Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Clínica Valdéz

Clínica Valdéz

Cargado por

David Reyes GodinezDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Clínica Valdéz

Clínica Valdéz

Cargado por

David Reyes GodinezCopyright:

Formatos disponibles

INTRODUCCION A LA CLINICA

Para iniciar el estudio de la materia introducción a la clínica, principiaremos por definir algunos

conceptos de suma trascendencia, que nos serviran de marco de referencia. A tal suerte que

iniciaremos con:

1.- Propedeútica clínica es la introducción a la clínica, es el arte de explorar a los enfermos

2.- Clínica es el estudio del enfermo en su cabecera

3.- Síntoma es la manifestación de una alteración orgánica o funcional, apreciable por el

por el enfermo, son subjetivos, solo los puede apreciar el enfermo y denota

manifestación de enfermedad.

4.- Signo es el fenómeno, carácter o síntoma objetivo de una enfermedad o estado que el

médico reconoce o provoca, es decir que puede descubrirlo otra persona y a veces el

paciente mismo.

5.- síndrome es el conjunto de signos y síntomas que existen a un tiempo y definen

clínicamente un estado morboso determinado, independientemente de su causa.

6.- semiología es el estudio de la sintomatologia.

7.- Salud es el estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales

Es el equilibrio biopsico social del individuo.

8.- Enfermedad alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del

cuerpo. Es la pérdida parcial o total del equilibrio biopsicosocial

9.- Etiología es la parte de la medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de

enfermedades.

10.- Patogenia es el origen y desarrollo de las enfermedad, especialmente, modo como obra

la causa morbosa sobre el organismo.

11.- Diagnóstico es la parte de la medicina que tiene por objeto la identificación de una

enfermedad fundándose en la historia clínica del paciente, así como los exámenes de

laboratorio y estudio de gabinete correspondientes.

(clínico, biológico, diferencial, por exclusión, ex juvantibus, topográfico, de nivel )

12.- Pronóstico es el juicio más o menos hipotético acerca de la evolución de una

enfermedad en cuanto a la función del órgano afectado y en cuanto a la vida.

13.- Tratamiento es el conjunto de medios, de toda clase, educacionales, higiénicos,

farmacológicos, psiquiátricos, psicológicos y/o quirúrgicos que se ponen en practica

para la curación o alivio de las enfermedades o de los síntomas de la misma.

Expediente Clínico

La Norma Oficial Mexicana número 168 de la Secretaría de Salud, Publicada en el Diario Oficial

del lunes 7 de Diciembre de 1998 (NOM-168-SSA) menciona:

Definiciones

- Atención médica es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de

promover, proteger y restaurar su salud

- Cartas de consentimiento bajo información a los documentos escritos, signados por el paciente

o su representante legal, mediante los cuales se acepte, bajo debida información de los riesgos y

beneficios esperados, de un procedimiento médico o quirúrgico con fines de diagnóstico o, con

fines diagnósticos, terapeúticos o rehabilitatorios. Estas cartas serán revocables mientras no se

Abril Arlette Hernández Pérez 1

concluya el procedimiento para el cual fueron otorgadas, y no obligaran al médico a realizar u

omitir un procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustificado para el paciente.

- Establecimiento para la atención médica, a todo aquel, fijo o móvil, público, social o privado,

que preste servicios de atención médica ya sea ambulatoria o para internamiento, cualquiera que

sea su denominación, incluidos los sanatorios.

- Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos en los cuales

el personal de salud, deberá hacer los registros, anotaciones y rectificaciones correspondientes a

su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.

- Hospitalización, al servicio de internamiento de pacientes para su diagnóstico, tratamiento o

rehabililtación.

- Paciente, al beneficiario directo de la atención médica.

- Referencia - contrareferencia, al procedimiento médico administrativo entre unidades

operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío - recepción - regreso de

pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna , integral y de calidad.

- Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, el cual se registrarán los aspectos

relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el expediente clínico. Deberá

tener como mínimo: Padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico,

estudios de laboratorio y gabinete.

- Urgencia, a todo problema médico quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o la pérdida

de un órgano o una función, y requiera atención inmediata.

- Usuario, a toda aquella persona, paciente o no, que requiera y obtenga la prestación de servicios

de atención médica.

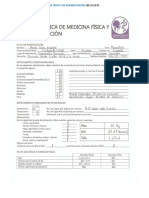

De la integración del Expediente clínico

El expediente clínico deberá constar de:

- Datos Generales

- Tipo, nombre y domicilio del establecimiento, en su caso nombre a la institución a la que

pertenece.

- Nombre, sexo, edad y domicilio del usuario.

- Las demás que señalen las disposiciones sanitarias.

En consulta Externa deberá constar de:

- Historia clínica : elaborada por el médico y contendrá

- Interrogatorio

- Ficha de identificación

- Antecedentes heredo familiares

- Personales patológicos ( tabaquismo, alcoholismo, otras adicciones )

- Personales no patológicos

- Padecimiento actual

- Interrogatorio por aparatos y sistemas.

- Exploración física

- Habitus exterior

- Signos vitales (pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria)

- Exploración de cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y genitales.

- Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros.

- Terapeútica empleada y resultados obtenidos

- Diagnósticos o problemas clínicos

- Nota de evolución

- Evolución y actualización del cuadro clínico

Abril Arlette Hernández Pérez 2

- Signos vitales de la consulta efectuada

- Resultados de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

- Diagnósticos

- Tratamiento e indicaciones médicas ( señalando como mínimo dosis, vía y

periodicidad)

- En el caso de control de embarazadas, niños sanos, diabéticos, hipertensos entre otros,

las notas deberán integrarse conforme a lo establecido en la Normas Oficiales

Mexicanas respectivas.

Notas de Referencia/Traslado

- Resumen clínico

- Motivo de envío

- Impresión diagnóstica

- Terapeútica empleada ( si la hubo)

Los prestadores de servicios otorgarán la información verbal y los resumenes clínicos en caso de

ser solicitados por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad competente

( judicial, órganos de procuración de justicia y autoridades sanitarias).

La información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y

confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y

sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de la autoridad competente. Los

expedientes deberán ser conservados por un mínimo de 5 años, contados a a partir de la fecha del

último acto médico.

Toda nota del expediente clínico deberá contener fecha, hora, nombre completo y firma de quien la

elabora.

EVOLUCION NATURAL DE LA ENFERMEDAD

Es la enfermedad dejada cada caso a su evolución natural, es decir, sin tratamiento, que

evolucionara en una forma similar, con variaciones conocidas y siempre correlacionadas a

variaciones particulares del huésped, del agente o del medio ambiente.

Este modo de evolucionar de la enfermedad, desde la salud hasta la muerte o la recuperación,

pasando por la etapa de enfermedad temprana, moderadamente avanzada, muy avanzada o

complicada constituyen la historia natural de la enfermedad.

Con el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, se logra que el medico vea al

paciente como un caso único y no como una enfermedad genérica.

Con ese mismo conocimiento el médico puede prevenir la enfermedad con acciones a nivel del

enfermo, de sus familiares y/o de la comunidad.

El agente lo consideraremos como el virus, bacteria, hongo, espiroqueta en cuestión.

El huésped será el hombre.

La vía de entrada de los agentes infecciosos es la misma vía de salida, por ello se deduce que

debe de existir contacto directo, lo que constituiría la etapa pre-patogénica o pre-mórbida y sus

medidas preventivas constituyen la prevención primaria.

Abril Arlette Hernández Pérez 3

El periodo patogénico o mórbido inicia cuando la interacción agente huésped conduce a un

principio de ruptura de equilibrio del huésped dando alteraciones bioquímicas y metabólicas

con lesiones a nivel celular o tisular, no evidentes clínicamente. Evolucionando hacia una fase

de latencia o la de curación espontanea.

La etapa mórbida consta de 2 periodos: uno corresponde a la enfermedad (reversible, sin

limitación en las funciones, y curación ad integrum ). En el segundo periodo la enfermedad ha

avanzado y la recuperación de las funciones no podrá ser total y se requerirá de medidas

especiales para que el individuo se adapte y supla por algún mecanismo nuevo la deficiencia

originada por la enfermedad.

Prevención secundaria son las medidas de atención médica correspondientes al periodo

temprano de la enfermedad. (se previene el aumento de enfermedad)

Prevención terciaria son las medidas aplicadas en el segundo periodo de la etapa mórbida (no

previenen la enfermedad, no limitan el daño, pero si ayudan a rehabilitar).

La recolección de los signos y síntomas se lleva a cabo por medio de los procedimientos de

interrogatorio y exploración, los cuales serán útiles para la integración de la historia clínica y que

son los siguientes:

a) Interrogatorio

b) Inspección

c) Palpación

d) Percusión

e) Auscultación

f) Palpación auscultatoria

g) Medición

h) Percusión auscultatoria

i) Percusión palpatoria

j) Punción exploradora

k) Transiluminación

RELACION MEDICO PACIENTE

ACTITUD DEL PACIENTE HACIA EL MEDICO

Debe impedirse la esperanza y la dependencia excesivas

ACTITUD DEL MEDICO HACIA EL PACIENTE

El médico deberá hacer que su actitud, sus palabras y sus acciones tengan la norma mas

beneficiosa para el bienestar de su paciente

UN BUEN MEDICO POSEE:

a).- conocimientos médicos y confianza en la competencia

b).- control emocional ante situaciones de stress

c).- dignidad

d).- bondad

e).- afabilidad

f).- educación

g).- interés

h).- aceptación

Abril Arlette Hernández Pérez 4

i).- Cordialidad y empatía

j).- flexibilidad

HISTORIA CLINICA

La historia clínica es un documento que contiene la información necesaria sobre hechos pasados y

presentes que nos permite evaluar el estado de salud o enfermedad de un individuo, con el fin de

sistematizar la información obtenida para establecer probabilidades diagnósticas, emitir un estado

de salud, un pronóstico en cuanto al órgano o aparato afectado y en cuanto a la vida, e instituir un

plan de estudio y/o tratamiento. La podemos iniciar por el Padecimiento actual en casos agudos o de

urgencia ( y como es lo tradicional) o seguir el orden de la redacción.

La historia clínica consta de dos grandes apartados : interrogatorio y exploración física.

Interrogatorio:

Es la serie ordenada, lógica y congruente de preguntas que se dirigen a el enfermo o a sus

familiares, que tienen por objeto ilustrar al clínico sobre aquellos datos que no puede aprender por

la observación personal del enfermo.

Puede efectuarse :

Directo

Cuando se realiza preguntando directamente directamente al paciente

Indirecto

Cuando se realiza preguntando a una tercera persona, ya que el paciente no

puede contestar por diversas razones: ser un infante, una persona

sordomuda, por cursar con un padecimiento neurológico que condicione

incapacidad en la comunicación ( disfasia, estado de coma, etc), el que

hable algun dialecto u otro idioma y que se haga necesario el apoyo de un

interprete.

Comprende:

Ficha de Identificación

Antecedentes Heredofamiliares

Antecedentes Personales no Patológicos

Antecedentes Personales Patológicos

Antecedentes Ginecológicos y Obstétricos

Padecimiento Actual

Síntomas Generales

Exámenes Anteriores

Terapéutica Empleada previamente

Diagnósticos anteriores

Interrogatorio por Aparatos y Sistemas

Exploración física

Para realizarla requerimos de poner en práctica las siguientes maniobras

Inspección

Es la exploración que se efectúa por medio de la vista (comparativa).

Abril Arlette Hernández Pérez 5

Directa cuando el clínico utiliza sólo los ojos

Indirecta o instrumental cuando utiliza un instrumento

Dinámica cuando lo que se valora son movimiento

Estática cuando lo que se explora no son los movimientos

Para efectuarla debemos contar con : iluminación adecuada, de preferencia natural,

región y/o regiones descubiertas para valorar simetrías, así como correcta posición

del paciente y del explorador

Por este procedimiento podemos obtener : sitio, posición, forma, volumen, estado de la superficie

y movimientos.

Palpación

Es la exploración por medio del sentido del tacto

Inmediata o directa

Mediata, indirecta o instrumental

Superficial

Profunda

Bimanual

Manual

Digital

Tacto (palpación digital de cavidades)

Para efectuarla

La región debe estar al descubierto

El paciente en posición adecuada, cómoda, así como el médico

Manos del explorador no frías.

Debe de efectuarse inicialmente suavemente, para la profunda de manera progresiva.

Siempre deberá efectuarse con la cara palmar de la mano, la dorsal para temperatura.

Se utilizará el método palpatorio idóneo para cada situación

La palpación de regiones simétricas debe ser comparativa

Deberá iniciarse por la zona de menor dolor a la de mayor dolor

Todo tacto deberá efectuarse con guantes previo aseo de manos

Por éste procedimiento podemos obtener información de: sitio, posición, forma, volumen,

Estado de la superficie, movimientos, consistencia, dolor y temperatura

Percusión

Es el procedimiento de exploración que consiste en dar golpes con el objeto de producir ruidos,

despertar dolor o provocar movimientos.

La percusión produce ruidos diferentes de acuerdo a la consistencia del tejido que se este

percutiendo. ( líquido, gas, sólido ), por medio de este procedimiento podremos conocer de manera

indirecta el estado físico de los órganos y su proyección sobre la superficie del cuerpo, con ello

deduciremos el tamaño forma y situación de algunos órganos.

Existe la percusión:

Directa o inmediata

Indirecta o mediata

Digito- digital

Digital-martillada (martillo de reflejos)

Puño percusión

Fuerte o suave

Abril Arlette Hernández Pérez 6

Para efectuarla debe descubrirse la región

Paciente y explorador en posiciones cómodas y adecuadas

El tercer dedo de la mano izquierda, deberá estar en contacto directo con la superficie a percutir, el

cual será percutido por el tercer dedo de la mano derecha, golpeando con la extremidad distal del

dedo medio derecho, ligeramente encorvado, siendo perpendicular a la superficie percutida, los

golpes deben ser secos y breves, no quedando en contacto con el dedo percutido para no ahogar o

apagar las vibraciones.

Habitualmente deberá de efectuarse de arriba abajo y de derecha a izquierda, más sin embargo

puede percutirse en cualquier dirección .

En algunos casos deberán tomarse como referencia las líneas convencionales de exploración, lo

anterior facilitará su descripción.

Los datos que se obtienen:

Ruidos (vibraciones acústicas arrítmicas e irregulares)

Timbre : depende de la constitución del cuerpo sonoro = no aplicable

Intensidad : mayor o menor fuerza con que se percibe un sonido.

Depende de la amplitud de las vibraciones, la que a su vez depende

de la fuerza del choque percusor y de la cantidad de masa vibrante.

A mayor fuerza del choque percutor, más amplitud de vibraciones y

mayor intensidad de ruido.

A mayor cantidad de masa vibrante mayor intensidad de ruido

Claro = Intenso (percusión de tórax sano)

Obscuro = Poco intenso (de órgano macizo: hígado, muslo)

Mate = Intermedio entre los dos previos

Altura . Es la mayor o menor agudeza del ruido.

Agudos o altos

Bajos o profundos

A mayor vibraciones más agudeza

A mayor tensión mayor altura

Semejanza a un tono: se refiere a el sonido timpánico (cavidad con aire)

Consonancia: se presenta cuando existe una cavidad de tamaño apreciable, de

paredes lisas, conteniendo gas a presión el ruido de la percusión adquiere

una consonancia metálica lo que produce el sonido anfórico.

Auscultación

Es la exploración que se efectúa por medio del oído.

A distancia

Directa o inmediata : en desuso.

Mediata indirecta o instrumental

Para efectuarla deberán encontrarse en posición adecuada y cómoda el examinado y examinante, así

como descubrirse la región, de preferencia en silencio total, y colocando la cápsula del estetoscopio

en la superficie corporal auscultada, tratando de que no existan espacios libres entre ambas

superficies.

En caso de auscultación de foco fetal con estetoscopio de Pinar, deberá igualmente aplicarse la

superficie cónica en la pared del abdomen y el oído en extremo contrario.

Podemos obtener ruidos espontáneos (cardiacos, respiratorios),o provocados (vibraciones vocales)

Percusión auscultatoria

Procedimiento mixto en el que se escuchan como se transmiten a través de lo órganos los ruidos

producidos por la percusión.

Abril Arlette Hernández Pérez 7

Se practica para conocer el estado físico de los órganos y para limitar sus áreas de proyección. Se

aplica en tórax, donde se puede realizar el signos del centavo, que nos dará un timbre metálico en

caso de derrame pleural, y un sonido como golpeteo de madera si esta normal.

Así mismo podemos utilizar éste procedimiento para delimitar visceromegalias de difícil palpación,

para tal efecto efectuaremos mas que una percusión digital, un rascado de la pared abdominal, y

efectuando la auscultación al mismo tiempo.

Medición

Es la comparación de una magnitud con una unidad establecida de antemano.

Se mide el peso, la talla, la longitud de las extremidades, el perímetro torácico, el tamaño de un

tumor, la capacidad de una cavidad, el volumen abdominal, etc.

Punción exploradora

Es la introducción de una aguja montada en una jeringa para corroborar, tomar muestra para

analizar, o como coadyuvante terapeútico para el tratamiento de determinados padecimientos .

Es utilizada en derrame pleural, líquido de ascitis, absceso hepático, abscesos residuales a nivel

abdominal, pseudoquistes, abscesos piógenos, para lavado peritoneal, etc.

Siempre efectuando previamente asepsia y antisepsia de la región, utilizando gorro, cubre boca,

guantes, y de acuerdo a cada caso anestesia.

Transiluminación

Procedimiento que se utiliza colocando una lámpara en la parte posterior del órgano o región que

deseamos visualizar.

Para ello es conveniente contar con obscuridad absoluta, teniendo previamente la región a explorar

perfectamente descubierta.

Es utilizada a nivel escrotal, antiguamente para visualizar senos paranasales, y la podemos aplicar a

nivel de tejidos blandos.

Palpación auscultatoria

Procedimiento que se efectúa con el afán de detectar la presencia de hepatomegalia basando éste

método en la auscultación siguiendo las líneas convencionales de percusión, de la parte inferior del

abdomen al borde inferior de la última costilla del hemitórax derecho, percutiéndo a un lado de la

cápsula del estetoscopio y ascendiendo lentamente ambos , hasta encontrar el cambio de sonoridad,

lo cual será representativo de la existencia de crecimiento hepático. Se efectuará en las líneas

convencionales ( paraesternal derecha, medioclavicular y axilar anterior) para contar con el tamaño

aproximado de manera mas adecuada.

Percusión palpatoria

Es la realización de la búsqueda de líquido de ascitis a nivel abdominal a través del signo de la ola,

para lo cual se requiere que exista el auxilio de una tercera persona que coloque su mano a nivel de

la línea medio umbilical en posición vertical comprimiendo el abdomen, para que el explorador

Abril Arlette Hernández Pérez 8

coloque su mano izquierda totalmente apoyada sobre su cara palmar sobre el abdomen del paciente

en el hemiabdomen derecho del paciente y percuta en el lado contrario en el hemiabdomen

izquierdo del mismo.

INTERROGATORIO

FICHA DE IDENTIFICACION

Es considerada la primera parte del interrogatorio y consta de:

a) Nombre del paciente

b) Sexo

c) Edad

d) Fecha de nacimiento

e) Lugar de nacimiento

f) Domicilio

g) Teléfono

h) Estado civil

i) Escolaridad

j) Religión

k) Tutor o familiar responsable

Nombre

Dirección

Teléfono

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES Y/O HEREDITARIOS

De manera general debemos interrogar sobre el estado de salud desde la tercera generación previa

hasta el momento actual; a tal suerte que interrogaremos sobre el estado de salud de sus abuelos

(paternos y maternos), si padecieron enfermedades infecto contagiosas o hereditarias y la causa de

su fallecimiento en caso de haber muerto.

Interrogaremos sobre el estado de salud de sus padres, hermanos, hijos y tíos .

Es conveniente hacer notar que el termino de heredo familiares se debe básicamente a que no

únicamente es conveniente conocer los antecedentes hereditarios, sino los familiares también, ya

que pueden existir enfermedades infecto contagiosas en el esposo, cuñados (as). También debemos

de interrogar sobre el ambiente, actitudes y comportamiento en el seno familiar, así mismo lo

efectuaremos en relación a personas cercanas con las que convivan de manera frecuente y que

puedan incidir en la salud de nuestro paciente.

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS

En este rubro investigaremos hábitos higiénicos, (interrogando cada cuando es el baño, si existe

aseo de manos antes de los alimentos, después de las evacuaciones, etc.) hábitos dietéticos, de

manera detallada y concienzuda con el afán de conocer de manera verás el horario, contenido

proporcional de proteínas, lípidos y carbohidratos que ingiere diariamente el paciente interrogado,

así como la ingesta de sal y la cantidad de líquido y el tipo del mismo que ingiere diariamente.

Así mismo debemos interrogar de que material es la viviendo donde habitan, tanto paredes, techo,

como pisos, si cuentan con energía eléctrica, agua potable, drenaje y ventanas ( este último rubro

en relación a iluminación y ventilación)

Abril Arlette Hernández Pérez 9

Cuantas personas habitan en la misma habitación, si cuentan con animales ( así como el tipo y

especie de animales) y ellos habitan en la casa habitación o se encuentran fuera de la misma. Si

acostumbra acampar, y si visita sitios cerrados o húmedos cerrados (cuevas, arquitecturas antiguas,

etc.)

Es importante tener conocimiento de la escolaridad del paciente, con el afán de dirigirnos de manera

adecuada de acuerdo a su nivel intelectual, así como para poder deducir e interrogar de manera

precisa la ocupación, ya que como sabemos existen enfermedades ocupacionales que van

relacionadas a elementos con los que se labora y/o con el tipo de actividad. Es de capital

importancia interrogar sobre el esquema de inmunizaciones, no sólo en el paciente pediátrico sino

también en el adulto, ya que en el momento actual contamos con una gama importante de

inmunizaciones específicas para éste grupo de edad y que nos orientará para apoyar o descartar una

prueba de laboratorio o un diagnóstico sospechado.

Las costumbres suelen ser importantes así como las relaciones interpersonales en el seno de la

familia y del trabajo, ya que como sabemos existen una serie de padecimientos que tienen una

interrelación de tipo psicosomático.

Igualmente debemos de interrogar en relación a las actividades deportivas o de recreación que

realiza, ya que ello nos hablará de su condición física y de su forma de actuar. Así mismo

interrogaremos sobre la existencia de preocupaciones y de que índole son.

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS

Menarca ( a que edad presentó su primera menstruación) ritmo ( cada cuando las presenta)

Si es regular o irregular, duración ( cuantos días la presenta),si cursa con dolores (algomenorrea y/o

dismenorrea)si es abundante (hipermenorrea) o si es escasa (oligomenorrea). Si lleva vida sexual

activa o nó ( en caso de no llevarla se le llama núbil) si lleva vida sexual activa desde que edad la

inicio, con frecuencia tiene relaciones sexuales, si cuenta con una pareja o ha tenido más parejas

( especificando), si aplica métodos contraceptivos, en caso de ser positivo cuales son los que utiliza,

y si son locales si siempre los utiliza. si ha cursado con alguna infección a nivel vaginal, cuando y

de que tipo, Cuantos embarazos ha tenido ( Gesta=),cuantos abortos ha tenido (abortos =),cuantos

Partos ha tenido, Cuantas operaciones Cesárea, si ha existido complicaciones en el pre-trans o post-

parto cuando, de que tipo y si existen o existieron secuelas por ello. Fecha de la última

Menstruación ( FUM). Si existe salida de secreción o flujo vaginal (Leucorrea) anotando las

características de la misma ( color, olor, consistencia, frecuencia, cantidad)

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

Debemos de interrogar sobre el habito tabáquico, desde que fecha o época inicio a fumar, la

frecuencia, el número de cigarrillos que consume diariamente o semanalmente, que tipo de

cigarrillo consume, si es afecto a puro o pipa. Si ya suspendió éste hábito, desde cuando y porqué

motivo.

Si ingiere bebidas alcohólicas, desde que edad, su frecuencia, su cantidad y el tipo de bebidas que

ingiere, así como la tolerancia a las mismas. Si ya suspendió éste hábito, desde cuando y porqué

motivo.

Si es afecto a otro tipo de toxicomanías, a cuales, desde cuando las acostumbra, cada cuando las

practica, y en que cantidad. Si ya suspendió éste hábito, desde cuando y porqué motivo.

Así mismo debemos de interrogar antecedentes quirúrgicos, tipo de anestesia, fecha en que se

practicaron, si existieron complicaciones inmediatas o mediatas. Antecedentes alérgicos a

medicamentos u otro tipo de sustancias, desde que fecha y cual es su manifestación. Antecedentes

transfusionales, donde, cuando, motivo y reacciones transfusionales, así como número de unidades.

Abril Arlette Hernández Pérez 10

Si se conoce portador de Diabetes Mellitus ( azúcar elevada) desde hace cuanto tiempo, si se

encuentra con control farmacológico y de que tipo, si sigue alguna dieta, cuando fue su ultimo

control de glicemia venosa y/o capilar y si recuerda el resultado. Si conoce que curse con alguna

complicación de la Diabetes Mellitus hasta el momento actual. Si se sabe portador de alguna

endocrinopatía o alguna otra además de.

Si se conoce portador de hipertensión arterial sistémica (presión alta) desde hace cuanto tiempo,

con que medicamento se controlada actualmente y desde hace cuanto tiempo, cuales son los

medicamentos que previamente ha utilizado.

Si se conoce portador de crisis convulsivas, desde cuando, cada cuando las presenta, las

características que presenta (pérdida del alerta, movimientos tónicos, clónicos o tónico clónicos,

relajación de esfinteres, si son precedidas de aura, etc.)

Si cursa o ha cursado con alguna enfermedad infecto contagiosa ( tuberculosis, mononucleosis,

dengue, histoplasmosis, herpes zoster, etc) fecha, si recibió tratamiento y que tipo de tratamiento, si

existieron complicaciones y erradicación de la enfermedad.

Si se conoce portador de padecimientos cardiacos, en caso de ser afirmativo quién le informo o

como supo de su enfermedad, desde cuando, que estudios le efectuaron, que tratamiento

farmacológico sigue, etc.

Si ha cursado con traumatismos, de que tipo (cráneo encefálicos o generales)cual fue el mecanismo

de producción (vehículo en movimiento, caída de azotea, resbalón en el baño, etc) en que fecha

ocurrió, si ha existido alguna complicación derivada de los mismos o si requirieron tratamiento

quirúrgico o únicamente inmovilización, si ameritaron hospitalización y por cuanto tiempo.

Si se conoce portador de alguna afección reno ureteral, urinaria o prostática (ésta última la

reservaremos para personas de más de 50 años de edad)

Si se conoce portador de algún padecimiento neurológico y/o neuro-psiquiátrico.

Debemos interrogar si ha sido hospitalizado por alguna otra razón que no haya sido mencionada

previamente, interrogando sus características.

A la recolección de la información previa al padecimiento actual del paciente, tanto personales

como heredofamiliares tradicionalmente se le denomina Anamnesis.

PADECIMIENTO ACTUAL

Tribuna Libre

Es el espacio, denominado de esta manera por los clásicos para denotar un tiempo que se le brindará

a el enfermo para que él nos explique su padecimiento, relatando desde el motivo de la consulta,

hasta cualquier otra situación que el considere importante comentarnos.

Padecimiento Actual

Una vez dando la oportunidad al paciente para que explique libremente sus manifestaciones

clínicas, debemos de efectuar el interrogatorio de manera orientada y dirigida en relación a el

padecimiento que decidió al paciente a buscar ayuda médica.

Habitualmente iniciamos el interrogatorio con la siguiente pregunta:

- Desde cuando esta usted enfermo ?

- Antes de esa fecha se sentía sano o ya tenía alguna molestia ?

- Platíqueme, que molestias tiene ?

- Le atribuye a algo su enfermedad ?

Posteriormente si el paciente no nos relata de forma espontánea su padecimiento, nosotros debemos

efectuar la semiología de los síntomas que nos relate, para conocer :

- Fecha de inicio

Abril Arlette Hernández Pérez 11

- Forma de presentación

- Localización

- Duración

- Periodicidad

- Intensidad

- Irradiaciones

- Manifestaciones acompañantes

- Factores que lo exacerben o que lo disminuyen (inclusive medicamentos)

Si de el síntoma capital o principal resultasen otros, deberemos seguir el mismo procedimiento para

cada uno de ellos.

Síntomas Generales

Son aquellos que indican una alteración de todo el organismo como la hipertermia, pérdida de peso,

etc.

Exámenes Anteriores

La evaluación de los exámenes de laboratorio y gabinete previamente practicados nos pueden

orientar sobre el padecimiento actual, su comportamiento, severidad y pronóstico del curso de la

enfermedad.

Terapéutica Empleada previamente

Es importante conocer la terapéutica empleada previamente, tanto para conocer los efectos

satisfactorios, colaterales, indeseables, de hipersensibilidad como de fracaso al tratamiento, lo cual

nos orientará a instaurar un determinado plan terapéutico.

Diagnósticos anteriores

El conocimiento de los diagnósticos previos es relevante, ya que nuestra obligación será ratificarlos

sino están confirmados u obtener las evidencias clínicas y paraclínicas en caso de que consideremos

lo contrario.

INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

En éste apartado interrogaremos en forma ordenada los síntomas de cada uno de los aparatos y

sistemas, para lo cual debemos de sistematizar nuestro estudio. De manera general efectuaremos

una revisión rápida y superficial de los más importantes en éste momento, para poder tener un

marco referencial, posteriormente en otros capítulos los revisaremos con detenimiento.

Efectuaremos éste interrogatorio de arriba hacia abajo y como ya se mencionó de manera muy

breve, utilizando un lenguaje comprensible para el paciente y que nosotros traduciremos a la

terminología médica. Preguntaremos si ha cursado con:

Dolor de cabeza ..................................cefalea

Zumbido de oidos................................acúfenos

Abril Arlette Hernández Pérez 12

Mareo...................................................mareos

Dolor de oidos......................................otalgia

Dolor de garganta.................................odinofagia

Tos.........................................................accesos tusígenos

Visión borrosa.......................................disminución de agudeza visual

Ver lucecitas..........................................fosfenos

Sensación de falta de aire......................disnea

Palpitaciones..........................................taquicardia

Dolor en el pecho...................................precordalgia ( si es en dicha región)

Dolor torácico........................................lo referiremos de acuerdo a su ubicación

Agruras...................................................pirosis

Sensación de que regresa el alimento.....reflujo gastroesofágico

Dolor en la boca del estómago...............epigastralgia

Dolor abdominal.....................................lo describiremos de acuerdo a lo informado

Molestias para orinar..............................especificaremos de acuerdo a lo referido

Molestias para obrar...............................especificaremos de acuerdo a lo referido

Se han hinchado pies, manos o cara.......edema en el sitio mencionado.

Con lo anterior podemos obtener una información panorámica del estado de salud de nuestro

paciente en relación a sus síntomas, y que deberemos de ahondar efectuando la semiología de los

síntomas referidos, ya que en algunas ocasiones en el padecimiento actual se omite información

importante para el clínico.

EXPLORACIÓN FÍSICA

INSPECCION GENERAL DEL ENFERMO

Es la exploración que consiste en observar todos aquellos datos que puedan apreciarse a primera

vista, sin ejecutar ninguna maniobra esto nos dará como resultado el habitus exterior del enfermo.

Los datos que obtendremos son los siguientes:

- Sexo

- Edad aparente :cantidad de cabello, canas, tipo de piel, existencia de arrugas, tipo de mirada,

tipo de marcha, desarrollo de caracteres sexuales secundarios.

- Constitución: Es la naturaleza y relación de los sistemas y aparatos orgánicos que determinan el

grado de fuerzas y vitalidad de cada individuo. Para el clínico es el grado de robustez o

corpulencia del enfermo. Interviene el tejido óseo, el muscular y el tejido adiposo. Se clasifica

en tres categorías fuerte, débil o mediana.

- Conformación: comprende tres elementos integridad del cuerpo, la relación de partes y el tipo

orgánico.

Teniendo en cuenta la relación entre la talla y el diámetro biacromial se divide en longilíneos

(altos, delgados, de tórax estrecho), brevilíenos (talla escasa, tórax ancho, vientre voluminoso) y

mediolíneos( son los tipos intermedios)

- Actitud: es la posición del enfermo y depende de la relación espacial de las diferentes partes de

su cuerpo.

Abril Arlette Hernández Pérez 13

Encamado Decúbito dorsal, lateral o ventral.

Ambulante

Libremente escogida: la que adopta por su propia voluntad

Instintiva: la que adopta para evitar o mitigar alguna molestia

Forzada: la que adopta por la imposibilidad física de cambiarla.(hemipléjico)

Pasiva:la que presenta el enfermo sin la menor intervención de su voluntad.coma

- Facies: es el aspecto de la cara del enfermo

febril o vultuosa

tífica

peritoneal o abdominal

hipocrática

parkinsoniana

tetánica o sardónica

leonina (leprosa)

hipertiroidea

nefrópata

anémico

cianótica

anémica

de angustia

de miastenia gravis

- Movimientos anormales: son aquellos que por sus caracteres o por su existencia se apartan del

tipo del individuo sano.

Movimientos respiratorios anormales ( disnea)

Temblores: movimientos involuntarios, oscilatorios, rítmicos y regulares

Por amplitud : de gran o pequeña amplitud

Por número de oscilaciones por segundo: rápidos (8-12), lentos(3-5) y medios

Convulsiones

Tónicas: contracción muscular permanente provocando rigidez muscular

Clónicas: las contracciones sufren intermitencias rápidas, dando por resultado

un movimiento que se asemeja a un temblor violento.

De actividad o cinéticos: al ejercer algún movimiento voluntario

De reposo: sólo en reposo, y cede al ejecutar algún movimiento voluntario.

Movimientos coreicos: involuntarios, rápidos, irregulares, amplios y desordenados.

Se exacerban con ejercicio, desaparecen en sueño.

Atetósicos: involuntarios, lentos y de gran amplitud, principalmente en los dedos.

También en cara, lengua y extremidades.

Hemiatetosis: cuando abarcan la mitad del cuerpo únicamente.

Distónicos: involuntarios, lentos de gran amplitud, colocan a la porción (es) del

cuerpo afectadas en actitud forzada de torsión.

Tics: involuntarios, conscientes, habituales, que reproducen un gesto un movimiento

de la vida ordinaria y acarrean al producirse una sensación de bienestar. Pueden

ser dominados por la voluntad

Parkinsonianos: involuntarios, rítmicos, rápidos, progresivos, disminuyen con

reposo, aumentan con movimientos finos, inconscientes, asemejan en mano al

conteo de monedas.

- Marcha: serie de movimientos voluntarios efectuados con las extremidades inferiores,

conscientes, coordinados, rítmicos, que sirven para desplazarse de un lugar a otro, apoyándose

de una superficie, se acompaña de braceo , se auxilia de la vista y del equilibrio.

Abril Arlette Hernández Pérez 14

Unilaterales: el defecto sólo se presenta en una sola extremidad inferior

Helicópoda: propia de los enfermos con parálisis espástica en extensión.

Marcha de Todd.

Helcópoda: propia de la parálisis flácida ( arrastra la punta del pie).

Claudicantes : las que no corresponden a ninguno de los tipo anteriores.

Bilaterales: cuando se presenta en las dos extremidades inferiores

Atáxica: Está perturbada la coordinación de los movimientos sin que haya

paresia muscular ni hipertonía; se caracteriza por aumento de la base de

sustentación, la inestabilidad, la vacilación y la falta de medida de los

movimientos. Se encuentra en lesión de nervios y cordones posteriores

de la médula, vías y centros cerebelosos laberínticos. (combina tabética

+ cerebelosa)

- Tabética: separa sus piernas con exceso, mirando al suelo, levantándolas

súbita y violentamente para proyectarlas con energía sobre el suelo,

cayendo sobre el talón. TALONEA.

- Titubiante o cerebelosa: titubeación en el andar, el enfermo camina

vacilando con tendencia a caer hacia uno u otro lado (lateropulsión)

hacia adelante (propulsión), o hacia atrás (retropulsión). Hacia delante

camina en zig-zag = marcha del ebrio.

- Tabetocerebelosa: Es una combinación de las dos formas anteriores.

Se observa en la Enfermedad de Friedreich. Andan con las piernas separadas, los

brazos extendidos en forma de balancin, la cabeza baja y oscilante, fijando la vista

en el suelo y zigzageando a derecha o izquierda.

Espástica: En existencia de aumento de tono muscular, si hay lesión de vía

piramidal se acompaña de paresia. Se encuentra en:

Diplejías cerebrales congénitas (Enfermedad de Little) cruza una pierna

delante de la otra, haciendo pasos muy cortos. Es la marcha de tijera.

Paraplejías espásticas de diverso origen ( mielitis transversas crónicas,

compresiones medulares). El enfermo apenas puede levantar la punta de los

pies, da pasos pequeños rozando el suelo con la parte anterior o anterointerna

del pie, por ello gasta mucho la punta de sus zapatos.

Parética: Secundaria a la paresia de los músculos de los miembros inferiores,

la marcha se hace con dificultad, tanto más o menos acentuada según sean los

músculos interesados y el grado de flacidez o contractura que presenten éstos, en

éste caso bilaterales, pero pueden presentarse unilaterales.

Provocada por lesiones de los nervios, de las raíces anteriores, de las astas

anteriores de la médula o de la vía piramidal.

- Cuando se trate de lesiones que afectan a los nervios se verá en la

polineuritis = Polineurítica que es ocasionada por la parálisis de los

músculos anteriores de las piernas, extensores de los pies, al dar el paso el

pié queda colgante por la parálisis de los músculos extensores y para que

no lo arrastre el enfermo levanta exageradamente sus miembros. Paso

alemán.

- Cuando interesan los miembros inferiores y toman los músculos por el

ciático popítleo externo se produce una marcha de tipo parético que recibe

el nombre de paso de parada o stepagge .Levanta ampliamente la pierna

para no tropezar, doblando el muslo sobre la pelvis y llevando muy en alto

los pies sin hacer la flexión dorsal de los mismos. Se presenta en la

poliomielitis.

Abril Arlette Hernández Pérez 15

Parkinsoniana: el paciente presenta pasos cortos, rápidos, pierde su centro de

gravedad, progresivamente acelerada, no despegan los pies del suelo,

una vez iniciada la marcha presentan dificultad para detenerse, en

ocasiones hasta chocar con algo. Representativa de lesión extrapiramidal

de los núcleos basales. Llamada también Procursiva.

Miopática: al caminar los enfermos inclinan exageradamente el tronco a uno y

otro lado, para suplir la insuficiencia motriz de sus miembros inferiores.

Se compara con la forma de andar de los patos.

- Estado de la conciencia

Conciencia: capacidad que tiene el individuo para adaptarse y responder a estímulos

internos y externos.

Conocimiento interior de la existencia propia y de sus modificaciones.

Es el estado de alerta que permite al animal normal y en estado de

vigilia, interpretar estímulos que proceden del medio externo que lo

rodea o de su propio medio interno.

Conducta : Manera de proceder de las personas con relación a la moral o a las leyes.

Forma de responder a los estímulos.

Conjunto de actos que realiza el individuo para adaptarse al medio

ambiente.

Provocada

Espontánea

Afectivas: euforia, depresión e indiferencia.

Acciones inadecuadas: por lenguaje, mímica o ademanes y por

actitudes inadecuadas.

Grados de consciencia:

Alerta o consciente

Confusión: Existe alteración en la relación espacio-tiempo-persona

Somnoliencia: Si el paciente despierta ante un estimulo doloroso,

volviendo a caer en coma al cesar éste.

Obnubilado : enturbiamiento pequeño de la conciencia. (Surós)

Soporoso ?

Estuporoso: cuando el estimulo doloroso cada vez más intenso solo

provoca una respuesta combativa sin recuperación de la conciencia.

Semicoma: sólo se obtiene con el estímulo un reflejo incoordinado de

defensa.

Coma : Conciencia abolida. No se alerta a estímulos verbales, ni

dolorosos, no existen maniobras de defensa.

BIOTIPO

Es el aspecto particular del cuerpo dependiente de la especial combinación morfológica de sus

segmentos.

Rostán habló que los cuatro tipos morfológicos ( muscular, respiratorio, digestivo y cerebral)

corresponden al predominio de uno u otro de los aparatos orgánicos sobre los restantes, tal situación

Abril Arlette Hernández Pérez 16

no sólo predispone al enfermo al padecimiento de determinadas enfermedades, sino también

imprime modalidades al curso de las mismas que habrán de tenerse en cuenta en el tratamiento y en

el juicio pronóstico.

El genotipo son los caracteres constitucionales transmitidos por herencia en el individuo (fenotipo)

mas o menos modificado por la acción del mundo externo (perístasis).

En el fenotipo o manifestación externa de la constitución total existen tres sectores o aspectos:

1.- El hábito corporal (biotípo morfológico).

2.- El temperamento o ánimo que determina la conducta vital emotivo afectiva : existen

algunas variedades:

a).- equizotímica

b).- ciclotímica

c).- viscosa o enequética

3.- La capacidad reactiva : forma de reaccionar ante diversas situaciones y stress.

LOS TRES ANTERIORES CONSTUTUYEN LA CONSTITUCION TOTAL

HIPOCRATES definió los 2 fenotipos extremos : tísico (vertical- esquizotímico)y apoplético

(sagital-ciclotímico)

Tipología de Krestchmer

Cada sexo tiene un hábito externo que le es propio y que resulta de la especial distribución de la

grasa y desarrollo óseo

Pícnico: compacto, obeso, es la figura de Sancho Panza, predomina el diámetro antero

posterior abdominal, cara pecho y abdomen anchos y gruesos, miembros cortos

y más bien gráciles, manos anchas y cortas, articulaciones delicadas, cabeza algo

hundida entre los hombros, piernas delgadas, la cara del pícnico propende al

enrojecimiento y la grasa tiende a acumularse especialmente debajo del mentón.

Son calvos precoces por seborrea, desde jóvenes se inicia en ellos la ¨ curva de

la felicidad. Si a lo anterior le asociamos facies rubefacta, cianótica, conjuntivas

inyectadas y vasos flexuosos en mejillas, sienes y partes descubiertas queda

constituido el hábito apoplético .

Los pícnicos se relacionan con el temperamento ciclotímico, con predisposición

a la locura maniaco-depresiva y resistencia a la esquizofrenia y la epilepsia.

Asténico o Leptosomático: Es delgado, se superpone al hábito tísico de Stiller, su

arquetipo es el de Don Quijote . Predomina el diámetro longitudinal, vertical,

sobre todos los demás. Son sujetos delgados, de hombros estrechos, pecho largo

y aplanado, vientre sin grasa y caderas poco prominentes. La cara es también

alargada, estrecha y pálida, con frente inclinada hacia atrás, gran nariz y

micrognatia que produce un perfil angular (cara de pájaro) El perímetro craneal

es escaso, se ensancha por encima de las orejas y aparece cubierto de un pelo

fuerte, cejas largas, muy unidas,. Las extremidades son largas y delgadas, con

tendencia a la cianosis de manos y pies,. Hay predisposición a ptosis visceral, y

al corazón péndulo ( en gota) y signos frecuentes de hipoplasia o hipofunción

genital .

Se le refiere a la constitución asténica la debilidad hipofisiaria y suprarenal, y la

energía tiroidea. Tienen tendencia depresiva, son frecuentes las tuberculosis,

Abril Arlette Hernández Pérez 17

úlcera gástrica hernias y jaquecas.

Atlético : Existe fuerte desarrollo del esqueleto y de la musculatura, con extremidades

Mas bien largas. Cursan con imponente tórax, ricamente musculado,

adelgazándose la parte inferior del cuerpo, con pelvis estrecha y recubiertos de piel

elástica y escasa grasa. Su cabeza es firme, alargada, el contorno de la cara es de

forma ovoide, alargado, sin perfil característico. Se relaciona con el temperamento

viscoso de kretschmer ó esquelético de Mauz. Corresponde al

movimiento seguro y vigoroso, de mayor fuerza y masa que precisión,

propenden a la maniaco-depresión y a la epilepsia.

Asténico-Atlético: Es una combinación de éstos dos, da la impresión que es un asténico

que desarrollo sus músculos artificialmente con ejercicio.

Displásico: No permite encasillarlo en ninguno de los anteriores, son inclasificables.

Todos son mal conformados, presenta tres variedades:

a).- gigantes eunucoides

b).- eunucoides y obesos pluriglandulares

c).- hipoplásicos e infantiles.

Tipología de Sheldon y Stevens

Intentan hacer más objetiva la valoración de la constitución basándose en medidas tomadas de

fotografías. Distinguen tres tipos corporales:

Endomorficos: baja estatura, obesidad manifiesta, viscerotónicos. La nutrición para

ellos es lo más importante, siendo su mayor placer a la hora de comer. Muy

sociables y simpáticos, con escasa combatividad y agresividad, requieren ayuda de

los demás para resolver problemas importantes. La sexualidad ocupa en ellos un

lugar secundario.

Somatotónicos: corresponde un tipo corporal mesomórfico (relativo predominio de los

órganos mesodérmicos: esqueleto, musculatura, aparato circulatorio, con un

físico, pesado, duro, atlético, de perfil rectangular).

Gira alrededor del instinto del poder. Su placer estriba en desplegar una actividad

máxima.. De una agresividad competitiva manifiesta, carece de piedad, presentan

gran resistencia para el dolor físico, así como un instinto sexual poderoso y sin

inhibiciones.

Cerebrotónicos: corpuralidad ectomórfica, con predominio de los órganos

ectodérmicos: tegumentos, órganos de los sentidos y sistema nervioso, de

aspecto delicado, longilíneo, asténico. De apariencia juvenil, hipersensibilidad

al dolor. Con tendencia a la soledad, a la intimidad, escasean en comunicación

sentimental, tratándose de orientar hacia la comunicación histórica que la actual.

De pensamiento profundo, por ello la edad que mas les agrada es la de la

Madurez.

Abril Arlette Hernández Pérez 18

Otras Clasificaciones:

Giovani: Toma como base el aspecto físico

Tísico : personas delgadas y altas

Pictóricas gordos de talla corta

Stevens: Se fundamenta en el predominio de algún aparato, órgano o sistema.

Cerebrotónico: predomina el Sistema Nervioso Central

Somatotónico: predomina el Sistema Músculo Esquelético

Viscerotónico: predomina el aparato Digestivo.

Jung: Se fundamenta en el comportamiento del individuo

Introvertido: Alejado, tímido, callado

Extrovertido: Egocéntricos, vida social muy activa.

Ambivalente: Comportamiento de acuerdo a cada situación

Viola: Es en base a la talla

Longilíneo

Brevilineo

Mediolíneo

Freud y Fromm: Se fundamenta en el desarrollo psicosexual de las personas

Fase oral : el niño obtiene placer al amamantarse y chupar objetos

Anormal: sexo oral, chupar paleta, dedo, fumar, etc.

Fase anal: Placer al controlar esfínteres, aguantar o retener heces y evacuar

Posteriormente.

Anormal: sexo anal.

Fase Fálica: manipular genitales, explorarlos y jugar con ellos, notar diferencia

de sexos, masturbarse en la adolescencia.

Anormal: masturbación en adultos

PIEL Y FANERAS

Es el espejo del organismo, pues se presenta alterada no sólo en las enfermedades cutáneas, sino

también en muchos padecimientos de los órganos internos.

El examen de la piel se realiza con los sentidos de la vista y del tacto, de preferencia con la luz del

día, ya que algunos tintes ( ictericia y tonalidades débiles) pueden escapar al reconocimiento con la

luz artificial. Es conveniente contar con una temperatura templada al efectuar la exploración de piel,

sobre todo si se tienen que descubrir algunas partes del cuerpo.

Es conveniente examinar toda la superficie del cuerpo para determinar la extensión y carácter de la

lesión ( es). Las modificaciones de color rosado de la piel, se observan con gran facilidad en la

cara, en cambio otras modificaciones de color de la piel por pigmentaciones patológicas, se

reconocen mejor en otras partes del cuerpo porque en él el tinte más pálido de la envoltura cutánea

estorba menos dicha observación. Muchos fallos diagnósticos se deben al hecho de pasar

inadvertidos.

Las lesiones primarias son las formas originales en que aparecen las diversas lesiones.

Las lesiones secundarias son aquellas que se desarrollan a partir de las primarias, como resultado

de una transformación ulterior o por agentes secundarios que actúan sobre ellas.

Lesiones primarias:

Abril Arlette Hernández Pérez 19

- Mácula: constituye una mancha cutánea circunscrita, que no forma elevación ni depresión

- Pápula: es una formación cutánea patológica, sólida y elevada, de menos de 0.5 cm ( no mayor

de medio guisante)

- Vesícula: formación cutánea patológica, elevada, del mismo tamaño que la pápula y que

contiene un líquido seroso.

- Pústula: formación cutánea patológica, elevada, del mismo tamaño que la pápula y que contiene

secreción purulenta.

- Ampollas: es una elevación de la piel mayor que medio guisante (o.5cm) que contiene líquido

libre

- Nódulos: es una formación cutánea patológica, sólida , cuyo tamaño varia de medio guisante a

una avellana (0.5 a 2 cm)

- Tumores: es una formación patológica, sólida, de la piel de mayor tamaño que una avellana.

- Ronchas: es una elevación cutánea transitoria y circunscrita, producida por edema del corion.

Lesiones secundarias:

- Exfoliaciones: constituida por una masa de epidermis descamada o en descamación

- Costras: es una masa que se forma sobre la superficie de la piel, debida a la acumulación de

exudados desecados o de otros restos patológicos.

- Excoriaciones: es una abrasión superficial de la piel.

- Fisuras: es una grieta de la piel, que de ordinario se extiende por la epidermis hasta el seno del

corion.

- Ulceras: es una pérdida de sustancia cutánea, circunscrita que se extiende desde la epidermis

hasta el corion. Su etiología siempre será un proceso patológico

- Cicatrices: es una formación de tejido conjuntivo que sustituye a una pérdida anterior de

sustancia del corion:

Queloide : exuberante, retráctil y dolorosa

Hipertrófica: exuberante, no retráctil, no dolorosa

- Manchas: habitualmente se debe a un depósito anómalo de sustancia colorante, como resultado

de un proceso patológico.

En la dermatología primero se explora y en segundo lugar se interroga, así como podemos apreciar

manifestaciones tales como el prurito, que en ése momento será una manifestación objetiva, y que si

nos lo refiere el paciente será subjetiva.

En la exploración de la piel, además de las lesiones primarias y secundarias, podremos apreciar

huellas de rascado.

De similar importancia, es el estudio de los anexos de la piel : cejas, cabello, pestañas, vello, uñas,

glándulas sebaceas y sudoríparas, así como los ganglios linfáticos.

En lesiones de la piel debemos valorar si son simétricas o asimétricas, ya que el hecho de ser

simétricas, habitualmente nos habla de un padecimiento de tipo sistémico; el hecho de ser

localizada nos orienta a considerar que es local por un agente. Si prefieren pliegues o salientes

óseas. Si predominan en regiones descubiertas o cubiertas.

Existen padecimientos que presentan localizaciones especiales como el Lupus Eritematoso

Sistémico, que nos presenta lesiones en Ala de mariposa. Las neurodermatitis a nivel de

codos y rodillas, el herpes que sigue los trayectos nerviosos y que cuando afecta los

intercostales es en hemicinturón, o la Leishmaniasis que afecta principalmente las orejas.

El interrogatorio en dermatología nos aporta la siguiente información:

- tiempo y persistencia

- ocupación (radiodermatitis, dermatitis de contacto, etc)

- antecedentes familiares como padecimientos congénitos tales como la epidermolisis bulosa.

- Hábitos de uso de utensilios ( dermatitis por contacto)

- Aspecto emocional del paciente para fundamentar neurodermatitis

Abril Arlette Hernández Pérez 20

- Procedencia del enfermo en relación a padecimientos endémicos

- Terapeútica empleada previamente: básicamente en relación a efectos secundarios, colaterales,

o respuestas inadecuadas

Características de la piel

Color de la piel : depende del grado de transparencia de la epidermis y capas superficiales de la

dermis, de la cantidad y color de la sangre contenida en los vasos cutáneos ( son lábiles al sistema

nervioso, los agentes físicos y los estados tóxicos) y también de la distribución del pigmento.

Así los sujetos de raza blanca muestran un color rosado de sus tegumentos, gracias a la existencia

de pigmentos ( melanina, carotenos, oxihemoglobina y hemoglobina reducida)

La hemoglobina o pigmento rojo de la sangre se encuentra en:

- vasos de las papilas dérmicas, principalmente capilares;

- plexo subpapilar, formado principalmente por venas

- vasos subcutáneos principalmente venas, que dan el tono obscuro azulado de fondo.

Los carotenos son pigmentos que proporcionan un color amarillo dorado, por ser solubles en las

grasas se encuentran en mayor proporción en regiones con abundante tejido adiposo: mamas y

nalgas.

La melanina es una substancia orgánica ( derivada de la tirosina y fenilalanina), situada en los

melanocitos, células constituyentes de la capa basal de la epidermis, y como gránulos gruesos en los

melanóforos células ramificadas que existen en la dermis. Proceden de la cresta neural.

La piel se obscurece con la edad por aumento de melanosis; en la juventud se aprecia mayor

vascularización y contenido de carotenos.

El color es mas intenso en la piel del hombre, en la mujer presenta variaciones cíclicas en relación

con el período menstrual, así en el embarazo pueden existir manchas obscuras en la cara (cloasma),

hiperpigmentación de la vulva, areola mamaria, y región anal.

La palidez de la cara tiene mayor importancia para el diagnóstico de anemia.

El albinismo o acromodermia se caracteriza por una blancura anormal de la piel, cabellos y ojos

( pero no anormal).La disminución o carencia de melanina se debe a que el melanocito es incapaz

de sintetizar tiroxinasa. El cabello es amarillo blanquecino o de tonalidad rojiza, la piel de color

blanco lechoso, que en los negroides adopta una tonalidad rojo amarillenta (xantismo), el iris es

rosado y las pupilas rojas o negras. Existe fotofobia, disminución de la agudeza visual y nistagmo

horizontal.

Decoloración de la piel

Generalizada

Transitoria: la palidez generalizada transitoria se observa por la acción de un influjo

emocional, en el colapso o choque, en las crisis hipertensivas, en la angina de pecho, en

el infarto agudo del miocárdio

Permanente : la palidez generalizada persistente, es propia de las anemias graves, de la

cardiopatía reumática descompensada, de la endocardítis, de las valvulopatías aórticas

con insuficiencia, de la hipertensión maligna, de procesos neoplásicos.

Circunscrita: Cuando se halla limitada a las partes distales ( lóbulo de la oreja, punta de

la nariz, extremidades distales de los dedos de los pies, etc) orienta hacia un trastorno

de la circulación periférica.

Hipomelanosis locales (acrómias): vitiligo, lepra, albinismo cutáneo localizado.

Coloración rojiza cutánea puede ser debida a varias causas:

- exagerada finura y transparencia constitucional de la piel

- el mayor riego sanguinea

- aumento de la cantidad de hemoglobina de la sangre

Abril Arlette Hernández Pérez 21

Cianosis:

Término introducido en 1801 por Baumes, con lo que se designa la

coloración azulada de la piel y de las mucosas.

Cianosis general o central : cuando afecta todo el cuerpo. En éste caso la

coloración suele repartirse de manera uniforme, pero se percibe más

en las zonas cutáneas de piel fina y muy vascularizada como en los

labios, lóbulos de las orejas, punta de la nariz, pómulos, mejillas,

lengua, extremidad distal de los dedos y lecho ungeal.

Si la cianosis va acompañada de palidez se constituye la coloración

lívida.

a).- por disminución de la tensión de oxigeno del aire

1.- gases inertes o mezclados con poco oxigeno

2.- recintos cerrados en que se consume oxigeno

3.- disminución barométrica (cambio de altura)

b).- por hipoventilación alveolar

1.- respiración superficial ( post-operatorio, dolor torácico, histeria )

2.- insuficiencia respiratoria (narcosis, encefalitis)

3.- dificultad del paso del aire por obstrucción de las vías aéreas altas

o extrapulmonares (boca, laringe, traquea, bronquios, asma, edema

de glotis)

4.- disminución importante de la expansión pulmonar (enfisema,

esclerosis, neumotórax, narcóticos)

c).- por alteración en la permeabilidad del endotelio pulmonar o

vascular

d).- por la presencia de corto circuito no aireado entre la sangre venosa

y arterial.

1.- corto circuito venoso o arterial

2.- paso de la sangre por zonas pulmonares no aireadas (neumonía,

atelectasia, insuficiencia cardiaca congestiva, edema)

Cianosis local o periférica : cuando se limita a determinados segmentos

Se observa en todos aquellos casos, en que ya sea por dilatación o

por un obstáculo en la circulación venosa de retorno, la sangre

efectúa la circulación con mucha lentitud y pierde oxigeno en

exceso.

1.- insuficiencia cardiaca congestiva

2.- obstáculo en la circulación de retorno por obstrucción (flebitis)

3.- por trastornos vasomotores (Raynaud)

4.- por angostamiento de un tronco arterial ( tromboangeitis obliterante)

Cianosis por alteraciones de la hemoglobina

1.- hemoglobinopatias M

2.- metahemoglobinemia

3.- sulfohemoglobinemia

Anomalías cromáticas generalizadas:

Melanosis adisoniana: tono café obscuro, parduzco, particular de la enfermedad,

más intenso en partes descubiertas del cuerpo, surcos de mano, y cicatrices,

así como en las zonas hiperpigmentadas previamente ; areolas, pezón.

Afecta las mucosas bucal, anorectal y vaginal. Escroto, etc.

Hemocromatosis: coloración melánica de un tono bronceado o metálico brillante.

Abril Arlette Hernández Pérez 22

De predominio en las zonas descubiertas, expuestas a roces o bien

previamente ,mas pigmentadas.

Porfiria: La piel adopta un tono pardo o negro sobre todo en las partes descubiertas

Difícil de diferenciar de la hemocromatosis, especialmente las cicatrices se

hiperpigmentan.

CONSISTENCIA

En la infancia y en la juventud la piel es firme, elástica, después de un estímulo elástico vuelve a su

posición original.

En los sujetos con hipopituitarismo, Sx, de Elher Dandos y emanciados es laxa e hiperdistendible.

En acromegalia, mixedema y Sx. De cushing es gruesa y rígida.

Una piel tensa puede indicar edema ( en éste se encuentra presente el signo de la fóvea o del godete)

o enfisema ( en ésta existe crepitación a la compresión con el pulpejo del dedo).

La piel atrófica difusa se observa en los procesos consuntivos y carenciales graves y en la senilidad.

Pierde elasticidad, no regresa a su estado original después de plegarla. Deberá diferenciarse del

signo del lienzo húmedo.

En el paciente senil podemos observar la dermatitis ocre caracterizada por verrugas seborreicas,

queratomas seniles, estados pre-epiteliales, manchas melánicas y purpúricas.

TEMPERATURA

Guarda relación con la unidad de sangre que circula en la unidad de tiempo, podemos medirla de

manera empírica y aproximada con el dorso de la mano, o las falanges, debiendo efectuarse de

manera simétrica ya que es por apreciación. La temperatura corporal podemos medirla con

termómetro de mercurio ( axilar, oral o rectal),de contacto (termografía) en diversas partes del

cuerpo, o con termómetros electrónicos que podemos utilizar en conducto auditivo externo de la

oreja y de otro tipo en cualquier pliegue cutáneo o de cavidad.

PILIFICACION

Es el estudio de la distribución e implantación del vello y cabello.

Así consideraremos:

Pilosidad no sexual:

cabello, cejas, pestañas, y parte del vello corporal. Su crecimiento es ajeno a la

presencia de andrógenos.

Pilosidad ambisexual:

axilar, pubiana y parte del vello corporal. Aparece con los niveles plasmáticos

de testosterona característicos de la mujer adulta.

Pilosidad masculina:

Barba, bigote, orejas y nariz, tórax y línea pilosa que une el vello pubiano con

el ombligo. Requiere las cifras de testosterona características para el hombre

normal.

HUMEDAD

Depende de las glándulas sudoríparas que producen el sudor. Podemos encontrarlo aumentado en

hiperfuncionamiento tiroideo ( especialmente en crisis tirotóxica) así como en caso de stress.

Abril Arlette Hernández Pérez 23

APARATO RESPIRATORIO

Introducción:

El aire o pneuma es esencial para la vida.

La respiración se inicia desde la nariz, ya que es donde se calienta, humedece y limpia de las

pequeñas partículas de polvo a el aire, a través de sus mucosas y del moco (deteniendo

habitualmente las partículas mayores de 4 a 6 micras).

La orofaringe es el sitio donde la faringe se separa de la laringe, donde existe el cierre de la glotis y

epiglotis . La glotis permanece abierta durante la respiración permitiendo el paso del aire a el árbol

traqueobronquial.

La laringe es el órgano de la fonación, su elemento principal las cuerdas vocales, ya que su

contracción condicionada por los nervios laríngeos, ramas del neumogástrico producen sonido al

paso del aire. La formación de palabras y otros sonidos son función de la boca (labios, mejillas,

dientes y paladar) así como de la laringe.

La traquea que continúa de la laringe se divide en 2 bronquios principales, posteriormente

continúan dividiéndose de dos en dos, llegándose a contar hasta 20-23 generaciones bronquiales,

llegando a ser cerca de un millón de bronquiolos respiratorios. Al final de cada conducto existe un

saco o atrio alveolar, en el que desembocan otros sacos más pequeños que son los alveolos ( 300

millones en ambos pulmones, de 250 a 290 micras).

Los intercambios gaseosos se realizan en la membrana alveolo capilar, teniendo una superficie de

70 a 100 metros cuadrados con un grosor de 0.3 micras. Los capilares pulmonares, ramas terminales

de la arteria pulmonar tienen un diámetro de 7 a 10 micras, con lo cual permite el paso de los

eritrocitos en una sola fila. Para impulsar la circulación en dirección a la aurícula izquierda es

necesaria una presión hidrostática de 15 mm de mercurio en el extremo arterial.

Durante la inspiración normal el aumento progresivo de la jaula torácica, disminuye

momentáneamente la presión en las vías pulmonares a unos 3 mm de Hg, siendo ésta la presión

negativa que atrae el aire de la atmósfera hacia los alveolos pulmonares.

Durante la espiración ocurre el mecanismo contrario, pues la compresión de la jaula torácica

alrededor de los pulmones aumenta la presión intrapulmonar aproximadamente a más 3 mm de Hg,

lo que expulsa el aire inspirado.

Aire de respiración es el que entra y sale de los pulmones con cada respiración y volumen

respiratorio es el volumen del aire respiratorio en cada respiración ( normalmente 500cc) con una

frecuencia normal de respiración en el adulto de 14 a 16 veces por minuto.

Ventilación por minuto es el volumen respiratorio que ingresa en un minuto (7 a 8 lts). La presión

parcial de vapor de agua en los pulmones es de 47 mmHg, el cual satura a el aire inspirado,

diluyéndose el aire , disminuyendo la presión de otros gases.

Cuando el oxigeno se difunde de los pulmones a la sangre, una pequeña parte se disuelve en el

plasma, pero aproximadamente una cantidad 60 veces mayor se combina de inmediato en liga

química con la hemoglobina de los eritrocitos, al circular la sangre por los capilares de los tejidos el

oxigeno se desprende de la hemoglobina y fluye a las células tisulares.

El bióxido de carbono se transporta en pequeñísimas cantidades disuelto en el plasma, pues casi

todo se combina con los componentes sanguíneos: una fracción se combina con el líquido

plasmático y forma ácido carbónico, más o menos el 95 % del gas, se difunde del plasma al

eritrocito donde experimentan 2 reacciones: 1ª combinándose con la hemoglobina =

carbohemoglobina; 2ª se transporta dentro del eritrocito como ácido carbónico combinándose con el

Abril Arlette Hernández Pérez 24

agua de la misma, reacción facilitada por la anhidrasa carbónica, existente dentro del eritrocito. El

ácido carbónico de los hematies se convierte en bicarbonato (por reacción con amortiguadores

acido-base de la célula) impidiendo que sea muy importante la acidez celular.

La corriente de aire y los cambios de presión intratorácica creados por los músculos respiratorios

son utilizados para: hablar, reír, suspirar, silbar, bostezar, sollozar, estornudar, toser, pujar y vomitar.

El ciclo respiratorio rítmico depende de impulsos nerviosos del centro respiratorio situado en el

bulbo y protruberancia en el tallo encefálico.

El centro inspiratorio ubicado en la parte anterior del bulbo, está relacionado con los músculos

respiratorios.

El centro espiratorio se encuentra inmediatamente por detrás del anterior y algo encima de él,

condiciona la relajación de los músculos inspiratorios, y la contracción necesaria de los espiratorios.

El centro neumotáxico, ubicado en la porción superior de la protruberancia ayuda a regular la

excitación rítmica de los centros inspiratorio y espiratorio que es el reflejo de Hering-Breuer,

desencadenado por estímulo vagal frente a la distensión pulmonar inspiratoria, para desencadenar la

inhibición espiratoria en relación a los centros ya mencionados. Con éste mecanismo se controla

rítmicamente la movilidad respiratoria, se protege al parénquima pulmonar ( en cuanto a dilatación

excesiva) o evitando trastornos de flujo de sangre que se dirige al corazón por presiones pleurales

excesivamente negativas.

El bióxido de carbono es el mejor estímulo del centro respiratorio, ya que su incremento en la

sangre puede aumentar hasta 10 veces la intensidad ventilatoria.

Si el pH desciende aumenta la intensidad ventilatoria, con el fin de contrarrestar alteraciones

metabólicas y mantener el equilibrio ácido - base.

Quimioreceptores (ubicados en aorta, tórax y carótidas) llamados cuerpos aórticos y carotídeos,

sensibles a la hipoxemia, lo cual los estimula, enviándolos al bulbo por las vías del neumogástrico y

del glosofaringeo estimulando la intensidad ventilatoria. Definitivamente son más potentes el

anhídrido carbónico o los hidrogeniones.

Otros factores que modifican la intensidad de la ventilación son : la presión arterial sanguínea, el

ejercicio, stress y el habla por lo que podemos considerar como una teoría múltiple de la regulación

de la respiración.

La ventilación consiste en la introducción de aire en los pulmones, introduciendo el suficiente para

aportar oxigeno en necesidades adecuadas, eliminando el bióxido de carbono producido. La

distribución del aire inspirado debe ser regular en las diferentes porciones de ambos pulmones para

que los intercambios gaseoso se efectúen de manera uniforme. La perfusión de la sangre a nivel

capilar pulmonar, debe ser suficiente y adecuada para realizar los intercambios gaseosos necesarios.

Por lo anterior se deduce que requerimos una ventilación perfusión adecuada para lograr una buena

ventilación.

La circulación sanguínea va a estar determinada por las características anatómicas del propio lecho

vascular pulmonar, el obstáculo que representa funcionalmente la válvula mitral, el grado de

inflación del pulmón y por las condiciones dinámicas del ventrículo izquierdo.

La resistencia al paso del aire por el árbol traqueobronquial va a estar determinada por las propias

características de éstos conductos permanentemente abiertos, el espacio muerto que producen, por

el propio parénquima pulmonar anatómicamente hablando, y por la propia caja torácica y su

movilidad o fijeza en relación con sus porciones constitutivas, sobre todo las óseas, cartilaginosas y

articulaciones.

La difusión de los gases a nivel alveolo capilar, está determinada por la concentración de los

mismos , así como de la cantidad de hemoglobina que transporta la sangre.

Abril Arlette Hernández Pérez 25

ESTUDIO CLINICO DEL APARATO RESPIRATORIO

INTERROGATORIO

Antes de iniciar nuestro interrogatorio, debemos de tomar en cuenta los antecedentes

heredofamiliares y personales que probablemente nos sean útiles en relación a la patología

respiratoria que presenta nuestro paciente.

Iniciaremos por el estudio de las manifestaciones respiratorias más frecuentes con el afán de

ubicarnos en nuestro entorno y poder realizar un interrogatorio adecuado y acorde a cada paciente.

Tos

La tos puede ser voluntaria o involuntaria. Siempre es anormal

Es parte del mecanismo normal de defensa para limpiar el árbol traqueobronquial.

Ocurre en tres fases:

Fase inspiratoria : Es el aire que entra a los pulmones inmediatamente ante de

la tos.

Fase compresiva : Es la contracción de los músculos torácicos y abdominales

con glotis cerrada.

Fase expulsiva : Comprende la abertura súbita de la glotis, con descompresión

Abrupta del aire intratorácico.

El efecto útil de la tos sólo ocurre en la fase expulsiva. La profundidad o eficacia

de la tos es, en parte función de la profundidad de la inspiración inicial. De manera

voluntaria el paciente puede suprimirla, diferirla, hacerla mas intensa o más débil.

También existe la tos nerviosa, cabe que se torne crónica, para llamar la atención.

Es un acto reflejo que suele originarse por estimulación de la mucosa bronquial en

algún punto entre laringe y bronquios secundarios o desde sitios tan distantes

como alveolos y membranas timpánicas.

El estímulo puede ser producido por inhalación de partículas de materia, moco

secretado por las células que revisten el árbol traqueobronquial, exudado

inflamatorio del parénquima pulmonar o de las vías de conducción, presencia de

un tumor benigno o maligno en algún bronquio y presión sobre la pared exterior

del bronquio. Una causa frecuente de tos es el goteo postnasal dependiendo de

inflamación aguda o crónica de nariz o senos paranasales. Menos frecuentemente

puede ser producida por padecimientos que afecten las superficies pleurales y por

estimulación del conducto auditivo externo (obstrucción del mismo).

Deberá considerarse anormal y potencialmente perjudicial cuando es intensa,

repetida o incontrolable, ineficaz por cualquier motivo, y no productiva.

Estímulos que producen tos:

- Estímulos inflamatorios

- Estímulos mecánicos

- Estímulos químicos

- Estímulos térmicos

- Tos Psicógena

La tos puede ser seca o productiva ( con expectoración), aguda o crónica.

La tos seca o no productiva de iniciación aguda es la reacción típica a la

inhalación o aspiración de un cuerpo extraño o una substancia irritante, es un

Abril Arlette Hernández Pérez 26

síntoma temprano común de bronquitis aguda o neumonía, así como también

puede manifestarse en Tromboembolia Pulmonar.

La tos crónica no productiva sugiere neoplasia (cáncer) endobronquial, presión

extrínseca sobre la traquea o un bronquio, infiltración o fibrosis pulmonares,

congestión pulmonar incipiente o aspiración de alimentos o contenido gástrico.

La tos productiva o con esputo siempre será manifestación de enfermedad. La

expectoración o esputo purulento indica habitualmente infección (de manera

ocasional puede ser presentada por patología alérgica) del árbol traqueobronquial

o del pulmón.

Tipos característicos de tos

De predominio nocturno = las secreciones al no ser eliminadas con la misma

frecuencia que en el día se acumulan y producen accesos tusígenos con trastornos

del sueño secundarios