Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Resumen de La Revelación Divina en El Sinaí

Resumen de La Revelación Divina en El Sinaí

Cargado por

Gonzalo VitoriaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Resumen de La Revelación Divina en El Sinaí

Resumen de La Revelación Divina en El Sinaí

Cargado por

Gonzalo VitoriaCopyright:

Formatos disponibles

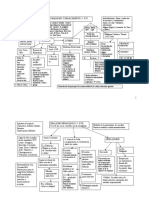

PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS

LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ

Capítulo del vol. I de Teología del Antiguo Testamento de G. Von Rad

Autor: Gonzalo Vitoria Bores

Profesor: Don Félix García López

León, 3 de abril de 2020

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 2

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de este trabajo vamos a resumir el capítulo titulado “La Revelación Divina en

el Antiguo Testamento” que se encuentra en el primer volumen del libro titulado

“Teología del Antiguo Testamento” de G. Von Rad. Para ello, iremos resumiendo uno a

uno los diferentes subapartados existentes dentro de dicho capítulo

2. RESUMEN DEL TEXTO

Observaciones preliminares sobre la historia de la tradición

Este apartado comienza diciéndonos que el conjunto de las narraciones del Hexateuco

sobre el Sinaí constituyen un amplísimo conjunto desde Ex 19 hasta Núm 10,10 y que la

perícopa sinaítica tiene límites muy precisos, ya que dicha tradición fue introducida en

un segundo momento dentro de otra tradición anterior sobre la marcha por el desierto.

También nos expone el hecho fundamental con el que daremos a lo largo del capítulo,

como es que en el Sinaí, Yahveh reveló a su pueblo normas obligatorias que le

permitían vivir en presencia de su Dios, si bien existen diferentes tradiciones sobre la

naturaleza de dichas normas, y nos introduce en la división en dos partes de dicho

conjunto literario: la perícopa yehovista (Ex 19-24; 32-34) y la sacerdotal (Ex 25-31; 35

- Núm 10, 10), ambas con un núcleo común y abundantes diferencias y matices.

El significado de los mandamientos

En este punto, el autor comienza diciéndonos que existe una cantidad apreciable de tales

listas de prohibiciones, no solo el decálogo, siendo algunas de estas anteriores a este

último, lo cual presenta indicios de una larga prehistoria literaria previa a la forma

definitiva del decálogo. Israel trabajó mucho tiempo en el decálogo, hasta darle la

universalidad y concisión formal y temática necesarias, para poder ser considerado un

compendio adecuado de la entera voluntad de Yahveh con relación a Israel.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

3 “LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ”

Ante esto, el autor se hace una pregunta: ¿Cuál es el sentido teológico de esta voluntad

de Yahveh con relación a Israel? No viene del decálogo, sino de su contexto, de la

autopresentación de Yahveh al pueblo y su elección. Esta visión se ha facilitado gracias

a los estudios de la Historia de las Formas, como sucede con la fiesta de la renovación

de la alianza siquemita, celebrada cada 7 años y que consta de 4 partes diferenciadas, lo

cual nos revela la comprensión de dicha alianza como un acontecimiento histórico por

parte del pueblo de Israel, a la vez que explica el carácter no-cultual del decálogo.

Aunque la cuestión más importante es la de una exacta valoración teológica de los

mandamientos, los cuales son para el pueblo un acontecimiento salvífico de 1º

categoría, teniendo en cuenta la estrecha relación entre mandamientos y alianza. Israel

nunca considero el decálogo como una ley moral absoluta, sino como la revelación de la

voluntad de Yahveh en un momento determinado de su historia, por lo que los

mandamientos estaban estrechamente unidos a la liturgia.

El decálogo renuncia a imponer una norma positiva a la vida, se limita a algunas

negaciones fundamentales. Aquí aparece bien claro que estas series de preceptos no se

proponen esbozar una ética pues no contienen ninguna exigencia suprema de Yahveh.

Hay que tener también en cuenta que el decálogo tiene como destinatario la asamblea de

Yahveh que es el pueblo de Israel. De todo esto el autor concluye que el teólogo debe

tener mucho cuidado con su terminología, y preguntarse, hasta qué punto nuestra

palabra «ley» corresponde con su contenido real en el Antiguo Testamento.

También hay que tener en cuenta que Dios exigía a Israel el reconocimiento

incondicional de los mandamientos, si bien los mandamientos de Yahveh eran

plenamente suficientes, en cuanto, por sí mismos, no necesitaban una prueba que les

legitimara ante los hombres, a no ser el argumento tautológico. Sin embargo, junto a las

motivaciones de carácter rigurosamente absoluto encontramos también auténticas

argumentaciones que pretenden hacer comprensible el decálogo.

Además, podemos considerar estos argumentos elementos específicos de la tradición

judía, ya que no se encuentran en otras culturas, a los que se ha de sumar el hecho de

que Yahvéh exige obediencia pero quiere hombres que comprendan sus mandamientos

y órdenes, hombres que las aceptan además internamente, con una obediencia adulta.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 4

El elemento interpretativo no se limita en estos casos a una explicación introductiva al

sentido de la prescripción. Se presenta junto al precepto original, como una segunda

prescripción, siendo una interpretación legal, si bien Israel consideró la voluntad de

Yahveh como una realidad extremamente flexible, como se ve en el Deuteronomio.

Sin embargo, el Deuteronomio presenta todavía una novedad absoluta porque no sólo

habla de las «normas, mandatos y decretos», sino además llega a designar como «la tora

de Yahveh» toda esa multitud de mandamientos divinos. Esta nueva concepción hizo

que el concepto de la revelación divina se separa definitivamente del culto. «La tora»

era el objeto de la instrucción teológica y su situación vital (Sitz im Leben).

El fin de la comprensión de la ley se prepara ya en el período pos-exílico, siendo un

proceso muy lento que, como pensaba Noth, debía conducir tarde o temprano al

legalismo, desplazando el interés sobre el aspecto de la obediencia humana.

El primer mandamiento y el celo santo de Yahveh

En este apartado, el autor comienza por sorprenderse de que falte la prohibición de

adorar otros dioses en el dodecálogo siquemita, argumentando que esto se debe a las

circunstancias particulares de la época, estando también la cuestión de cómo interpretó

Israel esta prohibición, que siempre fue para él el mandamiento por excelencia.

Hemos de atenernos primeramente a la interpretación del primer mandamiento como es

la unión de la prohibición de todo culto extranjero con una alusión al celo de Yahveh,

reflejada en «pues Yahvéh es un Dios celoso» (Ex 20, 5; 34, 14; Dt 6, 14 s.). Tenemos

que hablar al mismo tiempo de la santidad de Yahvéh, de su celo y del primer

mandamiento, pues no es posible separar conceptualmente el uno de los otros.

También podemos afirmar que lo dicho hasta el presente no sólo es válido para el

antiguo Israel sino también para amplios sectores de la historia religiosa de la

humanidad, si bien en cuestiones como la santidad, referida principalmente a Yahveh, el

culto israelita posee un distintivo particular. Será conveniente que la teología del A.T. se

interese por el aspecto de la santidad material, también muy presente a lo largo del A.T.,

teniendo siempre en cuenta el intenso deseo de inmanencia propio de la santidad de

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

5 “LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ”

Yahveh, que no se contenta únicamente con la interioridad humana, que además de

revelar su santidad a los hombres, a santificado también las cosas.

La prohibición del culto a otros dioses es referida no tanto a los dioses de los grandes

imperios, sino también a las divinidades indígenas de Palestina y los cultos privados,

como se puedes atestiguar también en los ritos de abjuración descritos en el Gn 35.

Pero el intento de comprender el 1º mandamiento quedaría incompleto si no se tratara su

enraizamiento en la historia de la salvación. Este mandamiento no es un axioma,

Yahveh prueba su unicidad con sus intervenciones en la historia.

El problema del monoteísmo en el antiguo Israel está en relación con el primer

mandamiento, en cuanto que el monoteísmo fue un conocimiento que Israel no hubiera

podido adquirir, sin la prolongada disciplina del primer precepto. Lo último que

podremos conseguir es determinar el momento preciso de su aparición en la historia,

destacando en este estudio la figura de Isaías.

La prohibición de las imágenes en el Antiguo Testamento

El autor comienza aquí diciendo que en los análisis de la teología del Antiguo

Testamento el segundo mandamiento del decálogo ocupa una posición secundaria por

no decir inexistente respecto al primero, citando a la antigua escuela crítica que se creía

dispensada de dedicarle un estudio particular, pues sostenía que el culto de Yahveh no

fue jamás un culto sin imágenes, teniendo además una concepción errónea de este.

Los antiguos sentían la cercanía de las potencias divinas: éstas eran insondables e

imprevisibles, pero en los símbolos e imágenes cultuales se acercaban al hombre. La

prohibición de las imágenes en el Antiguo Testamento no es una verdad religiosa

general, sino la afrenta más despiadada contra esa concepción de la divinidad.

En la historia, Israel cree que la prohibición de las imágenes le fue revelada en tiempos

de Moisés, si bien hasta nuestros días se ha atacado duramente esta concepción. El

dodecálogo siquemita proviene de esta época y en él hallamos la redacción más antigua

de prohibición de las imágenes (Dt 27,15), aunque en Ex 20 el significado es diferente.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 6

En realidad, el antiguo Israel, nunca afirmó que conocía los motivos teológicos o

pedagógicos de dicha prohibición, pues incluso Dt 4,9-20 es sólo una motivación

histórica y no una explicación. Lo más probable es que, en atención al ambiente

religioso que rodeaba a Israel, la prohibición de las imágenes deba interpretarse como

expresión de una comprensión del mundo radicalmente diversa. Ahora bien, en su

significado más inmediato, el segundo mandamiento se limita al ámbito del culto.

El Deuteronomio

El autor afirma aquí que si tratamos los mandamientos y la interpretación teológica

israelita de los mandamientos debemos hablar también del Deuteronomio, por ser el

lugar donde estos se expresan de manera más extensa y detallada. Posteriormente trata

la disposición formal del Deuteronomio (parénesis - mandamientos - compromiso de la

alianza - bendiciones y maldiciones) como reflejo del desarrollo litúrgico de la fiesta de

la renovación de la alianza siquemita.

En su aspecto formal el Deuteronomio se presenta como un solo discurso de despedida,

que Moisés dirige a Israel, y la tarea que va a intentar abordar Von Rad consiste en

comprender el Deuteronomio desde un punto de vista teológico, no pudiendo pasar por

alto las primeras etapas y los precedentes de este.

A su entender, la autodefinición del Deuteronomio como «tora», tiene una importancia

especial en el proceso de unificación, sobre todo en relación a las tradiciones jurídicas,

entendiendo aquí la palabra «tora» como la totalidad de las disposiciones salvíficas de

Yahveh con relación a Israel. Ahora bien, la gran interior del Deuteronomio deriva del

hecho que en él se condensó una actividad parenética, centrada en torno a unos pocos

conceptos fundamentales.

a) La Parénesis

Lo primero que debemos hacer para comprender la parénesis deuteronómica es precisar

su situación. Se halla en un espacio intermedio de la historia salvífica, entre la elección

de Israel como pueblo de Yahveh y el cumplimiento de las promesas divinas

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

7 “LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ”

También hay que tener en cuenta la idea fundamental de la elección, desarrollada por el

Deuteronomio y fundamentada únicamente en el amor de Yahveh por su pueblo,

existiendo una la sinonimia entre la alianza y el amor de Yahveh. El don salvífico, que

Yahveh destinó a su pueblo y del cual hablan sin cesar las parénesis, es el país y la

tranquilidad frente a los enemigos que le rodean.

Sin embargo, también hemos de tener en cuenta la exhortación a la obediencia por la

cual la predicación deuteronómica gira en torno a la invitación a la fidelidad con

Yahveh, siendo de entre todos los preceptos el primero y el más importante el

mandamiento fundamental de amar a Yahveh «con todo tu corazón, con toda tu alma y

todas tus fuerzas» (Dt 6,4s.).

b) Las leyes

El verdadero cuerpo legislativo del Deuteronomio comienza en el capítulo 12, si bien

este no trasmite las leyes en su antigua redacción cultual o jurídica, sino

en un estilo homilético muy suelto, en forma de predicación sobre los mandamientos.

Este libro no es un compendio teórico de la voluntad de Yahveh; al contrario, desarrolla

sus preceptos con un espíritu muy combativo, frente a la única amenaza global contra la

fe yahvista que él conoce: la religión natural de Canaán. Se enfrentaba con un culto

relajado y hueco, que había perdido la ingenua credulidad de los primeros tiempos y se

había aislado de los sectores cada vez más enmarañados de la vida política y económica.

El Dt no quiere ser una ley civil; ningún cuerpo legislativo del Antiguo Testamento

admite una interpretación semejante. El Dt se dirige a Israel en cuanto comunidad

sagrada, posesión de Yahveh, y somete a esta cualidad a su vida y a sus cargos públicos.

El Deuteronomio entrelaza todos sus elementos y los reúne en una visión teológica

unitaria: un solo Yahveh, un Israel, una revelación, una tierra prometida, un único lugar

de culto, un profeta.

En el centro del Dt está el esfuerzo por hacer sentir a Israel la revelación de Yahveh en

todas las circunstancias de su existencia. La obediencia que exige el Dt

no condiciona nunca la elección, sino viceversa. Los preceptos del Dt no son más que

una gran explicación del mandamiento de amar a Yahveh y adherirse sólo a él.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 8

El documento sacerdotal

a) El documento sacerdotal como obra histórica

Comienza el autor este apartado hablando de como existen dos escritos de gran

amplitud teológica sobre los acontecimientos del Sinaí, el Deuteronomio y el

documento sacerdotal, ambos escritos de composición tardía, si bien hay documentos

sacerdotales de gran antigüedad.

Ahora bien, ambos documentos tienen abundantes diferencias. El origen de las

tradiciones del Deuteronomio es israelita, mientras que en el sacerdotal es judío. El Dt

se adapta plenamente al lector u oyente y a su capacidad de comprensión teológica. En

cambio, este vivo deseo de interpretar las cosas falta por completo en el documento

sacerdotal, que es más sobrio al presentar sus temas.

Ante la vivacidad de las narraciones yehovistas, se discutió tiempo atrás si P podía

considerarse una exposición histórica o si sería preferible tenerlo por un código de leyes

sobre el culto. Hoy día se subraya una y otra vez que P es una verdadera obra histórica.

Para la exposición histórica de los documentos JE y D, el acontecimiento del Sinaí

consistía en la solemne proclamación de la ley divina. P contempla el mismo suceso

desde otra perspectiva: en el Sinaí Yahveh instituyó el culto de Israel.

b) La tienda, el arca y la gloria de Dios

Al comienzo de este punto, Von Rad trata el tema del nombre que se le da en P a la

instalación entera de tienda y el arca, destacando que aunque se le dan diferentes

nombres, el más común es “tienda del encuentro”, para después preguntarse qué

consecuencias teológicas podemos derivar de los datos, casi exclusivamente técnicos, de

la ley sacerdotal sobre el tabernáculo, y respondiendo que P nos ofrece pocas

afirmaciones teológicas directas, por lo que será mejor seguir su evolución histórica.

La tradición de la tienda sagrada es mucho más escasa en noticias que la del arca. Era

un sitio para los oráculos, el lugar donde Dios dejaba oír su palabra.

Muy distinta es la historia del arca, la cual podemos seguir a lo largo de la tradición.

Sólo el documento sacerdotal nos ofrece la descripción exacta de su forma exterior.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

9 “LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ”

Desde el punto de vista arqueológico, el arca pertenece al género de los tronos vacíos de

las divinidades. Allí donde está el arca, Yahveh se encuentra siempre presente.

Por lo tanto, dos teologías diferentes estaban unidas con la tienda y con el arca: en el

primer caso era una teología de la aparición, en el segundo una teología de la presencia.

En el documento sacerdotal, el tabernáculo debe considerarse ante todo como una

simple combinación de la tienda y el arca, si bien da a entender que el tabernáculo

apareció como restauración de la antigua teología de la tienda y la aparición.

Hay que destacar aquí el texto de Ex 29,42s ya que resume el significado del

tabernáculo que va a ser construido. Según P la “gloria de Dios” es la forma en la que

Yahveh se manifestó a Israel para revelarle decisiones particulares de su voluntad, para

componer pleitos importantes, etcétera. A la vez que P presenta su imagen de la historia

como una sucesión gradual de revelaciones divinas: Noé - Abraham – Moisés.

c) Los ministros del culto

En este apartado vamos a tratar algunas instituciones y concepciones cultuales de Israel.

El término hebreo equivalente a nuestra palabra culto significa el «servicio», la

veneración de Dios. Sin embargo, no resulta fácil determinar cuál era para Israel la

esencia y la nota característica de este culto o «servicio», si bien si buscamos

encontraremos la fórmula «en honor de» para englobar el complejo dominio de las

actividades y obligaciones humanas frente a Dios.

Israel consideraba el culto como el lugar donde debía dejar el espacio libre al derecho y

las exigencias de Yahveh. Por esto la práctica del culto puede llamarse también el

derecho de Dios, siendo este aspecto el elemento primero y constitutivo del culto.

A la hora de interpretar los materiales cultuales hemos de recordar que P es una

obra histórica y no un tratado teológico revestido de una ligera y ficticia capa histórica.

P no pretende desarrollar una teología más o menos completa del culto.

Ningún oficio sagrado de Israel posee una historia tan larga como el sacerdocio. Se

remonta hasta los primeros tiempos del culto yahvista y no dejó de existir hasta la

destrucción del templo, si bien sufrió muchas transformaciones a lo largo de la historia.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 10

Por desgracia conocemos poco la historia del sacerdote israelita, siendo desde antiguo

privilegio de los levitas. El ministerio del sacerdote abarcaba todas las relaciones del

pueblo con Yahveh, y era el único mediador competente de todas las decisiones divinas,

a la vez que eran los encargados de la enseñanza de la tora y decidían en cuestiones de

derecho sacro.

Sorprende que, siendo en la época anterior al exilio la función principal del sacerdote la

enseñanza de la tora, el documento sacerdotal no la mencione casi nunca. Los rituales

incorporados al documento sacerdotal permiten hacerse idea de los múltiples sectores en

los que el sacerdote debía poner en práctica sus conocimientos profesionales.

Dicho todo esto, no podemos olvidar el que desde antiguo fue el oficio principal del

sacerdote según P: su participación en el culto sacrificial. La forma actual de los ritos

refleja la fase más reciente del culto, y no debemos pasar por alto, como ocurre a

menudo, las exigencias internas y espirituales que esta actividad imponía los sacerdotes.

Algunos textos nos indican que, por lo visto, el sacerdote debía decidir en cada

sacrificio privado si había sido «aceptado» o no. La decisión fue, desde antiguo,

competencia exclusiva del sacerdote, siendo de especial importancia la vigilancia en los

ritos de expiación y en la comida ritual de la carne del sacrificio.

El sacerdocio era hereditario. Yahveh mismo designó las familias para este ministerio y

les confió todos los poderes necesarios para unas funciones tan llenas de

responsabilidad: él «eligió» sus antepasados. Sin embargo, esta idea del nombramiento

exclusivo por Yahveh no se realizó en la historia con tanta facilidad.

En P los sacerdotes ejercen su ministerio entre Yahveh y el pueblo con una autonomía

completa. Según este documento, el sacerdocio es la única institución sagrada que

representa a Israel ante Yahveh y que éste necesita para actuar en Israel.

Sin embargo, destaca el autor, que un resultado seguro de la ciencia es que bajo el

punto de vista histórico no es posible comprender la forma actual de P, sin la historia

del culto en la época anterior al exilio y que el santuario de Jerusalén fue el único lugar

donde el culto de Yahveh pudo desarrollarse sobre una base tan extensa y de

un modo a la vez tan amplio y detallado, con la correspondiente importancia de la

centralización del culto bajo el rey Josías.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

11 “LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ”

La imagen del campamento de Israel y la posición asignada en él a la tribu de Leví

expresan una idea nueva sobre la función mediadora de los levitas: éstos acampan en el

círculo inmediato en torno al tabernáculo; tienen, pues, una función protectora y

expiatoria con relación a las demás tribus.

d) Los sacrificios

Comienza el autor diciendo que el documento sacerdotal contenía ya en su forma

primitiva relatos de oblaciones muy complicadas y que la historia de las formas muestra

que cada uno de estos «rituales» tiene un origen y una finalidad diversa, siendo en su

mayoría muy antiguos y existiendo cinco principales clases de sacrificios según P: el

holocausto, la ofrenda, el sacrificio de comunión, el sacrificio expiatorio y el sacrificio

penitencial.

Si por un lado este catálogo de los sacrificios más importantes ofrece muchos detalles

sobre los procedimientos para su preparación y presentación, por el otro, no da casi

ninguna explicación del significado de los ritos.

Sin embargo, el análisis ideológico de los sacrificios resulta particularmente difícil

porque la gran masa de prácticas sacrificiales del Antiguo Testamento y sus ritos, no

son una creación original de la religión yahvista, sino propios de Palestina.

Con relación a los ritos, ocurre en Israel como en los demás pueblos antiguos: los

conserva y respeta con un gran espíritu conservador hasta los tiempos más recientes; las

concepciones, en cambio, son inestables y se modifican a través de los siglos.

También hemos de distinguir teóricamente «la idea fundamental» de una acción

sacrificial y los motivos de su celebración; aunque en la práctica, el motivo fuera

determinante para la comprensión del sacrificio ofrecido.

Y si el sacrificio era un acontecimiento cultual tan objetivo debemos suponer también

que Israel le asoció algunas ideas fundamentales, tales como la idea de donación, la idea

de comunión y la idea de expiación. Ahora bien, mientras poseemos numerosos textos

sobre los sacrificios como don y como participación a un mismo banquete, son en

cambio muy escasos los testimonios que se refieren al sacrificio con función expiatoria.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 12

Sin embargo, Von Rad se apresura a añadir que este modo de clasificar los sacrificios a

partir de su función y de su significado ideal, es también una teoría explicativa de una

realidad preexistente, para, a continuación y con las debidas reservas, presentar cuanto

se puede decir sobre los sacrificios enumerados en Lev 1-7.

Comienza ahora tratando el holocausto que es un sacrificio ofrecido todo entero a

Yahveh, es decir, el sacerdote y el oferente no tomaban parte en la acción cultual,

repartiéndose la comida con Yahveh, para después continuar diciendo que el documento

sacerdotal considera la ofrenda exclusivamente como un sacrificio vegetal, compuesto

de flor de harina, aceite e incienso. Posteriormente, trata el tema del sacrificio de

comunión, el cual se parece al holocausto excepto porque sobre el altar no se quema

toda la carne en honor de Yahveh sino tan sólo las grasas de la víctima, siendo además

un acontecimiento social.

Por otro lado, en P el sacrificio expiatorio es, con mucho, el más frecuente, librando al

oferente de todos los pecados involuntarios, y se distingue del holocausto en cuanto a

los ritos relativos a la sangre. Por último, también existe en P el sacrificio penitencial el

cual se realiza con motivo de una ofensa contra la propiedad divina, distinguiéndose así

del sacrificio expiatorio.

También hemos de destacar en este apartado que las indicaciones de P sobre los

sacrificios son de una materialidad extrema. Lo más importante era que quien

lo ofreciese observara el ritual con todo rigor. Para Von Rad, es pura arbitrariedad el

querer reconstruir un yahvismo espiritual, «profético», y degradar «la religión cúltico-

sacerdotal» al nivel de un subproducto desagradable.

Y se pregunta cuál era la eficacia de los sacrificios, para responder que la terminología

ritual nos dice que el sacrificio vuelve al hombre «acepto» a los ojos de Dios, si bien

nada se dice del modo como el sacerdote llegaba a las decisiones acerca de la eficacia

de los sacrificios realizados.

Por todo lo expuesto hasta ahora podemos decir que sólo la intervención de la palabra

divina convertía la ejecución material del sacrificio en aquello a lo cual tendía: es decir,

lo hacía un verdadero acontecimiento salvífico entre Yahveh y su pueblo.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

13 “LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ”

e) Pecado y expiación

Comienza el autor diciendo que tras tratar la cuestión sobre la realidad interior del

sacrificio debemos, automáticamente, buscar una explicación del objetivo primordial de

toda ofrenda en el documento sacerdotal: la expiación, si bien el problema

queda simplificado porque se reduce a aclarar un solo concepto: “cubrir” (en hebreo),

pero teniendo en cuenta que actualmente es imposible descifrar su verdadero

significado a partir de la etimología, y tampoco siguiendo su evolución conceptual.

También podemos decir que Israel expresó sus ideas sobre el pecado con una

terminología muy rica, cosa del todo comprensible puesto que tuvo una experiencia

múltiple de esta realidad.

Posteriormente se pregunta Von Rad dónde tuvo Israel su experiencia más importante

del fenómeno del «pecado», partiendo de que en la época pre-monárquica el

pecado era cualquier transgresión de ese derecho divino que Israel conocía sea en las

listas de los mandamientos cultuales o bajo la forma de leyes generales «no escritas».

Por tanto, el pecado era una ofensa contra el orden sacro, a la vez que era una categoría

social dado el íntimo vínculo entre el individuo y la comunidad.

Queda por considerar ahora como para los pueblos antiguos el acto pecaminoso

representaba sólo una faceta de la realidad total, pues el delito había liberado una

potencia maligna que tarde o temprano se volvería contra el pecador o su comunidad,

por lo que la retribución que recae sobre el malvado es una irradiación del mal que sigue

actuando y se extingue sólo en la retribución misma. A esta concepción se la llamó

«visión sintética de la vida».

Lo dicho indica que nuestra distinción entre el pecado y el castigo no corresponde en

absoluto con la mentalidad del Antiguo Testamento. La terminología

veterotestamentaria nos proporciona la prueba más convincente, siendo esta de carácter

lingüístico-etimológico (no la detallo aquí por la imposibilidad de escribir en hebreo).

Esta concepción explica el interés de la comunidad por el pecado de sus individuos, ya

que el mal que este había realizado, ejercía inevitablemente un influjo destructor sobre

la comunidad, si no rompía su solidaridad con él, con un acto solemne y manifiesto.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 14

Por otra parte, el autor recuerda que, por lo tanto, el único criterio para juzgar el acto era

su realización material, y como esta concepción exclusivamente «objetiva» de la culpa

provocó en algunos casos, graves conflictos personales, bien conocidos por Israel.

Israel, pues, no permitió que su concepción de la culpa entrara en el campo de lo

subjetivo, y cuando se violaba una disposición sagrada, surgía el problema

de saber si la transgresión podía ser perdonada. La decisión tocaba a los sacerdotes

quienes tenían la autorización de Yahveh; a no ser que éste ejecutara directamente la

sentencia, y si el pecado era imperdonable, el culpable debía «cargar con su culpa».

También conviene señalar que P veía a Israel, «el campamento», bajo la continua

amenaza de una ira casi personalizada y la única protección frente a tales amenazas era

la realización de una gran variedad de ritos expiatorios.

Numerosos estudios, relata Von Rad, y algunas monografías se propusieron dar una

respuesta al problema sobre la naturaleza específica de la idea veterotestamentaria de la

expiación; sin embargo todavía no ha recibido una solución satisfactoria.

Por otro lado, también nos dice que en el documento sacerdotal Yahveh no es jamás el

sujeto de la expiación, sino el sacerdote, y que la expiación de las personas y objetos

consistía en que Yahveh anulaba el influjo exterminador de una acción; rompía la unión

entre el pecado y la desgracia. Y termina este punto diciendo que nuestros

conocimientos sobre los criterios que guiaban las decisiones de los sacerdotes en los

sacrificios son muy escasos, siendo de suponer que acudían a antiguas tradiciones

cultuales de probada valía

f) Puro – impuro, enfermedad y muerte

Ahora, en este apartado, el autor nos dice que la comprensión de las acciones cultuales

que hemos tratado hasta ahora hemos de encuadrarla en concepciones más vastas, ya

que dichos ritos tienen su puesto y su pleno significado en un mundo, que ante Dios

estaba dividido en puro e impuro, santo y profano, sujeto a la bendición o la maldición.

Si partimos de lo exterior hacia lo interior, la primera realidad sagrada era la tierra de

Israel, la tierra de Yahveh, su heredad. Los ritos muestran únicamente el aspecto externo

de una realidad más profunda, y lo hacen en forma de paradigmas normativos.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

15 “LA REVELACIÓN DIVINA EN EL SINAÍ”

También hemos de apuntar que la impureza acosaba al hombre de manera particular en

el amplio sector de la sexualidad, ya que el culto había provocado en Israel cierta

aprensión frente a lo sexual. Y de igual manera todas las enfermedades graves estaban

también sujetas a las valoraciones sagradas. El sufrimiento venía de Yahveh y solo él

podía vendar y curar, siendo esta postura tan radical que no excluía ciertamente

cualquier género de tratamiento médico.

Por otro lado, Von Rad trata ahora el tema de la muerte en cuanto a su clasificación y

valoración cultual en Israel, siendo una cosa clara: el muerto representa el sumo grado

de impureza, y dicha impureza contamina no sólo las personas sino también las cosas

vecinas, e incluso pueden transmitirla a otros con su contacto, por lo que se requería un

agua de purificación particular para purificarse de ella.

Por lo cual, hasta allí donde nuestra vista se pierde en el pasado, la religión yahvista se

rebeló con particular intransigencia contra todo género de culto a los muertos, aunque

hemos de decir que no existía la menor duda sobre la supervivencia del difunto, de lo

que nacía un interés elemental por regular las relaciones entre los vivos y los muertos.

A mayores de esta afirmación, el autor dice que sería un grave error no apreciar en su

justo valor la fuerte tentación que derivaba de ese sector y la autodisciplina que necesitó

Israel para renunciar a cualquier relación sagrada con sus muertos. El deseo de Yahveh

de recibir un culto exclusivo se dirigía, con particular intransigencia, contra el culto a

los muertos y todo cuanto tuviera alguna relación con él.

Así pues, la existencia de Israel y su realidad cotidiana transcurría bajo el arco formado

por la polaridad puro-impuro, como entre la vida y la muerte, pues cualquier impureza

era ya en cierto modo una ramificación de la impureza total: la muerte, y así también, la

impureza más leve era mortal, si se renunciaba voluntariamente a eliminarla.

La impureza acosaba sin cesar las personas y las cosas hasta que caían en su poder. Por

otro lado, Israel no abandonó jamás el modo de concebir la salvación como

profundamente enraizada en la materia, sabiendo que existe un estadio final donde la

santidad de Yahveh alcanzará su meta.

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

GONZALO VITORIA BORES 16

TRABAJO DE PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS: LEÓN, 3 DE ABRIL DE 2020. CSET

También podría gustarte

- El Jesús histórico. Otras aproximaciones: Reseña crítica de algunos libros significativos en lengua españolaDe EverandEl Jesús histórico. Otras aproximaciones: Reseña crítica de algunos libros significativos en lengua españolaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)

- Historia de Israel Jaime AlarcónDocumento168 páginasHistoria de Israel Jaime AlarcónJosaphat JarpaAún no hay calificaciones

- La Teor - A Del Caso - Leonardo Moreno H.Documento120 páginasLa Teor - A Del Caso - Leonardo Moreno H.RominaAún no hay calificaciones

- Resumen 1 La Teologia Del HexateucoDocumento7 páginasResumen 1 La Teologia Del HexateucoLuis Fernando Barrios100% (1)

- Antiguo Testamento PDFDocumento72 páginasAntiguo Testamento PDFRodrigo DBAún no hay calificaciones

- Duquoc, Christian - La Teologia de La Historia Frente Al AteismoDocumento12 páginasDuquoc, Christian - La Teologia de La Historia Frente Al AteismoSebastián Castro Fragueiro100% (1)

- Experiencia Espiritual Biblica - atDocumento31 páginasExperiencia Espiritual Biblica - atfradagarod65Aún no hay calificaciones

- 1.2. EL - REINO - DE - DIOS - Y - LA - HISTORIA-bonino PDFDocumento13 páginas1.2. EL - REINO - DE - DIOS - Y - LA - HISTORIA-bonino PDFprof9100% (1)

- Resumen de Israel Ante YahvehDocumento22 páginasResumen de Israel Ante YahvehGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Distintas Tradiciones en El PentateucoDocumento4 páginasDistintas Tradiciones en El PentateucoLas Cruces Uvencio Antonio VelasquezAún no hay calificaciones

- Fenomenología de La Revelación. Teología de La Biblia y HermenéuticaDocumento7 páginasFenomenología de La Revelación. Teología de La Biblia y Hermenéuticamigueonate84_8877070Aún no hay calificaciones

- El PentateucoDocumento8 páginasEl PentateucoErasmo Silva Espinoza CjmAún no hay calificaciones

- Escuelas en El PentateucoDocumento12 páginasEscuelas en El PentateucoAnquito100% (3)

- Taller Supletorio de Teologia at IIDocumento8 páginasTaller Supletorio de Teologia at IIOscar López GómezAún no hay calificaciones

- Armando Levoratti - La Fe de IsraelDocumento12 páginasArmando Levoratti - La Fe de IsraelSilvio MarianiAún no hay calificaciones

- CONTEXTO HISTÓRICO Y CONTENIDO TEOLÓGICO DE La ENCÍCLICA CENTESIMUS ANNUS (CA), DE JUAN PABLO II Por El Académico Excmo Olegario Ga de CardedalDocumento16 páginasCONTEXTO HISTÓRICO Y CONTENIDO TEOLÓGICO DE La ENCÍCLICA CENTESIMUS ANNUS (CA), DE JUAN PABLO II Por El Académico Excmo Olegario Ga de CardedalEnrique Parada CortinaAún no hay calificaciones

- Moral Del Antiguo TestamentoDocumento25 páginasMoral Del Antiguo TestamentoJose Marin Flores100% (1)

- TEOLOGIA at 1 - Horst Dietrich PreussDocumento469 páginasTEOLOGIA at 1 - Horst Dietrich Preussdavid100% (3)

- Resumen - Hacia Una Teologia A.TDocumento24 páginasResumen - Hacia Una Teologia A.Tmiguel antonioAún no hay calificaciones

- DecálogoDocumento6 páginasDecálogoCarla HuchinAún no hay calificaciones

- Historia de La SalvaciónDocumento121 páginasHistoria de La SalvaciónGerardo RosalesAún no hay calificaciones

- Fischella La Situacion de La Revelcaion ActualidadDocumento42 páginasFischella La Situacion de La Revelcaion ActualidadprubenagelAún no hay calificaciones

- Revelación de Dios en El Sinai - Von RadDocumento27 páginasRevelación de Dios en El Sinai - Von RadLuis GarabitoAún no hay calificaciones

- Alarcón - Historia de IsraelDocumento167 páginasAlarcón - Historia de IsraellecuevaspAún no hay calificaciones

- Tesis 18. La Doctrina de La CreaciónDocumento15 páginasTesis 18. La Doctrina de La CreaciónS Liborio VeraguasAún no hay calificaciones

- Teologia Deuteronomista PDFDocumento8 páginasTeologia Deuteronomista PDFJosé RamírezAún no hay calificaciones

- Lectura Introductoria Teologia Del Antiguo Testamento PDFDocumento10 páginasLectura Introductoria Teologia Del Antiguo Testamento PDFministerio la unionAún no hay calificaciones

- Henoteismo HoyDocumento4 páginasHenoteismo HoyDaniel AlmazanAún no hay calificaciones

- El Evangelio de La MemraDocumento3 páginasEl Evangelio de La MemraYonatannGaarciaAún no hay calificaciones

- Rincón González, Alfonso-Origen de La Idea Cristiana de DiosDocumento35 páginasRincón González, Alfonso-Origen de La Idea Cristiana de DiosJorge QuintanaAún no hay calificaciones

- Tomás Dejuán - Examen Complexivo - Sujetos de La TeologíaDocumento9 páginasTomás Dejuán - Examen Complexivo - Sujetos de La TeologíaTomasAún no hay calificaciones

- La Autoridad en El Antiguo TestamentoDocumento30 páginasLa Autoridad en El Antiguo TestamentoRaimer Xool CabAún no hay calificaciones

- Ferrada Teologia e Historia en El Antiguo Testamento PDFDocumento11 páginasFerrada Teologia e Historia en El Antiguo Testamento PDFRaymer Xool SáenzAún no hay calificaciones

- Testigos de Jehova Un Analisis Antolin Diestre Gil ESPDocumento798 páginasTestigos de Jehova Un Analisis Antolin Diestre Gil ESPjose_grullon9480Aún no hay calificaciones

- 5 Libro El LevíticoDocumento5 páginas5 Libro El LevíticoSantiago García FrancoAún no hay calificaciones

- Sintesis EscatologiaDocumento14 páginasSintesis EscatologiaPonchoTarazona100% (3)

- Tema 03 Revelación en Sí MismaDocumento10 páginasTema 03 Revelación en Sí MismaByron CarmonaAún no hay calificaciones

- Acontecimiento y Pensamiento (Olvani)Documento19 páginasAcontecimiento y Pensamiento (Olvani)Olvani Sanchez100% (1)

- EL ESPIRITU EN EL ANTIGUO TEST AMENTO 907 Relato de Judíos Que Pasaron Del Estado de No Salvos Al de SalvosDocumento6 páginasEL ESPIRITU EN EL ANTIGUO TEST AMENTO 907 Relato de Judíos Que Pasaron Del Estado de No Salvos Al de SalvosFelix PereiraAún no hay calificaciones

- 012 Intertestamento Andre PaulDocumento69 páginas012 Intertestamento Andre Paulv2n2bepuf31100% (1)

- Antiguo Testamento 1 El PentateDocumento227 páginasAntiguo Testamento 1 El Pentateexjuventud misionera100% (1)

- Jon Sobrino - Jesucristo Liberador Lectura Histórica-Teológica de Jesús de Nazaret - Capítulo IIDocumento12 páginasJon Sobrino - Jesucristo Liberador Lectura Histórica-Teológica de Jesús de Nazaret - Capítulo IIPedro la Torre100% (1)

- Tema 11 Introducción Al PentateucoDocumento6 páginasTema 11 Introducción Al PentateucoAndres PalaciosAún no hay calificaciones

- Ensayo Final Marlon Perez Liturgia de La Iglesia Nov 2016Documento12 páginasEnsayo Final Marlon Perez Liturgia de La Iglesia Nov 2016Miranda FranciscoAún no hay calificaciones

- Lectura 2. Los Sacramentos Hoy, Significacion y VivenciaDocumento23 páginasLectura 2. Los Sacramentos Hoy, Significacion y VivenciagustavoAún no hay calificaciones

- At IntroducciónDocumento6 páginasAt Introducciónroberto vargasAún no hay calificaciones

- Origen de La Imagen Cristiana de Dios - Alfonso RinconDocumento35 páginasOrigen de La Imagen Cristiana de Dios - Alfonso RinconJairo ForeroAún no hay calificaciones

- TESTIGOS DE JEHOVA - UN ANALISIS. A. DiestreDocumento643 páginasTESTIGOS DE JEHOVA - UN ANALISIS. A. DiestreJonathan Orosco100% (1)

- ZUNIGA VALERIO Hanzel Jose - No Tendras Otros Dioses Fuera de Mi Ex 20 3 Repensando El Origen de La Fe en YHWH-unico Como Acontecimient-LibreDocumento16 páginasZUNIGA VALERIO Hanzel Jose - No Tendras Otros Dioses Fuera de Mi Ex 20 3 Repensando El Origen de La Fe en YHWH-unico Como Acontecimient-LibreNancy SuárezAún no hay calificaciones

- Resumen Exodo y LevitioDocumento6 páginasResumen Exodo y Levitioismar Ardany Ochoa SamayoaAún no hay calificaciones

- Hermenéutica AvanzadaDocumento16 páginasHermenéutica AvanzadaAnton UrbanoAún no hay calificaciones

- Actividad 1 PentateucoDocumento15 páginasActividad 1 PentateucoRubiel agudeloAún no hay calificaciones

- Trabajo Antiguo TestamentoDocumento22 páginasTrabajo Antiguo TestamentoMirley Garcia OrtizAún no hay calificaciones

- Como Leer La Biblia ADJUNTO 4Documento16 páginasComo Leer La Biblia ADJUNTO 4CarlosManchiAún no hay calificaciones

- La Biblia, Palabra de Dios para Nosotros Hoy (RIBLA)Documento8 páginasLa Biblia, Palabra de Dios para Nosotros Hoy (RIBLA)Mariana AlladioAún no hay calificaciones

- Ensayo sobre los orígenes del cristianismo: De la religión política de jesús a la religión doméstica de pabloDe EverandEnsayo sobre los orígenes del cristianismo: De la religión política de jesús a la religión doméstica de pabloAún no hay calificaciones

- Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles: Una introducción histórica, literaria y teológicaDe EverandEvangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles: Una introducción histórica, literaria y teológicaAún no hay calificaciones

- El camino del hombre por la mujer: El matrimonio en el Antiguo TestamentoDe EverandEl camino del hombre por la mujer: El matrimonio en el Antiguo TestamentoAún no hay calificaciones

- Los siete rostros de Jesús: Una historia diferente del origen del cristianismoDe EverandLos siete rostros de Jesús: Una historia diferente del origen del cristianismoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- Parte de Gonzalo - Diseño Del Proceso de Catequesis de AdultosDocumento10 páginasParte de Gonzalo - Diseño Del Proceso de Catequesis de AdultosGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- 18-1-2022 I T.O.Documento1 página18-1-2022 I T.O.Gonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- H Educ Esq. ModernaDocumento16 páginasH Educ Esq. ModernaGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Catequesis de AdultosDocumento55 páginasCatequesis de AdultosGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Historia de La Ere Esq 1Documento1 páginaHistoria de La Ere Esq 1Gonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Preguntas Tema 1Documento4 páginasPreguntas Tema 1Gonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- 15-2-2022 Vi T.O.Documento1 página15-2-2022 Vi T.O.Gonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Resumen de Los Géneros Literarios ProféticosDocumento4 páginasResumen de Los Géneros Literarios ProféticosGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- H de Laeducacdión CompletaDocumento46 páginasH de Laeducacdión CompletaGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Ejercicios Tema 4 - OseasDocumento2 páginasEjercicios Tema 4 - OseasGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- A.T. Libros ProféticosDocumento3 páginasA.T. Libros ProféticosGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Celebración de La Palabra - VigiliaDocumento22 páginasCelebración de La Palabra - VigiliaGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Catequesis para NiñosDocumento14 páginasCatequesis para NiñosGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Hagiografía de Las MártiresDocumento20 páginasHagiografía de Las MártiresGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Catequesis para Jóvenes y AdultosDocumento14 páginasCatequesis para Jóvenes y AdultosGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Carta Pastoral Del ObispoDocumento14 páginasCarta Pastoral Del ObispoGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Trabajo Sobre El Comportamiento Humano ResponsableDocumento10 páginasTrabajo Sobre El Comportamiento Humano ResponsableGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Trabajo Sobre La Veritatis SplendorDocumento8 páginasTrabajo Sobre La Veritatis SplendorGonzalo VitoriaAún no hay calificaciones

- Legislacion Laboral en El Salvador Presentacion1Documento81 páginasLegislacion Laboral en El Salvador Presentacion1Telma HernandezAún no hay calificaciones

- Cap. 5-6 Resumen-Sistema ContableDocumento2 páginasCap. 5-6 Resumen-Sistema ContableElvia BeltreAún no hay calificaciones

- 12 Subconsultas Avanzadas V 3Documento45 páginas12 Subconsultas Avanzadas V 3sistemasuancvAún no hay calificaciones

- Taller No. 1 Combinación CorrespondenciaDocumento3 páginasTaller No. 1 Combinación CorrespondenciaLILIBETH ALEJANDRA NAVA GONZALEZ100% (1)

- Guía Registro Comite Bipartito de Capacitación - Inspección Del TrabajoDocumento8 páginasGuía Registro Comite Bipartito de Capacitación - Inspección Del TrabajoXamoly Morgendorffer TRAún no hay calificaciones

- Ética y Política en LeibnizDocumento10 páginasÉtica y Política en LeibnizubermenschdosAún no hay calificaciones

- Listado Provisional Trabajadores SocialesDocumento7 páginasListado Provisional Trabajadores SocialesTransparencia Local ÚbedaAún no hay calificaciones

- Derecho Civil - Acto Jurídico - 2023-2 SilaboDocumento18 páginasDerecho Civil - Acto Jurídico - 2023-2 Silabo21200227Aún no hay calificaciones

- Proceso de Accion de AmparoDocumento18 páginasProceso de Accion de AmparoSANTOS RICARDO PLASENCIA ALBURQUEQUE0% (1)

- Informe de Lectura SujetosDocumento8 páginasInforme de Lectura SujetosLaura CamilaAún no hay calificaciones

- Control 2 Etica y ProbidadDocumento6 páginasControl 2 Etica y Probidadclaudia figueroaAún no hay calificaciones

- Listado de Las Empresas Con Las Que La Salle Tiene ConvenioDocumento3 páginasListado de Las Empresas Con Las Que La Salle Tiene Conveniovivadorian.77Aún no hay calificaciones

- 2 Trabajo Nias 230,240,250Documento13 páginas2 Trabajo Nias 230,240,250RAQUEL NOEMI MORALES GARCIAAún no hay calificaciones

- Nota Exp. de Adj. Adq. de ValvulasDocumento1 páginaNota Exp. de Adj. Adq. de ValvulasfrankcengelAún no hay calificaciones

- Ajuste de Carrera ProfesionalDocumento2 páginasAjuste de Carrera ProfesionalDanny MoraAún no hay calificaciones

- Constitucion de 1909Documento36 páginasConstitucion de 1909pedroargentinaAún no hay calificaciones

- El Control Aduanero en Los Regimenes Aduaneros Especiales: Realizado PorDocumento13 páginasEl Control Aduanero en Los Regimenes Aduaneros Especiales: Realizado PorJuan GutierrezAún no hay calificaciones

- Contrato de Arrendamiento SercbankDocumento6 páginasContrato de Arrendamiento SercbankGiselhy Melina ManayAún no hay calificaciones

- Partidos Políticos Parte 1Documento30 páginasPartidos Políticos Parte 1Jeferson Magalhães83% (6)

- UNIDAD 1. DerechoDocumento22 páginasUNIDAD 1. DerechoLaura Cruz MendozaAún no hay calificaciones

- Tesis IAS Efectos en Tributacion - Marcelo Quiroz - Parte IDocumento53 páginasTesis IAS Efectos en Tributacion - Marcelo Quiroz - Parte IJose UgarteAún no hay calificaciones

- Parcial - Escenario 4 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL - DERECHO LABORAL COLECTIVO Y TALENTO HUMANO - (GRUPO B01)Documento11 páginasParcial - Escenario 4 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL - DERECHO LABORAL COLECTIVO Y TALENTO HUMANO - (GRUPO B01)Heidy GomezAún no hay calificaciones

- Cómo Hacer El Marco TeóricoDocumento17 páginasCómo Hacer El Marco TeóricoCarlos PerozoAún no hay calificaciones

- Seguridad JurídicaDocumento3 páginasSeguridad JurídicaNicole Sulca GonzalesAún no hay calificaciones

- Sacramento Del MatrimonioDocumento2 páginasSacramento Del MatrimonioGlady Nahiara Cunya HidalgoAún no hay calificaciones

- Personas Penalmente Responsables......Documento16 páginasPersonas Penalmente Responsables......lopezkris984Aún no hay calificaciones

- 7 CD 9 DFD 0 e 5 DeaaDocumento8 páginas7 CD 9 DFD 0 e 5 DeaaFher LabanAún no hay calificaciones

- Saldo A Favor Materia de BeneficioDocumento8 páginasSaldo A Favor Materia de Beneficiodistribuciones geminisAún no hay calificaciones

- Modelo de MinutaDocumento4 páginasModelo de MinutaFabian Alejandro Kato ArandaAún no hay calificaciones