Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Listado de Figuras Liter Arias

Listado de Figuras Liter Arias

Cargado por

Fco DomingoDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Listado de Figuras Liter Arias

Listado de Figuras Liter Arias

Cargado por

Fco DomingoCopyright:

Formatos disponibles

1

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

Listado de figuras literarias

a considerar para la PSU-L

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional

DEMRE

Comité de Lenguaje y Comunicación

Santiago, 2007

Comité de Lenguaje y Comunicación

2

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

Presentación

La modificación más relevante a la anterior Prueba de Aptitud Académica ha

sido la sustitución de la noción de aptitud por la de habilidades cognitivas

referidas a los contenidos mínimos (CMO) del Marco Curricular. Esto es, se

reemplazó el modelo de aptitudes generales de razonamiento por uno de

referencia curricular, en el entendido de que las habilidades siempre están

puestas en funcionamiento con relación a un contenido ( 1).

En el caso particular del subsector de Lengua Castellana y Comunicación

para la Enseñanza Media, los CMO están distribuidos en tres grandes ejes

temáticos que atraviesan los cuatro niveles de la EM: lengua castellana

(LEC), literatura (LIT) y medios masivos de comunicación (MMC). Por ello, es

posible hablar de una doble articulación de los contenidos: primero, a nivel

disciplinario, en el interior de cada uno de los ejes temáticos (LEC, LIT, y

MMC); luego, a nivel de cada año (I, II, III y IV año medio). Esta estructura

supone una visión organizadora y homogénea del currículo de Lengua

Castellana y Comunicación, pues los ejes temáticos se presentan en el

mismo orden a través de cada año; a su vez, los CMO asociados a cada eje

temático, van cambiando – tanto en grado de dificultad, como en

profundización – en forma progresiva a lo largo de los cuatro años de

educación media.

La tabla que aparece en la página siguiente ilustra esta distribución temporal

y disciplinaria de los CMO ( 2):

1

DEMRE. Marco teórico prueba de Lenguaje y Comunicación. Vicerrectoría de Asuntos Académicos,

Universidad de Chile, 2003-2006, documento de trabajo.

2

Caruman, Sergio. La noción de hipertexto y su aplicación didáctica en los Programas de Estudio de Lengua

Castellana y Comunicación para la Enseñanza Media. Tesis para optar al grado de Magíster en Literatura con

mención en Teoría Literaria. Departamento de Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de

Chile, 2006.

Comité de Lenguaje y Comunicación

3

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

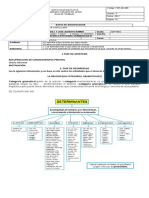

Contenido

Lengua Castellana Literatura Medios de

Nivel comunicación

I Medio Discurso de carácter Elementos básicos Distintas

Formación dialógico; aspectos de la literatura manifestaciones

General socioculturales del mediales de

lenguaje carácter dialógico

II Medio Discurso expositivo Diferentes géneros, Exposición de

Formación épocas (mundos hechos – creación

General literarios) de mundos

III Medio Discurso Literatura clásica Carácter

Formación argumentativo (canon) y su argumentativo:

General capacidad para publicidad,

promover valores propaganda,

formación de

opinión

IV Medio Discurso enunciado Literatura El tema de la

Formación en situación pública contemporánea contemporaneidad y

General de comunicación el tratamiento del

discurso enunciado

en situación pública

Comité de Lenguaje y Comunicación

4

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

A su vez, la actual prueba se organiza en secciones, esto es, grupos de tipos

de preguntas, cada una de las cuales posee una ficha de referencia curricular

que permite rastrear en detalle qué se está evaluando (CMO – Marco

Curricular), cómo se refleja en el tratamiento didáctico dicho CMO (contenido

– Programa de Estudio), cómo se está midiendo el CMO (habilidades

cognitivas), cuál de los enfoques didácticos del currículo predomina

(conceptual, procedimental, valórico / actitudinal), el grado de dificultad

estimada de la pregunta (fácil , mediana, difícil), etc. La tabla siguiente

muestra esta estructura:

Comité de Lenguaje y Comunicación

5

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

Descripción general estructura de la prueba de Lenguaje

Competencias Habilidades cognitivas Sección de la PSU Focalización Contenidos

en la PSU-L

Conocer

Extraer Sección 1:

Comprender – analizar

información Conocimientos y

explícita de Identificar habilidades

los textos. básicas de Los tres núcleos

Lenguaje y temáticos

Intratextual:

Comunicación. provenientes del

Caracterizar géneros discursivos

Marco Curricular

Sección 3: (superestructura),

para Lengua

Comprensión de tema

Castellana y

lectura. (macroestructura),

Comunicación:

estructura

Analizar – sintetizar Sección 2: Plan organizativa de los

de redacción textos, motivo, 1. Lengua

narrador, emisor, castellana;

Sección 2: hablante lírico,

Analizar e Analizar – interpretar Conectores. acotador,

interpretar Sección 3: personajes, figuras 2. Literatura;

información Vocabulario del discurso, etc.

explícita e contextual.

implícita de y,

los textos. Inferir localmente

Sintetizar localmente 3. Medios

masivos de

comunicación.

Sintetizar globalmente

Sección 3:

Interpretar Comprensión de Extratextual: contexto

lectura. de producción,

Inferir globalmente contexto de

Evaluar recepción, historia

información Transformar literaria, géneros

explícita e históricos, noción de

implícita de Evaluar enciclopedia, etc.

los textos.

Ahora bien, en la conjunción de la estructura curricular y de la organización

de la prueba se originan los ítemes que compondrán el instrumento,

Comité de Lenguaje y Comunicación

6

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

manteniendo siempre el equilibrio entre la visibilización de los CMO y los

fines de selección del test.

En este contexto, una de las consultas más recurrentes de los usuarios del

sistema guarda relación con los CMO de literatura, en particular las figuras

literarias. Tal como ya indicáramos, cada ítem se respalda con una ficha que

lo relaciona con las variables a considerar; así, las preguntas sobre las

figuras literarias se construyen a partir de los siguientes CMO:

I Medio:

121 Lectura de un mínimo de seis obras literarias de diferentes géneros, épocas y

culturas, cuyos temas se relacionen con experiencias, preocupaciones e intereses

de los alumnos y alumnas, dando oportunidad para el reconocimiento de los

componentes constitutivos básicos y distintivos de las obras literarias en cuanto

creaciones de lenguaje, a partir de las diferencias observables entre los modos

de manifestarse los temas en la literatura y los otros modos de comunicación y

expresión.

III Medio:

323 Observación de las imágenes de mundo y elementos constitutivos básicos de las

obras, dando la oportunidad para el reconocimiento y análisis de elementos en

los que se sustentan la representación de la realidad e imágenes de mundo que

las obras entregan, y la comparación entre las distintas obras leídas para

observar las recurrencias y variantes con que se manifiestan esos elementos en

obras pertenecientes a distintas épocas.

Esto no significa que las figuras no sean tratadas en los otros dos niveles (II

y IV medio), sino tan sólo que en el currículum aparecen en forma explícita

referidos en estos CMO. Ahora bien, esta referencia es complementada por

los contenidos de los Programas de Estudio, pues incluyen la situación

didáctica en que son tratados estos CMO:

Comité de Lenguaje y Comunicación

7

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

I Medio:

1201 Práctica de la lectura literaria concebida como diálogo entre lector y texto:

Identificación de los elementos literarios relevantes para la interpretación del

sentido de las obras (mundo literario, características del hablante y sus

relaciones con el lector, concepciones y valores que sustentan la visión del

mundo, imágenes, metáforas).

III Medio:

3209 Géneros, formas métricas, estróficas, recursos de estilo y lenguaje, figuras

retóricas utilizadas preferentemente para la expresión del tema del amor en las

distintas obras, permanencia y variación de esas formas y recursos en obras de

diferentes épocas.

Así, la totalidad de los ítemes construidos sobre las figuras literarias

(también denominadas figuras del discurso, o simplemente figuras retóricas),

son referidos a alguno de estos contenidos. En el caso específico de las

figuras asociadas al tratamiento del tema del amor, los contenidos

pertenecen a III medio; si se trata de otros temas, los contenidos son de I

Medio. No hay que olvidar – por cierto – que el instrumento está calibrado

para ser aplicado al término de la Enseñanza Media, como vector de

selección para la universidad, por lo que la referencia a I ó III medio no

implica que el grado de dificultad de la pregunta sea necesariamente simple,

sino tan sólo que su referencia curricular se encuentra asociada a este nivel.

Por otra parte, los resultados estadísticos de las aplicaciones ya efectuadas

en pruebas definitivas desde el año 2003 a la fecha, indican que los ítemes

de estos contenidos literarios se agrupan en el rango de dificultad medio a

alto (entre el 30 al 50% de respuestas correctas).

Comité de Lenguaje y Comunicación

8

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

Si a ello agregamos la tabla de habilidades cognitivas ( 3), cuyas trece

variables determinan el cómo se está preguntando por las figuras,

llegaremos a la conclusión de que se producen tantos cruces como

combinaciones sean posibles de lograr. La tabla de figuras que se adjunta

considera 15 casos – los más básicos y elementales para la decodificación,

comprensión, interpretación y evaluación de los textos – que arrojan un total

de 195 combinaciones posibles (la multiplicación de las 13 habilidades

cognitivas por las 15 figuras literarias). Como además existen dos tipos de

contenidos susceptibles de ser evaluados por este procedimiento (I Medio,

CMO 121; III Medio, CMO 323), hay 390 modos posibles de indagar por las

figuras del discurso.

En efecto, para la medición de habilidades generales de lenguaje y

comunicación (Sección I de la prueba), y en particular, en la comprensión de

lectura (Sección III de la prueba), sólo se consideran las figuras más básicas

y elementales del lenguaje. La lista de figuras que se incluye a continuación

considera tres fuentes teóricas para sus definiciones, cada una de las cuales

ha sido incorporada siguiendo la misma nomenclatura, mediante las letras

A), B) y C).

Así, a la letra A) le corresponde la definición aportada por el Diccionario de

términos literarios, de Demetrio Estébanez, focalizado en la especialización

del discurso literario.

A la definición identificada con la letra B) le corresponde la información

recogida del Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria de

Ángelo Marchese y Joaquín Forradellas, cuyo foco de atención se encuentra

en el límite de las disciplinas convocadas por su título; sucintamente,

retórica, lingüística y literatura.

3

Conocer, comprender-analizar, identificar, caracterizar, analizar-sintetizar, analizar-interpretar, inferir localmente,

sintetizar localmente, sintetizar globalmente, interpretar, inferir globalmente, transformar, evaluar.

Comité de Lenguaje y Comunicación

9

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

A la definición rotulada con la letra C) le corresponde la perspectiva teórica

del Diccionario de Lingüística, de Jean Dubois et al., en atención a su

delimitación al campo de la lingüística, disciplina que contribuye al estudio de

las figuras desde su exploración científica y exhaustiva sobre lenguaje.

Cada definición – además – va acompañada de ejemplos, de modo tal que

sea posible ilustrar su descripción teórica con su ocurrencia discursiva

directa.

De este modo, esperamos contribuir al esclarecimiento de estas inquietudes

en la comunidad educativa nacional, pues sólo en la medida en que se

constituyan como prácticas pedagógicas sistemáticas, incidirán en la

adecuada resolución de los problemas planteados por la comprensión de

lectura, no sólo pensada con fines de selección, sino como competencia

lingüística promovida por el actual currículo de Lengua Castellana y

Comunicación.

Comité de Lenguaje y Comunicación

10

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

1. Aliteración

A) “Figura retórica consistente en la reiteración de sonidos idénticos o semejantes a lo largo

de uno o varios versos o frases. Con este recurso, intencionalmente buscado (si fuera un

hecho casual sería un defecto de estilo), se pretende suscitar determinadas sensaciones en

el lector y potenciar los valores expresivos del texto. Los poetas del Renacimiento y del

Barroco utilizaban dicho recurso, dando a la repetición de ciertos fonemas un valor de

imitación de determinados sonidos o de refuerzo de las sensaciones que pretendían

provocar. (...) No hay acuerdo entre los críticos sobre el valor y la función que desempeña

la aliteración en el lenguaje poético (...). Para los partidarios de la Estilística, comporta un

valor significante autónomo que potencia la semántica del texto, mientras que para los

formalistas y semiotistas la función de dicha figura sería la de resaltar la presencia de

determinadas palabras en el texto, o, a lo sumo, <<establecer nexos complementarios

entre las palabras, introduciendo en la organización semántica del texto composiciones

menos claramente expresadas o generalmente ausentes en la lengua natural>> (Lotman,

1978). (...) Frente a estas oposiciones, parece razonable la opinión de quienes, aceptando

que no se puede atribuir a las figuras fónicas capacidad de producción de sentido (ya que

son las palabras las portadoras, fundamentalmente, del significado), creen que éste puede

corroborarse y <<propagarse, en virtud de asociaciones lingüísticas o sinestésicas en que

coinciden los hablantes de grupos culturalmente homogéneos, a determinadas

combinaciones fónicas, de suyo insignificantes, las cuales suman tal significado a la del

componente léxico, de igual modo que una pantalla puede devolver concentrada la luz de

la lámpara que la aloja>> (Lázaro Carreter, 1990) (...) La aliteración, pues, no funda el

sentido de un texto, pero sí puede, en ocasiones, potenciar y resaltar dicho sentido cuando

el poeta se sirve, perceptiblemente, de ciertas reiteraciones o combinaciones de fonemas

para sugerir la correspondencia entre estos sonidos y el significado del texto. En estos

casos se acerca a la onomatopeya”. (Estébanez, 1996:26-27).

B) “Es una figura retórica de tipo morfológico que consiste en la reiteración de sonidos

semejantes – con frecuencia consonánticos, alguna vez silábicos – al comienzo de dos o

más palabras o en el interior de ellas. La aliteración constituye uno de los artificios más

importantes para la construcción de versos en las lenguas de tipo germánico. (...) El

efecto de paralelismo fónico que se deriva de la aliteración puede tener efectos sobre el

significado, bien por reproducción alusiva de un sonido (...), bien por subrayar la

relaciones entre las palabras. No es infrecuente el uso de diversas aliteraciones que se

entrecruzan o se oponen para lograr efectos de musicalidad (...)”. (Marchese y

Forradellas, 1989:21).

C) “(...) es la repetición de un sonido o grupo de sonidos al comienzo de varias sílabas o

varias palabras de un mismo enunciado. La aliteración se utiliza como procedimiento

Comité de Lenguaje y Comunicación

11

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

estilístico en la prosa poética o en poesía; permite a veces, en algunas poesías antiguas,

reconstruir una pronunciación que había desaparecido cuando se transcribió el texto y

que, por tanto, no se había podido registrar”. (Dubois, 1998:34).

Ejemplos:

“En el silencio sólo se escuchaba

un susurro de abejas que sonaba”

(Garcilaso)

“En mi duermevela matinal me malhumora

Una endiablada chillería de chiquillos”

(Juan Ramón Jiménez)

“Susurran, cuchichean, murmuran;

ya se oyen los claros clarines”

(Rubén Darío)

Comité de Lenguaje y Comunicación

12

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

2. Anáfora

A) “Término griego (ana – phora: repetición) con el que se denomina una figura retórica

consistente en la reiteración de una o más palabras al comienzo de una frase o verso, o al

inicio de varias frases o versos integrantes de un período o de una estrofa o poema. La

anáfora es una forma de recurrencia, peculiar del lenguaje poético, que contribuye a

resaltar, en el conjunto del texto, el valor expresivo y evocador de la palabra o palabras

reiteradas. Esta figura es un recurso frecuentemente utilizado en las cantinelas, en los

estribillos infantiles, en las invocaciones y súplicas. También se considera anáfora la

repetición, por medio de un pronombre, de un elemento expresado anteriormente”.

(Estébanez, 1996:35).

B) “Es una figura que consiste en la repetición de una o más palabras al principio de versos

o enunciados sucesivos, subrayando enfáticamente el elemento iterado. (...) En la

lingüística textual es un procedimiento sintáctico, emparentado con la deixis que consiste

en repetir, por ejemplo, mediante un pronombre, un elemento expresado anteriormente;

así pues, la anáfora es uno de los medios que sirven para dar coherencia sintáctica al

discurso. En la frase: Vi a Julio y lo llamé para decirle que acudiese a la fiesta, los

elementos lo y le son anafóricos, en cuanto que se remiten hacia atrás para representar al

antecedente Julio”. (Marchese y Forradellas, 1989:25).

C) “(...) es la repetición de una palabra (o de un grupo de palabras) al comienzo de

enunciados sucesivos, con la finalidad de destacar el término así repetido. (...) En

gramática, la anáfora es un proceso sintáctico que consiste en que un segmento, en

general un pronombre, recoja a otro segmento del enunciado, por ejemplo un sintagma

nominal anterior”. (Dubois, 1998:39).

Ejemplos:

“Helo, helo por do viene

el infante vengador”

(Romancero)

“Ha debido pasar mucho tiempo

Ha debido pasar el tiempo lento, lento, minutos, siglos eras

Ha debido pasar toda la pena del mundo, como un tiempo lentísimo”.

(Dámaso Alonso)

Comité de Lenguaje y Comunicación

13

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

“Mi brazo que con respeto toda España admira

Mi brazo que tantas veces ha salvado a este imperio”

(Corneille, El Cid)

Comité de Lenguaje y Comunicación

14

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

3. Antítesis

A) “Es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta, que adquieren

así mayor expresividad y viveza. Este contraste ocurre, a veces, oponiendo dos palabras

antónimas o frases enteras. A diferencia del oxímoron y de la paradoja, la oposición

semántica no llega aquí a la contradicción. Por este enfrentamiento, una estrofa o todo un

poema, puede quedar como escindido en dos campos opuestos, cuya tensión produce un

ritmo poético singular y una claridad y belleza inesperadas (...)”. (Estébanez,

1996:44).

B) “Figura de carácter lógico que consiste en la contraposición de dos palabras o frases de

sentido opuesto (procedimiento de antonimia: blanco / negro, caliente / frío, bueno /

malo). La contraposición puede surgir por medio de formas negativas (...) Pero caben

también otras fórmulas que hagan oponer en el lector términos que semánticamente no lo

están en la lengua (“A batallas de amor, campos de pluma”) (...)”. (Marchese y

Forradellas, 1989:29-30).

C) “(...) es un modo de expresión que consiste en oponer en el mismo enunciado dos

palabras, o grupos de palabras, de sentido opuesto”. (Dubois, 1998:48).

Ejemplos:

“Conozco lo mejor, pero lo apruebo”

“Que muero porque no muero...”

“Beber veneno por licor suave...”

(Lope de Vega)

“y subido a la cumbre, quiere bajar”

(Corneille, Cinna)

Comité de Lenguaje y Comunicación

15

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

4. Comparación

A) “Figura retórica que consiste en relacionar dos términos entre sí por la semejanza o

analogía que presentan las realidades designadas por ellos. Esa relación se establece,

generalmente, por medio de partículas o nexos comparativos: como, así, tal, igual que, tan,

semejante a, lo mismo que... En toda comparación hay siempre dos términos: uno alude a

la realidad de la que se está hablando, y el otro (denominado imagen) designa aquello con

lo que se la compara. (...) La comparación es un recurso expresivo frecuente en el uso

ordinario de la lengua, y lo es mucho más en el lenguaje literario, ya que está presente en

el símil, la metáfora, la alegoría, etc. Tradicionalmente se ha venido considerando la

metáfora como una comparación de la que se ha suprimido el término A, o mejor: la

metáfora habría identificado o fundido ambos términos en uno. Con sólo suprimir el

primer término, aquélla se convertiría en metáfora. Esto ocurre ya en el lenguaje coloquial:

la comparación ser listo como un zorro, se reduciría a la metáfora ser un zorro. (...) La

comparación es, por otra parte, un procedimiento expresivo fundamental en el lenguaje

poético de cualquier literatura, época o género. Su presencia es especialmente notoria en

las diversas formas de descripción, de espacios, ambientes, personajes, sentimientos.

Finalmente, las relaciones de semejanza o analogía establecidas en la comparación son

más claramente perceptibles en la literatura clásica, y, en general, en los movimientos o

escuelas anteriores a las Vanguardias del siglo XX. En la poesía contemporánea dichas

relaciones aparecen menos nítidas y, en muchos casos, se limitan a una fugaz tangencia en

algún punto de contacto”. (Estébanez, 1996:195).

B) “(...) también llamada símil, es una figura retórica que establece una relación entre dos

términos en virtud de una analogía entre ellos. Se marca bien por la presencia de una

correlación gramatical comparativa (como ... así), bien por la unión entre los dos miembros

por un morfema que la establezca (como, más que, parece... etc.)”. (Marchese y

Forradellas, 1989:66-67).

C) “La Retórica distingue la comparación de la metáfora mediante un rasgo formal: la

comparación, o equiparación de dos sentidos, siempre está introducida por como o un

sinónimo: de la misma manera que, etc; además, el término que se compara y aquel al

que se compara están igualmente presentes: así en Un hombre redondo como un tonel. En

la metáfora, la falta de unidades introductorias de la comparación conlleva la sustitución

del término original por el término al que se le compara (...)”. (Dubois, 1998:116).

Ejemplos:

“Como perro olvidado que no tiene

Huella ni olfato y yerra

Por los caminos, sin camino, como

El niño que en la noche de una fiesta

Se pierde entre el gentío”

Comité de Lenguaje y Comunicación

16

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

(Antonio Machado)

Término A (real) Término B (imagen)

“La juventud es como la primavera de la vida...”

“Corren los días, como agua de río”

“Y yo siempre dura como un alcornoque”

Comité de Lenguaje y Comunicación

17

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

5. Epíteto

A) “Término de origen griego (epitheton: sobrepuesto, añadido) con el que se designa el

adjetivo explicativo que expresa una cualidad del sustantivo. <<Es epíteto todo adjetivo

morfológicamente tal que acompaña inmediata o mediatamente a un sustantivo sin

intermedio de cópula, para expresar una cualidad propia o accidental del mismo sin

necesidad lógica de expresarla>> (Soberano, 1970). Un rasgo esencial del epíteto es

precisamente el no ser necesario para el conocimiento del objeto al que califica. Sin

embargo, la manera de utilizarlo indica la capacidad de observación y expresión del

hablante, su visión imaginativa y afectiva de la realidad, y ciertas peculiaridades de su

personalidad. Cuando el escritor emplea un tipo de adjetivación al describir un objeto, es

para destacar ciertos aspectos o cualidades del mismo, que en un determinado contexto, le

resultan de mayor interés por sus connotaciones expresivas o estéticas (...). En el uso de la

adjetivación y, en concreto, del epíteto (recurso ornamental), es donde se descubre uno de

los rasgos más característicos del estilo del escritor. De la originalidad en la elección del

adjetivo, y de la posición que se le asigne (aunque generalmente va antepuesto, puede

también ir pospuesto, en función del dinamismo expresivo y del ritmo melódico de la

frase) dependen la calidad plástica de las descripciones y la musicalidad interna del texto

(...)”. (Estébanez, 1996:347-348).

B) “La retórica clásica emplea este término para designar a un tipo especial de calificativo

que destaca una cualidad contenida implícitamente en el sustantivo. Este adjetivo se

utilizaba, sobre todo, para contribuir al ornatos estilístico del enunciado. El epíteto, en

español, suele preceder al nombre; esto hace que la posición del adjetivo sea

estilísticamente muy significativa en nuestra lengua: un adjetivo antepuesto será entendido

por el oyente como si fuera, semánticamente, epíteto (...), y a la inversa, un epíteto

semántico pospuesto se analizará como adjetivo necesario (...)”. (Marchese y

Forradellas, 1989:136).

C) “En la terminología tradicional de la gramática castellana, epíteto designa al adjetivo que se

añade al sustantivo para designar o subrayar una cualidad inherente a éste – de ahí su

frecuente empleo en la lengua literaria – sin modificar su comprensión o extensión: la

blanca nieve, etc. Se opone al adjetivo especificativo que delimita, al añadirle una

característica peculiar, a un grupo dentro de los seres designados por el sustantivo (...)”.

(Dubois, 1998:229).

Ejemplos:

“Calvas sierras”

“Ariscos pedregales”

“Oscuros encinares”

Comité de Lenguaje y Comunicación

18

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

(Antonio Machado)

“Allí hay barrancos hondos

de pinos verdes donde el viento canta”

(Antonio Machado)

Comité de Lenguaje y Comunicación

19

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

6. Hipérbaton

A) “Es un procedimiento expresivo que afecta al nivel sintáctico, alterando el orden de las

palabras (ruptura de sintagmas (...) tanto en prosa, como, sobre todo, en verso) Con el

hipérbaton se cambia también el orden lógico en la comunicación de las ideas”.

(Estébanez, 1996:507).

B) “Figura sintáctica que consiste en la inversión de algunos elementos respecto al orden que

normalmente presentan en la frase (...). Generalizando, el hipérbaton consiste en separar

los elementos que constituyen un sintagma, intercalando otros que determinan una

estructura irregular de la frase (irregular, bien entendido, con relación a un orden que se

considera usual)”. (Marchese y Forradellas, 1989:198).

C) “El hipérbaton es una figura de retórica que consiste en invertir el orden habitual de las

palabras”. (Dubois, 1998:330).

Ejemplos:

“Del salón en el ángulo oscuro”

(Bécquer)

“El dulce lamentar de dos pastores,

Salicio juntamente y Nemoroso,

he de cantar, sus quejas imitando;

cuyas ovejas al cantar sabroso

estaban muy atentas, los amores,

de pacer olvidadas escuchando...”

(Garcilaso de la Vega)

“A la moderna volviéndome rueda”.

(Juan de Mena)

Comité de Lenguaje y Comunicación

20

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

7. Hipérbole

A) “Figura retórica consistente en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad,

amplificándola o disminuyéndola. La hipérbole se concreta en el en el uso de términos

enfáticos y expresiones exageradas. Este procedimiento es utilizado con frecuencia en el

lenguaje coloquial y en la propaganda. En esta última se produce una comunicación

encomiástica desmesurada con el fin de provocar la adhesión a su mensaje, en el que todo

se revela como excepcional, extraordinario, colosal, fantástico, etc.”. (Estébanez,

1996:507).

B) “Figura lógica que consiste en emplear palabras exageradas para expresar una idea que

está más allá de los límites de la verosimilitud. Es bastante corriente en el habla cotidiana

(...). La exageración puede ser por exceso (...) o por defecto (...). En general, se puede

decir que la hipérbole tiene un significado enfático, y de aquí el uso – y aun abuso – que de

ella se hizo en el Barroco. (...) Frecuentemente la hipérbole adquiere un sentido cómico,

que patentiza la desproporción entre las palabras y la realidad (...) o la distanciación

irónica con que el autor describe algunos hechos (...)”. (Marchese y Forradellas,

1989:198).

C) “La hipérbole es una figura de retórica que consiste en poner de relieve una idea,

mediante el empleo de una expresión que sobrepasa la realidad; ejemplo, un gigante por

un hombre alto, un pigmeo por un hombre bajo”. (Dubois, 1998:330).

Ejemplos:

“La arena se tornó sangriento lago,

la llanura con muertos, aspereza”.

(Herrera)

“Yo soy, villanos,

el asombro del orbe,

que come vidas y amenazas sorbe”

(Lope de Vega)

Comité de Lenguaje y Comunicación

21

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

8. Ironía

A) “Es un procedimiento ingenioso por el que se afirma o se sugiere lo contrario de lo que se

dice con las palabras, de forma que puede quedar claro el verdadero sentido de lo que

pensamos o sentimos. (...) El receptor del mensaje irónico se ha de atener, pues, al

contexto y a las claves en que se transmite dicho mensaje para poder discernir

adecuadamente su sentido”. (Estébanez, 1996:574).

B) “(...) consiste en decir algo de tal manera que se entienda o se continúe de forma distinta a

la que las palabras primeras parecen indicar: el lector, por tanto, debe efectuar una

manipulación semántica que le permita descifrar correctamente el mensaje, ayudado bien

por el contexto, bien por una peculiar entonación del discurso. (...) La ironía presupone

siempre en el destinatario la capacidad de comprender la desviación entre el nivel

superficial y el nivel profundo de un enunciado. Particularmente importante es el uso de la

ironía en el relato, cuando la superioridad del conocimiento del autor y del lector con

relación a los personajes y a los acontecimientos en los que se ven mezclados permite

disfrutar los subrayados irónicos escondidos entre los pliegues del discurso, los dobles

sentidos, los equívocos o malentendidos. Una obra maestra de narración irónica es la carta

del tío de Pablos a su sobrino, contándole como ha ahorcado a su padre: el lector conoce

perfectamente la condición de los personajes – verdugo, ladrón, bruja – que se articulan en

el texto, así como el concepto de honra defendido y expresado por el autor de la epístola”.

(Marchese y Forradellas, 1989:221) ( 4).

4

Por tratarse de un procedimiento de índole textual, esto es, que requiere de la mantención de la coherencia global

del texto, no hemos transcrito un ejemplo, ya que requeriría un segmento lo suficientemente extenso para poder

determinar su presencia. A diferencia de las demás figuras que aparecen en este documento, la ironía apunta más a

un recurso “distribuido” por la superficie textual y a sus relaciones con el contexto en el que el texto se inserta (lo

cual es el único modo posible de configurar su sentido; de lo contrario no será decodificada ni interpretada como

ironía, sino como una alocución directa). Las demás figuras, en cambio, pueden ser rastreadas y localizadas a nivel

de un segmento (frase, oración, verso, estrofa, párrafo, etc.).

Comité de Lenguaje y Comunicación

22

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

9. Metáfora

A) “Es un procedimiento lingüístico y literario consistente en designar una realidad con el

nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza. (...) Desde la retórica

grecolatina (...) se viene considerando la metáfora como una comparación implícita,

fundada sobre el principio de la analogía entre dos realidades, diferentes en algunos

aspectos y semejantes en otros. En toda comparación hay un término real, que sirve de

punto de partida, y un término evocado al que se designa generalmente como imagen. Así,

en las siguientes comparaciones, “el agua es como un cristal”, “la boca es como una fresa”,

“los pájaros son como cítaras de pluma”, el término real sería “agua”, “boca” y “pájaros”, y

la imagen: cristal, fresa y cítaras de pluma. Según la retórica tradicional, todas estas

comparaciones se convertirían en metáforas con sólo suprimir el nexo comparativo

(“como”) y asociar dicho término real al de la imagen correspondiente. De hecho, todos

estos términos e imágenes han sido utilizados como metáforas por algunos poetas

(“Corrientes aguas, puras cristalinas” – Garcilaso de la Vega; “Sus suspiros se escapan de

su boca de fresa” – Rubén Darío; “Cítaras de pluma” – Góngora). El fundamento de esas

metáforas radicaría, pues, en la semejanza o analogía entre la realidad significada por el

término real y la de la imagen evocada, es decir, entre el agua y el cristal (la transparencia),

la boca y la fresa (cromatismo rojo), las cítaras y los pájaros (el sonido musical). Partiendo

de esta similitud, la retórica contemporánea, a la hora de explicar los mecanismos

lingüísticos que están en la base de la construcción metafórica, centra su interés, más que

en el aspecto comparativo, en el hecho previo de la semejanza, en virtud de la cual se

hablaría de una comparación implícita en la retórica tradicional. En este sentido, los

estudios de Jakobson sobre la afasia en el lenguaje infantil han puesto de relieve que no es

en sus orígenes un tropo literario, sino un fenómeno estrictamente lingüístico que afecta la

vía de conocimiento y designación de las cosas por relaciones de semejanza. Según esto, la

metáfora consistiría, no en un proceso de comparación, sino de transposición, traslación o

desplazamiento de significado de un término a otro por la semejanza existente entre la

realidad designada por ambos términos (...) En el lenguaje coloquial es frecuente el uso de

este tipo de metáforas: “es un lince”, “una ardilla”, “un zorro”, “un basilisco”. Desde el

punto de vista del léxico, existe una serie de metáforas utilizadas en el lenguaje ordinario

que presentan una forma cristalizada: bocamanga, brazo de mar, valle de lágrimas, fondo

de la cuestión, pata de gallo. A este tipo de expresiones se las denomina metáforas

lexicalizadas. (...) Finalmente, en el plano psicológico, la metáfora ha sido objeto de

estudio por parte del iniciador del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien ha creído encontrar

en el procedimiento traslaticio de significado, propio de este tropo literario, un modelo para

analizar el mecanismo de los sueños. Según Freud, en los sueños, como en la metáfora, se

producen fenómenos de transposición, sustitución y condensación de significados: el

término oculto sugiere una presencia latente de sentido que es preciso interpretar. En la

misma línea, Lacan analiza el fenómeno de la condensación de los sueños como una

metáfora en la que se comunica por parte del sujeto un sentido rechazado por el deseo”.

(Estébanez, 1996:661-664).

Comité de Lenguaje y Comunicación

23

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

B) “(...) ha sido considerada como una comparación abreviada. Por ejemplo, Aquiles es un

león se deriva de Aquiles combate como un león; Tizio es un zorro es la condensación de

Tizio es astuto como un zorro. La metáfora designa un objeto mediante otro que tiene con

el primero una relación de semejanza. Cuando decimos cabellos de oro queremos expresar

cabellos rubios como el oro. Los estudios modernos de retórica han abandonado la

definición de la metáfora como comparación abreviada y se han propuesto incidir en la

génesis lingüística de la traslación. (...) En cabellos de oro la metáfora de oro no indica,

como es obvio, un referente, sino un significado traslaticio, es decir, distinto del literal. (...)

En la metáfora, el mecanismo de desplazamiento semántico puede producirse a través de un

término intermedio que tiene propiedades inherentes que son comunes a los dos términos

que hacen de punto de partida y punto de llegada de la metáfora (X e Y). Por ejemplo, la

metáfora la boca de la cueva reposa sobre la traslación entrada Æ boca (respectivamente,

X e Y) que se hace posible por el término intermedio abertura, ingreso, que es común tanto

al llamado vehículo de la metáfora (X), como al tenor (Y). Esquematizando:

X P Y

entrada abertura boca

Aristóteles (...) dice que entre la vejez y la vida existe la misma relación que entre la tarde y

el día: “el poeta dirá pues, de la tarde, como hace Empédocles, que es la vejez del día, de la

vejez que es la tarde de la vida o el crepúsculo de la vida”. (...) Aquí bajo la opción

paradigmática vejez – tarde subyace una relación analógica estructurable en un esquema

que explica el “mecanismo sublingüístico” (Henry) que actúa a nivel profundo:

vejez tarde

------ = ------

vida día

De los enunciados

1. la vejez es el fin de la vida

2. la tarde es el fin del día

deriva la analogía desarrollada

3. la vejez es el fin de la vida como la tarde es el fin del día

y la metáfora

Comité de Lenguaje y Comunicación

24

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

4. la vejez es la tarde de la vida.

La equiparación vida – día comporta la equiparación vejez – tarde y la posibilidad de la

transferencia semántica por la eliminación del término común a los dos enunciados

profundos.

<<En la metáfora – sostiene Henry – el intelecto solapa los campos semánticos de dos

términos que pertenecen a campos asociativos distintos (e incluso, en muchas ocasiones,

bastante alejados el uno del otro), finge ignorar que hay un solo rasgo común (rara vez hay

más), y efectúa la sustitución de los términos>>. (...) Así en cabellos de oro tenemos dos

campos sémicos – los relativos a cabello y a oro – con rasgos, componentes o semas

bastante distintos, excepto uno – el color –, que puede permitir el desplazamiento

semántico:

oro: color “amarillo” (y no “blanco”)

cabellos: color “rubio” (y no “negro”, “castaño”, etc.).

El rasgo común amarillo-rubio permite la formación de la metáfora:

cabellos amarillo oro

rubio

La metáfora puede estar expresada en varias formas gramaticales (fundamentalmente, en

nombres, verbos, adjetivos) (...) La metáfora es, en sustancia, un caso de anomalía

semántica que, según la gramática generativa, procede de la violación de determinadas

reglas de selección que organizan la combinación de lexemas”. (Marchese y

Forradellas, 1989:256-260).

C) “En gramática tradicional, la metáfora consiste en el empleo de una palabra concreta para

expresar una noción abstracta, sin elemento que introduzca formalmente una comparación;

por extensión, la metáfora es todo empleo de un término en sustitución de otro con el que se

asimila tras la supresión de las palabras que introducen la comparación (como, por

ejemplo): en un principio arde de amor contenía una metáfora del primer tipo, y esta mujer

es una perla una del segundo”. (Dubois, 1998:422).

Comité de Lenguaje y Comunicación

25

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

10. Onomatopeya

A) “Término de origen griego (onomato-poiia: formación del nombre) con el que se alude a un

fenómeno lingüístico y figura retórica que consisten en el hecho de que los componentes

fónicos de una palabra imitan, sugieren o reproducen acústicamente la realidad significada

por ella. A través de este procedimiento han surgido diversos vocablos que presentan una

evidente configuración onomatopéyica: clueca, zumbido, susurro, murmullo, tantán, tictac,

zigzag, etc. La onomatopeya forma parte de un tipo de recursos expresivos (aliteraciones,

recurrencias fónicas, armonía imitativa) con que los poetas dan vida a unas virtualidades de

comunicación basadas en el juego de sonidos miméticos y sugerentes, que potencian la

capacidad comunicativa de un texto o se convierten en mensajes autónomos carentes de

contenido conceptual. (...)”. (Estébanez, 1996:780).

B) “(...) signo creado para imitar un ruido o un sonido natural: tictac reproduce el reloj, tilín-

tilán la campana, quiquiriquí el gallo. Dubois diferencia entre imitación no lingüística (por

ejemplo, la reproducción de la voz de un animal hecha por un imitador, de la onomatopeya,

que es un conjunto de fonemas que forman parte de un sistema fonológico determinado y

que ocasionalmente se pueden transcribir en grafemas). La onomatopeya puede llegar a ser

un elemento funcional del enunciado (...)”. (Marchese y Forradellas, 1989:302).

C) “Se llama onomatopeya a una unidad léxica creada por imitación de un ruido natural: el tic-

tac, que intenta reproducir el sonido del despertador o el quiquiriquí, que imita el canto del

gallo, son onomatopeyas. Se distingue la imitación no lingüística (reproducción, a veces

perfecta, por un imitador, del canto del gallo) y la onomatopeya. Esta se integra en el

sistema fonológico de la lengua considerada: todos los fonemas del quiquiriquí, tictac,

guau-guau, etc., son españoles, aunque su combinación difiere un poco de las

combinaciones más frecuentes de la lengua. Además, la onomatopeya constituye una

unidad lingüística susceptible de funcionar en la lengua y dotada de un sistema de

distribución y de marcas: podremos decir quiquiriquíes, un guau-guau agresivo, etc.

Eventualmente, puede ser posible crear derivados a partir de ellas: un neologismo

quiquiriquear podrá recibir cómodamente una interpretación semántica (...)”. (Dubois,

1998:454).

Ejemplos:

“En la tristeza del hogar golpea

El tictac del reloj. Todos callamos”

(Antonio Machado)

“¡Tan!, ¡tan! ¡tan! Canta el martillo.

El garrote alzando está”.

(Ramón del valle Inclán)

Comité de Lenguaje y Comunicación

26

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

11. Perífrasis

A) “Término griego (peri-phrasis: decir con un rodeo, circunlocución) con el cual se

denomina una figura retórica o recurso expresivo consistente en aludir a una realidad no

con el término preciso, sino sustituyéndolo con una frase: por ejemplo, el que suscribe, el

manco de Lepanto, el séptimo arte, etc. El uso de la perífrasis es muy frecuente en la

comunicación ordinaria, y se produce por diversos motivos y circunstancias, por ejemplo,

cuando se trata de eludir situaciones problemáticas o desagradables desde el punto de vista

personal o social (...), para insinuar veladamente un determinado mensaje, para crear una

ambigüedad intencionadamente buscada, o, por el contrario, para aclarar un concepto o un

mensaje intrincado, etc. De acuerdo con estas circunstancias y otras posibles, surgen

diversos tipos de perífrasis. En primer lugar, por necesidades expresivas se producen las

perífrasis definitorias y las gramaticales. La definitoria cumple la función de aclarar o

explicitar el significado del léxico, enunciando propiedades, síntomas y manifestaciones de

la realidad designada por la palabra en cuestión: por ejemplo, proceso inflamatorio de las

amígdalas (amigdalitis). La perífrasis gramatical se produce en las siguientes categorías:

verbal (no he hecho más que llegar: ha llegado), nominal (la musa de la Historia: Clío),

adjetival (tonto de capirote), adverbial (a la chita callando: inadvertidamente), de

preposición (a través de la ventana: por), de conjunción (en el caso de que venga, me

llamas: si viene). Se denomina perífrasis eufemística a la que ocurre cuando, por exigencias

de ciertas normas de cortesía, pudor u otras formas de inhibición, así como por el deseo de

no herir la sensibilidad del oyente, se evita una palabra considerada tabú y se usa una

circunlocución; por ejemplo, expresiones como estado de embriaguez, la tercera edad,

donde la espalda pierde su honesto nombre, mujer de vida ligera, pasó a mejor vida, etc.,

son perífrasis sustitutorias y atenuantes de una realidad que no se desea expresar con su

verdadero nombre: borrachera, vejez, trasero, prostituta y muerte, respectivamente.

Finalmente, hay un tipo de circunlocución expresamente creada con fines estéticos para

realzar o sublimar una realidad, positiva o negativa, mediante un proceso metafórico,

metonímico, etc.: es la perífrasis que podría denominarse poética o literaria (...)”.

(Estébanez, 1996:820).

B) “Es una figura que consiste en indicar una persona o una cosa indirectamente, mediante un

rodeo de palabras (...) A la perífrasis se le llama también circunlocución, aunque algunos

autores quieren distinguir entre los dos términos; Morier piensa que por la circunlocución

se evitaría un punto delicado, eludiendo alguna dificultad; la perífrasis se usaría para evitar

una expresión vulgar o como adorno estilístico; la distinción no parece demasiado posible.

Se podría, por el contrario, considerar como una variante perifrástica, particularmente

eficaz, el discurso ambiguo, dudoso, alusivo, con largos rodeos, con el que se deja entender

al interlocutor un hecho, un juicio. (...)”. (Marchese y Forradellas, 1989:314-315).

Comité de Lenguaje y Comunicación

27

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

C) “(...) es una figura de retórica que consiste en sustituir el término propio y único por una

serie de palabras, por una locución, que lo define o parafrasea. (...) En principio, la

perífrasis pertenece a la sintaxis, mientras que la locución (verbal, adjetiva, nominal)

pertenece al léxico. (...) Es preciso distinguir las perífrasis gramaticales, que responden a

las tendencias analíticas de las lenguas, y las perífrasis poéticas o estilísticas por las que un

escritor principalmente puede sustituir la designación simple de una noción por una serie de

palabras que expresan las principales características de esta noción: por ejemplo, el gran

azul (= el mar), los que viven de sus manos (= los artesanos), etc. (...) Pese a que los

llamados tiempos compuestos de la conjugación presentan un carácter perifrástico, es

frecuente reservar en castellano la denominación de perífrasis verbal para las restantes

combinaciones sintácticas de un auxiliar o semiauxiliar, más o menos gramaticalizado, con

un infinitivo, gerundio o participio para indicar valores temporales, modales o aspectuales:

voy a empezar a leer; tienes que terminarlo antes de las dos; anda pensando en marcharse,

etc.”. (Dubois, 1998:477-478).

Ejemplos:

“Era del año la estación florida” (= la primavera)

(Góngora)

“Ese gran sol amarillo de peces aplastados” (= barril de sardinas)

(Lorca)

Comité de Lenguaje y Comunicación

28

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

12. Personificación

A) “Atribución de cualidades o comportamientos humanos a seres inanimados o abstractos,

como ocurre en las fábulas, cuentos maravillosos y alegorías. En los autosacramentales

aparecen ejemplos de personificación alegórica: la culpa, la sabiduría, la gracia, etc.

También se aplica el término al hecho de representar una cualidad, virtud o vicio a partir de

determinados rasgos de una personalidad que se convierte en prototipo. Así, por ejemplo, el

don Juan es la personificación del seductor, Celestina lo es de la alcahueta y Medianera de

relaciones amorosas”. (Estébanez, 1996:832).

B) “La personificación consiste en atribuir a un ser inanimado o abstracto cualidades típicas de

los seres humanos. Si el ser personificado se convierte en emisor del mensaje se produce la

prosopopeya; si en destinatario, el apóstrofe. La personificación puede confundirse con la

antonomasia en los casos de mitologismo, es decir, cuando se sustituye el objeto por un

dios con el que se considera ligado: ejemplo: y ya siente el bramido / de Marte (Fray Luis

de León)”. (Marchese y Forradellas, 1989:318).

C) “(...) es una figura de retórica que consiste en hacer de un ser inanimado o de un ser

abstracto, puramente ideal, una persona real, dotada de sentimientos y de vida. Ejemplo:

Argos os tiende los brazos, y Esparta os llama (Racine, Fedra), es una personificación por

metonimia (...)”. (Dubois, 1998:478).

Comité de Lenguaje y Comunicación

29

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

13. Pleonasmo

A) “Término de origen griego (pleonasmos: redundancia) con el que se designa una figura

retórica que consiste en la utilización (o repetición) de palabras innecesarias para la

comprensión del mensaje, pero que en un determinado contexto pueden aportar un valor

expresivo y estético. El pleonasmo es un recurso frecuentemente utilizado en el habla

coloquial para dar más fuerza y emotividad a la comunicación: Yo mismo se lo había

advertido; Lo vi con mis propios ojos. Muchas veces, su empleo obedece a una falta de

reflexión o a desconocimiento del sentido de las palabras reiteradas. Cuando la

redundancia es fruto de un uso inadecuado e incorrecto del lenguaje se produce una forma

viciosa de esa figura, que en ese caso, se denomina perisología (del griego perisso-logía:

locución superflua), y tautología (de to auto logos: decir lo mismo), cuando en una

proposición el predicado repite la misma idea del sujeto: la vida es la vida... Por el

contrario, el pleonasmo puede utilizarse como un recurso intencionadamente buscado

para crear un mayor dinamismo comunicativo y de intensificación y plenitud de sentidos.

Ejemplos: ...de mi bien a mí mismo voy tomado estrecha cuenta (Garcilaso); ...y vano

cuanto piensa el pensamiento (Lope de Vega); pues la muerte te daré / porque no sepas

que sé / que sabes flaquezas mías (Calderón de La Barca); temprano madrugó la

madrugada / temprano está rodando por el suelo (Miguel Hernández) (...)”.

(Estébanez, 1996:847).

B) “Expresión redundante que, estilísticamente, puede servir para subrayar una expresión o

evitar un ruido en la comunicación. (...) El pleonasmo funciona en ciertas expresiones

fijas de los Cantares de Gesta: De los sos ojos tan fuerte mientre llorando, De las sus

bocas todos dizían una razón”. (Marchese y Forradellas, 1989:320).

C) “Se dice que una serie de palabras es pleonástica cuando los elementos de expresión son

más numerosos que los que exige la expresión de un contenido determinado: nadar por el

agua es un pleonasmo (...)”. (Dubois, 1998:483).

Ejemplos:

“Yo lo he visto con estos ojos que se han de comer la tierra”

(Camilo José Cela)

Comité de Lenguaje y Comunicación

30

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

14. Sinécdoque

A) “Recurso expresivo que implica una traslación de significado de un término a otro, en

virtud de sus relaciones de contigüidad. Es, pues, un tropo de carácter semántico, lo

mismo que la metáfora (que se basa en relaciones de semejanza) y que la metonimia,

fundada, igualmente, en relaciones de contigüidad de tipo causal, espacial o de tiempo,

mientras que la sinécdoque lo es de integración cuantitativa: relaciones de un conjunto

con sus partes y viceversa. En los actuales estudios de retórica y semántica se subraya la

dificultad de distinguir sinécdoque y metonimia, ya que ambos se fundan en el mismo

procedimiento: la posibilidad de sustituir un término por otro, basándose en sus relaciones

de contigüidad. Por ello, algunos autores consideran la sinécdoque como una metonimia

(Dubois, Le Guern). Se distinguen varios tipos de sinécdoque:

A.1) La que se produce cuando se designa la parte para representar el todo: Veinte abriles

(años); Treinta velas (naves).

A.2) El todo por la parte: La universidad está revolucionada (los estudiantes).

A.3) El continente para designar al contenido: Tomaron unas copas (licor).

A.4) El objeto por la materia de la que está hecho: Menea fulminando el hierro insano

(espada).

A.5) Cuando se utiliza un singular para referirse a una realidad plural y viceversa: El niño

es un ser indefenso; La época de los Velásquez y los Lope.

A.6) Cuando se emplea un número determinado para indicar otro indeterminado: Ya se ha

repetido mil veces (muchas veces).

A.6) Empleo de un término abstracto para designar una realidad concreta: La juventud

impone la moda (los jóvenes); La ignorancia es atrevida (los ignorantes).

A.7) Cuando se alude a la especie a través del género o viceversa: El animal embistió con

furia (el toro); No tiene una peseta (dinero).

A.8) Cuando se utiliza un término de significado más amplio para designar a otro de

contenido más restringido: El personal de la fábrica está en huelga (es de suponer que

los directivos no estén en huelga y, sin embargo, también forman parte del “personal”)”.

(Estébanez, 1996:996 - 997).

B) “(...) es una figura semántica que consiste en la transferencia de significado de una

palabra a otra, apoyándose en una relación de contigüidad. Pero mientras que en la

metonimia la contigüidad es de tipo espacial, temporal o causal, en la sinécdoque la

relación es de inclusión, es decir, que uno de sus miembros es de mayor o menor

extensión (o forma parte del conjunto implícito). La sinécdoque, por lo tanto, representa:

Comité de Lenguaje y Comunicación

31

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

B.1) la parte por el todo: vela por nave, fuegos por casas, cabezas por animales;

B.2) el todo por la parte: la ciudad (= los habitantes) se amotinó;

B.3) la palabra de significado más amplio por la de significado restringido: trabajador

por obrero, felino por tigre;

B.4) el género por la especie: noble bruto por caballo;

B.5) la especie por el género: no sabe ganarse el pan (= comida);

B.6) el singular por el plural: el inglés es flemático, el español colérico;

B.7) el plural por el singular: los oros de las Indias;

B.8) la materia por el objeto: fiel acero toledano (= espada);

B.9) lo abstracto por lo concreto: la juventud (= los jóvenes) es rebelde; las tropas no

respetaron sexo (= mujeres), ni edad (= viejos y niños)”. (Marchese y Forradellas,

1989:383).

C) “Cuando un locutor, intencionadamente, en general por razones literarias, o una

comunidad lingüística, inconscientemente, asignan a una palabra un contenido más

amplio del que corrientemente presenta, se produce una sinécdoque: vela por barco (la

parte por el todo), el cerdo por la especie porcina (lo particular por lo general). También

se produce una sinécdoque cuando mediante un proceso inverso se toma el todo por una

parte (España por el equipo español)”. (Dubois, 1998:570).

Comité de Lenguaje y Comunicación

32

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

15. Sinestesia

A) “Procedimiento que consiste en una transposición de sensaciones, es decir, en la

atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Aunque esta figura era ya

utilizada en la literatura grecolatina, su mayor auge lo adquiere en el Barroco y en el

Simbolismo. (...) La sinestesia es una figura relacionada con la metáfora y frecuentemente

vinculada a ella”. (Estébanez, 1996:997).

B) “Es una figura emparentada con la enálage y con la metáfora que consiste en la

asociación de elementos que provienen de diferentes dominios sensoriales. Las sinestesias

son conocidas y se usan desde la antigüedad (...)”. (Marchese y Forradellas,

1989:385).

Ejemplos:

“¡Salve al celeste sol sonoro!”

“Corazón interior no necesita

la miel helada que la luna vierte”

(García Lorca)

“Si mis párpados, Lisi, labios fueran

Besos fueran los rayos visuales

De mis ojos...”

(Quevedo)

Comité de Lenguaje y Comunicación

33

Universidad de Chile

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

DEMRE

BIBLIOGRAFÍA

DUBOIS, JEAN et al.

1998

Diccionario de Lingüística. Editorial Alianza, Madrid, España.

ESTÉBANEZ, DEMETRIO.

1996

Diccionario de términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, España.

MARCHESE, ÁNGELO y FORRADELLAS, JOAQUÍN.

1989

Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Editorial Ariel,

Barcelona, España.

Comité de Lenguaje y Comunicación

También podría gustarte

- Jeg Nâ°2 Paes Compresiã N de LecturaDocumento28 páginasJeg Nâ°2 Paes Compresiã N de LecturaVanessa CG0% (1)

- Prueba Pisa PDFDocumento8 páginasPrueba Pisa PDFLeonardo A. Marrugo GuardoAún no hay calificaciones

- Competencia DiscursivaDocumento33 páginasCompetencia DiscursivaRaquel Dita ACAún no hay calificaciones

- Biología CBC Catedra BanusDocumento4 páginasBiología CBC Catedra BanusjesabelAún no hay calificaciones

- Ejercicios de Síntesis Local y GlobalDocumento2 páginasEjercicios de Síntesis Local y Globalmaria pazAún no hay calificaciones

- 17-Guía Determino El Propósito y Valoro InformaciónDocumento20 páginas17-Guía Determino El Propósito y Valoro InformaciónCamila VásquezAún no hay calificaciones

- 1 Mapa Conceptual CL PAESDocumento1 página1 Mapa Conceptual CL PAESfiona.infante100% (1)

- Prueba Lectura Diagnostico 2024 I MedioDocumento25 páginasPrueba Lectura Diagnostico 2024 I MedioAnita_SocioAún no hay calificaciones

- Lenguaje 8oDocumento62 páginasLenguaje 8oCarolina BonillaAún no hay calificaciones

- Comprensión de Lectura KAFKA - Estudiantes-1Documento6 páginasComprensión de Lectura KAFKA - Estudiantes-1María CubilloAún no hay calificaciones

- I Medio Prueba de NivelDocumento13 páginasI Medio Prueba de NivelPaula Torrealba GaleaAún no hay calificaciones

- Ensayo Lenguaje Editorial CidDocumento31 páginasEnsayo Lenguaje Editorial Ciddelilah21Aún no hay calificaciones

- Guia 1 IIImedioDocumento27 páginasGuia 1 IIImedioDaniela MorinAún no hay calificaciones

- Material PAES III° CON RESPUESTAS N°3Documento6 páginasMaterial PAES III° CON RESPUESTAS N°3Constanza Lermanda GómezAún no hay calificaciones

- Lenguaje 6Documento192 páginasLenguaje 6rava31Aún no hay calificaciones

- Guía 3Documento24 páginasGuía 3Amaya MonaresAún no hay calificaciones

- Guía Romanticismo y LiteraturaDocumento5 páginasGuía Romanticismo y LiteraturaLuis Ignacio Torrejón ArévaloAún no hay calificaciones

- Ensayo Competencia Lectora: SolucionarioDocumento69 páginasEnsayo Competencia Lectora: SolucionarioCarlos CrisóstomoAún no hay calificaciones

- Diagnóstico RespuestasDocumento12 páginasDiagnóstico RespuestasjorgealfaromAún no hay calificaciones

- Guía N°2 Oa8 8B PautaDocumento9 páginasGuía N°2 Oa8 8B PautaClaudia Antonia100% (1)

- UntitledDocumento14 páginasUntitledViviana RojasAún no hay calificaciones

- S.L. Ensayo Simce 2ºmedio 1-h.r. - PautaDocumento15 páginasS.L. Ensayo Simce 2ºmedio 1-h.r. - PautaMizra Nomas100% (1)

- Constelaciones LiterariasDocumento2 páginasConstelaciones LiterariascastsantferranAún no hay calificaciones

- Introduccion Linguistica Cognitiva Cuenca 95 122Documento28 páginasIntroduccion Linguistica Cognitiva Cuenca 95 122Abel Consa RoqueAún no hay calificaciones

- Crucigrama NarrativooDocumento2 páginasCrucigrama NarrativooJorge Ticona ContrerasAún no hay calificaciones

- Pauta de Evaluacion Trabajo 8°Documento1 páginaPauta de Evaluacion Trabajo 8°Meryta Ita HpAún no hay calificaciones

- Observe La Viñeta de Mafalda A SeguirDocumento13 páginasObserve La Viñeta de Mafalda A SeguirDanillo Silva Guimarães50% (2)

- 8º 1 Lengua AlumnoDocumento116 páginas8º 1 Lengua Alumnocorazondemelon199950% (2)

- Comprensión de Lectura 29 (Nazca)Documento2 páginasComprensión de Lectura 29 (Nazca)Vanessa Katherine Abarzua FuentesAún no hay calificaciones

- Psu Mino EnsayoDocumento16 páginasPsu Mino EnsayoCassandra VillarAún no hay calificaciones

- Lenguaje MayoDocumento6 páginasLenguaje Mayobenja alvarezAún no hay calificaciones

- CompetenciaLectora - Teorico PDFDocumento91 páginasCompetenciaLectora - Teorico PDFSteven BuitragoAún no hay calificaciones

- Mini Ensayo PSU 4° MedioDocumento10 páginasMini Ensayo PSU 4° MedioJorge Diaz OlaveAún no hay calificaciones

- Guía2 AprendizajeRemoto 3°medio2020Documento5 páginasGuía2 AprendizajeRemoto 3°medio2020Daniela Cueto YáñezAún no hay calificaciones

- Don Álvaro o La Fuerza Del Sino Fila ADocumento3 páginasDon Álvaro o La Fuerza Del Sino Fila AJean Franco Morales GonzalezAún no hay calificaciones

- Habilidad de Interpretar IVDocumento29 páginasHabilidad de Interpretar IVConstanza VillarroelAún no hay calificaciones

- Lengua y Literatura Segundo Medio A - B - C - D, Guía Nº3 Sandra Barraza Arévalo - José Patricio Chamorro Jara-2Documento2 páginasLengua y Literatura Segundo Medio A - B - C - D, Guía Nº3 Sandra Barraza Arévalo - José Patricio Chamorro Jara-2Sandra BarrazaAún no hay calificaciones

- Impriman La Leyenda - ReseñasDocumento4 páginasImpriman La Leyenda - ReseñasRamiro TomásAún no hay calificaciones

- 4° Medio - Evaluación N° 2 - Literatura - 1° SemestreDocumento7 páginas4° Medio - Evaluación N° 2 - Literatura - 1° SemestreDanilo CaceresAún no hay calificaciones

- Obras Dramaticas Sexto PDFDocumento32 páginasObras Dramaticas Sexto PDFJose Deimer Gutierrez RodriguezAún no hay calificaciones

- Ejercicios MatematicaDocumento17 páginasEjercicios MatematicaFITOAún no hay calificaciones

- FL-272 Manejo de Conectores...Documento20 páginasFL-272 Manejo de Conectores...leatherloveAún no hay calificaciones

- Le25 PDVDocumento12 páginasLe25 PDVRodrigo castilloAún no hay calificaciones

- 6.la Cohesion TextualDocumento26 páginas6.la Cohesion TextualadrianAún no hay calificaciones

- Interpretar IDocumento26 páginasInterpretar Ihmancilla60Aún no hay calificaciones

- Lenguaje EJERCICIOS RVDocumento8 páginasLenguaje EJERCICIOS RVJAIME ANGEL LEIVA PAITANMALAAún no hay calificaciones

- Tipos de NarradoresDocumento13 páginasTipos de NarradoresIngrid Alejandra ConchaAún no hay calificaciones

- Ensayo Cpech 024 - Lenguaje (2021) (S)Documento68 páginasEnsayo Cpech 024 - Lenguaje (2021) (S)Diego EscuderoAún no hay calificaciones

- Comprensión Lectora Simce 2do MedioDocumento20 páginasComprensión Lectora Simce 2do MedioFelipe Eduardo Hernandez GraciaAún no hay calificaciones

- Guía 1 Sobre El Romanticismo y Sus ImplicanciasDocumento16 páginasGuía 1 Sobre El Romanticismo y Sus ImplicanciasDiplodón Delgado100% (1)

- Jeg #1 Paes Compresión de LecturaDocumento26 páginasJeg #1 Paes Compresión de LecturaCheng En LeeAún no hay calificaciones

- Guia La Oracion Septimo 2020Documento12 páginasGuia La Oracion Septimo 2020Jesiica VillamarinAún no hay calificaciones

- Guia Ensayo IiiDocumento4 páginasGuia Ensayo IiiVale VillarroelAún no hay calificaciones

- Guía Comprensión Lectora y Léxico Contextual PSU NM2Documento3 páginasGuía Comprensión Lectora y Léxico Contextual PSU NM2Orlando AliagaAún no hay calificaciones

- Ensayo Simce Segundo MedioDocumento11 páginasEnsayo Simce Segundo MedioMauricio Javier Cuadros QuintanaAún no hay calificaciones

- Control Lector Los Altisimos 2017Documento5 páginasControl Lector Los Altisimos 2017Anonymous jRXcWwQyVcAún no hay calificaciones

- Tema 4 Ele. Los Contenidos Pragmático-Discursivos y Su Enseñanza en El Aula de Español Como L2Documento19 páginasTema 4 Ele. Los Contenidos Pragmático-Discursivos y Su Enseñanza en El Aula de Español Como L2Laura SánchezAún no hay calificaciones

- INICIA 1BACH LENGBLP UnitDocumento20 páginasINICIA 1BACH LENGBLP UnitNayra M. Bermudo DíazAún no hay calificaciones

- Silabo de LenguajeDocumento7 páginasSilabo de Lenguajeeli flores illescasAún no hay calificaciones

- 2 Eca2 Leoye II Ene2017 CarmenDocumento6 páginas2 Eca2 Leoye II Ene2017 CarmenSacrílega NictimeneAún no hay calificaciones

- Viceministerio de Educacion Regular - 2014Documento22 páginasViceministerio de Educacion Regular - 2014Freddy EspejoAún no hay calificaciones

- Fundamentos Políticos y PedagógicosDocumento13 páginasFundamentos Políticos y Pedagógicosjorge bajinayAún no hay calificaciones

- Proyectos de Emprendimiento 2019 - 01 PrimeroDocumento5 páginasProyectos de Emprendimiento 2019 - 01 PrimeroJ. Angel Vásquez QuintosAún no hay calificaciones

- Examen Parcial - Semana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-DIDACTICA Y USO DE LAS TIC - (GRUPO B05)Documento16 páginasExamen Parcial - Semana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-DIDACTICA Y USO DE LAS TIC - (GRUPO B05)Johanna Bedoya ArbelaezAún no hay calificaciones

- Proyecto Educativo Escuela MilitarDocumento37 páginasProyecto Educativo Escuela MilitarGabrielAún no hay calificaciones

- Bolivar - El Lugar Del Centro Escolar en La Politica Curricular Actual - Más Allá de La Descentralizacion y ReestrutucaciónDocumento26 páginasBolivar - El Lugar Del Centro Escolar en La Politica Curricular Actual - Más Allá de La Descentralizacion y ReestrutucaciónBeatriz Gomes NadalAún no hay calificaciones

- Guia Programacion y Unidad DidácticaDocumento65 páginasGuia Programacion y Unidad Didácticarlclopez0% (1)

- Guia 2018Documento3 páginasGuia 2018Emperatriz Mejia CervantesAún no hay calificaciones

- Comentario de Textos Literarios. Secundaria.Documento80 páginasComentario de Textos Literarios. Secundaria.Aida Zavala ArmendarizAún no hay calificaciones

- Tema1 Parte (2) Ref.Documento26 páginasTema1 Parte (2) Ref.Jozz AmaquiñaAún no hay calificaciones

- TAREA PRACTICA 4 UNIDAD 3 GRUPO 1 MayraDocumento8 páginasTAREA PRACTICA 4 UNIDAD 3 GRUPO 1 MayraMayra Burgos LajeAún no hay calificaciones

- FORMATO - PARA - PLANIFICACION - CURRICULAR - AN DDocumento5 páginasFORMATO - PARA - PLANIFICACION - CURRICULAR - AN DEliseo BustosAún no hay calificaciones

- Progresiones de Aprendizaje - Cultura DigitalDocumento57 páginasProgresiones de Aprendizaje - Cultura DigitalMely RabazaAún no hay calificaciones

- 2009 Hacia Una Cultura EVALUACION Interior OKDocumento82 páginas2009 Hacia Una Cultura EVALUACION Interior OKkarlos marxAún no hay calificaciones

- Protocolo de Evaluación Alba Zúñiga 2022Documento6 páginasProtocolo de Evaluación Alba Zúñiga 2022Alba ZuñigaAún no hay calificaciones

- Paradigmas de La EFDocumento17 páginasParadigmas de La EFLuis AlbertoAún no hay calificaciones

- 1.camilloni (1995) - Reflexiones-Para-La-Construccion-De-Una-Didactica-Para-La-Educacion-SuperiorDocumento9 páginas1.camilloni (1995) - Reflexiones-Para-La-Construccion-De-Una-Didactica-Para-La-Educacion-SuperiorWilliam Wallace100% (1)

- Visual Arts 2 Programacion de Aula Unidad 3 EspanolDocumento13 páginasVisual Arts 2 Programacion de Aula Unidad 3 EspanolCurator TeacherAún no hay calificaciones

- Malla Ingenieria Civil Industrial DiurnoDocumento2 páginasMalla Ingenieria Civil Industrial DiurnoJose Manuel CanoAún no hay calificaciones

- Subsistemas de Talento Humano.Documento5 páginasSubsistemas de Talento Humano.Verónica AlcívarAún no hay calificaciones

- Atención A La DiversidadDocumento24 páginasAtención A La DiversidadHna. Lety PortilloAún no hay calificaciones

- Desarrollo Del CNBDocumento28 páginasDesarrollo Del CNBAngelica Susana Xicará ColopAún no hay calificaciones

- Diseño Instruccional - Semana 1Documento36 páginasDiseño Instruccional - Semana 1neils_quimicoAún no hay calificaciones

- Actividad 3 El CurriculumDocumento33 páginasActividad 3 El CurriculumTALAVERA SUAREZ MARÍA FERNANDAAún no hay calificaciones

- Act-3 Aporte de Los Documentos Que Rigen El Sistema de EvaluacionDocumento1 páginaAct-3 Aporte de Los Documentos Que Rigen El Sistema de EvaluacionAlicia Martinez100% (2)

- Las Actividades Acuáticas en El Ámbito EscolarDocumento51 páginasLas Actividades Acuáticas en El Ámbito EscolarJuan LoperaAún no hay calificaciones

- Formato Guías de Trabajo en CasaDocumento8 páginasFormato Guías de Trabajo en CasaJuancho Ortiz pradoAún no hay calificaciones

- Ideas Claves. Unidad 3. AdolescenciaDocumento19 páginasIdeas Claves. Unidad 3. AdolescenciaAlberto MagallanezAún no hay calificaciones

- Enseñanza de Herramientas de Combinatoria A Través de Actividades Basadas en El Ajedrez en Educación Primaria - Un Estudio de CasoDocumento18 páginasEnseñanza de Herramientas de Combinatoria A Través de Actividades Basadas en El Ajedrez en Educación Primaria - Un Estudio de CasoHumberto HumbertoAún no hay calificaciones

- Peci DeoDocumento111 páginasPeci DeoJc QuerolAún no hay calificaciones