Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

8º Ps Comunitaria y Programas de Prevencion

8º Ps Comunitaria y Programas de Prevencion

Cargado por

Michael PorrasTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

8º Ps Comunitaria y Programas de Prevencion

8º Ps Comunitaria y Programas de Prevencion

Cargado por

Michael PorrasCopyright:

Formatos disponibles

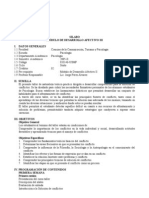

U N I V E R S I D A D DE

SAN MARTIN DE PORRES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIN, TURISMO Y DE PSICOLOGA

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA

CURSO:

PSICOLOGA COMUNITARIA Y PROGRAMAS DE PREVENCION

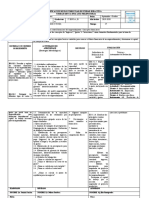

MANUAL PSICOLOGA COMUNITARIA Y PROGRAMAS DE PREVENCION

CICLO VIII SEM. 05-II

Elaborado Por:

Lic. JORGE MENDOZA CASTILLO

Centro de Reproduccin de Documentos de la USMP

Material didctico para uso exclusivo en clase

INDICE

Pag.

CAPITULO I: CONCEPTO DE PSICOLOGA COMUNITARIA Y OTROS

CONCEPTOS AFINES................................................................................... 4

CAPTITULO II: PRINCIPIOS TERICOS DE LA PSICOLOGA

COMUNITARIA. ............................................................................................. 8 CAPITULO III: OBJETIVOS DE LA PSICOLOGA COMUNITARIA............. 11

CAPTULO IV: ROL Y PERFIL DEL PSICOLOGO COMUNITARIO.......... 12 CAPITULO V: ASPECTOS TEORICOS DEL METODO CUALITATIVO..... 14 CAPITULO VI: TECNICAS PARTICIPATIVAS............................................ 18 CAPITULO VII: TECNICAS CUALITATIVAS DE RECOGIDA DE DATOS. 23 CAPITULO VIII: TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS...30 CAPITULO IX ASPECTOS TEORICOS Y TECNICOS DE LA PREVENCIN. 35 CAPITULO X EVALUACIN DE PROGRAMAS......................................... 40

Lectura Nro. 1: ORIGENES DE LA PSICOLOGA COMUNITARIA............ 44

Lectura Nro. 2: PREVENCIN Y PROMOCION .......................................... 47 Lectura Nro. 3: INTERVENCIN COMUNITARIA ....................................... 59

...Para aprender sirve mas una curiosidad natural que la presin del miedo y el temor de la violencia.

San Agustn

Ninguna actividad sistematizada y repetida influye en la psicologa y luego en la vida entera, tan hondamente como la misin de ensear

Amiel Maraon

CAPTULO I: CONCEPTO DE PSICOLOGA COMUNITARIA Y OTROS CONCEPTOS AFINES

Haz algo mas profundiza que or, escucha y

Haz algo mas que escuchar, comprende Haz algo mas que pensar, obra

Annimo

DEFINICIN DE PSICOLOGA COMUNITARIA

Ofrecemos a continuacin una definicin integrada de la Psicologa Comunitaria como disciplina conceptual y operativa autnoma a fin de diferenciarla de los otros campos del que hacer psicolgico. a) Concepto segn Maritza Montero (1986) Es la rama de la psicologa aplicada cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permite desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en las estructuras sociales. b) Concepto segn Snchez Vidal (1991) El campo de estudio de la relacin entre sistemas sociales (principalmente comunidades) y comportamiento humanos y de su aplicacin interventiva (en lo negativo) preferentemente Preventiva de los problemas psico-sociales y (en lo positivo) al desarrollo humano integral, desde la comprensin de los determinantes socio-ambientales de ambos y a travs de la modificacin racional e informada de esos sistemas sociales; de las relaciones psico-sociales en ellas establecidas y del desarrollo de (la) comunidad; todo ello, desde la mxima movilizacin posible de los propios afectados como sujetos activamente participantes en los cambios, no objetos pasivos de ellos.

CONCEPTO DE COMUNIDAD

El Dr. Hernn San Martn seala que Comunidad, es la agrupacin de poblacin en la que los miembros de ella estn o pueden estar en contacto directo con los otros; tienen intereses sociales comunes; estn ligados por aspiraciones comunales, ciertos valores y ciertos objetivos comunes; las comunidades pueden ser geogrficas, territoriales, socioeconmicas, profesionales o simplemente tradicionales. Por otro lado algunos autores como Chavis y Wanderman 1990 han recogido una tipologa que resumiera muy simplificadamente los ncleos de significacin del concepto relacionndolos con los tipos bsicos de actuacin social o comunitaria. Segn ellos la comunidad designara en las ciencias sociales: 1. Un lugar 2. Una serie de relaciones 3. Un poder colectivo

CONCEPTO DE SALUD

La OMS en su carta de fundacin de 1946 defini la salud como El Estado de Bienestar Fsico, Mental y Social y no slo la ausencia de enfermedades o dolencias. Esta conocida definicin contena muchos elementos innovadores para aquella poca, como la consideracin de la salud en trminos positivos y amplios incluyendo las reas mental y social, adems de la permanente biofsica. Segn ella, y sin intentar cuantificar la aportacin de cada componente - la salud mental o psicolgica sera uno de los 3 elementos o dimensiones fundamentales de la salud. Sin embargo la definicin ha sido criticada por su estatismo y por basarse en un estado puramente subjetivo-el bienestar- y excluir factores ms objetivos o funcionales como la capacidad de funcionamiento en el contexto fsico, psicolgico y social (Salleras, 1986). La OMS (Who 1984) ha considerado salud no como un objeto sino como Un recurso para la vida diaria en el que se subrayaran, como concepto positivo, los recursos sociales y personales, adems de las capacidades fsicas, elementos bsicos

5 (lo que Caplan denomina Suministros Fsicos), pero tambin: Informacin y Destreza Vitales, y un entorno que apoye, proporcione oportunidades para elegir entre bienes, servicios e instalaciones y condiciones en el entorno Total (Fsico, Social y Cultural) que incrementan la salud.

CONCEPTO DE SALUD MENTAL

Como ya se ha sealado respecto de los conceptos del campo comunitario en general, el de la salud mental, interesa por razones no slo tericas sino tambin instrumentales o interventivas. Len, hace referencia sobre salud mental positiva que implica que quien disfruta de ella, no slo es capaz de adaptarse positivamente a las circunstancias, sino tambin de producir cambios constructivos en el ambiente. Adems de relacionarse armoniosamente con sus semejantes, de tener una correcta percepcin de s mismos y del mundo exterior y de realizar sus propias potencialidades. Para Perales, la Salud Mental se vincula ntimamente al Desarrollo Humano tanto individual como poblacional. El indicador ms inmediato y visible de su presencia es el bienestar psicolgico social y espiritual de la persona as como su productividad amplia, incluyendo la econmica, as por definicin un individuo que goce de salud mental contribuir decididamente, no slo a su propio progreso y al de su familia sino al de su comunidad y nacin.

CONCEPTO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

Para San Martn y Pastor (1984) la Salud Mental Comunitaria es la estrategia que trata de aplicar los programas de Salud Pblica al mbito de las condiciones de vida comunal y del nivel de Salud (Mental) de la comunidad, mediante actividades integradas y planificadas de proteccin y promocin de la salud (mental), prevencin y curacin de las enfermedades incluyendo la Readaptacin Social, adems de las actividades de trabajo social favorables al desarrollo comunal y de la salud en particular. Todo esto con el apoyo, el acuerdo y la participacin de la comunidad.

PSICOLOGA COMUNITARIA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS.

Habiendo ya precisado la definicin y los mbitos de trabajo de la Psicologa Comunitaria creemos conveniente precisar las diferencias y semejanzas que presenta la Psicologa Comunitaria y la Salud Mental Comunitaria, a fin de que nuestra intervencin pueda estar definida de acuerdo a las orientaciones de las acciones comunitarias.

DIFERENCIAS Campo de Accin Finalidad

SALUD MENTAL COMUNITARIA Promover la salud mental, frente a los problemas psico-sociales ms amplios. Preventiva: En los tres niveles de prevencin. -

PSICOLOGA COMUNITARIA Desarrollo y bienestar psicosocial de las comunidades.

Blanco o destinatario

Potenciadora-desarrollista del hombre y la comunidad. Desarrolla la Prevencin Primaria Poblaciones en riesgo, - Comunidad total. los ya afectados y con - Se centra en los

6 daos significativos. En conceptos ms demogrficos-administrativos (zonas de acogidas y sectores). Distribucin y prestacin de servicios SM con criterios poblacionales y de necesidad. sistemas sociales (generadores de estrs y apoyo psico-social). Creacin de RR.HH. Cambio comunitario y social.

Tipo de actividad

La Salud Mental Comunitaria es ms bien una nueva estrategia, o familia de estrategias, centrada en el desarrollo de nuevas modalidades de prestacin de servicios de salud mental ms flexibles, eficaces y que respondan ms a las necesidades de la comunidad. La Psicologa Comunitaria consistira en el conjunto de conocimientos y actividades destinadas a promover el funcionamiento integral u ptimo de los miembros de las comunidades a travs de procesos y mtodos de intervencin de carcter ms social y psico-social. La SMC sera en parte la aplicacin de la PC al mbito de la salud mental. La SMC aparecer con frecuencia ligada a desarrollos comunitarios de la psicologa clnica, en tanto que la PC se relaciona ms a la aplicacin de las psicologas de orientacin social.

CONCEPTOS SOCIOLGICOS

a) Desarrollo Comunal y Tipos: - Biddle, William define al Desarrollo Comunal: como el desarrollo de la comunidad es un proceso social con el que los seres humanos pueden hacerse ms competentes para lograr algn control sobre los aspectos locales de un mundo frustratorio y cambiante, y para vivir con ellos. - La Naciones Unidas: sostiene que el desarrollo comunal es aquellos procesos en virtud de los cuales los esfuerzos de una poblacin se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones econmicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar a stas en la vida del pas y permitirle contribuir plenamente al progreso nacional.

Tipos de Desarrollo Comunal

1 Desarrollo Comunal Dirigido: A este tipo pertenecen las comunidades que slo estn confiados en el aporte econmico y tcnico del Estado o de las organizaciones forneas, pblicas o del sector privado. Aqu los tcnicos o los expertos imponen programas y pautas de desarrollo a la comunidad. 2 Desarrollo Comunal Autogestionario: Es cuando la misma comunidad tiene actitud progresista, ella misma (sus autoridades, lderes, promotores) estudian sus problemas y buscan sus soluciones, muy poco esperan del Gobierno Central. 3 Desarrollo Comunal de Tipo Mixto: Es una combinacin de las 2 anteriores, y puede darse con predominio del uno o del otro. b) Nivel de vida y calidad de vida Nivel de vida: Est referida al grado y las condiciones de satisfaccin de las necesidades individuales y colectivas que goza una persona, una familia, un grupo o una clase social. Calidad de vida: La definen como una manera de vivir, una manera de ser y una manera de relacionarse con la Sociedad y el Medio Ambiente. La experiencia de vivir es por lo tanto, la expresin de todas las dimensiones del ser humano. No slo aquellas que tienen que ver con su subsistencia fsica y biolgica sino que se encuentra gran variedad de dimensiones que van desde la necesidad de alimentarse hasta la justicia, la libertad, identidad y significacin personal.

c)

Sistema social Es la estructura social que puede ser funcional orgnica que permite y contribuye con el desarrollo integral de los individuos y poblaciones. Factores psico-sociales Producto de la interaccin de los factores sociales y psicolgicos que influyen sobre el individuo.

d)

Tomado de:

PSICOLOGA COMUNITARIA. Por Snchez Vidal.Cap. III. Psicologa Comunitaria Aproximaciones Conceptuales.Pp. 116- 135. Editorial PPU. Espaa 1991

CAPITULO II:

PRINCIPIOS TEORICOS DE LA PSICOLOGA COMUNITARIA La experiencia es el pasado que habla del presente

Annimo

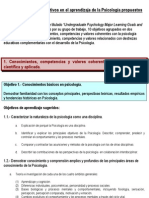

PRINCIPIOS DE LA PSICOLOGA COMUNITARIA

En el anlisis de la Psicologa Comunitaria se considera que dicha disciplina esta argumentada en varios componentes o principios bsicos esenciales los cuales se pueden clasificar en principios conceptuales que son de carcter netamente tericos aplicativo. y en los estilos en como se dan los servicios que poseen una implicancia de carcter practico o

1.

a.)

Principios Conceptuales

Adopcin de una perspectiva ecolgica:

La psicologa comunitaria establece que no se puede describir la conducta explicando solo los factores individuales, sino que es importante tener en cuenta que todo cambio individual debe ser percibido por un cambio en el funcionamiento de las instituciones sociales. Los psiclogos comunitarios consideran que los factores sociales, ambientales y polticos son determinantes importantes en el comportamiento. b.) Bsqueda Del Cambio En El Sistema Social: Partiendo del principio de la perspectiva ecolgica, podemos denominar al cambio en un sistema social a aquel que busca modificar el funcionamiento de un sistema social importante para el desarrollo de las personas, el cual debe responder de una manera mas activa y fructfera para el crecimiento de las personas implicadas. Adems es importante sealar que las intervenciones orientadas al sistema social no solo pueden aliviar los problemas, sino que tambin pueden prevenirlos. c.) Importancia de la Prevencin: Dentro de sus principales objetivos la Psicologa Comunitaria contempla la prevencin como parte de sus principales quehaceres. Tomando en cuenta sta clasificacin de prevencin de Caplan, la Psicologa Comunitaria propone el desarrollo de programas de prevencin primaria, todas ellas encaminadas a la promocin de la accin social que busca el cambio de las instituciones sociales como de las personas involucradas. d.) Enfoque sobre la Intervencin en Crisis: Si a lo largo de la vida el hombre experimenta distintas situaciones, entre las cuales estn aquellas que le generan crisis. Estas crisis en algunos casos pueden prevenirse y en otros no. Por esta razn la intervencin en crisis es uno de los trabajos desarrollados con mayor frecuencia por la Psicologa Comunitaria convirtindose as en un ejemplo de servicio directo, adems de ser una tcnica que permite ayudar a las personas a manejar de una manera efectiva los problemas de su vida en el momento en que ocurran.

9 e.) Promocin de una Sensacin Psicologa de Comunidad: Adems de solucionar los problemas inmediatos, el psiclogo comunitario tiene como meta el fortalecer la capacidad de una comunidad para planificar y crear su cambio, a este aspecto se le denomina lo que Saranson llam: Comunidad. La forma como una comunidad garantice su seguridad, educa a sus hijos, protege su ambiente, promueve su salud y establece un sentido de vitalidad; es parte de los logros que el psiclogo comunitario debe obtener al querer cubrir ste principio. As el psiclogo comunitario que logra cumplir con esto ayudara a las personas a crear alternativas efectivas y a las instituciones sociales a manejar sus diferencias y preferencias culturales no como defectos, sino como ventajas. Saranson (1974) define la sensacin psicolgica de comunidad como, al conjunto de relaciones que fcilmente est a nuestra disposicin proporcionando apoyo mutuo del cual puede depender y traer como consecuencia no experimentar sentimientos prolongados de soledad que lo impulsen a realizar o adoptar estilos que le impulsen a determinadas acciones o estilos de vida que enmascaren de ansiedad y preparen el escenario para un sufrimiento mas destructivo Sensacin Psicolgica de

2.

Estilos como se dan los servicios:

Ampliacin de funciones profesionales: El trabajo mayormente del psiclogo clnico est dirigido hacia un servicio directo acentuando su trabajo con un solo caso en particular, sin embargo el psiclogo comunitario acenta su trabajo en un tipo de servicios indirectos evocados a obtener beneficios producidos a partir de los cambios del sistema social tambin se contempla la preparacin de paraprofesionales y personas que no tienen profesin con el objeto que se puedan lograr un cambio conductual en el sistema social. a) Uso del Activismo Social: El uso del activismo social es una de las dimensiones principales que la psicologa comunitaria efecta. Los que apoyan la tcnica activista sostienen que la voluntad del profesional para provocar, agitar o confrontar, para una reforma social. b) Utilizacin de la Investigacin como una forma de Intervencin: permite su efectividad. Y es que el activismo social es el uso del poder (econmico poltico o coercitivo) como un recurso

Los psiclogos comunitarios consideran la investigacin como una tcnica y etapa de la intervencin encaminada a producir un cambio; esto sucede especialmente en el caso de la evaluacin de programas de intervencin comunitaria, los cuales se pretende investigar sobre los efectos de algn programa nuevo frente a los efectos de otros

10 programas que existen, o los efectos de un mismo programa sobre una determinada poblacin.

Tomado de:

-PSICOLOGA COMUNITARIA. Por Snchez Vidal.Cap. III. Psicologa Comunitaria Aproximaciones Conceptuales.Pp. 116- 135. Editorial PPU. Espaa 1991. -FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PSICOLOGA COMUNITARIA Revista AVESPO Pp.27-32Editorial AVESPO. Caracas 1992.

CAPITULO III:

OBJETIVOS DE LA PSICOLOGA COMUNITARIA No hay viento favorable para quien no sabe hacia donde va.

Annimo

OBJETIVOS DE LA PSICOLOGA COMUNITARIA:

11 Si uno hace una sistematizacin de los objetivos que se plantean en la Psicologa comunitaria estos son bsicamente cuatro y el orden de ellos va a depender de las prioridades que se plantee en un programa de intervencin comunitaria. 1. 2. 3. 4. Toma de conciencia Motivacin Autogestion Socializacin Consiste en la toma de conciencia de su situacin, de sus problemas y tambin de las posibilidades y recursos con los que cuenta para resolverlos en conjunto; todo lo que tenga que ver con el proceso de toma de conciencia es fundamental en el proceso de cambio social.

1. Toma de conciencia:

2. Motivacin:

La motivacin en el sentido de desarrollar elementos de tipo motivacional, no de desarrollar procesos motivacionales. Para eso la movilizacin de los sujetos puede implicar bsqueda de impactos en el aspecto emocional y en el aspecto cognitivo. De lo que se trata es que los miembros de la comunidad se movilicen y se organicen en torno a lo que requiera o perciban como metas o cambios deseables.

3. Autogestion:

Tiene que ver con las habilidades sociales: habilidades de flujo de decisiones, habilidades de control, habilidades de realizacin de acciones transformables, autodeterminacin, autodireccin e identidad de grupo, las cuales faciliten o permitan acciones de desarrollo y cambio social o de solucin de sus propio problemas.

4. Socializacin:

Socializacin en el sentido de trabajo organizado, de crear organizacin en el estricto sentido comunitario (bien comn) promoviendo la asuncin de derechos y obligaciones de los pobladores en el proceso de desarrollo comunitario.

Tomado de:

-PSICOLOGA COMUNITARIA Y SALUD MENTAL COMUNITRARIA EN CHILE Por D. Asun. Cap. II Objetivos de la Psicologa Comunitaria Pp. 37-39. Editorial Univ. Diego Portal de Chile. 1993.

CAPTULO IV:

ROLES FUNCIONALES Y PERFIL DEL PSICLOGO COMUNITARIO El hombre a de ser esclavo de la accin si quiere existir

Maraon

12 El Rol del psiclogo comunitario en la Intervencin Social Comunitaria es un tema clave por que plantea lo que es la identidad profesional y la identidad social. Psiclogo Comunitario no solamente es especialista con una sola rea de trabajo (que es la suya) sino que va a insertar nuevos roles con los que va a relacionar su intervencin social comunitaria. El psiclogo comunitario no acta segn su profesin sino ampla su conocimiento en el campo del trabajo.

LOS ROLES FUNCIONALES DEL PSICLOGO COMUNITARIO:

1. Analista de Sistemas Sociales y Evaluador de Problemas/Necesidades .En este componente el Psiclogo Comunitario es aquel que analiza diferentes Sistemas Sociales de la comunidad para que de esta manera pueda conocer sus problemas o necesidades como tambin sus recursos; y de esta forma promover la generacin de soluciones. 2. Diseador, Planificador, Organizador y Diseminador de Programas de

Intervencin y Cambio Social ; En este componente el Psiclogo comunitario va a

disear y planificar un programa de intervencin destinados a la prevencin de problemas o necesidades y la ejecucin de la misma(llevarlos a la prctica). 3. Consultador y Educador. - La funcin de Consultor se da a travs de la relacin que existe entre una persona (consultante) con el Psiclogo comunitario para resolver los problemas de un tercero comunidad -. Sin asumir ninguna responsabilidad por la Implementacin del plan resultante. La funcin de educador esta ligada a la difusin de formacin e informacin en mbitos meso-social (a nivel, medio), para producir cambios actitudinales y de comportamiento en relacin con la prevencin de los problemas psicosociales o con el desarrollo humano y desarrollo comunitario. 4.

Negociador, Mediador y Relacionista Humano .- La funcin bsica de este Rol

del Psiclogo comunitario es que va a servir como parte mediadora entre los intereses de parte de un grupo, organizacin o comunidad que exige o defiende aquello a lo que tiene derecho. Se trata aqu de facilitar el contacto y la comunicacin entre las partes implicadas (Instituciones o representante o del estado o no gubernamentales y la comunidad) en conflicto o problema a fin de llegar a una solucin de la misma. 5. Abogado Social.- En este proceso el Psiclogo Comunitario. Acta como facilitador en la correccin o cambios de sistemas (reglas) complementarias facilitando o potenciando los intereses o capacidades de un grupo que se le consider perjudicado por las reglas o normas existentes. 6. Organizador y Dinamizador Comunitario.- Aqu se designa la intervencin del Psiclogo Comunitario como agente indirecto de cambio social, sea como Facilitador o Dinamizador, siendo sus orientaciones, conocimientos y participacin las que posibilitan los procesos de cambio y transformacin existentes en el propio sistema.

13 7. Promotor de Desarrollo de Recursos Humanos .- Funcin que tiene como carcter ms educativo, formativo que tcnico, puesto que se entiende como desarrollo de potencialidades en personas y grupos o recursos existentes. (formacin de profesionales o promotores de salud) desarrollando la capacidad de prestacin de servicios o de ayuda a otros.

CARACTERISTICAS DEL PERFIL DEL PSICLOGO COMUNITARIO:

Sensibilidad Social: Es decir identificarse, vivir la problemtica que acontece. Antipaternalista: El Psiclogo no debe hacer las cosas por otros, con la idea de que no tiene la capacidad de delegar sus propias funciones y capacidades cognitivas. Antietnocentrico: Tener un comportamiento respetuoso de la cultura, de los modos de vida de otro grupo social, es decir esta libre de perjuicios. Capacidad adaptativa: El Psiclogo comunitario debe adaptarse a diversas situaciones que pueden ser contrarias a sus propios modo de vidas y valores. Capacidad innovadora: La adaptacin de los elementos cognoscitivos y tcnicos a la realidad social, as como tambin de creacin de otras para lograr una real, y total comprensin de la realidad. Liderazgo y manejo de grupo: Debe conocer el manejo de grupos, as como de tcnica grupales. Asume un rol constante de solucionador de conflictos e incentivador de organizaciones naturales y/o formales. Capacidad de despojarse del Psicologismo y de todos los Ismos: Despojarse de teoras preconcebidas, ya que somos seres .Bio Psico Sociales, no todos los problemas estn causados por factores netamente psicolgicos, hay otros ms que interfieren y hay que saber reconocerlos.

Tomado de:

PSICOLOGA COMUNITARIA. Por Snchez Vidal.Cap. III. Psicologa Comunitaria Aproximaciones Conceptuales. Pp. 26- 35. Editorial PPU. Espaa 1991

CAPTULO V:

ASPECTOS TEORICOS DEL METODO CUALITATIVO Los hechos ensean mucho pero es a quien sabe ver.

14

Annimo

EL Mtodo Cualitativo supone la preponderancia de lo individual y lo subjetivo, se da desde adentro. Es un mtodo de que permite conocer (investigar) interpretativa referida al individuo, al aspecto particular; por lo tanto su concepcin de la realidad social parte desde una perspectiva humanstica. Se basa su estudio en una muestra reducida de sujetos los cuales son seleccionados por algn mtodo general no probalstico.

I.

a)

Caractersticas del Mtodo Cualitativo.

El investigador como instrumento de medida; aqu todos los datos obtenidos en la investigacin son filtrados por el criterio del investigador, lo cual se presta a que los resultados sean subjetivos. Para poder evitar esto es preciso que el investigador se adiestre en una disciplina que le permita la autoconsciencia y un anlisis recursivo que haga el investigador adoptar una subjetividad disciplinada

Como caractersticas generales tenemos:

b) Estudios Intensivos en pequea escala: Se basa en la exploracin de algunos casos, los mismos que son especiales, basndose en hechos que ocurren raras veces y son fuente de investigacin difciles de abordar mediante mtodos cuantitativos. Sin embargo, en el mtodo cualitativo, ste suele realizarse en un ambiente natural. c) Teoras e hiptesis: No busca aprobar teoras o hiptesis, por el contrario partiendo de sus resultados se convierte mas bien en un mtodo que genera teoras e hiptesis. d) No cuenta con reglas de procedimiento: La recogida de datos no se especifica previamente, las variables no se definen operacionalmente, sino se describen, explican y se comprenden; por lo que se convierte en un mtodo flexible, evolucionaro y recursivo. e) Holstica; no se divide en variables, abarca el fenmeno en su conjunto tomando en cuenta las diferentes teoras que los explican. f) Recursiva: el diseo es emergente y se elabora a medida en que avanza la investigacin. Es decir el problema inicial s reformula con el fin de constatar si los datos obtenidos permitan la explicacin del fenmeno. g) Categorizacin, para categorizar los fenmenos se plantea una serie de interrogantes que permitan clasificar los datos respondiendo a la pregunta: A qu grupo pertenece esta categora?. As van dndose un orden secuencial que permitir un mejor resultado de la investigacin. h) Anlisis Estadstico, generalmente no permite un anlisis estadstico, sofisticado generalmente suele hacer recuentos y frecuencias siempre y cuando se est seguro de los datos con que se cuentan. i) j) Serendipity, por lo mismo que es una mtodo flexible permite incorporar hallazgos que no se toman en cuenta en un inicio entre los objetivos. Emocionalmente satisfactoria, porque es democrtica y participativa e incluso populista.

15

II-

ASPECTOS CORRELATIVOS DEL Y CUALITATIVO (*)

METODOLOGIA

CUANTITATIVO

SEGN LA NATURALEZA DE LOS DATOS EL METODO CUANTITATIVO EL METODO CUALITATIVO Concibe al objeto de estudio como externo Es una investigacin desde adentro que en un intento de lograr la mxima objetividad. supone una preponderancia de lo individual y subjetivo. Su concepcin de realidad social concide con la perspectiva positivista. Su concepcin de la realidad social entra en la perspectiva humanista Es una investigacin normativa, cuyo objetivo esta en conseguir leyes generales Es una investigacin interpretativa, referidas al grupo. referida al individuo, a lo particular. SEGN EL LUGAR LO CUANTITATIVO: DE LABORATORIO LO CUALITATIVO: DE CAMPO El objetivo es conseguir el mximo control de El objetivo esta en conseguir una situacin lo variables. mas real posible. En contrapartida, la situacin carece de las caractersticas propias de los ambientes Dentro de estos estudios se incluyen por naturales. una parte las investigaciones ex post facto y los estudios etnogrficos Es de tipo de investigacin experimental.

SEGN L NUMERO DE INDIVIDUOS Y TIPO DE MUESTREO LO CUANTITATIVO: ESTUDIO DE GRUPOS LO CUALITATIVO: ESTUDIO DE SUJETOS UNICOS GRANDES O GRUPOS REDUCIDOS. Se basan en nuestras amplias que han sido Generalmente pueden llegar a utilizar algn seleccionadas por algn mtodo de tipo de muestreo no probabilistico. muestreo probabilistico. Las muestras de sujetos deben ser Es deseable que las muestras de sujetos representativas, miembros clave y sean representativas pero no se busca a privilegiados en cuanto a su capacidad miembros particularmente privilegiados. informativa. SOBRE EL INVESTIGADOR LO CUANTITATIVO: LO CUALITATIVO: El investigador utiliza diversos instrumentos El investigador es el instrumento de medida. para medir las variables de estudio, en forma Todos los datos son filtrados por el criterio sistemtica, controlada y objetiva. del investigador, por consiguiente los Deja de lado su propia intuicin y capacidad resultados pueden ser subjetivos. empata para no contaminar los resultados. Hace uso de la intuicin y capacidad empatca para recoger la informacin.

SOBRE EL LENGUAJE LO CUANTITATIVO LO CUALITATIVO Considera que el lenguaje es limitante y no Considera que el lenguaje es capaz de proporciona una descripcin real y describir la naturaleza de un fenmeno tal y completa del fenmeno que se estudia. como se presenta. SOBRE EL PROCEDIMIENTO LO CUANTITATIVO LO CUALITATIVO El mtodo de recogida de datos se especifica El mtodo de recogida de datos no se con anterioridad, no se improvisa. especifica previamente. Las variables son definidas Las variables no quedan definidas operacionalmente para permitir su medicin o operacionalmente ni suelen ser susceptibles

16 manipulacin. de medicin objetiva.

SOBRE LAS TECNICAS LO CUANTITATIVO LO CUALITATIVO Utilizan preferentemente tests psicolgicos, Las tcnicas mas usadas se centran registros, cuestionarios entrevistas ordinariamente en el lenguaje hablado o escrito: estructuradas, pruebas situacionales pero el lenguaje sirve tanto para revelar lo que observaciones controladas, sondeos, etc. pensamos y sentimos. Utiliza las siguientes tcnicas: Observacin participante y no participante. Entrevista Estructurada y No Estructurada Entrevista en profundidad (puede ser con informantes claves) Cuestionarios abiertos Tcnicas proyectivas Con estas tcnicas se pretende estudiar lo que la gente dice y hace, en lugar de lo que dice que hace siendo este ultimo propio de lo cuantitativo. SOBRE EL ANALISIS ESTADISTICO LO CUANTITATIVO LO CUALITATIVO Busca cuantificar los hallazgos a travs de Tradicionalmente se consideraba que no anlisis estadsticos desde los mas simples a permite un anlisis estadstico, por que no los mas sofisticados que incluso intentan busca cuantificar sus resultados, salvo a brindar respuestas causales a los problemas de nivel de frecuencias y porcentajes. Sin estudio. embargo actualmente se utilizan tcnicas estadsticas. Las mas apropiadas para analizar datos cualitativos son la ji-cuadrada, la prueba de dos colas de Mann. Whitney para el anlisis de datos categoriales

SOBRE LA CONFIABILIDAD LO CUANTITATIVO LO CUALITATIVO El concepto tradicional de confiabilidad La confiablidad esta orientada hacia el nivel implica que un estudio se puede repetir sin de concordancia interpretativa entre alterar los resultados, es decir, es una medida diferentes observadores, evaluadores, o de la replicabilidad de los resultados de la jueces del mismo fenmeno. investigacin Se considera un buen nivel de confiabilidad Mas especficamente se aborda la un 70% confiabilidad a travs del grado de Puede hacer confiabilidad externa e interna consistencia del instrumento de medida La confiabilidad externa es cuando Entre los diversos tipos se encuentran: investigadores independientes, al estudiar de Test-Retest una realidad en tiempos o situaciones

17 diferentes, llegan a los mismos resultados La confiabilidad interna es cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad concuerdan en sus conclusiones.

Formas paralelas Dos mitades Consistencia interna

SOBRE LA VALIDEZ LO CUANTITATIVO LO CUALITATIVO La validez interna en la investigacin cientfica La validez interna es cuando una investigacin de tipo experimental, se refiere al grado en al observar, medir o apreciar una realidad, que la variacin observada en la variable observa, mide o aprecia esa realidad y no dependiente es debida a la variable otras; es decir que la validez puede ser independiente definida por el grado o nivel en que los resultados de la investigacin reflejan una La validez interna es el sine qua non para la imagen clara y representativa de una realidad o validez externa situacin dada. La validez externa se relaciona con la La validez externa, consiste en averiguar generalizacin de los resultados. hasta que punto las conclusiones de un A fin de asegurarla se debe controlar en primer estudio son aplicables a grupos similares lugar la representatividad de la muestra, mediante algn mtodo de muestreo probabilistico ( *)Fuente: Separatas Resumen. Prof. Cecilia Salgado Levano

Tomado de:

Mtodos de Investigacin en Educacin.

-Por R. Bisquerra. Cap. V. P.p. 270-278. Editorial CEAC. Espaa 1989.

CAPTULO VI:

TECNICAS PARTICIPATIVAS:

Una cosa construida se ama despus de ser construida; en cambio, una cosa creada es amada desde antes de su existencia.

Charles Dickens

18 Las tcnicas participativas representan herramientas valiosas para las acciones de intervencin social comunitario, encaminadas a promover la participacin de los grupos en las acciones de desarrollo y cambio social. Estn conformadas por: 1. Dinmicas de animacin y presentacin: Son una serie de tcnicas que permiten crear un ambiente fraterno, participativo y horizontal en el trabajo de formacin y educacin. 2. Tcnicas de Anlisis General: Son un conjunto de tcnicas que pueden ser utilizadas para el tratamiento de cualquier tema. 3. Ejercicios de Abstraccin: Cuyo objetivo central es desarrollar la capacidad de abstraccin y sntesis. 4. Ejercicios de Comunicacin: Cuyo objetivo es introducir a la problemtica especifica de la comunicacin, tanto personal como social. 5. Tcnicas de Organizacin y Planificacin: Su objetivo central es permitir a distintos grupos ver la importancia de organizarse y planificar correctamente el trabajo para conseguir sus objetivos y a la vez dar herramientas concretas para planificar correctamente y democrticamente su trabajo Desde hace muchos aos se aplican tcnicas participativas, tanto para el trabajo de educacin popular como en actividades de promocin social. USO Y PAPEL QUE LE DAMOS A LAS TECNICAS PARTICIPATIVAS: Como primera afirmacin, creemos que las tcnicas son solo instrumentos en un proceso de formacin. Afirmamos esto, porque hablar de un proceso educativo es hablar de una forma especifica de adquirir conocimientos; y crear y recrear el conocimiento, es un proceso que implica una concepcin metodolgica a travs de la cual este proceso se desarrolla. Frecuentemente se habla de metodologas participativas haciendo referencia por lo general a la utilizacin de tcnicas participativas, pero con una concepcin metodolgica tradicional, en la que interesa sobre todo el aprendizaje de conceptos y no el hacer un proceso educativo basado en una permanente recreacin del conocimiento. La experiencia del trabajo social-comunitario ha hecho precisar nuestra concepcin metodolgica basndose en la teora dialctica del conocimiento y partiendo de esto afirmacin que la educacin popular debe fundamentarse en una concepcin metodolgica dialctica. a. Significa partir siempre de la practica, o sea de lo que la gente sabe, vive y siente; las diferentes situaciones y problemas que enfrentan en su vida, y que en un programa educativo se plantean como temas a desarrollar. b. Desarrollar un proceso de teorizaron sobre esa practica, no como un salto a lo terico sino como un proceso sistemtico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes, que permita ir descubriendo los elementos tericos e ir profundizando de acuerdo al nivel de avance del grupo. El proceso de teorizacion as planteado, permite ir ubicando lo cotidiano, lo inmediato, lo individual y parcial, dentro de lo social, lo colectivo, lo histrico, lo estructural. c. Este proceso de teorizacion debe permitir siempre regresar a la practica para transformarla, mejorarla y resolverla, es decir, regresar con nuevos elementos que permitan que el conocimiento inicial, la situacin, en sentir del cual partimos, ahora nos lo podemos explicar y entender, integral y cientficamente.

Creemos que las tcnicas deben ser participativas para realmente generar un proceso de aprendizaje como el que se plantea, porque permiten:

a. b. Desarrollar un proceso colectivo de discusin y reflexin. Permiten colectivizar el conocimiento individual, enriquecer este y potenciar realmente el conocimiento colectivo.

19 c. Permiten desarrollar una experiencia de reflexin educativa comn. Muchas de estas tcnicas permiten tener un punto comn de referencias a travs del cual los participantes aportan su experiencia particular, enriqueciendo y ampliando de esa experiencia colectiva. d. Permiten realmente una creacin colectiva, del conocimiento donde todos somos participes en su elaboracin, y por lo tanto, tambin de sus implicaciones prcticas. Como dijimos, las tcnicas son slo herramientas que estn en funcin de un proceso de formacin u organizacin. Una tcnica en si misma no es formativa ni tiene un carcter pedaggico. Para que una tcnica sirva como herramienta educativa, debe ser utilizada en funcin de un tema especifico, con un objetivo concreto e implementada de acuerdo a los participantes con los que se est trabajando.

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA EN LA UTILIZACION DE LAS TECNICAS

Como toda herramienta, hay que saber para que sirve una tcnica, y como y cuando debe utilizarse. Las tcnicas debemos dirigirlas siempre hacia el logro de un objetivo preciso. a. Como mencionaremos anteriormente el uso de las tcnicas debe estar siempre en funcin de los objetivos concretos que tenemos en un programa de formacin. Por ejemplo, si estamos trabajando el tema Cooperativismo, nos planteamos objetivos especficos para cada uno de los puntos del tema: TEMA La Cooperacin La Organizacin cooperativa Analizar la importancia de la organizacin en el Etc. trabajo colectivo. OBJETIVO Ver la importancia del trabajo en equipo y el aporte individual.

Debemos elegir, entonces, tcnicas que permitan lograr cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Elegimos, por ejemplo, el Rompecabezas de la Organizacin, para ver el tema de la Cooperacin, esta tcnica nos da elementos simblicos para discutir y llegar el objetivo propuesto. Teniendo el objetivo claro podemos guiar la discusin. Hacia el tema de inters y evitar que ella se disperse en otros aspectos que no son importantes para el tema en estos momentos. Al aspecto de la comunicacin que est presente en esta tcnica se discute pero no se centra la discusin en l, ya que no se trata de analizar el papel de la comunicacin en este momento.

Cuando elegimos una tcnica debemos tener claro que objetivo queremos lograr con ella.

b.

As como debemos relacionar la tcnica con el objetivo, debemos tambin precisar el procedimiento a seguir para su aplicacin de acuerdo a: el nmero de participantes.

20

Tema

La Cooperacin

el tiempo disponible. Objetivo

Ver la importancia

Tcnica

del Rompecabezas. -

Procedimiento

4 Grupos de 5

trabajo colectivo y el aporte individual. -

personas al azar. Repartir rompecabezas. Discusin en grupos de lo que sucedi en dinmica problemas cooperacin dieron. Plenarios: cules de que y la los de se los

esos problemas son los ms sentidos en su trabajo. Conclusiones de la

discusin (Anotar en la pizarra)

Teniendo en cuenta el procedimiento y la aplicacin de la tcnica, se calcula el tiempo aproximado que se necesita. Siempre se debe detallar el procedimiento, eso nos permite conducir correctamente la tcnica hacia el objetivo planteado, nos permite precisar el manejo de la tcnica.

Toda tcnica debemos, conocerla bien, saberla utilizar en el momento oportuno y saberla conducir correctamente.

c.

Es frecuente que son una tcnica muy sencilla, nos entusiasmamos y queramos llegar a causas y respuestas al problema o tema que se est trabajando, ms all del objetivo que nos habamos propuesto.

Cuanto utilizamos cualquier tcnica esta nos da elementos que motivan la discusin siempre tenemos que tener claro hasta dnde queremos y podemos llegar en una discusin con esa tcnica? La repuesta a esta pregunta varia y depende casi exclusivamente del coordinador. Este debe tener en cuenta primero que nada, el objetivo que se ha propuesto, ste sirve como orientacin, tambin se debe tener presente las inquietudes y entusiasmo por la discusin que se genera en los participantes y ser lo suficientemente flexibles: a) Para no cortar una discusin que puede ayudar en ese momento a aclarar ms el tema, o b) Detener la discusin para que el proceso de reflexin se realice de forma ordenada y no saltar a generalidades que no ayudan a profundizar realmente el tema.

21

Una sola tcnica por lo general, no es suficiente para trabajar un tema. Siempre debe estar acompaada de otras que permitan un proceso de profundizacin ordenado y sistemtico.

Tambin es usual abusar de los elementos simblicos de una dinmica y hacer con ellos comparaciones muy forzadas sobre la realidad. Por ejemplo, utilizar una dinmica de animacin como Las lanchas para reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo. El quitarle el carcter de animacin para que tiene la dinmica, es no reconocer su particularidad y seguramente crear confusin.

Es importante saber ubicar las caractersticas particulares de cada tcnica, sus posibilidades y lmites.

d.

Un elemento importante a tomar en cuenta para la aplicacin de cualquier tcnica es tener imaginacin y creatividad, para modificarla, adecuarla y crear nuevas, de acuerdo a los participantes y a la situacin especficas que se debe enfrentar. Este elemento nos permite no amarrarnos a la tcnica en s, sino al proceso de formacin que estamos tratando de llevar a cabo, donde lo fundamental no es la tcnica sino el objetivo que se persigue, el proceso mismo de formacin, la concepcin metodolgica que gua. Una tcnica que puede tener mltiples variantes y mltiples procedimientos, al aplicarla con diferentes participantes, en diferentes situaciones, o para diferentes objetivo.

Las tcnicas deben ponerse al alcance de todos para que sean utilizadas creativamente

A LOS QUE COORDINA: Para que la aplicacin de una tcnica sea efectiva en su sentido pedaggico, es imprescindible que el coordinador: 1. Antes de escoger una tcnica se haya contestado las siguientes preguntas. Qu tema vamos a trabajar? Cul es el objetivo que se quiere lograr? para que? Con quienes se va a trabajar? (caractersticas de los participantes).

Una vez contestadas esas tres preguntas, plantearse que tcnicas es la ms adecuada para tratar ese tema, para lograr esos objetivos propuestos, con esos participantes especficos. 2. Un tercer paso que todo coordinador debe precisar una vez resueltos los otros dos, es como va a implementar la tcnica, detallar el procedimiento que va a seguir en su aplicacin. Una vez precisado esto, calcular y ajustar el procedimiento de acuerdo al tiempo disponible. 3. Un elemento imprescindible es que los que coordinan conozcan el tema que se est tratando, para poder conducir correctamente el proceso de formacin y enriquecerlo con todos los elementos que surjan de la participacin de la gente. Sugerencias para la discusin:

22

Cuando aplicando cualquier tcnica podemos tener las siguientes preguntas y pasos bsicos que nos ayudan a desarrollar ordenadamente el proceso de discusin: 1. Motivacin inicial para centrar el tema: que los participantes se ubiquen en el tema que se va a tratar (en el caso de las dinmicas vivenciales, esta ubicacin se debe realizar de forma general que la dinmica no pierda su fuerza ni espontaneidad). 2. Una vez realizada la tcnica, y de acuerdo al tipo de tcnica que utilizamos empezamos por preguntar. Qu escuchamos? (tcnica auditiva) Qu sentimos? Que pas? (tcnicas vivenciales) Este paso nos permite un primer ordenamiento colectivo reconstruyendo e recordando los principales elementos. 3. 4. Una vez realizada la etapa anterior, pasamos a analizar ms a fondo los elementos presentes en la tcnica, su sentido, lo que nos hace pensar. Luego reaccionamos todos esos elementos con realidad misma. Qu relacin tiene con la realidad? Cmo se da en nuestro barrio, ciudad, etc.) 5. Llegar a una conclusin o sntesis de lo discutido. Qu Conclusin podemos sacar? Cmo resumimos lo discutido? Estas sugerencias de discusin sobre las tcnicas debemos asumirlas con creatividad y de forma flexible. Estos dos elementos importantes nos va a permitir llevar a cabo un proceso educativo que se participativo, democrtico y sobre todo, profundo y sistemtico. Qu vimos? (audiovisuales) Qu lemos o presentamos? (tcnicas escritas o grficas)

Tomado de:

Tcnicas Participativas para la Educacin Popular.

- Por ALFORJA. P.p. 1- 13 Editorial Tarea. Per 1986.

CAPTULO VII:

TECNICAS CUALITATIVAS DE RECOGIDA DE DATOS.

No es suficiente tener una mente extraordinaria, lo mas importante es saber como usarla bien

Rene Descartes

Segn Bisquerra (1989: 262): "Aspectos importantes a considerar en la recogida de datos son la negociacin de la entrada en el 'campo de estudio', el mantenimiento de principios ticos durante

23 todo el proceso de investigacin y el establecimiento de unas 'buenas relaciones' (rapport) con los informantes". Las tcnicas ms usadas se centran ordinariamente en el lenguaje hablado o escrito: pero el lenguaje sirve tanto para revelar lo que pensamos y sentimos como para ocultarlo. Existe sin embargo, un "lenguaje natural" ms universal: el lenguaje no verbal, que es un lenguaje de signos expresivos, como el que se manifiesta a travs de los ojos, la mmica, la expresin facial, los movimientos, gestos y posiciones del cuerpo y de sus miembros, el acento, el timbre y el tono de voz, etc., que depende del sistema nervioso autnomo, es involuntario y casi siempre inconsciente, y contribuye de manera muy eficaz a precisar el verdadero sentido de las palabras, reforzndolo o, quiz, desmintindolo.(Martnez, 1994). En la metodologa cualitativa las tcnicas fundamentales de recogida de datos Son la observacin participante, la entrevista cualitativa y las tcnicas narrativas. Caracterizacin: Las tcnicas cualitativas de recogida de datos presentan como peculiaridades especficas: a) b) c) Se centran sobre el sujeto en interaccin, por ejemplo, la observacin participante. El lenguaje y la comunicacin son fuentes claves para captar los hechos personales y sociales, es decir, los datos empricos. Los fenmenos humanos, sociales y educativos slo pueden entenderse y estn determinados por la relacin del hombre con su entorno social e histrico. Por tanto, se interesan por la construccin de los actores de la realidad. d) e) f) g) Los datos que se buscan y recogen se refieren a creencias, percepciones, Opiniones y preferencias de los sujetos. Participacin del observador frente a la posicin clsica de neutralidad. Inters por rasgos especficos ms que por aspectos normativos. Explicacin de la realidad con un sentido multidimensional y complejo, de ah que tengan especial significacin y sentido las tcnicas abiertas e interactivas y la triangulacin de datos, informantes, observadores y mtodos. Las tcnicas de recogida de datos pretenden una reconstruccin de la realidad. Goetz & LeCompte (1998), Schwartz & Jacobs (1984), Taylor & Bogdan (1986), Martnez (1994), con lo cual se pretende estudiar lo que la gente "dice y hace", en lugar de lo que "dice que hace", ms propio de la metodologa cuantitativa. Sin embargo, debemos tener presente que puesto que la subjetividad condiciona la percepcin de la realidad, no hay razn para tener en cuenta el punto de vista subjetivo del actor. En la metodologa cualitativa el anlisis de datos va paralelo a la recogida de los mismos. No se distinguen como fases distintas. Hay una interaccin permanente entre observacin e interpretacin; datos recogidos y anlisis, Si se distinguen es slo por fines didcticos. A continuacin se desarrollan dos tcnicas, que a nuestro juicio son las ms utilizadas en este tipo de metodologa y adems tiles para la Intervencin Preventiva Comunitaria: La Observacin Participante y la Entrevista.

24

OBSERVACION PARTICIPANTE

Conceptualizacin Implica la interaccin entre investigador y grupos sociales. Su objetivo es recoger datos de modo sistemtico directamente de los contextos y situaciones especficas por las que pasa el grupo. Se fundamenta en la idea de que la convivencia personal del investigador con el grupo o institucin que se investiga, que se traduce en el acceso a todas las actividades del grupo, hace ms fcil comprender las actuaciones de los sujetos, sus experiencias y procesos mentales. Al participar se acta sobre el medio y a su vez se recibe la influencia del medio. La observacin participante, segn Goetz y LeCompte (1988), sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos con los que organizan su mundo. Esta es la tcnica clsica primaria. Para ello el investigador vive con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilos y modalidades de vida. Para lograr esto, el investigador debe ser aceptado por esas personas, y slo en la medida en que se percibido como una buena persona", franca, honesta, inofensiva y digna de confianza. Ya que la mayora de los acontecimientos son expresados o definidos con estructuras lingsticas particulares, es decisivo que el investigador se familiarice con las variaciones del lenguaje y del agoto o jerga usados por los participante, sobre todo cuanto estos son jvenes. Adems, es importante recoger las historias, ancdotas y mitos que constituyen el trasfondo cultural-ideolgico que da sentido y valor a sus cosas, ya que determinan ~ que es importante o no importante, cmo las personas se ven unas a otras y cmo evalan. su participacin en los grupos y programas. Se podra sintetizar esta actividad con el siguiente esquema: El investigador debe tratar de responder a las preguntas de quin qu dnde cundo cmo y por qu alguien hizo algo; es decir, se consideran importantes los detalles. Este conjunto de interrogantes centran su actividad en la ubicacin de los datos mas significativos, que le servirn despus para la interpretacin adecuada de los hechos o acontecimientos. Tambin es importante que las expresiones ms valiosas y tpicas sean recogidas literalmente, para citaras despus, entre comillas como testimonio de las realidades observadas. Ventajas: Es particularmente adecuada cuando se trata de estudiar el comportamiento no verbal. Puesto que los estudios observacionales requieren bastante tiempo, el investigador puede desarrollar una relacin ms ntima e informal con los sujetos que est observando, generalmente en ambientes naturales. Los estudios observacionales son menos reactivos que los experimentales; pues suele haber menos sesgo entre el comportamiento real y los datos recogidos. Desventajas: Los datos son subjetivos Pueden los datos est sesgados y muchas veces se trata de impresiones. Son ideosincrticos y carecen de medidas cuantificables. Carecen de validez interna y externa.

25

LA ENTREVISTA

Conceptualizacin: La entrevista cualitativa, junto con la observacin participante, es la tcnica ms usual en la investigacin cualitativa. La diferencia bsica entre ambas tcnicas es la artificialidad con la que normalmente se lleva a cabo la entrevista frente a la naturalidad de los escenarios de observacin. La entrevista en profundidad, a travs de preguntas dirigidas al actor/es sociales, busca encontrar lo que es importante y significativo para los informantes y descubrir acontecimientos y dimensiones subjetivas de las personas tales como creencias, pensamientos, valores, etc. Esta informacin resulta fundamental para comprender su propia visin del mundo. El objetivo de la entrevista cualitativa es, por tanto, comprender las perspectivas y experiencias de las personas que son entrevistadas. La entrevista, adopta la forma de un dilogo coloquial o entrevista semiestructurada, complementada posiblemente con algunas otras tcnicas escogidas. El contexto verbal permite, as mismo, motivar al interlocutor, elevar el nivel de inters y colaboracin, reconocer sus logros, prevenir una falsificacin, reducir los formalismos, las exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la confusin o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. Taylor y Bodgan (1994) definen la entrevista en profundidad como encuentros investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, iones, tal como las expresan con sus propias palabras. Para Fontana y Frey (1994: 361-376), el xito de una buena entrevista est condicionado por los siguientes factores: el acceso a la situacin, la comprensin del lenguaje, la forma de autopresentarse, la localizacin del informante, conseguir sinceridad en la informacin, la elaboracin del informe, y la recogida de materiales empricos. Todas estas consideraciones pueden incluirse en trono a los tres procesos que incluye la entrevista : a)procesos de interaccin, b) procesos tcnicos de recogida de informacin y c) procesos instrumental de registro y conservacin de la informacin. Procesos de Interaccin. Dado que la entrevista es un acto de intercambio de comunicacin cruzada, es importante tener presente toda una serie de aspectos que facilitan una comunicacin eficaz y, por consiguiente, un testimonio de mayor calidad. Es conveniente crear condiciones iniciales que ayuden a la colaboracin y a un proceso de comunicacin fluido. Antes de iniciarse la entrevista. el entrevistador debe informar al entrevistado del inters y utilidad de la entrevista, identificando los objetivos y las condiciones de su desarrollozs. as como el lugar. hora de su celebracin su anonimato. No es conveniente iniciar la entrevista en condiciones poco favorables, con actitudes invasoras o de fuerza. Errores de este tipo acarrean consecuencias irreparables para el resto de la entrevista, afectando a la obtencin de referencias. Durante la entrevista el entrevistador debe transmitir inters, motivacin, confianza y credibilidad. La empata, por tanto. es la condicin esencial para que tenga lugar una autntica

26 comunicacin personal (Ruiz. 1996: 175). Tambin debe mantener comportamientos adecuados en torno a la manifestacin de sentimientos del entrevistado, resumir peridicamente la informacin obtenida para comprobar que el mensaje que se est captando es correcto y, por ltimo, ser prudente y no imponer u obligar a hechos o sentimientos que el entrevistado no desea. Patton (1987: 115) resume estas recomendaciones en la siguiente frase: el principio fundamental de la entrevista cualitativa es proveer un contexto en el que los entrevistados puedan expresar su comprensin en trminos propios. Procesos tcnicos de recogida de informacin La recogida de informacin depende directamente del xito de aplicacin de determinadas tcnicas y habilidades por parte del entrevistador, destacando entre ellas la formulacin de preguntas. La formulacin de preguntas condiciona el tipo y riqueza de informacin. En la primera fase de la entrevista las preguntas sern generales, superficiales y abiertas. Las preguntas cerradas quedan reservadas para momentos en la conversacin en los que es preciso concretar datos ya mencionados e insuficientemente tratados. La pregunta abierta inicial posibilita tantear y detectar el ritmo, densidad y profundidad de la conversacin que determina el entrevistado. Por tanto, el proceso a seguir se puede definir de lanzadera-embudo, consistente en plantear preguntas muy abiertas de carcter general al comienzo, para en pasos sucesivos ir estrechando y concretando las cuestiones hasta llegar a descender a detalles y datos singulares. La lanzadera permite reorientar y dar nuevos rumbos a la entrevista, saliendo en algunos casos de situaciones conflictivas, o volver a cuestiones anteriores que interesan clarificar, o/y evitar informaciones reiterativas o poco relevantes. La tcnica de embudo resulta muy til pata afinar y centrarse en el tipo de informacin que nos interesa. Ruiz (1996: 181-183) plantea proceder de lo ms amplio a lo ms pequeo, de lo ms superficial a lo ms profundo, de lo ms impersonal a lo ms personalizado y de lo ms informativo a lo ms interpretativo. La formulacin de preguntas ha de ser clara, carente de sesgos, es decir, que insinen al entrevistado el tipo de respuesta, y no directas (huir de apariencia de enfrentamiento o choque). La sensibilidad del entrevistador es una cualidad esencial para captar todos los mensajes emitidos en cualquier lenguaje por el interlocutor, seleccionar los temas o informaciones ms ricas y significativas y sacar a flote cuestiones o informaciones bloqueadas. En estas ocasiones es importante aplicar alguna tcnica de relanzamiento. Si el motivo es el agotamiento del tema, hay que abrir nuevos temas, si es cansancio es recomendable recurrir al chiste, distraccin, etc. Existen numerosas tcticas rara el relanzamiento de la comunicacin, tales como la estimulacin para plantear nuevos temas, el desarrollo de los aspectos mencionados, el resumen de lo planteado, etc. Una explicitacin de ellas puede verse en Ruiz (1996: 1S5)

27 Proceso instrumental de registro y conservacin de la informacin A lo largo de la entrevista, el entrevistador recaba informacin, va elaborando interpretaciones y a su vez dando sentido a las informaciones. El primer paso es registrar la informacin. Consiste en la reproduccin de lo ocurrido durante la entrevista sin resumir ni interpretar. El registro de la informacin puede realizarse, bien tomando notas o utilizando algn medio tecnolgico: grabaciones audio o vdeo. La toma de notas cuando la entrevista se graba se centra en frases o listados de aspectos ms relevantes, escribindose entrecomillados para expresar literalmente el lenguaje utilizado. Cuando la entrevista no se graba, las notas deben ser lo ms completas y exhaustivas posibles. La utilizacin de la grabacin no elimina la necesidad de tomar notas. Segn Patton (1987: 132), stas sirven a dos propsitos: ayudar al entrevistador a formular nuevas cuestiones, as como volver sobre algo que ya se haba dicho anteriormente a lo largo de la entrevista, y facilitar el posterior anlisis. Las recomendaciones que Patton hace para la toma de notas son las siguientes: a) b) c) d) Utilizar comillas para indicar frases textuales. Elaborar algn sistema de abreviaturas o taquigrfico para facilitar la toma de notas. Desarrollar mecanismos para indicar interpretaciones, pensamientos o ideas sobre lo que ocurre durante la entrevista. Dejar constancia de las preguntas precisas que se plantean. Posteriormente a la entrevista se revisarn las notas de campo para examinar su coherencia y sentido, y comprobar que las informaciones obtenidas son tiles a nuestros propsitos. Esta revisin revelar reas de ambigedad o de incertidumbre que debern ser retomadas. Tambin se anotarn ms detalles y observaciones sobre la entrevista: ambiente en que transcurri, cmo reaccionaban los entrevistados y otros datos que ayuden a establecer el contexto de la interpretacin y a dar sentido a los datos. El perodo posterior a la entrevista es un tiempo crtico de reflexin y elaboracin. Esta actividad es importante para garantizar la utilidad y fiabilidad de los datos. En la entrevista se conjuga simultneamente la captacin de informacin con la reflexin y la interaccin social. De ah que exija gran concentracin al entrevistador y el menor nmero de interferencias. Los medios tecnolgicos son recursos de gran utilidad y valor ya que proporcionan y acumulan gran cantidad de informacin fidedigna. La transcripcin fiel de estos datos es el material base con el que se realiza el anlisis y la contrastacin de hiptesis, mediante programas informticos especficos que expondremos en el Captulo 9. La entrevista cualitativa aporta profundidad y detalle sobre las personas que pertenecen a determinados escenarios sociales. La visin interna de los protagonistas facilita la interpretacin de comportamientos exteriorizados. Adems proporciona informaciones, no observables directamente, sobre sentimientos, intenciones, pensamientos, emociones, etc. Conduccin Tcnica de la Entrevista:

28 a) Despus de escoger un lugar apropiado y que propicie y facilite una atmsfera agradable para un dilogo profundo, y despus de haber tomado todos los datos personales que se consideran tiles o convenientes, la entrevista se relacionar con la temtica propia de la investigacin en curso. b) c) d) Ser una entrevista no estructurada, no estandarizada, flexible, dinmica, ms bien libre y, bsicamente, no directiva. La actitud general del entrevistador ser la de un "oyente benvolo", con una mente lmpida, fresca, receptiva y sensible. Ms que formular preguntas, el entrevistador tratar de hacer hablar libremente al entrevistado y facilitarle que se exprese en el marco de su experiencia vivencial y su personalidad. De este modo, podr descubrir las tendencias espontneas (motivaciones, intenciones, aspiraciones, conflictos y defensas) en lugar de canalizaras, y podr situar todo el relato en su contexto personal en lugar de abstraerlo del mismo. e) El entrevistador presentar todos los aspectos que quiera explorar en la investigacin, agrupados en una serie de preguntas generales y en forma de temas, elegidos previamente, bien pensados y ordenados de acuerdo con la importancia o relevancia para la investigacin. f) Sin embargo, el cuestionario debe ser slo una gua para la entrevista, cuyo orden y contenido pueden ser alterados de acuerdo con el proceso de la entrevista: el entrevistado debe sentirse como "co-investigador". g) No se debe dirigir la entrevista: que el sujeto aborde el tema como quiera y durante el tiempo que desee; tampoco se debe discutir su opinin o sus puntos de vista, ni mostrar sorpresa o desaprobacin y, menos aun, evaluacin negativa, sino al contrario, gran inters en lo que dice o narra. h) No se interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado; se deber, ms bien, dejarlo que agote lo que tiene en la mente. Las preguntas directas suelen conducir a respuestas superficiales y estereotipadas. i) Invitarlo a que "diga algo ms", "profundice", "clarifique" o "explique" aspectos que parezcan de mayor relevancia o no estn suficientemente claros, como el usar ciertas palabras o smbolos especiales o al asumir ciertos presupuestos. Se puede parafrasear lo que la persona dijo y pedirle su confirmacin. j) Que la persona se sienta con plena libertad de tratar otros temas que le parezcan relacionados con el abordado expresamente: que sienta que el entrevistador no los considera como disgresiones, sino como algo interesante. k) La entrevista debe grabarse -por lo menos el dilogo- y, de ser posible, tambin la imagen. En el caso de grabacin de vdeo, la cmara debe estar enfocada al entrevistado y, sobre todo, a su rostro. Su objetivo es captar el lenguaje mmico facial, no verbal, que ayudar despus a interpretar el lenguaje verbal. La cmara puede estar oculta o en una sala aparte. Conviene, no obstante, informar al entrevistado de esta grabacin y obtener su aprobacin

29 asegurndole que se har uso de ella en forma estrictamente confidencial y slo para los fines de la investigacin. Esta etapa de la investigacin cualitativa finaliza cuando se ha recogido y descrito un buen conjunto de material protocolar (primario), en entrevistas, grabaciones y anotaciones, que se consideren suficientes para emprender una slida categorizacin o clasificacin que, a su vez, pueda nutrir un adecuado anlisis, interpretacin, teorizacin y conducir a resultados valiosos.

Tomado de:

Mtodos de Investigacin en Educacin.

-Por R. Bisquerra. Cap. V. P.p. 270-278. Editorial CEAC. Espaa 1989.

CAPTULO VIII:

TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS

La experiencia no es lo que le pasa a un hombre. Es lo que el hombre hace con lo que le pasa.

Aldous Huxley

Entre las tcnicas de anlisis se pueden citar la triangulacin, el anlisis de contenido, el anlisis crtico, la reflexin personal, contrastacin de hiptesis rivales, comparacin, obtencin de feedback de los informadores, replicacin, etc. En algunos casos se pueden incluir tcnicas de anlisis cuantitativos, como distribuciones de frecuencias o tablas de contingencias. Goetz & LeCompte (1988:172) dentro del anlisis e interpretacin de los datos incluyen:

30 a) Teorizacin: Forma genrica del pensamiento sobre el cual se construye todo el anlisis; se compone b) de percepcin, comparacin, contrastacin, agregacin y ordenacin; determinacin de vnculos y relaciones; y especulacin. Estrategias de seleccin secuencial: Son operaciones formales diseadas para integrar el anlisis y la recogida de datos: seleccin de casos negativos, seleccin de casos discrepantes, muestreo terico y seleccin de teoras relevantes para las distintas fases de la investigacin. c) Procedimientos analticos generales: Son medios de manipulacin sistemtica de datos: induccin analtica, comparaciones constantes, anlisis tpolgico, enumeracin y protocolos observacionales estandarizados. La interpretacin e integracin de resultados se realiza mediante la combinacin de los siguientes procesos: Consolidacin terica, aplicacin terica, utilizacin de metforas, analogas y sntesis. A continuacin se desarrollan dos tcnicas de anlisis de datos que a nuestro juicio son las ms importantes: Triangulacin y Anlisis de Contenido.

TRIANGULACION

Es una de las tcnicas de anlisis de datos ms caractersticas de la metodologa cualitativa. El principio bsico consiste en recoger y analizar datos desde distintos ngulos para compararlos y contrastarlos entre s. Denzin (1970) define la triangulacin como la combinacin de metodologa en el estudio de un mismo fenmeno. Para Kemmis (1983) consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de datos: personas, instrumentos, documentos o la combinacin de todos ellos. (Citado por Bisquerra, 1989).

La triangulacin actualmente se entiende en sentido amplio, dndose cuatro tipos bsicos y una combinacin entre ellos:

a) b) c)

Triangulacin de Datos: Se recogen datos de diversas fuentes para su contraste,

incluyendo diversidad:

Temporal: Se recogen datos en distintos momentos para comprobar si los resultados son

constantes;

Espacial: Se contrastan datos recogidos de distintas partes para comprobar las

coincidencias,

Personal: Se utilizan distintos sujetos (o grupos) para contrastar los resultados.

Triangulacin de investigadores: Se utilizan distintos observadores para

comprobar que todos ellos registran lo mismo; diversos investigadores contrastan sus resultados respectivos sobre el mismo tema.

Triangulacin Terica: Se trabaja sobre teoras alternativas, incluso contrapuestas

ms que sobre un nico punto de vista. De esta forma se pretende tener una interpretacin ms comprensiva del fenmeno.

Triangulacin Metodolgica: Se aplican distintos mtodos y se contrastan los

resultados para analizar las coincidencias y divergencias. Se pueden utilizar distintos<in~strumentos y se contrasta si se llega a las mismas conclusiones.

31

Triangulacin Mltiple: Se combinan varios tipos de triangulacin: datos,

observadores, teoras y metodologa. La combinacin de niveles de triangulacin consiste en utilizar ms de un nivel de anlisis; (recordemos que los tres principales niveles de anlisis son individual, social e interactivo).

ANALISIS DE CONTENIDO

La palabra anlisis es su origen etimolgico, quiere decir separar o dividir las partes de un todo con el fin de entender los principios y elementos que lo componen. Pero cuando el todo es un sistema o una estructura, la divisin o separacin puede tambin destruir su naturaleza y llevarnos a no entender la nueva realidad "emergente" que lo hace tal. As, por ejemplo, nunca podramos conocer las propiedades del agua descomponiendo sus molculas en tomos de hidrgeno y oxgeno, ya que las propiedades de la molcula de agua aparecen slo al unirse dos tomos de hidrgeno con uno de oxgeno. Lo mismo los Investigadores cualitativos creen que sucede con cualquier otro sistema o estructura, ya sea del campo natural como del rea social. Fue Descartes, quien. aconsej que para entender un problema, haba que fragmentarlo en tantos elementos simples y separados como fuera posible. Pero anteriormente Aristteles haba advertido que el todo era algo ms que la suma de sus partes". El enfoque de la filosofa analtica y positivista, con su nfasis en lo cuantitativo ha seguido el enfoque de Descartes. El anlisis de contenido fue definido por Berelson en 1952 como una "tcnica de investigacin para la descripcin objetiva, sistemtica y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicacin". Posteriormente se ha aplicado tambin al contenido latente. En sntesis, de lo que se trata es de transformar un documento escrito en datos cuantitativos. Para Fox, 1980 (Citado por Bisquerra, 1989) tiene tres finalidades: a) b) c) Anlisis concreto del contenido semntico, entendido como recuento de palabras. Anlisis del tono trasmitido por un conjunto de datos (enfoque favorable o desfavorable). Utilizacin para hacer deducciones acerca de las intenciones del emisor. El propsito del anlisis de contenido puede ser, por ejemplo: Describir tendencias, analizar tcnicas persuasivas, analizar el estilo, describir patrones de comunicacin, relacionar caractersticas, relacionar atributos, etc.

Sus pasos son:

1) 2) 3) 4) 5)

Decidir el cunto: Si se va a analizar todo el texto o una muestra. En este ltimo caso, seleccionarla. Definir la unidad de anlisis: Palabras, frases, oraciones, prrafos, temas, etc. Categorizacin: Identificar, seleccionar y estructurar las categoras del anlisis. Fiabilidad: Correlacin entre las categorizaciones de varios codificadores. Anlisis estadstico: Utilizar frecuencias, pruebas de independencia, pruebas de bondad, de ajuste, etc.

32 En un anlisis de contenido hay que identificar en primer lugar las unidades de anlisis. Estas pueden ser. palabras clave, frases, prrafos, temas, caracteres (por ejemplo en una novela) etc. Existen varios procedimientos de anlisis. Los ms utilizados son el recuento de palabras clave y la identificacin de categoras. Las palabras clave son aquellas con una carga semntica muy importante para el tema. Por ejemplo, en un discurso poltico se puede hacer un recuento del nmero de veces que se han pronunciado palabras como: democracia, libertad, paz, justicia, inflacin, paro, terrorismo, inseguridad ciudadana, delincuencia, bienestar social, desarrollo, progreso, Producto nacional bruto, ndice de precios al consumo, etc. Para identificar categoras se realiza una inspeccin inicial del documento a partir del cual se determinan los principales temas contemplados. Las categoras propuestas deben cubrir las principales reas de contenido. Segn los seguidores de esta metodologa la categorizacin, el anlisis y la interpretacin de los contenidos no son actividades mentales separables, sin embargo, por razones didcticas se llegan a separar. Sealan que el paso de la categorizacin o clasificacin exige una condicin previa: El esfuerzo de "sumergirse" mentalmente, del modo ms intenso posible, en la realidad ah expresada. Cada nueva revisin del material escrito, audicin de los dilogos o visin de las escenas filmadas permitir captar aspectos o realidades nuevas, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que, ahora, quiz con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. En la prctica, en cada revisin del material disponible es til ir haciendo anotaciones marginales, subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones ms significativas y que tienen mayor poder descriptivo, poniendo smbolos pictogrficos, mnemnicos o numricos, elaborando esquemas de interpretacin posible, diseando y rediseando los conceptos de manera constante. En este primer momento es necesaria una gran tolerancia a la ambigedad y contradiccin (qu, quiz, sean slo aparentes), una gran resistencia a la necesidad de dar sentido a todo con rapidez, y una gran oposicin a la precipitacin por conceptualizar, categorizar o modificar cosas de acuerdo con los esquemas ya familiares. Hay que "alejar" todo lo que no "emerja" de la descripcin protocolar; de otra manera, no se ver ms de lo que ya se sabe y no se har ms que reafirmarse en las viejas ideas y an en los propios prejuicios. Posteriormente se trata de categorizar o clasificar las parte en relacin con el todo, de describir categoras o clases significativas, de ir constantemente diseando y rediseando, integrando y

33 reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Siguiendo a Dilthey (Citado por Martnez, 1994) podemos establecer tres condiciones para comprender mejor el significado que tienen las expresiones de la vida de otras personas: Es necesario familiarizarse con los procesos mentales mediante los cuales se vive y se expresa el significado; esto constituye la vida cotidiana de todo ser humano, pero el investigador debe ser ms riguroso, sistemtico y crtico en ello. Se necesita un conocimiento particular del contexto concreto en que tiene lugar una expresin: Una palabra se entiende en el contexto de una frase, una accin humana en el contexto de su situacin, etc. Es necesario conocer tambin los sistemas sociales y culturales que proveen el significado de la mayora de las expresiones de la vida: Para entender una frase hay que conocer la lengua; para comprender el comportamiento de una persona hay que conocer su formacin y medio cultural, etc. "El lenguaje - dice Merleau Ponty- siempre media nuestro encuentro con el mundo, an cuando el texto parezca ser el espejo ms transparente de aquello a que se refiere, es ms, sobre todo en ese momento". No debemos confundir nunca un mapa con el territorio que representa. Por esto, ese rico contenido siempre podr ser reconceptualizado y representado con especificaciones nuevas, sin fin, como un mapa siempre podr ser matizado con nuevos detalles. Todo smbolo verbal o categora aspira a representar a su referente, pero no hay smbolo que sea capaz de describir todos los rasgos del referente; en consecuencia est obligado a omitir uno o varios de ellos. Por eso, todo smbolo es abstracto en sus representaciones de la naturaleza, pierde algo (o mucho) de ella y no es estrictamente adecuado o representativo. El positivismo clsico presumiblemente pasaba por alto este carcter simblico y limitante del lenguaje cientfico y supona que la ciencia proporcionaba una descripcin literal o estructural de un mundo objetivo, que sus conceptos eran unas rplicas exactas y completas de la naturaleza. Hoy se refiere a ese modo de ver las cosas como realismo ingenuo.

Tomado de:

Anlisis Comparativo de la Metodologa Cuantitativa y Cualitativa.

- Por C. Salgado. Segunda Parte. P.p. 46-55. USMP Escuela de Psicologa INSTITUTO DE INVESTIGACION. Per 2000.

34

CAPITULO IX

ASPECTOS TEORICOS Y TECNICOS DE LA PREVENCION Ante la realidad... La respuesta es PREVENCIN

Alipio SANCHEZ VIDAL

DEFINICION DE PREVENCION

Segn Goldstein (1984) define la Prevencin como "Actividades dirigidas haca grupos vulnerables de alto riesgo especficamente identificados en una Comunidad, que no han sido etiquetados como Psiquitricamente enfermos y para los cuales se pueden adoptar medidas para evitar el inicio del trastorno mental y/o incrementar su nivel de Salud Mental positiva. Los programas de promocin de la Salud Mental son principalmente educativos, en su

35 concepcin y realizacin en vez de clnicos, siendo su fin ltimo el incremento de la capacidad de las personas para enfrentarse a las crisis y mejorar sus propias vidas". La prevencin a partir de nuestra experiencia parte de un modelo comunitario, entendiendo este como la participacin e involucramiento de las fuerzas vivas de la comunidad en el que hacer preventivo-promocional desde los propios grupos comunales, los cuales plantean alternativas estrechamente ligadas por su propia cultura. Esta propuesta se apoya en tres principios base: a. El enfoque desde lo sistmico: Se conceptualiza a la prevencin, como un sistema complejo y eminentemente dinmico en s, que esta inmerso dentro de un gran sistema social y cultural, donde acta y busca un equilibrio "de lo sano" trabajando con todos los elementos del sistema mismo y de los sub-sistemas y el entorno en general. b. El esquema de roles Individuales y Sociales:

La prevencin como esquema de roles individuales y sociales es asumida sobre la base del rol, segn Moreno: se constituye en una unidad cultural de conducta, la cual posee por lo tanto caractersticas: las creencias y los valores de la sociedad o mejor dicho de la cultura en el que ese rol se ha estructurado.

La familia est dentro de una cultura y los roles que est familia trasmita, sern los propios de esa cultura, con las variantes que pueda ofrecer cada familia. c. El enfoque del Aprendizaje:

La prevencin implica informar y educar en esencia, ello es aprendizaje de habilidades y destrezas especficas. Goldstein (1987) ha sido el ms explcito en enfatizar el papel del Aprendizaje, en la enseanza de Habilidades Sociales alternativas, en el desarrollo del autocontrol emocional y en el fortalecimiento y/o desarrollo de una apropiada educacin moral, como habilidades alternativas efectivas de rechazo a las Drogas y la Construccin de conductas saludables.

TIPOS DE PREVENCION

Prevencin Primaria:

Es fundamentalmente proactiva, intentando desarrollar fortalezas, recursos adaptativos y salud en las personas; no reduce o corrige dficit o problemas ya manifiestos. Va dirigida al conjunto de la poblacin, sobre todo a grupos de alto riesgo, esta menos orientada hacia la provisin de servicios individualizados. Las principales estrategias y modelos de prevencin primaria son los

educativos basados en la ingeniera social, no en la terapia o rehabilitacin, aunque algunas ideas de aquellos modelos han sido derivadas de la experiencia clnica. El modelo de prevencin primaria asume que el mejor procedimiento de

evitar problemas y maladaptaciones no es intentar eliminar (retrospectivamente)

36 problemas que han florecido y germinado, sino proporcionar recursos adaptativos personales y socio-ambientales.

La prevencin primaria intenta disminuir la incidencia de un