Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Lewellen Antropologia Politica

Lewellen Antropologia Politica

Cargado por

Bernardo Claros MolinaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Lewellen Antropologia Politica

Lewellen Antropologia Politica

Cargado por

Bernardo Claros MolinaCopyright:

Formatos disponibles

. ".'.. ..

:.<"'" ediciones,', bellaterra'

, --r ---:-....:--..-:- ,

..

J ' '.1 cj , < 'ti ,<

.

:',.:.;' . . '.

AA IAA A# na

,"Oc

/;\'TN{)nt,{'CIO:V A LA

Antropologa

Poltica

Ted C. Lewellen

edIciones ~ l l a U r r a , s.a.

Ttulo de la obra original

Political Anthropology -An Introduction

Traduccin: M. a Jose Aubet Semmler

Bergin & Garvey Publishers, Inc., 1983

670 Amherst Road

South Hadley, Massachusetts 01075

Ediciones Bellaterra, S.A., 1985

Felipe de Paz, 12

08028 Barcelona

Te!. (93) 33905 I I

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de

este libro pueden reproducirse ni retransmitirse utilizando

medios mecnicos o electrnicos, grabacin u otro sistema,

sin permiso escrito del editor.

Impreso en Espaa

Printed in Spain

Depsito Legal: B-139-1985

ISBN: 84-7290-043-8

Fotocomposicin J. Canut

08015 BARCELONA

Diagrafic, S, A.

BARCELONA

' ... , !.,

"'. t:"

I

t

I

!

Contenido

Prlogo vii

Introduccin viii

Captulo l. El desarrollo de la antropologa Poltica

Los evolucionistas del siglo XIX 2

La reaccin 5

Los funcionalistas britnicos 7

La transicin 9

Los Neoevolucionistas 10

Proceso y toma de decisiones 12

Lecturas recomendadas 14

Captulo 2. Tipos de sistemas polticos preindustriales 15

Sistemas no centralizados 19

Sistemas centralizados 32

Lecturas recomendadas 41

Captulo 3. Evolucin del estado 43

Teorias del conflicto interno 48

Teoras del conflicto externo 49

La civilizacin hidrulica 52

Presin demogrfica 53

Institucionalizacin del liderazgo 56

Teoras de sistemas 58

El estado primitivo: la evidencia intercultural 60

Lecturas recomendadas 64

Captulo 4. La religin en la poltica 67

La legitimidad sagrada 68

Manipulacin de los smbolos religiosos 69

Valor adaptativo de la religin desviada 70

Lecturas recomendadas 73

r

vi Contenido

Captulo 5. La sucesin poltica 75

El liderazgo indefinido 76

La sucesin hereditaria 77

El modelo latinoamericano 81

Lecturas recomendadas 85

Captulo 6. Estructura JI proceso 87

El estructural-funcionalismo 87

Enfoque procesual 91

Lecturas recomendadas 101

Captulo 7. El individuo en la arena poltica 103

El psicodrama social 104

Teora del juego 106

Facciones 111

Simbolismo poltico 113

Lecturas recomendadas 117

Captulo 8. La poltica en la sociedad industrial 119

Procesos de modernizacin 120

Instituciones polticas formales en la sociedad moderna 126

Conclusiones 134

Lecturas recomendadas 136

Glosario 139

Bibliografa 144

Indice 153

Prlogo

En este breve y lcido estudio del crecimiento irregular, espordico

de la antropologa poltica durante las ltimas cuatro dcadas Ted

Lewellen reconstruye el desarrollo de la estructura terica de esta ciencia

y las contribuciones personales de sus prncipales exponentes. Hace ac-

cesible a la amplia audiencia de lectores iniciados los resultados

problemas, perplejidades y logros de los antroplogos polticos en

esfuerzos por dilucidar las mltiples formas en que las sociedades, a

distintos estratos de complejidad y desarrollo, han manejado el orden y

el conflicto, tanto interno como externo. El autor seala la fuerza y

constata las debilidades de las sucesivas aproximaciones antropolgicas

al estudio de las estructuras y procesos polticos, considerados tanto

intercultural como monogrficamente. El resultado es una gua muy

adecuada acerca de las diversas fuentes de esta cada vez ms importan-

te una gua que, en mi 'opinin, es nica en su gnero; sus

crticas son agudas, su estilo genial, y su juicio justo. Como estudian-

te que fui de la primera generacin de antroplogos polticos brit-

nicos de la escuela estructural-funcionalista, y como profesor de la

generacin intermedia de antroplogos polticos americanos, puedo cer-

tificar la precisin y el equilibrio de las conclusiones del profesor Lewel-

len Y"aplaudir la agudeza de sus crticas, incluso cuando ataca posicio-

nes defendidas por personas prximas a mis propias convicciones

tericas.

El profesor Lewellen afirma francamente que no se trata de un

manual. Evidentemente la mayora de manuales son ms voluminosos y

estn sobrecargados de material muy dispar, en gran parte descriptivo.

Pero este libro, conciso, y penetrante forma un todo minuciosamente

integrado. Parece ser la introduccin a la antropologa poltica que

todos estbamos esperando, el prisma que distingue con precisin los

componentes significativos. No slo los estudiantes, sino tambin los

estudiosos ms veteranos lo hallarn valioso. Es al mismo tiempo un

resumen y un nuevo comienzo.

VICTOR TuRNER

Departamento de Antropologa

Universidad de Virginia

Introduccin

El profesor de Ciencias Polticas, Da\id Eastnn, negaba la c,istencia

en una resea de 1959 de la antrnpnlnga poltica porque lns que prac-

ticaban esta seudodisciplina haban fracasadn rotundamente al nn haber

podido acotar el sistema pnlitico respectn de ntros subsistemas de la

sociedad. En aquellas fechas su juicin fue generalmente aceptado cnn la

humildad prnpia de una ciencia joven que se senta criticada pnr otra

ms vetusta y sabia. Tendria que pasar casi una dcada para que los

antroplogos consiguieran suficiente confianza para declarar que Easton

tenia una idea completamente equivncada snbre la esencia de la antro-

pologia politica y que habia cnl1\ertido su mayor virtud en \icin (Bailey

1968; A. P. Cohen 1969; Snuthall 1974). En las sociedades donde tradi-

cionalmente han trabajado los antroplogos, la poltica no puede ais-

larse analticamente del parentesco, la relgn, lns grupos de edades,

las sociedades secretas, etc., porque estas instancias son precisamente las

instituciones a travs de las cuales se manifiestan el poder y la autoridad;

en muchas sociedades el gobierno sencillamente no existe. Esta cons-

tatacin, junto con la forma en que se e'presa el lenguaje de la poli-

tica en instituciones aparentemente no polticas, es quizs una de las

principales contribucil1t1es de la antropologia al estudio de la poltica

comparada. Recientemente, lns antroplogos politicos han introducido

esta idea hasta el mismo territorio sagrado de las Ciencias Polticas,

demostrando que las nrganizacinnes y las relaciones informales pueden

ser ms importantes que las instituciones formales, incluso en gobiernos

tan modernos como el de los Estados Unidos o el de Israel.

Sin embargo, Ronald Cohen, uno de los ms proliferos investigadores

en la materia, se muestra de acuerdo con Easwn respecto a que hasta

ahora no existe acuerdo sldamente establecido acerca de lo que (la

antropologa politica) incluye o excluye, o sobre cmo deberia ser la

aproximacin metodolgica al tema (R. Cohen 1970: 484). Esto, por

desgracia, sigue siendo tan cierto hoy como lo era hace diez aos. En

1980, cuando consent en escribir el captulo sobre Antropologia

Politica para el Handbook of Political Behavior (Lewellen 1981),

intent descubrir, como lo hubiera hecho para cualquier proyecto simi-

lar, algunas lineas generales que pudieran ser comparadas y utilizadas

como guia para el pensamiento profesional acerca de lo que constituye

el alcance y el ncleo central de la disciplina. Pareca una tarea sencilla

y evidente; despus de todo existan tres libros de hecho titulados

Political Anthropology (Balandier 1970; Seaton & Claessen 1979; Swartz,

Turner & Tuden 1966), introducciones al tema en Annual Review of

Anthropology (Easton 1959; Vin'cent 1978; Winkler 1970) y la Encyclo-

'.

.,

Introduccin IX

pedia of the Social Sciences, y captulos en todos los manuales intro-

ductoros de antropologa.' Pero lo que debiera haber sido una tarea

rutinaria result ser algo imposible. A pesar del hecho de que la antro-

pologa poltica era ya una subdisciplina slidamente establecida de la

antropologa cultural -reconocida como tal durante casi cuatro dcadas

e impartida tanto a nivel de diplomados como de graduados en

muchas, por no decir la mayora, de las facultades con departamento de

antropologa- en realidad no existia, en parte alguna, una visin

panormica sobre la materia.

Existan, sin duda, artculos breves muy valiosos, pero de alcance

limitado y centrados por lo general en uno u otro aspecto de la moderna

teora procesual. Por otra parte los manuales de antropologa cultural

con frecuencia tendan a centrarse, exclusivamente, en la clasificacin de

los sistemas polticos preindustriales, a pesar de que muchos antroplogos

hubieran abandonado ya hace tiempo este tipo de temas. La evolucin

de los sistemas polticos, una preocupacin ciertamente bsica, se dejaba

demasiado a menudo en manos de los arquelogos, y se presentaba a

veces como una subdisciplina aparte, con dinmica propia. Se tena la

impresin de que la antropologa poltica defenda unos intereses y obje-

tivos o bien extremadamente estrechos, o bien tan amplios y ambiguos

que resultaba imposible enmarcarlos dentro de una sola visin general.

Evidentemente, uno de los problemas que surgen con un libro como

ste es que podra dar la impresin al lector de que el tema es ms

coherente de lo que realmente es. Si bien unos pocos investigadores

-en particular Ronald Cohen, Abner Cohen, Elman Service, Georges

Balandier y F. G. Bailey- son ntimamente conscientes de ser antrop-

logos polticos, la mayora de artculos que tratan de esta materia

corresponden a antroplogos culturales que escriben sobre poltica. El re-

sultado de ello es que la antropologa poltica existe en gran medida

merced a una mezcolanza de estudios, cuya clasificacin en unos pocos

grandes temas requiere cierto esfuerzo y cierto grado de imaginacin.

Dicho esto pueden legtimamente trazarse algunas lneas maestras de

la antropologa poltica. En primer lugar la clasificacin de los sistemas

polticos. Gran parte del entusiasmo inicial por crear taxonomas cada vez

,ms sofisticadas ya pas, pero todava sigue siendo un rea de contro-

versia. En segundo lugar, la evolucin de los sistemas polticos sigue fas-

cinando en los Estados Unidos, mientras que los antroplogos britnicos

y franceses pretenden a veces que la teora evolucionista muri con Lewis

Henry Margan. En tercer lugar est el estudio de la estructura y funciones

de los sistemas polticos en las sociedades preindustriales. Este punto de

vista fue rechazado vigorosamente a ambos lados del Atlntico por su

naturaleza esttica e ideal, pero tras la retrica revolucionaria inicial

lleg el reconocimiento general de que incluso los procesos polticos ms

dinmicos pueden tener cabida dentro de unos lmites estructurales rela-

tivamente estables. En cualquier caso la antropologa poltica surgi de

x Introduccin

este paradigma, y muchos de los trabajos ms duraderos son estructu-

ral-funcionalistas. Hay un cuarto lugar, y es que, durante las dos ltimas

dcadas, se ha pUsto el acento terico en los procesos polticos de las

sociedades preindustriales o en vas de desarrollo. Quiz la tendencia ms

slida hoy en da sea la de la accin, una vertiente de la teora procesual

enfocada no hacia las instituciones cambiantes, sino hacia las estrategias

manipulativas de los individuos. Existe finalmente una amplia y creciente

literatura sobre la modernizacin de las antiguas sociedades tribales y

sobre las instituciones polticas modernas en los estados industriales.

Trascendiendo los marcos de estos temas mnimos, la antropologa

comparte con otras disciplinas una serie de valores y premisas comunes

que parecen estar enraizadas en la esencia misma de la antropologa.

La perspectiva antropolgica

En su introduccin a African Political Systems (1940), considerado

como el trabajo fundacional de la antropologa poltica, Meyer Fortes y

E. E. Evans-Pritchard afirmaban taxativamente: No se ha demostrado

que las teoras de la Filosofa Poltica nos hayan ayudado a comprender

las sociedades que hemos estudiado, y las consideramos de escaso valor

cientfico... (pg. 1). Esta opinin pudiera muy bien haber sido el eslogan

de la antropologa poltica durante su perodo evolutivo. Hasta mediados

de los aos 60 el marco terico de la antropologa poltica, su metodo-

loga, su vocabulario y sus focos de inters, deban muy poco a la ciencia,

la sociologa o la psicologa polticas. En artculos anteriores a 1960

pueden encontrarse referencias ocasionales a Hegel, Marx, Simmel,

Parsons o Easton, pero en conjunto los antroplogos seguan siendo

irremediablemente profanos en ciencia poltica, y sus puntos de vista

eran decididamente antropolgicos. Todo esto ha cambiado en la medida

en que los antroplogos se dirigen progresivamente hacia el estudio de las

modernas y empiezan a asimilar la teora de sistemas

y los modelos de la toma de decisiones procedentes de otras disciplinas.

Pero en muchos aspectos, la antropologa poltica sigue siendo tanto

antropologa como poltica.

Por encima de todo la antropologa se basa en la experiencia de

campo. Los investigadores indivduales que trabajan en profunda interac-

cin con los nativos en su cotidianidad intentan encontrar -segn Ralph

Nicholas- (<un orden dentro del caos de mucha gente haciendo muchas

cosas con muchos signficados (Nicholas 1966: 49). Este objetivo tan

singularmente simple a primera vista resulta, en realidad, extraordinaria-

mente complejo. Cuanto ms cerca se est de la gente real, de las comu-

nidades reales en sus asentamientos naturales, tanto ms difcil resulta

hacer generalizaciones acerca de su comportamiento. Esto ha conllevado

un tipo de discusin llamado bongo-bongosmo; con independencia

Introduccin XI

de la generalizacin que se haga, siempre habr quien podr exclamar:

Ah!, pero es que en 1;1 tribu Bongo-Bongo no lo hacen as. Proba-

blemente resulte ms seguro afirmar que siempre habr, acechante, una

tribu Bongo-Bongo en los lindes de la conciencia de todo terico. De ah

que la antropologa sea decididamente inductiva y comparativa. Lo ideal

sera que la teora general surgiera a partir de los datos empricos de

campo, y que fuera formulada de tal forma que pudiera ser compara-

da y estudiada interculturalmente. Los padres de la antropologa pol-

tica se dieron cuenta en seguida de que los conceptos procedentes de

estudios realizados en los Estados Unidos o en la Europa occidental

apenas podan aplicarse a las bandas de cazadores-recolectores o a las

tribus agricultoras.

La mayora de los manuales americanos de introduccin a la antropo-

loga resaltan el trmino cultura como concepto bsico para el estudio

antropolgico de los sistemas sociales existentes, lo cual resulta algo

etnocntrico. Ni los britnicos ni los franceses otorgan demasiada impor-

tancia a este concepto relativamente ambiguo, y muchos tericos materia-

listas y ecologistas americanos lo ignoran por completo. Quiz sea ms

til el concepto de adaptacin. En casi toda la literatura antropolgica

est, implcita o explcita, la idea de que los pueblos en cuestin estn

dando respuestas adaptativas racionales a su medio. Esto no quiere decir

que siempre se lleve a cabo la mejor adaptacin posible, ni que ciertas

instituciones no estn en realidad mal adaptadas (si la sociedad en peso

estuviera mal adaptada no podra sobrevivir), pero los sistemas sociales

no son jams arbitrarios.

Otro concepto importante surgido de los primeros estudios de pueblos

primitivos con escasa especializacin del trabajo o de las instituciones,

es que las sociedades estn formadas por redes de relaciones interconecta-

das, de forma que un cambio en uno de sus elementos afectara al resto.

Aunque actualmente esto ya no se interpreta con la rigidez de entonces

-la autonoma relativa de algunos subgrupos es bien patente-, la idea

de sociedad entendida como un sistema integrado sigue, en cambio,

siendo fundamental para la perspectiva antropolgica. Dado que las cien-

cias experimentales han venido utilizando durante tanto tiempo los mode-

los causales bipolares, a veces podra pensarse que el concepto de sis-

tema es un descubrimiento reciente, cuando en realidad ya desde media-

dos del siglo pasado los antroplogos han venido estudiando ininterrum-

pidamente, y sin saberlo, las sociedades en tanto que sistemas. Es cierto

que la verificacin intercultural de las hiptesis precisa del aislamiento de

unidades separadas del contexto cultural del que proceden, pero bajo su

forma estadstica, ese tipo de verificacin se ha dado bastante tarda-

mente y se utliza, por lo general, en un marco sistmico. Todos los

paradigmas fundamentales en antropologa -la teora evolucionista, los

diversos funcionalismos, el estructuralismo francs, la teora procesual,

la teora de la toma de decisiones, etc.- son bsicamente teoras de

xii Introduccin

sistemas. Finalmente, el tema de la evolucin, aunque peridicamente

proscrito de la antropologa social con bombo y platillo, sigue siendo

una suposicin implcita que subyace incluso bajo el ms sincrnico de

los paradigmas. Y ello es as porque la antropologa se ocupa de socie-

dades que representan una amplia gama del desarrollo tecnolgico y

social, y resulta virtualmente imposible estudiarlas si no es por referencia

a algn tipo de escala de complejidad cultural.

La induccin, la comparacin intercultural, la adaptacin, el sistema y

la evolucin no son en realidad cualidades definitorias de la antropolo-

ga, sino ms bien diferentes aspectos de la concepcin antropolgica

del mundo. Si bien todos ellos proporcionan un punto de vista unifica-

do, ste resulta al mismo tiempo repleto de contradicciones. Los antro-

plogos buscan nada menos que aprehender la naturaleza de la huma-

nidad y, sin embargo, sospechan de toda generalizacin. Idealizan las

visiones totalizadoras, aunque se ven obligados, dada la complejidad

misma de los sistemas que comparan, a aislar pequeos subsistemas.

Reclaman una clasificacin precisa, y al mismo tiempo argumentan que

cualquier tipologa confunde ms de lo que clarifica. En pocas palabras,

los antroplogos se sienten atrapados entre exigencias diametralmente

opuestas: dar cuenta honestamente de la profunda particularidad de sus

observaciones de campo, y, por otro lado, llenarlas de contenido genera-

lizndolas a todo el mundo.

Este libro va dirigido a todo aquel que busque una visin general

relativamente indolora de una de las reas de especializacin ms fas-

cinantes de la antropologa. Subrayo el trmino indolora porque este

libro no es ni una monografa acadmica, ni un resumen del estado de

la cuestin, ni tampoco, Dios no lo quiera, una compilacin de la lite-

ratura especializada. He intentado escribir ms bien el tipo de introduc-

cin a la materia que yo hubiera deseado tener como estudiante en una

clase de antropologa poltica -un libro que proporcione las bases nece-

sarias para entender las descripciones ms directamente etnogrficas y

tericas, igual como la puesta en escena sita el contexto y el sentido

de una obra teatral. Los estudiantes de antropologa pueden leer este

libro fcilmente, cosa que no debiera ahuyentar a los especialistas (inclu-

dos los que permanecen fuera del mbito de la antropologa); presento

aqu las investigaciones de otros, y aun cuando la forma de la presenta-

cin pudiera ser algo simplificada, muchas de las ideas son complejas

y penetrantes al mismo tiempo. Si este libro lograra transmitir aunque

fuera un poco de la inquietud y atractivo de esta disciplina fronterza

para dirigr a los lectores hacia el meollo de la cuestin, me dara

por satisfecho.

Vaya pues, mi sincero agradecimiento a la Universidad de Richmond

por las dos subvenciones acadmicas que hicieron posible la investigacin

y la redaccin de este libro. A Sam Long que me incorpor al equipo de

Introduccin xiii

redaccin de su Handbook oj Political Behavior y a Plenum Press,

editora del Handbook, que tuvo la amabilidad de permitirme utilizar

aproximadamente la mitad de mi artculo original (publicado en el vol. 3).

1

I

1

El desarrollo de la

antropologa poltica

Si bien la antropologa poltica como especialidad dentro de la

antropologa social no aparece hasta 1940 y no llega a cimentaD> hasta

despus de la 11 Guerra Mundial, lo mismo puede decirse de la mayora

de especialidades en materia antropolgica: Desde sus comienzos como

disciplina cientfica en la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados

del siglo XX, la antropologa estuvo relativamente unificada. Los pri-

meros evolucionistas no aceptaban lmite alguno a su mtodo compara-

tivo y vagaban alegremente por el mundo y a travs de los logros ms

significativos de la historia examinando todo cuanto abarcaban sus

ojos. Franz Boas, el padre de la antropologa amercana, poda anali-

zar tanto el arte esquimal, la economa kwakiutl, como crneos de inmi-

grantes. Cualquier lnea que se trazara era de tipo terico: se era evo-

lucionista o historicista, o bien estructural-funcionalista, etc., pero ape-

nas tena sentido que uno fuera un antroplogo poltico, un etnolin-

gista o un eclogo cultural. El ideal de una antropologa holstica

no empez a hacer aguas hasta entrados los aos 40, en la medida en

que una creciente cantidad de datos y de antroplogos profesionales

presionaron hacia una mayor especializacin. El desarrollo de la antro-

,.

2 ANTROPOLOGIA POLITICA

pologa poltica fue parte de este proceso general, que contina todava

hoy, con subespecialidades ms y ms pequeas. Y, sin embargo, el es-

tudio comparativo de lo poltico en las sociedades primitivas data de

los comienzos mismos de la antropolog'a.

Los evolucionistas del siglo XIX

La influencia de Darwin domin el desarrollo de la antropologa

cultural durante la segunda mitad del siglo XIX, como lo hiciera tam-

bin con la biologa. Gran parte de la teora evolucionista surgida de

aquel perodo fue tan primitiva como las sociedades que pretenda

explicar: los esquemas evolucionistas eran rgidos y simplistas; surgieron

polmicas interminables en torno al carcter patriarcal o matriarcal de

las primeras sociedades; el etnocentrismo empez a medrar cuando la

cristiandad y la raza aria aparecieron como el summum del pro-

greso humano. Las costumbres fueron arrancadas de su contexto cul-

tural y comparadas indiscriminadamente por antroplogos de sa-

lm> que nunca haban visto de cerca a los salvajes objeto de sus es-

tudios. Y, sin embargo, se olvida con facilidad lo perceptivos que fue-

ron muchos de aquellos estudios. Cualesquiera que fueran sus defectos,

los evolucionistas sentaron las bases para la moderna antropologa cien-

tfica (Fig. 1).

Antes de este perodo, la tradicin, que se remontaba hasta Platn

y que pasando por Aristteles, Hobbes, Rousseau y la mayora de los

filsofos polticos llegaba (pero no inclua) a Marx, consideraba que el

gobierno y la poltica eran productos de la civilizacin, y que los esta-

dios inferiores se caracterizaban por la anarqua. Uno de los primeros

en poner en cuestin este punto de vista, con pruebas de peso, fue

Sir Henry Maine, quien, en Ancient Law (1861) postul que la organi-

zacin de la sociedad primitiva se basaba en las lneas del parentesco,

era patriarcal, y se rega por prohibiciones sagradas. La evolucin ten-

da hacia la secularizacin y hacia una organizacin basada no ya en el

parentesco, sino en la territorialidad -la contigidad local- que

serva de base para la accin poltica.

Esta importante sugerencia de Maine, segn la cual el parentesco

poda ser una estructura sociopoltica primaria, fue desarrollada por

Lewis Henry Morgan en Ancient Society (1877). Margan haba estu-

diado de cerca los indios iroqueses del estado de Nueva York y haba

quedado fascinado por su terminologa del parentesco, terminologa

muy diferente de la utilizada en los pases de la Europa Occidental,

pero muy similar a la empleada en otras partes del mundo. Su des-

cripcin y categorizacin de los sistemas de parentesco fueron, en s

mismos, una contribucin permanente, pero antes de que pudieran

ganar aceptacin, tuvieron que adecuarse al tipo de marco terico ms

Fig. l. A rbol genealgico de la antropologa poltica

4 ANTROPOLOGIA POLITICA

popular de aquel momento. Margan desarroll una secuencia evolutiva

basada en los modos de subsistencia, cuyos estadios denomin salva-

jismo, barbarie y civilizacin. Estos trminos tan toscamente

connotativos se traducen de hecho bastante bien a sus equivalentes mo-

dernos: sociedades basadas en la caza/recoleccin, en la horticultura

y en la agricultura avanzada. Margan, al igual que otros de su poca,

empez con el postulado de la unidad psquica de la humanidad

-la creencia de que haba un origen comn y un desarrollo paralelo

en todo el mundo- pero no pudo desarrollar la idea hasta sus ltimas

consecuencias antirracistas y acabara admitiendo que los arios estaban

naturalmente en la corriente principal del progreso histrico (Margan

1877: 533).

El anlisis particularmente elaborado que hizo Margan del paren-

tesco le permiti ampliar las ideas esbozadas por Maine. La organiza-

cin social habra empezado con la horda promiscua que se habra

convertido, luego, en unidades basadas en el parentesco y organizadas

segn reglas sexuales -es decir, matrimonios cruzados entre un conjun-

to de hermanos con otro de hermanas (esto fue una primera concepcin

de lo que hoy se conoce por matrimonio de primos cruzados). Al

poner el acento en el rol de la exogamia (matrimonio fuera del grupo

social), estaba bosquejando ya la concepcin de los vnculos intergru-

pales establecidos por medio del matrimonio, que, tres cuartos de siglo

ms tarde, se convertira en la teora de las alianzas de los estruc-

turalistas franceses. La creciente restriccin a la gama de posibles pa-

rejas para el matrimonio derivara en la formacin de la gens (es decir,

de clanes), que coadyuvara a la creacin de unidades cada vez ms

extensas hasta alcanzar la confederacin de tribus. La estructura socio-

poltica en este estadio es igualitaria y est basada en una red de rela-

ciones imerpersonales. (Dejando de lado la horda promiscua, res-

ponde bastante bien a la descripcin de la confederacin iroquesa, aun-

que no exista apenas razn para generalizarla a nivel del proceso evo-

lutivo universal.) La especializacin de la esfera poltica no aparece

hasta que la plena domesticacin de plantas y animales crea el suficien-

te excedente para posibilitar ms tarde la urbanizacin y la propiedad

privada. El gobierno real, a partir d ~ entonces, se basa en el territorio

y en la propiedad.

Margan es blanco de casi todas las crticas dirigidas por las gene-

raciones posteriores contra el evolucionismo (con la salvedad, claro

est, de que l nunca fue un "antroplogo de saln", ya que haba

estudiado a los iroqueses de primera mano). Sin embargo, gran parte

de su pensamiento ha sido absorbido por la antropologa moderna. Esto

es particularmente cierto en relacin con la poltica. Aunque los antro-

plogos ya no hagan distincin entre grupos basados en el parentesco

y los basados en la territorialidad (todos los pueblos reconocen fron-

teras territoriales), estaba plenamente justificada la importancia que

El desarrollo de la antropologa poltica 5

daba Margan al parentesco como un medio primario de articulacin po-

ltica en los niveles de subsistencia de los pueblos cazadores-recolectores

y horticultores. Igualmente importante fue su descubrimiento de la

gens como un linaje corporativo en el que la toma de decisiones

corresponda slo a un reducido grupo con un antepasado comn por la

lnea de descendencia masculina o femenina. Otra de sus percepciones

duraderas fue la identificacin del igualitarismo en la sociedad primitiva

y la ausencia del concepto de propiedad privada. Todas estas ideas

contribuyeron a conformar la influencia ms eficaz de Margan: for-

maron las bases para The Origin 01 the Fami/y, Private Property and

the State (1891/1972) de Frederick Engels, la visin marxiana de la evo-

lucin del capitalismo.

La reaccin

La antropologa de prinCipiOs del siglo xx se caracteriz por dos

cambios fundamentales: el rechazo de la teora y del mtodo evolucio-

nistas, y el abismo creciente entre. los antroplogos de los Estados Uni-

dos y los de Inglaterra y Francia. En estos dos ltimos paises la con-

dena directa del evolucionismo fue rclativamente suave, pero se dio un

giro significativo en nuevas direcciones. Este giro parti del trabajo de

Emile Durkheim -en Francia desembocara en un estructuralismo cada

vez ms cognitivo que culminara en los trabajos de Claude Lvi-

Strauss; en Inglaterra propiciara la importancia creciente de los he-

chos sociales (y su correspondiente menosprecio por los aspectos psi-

colgicos de la cultura) y llevara a un punto de vista terico dominado

por las ideas de funcin y estructura. Durkheim apenas tuvo in-

fluencia en la antropologa cultural norteamericana dominada por el

historicismo1 de Franz Boas. Este sera categrico, y casi siempre

vehemente, en su condena del mtodo comparativo y de las grandes

generalizaciones de l derivadas. Boas daba prioridad a los minuciosos

estudios descriptivos de culturas concretas. La teora no lleg a desapa-

recer del todo, pero orientaciones tales como el difusionismo,

tomaron un cariz muy particularista, con los antroplogos de campo

pasando afias recogiendo los ms minsculos datos de la vida cotidiana

para registrarlos en enormes listas de rasgos culturales (uno tiene la

sospecha de que este tipo de investigacin declin de puro aburri-

miento). A pesar de que los antroplogos ingleses tendieron cada vez

ms hacia el estudio del parentesco, no se avanz mucho por lo que se

refiere a la dimensin poltica, si exceptuamos alguna espordica refe-

(1) En muchos manuales de antropologa cultural, Franz Boas suele verse incluido

dentro de la corriente difusionsta. La Escuela Historicista de Boas es conocida

tambn en el mundo angloparlanle con el nombre de Particularsmo Histrco.

6 ANTROPOLOGIA POLITICA

rencia a la solidaridad mecnica y orgnica de Durkheim. En los

Estados Unidos se avanz poco en trminos de una teora que permitie-

ra aislar el momento politico para su anlisis.

Una excepcin importante fue The Origin of the State (1927) de Ro-

bert Lowie. Para encontrar un marco que posibilitara tratar de lo pol-

tico, Lowie se vali de la anticuada teoria evolucionista. Empez,

creemos que correctamente, rechazando la evolucin unilineal propuesta

por sus predecesores; no exista evidencia de que todas las sociedades

hubieran pasado por estadios de desarrollo similares. Rechaz igual-

mente la afirmacin de Maine y de Margan segn la cual el orden pol-

tico primitivo se mantena slo en base a las relaciones personales. Era

ms bien el vnculo territorial, que Morgan habia considerado como

una caracterstica de la civilizacin, el que era universal, formando as

un puente entre la organizacin poltica primitiva y el estado. En un

libro anterior, Primitive Society (1920), Lowie haba reconocido la im-

portancia poltica de las asociaciones como forma de unin de grupos

que de otro modo hubieran permanecido dispersos, y las consider

como base del stado porque debilitaban los vnculos de sangre de los

grupos de parentesco. Ahora, en cambio, modificaba este punto de

vista, mostrando que las asociaciones podan ser tan separatistas

como las relaciones de parentesco. As, las asociaciones, que por su

naturaleza misma no podan ser ni centralizadoras ni disgregadoras,

necesitaban una autoridad de orden superior para conseguir un mayor

nivel de integracin.

La reciente afirmacin de Georges Balandier (1970) de que la an-

tropologia poltica concreta y explcita se desarroll durante los aos 20

es cierta slo hasta cierto punto. Algunas de las ideas de Lowie con-

servarn su validez: por ejemplo, que todas las asociaciones reconocen

un territorio propio; que los aumentos demogrficos y los conflictos

crecientes conllevan la creacin de estados; que la estratificacin de cla-

ses es un elemento clave en la escala evolutiva hacia el estado; y

que el elemento central del estado es el monopolio del poder coerci-

tivo. Aunque estos conceptos no fueran desarrollados suficientemente

para formar un modelo causal sistemtico, Lowie logr clarificar va-

rios temas, se hizo diversas preguntas cruciales y plante a la antropo-

loga un reto fascinante.

Por desgracia, el reto no fue recogido. El modismo evolucionista del

libro de Lowie, a pesar de negar el desarrollo unilineal, tuvo que pa-

recer lamentablemente anacrnico a sus compaeros, quienes crean

haber acabado de una vez por todas con el desatino evolucionista.

El comienzo de la antropologa poltica fue tambin su final: has-

ta 1940.

El desarrollo de la anlropolof.!,a polTica 7

Los funcionalistas britnicos

En la Inglaterra de los aos treinta luchaban por imponerse dos

ramas del funcionalismo. Una el funcionalismo psicobiolgico de

Bronislaw Malinowski, la otra el estructural-funcionalismo de A. R.

Radcliffe-Brown. Malinowski, considerado a menudo el fundador de las

tcnicas modernas del trabajo de campo a raz de su extensa investiga-

ci6n de las islas Trobieand, intent6 interpretar las instituciones cultura-

les como derivadas de algunas necesidades psicolgicas y biol6gicas b-

sicas. Aunque contribuy6 poco al desarrollo de la antropologa pol-

tica como tal, sus estudios sobre leyes, economa y religi6n -tal como

podan observarse sobre todo en las sociedades todava existentes, y no

en las hist6ricas- despej6 el camino para el tipo de especializaci6n que

ms tarde sera comn. El mtodo de la observaci6n participante de

Malinowski se convirti6 en modelo para toda una generaci6n de inves-

tigadores de campo britnicos, cuyos profundos anlisis de las socieda-

des africanas haran ms tarde que la antropologa poltica fuera una

subdisciplina con plena legitimidad. Pero sera la rama estructural de

Radcliffe-Brown, dentro del funcionalismo, la que acabara en ltima

instancia por imponerse en Inglaterra, donde las ctedras acadmicas

de Oxford, Londres o Manchester formaban algo muy parecido a

feudos te6ricos. Para Radcliffe-Brown una sociedad era un sistema de

equilibrio en el que cada parte funcionaba para sostener el conjunto

(sin eludir la evidente analoga orgnica). As exista una raz6n para que

las sociedades tuvieran que ser descritas desde arriba, registradas y

cartografiadas para mostrar c6mo sus varios elementos se entrelazaban.

Como veremos, esta aproximaci6n es atemporal ms que esttica -es

decir, no postula en realidad una sociedad inmutable o una sociedad

sin conflicto, sino que se centra ms bien en las normas, valores y

estructuras ideales que conforman el marco en el cual se desarrolla la

actividad.

La concentraci6n de la investigaci6n britnica en el Africa colonial

aliment6 esta orientaci6n te6rica y fue, a su vez, alimentada por ella.

Gran parte de los objetivos de aquellas investigaciones era informar a

las autoridades coloniales acerca de los sistema sociales bajo su control,

y ello afect6 tanto a la importancia como a la imagen de la antropo-

loga social. Por un lado, apenas se reconoci6 que las sociedades estu-

diadas por los antrop6logos hubieran sufrido un profundo cambio con

el colonialismo y con la Pax Britannica impuesta por las armas ingle-

sas. Exista tambin cierta tendencia a estudiar las jefaturas y los sis-

temas estatales algunos de los cuales, como los zules, se haban par-

cialmente integrado como reacci6n frente a la amenaza britnica.

Estos dos elementos, el estructural-funcionalismo y la experiencia

africana, aparecen conjuntamente en 1940 en un trabajo que, de un

solo golpe, creara la antropologa poltica moderna: African Political

r

8 ANTROPOLOGIA POLITICA

Systems, dirigido por Meyer Fortes y E. E. Evans-Pritchard. En la

introduccin ambos distinguen dos tipos de sistemas polticos africanos:

los que ostentan autoridad centralizada e instituciones jurdicas (estados

primitivos), y los que carecen de autoridad y esas instituciones (socieda-

des sin estado). Una diferencia fundamental entre ambos tipos de so-

ciedades es el papel del parentesco. La integracin y la toma de deci-

siones en sociedades sin estado se basa, en el nivel ms bajo, en gru-

pos de familias/bandas bilaterales y, en un nivel ms elevado, en gru-

pos corporativos de descendencia unilineal. Las sociedades con estado

son aquellas en que una organizacin administrativa rige o une a tales

grupos como base permanente de la estructura social. Esta tipologa

fue tachada ms tarde de demasiado simplista, pero las descripciones

detalladas del funcionamiento poltico de los linajes en varias socieda-

des concretas supusieron una contribucin importante y duradera. El

equilibrio social se presupona, de modo que el principal problema era

mostrar cmo los diversos grupos de intereses y conflictos mantenan

un equilibrio de fuerzas que daba como resultado una estructura social

estable. El poder integrador de la religin y del smbolo fue tambin

constatado, especialmente el papel del rito en la confirmacin y conso-

lidacin de los valores del grupo.

En su introduccin y sus ocho contribuciones etnogrficas African

Political Systems planteaba los problemas y sentaba los fundamentos

tericos, la metodologa y la polmica para ms de una dcada de in-

vestigacin de lo poltico en las sociedades preindustriales. La tipo-

loga original se fue matizando progresivamente. Por ejemplo, A. L.

Southall, en Alur Society (1953) cuestionaba la premisa de que los

sistemas segmentarios -aquellos en los que la autoridad se halla dis-

persa en manos de varios grupos- fueran siempre no centralizados

y citaba el ejemplo de una sociedad donde la organizacin por linajes

segmentarios al lado de un estado centralizado. Otros puse-

ron en duda que la segmentacin pudiera ser considerada como un fac-

tor de clasificacin, dado que incluso gobiernos centralizados estn seg-

mentados. Tampoco los linajes podan considerarse como base de todas

las sociedad sin estado, puesto que la gradacin por edades, las aso-

ciaciones secretas y los grupos rituales podan cruzan> las divisiones

de linaje para propiciar la accin poltica. A partir de la mera sugeren-

cia tipolgica de Fortes y Evans-Pritchard (no parece que ninguno de

ellos considerara su tipologa de aplicacin universal, ni squiera exce-

sivamente importante), las clasificaciones se fueron progresivamente re-

finando hasta que la taxonoma poltica lleg a convertirse virtualmente

en un campo de investigacin autnomo. El paradigma estructural-

funcionalista esttico perdurara a travs de diversos estudios en la me-

dida en que la vieja guardia -Evans-Pritchard, Raymond Firth, Daryll

Farde y Meyer Fortes- sigui ocupando, simultnea o sucesivamente,

las grandes ctedras acadmicas de la antropologa britnica. Ello no

El desarrollo de la af1lropologa poltica 9

quiere decir que la situacin en s misma fuera esttica; exista una

constante ebullicin segn prevalecieran los malinowskianos o los rad-

cliffe-brownianos, y dependiendo tambin de que el conflicto y el cam-

bio se fueran imponiendo con el rpido final del colonialismo africano.

La transici6n

A mediados de los aos cincuenta, tras una dcada de continuo

desmoronamiento, el edificio del estructural-funcionalismo mostraba

grietas en sus fundamentos. An no se vea razn suficiente para re-

pudiar completamente este paradigma, pero ya exista clara cons-

ciencia de que estaban ocurriendo cambios fundamentales.

Una importante contribucin en este sentido fue el libro de Edmund

Leach Political Systems of Highland Burma (1954), que constataba

un viraje hacia una forma ms dinmica de anlisis centrada en el

estudio de los procesos. En la zona de Kachin Hills, en 8irmania,

Leach descubri no uno sino tres sistemas polticos distintos: el sistema

semi-anrquico de los kachin gumlao, un sistema inestable intermedio,

el de los gumsa, y un estado centralizado a pequea escala, el estado

Shan. Los kachin y los shan eran comunidades ms o menos dife-

renciables, formadas cada una de ellas, a su vez, por muchos subgrupos

lingsticos, culturales y polticos, todos ellos formando de alguna ma-

nera un conjunto interrelacionado. No poda suponrsele ningn tipo

de equilibrio al sistema; en efecto, los gumsa y los gumlao aparecan

muchas veces intercambiables entre s. Para descubrir algn sentido a

sus observaciones, Leach los someti a los efectos restrictivos de un

modelo terico basado en un sistema de ideas apriorsticas cuyos

conceptos son tratados como si fueran parte de un sistema equilibrado

(Leach 1954: IX). Ello vena a reproducir lo que los pueblos mismos

hacan, dado que tambin ellos tenan un modelo cognitivo ideal para

sus propias sociedades, modelo expresado a travs del rito y del sim-

bolismo. Pero en realidad aquellos pueblos apenas se esforzaban en

ser fieles a su propia concepcin del como si acerca de su propio

comportamiento, y mucho menos a la concepcin del antroplogo.

Estas ideas son similares a las del estructuralismo mentalista de Claude

Lvi-Strauss (a quien Leach ayudara ms tarde a introducirse en la an-

tropologa anglosajona), y existen referencias al registro cognitivo

que se convertira luego en tema central de la antropologa psicolgica

americana. De importancia inmediata para el estudio de la poltica

fue, sin embargo, la clara diferenciacin entre la estructura poltica

abstracta y la realidad poltica con pies en el suelo. Y tambin casi

crucial ser}a el que Leach finalmente sacara la antropologa pol-

tIca fuera de Africa y la liberara de las sociedades monolinges relati-

vamente coherentes a las que haba sido confinada.

r

10 ANTROPOI ()(,J'" 1'( 1I III( '"

Mielllr;l' 1;1111<1, \1;1\ ;Ihria nuevos caminos, En el capitu-

lo qlle dedil" ;1 1"" Ildlll" l'll ,l.1rican Political Systems, y en sus libros

( 'nll(lm tl/ltI ( '(lII/11t1 /11 ,l/Ka (1')56) YOrder and Rebe//ion in Tribal

1///((/ (1'1',1)), de,arl'Oll la idea de que el equilibrio no es ni

"',1,1111 <1 1II ''',1,11>1", \111<1 que ,urge de un proceso dialctico progresivo

"11,1 '1111' 1,\ \<llllllll", delltro de una red de relaciones son absorbidos

1'<11 (,' 1111"I'l.ld<l' l'll) otra red de relaciones: lealtades entrecruzadas

11l'11,kll ,1 111111 ;d conjunto de la sociedad para resolver las disputas

,'1111<' 1,,\ ,1'111J1()\ locales; los hechizos de los brujos desplazan las hos-

1r11<l.ld", dClllro del grupo de forma que no represente una amenaza

I',II; l" ,\tcma; el apartheid en Sudfrica, en tanto que separa radi-

l,lIlllCllle a blancos y negros, lo que hace en ltima instancia es cohe-

\I,lll\r a ambos grupos en torno a si mismos. La mxima romana de

divide y vencers se reformula inteligentemellle como divide y

cohesiona. Politicamente esto es especialmente evidellle en los rituales

africanos de la rebelin en los que, peridicamente, el rey tiene que

vestirse de pobre o actuar como un payaso, es sacrificado simblica-

mente, o es expuesto sin ambages alodio y a los insultos por parte

de su pueblo. Para Gluckman estos rituales no son mera catarsis'

son la confirmacin simblica de la prioridad del sistema sobre ei

individuo, de la dignidad real sobre cualquier rey concreto.

En este sentido, tanto Leach como Gluckman son figuras de tran-

sicin, todavia enraizados en el estructural-funcionalismo de los aos

treinta y cuarenta, elaborando argumentos cada vez ms inteligentes

en defensa de la teoria del equilibrio; pero al mismo tiempo dan un

paso de gigante hacia un nuevo paradigma. Gluckman como fundador

y catedrtico del departamento de antropologia de la Universidad de

Manchester, veria sus ideas ampliamente desarrolladas por sus disc-

pulos, conocidos colectivamente como <da Escuela de Manchesten>; una

expresin que vino a representar una nueva orientacin vis-a-vis de la

sociedad basada no en la estructura y la funcin, sino en el proceso

y el conflicto.

Los Neoevolucionistas

Sin duda alguna, Inglaterra domin la antropologa poltica durante

sus dos primeras dcadas de existencia. Entre tanto, en los Estados

Unidos se estaba incubando una antropologa poltica incipiente muy

distinta. El evolucionismo, proscrito haca tiempo, por decreto boa-

siano, de cualquier estudio que se preciara de la humanidad, iniciaba

un lento y no del todo respetable resurgir gracias a los escritos de

Leslie White y de Julian Steward. White (1943, 1959) desarroll una

compleja secuencia que a travs de la intensificacin de la agricul-

tura conduca hasta la propiedad privada, la especializacin, la estra-

El desarrollo de la anlropolORa pollica 11

tificacin de clases, la centralizacin politica, etc. Muchas cosas las

explic a un nivel de generalizacin tan alto que White se convirti

en blanco fcil para quienes le acusaron de limitarse a reavivar la

teoria unilineal del siglo XIX. Y el uso del trmino multilineal por

parte de Steward (1965) para definir su propia teoria, sirvi tan slo

para validar una dicotomia innecesaria. De hecho ningn evolucionista

serio habia defendido nunca una teoria realmente unilineal (Harris

1968: 171-173). Pero la situacin no se clarific hasta que la dico-

tomia unilinealidad-multilinealidad fue reemplazada por los conceptos

complementarios de evolucin general y evolucin especfica, el

nivel ms alto refirindose a procesos evolutivos tales como una

mayor especializacin o la intensificacin de la produccin, y el ms

bajo a la secuencia histrica de las formas (Sahlins & Service 1960).

Con esta clasificacin, la antropologia evolucionista quedaba en liber-

tad de movimiento, sin las pesadas trabas de unas dificultades que,

ms que sustantivas, eran semnticas.

Asi pus, al revs que sus colegas ingleses, los antroplogos poli-

ticos americanos empezaron ya con la idea del cambio -a escala pano-

rmica- en un contexto fundamentalmente ecolgico y materialista.

White mide la evolucin en trminos de la eficacia energtica, y con-

sidera la tecnologia como cl motor primario. La ecologia cultural

de Steward se centraba en el ncleo cultural -es decir, principal-

mente las disposiciones econmicas y de subsistencia que determinan

en gran medida la estructura social y la ideologia. Las diferencias

entre la antropologa britnica y la americana eran profundas, pero

tambin se han exagerado. Por ejemplo, el estudio de los indios

comanches llevado a cabo por E. Adamson Hoebel en 1940, una de

las primeras etnografas politicas americanas, no era ni evolucionista

ni materialista. Durante los aos cuarenta y cincuenta, y hasta entra-

dos los sesenta, existi en los Estados Unidos una poderosa corriente

de estructural-funcionalismo. Pero la antropologa especficamente

americana era radicalmente distinta de la antropologa especficamente

britnica hasta el punto de que por lo general apenas existi comu-

, ,

nicacin entre ambas.

Evolucin poltica muy pronto se convirti casi en sinnimo de

clasificacin poltica. Los dos principales trabajos evolucionistas de

aquel perodo, Primitive Social Organization de Elman Service (1962),

y The Evolution 01 Po/itical Society de Morton Fried (1967), eran

ms taoXonmicos y descriptivos que causales; se daba ms importancia

a las caractersticas de los distintos niveles de integracin socio-cul-

tural que a los factores causales que propiciaban la evolucin de un

nivel a otro. Teoras causales no faltaban, pero procedan ms de la

arqueologa que de la antropologa cultural. Muchos eminentes arque-

logos dedicaron su carrera al estudio de los procesos implicados en

la evolucin de las sociedades estatales. Ambas tendencias, la arqueo-

12 ANTROPOLOGIA POLITICA

lgica y la cultural, que originariamente habian ido por caminos pa-

ralelos, se unieron en Origins of the State and Civilization de Service

(1975). La evolucin politica sigue siendo un campo de estudio en .con-

tintlo avance, pero ya no puede pretender ser el centro principal

de la antropologa politica americana -orientaciones tales como la pro-

cesual y la de la toma de decisiones han cruzado el Atlntico desde

Inglaterra.

Proceso y toma de decisiones

Max Gluckman haba coqueteado con el anlisis de situaciones

relativas a personas individuales, a diferencia del habitual anlisis

etnogrfico centrado en las normas del grupo o en las estructuras

sociales. Elaborando algo ms ese experimento, Victor Turner, en

Schism & Continuity in an African Society (1957), sigui a un solo

individuo a travs de una serie de psicodramas sociales en los

se desvelaban las manipulaciones personales y comunitarias de los pre-

ceptos y valores. Al nfasis dado por Gluckman y Leach al proceso

cultural y al conflicto, se aada un nuevo elemento -la toma indi-

vidual de decisiones observada en situaciones de crisis.

El tardo descubrimient'o de que el mundo est en continuo movi-

miento propici el vigoroso repudio del estructural-funcionalismo, casi

igual al que haba borrado del mapa al evolucionismo con el cambio

de siglo. Estructura y funcin se convirtieron en trminos arcaicos

y fueron sustituidos por los de proceso, conflicto, faccin, lu-

cha, estrategia manipulativa y otros. Tal como Janet Bujra lo ha

expresado en pocas palabras:

Para los primeros funcionalistas, la premisa era que la unidad social

constitua el estado normal de las cosas, mientras que el conflicto repre-

sentaba una situacin problemtica que no encajaba fcilmente en su mar-

co terico. Estudos ms recientes sobre el comportamiento poltico, sin

parecen indicar que el conflicto es precisamente la norma, y que

es la unidad social la que es mucho ms difcil de explicar (Bujra 1973:43).

El hecho de que conflicto y acuerdo, unidad y desunin, pudiesen

representar dos caras de la misma moneda, como Gluckman haba

apuntado, fue momentneamente olvidado.

El cambio de la teora estructuralista a la teora procesual tuvo

su correlacin objetiva en la disolucin de la falsa estabilidad impues-

ta por el colonialismo en Africa. Con el surgimiento de las nacio-

nes-estado postcoloniales y con la incorporacin de las sociedades

tribales en organizaciones polticas ms amplias, surgieron 'nuevos pro-

blemas. La poltica primitiva ya no poda ser considerada como

existiendo dentro de un sistema cerrado; el concepto restrictivo de

El desarrollo de la antropologa poltica 13

sistema poltico fue sustituido por el ms amplio de terreno

sociopoltico. Por otro lado el estudio intensivo de situaciones con-

cretas dio origen al concepto ms reducido de arena politica,

en el que individuos y grupos politicos luchan por el poder y el

liderazgo.

Aunque muchas de estas ideas estn resumidas en trabajos como el

de Balandier, Political Anlhropology (1970) o como la introduccin

de Swartz, Turner & Tuden al trabajo colectivo editado con el mis-

mo ttulo (1966), sera errneo considerar que la teora procesual

es coherente. Muchas etnografas que ponen de relieve el proceso

cultural, siguen centradas en las normas y en las instituciones. La

teora que toma al individuo como objeto central, la de la toma de

decisiones -conocida habitualmente como la teora de la accin-

es una subdivisin un tanto aparte de la aun menos coherente

teora procesual.

La teora procesual ha propiciado el dilogo transatlntico, di-

logo que fue silenciado, por no decir otra cosa, durante 'el apogeo

del estructural-funcionalismo. Lderes americanos de la antropologa

politica tales como Marc Swartz y Ronald Cohen han mostrado tan

slo un inters transitorio por el evolucionismo o por la tipologa evo-

lucionista, pero se han unido a los ingleses en lo que hoy constituye

una tendencia verdaderamente internacional, una tendencia que de-

muestra su utilidad no slo para el anlisis de la poltica en los grupos

tribales sino tambin para la de los estados industriales modernos.

14 ANTROPOLOGlA POLlTlCA

LECTURAS RECOMENDADAS

HARRIS, MARVIN. The Rise of Anthropological Theory (New York: Thomas

Crowell, 1968).

La orientacin implacablemente materialista de Harris es exasperante cuan-

do es a teoras con las que el autor no simpatiza. Sin embargo,

volu.mmoso trabajo es impresionante en alcance y erudicin, y ameno

mcluso s\ no se est de acuerdo con el anlisis. Aunque Harris no Irata de

antropologia politica en concreto, proporciona el contexto en que la antropo-

logia politica debe entenderse.

KUPER, ADAM. Anthropologists alld Anthropology: The British School 1922-

1972 (New York: Pica Press, 1973).

La antropologia politica tuvo sus origenes en el estructural-funcionalismo

britnico. No conozco libro alguno que presente ms claramente una visin

g.eneral de esta escuela y de sus criticos. Tambin incorpora fascinantes biogra-

flas y retratos personales de eminencias tales como E. E. Evans-Pritchard,

E. R. Leach y Max Gluckman.

2

Tipos de sistemas

preindustriales

polticos

MAIR, Lucy. Primitive Government (Bloomington: Indiana University Press,

1962).

E.ste libro, dedicado exclusivamente a Africa, es uno de los pocos trabajos

que mtentan trazatr una visin panormica general de la politica en las socie-

dades preindustriales desde el punto de vista del estructuralismo britnico. Sin

embargo, las generalizaciones de la autora se pierden a veces en millares de

pequefios ejemplos que se suceden a otros con una rapidez que ms que acla-

rar, confunden.

Ningn antroplogo est ms expuesto a la amenaza del bongo-

bongosmo que el que se atreve a clasificar. (Como se recordar,

cualquier generalizacin que se haga en el campo de la antropologia,

se expone a que algn investigador proteste diciendo: Ah! pero es que

en la tribu Bongo-Bongo lo hacen diferente!) Resulta ms seguro de-

cir que cuando se trata de crear tipologias de sistemas sociales, esta

clase de tribus heterodoxas abundan. En cierta ocasin un conocido

antroplogo britnico, Edlllund Leach, lleg a comparar prcticamente

todos los intentos de clasificacin antropolgica con la prosaica aficin

a coleccionar mariposas, dado que las tipologias resultantes no tenian

mayor sentido que, digamos, agrupar conjuntamente todas las maripo-

sas de color azul (Leaeh 1961).

Aunque slo unos pocos antroplogos estn indiscutiblemente de

acuerdo, puede decirse que la clasificacin ha sido un objeto central

de la investigacin desde el momento en que lo politico qued constitu-

ido en instancia aparte, como un subsistema susceptible de atencin es-

pecifica. Los resultados de cuarenta aos de un progresivo perfecciona-

miento de la tipologa politica no pueden satisfacer por completo a todo

el mundo, pero no cabe esperar ms cuando algo tan fluido e imper-

ceptible como la sociedad se \e encasillado en una seric de comparti-

16 ANTROPOLOGIA POLITICA

'"

;r; '1::

'" os

. ~ e

c:

'"

:J

E

00

'" t/l

<n

os

>

;;;

'0

o

<

.5

'0

os-

u os

~ =

~ ':

:;;

U.J

o

os

. ~ '"

"'"O

- ~

<n-

c: os

"'.o

o

'"

~ E

U"O

os o

E :t

...;

~ c:

.....

'" os

<:ti

tiicJ

'"

u

"

'E

Jl

'"

. ~

t/l

o

r.:

00

1

~

c:

E!

~

':

Cl. u..

. ~

0\

'"

t

<:ti

i

I

os

v;

c:

'" . ~ .

<n

VI

Vi

"' ....

~

tt

"'

;;

u..

Tipos de sistemas polticos preindustriales 17

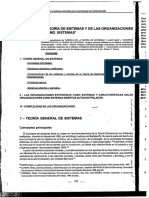

mentas estancos. Aun asi. sl)rprendentemente, se ha llegado a un rela-

tivo acuerdo acerca de un sistema general de clasificacin (Fig. 2)

aparentemente avalado por la contrastacin cuantitativa intercultural.

La clasificacin sinttica de la figura 2 se basa en los medios de inte-

gracin politica, en el acceso a puestos de lider.azgo y en el mtodo de

la toma de decisiones por parte del grupo. Con estos criterios, los sis-

temas centrafizados parecen relativamente uniformes, pero si se utilizan

otras variables, pueden surgir muchos otros subtipos (la tabla 3 ofrece

una clasificacin de los estados primitivos basada en el grado de

complejidad).

Una clasificacin as resulta posible porque una sociedad no es

simplemente de seres humanos individuales, como tampoco una casa

es slo un conglomerado de maderos, ladrillos y clavos. Dos casas cons-

truidas con diferentes materiales pero con planos similares sern eviden-

temente mucho ms parecidas que otras dos casas hechas con el mismo

material pero con planos distintos (digamos una casa urbana y una casa

de campo). De igual modo no podramos encontrar la misma arquitec-

tura en el rtico que en el trpico, en los pueblos pastores nuer de

Africa que en la moderna Suecia industrial. Resumiendo, una casa viene

definida en lrminus de su distribucin interior y no de sus compo-

nentes, y sa estar influida por su entorno fsico y por el nivel de

tecnologa del pueblo que la haya diseado.

La comparacin puede resultar furzada, pero nos ayuda a recurdar

algo similar cuando manejamos clasificaciones antropolgicas. Si si-

tuamos a los bosquimanos del desierto de Kalahari en la misma catego-

ra poltica (la de bandas) que los indios shoshone de Utah del si-

glo XIX, tendriamos que hacerlo sobre la suposicin de que la adapta-

cin de los cazadores-recolectores a un medio rido da origen a unas

caractersticas sociales concretas, tales como los grupos igualitarios sin

lder formal y con un sistema de intercambio econmico basado en la

reciprucidad. Las relaciones seran evidentemente causales, pero deter-

minar exactamente cmo un elemento de un sistema es causa de otro

resulta ms difcil de lo que pudiera parecer. Un hbitat rido y, por

consiguiente, una relativa escasez de agua y alimentos, puede ser causa

de bajas densidades de poblacin y, por tanto, causa de un tipo flexi-

ble de organizacin social en pequeos grupos? Puede ser. Pero noso-

tros solemos considerar una causa como algo activo, mientras que el

habitat sera algo que, de alguna manera, est siempre ah. Adems,

las relaciones entre la sociedad y el medio son las de un constante

feedback; los pueblos no slo se adaptan a su entorno, sino que adems

cambian su m u ~ o fsico y social de acuerdo con sus propias necesida-

des. Dicho de otro modo, al clasificar sistemas sociales resulta muchas

veces ms productivo pensar en trminos de relaciones estructurales, en

el sentido de que un elemento implica lgicamente al otro. Una tipo-

loga til sera, pues, aquella que determina sistemas, es decir, unda-

18 ANTROPOLOGIA POLlTICA

des con sus partes estructuralmente interrelacionadas de tal forma que,

a partir de la especificacin de un elemento, se puedan predecir otros

elementos.

Sin embargo, no nos cansaremos de repetir que las interrelaciones

entre rasgos sociales (p. ej., entre las jefaturas y el parentesco unili-

neal) representan tan slo probabilidades estadsticas. Para volver a

nuestra analoga con la casa, quiz las casas de campo podrian c1asi-

fcarse todas juntas con toda legitmidad, pero tambin cabra esperar,

dentro del estilo general, una enorme gama de varaciones de detalle.

A diferencia de las teoras de la cultura estrictamente materialistas,

el medio y la tecnologa no parecen determinar la estructura social y

la ideologa, sino ms bien limitar la gama de posibilidades.

La tabla 1 apunta algunas de las caracteristicas sociales y econ-

micas que podramos razonablemente asociar con cada uno de los tipos

polticos fundamentales. Pero, como toda tabla de esta indole, debe

mirarse con ciertas reservas. Primero, no es de esperar que ninguna so-

ciedad encaje con todas las caractersticas propias de su tipo, del mis-

mo modo que nadie espera encontrarse con el perfect amercano medio

que mida 1,78 m, pese 80 kgs, sea protestante, gane 15.000 $ al ao

y tenga 1,44 hjos. Segundo, lo que la tabla muestra en realidad es el

.grado de complejidad cultural; no se infiera, pues, que la tipologa

poltica es la base determnante slo porque los principales epgra-

fes sean las de banda, trbu, jefatura y estado. S este libro

versase sobre el parentesco y no sobre la poltica, los titulas podran

muy bien ser bilateral, patrlineal, matrlneal, etc. Tercero, no

debe olvidarse que certas caractersticas son mejores indicadores que

otras. Por extrao que parezca, el nivel de subsistencia es un indcador

muy malo de la organizacn social. Estadstcamente el mejor y ms

slido detector de los tipos polticos, del parentesco, de la religin y

simlares, es la densidad de poblacin (que no se incluye en la tabla,

porque se presupone un aumento de densidad demogrfca desde la

banda hasta el estado). Cuarto, una tabla de esta clase, por su msma

naturaleza, implca que cada uno de estos tipos sea completamente dis-

tinto del otro, cuando en realidad estos tipos se dstrbuyen como pun-

tos a lo largo de un continuum. Quinto, no vaya a creerse tampoco

que un nvel de complejidad cultural ms alto deje atrs todas las ca-

ractersticas de los niveles nferores (la recprocdad, por ejemplo, es un

meda sgnifcatvo de intercambo en todas las sociedades), n que la

complejdad cultural sea simplemente acumulativa (los sstemas bilatera-

les de parentesco aparecen tanto en los niveles ms simples como en los

ms complejos, pero son susttuidos por el parentesco unlneal en los

nveles ntermedos). Por ltimo, debe hacerse especial mencn del caso

de la relign; aqu encontramos una estrecha relacn entre complej-

dad cultural y organizacin religiosa, pero poca o ninguna relacin con

respecto al sistema de creencias (es por ello que no se mencionan en la

Tipos de sistemas polticos preindustriales 19

tabla la magia, el animismo, el pl1liteismo, el monoteismo, etc.). Si

estas precauciones se mantienen presentes, la tabla puede proporcionar

un til sumario de las caractersticas de los sistemas polticos preindus-

triales.

Sistemas no centralizados

Muchos de los grupos estudiados por los antroplogos apenas tienen

lo que podria llamarse gobierno, al.menos no en el sentido de una

lite poltica permanente. En la mayora de estos sistemas tradicionales,

el poder es temporal y fragmentario, y est repartido entre familias,

bandas, linajes y \arias asociaciones. Temporalmente pueden formarse

grupos polticos ms amplios para hacer frente a alguna amenaza,

por ejemplo, vecinos belicosos, pero estos grupos se disgregan una vez

superado el problema. Asi pues, la mejor forma de considerar estos

sistemas sociales no es tanto que sociedades permanentemente o ~ g a - .

nizadas, sino como grupos fluidos que, durante perodos cortos o lar-

gos, a veces por temporadas, otras casi por azar, se unen para formar

unidades tribales ms extensas, para luego desintegrarse en unidades

ms pequeas, que a su vez pueden ser divisibles. Si bien lo poltico

es algo constante en estas sociedades, presente tanto en la bsqueda

individual de apoyo para alcanzar puestos de liderazgo, como en la

lOma de decisiones pblicas y en la defensa del territorio, nunca se ma-

nifiesta a travs del monopolio de la fuerza coercitiva ni a travs de

ninguna forma de sistema econmico centralizado basado en impuestos

o tributos. Pueden existir grandes diferencias en cuanto al status indi-

vidual, pero muy pocas que indiquen una estratificacin de clases, por

lo que estos sistemas, aunque sean igualitarios en sentido real slo en

los niveles inferiores -el de los cazadores-recolectores-, si parecen

ms democrticos, en aspectos como la toma de decisones y el acce-

so al liderazgo, que grupos ms centralizados.

Las bandas

Una de las conclusiones bsicas de la Conferencia de 1965 acer-

ca de la organizacin de las bandas fue que el trmino banda

aunque todava de utilidad, se venia aplicando indistintamente a gru:

pos tan diversos como los de un tamao medio de 25 miembros,

o a los de 300 o 400, convrtindolo as en un trmino prctica-

mente sin sentido. Tambin se dijo que los elementos que siempre

haban caracterizado definitivamente a las bandas -movilidad segn

las estaciones, falta de estructuras centralizadas de autoridad y eco-

noma cazadora-recolectora- no eran suficientemente restrictivos pa-

Tabla 1: Sistemas polticos preindustriales: una tpologa evolutiva

IV

O

No centralizados Cell/ralizadus

FUENTES: Abrahamson 1969; Carniero 1970; Eisenstadt 1959: Fried 1967; Le\inson y Malone 1980; Lomax y Arensberg 1977; Service 1971.

Tipo de

subsistencia

Tipo de

liderazgo

Tipo e importancia

del parentesco

Principales medios

de integracin

social

Sucesin

poltica

Principales formas

de intercambio

econmico

Estratificacin

social

Posesin de

propiedad

Ley y control

legtimo de la

fuerza

Religin

Ejemplos actuales

y contemporneos

Ejemplos histricos

y prehistricos

Banda

Cazadores-recolectores; domes-

ticacin escasa o inexistente

Lideres informales y provisio-

nales; pueden tener un cabecilla

que acte como rbitro en la

toma colectiva de decisiones

Parentesco bilateral, con rela-

ciones de parentesco usadas de

forma diferenciada cuando elta-

mao y la composici6n de las

bandas cambian

Alianzas matrimoniales propi-

cian grupos mayores; bandas

unidas por parentesco y familia;

independencia econ6mica basa-

da en la reciprocidad

Puede haber cabecilla heredita-

rio, pero el liderazgo real recae

en aquellos con especiales cono-

cimientos o capacidades

Reciprocidad

Igualitaria

Escaso o nulo sentido de la pro-

piedad personal

Sin leyes formales ni castigos;

el derecho al uso de la fuerza es

comunitario

Sin sacerdocio ni profesionales

religiosos; chamanismo

Los bosquimanos !kung(Africa)

los pigmeos (Africa)

los esquimales (Canad, Alaska)

los shoshone (Estados Unidos)

Prcticamente todas las socie-

dades paleolit icas

Tribu

Agricultura extensiva (horlicul-

tu ra) y past oreo

Cabecilla carismtico sin PO-

der)) pero con cierta autoridad

en la toma colectiva de deci-

siones

El parentesco unilineal (patrili-

neal o matrilineal) puede ser la

estruct ura bsica de la sociedad

Fratrias pantribales basadas en

el parentesco, las asociaciones

voluntarias y/o grupos de eda-

des

Sin medios formales de sucesin

politica

Reciprocidad: el comercio pue-

de estar ms desarrollado que

en las bandas

Igualitaria

Propiedad comunal (linaje o

clan) de las tierras de cultivo y

del ganado

Sin leyes ni castigos formales;

el derecho al uso de la fuerza

pertenece al linaje, clan o aso-

ciacin

Chamanismo; fuerte acento en

los ritos de iniciacin y otros ri-

tos de transici6n que unen a

unos linajes con otros

Los kpelle (frica Occidental);

los yanomamo (Venezuela); los

nuer (Sudn), los cheyenne (Es-

tados Unidos)

Los iroqueses (Estados Unidos).

El Valle de Oaxaca (Mxico),

1500-1000 a.e.

lefalura

Agricultura extensiva; pesca in-

tensiva

Jefe carismtico con poder li-

mitaJo basado en la distribuci6n

de benefidos a ~ u s partidarios

Unilineal, con alguno bilateral;

grupos de descendencia jerar

quizados segn el status

Integraci6n a travs de la lealtad

al jefe, de linaje, jerarquizados

y de asociaciones voluntarias

Cargo de jefe no directamente

heredado, pero el jefe debe per-

Icncccr a un linaje de alto

rango

Redist ribuci6n a t ra\ s del jefe;

re(iprocidad en los niveles infe-

riores

Rango (individual y de linaje)

Propiedad comunal de la tierra

en manos del linaje, pero fuerte

sentido de la propiedad privada

de titulos, nombres, privilegios,

objetos rituales, etc.

Puede haber leyes informales y

cast igos tipificados por romper

tabes; el jefe tiene un acceso

limitado a la coacci6n fisica

t'Oercion

Sacerdocio formal incipiente;

religin jerarquizada basada en

el culto a los antepasados

El Hawai precolonial, los kwa-

kiutl (Canad); los tikopia (Po-

linesia); los Dagurs (Mongolia)

Ashanti, Benin y Dahomey pre-

coloniales (frica); los monta-

eses de Escocia

Estadu

Agricultura intensiva

Lder soberano apoyado por

una burocracia aristocrtica

El estado exige lealtades quc

trascienden el parentesco; el ac-

ceso al poder se basa en grupos

de parentesco unilinealcs o bi-

laterales jerarquizados

Lealtades al estado dcsplazan

todas las dems de nivel infe-

rior; integracin a travs del co-

mercio y de la especializaci6n de

funciones

Sucesi6n hereditaria directa del

soberano; aumento de nombra-

mientos de burcratas

Redistribucin basada en tribu-

tos y/o impuestos formales;

mercados y comercio

Clases (clase dominante y clase

dominada como minimo)

Aumenta la propiedad privada

y la del estado en detrimento

de la propiedad comunal

Leyes y castigos formales; el es-

tado tiene el acceso legitimo y

absoluto al uso de la fuerza fi-

sica

Sacerdocio exclusivo y profesio-

nalizado que legitimiza y sacrali-

za al estado

Los ankole (Uganda), los jim

ma (Etiopia), los kachari (In-

dia), Volta (frica)

Los zules precoloniales (fri-

ca); los aztecas (Mxico), los

incas (Per), los sumerios (lrak)

>

z

-1

::o

O

"ti

O

r-

O

Cl

>

"ti

O

r-

j

n

>

...,

"6.

~

~

""

;;.

~

el

't.l

e

-

:

't.l

~

Si

~

:;

~ .

~

IV

-

22 ANTROPOLOGIA POLlTlCA

ra hacer automticamente comparables a estas unidades (Damas 1968).

Cabe pensar, sin embargo, que en esas pocas sociedades que no

tienen agricultura, ni animales domsticos de consumo, ni posibili-

dad de pesca durante todo el ao, existen tan slo pocas y limi-

tadas opciones culturales disponibles. Semejanzas entre las estructuras

social y politica en grupos tan abismalmente distantes como los es-

quimales canadienses y los aborigenes australianos hacen suponer que

la dependencia respecto de los frutos silvestres y animales sal\ajes,

el consiguiente nomadismo y las redistribuciones peridicas (segn las

estaciones) de poblacin fijan las posibilidades adaptativas dentro de

unos limites relativamente estrechos. Por ello la banda fue probable-

mente la forma corriente de organizacin social en el Paleolitico.

Las bandas suelen ser reducidas numricamente, quiz de 25 a

150 individuos, agrupados en familias nucleares. Aunque se de la di-

visin del trabajo segn edad y sexo, no existe prcticamente espe-

cializacin del conocimiento prctico, resultando asi que la unidad

del grupo ampliado es, en trminos de Emile Durkheim, mecnica,

esto es, basada en la costumbre, en la tradicin y en los valores

y simbolos comunes, ms que en una interdependencia de papeles

especializados. Una estricta exogamia obliga a alianzas matrimoniales

entre diferentes bandas, y este grupo ms amplio est tambin unido

tipicamente por medio del parentesco bilateral (transmitido por igual

a travs de padre y madre). Los linajes, entendidos como grupos

corporativos de descendencia con derechos territoriales, no serian sufi-

cientemente flexibles para posibilitar las constantes fluctuaciones de las

sociedades cazadoras-recolectoras.

Morton Frjed (1967) considera a estos grupos igualitarios en

trminos de economia, organizacin social y estructura politica. La

distribucin de alimentos y otros bienes indispensables se da en base

a un sistema muy rudimentario -el ms bajo en la escala- de re-

ciprocidad; se establecen vinculas dentro de la banda y entre bandas

distintas en base a relaciones sucesivas de reciprocidad. La organiza-

cin politica es tambin igualitaria hasta el extremo de que la toma

de decisiones incumbe, por lo general, a todo el grupo, y el acceso

a posiciones de liderazgo est igualmente abierta a todos los varones

de un determinado grupo de edad. El liderazgo, temporal, y que

cambia segn la situacin, se basa en las cualidades personales del

individuo y carece de todo poder coactivo. Un cabecilla o lider no

puede, de hecho, decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino que

debe actuar como rbitro del grupo, y en situaciones concretas quiz

tambin como experto asesor. Esta estructura social, la menos com-

pleja de todas las existentes-, todavia puede subdividirse en bandas

patriarcales, cumpuestas y an{mlalas. El lipl) patriarcal se

basa en la exogamia de la banda y en unas reglas matrimoniales

que obligan a la mujer a vivir con el grupo del marido. Este

Tipos de sistemas polticos preindustriales 23

tipo est tan extendido que Elman Senice (1962) lu consider{) cumo

un tipo casi inevitable de organizacin. Es ciertu que tiene la \en-

taja de la estabilidad para la banda, puesto que cada grupo se \e

enriquecido reridicamente cun nuevos miembros de fuera de la banda;

pero al mismo tiempo puede formar alianzas muy amplias por medio

del matrimonio y dispone de una considerable flexibilidad. Las bandas

compuestas fueron consideradas por Service corno el resultado del co-