Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Guia para La Vacunacion Trabajadores

Guia para La Vacunacion Trabajadores

Cargado por

Mónica GonzálezTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Guia para La Vacunacion Trabajadores

Guia para La Vacunacion Trabajadores

Cargado por

Mónica GonzálezCopyright:

Formatos disponibles

GUA PARA LA

vacunacin

de trabajadores

adultos sanos

GUA PARA LA

vacunacin

de trabajadores

adultos sanos

El impacto de la vacunacin sobre la sa-

lud de la poblacin es difcil de exagerar.

Con excepcin del agua potable, ningn

otro elemento, ni siquiera los antibiticos,

han tenido un efecto mayor sobre la re-

duccin de la mortalidad y el crecimiento

poblacional.

DOCTORES STANLEY Y SUSAN PLOTKIN

En su libro Vaccines

ELABORACIN DEL DOCUMENTO

Ivn Galeano, MD

Especialista en Salud Ocupacional

Elena Rey Lozano, MD

Directora Mdica

Comunidad Andina y Amrica Central - Aventis Pasteur

REVISIN

Carlos Espinal, MD

COORDINACIN

Elena Rey Lozano, MD

CORRECCIN DE ESTILO

Csar Tulio Puerta

DISEO Y DIAGRAMACIN

Grafos Ltda.

IMPRESIN

Panamericana Formas e Impresos

Direccin Mdica

Comunidad Andina y Amrica Central

Junio de 2002,

Bogot - Colombia

INTRODUCCIN ...................................................................................... 5

GENERALIDADES .................................................................................... 6

Caractersticas de las vacunas ........................................................... 8

MITOS Y VERDADES

SOBRE LAS VACUNAS ............................................................................. 11

Las vacunas curan enfermedades? ................................................. 11

Las vacunas producen enfermedades? ........................................... 11

Todas las vacunas son iguales? ........................................................ 12

Los adultos ya no requieren vacunas? ............................................ 12

Se debe vacunar a mujeres embarazadas? .................................... 13

Se debe vacunar a personas enfermas?.......................................... 14

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONMICAS ............................... 15

Trabajadores de la salud ................................................................... 15

Hepatitis B ......................................................................................... 15

Enfermedades respiratorias infectocontagiosas .............................. 17

Otras enfermedades inmunoprevenibles - Varicela ........................ 18

Fiebre amarilla .................................................................................. 18

Agroindustria...................................................................................... 18

Manipuladores de alimentos ............................................................ 19

Empresas de servicios ........................................................................ 19

Fuerzas militares ................................................................................ 20

Trabajadores viajeros ......................................................................... 20

ESQUEMAS DE VACUNACIN RECOMENDADOS

PARA OFICIOS Y ACTIVIDADES ECONMICAS ..................................... 22

ESTRATEGIAS DE VACUNACIN EN LA EMPRESAS .............................. 29

Propsitos de la vacunacin como intervencin

de salud ocupacional ......................................................................... 29

Factores que deben tomarse en cuenta

para la vacunacin institucional

de trabajadores adultos sanos .......................................................... 30

Componentes de una estrategia

de vacunacin institucional de adultos sanos.................................. 31

CONTENIDO

Diseo de la estrategia...................................................................... 32

Inscripciones ...................................................................................... 33

Componente de difusin o comunicacin institucional ................. 34

Vacunacin o aplicacin del biolgico ............................................ 35

Otras consideraciones para aplicacin de vacunas ........................ 38

EVALUACIN ECONMICA DE LA VACUNACIN

EN TRABAJADORES ADULTOS SANOS................................................... 40

Evaluacin econmica de la vacunacin ......................................... 41

Diferentes tipos de estudios de evaluacin econmica .................. 41

Anlisis del costo de la enfermedad ................................................ 41

Cmo medir el impacto econmico en una empresa?.................. 43

Clculo de costos de la vacunacin y de la enfermedad................. 44

Modelo para el clculo de costos de la vacunacin ....................... 44

Costos ahorrados por vacunacin (o costos de la enfermedad) .... 45

Total de ahorros en costos ................................................................ 45

Beneficios indirectos de la vacunacin

de trabajadores adultos sanos .......................................................... 45

Factores que afectan los costos administrativos .............................. 46

Comunicacin ................................................................................... 46

Estrategia de vacunacin.................................................................. 46

BIBLIOGRAFA ........................................................................................ 47

5

I

N

T

R

O

D

U

C

C

I

N

INTRODUCCIN

Esta es una recopilacin de experiencias empresariales en la actividad de vacunacin

de trabajadores adultos sanos. Como tal, no contiene detalles pormenorizados de

cada enfermedad inmunoprevenible o de cada biolgico disponible en el mercado.

La vacunacin en trabajadores adultos sanos ha demostrado ser altamente costo efec-

tiva, sin embargo, es una medida de intervencin que se aplica con recelo por parte de

los empleadores y de los sistemas de seguridad social. Es ms una discusin de tipo

econmico, que un cuestionamiento tcnico o cientfico.

Al vacunar en el mbito laboral se busca reducir las probabilidades de ocurrencia de

enfermedades inmunoprevenibles en los trabajadores, y por ende la disminucin de

costos por ausentismo, por atencin asistencial y prestacional de los casos evitados,

con una positiva repercusin en los costos de la fuerza laboral.

Para los trabajadores el beneficio consiste en aminorar la probabilidad de enfermar, y

as no incurrir en sobrecostos por medidas de sostenimiento, que por sutiles que sean,

no son asumidas por ningn sistema de seguridad social, adems de tener mejores y

mayores oportunidades para disfrutar de su tiempo libre y de todas las posibilidades

laborales y extralaborales para su desarrollo.

La sensibilizacin tanto entre los empresarios y trabajadores, como entre quienes diri-

gen los servicios de salud ocupacional, an tiene mucho camino por recorrer; pero

deben reconocerse los avances logrados con biolgicos en coberturas tales como tta-

nos, hepatitis B e influenza en las empresas. La vacunacin se ha reconocido como una

de las medidas preventivas que hacen parte de los programas de vigilancia epidemiol-

gica de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo (como por ejemplo, la

aplicacin de vacuna contra hepatitis B en trabajadores de la salud, para la vigilancia y

control de riesgo biolgico).

Por ltimo, no se pretende promover la vacunacin como una medida de intervencin

para aplicacin indiscriminada, sino, por el contrario, racionalizar un valioso recurso

subutilizado hasta ahora para la proteccin de trabajadores adultos sanos.

6

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

GENERALIDADES

La vacunacin es una intervencin en salud altamente eficiente y costo efectiva, que ha

logrado erradicar la viruela (WHO 1988) y est cerca de erradicar totalmente la polio-

mielitis de la faz de la tierra. Pocas intervenciones logran reducir tan dramticamente

la carga de enfermedad (como lo informa el Centro de Control de Enfermedades Infec-

ciosas de los Estados Unidos C.D.C., 1994-1995, en EE.UU. para difteria, ttanos,

poliomielitis paraltica, sarampin, rubola; ver tabla). En la evaluacin de 1991 pudo

visualizarse el impacto medido por el nmero de casos reportados, a diferencia de

aos en los cuales no se haba aplicado la inmunizacin.

CASOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS EE.UU.

ENFERMEDAD N MUERTES AO MORTALIDAD % DE VARIACIN

PRODUCIDAS EN 1991

Difteria 206.939 1921 2 - 99,9

Sarampin 894.134 1941 9.488 - 98,9

Paperas 152.209 1968 4.031 - 97,4

Poliomielitis 21.269 1934 0 -100,0

Rubola 58.686 1969 1.372 - 97,6

Ttanos 1.560 1923 49 - 96,9

Fuente: Meltzer, M. Cox, N. and Cols.

12

.

De igual forma, se ha demostrado la disminucin de costos de la enfermedad, lo cual

proporciona oportunidades para destinar recursos a otros grupos de enfermedades

que afectan igualmente a nuestras poblaciones en diferentes partes del mundo.

En la prctica actual de la medicina no solamente es importante medir los efectos de

una enfermedad por la incidencia o la prevalencia en una comunidad, sino por el im-

pacto econmico de esa enfermedad y de las medidas necesarias para controlarla.

El costo efectividad de la vacunacin constituye un argumento poderoso para definir

la adopcin de medidas preventivas; expresado de otra manera, la vacunacin es una

intervencin que aplicada correctamente, no slo evita la presencia, contagiosidad,

agresividad de una enfermedad, sino que ahorra dinero a un sistema de salud y a la

economa en general. Disminuye el ausentismo laboral y estudiantil, equilibra la balan-

za de inversiones para programas de beneficio social, y mejora las oportunidades de

desarrollo y productividad.

7

G

E

N

E

R

A

L

I

D

A

D

E

S

La discusin entonces no va dirigida a esclarecer si las vacunas sirven o no, si son necesarias

o no, sino quin debe asumir los costos, quin debe responsabilizarse de la adopcin

de una estrategia coherente y sostenida de prevencin. El establecimiento de priorida-

des, la limitacin de recursos, la complejidad y volumen de los problemas que deben

enfrentarse con esos pocos recursos, hacen entonces que se cuestione la vacunacin.

Primero es prudente mostrar quin gana y qu gana. La vacunacin se sale del mbito

de las instituciones de salud y se convierte en tema de anlisis de economistas y espe-

cialistas financieros, por lo tanto, se debe convencer a quienes manejan los recursos

para que inviertan en vacunacin, con argumentos tangibles y demostrables.

Un obstculo mayor para la adopcin de planes de inmunizacin en algunas empresas

es el costo, para lo cual es necesario establecer estrategias que incluyan posibilidades

de ciclos de vacunacin, otras empresas han optado por planes de financiacin con

descuentos por nmina por parte de los fondos de empleados o cooperativas, subsi-

dios, etc. En aquellas instituciones en las cuales se lleva un adecuado sistema informa-

tivo, pueden observarse ms tangiblemente los beneficios econmicos de los costos

evitados por disminucin de ausentismo laboral, consultas mdicas, medicamentos y

tratamientos hospitalarios.

Una de las responsabilidades de salud ocupacional frente a la empresa es la racionali-

zacin del gasto que se destina a la promocin y prevencin de la salud de los trabaja-

dores, para obtener resultados que permitan una mejor productividad, rentablemen-

te. Adems, los programas de vacunacin de trabajadores adultos sanos tienen un

impacto en el estado de salud de la comunidad, logrando mejorar los niveles de cober-

tura de proteccin contra las enfermedades transmisibles. Este es un claro beneficio

social de la inmunizacin en las empresas.

Ms all de la discusin respecto de quin debe asumir los costos correspondientes a

la vacunacin de trabajadores adultos sanos, la responsabilidad de la prevencin, y

por ende del autocuidado no pueden entenderse como ajenas; la prevencin como

actitud comunitaria no excluye a nadie de responsabilidad. Tampoco es prudente en-

tender el autocuidado como cudese cada cual con lo que tenga y como pueda.

Los esquemas de vacunacin que se recomiendan deben tomar en cuenta, antes que

todo, que las necesidades sean determinadas de manera adecuada por algn mecanis-

mo diagnstico que pueda servir simultneamente para corroborar en el tiempo, el

impacto de la medida de intervencin; de igual forma, casi tan importante es la dispo-

nibilidad de recursos para invertir en la medida; como toda intervencin en salud ocu-

pacional, debe ajustarse a un modelo epidemiolgico que permita su evaluacin y

seguimiento en el tiempo. Vacunar sin observar las consecuencias posteriores, no per-

mite la sostenibilidad y permanencia de la medida en el tiempo (si no se sabe para qu

sirve, al final termina no sirvindole a nadie), tambin es necesario apoyarse en una

muy buena estrategia educativa y de comunicacin interna de las empresas.

8

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

En salud ocupacional la vacunacin puede ser una medida de intervencin preventiva

general o especfica contra un riesgo profesional determinado (por ejemplo, en el caso

de la vacunacin contra hepatitis B en trabajadores asistenciales de la salud). En am-

bos casos debe tomarse con igual seriedad.

Uno de los grandes beneficios para los empleadores es la disminucin de la posibilidad

de que sus empleados contraigan una de estas enfermedades inmunoprevenibles, como

consecuencia, la reduccin del ausentismo laboral y el aporte del valor agregado son

dos efectos perfectamente costeables para establecer diferencias entre la vacunacin y

la no- vacunacin. El siguiente cuadro nos muestra el posible impacto de algunas en-

fermedades inmunoprevenibles en el ausentismo laboral.

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS - PERODOS DE INCUBACIN Y AISLAMIENTO

ENFERMEDAD INCUBACIN TRANSMISIBILIDAD AISLAMIENTO

Varicela 10 21 das 4 das previos a brote Hasta la formacin total

hasta formacin costras de costras; entre 9 y 15 das

de incapacidad laboral

Hepatitis A 15 50 das 2-3 semanas antes de Mnimo 3 semanas

inicio hasta una semana posictericia; 3 a 4 semanas

posictericia de incapacidad laboral

Parotiditis 12 30 das 7 das antes y 9 das Hasta desaparicin de

posteriores a inicio edema. 2 a 3 semanas

de incapacidad. laboral

Rubola 10 21 das Inicio fase catarral hasta Desde inicio de la fase catarral

4 das posexantema hasta el cuarto da de exantema;

entre 2 y 3 semanas

de incapacidad laboral

Las caractersticas ms importantes de las enfermedades inmunoprevenibles desde el

punto de vista de la salud ocupacional son entonces su gran impacto en el ausentismo

(mayor de cinco das de ausentismo por evento) y su gran capacidad de contagiar

(posibilidad de presentarse varios casos en una misma dependencia o rea).

Una de las medidas con las cuales pueden prevenirse estas enfermedades es la vacuna-

cin, otras medidas complementarias son la educacin en salud, adecuada nutricin y

prcticas higinicas apropiadas, adecuados sistemas de ventilacin, programas de pre-

vencin primaria y secundaria de amplia difusin y prctica entre los trabajadores.

Caractersticas de las vacunas

Las vacunas poseen determinadas caractersticas que definen diferentes calidades

para prevenir enfermedades. Estas caractersticas son:

9

G

E

N

E

R

A

L

I

D

A

D

E

S

La inmunogenicidad, es decir, la capacidad de producir en el organismo una res-

puesta inmune a posterior exposicin al antgeno.

La reactogenicidad, esto es, la reaccin que ocasionan en el organismo los diferen-

tes componentes de la vacuna, el antgeno, el vehculo o sustancia que se utiliza

para contener el antgeno o la sustancia que se usa para preservarlo estable.

Una buena vacuna debe producir en el plano individual, un fuerte estmulo inmu-

noprotector (alta inmunogenicidad) con baja reaccin desde el punto de vista de

efectos secundarios (baja reactogenicidad)

18

.

A escala colectiva debe ser capaz de reducir la posibilidad de contraer la enferme-

dad en los individuos vacunados, con altos niveles de seguridad

18

.

Desde el punto de vista operacional debe ser estable en sus condiciones fisicoqu-

micas y farmacolgicas en una cadena de fro con bajos costos globales

18

.

El grado de aceptacin de una vacuna en una comunidad est ntimamente

relacionado con:

1 El conocimiento que tenga la comunidad de la enfermedad y de la vacuna.Este

conocimiento depende de la eficacia de estrategias de difusin e informacin por

parte de las autoridades sanitarias o de salud.

2 La facilidad de acceso cultural, en costos y acceso fsico a la vacuna. No solamente

es contar con los recursos financieros para adquirir una vacuna, sino disponer de

una logstica de apoyo suficiente, oportuna y adecuada, como tambin el poder

disponer de condiciones que faciliten la vacunacin (informacin, hbitos y prc-

ticas anteriores, antecedentes de la enfermedad en la comunidad, posicin de las

autoridades sociales y mdicas de la comunidad, difusin por los medios de

comunicacin, centros de distribucin y aplicacin de la vacuna, costos, seriedad

y posicionamiento de imagen de las entidades que promueven la vacunacin).

3 La retroalimentacin que se pueda efectuar para evaluar los resultados de la vacu-

nacin. Si bien no toda la comunidad est pendiente de las estadsticas e indica-

dores, quienes actan como autoridades cientficas, de control o de opinin de

una comunidad s deben ser informadas de los resultados, no solamente de la

cobertura, sino de la efectividad comprobada de la vacuna, los posibles efectos

secundarios y otros aspectos de la farmacovigilancia, de tal manera que faciliten el

control tcnico, cientfico y tico de la vacunacin.

10

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

As pues, la vacunacin es una medida de intervencin que ms que por su efecti-

vidad en la capacidad de prevenir la extensin, agravamiento e incluso la presencia

de una enfermedad infectocontagiosa, depende ms de factores como los recur-

sos disponibles, la educacin y elementos culturales de la comunidad, o la volun-

tad poltica de quienes estn al frente de estas comunidades.

Los esquemas de vacunacin de una poblacin laboral deben obedecer a unos

lineamientos claros, establecidos desde el diagnstico y el conocimiento que se

tenga de la comunidad laboral que se va a intervenir. La descripcin sociodemo-

grfica, los perfiles de morbilidad y ausentismo, los perfiles de exposicin laboral a

factores de riesgo, la proyeccin de rotacin de esa poblacin laboral, los recursos

disponibles y las prioridades establecidas.

Debe constituirse entonces un plan de vacunacin a corto, mediano y largo plazo

en el cual se contemplen, de acuerdo con los perfiles de exposicin, qu vacunas

deben aplicarse, a quines (dependiendo de las condiciones de exposicin de los

cargos y oficios), cundo y con qu se van a financiar.

En la legislacin colombiana no hay una argumentacin legal, directa y concreta,

respecto de la vacunacin de adultos sanos, salvo aquellas indicaciones en caso de

epidemias.

De otra parte, puede aseverarse que observando la investigacin y desarrollo y aplica-

cin de nuevas tecnologas destinadas al mejoramiento de las actuales vacunas y al

descubrimiento de nuevas, tendremos cada vez ms frecuentemente noticias sobre la

disponibilidad de vacunas ms efectivas, con menos efectos secundarios y con nuevos

modos de administracin.

11

M

I

T

O

S

Y

V

E

R

D

A

D

E

S

S

O

B

R

E

L

A

S

V

A

C

U

N

A

S

MITOS Y VERDADES

SOBRE LAS VACUNAS

Alrededor de las vacunas se generan diversas creencias que surgen en parte por la poca

informacin y en parte por la actitud de apata que existe en la poblacin de adultos

frente a la prevencin.

Las vacunas curan enfermedades?

No. Las vacunas se visualizan como medicamentos y estos se utilizan solamente

cuando estamos enfermos, entonces, por qu aplicarse un medicamento cuando

alguien est sano?

Como los medicamentos, las vacunas son sustancias que se introducen en el orga-

nismo para producir una reaccin; en el caso de las vacunas la reaccin ocurre en

el sistema de la inmunidad (o de defensa frente a las infecciones y a otros agentes

perjudiciales). Pero a diferencia de los medicamentos las vacunas no curan enfer-

medades, las previenen.

Esta es la primera gran verdad sobre las vacunas, las vacunas no curan, previenen,

es decir que es necesario aplicarlas para que la enfermedad no aparezca. Cuando

una persona ya padeci una enfermedad, como por ejemplo varicela, sarampin o

hepatitis, el organismo ha dejado en su sistema inmune unas sustancias (prote-

nas) llamadas anticuerpos, que defienden al individuo contra esa enfermedad y

por lo tanto no requieren ya la vacuna.

Las vacunas producen enfermedades?

No. La vacuna, a diferencia del contagio de la enfermedad, tiene el microorganis-

mo que produce la enfermedad (entero o fragmentos componentes del microor-

ganismo), pero est atenuado o inactivado, por lo cual confiere defensas sin des-

encadenar la enfermedad. Sin embargo, es prudente advertir que algunas vacunas

pueden producir variedades vacunales de la enfermedad y en otros casos, por

condiciones particulares de los individuos, pueden presentarse reacciones secun-

darias significativas, aunque la proporcin de personas afectadas es relativamente

baja; siempre que se aplica una vacuna debe llevarse un proceso de farmacovigi-

lancia posaplicacin

9, 1, 3

.

12

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

Todas las vacunas son iguales?

No. Las vacunas protegen especficamente para el tipo de enfermedad para la

cual estn hechas. La vacuna contra el sarampin slo preservar contra el saram-

pin, pero no contra la rubola que es una enfermedad producida por un virus

diferente. Hay vacunas que contienen compuestos para estimular defensas contra

varias enfermedades, por ejemplo la triple viral que protege contra el sarampin,

rubola y parotiditis (paperas).

De igual manera, dependiendo de la forma como se produzca la vacuna, contra

una misma enfermedad pueden haber diferentes tipos de vacuna. Como ejemplo

de ello, contra la poliomielitis hay una vacuna oral y una vacuna que es inyectable,

las dos confieren inmunidad, pero pueden ser diferentes en su efectividad (es de-

cir, la proteccin que se obtenga con su aplicacin) y en su seguridad (parlisis

asociada a la vacuna oral).

Entre varias vacunas que protegen contra la misma enfermedad, debe escogerse

aquella que sea ms efectiva, que produzca menos reacciones secundarias y que

tenga menos complicaciones de manejo.

Los adultos ya no requieren vacunas?

No. Los programas de inmunizacin o aplicacin de vacunas que el Estado reco-

mienda en sus planes de salubridad pblica deben priorizar los sectores de la po-

blacin que son ms susceptibles de padecer estas enfermedades (los nios, las

mujeres en embarazo). Pero esto no quiere decir que los adultos no requieran

vacunarse. Existen otros sectores de poblacin con mayor posibilidad de adquirir

enfermedades infecciosas potencialmente mortales, que pueden evitarse por me-

dio de la vacunacin, por ejemplo, las personas mayores de cincuenta aos. Al

incrementarse la edad, el sistema de defensa del organismo puede no funcionar

igual y ser ms lbil a este tipo de enfermedades (las afecciones respiratorias pro-

ducidas por neumococo e influenza atacan con mayor severidad a personas de

edad). As mismo, personas con padecimientos crnicos que disminuyan o alteren

las defensas del organismo (diabetes, enfermedades del colgeno, cardiopatas).

Tambin es prudente recordar que la inmunidad que concede una vacuna puede

ser para toda la vida o por un perodo de tiempo determinado; as, la vacuna

contra la influenza protege por un ao y la de fiebre amarilla por diez aos; las

vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B y ttanos requieren refuerzos aos des-

pus de haberse aplicado el esquema completo da vacunacin. Otra particular

necesidad para que los adultos deban vacunarse es la exposicin a enfermedades

como consecuencia del trabajo que desempean.

Se conoce tambin la susceptibilidad de adultos jvenes y adolescentes hacia en-

fermedades como la varicela, por lo cual se recomienda actualizar esquemas de

13

M

I

T

O

S

Y

V

E

R

D

A

D

E

S

S

O

B

R

E

L

A

S

V

A

C

U

N

A

S

vacunacin en preadolescentes, adolescentes y jvenes universitarios, sobre todo

en mujeres, debido a la gravedad de la presencia de estas enfermedades en un

embarazo, tanto para la madre como para el beb

9, 1, 3, 5, 17

.

Se debe vacunar a mujeres embarazadas?

Depende del riesgo al cual estn expuestas y el beneficio que desea obtenerse. Es

evidente que la participacin de la mujer en la fuerza laboral ha crecido significa-

tivamente en las ltimas dcadas, y la tendencia es a que contine incrementn-

dose. Un cuestionamiento frecuente es la vacunacin de mujeres en edad frtil

reproductiva y ms especficamente en mujeres embarazadas. Cul es el riesgo y

cul el beneficio de vacunar una mujer en estado de gravidez?

En las mujeres embarazadas el riesgo de complicaciones por enfermedades infec-

ciosas (como por ejemplo la influenza) puede aumentar como resultado del in-

cremento del gasto cardiaco, el volumen sanguneo y el consumo de oxgeno; al

igual que la disminucin de la capacidad pulmonar y los cambios de la funcin

inmunolgica.

Como norma general las vacunas vivas atenuadas (replicativas) no deben ser apli-

cadas durante el embarazo: polio oral, triple viral (sarampin, parotiditis, rubo-

la), varicela zster, fiebre tifoidea oral, fiebre amarilla. Igual norma se aplica para

los pacientes inmunosuprimidos y para sus contactos ntimos, a excepcin de la

vacuna contra la varicela

5

.

No se recomienda la aplicacin de vacunas durante el primer trimestre del emba-

razo. La aplicacin de la de rubola o triple viral puede realizarse en el posparto

inmediato, debindose efectuar pruebas de laboratorio (anticuerpos IgG para

rubola) para verificar inmunidad previa. Los beneficios y los riesgos deben ser

evaluados cuidadosamente por el mdico tratante.

Las mujeres en edad frtil reproductiva deben esperar tres meses despus de reci-

bir la vacuna contra la varicela antes de considerar la posibilidad de un embarazo.

Antes de aplicarle la vacuna contra varicela a una mujer, siempre debe interrogr-

sele si sospecha o cree que se encuentra embarazada.

Las mujeres en edad frtil reproductiva a quienes se les aplica la vacuna triple viral

(sarampin, parotiditis, rubola), deben esperar al menos tres meses antes de

considerar la posibilidad de embarazarse.

Las vacunas de hepatitis B e influenza pueden ser aplicadas en mujeres embaraza-

das si existe una alta exposicin y riesgo de enfermedad. La vacuna contra la in-

fluenza puede aplicarse incluso durante los tres primeros meses de embarazo en

las epidemias de influenza; antes de efectuar cualquier esquema de vacunacin a

14

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

una mujer embarazada, debe contarse con el consentimiento del mdico que efec-

ta el seguimiento de la gravidez

4

.

En reas de alto riesgo para ttanos del recin nacido, las mujeres deben recibir

cinco dosis de la vacuna ttanos-difteria, de acuerdo con las polticas del Progra-

ma Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

La aplicacin de la vacuna ttanosdifteria debe realizarse durante el segundo y

tercer trimestre del embarazo. La vacuna contra fiebre amarilla puede ser conside-

rada en mujeres embarazadas que requieran viajar a zonas endmicas o durante

epidemias; en estos casos es necesario el concepto de riesgo beneficio por parte

del mdico ginecobstetra que efecta el seguimiento del embarazo.

Se debe vacunar a personas enfermas?

Cuando una persona tiene fiebre y malestar general, sndrome catarral (como ca-

ractersticas de una enfermedad aguda), como recomendacin general debe apla-

zarse la aplicacin de vacunas, pues los sntomas pueden ser la fase inicial de una

enfermedad ms severa y errneamente atribuidos a efectos de la vacuna. En per-

sonas con afecciones o alteraciones graves de su sistema de inmunidad deben

aplicarse las vacunas que requieran, como proteccin a exposicin (por ejemplo,

en casos de epidemias), pero siempre debe hacerse bajo la recomendacin y vigi-

lancia de su mdico tratante.

Las personas con enfermedades que disminuyan o alteren la respuesta inmune,

deben recibir las vacunas indicadas de acuerdo con su riesgo de exposicin y la

probabilidad de complicaciones. Por ejemplo: las vacunas contra la influenza y

neumococo deben administrarse en personas que padecen enfermedades crni-

cas debilitantes tales como diabetes, enfermedades del colgeno (lupus), enfer-

medades tumorales malignas, enfermedad pulmonar obstructiva crnica, enfer-

medades crnicas hepticas, entre otras. Estos pacientes deben recibir adicional-

mente las vacunas: triple viral (sarampin, rubola, parotiditis), hepatitis B y en

algunos de ellos, hepatitis A.

15

E

N

F

E

R

M

E

D

A

D

E

S

T

R

A

N

S

M

I

S

I

B

L

E

S

E

N

L

A

S

D

I

F

E

R

E

N

T

E

S

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

E

C

O

N

M

I

C

A

S

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

EN LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES ECONMICAS

La probabilidad de que una enfermedad infectocontagiosa afecte a una persona de-

pende en gran parte de la exposicin al agente causante, y el contacto con este agente

puede darse en cualquier parte de su vida en convivencia, sin embargo, hay activida-

des econmicas en las cuales esta exposicin se halla ligada ntimamente a la labor

que desempea de manera habitual un trabajador.

En cada una de las actividades econmicas puede observarse un perfil de exposicin a

determinados agentes patgenos que originan enfermedades infectocontagiosas, que

pueden estar directamente relacionadas con el trabajo o que con ocasin del trabajo,

la exposicin es ms probable que en otras actividades. Por ejemplo, una persona que

por razn de su oficio deba laborar en reas endmicas de fiebre amarilla, o del traba-

jador de la salud que manipula constantemente objetos que pueden, a partir de un

paciente fuente, contaminar y producir enfermedades como la hepatitis B

5

.

En otras actividades las personas requieren trabajar en convivencia por largos perodos de

tiempo en espacios cerrados (por ejemplo, militares en condiciones de acuartelamiento).

Trabajadores de la Salud

Hepatitis B

En reas de la salud la epidemiologa ocupacional ha descrito el incremento de

incidentes por riesgo biolgico con pacientes fuente de diversas enfermedades in-

fectocontagiosas. En Colombia el nmero de casos de pacientes institucionaliza-

dos con hepatitis B como hallazgo incidental se ha acrecentado en los ltimos

aos. A mayor nivel de complejidad de atencin del centro asistencial de salud,

mayor es la probabilidad de encontrar pacientes fuente seropositivos.

Si bien, le tememos ms al virus de inmunodeficiencia humana, el de la hepatitis B

es cien veces ms infectante, ms resistente y se ha asociado a hepatitis fulminan-

te, hepatitis crnica, cirrosis y cncer heptico

5

.

En caso de contaminacin accidental por parte de un trabajador de la salud no inmune,

con material proveniente de un paciente fuente positivo para hepatitis B, la necesidad

de aplicar inmunoglobulinas especficas hace que los costos de atencin a accidentes

de trabajo por esta causa se incrementen ostensiblemente. Costos que pueden evitarse

actualizando el esquema de vacunacin contra hepatitis B a todo el personal.

16

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

La infeccin por el virus de la hepatitis B (VHB) es el mayor riesgo de infeccin para

el personal de la salud. Se estima que se requieren slo 0,00004 ml de sangre de un

portador del VHB para transmitir la infeccin a un individuo susceptible. Los da-

tos disponibles indican que entre 5-10% de los trabajadores afectados desarrollan

infeccin crnica, lo cual puede desembocar en hepatitis crnica activa, cirrosis y

carcinoma hepatocelular primario, adems de que el trabajador se torna poten-

cialmente infeccioso por el resto de su vida. En Estados Unidos se estima que

anualmente mueren entre 100 y 200 trabajadores de la salud debido a estas con-

secuencias crnicas

13

.

El riesgo de adquirir infeccin por el VHB debido a exposicin ocupacional depen-

de de la frecuencia de lesiones percutneas y mucosas en contacto con sangre y

lquidos sanguinolentos. Segn las tareas desarrolladas, cualquier trabajador de la

salud puede estar en alto riesgo de exposicin al virus. Los trabajadores que llevan

a cabo labores que implican la exposicin a sangre u otros materiales potencial-

mente contaminados deben, por lo tanto, ser vacunados.

El concepto ocupacional se define como la probabilidad anticipada razonable de

contacto parenteral, con piel o mucosas con sangre y otros materiales potencial-

mente infecciosos, que puede resultar de la ejecucin de las tareas de un trabajador.

El tamizaje serolgico prevacunacin en busca de casos de infeccin previa no est

indicado durante el desarrollo de campaas de vacunacin dirigidas al control del

riesgo ocupacional. Por el contrario, los programas de evaluacin de los niveles de

anticuerpos para antgenos de superficie de hepatitis B (anti-HBs) en respuesta a

la vacunacin s estn indicados en aquellos trabajadores de la salud expuestos a

sangre o contacto con pacientes, en especial si existe alto riesgo de lesiones con

elementos cortopunzantes. El conocimiento de los niveles de anticuerpos es un

aspecto determinante del manejo adecuado posexposicin.

Los anticuerpos inducidos por la vacunacin disminuyen gradualmente con el tiem-

po y 60% o menos de las personas que inicialmente respondieron de manera ade-

cuada a la vacunacin pueden llegar a tener niveles de anticuerpos no detectables

alrededor de 12 aos despus. Los estudios entre adultos han demostrado que a

pesar de esta disminucin de los niveles serolgicos de anticuerpos, la inmunidad

inducida por la vacuna contina previniendo la enfermedad clnica e infecciones

con viremia detectable por VHB. Por lo tanto, no se consideran necesarias dosis de

refuerzo. Tampoco se recomienda el monitoreo serolgico peridico de los niveles

de concentracin de los anticuerpos despus de completar el esquema de vacuna-

cin. La posibilidad de refuerzos deber ser evaluada a medida que se observe el

comportamiento inmune en estas personas.

17

E

N

F

E

R

M

E

D

A

D

E

S

T

R

A

N

S

M

I

S

I

B

L

E

S

E

N

L

A

S

D

I

F

E

R

E

N

T

E

S

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

E

C

O

N

M

I

C

A

S

Enfermedades respiratorias infectocontagiosas

Otras enfermedades inmunoprevenibles si bien no tienen la potencialidad de dao

que posee la hepatitis B, no son menos importantes; el trabajador de la salud de la

parte asistencial est laborando en condiciones de seleccin de grmenes pat-

genos, actuando muchas veces en calidad de husped, pero con la probabilidad

alta de expresar la enfermedad y servir de fuente de contagio a pacientes y a otros

trabajadores.

Las enfermedades respiratorias son un ejemplo de ello, y el comportamiento de

algunas de ellas como influenza o neumonas por neumococo tipifican el ejemplo.

Atacan a los grupos ms susceptibles (nios, personas de la tercera edad e inmu-

nocomprometidos, mujeres en embarazo), tienen una fcil transmisibilidad, un

corto perodo de incubacin, avance progresivo y rpido de la enfermedad y con-

secuencias que deben ser solucionadas en poco tiempo.

De las enfermedades respiratorias frecuentes en el mbito asistencial, la forma

pulmonar de la tuberculosis se ha incrementado en la ltima dcada, en trabaja-

dores de la salud. Es importante no perder de vista en los planes de vigilancia

epidemiolgica esta afeccin. Contina siendo la enfermedad infectocontagiosa

producida por un solo agente, de mayor mortalidad en el mundo.

INFLUENZA

La influenza es una enfermedad respiratoria que tiene caractersticas especiales

en nuestro medio, presenta comportamiento epidmico en perodos determi-

nados del ao, produce un importante nmero de casos de ausentismo laboral

y muy frecuentemente no es diagnosticada como influenza.

Es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa, con sntomas de

fiebre de comienzo sbito (alta, hasta 41 C), escalofro, dolor de garganta, tos

seca, mialgias, cefalea, secrecin nasal acuosa, adinamia, astenia y anorexia,

ojos llorosos y enrojecidos, dolor retroesternal, faringitis, otitis y malestar gene-

ral que produce incapacidad laboral y escolar. La enfermedad produce un cua-

dro severo entre cinco y ocho das despus que se manifiesta y puede persistir

tos y malestar por ms de dos semanas. En algunas personas la influenza exa-

cerba enfermedades respiratorias de base, como por ejemplo enfermedades

pulmonares o cardacas, en otras facilita la infeccin sobreagregada de micro-

bios oportunistas, produciendo neumonas. En otras personas la influenza sola

puede ocasionar neumonas.

Su perodo de incubacin es de uno a cuatro das, con un promedio de dos

das. Los nios pueden tener un perodo de incubacin ms largo.

La infeccin puede ir desde asintomtica (en estos casos se pueden dar porta-

dores sanos) hasta un cuadro severo que lleva a hospitalizacin y con desenlace

18

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

fatal. No todas las complicaciones ocurren en nios o en ancianos, tambin

puede afectar severamente a adultos previamente sanos. En los trabajadores de

la salud la vacunacin contra enfermedades como la influenza, no solamente

acta como una medida de proteccin para la salud de los trabajadores, sino

para la de los pacientes institucionalizados.

Otras enfermedades inmunoprevenibles - Varicela

Enfermedad de alta contagiosidad en nios y adultos jvenes, que puede llegar a

afectar a todos los grupos de edad, con baja mortalidad (aunque con complica-

ciones), pero con perodos de incapacidad laboral de entre 10 y 15 das. Como su

forma de contagio es por medio del tracto respiratorio, hay mayor posibilidad de

transmisin en determinados ambientes laborales en los cuales el intercambio de

aerosoles respiratorios es casi inevitable (oficinas pequeas o con problemas de

ventilacin, cuarteles, reas laborales muy cerradas como cuartos fros, cavas).

rea quirrgicas, laboratorios, radiologa son servicios en los cuales pueden en-

contrarse frecuentemente condiciones para favorecer la transmisibilidad de la en-

fermedad. Desde el punto de vista de salud ocupacional es una enfermedad de

alto impacto en el ausentismo laboral.

Fiebre amarilla

Producida por un arbovirus, genera compromiso heptico, hemorrgico y renal,

frecuentemente fatales. Tiene dos patrones: Uno urbano, generalmente epidmico, y

otro selvtico, de presentacin en pequeos brotes. La recomendacin de vacuna-

cin no solamente es vlida para instituciones de salud, sino para todas las activi-

dades econmicas que requieran desplazar trabajadores a reas endmicas, e in-

cluso debera ser obligatoria la vacunacin para estudiantes de determinados progra-

mas acadmicos (ingeniera forestal, veterinaria, zootecnia, agrnomos, entre otros).

Agroindustria

En la agroindustria es importante considerar la ubicacin geogrfica en la cual desem-

pea el trabajador sus funciones, tanto las habituales como las espordicas. Los traba-

jadores del agro han estado un tanto desprotegidos de la vacunacin como medida

preventiva de salud ocupacional.

La hepatitis B es un riesgo constante en trabajadores de todas las actividades econmi-

cas, incluyendo a los trabajadores del agro. El trabajo a la intemperie, con condiciones

climticas cambiantes puede favorecer la aparicin y mayor virulencia de enfermeda-

des infectocontagiosas respiratorias. La fiebre amarilla se ha constituido en enferme-

dad endmica de muchas regiones utilizadas para desarrollos ganaderos y agropecua-

rios. La mayor probabilidad de trauma con la presencia de heridas sucias contaminadas,

permite recomendar tener al da el esquema de vacunacin antitetnica. La ingesta de aguas

sin tratamiento adecuado incrementa la posibilidad de contraer hepatitis A y salmonelosis.

19

E

N

F

E

R

M

E

D

A

D

E

S

T

R

A

N

S

M

I

S

I

B

L

E

S

E

N

L

A

S

D

I

F

E

R

E

N

T

E

S

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

E

C

O

N

M

I

C

A

S

Debido al contacto frecuente con diferentes especies animales, debe considerarse la

conveniencia de vacunacin preventiva antirrbica.

As mismo, otros oficios que tienen como parte de su labor habitual, el manejo de

especies animales susceptibles, como veterinarios, vigilantes compaeros o guas caninos,

trabajadores de zoolgicos y criaderos, guardabosques, agrnomos, zootecnistas y

estudiantes de estas reas, deberan considerar la conveniencia de la vacunacin antirrbica.

Manipuladores de alimentos

En el caso de los trabajadores manipuladores de alimentos hay un marco legal defini-

do en el cual se determina la responsabilidad social y legal de quien acta como tal.

Menciona el Decreto 3075 de 1997 en su captulo XIV, artculo 85, como Otras medi-

das sanitarias preventivas la vacunacin de personas manipuladoras de alimentos,

pero la legislacin no estipula contra cules enfermedades infectocontagiosas debe

vacunarse este personal.

De nuevo tiene validez la vacunacin contra hepatitis B como medida preventiva gene-

ral, pero como medida especfica de actividad econmica, la vacunacin contra hepa-

titis A y fiebre tifoidea deberan tomarse en cuenta, aun cuando los costos de la vacuna

contra hepatitis A conduce a la recomendacin de establecer rdenes de prioridad

(personal ms expuesto o con mayor susceptibilidad, perodos de epidemias).

Es importante poder subdividir esta poblacin de manipuladores de alimentos entre

quienes participan de actividades de recoleccin, procesamiento, distribucin y expen-

dio de alimentos. Y si las condiciones de los alimentos en cualquiera de las partes de

estos procesos pueden facilitar la transmisibilidad de enfermedades infectocontagio-

sas, adems de las enfermedades alimentarias que pueden producir.

Empresas de servicios

Las empresas de servicios constituyen un grupo muy amplio que puede llegar a abarcar

a diferentes tipos de actividades econmicas y oficios susceptibles a la transmisin de

enfermedades inmunoprevenibles. Desde las empresas de servicios financieros o ban-

carios, con lugares de trabajo en diferentes sitios de la geografa nacional, oficinas en

las cuales laboran o se concentran muchas personas, edificios con sistemas de ventila-

cin que pueden facilitar la difusin de los agentes productores de este tipo de enfer-

medades, hasta servicios de seguridad y vigilancia con asignacin a diferentes condi-

ciones ambientales laborales, personal de aseo y mantenimiento sometidos a exposicin de

factores de riesgo propios de empresas usuarias (hospitales, basureros, por ejemplo).

Son empresas en las cuales por motivaciones econmicas (y tambin por las velocida-

des de rotacin) no se tiene la facilidad de vacunar contra los factores de riesgo priori-

zados; pero ms que todo porque no existe la sensibilizacin proveniente de estudiar la

20

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

comparacin entre costos prevenidos contra costos asumidos en el caso de vacuna-

cin contra riesgos especficos.

Las enfermedades respiratorias son importantes en estos grupos de empresas de servi-

cios, como tambin la prevencin de ttanos a consecuencia de heridas contaminadas, la

vacunacin contra enfermedades como hepatitis B (al igual que para todas las actividades

econmicas), la vacunacin contra fiebre tifoidea, fiebre amarilla y hepatitis A depende de

la distribucin o asignacin de trabajadores en reas endmicas de estas enfermedades.

Fuerzas Militares

Debe considerarse como un grupo especial de trabajadores, por las condiciones de las

reas geogrficas que deben cubrir, por las caractersticas de su actividad laboral (ro-

tacin a diversos sitios geogrficos, rpidos desplazamientos, asignaciones por largas

temporadas en condiciones ambientales diferentes, la dificultad y complejidad de las

tareas). Actualmente, en todo el mundo, la actividad preventiva de la vacunacin hace

parte fundamental de la sanidad militar, por diversas y obvias razones.

La aplicacin de vacunas como medida preventiva es una prctica comn y de vieja

data en las instituciones militares, en las que de acuerdo con los medios y recursos

disponibles, han ido ampliando la disponibilidad de biolgicos contra enfermedades

inmunoprevenibles.

La vacunacin contra ttanos, difteria, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A, es

necesaria por la alta probabilidad de asignaciones o desplazamientos para reas end-

micas de estas enfermedades; pero tambin por las condiciones de convivencia, enfer-

medades como las transmisibles respiratorias son un gran riesgo para estas poblacio-

nes. El reporte de brotes epidmicos de influenza en cuarteles militares y policiales son

frecuentes, y la potencialidad de contagiosidad y su potencial incapacitante la convier-

ten en una enfermedad prioritaria para ser prevenida.

La vacunacin contra meningococo e incluso la vacunacin contra varicela son recur-

sos valiosos que siempre deben estar disponibles en instituciones militares y policiales.

Trabajadores viajeros

Pueden considerarse como trabajadores viajeros los pilotos y tripulantes de aviones,

conductores de camiones y autobuses, vendedores, comerciantes y representantes via-

jeros, artistas, ejecutivos, deportistas profesionales de alto rendimiento.

Existe ya desde hace tiempo un protocolo de vacunacin para el viajero frecuente, e

incluso para el viajero accidental o espordico. Este esquema ha ido variando en la

medida en que los adelantos en investigacin y aplicacin tecnolgica han aportado

nuevos y/o mejorados biolgicos.

21

E

N

F

E

R

M

E

D

A

D

E

S

T

R

A

N

S

M

I

S

I

B

L

E

S

E

N

L

A

S

D

I

F

E

R

E

N

T

E

S

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

E

C

O

N

M

I

C

A

S

Como parte de las condiciones de la mayora de los pases para permitir el ingreso de

viajeros a su territorio, se exige la documentacin de declaracin del estado de salud y

de vacunacin especfica. Algunos slo requieren la documentacin del esquema de

vacunacin exigido.

Es importante resaltar lo correspondiente a la documentacin, pues muchos trabaja-

dores no le prestan mayor atencin a aquello de guardar debidamente los carns de

vacunacin.

En el territorio nacional hay mltiples oficios que requieren frecuentes desplazamien-

tos a otros sitios de nuestra geografa, con condiciones epidemiolgicas de endemia o

de ms altas probabilidades para determinadas enfermedades infectocontagiosas.

Oficios y asignaciones como conductores de camiones o autobuses, vendedores, miem-

bros de instituciones religiosas, artistas, ejecutivos, deportistas profesionales de alto

rendimiento, pilotos de aeronaves, deberan tener acceso a un esquema adecuado a las

condiciones de exposicin a las cuales van a estar sometidos por razn de su trabajo.

La vacunacin contra hepatitis B, influenza y ttanos-difteria son recomendaciones

generales; la inmunizacin contra meningococo, hepatitis A, fiebre tifoidea y fiebre

amarilla ya son recomendaciones ms especficas de acuerdo con la endemicidad del

rea en la cual se ha de asignar al trabajador. Es importante recordar que la vacuna-

cin debe efectuarse con la debida antelacin, para que pueda brindar una proteccin

efectiva. Esquemas de vacunacin como el de hepatitis B que demora mnimo tres

meses, o de aquellas vacunas que requieren mnimo de quince das para formar una

memoria inmunolgica protectora (influenza, fiebre amarilla), son ejemplos de ello.

Existen, sin embargo, esquemas cortos de inmunizacin contra la hepatitis B, en los

cuales se aplican dosis a los 7, 14 y 21 das, con un refuerzo a los 12 meses.

22

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

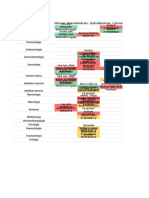

ESQUEMAS DE VACUNACIN

RECOMENDADOS PARA OFICIOS

Y ACTIVIDADES ECONMICAS

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE LA SALUD

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS

VA ADMINISTRACIN

Todos los trabajadores

de la salud. Requisito para

el ingreso a las facultades

de reas de la salud.

Todos los trabajadores

de la salud, especialmente

los que estn en contacto

con pacientes en alto riesgo.

Individuos no vacunados.

Insistir en rubola

en mujeres susceptibles.

Mayor riesgo: personal de

reas u hospitales peditri-

cos y de atencin materno

infantil.

reas endmicas o durante

las epidemias.

3 dosis/20 mcg

0, 1-2, 4-6 meses o

0, 1, 2 (+12) meses

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

1 dosis anualmente

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

2 dosis con un mes

de intervalo.

S.C.

2 dosis/6-8 semanas

de intervalo.

I.M.

Alta respuesta. Para controles

de riesgo ocupacional

(los costos se incrementan)

se sugiere control de ttulos

luego de la vacunacin.

Niveles de proteccin: ttulos

iguales o superiores a 10 UI/L.

Reduce tanto la transmisin

a los pacientes como el au-

sentismo laboral.

Vacunacin idealmente

en septiembre-octubre (hay

otro ciclo en febrero- mayo).

Todos los trabajadores de la

salud no inmunes a rubola

tienen riesgo de adquirirla o

transmitirla a mujeres en

embarazo.

Deben vacunarse idealmen-

te con la triple viral o de-

mostrar evidencia de inmu-

nidad mediante la determi-

nacin de anticuerpos IgG. No

aplicarla durante el embarazo.

Regiones endmicas.

Hepatitis B

Influenza

Triple viral

Rubola

Meningococo

23

E

S

Q

U

E

M

A

S

D

E

V

A

C

U

N

A

C

I

N

R

E

C

O

M

E

N

D

A

D

O

S

P

A

R

A

O

F

I

C

I

O

S

Y

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

E

C

O

N

M

I

C

A

S

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE LA SALUD

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS

VA ADMINISTRACIN

Mantener los esquemas

para la poblacin general.

Personal de salud no inmu-

ne. Individuos no inmunes

en servicio social obligato-

rio en reas endmicas.

Personal de salud en reas

endmicas o con visitas

a dichas reas.

*Vacuna inactivada: a partir

de los cinco aos de edad.

Trabajadores de la salud en

reas endmicas o con visi-

tas a dichas reas. Aplica-

cin durante epidemias.

Trabajadores de la salud

no inmune en contacto

con pacientes de riesgo

(epidemias nosocomiales).

Refuerzo cada 10 aos.

I.M.

2 dosis / (170 Unidades

antignicas) 0, 6-12 meses

I.M.

Vacuna oral Salmonella

Typhi Ty 21 atenuada.

Vacuna inactivada:

1 dosis I.M.

1 dosis S.C.

1-2 dosis. S.C.

Si se tiene previamente

el esquema completo.

Determinar inmunidad

mediante anticuerpos IgG.

Solamente en aquellos casos

en los cuales se requiere

conocer inmunidad previa

a la vacunacin.

Inmunidad por 3-5 aos.

No tomar antibiticos

ni antimalricos activos

contra Salmonella.

Inmunidad por 2-3 aos.

Revacunacin cada 10 aos.

Contraindicada en personas

alrgicas al huevo, embara-

zadas e inmunocomprometi-

dos. Se exige para viajeros.

Contraindicada en embarazo.

Espera de 30 das posvacu-

nal para buscar embarazo.

Inmunidad determinada

por anticuerpo IgG.

Ttanos-

difteria (T-d)

Hepatitis A

Fiebre tifoidea

Fiebre amarilla

Varicela

24

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS

VA ADMINISTRACIN

Recomendacin para po-

blacin general, nfasis en

trabajadores ganaderos,

agricultores.

Trabajadores del agro

a campo abierto, expuestos

a cambios bruscos

de temperatura.

Mantener los esquemas

para la poblacin general.

Trabajadores de agroindus-

tria sin antecedentes de

enfermedad o vacunacin

previa, asignados en reas

endmicas.

Trabajadores agroindustria

en reas endmicas o con

visitas a dichas reas.

*Vacuna inactivada: a partir

de los cinco aos de edad.

Trabajadores agroindustria

en reas endmicas o

con visitas a dichas reas.

Aplicacin durante

epidemias.

Trabajadores del agro en

reas endmicas, zootecnis-

tas, veterinarios, empleados

de zoolgicos, laboratorios

y criaderos.

3 dosis/ 20 mcg

0, 1-2, 4-6 meses o

0, 1, 2 (+ 12) meses

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

1 dosis anualmente.

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

Refuerzo cada 10 aos.

I.M.

2 dosis / (170 Unidades

antignicas) 0, 6 a 12

meses I.M.

Vacuna inactivada:

1 dosis I.M.

1 dosis S.C.

Preexposicin: 3 dosis das

0, 7 y 28.

Primer refuerzo al ao;

refuerzos posteriores

cada 3 aos.

Posexposicin: 5 dosis,

los das 0, 3, 7, 14, 28.

Refuerzo opcional: da 90.

I.M.

Alta respuesta. Para controles

de ALTO riesgo ocupacional

(los costos se incrementan)

se sugiere control de ttulos

luego de la vacunacin.

Niveles de proteccin: ttulos

iguales o superiores a 10 UI/L.

La CDC no recomienda titulacin

ni refuerzos rutinariamente.

*Reduce el ausentismo laboral.

*Vacunacin idealmente en

septiembre-octubre (hay otro

ciclo en febrero-mayo).

Si se tiene previamente

el esquema completo.

Determinar inmunidad

mediante anticuerpos IgG.

Solamente en aquellos casos

en los cuales se requiere conocer

inmunidad previa a la vacunacin.

Inmunidad por 2-3 aos.

Revacunacin cada 10 aos.

Contraindicada en personas alr-

gicas al huevo, embarazadas e

inmunocomprometidos. Se exige

para viajeros con destino a otros

pases y continentes.

Segn el grado y gravedad

de riesgo de infeccin en acci-

dentes rbicos, se debe agregar do-

sis adicionales Los das 0 (20 UI/Kg

de peso) de inmunoglobulina an-

tirrbica de origen humano o

40 UI/Kg de suero antirrbico

purificado de origen equino.

Hepatitis B

Influenza

Ttanos-

difteria (T-d)

Hepatitis A

Fiebre tifoidea

Fiebre amarilla

Rabia

25

E

S

Q

U

E

M

A

S

D

E

V

A

C

U

N

A

C

I

N

R

E

C

O

M

E

N

D

A

D

O

S

P

A

R

A

O

F

I

C

I

O

S

Y

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

E

C

O

N

M

I

C

A

S

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA

TRABAJADORES MANIPULADORES DE ALIMENTOS

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS

VA ADMINISTRACIN

Recomendacin para

poblacin general, nfasis

para manipuladores de

crnicos, manejo de

herramientas cortantes,

manipulacin de fluidos

orgnicos.

Trabajadores de ambientes

laborales con temperaturas

extremas fras (cavas, cuartos

fros) o con cambios bruscos

de temperaturas. Ambien-

tes laborales hmedos.

Mantener los esquemas

para la poblacin general.

Trabajadores manipulado-

res de alimentos que no

hayan tenido la enferme-

dad o vacunacin previa.

Trabajadores manipulado-

res de alimentos que labo-

ran en reas endmicas.

*Vacuna inactivada: a partir

de los cinco aos de edad.

3 dosis/ 20 mcg

0, 1-2, 4-6 meses o

0, 1, 2 (+12) meses

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

1 dosis anualmente.

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

Refuerzo cada 10 aos.

I.M.

2 dosis / 0, 6-12 meses

I.M.

Vacuna inactivada:

1 dosis

I.M.

Hepatitis B

Influenza

Ttanos-

difteria (T-d)

Hepatitis A

Fiebre tifoidea

Alta respuesta. Para controles

de ALTO riesgo ocupacional

(los costos se incrementan)

se sugiere control de ttulos

luego de la vacunacin.

Niveles de proteccin: ttulos

iguales o superiores a 10 UI/L.

La CDC no recomienda titulacin

ni refuerzos rutinariamente.

*Reduce el ausentismo

laboral por enfermedades

respiratorias agudas.

*Vacunacin en 2 ciclos

anuales septiembre-octubre,

febrero-mayo.

Si se tiene previamente

el esquema completo.

Determinar inmunidad

mediante anticuerpos IgG.

Solamente en aquellos casos

en los cuales se requiere

conocer inmunidad previa

a la vacunacin.

Inmunidad por 2-3 aos.

26

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA MIEMBROS FUERZAS ARMADAS

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS

VA ADMINISTRACIN

Hepatitis B

Influenza

Meningococo

Ttanos-

difteria (T-d)

Hepatitis A

Fiebre tifoidea

Fiebre amarilla

Recomendacin para

poblacin general.

Para todo el personal

de fuerzas armadas

(desde reclutamiento o

vinculacin si no han sido

vacunados o no han padeci-

do la enfermedad).

Personal acuartelado en

temporadas pico del ao.

Personal asignado a reas

endmicas o durante las

epidemias.

Mantener los esquemas

para la poblacin general.

Personal no inmune asigna-

do a reas endmicas.

Personal asignado a reas

endmicas.

*Vacuna inactivada: a partir

de los cinco aos de edad.

Personal asignado a reas

endmicas.

Aplicacin durante

epidemias.

3 dosis/ 20 mcg

0, 1-2, 4-6 meses o

0, 1, 2 (+12) meses

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

1 dosis anualmente

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

2 dosis / 6-8 semanas

de intervalo.

I.M.

Refuerzo cada 10 aos.

I.M.

2 dosis 0, 6-12 meses

I.M.

Vacuna inactivada:

1 dosis

I.M.

1 dosis S.C.

Alta respuesta. Para controles

de ALTO riesgo ocupacional

(los costos se incrementan)

se sugiere control de ttulos

luego de la vacunacin. Nive-

les de proteccin: ttulos igua-

les o superiores a 10 UI/L.

La CDC no recomienda titulacin

ni refuerzos rutinariamente.

*Reduce tanto la transmisin

a otros como el ausentismo.

Vacunacin idealmente en

septiembre-octubre (hay otro

ciclo en febrero mayo).

Regiones endmicas.

Si se tiene previamente

el esquema completo.

Determinar inmunidad

mediante anticuerpos IgG.

Solamente en aquellos casos

en los cuales se requiere

conocer inmunidad previa

a la vacunacin.

Inmunidad por 2-3 aos.

Revacunacin cada 10 aos.

Contraindicada en personas

alrgicas al huevo, embaraza-

das e inmunocomprometidos.

Se exige para viajeros.

27

E

S

Q

U

E

M

A

S

D

E

V

A

C

U

N

A

C

I

N

R

E

C

O

M

E

N

D

A

D

O

S

P

A

R

A

O

F

I

C

I

O

S

Y

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

E

C

O

N

M

I

C

A

S

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS

VA ADMINISTRACIN

Recomendacin

para poblacin general.

Para los trabajadores de aten-

cin a pblico, labores a tempe-

raturas extremas o con cambios

bruscos de temperaturas. Asig-

naciones a empresas con alto

riesgo, especialmente los que

estn en contacto con pacientes.

Mantener los esquemas para

la poblacin general. Prela-

cin a mujeres en edad frtil

reproductiva.

Personal en misin temporal

asignado a empresas

de alimentos (manufactura,

procesamiento, transporte o

preparacin restaurantes).

Personal que labora en reas

endmicas o con visitas

a dichas reas.

*Vacuna inactivada: a partir

de los cinco aos de edad.

Trabajadores que laboran en

reas endmicas o con visitas

a dichas reas.

3 dosis/ 20 mcg

0, 1-2, 4-6 meses o

0, 1, 2 (+12) meses

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

1 dosis anualmente

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

Refuerzo cada 10 aos.

I.M.

2 dosis / 0, 6-12 meses

I.M.

Vacuna inactivada:

1 dosis

I.M.

1 dosis S.C.

Hepatitis B

Influenza

Ttanos-

difteria (T-d)

Hepatitis A

Fiebre tifoidea

Fiebre amarilla

Alta respuesta. Para controles

de ALTO riesgo ocupacional

(los costos se incrementan)

se sugiere control de ttulos

luego de la vacunacin.

Niveles de proteccin: ttulos

iguales o superiores a 10 UI/L.

La CDC no recomienda titulacin

ni refuerzos rutinariamente.

*Reduce tanto la transmisin a

otros trabajadores como el

ausentismo laboral.

Vacunacin idealmente en

septiembre-octubre (hay otro

ciclo en febrero-mayo).

Si se tiene previamente

el esquema completo.

Determinar inmunidad median-

te anticuerpos IgG. Solamente en

aquellos casos en los cuales se re-

quiere conocer inmunidad pre-

via a la vacunacin.

Inmunidad por 2-3 aos.

Revacunacin cada 10 aos.

Contraindicada en personas

alrgicas al huevo, embaraza-

das e inmunocomprometidos.

Se exige para viajeros.

28

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES VIAJEROS

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS

VA ADMINISTRACIN

Recomendacin

para poblacin general.

En pocas del ao con alta

incidencia de influenza.

Viajeros a reas endmicas

o durante las epidemias.

Mantener los esquemas

para la poblacin general.

Trabajadores viajeros

a reas endmicas.

Trabajadores viajeros

a reas endmicas.

*Vacuna inactivada: a partir

de los cinco aos de edad.

Trabajadores viajeros

a reas endmicas.

Aplicacin durante

epidemias.

3 dosis/ 20 mcg

0, 1-2, 4-6 meses o

0, 1, 2 (+12) meses

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

1 dosis anualmente

I.M.

Regin deltoidea de brazo

no dominante.

2 dosis / 6-8 semanas

de intervalo.

I.M.

Refuerzo cada 10 aos

I.M.

2 dosis / 0, 6-12 meses

I.M.

Vacuna inactivada:

1 dosis I.M.

1 dosis S.C.

Alta respuesta. Para controles

de ALTO riesgo ocupacional

(los costos se incrementan)

se sugiere control de ttulos

luego de la vacunacin.

Niveles de proteccin: ttulos

iguales o superiores a 10 UI/L.

La CDC no recomienda titulacin

ni refuerzos rutinariamente.

*Reduce tanto la transmisin

como el ausentismo laboral.

Vacunacin idealmente en

septiembre-octubre (hay otro

ciclo en febrero-mayo).

Regiones endmicas.

Si se tiene previamente

el esquema completo.

Determinar inmunidad

mediante anticuerpos IgG.

Solamente en aquellos casos

en los cuales se requiere

conocer inmunidad previa

a la vacunacin.

Inmunidad por 2-3 aos.

Revacunacin cada 10 aos.

Contraindicada en personas

alrgicas al huevo, embarazadas

e inmunocomprometidos.

Se exige para viajeros.

Hepatitis B

Influenza

Meningococo

Ttanos-

difteria (T-d)

Hepatitis A

Fiebre tifoidea

Fiebre amarilla

29

E

S

T

R

A

T

E

G

I

A

S

D

E

V

A

C

U

N

A

C

I

N

E

N

L

A

S

E

M

P

R

E

S

A

S

ESTRATEGIAS DE VACUNACIN

EN LA EMPRESAS

Propsitos de la vacunacin

como intervencin de salud ocupacional

En la prctica de la salud ocupacional la vacunacin es una intervencin que va dirigida a:

1. Prevenir enfermedades producidas como consecuencia directa de la relacin

causa efecto por motivo o con ocasin del trabajo (bien sean enfermedades

profesionales, accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con el tra-

bajo o afectadas por este).

2. Prevenir enfermedades que afectan directamente la capacidad productiva de

la poblacin trabajadora (que producen ausentismo o que varan significativa-

mente la forma de trabajar).

3. Mejorar las condiciones generales de salud de la poblacin trabajadora, inde-

pendientemente de su impacto en la relacin laboral.

Se hace necesario definir las poblaciones blanco de intervenciones, fundamentndose

en los principios de susceptibilidad y beneficio. Tambin es necesario relacionar el con-

cepto de susceptibilidad con exposicin laboral a factores de riesgo que faciliten la

presencia o agravamiento de enfermedades inmunoprevenibles en el medio laboral.

Estas definiciones evitan caer en el error de considerar el problema de vacunacin en

adultos como la alternativa entre la vacunacin universal indiscriminada versus la no

vacunacin. Se debe vacunar preferentemente a quien ms necesita protegerse.

Los mrgenes de efectividad son ms grandes en aquellos grupos que ms se pueden

beneficiar.

Por ejemplo, puede que la vacunacin contra hepatitis A sea una intervencin igual-

mente costosa en una poblacin laboral de una entidad prestadora de servicios finan-

cieros que en una empresa fabricante de productos alimenticios o una agroindustria

(trabajadores manipuladores de alimentos). Pero un trabajador de un banco en con-

diciones normales estar, supuestamente, menos expuesto a los factores de riesgo aso-

ciados a la hepatitis A que un trabajador agrcola o un manipulador de alimentos. De

igual forma, el impacto de la enfermedad ser significativamente mayor en los manipu-

ladores de alimentos, tanto por los mismos trabajadores que resulten enfermos, como

por el impacto social de la enfermedad (mayor posibilidad de trasmisin a consumi-

dores de los alimentos que preparen o manipulen).

30

G

U

A

P

A

R

A

L

A

V

A

C

U

N

A

C

I

N

D

E

T

R

A

B

A

J

A

D

O

R

E

S

A

D

U

L

T

O

S

S

A

N

O

S

Factores que deben tomarse en cuenta

para la vacunacin institucional

de trabajadores adultos sanos

Para la definicin de susceptibilidad y condiciones de exposicin a factores de riesgo es

necesario conocer adecuadamente la enfermedad que se quiere prevenir, es decir que

la produce, cmo se transmite, la endemicidad de la enfermedad, qu elementos favo-

recen su transmisibilidad y su virulencia o agresividad, como tambin conocer las par-

ticularidades de las personas que integran la comunidad laboral (condiciones de expo-

sicin previa y actual a la enfermedad, estado de inmunidad, antecedentes de inmuni-

zacin, estilos de vida, prcticas, hbitos y cultura), y as mismo, en la elaboracin del

panorama de riesgos considerar aquellas condiciones que favoreceran la aparicin de

una enfermedad infectocontagiosa inmunoprevenible

7

.