Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Profeta y El Estadista - Nexos

Cargado por

juanitocienciassociales0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

9 vistas6 páginasTítulo original

El profeta y el estadista – Nexos

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

9 vistas6 páginasEl Profeta y El Estadista - Nexos

Cargado por

juanitocienciassocialesCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 6

Este artículo es parte del archivo de nexos

El profeta y el estadista

Jesús Silva-Herzog Márquez

Noviembre 1, 2022

La política es malabarismo de alto riesgo. En el centro de la

escena un temerario que juega con una estrella de cuchillos. El

malabarista hace girar las navajas en el aire mientras brinca de

un terremoto a otro. Maquiavelo retrataba al príncipe como el

personaje que tenía un ojo puesto en el peligro futuro y otro en

la amenaza presente. Resolvía la emergencia de la mañana

preparándose para la improbable desgracia de la noche.

Anatomía extraordinaria, la del príncipe maquiaveliano: fuerza

y determinación de guerrero, agilidad de gimnasta, mirada

nutrida de memoria y anticipación; inteligencia fría y

percepción sensible.

Ilustración: José María Martínez

Maquiavelo sabía que con esa materia no podía hacerse ciencia.

No había técnica que aprender. Apenas lecciones vagas de

precedentes irrepetibles. Los estudios de liderazgo tienden a la

hagiografía. A unos meses de cumplir los 100 años, Henry

Kissinger ha publicado un libro sobre la naturaleza del

liderazgo que es, de algún modo, santificación de estadistas.

Historia de políticos que anclaron su poder en un diagnóstico

de la circunstancia, que levantaron inventario realista de

recursos y debilidades, que hicieron una convocatoria

persuasiva y que lograron, en cierta medida, su propósito. No

se ha remontado a la historia antigua. Ha compuesto una

galería compacta de líderes del siglo XX que pudo conocer en

su intensa, polémica, pero no tan larga, carrera diplomática.

Seis arquitectos del mundo de la posguerra. En cada uno de

ellos, el diplomático que Christopher Hitchens quiso ver en la

cárcel encuentra un ancla estratégica. Konrad Adenauer se

planta en la humildad tras la derrota alemana. Charles de

Gaulle ejemplifica la reciedumbre de la voluntad. Anwar Sadat

fue movido por un impulso de la trascendencia. Lee Kuan Yew,

el fundador de Singapur, por una ambición rigurosa de

excelencia; Margaret Thatcher, por la llama de sus

convicciones. Aparece también en la galería el antiguo jefe de

Kissinger, Richard Nixon, en quien detecta una estrategia de

equilibrio.

Ninguno de ellos fue gerente de la cosa pública. A ninguno se le

reconoce como administrador eficiente que cuida atentamente

ingresos e inversiones, que aceita la maquinaria de la

burocracia para cumplir con sus rutinas, que cuida

honestamente una herencia para trasmitirla al sucesor. Cada

uno de ellos fue, a su modo, un agente de transformaciones

profundas y, por ello, un innovador. Obligados a encarar la

crisis, los personajes que Kissinger retrata no pretendieron

moderación. Para ninguno de ellos el consenso fue el valor

fundamental. Cosecharon por eso, como si fuera un trofeo, el

antagonismo.

Kissinger ofrece dos tipos ideales para retratar el liderazgo del

cambio: el estadista y el profeta. El estadista busca el arraigo de

la innovación. Percibe la política como un espacio cargado de

riesgos y por ello se esmera en la edificación de instituciones

perdurables. Su voluntad busca cauce. Sabe bien que sus

proyectos pueden descarrilarse si no encuentran rieles firmes.

Hay en el estadista una sospecha en el personalismo que lo

incluye a sí mismo. El único gobernante confiable, decía Burke,

es el que reconoce su falibilidad. El estadista cree en su causa y

en su ruta, pero se atreve a dudar. A la duda está negado, por el

contrario, el profeta. Invoca la trascendencia de su misión como

prueba de justicia absoluta. Su enorme mérito es que logra

redefinir, en una comunidad, lo que se considera posible. La

política deja de ser el reino de lo conocido para ser el espacio

de lo imaginable. Por eso empeña sus esfuerzos en borrar el

libro del pasado y se celebra en la conquista de los símbolos.

No pierde el tiempo administrando. Lo suyo es la

escenificación de la trascendencia.

Jesús Silva-Herzog Márquez

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de

Monterrey. Su más reciente libro es La casa de la contradicción.

También podría gustarte

- Los Generales Más Brillantes De La Historia.De EverandLos Generales Más Brillantes De La Historia.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- La máscara del mando: Un estudio sobre el liderazgoDe EverandLa máscara del mando: Un estudio sobre el liderazgoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (133)

- Kaplan, Robert D. - El Retorno de La Antiguedad PDFDocumento226 páginasKaplan, Robert D. - El Retorno de La Antiguedad PDFJuan Pablo ZschetzschingckAún no hay calificaciones

- Los Pilares de La IncredulidadDocumento45 páginasLos Pilares de La IncredulidadMayraAún no hay calificaciones

- Lideres - Richard M. NixonDocumento282 páginasLideres - Richard M. NixonHector Villarreal80% (15)

- Batallas Metafisicas PDFDocumento17 páginasBatallas Metafisicas PDFRoberto Carlos StangaferroAún no hay calificaciones

- Los misterios del Imperio Nazi: Historias sorprendentes del Tercer Reich desde su auge hasta su caídaDe EverandLos misterios del Imperio Nazi: Historias sorprendentes del Tercer Reich desde su auge hasta su caídaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3)

- Paul H.koch - IlluminatiDocumento280 páginasPaul H.koch - Illuminatijavek100% (1)

- MaquiaveloDocumento4 páginasMaquiaveloSergio FourcadeAún no hay calificaciones

- Teoria de La ConspiracionDocumento420 páginasTeoria de La ConspiracionTHELEMA67% (6)

- 1 Npla GuerraDocumento8 páginas1 Npla GuerracarlosbolsoAún no hay calificaciones

- Karl Gottman - El Secreto de HitlerDocumento47 páginasKarl Gottman - El Secreto de HitlerJuan H. TorresAún no hay calificaciones

- La Tradición Del Realismo Político: de Tucídides y Maquiavelo A Max Weber y Hans MorgenthauDocumento14 páginasLa Tradición Del Realismo Político: de Tucídides y Maquiavelo A Max Weber y Hans MorgenthauMauricio RodríguezAún no hay calificaciones

- La idiotez de lo perfecto: Miradas a la políticaDe EverandLa idiotez de lo perfecto: Miradas a la políticaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)

- La cruz, la tiara y la espada: Las cruzadas: ideología y orígenesDe EverandLa cruz, la tiara y la espada: Las cruzadas: ideología y orígenesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- FILOSOFÍA DEL SENTIDO de Hermann KeyserlingDocumento7 páginasFILOSOFÍA DEL SENTIDO de Hermann KeyserlingNancy Bernaola Virú100% (1)

- Varios - Carlos Castaneda Y Las Mentiras SagradasDocumento56 páginasVarios - Carlos Castaneda Y Las Mentiras SagradasAlejandraAbaca100% (2)

- La Sonrisa de MaquiaveloDocumento5 páginasLa Sonrisa de MaquiaveloCarlos GarcesAún no hay calificaciones

- Anuario de La Corrupción 2022 - Cuarto Año Sin Transformación - NexosDocumento35 páginasAnuario de La Corrupción 2022 - Cuarto Año Sin Transformación - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Lo sublime y lo obsceno: Geopolítica de la subjetividadDe EverandLo sublime y lo obsceno: Geopolítica de la subjetividadAún no hay calificaciones

- Angel Rebeldes y Domesticados Los Intelectuales Frente Al Poder PDFDocumento139 páginasAngel Rebeldes y Domesticados Los Intelectuales Frente Al Poder PDFvlasisAún no hay calificaciones

- Rebeldes y Domesticados Los Intelectuales Frente Al Poder Raquel Angel PDFDocumento139 páginasRebeldes y Domesticados Los Intelectuales Frente Al Poder Raquel Angel PDFLucía OrsanicAún no hay calificaciones

- Guía IntertextualidadDocumento7 páginasGuía IntertextualidadAndrea AvilaAún no hay calificaciones

- Biografia KissingerDocumento42 páginasBiografia Kissingersanguinario007Aún no hay calificaciones

- G. K. Chesterton - HeregesDocumento129 páginasG. K. Chesterton - HeregesCarlos OliveiraAún no hay calificaciones

- T15.Los Héroes de La Retirada - Edición Impresa - EL PAÍS PDFDocumento4 páginasT15.Los Héroes de La Retirada - Edición Impresa - EL PAÍS PDFcarlospenagAún no hay calificaciones

- Manejo Estadistico de Degradacion de CN Con Peroxido y Sulfato de Cobre PDFDocumento122 páginasManejo Estadistico de Degradacion de CN Con Peroxido y Sulfato de Cobre PDFJulio Castro100% (1)

- Tello Nerio Cornelius Castoriadis Y El Imaginario Radical PDFDocumento121 páginasTello Nerio Cornelius Castoriadis Y El Imaginario Radical PDFRafael Alejandro Andrade Donoso100% (1)

- LIDERAZGOOOOODocumento6 páginasLIDERAZGOOOOOHector Fernando BeroizaAún no hay calificaciones

- El Retorno de La AntigüedadDocumento116 páginasEl Retorno de La AntigüedadJuan Antonio Vispo SolerAún no hay calificaciones

- Gatto - El Futuro en El Pensamiento de Martin Luther KingDocumento25 páginasGatto - El Futuro en El Pensamiento de Martin Luther KingDebates Actuales de la Teoría Política ContemporáneaAún no hay calificaciones

- 4089-Texto Do Artigo-33396-2-10-20200204Documento6 páginas4089-Texto Do Artigo-33396-2-10-20200204Margarita Alejandra Rondinel PerezAún no hay calificaciones

- Keegan IntrodDocumento7 páginasKeegan IntrodAbril OvejeroAún no hay calificaciones

- La Actualidad de Kierkegaard en La EpocaDocumento4 páginasLa Actualidad de Kierkegaard en La Epocashe lkiAún no hay calificaciones

- Herejes ChestertonDocumento243 páginasHerejes ChestertonIñaki AlavaAún no hay calificaciones

- Robert D. Kaplan. en Defensa de Henry KissingerDocumento9 páginasRobert D. Kaplan. en Defensa de Henry Kissingerlcaraba503218Aún no hay calificaciones

- Anotaciones de KafkaDocumento7 páginasAnotaciones de KafkaJuan Martin MasciardiAún no hay calificaciones

- Mago 11Documento2 páginasMago 11JavierOropezaAún no hay calificaciones

- Era Heidegger Un SithDocumento31 páginasEra Heidegger Un SithMilton CondoriAún no hay calificaciones

- Gabo PeriodistaDocumento4 páginasGabo PeriodistaMartín Jr.Aún no hay calificaciones

- Maquiavelo El Temor y El AmorDocumento5 páginasMaquiavelo El Temor y El AmorOriana BakitAún no hay calificaciones

- Estrategia de FidelDocumento344 páginasEstrategia de FidelGeiser Arecio Pérez RivasAún no hay calificaciones

- La Orilla y El ParaísoDocumento16 páginasLa Orilla y El Paraísoresidencia2008Aún no hay calificaciones

- Trabajo de Filosofia Del Derecho MAquiaveloDocumento4 páginasTrabajo de Filosofia Del Derecho MAquiaveloaldobricenomejiaAún no hay calificaciones

- Teoria Del Estado22Documento9 páginasTeoria Del Estado22GUTIERREZ EVANGELISTA ROSA ALIDAAún no hay calificaciones

- Grundisse Tomo II Página 337Documento45 páginasGrundisse Tomo II Página 337Patricio GalellaAún no hay calificaciones

- Los Conceptos de Berger y Luckmann de Institucionalización y LegitimaciónDocumento2 páginasLos Conceptos de Berger y Luckmann de Institucionalización y LegitimaciónMERCEDES CAMARAAún no hay calificaciones

- El Guerrillero de La Libertad. Polémica Sobre Sexualidad de Manuel RodríguezDocumento3 páginasEl Guerrillero de La Libertad. Polémica Sobre Sexualidad de Manuel RodríguezErnesto GuajardoAún no hay calificaciones

- Peter Sloterdijk.Documento12 páginasPeter Sloterdijk.serlulogutierrezAún no hay calificaciones

- Introducción A La MísticaDocumento7 páginasIntroducción A La Místicatec.dmtp.gameAún no hay calificaciones

- Angel. Rebeldes Domesticados. Intelectuales Frente Al PoderDocumento142 páginasAngel. Rebeldes Domesticados. Intelectuales Frente Al PoderCarlos ZatizabalAún no hay calificaciones

- Borges 1Documento18 páginasBorges 1api-640917727Aún no hay calificaciones

- 05 Rebeldes y Domesticados Intelectuales Frente Al Poder PDFDocumento136 páginas05 Rebeldes y Domesticados Intelectuales Frente Al Poder PDFtamia.labadie957hidebusiness.xyzAún no hay calificaciones

- Slavoj Žižek Capitalistas, Sí, Pero ZenDocumento6 páginasSlavoj Žižek Capitalistas, Sí, Pero ZenSergio NavarreteAún no hay calificaciones

- Bensaid Tiempos Historicos y Ritmos PoliticosDocumento5 páginasBensaid Tiempos Historicos y Ritmos PoliticosCoordinación General ETEPEAún no hay calificaciones

- Kissinger Orden Mundial 2016Documento6 páginasKissinger Orden Mundial 2016Lucia RodriguezAún no hay calificaciones

- Auerbach - Sobre MaquiaveloDocumento6 páginasAuerbach - Sobre MaquiaveloVale BauzaAún no hay calificaciones

- C-12 Sobre El Visionario de Schiller (R. Safranski)Documento3 páginasC-12 Sobre El Visionario de Schiller (R. Safranski)JonathanAún no hay calificaciones

- Miguel Espinosa - Valoración de J.f.kennedyDocumento7 páginasMiguel Espinosa - Valoración de J.f.kennedyDaniel Jaramillo HerreraAún no hay calificaciones

- Teo - J.k.smih - Reinhold Niebur.Documento10 páginasTeo - J.k.smih - Reinhold Niebur.carlosjademasterAún no hay calificaciones

- J.D. Ponce sobre Friedrich Nietzsche: Un Análisis Académico de Así Habló Zaratustra: Existencialismo, #1De EverandJ.D. Ponce sobre Friedrich Nietzsche: Un Análisis Académico de Así Habló Zaratustra: Existencialismo, #1Aún no hay calificaciones

- Treinta Años - Caminos, Utopías y Distopías - NexosDocumento23 páginasTreinta Años - Caminos, Utopías y Distopías - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- La Invención de América Del Norte - NexosDocumento72 páginasLa Invención de América Del Norte - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Riki - Synthpop Californiano para Bailar Entre Luces de Neón - Acordes y Desacordes - El Sitio de Música de La Revista NexosDocumento6 páginasRiki - Synthpop Californiano para Bailar Entre Luces de Neón - Acordes y Desacordes - El Sitio de Música de La Revista NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- El Mito de La Austeridad - NexosDocumento13 páginasEl Mito de La Austeridad - Nexosjuanitocienciassociales0% (1)

- Mucha Política, Poca Administración - NexosDocumento10 páginasMucha Política, Poca Administración - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Agujas Contra El Déspota - NexosDocumento5 páginasAgujas Contra El Déspota - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Eco de Fantasmas - NexosDocumento31 páginasEco de Fantasmas - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Su Alteza Sir Gregor MacGregor - NexosDocumento4 páginasSu Alteza Sir Gregor MacGregor - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Destrucciones 2018-2020 - NexosDocumento12 páginasDestrucciones 2018-2020 - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Héctor Aguilar Camín - La Modernidad en El Espejo - NexosDocumento1 páginaHéctor Aguilar Camín - La Modernidad en El Espejo - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- El Chapo Guzmán, El Informante Que Nunca Fue - NexosDocumento13 páginasEl Chapo Guzmán, El Informante Que Nunca Fue - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- ¿Primero Los Pobres - La Política Social - Un Barco A La Deriva - NexosDocumento22 páginas¿Primero Los Pobres - La Política Social - Un Barco A La Deriva - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Historia Compartida, Memorias Enfrentadas - Ucrania y Rusia - NexosDocumento45 páginasHistoria Compartida, Memorias Enfrentadas - Ucrania y Rusia - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- De Aves Migratorias - NexosDocumento3 páginasDe Aves Migratorias - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Pactos de Silencio - NexosDocumento4 páginasPactos de Silencio - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Otra Vez La Misma - NexosDocumento5 páginasOtra Vez La Misma - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Ilegalidades Sí, ¿Y Qué - ' - NexosDocumento13 páginasIlegalidades Sí, ¿Y Qué - ' - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Cartografías de La Ignorancia - NexosDocumento4 páginasCartografías de La Ignorancia - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Pícaros Imaginarios - NexosDocumento22 páginasPícaros Imaginarios - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- El Estado en Los Tiempos Del Neoliberalismo - NexosDocumento16 páginasEl Estado en Los Tiempos Del Neoliberalismo - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Seguir Aquí - NexosDocumento6 páginasSeguir Aquí - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- La Contraviolencia Social - NexosDocumento12 páginasLa Contraviolencia Social - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Gramsci y El Esperanto - NexosDocumento4 páginasGramsci y El Esperanto - Nexosjuanitocienciassociales100% (1)

- Estampitas - NexosDocumento4 páginasEstampitas - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Mariana Rodríguez, La Política en La Palma de La Mano. NEXOSDocumento27 páginasMariana Rodríguez, La Política en La Palma de La Mano. NEXOSjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Tarahumara - NexosDocumento13 páginasTarahumara - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones

- Comunicación en La Relación Enfermera - PacienteDocumento21 páginasComunicación en La Relación Enfermera - PacienteThalía Echeverría100% (2)

- Ondas SísmicasDocumento4 páginasOndas SísmicasJessica NohemiAún no hay calificaciones

- Rutina 777F JRPDocumento5 páginasRutina 777F JRPISIDROAún no hay calificaciones

- Guayaba Taiwanesa InformeDocumento11 páginasGuayaba Taiwanesa Informealejandrantunez7Aún no hay calificaciones

- Autonomía y HeteronomíaDocumento14 páginasAutonomía y HeteronomíaAnonymous TAuzsBw9Aún no hay calificaciones

- Ejercicios MatDocumento8 páginasEjercicios Materikamireyda23Aún no hay calificaciones

- La Declinación GriegaDocumento20 páginasLa Declinación GriegaAdhi TropaluAún no hay calificaciones

- ACTIVIDAD 4 Diplomado Docencia UniversitariaDocumento2 páginasACTIVIDAD 4 Diplomado Docencia UniversitariaGerardo A. Melo CuzaAún no hay calificaciones

- SISTEMA de GESTION AMBIENTal en El Control Del Drenaje Acido de MinaDocumento316 páginasSISTEMA de GESTION AMBIENTal en El Control Del Drenaje Acido de MinaGiovana MendozaAún no hay calificaciones

- Conclusiones y RecomendacionesDocumento3 páginasConclusiones y RecomendacionesKaty Oiñii100% (1)

- PAPER para ChileDocumento11 páginasPAPER para ChileMatías FernandezAún no hay calificaciones

- Informe 03 Casa Fuerza - CalderosDocumento5 páginasInforme 03 Casa Fuerza - CalderossantiagoAún no hay calificaciones

- Dia-1 5to Grado - 22 de NoviembreDocumento4 páginasDia-1 5to Grado - 22 de NoviembreDiego Estefano Pichihua CarreraAún no hay calificaciones

- 02 RV 1ra 23 1.pmd PDFDocumento30 páginas02 RV 1ra 23 1.pmd PDFRaúl De la CruzAún no hay calificaciones

- 4 - Teatro - El MonólogoDocumento2 páginas4 - Teatro - El MonólogoDV NMAún no hay calificaciones

- Averias Volvo Penta User 124X ES PDFDocumento11 páginasAverias Volvo Penta User 124X ES PDFFernando SerangueliAún no hay calificaciones

- Actividad 1Documento1 páginaActividad 1wish merchantAún no hay calificaciones

- Plaxis Manual - Cap1Documento32 páginasPlaxis Manual - Cap1Victor Hugo FernandezAún no hay calificaciones

- Calculo Integral DGETISemana05!06!2021Documento7 páginasCalculo Integral DGETISemana05!06!2021Alexis YahirAún no hay calificaciones

- Trab....... Teccn... e Inst .....Documento10 páginasTrab....... Teccn... e Inst .....Lewis Nathanael Gael NAún no hay calificaciones

- JeremyDocumento2 páginasJeremyIsmael ContrerasAún no hay calificaciones

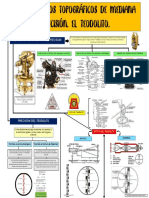

- Mapa Conceptual 6 de TopografiaDocumento1 páginaMapa Conceptual 6 de TopografiaAldair PMAún no hay calificaciones

- PsicometriaDocumento12 páginasPsicometriajulioAún no hay calificaciones

- Grupo 5 Pukara 1Documento1 páginaGrupo 5 Pukara 1Henrry MariacaAún no hay calificaciones

- Apuntes de ContabilidadDocumento14 páginasApuntes de ContabilidadEngelbertAún no hay calificaciones

- 01 La Agresividad en La Conduccion Una Vision A Partir de Las Investigaciones InternacionalesDocumento98 páginas01 La Agresividad en La Conduccion Una Vision A Partir de Las Investigaciones InternacionalesAndres Fernando Cortes JaramilloAún no hay calificaciones

- Massiel AnalisisDocumento5 páginasMassiel AnalisisOrelvi SantosAún no hay calificaciones

- Ejercicios Variable DiscretaDocumento4 páginasEjercicios Variable DiscretaIrania AnnabellAún no hay calificaciones