Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Proyecto Elaboracion de Licor de Yuca PDF

Proyecto Elaboracion de Licor de Yuca PDF

Cargado por

DarwinTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Proyecto Elaboracion de Licor de Yuca PDF

Proyecto Elaboracion de Licor de Yuca PDF

Cargado por

DarwinCopyright:

Formatos disponibles

REALIZADO POR:

CHILCÓN OLIVERA JOSÉ GEINER

CURSO:

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS II

DOCENTE:

Ing. RENZO CHUNG CUMPA

CUTERVO – CAJAMARCA

17 DE JULIO DEL 2013

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

1

ÍNDICE

RESUMEN..................................................................................................................................... 4

I. GENERALIDADES................................................................................................................ 5

II. ASPECTOS DE LA INVESTIGACION. ................................................................................. 6

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. .......................................................................................... 6

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. .............................................................................. 7

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ................................................................................... 7

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO ......................................................... 8

5. OBJETIVOS. ........................................................................................................................ 8

A. OBJETIVO GENERAL.................................................................................................... 8

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. .......................................................................................... 8

III. MARCO TEÓRICO............................................................................................................ 9

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. ................................................................................. 9

2. BASE TEÓRICA. ................................................................................................................. 9

2.1. YUCA ((mandioca) (Manihot esculenta).................................................................. 9

A. GENERALIDADES. ........................................................................................................ 9

B. ORIGEN. ....................................................................................................................... 10

C. BOTÁNICA Y TAXONOMÍA. ...................................................................................... 10

D. CONDIONES Y PARTICULARIDADES DEL CULTIVO. ........................................... 11

E. TOXICIDAD. ................................................................................................................ 17

F. VARIEDADES DE YUCA.............................................................................................. 18

G. VALOR NUTRIONAL DE LA YUCA. ........................................................................... 19

2.2. LA RAÍZ DE YUCA ...................................................................................................... 20

2.3. ALMIDÓN DE YUCA. .................................................................................................. 21

A. ALMIDÓN NATIVO DE YUCA. ................................................................................... 21

B. ALMIDÓN AGRIO DE YUCA....................................................................................... 22

2.4. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA YUCA.................................................................... 23

2.5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA YUCA. ................................................................. 24

3. VARIABLES....................................................................................................................... 27

4. HIPÓTESIS........................................................................................................................ 27

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ........................................................................................... 28

IV. MARCO METODOLÓGICO. ................................................................................................. 29

1. DISEÑO DE LA CONTRATACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. ................................................ 29

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

2

2. MATERIALES, TÉCNICAS O MÉTODOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA. ............................................. 29

2.1. MATERIALES E INSTRUMENTOS. ........................................................................... 29

2.2. TÉCNICAS O MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA. 29

2.2.1. PRODUCCIÓN DE LA BEBIDA EN UN BIORREACTOR (columna de

burbujeo). ....................................................................................................................... 31

2.2.2. PRODUCCIÓN DE LA BEBIDA EN UN RECIPIENTE ESTABLE SIN

AIREACIÓN. ..................................................................................................................... 34

3. . ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA BEBIDA

ALCOHÓLICA A BASE DE YUCA MEDIANTE LAS DOS TÉCNICAS O MÉTODOS.......... 37

3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PRIMER MÉTODO

(FERMENTACIÓN EN EL BIORREACTOR)..................................................................... 37

3.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MÉTODO

(FERMENTACIÓN EN UN RECIPIENTE ESTABLE). ...................................................... 38

V. ASPECTO ADMINISTRATIVO ............................................................................................. 39

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ............................................................................... 39

2. PRESUPUESTO................................................................................................................. 39

3. RENDIMIENTO................................................................................................................. 40

4. PRESENTACIÓN. .............................................................................................................. 40

5. COSTO POR UNIDAD DE LICOR. ................................................................................... 40

6. FINANCIAMIENTO. ......................................................................................................... 41

VI. REFERENCIAS LINKOGRÁFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS ............................................. 42

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

3

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CÓDIGO DEL PROYECTO: 001

PALABRAS CLAVE: Licor de Yuca

RESUMEN

La yuca es un cultivo netamente tropical; por lo consiguiente, casi toda la

investigación que se hace sobre este cultivo ocurre en los países en vías de

desarrollo que ocupan la zona intertropical del planeta.

El amplio mercado, al cual, la industria de la yuca se enfrenta en la actualidad,

genera nuevas expectativas para la explotación de la misma como materia prima

de muchos productos que son de amplia utilidad por la sociedad actual. Entre ellos

se encuentra el licor de yuca (masato).

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo estudiar procesos de

obtención de licor de yuca mediante dos vías, de las cuales una es la obtención de

esta bebida alcohólica es mediante la utilización de un Biorreactor con aireación y

la otra es con un recipiente estable sin aireación y en ambos casos utilizando en la

fermentación levadura (Saccharomyces cerevisiae).

La primera técnica toma en cuenta un estudio del efecto de los factores: tiempo de

fermentación y velocidad de formación de alcohol y el contenido en el producto

obtenido. La segunda técnica considera un procedimiento ya establecido o

estandarizado en la obtención de alcohol mediante fermentación.

Los productos finales obtenidos con la segunda técnica presentan un aspecto

viscoso, lo cual muestra características comparables a la de licores obtenidos por

métodos tradicionales, lo que lleva a elegir la segunda técnica como la más

adecuada para la obtención licor de yuca.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

4

I. GENERALIDADES.

1. TITULO

Elaboración de licor (masato) de yuca (mandioca) (Manihot esculenta).

2. PERSONAL INVESTIGADOR:

2.1 AUTORES

CHILCON OLIVERA, JOSÉ GEINER

2.2 ASESOR

Ing. RENZO BRUNO. CHUNG CUMPA.

3. CENTRO O INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN

“UNPRG” - “Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias”.

4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS II.

5. LUGAR DE EJECUCIÓN

DOMICILIO PARTICULAR.

6. DURACIÓN EL PROYECTO

4 MESES

7. FECHA DE INICIO

15 - 04 – 2012

8. FECHA DE TÉRMINO

16 – 07 – 2013

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

5

II. ASPECTOS DE LA INVESTIGACION.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

La yuca (Manihot esculenta), es uno de los cultivos más importantes del

trópico.

La producción mundial se ha estimado en 120 millones de toneladas anuales

mientras que la producción anual de materia seca llega a 42 millones de

toneladas. Aproximadamente un 80% de la producción se usa para consumo

humano, constituyendo la fuente principal de carbohidratos para más de 500

millones de personas que habitan en los países en desarrollo.

El otro 20% de la producción es usado para la alimentación animal y

procesamientos industriales. Para el año 2002 en América Latina, el área de

yuca fue de 2´579,165 ha y la producción superó los 33 millones de

toneladas.

En el Perú se cultivan alrededor de 116,820 ha, con una producción total

anual estimada en el año 2002 de 900 000 toneladas. El rendimiento

promedio de yuca en el país es de 10.7 t/ha/año, menor a los rendimientos

promedios alcanzados en América Latina (12.8 t/ha/año) y a nivel mundial

(11.9 t/ha/año). El mayor porcentaje de la producción se destina al

autoconsumo, estimándose en 141,921 familias involucradas directamente

con este cultivo. La yuca es una especie tolerante a condiciones edáficas y

climáticas adversas, al igual que al ataque de patógenos y plagas. Se produce

satisfactoriamente en áreas en donde otros cultivos no prosperan.

El crecimiento de la superficie cultivada de yuca en el Perú presentó a inicios

de la década del 90, un incremento significativo en superficie y producción,

siendo la selva la región que muestra mayor incremento, debido muy

estrechamente a la alta tasa de migración a esta región , de familias

provenientes de la sierra y costa.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

6

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Las investigaciones en yuca, realizadas por INIA se han limitado a la

recolección, caracterización e identificación de germoplasma en el país.

También a la estandarización de metodologías para la propagación in vitro,

las cuales han tenido un avance importante. De igual modo, el CIAT,

universidades, el Programa de Investigación y Proyección Social en Raíces y

Tuberosas de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), ONG´s y

el, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), etc. Han

realizado trabajos de investigación en los últimos años sin haber logrado

hasta la fecha, consolidar todas estas tecnologías por diversos factores.

Una de las principales limitantes para el desarrollo competitivo de la cadena

productiva de la yuca, especialmente en su fase de transformación, es la falta

de una caracterización de la aptitud industrial del germoplasma que se posee

en el país, el cual es altamente diverso. Los esfuerzos realizados se han

caracterizado por tener limitaciones técnicas y sin una identificación clara

del mercado El banco de germoplasma del Centro Internacional de

Agricultura Tropical (CIAT), hasta octubre del 2000, guardaba 6,073

accesiones de yuca de diferentes países del mundo, de las cuales 405

provienen del Perú.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

El crecimiento de la superficie cultivada de yuca en el Perú presentó un

incremento significativo en superficie y producción, siendo la selva la región

que muestra mayor incremento, debido muy estrechamente a la alta tasa de

migración a esta región , de familias provenientes de la sierra y costa.

En tal sentido es que nace la iniciativa por parte del investigador de procesar

este tubérculo para la obtención de una bebida alcohólica exótica y apetitiva

a escala experimental, que además satisfaga las expectativas de los

consumidores de este tipo de productos fermentados.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

7

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Este proyecto pretende aplicar los conocimientos que se desarrolla a lo largo

del proceso de formación académica, creando una bebida alcohólica a base de

un tubérculo nacional.

Se busca formar una empresa que cree, comercialice y distribuya la bebida

alcohólica a base de yuca, la cual se mostrará como producto innovador en el

mundo de las bebidas alcohólicas nacionales.

Tener la noción que a posteriori se pueda generar una alternativa económica

de producción, lo cual a su vez fomenta el empleo y así contribuir con el

desarrollo económico de la ciudad y del país.

5. OBJETIVOS.

A. OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar la elaboración de una bebida alcohólica a base de yuca

utilizando como microorganismo de fermentación levadura

(Saccharomyces cereviseae). A escala experimental en un biorreactor

con aireación discontinua.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Determinar los rendimientos de la materia prima en la elaboración de la

bebida alcohólica.

Evaluar la rentabilidad que se obtendría con la elaboración de la

respectiva bebida.

Detallar las características finales de la bebida.

Desarrollar por lo mínimo dos tipos de elaboración de la bebida y

observar cual es la de mejor rendimiento y con la que se obtiene la

mejor calidad de producto.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

8

III. MARCO TEÓRICO.

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

Según Espinosa (2005), la producción de licores data de tiempos antiguos.

Inicialmente los licores fueron elaborados en la Edad Media por físicos y

alquimistas como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisiacos y

“cura problemas”. La realidad era que no se detectaba su alto contenido

alcohólico y así permitía lograr propósitos poco habituales. Uno de los

métodos de producción era la agregación de hierbas y frutas a la base. “Una

delicada crema es la de tequila, compuesta por tequila blanco, extracto de

café y crema de leche. Contrario a lo que se pensaría, esta es una de las

cremas más suaves, pues tan sólo contiene un 15% de alcohol” (Espinosa

2005).De acuerdo a Muir y Banks (1985), la historia de la elaboración de

licores de crema se remonta a formulaciones de bebidas escocesas antiguas

elaboradas a base de crema, whisky y otros ingredientes; mientras que la

historia más reciente describe formulaciones de bebidas australianas con

leche entera evaporada, azúcar, alcohol y saborizante. “En 1971 se creó en

Irlanda una bebida única que unía dos de los productos más finos del país: La

Crema Fresca de Leche y el Whiskey Irlandés. Finalmente, el 26 de

Noviembre de 1974 nació un nuevo tipo de bebida: La Crema de Licor. Fue

realizado de una forma realmente genial y se consiguió lo que otros habían

fallado en conseguir: una mezcla única de crema y whiskey” (Licorea 2006).

2. BASE TEÓRICA.

2.1. YUCA ((mandioca) (Manihot esculenta).

A. GENERALIDADES.

La yuca es un cultivo importante en países asiáticos, africanos y de

América latina, principalmente por su participación en los sistemas

agrícolas y por su aporte a la dieta de la población tanto humana como

animal (Buitrago, 1990). Las principales ventajas de esta raíz son su

mayor eficiencia en la producción de carbohidratos en relación con los

cereales y su alto porcentaje de almidón contenido en la materia seca

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

9

(Hoover, 2001, y Latham, 2002); además, es un cultivo cuya producción se

adapta a ecosistemas diferentes y se produce bajo condiciones adversas y

climáticas marginales (Cadavid, 2005).

B. ORIGEN.

El nombre científico de la yuca fue dado por Crantz en 1776 (Ceballos y de

la Cruz, 2002), es originario de la región amazónica (America tropical),

cultivada extensamente por los aborígenes y difundida como alimento por

los conquistadores a África y Asia (Ospina et al., 2002). La yuca recibe

diferentes nombres comunes: yuca en el norte de América del Sur,

América Central y las Antillas, mandioca en Argentina, Brasil y Paraguay,

cassava en países angloparlantes, guacamote en México, aipi y macacheira

en los países de África oriental (Aristizabal y Sanchez, 2007).

C. BOTÁNICA Y TAXONOMÍA.

La yuca es miembro de la familia liliácea (Euphorbiaceae) y del genero

Manihot. La planta de yuca es un arbusto perenne que alcanza una altura

entre los 50 y 90 cm., tiene grandes hojas palmeadas pueden usarse como

forraje, y sus raices son comestibles (Figura. 1) (Alarcon y Dufour, 1998).

Las flores nacen en el extremo del tallo y su color es de purpura a amarillo;

la planta es “monoica” lo que significa que en ella misma, crecen separadas

flores masculinas y femeninas (Ceballos y de la Cruz, 2002).

Fig. 1: Planta de yuca (Manihot esculenta Crantz).

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

10

D. CONDIONES Y PARTICULARIDADES DEL CULTIVO.

La yuca es un cultivo de zonas tropicales y subtropicales, con alta

tolerancia al estrés biótico (plagas y enfermedades), se siembra por

estacas al comenzar las lluvias y se recoge entre 7 y 9 meses (Álvarez y

Llano, 2002).

La temperatura media ideal para su desarrollo oscila entre los 18 y 35 °C y

la temperatura mínima que puede tolerar es de 10 °C. Los suelos arenosos

y arcillosos favorecen el crecimiento de la yuca, con excepción de los

fangosos; por esta razón, se adapta a suelos ácidos con pH entre 5.0 y 5.5 y

alcalinos con pH entre 8.0 y 9.0, por tanto es un cultivo que no tolera

encharcamiento ni condiciones salinas (Cadavid, 2005).

El cultivo generalmente se propaga en forma vegetativa y como no tiene

una época precisa de madurez, las raíces se pueden dejar en el terreno y

cosechar prácticamente en cualquier época del año. (MOLTALDO, 1996)

Durante las dos últimas décadas ha habido un aumento en la producción,

la cual es debido al incremento en el rendimiento. En general, la yuca se

considera como un cultivo rústico que crece relativamente bien en suelos

pobres sin la aplicación de grandes cantidades de fertilizantes. Aunque la

yuca se extrae grandes cantidades de potasio (K) del suelo, a comparación

del maíz, caña de azúcar banano y repollo, la yuca no es el cultivo que

agota más el suelo por tonelada de alimento producido. Otro factor que

afecta la fertilidad del suelo es la erosión, ya que la yuca tiende a

aumentarla, especialmente durante la siembra y después de la cosecha.

(DOMÍNGUEZ, 1996).

En condiciones experimentales y en monocultivo, la yuca rinde hasta 90

Ton/ha de raíces, sin embargo; el rendimiento promedio en condiciones

reales (suelos marginales, clima severos y asociación de cultivos) es de 9.8

Ton/ha en el mundo (12.4 Ton/ha en América Latina). Con una tonelada

de yuca fresca se pueden obtener 280 kg de almidón o 350 kg de trozos

secos o 170 L de alcohol. (ALARCÓN, 1998).

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

11

NUTRIENTES ABSORBIDOS DEL SUELO.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la yuca es uno de los

cultivos tropicales que más absorbe nutrientes en el suelo:

(DOMÍNGUEZ, 1996).

Tabla 1. Absorción De Nutrientes Del Suelo.

PRODUCCIÓN N P K Mg

CULTIVO

(6 Meses) (Kg) (kg) (kg) (kg)

18.6 ton/ha 87 37.9 117 35.1

YUCA

PALMA

18 ton/ha 61 9.9 84 13.6

ACEITERA

1.13 ton/ha 9 2.0 11 2.3

CAUCHO

3.4 ton/ha 82 20.7 69.2 14.7

MAÍZ

Para mantener la fertilidad del suelo es necesario aplicar por lo menos

la misma cantidad de nutrientes que el cultivo haya absorbido.

De la yuca se aprovecha el almidón, que tiene importancia como cola,

para hacer mucílago, para obtener azucares, alcohol y jarabes.

a. PREPARACIÓN DE LA TIERRA.

Se realizarán dos pases de rastra pesada, en cruz y un pase de rastra

ligera, en suelos de sabana, cubiertos de pastos naturales, francos o

franco arenosos. En suelos de pH ácido, por debajo de 5, tras la labor

anterior se aplicará 1 Ton. de cal viva por hectárea. Si se aplica carbonato

de calcio, no se podrá realizar la plantación hasta 1-2 meses después. En

suelos francos o franco-arcilloso-limosos o ácidos, se llevará a cabo un

pase de arado integral o de tiro, seguido del encalado y de dos rastreos

livianos, o como alternativa, dos pases de rastra pesada seguidos de dos

pases de rastra liviana.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

12

b. PLANTACIÓN.

Se recomienda realizar la plantación al comienzo de la estación de

lluvias. En aquellas zonas en las que llueve durante todo el año, se podrá

planificar la plantación de acuerdo a las demandas del mercado o las

necesidades de la industria.

Si el cultivo de la yuca es industrial es preferible hacerlo en caballones.

Dulong apunta tres diseños de plantación:

En platabandas convexas, de dimensiones 1,60 x 1,80 m de ancho

sobre las que se plantan dos hileras de yuca. Cuando la precipitación

anual supera los 1.300 mm.

En caballones (camellones), a una distancia de 0,80 m, en suelos

poco profundos o cuando hay riesgo de humedad permanente.

En suelos planos, para suelos poco profundos y de estructura pobre.

Es el más rápido y económico.

Tras varios estudios en los que se evaluaba la orientación y el tamaño de

la estaca, así como su profundidad en el rendimiento del cultivo, parece

ser que el sistema más indicado sería el de orientación horizontal y con

estacas de unos 15 cm y colocadas a una profundidad de 5-6 cm. Así se

permite la mecanización de la plantación.

c. MARCOS DE PLANTACIÓN.

Para la producción de raíces reservantes para la industria se recomienda

utilizar marcos 1,20 x 1,00 m2, (8.300 plantas por hectárea), ó 1,20 x 0,80

m2 (10.375 plantas / hectárea). Mientras que para la producción

semimecanizada para casabe y almidón el marco será de 1,00 x 0,80 m2

(12.509 plantas / hectárea).

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

13

d. APORCADO.

Se lleva a cabo a los 2 - 3 meses de vegetación, en aquellos cultivos que

no están mecanizados. Con esto se consigue que las raíces reservantes se

puedan desarrollar bien, y se evita la acción perniciosa de los rayos

solares, así como el ataque de roedores u otros animales.

e. RIEGO.

Sena y Campos realizaron estudios acerca de las exigencias hídricas de la

yuca en Brasil, con una precipitación anual de 1.196 mm y una

temperatura media de 24,4º C. Sometieron el cultivo a tres frecuencias de

riego diferentes: cada 10, 14 y 18 días, más un testigo sin riego. Se

observó como el máximo rendimiento se obtuvo regando cada 14 días,

seguido de cada 10 y por último cada 18. Las parcelas que no se regaron

obtuvieron sólo el 20% de la producción correspondiente a las regadas

cada 14 días. A pesar de ser un cultivo de secano, la yuca no produce

económicamente en condiciones de deficiencia de humedad, aunque las

plantas crezcan y puedan dar algo de producción.

f. ABONADO.

El exceso de nitrógeno disminuye el contenido en almidón y aumenta las

sustancias proteicas de las raíces reservantes, lo cual influye en la

producción de harinas integrales de yuca para alimentación animal, pero

no para la producción de almidones para uso industrial. Los abonos

nitrogenados minerales pueden ser nítricos (nitrato potásico y nitrato

amónico) o amoniacales. En general se prefiere estos últimos al nítrico.

Para evitar la lixiviación, el nitrógeno se aplica en dos veces: en el

momento de la plantación y a los 2-3 meses de cultivo, siendo en esta

última más recomendable la urea, aplicada vía foliar. Los abonos

nitrogenados orgánicos son: abonos verdes, los estiércoles y los restos

vegetales. La concentración de N2 de distintos fertilizantes nitrogenados

es: Sulfato amónico 20,5%, Nitrato amónico 33,5 %, Urea 42 - 46 %, y

Amoniaco anhidro 82,0%. Todos en estado sólido, salvo el último que es

en estado gaseoso.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

14

El fósforo se utiliza en el proceso de fosforilación, mediante el cual se

sintetiza el almidón. Los síntomas de la deficiencia de fósforo son

enanismo y un color de las hojas verde oscuro. Es preferible aplicar

fosfatos de calcio insolubles, en vez de superfosfatos triples en cultivos

de ciclo de 16-24 meses. La concentración de P2O5 de distintos

fertilizantes fosfatados es: Superfosfato triple 44 - 48 %, Superfosfato

simple 16 - 20 %, Harina de huesos 23 - 25 %. En estado sólido.

El potasio influye en el rendimiento de las raíces reservantes y en el

contenido en materia seca total. La deficiencia de este elemento

provoca una coloración bronceada en las hojas con posterior

quemadura de los bordes. Algunos autores lo han calificado como el

principal elemento en el abonado. La concentración de K2O de

distintos fertilizantes potásicos es: Sulfato potásico 48 - 50 %, Cloruro

potásico 45 %, Nitrato potásico 44 %. En estado sólido.

g. RECOLECCIÓN.

Un indicador de que la yuca se encuentra próxima a la madurez es el

requebramiento del suelo alrededor de la planta. Suele cosecharse entre

los 7 y los 10 meses, en función de la variedad. Es importante no

adelantarse demasiado a la cosecha pues tendrá demasiado contenido en

látex y no será apto para el consumo. Entre los 12-24 meses del ciclo de

cultivo es el periodo óptimo para la recolección de la yuca cuando su

destino es la industria del almidón, pues es cuando se alcanza el máximo

rendimiento en raíces.

La recolección puede ser manual o mecánica. En ambos casos es

importante no dañar las raíces. La cosecha manual, es la más común y

resulta más sencilla en suelos con una textura arenosa a franca. Previo a

la cosecha, los tallos se cortan con un machete o una segadora rotativa, a

una altura de 10 - 15 cm. Se necesitan aproximadamente de 18 a 20

jornales por hectárea. La cosecha semimecanizada se lleva a cabo con un

arado de vertedera que abre los surcos a ambos lados del caballón, con el

objeto de que sea más fácil el arranque de las raíces. Una vez arrancadas

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

15

las raíces, es necesario cortar con un machete el pedúnculo para

separarlas del esqueje plantado originalmente.

Aplicando buenas técnicas agronómicas se pueden alcanzar los 2,5 Ton

de raíces / ha y mes (30 Ton de cultivo / ha y mes).

h. POSTCOSECHA.

El métodos tradicional de almacenamiento de la yuca es enterrando las

raíces en el suelo. En la India y el Este de África, las raíces que no pueden

ser consumidas o procesadas inmediatamente son amontonadas en pilas

y regadas con agua.

Es una etapa muy importante debido a que se producen alteraciones de

la pulpa, manifestándose como puntos o franjas, primero azules que

posteriormente se tornan marrones a través de los haces vasculares. Los

tejidos afectados se descomponen y acaban siendo invadidos por

organismos saprófitos.

i. DAÑOS MECÁNICOS.

Los daños mecánicos son debidos fundamentalmente a una defectuosa

cosecha mecánica. También está relacionado con daños físicos que

ocurren por debajo de las raíces. Este tipo de daños dependerán de la

variedad (adhesión de la cáscara ...), el tipo de suelo (los suelos pesados o

en la época seca facilitarán los daños) y el método de cosecha. La

recolección se deberá llevar a cabo en canastos o cajones, en los que se

transportarán las raíces hasta su almacenamiento, donde se

seleccionarán cuidadosamente.

j. DAÑOS FISIOLÓGICOS.

El deterioro fisiológico de la raíz puede reducirse mediante la poda de la

parte aérea entre 2 y 3 semanas antes de la cosecha, a pesar de que ésta

disminuirá el contenido en almidón y la calidad culinaria de la yuca.

Estos daños consisten en pérdidas de peso debido a procesos de

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

16

respiración, disminución de vitaminas, etc. Pueden ser debidas a un

calentamiento excesivo de las raíces en el campo o bien excesivo calor y

humedad en el almacenamiento. Para evitar este tipo de daños debe

cosecharse en el momento de madurez óptima, el cual depende de la

variedad, y se evitará en toda medida el exceso de humedad.

k. DAÑOS POR PATÓGENOS.

El deterioro microbiano se produce como consecuencia del ataque de

patógenos, bien sea durante el cultivo, en la cosecha o durante el

almacenamiento. La superficie de corte de los pedúnculos durante la

cosecha, es una puerta de entrada ideal de estos patógenos.

Principalmente son del género Rhizopus, Mucor, Choanephora,

Lasiodiplodia y Fusarium. Siendo las especies Lasiodiplodia theobromae,

Fusarium solani y F. Javanicum las más destructivas. Tras esta infección

le sigue la invasión de otros organismos saprofíticos. Los insectos

provocan importantes daños a la yuca almacenada y seca. Prostephanus

truncatus ha sido una importante plaga en la yuca y maíz en África.

E. TOXICIDAD.

La yuca es una planta cianogenética, es decir, que puede sintetizar bajo

determinadas condiciones ácido cianhídrico. Los glucósidos

cianogenéticos son tóxicos porque generan por degradación enzimática

HCN. Otras plantas cianogenéticas son: el lino, el caucho, el sorgo,

almendro, durazno. El ácido cianhídrico se forma cuando se cortan o

trituran las plantas o las partes que contienen glucósidos. En la yuca se

han identificado los glucósidos linamarina y lotaustralina.

La toxicidad de la yuca ha recaído en el alto contenido de HCN generado en

algunas variedades de la yuca. Esta sustancia es un potente inhibidor de la

respiración celular. Su afinidad por iones metálicos como el cobre o el

hierro, hace que al combinarse con el hierro de la hemoglobina y con el

cobre de la oxidasa citocrómica, causan depresión neuronal de los centros

moduladores, conllevando problemas respiratorios y según la intensidad

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

17

provocando la muerte. Por tanto el HCN es un veneno para toda forma de

vida, si bien las consecuencias dependerán de la dosis, la frecuencia de su

ingestión, así como el estado nutricional del individuo. En animales el

envenenamiento agudo se manifiesta con una respiración acelerada y

profunda, pulso acelerado, movimientos espasmódicos, escasa reacción a

estímulos.

La yuca dulce contiene hasta 50 veces menos proporción de cianuro. No

obstante, la concentración de glucósidos cioanogenéticos en la raíces se

puede ver afectada por las condiciones ambientales en las que se han

cultivado, por tanto, el consumo de variedades no sólo amargas de yuca,

sino también dulces pueden resultar peligroso para las personas o

animales. Por tanto, las raíces han de ser sometidas a un tratamiento

previo, para evitar cualquier intoxicación. Estos tratamientos varían de un

país a otro, aunque existen tres tipos:

Los que eliminan el glucósido, por lavado y/o prensado del material,

o por degradación enzimática del glucósido.

Los que destruyen la enzima.

Combinaciones de los dos métodos anteriores.

Para evitar cualquier intoxicación alimentaria es conveniente que esté

procesada para ingerirla.

F. VARIEDADES DE YUCA.

Las variedades de yuca se agrupan en dos grandes grupos: yuca dulce o

comestible y yuca amarga o brava. Esta clasificación se basa en el mayor o

menor cantidad de glucósidos tóxicos, los cuales se forman por la acción

de enzima linamarasa al romper los tejidos sobre dos glucósidos

cianogénicos llamados linamarina y lotaustralina. Las variedades amargas

tienen una mayor cantidad de glucósidos tóxicos en la pulpa de la raíz,

mientras que la dulce contiene trazas de en la cáscara, las cuales

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

18

desaparecen durante la cocción. Las amargas se cultivan para la

producción de almidón de yuca comercial, debido a que su contenido de

almidón es más alto que en las variedades dulces.

La variedad amarga es más eficiente en cuanto a la producción de almidón,

la hace especialmente apta para ciertos procesos industriales, con

rendimientos de hasta 80 ton/ha por año bajo condiciones

experimentales, siendo su potencial similar al de la caña de azúcar, el maíz

el sorgo y el arroz. Su potencial de rendimiento sobresale al compararse

con otros cultivos, por tener la habilidad de crecer donde otros cultivos,

por tener la habilidad de crecer donde otros cultivos no lo hacen.

G. VALOR NUTRIONAL DE LA YUCA.

Tabla 2. Valor Nutricional

Composición Nutritiva Media (Por 100 G De Base Seca)

Valor energético (kcal) 132,0

Agua (%) 65,2

Proteína (%) 1,0

Grasa (%) 0,4

Carbohidratos totales (%) 32,8

Fibra (%) 1,0

Cenizas (%) 0,6

Calcio (mg) 40,0

Fósforo (mg) 34,0

Hierro (mg) 1,4

Tiamina (mg) 0,05

Riboflavina (mg) 0,04

Niacina (mg) 0,60

Ácido ascórbico (mg) 19,00

Porción no comestible (%) 32,00

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

19

Tabla 3. Caracterización Fisicoquímica Del Parénquima Cortical,

Interior Y Almidón De Yuca En Base Seca (Cabanzo, 2002).

PARTE PARTE

PARAMETRO ALMIDÓN EXTERNA INTERNA

% Humedad 8.82 74.58 58.05

% Materia Seca 91.38 25.42 41.95

% Almidón - - 80.6

% Cenizas 0.235 1.84 1.79

% Extracto 0.31 0.29 0.36

etéreo

% Proteínas 1.15 10.4 3.86

% Fibra cruda 0.37 5.85 2.45

Cianuro (mg/kg) - 524.8 67.57

Nitritos (mg/kg) - 11.87 8.58

Nitratos (mg/kg) 32.1 312.8 194.81

Hierro (mg/kg) 8.95 29.8 13.25

Potasio (g/kg) 0.183 1.74 5.21

2.2. LA RAÍZ DE YUCA

La raíz de la yuca es la parte aprovechable de la yuca, es decir es la parte de

la yuca que es comestible. Esta se compone de tres tejidos: el periderma

(cascarilla), el parénquima cortical (corteza) y el parénquima interior.

Fig. 2: Corte transversal de la yuca

Periderma o cascarilla

Parénquima cortical

Parénquima interior

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

20

El 80% del peso fresco de la raíz, aproximadamente, corresponde al

parénquima o pulpa, que es tejido en que la planta almacena el

almidón.

2.3. ALMIDÓN DE YUCA.

El almidón puede hallarse en la naturaleza como pequeños gránulos

depositados en semillas, siendo la principal fuente de reserva de energía de

tubérculos y raíces de distintas plantas; es una mezcla de dos polímeros,

amilosa y amilopectina, cuya proporción relativa en cualquier almidón, así

como el peso molecular especifico y el tamaño de los gránulos, determinan

sus propiedades fisicoquímicas y su potencialidad de aprovechamiento

ciertos procesos industriales.

El almidón es el carbohidrato más importante en la actividad humana por

su función alimenticia y por sus múltiples aplicaciones en la industria y el

comercio.

El almidón de yuca tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria de

alimentos, de papel y cartón, textil, farmacéutica y de adhesivos, entre otros.

Sin embargo, la mayoría de los almidones usados en estos sectores son

modificados, los cuales han sido desarrollados para reducir una o más de las

limitaciones que tiene el almidón nativo para uso industrial. Las

modificaciones en el almidón involucran el tratamiento del gránulo por

medios físicos, químicos y bioquímicos que causan la ruptura de algunas o

todas las moléculas, lo cual permite realzar o inhibir en el almidón

propiedades como consistencia, poder aglutinante, estabilidad a cambios de

pH y temperatura, y mejorar su gelificación, dispersión o fluidez.

A. ALMIDÓN NATIVO DE YUCA.

El almidón nativo es el que sigue el proceso de producción de almidón sin

pasar por una fermentación, lo que se realiza es una hidrolisis ya sea

parcial, parcial con ácidos y total ácida o enzimática.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

21

Este almidón tiene diversos usos; sus propiedades como espesante,

aglutinante, estabilizante y mejorador de textura le dan unan demanda

potencial que tiende a crecer mundialmente.

Fig. 3: Gránulos de almidón natural (o nativo) de yuca vistos con el

microscopio electrónico. En los del almidón fermentado o agrio

(derecha) se ve la acción erosiva de la bacteria amilolítica.

B. ALMIDÓN AGRIO DE YUCA.

La obtención de almidón agrio o fermentado de yuca tiene las mismas

etapas de producción del almidón nativo, con la diferencia de que incluye

una etapa de fermentación previa al secado. Las raíces de yuca son lavadas

para eliminar tierra e impurezas y retirar la cascarilla. Luego, son ralladas

para liberar los gránulos de almidón y la masa obtenida es lavada y filtrada

o colada en una tela y la lechada es decantada en canales. El almidón

precipitado es traspasado a tanques donde fermenta en forma natural, en

condiciones anaeróbicas, por aproximadamente 30 días y luego es secado

al sol, lo que le da a este almidón propiedades de expansión en el

horneado. El almidón agrio adquiere, además, características especiales de

sabor, textura y olor que son deseables en la panificación. Se emplea en la

elaboración de productos horneados como pan de bono, pan de yuca y

bocadillos tales como “rosquillas”, “besitos”. Este almidón es tradicional en

Brasil y Colombia (Alarcón y Dufour, 1998).

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

22

2.4. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA YUCA.

Durante los últimos años la producción mundial de yuca eta en incremento,

y el continente que produce mayor cantidad de yuca es África.

El cultivo de la yuca ha sido una actividad tradicional de gran importancia

para la población rural de muchos países del mundo; a pesar de ser un

cultivo originario de América Latina y el Caribe; esta región aporto solo el

18,3% de la producción mundial mientras que África, Asia y América

comparten casi totalmente la producción del 54.2, 29.4 y 18.3%

respectivamente (Figura 2) (FAO/FIDA, 2006).

En América Latina el principal productor es Brasil con un 12.5% de total

mundial, le siguen en importancia Paraguay y Colombia con 2.1 y 1.2%

respectivamente de la producción mundial. Brasil y Tailandia destinan la

mayor parte de la producción de yuca para la alimentación animal. Aunque

en Brasil, la mayor parte de las raíces se utilizan en las fincas, mientras que

en Tailandia se secan o se exportan hacia países desarrollados, dándoles un

uso como fuente de energía en la industria de alimentos balanceados para

animales. (BUITRAGO, 1990).

Graf. 1: Producción Mundial De Yuca 2005.

Fuente: FAO/FIDA (2006): Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación / Fondo Internacional de Desarrollo

Agrícola.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

23

Tabla 4. Producción Mundial De Yuca 2003 – 2004

Producción en toneladas. Datos 2003-2004

Fuente FAOSTAT (FAO)

Nigeria 33 379 000 18 % 33 379 000 17 %

Brasil 22 146 800 12 % 24 230 332 12 %

Tailandia 18 430 000 10 % 20 400 000 10 %

Paraguay 18 473 960 10 % 19 196 950 10 %

República Democrática del Congo 14 944 600 8% 14 950 500 8%

Ghana 10 239 340 5% 9 828 000 5%

India 7 100 000 4% 7 100 000 4%

Tanzania 6 890 000 4% 6 890 000 4%

Mozambique 6 149 897 3% 6 149 897 3%

Angola 5 699 331 3% 5 600 000 3%

Uganda 5 400 000 3% 5 400 000 3%

Vietnam 5 228 500 3% 5 370 000 3%

Benín 3 675 147 2% 4 000 000 2%

China 3 901 500 2% 3 901 600 2%

Indonesia 3 900 000 2% 3 900 000 2%

Otros países 24 463 620 13 % 25 204 633 13 %

Total 190 021 695 100 % 195 500 912 100 %

2.5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA YUCA.

En el Perú se cultivan alrededor de 116,820 ha, con una producción total

anual estimada en el año 2002 de 900 000 t. El rendimiento promedio de

yuca en el país es de 10.7 t/ha/año, menor a los rendimientos promedios

alcanzados en América Latina (12.8 t/ha/año) y a nivel mundial (11.9

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

24

t/ha/año). El mayor porcentaje de la producción se destina al autoconsumo,

estimándose en 141,921 familias involucradas directamente con este

cultivo. La yuca es una especie tolerante a condiciones edáficas y climáticas

adversas, al igual que al ataque de patógenos y plagas. Se produce

satisfactoriamente en áreas en donde otros cultivos no prosperan.

El mayor porcentaje (67%) de las áreas productoras se encuentran en Selva

(Loreto 29.6%, San Martín 16.2%, Ucayali 9.9%, Amazonas 9.3%), 30.5% en

sierra (Cajamarca 8.9%, Junín 6.9%, Cuzco 4.6%, Huánuco 5.9% y Pasco

4.2%) y 2.5% en costa (Lambayeque 1.3 %, Lima 1.1 % y Tumbes 0.1%).

Graf. 3: Zonas Productoras De Yuca En El Perú.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

25

Graf. 3: Comparativo De Intenciones De Siembra Y Siembras

Ejecutadas En Las Tres Últimas Campañas Agrícolas.

450 -0.7

400

350 -0.2 2.9

300

250 3.3

Miles de

200 5.0 5.8

150 11.6

100 -13.3

50

0

Arroz Papa Maíz Amarillo Maíz Amiláceo Cebada Grano Trigo Yuca Algodón

Intenciones 2011 – 12012 2010 – 2011 2009 - 2010

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura

Elaboración: MINAG – OEEE

Según la encuesta de intenciones de siembra 2012-2013, éstas aumentarían

en 11,6% (12 380 ha más) en comparación con lo sembrado en la campaña

agrícola anterior, debido a la mejora de los precios pagados en chacra, que

en el año 2011 se incrementaron en 23,8% al pasar de S/.0,44 por kg a

S/.0,54 por kg.

Registran mayores intenciones de siembra las siguientes regiones: Ucayali

2,7 mil ha más (31,7%), Amazonas 2,7 mil ha más (28,3%), Lambayeque 1,6

mil ha más (135,6%), Loreto 1,0 mil ha más (2,5%), Junín 884 ha más

(14,6%), Cusco 775 ha más (24,6%), San Martín 680 ha más (6,9%) y Madre

de Dios 605 ha más (96,9%). Cabe mencionar que Cajamarca, quinto

productor, redujo sus intenciones en 321 ha (-3,3%).

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

26

Graf. 4: Comparativo de Intenciones de Siembra 2011-12 por Regiones

y Siembras Ejecutadas en las últimas Campañas Agrícolas

45

40

35

30

25

Miles de

20

15

10

5

0

Intenciones 2011 – 12012 2010 – 2011

3. VARIABLES.

Las variables que intervienen en este estudio son las siguientes:

Concentración de azúcar y tiempo de fermentación.

Temperatura y pH del medio de fermentación.

Calidad y cantidad de levadura inoculada.

Concentración de yuca en el medio de fermentación.

4. HIPÓTESIS

Obtención óptima de la concentración de alcohol en la bebida.

Utilización del método más adecuado.

concentración adecuado insumos empleados en la preparación del

medio de fermentación (yuca, azúcar, levadura y agua).

características intrínsecas (pH y temperatura) y extrínsecas

apropiadas para la fermentación (condiciones ambientales).

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

27

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Yuca.- familia de las liliáceas (Euphorbiaceae) y del genero Manihot.

Almidón.- nombre común de un hidrato de carbono complejo, (C6H10O5)x,

inodoro e insípido, en forma de grano o polvo, abundante en las semillas

de los cereales y en los bulbos y tubérculos

Cultivo.- Sembrar, hacer crecer y cosechar vegetales.

Levadura.- microorganismo unicelular que tiene por objeto

alimentarse del almidón y de los azúcares, su proceso metabólico da

lugar a la fermentación alcohólica cuyo resultado es etanol, y dióxido

de carbono (CO2) en forma de gas.

Biorreactor.- medio utilizado con fines biotecnológicos.

Alcohol etílico.- es un líquido transparente e incoloro, con sabor a

quemado y un olor agradable característico.

Fermentación.- proceso catabólico de oxidación incompleta, que no

requiere oxígeno, siendo el producto final un compuesto orgánico.

fermentación alcohólica.- proceso biológico de fermentación en

plena ausencia de aire (oxígeno - O2), originado por la actividad de

algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, para

obtener como productos finales: un alcohol en forma de etanol, CO2 en

forma de gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios

microorganismos.

Azúcar. compuesto químico del grupo de los hidratos de carbono que

se disuelve en agua con facilidad; son incoloros, inodoros y

normalmente cristalizables. Es utilizado por las levaduras, las cuales

mediante en el proceso catabólico (fermentación) y dando lugar a la

producción de alcohol.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

28

IV. MARCO METODOLÓGICO.

1. DISEÑO DE LA CONTRATACIÓN DE LAS HIPÓTESIS.

Se realiza la toma de datos de los dos métodos mediante los que se

lleva a cabo la fermentación y obtención de alcohol etílico a partir de

yuca.

Evaluando las características finas de la bebida.

2. MATERIALES, TÉCNICAS O MÉTODOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN

EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA.

2.1. MATERIALES E INSTRUMENTOS.

Yuca

Licuadora

Cuchillo

Balanza

Biorreactor (columna de burbujeo)

Bomba abastecedora de aire

Mangueras

Solución salina

Azúcar

Agua

Recipiente para fermentación (estable)

Levadura.

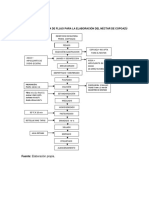

2.2. FLUJO GRAMA DE PRODUCCIÓN

El flujo grama del procesamiento de elaboración de la bebida alcohólica a

base de yuca es el siguiente:

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

29

Recepción de la materia prima

Selección

Limpieza

Pesado 1

Pelado

Licuación

Dilución

Corrección de azúcar

Fermentación

Descube

Filtración

Envasado

Almacenado

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

30

2.3. TÉCNICAS O MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA BEBIDA

ALCOHÓLICA.

Las técnicas o métodos utilizados en la producción y elaboración de la

bebida alcohólica a base de yuca fueron dos, los que a continuación se

detallan.

2.3.1. PRODUCCIÓN DE LA BEBIDA EN UN BIORREACTOR (columna de

burbujeo).

La bebida se elaboró mediante este método de la siguiente manera.

i. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE PROCESOS.

A. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.

a. Selección de la yuca.- las yucas deben ser sanas, y no tener ningún

daño mecánico ni microbiológico con la finalidad de tener un buen

producto final.

b. Limpieza.- una vez realizado la selección y se procede con la limpieza

y para eliminar toda sustancia extraña que pueda interferir en el

pesado.

c. Pesado 1.- se pesa la yuca a utilizar para determinar su rendimiento.

Se realizó en tres oportunidades.

Tabla 5: peso de las muestras utilizadas con todo cáscara (1).

MUESTRA PESO (g)

M1 223

M2 244

M3 240

d. pelado.- luego del pesado se procede con el pelado de la yuca con lo

que se obtendrá la materia prima lista para entrar en el proceso, la que

a su vez ante será pesada.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

31

Tabla 6: peso de las muestras sin cáscara (1).

MUESTRA PESO (g) RENDIMIENTO (%)

M1 197 88.34

M2 192 80.74

M3 202 84.17

B. ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO DE FERMENTACIÓN.

a. Licuacción. - operación que permite que la yuca se pueda minimizar

en partículas pequeñas y de tal manera que facilite su dilución y se

pueda obtener una buena preparación del medio de fermentación.

b. Dilución.- se realiza la adición de agua en proporciones que este caso

son experimentales. A continuación se muestran las diluciones que se

realizaron.

Tabla 7: dilución de las muestras (1)

ADICIÓN DE AGUA

MUESTRA PESO (g) (mL)

M1 197 1100

M2 192 900

M3 202 1000

c. Corrección de azúcar.- los grados brix del mosto se deben encontrar

en un aproximado de 18 a 24 °Brix. Para esto se realiza la corrección

de azúcar adicionando entre 200g y 300g de azúcar por litro de medio

de fermentación, teniendo en cuenta que es experimental, presentan

las siguientes proporciones de azúcar que se adiciono a cada muestra.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

32

Tabla 8: adición de azúcar a las muestras (1)

AZÚCAR ADICIONADA

MUESTRA (g)

M1 270

M2 240

M3 250

d. Pie de cuba (activación de la levadura).- generalmente la levadura

se adiciona en una proporción de 0.2g / L de mosto en el caso del vino;

por lo que el pie de cuba se realizó de la siguiente manera y teniendo

como referencia la producción de vino:

Tabla 9: preparación de pie de cuba (activación de la levadura)

(1).

MEDIO DE MF. PARA LEVADURA H2O a

MUESTRA FERMENTACIÓN PIE DE (g) 30°C

TOTAL (ml). CUBA (mL)

(mL).

M1 1300 26 0.26 2.6

M2 1200 24 0.24 2.4

M3 1350 27 0.27 2.7

C. FERMENTACIÓN.

La fermentación se inició con la adicción del pie de cuba (levadura activa

saccharomyces serevisiae), en el Biorreactor (columna de burbujeo). Se

prolongó por un periodo de 5 días, y luego se procedió al descube. Durante

este proceso se dio lugar a la formación de alcohol y CO2, el que era

extraído por medio de una manguera. A su vez que por la parte inferior del

Biorreactor se le suministraba aire 15 minutos cada 2 horas, el que

provenía de una bamba, ingresaba a una solución salina para su

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

33

purificación e ingresaba la Biorreactor por medio de una piedra difusora la

que permitía que se esparza el aire de una forma homogénea en todo el

medio de fermentación.

D. DESCUBE.

El descube es la abertura por primera vez del recipiente (Biorreactor

columna de burbujeo) de fermentación del medio de fermentación desde

el momento que se inició la fermentación.

Este se realizó luego de 5 días de fermentación continua del medio de

fermentación, se realizó la primera filtración como para eliminar los

restos de fermentación (levaduras y yuca).

2.3.2. PRODUCCIÓN DE LA BEBIDA EN UN RECIPIENTE ESTABLE SIN

AIREACIÓN.

La bebida se elaboró mediante este método de la siguiente manera.

ii. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE PROCESOS.

A. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.

a. Selección de la yuca.- las yucas deben ser sanas, y no tener ningún

daño mecánico ni microbiológico con la finalidad de tener un buen

producto final.

b. Limpieza.- una vez realizado la selección y se procede con la limpieza

y para eliminar toda sustancia extraña que pueda interferir en el

pesado.

c. Pesado 1.- se pesa la yuca a utilizar para determinar su rendimiento.

Se realizó en tres oportunidades.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

34

Tabla 10: peso de las muestras utilizadas con todo cáscara (2).

MUESTRA PESO (g)

M1 200

M2 268

M3 180

d. pelado.- luego del pesado se procede con el pelado de la yuca con lo

que se obtendrá la materia prima lista para entrar en el proceso, la

que a su vez ante será pesada.

Tabla 11: peso de las muestras sin cáscara (2).

MUESTRA PESO (g) RENDIMIENTO (%)

M1 167 83.50

M2 236 88.06

M3 155 86.11

B. ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO DE FERMENTACIÓN.

a. Licuación. - operación que permite que la yuca se pueda minimizar

en partículas pequeñas y de tal manera que facilite su dilución y se

pueda obtener una buena preparación del medio de fermentación.

b. Dilución.- se realiza la adición de agua en proporciones que este caso

son experimentales. A continuación se muestran las diluciones que se

realizaron.

Tabla 12: dilución de las muestras (2)

ADICIÓN DE AGUA

MUESTRA PESO (g) (mL)

M1 167 840

M2 236 1280

M3 155 1100

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

35

c. Corrección de azúcar.- los grados brix del mosto se deben encontrar

en un aproximado de 18 a 24 °Brix. Para esto se realiza la corrección

de azúcar adicionando entre 200g y 300g de azúcar por litro de medio

de fermentación, teniendo en cuenta que es experimental, presentan

las siguientes proporciones de azúcar que se adiciono a cada muestra.

Tabla 13: adición de azúcar a las muestras (1)

MUESTRA AZÚCAR ADICIONADA

(g)

M1 210

M2 280

M3 250

d. Pie de cuba (activación de la levadura).- generalmente la levadura

se adiciona en una proporción de 0.2g / L de mosto en el caso del vino;

por lo que el pie de cuba se realizó de la siguiente manera y teniendo

como referencia la producción de vino:

Tabla 14: preparación de pie de cuba (activación de la levadura)

(1).

MEDIO DE MF. PARA LEVADURA H2O a

MUESTRA FERMENTACIÓN PIE DE (g) 30°C

TOTAL (mL). CUBA

(mL).

M1 1000 20 0.2 2

M2 1500 30 0.3 3

M3 1300 26 0.26 2.6

C. FERMENTACIÓN.

La fermentación se inició con la adicción del pie de cuba (levadura activa

saccharomyces serevisiae), en el recipiente de fermentación. Se prolongó

por un periodo de 15 a 17 días, luego se procedió al descube. Durante este

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

36

proceso se dio lugar a la formación de alcohol y CO2, el que era extraído

por medio de una manguera e introducido a una botella que contenía una

agua para evitar el ingreso de oxígeno al fermentador y se produzca una

acidificación acética.

D. DESCUBE

El descube es la abertura por primera vez del recipiente de fermentación

del medio de fermentación desde el momento que se inició la

fermentación.

Este se realizó luego de 15, 16 y 17 días de fermentación continua del

medio de fermentación, se realizó la primera filtración como para eliminar

los restos de fermentación (levaduras y yuca).

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA

BEBIDA ALCOHÓLICA A BASE DE YUCA MEDIANTE LAS DOS TÉCNICAS O

MÉTODOS.

Los resultados y su respectivo análisis de los datos que se obtuvieron

durante el proceso de producción de la bebida alcohólica a base de yuca

utilizando los dos métodos diferentes se detallan a continuación.

a. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PRIMER MÉTODO

(FERMENTACIÓN EN EL BIORREACTOR).

Tabla 15.

MUESTRA

CARACTERÍSTICAS M1 M2 M3

DE ANÁLISIS

VOLUMEN TOTAL

(ml). ……………………. …………………… ………………………

COLOR Blanquecino Blanquecino Blanquecino

CONSISTENCIA Muy denso y Densa y pegajosa Densa

pegajosa

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

37

CONCENTRACIÓN

DE ALCOHOL Baja (seco) Media (semi Baja (seco)

seco)

OLOR A fermentado y a Achichado A fermentado y a

Alcohol Alcohol

SABOR A alcohol y yuca A alcohol A alcohol y yuca

NOTA: la purificación de la bebida producida mediante este método fue

difícil, por el hecho de que su consistencia se presentaba demasiada densa,

sin dar lugar a una filtración. En tal sentido no se consideró para un

envasado ninguna de las tres muestras trabajadas y es también el factor por

el que no se especificó el volumen final obtenido de la bebida por cada

muestra fermentada.

b. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MÉTODO

(FERMENTACIÓN EN UN RECIPIENTE ESTABLE).

Tabla 16.

MUESTRA

CARACTERÍSTICAS M1 M2 M3

DE ANÁLISIS

VOLUMEN TOTAL

(mL). 600 550 750

COLOR Blanquecino Blanquecino Blanquecino

CONSISTENCIA Viscosa Viscosa Viscosa

CONCENTRACIÓN

DE ALCOHOL Baja Media Media

OLOR Desvanecido a A yuca y alcohol A yuca y alcohol

Yuca

SABOR Poco agradable Poco agradable Agradable

y achichado

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

38

NOTA: La bebida que se obtuvo mediante esta técnica presentó mejores

características finales, por el mismo hecho que el proceso de fermentación

se llevó de una manera adecuada y no se presentó demasiados incidentes

con su densidad y consistencia de la bebida por lo que se concluye que esta

es la técnica más adecuada para obtención del licor de yuca y la muestra que

más conllevo a la mejor calidad es la muestra M3.

V. ASPECTO ADMINISTRATIVO

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Tabla 17.

TIEMPO

4 MESES

ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Fase de Planeamiento X

Revisión bibliográfica X

Elaboración del Proyecto X

Presentación del Proyecto X

Fase de Ejecución

Registro de Datos X X

Interpretación de Datos X

Fase de Comunicación

Elaboración del Informe X X

Presentación del Informe X

2. PRESUPUESTO.

COSTOS DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO DEL PRUDUCTO OBTENIDO

A PARTIR DE 1Kg DE YUCA.}

Teniendo en cuenta la parte experimental se presupuesta para una

producción a partir de 1 Kg. de yuca.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

39

Tabla 18.

RUBRO CANTIDAD COSTO POR COSTO TOTAL

UNIDAD S/. S/.

Yuca 1Kg 1.50 1.50

Azúcar. 1.18kg 2.50 2.95

Levadura. 1.16g 0.10 0.25

Agua 4.97 L. 0.00 0.00

Envases. 5 1.00 5.00

Otros ------------------- ------------------ 0.50

Costo total ------------------ ------------------ 10.20

3. RENDIMIENTO.

Se obtuvo sumando el volumen de 1850 mL de las tres muestras que se

sometieron a fermentación mediante el segundo método, es decir la

fermentación se realizó durante 15 a 17 días y en un recipiente estable sin

aireación.

Y en cuanto a lo del volumen de la bebida que se obtendrá a partir de un

kilogramo de yuca será 4.0 L envasándose en 5 envases de 750 mL. cada uno

y quedando un restante de 250 mL.

4. PRESENTACIÓN.

La bebida alcohólica a base de yuca tendrá una presentación en envases de

vidrio que contendrán 750 mL de producto.

5. COSTO POR UNIDAD DE LICOR.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

40

UTILIDAD (90%)

C.U.= 1.9125

40%= 1.7213

IGV= 0.3443

COSTO DE VENTA

S/. 3.9781 C/U por lo tanto el precio de cada unidad según la fórmula

utilizada es de S/. 4.00. Dejando a disposición del productor de

aumentar el precio de la unidad de licor de yuca.

6. FINANCIAMIENTO.

El financiamiento será asumido íntegramente por el investigador del

presente proyecto es decir será autofinanciado.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

41

VI. REFERENCIAS LINKOGRÁFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS

1. LINKS

http://www.fao.org/news/story/es/item/176821/icode/

http://www.inia.gob.pe/yuca/resumen.htm

http://www.monografias.com/trabajos52/demanda-

yuca/demanda-yuca2.shtml

http://www.monografias.com/trabajos52/demanda-

yuca/demanda-yuca2.shtml

www. yuca/Agricultura.%20El%20cultivo%20de%20la%20yuca.

http://www.fonaiap.gov.ve/publica/divulga/fd59/yuca1.html

http://www.villaclara.civc.inf.cu/inivit/yuca.htm

http://www.fao.org/ag/aga/agap/frg/afris/espanol/document/tfee

d8/data/555.htm

http://www.clayuca.org

http://faostat.fao.org/

2. BIBLIOGRÁFICAS

McGraw-Hill de Management. Pedro Embid Herranz Miguel Martín

Dávila Víctor Zorrilla Fernández. Marketing Financiero España

Madrid 1998.

Andrés S. Suárez Suárez, Diccionario de Economía y

Administración. Primera edición España- Madrid 1992.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

42

ANEXOS

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

43

ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICOR DE YUCA

44

También podría gustarte

- Salsa Picante de UlupicaDocumento2 páginasSalsa Picante de Ulupicasan roque poblacionAún no hay calificaciones

- Proyecto Licor ArtesanalDocumento38 páginasProyecto Licor ArtesanalJ F Betun Yuquilema100% (3)

- Digrama de Elamoracion de Nectar de Copoazu.Documento5 páginasDigrama de Elamoracion de Nectar de Copoazu.Frank100% (1)

- Achachairu BuenoDocumento117 páginasAchachairu Buenoyessenia camacho100% (1)

- Proyecto de AchachairuDocumento8 páginasProyecto de AchachairuJorge Elias Coco100% (2)

- Proyecto de Formulacion-Mermelada de Maracuya PDFDocumento20 páginasProyecto de Formulacion-Mermelada de Maracuya PDFCristhian Verdesoto CozzarelliAún no hay calificaciones

- KohlbergDocumento12 páginasKohlbergAleRequeBalcazar100% (2)

- Proyecto Mermelada de NaranjaDocumento51 páginasProyecto Mermelada de NaranjaAdmonUpavMisantla71% (56)

- Ficha Tecnica Del CopoazuDocumento5 páginasFicha Tecnica Del CopoazuWilson Valerio Vasquez Rojas100% (4)

- Tesis Del CopoazuDocumento164 páginasTesis Del Copoazuburundanga_00786% (7)

- COPOTADocumento55 páginasCOPOTASalome Huarachi Gonzales100% (2)

- Proyecto de Investigacion Elaboracion de Mermelada de Zanahoria y MaracuyaDocumento31 páginasProyecto de Investigacion Elaboracion de Mermelada de Zanahoria y MaracuyaJoel Villafuerte Flores50% (6)

- Alejandro Torrez Trabajo Final MermeladaDocumento78 páginasAlejandro Torrez Trabajo Final MermeladaAlejandro Torrez SuarezAún no hay calificaciones

- 01 Proyecto de Grado - Procesamiento Pulpa de Acerola PDFDocumento235 páginas01 Proyecto de Grado - Procesamiento Pulpa de Acerola PDFGEOVANA RUEDA100% (4)

- Tesis CopoazuDocumento17 páginasTesis CopoazuJosé Condori MuñizAún no hay calificaciones

- Destilado de YucaDocumento19 páginasDestilado de YucalisñzbethAún no hay calificaciones

- Cap1 Introduccion CopoazuDocumento21 páginasCap1 Introduccion CopoazuJulio RoqueAún no hay calificaciones

- Proyecto Mermelada de Frutilla y TomateDocumento62 páginasProyecto Mermelada de Frutilla y TomateCarmar444 CallmeAún no hay calificaciones

- Proyecto LacayoteDocumento4 páginasProyecto LacayoteZei Calle100% (3)

- Proyecto de Nectar de Jugo de ManzanaDocumento12 páginasProyecto de Nectar de Jugo de ManzanaAnabel gutierrez33% (3)

- Proyecto MERMELADA DE ZANAHORIA DELIZANADocumento16 páginasProyecto MERMELADA DE ZANAHORIA DELIZANAClaudiaMilenaNavarroLlerenadeTtitoAún no hay calificaciones

- Innovacion Conserva de Papaya1Documento30 páginasInnovacion Conserva de Papaya1Anali Mendoza SalasarAún no hay calificaciones

- Proyecto de Factibilidad para La Implementación de Una Fábrica de Pan Integral en La Ciudad de MonteroDocumento53 páginasProyecto de Factibilidad para La Implementación de Una Fábrica de Pan Integral en La Ciudad de MonteroHarold Pascual50% (2)

- Mermelada de LocotoDocumento6 páginasMermelada de LocotoEnrique Larico0% (1)

- BC-TES-3894 Elaboracion de Nectar de Manzana Quinua y PiñaDocumento147 páginasBC-TES-3894 Elaboracion de Nectar de Manzana Quinua y Piñanorma100% (1)

- Proyecto de Comercializcion de Leche de AlmendrasDocumento84 páginasProyecto de Comercializcion de Leche de AlmendrasVictor AguilarAún no hay calificaciones

- Mermelada de YaconDocumento80 páginasMermelada de YaconHugo Richard Flores ContrerasAún no hay calificaciones

- Proyecto Copoazu 2Documento25 páginasProyecto Copoazu 2Jean Carlo Serna Bayro0% (1)

- Elaboracion de Vino de PiñaDocumento16 páginasElaboracion de Vino de PiñaVictor Kevin Arce Muñoz100% (1)

- Elaboracion Del Vinagre de PlatanoDocumento17 páginasElaboracion Del Vinagre de Platanoandreasiles2112100% (2)

- Tesis de Nectar de Naranja PDFDocumento95 páginasTesis de Nectar de Naranja PDFMaximo Alberto Parhuana Paredes100% (1)

- Copoazu FinalDocumento104 páginasCopoazu FinalRodriman Kapa0% (1)

- Produccion de Verduras Hidropónicas en El Municipio de AchocallaDocumento170 páginasProduccion de Verduras Hidropónicas en El Municipio de AchocallaXIMENA ESCARLET ALVAREZ BRAÑEZ100% (2)

- Módulo 4 - Procesos de Elaboración y transformación-R.M.Documento44 páginasMódulo 4 - Procesos de Elaboración y transformación-R.M.Rubén Miranda92% (13)

- Prepa Hamburguesas Con Quinua TerminadoDocumento75 páginasPrepa Hamburguesas Con Quinua TerminadoJuan Pablo AlbarracinAún no hay calificaciones

- Tesis VinoDocumento45 páginasTesis Vinoliseth perez100% (1)

- Marco TeoricoDocumento6 páginasMarco TeoricoDiego Ortiz100% (1)

- Proyecto de Licor de MaracuyaDocumento13 páginasProyecto de Licor de MaracuyaMáximo R. Guillén VegaAún no hay calificaciones

- Nectar Vitafrut ProyectoDocumento71 páginasNectar Vitafrut ProyectoLesly Llerena100% (2)

- Vin de Piña 2017 NuevoDocumento53 páginasVin de Piña 2017 NuevoRuth Suarez TercerosAún no hay calificaciones

- MERMELADA KISS de Achachairu FinDocumento134 páginasMERMELADA KISS de Achachairu FinALVARO FRONTANILLA VASQUEZ100% (2)

- Proyecto AchachairuDocumento22 páginasProyecto AchachairuAlejandro Victor ChavezAún no hay calificaciones

- Achachaicruz InformeDocumento43 páginasAchachaicruz InformeDaniel Rojas PonceAún no hay calificaciones

- Yucato - Helado de Yuca PDFDocumento335 páginasYucato - Helado de Yuca PDFjaime herazoAún no hay calificaciones

- Proyecto de Mermelda de Durazno Mesa Extraordimaria PDFDocumento139 páginasProyecto de Mermelda de Durazno Mesa Extraordimaria PDFAnonymous UtQsOk100% (1)

- Proyecto de Mermelada de Zanahoria Con NaranjaDocumento25 páginasProyecto de Mermelada de Zanahoria Con NaranjaNachito Machicado91% (11)

- TESIS PRODUCCION DE ZANAHORIA (Daucus Carota) APLICANDO ABONO ORGANICO (GALLINAZA) EN NOR YUNGAS"Documento57 páginasTESIS PRODUCCION DE ZANAHORIA (Daucus Carota) APLICANDO ABONO ORGANICO (GALLINAZA) EN NOR YUNGAS"Julieta SartoriAún no hay calificaciones

- Proyecto de Mermelada de MandarinaDocumento25 páginasProyecto de Mermelada de MandarinaAe Ha Gutierrez67% (3)

- Elaboración de Mermelada de Zanahoria Naranja y Chia Discusiones Conclusiones y RecomendacionesDocumento42 páginasElaboración de Mermelada de Zanahoria Naranja y Chia Discusiones Conclusiones y RecomendacionesSelene Sanchez Aranda100% (1)

- Proyecto de Mermelada de PiñaDocumento17 páginasProyecto de Mermelada de PiñaGabriela100% (1)

- Mermelada de MocochinchiDocumento29 páginasMermelada de MocochinchiAbimael Tames marin100% (2)

- Nectar de Quinua ImprimirDocumento120 páginasNectar de Quinua ImprimirRoney Meza100% (4)

- Proyecto Mermelada de MaracuyaDocumento22 páginasProyecto Mermelada de MaracuyaDarly Peña Peralta33% (3)

- Proyecto de CocoDocumento24 páginasProyecto de CocoRodrigo Roman Hinojosa67% (3)

- Mermelada de ZanahoriaDocumento2 páginasMermelada de ZanahoriaCarolina andrea quintero TrianaAún no hay calificaciones

- Proceso de Elaboración de Una Barra Energetica de CañihuaDocumento7 páginasProceso de Elaboración de Una Barra Energetica de CañihuaSilvana Delgado Zuñiga50% (2)

- Lab 12 - Grupo 2 Mesa 3Documento25 páginasLab 12 - Grupo 2 Mesa 3Fatima Machuca ChaconAún no hay calificaciones

- Trabajo de Investivacion MicrobiologiaDocumento39 páginasTrabajo de Investivacion MicrobiologiaeldiegoAún no hay calificaciones

- NewwwwwwwwwDocumento43 páginasNewwwwwwwwwmiguel angel luque gutiérrezAún no hay calificaciones

- Universidad Mayor de San Andrés: Tutor: Phd. Oswaldo Eduardo Ramos Ramos Co Tutor: Ing. Jaime Chincheros PaniaguaDocumento96 páginasUniversidad Mayor de San Andrés: Tutor: Phd. Oswaldo Eduardo Ramos Ramos Co Tutor: Ing. Jaime Chincheros PaniaguaGerardo Mendoza TarquiAún no hay calificaciones

- Cómo Identificar ACIDOS-BASES PDFDocumento3 páginasCómo Identificar ACIDOS-BASES PDFMaria TeresaAún no hay calificaciones

- ssbp4987 48 03 All PDFDocumento1185 páginasssbp4987 48 03 All PDFemiliojelvesAún no hay calificaciones

- Disparos en Prendas de VestirDocumento9 páginasDisparos en Prendas de VestirMelvyn Huerta OrtizAún no hay calificaciones

- Nitro Plus HDS Dic 2021Documento5 páginasNitro Plus HDS Dic 2021Soporte InfraestructuraAún no hay calificaciones

- CUESTIONARIO DEL SEGUNDO PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE DEL MÓDULO DE CONTROL de JUSTIN JAIR CHICAIZA SALINASDocumento5 páginasCUESTIONARIO DEL SEGUNDO PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE DEL MÓDULO DE CONTROL de JUSTIN JAIR CHICAIZA SALINASallisson guachoAún no hay calificaciones

- CBC - 08 - 08 - 1-2C20 - Actividades Integradoras Sobre Sistemas Digestivo, Respiratorio, Circulatorio y Membranas BiológicasDocumento2 páginasCBC - 08 - 08 - 1-2C20 - Actividades Integradoras Sobre Sistemas Digestivo, Respiratorio, Circulatorio y Membranas BiológicasIaraAún no hay calificaciones

- Manipulacion Del Mercurio 1Documento8 páginasManipulacion Del Mercurio 1Sebastián Tovar MolinaAún no hay calificaciones

- Radiacion SolarDocumento18 páginasRadiacion SolarChannel Rodriguez TorresAún no hay calificaciones

- Campanita NegraDocumento66 páginasCampanita NegraDiana JuarrodAún no hay calificaciones

- Especificaciones Tecnicas PDFDocumento39 páginasEspecificaciones Tecnicas PDFjoseAún no hay calificaciones

- Inyeccion de Vapor ExplotacionDocumento28 páginasInyeccion de Vapor Explotacionestela trocelAún no hay calificaciones

- Xdoc - Es - Pdvsa Cpvee07000pdf PDF Free PDFDocumento11 páginasXdoc - Es - Pdvsa Cpvee07000pdf PDF Free PDFEstefanía E. AlarcónAún no hay calificaciones

- Efecto Clorpirifos en El Arroz - En.esDocumento13 páginasEfecto Clorpirifos en El Arroz - En.esPastor LoaizaAún no hay calificaciones

- Informe Final Anap Suparaura PDFDocumento100 páginasInforme Final Anap Suparaura PDFABRAHAMAún no hay calificaciones

- Taller Marchas AnaliticasDocumento3 páginasTaller Marchas AnaliticasJUAN MIGUEL VELEZ GARCIAAún no hay calificaciones

- Aldehidos ChidoriDocumento37 páginasAldehidos ChidoriArturo DiazAún no hay calificaciones

- UntitledDocumento88 páginasUntitledyanmary NievesAún no hay calificaciones

- Diseño de Pavimentos ShellDocumento37 páginasDiseño de Pavimentos ShellFredy Dixson DuranAún no hay calificaciones

- Quimica Basica para Ciencias de La Salud Abq Clase 2 2019 I - Wv-AbqDocumento60 páginasQuimica Basica para Ciencias de La Salud Abq Clase 2 2019 I - Wv-Abqgabriel mAún no hay calificaciones

- Reporte 7 - Bacterias No ConvencionalesDocumento7 páginasReporte 7 - Bacterias No ConvencionalesArly RomeroAún no hay calificaciones

- Guia 2Documento5 páginasGuia 2Daniela NavaAún no hay calificaciones

- Cal CementoDocumento40 páginasCal CementoMoises David Valladares AlvaradoAún no hay calificaciones

- Diseno Mecanico FiltroDocumento157 páginasDiseno Mecanico FiltroJaime Iván Vera MelgarAún no hay calificaciones

- Los Silicatos Como Aglutinantes GeIICDocumento19 páginasLos Silicatos Como Aglutinantes GeIICMercedes Sánchez PonsAún no hay calificaciones

- Ensayo El PetróleoDocumento2 páginasEnsayo El PetróleoGabriela SolaresAún no hay calificaciones

- Horno de Afino EléctricoDocumento3 páginasHorno de Afino EléctricoKevin Jose Alvarado PoloAún no hay calificaciones

- Manual Completo Turbosonik EspañolDocumento17 páginasManual Completo Turbosonik EspañolCristian HugoAún no hay calificaciones

- Glosario de ProteínasDocumento4 páginasGlosario de ProteínasMiguel MoreiraAún no hay calificaciones

- 6.2 Clasificación de Las EnzimasDocumento3 páginas6.2 Clasificación de Las EnzimasSammy Carrasco MateoAún no hay calificaciones

- Mantenimiento Industrial-Sellos Hidraulicos y NeumaticosDocumento16 páginasMantenimiento Industrial-Sellos Hidraulicos y NeumaticosJhoan Laque VillaAún no hay calificaciones