Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Lectura 1 - El Trabajo en La Antigüedad PDF

Lectura 1 - El Trabajo en La Antigüedad PDF

Cargado por

ceciliaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Lectura 1 - El Trabajo en La Antigüedad PDF

Lectura 1 - El Trabajo en La Antigüedad PDF

Cargado por

ceciliaCopyright:

Formatos disponibles

El trabajo en la antigüedad.

Agricultura, economía familiar y

esclavismo

Dr. Javier Moyano

Prof. Leandro Inchauspe

En este módulo correspondiente a la Unidad N° 1 y en relación con la primera parte de la

Unidad N° 2, analizaremos la evolución del mundo del trabajo desde la antigüedad hasta la

revolución industrial de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Se trata de un recorte de la

historia de la humanidad, el cual comprende diversos períodos. El énfasis principal del análisis

estará ubicado en la interacción entre la realidad del trabajo y la evolución del concepto del

trabajo.

El desarrollo de la unidad incluye como contenidos, la consideración de la mencionada

interacción entre realidad y concepto del trabajo en diversas sociedades históricas. Ellas son la

sociedad en la Grecia clásica, la sociedad hebrea y caldea, la sociedad en la Roma Antigua, el

cristianismo primitivo a fines de la Edad Antigua, la Edad Media Europea, el Renacimiento y el

mundo surgido de la reforma protestante, en especial, aquellas sociedades influidas por el

calvinismo.

En el análisis de la Grecia clásica, prestaremos atención a la incidencia de la esclavitud

como forma predominante en el trabajo manual sobre la generalización, considerada por los

principales pensadores como una concepción negativa acerca del trabajo. En cambio, al

considerar el mundo del trabajo en hebreos y caldeos, vincularemos el predominio de una

economía campesina, a cargo de unidades domésticas familiares, con la preponderancia de una

visión positiva sobre el trabajo. En el caso de los hebreos, la concepción del trabajo como castigo

pero también como expiación del pecado original, introdujo, además, una cierta ambigüedad entre

percepciones positivas y negativas sobre el trabajo.

En el mundo romano, la preponderancia de la esclavitud condujo a percepciones similares

sobre el trabajo a las de los griegos. En ese contexto es preciso considerar los aportes del

cristianismo primitivo. Para ello nuestro análisis incluirá los efectos “subversivos” de una religión

que reconoce condición humana a todos los hombres, incluidos los esclavos y, al mismo tiempo,

tendrá en cuenta las consecuencias, conducentes a una valoración más positiva acerca del

trabajo, de una visión de mundo para la cual el trabajo era un medio que contribuía al objetivo de

“salvación” extraterrenal de la comunidad cristiana.

Para estudiar, posteriormente, el cristianismo triunfante en una Edad Media en que la

sociedad se dividía entre campesinos que trabajaban por un lado y estratos privilegiados que

rezaban o iban a la guerra por el otro, nuestro análisis deberá tener en cuenta la pervivencia de

una percepción positiva del trabajo en tanto medio para la salvación eterna de las almas, pero

también la introducción de una concepción que establecía diferencias entre el trabajo manual y el

intelectual, otorgando a éste último una jerarquía mucho mayor. También consideraremos, al

analizar la Edad Media, las modificaciones que esas percepciones experimentaron cuando

comerciantes y artesanos de las ciudades adquirieron creciente relevancia, constituyéndose en un

estrato intermedio entre campesinos y aristócratas, fueran éstos últimos guerreros o sacerdotes.

El análisis del Renacimiento partirá del reconocimiento de un radical cambio en la

cosmovisión de una parte importante de los seres humanos, cambio que condujo, sin dejar de

lado la religión, a asignar creciente importancia a la transformación del mundo por la mano del

Materia: Historia del Trabajo -1-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

hombre. En ese contexto intelectual, será decisiva la ubicación de una valoración del trabajo como

fin en si mismo, a diferencia de etapas anteriores en que era considerado un medio en función de

otros objetivos entonces considerados más trascendentes. En el marco de esas transformaciones

analizaremos los aportes del calvinismo respecto a la concepción acerca del trabajo. La

identificación, en esta corriente religiosa, entre la acumulación de riquezas y la existencia de

símbolos sobre la futura salvación del alma, guarda relación con la creciente valoración positiva

acerca de cualquier tipo de trabajo.

Analizar en un mismo módulo la historia del trabajo humano entre la antigüedad y la

Revolución Industrial requiere explicar, en primer lugar, las razones de abordar en una unidad un

período de tiempo extremadamente extenso. Se trata, efectivamente, de un período que incluye el

esclavismo y las economías domésticas familiares del mundo antiguo, el feudalismo de la Edad

Media y la época del Renacimiento.

Las sociedades cazadoras – recolectoras edificaron formas relativamente simples de

organización social

(Imagen extraída de http://elblogdetucidides.blogspot.com/2009/02/el-tiempo-de-los-

predadores.html)

En el inicio de este análisis, es preciso señalar que entre el descubrimiento de la

agricultura, ocurrido varios milenios antes de Cristo y el uso de las innovaciones tecnológicas que

dieron origen a la producción fabril desde mediados del siglo XVIII, la actividad agropecuaria

constituyó el principal medio de vida de las sociedades humanas. Por oposición, por un lado, a

una economía depredadora fundada en la caza, la pesca y la recolección y por otro, a una

economía industrial basada en la producción fabril de artículos masivos, las sociedades

dependientes la producción agropecuaria presentan un común rasgo esencial,

independientemente de las múltiples heterogeneidades que las distinguen entre sí. Cabe

preguntarse entonces, por el origen de tales sociedades.

Materia: Historia del Trabajo -2-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

Las economías de la antigüedad: los procesos de urbanización y las

primeras experiencias de división del trabajo

La revolución agrícola

A partir del descubrimiento de la agricultura, las sociedades antiguas experimentaron un

proceso paulatino, pero no por ello poco profundo, de cambios. Tales cambios transformaron

radicalmente a los grupos humanos. Se iniciaba el tránsito desde las hordas de cazadores

recolectores paleolíticos que conseguían sus alimentos mediante una economía básicamente

depredadora, hacia incipientes organizaciones estatales, fundadas en la agricultura, es decir en la

producción de alimentos y en la división del trabajo entre diferentes grupos de especialistas.

Entre el año 10.000 y el 8.000 antes de Cristo, en diferentes regiones del mundo antiguo,

tales como Egipto, Mesopotamia, India y China, tuvo lugar el descubrimiento de la agricultura. El

descubrimiento daba origen a tempranos procesos de hibridación de vegetales que dieron origen

al cultivo de modernos cereales, como el trigo y la cebada en occidente y el arroz en oriente. Tales

cultivos constituirían la base de la alimentación humana durante milenios.

Paralelamente, se desarrollaban las primeras experiencias de domesticación de animales.

Eran los casos de la cría de vacas, ovejas, caballos, cerdos, cabras y aves de corral.

Anteriormente, sólo el perro acompañaba a los grupos humanos, aunque al consistir su función en

colaborar con la casa, se enmarcaba en una economía depredadora, diferente a la economía

productora que siguió al descubrimiento de la agricultura.

La progresiva diversificación de las actividades a partir de la revolución agrícola, se expresó en la

especialización del trabajo. En la imagen, una tablilla sumeria refleja distintas tareas.

Se trataba de procesos similares a los experimentados, mucho más tardíamente, por

algunas sociedades americanas, especialmente en las actuales repúblicas de México, Guatemala

Materia: Historia del Trabajo -3-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

y Perú, antes de la conquista española. Aunque se trata de dos procesos independientes, cultivos

americanos como el maíz, así como la cría de animales, como la llama en Perú o algunas aves en

México, ponen de manifiesto las semejanzas entre las experiencias del viejo y el nuevo mundo.

No obstante, dado que la conquista interrumpió ese proceso autónomo al incorporar las áreas

recientemente descubiertas a una economía mundo en formación, fuertemente determinada por

su centro ubicado en Europa, no nos detendremos a analizar el caso de estas sociedades

americanas precolombinas.

Corresponde entonces, retomar el caso del mundo antiguo. Al respecto, cabe señalar que

hibridación de cereales y domesticación de animales constituyen los principales elementos

explicativos del origen de la citada transición desde el mundo paleolítico a las sociedades

agrícolas. No está de más insistir en que esa transición marcaría la historia del trabajo durante

milenios.

No obstante, a pesar de su enorme incidencia sobre la transformación de las sociedades

de cazadores recolectores nómadas en pueblos agrícolas sedentarios, tal transición fue

consecuencia, paradójicamente, de un proceso que ocupó varios milenios de experimentación y

adaptación. En efecto, transcurriría un prolongado lapso de tiempo entre el descubrimiento de la

agricultura y su adopción como actividad económica predominante. Pero como venimos

sosteniendo, ese descubrimiento significó un cambio revolucionario en tanto modificó radicalmente

las formas de vida de los grupos humanos.

¿En qué radica el carácter revolucionario de esa lenta transformación? En primer lugar,

como ya adelantamos, las sociedades paleolíticas dependían de la caza, la pesca y la recolección,

actividades básicamente depredadoras. La agricultura, en cambio, significó la emergencia de

sociedades ocupadas en la producción de los bienes que consumían.

Asociado con ello, tuvo lugar el tránsito desde el nomadismo al sedentarismo de las

nacientes sociedades campesinas. Ello se debía a que, mientras la actividad cazadora requería

efectuar continuos desplazamientos, las tareas agrícolas exigían permanencias más prolongadas

en un mismo lugar. Aunque es probable que, en un primer momento tras el descubrimiento de la

agricultura, los grupos humanos desarrollaran un modo de vida que combinaba nomadismo con

sedentarismo estacional, poco a poco el sedentarismo se fue convirtiendo en el patrón de

asentamiento generalizado.

El descubrimiento y adopción de las actividades agropecuarias también generaron cambios

en la organización familiar. La causa de esos cambios era que la agricultura y la ganadería

asignaban a mujeres y niños funciones desconocidas cuando el principal medio de vida era la

caza, ocupación predominantemente masculina pues exigía contar con una mayor fuerza física y

con una más alta resistencia. Incluso es probable que las mujeres fueran las principales

protagonistas de ese proceso de experimentación con cultivos, tarea a la que se dedicaban en los

momentos en que los hombres se encontraban abocados a la consecución de alimentos mediante

la caza.

Surgieron asimismo, actividades asociadas con el trabajo agrícola, como la alfarería y más

adelante la metalurgia. Si bien los grupos neolíticos fabricaban sus propios utensilios, la

sofisticación lograda en las sociedades agrícolas era mucho mayor.

Por último, incluso las creencias religiosas sufrieron el impacto de las nuevas formas de

vida. Dado que el desempeño de la cosecha dependía en gran medida del comportamiento de

fuerzas de la naturaleza que los seres humanos, además de no controlar, ni siquiera

comprendían, estos comenzaron a rendir culto a divinidades asociadas al proceso agrícola. El

surgimiento de divinidades que representaban a la lluvia, la tierra o la fertilidad, debe ser explicado

en este contexto.

Materia: Historia del Trabajo -4-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

La formación de las primeras ciudades estado

Ya señalamos que el surgimiento de las sociedades agrícolas había significado una

profunda transformación respecto a las sociedades de cazadores y recolectores. Sin embargo, la

primitiva economía campesina, altamente igualitaria pues dependía del trabajo de todos los

miembros de un grupo, contenía elementos que, con el transcurso del tiempo, contribuirían a la

propia transformación de esas sociedades igualitarias. Ello guarda relación tanto con las

necesidades como con las potencialidades de la propia economía campesina.

La adopción de tareas agropecuarias también modificó la organización familiar, asignando a mujeres

y niños nuevas tareas. (Imagen extraída de elblogdetucidides.blogspot.com/)

Guarda relación con las necesidades de la economía campesina, en tanto las

consecuencias de las variaciones climáticas (sequías, inundaciones, etc. que requerían

respuestas) principalmente obras de riego o depósitos para el almacenamiento de cosechas, que

redujeran la incertidumbre de las tareas agrícolas. De la mano de ello, con el tiempo se acrecentó

la emergencia de grupos especializados para la realización de tales tareas, tanto en lo relativo a la

ejecución de obras como en lo atinente a la realización de controles contables.

Del mismo modo, la sedentarización de las poblaciones obligó a planificar tareas de

defensa ante la amenaza (que muchas veces se concretaba) de invasiones de otros pueblos. Se

trataba, en muchos casos, de sociedades nómadas o semi-nómadas que todavía habitaban en

regiones cercanas o se habían desplazado desde puntos más alejados. Aunque más atrasadas en

lo atinente a su sistema productivo, era frecuente que los pueblos nómadas fueran más fuertes

militarmente que algunas sociedades sedentarias. Ello tornó necesaria la formación, en el interior

de las sociedades fundadas en la agricultura, de otro grupo de especialistas, en este caso los

soldados ocupados en el arte de la guerra.

En cuanto a las potencialidades de estas sociedades campesinas, en su propia evolución

es posible ubicar las posibilidades de dar respuesta a las citadas necesidades. En efecto, la

satisfacción de éstas, derivadas de las nuevas formas productivas, sólo era posible si la

Materia: Historia del Trabajo -5-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

agricultura arrojaba excedentes que permitieran liberar a algunos grupos de las tareas con la

tierra.

En esa confluencia de necesidades y potencialidades se ubica el surgimiento de divisiones

entre grupos sociales. El incremento de los excedentes agrícolas permitió que un segmento de la

sociedad primitiva fuera exceptuado de la necesidad de trabajar en la producción de alimentos. Es

posible que los primeros sujetos exceptuados de las tareas agrícolas fueran magos y brujos, cuyo

papel era el diálogo con las fuerzas sobrenaturales con el objetivo de proteger a sus comunidades

de los estragos de la naturaleza.

A partir de esa disposición de excedentes, es posible de la figura de esos magos primitivos

surgiera la organización del templo y que, del propio seno de la casta sacerdotal, se fuera

desprendiendo un segmento dando origen a las primeras monarquías. De este modo, fue posible

el nacimiento de las primeras ciudades estado y más adelante de los primeros imperios. Cuando

ello ocurrió, las divisiones sociales implicaron la separación entre aquellos grupos dedicados a

trabajar la tierra y aquellos otros ocupados en la administración, el culto o la guerra. Pero esta

realidad también estaría llamada a transformarse con el tránsito de una economía doméstica

familiar hacia una economía fundada, principalmente, en la utilización de mano de obra esclava.

La economía doméstico familiar y la formación de sociedades

esclavistas. Un proceso de cambios paulatino pero radical en el mundo

antiguo

La economía doméstica familiar

Al margen de los grandes ríos que proporcionaban regadío, se fueron formando las

primeras ciudades estado. Eran los casos de río Nilo en Egipto, el Tigris y el Eufrates en la

Mesopotamia asiática (actual Irak), el Indo y el Ganges en la India. El poder dentro de estas

incipientes formas de organización política se distribuía entre el palacio y el templo.

Luego de una primera etapa de autonomía, la conquista militar permitió que algunas de

estas ciudades estado sometieran a otras, dando origen a reinos más extensos. En un segundo

momento, la guerra de conquista condujo a la formación de imperios, si bien no en todos los casos

se trató de formaciones políticas duraderas, pues conspiraciones y rebeliones obstaculizaban

permanentemente las posibilidades de alcanzar estabilidad.

Tanto la economía de las ciudades estado como la de los imperios, dependía la producción

del mundo rural. En ese mundo rural predominaban, en un primer momento y en algunos casos

durante mucho tiempo, formas de trabajo dependientes de la colaboración familiar de los

campesinos. Se aprecia, de este modo, una significativa línea de continuidad con las primeras

etapas que siguieron al descubrimiento de la agricultura.

Estos campesinos estaban obligados a pagar tributos para el sostenimiento del palacio y

del templo que de este modo se apropiaban de los excedentes de la producción agrícola. A

cambio de ello, palacio y templo garantizaban la defensa ante posibles invasiones de pueblos

vecinos, la organización del culto y del almacenamiento de cosechas y la realización de obras

públicas necesarias para aprovechar mejor los recursos que ofrecía la naturaleza.

Era el origen de la desigualdad social pues mientras algunos grupos sociales trabajaban en

función de garantizar la subsistencia, otros quedaban liberados de la producción primaria. Esa

desigualdad alcanzaría niveles mucho mayores cuando la esclavitud desplaza a las comunidades

familiares como principal forma de organización del trabajo agrícola.

Materia: Historia del Trabajo -6-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

Las sociedades esclavistas

El paso de los siglos fue introduciendo una radical transformación en la organización del

trabajo agrícola. Ello tuvo lugar, paulatinamente, cuando las comunidades familiares fueron

progresivamente sustituidas por el recurso a la esclavitud. Se trataba de una institución

preexistente, pues su origen coincide, prácticamente, con el origen de la guerra a partir de las

posibilidades de capturar prisioneros y, en lugar de matarlos, obligarlos a trabajar para un amo.

Sin embargo, durante siglos el trabajo esclavo había sido marginal en el cultivo de la tierra; se lo

utilizaba, fundamentalmente, para las grandes obras públicas organizadas desde el poder político.

Una vez convertida en la forma predominante de trabajo en el campo, la esclavitud fue uno

de los rasgos característicos más relevantes de la actividad productiva en la Grecia clásica y en el

Imperio Romano. Más allá de significativas continuidades, como la persistencia de un dinámico

mundo urbano sostenido desde la producción de las áreas rurales, ese tránsito permite oponer

dos realidades altamente diferentes. Una de ellas estaba fundada en el trabajo familiar. La otra

dependía de la organización de tareas compulsivas a cargo de esclavos.

Por la riqueza del pensamiento filosófico griego, explica Hopenayn, llama

la atención la escasa reflexión sobre el trabajo (Detalle de estatua de

Platón, en http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm)

La esclavitud marcó, de ese modo, la historia de la última etapa del mundo antiguo. Cabe

tomar como ejemplo el caso del Imperio Romano donde, al igual que en el resto del mundo

antiguo, el sistema productivo estaba basado en las actividades rurales. De los excedentes

Materia: Historia del Trabajo -7-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

generados en el campo dependía una vigorosa vida urbana y una actividad administrativa y militar

que alcanzaron escalas sin precedentes, pues el imperio conquistó y dominó durante siglos

amplísimas regiones hacia Oriente (hasta Persia, la actual República de Irán) y Occidente

(incluyendo la conquista de la península Ibérica, de la actual Francia y de Gran Bretaña). El

sostenimiento de las actividades productivas en el campo, que mantuvieron esa basta empresa

imperial, era tributario del reclutamiento de esclavos. La importancia de los esclavos para la

economía romana se pone de manifiesto en el hecho de que, cada vez que éstos se revelaron,

sacudieron el orden imperial.

Los límites de la economía esclavista

El análisis desarrollado en el apartado anterior nos conduce a preguntarnos acerca de los

límites de una economía basada en la mano de obra esclava. Cabe señalar al respecto, que esa

economía, ubicada en el trasfondo de civilizaciones que, como la griega y la romana, llegaron a

alcanzar momentos plenos de esplendor (que incluso genera sorpresa en la actualidad) en lo

relativo al arte, la filosofía, la organización política democrática (en el caso de la polis griega de

Atenas) o el derecho (en el caso de Roma), era una economía fundada en pilares altamente

vulnerables. En primer lugar, al depender principalmente del esfuerzo humano, la base

tecnológica de esa economía era sumamente pobre. Predominaba el cultivo con azada y se

desconocían aún significativos adelantos técnicos como el molino de viento, invención que data de

principios de la Edad Media.

El segundo problema de esa economía estaba vinculado con lo anterior, en función de la

escasa rentabilidad de una atrasada agricultura que estaba asentada principalmente sobre la

energía humana. En efecto, serias dificultades impedían la reproducción de la mano de obra

esclava sin recurrir de modo permanente a la guerra.

Dos factores se combinaban para llegar a esa problemática situación. En primer lugar, las

miserables condiciones de vida de los esclavos no constituía el mejor escenario para el

crecimiento vegetativo de la población rural. En segundo lugar predominaba la separación de los

sexos. Al respecto, la mayoría de quienes trabajaban en el campo eran hombres. Las esclavas

mujeres, además de ser muchas menos que los hombres, se reservaban para trabajos domésticos

en las ciudades, en donde residían los propietarios rurales.

Como principal consecuencia de esas circunstancias problemáticas, era permanente la

necesidad de recurrir a la guerra en función del reclutamiento de esclavos. Sólo de ese modo era

posible garantizar la reproducción de las condiciones indispensables para el funcionamiento de

una economía rural, de la cual dependía el resto de la actividad humana.

Esa necesitad permanente de recurrir a la guerra constituyó, sin embargo, una fuente de

inestabilidad que también adquirió carácter permanente. Tal inestabilidad alcanzó sus

dimensiones más dramáticas durante los últimos siglos del Imperio Romano. Sin pretender arribar

a explicaciones monocausales, cabe señalar que la crisis, decadencia y posterior destrucción del

Imperio Romano reconoce una significativa dimensión vinculada con los límites de la producción

esclavista, de la cual dependía en gran medida el edificio del imperio al constituir la base de la

economía, tanto en materia abastecimiento de alimentos a la población urbana como en lo relativo

a las posibilidades de acumular riqueza y poder por parte de los grupos dominantes.

Materia: Historia del Trabajo -8-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

La grandeza del Imperio Romano recayó, en gran parte, sobre el trabajo de una

numerosa mano de obra esclava (Extraído de

www.imperioromano.com/blog/news.bbc.co.uk)

Puede apreciarse, como veremos en otros pasajes de la asignatura, que los diferentes

modelos productivos generalmente dan respuesta a problemas que sus modelos precedentes no

lograban resolver, pero suelen dejar cabos sueltos que anticipan posteriores crisis, en muchos

casos terminales. El sistema esclavista fue la base de una sociedad dinámica pues liberó de la

producción primaria a grandes contingentes de personas que pudieron dedicarse a otras

actividades. Aunque el surgimiento de grupos sociales exceptuados de las tareas agrícolas era

anterior al nacimiento de las economías esclavistas, las dimensiones de este logro eran

impensables en una economía fundada en el trabajo de comunidades domésticas familiares. Sin

embargo, el sistema esclavista presentaba debilidades que, tarde o temprano, conducirían a su

propia crisis.

Cabe preguntarse, ahora, cómo era la interacción entre la realidad del trabajo,

precedentemente analizada, con las percepciones predominantes acerca del trabajo en las

sociedades antiguas.

Realidad y concepto del trabajo en las economías domésticas y en los

sistemas esclavistas

Nuestro objetivo en este apartado es considerar las interacciones que se fueron

estableciendo entre las características sociales y materiales del trabajo humano por un lado y, por

el otro, las percepciones predominantes acerca del trabajo en general y del trabajo manual en

particular dentro de las diferentes sociedades del mundo antiguo. Es preciso advertir, sin

Materia: Historia del Trabajo -9-

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

embargo, que la mayor parte de los testimonios disponibles se encuentran en el universo de la

palabra escrita (aunque también han llegado a nosotros documentos escritos que reproducen

tradiciones de transmisión oral). Por lo tanto, tales documentos reflejan, principalmente, la opinión

de las élites de las diferentes sociedades analizadas.

El caso de la comunidad doméstica familiar

En nuestro análisis, fundado en los aportes efectuados por el sociólogo chileno Martín

Hopenhayn, tomaremos como punto de partida la organización del trabajo en aquellas etapas

anteriores a la generalización de la esclavitud como forma dominante en las tareas agrícolas. Se

trataba, como ya analizamos, de economías domésticas basadas en el trabajo colectivo de las

comunidades familiares, incluidos mujeres y niños que tenían a cargo parte de las

responsabilidades productivas.

En la trabajo de Martín Hopenhayn, para los pueblos de

economías basadas en la comunidad doméstica familiar, como

los caldeos, por ejemplo, el valor que adquiere el trabajo es

distinto al de las sociedades esclavistas.

Detalle de bajorrelieve caldeo (http://www.unidad-servicio-

uruguay.org/parte3.htm)

En su análisis sobre caldeos (pueblo de la antigua Mesopotamia asiática) y hebreos

(pueblo del Mediterráneo oriental, en la actual Israel), Martín Hopenhayn ha señalado que esas

Materia: Historia del Trabajo - 10 -

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

características sociales, en lo relativo a la organización del proceso de trabajo, guardan relación

con la generalización de una concepción positiva acerca del trabajo manual. En efecto, si el

trabajo estaba a cargo de todos los miembros de las familias, constituía un factor de cohesión

social y, en consecuencia, de estabilidad en sociedades que valoraban altamente el

mantenimiento de formas de vida tradicionales. Al respecto, sostiene Hopenhayn que:

“La desvalorización del trabajo manual en la Grecia clásica (ver el siguiente apartado) contrasta con su

exaltación en los textos sagrados de pueblos que vivieron en el Medio Oriente y cuya existencia data de antes

de la era cristiana. Una posible explicación es que la división del trabajo que desarrolló la civilización helénica

no tuvo paralelo entre los caldeos o hebreos, cuya existencia se mantuvo ligada a las actividades agrícolas y

cuya modalidad social no trascendió el ámbito del clan familiar o de pequeña comunidad. Esta diferencia

respecto de la sociedad griega contribuyó también a que consideraran el trabajo desde una óptica distinta. La

producción comunitaria constituyó la base para una estructura social y de relaciones humanas menos compleja

que la sociedad de clases propia de la Atenas del siglo V a. C. Es natural que grupos humanos que convivían y

aseguraban su subsistencia en el trabajo agrícola, generaran otro pensamiento político. Y en la medida en que

vivieron y se alimentaron del fruto de su propio trabajo, difícilmente llegaron a despreciar el trabajo manual.”

(Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 41)

La concepción de los antiguos hebreos respecto al trabajo, siempre según Hopenayn,

estaba ligada a sus concepciones religiosas, además de las características

específicas que adquirió en comunidades aldeanas (Imagen: Moisés con ancianos de

Israel, www.dibujosbiblicos.net)

Lejos de cualquier explicación monocausal, el análisis de Hopenhayn añade, en el caso de

los hebreos, la consideración de factores estrictamente religiosos a la hora de explicar la

coexistencia de conceptos positivos o negativos respecto al trabajo. Nos referimos a la concepción

hebrea, luego heredada por la cosmovisión cristiana, sobre el pecado original y el paraíso perdido.

Respecto a esta cuestión, Hopenhayn sostiene que:

Materia: Historia del Trabajo - 11 -

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

“Entre los hebreos, la valoración del trabajo estaba teñida de ambivalencias” (…) “Como los griegos, los

hebreos veían en el trabajo un mal necesario, una actividad sacrificada y fatigosa, pero no por ello desprovista

de sentido ético. El hebreo creía conocer la causa de esta obligación de trabajar, pues sentía como deber de

cada cual expiar el pecado cometido por sus antepasados en el paraíso perdido.” (Hopenhayn, M.: Repensar el

trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, pp. 43-44)

Si el pecado original fue la causa de la pérdida del paraíso y, por consiguiente, de la

obligación de los hombres de “ganar su pan con el sudor de la frente”, no es difícil inferir una

connotación negativa en el trabajo, entendido como un castigo. Sin embargo, se trataba también

del medio por el cual los hombres lograrían la expiación del pecado y de allí se desprende una

dimensión positiva que coexistía con la visión del trabajo como castigo. Al respecto, el autor afirma

que

“es cierto que el trabajo encarnó aquí, como en los griegos, un destino fatal. Pero esta fatalidad se justificó

porque a través de ella se superaba el reino “caído” por causa del pecado original. El trabajo era un

medio para producir pero también para redimir. En tanto castigo, poseía carga negativa, pero como expiación

tuvo sentido positivo…” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 44)

Una concepción ambivalente (que incluía aspectos positivos y negativos) acerca del

trabajo, era introducida en el pensamiento hebreo a partir de la cosmovisión religiosa

predominante y ello complejizaba los efectos del sistema productivo familiar sobre el pensamiento

en torno al trabajo. Entre los pensadores de la Grecia clásica, en cambio, no habría tales

ambivalencias en las opiniones sobre el trabajo, considerado como una actividad propia de los

grupos inferiores.

La reflexión sobre el trabajo en la Grecia clásica. La marca de la esclavitud

En Grecia fue temprana, tal como se aprecia en los poemas homéricos, la emergencia de

un ideal aristocrático que distinguía a los guerreros, depositarios del honor, de quienes trabajaban

la tierra, si bien en la figura de Ulises coexistía el ideal de ese honor guerrero con el de la astucia

de comerciantes y piratas, dos profesiones escasamente diferenciadas entre sí en la Grecia

arcaica.

No obstante este ideal aristocrático y guerrero, prevaleciente en los poemas homéricos,

Hopenhayn hace notar que la Grecia arcaica también fue escenario, de modo más o menos

semejante a lo ocurrido entre hebreos y caldeos, de cierta idealización de la vida campesina. Tal

idealización era manifiesta en los poemas de Hesiodo que exaltaban la cotidianeidad de las tareas

agrícolas. También lo era en los orgiásticos ritos dionisíacos que, al representar y “revivir”

anualmente el ciclo de la cosecha, introducían una divinidad con rasgos diferentes respecto a los

Dioses que habitaban el panteón del Olimpo. Estos últimos habían sido concebidos a imagen y

semejanza de los aristócratas especializados en el arte de la guerra. La exaltación de la vida

campesina era la consecuencia del predominio, en la Grecia arcaica, de una economía campesina

basada en la producción familiar.

Materia: Historia del Trabajo - 12 -

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

Una imagen estilizada del tráfico de esclavos en la Antigüedad (En “Breve historia de

la esclavitud” http://barcossinhonra.files.wordpress.com/2009/01/theslavemarket.jpg)

Pero el desplazamiento, cuando la Grecia clásica dejó atrás a la Grecia arcaica, de la

economía doméstica familiar por un sistema esclavista, fue modificando ese sistema de valores en

torno al trabajo manual. Tal vez llame la atención que un sistema de pensamiento rico en

originalidades (incluido el nacimiento de la especulación filosófica) y complejidad como lo fue el

pensamiento griego, dedicara tan escasa atención al problema del trabajo manual. Hopenhayn

procura explicar esa escasa atención cuando señala que

“En una cultura que asombra por el desarrollo de su reflexión intelectual, como fue la de la Grecia clásica, no

ha de extrañar la pobreza de su reflexión sobre el trabajo. La base material de la polis griega fue el esclavismo,

pilar sobre el cual aseguró su permanencia...” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo

Editorial Norma, p. 29.)

Más aún, aunque muchos de los principales aportes de los pensadores griegos fueron

consecuencia de una preocupación central, mucho mayor que en otras civilizaciones antiguas, por

el hombre y por el mundo, también sorprende que esa preocupación no estuviera vinculada con la

aplicación práctica, ni tampoco con el “dominio del mundo”, como sí lo estaría muchos siglos más

tarde, desde la época del Renacimiento.

La clave explicativa de la situación planteada se encuentra, según Hopenhayn, en la

asimilación, en la cultura de la Grecia clásica, entre el trabajo manual y el mundo de los esclavos.

Desde la perspectiva de este autor

“…la valoración peyorativa que nació del desprecio por los esclavos se extendió a toda la fuerza de trabajo

empleada en tareas manuales: quien brega con la naturaleza para vencer, mediante su trabajo, las resistencias

que un material le impone, y en esa lucha debe renunciar a la pura contemplación, y se extravía en los afanes

de su cuerpo y en los imperativos de su supervivencia, se ve impedido de llevar una vida libre y de poseer un

conocimiento verdadero de la realidad.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial

Norma, p. 32)

Materia: Historia del Trabajo - 13 -

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

Si los esclavos eran considerados objetos, no debe entonces sorprender que los

pensadores griegos, para quienes el ocio era el marco propicio para cualquier aporte creativo,

prestaran tan escasa atención al problema del trabajo. Tampoco sorprende, en ese contexto, que

cuando se ocuparon del problema, predominó entre ellos una visión altamente negativa acerca del

trabajo manual, considerado como una actividad impropia para los hombres libres.

El impacto ideológico del cristianismo primitivo sobre las sociedades

esclavistas

El antecedente romano

La sociedad romana en su etapa imperial fue similar a la de la Grecia clásica en lo relativo

a una división del trabajo que dejaba en manos esclavas las pesadas tareas del mundo rural.

También al igual que en Grecia, en el mundo romano la agricultura era la base de la economía

aunque los grandes propietarios fueran residentes citadinos. Por ello no tiene demasiado objeto

que nos detengamos en el análisis de la reflexión sobre el trabajo en Roma, al menos durante el

período de plenitud del imperio.

En cambio, conviene detenerse un momento en el legado romano en materia jurídica. La

relevancia de esta cuestión radica en que es allí donde se encuentran los primeros precedentes

del concepto moderno de propiedad y de la distinción, también moderna, entre lo público y lo

privado. Con la confluencia entre ese aporte intelectual en el plano del derecho y la persistente

realidad de la esclavitud, se reforzaron las percepciones peyorativas acerca del trabajo manual.

En efecto, quienes debían realizar tareas manuales eran considerados como una parte de las

propiedades de los señores.

Sobre esta sociedad esclavista impactaría el novedoso mensaje universalista del

cristianismo.

El impacto del cristianismo

En el contexto del imperio romano, sociedad esclavista, el impacto del cristianismo amerita

un tratamiento especial. A diferencia de la cosmovisión de los hebreos, quienes se consideraban a

sí mismos como el pueblo elegido, el cristianismo introdujo un pensamiento religioso portador de

un mensaje de salvación universal, extensible a todos los pueblos del mundo. Al respecto

Hopenhayn asevera que:

“el cristianismo primitivo conservó, en lo que respecta a la noción de trabajo, la ambivalencia hebrea y la visión

del trabajo como castigo impuesto al hombre por Dios a causa del pecado original. Pero le asignó un nuevo

valor, aunque siempre en tanto medio para un fin virtuoso: el trabajo, para el cristiano, no sólo se destinaba a la

subsistencia sino sobre todo a producir bienes que pudieran compartirse fraternalmente. Si se utilizan los frutos

del trabajo para la práctica de la caridad, el trabajo mismo se convierte en actividad virtuosa. En el carácter

moral atribuido al trabajo el cristianismo primitivo difiere de la concepción hebrea, pero mantiene el rasgo de

medio para un fin moral.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 52)

A partir de una estricta y explícita diferenciación entre “lo que es del César y lo que es de

Dios”, es decir entre lo terrenal y lo espiritual, los cristianos no cuestionaron el poder temporal del

Imperio Romano. Tampoco objetaron la presencia de considerables asimetrías sociales, la

principal de las cuales era la esclavitud, que cimentaban el edificio político y económico del

imperio.

Materia: Historia del Trabajo - 14 -

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

El cristianismo primitivo, pese a no cuestionar explícitamente las bases de la sociedad

romana, tendrá un impacto transformador en el concepto de esclavitud. (Detalle de imagen

de época, en http://www.cristianismo-primitivo.org/imagenes/Cristianos_Orando.jpg)

Sin embargo, los cristianos eran portadores de un mensaje religioso cuyo destinatario era

la humanidad entera. Ello generaría, de modo inevitable, fuertes sacudones en una sociedad

fundada en una radical distinción de estatus entre las personas, tan radical que incluso

consideraba a algunos individuos como propietarios de pleno derecho del tiempo y la vida de otros

individuos. En ese contexto, el mensaje de los primeros cristianos contenía un ingrediente

altamente subversivo de las jerarquías del imperio y de su modelo productivo. En torno a esta

cuestión, Hopenhayn sostiene que

“…El universalismo del mensaje de Cristo era incompatible con la esclavitud” (…) “La solidaridad genérica y la

igualdad de todos ante Dios exige valorar indistintamente a todos los hombres y a todos los trabajos” (…) “Una

oposición abierta se desató entre los aspectos espirituales de la nueva religión y las cuestiones materiales

que dividían al imperio.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, pp. 51-52)

Todo ello contribuye a explicar tanto las persecuciones sufridas por los primeros cristianos,

como los efectos disruptivos y desestructurantes que, en el largo plazo, ejerció la nueva religión

sobre la sociedad imperial.

Materia: Historia del Trabajo - 15 -

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

El cristianismo primitivo también significó una ruptura respecto a las valoraciones

anteriormente prevalecientes acerca del trabajo. Además de su explícito reconocimiento de una

esencial dignidad humana común a todos, independientemente de cualquier estatuto social o

jurídico, el objetivo último de alcanzar en comunidad la salvación del alma introdujo una

connotación positiva acerca del trabajo en la medida en que contribuyera a la consecución de ese

objetivo, aunque siempre con la salvedad de que se trataba de un medio en función de un fin más

elevado.

Los primeros cristianos fueron, asimismo, tributarios del pensamiento hebreo en su

adopción de una concepción del trabajo como medio de expiación. Sin embargo, añadieron a esa

concepción un carácter comunitario que excedía al de la economía doméstica familiar propia de

los hebreos. La idea de salvación colectiva era fundamento del trabajo comunitario. Muy poco de

esto último quedaría cuando, ya entrada la Edad Media, los valores del cristianismo primitivo

cedieran paso a los valores de la “Iglesia triunfante”.

A modo de cierre

El descubrimiento de la agricultura y su adopción como principal actividad económica de

los grupos humanos significó una ruptura radical para la historia de la humanidad, pues implicó el

tránsito desde sociedades nómadas de cazadores recolectores hacia la formación de sociedades

sedentarias que producían sus propios alimentos. Los primeros excedentes obtenidos en la

producción agrícola permitieron que un segmento de la población fuera exceptuado de las

obligaciones de colaborar en el trabajo productivo. Era el origen de las primeras desigualdades

sociales en lo relativo al sistema productivo. Sobre estas bases y sobre la necesidad de

especialistas en administración, obras públicas, guerra y religión fue posible el surgimiento de las

primeras ciudades estado y, posteriormente, de los primeros imperios.

En ese recorrido, también se fueron transformando las formas en que se organizaba el

trabajo agrícola. En un primer momento la producción agrícola estaba a cargo de unidades

familiares, dentro de las cuales había división de tareas. Estas economías domésticas debían

tributar al estado que de ese modo se apropiaba de un excedente de la producción campesina. En

un segundo momento, se formaron fundos que producían a gran escala mediante el empleo de

mano de obra esclava. Ese paso de la economía doméstica familiar al esclavismo constituye una

de las transiciones más importantes en el mundo antiguo.

La diferencia entre ambos sistemas productivos tuvo su correlato, además, en los sistemas

de pensamiento. Entre caldeos y hebreos, la base familiar de la economía condujo a valorar el

trabajo como fuente de subsistencia y también de estabilidad, aunque en los hebreos esa

percepción se veía complejizada por la creencia en el pecado original que veía en el trabajo un

castigo y un medio de expiación.

Esa visión positiva sobre el trabajo, propia de sociedades basadas en la colaboración

familiar, cedió paso a la visión negativa predominante en las sociedades esclavistas de la Grecia

clásica y de Roma. En estas sociedades, si el trabajo manual estaba a cargo de personas

consideradas inferiores, era obvio que los pensadores, quienes expresaban los valores de los

hombres libres, no tuvieran una percepción del trabajo como una actividad respetable.

Los valores de la sociedad esclavista serían socavados por la irrupción del cristianismo

primitivo. Con esta irrupción y con las dificultades estructurales del esclavismo para reproducirse

como sistema productivo, estaban sentadas las bases para el tránsito desde la antigüedad al

feudalismo. Pero el análisis de esa problemática será objeto de la próxima lectura.

Materia: Historia del Trabajo - 16 -

Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe

También podría gustarte

- De Animales A DiosesDocumento7 páginasDe Animales A DiosesEduardo Guailla0% (1)

- Cien Años de Modernismo - Padre Dominique BourmaudDocumento275 páginasCien Años de Modernismo - Padre Dominique Bourmaudkike_manning100% (4)

- Impacto ambiental y paisaje en Nueva España durante el siglo XVIDe EverandImpacto ambiental y paisaje en Nueva España durante el siglo XVICalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- Ciudades NeolíticasDocumento16 páginasCiudades NeolíticasMARYVONAún no hay calificaciones

- Oraciones en LatínDocumento7 páginasOraciones en LatínFREE SQUAD100% (1)

- Analisi Iglesia San Agustin PDFDocumento21 páginasAnalisi Iglesia San Agustin PDFEduardo Benites0% (1)

- TEMA 23 Neolítico y Sociedades UrbanasDocumento15 páginasTEMA 23 Neolítico y Sociedades UrbanasMarta NavasAún no hay calificaciones

- Tema 23. Del Neolítico A Las Sociedades UrbanasDocumento8 páginasTema 23. Del Neolítico A Las Sociedades UrbanasMiguel DomínguezAún no hay calificaciones

- Revolucion Neolitica SintesisDocumento5 páginasRevolucion Neolitica SintesisKatherin Prieto100% (1)

- Excedente Agrícola y Surgimiento de La CivilizaciónDocumento6 páginasExcedente Agrícola y Surgimiento de La CivilizaciónGerson JossephAún no hay calificaciones

- Las Etapas de La Historia UniversalDocumento10 páginasLas Etapas de La Historia UniversaledwinAún no hay calificaciones

- Linea Del TiempoDocumento7 páginasLinea Del TiempoDoreen G Bencomo SanchezAún no hay calificaciones

- Tema 23. Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Próximo Oriente. Fuentes ArqueológicasDocumento12 páginasTema 23. Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Próximo Oriente. Fuentes ArqueológicasBárbara SerranoAún no hay calificaciones

- Tema 23 ADocumento15 páginasTema 23 AMiguelAún no hay calificaciones

- Tema 23 ADocumento32 páginasTema 23 AMiguelAún no hay calificaciones

- Conferencia La Libertad FinancieraDocumento17 páginasConferencia La Libertad FinancieraJavierMosqueraViverosAún no hay calificaciones

- Historia Mejoramiento 2aDocumento7 páginasHistoria Mejoramiento 2aEduardo Alejandro Delgado LoorAún no hay calificaciones

- Modo de Producción de La Sociedad PrimitivaDocumento8 páginasModo de Producción de La Sociedad PrimitivaMontiel Gutiérrez VictorAún no hay calificaciones

- N° 1 Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Próximo OrienteDocumento8 páginasN° 1 Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Próximo OrienteMailen Roché ZiegemannAún no hay calificaciones

- Historia EconómicaDocumento8 páginasHistoria EconómicaOlga SamameAún no hay calificaciones

- TEMA 03 - La Revolución NeoliticaDocumento42 páginasTEMA 03 - La Revolución NeoliticaFIORELA VASQUEZ ORRILLO0% (1)

- Evolucion de La SociedadDocumento7 páginasEvolucion de La SociedadANGELA SALAZARAún no hay calificaciones

- Gordon ChildeDocumento12 páginasGordon ChildeaquilesteoAún no hay calificaciones

- El Trabajo en La Historia.Documento9 páginasEl Trabajo en La Historia.Karen Lisbeth Carpio CastroAún no hay calificaciones

- Sistemas de ProduccionDocumento13 páginasSistemas de ProduccionLaura Peña beltranAún no hay calificaciones

- Historia Económica y MarxismoDocumento33 páginasHistoria Económica y MarxismoMegaplayer 432Aún no hay calificaciones

- Economia Unidad 1Documento13 páginasEconomia Unidad 1Andreina CedeñoAún no hay calificaciones

- Pensamiento Económico Del Siglo XVIDocumento8 páginasPensamiento Económico Del Siglo XVIRoberto Aburdene AraúzAún no hay calificaciones

- Del Neolitico A Las Sociedades Urbanas Tema24Documento16 páginasDel Neolitico A Las Sociedades Urbanas Tema24Fleaky GonzalezAún no hay calificaciones

- Para PracticarDocumento2 páginasPara PracticarJose Jorge MejiaAún no hay calificaciones

- Economia Tema #1 Incos 2020Documento12 páginasEconomia Tema #1 Incos 2020Juan Jorge FloresAún no hay calificaciones

- La transición a la modernidad se refiere al proceso histórico en el que las sociedades pasan de formas de organización tradicionales a formas de organización más modernas y basadas en la racionalidadDocumento2 páginasLa transición a la modernidad se refiere al proceso histórico en el que las sociedades pasan de formas de organización tradicionales a formas de organización más modernas y basadas en la racionalidadsectonAún no hay calificaciones

- 777 (Autoguardado)Documento104 páginas777 (Autoguardado)JUAN ANTONIO MARTINEZ ESPAÑAAún no hay calificaciones

- Reporte de Lectura de La Revolucion Neolitica de Gordon ChildeDocumento3 páginasReporte de Lectura de La Revolucion Neolitica de Gordon ChildeSebastian Perez VegaAún no hay calificaciones

- Tema 2. Sociedades Cazadoras y ProductorasDocumento4 páginasTema 2. Sociedades Cazadoras y ProductorasCarmenRodriguezAún no hay calificaciones

- 1ro Intensificación 2023Documento4 páginas1ro Intensificación 2023MarianaAún no hay calificaciones

- Como Se Originó La AgriculturaDocumento2 páginasComo Se Originó La AgriculturaJose VacaAún no hay calificaciones

- GRUPO N°3.3 MODOS DE PRODUCCIÓN PRECAPITALISTAS - Pptxs.pptxs - PPTXCDocumento14 páginasGRUPO N°3.3 MODOS DE PRODUCCIÓN PRECAPITALISTAS - Pptxs.pptxs - PPTXCDeyvit Ramirez AguilarAún no hay calificaciones

- Las Edades de La Histori1Documento9 páginasLas Edades de La Histori1Luz Maria Batista MendozaAún no hay calificaciones

- La Fragilidad Ambiental de La CulturaDocumento14 páginasLa Fragilidad Ambiental de La CulturaMilena PulidoAún no hay calificaciones

- La Primera Revolucion EconomicaDocumento10 páginasLa Primera Revolucion EconomicaNathalyGamezHualcasAún no hay calificaciones

- Resumen de EconomiaDocumento5 páginasResumen de EconomiaHEYMY SURAMA VASQUEZ CRUZAún no hay calificaciones

- 10 07 2020 - 33 Sociedad Humana HistoriaDocumento8 páginas10 07 2020 - 33 Sociedad Humana HistoriaJhonny ChaconAún no hay calificaciones

- Apuntes de PrehistoriaDocumento16 páginasApuntes de PrehistoriaMarkoAún no hay calificaciones

- Sociedades Humanas: Sociedad Humana: Historia, Evolución y TiposDocumento7 páginasSociedades Humanas: Sociedad Humana: Historia, Evolución y TiposFernando Velasquez MorenteAún no hay calificaciones

- Presentación PendienteDocumento15 páginasPresentación PendienteYessenia cifuentesAún no hay calificaciones

- La Historia de La Sociedad Comienza Con El Surgimiento Del HombreDocumento23 páginasLa Historia de La Sociedad Comienza Con El Surgimiento Del HombreAlejandra MilagrosAún no hay calificaciones

- Tipos de Sociedades TemaDocumento42 páginasTipos de Sociedades TemaJulermys castillo garcia0% (1)

- TP 2 Ciencias SocialesDocumento3 páginasTP 2 Ciencias SocialesmauroespecheAún no hay calificaciones

- Resumen Articulo, Puntos ImportantesDocumento6 páginasResumen Articulo, Puntos ImportantesCrismerly ValdezAún no hay calificaciones

- Principios de Economía Política Caps 1 y 2Documento32 páginasPrincipios de Economía Política Caps 1 y 2natallica07Aún no hay calificaciones

- Clase 1Documento12 páginasClase 1Felipe Jimenez RoaAún no hay calificaciones

- Aspectos Históricos de La HumanidadDocumento6 páginasAspectos Históricos de La HumanidadmariflorvizcainoAún no hay calificaciones

- Historia UniversalDocumento24 páginasHistoria UniversalLAURA CAMILA PEDRAZA MURCIAAún no hay calificaciones

- TEMA23Documento14 páginasTEMA23Alberto Iván Galán GibelloAún no hay calificaciones

- Guia de Estudios La PrehistoriaDocumento7 páginasGuia de Estudios La PrehistoriaFelipe Valenzuela Oyarzun100% (1)

- Revolucion Del ConocimientoDocumento7 páginasRevolucion Del ConocimientoDaniel AgudeloAún no hay calificaciones

- Edades de La HistoriaDocumento11 páginasEdades de La HistoriaAdriana FilomenoAún no hay calificaciones

- Ensayo de Edad de La HistoriaDocumento9 páginasEnsayo de Edad de La HistoriaLa Beba Gómez0% (1)

- Genesis y Evolucion de La Sociedad HumanaDocumento4 páginasGenesis y Evolucion de La Sociedad HumanaDomingoj. SeguraAún no hay calificaciones

- Actividad Historia de España. Revolución Neolítica.Documento1 páginaActividad Historia de España. Revolución Neolítica.Samuel OutedaAún no hay calificaciones

- Historia Económica Mundial. Desde la Prehistoria Hasta la ActualidadDe EverandHistoria Económica Mundial. Desde la Prehistoria Hasta la ActualidadAún no hay calificaciones

- Introduccion Al NeuromanagementDocumento13 páginasIntroduccion Al NeuromanagementKarlita GaspitoAún no hay calificaciones

- Herramientas Del Neuromanagement PDFDocumento14 páginasHerramientas Del Neuromanagement PDFGonzalo JustinianoAún no hay calificaciones

- Etica Deontologia Resumen 1-2Documento170 páginasEtica Deontologia Resumen 1-2Gonzalo JustinianoAún no hay calificaciones

- Actualización de La Enfermedad de BehçetDocumento8 páginasActualización de La Enfermedad de BehçetGonzalo JustinianoAún no hay calificaciones

- Entrevista Por CompetenciasDocumento4 páginasEntrevista Por CompetenciasLaura Vanessa CastroAún no hay calificaciones

- Programa Asistencia Integral - Resumen 1-2Documento88 páginasPrograma Asistencia Integral - Resumen 1-2Gonzalo Justiniano0% (1)

- AyunoDocumento22 páginasAyunorufo jaimesAún no hay calificaciones

- Trabajo de Investigacion EGIPTODocumento6 páginasTrabajo de Investigacion EGIPTOQuezada AnthonyAún no hay calificaciones

- 1er Exam Huma 1010 NUEVODocumento2 páginas1er Exam Huma 1010 NUEVOMariieh RodriguezAún no hay calificaciones

- Amor RuibalDocumento428 páginasAmor Ruibaljulianferreira50% (2)

- Ordenacion SacerdotalDocumento5 páginasOrdenacion SacerdotalPablito PinedoAún no hay calificaciones

- Doctrinas y Disciplinas Apostà Licas IIIDocumento42 páginasDoctrinas y Disciplinas Apostà Licas IIIgamaliel_goldsteinAún no hay calificaciones

- Historia Ipna 2019Documento24 páginasHistoria Ipna 2019Carlos MenaAún no hay calificaciones

- Beneficios de La HonraDocumento2 páginasBeneficios de La HonraPEDRO C. GUEVARA SALAZAR100% (1)

- La Simiente de La Serpiente PDFDocumento12 páginasLa Simiente de La Serpiente PDFHendrix Morrison Arias Rocha100% (1)

- Carácter y Paternidad de DiosDocumento17 páginasCarácter y Paternidad de DiosMafer Ochoa BravoAún no hay calificaciones

- Un Profeta A MediasDocumento7 páginasUn Profeta A Mediaskleber carrascoAún no hay calificaciones

- Libro de AlexandreDocumento12 páginasLibro de AlexandreJesús María Corcoran0% (1)

- Ifa ExplicacionesDocumento6 páginasIfa ExplicacionesAle De La Pera100% (1)

- CAPÍTULO 2 CATEQUÉTICA (Edwar)Documento17 páginasCAPÍTULO 2 CATEQUÉTICA (Edwar)jocely1033Aún no hay calificaciones

- Libreto Frozen GleelandDocumento22 páginasLibreto Frozen GleelandErick Farfan100% (3)

- Corpus Hermeticum Pequeña ApocalipsisDocumento4 páginasCorpus Hermeticum Pequeña ApocalipsisAuringal De MirasalaAún no hay calificaciones

- El Verdadero Significado de La NavidadDocumento2 páginasEl Verdadero Significado de La NavidadJuan Emanuel FriasAún no hay calificaciones

- Tres Fases Del Carácter MinisterialDocumento4 páginasTres Fases Del Carácter MinisterialJose Pedro RequelAún no hay calificaciones

- Novena 9D Copia - 231224 - 085947Documento3 páginasNovena 9D Copia - 231224 - 085947Santy VillarrealAún no hay calificaciones

- Abif 47Documento31 páginasAbif 47api-27080828100% (1)

- Montevideo en CarnavalDocumento21 páginasMontevideo en CarnavalBrian JaffeAún no hay calificaciones

- Una Notable Monografía Sobre Fray Alberto de La Madre de Dios 1575 1635Documento11 páginasUna Notable Monografía Sobre Fray Alberto de La Madre de Dios 1575 1635JOSE MIGUEL MUOZ JIMENEZAún no hay calificaciones

- La Otra Historia de Caperucita RojaDocumento17 páginasLa Otra Historia de Caperucita RojaBriela Ela ElaAún no hay calificaciones

- Ebook-Carta A DionetoDocumento10 páginasEbook-Carta A DionetoErlaine Zapata DuqueAún no hay calificaciones

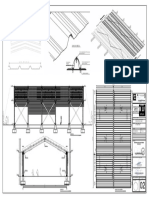

- Cubierta Multicancha La Vega - Arquitectura 02Documento1 páginaCubierta Multicancha La Vega - Arquitectura 02Aarón Benjazmin Oliva CuevasAún no hay calificaciones

- Acto 17 de AgostoDocumento4 páginasActo 17 de AgostoMarcelaAún no hay calificaciones

- 7 Elementos Biblicos de Las Misiones-13-11-2022Documento5 páginas7 Elementos Biblicos de Las Misiones-13-11-2022Sarai LanzaAún no hay calificaciones