Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

17 Ts24hrs-17web PDF

17 Ts24hrs-17web PDF

Cargado por

amanec_07820Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

17 Ts24hrs-17web PDF

17 Ts24hrs-17web PDF

Cargado por

amanec_07820Copyright:

Formatos disponibles

Diseo: una postura simplemente compleja.

Narrativas de la complejidad y

visualizacin de informacin

Complejidad, transdisciplinariedad y proyecto:

reflexiones sobre los alcances del diseo

en el siglo XXI

Improvisacin, indeterminacin y aleatoriedad

en el diseo

Del diseo sustentable a los sustentos del diseo

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN en trmite

RE VI STA E L E CTRNI CA DE I NVE STI GACI N E N DI SE O

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

Dr. Jos Silvestre Revueltas Valle

Dr. Jos Ignacio Aceves Jimnez

Dra. Blanca Estela Lpez Prez

Arq. Victor Brcenas Snchez

Dra. Olivia Fragoso Susunaga

Mtra. Susana Hazel Badillo Snchez

Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo

D.C.G. Martha E. Alvarado Dufour

Mtra. Carolina Robles Salvador

Mtra. Alinne Snchez Paredes Torres

D.I. Eduardo Ramos Watanave

D.C.G. Laura Serratos Zavala

Mtro. Jos Ren Maldonado Yez

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO

Taller Servicio 24 Horas

REVISTA SEMESTRAL DE INVESTIGACIN EN DISEO

Anlisis y Prospectiva del Diseo

CONTENIDO TEMTICO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

EDITOR TCNICO RESPONSABLE

Dr. Emilio Martnez de Velasco y Arellano

COORDINADOR DEL CONSEJO EDITORIAL

Mtra. Milagros Fuentes Villasante

COORDINADORA DIVISIONAL EDITORIAL

Mtro. Manuel Snchez de Carmona Lerdo

DEPARTAMENTO DE EVALUACIN DEL DISEO

Mtra. Julia Vargas Rubio

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

Mtro. Dominique Vanden Broeck Gueritot

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

D.C.G. Laura Elisa Len Valle

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TCNICAS DE REALIZACIN

Dra. Guadalupe Ros de la Torre (UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA AZCAPOT-

ZALCO, DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES, REA DE HISTORIA Y CULTURA) MXICO

Mtra. Ana Clara Fabarn (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTN) BUENOS AIRES,

ARGENTINA

M. en C. Mario B. Ramos (INDUSTRIA PRIVADA) CANAD

Dra. Vernica Paiva (FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEO Y URBANISMO) BUENOS AIRES

ARGENTINA

Mtro. Toms Bernal Alans (UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO,

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES, REA DE LITERATURA) MXICO

Dr. Felipe Csar Londoo L. (UNIVERSIDAD DE CALDAS) COLOMBIA

Dr. Eduardo Huerta Vsquez (ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY, CENTRO ADSCRITO A LA

UNIVERSITAT RAMON LLULL) BARCELONA, ESPAA

Dr. Rafael Lpez Rangel (UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO) MXICO

Dra. Vernica Devalle (FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES) ARGENTINA

Mtra. Laura Arzave Mrquez (UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO,

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO) MEXICO

D.G. Mara Laura Garrido (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES) ARGENTINA

COMIT EDITORIAL

Mtra. Ivonne Murillo Islas / Mtro. Jos Ren Maldonado Yez

DISEO EDITORIAL, DISEO DE PORTADA / FORMACIN

D.I. Eduardo Ramos Watanave / Mtro. Jos Ren Maldonado Yez

CUIDADO DE LA EDICIN

Lic. Silvia Lona Perales

CORRECCIN DE ESTILO

Lic. Silvia Lona Perales / Dra. Olivia Fragoso Susunaga /

Mtra. Alinne Snchez Paredes Torres

LECTORES EDITORIALES

Una tipologa para la esttica de los diseos

Diseo grfico y medio ambiente,

un acercamiento a su estado actual

Contexto volcnico y el complejo

Cacaxtla-Xochitcatl

Metodologa para el establecimiento de criterios

de evaluacin cualitativa sobre el empleo de materiales

didcticos sometidos a esfuerzos de tensincompresin

AO 7/ NM. 13/MARZO/2011

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

D.C.G. Vernica Arroyo Pedroza

SECRETARIA ACADMICA

Mtro. Alejandro Ramrez Lozano

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

Espacio en la narracin:

imagen, descripcin e inmersin

La contraetiqueta de vino:

un gnero con futuro

Diseo, inclusin y polticas de proteccin

social en Argentina postcrisis

La imagen

Fantasa y comunicacin

AO 6/ NM. 12BIS/SEPT/2010

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

D.C.G. Vernica Arroyo Pedroza

SECRETARIA ACADMICA

Mtro. Alejandro Ramrez Lozano

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

Qu es el diseo? Trece principios bsicos

Del objeto al contexto.

La transversalidad del diseo en los

itinerarios culturales de la informacin

Pachucos y cholos: dos subculturas oprimidas

Diseo grfico y extensionismo

AO 6/ NM. 12/SEPT/2010

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

D.C.G. Vernica Arroyo Pedroza

SECRETARIA ACADMICA

Mtro. Alejandro Ramrez Lozano

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

El tiempo en el diseo:

La narrativa en producciones audiovisuales

Los objetivos creativos de la innovacin

Reflexiones sobre el concepto de diseo

El lenguaje grfico del cmic o historieta

AO 6/ NM. 11/marzo/2010

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

D.C.G. Vernica Arroyo Pedroza

SECRETARIA ACADMICA

Mtro. Alejandro Ramrez Lozano

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

Arte pictrico para personas

con discapacidad visual?

Diseo y literatura electrnica:

narrativa visual para medios digitales

Educacin para el diseo: el diseo como

factor de competitividad e innovacin

Seal de diseo. Memoria de la prctica

Ronald Shakespear

AO 7/ NM. 14/SEPT/2011

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Mtro. Alejandro Ramrez Lozano

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

Principios generales del diseo

arquitectnico en la restauracin

Arquitectura multicultural de

Richard England en la isla de Malta

Hacia una arquitectura sostenible.

Retrospectiva del Valle de Mxico, prospectiva

de la arquitectura y el medio ambiente

Arquitectura escenogrfica

Las Vegas, Nevada

AO 7/ NM. 14 BIS/SEPT/2011

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Mtro. Alejandro Ramrez Lozano

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

El anlisis del objeto de uso cotidiano

en el entorno ecolgico

Signo, lenguaje, comunicacin y diseo

La complejidad y el sentido en el diseo

El diseo y los problemas de la cultura

Aproximaciones tericas al anlisis

del diseo y sus procesos

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

AO 5/ NM. 9/MARZO/2009

TALLER SERVICIO

REVISTA SEMESTRAL DE INVESTIGACIN EN DISEO

HORAS

Ciencias y Artes para el Diseo

Hacia un cambio en la composicin del diseo

Pensamiento sobre el diseo y la sustentabilidad

El juego: vas mltiples para

la comprensin del diseo desde la complejidad

Hegel para diseadores.

Una introduccin a la utopa de la realizacin

Prcticas semitico-discursivas y la imagen: transdisciplina

y complejidad en la fotografa periodstica de la ciudad

AO 5/ NM. 10/SEPT./2009

TALLER SERVICIO

REVISTA SEMESTRAL DE INVESTIGACIN EN DISEO

HORAS

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

ISSN 1665-0670

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Jos Lema Labadie

RECTOR GENERAL

Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velazco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

D.C.G. Vernica Arroyo Pedroza

SECRETARIA ACADMICA

Mtro. Alejandro Ramrez Lozano

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

La idea de anticipacin en el diseo

La ciencia ficcin: ejercicios narrativos

de prospectiva y estudios sobre el tiempo

El diseo a futuro: los rostros de Jano

Flix Beltrn: una sola vida,

muchos diseos

AO 8/ NM. 15/MAR/2012

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIO GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIA DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

La investigacin y el futuro del diseo social

Elementos para una teora en devenir

Los futuros posibles del diseo

Nichos de mercado para el diseo en Mxico,

con base en datos demogrficos

Investigacin + Diseo = Arquitectura

Ensayo sobre la investigacin y el diseo

centrado en el usuario aplicado a la arquitectura

La arquitectura como soporte del consumo

C-42 showroom de la Citren

AO 8/ NM. 15 BIS/MAR/2012

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo A. Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

El Gran Teatro Nacional de Beijing

Obra del arquitecto Paul Andreu

Diseo participativo: innovacin con futuro?

El diseo y la economa en nuestro entorno cultural

Diseo como forma de pensamiento:

narrativa y movimiento

Evolucin de los mtodos en el Diseo Industrial

Revisitando los sesenta

Nuevo libro de Ronald Shakespear

AO 8/ NM. 16/SEPT/2012

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

Las prcticas del Diseo como ciencia

Retrica de la vida cotidiana: un acercamiento

al anlisis de imgenes como propuesta metodolgica

Divulgacin cientfica en Internet

Hacia una fundamentacin epistemolgica del Diseo

El pensamiento mtico en los discursos del Diseo

AO 9/ NM. 17 BIS/MAR/2013

Ciencias y Artes para el Diseo

ANLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEO, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO, CYAD UAMAZC

UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Pablo Fernndez Fassnacht

RECTOR GENERAL

Mtra. Iris Edith Santacruz Fabila

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Paloma Ibez Villalobos

RECTORA DE LA UNIDAD

Ing. Daro Guaycochea Guglielmi

SECRETARIO DE LA UNIDAD

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutirrez de Velasco

DIRECTOR DE LA DIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEO

Mtra. Ma. de los ngeles Hernndez Prado

SECRETARIA ACADMICA

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y CONOCIMIENTO

D.I. Eduardo Ramos Watanave

JEFE DE REA

ISSN 1665-0670

TALLER SERVICIO HORAS

Taller Servicio 24 Horas, Ao 9, Nm 17, marzo del 2013, es una publicacin semestral editada por la Universidad Autnoma Metropolitana, a travs de la Unidad

Azcapotzalco, Divisin de Ciencias y Artes para el Diseo, Departamento de Investigacin y Conocimiento, rea de Anlisis y Prospectiva del Diseo. Prolongacin

Canal de Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegacin Tlalpan, C.P. 14387, Mxico, D.F. y Av. San Pablo N

o

180, Edicio H, planta baja, Col.

Reynosa Tamaulipas, Delegacin Azcapotzalco, C.P. 02200, Mxico, D.F.; Telfono 5318 9174 y fax 5394 8407. Pgina electrnica de la revista: http://www.azc.uam.

mx/cyad/investigacion/prospectiva/prosp_frame.htm. Editor responsable: Eduardo Ramos Watanave. Certicado de reserva de derechos al uso exclusivo de ttulo

N

o

04-2010-060810450500-203, ISSN en trmite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la ltima actualizacin de este

nmero: Eduardo Ramos Watanave, rea de Anlisis y Prospectiva del Diseo, Departamento de Investigacin y Conocimiento, Divisin de Ciencias y Artes para el

Diseo, Universidad Autnoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo N

o

180, Edicio H, planta baja, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegacin Azcapotzal-

co, C.P. 02200, Mxico, D.F.; Telfono 5318 9174 y fax 5394 8407; Fecha de la ltima modicacin: 29 de Marzo de 2013, Tamao del archivo 4.5 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reejan la postura del editor de la publicacin.

El contenido de la revista se puede emplear, siempre y cuando se otorgue el crdito respectivo al autor y a la Universidad Autnoma Metropolitana.

c o n t e n i d o

c o n t e n i d o

c o n t e n i d o

c o n t e n i d o

lo general

La complejidad en los discursos del Diseo . . . . . . . . 3

D.I. Eduardo Ramos Watanave

la investigacin

Diseo: una postura simplemente compleja.

Narrativas de la complejidad y visualizacin

de informacin . . . . . . . . . . . . . . 5

Dra. Blanca Estela Lpez Prez / Mtro. Roberto Adrin Garca Madrid

Complejidad, transdisciplinariedad y proyecto:

reexiones sobre los alcances del diseo en el siglo XXI . . . . . 17

Mtro. Leonardo Andrs Moreno Toledano

Improvisacin, indeterminacin y aleatoriedad

en el diseo . . . . . . . . . . . . . . . 27

Dra. Tania Costa / Dra. Ana Pujadas

tu espacio

Del diseo sustentable a los sustentos del diseo. . . . . . . 39

D.I. Rubn Sahagn Angulo

la resea

Seminario de investigacin La revolucin silenciosa:

Proyecciones: Fenmeno de mundializacin

(2000-2010) y futuro . . . . . . . . . . . . . 55

Dra. Blanca Estela Lpez Prez

las publicaciones

Taller Servicio 24 Horas, ao 8, nmero 16

septiembre de 2012 . . . . . . . . . . . . . 57

Dr. Jos S. Revueltas Valle

CONVOCATORIA

Taller Servicio 24 Horas

Ao 9, #18, septiembre 2013

23 de abril del 2013

Concepto

La revista de investigacin publicar en esta

ocasin artculos originales, individuales o

colectivos, que sean resultado parcial o final de

las investigaciones relacionadas con la

prospectiva del diseo y sus fundamentos

tericos bajo los siguentes temas:

Pronsticos para el diseo

Observacin de la naturaleza para la

exploracin del futuro del diseo

Proyecciones de futuro para el diseo

La ciencia ficcin y el diseo

La publicacin tiene como objetivo la reflexin

acerca del campo del diseo, sus anlisis y su

prospectiva, por lo que se invita a colaborar a

diseadores, artistas, historiadores, especialistas

en comunicacin, esttica, crticos y humanistas,

y a todos aquellos que tengan alguna relacin

con el diseo (nacionales o extranjeros).

Requisitos

1. Se sometern a arbitraje artculos originales e

inditos.

2. La extensin de los textos deber ser de 15 a

20 cuartillas a doble espacio (30 lneas por

pgina y 60 golpes por lnea).

3. El artculo se deber enviar por correo

electrnico en formato Word 2003, en dos

versiones: una que incluya los grficos o

ilustraciones y otra que incluya slo el texto y

los grficos por separado, el escrito debe estar

a rengln seguido sin ningn formato, con

ubicacin de los grficos.

4. Se incluir un abstract en espaol y en ingls

con una extensin mxima de 100 palabras al

principio del artculo, en donde se resalten con

negrillas trminos clave para su comprensin.

5. Las notas y referencias bibliogrficas debern

numerarse progresivamente, presentarse al

pie de pgina correspondiente y estar

redactadas conforme a los siguientes

ejemplos:

En el caso de la referencia a un libro:

Galeano, Eduardo, Memoria del fuego,

Mxico, Siglo XXI, 1984, vol. 2, pp. 57-75.

En el caso de un artculo de revista:

Karen L. Remmer, The political impact of

economic crisis in Latin Amrica in the

1980s, American Political Science Review,

vol. 85, nm. 3, septiembre de 1991, pp. 777-

800.

Para el caso de una referencia a un sitio de

Internet:

Michael Ratner, Moving toward a police state

(or have we arrived?). Secret military

tribunals, mass arrests and

disappearances,wiretapping and torture,

<http://www.globalresearch.ca/articles/

RAT111A.html>, 30 de noviembre de 2001.

(Se deber incluir la fecha de consulta)

6. Las imgenes que ilustren el texto debern ser

de buena calidad, resolucin mnima de 300

dpi y en formato TIF o EPS y ser enviadas en

un archivo por separado.

7. Las imgenes no deben exceder el 50% de la

extensin del texto y deben estar numeradas

progresivamente, con los pies de cada figura

ubicados en el sitio correspondiente dentro del

cuerpo del texto para que sirvan como

referencia para su insercin.

8. Para conservar el anonimato al someter los

artculos a arbitraje, el autor o autores

debern identificarse con un pseudnimo, y

anexar en una pgina aparte un resumen de

currculum vitae, el o los nombres, su

institucin de adscripcin, domicilio, telfono,

fax y correo electrnico.

Arbitraje

Los artculos enviados sern evaluados por

especialistas cuyo dictamen ser solicitado por el

Comit Editorial de la Revista para decidir sobre

su publicacin sin modificaciones, si requiere

algn tipo de ajuste, o si no es apto para su

publicacin. La resolucin se remitir por escrito

a los autores, pero los materiales originales no

sern devueltos.

Fecha lmite de recepcin de los

artculos: 28 de junio del 2013

Envos a los e-mail: eduardo_64@live.com.mx

o al erw@correo.azc.uam.mx:

Departamento de Investigacin y Conocimiento

Edificio H, Planta Baja

Universidad Autnoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Azcapotzalco, 02200 Mxico D.F.

Responsable: Eduardo Ramos Watanave

Tel. 53-18-91-74. Fax 53-94-84-07

e-mail: erw@correo.azc.uam.mx

e-mail: eduardo_64@live.com.mx

3

lo general

l g n r l

o e e a

lo general

D.I. Eduardo Ramos Watanave

La complejidad en los discursos del Diseo

M

uy apreciables lectores de la revista de investigacin en diseo Taller Servicio

24 Horas, como cada seis meses nos ponemos a sus rdenes para presentarles

informacin relevante sobre el campo del diseo, anlisis de nuestros escri-

tores respecto a esta actividad fundamental para la vida cotidiana, y algunas

reexiones a modo de avances de las investigaciones que abonan poco a poco

al proceso de reconocimiento y consolidacin de las disciplinas productoras de los signos

que propician la comunicacin y la cultura material de los individuos y los grupos sociales.

Antes de adentrarnos en el contenido de este nmero de la revista, conviene mencionar

algunas de las actividades ms relevantes que en el transcurso de este periodo hemos tenido

los integrantes del rea de Investigacin, Anlisis y Prospectiva del Diseo. Para iniciar pode-

mos resaltar el seminario semestral, de invetigacin La revolucin silenciosa, el diseo en la

vida cotidiana de la Ciudad de Mxico, durante la segunda mitad del siglo XX. Anlisis y pros-

pectiva; durante estos seis meses se trabajaron los temas referentes al anlisis de lo acon-

tecido en el perodo 1980 -1999, en la Ciudad de Mxico, bajo el tema general "La apertura

comercial y la globalizacin. Un perido de vital importancia, no slo desde la perspectiva

de los mercados, las mercancas y en consecuencia la economa, sino tambin desde el punto

de vista poltico, social, cultural, para el desarrollo tecnolgico y cientco del pas. Se abor-

daron temas interesantes, como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Nor-

teamrica, Canad y Mxico, la consolidacin del uso de las tecnologas de la informacin y

la comunicacin en el mundo y la dependencia de ellas en todos los rubros en las distintas

regiones del globo, entre otros analizados por los ponentes en distintas lneas de discusin

y reexin, entre las cuales destacan: el diseo como mediador en las comunicaciones; el

diseo emocional y simblico de los objetos, los espacios y los mensajes; lo espiritual, lo tico

y lo humano en el proceso conceptualizador del diseador; la idea de que la tecnologa debe

mejorar las condiciones de vida de la sociedad, y muchos otros aspectos del discurso terico.

Todo nos permiti avanzar hacia la generacin de propuestas paradigmticas para el futuro

de las disciplinas del diseo.

Otra actividad importante durante el semestre fue el seminario de metodologa La cien-

cia ccin como mtodo prospectivo para el diseo, que en esta ocasin centr sus es-

fuerzos en el anlisis literario de personalidades como: H.G. Wells, La mquina del tiempo;

Ray Bradbury, Crnicas marcianas; Julio Verne 20,000 Leguas de viaje submarino, El viaje a

la luna; George R. Stewart La tierra permanece, entre otras que van abonando sin duda al

ejercicio prospectivo de las disciplinas del diseo.

4

En este mismo tenor se encuentran los temas de nuestros articulistas colaboradores, para dar contenido a

este nmero 17 y 17 Bis de la revista de investigacin en diseo Taller Servicio 24 Horas. Aqu encontraremos

reexiones sobre los alcances del diseo en el siglo XXI, desde la complejidad, la transdisciplinariedad y el

proyecto mismo, con la pretensin de explorar los alcances del diseo en la resolucin de problemas comple-

jos presentes en las sociedades actuales. Tambin localizaremos un anlisis del diseo visto a partir de una

postura simplemente compleja, mediante las narrativas de la complejidad y la visualizacin de informacin,

es decir, grandes cantidades de datos que demandan un orden para tener sentido y alcanzar sus nalidades

comunicativas entre los miles de usuarios espectadores a quienes van dirigidos. Asmismo el lector encontrar

una propuesta terica acerca de las prcticas del diseo entendidas como ciencia, cuyo objetivo es defen-

der el carcter epistemolgico de las ciencias del diseo, desde las perspectivas tericas de Herbert Simon y

Wenceslao Gonzlez. Luego tenemos los textos El pensamiento mtico en los discursos del diseo, en el que

se plantea una revisin histrico-cultural del mito desde diversas disciplinas, para mostrar la existencia de

una na delimitacin que las unica, misma que transita desde la abstraccin de la realidad a travs de los

discursos del diseo, hasta sus concreciones morfolgicas, o, Hacia una fundamentacin epistemolgica del

diseo que logra una propuesta de teora del conocimiento fundada en la premisa de que objetivar lo que

pensamos es o debe ser el n del diseo, para mejorar la estancia del ser humano en este mundo construido.

Otros temas, por dems interesantes, se abordan en este nmero de la revista para el desarrollo del conoci-

miento en las disciplinas del diseo, como es la situacin cada vez ms repetida y cotidiana de la divulgacin

cientca en Internet, con el n de distinguir si debe considerarse slo como una simple comunicacin del

conocimiento, o desde una perspectiva educativa, para los grupos sociales conectados en las redes del cibe-

respacio. No menos trascendente es con el tema del diseo sustentable, se expone el proceso por el cual la

disciplina fue acercando sus principios tericos, metodolgicos, tcnicos y procedimentales, a los del cuidado

del ambiente y, posteriormente, al del discurso de la sustentabilidad. Retrica de la vida cotidiana: un acer-

camiento al anlisis de imgenes como propuesta metodolgica, es uno ms de los ttulos que dan cuerpo

a este muy enriquecido e interesante nmero de la revista, en el que el autor se propone abrir a la discusin

la viabilidad de estudiar a la vida cotidiana a travs de la retrica de la imagen, apoyndose en referencias

tericas de Roland Barthes y Umberto Eco, pero a partir de la denicin de vida cotidiana de Pilar Gonzalbo

Aizpuru. Finalmente, un breve pero agudo anlisis y las reexiones puntuales sobre los temas improvisacin,

indeterminacin y aleatoriedad en el diseo, son presentados magistralmente por dos autoras del Viejo Conti-

nente quienes emplean los procesos de intervencin del azar y la aleatoriedad en el diseo para explicar cmo

estos factores, siempre presentes en las disciplinas creativas, conducen al desplazamiento del rol del usuario,

desde la idea inicial de slo receptor, hasta el actual modelo de entenderlo como interactor.

Pues bien, estimado lector solo me queda ms que invitarlo a adentrarse en este terreno signicativamente

interesante de la reexin en torno a los discursos de nuestras disciplinas, de sus teoras que, desde diversos

ngulos y desde el enfoque de distintos, instrumentos explican o intentan explicar la realidad fenomenolgica

del pensar y del hacer del diseo.

la investigacin

l nv st g c n

a i e i a i

la investigacin

5

Resumen

Los medios de comunicacin contemporneos ofrecen a

miles de usuarios-espectadores, grandes cantidades de

datos que demandan ser ordenados para tener sentido y

alcanzar sus nalidades comunicativas. Pero difcilmente

se puede considerar una sola posibilidad de ordenamiento

y ms todava, que de darse una forma de orden particular,

sta sea preservada. En consecuencia, el diseo habr de

constituirse en dos sentidos: primero, como un proceso de

ordenamiento momentneo que hace de la informacin

una narracin compleja, posible de ser visualizada como

expresin de datos; segundo, como un mecanismo que

desordena y reordena la informacin, de tal suerte que los

medios de comunicacin puedan ofrecer algo nuevo y es-

timulante al pensamiento.

Palabras clave: Complejidad, diseo, visualizacin,

narrativa

Abstract

Contemporary media offer to thousands of spectators, a

great deal of data that needs to be organized in order to

make sense and to convey its communicational intend.

However, it can hardly be said that theres just one pos-

sibility to create order, and more the less, to preserve a

given presented order. Consequently, design must be con-

ceived in two ways: as a momentary ordering process that

turns information into a complex narration, by visualiz-

ing data as expression; and as an ordering yet disrupting

mechanism that allows media to offer something new

and stimulating for the human thought.

Key words: Complexity, Design, Visualization, Narrative

Diseo: una postura simplemente compleja.

Narrativas de la complejidad y visualizacin

de informacin

Dra. Blanca Estela Lpez Prez

Mtro. Roberto Adrin Garca Madrid

Licenciado en Diseo de la Comunicacin Grca por la UAM Azcapotzalco, doctorante en el posgrado en Diseo de la misma casa

de estudios; curs estudios de posgrado en Ingeniera Multimedia de la Universidad Politcnica de Catalua, Espaa; es maestro en

Diseo por la UAM Azcapotzalco. Actualmente es profesor investigador en la UAM Azcapotzalco en la Divisin de Ciencias y Artes para

el Diseo, es responsable del grupo de investigacin Diseo e Interaccin Tecnolgica.

Licenciada en Diseo Grco, maestra en Comunicacin Visual y en Multimedios Electrnicos y doctora en Diseo, especializada en

comunicacin y narrativa visual aplicadas al diseo de la comunicacin grca. Actualmente es profesora investigadora del Departa-

mento de Investigacin y Conocimiento de la Divisin CyAD de la Universidad Autnoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en el

rea de Anlisis y Prospectiva del Diseo.

la investigacin

6

El caos es un fenmeno cotidiano sumamente fre-

cuente; en realidad, existen pocos mbitos donde se

presente aquello que se llama orden. Es comn en-

frentarse al denominado desorden, en muy diversos

espacios: habitaciones repletas de objetos con dispo-

siciones cuyo sentido nal escapa al simple turista,

pero que ofrece un todo integrado para quien as lo

ha dispuesto. Cualquier cambio de sitio o posicin de

alguno de los objetos, resultar signicativo y altera-

r el sentido de todo el sistema; aquello que para un

observador es basura, para el otro puede constituir

un sentido profundo que el sistema albergaba. La

lata vaca que yace inerte sobre un caos de papeles

tendr sentido dependiendo de la construccin que

realice con ella el sujeto observador; ms todava,

slo ser una imagen si el sujeto ha hecho algo con

los datos ofrecidos por el fenmeno perceptual.

Es posible considerar, entonces, los objetos de di-

seo como concreciones de cierto tipo de orden co-

municativo, que han derivado de una complejidad

de momentos en los que el sujeto crea imgenes

en distintos niveles de existencia. En este sentido,

pensar cmo un diseo debe ser concebido, visua-

lizado y realizado, dista mucho de ser un proceso

secuencial. El diseo habr de comprender la ca-

pacidad para lidiar con el caos, no como desorden,

sino como meta-orden, cuya complejidad ofrece

momentos de orden. A la vez, el orden logrado por

un fenmeno de diseo puede alcanzar altos niveles

de complejidad, a tal grado que el orden propuesto

slo es accesible para algunos sujetos.

Una de las vas por las cuales el pensamiento hu-

mano logra ordenar el caos y dar sentido al mundo,

es el ordenamiento del tiempo mediante la creacin

de narrativas. Es decir, la construccin de secuencias

para ubicar un antes y un despus que expliquen el

estado de las cosas. Tales operaciones se utilizan no

slo en el campo literario, sino tambin en los m-

bitos histrico, losco, sociolgico e incluso en el

informativo. ste ltimo y sus representaciones gr-

cas son puntos centrales de atencin para el diseo

contemporneo.

El presente ensayo se estructura en tres secciones.

En la primera, se trabaja el pensamiento complejo

como una manera adecuada de explicar la creacin

de posibilidades mltiples de solucin y curso de

accin, as como la incertidumbre, como principal

motor de la creacin. En la segunda seccin, se pro-

pone un vnculo entre la visualizacin de informa-

cin y la diresis, como mecanismo para generar la

creacin de imgenes y de sentidos comunicativos.

Para nalizar, en la tercera parte se exponen algunos

ejemplos grcos para mostrar cmo las operaciones

narrativas apoyan la construccin de un orden en los

medios donde la informacin visualizada es de vital

importancia comunicativa.

Complejidad y pensamiento

Al hablar de sistemas, o bien de formas de pensa-

miento complejas, mucha literatura al respecto

transitar por trminos como no linealidad, bifur-

cacin y contradiccin, entre otros; incluso habr

publicaciones que se esmeren en considerar este

tipo de caractersticas como resultado de desarrollos

tcnicos y de nuevas formas de produccin. Sin em-

bargo, se podr observar que el pensamiento huma-

no, como fenmeno que afecta el comportamiento

y la construccin simblica del mundo, resulta su-

mamente complejo. De esta manera, los abordajes

tradicionales que el diseo ha aportado desde la li-

nealidad funcional, pueden considerarse poco me-

nos que limitados, pues suelen apostar ms por la

determinacin que por la probabilidad.

La probabilidad implica la necesaria presencia de,

por lo menos, dos elementos que provoquen una

bifurcacin. Al poder elegir entre varias opciones, la

el diseo habr de constituirse en dos sentidos: primero, como un

proceso de ordenamiento momentneo que hace de la informacin

una narracin compleja, posible de ser visualizada como expresin

de datos

7

la investigacin

mente se aleja del estado de equilibrio, incremen-

tando su entropa:

las leyes de organizacin de lo viviente no son

de equilibrio, sino de desequilibrio, retomado o

compensado, del dinamismo estabilizado [] la

inteligibilidad del sistema debe encontrarse no so-

lamente en el sistema mismo, sino tambin en su

relacin con el ambiente, y esa relacin no es una

simple dependencia, sino que es constitutiva del

sistema.

1

Si el sistema se encontrara cercano al equilibrio, no

habra necesidad de eleccin y, en consecuencia,

se presentara slo una opcin de operacin. Si se

piensa como movimiento, se estara hablando slo

de una trayectoria posible, lo que implicara poca

presencia de entropa e incertidumbre, y culminara

en el equilibrio o falta de movimiento.

Lo anterior resulta evidente si se compara con

el desarrollo del tiempo en un sistema narrativo. La

construccin de una trama implica la presencia de un

considerable nmero de bifurcaciones, en las cuales

los personajes se vean forzados a tomar decisiones;

cada posible trayectoria cambiara el desarrollo de

la trama y generara una historia distinta. El acto de

elegir es, paradjicamente, constructivo (porque ori-

gina la trama) y destructivo (ya que descarta el resto

de las opciones y las obliga a permanecer como

virtualidades). En caso de no presentarse ninguna bi-

furcacin, el equilibrio obtenido con la eleccin de-

jara de ser un instante en la trama para convertirse

en su estado constante; esto provocara el estanca-

miento del movimiento y la muerte del sistema.

Un sistema esttico se puede observar en la con-

vencin respecto al uso y signicado de ciertas pro-

ducciones grcas. Tal es el caso de ciertos sistemas

de sealizacin, cuyos iconos no son alterados en

funcin de que se mantenga la capacidad de re-

conocimiento. Sin embargo, es posible alterar estas

imgenes, como en el caso del desgaste o del van-

dalismo; el sistema invertir energa en estabilizarse

para detener el cambio.

2

De acuerdo con lo anterior, es posible armar

que el desequilibrio comprende una de las mayores

fuerzas de creacin en los sistemas complejos. Pero

resulta evidente, tambin, que no todas las circuns-

tancias de comunicacin demandan estos procesos

de creacin que, de igual manera, incorporan estruc-

turas ordenadas. En este sentido, lo que se identica

es una uctuacin entre momentos de orden y de

desorden.

La complejidad de la relacin orden-desorden-

organizacin surge, entonces, cuando se constata

empricamente que fenmenos desordenados son

necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos,

para la produccin de fenmenos organizados, los

cuales contribuyen al incremento del orden.

3

El incremento de orden, cabe mencionar, no nece-

sariamente implica un incremento de complejidad.

Un sistema de gran complejidad podra parecer ca-

rente de orden, ya que sus relaciones internas y con

el contexto no siempre son evidentes; adems, stas

involucran no slo la uctuacin de momentos sino

tambin la de las variables involucradas.

En vista de lo anterior, la presencia de una bifur-

cacin es contingente. Por ello, al hacer una eleccin

difcilmente se puede regresar al punto de la rami-

cacin, y esto se debe a que no se trata de volver a

un punto en el espacio (cosa), sino a un momento en

el tiempo (fenmeno). De ah la armacin de que el

equilibrio producto de la toma de decisin destruye

el resto de las ramas a escoger; el sujeto que opta por

cambiar de opinin despus de haber elegido, cuenta

con informacin diferente a aquella con la que con-

taba en el momento de la primera ramicacin.

segundo, como un mecanismo que desordena y reordena la infor-

macin, de tal suerte que los medios de comunicacin puedan ofre-

cer algo nuevo y estimulante al pensamiento

la investigacin

8

Esta conciencia de mltiples trayectorias virtuales no

slo implica la elevacin de la entropa, sino tambin

un signicativo incremento de la incertidumbre. La

mente sabe que haba otras posibilidades y podr

dudar frecuentemente de su eleccin; en contrapar-

te, una sola posibilidad

4

ofrece certeza y por ello no

resulta extrao que uno de los objetivos ms perse-

guidos en las elaboraciones tericas sea el de identi-

car universalidades y recurrencias. En el caso de la

posibilidad nica, el equilibrio que sta alcanza tien-

de a erradicar cualquier posibilidad de alteridad; es

decir, el equilibrio ofrecido por la opcin nica evita

la aparicin de bifurcaciones. Cabe aclarar, entonces,

que la presencia o la ausencia de posibilidades de di-

versicacin, en sentido estricto, no son resultado de

la realidad emprica sino del sujeto que vive, observa

y se involucra con dicha realidad al generar l mismo

las diferentes rutas para visionarla.

De esta manera, se puede armar que, si bien no

es posible resolver los fenmenos de la imagen y la

comunicacin partiendo slo de universales, tampo-

co se puede parndose en el caos como posibilidad

nica. Se trata de concebir momentos tanto de or-

den y certidumbre, como de desorden y tensin; de

considerar la presencia simultnea de condiciones

que en otros paradigmas de pensamiento seran irre-

conciliables. Tiene que ver con los sistemas semi-

aleatorios cuyo orden es inseparable de los azares

que incluyen. La complejidad est as ligada a una

cierta mezcla de orden y de desorden.

5

Jeffrey Kluger explica cmo el ganador del Premio

Nobel Gell-Mann decide si algo es simple o complejo,

para lo cual se formula una pregunta: qu dicul-

tad entraa describir aquello que se quiere compren-

der?

6

Y si esta pregunta la extrapolamos al mbito

del diseo, se podra concretar, por ejemplo, como:

qu es un lpiz? Quiz sea fcil responder (depende

de las bifurcaciones que el sujeto pueda visualizar

en su pensamiento); pero qu ocurre cuando se

trata de un cartel o de un plano arquitectnico, y

qu decir de una infografa? El cruce de un estado

de movimiento a uno estable, y viceversa, implica un

paso por un estado de complejidad, y ms si sta es

promovida por las variables de quien mira o interac-

ta con el objeto o sistema diseado, con aspectos

como el contexto, el tiempo, el inters, etctera. Al

considerar estos elementos como variables, es posi-

ble hacer fcil (menor nmero de bifurcaciones) o

compleja (mayor nmero) la comunicacin que per-

sigue el producto diseado.

Evidentemente, si se persigue la construccin del

diseo como un fenmeno del pensamiento desde la

complejidad, ser necesario dejar de lado las preten-

siones de control y determinacin, para dar cabida a

formas de lidiar con la incertidumbre y el azar que

la generacin de bifurcaciones implica. Tanto en los

momentos de creacin como en los de percepcin,

el diseo se presentar como posibilidad de orde-

namiento ante la entropa del mundo, pero tambin

podr ser motor del incremento de dicha energa. En

este sentido, no puede tratarse al diseo como una

serie de objetos inertes, incluso muertos, sino como

acontecimientos que reejan los intentos de la men-

te humana por dar sentido a su mundo y compartirlo

con sus semejantes en el acto de la comunicacin.

Visualizacin como digesis

El potencial comunicativo de una imagen visual yace,

en gran medida, en su capacidad para ubicarse en

sustitucin de otra cosa a la que se reere; es decir,

su facultad de operar como un signo o un sistema

de signos. Juan Carlos Drsteler menciona respec-

to a la imagen, desde la perspectiva de la losofa:

la conciencia de un objeto ausente o inexistente.

7

As, la imagen visual puede presentarse en diferentes

lenguajes, estilos y soportes, de ah que, en realidad,

no sea tan mimtica como se podra pensar sino que

se acerca ms a una suerte de descripcin particular

e incompleta del mundo. Sin embargo, cuando pen-

samos esa imagen, no se concibe como incompleta

ni como recurso ante una ausencia, sino como una

entidad completa que puede presentarse como rea-

lidad en s misma.

La imagen visual sostenida por un sustrato (una

fotografa, por ejemplo) slo puede considerarse

imagen en funcin de que un sujeto sea capaz de

signicarla. Esto habr ocurrido despus de que los

datos ofrecidos a los sentidos (puntos, lneas, planos,

colores) sean cohesionados en un todo completo

y signicativo: la imagen es un acto que trata de

alcanzar en su corporeidad a un objeto ausente o

inexistente, a travs de un contenido fsico o psqui-

co que no se da propiamente, sino a ttulo de repre-

sentante analgico del objeto considerado.

8

9

la investigacin

El tener a la imagen como acto y no como objeto

maniesta que el fenmeno comunicativo demanda

la participacin de sujetos sensibles a las operacio-

nes simblicas de sustitucin. De esta manera, cmo

lograr que los sujetos comprendan cules son los

sentidos o signicados sustituidos por los signos vi-

suales ofrecidos en un objeto de diseo, representa

un problema central en el campo del diseo grco.

Asimismo, es evidente que una imagen visual no

slo puede conectarse con otras imgenes visua-

les, sino tambin con otras de distinta naturaleza

(acstica, tctil, textual, entre otras), y ms an, con

imgenes que operan sobre distintos niveles de abs-

traccin. Por ejemplo, imgenes mentales

9

(como

un recuerdo) que evocan recuerdos (entre imgenes

mentales); o bien, una cancin (imagen acstica per-

cibida) que trae imgenes mentales de su video mu-

sical (imagen audiovisual recordada o incluso inven-

tada por el sujeto que escucha). As, se identican al

menos tres momentos distintos que se muestran en

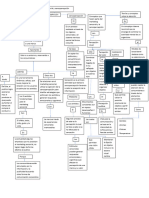

la gura 1.

En un primer momento (1),

10

el sujeto puede en-

frentarse a un fenmeno externo; se trata, entonces,

de la presencia de facto de algo. Esta cosa en s po-

see la facultad de ofrecer al sujeto que la percibe,

informacin probablemente desconocida para l;

en este sentido, el fenmeno se presenta como in-

completo (porque no se le percibe en su totalidad) y

en constante cambio (al ofrecer nueva informacin,

el ordenamiento anterior se ver alterado al igual

que los descubrimientos subsecuentes). Se trata de

un fenmeno catico que encontrar, conforme se

FIGURA 1. En este esquema, se muestran tres momentos que oscilan desde los datos obtenidos por estmulos sensoriales,

hasta las operaciones de representacin y creacin de imgenes

la investigacin

10

vaya ordenando la informacin, un orden que podr

volverse ms complejo.

Entonces viene el segundo momento (2), casi si-

multneo al anterior, cuando lo aprehendido es un

conjunto de relaciones. Este conjunto se encuentra

incompleto, es decir, carece de sentido; pero cmo

se le otorga ese sentido? En el momento en que el

sujeto es capaz de conectar los datos que ha iden-

ticado o abstrado con una construccin hecha a

travs del lenguaje (las operaciones de descripcin

o de interpretacin, por ejemplo). Es decir, cuando el

esquema incompleto e insignicante es completado

y puede signicar algo diferente de s; en esta ope-

racin de sustitucin aparece la imagen como una

construccin, que se presenta completa (momento

3). La imagen como fenmeno mental se compone

nica y exclusivamente de aquello que es conocido,

lo pensado; por lo tanto se trate de un momento que

no ofrecer informacin nueva ni sorprender al su-

jeto que la piensa, por esto se puede armar como

completa.

La imagen creada no es, a pesar de lo descrito,

inmutable. Aparece constantemente alterada por la

presencia de nueva informacin y de otras imgenes,

as como por cambios en aquello que sustituye: es-

tas imgenes tienen un carcter fantstico, lo que

proviene del hecho de no representar nunca nada

preciso.

11

Ms todava cuando coexisten intenciones

de creacin conscientes con fenmenos de creacin

espontneos. En consecuencia, la ausencia de algo

(real o imaginario) se convierte en el principal motor

de las operaciones de sustitucin y en la razn sus-

tancial de la existencia de diferentes lenguajes para

la comunicacin.

La visualizacin abordada desde los campos es-

pecializados que la miran, como campo de accin,

tiene distintas aproximaciones. Destaca, particu-

larmente, la de Robert Spence, que se reere a la

misma como el valor potencial de ganancia de

comprensin y entendimiento.

12

Partiendo de lo

anterior se puede suponer que cuando se hace una

visualizacin, se ordenan los datos para transfor-

marlos en informacin que pueda tener sentido

para el observador.

Como se muestra en el esquema (gura 1),

la visualizacin se puede considerar como una

especicidad de la creacin de imgenes; sta en

particular se referir a la generacin de imgenes

IMAGEN 1. Niles, Steve y Brown, Elman, Richard Mathesons I Am Legend,

E.U., IDW Publishing, 2005, p. 244

11

la investigacin

visuales. Cabe recalcar que no se trata de la pro-

duccin de imgenes visuales sobre papel o cual-

quier otro sustrato, sino de la posibilidad de pensar

cmo se puede ver lo ausente, y que la imagen

habr de representar. En otro momento, estas po-

sibilidades de visualizacin se llevan a una realidad

que puede ofrecerse a los sentidos, tal es el caso

de los bocetos. El realizar varios bocetos permite la

creacin de vas mltiples, de posibilidades para dar

una imagen grca a una idea; este tipo de bifurca-

ciones redundar en un incremento de entropa, si

es que en efecto las posibilidades creadas son sus-

tancialmente diferentes.

Un ejemplo editorial que ilustra lo expuesto hasta

el momento, lo aportan las novelas cuyas tramas han

sido convertidas en novelas grcas o en produccio-

nes cinematogrcas o de animacin. Si bien el texto

impreso ya corresponde a una imagen perceptual de

una imagen metafrica construida con palabras, que

estn en lugar de algo ms abstracto, ser el punto

de partida para ejemplicar distintas maneras como

la visualizacin se concreta.

A continuacin se citan unas lneas del texto Soy

leyenda de Richard Matheson. Esta novela ha sido

llevada en varias ocasiones a la pantalla y, reciente-

mente, al soporte editorial de novela grca.

Tosi atragantndose. Se dio vuelta y se apoy en

la pared mientras se meta las pldoras en la boca.

Se cierra el crculo. Un nuevo terror nacido de la

muerte, una nueva supersticin que invade la for-

taleza del tiempo. Soy leyenda.

13

El artista y escritor Steve Niles ilustra esta descrip-

cin como se muestra en la imagen 1, por medio de

una secuencia de diez vietas con dibujos monocro-

mticos (en tinta negra).

La pgina podra haber tenido un estilo gr-

co distinto o un nmero de vietas menor. En este

sentido, la visualizacin como acto del pensamien-

to debi de haber creado mltiples imgenes para

representar la descripcin textual, e incluso el con-

tenido de la misma. De igual manera, producciones

cinematogrcas como El ltimo hombre sobre la

tierra (Ragona, 1964), El hombre omega (Sagal, 1971)

y Soy leyenda (Lawrence, 2007), utilizan visualizacio-

nes en movimiento pero las conectan con otro tipo

de imgenes, como las acsticas y la musicalizacin.

Imagen 2. El avin. Mijksenaar, Paul, Una introduccin al diseo de la infor-

macin, Barcelona, Gustavo Gili, 2001, p. 33

la investigacin

12

Evidentemente, las imgenes nales sern resultado

de un proceso de creacin mltiple y de seleccin,

que no es mostrado a la audiencia ni a los lectores,

para lograr la apariencia de una imagen completa

del mundo.

En realidad, esta imagen grca no est com-

pleta; es decir, incluso una expresin de alto grado

de iconicidad como la fotografa, no es ms que un

fragmento seleccionado e intencionado que posa

como el mundo pero no lo es. Considerar que este

tipo de imagen visual puede representar el mundo

es muestra del proceso de signicacin que permite

construir las supercies de colores sobre papel, como

una imagen que puede tener sentido.

Digesis se ha convertido en el trmino aceptado

para referirse al mundo cticio de la historia. []

Para Platn, tanto la narracin pura como la imi-

tacin teatral presuponen la prioridad de la voz del

poeta; en el drama, el poeta simplemente hace que

su propio discurso parezca de otro.

14

La imagen grca no muestra (mmesis), sino que

enuncia; no es la cosa sino su descripcin por me-

dio de imgenes (visualizaciones, sonidos, msica,

entre otras), que no necesariamente son texto o

palabras. De esta manera, es posible armar que

el acto de completar o de construir una imagen

a partir de algunos datos perceptuales es un mo-

mento diegtico.

Lo anterior no solamente permitira explicar

producciones cuya intencin nal es el entrete-

nimiento. La conexin de datos perceptuales que

sirven al acto de crear una imagen tambin se

observa en imgenes grcas que pretenden co-

municar informacin con sentido para el sujeto es-

pectador. La imagen 2 muestra una particularidad

de la visualizacin: la de ofrecer una imagen visual

para datos que se encontraban en forma de tex-

to y nmeros, que si bien representan una imagen

mental no es del tipo de lo visual.

Asimismo, muestra en una imagen grca est-

tica, una concatenacin de eventos en el tiempo.

Aunque no se trata de una imagen en movimiento

ni de una produccin audiovisual, visualizar datos

que describen las causas de un accidente areo.

Esta imagen grca tiene la intencin de que el

sujeto complete la narracin de un incidente; in-

Imagen 3. Tufte, Edward, The Visual Display of Quantitative Information, 2 ed.,

E.U, Graphics Press, 2011, p. 24

13

la investigacin

cluso, conectar datos (instantes) y generar secuen-

cias donde el antes-despus se comuniquen por la

operacin diegtica hecha respecto de los datos

perceptuales sobre el papel.

La creacin intencionada de imgenes encuen-

tra una manera de concretarse en el diseo de in-

formacin. Este tipo de imagen corresponde a una

particularidad de la imaginacin de visualizacin,

cuya intencin es mostrar datos que sern inter-

pretados para adquirir algn sentido. En realidad,

lo que este tipo de esquema (sistema de relaciones)

muestra padecer, al igual que cualquier imagen

grca, la caracterstica de ser incompleto, al me-

nos hasta que la interpretacin del sujeto rellene

los vacos al conectar la informacin. Resulta evi-

dente que el acto de interpretacin por parte del

sujeto estar permeado por factores de ndole con-

textual y cultural, pues en esas matrices obtendr

la informacin para completar, signicar e inter-

pretar cualquier imagen.

Un ejemplo de este proceso se aprecia en la

imagen grca 3, en la cual se percibe cmo en

1845, un caso de clera fue atacado al visualizar

los sitios donde ocurrieron algunas muertes en

un distrito de Londres. En apariencia se trataba de

lugares inconexos, pero el ubicarlos en un mapa

permiti inferir dnde estaba la fuente del brote de

la enfermedad,

15

que se sospechaba tena relacin

con una bomba de agua infectada.

El acto de completar la informacin mostrada

sobre el sustrato, al menos en este ejemplo, pue-

de explicarse como la posibilidad de visualizar una

relacin entre lugares urbanos y casos de muerte

presentados. Estos datos se completan con la des-

cripcin discursiva, la cual genera una explicacin

para un fenmeno de salud pblica a partir de

manchas negras (los puntos negros representan las

muertes y las X las bombas de agua) y sobre un

sustrato blanco.

La visualizacin como un acto del pensamiento

genera conexiones entre datos, que slo ofrecen

supercies a la percepcin sensorial. Este ordena-

miento constituye una imagen; es decir, una ma-

nera de signicar y dar sentido al caos de datos

que la realidad ofrece. Sin embargo, la construc-

cin implica tambin la posibilidad de creacin al-

rededor suyo; las imgenes cuentan algo sobre el

mundo.

Sentido y sinsentido en la narrativa

Los datos conectados pueden originar una imagen,

como se ha observado, y esta imagen potencialmente

puede tener sentido para quien la contempla; es decir,

la informacin ha sido ordenada de manera signi-

cante. Sin embargo, los momentos de sentido como

manifestacin de orden pueden complejizarse a tal

punto que, en apariencia, pierden el sentido y deman-

dan un nuevo ordenamiento. As, el dato visualizado

se integra de manera que implica la presencia de or-

den, por un lado, y de desorden, por el otro.

En ocasiones, los datos que se ofrecen sobre un

sustrato demandan de los sujetos que posean com-

petencias o cierto acervo de imgenes mentales es-

peccas para completarse. De esta manera, existirn

representaciones grcas que puedan ser signica-

das por un sujeto, mientras que para otro, resultarn

altamente caticas. Ejemplos de esto se encuentran

en los diseos de pantalla de videojuegos (objetos

para el entretenimiento) y en la visualizacin para

nes cientcos, cuando los sujetos no estn familia-

rizados con el medio ni con el campo de conocimien-

to al que los datos buscan referirse. En ambos casos

se observa la necesidad de rellenar las discontinui-

dades de aquello que se ofrece a los sentidos como

estmulo visual; pero este acto constructivo cierra las

opciones con las que los vnculos se puedan llevar a

cabo de manera acorde a la intencin comunicativa

del objeto.

Debe aclararse, asimismo, que si un sujeto care-

ce de los elementos requeridos para completar la

imagen con la especicidad que su intencin comu-

nicativa requiere, esto no impide que la imagen sea

completada con otros elementos, lo cual da lugar a

otras formas de sentido que no fueron contempladas

por el diseador. La imagen sobre el caso de cle-

ra podra construirse, a partir de los puntos y las X,

como puestos de revistas (las X) y lectores (los pun-

tos), o bien como acionados a dos equipos deporti-

vos, a televidentes o radioescuchas, etctera.

Sin duda, la construccin discursiva hecha sobre

los datos podr versar sobre interpretaciones que no

eran inherentes al mensaje, sino al bagaje de quien

lo est mirando. En apariencia, esta situacin dejara

al diseador en un papel casi accesorio en cuanto a

la produccin de imgenes visuales; sin embargo, la

intencin ms bien consiste en poner el acento en

la investigacin

14

una de las deciencias que su formacin padece: la

de no comprender las maneras como un universo de

sujetos suele ordenar y signicar su mundo. Las ms

de las veces, el diseador genera propuestas desde su

manera subjetiva de ordenar el caos, para comunicar

algo a un usuario tambin producto de su imagina-

cin (dada la escasez de mtodos en la licenciatura,

para obtener este tipo de informacin). Por ello no

resulta extraa la presencia de productos que tienen

sentido slo para l o ella (diseadores) y, en el mejor

de los casos, para otros diseadores.

Mijksenaar hace uso de la metfora teatral para

explicar los principios de orden que habran de re-

gir el pensamiento de diseo, y explica qu ocurre

cuando no se considera al diseo como un fenme-

no que implica momentos de relaciones de suma

complejidad.

La falta de puesta en escena de muchos diseado-

res grcos se reeja de forma perfecta en el mal

uso (por inecaz) que con demasiada frecuencia

hacen del papel transparente, los troquelados o las

pginas desplegables de los libros, o la colocacin

(se debera decir enterramiento) de los pies de las

ilustraciones.

16

Estas propuestas de diseo tendran orden desde el

discurso de sus creadores, mas no desde la posibili-

dad de comprensin del pblico al cual se dirige.

El autor ha identicado la falta de capacidad que

los diseadores muestran para lidiar con las relacio-

nes complejas, en el campo de la comunicacin por

medio de impresos; pero, cabe aclarar, esto no me-

jora en el campo de los medios digitales. No es que

estos medios presenten nuevas formas de comple-

jidad per se, sino que el diseo enfrenta problemas

para desarrollar un pensamiento capaz de lidiar con

la incertidumbre que los aspectos de comunicacin

implican (ya sea que stos se encuentren sobre papel

o sobre pantalla).

Ya que el pensamiento narrativo es una de las

formas bsicas como los seres humanos han logrado

ordenar y explicar su mundo, el crtico literario Ha-

rold Bloom ofrece una salida: en narrativa, las dis-

continuidades han marcado siempre esa forma que

llamamos romance; tal vez con la llegada del siglo

XXI tomen la discontinuidad como punto de partida

y de llegada.

17

De esta manera, se propone tomar como punto

de partida el hecho de que los datos ofrecidos por

cualquier diseo son islas discontinuas y slo tienen

posibilidad de ser comprendidas cuando las discon-

tinuidades entre ellas hayan sido llenadas. Entonces,

el acto de visualizar (al igual que el de crear cual-

quier otra imagen) ser provocado por aquello que

no est, lo ausente, en los datos; es decir, a partir de

la necesidad de reducir la incertidumbre provocada

por los intersticios entre datos.

De no existir estas discontinuidades, no se lleva-

ran a cabo las operaciones de sustitucin mencio-

nadas. A mayor cantidad o frecuencia de ausencias,

mayor ser el esfuerzo requerido para completar la

imagen; el sujeto deber tomar mayor cantidad de

decisiones para tener acceso al sentido profundo en

lo que se le desea comunicar. De manera tradicio-

nal, el cine ofrece ejemplos al respecto, pues permi-

te comparar el esfuerzo requerido para comprender

el cine de autor, realizado para el consumo de unos

cuantos (genera mayor cantidad de bifurcacio-

nes), con el cine comercial, creado para audiencias

mundiales.

De igual forma, el pensar en las posibilidades que

un diseo tiene para concretarse, implica la gene-

racin de diversas maneras de ordenar los datos del

entorno. El diseo representa un orden que puede

orientar o reorientar el ujo de datos para perlar-

los en informacin. El diseador habr de tomar en

cuenta qu tanto esfuerzo demanda su diseo para

ser signicado por el sujeto a quien se dirige; si bien

el caos puede ahuyentar a la audiencia, lo obvio po-

dra aburrirlo.

Conclusiones

La perspectiva que ofrece mirar el diseo desde el

pensamiento complejo permite tambin dilucidar

que no hay recetas para obtener los resultados es-

perados de diseo, ya que este ltimo es un sistema

en constante cambio. Las variables que conforman la

instancia llamada usuario comprenden una serie de

aspectos a manera de contexto: la edad y el bagaje,

entre varios ms; mismos que conguran el resulta-

do para un momento y lugar determinados, pero que

podra cambiar (los resultados) de un instante a otro.

La posibilidad de seguir un solo camino, sin bifurca-

15

la investigacin

cin alguna, para obtener resultados determinados y

controlables no es necesariamente la mejor manera

para aproximarse a un resultado adecuado a la pro-

blemtica planteada.

Al respecto, cabe citar a Albert Einstein, quien de-

ca: la locura es hacer lo mismo una y otra vez, es-

perando resultados diferentes. Y si bien la repeticin

de lo exactamente igual es improbable, tambin lo es

la apertura de posibilidades diversas en un sistema

que reitera las mismas operaciones con las mismas

variables. La complejidad, en cierta medida, es una

posibilidad que permite comprender que las perso-

nas y los fenmenos de comunicacin son inciertos y

cambiantes; por lo tanto, hacer diseo puede impli-

car realizar procesos cambiantes y adaptativos.

El diseo no es ms que una forma de ordenar los

datos provenientes de lo real, para proporcionar a los

sujetos diferentes maneras de acceso a informacin

que resulte signicativa para ellos. Es evidente que

si el acento se encuentra puesto en estos procesos

complejos de pensamiento, la aspiracin a la univer-

salidad lgica que el diseo haya podido tener, co-

mienza a desvanecerse. El diseo entonces habr de

constituirse como un fenmeno comunicativo, cuya

complejidad rebasa por mucho la posibilidad de ru-

tas nicas de solucin.

Bibliografa

Bloom, Harold, El futuro de la imaginacin, Barcelona,

Anagrama, 2002.

Bordwell, David, La narracin en el cine de ccin, Barce-

lona, Paids Comunicacin, 1996.

Drsteler, Juan Carlos. Visualizacin de informacin, Bar-

celona, Ediciones Gestin, 2000.

Klueger, Jeffrey, Simplejidad, Barcelona, Ariel, 2009.

Matheson, Richard, Soy leyenda, Espaa, Minotauro, 2001.

La perspectiva que ofrece mirar el diseo desde el pensamiento com-

plejo permite tambin dilucidar que no hay recetas para obtener los

resultados esperados de diseo, ya que este ltimo es un sistema en

constante cambio

Mijksenaar, Paul, Una introduccin al diseo de la infor-

macin, Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

Morin, Edgar, Introduccin al pensamiento complejo, Bar-

celona, Gedisa, 2008.

Prigogine, Ilya, Tan slo una ilusin? Una exploracin del

caos al orden, Barcelona, Tusquets, 2009.

Sartre, Jean Paul, Lo imaginario, Argentina, Lozada, 2005.

Spence, Robert, Information Visualization, Estados Uni-

dos, ACM Press, 2001.

Tufte, Edward, Visual Explanations, Estados Unidos Gra-

phics Press, 1997.

Referencias

1

Morin, Edgar, Introduccin al pensamiento complejo, Barcelona, Gedi-

sa, 2008, p. 44.

2

Prigogine, Ilya, Tan slo una ilusin? Una exploracin del caos al or-

den, Barcelona, Tusquets, 2009, p. 26.

3

Morin, Edgar, op. cit., pp. 93-94.

4

Dado el caso, en realidad se tratara de un absoluto, lo que difcilmente

resuelve los problemas esenciales de la comunicacin humana, como

la interpretacin, el sentido y la signicacin, entre otros.

5

Morin, Edgar, op. cit., p. 61.

6

Klueger, Jeffrey, Simplejidad, Barcelona, Ariel, 2009, p. 30.

7

Drsteler, Juan Carlos, Visualizacin de informacin, Barcelona, Edicio-

nes Gestin, 2000, p. 21.

8

Sartre, Jean Paul, Lo imaginario, Argentina, Lozada, 2005, p. 35.

9

En realidad, si nos apegamos a lo expuesto, toda imagen es siempre

mental ya que comprende la necesaria construccin por parte de un

sujeto que la elabora y completa como imagen. De otra manera, se

tratar de datos inconexos que no estn en situacin de ser signi-

cados. Sin embargo, para nes explicativos, se diferencia la imagen

mental (el constructo) de la imagen visual (lo percibido), aunque en

ltima instancia no haya tal diferencia.

10

La numeracin de los momentos tiene una nalidad meramente expli-

cativa. En ningn sentido se persigue proponer una secuencia ni una

jerarqua entre los fenmenos mentales que exponen.

la investigacin

16

11

Sartre, Jean Paul, op. cit., p. 60.

12

Spence, Robert, Information Visualization, Estados Unidos, ACM Press,

2001, p. 1.

13

Matheson, Richard, Soy leyenda, Espaa, Minotauro, 2001, p. 180.

14

Bordwell, David, La narracin en el cine de ccin, Barcelona, Paids

Comunicacin, 1996, p. 16.

15

Tufte, Edward, Visual Explanations, Estados Unidos, Graphics Press,

1997, pp. 28-31. Cabe mencionar que esta grca fue elaborada por

el doctor John Snow.

16

Mijksenaar, Paul, Una introduccin al diseo de la informacin, Barce-

lona, Gustavo Gili, 2001, p. 42.

17

Bloom, Harold, El futuro de la imaginacin, Barcelona, Anagrama,

2002, p. 13.

17

la investigacin

Mtro. Leonardo Andrs Moreno Toledano

Complejidad, transdisciplinariedad y proyecto:

reexiones sobre los alcances del diseo en el Siglo XXI

Diseador Grco (UIN), maestro en Diseo Holstico (UACJ), profesor investigador en la Universidad Autnoma de Ciudad Jurez

(UACJ). Doctorante en el programa Creacin y Teoras de la Cultura (UDLAP), ha impartido clases en diversas universidades en licencia-

tura y maestra. Ha participado en diversas publicaciones, entre las que destacan: Usuario, diseo y entorno (UACJ, 2010); Ergonoma

en el diseo grco e industrial (UACJ, 2011) y La investigacin en diseo: una mirada desde los postgrados en Mxico (UACJ, 2012);

revistas: Perles Educativos (UNAM), Taller Servicio 24 horas (UAM), Actas de Diseo (Universidad de Palermo, Argentina). Ha partici-

pado con diversas ponencias en actividades tanto nacionales como en el extranjero.

Resumen

El presente escrito tiene como n dar a conocer algu-

nos avances y reexiones producto de mi investigacin

doctoral. Tal investigacin pretende explorar los alcances

del diseo

1

en la resolucin de problemas complejos, pre-

sentes en las sociedades actuales. Asimismo muestra una

perspectiva, una de las maneras como el diseo se podra

entender en el siglo XXI; esto es, desde la perspectiva de la

transdisciplinariedad. Debido a lo extenso del proyecto, se

presentan slo algunos puntos principales con la nalidad

de esbozar una idea general de la investigacin.

Palabras clave: Diseo, complejidad, transdisciplina

Abstract

The present paper aims at presenting some developments

and reections of my doctoral research. It aims at ex-

ploring the scope of design in solving complex problems

present in contemporary societies. It also aims at showing

a perspective of how design could be understood in the

21st century. That is, from the perspective of transdisci-

plinarity. It is important to note that due to the extent

of this project; only some main points are presented to

sketch an overview of the research.

Key words: Design, complexity, transdiscipline

la investigacin

18

Modernidad, posmodernidad

y el resurgimiento de la complejidad

En principio, se debe aludir a un trmino que ha to-

mado importancia a partir de la dcada de los aos

setenta del siglo pasado, aunque no es nuevo en la

historia del pensamiento humano: la complejidad.

Lo complejo, al menos en lo que se reere al pensa-

miento humano, es descrito desde la Grecia antigua

mediante las argumentaciones paradjicas; enun-

ciados contradictorios que son a la vez verdaderos

y falsos. Por ejemplo, una de las paradojas ms anti-

guas y conocidas, la del mentiroso, se la debemos

a Eublides de Mileto, de la escuela megrica, que

oreci hacia el 350 a.C.; la paradoja propone lo si-

guiente: Si armo que estoy mintiendo, miento o

digo la verdad?

2

En palabras de Denisse Najmanovich: las para-

dojas han atormentado a los pensadores de lo de-

nido, de lo puro, o lo absoluto desde los albores de

la cultura occidental, debido a que su existencia les

resultaba inquietante: su construccin es perfecta

desde los cnones aceptados y, al mismo tiempo, re-

sulta completamente inaceptable.

3

Esto resulta im-

portante para ayudarnos a entender el porqu de la

exclusin de lo complejo del pensamiento ilustrado.

Ahora bien, en su libro La condicin de la pos-

modernidad, David Harvey explica: durante buena

parte de la historia de la humanidad, la ignorancia,

la supersticin y la tirana fueron en gran medida

los conceptos predominantes hasta nales del siglo

XVII, cuando surge en Francia e Inglaterra la Ilustra-

cin, llamada as por su intencin de emancipar a la

humanidad mediante las luces de la razn.

4

El pro-

yecto de la Ilustracin precursora del pensamien-

to modernoconsideraba axiomtico que existiera

una sola respuesta para cualquier problema.

5

Por

ello, la complejidad, debido a su relacin a veces

como sinnimo con el desorden, el ruido y el caos,

se mantuvo relegada del pensamiento moderno

orientado a la disyuncin y a la simplicacin del

conocimiento.

A consecuencia de lo anterior, segn expone Harvey,

la modernidad iniciada a mediados del siglo XVIII

planteaba utilizar la acumulacin de conocimiento

generada por muchos individuos que trabajaban libre

y creativamente, en funcin de la emancipacin hu-

mana y el enriquecimiento de la vida cotidiana.

6

As,

el dominio cientco de la naturaleza auguraba la

liberacin de la escasez, de la necesidad y de la ar-

bitrariedad de las catstrofes naturales. El desarro-