Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Derecho

Derecho

Cargado por

Leidys SantiagoDescripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Derecho

Derecho

Cargado por

Leidys SantiagoCopyright:

Formatos disponibles

La costumbre.

La costumbre es a priori un Derecho no escrito –puesto que nada impide su fijación- que

nace en una colectividad social sin la necesidad de la intervención de un poder estatal o

local. La costumbre es una auténtica norma jurídica, no un mero uso social, puesto que

regula las relaciones inter partes y atribuye derechos y deberes a los intervinientes, lo que

le permite acceder a un ordenamiento jurídico –aunque supeditado a la norma legal- y

requiere, para su consolidación, una aplicación reiterada y constante en el tiempo, lo que

justifica el conocimiento de la misma por parte de la colectividad donde surge y se aplica.

Según el Código Civil, la costumbre sólo rige en defecto de ley, requiere que pueda

probarse y no debe contradecir ni la moral, ni el “orden público”, lo que debe entenderse

como el orden constitucional

Tipos

La doctrina ha clasificado la costumbre en tres clases: secundum legem, praeter legem y

contra legem.

Costumbre Secundum legem o según la ley.

Se trata de la costumbre que por expresa consideración o remisión legal adquiere la

fuerza de ley.

La Corte constitucional en sentencia ya referida dice sobre esta clase de costumbre:

«Costumbre secundum legem es la norma que adquiere su carácter de tal, y, por

consiguiente, su fuerza obligatoria, por la expresa referencia que a ella hace la ley. Es el

caso de las reparaciones locativas, definidas por el artículo 1998 del Código Civil como

"las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios"; o de la

presunción simplemente legal de hacerse a prueba "la venta de todas las cosas que se

acostumbra vender de ese modo", presunción de que trata el inciso segundo del artículo

1879 del mismo código.»

Existe una ley que considera la costumbre como fuente de derecho, que la complementa

o se sirve de auxiliar.

Costumbre praeter legem o fuera de la ley.

La costumbre praeter legem hace referencia a lo que no está regulado por la ley y por

tanto no se considera ilegal.

Dice la Corte constitucional:

«Costumbre praeter legem es la relativa a un asunto no contemplado por la ley dictada

por el legislador.»

Es un asunto respecto al cual la ley no se refiere ni en forma positiva ni negativa, ni lo

permite ni lo prohíbe, de modo que ante a la ausencia absoluta de una regulación legal en

cualquier sentido resulta válido recurrir a la costumbre, en tanto así se han resuelto

situaciones similares en el pasado.

Costumbre contra legem o contraria a la ley.

Es la práctica que va contra la ley, que contaría abiertamente una disposición legal.

Diferencia con la ley

«La diferencia fundamental entre la costumbre y la ley, consiste en que la segunda se

crea por un acto consciente de un órgano del Estado al cual le está atribuida la función de

crearla, en tanto que la primera resulta de la conducta instintiva e inconsciente de la

comunidad.»

Mientras la ley se fija expresamente, la costumbre es una aceptación tácita e implícita de

un modo de hacer las cosas o de solucionar problemas y conflictos.

La jurisprudencia

Es la aplicación reiterada y específica del ordenamiento jurídico en una situación de

conflicto derivada de las relaciones inter partes, a través de la acción de los órganos

jurisdiccionales. La jurisprudencia permite una doble

acepción:

a) En sentido amplio, es la doctrina reiterada resultante de la aplicación del Derecho a

casos particulares, efectuada por cualquier órgano judicial. Es la consecuencia del deber

inexcusable de resolver que tienen los juzgados y los tribunales ex artículo 117.3 de la

Constitución.

b) En sentido estricto, es la doctrina reiterada emitida por el Tribunal Supremo, al aplicar

la ley, la costumbre y

los principios generales, lo que, por otra parte, complementa el ordenamiento jurídico

(artículo 1.6 del Código Civil). Por ello, para considerar la jurisprudencia como fuente del

Derecho, debe tratarse de sentencias

emitidas por el Tribunal Supremo, debe manifestarse a través de dos o más sentencias

que tengan una sustancial identidad, debe hacer referencia al orden jurisdiccional

correspondiente (civil, penal, contencioso,

social o militar) y debe contener un criterio decisorio de la sentencia (ratio decidendi).

Tradicionalmente ha venido considerándose que la jurisprudencia no es formalmente una

fuente del Derecho,

por cuanto no lo crea, sino que se ciñe a aplicarlo e interpretarlo en cada conflicto jurídico

particular. No obstante,

cuando un tribunal interpreta la norma, está estableciendo e implantando criterios de

desarrollo de la misma, por lo

que llega a reformular la regla jurídica, y de facto, termina creando Derecho. De todos

modos, esta vis creativa no

es indefinida, por cuanto los propios órganos jurisdiccionales quedan vinculados en el

tiempo por los criterios que

han determinado con anterioridad. Asimismo, la jurisprudencia se ordena jerárquicamente,

de modo que los tribunales y juzgados de rango inferior, deben resolver las cuestiones

que se les planteen conforme a los criterios delimitados por los órganos superiores.

Actualmente, la doctrina considera que la jurisprudencia es una fuente material del

Derecho, acercándose al sistema anglosajón en el que toda decisión judicial está

vinculada por la existencia de un precedente próximo. En este

sentido, en el ámbito del Derecho español puede interponerse un recurso de casación

ante el Tribunal Supremo por

sentencias dictadas tanto por la Audiencia Nacional, como por los Tribunales Superiores

de Justicia, a causa de la

infracción de las normas del ordenamiento jurídico, o de la jurisprudencia aplicable al

caso.

La dotrina

En el ámbito jurídico, doctrina jurídica es la idea de derecho que sustentan los juristas que

no son directas para resolver una controversia jurídica, sino que indican al juez como

debe proceder para descubrir directiva o directivas. Se entiende por doctrina jurídica

sobre una materia concreta el conjunto de las opiniones emitidas por los expertos en

ciencia jurídica. Es una fuente formal del derecho, tiene una indudable transcendencia en

el ámbito jurídico. En el siglo XIX fue Savigny quien resaltó la importancia del trabajo y la

doctrina de los juristas.

También podría gustarte

- Examen Final - Semana 8Documento12 páginasExamen Final - Semana 8Andres F ArizaAún no hay calificaciones

- Trabajo Final Promocion de Ventas ..Documento9 páginasTrabajo Final Promocion de Ventas ..KENDRY BELLO100% (4)

- Las Fuentes Del Derecho.Documento12 páginasLas Fuentes Del Derecho.medoeapoaAún no hay calificaciones

- Trabajo Practico 1Documento7 páginasTrabajo Practico 1Nati BenitezAún no hay calificaciones

- Codigo Procesal Civil y Mercantil Comentarios Libro Primero. Principios y Garantias Del ProcesoDocumento527 páginasCodigo Procesal Civil y Mercantil Comentarios Libro Primero. Principios y Garantias Del ProcesoMoy Uceda100% (1)

- Intro Tecnicas JuridicasDocumento7 páginasIntro Tecnicas JuridicasNicole MaytorenaAún no hay calificaciones

- Tarea - Esquema Conceptual Sobre El Derecho Procesal - 07052018Documento6 páginasTarea - Esquema Conceptual Sobre El Derecho Procesal - 07052018Ana Victoria Lin SuanAún no hay calificaciones

- Derecho Procesal Civil I TemasDocumento15 páginasDerecho Procesal Civil I TemasDaniela RamírezAún no hay calificaciones

- Ley Procesal en El Tiempo y EspacioDocumento11 páginasLey Procesal en El Tiempo y EspacioFernando Jolón50% (2)

- Unidad 4Documento6 páginasUnidad 4Gabi LiraAún no hay calificaciones

- Conflictos Entre Jurisdicción y CompetenciaDocumento16 páginasConflictos Entre Jurisdicción y CompetencialuceroAún no hay calificaciones

- Material ClaseDocumento51 páginasMaterial Claseeduardo mirandaAún no hay calificaciones

- Derecho Modulo I Parte 2Documento14 páginasDerecho Modulo I Parte 2Samuel Alberto Briceño RivasAún no hay calificaciones

- Segunda SemanaDocumento5 páginasSegunda SemanaAna Victoria Morillo GomezAún no hay calificaciones

- Supremacía Constitucional y Control de ConstitucionalidadDocumento5 páginasSupremacía Constitucional y Control de Constitucionalidadnicolegio100% (1)

- Resumen Derecho ConstitucionalDocumento33 páginasResumen Derecho ConstitucionalAylen Magali AbateAún no hay calificaciones

- CUESTIONARIO 3 Segundo ParcialDocumento5 páginasCUESTIONARIO 3 Segundo ParcialBautista Díaz PfisterAún no hay calificaciones

- CostumbreDocumento2 páginasCostumbreiamaroAún no hay calificaciones

- La Jurisprudencia Como Fuente de DerechoDocumento8 páginasLa Jurisprudencia Como Fuente de Derechoaleksandrafranco17Aún no hay calificaciones

- Fuentes 2Documento79 páginasFuentes 2GabrielaCoalAún no hay calificaciones

- Texto ParaleloDocumento9 páginasTexto ParaleloPedro Luis Arreaza AldanaAún no hay calificaciones

- Resumen Introducción Al Derecho 2 (PABLO)Documento9 páginasResumen Introducción Al Derecho 2 (PABLO)Pablo ValenzuelaAún no hay calificaciones

- Introduccion Al DerechoDocumento12 páginasIntroduccion Al DerechoJulio Cesar Cuty QuispeAún no hay calificaciones

- Las Fuentes Formales Del Orden Jurídico UnidepDocumento4 páginasLas Fuentes Formales Del Orden Jurídico UnidepOscar LopezAún no hay calificaciones

- Documento 2Documento2 páginasDocumento 2Debora ReyesAún no hay calificaciones

- Juicio Menor CuantiaDocumento4 páginasJuicio Menor CuantiaJenniffer PlatonAún no hay calificaciones

- Fuentes Del DEBERDocumento6 páginasFuentes Del DEBERJESUS ROJAS REMOLINOAún no hay calificaciones

- Seminario de Interpretacion JuridicaDocumento11 páginasSeminario de Interpretacion JuridicaAldemarovich FerreirovAún no hay calificaciones

- Fuentes Del DerechoDocumento13 páginasFuentes Del DerechoIrliAún no hay calificaciones

- Guía de Teoría Del Proceso Temas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 CAAMDocumento63 páginasGuía de Teoría Del Proceso Temas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 CAAMPatrick OchoaAún no hay calificaciones

- Actividad 4Documento2 páginasActividad 4Gema Luis SanchezAún no hay calificaciones

- Civil I Unidad 2Documento14 páginasCivil I Unidad 2rocioAún no hay calificaciones

- La CostumbreDocumento5 páginasLa CostumbreVi GossAún no hay calificaciones

- Avance de La MonografíaDocumento5 páginasAvance de La MonografíaCristhian CarazasAún no hay calificaciones

- 1.4-Fuentes Del DerechoDocumento11 páginas1.4-Fuentes Del DerechoYordi Montiel0% (1)

- TEORIA DEL PROCESO ExamenDocumento5 páginasTEORIA DEL PROCESO ExamenSusana DiazAún no hay calificaciones

- La Ley ProcesalDocumento5 páginasLa Ley Procesalomaira0% (1)

- DerechoDocumento2 páginasDerechoLaura RodriguezAún no hay calificaciones

- ExposicionDocumento3 páginasExposicionemelymorillo358Aún no hay calificaciones

- Conceptos Derecho ProcesalDocumento23 páginasConceptos Derecho ProcesalcbenavidestAún no hay calificaciones

- Derecho ConstitucionalDocumento44 páginasDerecho ConstitucionalKarol Barbosa ChavezAún no hay calificaciones

- Teoria General Del Proceso, Tema 3 y 4Documento10 páginasTeoria General Del Proceso, Tema 3 y 4AlexándraAún no hay calificaciones

- La Costumbre Derecho AdministrativoDocumento10 páginasLa Costumbre Derecho AdministrativoHerrera De La Vega MatíasAún no hay calificaciones

- Resumen Constitucional ArgentinoDocumento41 páginasResumen Constitucional ArgentinoSol NicolielloAún no hay calificaciones

- 6 Teoria de La Ley PenalDocumento6 páginas6 Teoria de La Ley PenalNELSON EDDIE ALDAVE ROJASAún no hay calificaciones

- Fuentes Formales InfoDocumento7 páginasFuentes Formales InfoMelissa VindelAún no hay calificaciones

- Principios GeneralesDocumento6 páginasPrincipios GeneralesMatias Pizano ValenzuelaAún no hay calificaciones

- Fuentes Del Derecho ProcesalDocumento5 páginasFuentes Del Derecho ProcesalErlyn Sarceño VasquezAún no hay calificaciones

- Sentencia C-083 de 1995 Corte ConstitucionalDocumento7 páginasSentencia C-083 de 1995 Corte ConstitucionalJuan Sebastian Perez GrajalesAún no hay calificaciones

- Sentencia 083/95 ResumenDocumento4 páginasSentencia 083/95 ResumenKaren VGAún no hay calificaciones

- Medios de Control Constitucional Nexus Con EjemploDocumento25 páginasMedios de Control Constitucional Nexus Con EjemploThePET666Aún no hay calificaciones

- Unidad 1 - Derecho ProcesalDocumento12 páginasUnidad 1 - Derecho Procesalcamiladufau.cdAún no hay calificaciones

- Contro de InconstitucionalidadDocumento4 páginasContro de Inconstitucionalidadivanacampoya21Aún no hay calificaciones

- Fuentes Del Derecho en GuatemalaDocumento20 páginasFuentes Del Derecho en GuatemalacvelizgAún no hay calificaciones

- Bolilla IiDocumento15 páginasBolilla IiCuru NaoAún no hay calificaciones

- U4 Rec FuentesdelderechoDocumento24 páginasU4 Rec FuentesdelderechoAna Lilia AlarconAún no hay calificaciones

- Diversas Acepciones Del DerechoDocumento9 páginasDiversas Acepciones Del Derechodenilsonronald4Aún no hay calificaciones

- Derecho de AccionDocumento37 páginasDerecho de AccionFanny Delia Uriana HenriquezAún no hay calificaciones

- D° Procesal Orgánico 3°Documento12 páginasD° Procesal Orgánico 3°Felipe HurtadoAún no hay calificaciones

- Derecho Civil Unidad 2Documento8 páginasDerecho Civil Unidad 2lourdes garridoAún no hay calificaciones

- Comentario y crítica de jurisprudencia y conceptos del Consejo de EstadoDe EverandComentario y crítica de jurisprudencia y conceptos del Consejo de EstadoAún no hay calificaciones

- Taller - TermodinimicaDocumento1 páginaTaller - TermodinimicaJose ZayasAún no hay calificaciones

- Ejercicios de Balance GeneralDocumento6 páginasEjercicios de Balance GeneralPaloma CecilianoAún no hay calificaciones

- 01 - Dibujo TécnicoDocumento10 páginas01 - Dibujo TécnicopaholaAún no hay calificaciones

- RASSIAL, 1996 Pasaje Ado.Documento185 páginasRASSIAL, 1996 Pasaje Ado.Fredy ricardo50% (2)

- Clase 1Documento2 páginasClase 1Alisados SamAún no hay calificaciones

- (Forum) Por Qué en Colombia Somos Pobres PDFDocumento2 páginas(Forum) Por Qué en Colombia Somos Pobres PDFJosé D. GonzálezAún no hay calificaciones

- Lacosta Alverich, Luis. La Habana (Cuba), 09.07.1942.: Lacuesta Gabarain, IsakiDocumento28 páginasLacosta Alverich, Luis. La Habana (Cuba), 09.07.1942.: Lacuesta Gabarain, IsakiOnoris MetzAún no hay calificaciones

- Historia de La Psicometria en ColombiaDocumento2 páginasHistoria de La Psicometria en Colombiakaterin guzmanAún no hay calificaciones

- FARMACODEPENDENCIADocumento54 páginasFARMACODEPENDENCIAErnesto CarrascoAún no hay calificaciones

- Tema 6 2 Manual Procesos y ProcedimientosDocumento4 páginasTema 6 2 Manual Procesos y ProcedimientosGäbiy LäuräAún no hay calificaciones

- HOY NO ES MI DIA - MARIA INES FALCONI-comprimidoDocumento86 páginasHOY NO ES MI DIA - MARIA INES FALCONI-comprimidoelizabetho14100% (1)

- Economía de FichasDocumento1 páginaEconomía de FichasJosue GradyAún no hay calificaciones

- Reingenieria, Rediseño o Mejora de ProcesosDocumento3 páginasReingenieria, Rediseño o Mejora de Procesosahnmartin100% (1)

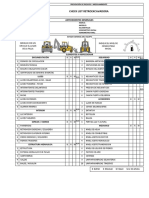

- Copia de Check List RetroexcavadoraDocumento2 páginasCopia de Check List RetroexcavadoraMiguel Angel Cisternas AlvaradoAún no hay calificaciones

- Practica de Intervención TAREA 5Documento5 páginasPractica de Intervención TAREA 5Arlet tavarezAún no hay calificaciones

- Tercer Parcial y ApuntesDocumento15 páginasTercer Parcial y ApuntesRicardoAún no hay calificaciones

- Modesta ProposicionDocumento1 páginaModesta ProposicionMiguel GutierrezAún no hay calificaciones

- REFORZAMIENTO PREESCOLAR 2.pdf Versión 1Documento5 páginasREFORZAMIENTO PREESCOLAR 2.pdf Versión 1Xavier ZamudioAún no hay calificaciones

- Articulo de OpinionDocumento8 páginasArticulo de OpinionTheCarrionAún no hay calificaciones

- Universidad Mayor, Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de ChuquisacaDocumento3 páginasUniversidad Mayor, Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de ChuquisacaHelen Andrea Mendez GuzmánAún no hay calificaciones

- Ser-Humano (Cartografía Antropológica)Documento191 páginasSer-Humano (Cartografía Antropológica)Alejandro Ramírez LópezAún no hay calificaciones

- SESIÓN DE APRENDIZAJE #09 4B - Leemos Un Afiche Sobre La Alimentación Saludable.Documento7 páginasSESIÓN DE APRENDIZAJE #09 4B - Leemos Un Afiche Sobre La Alimentación Saludable.Juan Vladimir Huallpa Vila100% (9)

- Expo CristalizacionDocumento15 páginasExpo CristalizacionJuliana MoralesAún no hay calificaciones

- 10 Ciencias NaturalesDocumento2 páginas10 Ciencias NaturalesMagui JimenezAún no hay calificaciones

- LEY N - 16.744 y Decreto Supremo N - 54Documento114 páginasLEY N - 16.744 y Decreto Supremo N - 54Natali Villalobos CortesAún no hay calificaciones

- Oviedo L. (2008). Análisis del uso de hábitat del delfín manchado pantropical Stenella attenuata (Cetacea: Delphinidae) en el Golfo Dulce, Costa Rica. Master's Thesis, Universidad Nacional Costa Rica PROCMARDocumento115 páginasOviedo L. (2008). Análisis del uso de hábitat del delfín manchado pantropical Stenella attenuata (Cetacea: Delphinidae) en el Golfo Dulce, Costa Rica. Master's Thesis, Universidad Nacional Costa Rica PROCMARCentro de Investigación de Cetáceos (CEIC) - Costa RicaAún no hay calificaciones

- NeumoníaDocumento4 páginasNeumoníaleanaletyAún no hay calificaciones

- Anexo Planificacion AnalizadaDocumento6 páginasAnexo Planificacion AnalizadaLorr RamírezAún no hay calificaciones