Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Leyes de La Motricidad

Leyes de La Motricidad

Cargado por

Jhesica Tatiana Huarachi Jimenez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

0 vistas10 páginasTítulo original

LEYES DE LA MOTRICIDAD.docx

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

0 vistas10 páginasLeyes de La Motricidad

Leyes de La Motricidad

Cargado por

Jhesica Tatiana Huarachi JimenezCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 10

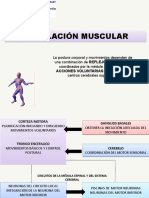

LEYES DE LA MOTRICIDAD

Ley cefalo caudal

Se controla antes las partes del cuerpo mas cercanas a la cabeza, extendiéndose posteriormente a las mas

alejadas. En consecuencia, el niño primero controlara los movimientos de la cabeza después los musculos del

cuello (le permitirán mantener erguida la cabeza), el tronco, las extremidades superiores (brazos) y finalmente

las extermidades inferiores (piernas) hasta llegar a los pies. Esta ley explica porque un niño es capaz de

levantar antes la cabeza que estar sentado y porque tiene destreza en las manos antes que en las piernas o

gateo antes de caminar.

Ley próximo distal

Es el dominio y control de las partes mas próximas al eje corporal (línea imaginaria que divide el cuerpo de

arriba hacia abajo en dos mitades simetricas) es anterior que el de aquellas otras mas alejadas de este. Asi el

hombro se controla primero a continuación el codo, la muñeca y los dedos, en este orden. El control fino de

las partes mas alejadas del eje corporal no se consigue en la primera infancia sino que se alcanza

posteriormente.

Ley de actividades en masa a las especificas

Tendencia a pasar de la utilización de musculos grandes a los pequeños. Los movimientos vasto van dando

paso a movimientos mas precisos. La integración de grupos musculares permite que los movimientos sean

mas finos.

Ley de desarrollo de flexores y extensores

Poseen primacia los movimientos de los musculos flexores. La capacidad para coger objetos es anterior a la

capacidad para soltarlo. El aprendizaje no ejerce sobre estas leyes ningún influjo.

EVOLUCIÓN DEL TONO

DEFINICIÒN

El tono muscular, necesario para realizar cualquier movimiento, está, pues, regulado por el sistema nervioso.

Se necesita un aprendizaje para adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta

adaptación no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se vería seriamente afectado,

puesto que, en gran medida, depende de nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos

como punto de partida para la aparición de procesos superiores.

El tono muscular proporciona sensaciones propioceptivas que inciden fundamentalmente en la construcción

del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y de su control depende de un correcto

funcionamiento y dominio de la tonicidad.

La variabilidad de la tensión tónica está asegurada en su mayor parte por la actividad gamma, frenadora del

reflejo miotático elemental. Sobre la motoneurona gamma y por medio de la red neuronal convergen todas las

incitaciones elaboradas en los diversos niveles del neuroeje.

El tono muscular, a través de uno de los sistemas que lo regulan, la formación reticular, está estrechamente

unido con los procesos de atención, de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad

tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control de la tonicidad

intervenimos también sobre el control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier

aprendizaje. Asimismo, a través de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de

reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el campo de las emociones y de la

personalidad, con la forma característica de reaccionar del individuo. Existe una regulación recíproca en el

campo tónico-emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se expresan siempre en

tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta interesante la posibilidad de hacer reversible la

equivalencia y poder trabajar con la tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la

tensión emocional de las personas.

El tono es, pues, como intuyera claramente Wallon, la fuente de la emoción, con lo cual se convierte en un

elemento clave en la relación con el otro. La función tónica al actuar sobre todos los músculos del cuerpo,

regula constantemente sus diferentes actitudes y así se convierte en base de la emoción. El tono actúa,

además de cómo preparador de la acción, como caja de resonancia de las interacciones del individuo con su

ambiente.

El tono muscular puede ser normal (normotonía) o patológico. Este último se manifiesta por defecto

(hipotonía) o por exceso (hipertonía), y se expresa como rigidez o espasticidad. Aparece sobre la base del

reflejo miotático (de estiramiento muscular) monosináptico, formado por fibras sensitivas que parten de los

husos neuromusculares, para hacer sinapsis con la motoneurona alfa de la columna anterior de la médula

espinal, y llevar el estímulo efector, mediante fibras motoras somáticas, al músculo correspondiente.

EVOLUCIÓN DEL TONO POSTURAL DURANTE LA GESTACIÓN Y EL PRIMER AÑO DE VIDA

El tono muscular es el estado de tensión o contracción muscular, permanente e involuntaria, de naturaleza

esencialmente refleja, cuya misión fundamental es el ajuste de la postura y de la actividad corporal general.

El prematuro de 28 semanas de gestación, al encontrarse acostado en posición decúbito dorsal, permanece

en extensión total con falta absoluta de lucha contra la gravedad, lo que hace que todos los segmentos del

cuerpo estén en contacto con la superficie. La cabeza se encuentra invariablemente rotada hacia un lado, sin

que esto provoque el reflejo tónico cervical, que aparece a las 32 semanas. (Ver anexo pág. 1)

A partir de las 32 semanas de gestación, aparecen las características definitivas de la postura del RN. De

acuerdo con las características maduracionales caudocefálicas, primero aumenta el tono en las extremidades

inferiores, las que aparecen parcialmente flexionadas.

A las 34 semanas adopta la típica postura de rana. Las estructuras superiores flexionadas o no, descansan

sobre la superficie a ambos lados de la cabeza y las inferiores en flexo abducción, apoyan su cara externa

sobre la superficie.

A las 37 semanas, las cuatro extremidades se flexionan, aunque persiste la actitud de la edad anterior.

A las 41 semanas predomina el tono flexor sobre el extensor y el aductor, sobre el abductor. Las cuatro

extremidades están fuertemente flexionadas y en aducción, solo apoyando los talones sobre la superficie.

Durante el primer año de vida el tono muscular muestra amplias variaciones, como parte del proceso

madurativo. Las repercusiones del parto y las dificultades de adaptación condicionan sensibles variaciones

del tono muscular entre uno y otro niño. Por lo común los RN presentan un período de hipotonía

generalizada, desde el primer al tercer día, para luego ir adquiriendo paulatinamente al cuarto a quinto día,

valores máximos de tonicidad, que persistirán en los meses subsiguientes (Coriat 1970). A fines del tercer

mes o durante el cuarto mes, comienza un suave y progresivo descenso del tono muscular que recién se

detendrá pasado el primer año de vida. Regulación que implica un proceso de inhibición de los centros

corticales profundos por estimulación de los centros de integración corporal. Al año de edad se presenta una

franca hipotonía fisiológica, determinante del pie plano y del genuvalgo, de los pequeños que inician la

deambulación.(ver anexo pág 2)

Generalmente no existen asimetría en el tono muscular, no obstante, durante los primeros tres meses de vida

postnatal, los estímulos aferentes originados en receptores cervicales suelen inducir respuestas tónicas

diferentes según el lado hacia el cual esté girada la cabeza.

El tono muscular presenta variantes fisiológicas notorias: durante el sueño disminuye al máximo y se exalta al

llorar. Las emociones se expresan a través de útiles variantes del tono, constituyendo la manera de

expresión fundamental del niño pequeño durante sus primeros meses de vida, cuyas huellas persisten toda la

vida, como elementos coadyuvantes de la actitud y expresión corporal.

EVALUACIÒN DEL TONO MUSCULAR

Al realizar la exploración del tono muscular se precisa valorar tres aspectos básicos, siguiendo las

consideraciones de André Thomas y Ajuriaguerra(4), la extensibilidad, la pasividad y la consistencia muscular.

Obviamente no existe una escala de valoración que permita especificar cual es la frontera entre lo normal y lo

patológico, jugando un papel determinante la edad del niño, ya que los procesos de maduración neurológica,

central y periférica, condicionan la instauración de cambios progresivos en el tono muscular y en los patrones

de desarrollo motriz. Por tanto no es comparable la extensibilidad, la pasividad y la consistencia muscular de

un recién nacido con las que pueda mostrar un adolescente. Estas lógicas diferencias definen distintos grados

cronológicos de normalidad, sin olvidar que quizás estemos ante unos criterios de valoración de la exploración

neurológica en donde la experiencia del clínico es esencial para marcar su propia escala de medida.

La pasividad, que traduce la resistencia que se detecta al intentar movilizar pasivamente una articulación,

puede considerarse el dato clínico que define más correctamente el auténtico tono muscular.

Se explora la resistencia muscular al desplazamiento de segmentos de las extremidades. Generalmente se

busca mediante movimientos de flexo-extensión en los codos, muñecas, rodillas y tobillos y se tienen en

cuenta los siguientes parámetros:

Calidad del tono: es muy importante hacer una valoración minuciosa del tono muscular movilizando de forma

pasiva todas extremidades y sus articulaciones. De esta forma encontraremos signos de alerta si hay

hipotonía, hipertonía, distonías, espasticidad...

Grado de anormalidad: si encontramos una anormalidad en el tono muscular es importante describir si se

presenta en mayor o menor grado.

Distribución: hay que valorar si se encuentra una anomalía del tono a qué extremidades afecta o si afecta al

tono muscular de tronco. Valorar si hay asimetría del tono en miembros es fundamental.

Las variaciones de lo normal, son:

Hipotonía: tono muscular disminuido

Hipertonía: tono muscular aumentado. Este puede presentarse de distinta forma:

- Rigidez espástica o "en navaja": se caracteriza por un tono mayor al iniciar el movimiento que luego

disminuye. Es propio de lesiones de la vía piramidal.

- Rigidez plástica o "en tubo de plomo": el aumento del tono muscular es parejo a lo largo de todo el

movimiento. Se puede encontrar en afecciones extrapiramidales.

- Rigidez en rueda dentada: la resistencia muscular se siente como pequeñas sacudidas sucesivas, como si

la articulación estuviera reemplazada por una rueda dentada. También se puede encontrar en afecciones

extrapiramidales.

La evaluación del tono muscular durante el sueño no es aconsejable porque durante el sueño existe una

disminución fisiológica del tono muscular. De igual forma, para evaluar la Espasticidad el niño debe estar

tranquilo, ya que si está molesto, cansado, adolorido o inquieto la Espasticidad suele aumentar.

HIPOTONIA : Es la disminución del tono muscular. Los bebés que padecen esta condición presentan flacidez

y se siente como si fueran "muñecos de trapo" al cargarlos. Suele reconocerse también como flacidez. Es a

menudo un signo de una anomalía preocupante y puede sugerir la presencia de una disfunción del sistema

nervioso central, trastornos genéticos o trastornos musculares.

Los bebés hipotónicos descansan con sus codos y rodillas extendidas fláccidamente, mientras que los bebés

con tono normal tienden a tener los codos y las rodillas flexionados. Igualmente, el control de la cabeza puede

ser deficiente o ausente en el niño con flacidez, por lo que su cabeza puede caer hacia un lado, hacia atrás o

hacia adelante.

A los bebés con tono normal se los puede levantar con las manos de los padres colocadas bajo las axilas,

mientras que los bebés hipotónicos tienden a deslizarse entre las manos de los padres a medida que tratan de

levantarlos.

ESPASTICIDAD

La espasticidad es una de las manifestaciones más frecuentes del síndrome piramidal. Ha sido definida por

Lance en 1980 como "un trastorno motriz caracterizado por un aumento del reflejo tónico de estiramiento

(tono muscular), con reflejos tendíneos exagerados, debido a un hiperexcitabilidad del reflejo miotático".

Clínicamente se percibe como una sensación de resistencia aumentada al movilizar pasivamente, un

segmento de la extremidad de un paciente en decúbito y relajado; esta resistencia puede aumentar y alcanzar

un máximo en determinado arco del movimiento (pudiendo frenarlo), para ceder súbitamente si se continúa el

estiramiento. Esta peculiaridad se conoce como hipertonía "en navaja". Tiene un carácter elástico (que la

diferencia de la rigidez extrapiramidal que es plástica y de resistencia uniforme) y su intensidad se estima de

acuerdo con la velocidad de estiramiento y el ángulo de aparición del fenómeno "en navaja". Varía con la

posición del paciente, temperatura ambiental, estímulos cutáneos, etc. e incluso puede observarse

fluctuaciones de un día a otro.

La espasticidad forma parte de los signos positivos del síndrome de la neurona motora superior junto con la

hiperreflexia tendínea, la exaltación de los reflejos cutáneos (como la respuesta flexora de retirada), el clonus

y el signo de Babinski; los signos negativos son la debilidad o paresia y la pérdida de la destreza.

En este estado, el movimiento pasivo de una articulación, especialmente si se hace rápidamente, produce una

contracción de los músculos elongados (reflejo de estiramiento). En ocasiones la elongación pasiva produce

una sucesión de reflejos de estiramiento causando una oscilación rítmica de la extremidad llamada clonus.

Analizaremos los diversos factores y teorías en relación a la espasticidad:

a.- El aumento de los reflejos tendíneos fue atribuido por largo tiempo a una exacerbación en la respuesta del

huso neuromuscular al estiramiento. Sin embargo hay hechos que se oponen a esta interpretación.

b.- En cambio una hiper-excitabilidad de la motoneurona Alfa puede ser la causa de la hiper-reflexia. Esta

sería provocada en parte por un cambio en la propiedad de la membrana de dichas neuronas, debido a la

presencia de áreas hiper-excitables. En efecto, se ha podido determinar que en ciertas lesiones pueda haber

desaparición de algunos botones dendríticos y germinación ("sprouting") de otros. Esto podría significar que

un porcentaje anormalmente alto de sinapsis fueran excitatorias.

c.- Otra teoría atribuye la hiper-excitabilidad de la motoneurona Alfa a una reducción en la inhibición que

desciende normalmente de centros más altos y no a un aumento en la actividad excitatoria. Esta ha sido

llamada la teoría del "desbalance" entre influencias excitatorias e inhibitorias que reciben normalmente las

motoneuronas desde centros superiores no estando aún bien precisadas estas vías. Esta hiper-excitabilidad

de las motoneuronas estaría especialmente desencadenada por una deficiencia de los mecanismos

inhibitorios más que a fenómenos de facilitación.

d.- También se ha encontrado una reducción en la inhibición recíproca ejercida por los aferentes sobre las

motoneuronas. En efecto éstos, además de activar las motoneuronas en cuyos músculos se originan, inhiben

las de los antagonistas. Esta inhibición está disminuida en la espasticidad produciéndose el fenómeno de

contracción simultánea denominado co-contracción que consiste en contracción simultánea de agonistas y

antagonistas.

f.- Los aferentes de los órganos tendíneos de Golgy (fibras IB) ejercen una acción inhibitoria sobre las

motoneuronas. Se denomina inhibición autógena y está reducida en pacientes espásticos, contribuyendo a la

hiper-excitabilidad del reflejo miotático.

TONO FLUCTUANTE

Característico de la Atetosis. Se caracteriza por contracciones y movimientos involuntarios e incontrolados de

las extremidades dístales (miembros y cara) provocados por daños en los ganglios de la base (Vía

extrapiramidal). El tono muscular es fluctuante entre la hipertonía y la hipotonía.

Suelen persistir reflejos arcaicos, el lenguaje es muy variable, se pueden dar casos de pequeños fallos en la

articulación hasta casos graves de pérdida total del habla pasando por un habla incoordinada y carente de

ritmo. Suele darse en el 10% de los casos de parálisis. Se afectan la masticación y la deglución y se da con

cierta frecuencia la subluxación del maxilar.

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR Y POSTURAL EN LA PRIMERA ETAPA DE LA

VIDA

Secuencialidad

La secuencia es decir el orden en las adquisiciones motrices va a ser común para todos los niños. Esta

relacionado con patrones de desarrollo, mencionados anteriormente. Sin embargo, se debe confundir orden

con ritmo, es decir el tiempo que cada niño o niña tarda en pasar de una adquisición motriz a otra. Ahí es

donde si vamos a encontrar diferencias individuales, que tendremos que respetar y atender.

Paso de conductas reflejas a conductas voluntarias

La conducta motora del recién nacido es básicamente refleja o involuntaria. Pero a medida que se van

mielinizando las áreas corticales, no debemos olvidar que se trata de un proceso y que por lo tanto el cambio

no se produce de un modo abrupto.

Paso de conductas motoras generales a conductas especificas

Los movimientos globales o generales aparecen antes que los mas localizados, precisos y coordinados. Asi ,

cuando un bebe quiere alcanzar un objeto, realiza movimientos amplios y poco coordinados con todo su

cuerpo (4-5 meses). Posteriormente a medida que va desarrollando la capacidad de acercamiento de la mano

al objeto, los movimientos serán mas precisos y económicos como la pinza (9-12 meses) donde solo usara los

dedos.

PRIMER AÑO DE VIDA. DESARROLLO MOTOR Y POSTURAL AUTÓNOMO.

Innu 7 meses

La motricidad desempeña dos funciones en la relación al niño con su entorno, la adquisición de movimientos

autónomos, establece una nueva relación del niño con el mundo que lo rodea. Una de estas funciones es

que, a través de los movimientos expresivos hace posible la comunicación, por ejemplo las posturas y los

gestos que acompañan a la comunicación verbal. Otra función es que permite los desplazamientos del propio

cuerpo en el espacio y la manipulación de los objetos. Por ejemplo, poder tomar los objetos por sí mismo y

desplazarse hasta lugares a los que antes sólo llegaba con la apoyo del adulto.

Esto transforma sustancialmente su capacidad de actuar y transformar así su mundo, de esta forma

modificará la vivencia de “sí mismo” e iniciará el camino hacia la autonomía. Una de las claves para la

adquisición de los movimientos autónomos es la manera como los adultos toleran o aceptan la autonomía del

niño. El aparato motor toma el valor de facilitar la asimilación y transformación del mundo espacial. Las

acciones del niño es en el espacio le ayuda a vivenciar y experimentar su cuerpo. De esta forma va tomando

conciencia de su cuerpo, como también de la ubicación en el espacio y desplazamiento de los objetos. Las

nociones de lateralidad devienen de la ubicación de los objetos en relación a su cuerpo. Determinado estudios

demuestran que “La percepción que el niño adquiere de su propio cuerpo posicionado en el espacio,

actuando por sí mismo sobre los objetos e interactuando con los seres humanos, resulta un elemento

constitutivo de la personalidad.”

Factores que intervienen en el desarrollo motor y postural autónomo:

1- Postura decúbito dorsal

Según los diversos estudios la postura recomendable es la decúbito dorsal, en la actualidad se sugiere

activamente para reducir el riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL ). Además de los

beneficios que esta posición conlleva en relación a la de desarrollo, en relación con la posición decúbito

ventral.

Los beneficios que esta postura aporta son:

· Cuando el bebé esta acostado sus agitaciones e impulsos pueden manifestarse ya sea como descarga

emocional, como ejercicio o como medio de expresión.

· Asimismo le permite observar el entorno, regular sus tensiones, moverse libremente, expresar sus

necesidades y ubicarse en el espacio concreto.

· A su vez el adulto se encuentra en mejores condiciones para significar las expresiones del niño,

facilitando el desarrollo de la comunicación.

· Ayuda en el despertar del bebé, ya que le resulta progresivo y armónico, beneficiándose así la regulación

autónoma de los tiempos necesarios para pasar de un nivel de conciencia a otro. Puede observarse que los

niños se despiertan de buen humor: ya que no necesitan llorar para que alguien los cambie de postura. Suele

encontrárselos jugando con sus manos, manipulando las mantas de su cuna, emitiendo sonidos o

simplemente observando el entorno.

· También ofrece ventajas en relación con la regulación de la temperatura corporal, frente a sensaciones de

asfixia o ante el aprisionamiento de cualquiera de sus miembros. Si los niños se encuentran acostados sobre

colchones muy blandos o demasiado abrigados se activará un reflejo, al que Pavlov denominó “de liberación”

que sólo puede ser eficaz si los miembros tienen libertad de movimiento. En buenas condiciones, es posible

observar que los niños se destapan durante el sueño debido al aumento de la temperatura corporal, o frente a

la sensación de asfixia producto de la acumulación del Dióxido de Carbono que libera su exhalación. Cumple,

en consecuencia, una importante función respecto a la posibilidad de preservar al bebé de situaciones que

pueden ser mortales

2- El desarrollo de la Motricidad libre

La Dra. Emmi Pikler fue una de las propulsoras manifestando que el desarrollo de la motricidad libre puede

considerarse como fisiológico pero requiere, para manifestarse, determinadas condiciones afectivas y

materiales.

Los estudios demostraron que en determinadas condiciones, los bebés desarrollan entre las posturas

(decúbito dorsal, el ventral, la posición sentado y la de pie), un sinfín de posturas y movimientos a los que

denominó “posturas y desplazamientos intermedios”.

Las rodadas, el reptado, el gateo y las torsiones del tronco en posición ventral, preparan la musculatura para

las posiciones sentado, de pie y la marcha. Estas posturas inician tempranamente la función de locomoción.

En consecuencia, la organización autónoma de la actividad postural se presenta como una puesta en relación

de las fuerzas físicas que operan sobre el cuerpo del niño, en función de los estímulos del entorno.

En el curso del desarrollo de los grandes movimientos basados en la iniciativa del niño, Emmi Pikler reconoce

diez fases determinadas por los desplazamientos y las posturas. Estas conductas se integran a las

precedentes, configurando esquemas de acción progresivamente más complejos.

Estas fases, que van desde la posición dorsal hasta la marcha estable, constituyen los indicadores que

tomaremos para la valoración del desarrollo motor.

FASE 1

Esta fase va desde la postura decúbito dorsal sin motilidad, hasta el colocarse voluntariamente de costado,

mantenerse en esa posición y regresar a la posición dorsal. El comienzo de esta fase se caracteriza por

sacudidas, flexiones, extensiones de los miembros y movimientos de rotación de la cabeza, aun sin motilidad.

Progresivamente, conforme avanzan la maduración y la organización del sistema nervioso, los movimientos

se van haciendo cada vez más controlados hasta lograr la direccionalidad.

La designación “gira de costado” es iniciada por la rotación de la cabeza y alcanzada por la acción coordinada

del brazo, el tronco y por el movimiento de apoyatura de las piernas.

Las primeras manifestaciones pueden observarse entre el 3º y 7º mes, aunque ciertos factores biológicos y

del entorno pueden retrasar su aparición.

Entre los factores del entorno que impiden la libertad de movimiento, se ha encontrado la colocación del niño

en decúbito ventral, el sostén del niño en brazos, sentar al bebé en cochecitos o sillitas durante el tiempo de

vigilia.

Fase 2

“Gira boca abajo”

Puede observarse esta adquisición entre el 4º y 8º mes.

Sin embargo, ciertos factores del entorno o biológicos pueden retrasar su manifestación, por lo que resulta

imprescindible crear las condiciones para que el niño pueda organizarla por sí mismo. Al principio, esto

requiere de un gran esfuerzo y numerosos intentos. Por lo general, las primeras veces que alcanza esta

posición, una de las manos queda atrapada debajo del abdomen. Resulta fundamental saber esperar el

tiempo que sea necesario para que el niño pueda resolver por sí mismo esta situación.

El posicionamiento del cuerpo determina y condiciona la actividad exploratoria y locomotora. La superficie

proporcionada por el apoyo de las manos, el abdomen y los miembros inferiores, se convierte en una fuente

de estimulación reguladora de las reacciones de enderezamiento.

Fase 3

“Gira repetidamente” y “se desplaza rodando”

Pasa de la posición dorsal a la ventral y vuelve a la dorsal. Esta fase incluye las conductas “gira

repetidamente” y “se desplaza rodando”. Estas conductas pueden observarse entre los 4 y 9 meses para la

primera y entre los 6 y 10 meses para la segunda. Estos esquemas de acción consisten en un cambio

continuo y en el mismo sentido desde la posición dorsal a la ventral y de esta nuevamente a la dorsal. A partir

de ellas pueden recorrer “largas distancias”. Tales comportamientos se desarrollan conjuntamente con

esquemas de manipulación. Resultan un medio para alcanzar un objeto que está fuera del espacio proximal, o

para acercarse y alejarse de los adultos. Cumplen un rol esencial en el desarrollo de la lateralidad, noción

fundamental para la ubicación y el desplazamiento del cuerpo en el espacio

Fase 4

“Repta”

El reptado representa el comienzo de los desplazamientos en sentido antero-posterior. Puede observarse el

inicio de esta conducta entre el 7º y 13º mes. Reptar le permite al niño desplazarse con mayor velocidad y

alcanzar objetos que se encuentran a considerable distancia respecto de su cuerpo. Este tipo de

desplazamiento, conjuntamente con las rodadas, las torsiones y el gateo, preparan la musculatura global del

cuerpo para adoptar y mantener la postura sentado y la de pie. Integrando los nuevos movimientos a los ya

adquiridos, incrementa el repertorio de comportamientos en secuencias cada vez más complejas, que se

caracterizan por la buena coordinación, la plasticidad y la armonía.

Alternando tiempos de actividad y de reposo, desplazamientos y manipulación, organiza y regula el tono

muscular necesario para la acción.

Durante este período, adquiere mayor velocidad y coordinación en el reptado. Progresivamente va

despegando cada vez más el tronco del piso, hasta alcanzar la posición “a gatas”.

Se considera que el niño alcanzó esta posición cuando el tronco se halla despegado del suelo y alcanza la

horizontal.

Paralelamente, puede mantenerse en la postura semi-sentada cuando, a partir de colocarse de costado,

puede elevar parte del tronco del piso manteniendo los apoyos de la cadera, muslo, codo o mano.

Fase 5

“Gatea”

El gateo apoyando las rodillas y las manos, puede observarse entre el 8º y 16º mes. Representa un salto

cualitativo en la organización postural, por cuanto el tronco se encuentra despegado del piso.

A partir de una base de sustentación amplia que le brinda buena estabilidad, el niño irá disminuyendo,

progresivamente, la cantidad de apoyos hasta alcanzar la vertical.

Iniciará elevaciones de su tronco, apoyando las manos sobre planos verticales y desniveles, preparando la

organización postural y la musculatura para la postura sedente.

El dominio de las fuerzas físicas que operan sobre su cuerpo le proveen nuevas sensaciones y percepciones

integrando a su Esquema Corporal las nociones de altura y profundidad.

Fase 6

“Se sienta”

Tradicionalmente se considera al niño sentado con apoyo de las manos. Contrariamente, Emmi Pikler

considera que el niño “se sienta” cuando alcanza esta postura en forma autónoma. Describe una importante

diversidad de posiciones en los miembros inferiores.

Expresa la Dra. Pikler: “El niño está sentado cuando su tronco se halla aproximadamente vertical y su peso

descansa casi enteramente sobre los dos isquiones y los glúteos.”

La organización autónoma de la postura sedente se observa entre los 9 y los 16 meses.

Esta postura le brinda libertad de movimiento, permitiéndole salir o regresar a ella, conforme a sus proyectos

de acción.

En el desarrollo motor y postural autónomo, los niños llegan siempre a la postura sedente a partir de la

postura “semisentada” o “a gatas”.

Los estudios realizados por Pikler revelaron, por un lado, que los niños alcanzaban esta postura con una

buena alineación de los segmentos vertebrales y, por el otro, que jamás llegaban a sentarse desde la postura

en decúbito dorsal.

Teniendo en cuenta estos estudios, llegamos a la conclusión de que tomar a los niños de las manos para

llevarlos a la posición sentada resulta antinatural y antifisiológico.

Fase 7

“Se arrodilla”

Continuando con los esquemas de acción desarrollados a partir de los reptados y gateos, traslada la misma

secuencia postural apoyando las manos sobre el plano vertical, hasta quedar arrodillado.

Se considera que el niño está arrodillado cuando su tronco se encuentra cercano a la vertical y el peso de su

cuerpo descansa sobre una o ambas rodillas.

La aparición de esta conducta se observa entre los 9 y los 15 meses.

En esta postura se desplazan y pasan con gran habilidad a la postura sedente, al gateo regresando

nuevamente a ella. El arrodillado se presenta como un precursor de la postura de pie y de la marcha que le

permite organizar la verticalidad del tronco, alineándola con los muslos, a la vez que el centro de gravedad

permanece cercano a la base de sustentación.

Fase 8

“Se pone de pie”

A partir de la postura arrodillada, apoya las manos en el plano vertical proporcionado por las paredes,

muebles y el cuerpo de los adultos, llevando a cabo los primeros intentos de ponerse de pie. La organización

autónoma de esta postura, puede observarse entre los 9 y los 16 meses. Los primeros desplazamientos en la

posición de pie son hacia los costados, debido a que mantiene los apoyos de las manos en los planos

verticales.

Fase 9

“Comienza a andar sin sujetarse”

Conquistada la fase anterior, retira progresivamente los apoyos de las manos y comienzan a andar sin

sujetarse. Esto puede observarse entre los 12 y los 21 meses.

En los primeros intentos se desplazan lenta y prudentemente, con una base de sustentación amplia en la que

los brazos se ubican separados del cuerpo facilitando la organización del equilibrio.

Fase 10

“Camina”

El caminar como conducta preponderante es propio del segundo año de vida. Se observa, cuando el

desarrollo motor se organiza en forma autónoma entre los 13 y los 21 meses.

Caminar, representa un salto cualitativo en el desarrollo del ser humano. El niño camina no sólo porque

cuenta con un repertorio biológico innato, sino también porque lo hacen los seres humanos que viven a su

alrededor. Esta conducta pone de manifiesto tanto el nivel de los procesos madurativos y de la organización

funcional, como el de los procesos psicológicos de individuación e identificación, asociados, a un deseo

profundo de desarrollarse y crecer... la función motriz no es “puro acto mecánico”.

La actividad motora se conquista e integra en actividades que surgen de la iniciativa del niño, en el

intercambio activo y permanente con su entorno.

La motricidad del ser humano está relacionada con lo más profundo de su ser. Motivada por la necesidad, el

deseo y el impulso de conocimiento, pone en acción un repertorio biológico que sólo puede expresarse en

función de la relación que establece el sujeto con el medio.

El movimiento es fuente de vida. Todo cuanto tiene vida se manifiesta a través de él. Movimiento de los

sistemas vitales.

Movimiento del ser en el espacio concreto y en relación con los sujetos. Contrariamente, la quietud, la

inactividad, el sedentarismo, la falta de proyectos, son algunas de las principales causas de enfermedad, que

sólo se recuperan gracias a la acción, es decir, al movimiento orientado hacia un objetivo.

Para que el niño pueda orientarse subjetivamente en el espacio objetivo, debe aprender a modelar sus

propios gestos en relación con los objetos y con los sujetos.

Los desplazamientos le permiten al niño vivenciar la distancia con el adulto. Acercarse y alejarse serán una

consecuencia de los movimientos realizados, al principio sin intencionalidad.

Para él, la posibilidad de moverse libremente representa el acceso a la fuente principal de conocimiento: su

propio cuerpo y, a través de él, al mundo que lo rodea.

El adulto, por su parte, cumple con un rol indirecto en las actividades del niño. No enseña al niño a realizar

ningún movimiento en particular. Su función es la observar y proveerle, conforme a su nivel de desarrollo, los

elementos necesarios para su evolución.

También podría gustarte

- Síntesis Sistema NerviosoDocumento8 páginasSíntesis Sistema Nerviosoyocairi sueroAún no hay calificaciones

- Nombres Propios ComunesDocumento8 páginasNombres Propios ComunesJhesica Tatiana Huarachi Jimenez0% (1)

- Como Surgio La Educación Inicial en BoliviaDocumento4 páginasComo Surgio La Educación Inicial en BoliviaJhesica Tatiana Huarachi Jimenez80% (5)

- Tome El Control de Su SaludDocumento4 páginasTome El Control de Su SaludRudaGicaAún no hay calificaciones

- La PropiocepciónDocumento2 páginasLa PropiocepciónMaría Camila Gómez GaonaAún no hay calificaciones

- Conductas PsicomotricesDocumento6 páginasConductas PsicomotricesGabriel Andres Carrasco CarcamoAún no hay calificaciones

- Tono MuscularDocumento6 páginasTono MuscularAmels HeRnandez100% (1)

- Apunte Desarrollo Socioemocional PDFDocumento39 páginasApunte Desarrollo Socioemocional PDFNativos NaturalesAún no hay calificaciones

- Regulación Muscular1Documento19 páginasRegulación Muscular1Lourdes PerdomoAún no hay calificaciones

- Educación PsicomotrizDocumento12 páginasEducación PsicomotrizJessica MuellerAún no hay calificaciones

- Psicomotricidad y Estimulación TempranaDocumento14 páginasPsicomotricidad y Estimulación TempranaTere Garcia100% (1)

- Coordinacion Dinamica General Yoqui PDFDocumento20 páginasCoordinacion Dinamica General Yoqui PDFGeoconda Yagual100% (1)

- Tono Muscular PresentacionDocumento33 páginasTono Muscular PresentacionRaúl Nolasco VelazquezAún no hay calificaciones

- PsicomotricidadDocumento8 páginasPsicomotricidadJohann David Diaz RamirezAún no hay calificaciones

- Tono Muscular Normal y Sus Alteraciones. para 3º y 4º MediosDocumento18 páginasTono Muscular Normal y Sus Alteraciones. para 3º y 4º MediosMauricio Ariel Doddis PavezAún no hay calificaciones

- MÓDULO (PPA06) :: Sistema Nervioso, Linfático E Inmunológico, Endócrino Y TegumentarioDocumento36 páginasMÓDULO (PPA06) :: Sistema Nervioso, Linfático E Inmunológico, Endócrino Y TegumentarioEnglish TeacherAún no hay calificaciones

- Desarrollo Psicomotor en El Primer Año de VidaDocumento16 páginasDesarrollo Psicomotor en El Primer Año de VidaCarlos Ismael EspinozaAún no hay calificaciones

- Daeb08 23-Ago2006Documento122 páginasDaeb08 23-Ago2006EdlaclaAún no hay calificaciones

- Movimientos y Coordinaciones GeneralesDocumento9 páginasMovimientos y Coordinaciones GeneralesJonathan MoralesAún no hay calificaciones

- Diapositiva de Desarrollo PsicomotorDocumento17 páginasDiapositiva de Desarrollo PsicomotorYarle PalaciosAún no hay calificaciones

- La Psicomotricidad Etapas y Áreas. Propuesta Aplicada Al Baloncesto Agustín GayuboDocumento10 páginasLa Psicomotricidad Etapas y Áreas. Propuesta Aplicada Al Baloncesto Agustín GayuboIsaac GonzálezAún no hay calificaciones

- Cadena Cinemática. ErgonomíaDocumento15 páginasCadena Cinemática. Ergonomíagenesis gonzalezAún no hay calificaciones

- Motricidad GruesaDocumento4 páginasMotricidad GruesaLuisSaavedraFlores100% (1)

- Anatomia de La Rodilla y DanzaDocumento7 páginasAnatomia de La Rodilla y DanzaMiguel Solano100% (2)

- HipotoniaDocumento33 páginasHipotoniaLuchitoGoicocheaTraucoAún no hay calificaciones

- Coordinacion Segmentaria Power PointDocumento17 páginasCoordinacion Segmentaria Power Pointjhonny villalbaAún no hay calificaciones

- Psicomotricidad y Ejercicio Fisico para MayoresDocumento34 páginasPsicomotricidad y Ejercicio Fisico para MayoresPatricia Valenzuela100% (2)

- El Desarrollo Motor Del Niño y Preparación para La Escritura PDFDocumento36 páginasEl Desarrollo Motor Del Niño y Preparación para La Escritura PDFGina Olvera100% (1)

- Artìculo de La PsicomotricidadDocumento23 páginasArtìculo de La PsicomotricidadRalph Lobos100% (1)

- SensitivoDocumento54 páginasSensitivoJosue ChapalbayAún no hay calificaciones

- Bases Del Movimiento HumanoDocumento76 páginasBases Del Movimiento HumanoGrecia Melchor100% (1)

- Desarrollo PsicomotorDocumento8 páginasDesarrollo PsicomotorJoel Zagael100% (1)

- PraxiaDocumento14 páginasPraxiaCristian Andrés Castro SalazarAún no hay calificaciones

- Propiocepción Bases Neurofisiologicas de La Estimulación TempranaDocumento14 páginasPropiocepción Bases Neurofisiologicas de La Estimulación TempranaConstanza Salazar VidalAún no hay calificaciones

- Ludomotricidad y PsicomotricidadDocumento7 páginasLudomotricidad y PsicomotricidadYordi GerónAún no hay calificaciones

- PsicomotricidadDocumento37 páginasPsicomotricidadGonzález GisselAún no hay calificaciones

- La Resistencia y Su TiposDocumento3 páginasLa Resistencia y Su TiposVincent RodriguezAún no hay calificaciones

- PROYECTODocumento112 páginasPROYECTOAlba SanzAún no hay calificaciones

- Ejercicios TesisDocumento39 páginasEjercicios TesisVeronica Guevara Callire100% (1)

- Procesos Cognitivos AITZADocumento4 páginasProcesos Cognitivos AITZAAlex Fercho Chavez LadinesAún no hay calificaciones

- Coordinacion Dinamica General PDFDocumento12 páginasCoordinacion Dinamica General PDFKatheryn QuiñonesAún no hay calificaciones

- Coordinacion Motriz en Los NiñosDocumento2 páginasCoordinacion Motriz en Los NiñosYusKariiVegaAún no hay calificaciones

- SENSOPERCEPCIONDocumento9 páginasSENSOPERCEPCIONDarch KndAún no hay calificaciones

- Introducción Al Control MotorDocumento33 páginasIntroducción Al Control MotorPablo LagosAún no hay calificaciones

- El Sistema FascialDocumento8 páginasEl Sistema FascialYelka Benavente UgarteAún no hay calificaciones

- Integración y Actualización en El Concepto Bobath D . Leonor AntoniettiDocumento62 páginasIntegración y Actualización en El Concepto Bobath D . Leonor Antoniettiana sanchezAún no hay calificaciones

- Desarrollo de Habilidades en La InfanciaDocumento11 páginasDesarrollo de Habilidades en La InfanciaMireille Martinez HernandezAún no hay calificaciones

- NEUROFISIOLOGIADocumento95 páginasNEUROFISIOLOGIADavid PaniaguaAún no hay calificaciones

- CordinacionmotoraDocumento13 páginasCordinacionmotoraruedacesarAún no hay calificaciones

- Sistema Piramidal y ExtrapiramidalDocumento2 páginasSistema Piramidal y ExtrapiramidalDinaOrdoñezAún no hay calificaciones

- Prension LocomocionDocumento11 páginasPrension LocomocionPamela Garcés ReyesAún no hay calificaciones

- Apunte Neurorehabilitación AdultoDocumento7 páginasApunte Neurorehabilitación AdultoBárbara Romero OlateAún no hay calificaciones

- El Juego en El Desarrollo InfantilDocumento4 páginasEl Juego en El Desarrollo InfantilMary Carmen HuertaAún no hay calificaciones

- Sistema PropioceptivoDocumento4 páginasSistema PropioceptivoSELENE NICOLE AGUIRRE ROJASAún no hay calificaciones

- Módulo 2Documento35 páginasMódulo 2MarynellaAún no hay calificaciones

- 001 Psicomotricidad Coordinacion y Esquema Corporal1Documento10 páginas001 Psicomotricidad Coordinacion y Esquema Corporal1Katty MillanAún no hay calificaciones

- Ejercicios para Mejorar La Postura CorporalDocumento4 páginasEjercicios para Mejorar La Postura CorporalIvankiss VillalobosAún no hay calificaciones

- Tono MuscularDocumento11 páginasTono MuscularCarolina de CalzadillaAún no hay calificaciones

- El Control Postural QUINTO SEMESTREDocumento8 páginasEl Control Postural QUINTO SEMESTREliliana arana cariAún no hay calificaciones

- Unidad: en Familia Festejamos A MamaDocumento118 páginasUnidad: en Familia Festejamos A MamaRUTH PEREZ100% (1)

- Disarmonías Tónico - Motora (Valeria)Documento2 páginasDisarmonías Tónico - Motora (Valeria)Sofía Castaña67% (3)

- PSICOMOTRICIDADDocumento4 páginasPSICOMOTRICIDADJESSIKA GARCETEAún no hay calificaciones

- Hipotonía e HipertoníaDocumento21 páginasHipotonía e HipertoníaSandra Soledad Rosas Saavedra50% (2)

- IMAGINACIÒNDocumento24 páginasIMAGINACIÒNJhesica Tatiana Huarachi Jimenez100% (1)

- Hilda Villalobos Gutierrez, Test Del Arbol, Sol y Persona Bajo La Lluvia Dia-ComprimidoDocumento66 páginasHilda Villalobos Gutierrez, Test Del Arbol, Sol y Persona Bajo La Lluvia Dia-ComprimidoJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Ejercicio de GrafomotricidadDocumento15 páginasEjercicio de GrafomotricidadJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Trastorno Espectro AutistaDocumento16 páginasTrastorno Espectro AutistaJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Historia Clinica Tipos Estructura Anamnesis Examen FisicoDocumento9 páginasHistoria Clinica Tipos Estructura Anamnesis Examen FisicoJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Recuperacion de Saberes y ConocimientosDocumento7 páginasRecuperacion de Saberes y ConocimientosJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Las Características de Los Alumnos SuperdotadosDocumento14 páginasLas Características de Los Alumnos SuperdotadosJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Paradigmas de La Educacion EspecialDocumento6 páginasParadigmas de La Educacion EspecialJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Ensayo Del CerebroDocumento26 páginasEnsayo Del CerebroJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- La Formacion Del ConceptoDocumento24 páginasLa Formacion Del ConceptoJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Ejercicio de GrafomotricidadDocumento15 páginasEjercicio de GrafomotricidadJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- Cuentos ChinosDocumento11 páginasCuentos ChinosJhesica Tatiana Huarachi JimenezAún no hay calificaciones

- ResetsDocumento1 páginaResetsPaco Iglesias CubilesAún no hay calificaciones

- Guía Del Opositor Fisios GVA v1wDocumento33 páginasGuía Del Opositor Fisios GVA v1wOmar Cortes CremadesAún no hay calificaciones

- Seminario 2 - EpidemiologíaDocumento4 páginasSeminario 2 - EpidemiologíaAlexander Montenegro PasaperaAún no hay calificaciones

- Guia de Rendimiento Brown 2024Documento20 páginasGuia de Rendimiento Brown 2024Abigail Huaraca OréAún no hay calificaciones

- Ambliopia DiapositivasDocumento19 páginasAmbliopia DiapositivasJeremy GarciaAún no hay calificaciones

- Examen Parcial 1Documento3 páginasExamen Parcial 1LUIS BARRIGAAún no hay calificaciones

- Plan de Gestion AmbientalDocumento65 páginasPlan de Gestion AmbientalHolguer Escobar LopezAún no hay calificaciones

- 052GRRDocumento11 páginas052GRRValeryDávalosAún no hay calificaciones

- 2 Cuidado Enfermeria Patologia de Higado y Via Biliar.2014Documento13 páginas2 Cuidado Enfermeria Patologia de Higado y Via Biliar.2014andreaAún no hay calificaciones

- Locus de Control y Adherencia Al Tratamiento en Personas Con Insuficiencia Renal CrónicaDocumento7 páginasLocus de Control y Adherencia Al Tratamiento en Personas Con Insuficiencia Renal CrónicafergusmcroigAún no hay calificaciones

- Smith Traducido - Genética y Justicia SocialDocumento11 páginasSmith Traducido - Genética y Justicia SocialPablo AhlfAún no hay calificaciones

- Lectura Crítica de Estudios DescriptivosDocumento21 páginasLectura Crítica de Estudios DescriptivosdennisuhAún no hay calificaciones

- TFG Teorias Sobre Adolescencias y Tca Gonzalo OxandabaratDocumento29 páginasTFG Teorias Sobre Adolescencias y Tca Gonzalo OxandabaratFlorencia FerreiraAún no hay calificaciones

- Día Internacional de La No Violencia Contra La 2Documento8 páginasDía Internacional de La No Violencia Contra La 2ameliaAún no hay calificaciones

- Terapia Miofuncional para Mejorar Eficiencia en La Succión en RecienDocumento6 páginasTerapia Miofuncional para Mejorar Eficiencia en La Succión en RecienAgostina MaggiAún no hay calificaciones

- Ifa CerebroDocumento7 páginasIfa CerebroLina Paola Andrade VAún no hay calificaciones

- 007 Jaime SilvaDocumento5 páginas007 Jaime SilvaXavier CaicheAún no hay calificaciones

- Trauma Músculo EsqueléticoDocumento55 páginasTrauma Músculo EsqueléticoQuetzalli Esmeralda Holguin Gutierrez0% (1)

- Campos de Aplicación de La PsicologíaDocumento1 páginaCampos de Aplicación de La PsicologíaGuillermo CalderónAún no hay calificaciones

- Taller Curso IntermedioDocumento2 páginasTaller Curso IntermedioDiego MartinezAún no hay calificaciones

- Guía N°2 - Religión EvangélicaDocumento3 páginasGuía N°2 - Religión EvangélicaGdhcyu WyywywAún no hay calificaciones

- 220 3PS SS02 00001 PDFDocumento21 páginas220 3PS SS02 00001 PDFAugusto Frez UribeAún no hay calificaciones

- ODS BELLATRIX PINTO GINECOLOGIA (Avalar Estudio de Eco Mamario)Documento1 páginaODS BELLATRIX PINTO GINECOLOGIA (Avalar Estudio de Eco Mamario)ejecutivoAún no hay calificaciones

- Alimentación Sustentable y SaludableDocumento34 páginasAlimentación Sustentable y SaludableAntonio Espinoza100% (1)

- Evidencia 1 Comunicacion Efectiva Jose Luis Javier Guerra Preciado 22032021Documento4 páginasEvidencia 1 Comunicacion Efectiva Jose Luis Javier Guerra Preciado 22032021JAVIER GUERRA67% (3)

- Proyecto de Gestión de Servicio PsicológicoDocumento21 páginasProyecto de Gestión de Servicio PsicológicoAnonymous CJBVOuFHAún no hay calificaciones

- TAREA SEMANA 6. - Psicopatologia 22 FebreroDocumento5 páginasTAREA SEMANA 6. - Psicopatologia 22 FebreroAlexander vasquez gomez0% (1)

- Mesencéfalo y Acueducto de SilvioDocumento32 páginasMesencéfalo y Acueducto de SilvioGeo80s100% (4)

- Certificados MedicosDocumento6 páginasCertificados MedicosSonia Jacanamejoy GuerronAún no hay calificaciones