Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Art06 PDF

Art06 PDF

Cargado por

Torres M ArelisTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Art06 PDF

Art06 PDF

Cargado por

Torres M ArelisCopyright:

Formatos disponibles

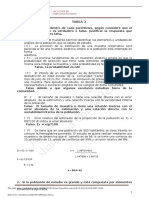

TIEMPO Y ESPACIO.

Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

El PARADIGMA CIENTIFICO Y

SU FUNDAMENTO EN LA OBRA DE THOMAS KUHN*

Tarcila Briceo

Centro de Investigaciones Histricas

Mario Briceo Iragorry (UPEL-IPC)

Resumen

En el presente ensayo se intenta dar una visin de las ideas del fsico

norteamericano Thomas Kuhn, expuestas en su libro La estructura de las

revoluciones cientficas; contextualizadas en una larga transicin que arranca

desde las ltimas dcadas del Siglo XIX y de los grandes cambios que se

dieron en el mundo intelectual a mediados del siglo XX. Se destacan las

categoras anomala y crisis como conceptos fundamentales de su pensamiento

para explicar las revoluciones cientficas.

Palabras clave: Paradigma, ciencia normal, anomala, crisis, revolucin

cientfica.

Summary

This essay aims to give an overview of the ideas of the North American physicist

Thomas Kuhn which were presented in his book, The Structure of Scientific

Revolutions. These ideas are contextualized in a long history which began in

the last decades of the nineteenth century and by great changes that came

about in the intellectual world in the middle of the twentieth century. The

notions of anomaly and crisis stand out as fundamental concepts of his thinking

in order to explain the scientific revolutions.

Key words: paradigm, regular science, anomaly, crisis, revolution.

* Recibido: 07/11/08 Aprobado: 21/01/09.

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

285

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

El positivismo en la mira

No en vano Geoffrey Barraclough (1980), conocido historiador del mundo

contemporneo, considera que la dcada de los sesenta marc realmente el

comienzo del siglo XX y con ello el fin de la transicin histrica que se vena

dando desde fines del siglo anterior. Los grandes cambios que en el orden del

pensamiento, en las formas de concebir el mundo, en la manera de vernos a

nosotros mismos y la mirada que se hiciera hacia los dems, impregnaron no

solamente hbitos, comportamientos y actitudes colectivas, sino que

trascendieron en nuevos planteamientos en los diferentes campos del saber y

de la ciencia. Algunos cuestionamientos vinieron del seno de las Ciencias

Naturales, tradicionalmente tenidas como exactas, en oposicin a las Ciencias

Sociales, cuyo campo de estudio es el hombre, ente ms complejo e

impredecible. Este es el caso, ya considerado un clsico, del fsico

norteamericano Thomas Samuel Kuhn, con su obra La Estructura de las

Revoluciones Cientficas, publicado por la Universidad de Chicago en 1962.

Kuhn, cuestiona el uso desmedido de la lgica y la idea del progreso continuo.

Por lo que sostiene que el conocimiento cientfico no es el resultado de la

acumulacin de saberes sino de los cambios de paradigmas, es decir, la adopcin

de nuevos enfoques, conceptos y compromisos por la comunidad cientfica.

Antes de continuar exponiendo las ideas de este autor es necesario hacer un

comentario sobre posiciones tericas de otros pensadores y filsofos que desde

el Siglo XIX sostuvieron el paradigma tradicional, y de otros que abrieron

camino hacia los nuevos planteamientos.

Desde el Siglo XVII, el mtodo experimental se considera como la nica va

cientfica para llegar al conocimiento. Esta posicin mecanicista priv por

ms de dos siglos e impregn el espritu de las Ciencias Sociales que surgieron

en el XIX. A pesar de los planteamientos de Juan Bautista Vico, filosofo de la

historia, quien haba propuesto, en el settecento italiano, que los hechos

histricos y humanos deban tener un mtodo distinto al de las Ciencias

Naturales, la tendencia que se impuso por largo tiempo, era la de igualar el

lenguaje para ambas ciencias. En ese esfuerzo por consagrar los estudios

sociales como cientficos se inscribe el pensamiento de Augusto Comte (1798286

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

1857), cuya obra Filosofa Positiva, publicada entre 1830-1834, sirvi de

brjula al pensamiento cientfico-social por casi ms de un siglo. Para l, el

mtodo hipottico-deductivo era el nico vlido, es decir el conocimiento busca

demostrar hiptesis, y a travs de los planteamientos generales se llega a lo

particular. Desde esa perspectiva el conocimiento cientfico es acumulativo y

la sociedad va en un proceso de cambio permanente, que se traduce en l.

Progreso

Un tanto despus, el gran pensador alemn Karl Marx (1818-1883), invierte

el sentido de la dialctica hegeliana, para darle un papel determinante a la

sociedad y sus fundamentos econmicos, como factores determinantes del

acontecer histrico. La lucha de clases se convierte en el motor que mueve los

cambios, es decir, stos no vienen por la va del intelecto sino de las

transformaciones que se dan en las relaciones sociales de produccin de una

sociedad determinada. El materialismo histrico, planteaba un nuevo enfoque

del acontecer social y por ende del conocimiento histrico. De alguna manera,

se acercaba al positivismo cuando planteaba el desarrollo histrico de la humanidad como el resultado del progreso continuo de las sociedades al superar los

diferentes Modos de Produccin, desde la comunidad primitiva hasta el comunismo.

Adems de estos dos grandes pensadores, el siglo XIX estar marcado por las

ideas que sobre el mundo de la psique planteara Sigmund Freud (1856-1939),

al incorporar el Inconsciente al campo de estudio de las Ciencias Sociales y

especialmente de la Psicologa. Freud consideraba el inconsciente como un

espacio del pensamiento reprimido que condiciona la conducta del individuo.

Sus ideas las reinterpretar posteriormente el psiquiatra francs Jacques Lacan,

cuando dice que el inconsciente est estructurado por reglas similares a las del

lenguaje. Y en este sentido coincide con el lingista Ferdinad de Saussure,

quien en las primeras dcadas del XX habla de relaciones asociativas y

paradigmticas, equivalentes a la teora de la condensacin en Freud y de

relaciones sintagmticas, igual a la teora del desplazamiento, para explicar el

proceso del conocimiento de la lengua y del habla. Saussure es considerado

pionero de la lingstica moderna y de la Semiologa, y la conceba como el

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

287

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social. Estas disciplinas

sern desarrolladas, casi al mismo tiempo en los Estados Unidos por el filsofo

y lgico, Charles Sanders Peirce (1839-1914) y Charles Morris, aunque con el

nombre de Semitica. Es muy importante destacar el desarrollo que tuvieron

la lingstica y la psicologa en estos momentos, porque respectivamente,

llamaron la atencin hacia la teora de los significantes y significados en el

lenguaje, as como las formas de la conducta y la percepcin en el ser humano.

A finales del Siglo XIX, dos filsofos alemanes, Nietzsche y Bergson, se

introducirn en lo que se llama el sentido de la vida (Maras, 1958:614), que

luego ser retomada por Wilheim Dilthey, quien segn Ortega (ibdem:617),

descubre la Idea de la vida y con ello la conciencia que tiene cada individuo

de vivir en un tiempo determinado, es decir el sentido de la temporalidad. La

vida no puede entenderse sino en s misma. Su mtodo es descriptivo y

compresivo, no explicativo y causal. Y su forma concreta ser la hermenutica.

(ibdem:619). Para Nietzsche, el conocimiento de las cosas slo se obtiene a

travs de metaforizaciones de la realidad, las cuales expresan ante todo, el

estado del individuo y las condiciones sociales en que vive y no la objetividad

de lo ocurrido (Martnez, 2005: 220).

Al revisar todas estas posiciones tericas para entender el universo social, se

deja ver que a finales del XIX se estaban dando profundos cambios en el

mundo del conocimiento y muy especialmente de las Ciencias Sociales, las

cuales se iban haciendo cada vez ms autnomas e independientes para definir

sus propios parmetros epistemolgicos, ontolgicos y metodolgicos.

A principios del Siglo XX la Sociologa se nutre de las ideas de dos importantes

tericos del pensamiento social moderno: Max Weber y Emilio Durkheim,

quienes empiezan a hablar de los valores individuales y colectivos que

promueven cambios en la sociedad. As la tica y la moral como parte de la

conciencia colectiva pueden ser motores de una sociedad. Para Max Weber,

socilogo alemn, autor de La tica protestante y el espritu del capitalismo,

los valores ticos de la burguesa protestante habran sido determinantes en el

desarrollo de este sistema.

En diferente posicin encontramos durante la dcada del veinte, del pasado

siglo, a los exponentes del neopositivismo reunidos en la comunidad que se

288

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

conoce como Circulo de Viena, grupo de cientficos, matemticos y filsofos,

que publicaba la revista internacional Erkenntnis (conocimiento). All se

encuentran figuras como la de Carl Hempel, Alfred Ayer, Otto Neurath. Su

mximo exponente, Moritz Schlick, afirmaba que el significado de una

proposicin era su mtodo de verificacin (Cit. por Martnez, 2005:68), con

ello se transitaba de nuevo en el camino que algunos haban llamado fetichismo

metodolgico, viejo paradigma tradicional. Ludwig Wittgenstein (1889-1951),

filsofo austriaco, con su filosofa analtica influy notablemente en el Crculo.

Este filsofo tiene la particularidad de haber dado un doble giro a su propia

teora del conocimiento. Inicialmente con la publicacin de su obra Tractatus

lgico-philosoficus, entre 1921-1922 impulsa el positivismo lgico; y muchos

aos despus, con Investigaciones filosficas, publicada despus de su muerte

en 1953, cuestion ese positivismo y afianz el pospositivismo (Martnez, 2005:

95). Inicialmente, sostena que una proposicin es una imagen, figura o pintura

de la realidad(p. 95). Es decir la proposicin puede estar en lugar del hecho.

De alguna manera el lenguaje responda a una realidad. Posteriormente,

trabajando en Cambridge, lo rectificar al afirmar que los conceptos slo pueden

ser entendidos en trminos de las actitudes y acciones humanas: las palabras

tienen significado slo en el flujo de la vida (p. 105). Para entender una

proposicin es necesario comprender las circunstancias pasadas y presentes

en que sta es utilizada. El nuevo mtodo dejaba de ser analtico para ser

descriptivo. Su pensamiento, dice Martnez (2005), sent las bases para el

pensamiento pospositivista de la dcada de los cincuenta y sesenta.

En ese mismo tiempo Karl R. Popper se opone al determinismo comtiano,

cuando desarrolla la tesis que descarta la posibilidad de predecir por mtodos

cientficos el destino histrico. Por lo tanto descarta la posibilidad de llegar a

leyes que regulen este devenir. En La miseria del historicismo se argumenta la

crtica a esa concepcin terica.

En Estados Unidos a los neopositivistas se les conoce como positivistas lgicos,

y se habla de la Escuela de Chicago, aunque sus integrantes no formaron un

grupo cientfico homogneo. Se orientaron al estudio de la lingstica y de la

antropologa. Para ellos el principio de la verificacin en s mismo, es

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

289

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

verificable en el campo filosfico. En esta Escuela, a principios de siglo, se

hicieron investigaciones etnogrficas de tipo oral muy importantes. Se destacan

los aportes especialmente de W.I. Thomas (1918) con investigaciones sobre

los emigrantes polacos, que contribuyeron a darle importancia al estudio de

las minoras urbanas.

En ese mismo campo de la antropologa fueron muy significativos los trabajos

del investigador francs Claude Levi Strauss, quien junto con el lingista de

origen ruso (pero establecido en Estados Unidos) Roman Jakobson, echaron

las bases para el Estructuralismo, enfoque que estuvo muy de moda en los

aos sesenta y setenta.

Otros pensadores que marcaron poca fueron Robert K. Meyer, norteamericano

y Herbert Marcuse, de origen judo nacido en Alemania, como exilado trabaj

en algunas universidades norteamericanas. Su pensamiento divulgado en dos

de sus ms importantes obras: Eros y Civilizacin (1955) y El hombre unidimensional (1964) influy especialmente en los movimientos estudiantiles del 68.

Las dcadas de los aos cincuenta y sesenta corresponden al abierto

enfrentamiento con el paradigma positivista. Su cuestionamiento fue comn,

tanto entre los filsofos de la ciencia en general, como entre los tericos de la

Sociologa, la Historia, la Antropologa. Entre los primeros, estn Stephen

Toulmin, Michael Polanyi, Meter Winch, Norwood Hanson, Paul Feyerabend,

Thomas Kuhn, Imre Lakatos quienes se les conoce como Postpositivistas.

Entre los segundos, destacan los estructuralistas.

En el campo de la historiografa no podemos dejar de mencionar a ttulo

ilustrativo solamente la llamada Escuela francesa, aglutinada en torn a la

Revista de los Annales en la cual, inicialmente, dos obras marcarn un hito en

los rumbos que tomaran ms tarde los caminos de la historiografa: La

incredulidad en el Siglo XVI y Los reyes taumaturgos. Con ellas las

representaciones sociales, los valores que se atribuyen a las cosas, empezaron

a ser objeto de la reconstruccin histrica. Nuevos enfoques, que incluyen la

larga duracin braudeliana, la Nueva Historia (despus del Mayo francs

en 1968 en la dcada de los setenta) nombres como el de Jaques LeGoff,

George Duby, Enmanuel Le Roy Ladurie ocuparon lugar prominente. Con

290

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

ellos la liberacin de las viejas ortodoxias llega al campo de la historia. Con

el apoyo de la antropologa y la etnografa se abren nuevos espacios como el

de las mentalidades, la historia cultural, la micro historia y ms recientemente

el de las sensibilidades.

Del paradigma a la matriz disciplinar

En 1962 se publica, con el nombre de The Structure of Scientific Revolutions,

un libro que se ha convertido en un clsico sobre el problema de los cambios

en el conocimiento de las Ciencias. Escrito por Thoms Samuel Kuhn, fsico

norteamericano, la obra fue editada por la Universidad de Chicago, su primera

edicin en espaol data del ao 1971, despus de sta, circularon diez y ocho

reimpresiones. Recientemente en el 2004 el Fondo de Cultura Econmica,

luego de una segunda edicin, present una primera reimpresin. La inmensa

divulgacin que ha tenido La Estructura de las Revoluciones Cientficas sera

suficiente para hablar de la importancia de esta obra, de contenido muy

polmico y de obligada referencia en el mundo acadmico para el estudio de

la teora del conocimiento cientfico. En la primera lectura el libro llama la

atencin no slo por los planteamientos que tiene sino por la forma como el

autor elabora su discurso. Sin perder el nivel acadmico, Kuhn desarrolla sus

ideas en un tono accesible an para el lector que no es especializado. Plantea

su argumentacin en primera persona y logra de esa manera involucrar al lector

en un dilogo tcito y fluido desde el prefacio hasta el eplogo.

La motivacin para escribir ese libro surgi de la experiencia que el autor tuvo

en el ao 1959, cuando particip en un equipo de trabajo en la Universidad de

Stanford, en el Centro de Estudios Avanzados sobre Ciencias de la Conducta.

Comenta Kuhn que el hecho de pasar un ao con una comunidad formada

predominantemente por cientficos sociales (Kuhn, 2004:14) lo puso ante

problemas inesperados, como eran las diferencias existentes entre stos y la

comunidad de cientficos naturales a la cual perteneca. Le sorprendi el nmero

y amplitud de desacuerdos que haba entre estos cientficos, acerca de la

naturaleza de los problemas y los mtodos legtimos de la Ciencia. Dice Kuhn

en el prefacio: Los intentos por descubrir la fuente de tal diferencia me llevaron

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

291

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

a darme cuenta de la funcin que desempea en la investigacin cientfica lo

que desde entonces he dado en llamar paradigmas (subrayado nuestro). En

esta oportunidad define por primera vez el trmino, que luego ser no slo el

punto medular de su propuesta sino el ms controversial:

Considero que stos [los paradigmas], son logros cientficos universalmente

aceptados que durante algn tiempo suministran modelos de problemas y

soluciones a una comunidad de profesionales (pp. 14-15).

Esta definicin, entre las numerosas que se encuentran en el texto (El propio

Kuhn, en el epilogo dice que un lector favorable, para referirse a Margaret

Masterman, encontr en un ndice analtico 22 acepciones del trmino),

posiblemente sea la ms escueta pero tambin la ms explcita y conocida. Si

nos detenemos en ella encontramos que cuando habla de logros cientficos

universalmente aceptados, est implcita la idea de las teoras que reconoce la

ciencia normal. En la frase: que durante algn tiempo, se deja ver la

concepcin de cambio, que luego presentar en los trminos de anomala y

crisis, como situaciones imprescindibles para la adopcin de nuevos

paradigmas. Y al referirse a los modelos de problemas y soluciones, estaba

adelantando lo que luego ser tratado como creencias.

Kuhn explica que ha tomado el trmino paradigma a falta de otro mejor del

uso establecido en la gramtica como un modelo o patrn aceptado (p. 57) y

da el ejemplo de laudo, laudas, laudat, para la conjugacin latina. En este

caso el paradigma implica la repeticin. Pero, aclara que lo usar de otra

manera. Recordemos que l se relacionaba profesionalmente con lingistas

de la calidad de Charles Morris, editor de Enciclopedia of Unified Science,

a quien se refiere en el prefacio del libro y le agradece consejos para su

manuscrito. El paradigma debe articularse, cada vez, en condiciones nuevas

o ms rigurosas. El trmino ya haba sido usado, por primera vez, en la teora

de la ciencia por Ch. Lichtenberg, en el Siglo XVIII, en el XX por L.

Wittgenstein y en sociologa por Robert Merton en 1957 (Mrquez, 2007).

El trmino Paradigma, fue recibido por la comunidad cientfica con reservas y

malentendidos, como lo reconoce el propio Kuhn, en el eplogo que escribe

292

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

por sugerencia de su antiguo alumno y amigo, el doctor Shigeru Nakayama,

de la Universidad de Tokio, siete aos despus de haber publicado por primera

vez el libro. En este epilogo Kuhn reafirma lo fundamental de sus puntos de

vista. Seala que el trmino se usa con dos sentidos diferentes. Por un lado,

hace alusin a toda la constelacin de creencias, valores, tcnicas y dems,

compartidos por los miembros de una comunidad dada (Kuhn, 2007: 292).

Por otro, denota las soluciones concretas o rompecabezas que, usadas como

modelos o ejemplos pueden sustituir a las reglas como base para la solucin

de los restantes rompecabezas de la ciencia normal (p. 292). Al preguntarse

qu es lo que comparte una comunidad, aclara que es una teora o un conjunto

de teoras. Pero ese trmino, por las implicaciones del uso, no se adecua a lo

que l propone. Entonces sugiere el uso del trmino matriz disciplinar. Matriz

porque se compone de elementos ordenados de varios tipos, cada uno de los

cuales precisa de una especificacin ulterior y disciplinar, porque alude a la

practica de una disciplina concreta por parte de los que la practican. (p. 303).

Reafirma los compromisos compartidos con creencias, que l aclara con

formulaciones de diferentes ejemplos de principios cientficos (p. 306). Luego

agrega, creencias en modelos particulares. Y ampla la aceptacin a modelos

de tipo heurstico, que suministran analogas y metforas predilectas y

permisibles. Otro elemento de la Matriz Disciplinar lo forman los valores

compartidos por la Comunidad. Seala la simplicidad, la utilidad de la ciencia,

la consistencia, la plausibilidad, que varan considerablemente de un individuo

a otro. De tal manera que aunque los valores sean compartidos ampliamente

por los cientficos, cuando se aplican, se ven afectados por los rasgos de la

personalidad y por las biografas que caracterizan a los miembros del grupo

(p. 309). Es decir, Kuhn considera que la subjetividad y el punto de vista

individual no se pueden eliminar en la prctica del conocimiento. Antes de

1969 ya haba afirmado que lo que diferencia a las escuelas no est en una u

otra falla de mtodo, sino en lo que l llama modos inconmensurables de ver

el mundo y de practicar la ciencia.

Cuando leemos este eplogo encontramos a un Kuhn que reafirma sus

planteamientos iniciales, pero al mismo tiempo es capaz de auto criticarse, de

enmendar, aclarar ideas y de enriquecer la discusin.

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

293

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

Una posicin entre la anomala y la crisis

Uno de los principios fundamentales que manejaba el positivismo era la idea

del progreso continuo como meta de una sociedad, no slo en el sentido de

alcanzar los ms altos niveles de civilizacin sino tambin del conocimiento.

Por eso el sentido del progreso ser un tema constante no slo entre los

positivistas sino entre los que adversan tales planteamientos. El libro de Kuhn

no escapa a ello y cuando habla de las revoluciones cientficas no est haciendo

otra cosa que retomar el tema del progreso. Solamente que l buscar respuestas

diferentes a la pregunta: cmo lograrlo, es continuo, es acumulativo?

Para responder a estas interrogantes, el autor define tres momentos claves en

el desarrollo del conocimiento: la ciencia normal, las anomalas y las crisis.

La primera fase corresponde a la actividad de resolver rompecabezas [...] es

una empresa enormemente acumulativa y eminentemente eficaz en la

consecucin de su finalidad, que es la ampliacin continuada del alcance y

precisin del conocimiento cientfico (p. 102). El autor insiste en la

importancia que ha tenido para el conocimiento cientfico la teora y las reglas,

y en la prctica de las comunidades para conocer estas teoras, aplicarlas y

ensearlas. Es decir repetirlas para lograr grabarlas. En este sentido dice Una

vez que el estudiante [investigador] ha resuelto muchos problemas, hacer ms

no hace sino aumentar su destreza (p. 312). Esto correspondera al momento

de estabilidad de una matriz, por lo tanto no se estara buscando cambios. Se

me ocurre pensar en la similitud de ese concepto con el de tesis para definir

este momento. Ahora bien, pese a esta tendencia consagratoria, Kuhn admite

que la investigacin cientfica descubre constantemente fenmenos nuevos

e inventa teoras. Porque la investigacin que sigue a un determinado paradigma

debe a su vez ser capaz de inducir cambios paradig-mticos. Nos preguntamos

si esto pudiera estar relacionado con el sentido de la antitesis?

El autor contina la exposicin del problema y explica que el descubrimiento

comienza tomando conciencia de una anomala, es decir, reconociendo que la

naturaleza ha violado de algn modo las expectativas inducidas por el

paradigma que gobierna la ciencia normal, entonces viene la exploracin

294

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

amplia de esta anomala. Aqu estamos hablando de la segunda y tercera fase

del proceso. Este es un momento particularmente enriquecedor, implica el

conflicto y la ruptura entre dos paradigmas, es decir: la anomala y la crisis.

Entre los ejemplos tomados de la fsica que Kuhn seala, estn la revolucin

copernicana, la crisis que precedi al surgimiento de la teora del oxigeno

sobre la combustin de Lavoissier a fines del Siglo XVIII, y la crisis de la fsica

en la ltimas dcadas del XIX, que prepar el camino para la teora de la relatividad.

El significado de las crisis l la resume con una analoga comparativa: En las

ciencias ocurre como en las manufacturas: el cambio de herramientas es una

extravagancia que se reserva para las ocasiones que lo exigen. El significado

de las crisis es que ofrecen un indicio de que ha llegado el momento de cambiar

de herramientas (p. 140).

La crisis, es un momento no slo a la bsqueda de nuevos conocimientos sino

cambios de puntos de vista y rupturas con el conocimiento establecido. La

asimilacin de un nuevo tipo de hecho exige un ajuste de teora que no se

limita a ser un aadido y requiere que el cientfico haya aprendido a ver la

naturaleza de un modo distinto.

En las pocas ocasiones en las que se refiere a los cientficos sociales, los llama

cientficos creadores y los iguala a los artistas. Dice que tienen que ser

capaces de vivir en un mundo desconyuntado, la tensin esencial implcita

en la investigacin cientfica (p. 144). Se refiere de este modo, vivida tambin

como un interrogante existencial.

La crisis se cierra slo cuando la teora paradigmtica se ha ajustado para

que lo anmalo se vuelva algo esperado (p. 103). Es decir, se ha adoptado un

nuevo paradigma. La adopcin de este paradigma es lo que Kuhn llamar una

revolucin cientfica. Orientados por nuevos paradigmas los cientficos adoptan

nuevos instrumentos, miran en lugares nuevos y ven cosas nuevas en lugares

que antes haban slo mirado. Es decir, despus de una revolucin los cientficos

responden a un mundo distinto. Han de tener una nueva percepcin de las

cosas: aprender a ver una nueva Gestalt. Dicho de otra manera, en forma

casi coloquial, lo que antes de una revolucin eran patos, en el mundo del

cientfico son conejos despus de ella (p. 104). Esta nueva percepcin que

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

295

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

propone Kuhn no se limita al campo visual, pues lo que ve una persona depende

tanto de a qu mira, como qu le ha enseado a ver la experiencia visual y

conceptual previa. Es decir, la forma de ver la naturaleza depende tambin

de elementos subjetivos ligados a la expe-riencia individual.

En este mismo sentido llama la atencin cmo Thomas Kuhn maneja los

trminos creencias y fe, para referirse a la actitud que debe tener el cientfico

en la adopcin de los paradigmas. Leyendo a Kuhn se siente que la seleccin

de un nuevo paradigma, despus de la crisis, no es un acto exclusivamente

racional, tampoco mstico. Pero s intervienen otros factores cualitativos:

Algo habr de hacer sentir, al menos a unos pocos cientficos que la nueva

propuesta est en buen camino, y en ocasiones eso slo pueden suministrarlo

las consideraciones estticas personales e inarticuladas.

Vistas de esa manera las revoluciones cientficas permiten el progreso de las

ciencias, no por acumulacin de saberes sino ms bien por rupturas y

cuestionamientos. Por eso l, al final de su libro, puntualiza la necesidad de

abandonar la idea de que los cambios de paradigmas llevan a los cientficos

ms cerca de la verdad. Y que el proceso de desarrollo de las ciencias no debe

estar marcado por un camino hacia una meta final. Propone a los cientficos

dejar de ir hacia-lo-que-queremos-conocer y cambiar la perspectiva a-partirde-lo-que-conocemos.

En conclusin, Kuhn en su manera de ver el proceso del conocimiento se aleja

de la rigidez del saber acumulativo para abrir la posibilidad de crear paradigmas

nuevos, que permitan ver de distinta manera los mismos lugares del mundo

del conocimiento. As, le da una nueva Fundamentacin epistemolgica a la

investigacin cuando plantea una relacin diferente entre el investigador y lo

investigado. Por todo esto, la actitud innovadora de adoptar un paradigma

implica una postura reflexiva ante la naturaleza de las cosas, que slo se logra

al detectar las coyunturas que l llama anomalas y deviene crisis creadora

que conduce a la verdadera revolucin cientfica.

296

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela

N 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.

Referencias

BARRACLOUGH, G. (1980). Introduccin a la Historia contempornea:

Madrid: editorial Gredos.

KUHN, T. (2004). La Estructura de las Revoluciones Cientficas. Mxico:

Fondo de Cultura Econmica.

MARAS, J. (1958). Obras. Madrid. Revista de Occidente. Tomo II.

MRQUEZ, E. (s/f). El carcter social de la nocin Paradigma. Caracas.

CD.

MARTNEZ MGULEZ, M. (2005). El paradigma emergente. Hacia una

nueva teora de la racionalidad cientfica. Mxico: Editorial Trillas.

NIETO CARAVEO, L. (1999). Investigacin, conocimiento y epistemologa.

Notas para mis estudiantes de Maestra. Mxico. CD.

Revista Tiempo y Espacio N 52, Vol. XIX

297

También podría gustarte

- Historia de la filosofía III: Filosofía del siglo XXDe EverandHistoria de la filosofía III: Filosofía del siglo XXCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (5)

- MORFOPSICOLOGIA: El Secreto Del RostroDocumento3 páginasMORFOPSICOLOGIA: El Secreto Del RostroGino Bosio100% (2)

- Siete ensayos de filosofía de la liberación: Hacia una fundamentación del giro decolonialDe EverandSiete ensayos de filosofía de la liberación: Hacia una fundamentación del giro decolonialCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)

- La Revolución creadora: Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicanaDe EverandLa Revolución creadora: Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicanaAún no hay calificaciones

- Guia Sobre La Filosofia ContemporaneaDocumento6 páginasGuia Sobre La Filosofia Contemporaneabetogalindo100% (1)

- Beatris OcampoDocumento10 páginasBeatris Ocampojohnny cartinAún no hay calificaciones

- Filosofía de las cienciasDe EverandFilosofía de las cienciasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)

- Tarea 1 Resumen y Mapa Conceptual Capitulo 1Documento5 páginasTarea 1 Resumen y Mapa Conceptual Capitulo 1yerssonAún no hay calificaciones

- Miguel Martínez (1998)Documento3 páginasMiguel Martínez (1998)daniela vivar martinez100% (1)

- Utopías inglesas del siglo XVIII: Construcciones imaginarias del estado moderno: selección de textos y comentarios críticosDe EverandUtopías inglesas del siglo XVIII: Construcciones imaginarias del estado moderno: selección de textos y comentarios críticosAún no hay calificaciones

- La filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasDe EverandLa filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasAún no hay calificaciones

- Introduccion Al Estudio de La Relajacion PDFDocumento34 páginasIntroduccion Al Estudio de La Relajacion PDFAlejandra GARCIA MARIN100% (1)

- EnciclopedismoDocumento8 páginasEnciclopedismoAndrea Marín Cabrera0% (1)

- Briceño - El Paradigma Científico y Su Fundamento en La Obra de Thomas KuhnDocumento6 páginasBriceño - El Paradigma Científico y Su Fundamento en La Obra de Thomas KuhnMoni LedesmaAún no hay calificaciones

- Corrientes Filosóficas ContemporaneasDocumento5 páginasCorrientes Filosóficas ContemporaneasPatricia Ybañez SotoAún no hay calificaciones

- Ficha RAEDocumento12 páginasFicha RAEEll MurciaAún no hay calificaciones

- Filosofia en El Siglo XXDocumento28 páginasFilosofia en El Siglo XXjonathan CHAún no hay calificaciones

- Filosofia de Las Ciencias Humanas y SocialesDocumento4 páginasFilosofia de Las Ciencias Humanas y SocialesjamerAún no hay calificaciones

- 5 Etapas de La SociologíaDocumento6 páginas5 Etapas de La SociologíaANDRES MAHECHA GALINDO100% (1)

- Construcción Del Conocimiento en KantDocumento12 páginasConstrucción Del Conocimiento en KantHéctor Parra ZuritaAún no hay calificaciones

- Etapas de La SocioltogíaDocumento6 páginasEtapas de La SocioltogíaFredo VillaAún no hay calificaciones

- Filosofia MarxistaDocumento3 páginasFilosofia MarxistaSamuel AQAún no hay calificaciones

- INFD - Adaptación - Ciencias Sociales - Historia y GeografíaDocumento9 páginasINFD - Adaptación - Ciencias Sociales - Historia y GeografíaMiki RojasAún no hay calificaciones

- Dicapua y Gon - La Sociología en El Siglo XX y La Escuela de ChicagoDocumento14 páginasDicapua y Gon - La Sociología en El Siglo XX y La Escuela de ChicagoCaro HadadAún no hay calificaciones

- Trabajo Tercer Bimestre FilosofíaDocumento19 páginasTrabajo Tercer Bimestre FilosofíaJulio SandovalAún no hay calificaciones

- Los Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar La Sociedad, Madrid, TecnosDocumento31 páginasLos Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar La Sociedad, Madrid, TecnosGabriel Alejandro Zaradnik LopezAún no hay calificaciones

- Final SociologiaDocumento4 páginasFinal SociologiaericaAún no hay calificaciones

- Resumen Historia de La Filosofía ContemporáneaDocumento4 páginasResumen Historia de La Filosofía ContemporáneaulisesAún no hay calificaciones

- Materialismo HistóricoDocumento6 páginasMaterialismo HistóricoJorge CoCoAún no hay calificaciones

- Corrientes de InterpretacionDocumento7 páginasCorrientes de InterpretacionYessi Pao BenitezAún no hay calificaciones

- Estructural FuncionalismoDocumento2 páginasEstructural FuncionalismoIsaac Mercado CeronAún no hay calificaciones

- Panorama-General-Filosofã - A-Contemporã - Nea-S. Xix-XxDocumento3 páginasPanorama-General-Filosofã - A-Contemporã - Nea-S. Xix-Xx8dgjy6j746Aún no hay calificaciones

- Marxismo ExposicionDocumento6 páginasMarxismo Exposicionapi-316755304Aún no hay calificaciones

- Filosofia Moderna y ContemporaneaDocumento3 páginasFilosofia Moderna y ContemporaneaAlejandroAún no hay calificaciones

- Mateo Romero Ensayo SociologiaDocumento9 páginasMateo Romero Ensayo Sociologiaest.mateo.romeroAún no hay calificaciones

- El Nacimiento de La Sociología - ResumenDocumento9 páginasEl Nacimiento de La Sociología - ResumenJulio Cesar BatistaAún no hay calificaciones

- El Complejo de EdipoDocumento21 páginasEl Complejo de EdipoJUAN CARLOS TORRES CORREAAún no hay calificaciones

- Tema ViDocumento8 páginasTema Vigaedronseguridad619Aún no hay calificaciones

- Ensayo de Las Ciencias Sociales JOSEDocumento7 páginasEnsayo de Las Ciencias Sociales JOSEJose LuisAún no hay calificaciones

- Modernidad, Racionalismo y EmpirismoDocumento16 páginasModernidad, Racionalismo y EmpirismoAldana Viera ColomboAún no hay calificaciones

- La Sociología ClásicaDocumento8 páginasLa Sociología ClásicaMarta PalazzoAún no hay calificaciones

- Adminucm,+2 AHF Vol 37 (1) 2020 059 071Documento13 páginasAdminucm,+2 AHF Vol 37 (1) 2020 059 071marAún no hay calificaciones

- Historia y Evolucion de Las Ciencias SocialesDocumento6 páginasHistoria y Evolucion de Las Ciencias SocialesAna B. Polanco0% (2)

- El Mega Relato PosmodernoDocumento12 páginasEl Mega Relato PosmodernoLex Vidal100% (2)

- Antecedentes de La SociologiaDocumento8 páginasAntecedentes de La SociologiaKaren BautistaAún no hay calificaciones

- Ficha Corrientes Teoricas AntropologicasDocumento17 páginasFicha Corrientes Teoricas AntropologicasclaudiaAún no hay calificaciones

- La SociologíaDocumento10 páginasLa SociologíaAnna GreenAún no hay calificaciones

- Pia FilosofiaDocumento14 páginasPia Filosofia082004luisangelAún no hay calificaciones

- Modernidad y ModernizaciónDocumento18 páginasModernidad y ModernizaciónasterivanAún no hay calificaciones

- Martínez de Codes - El Positivismo ArgentinoDocumento34 páginasMartínez de Codes - El Positivismo ArgentinoFederico KirkbyAún no hay calificaciones

- Trabajo Tercer Bimestre FilosofíaDocumento19 páginasTrabajo Tercer Bimestre FilosofíaJulio SandovalAún no hay calificaciones

- Naturaleza de La Sociologia de La EducacionDocumento14 páginasNaturaleza de La Sociologia de La EducacionEngerbhil Montilla100% (2)

- La Antropologia Filosofica en El Epoca ModernaDocumento6 páginasLa Antropologia Filosofica en El Epoca Modernavalentina Brito giraldoAún no hay calificaciones

- Captura de Pantalla 2022-05-17 A La(s) 8.53.36Documento4 páginasCaptura de Pantalla 2022-05-17 A La(s) 8.53.36aarriola863Aún no hay calificaciones

- Influencias Ideológicas de La IlustraciónDocumento4 páginasInfluencias Ideológicas de La Ilustracióngenesis100% (1)

- Unidad 3 Ciencia SocialesDocumento5 páginasUnidad 3 Ciencia SocialesNaruto ChinoAún no hay calificaciones

- Ramos Diana Asignacion1Documento3 páginasRamos Diana Asignacion1DIANA JACKELINE RAMOS CARTAGENAAún no hay calificaciones

- Trabajo 10 FilosofiaDocumento3 páginasTrabajo 10 FilosofiaAlberto SosaAún no hay calificaciones

- Informe de Lectura Abrir Las Ciencias Sociales WallersteinDocumento10 páginasInforme de Lectura Abrir Las Ciencias Sociales WallersteinMavi BravoAún no hay calificaciones

- Abrir Las Ciencias Sociales Cap 1Documento3 páginasAbrir Las Ciencias Sociales Cap 1Amby CMAún no hay calificaciones

- Panorama Histórico de La Filosofía ContemporáneaDocumento11 páginasPanorama Histórico de La Filosofía ContemporáneaMorales MoralesAún no hay calificaciones

- Filosofia A y El Materialismo Del Siglo XIXDocumento5 páginasFilosofia A y El Materialismo Del Siglo XIXKelsey GreenbergAún no hay calificaciones

- Dossier SociologiaDocumento168 páginasDossier SociologiaIisela AguileraoAún no hay calificaciones

- 3er. INFORME DE LECT. DE INT. A LAS CC. SS. (SOC-010)Documento4 páginas3er. INFORME DE LECT. DE INT. A LAS CC. SS. (SOC-010)keila BlancoAún no hay calificaciones

- 337725782Documento38 páginas337725782jhon_pecerosAún no hay calificaciones

- Examen Extraordinario de Ética y ValoresDocumento3 páginasExamen Extraordinario de Ética y ValoresmateoAún no hay calificaciones

- Teorias de La CreacionDocumento2 páginasTeorias de La CreacionJuan Gabriel AndiaAún no hay calificaciones

- Tarea 3Documento3 páginasTarea 3Alfonso Mejia YoplaAún no hay calificaciones

- El Riesgo de La Máquina de DiosDocumento4 páginasEl Riesgo de La Máquina de DiosEsther RMAún no hay calificaciones

- Preiscripcion Marzo 2014Documento40 páginasPreiscripcion Marzo 2014Christian TapiaAún no hay calificaciones

- INDICE - Imaginacion y Accion SocialDocumento8 páginasINDICE - Imaginacion y Accion SocialEdiciones CICCUS100% (1)

- 44146458-Tema 6 Alternativas A WundtDocumento58 páginas44146458-Tema 6 Alternativas A WundtMónica Torres RodriguezAún no hay calificaciones

- Filo PDFDocumento3 páginasFilo PDFALEJANDRO FRANCIA MIÑANAAún no hay calificaciones

- Cap 4 Cuál Es El Papel Del Trabajo Experimental en La Educación CientíficaDocumento1 páginaCap 4 Cuál Es El Papel Del Trabajo Experimental en La Educación CientíficaHebert MejíaheAún no hay calificaciones

- Resumen de La Unidad 3 Diseño MetodologicoDocumento46 páginasResumen de La Unidad 3 Diseño MetodologicoKaren Liceth G100% (1)

- Matemáticas Ciencias Sociales - Examen SeptiembreDocumento4 páginasMatemáticas Ciencias Sociales - Examen SeptiembreMireia Rubio EscrivàAún no hay calificaciones

- Modelo Educativo UDADocumento86 páginasModelo Educativo UDALuis AlvarezAún no hay calificaciones

- Características Del Conocimiento CientificoDocumento3 páginasCaracterísticas Del Conocimiento CientificoDavid FloresAún no hay calificaciones

- Guia # 1 Historia Biologia EvolutivaDocumento2 páginasGuia # 1 Historia Biologia Evolutivagustavo Morales SuazaAún no hay calificaciones

- Fundamentos de Informática y Programación CientíficaDocumento240 páginasFundamentos de Informática y Programación CientíficaGuillo Mendez100% (1)

- Unidad Iv Subcomponente TeóricoDocumento14 páginasUnidad Iv Subcomponente TeóricoCecilioAraujo100% (2)

- Matamoros Maricruz T13 U2Documento6 páginasMatamoros Maricruz T13 U2MaricruzAún no hay calificaciones

- Tesis Test de BaronDocumento162 páginasTesis Test de Baronclara sanchez100% (1)

- Modelo Resultados EstadisticosDocumento6 páginasModelo Resultados EstadisticosCristopher HuariAún no hay calificaciones

- 051A Analisis de Decisiones Integral PDFDocumento6 páginas051A Analisis de Decisiones Integral PDFJohn Riveros0% (1)

- Modulo Del Curso Ciencia y EpistemologiaDocumento22 páginasModulo Del Curso Ciencia y EpistemologiaErica Llanos CastilloAún no hay calificaciones

- Caracteristicas Del FolclorDocumento4 páginasCaracteristicas Del FolclorWendiCoralesBlasAún no hay calificaciones

- Free Examenes 2013 2018Documento26 páginasFree Examenes 2013 2018JOSU FERNÁNDEZ ARAKISTAINAún no hay calificaciones

- Guias de MatriculaDocumento31 páginasGuias de MatriculaRondon Rivera Manuel100% (1)

- Mantenimiento de Equipos Servicio de Alimentacion de 2020Documento15 páginasMantenimiento de Equipos Servicio de Alimentacion de 2020Juandavid Latorre TorresAún no hay calificaciones