Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Estado y Nacion

Estado y Nacion

Cargado por

Oscar Galvez MuñozDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Estado y Nacion

Estado y Nacion

Cargado por

Oscar Galvez MuñozCopyright:

Formatos disponibles

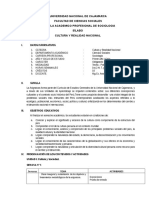

El Estado peruano durante el siglo XX.

Aspectos tericos y periodizacin

Osmar Gonzales

Biblioteca Nacional de Per

Luego de hacer un breve repaso sobre alguna literatura general relevante acerca del

proceso de formacin del Estado, el autor se centra en el caso peruano durante el siglo XX,

tratando de justificar una periodizacin distinta a la usualmente utilizada en las ciencias

sociales peruanas para, finalmente, llegar a algunas preguntas acerca de si el Estado

peruano ha podido constituirse o no en un actor racional.

El propsito de las siguientes pginas es modesto: slo destacar algunas pistas importantes para tratar de comprender el complejo proceso de

construccin del Estado en el Per durante el siglo XX, a partir de dos tensiones bsicas:

La primera tensin es la que se expresa entre los intentos por construir

un poder central (el Estado como arena de resolucin de conflictos) y la

persistencia de los privilegios de los poderes privados.

La segunda tensin se manifiesta en la pugna de los sectores sociales

excluidos para abrir el sistema y ampliar la base ciudadana del Estado (conquista de derechos) y el esfuerzo de las elites que controlan el aparato estatal para incorporar slo segmentadamente a ciertos sectores sociales al

sistema poltico.

En lo posible, evito caer en dicotomas que pueden reducir el anlisis, como la que separa lo nacional-popular de lo nacional-estatal.1 Prefiero

ubicar mi perspectiva en el entendimiento de que la sociedad y el Estado

son partes de una misma relacin. En esta lnea argumentativa se ubica,

por ejemplo, el trabajo de David Nugent2 quien, despus de hacer una revisin bibliogrfica sobre el tema del Estado, seala que las relaciones entre

ste y la sociedad hay que entenderlas como compuestas tanto por la cooperacin como por el conflicto, y no slo por la permanente oposicin.

Una aplicacin de este modo de entender las relaciones recprocas de las

clases subalternas y el Estado es la que nos ofrece Viviane Brachet quien,

1 Portantiero, Juan Carlos: Lo nacional-popular y la alternativa democrtica en Amrica

Latina, en Henry Pease et. al.: Amrica Latina 80: democracia y movimiento popular, Lima, 1981.

2 Nugent, David: Building the State, making the nation: the bases and limits of State centralization in modern Peru, en American Anthropologist, Vol. 96, nm. 2, junio, 1994.

Tomo LVIII, 2, 2001

611

OSMAR GONZALES

utilizando el concepto de pacto de dominacin,3 logra una interesante

relectura del proceso poltico mexicano, cuestiona el anlisis hegemnico

que consiste en afirmar que el Estado siempre ha poseido la iniciativa en

el tema de las reformas a aplicar y revela el papel principalsimo que han

cumplido las clases subalternas en la definicin de las polticas estatales.

En consecuencia, el Estado y la sociedad interactan permanentemente

y ayudan a transformarse y a constituirse; no se les puede entender por

separado.

De una manera algo forzada, pero espero que ilustrativa, puedo afirmar que el proceso del Estado peruano en el siglo XX tiene algo de paradjico: ha vuelto al punto donde comenz, es decir, el del manejo privatizado del poder. Si bien en el largo perodo que comprende un siglo las

clases subalternas conquistaron espacios a manera de oleadas o de

incursiones democratizadoras, como prefiere denominar Sinesio Lpez4

a las conquistas democrticas de las clases populares, desde los aos

ochenta, luego de ms de una dcada de violencia poltica, crisis econmica y ciertos grados de descomposicin social, la sociedad peruana se

encuentra exhausta y con capacidad de resguardar slo lo que le resulta

urgente e imprescindible, especialmente actividades ligadas a la supervivencia. En ese contexto es relativamente explicable que ciertos derechos

civiles y sociales vulnerados por el rgimen autoritario del ingeniero

Alberto Fujimori (1990-2000) no sean considerados por los sectores

mayoritarios como artculos de primera necesidad y el manejo privatizado del Estado haya tenido carta libre.

El proceso del Estado nacional: aspectos tericos generales

Histricamente, la consolidacin del Estado nacional es producto de

un proceso sumamente largo. Ha sido usual que, teniendo como referentes

clsicos a los procesos formativos de los estados nacionales europeo-occidentales, los estudios historiogrficos se hayan caracterizado por establecer

cortes temporales en los grandes momentos de la historia: Antigedad,

Feudalismo, poca Moderna. La consecuencia de esta estrategia metodo3 Brachet, Viviane: El pacto de dominacin. Estado, clase y reforma social en Mxico (19101995). Mxico, 1996.

4 Lpez Jimnez, Sinesio: Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo

y mapas de la ciudadana en el Per. Lima, 1997.

612

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

lgica es que dej rezagada de los anlisis la profunda vinculacin que

existe entre esas etapas en los momentos transicionales.

En este sentido, Perry Anderson5 es un renovador en la manera de

entender el proceso formativo del Estado en Europa. Su anlisis parte del

estudio del mundo antiguo para poder iluminar la manera cmo surgi el

feudalismo que, a pesar de ser distinta a la poca anterior, no signific una

ruptura radical y sin herencia.

De igual modo, Anderson analiza la transicin ocurrida entre la crisis

del feudalismo y la aparicin del Estado Absolutista. El mencionado autor

parte de la premisa metodolgica siguiente: que no hay un tiempo homogneo en la aparicin, desarrollo y crisis del Absolutismo, sino que las

variaciones pueden explicarse en funcin de cada entorno nacional, aun

cuando exista un patrn bsico que singularice a dicho Estado.6

La importancia que asume el estudio del Estado para Anderson consiste en que es en l, en tanto representante por excelencia de lo poltico,

donde se resuelven las contradicciones entre las clases. En otras palabras,

no se trata de privilegiar slo una historia desde abajo que se centralice

en las luchas de las clases sociales por conquistar el dominio; se hace necesario tambin el estudio desde arriba para tener una imagen completa de

los procesos histricos.

En la misma lnea argumentativa, Arno Mayer7 estudia el proceso contradictorio que dio paso a la sociedad moderna, para lo cual parte de tres

premisas. La primera es que las dos guerras mundiales del siglo XX estn

ntimamente ligadas, constituyendo lo que llama la Guerra de los Treinta

Aos. La segunda es que la Gran Guerra (1914-1918) fue producto del

intento del Antiguo Rgimen por mantenerse con vida frente a la sociedad

moderna e industrial, capitalista en suma. La tercera, y ms importante, es

que el Antiguo Rgimen era totalmente preindustrial y preburgus. Con

ello, Mayer desea demostrar que el Antiguo Rgimen persisti hasta bien

entrado el siglo XX, contradiciendo a la mayora de estudios historiogrficos que sealaban que haba sido eliminado definitivamente en 1789. El

tema es, pues, las modalidades que ocurren en las transiciones de una organizacin econmica, poltica y social a otra. De lo que se trata es de entender el proceso constitutivo del Estado en momentos de transicin de un

ordenamiento social a otro.

5 Anderson, Perry: Transiciones de la antigedad al feudalismo. Mxico, 1982.

6 Anderson, Perry: El Estado absolutista. Mxico, 1980.

7 Mayer, Arno: La persistencia del Antiguo Rgimen. Madrid, 1984.

Tomo LVIII, 2, 2001

613

OSMAR GONZALES

Michael Mann8 seala que son cuatro las actividades principales del

Estado: mantener el orden interno, la guerra externa, mantener la infraestructura de comunicaciones y la redistribucin econmica. Si bien stas

pueden ser emprendidas tanto por la sociedad entera como por grupos de

inters, quien ms eficazmente las emprende es el personal de un Estado

central. Ello permite al Estado comprometer a grupos no slo distintos sino

incluso contrapuestos, pudiendo oponerlos para mantener cierto nivel de

autonoma con respecto a ellos. Dicha caracterstica es ms visible en lo

que Mann llama Estado transicional, ubicado en medio de profundas

transformaciones econmicas de un modo de produccin a otro. En esta

situacin no existe una clase econmica dominante, y el Estado tiene la

posibilidad de enfrentar a los grupos emergentes contra los tradicionales.

El elemento que define al Estado nacin, siempre segn Mann, es su

naturaleza institucional, territorial, centralizada. Adems, el Estado combina formas de poder econmico, militar e ideolgico presentes en

todas las relaciones sociales. No obstante, slo el Estado est centralizado

con respecto a un territorio delimitado sobre el que tiene el poder autoritario. El Estado se constituye tanto en un lugar central como con un alcance territorial unificado. De aqu deviene el poder autnomo estatal, pues

tiene un campo de accin territorial distinto al de las clases. Por otro lado,

la centralizacin territorial permite al Estado la movilizacin del poder para

el desarrollo social.

Con base en estos criterios, Mann polemiza implcitamente con

Anderson (en realidad con el marxismo y el funcionalismo los que, dice,

tienen visiones reduccionistas) al sealar que el Estado no es simplemente

un espacio en el que las luchas de clases y grupos de intereses se expresan.

Mann afirma que el Estado ostenta un cierto poder autnomo, por ello lo

estudia como un actor personificado en las elites estatales y con voluntad

de poder. Es, en alguna medida, un actor racional. Por eso para Mann, si

bien el Estado es una arena, es de esa condicin de donde surge su poder

autnomo dado que responde a la necesidad de que las actividades de la

sociedad civil se regulen dentro de un territorio limitado y centralizado.

Respecto al carcter evolutivo del Estado, Mann seala que los

Estados-naciones que conocemos ahora no son un producto del capitalismo

(ni del feudalismo), sino el resultado de la manera en que los Estados pre8 Mann, Michael: El poder autnomo del Estado: sus orgenes, mecanismos y resultados,

en Michael Mann y Chris Wickham: La autonoma relativa del Estado, Cuadernos de Ciencias

Sociales, nm. 59, Costa Rica, 1993.

614

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

existentes dieron fronteras normativas a las expansivas, emergentes, relaciones capitalistas.9 La evolucin sostenida desde la poca medieval hasta la moderna es decisiva para entender las transformaciones modernizadoras y en nuestro tiempo lo es la relacin existente entre los estados

nacionales y el sistema mundial, especialmente en cuanto a los problemas

de la centralizacin y la territorializacin.

Ahora bien, por medio de qu mecanismos es posible lograr la centralidad del Estado? Pueden ser varios, quizs el ms antiguo sea el de la

guerra. Bruce Porter10 analiza las que denomina las paradojas de la guerra, en el sentido de que el campo de batalla puede significar destruccin

y caos, y que sin embargo detrs de esta realidad se pueden hallar el orden

y las reglas. La necesidad de proveer y transportar los equipos necesarios a

los combatientes implica un grado de centralizacin, formacin de una

burocracia acondicionada para responder a las circunstancias y empleo de

tecnologas adecuadas. La centralizacin permite saber quines y cuntos

pueden ir a la guerra y obliga al Estado y a sus elites a tener un conocimiento de los recursos disponibles dentro de un territorio dado. Es decir,

existe una relacin estrecha entre destruccin y organizacin. Es la destruccin la que fuerza a organizar: la guerra tambin es disciplina.

Otro elemento que coadyuva a la conformacin del Estado es el de las

estadsticas, las cuales aparecen como una necesidad de aqul para afrontar problemas como la recaudacin de impuestos. La Estadstica, es decir,

la ciencia de Estado, permite a ste conocer a su poblacin: cuntos son, su

distribucin por edad; cuntos estn en edad de trabajar y pueden, por lo

tanto, pagar impuestos y su distribucin sobre el territorio nacional.

Todos estos elementos constituyen una informacin que aparece como ms

perentoria de obtener a medida que el poder personal desaparece para dar

paso al ejercicio impersonal del gobierno. Las estadsticas, en suma, son un

medio que permite proyectar ciertas polticas estatales.11

La alfabetizacin constituye otro elemento presente en la conformacin del Estado. Tomando como referencia las primeras etapas de la alfabetizacin en Mesopotamia (aunque no se trate de un caso nico y aislado,

sino seguramente repetible) Mann seala que se dio primero al interior del

Estado, en su burocracia, produciendo con ello la codificacin y estabilizacin de dos normas: derechos de la propiedad privada y derechos y debe9 Ibidem, pg. 42.

10 Porter, Bruce D.: War and the rise of the State. New York, 1994.

11 Hacking, Ian: La domesticacin del azar. Barcelona, 1991.

Tomo LVIII, 2, 2001

615

OSMAR GONZALES

res comunitarios. La alfabetizacin permiti mejorar los sistemas de contabilidad sobre propiedades y adeudos, la escritura centraliz las relaciones

(antes demasiado disgregadas) en torno al Estado y coadyuv a la implantacin de sistemas de justicia.12

Existen otros elementos que actan en la formacin del poder estatal

sobre un territorio delimitado, como el papel ya mencionado que cumple la

ley y la extensin de las ideologas. En general se trata de procesos de larga duracin

El Estado peruano: un ogro intil

En el Per, haber entendido el proceso histrico de formacin del

Estado como un continuum ha conducido a privilegiar las permanencias

que efectivamente existieron y menospreciar las modificaciones,

orientando un tipo de lectura que se puede denominar organicista.13 En

sentido contrario, leer la historia como una sucesin de etapas ha sesgado

a una lectura en la que predomina la sucesin de hechos atendiendo slo

a lo contingente sin considerar lo heredado.14 Una consecuencia de estas

lecturas dismiles es que las polmicas en torno al Estado en el Per han

estado teidas de una clara carga ideolgica. No obstante, existe una idea

ms o menos aceptada en las ciencias sociales peruanas: considerar al

Estado como una institucin intil.

En efecto, tanto liberales como marxistas coinciden en sealar que el

Estado peruano siempre ha estado alejado de la sociedad real. Los pri12 Mann, Michael: El poder autnomo del..., pgs. 20-21. Para la importancia que adquiri

la imprenta y lo que llama capitalismo impreso en la constitucin de comunidades nacionales, ver el

libro de Anderson, Benedict: Comunidades imaginarias. Reflexiones sobre el origen y la difusin del

nacionalismo, Mxico, 1993. Y sobre el papel de la escritura en las relaciones sociales y sus repercusiones en el plano de las ideas ver las primeras pginas del artculo de Schofield, R.S.: Los niveles de

alfabetizacin en la Inglaterra preindustrial, en Jack Goody (Compilador): Cultura escrita en sociedades tradicionales, Barcelona, 1996.

13 Segn Julio Cotler: Clases, Estado y nacin en el Per, Lima, 1978, por ejemplo, el proceso seguido por el Estado peruano es particular en Amrica Latina por la fuerte presencia de lo que denomina la herencia colonial. sta tiene dos consecuencias. Primero, prefigura el carcter dependiente

del Per respecto del capitalismo hegemnico, y segundo, preserva las relaciones coloniales en la

explotacin de la mayoritaria poblacin indgena. Ambos elementos impidieron una integracin plena

de la sociedad, generando la marginacin tanto social como tnica, impidiendo, adems, un desarrollo

autnomo de los poderes internacionales. La consecuencia es que en el Per no se puede hablar de una

hegemona de una clase dirigente.

14 Chirinos Soto, Enrique: Historia de la repblica: 1821-Per-1978, Lima, 1977.

616

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

meros atribuyen este alejamiento a la caracterstica mercantilista del Estado

peruano;15 los segundos a su carcter de clase y a su subordinacin a los

intereses econmicos internacionales. En definitiva, el Estado en el Per

nunca ha sido representativo de la sociedad. Ms an, slo lo ha caracterizado su fuerza coaccionadora, precisamente para sustituir esa incapacidad

de representacin. Pero hay que sealar que estos cuestionamientos, siendo ciertos, no son novedosos, pues ya estn presentes en las reflexiones de

pensadores tan importantes y distintos terica e ideolgicamente, como son

Vctor Andrs Belaunde16 y Jorge Basadre.17

Al interior de la preocupacin por entender el proceso formativo del

Estado peruano, un punto polmico es determinar en qu momento se

empieza a configurar como tal. Algunos autores sealan que ello empieza

a ocurrir desde el gobierno de Nicols de Pirola, luego de derrotar al general Andrs Avelino Cceres en la guerra civil de 1894-1895. Otros sostienen que la consolidacin del Estado peruano slo empieza a producirse

durante el oncenio de Augusto B. Legua (1919-1930), algunos ms afirman que ello ocurre en el tiempo del reformismo militar del general Juan

Velasco Alvarado (1968-1975). Finalmente, hay quienes argumentan que la

consolidacin de un verdadero Estado nacional en el Per se est produciendo durante el gobierno de Alberto Fujimori (desde 1990). Como se

puede observar, se trata de un asunto an sin resolver.

Sobre el Estado peruano: propuesta de lectura

En las ciencias sociales peruanas se suele estudiar la realidad contempornea a partir de los aos finales de la dcada del veinte, es decir, desde Augusto B. Legua, Jos Carlos Maritegui y Vctor Ral Haya de la

Torre. Lo inmediatamente anterior (principios de siglo) se considera parte

de un antiguo rgimen poco digno de atencin. Evidentemente, se trata

de una visin recortada, pues es necesario retroceder en la historia para ubicar en sus orgenes reales a muchos de los procesos que se consolidarn

posteriormente y no entender a stos slo como un momento absolutamente radical y fundacional, sin historia.

15 De Soto, Hernando: El otro sendero, Lima, 1986.

16 Belaunde, Vctor Andrs: La crisis presente [1914]. Lima, 1994.

17 Basadre, Jorge: Per: problema y posibilidad [1931]. Lima, 1978.

Tomo LVIII, 2, 2001

617

OSMAR GONZALES

El derrotero de conformacin del Estado peruano no es lineal y sin

sobresaltos; tampoco una sucesin de etapas. Por esta razn, para seguir su

proceso es necesario plantearse algunas preguntas. Una de ellas est referida a la presin de determinados grupos sociales que buscan la ampliacin

del sistema poltico. En los aos del orden oligrquico, por ejemplo, oponerse a ste significaba el reclamo por ampliar los linderos de la participacin poltica. En otras palabras, se trataba de conquistar un derecho ciudadano que se restringa a unos pocos sectores privilegiados.

Otra pregunta es la que se refiere a la conquista de derechos. En un

pas como el Per, donde las grietas culturales no han sido cerradas del

todo, la ampliacin ciudadana se ve seriamente obstaculizada, a pesar de

los avances integradores efectuados desde mediados del presente siglo.

Desde una lectura histrica, uno puede observar que la poblacin indgena

mayoritaria en el Per usualmente ha quedado excluida de lo que el

discurso estatal ha definido como la nacin y, por tanto, de sus derechos

ciudadanos.18

Si bien construir el Estado monotnico fue un proyecto comn de las

oligarquas latinoamericanas, sus consecuencias ms graves se revelaron en

pases como el peruano, donde la poblacin indgena era la predominante.19

Por lo tanto, la construccin de una sociedad y de un Estado nacionales

implicaba la resolucin de estos dos niveles: social, de clase; y cultural.20

Dicha situacin empez a variar por presin de las clases subalternas

y de sus representantes polticos desde, aproximadamente, los aos cincuenta del siglo XX.

Esta realidad compleja nos obliga a contrarrestar la visin lineal

y organicista que ha predominado en los anlisis sobre la evolucin del

Estado, no slo del Per, sino de los pases latinoamericanos en general.

18 Para el anlisis de procesos de ciudadana que rompen con los marcos exclusivamente clasistas ver Turner, Bryan: Outline of a theory of citizenship, en Chantal Mouffe: Dimensions of radical democracy, London, 1992.

19 Cuando se refiere a Estado monotnico, Marcos Roitman utiliza la expresin en su sentido

poltico ms que antropolgico, entendindolo como integrador de clases sociales tnicamente homogneas y cuyo ejercicio del poder queda reservado a sus miembros, independientemente del lugar que

ocupen en la estructura social. Siendo sus valores, simbologa y proyeccin cultural lo que determina

su sentido de pertenencia poltica a lo nacional-estatal. Roitman, Marcos: Democracia y poltica en

Amrica Latina, Caracas, 1993, pgs. 81-82.

20 Sobre las posibilidades y los lmites que existen para construir un orden poltico democrtico en los pases andinos, y dentro de un panorama actual, se puede consultar Adrianzn, Alberto et al:

Democracia, etnicidad y violencia poltica en los pases andinos, Lima, 1993, y en concreto Degregori,

Carlos Ivn: Identidad tnica, movimientos sociales y participacin poltica en el Per, en Ibidem,

pgs. 113-333.

618

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

En resumen, entender el proceso de constitucin del Estado peruano

significa asumir el punto de vista de que se trata de un producto de cambios constantes en los que ciertas etapas tradicionalmente aceptadas (como

oligarqua, populismo, reformismo militar, democracia) no se cancelan,

sino que se imbrican e interpenetran. La peculiar manera como se relacionan los procesos sociales y su expresin en el terreno estatal permite acercarnos a una explicacin global de las formas en que se construyen el

Estado y la sociedad en el Per.

Periodizacin del Estado peruano en el siglo XX

La periodizacin que sigue toma como objeto de anlisis los cambios

y las continuidades que caracterizaron al Estado peruano desde la repblica de notables hasta la actualidad. Los otros procesos y actores sociales o

polticos (elites, partidos o movimientos sociales, por ejemplo) son tomados en cuenta en la medida que permitan iluminar el proceso constitutivo

del Estado en el Per. Tambien deseo mencionar que no me interesa seguir

dicho camino con el tedio de describir cada gobierno, sino descubrir las

tendencias generales que hallo en cada perodo.

La parcial institucionalizacin, caracterstica de la repblica de notables (1894-1919), tena su sostn en las alianzas familiares que adquirieron

notabilidad21 por distintas razones22 y que guardaban diferencias tanto en

sus orgenes sociales como en los regionales y econmicos. En este perodo, el Estado estaba caracterizado por la captura del poder en manos de un

pequeo grupo de familias, conocido como la oligarqua peruana. Aunque

no exista una base ciudadana amplia (los movimientos de las clases subalternas por conquista de derechos eran espordicos), la repblica de notables marc el inicio de construccin de cierta institucionalidad estatal que,

aunque precaria, trataba de establecer las bases de un poder central.

Al Estado de los notables hay que entenderlo como un pacto en el que

distintas fracciones acordaron (no siempre de manera armoniosa y pacfica) viabilizar un sistema de dominio y una forma de organizacin social

21 Por eso, algunos autores prefieren llamar al sistema poltico de este perodo como repblica de notables (Franco, Carlos y Neira, Hugo: El problema de las lites y el pensamiento. Los novecentistas peruanos. 1895-1930, Sevilla, 1986).

22 Balmori, Diana et al.: Las alianzas de familias y la formacin del Pas en Amrica Latina,

Mxico, 1990.

Tomo LVIII, 2, 2001

619

OSMAR GONZALES

que los beneficiara. De esta manera, agroexportadores (especialmente azucareros), financistas y poderes locales (o gamonales) establecieron un pacto en el que cada uno respetaba las instancias de los otros, y que exclua a

las clases subalternas de mnimos derechos polticos y sociales. Si bien en

este diseo de Estado los poderes locales tenan una gran influencia poltica y econmica, se establecieron ciertas reglas que se hacan respetar,

incluso a la fuerza.23 No obstante, no puede decirse que el dominio oligrquico fuera monoltico y que impidi la aparicin de fuerzas exgenas que

golpeaban las murallas del sistema poltico para querer derruirlas.

Una expresin de esas fuerzas cuestionadoras fue la incipiente coalicin populista que se form en 1912, bajo el liderazgo del empresario salitrero, Guillermo E. Billinghurst, quien lleg a la presidencia del Per

(1912-1914) apoyado por un importante movimiento urbano-popular.

Dicha coalicin se debi a la accin de grupos sociales que an no cuajaban como actores de clase claramente diferenciados respecto de las elites

y del Estado, con conciencia y organizacin propias. Se trat, por el contrario, de una masa indiferenciada en trminos de clase pero no necesariamente de una masa disponible, segn la calificacin que utiliza Gino

Germani24 para otro caso nacional. No obstante su derrota (pues el billinghurismo slo dur diecisis meses) estos grupos urbano-populares abrieron

el camino a procesos que se revelarn fundamentales en los aos veinte,

cuando las clases subalternas consigan niveles ms altos de organizacin

y autoconciencia poltica y se conviertan en los ejes del populismo paradigmtico de la historia peruana, el del oncenio leguista.

Esta etapa tan importante de la historia peruana usualmente ha sido

analizada desde la referencia de las clases populares. Ello ha impedido destacar los intentos institucionalizadores de ciertas elites de aquel entonces

por considerarlas, en su conjunto, antinacionales y reaccionarias, descontextualizando sus prcticas y discursos. Estos aos son, en definitiva, los de

la fundacin del Estado moderno peruano, no obstante los posteriores vaivenes de ste.

La centralizacin populista y la aparicin de las clases subalternas

durante el gobierno de Augusto B. Legua (1919-1930) estuvieron caracte23 Este conflicto entre poderes locales y proyecto de constitucin de un poder central se observa con nitidez en la disputa por el uso legtimo de la violencia. Ello explica el inters de Nicols de

Pirola (1895-1899) por profesionalizar a las fuerzas armadas y convertirlas en parte de un aparato estatal nacional.

24 Germani, Gino: Poltica y sociedad en una poca de transicin. Buenos Aires, 1968.

620

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

rizadas por el protagonismo caudillista y por una nueva estructuracin del

Estado en la que los grupos financieros, conectados con los circuitos internacionales, adquirieron gran relevancia; mientras tanto, las clases subalternas mostraban altos niveles organizativos polticos e ideolgicos.

Es cierto que Legua arrebat el poder poltico a las elites oligrquicas, pero no las despoj de su poder econmico. Si bien las oligarquas

regionales perdieron el control poltico siguieron manteniendo e, incluso, ampliaron su base econmica, gracias a la poltica leguista de atraer

de modo ya definitivo al capital norteamericano,25 con el que establecieron alianzas.

En efecto, bajo el leguismo, el capital imperialista norteamericano

control las finanzas estatales y los sectores econmicos claves como la

minera, el petrleo, la produccin azucarera y la industria. El oncenio de

Legua trat de desarrollar y lo consigui parcialmente una activa

poltica centralista.26 Una muestra de esto fue la creacin, en 1922, del

Banco de Reserva del Per. Slo desde ese momento se puede hablar de

una moneda nacional.27

Por otro lado, al interior del proyecto de centralizacin poltica, el

leguismo tuvo presente la necesidad de definir los linderos geogrficos del

pas para evitar nuevos conflictos blicos inconvenientes. Durante el llamado oncenio se firmaron los tratados fronterizos con Ecuador, Chile

y Colombia) que, si bien fueron cuestionados en su momento, ayudaron a

definir el contorno fsico del pas.28

En su relacin con las clases trabajadoras, Legua busc reglamentar

los conflictos laborales adecuando al Estado para que cumpliera con el

arbitraje obligatorio. Su gobierno tambin dict una legislacin para proteger a la clase media, sentando las bases de creacin de una legislacin con

principios jurdicos autnomos, aun cuando en el plano poltico tuviera

repercusiones negativas para el movimiento trabajador por el fraccionamiento que ocasion en ste.29

25 Legua seala Ernesto Yepes si bien en lo fundamental no alter la riqueza y privilegio

de las clases dominantes, signific en cambio el desplazamiento definitivo de la fraccin hegemnica

civilista de las instancias ms altas del poder poltico (Yepes, Ernesto: Per 1820-1920. Un siglo de

desarrollo capitalista, Lima 1972, pg. 283).

26 Cotler, Julio: Clases, Estado y..., pg. 186.

27 Ibidem, pgs. 185-186.

28 Sobre la importancia de la delimitacin geogrfica en la demarcacin poltico-estatal

ver Slater, David: Territory and State Power in Latin American: the Peruvian Case, London and New

York, 1989.

29 Santistevan, Jorge y ngel Delgado: La huelga en el Per. Historia y derecho, Lima, 1980.

Tomo LVIII, 2, 2001

621

OSMAR GONZALES

El proceso modernizador que impuls el leguismo trajo como consecuencia la aparicin de nuevos sectores sociales, como las clases medias

(bsicamente burcratas, periodistas y estudiantes universitarios), y obreros

(de la construccin especialmente, por las obras viales que se ejecutaron en

esos aos). Ambos, clases medias y trabajadores, confluyeron en amplios

movimientos organizativos, primero para reivindicaciones sectoriales y luego con claros perfiles polticos. Por ello, no es casual que el gran partido de

masas del Per del presente siglo el APRA, fundado por Haya tuviera

sus orgenes en los aos del gobierno leguista. Igual ocurri con la organizacin obrera bajo el signo marxista orientado por Maritegui. Un estudiante universitario y un periodista se convirtieron en los principales conductores de los nuevos contingentes sociales surgidos en los aos veinte, y que

tendran una profunda influencia en los aos posteriores.

No obstante, la caida del oncenio no se produjo por la lucha de las

masas, ni por las fuerzas polticas radicales de oposicin, sino por la caida

brusca de las exportaciones producidas entre los aos 1929 y 1932, como

consecuencia de la crisis internacional. Al quedarse el Estado sin recursos,

se desbarat la poltica populista de Legua, abriendo el camino para el

retorno al poder de las familias oligrquicas.

Queda an por desentraar el papel y la importancia del populismo en

la formacin del Estado en el Per (y seguramente en toda Amrica Latina).

Existe una relacin directa y causal entre populismo y formacin estatal?,

es acaso el populismo el que explica la constitucin del Estado?, se trata

de una movilizacin exclusivamente desde arriba? En cualquier caso, por

incorporar a las masas no slo a la poltica sino tambin a la vida social, al

populismo puede vrsele como el creador de un nuevo espacio de relaciones dentro del cual, paulatinamente, se forma entre las clases subalternas

cierta conciencia de pertenecer a un determinado mbito estatal.30

El perodo de la recomposicin oligrquica y la recuperacin de los

poderes privados (1930-1968) expres la vuelta de las familias oligrquicas, aunque stas ya no tenan las mismas caractersticas del perodo 18951919. Social y culturalmente ya no las identificaban los valores de honorabilidad, decencia y respeto por ciertas formas; esto se tradujo en el mbito

poltico en su apelacin a las dictaduras con el objeto de controlar el poder

poltico. Los viejos partidos (como el Civil, el Demcrata, el Constitucio30 Franco, Carlos y Hugo Neira: El problema de las lites.... Adrianzn, Alberto: Estado

y sociedad: seores, masas y ciudadanos, en Juan Abugattas et al.: Estado y sociedad: relaciones peligrosas. Lima, 1990.

622

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

nal y el Liberal) haban desaparecido y el parcial proyecto institucionalizador del Estado fracasado, en gran parte por la irrupcin en la vida poltica

y social de las clases populares que por reaccin hizo cerrarse ms a

las elites oligrquicas. Adems, stas contaban con el auspicio activo de los

militares, quienes se constituyeron desde entonces en los celosos defensores de sus intereses (alianza que se conoce como el civil-militarismo).

En efecto, la situacin del Per de fines de los veinte e inicios de los

treinta era catica. Frente a la crisis ocurrida desde los ltimos meses del

leguismo, nuevamente la vieja oligarqua especialmente los terratenientes del sur encontr la oportunidad para retomar el poder mediante el

golpe militar de agosto de 1930 comandado por el coronel Miguel de

Snchez Cerro. Como en 1914 cuando la oligarqua despoj del poder a

Billinghurst, sta acudi a los cuarteles para liquidar un gobierno incmodo y recuperar el control poltico. Evidentemente, se nota en esta nueva

etapa una revitalizacin de los poderes privados que echaron abajo ciertas

medidas de constitucin de un poder central que venan siendo adoptadas

desde la repblica de los notables.

Con respecto a las clases populares, hay que mencionar que stas no

haban permanecido pasivas como cuando ocurri el golpe de 1914 contra

Billinghurst,31 por el contrario, la situacin de crisis pre-revolucionaria

para algunos, las impuls a desarrollar una participacin poltica ms

activa, adems porque esta vez s haba conductores ideolgico-polticos,

especialmente Haya de la Torre. Maritegui no pudo ver esta convulsionada etapa de la historia republicana peruana por su muerte, ocurrida en abril

de 1930.

Haya, quien haba sido desterrado por Legua en 1923,32 pudo volver

al Per luego del derrumbe del oncenio para participar en las elecciones presidenciales de 1932. Para entonces ya haba fundado la Alianza

Popular Revolucionaria Americana (APRA) como partido en 1930, con un

proyecto de construir un Estado que integrara a los sectores mayoritarios

excluidos. Haya, que no era un desconocido para la clase trabajadora

peruana, y limea en especial, se reencontr con los sectores trabajadores

de Lima y les record sus jornadas de 1919 por las ocho horas y la alianza

obrero-estudiantil en mayo de 1923 contra el oncenio. La respuesta que

31 Rosel, Mara Cristina y Ernesto Yepes: La caida de Billinghurst: crnica diplomtica de un

golpe de Estado, en Anlisis, nm. 12, Primer semestre, 1983.

32 El motivo fue que Haya encabez la oposicin al intento del leguismo de aliarse mediante la consagracin del Per al Sagrado Corazn con las tradicionales jerarquas de la Iglesia Catlica.

Tomo LVIII, 2, 2001

623

OSMAR GONZALES

recogi fue multitudinaria e hizo que la oligarqua viera amenazado

nuevamente su poder. Los niveles de politizacin de las clases subalternas

especialmente de los trabajadores urbanos y ms organizados se mostraban en toda su dimensin. El triunfo electoral de la oligarqua corra

peligro.

Ante la formacin de las clases marginadas como sujeto poltico, las

familias oligrquicas recurrieron nuevamente a Snchez Cerro para las

elecciones generales. l era el nico que poda derrotar a la fuerza masiva

que el aprismo haba comenzado a forjar, pues su origen mestizo-popular

entronizaba con el de la mayora integrante del pueblo. Por ello, una vez

conocido el resultado, el triunfo correspondi a Snchez Cerro. El aprismo

reclam por lo que consideraba era un robo de su victoria electoral. La protesta devino guerra civil con el aplastamiento de los rebeldes apristas por

parte del ejrcito en 1932. En ese mismo ao asesinaron a Snchez Cerro

y ante la nueva crisis volvi el para ese entonces ya general scar R.

Benavides, el mismo militar que destituy a Billinghurst. La oligarqua

recuper el control del poder, pero desde entonces ya no podr separarse de

su brazo armado.

Advino una etapa oscurantista en la historia peruana, de dominio casi

absoluto de las familias oligrquicas, de escaso brillo cultural y de marginacin de las clases subalternas mediante la represin y la persecucin

poltica (especialmente de apristas). El Estado fue recapturado por los

poderes privados ms reaccionarios, y los intentos por construir un poder

central se vieron aplazados.

La situacin cambi temporalmente con el fin de la Segunda Guerra

Mundial en 1945 y con la derrota del fascismo y del nazismo. El aprismo

recuper la legalidad y se abrieron ciertos espacios para la participacin de

las clases subalternas en un proceso electoral. El APRA auspici el Frente

Democrtico Nacional (FDN), el que gan ampliamente las elecciones de

1945. Pero esta experiencia democrtica slo dur tres aos, pues la crisis

econmica y los conflictos al interior del Frente, echaron por tierra los

intentos de formar un gobierno slido.33

Luego del fracaso del FDN, las elites oligrquicas reaparecieron con

un rostro peculiar en el populismo autoritario y conservador del general

Manuel A. Odra (1948-1956). Si bien durante su gobierno el Estado se

retrajo de intervenir en la economa, tuvo importantes ingresos como pro33 Portocarrero, Gonzalo: De Bustamante a Odra. El fracaso del Frente Democrtico

Nacional, 1945-1950. Lima, 1983.

624

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

ducto del auge de la exportacin de minerales. Estos ingresos permitieron

a Odra acercarse a las clases medias y a los sectores populares por medio

del ofrecimiento de ciertos servicios (hospitales, escuelas, espacios de

recreacin), adems de la ampliacin del derecho al voto a las mujeres alfabetas, con lo que expandi el contingente electoral en el pas. Ello explica

que hasta hace una generacin aproximadamente, el ochenio odrista fuera

el ms recordado en la mentalidad popular.

Por su parte, la sociedad tambin haba cambiado. Durante los aos

del ochenio es cuando se empieza a generar uno de los hechos ms trascendentales de la historia peruana contempornea: las migraciones del

campo a la ciudad, cambiando andinizando radicalmente el rostro del

Per, volviendo evidente su componente indgena-mestizo.34 De otro lado,

en estos aos el sector industrial iba creciendo tambin en importancia econmica, lo que le permiti reclamar un lugar en el manejo del poder, cuestionando directamente la vigencia del pacto oligrquico que fund la repblica de notables (entre agroexportadores, poderes locales y financistas).

Sin embargo, las luchas ms importantes las protagonizaron los contingentes campesinos, quienes eran despojados de sus tierras tanto por las

empresas mineras norteamericanas como por los terratenientes peruanos.

En consecuencia, si bien el Estado pas a ser recapturado por ciertas elites

oligrquicas, la sociedad no permaneci pasiva y, por el contrario, exigi el

reconocimiento de ciertos derechos. Una expresin ntida de las modificaciones de la sociedad peruana en esta poca, fue la aparicin de partidos

representativos de los sectores medios, especialmente de Accin Popular

(AP), liderado por Fernando Belaunde Terry, quien lleg a ser presidente

del Per por primera vez durante los aos de 1963-1968, apoyado precisamente por aquellos contingentes a quienes se les haba reconocido estatuto

legal en el plano electoral.

En resumen, fueron treinta y ocho aos en los cuales la poltica se desarroll entre el autoritarismo militar, el dominio plutocrtico y los populismos tanto civil (como el del Frente Democrtico Nacional y el de Accin

Popular) como militar (del general Manuel A. Odra). La caracterstica

comn del Estado en estos aos es que no pudo constituir una autoridad

central, pero justamente esta precariedad institucional ocasion una serie

34 Sobre la importancia de las migraciones ver Matos Mar, Jos: Desborde popular y crisis del

Estado, Lima, 1985. Degregori, Carlos Ivn, Blondet, Cecilia y Lynch, Nicols: Conquistadores de un

Nuevo Mundo. De invasores a ciudadanos en San Martn de Porres, Lima, 1986 y Franco, Carlos: La

otra modernidad. Imgenes de la sociedad peruana, Lima, 1991, entre otros.

Tomo LVIII, 2, 2001

625

OSMAR GONZALES

de grietas en el dominio oligrquico que hicieron temer una revolucin

desde abajo.35 En esas circunstancias apareci el reformismo militar del

general Juan Velasco Alvarado.

El reformismo militar (1968-1975) signific la liquidacin del sistema oligrquico, la constitucin como nunca antes de un poder central

en el Per y la neutralizacin temporal de la precariedad poltica por

medio de la anulacin de los partidos polticos que en el perodo anterior

por sus disputas sin solucin obstaculizaron una serie de reformas que

AP quiso llevar a efecto en los primeros meses de su gestin. Esta experiencia explica, en gran parte, el discurso del no-partido que caracteriz al

velasquismo.

El reformismo militar estuvo dirigido por una cpula militar y asesores civiles de distintas tendencias, pero todas antioligrquicas (como ex

apristas, ex comunistas, ex guevaristas, demcratacristianos y socialprogresistas), que trataron de constituir un Estado nacional. En estos aos se

consigui cierta estabilidad pero en autoritarismo, al interior de una economa que creca y de una prdica nacionalista e integradora indita hasta

ese entonces en el Per. Paradjicamente, a pesar de su formato autoritario

que impeda ejercer los derechos polticos, el reformismo militar estimul

el auge organizativo de las clases populares que iban modificando sus

patrones de relacin con el Estado.36 En efecto, la explosin de gremios,

sindicatos y centrales de trabajadores obreros y campesinos37 no registra en

la historia peruana una intensidad similar para exigir y defender los derechos de las clases marginadas.38 Se ampli un espacio ciudadano que anteriormente estaba reservado slo para ciertos grupos privilegiados.

Bajo el velasquismo el Estado peruano ampli su influencia como

nunca antes a gran parte del territorio nacional. Se crearon ministerios e

instituciones estatales que trataron de acercarse a la sociedad. Por primera

vez en la historia peruana se poda hablar de un proyecto real para conformar un Estado nacional. Sin embargo, un importante sector de trabajadores

35 Especialmente cuando sectores radicalizados de las clases medias protagonizaron las guerrillas rpidamente derrotadas en 1965, y que fueron dirigidas por un sector desgajado del APRA,

que posteriormente se denomin Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

36 Lynch, Nicols: La transicin conservadora. Movimiento social y democracia en el Per:

1975-1978. Lima, 1992.

37 Como la revitalizacin de la central fundada por Maritegui en los aos veinte, la Central

General de Trabajadores del Per (CGTP) y la fundacin de la Confederacin Campesina del Per

(CCP).

38 Gonzales, Osmar: Conquista ciudadana y democracia. Auge y crisis del clasismo en Per

(1968-1990), en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Ao 2, nm. 4, 1996.

626

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

los ms organizados no aprovecharon estos nuevos espacios que ofreca el reformismo militar para ampliar su participacin ciudadana sino que,

por el contrario, al lado de una izquierda marxista compuesta por diferentes partidos, se enfrascaron en una lucha frontal contra aqul caracterizado desde pro-burgus hasta fascista buscando radicalizar el proyecto

reformista, siendo sta una de las causas no la nica del fracaso del

reformismo velasquista.

Por otro lado, el Estado promovi explcitamente la industrializacin

del pas. Nunca como entonces el sector industrial creci en importancia.

Pero no todos los empresarios apoyaron este proyecto de desarrollo por

razones bsicamente ideolgicas, aun cuando econmicamente les favoreca la nueva poltica econmica. Reclamaban al rgimen las libertades polticas y el regreso al Estado de derecho, aduciendo que la excesiva intromisin del Estado en la vida econmica protegiendo a la industria

obstaculizaba la conformacin de una burguesa slida y competitiva. Estos

grupos de industriales descontentos formaron, posteriormente, con ciertos partidos39 la oposicin de derecha. Curiosamente, fueron ellos mismos

cuando el Per regres a la constitucionalidad en los aos ochenta y el

Estado se retraa de la economa los que pidieron mayor proteccin estatal a la industria nacional ante la competencia desleal de los productos

forneos. En resumen, la frgil burguesa peruana al igual que los trabajadores radicalizados no supo aprovechar los beneficios de una poltica

estatal que los favoreca plenamente.

Pero existe un elemento que permite calibrar mejor el esfuerzo velasquista por fundir Estado y sociedad y es el aspecto socio-cultural. En estos

aos, el Estado legitim al quechua como la otra lengua oficial; reivindic ciertos elementos del pasado indgena (como la figura de Tpac

Amaru); se llen de una simbologa que recoga esa parte de la historia

que en el discurso pre-velasquista slo eran tomados como parte del

folklore; adems que otorg cierta dignidad a los sectores excluidos a

quienes hizo sentir parte de una colectividad nacional. En resumen, como

seala Carlos Franco,40 el reformismo militar acerc a los distintos contingentes culturales mediante un discurso integrador que no por eso dejaba de ser vertical.

39 Como el Partido Popular Cristiano (PPC), fundado en los aos sesenta como una escisin

conservadora de la Democracia Cristiana (DC).

40 Franco, Carlos: El sentido del velasquismo en la construccin de una comunidad nacional

ciudadana en el Per, en Socialismo y Participacin, nm. 63, Lima, 1993.

Tomo LVIII, 2, 2001

627

OSMAR GONZALES

En este contexto se produjo una tensin. Por un lado, el reclamo por

un manejo privatizado del Estado y del poder poltico por parte de los sectores de derecha y, por otro, hacer del Estado una instancia nacional, en el

sentido de que represente a la mayora popular pero desde una postura

maximalista y confrontacionista. Sumados a esta tensin hay que mencionar los conflictos producidos en el interior de la cpula militar desatados

luego de la enfermedad de Velasco, lder indiscutible del proceso.

Finalmente, tras la muerte de ste vino la sucesin, que lleg por el ala ms

conservadora.

El perodo de la segunda fase del gobierno militar (1975-1990) y el

retorno a la constitucionalidad en los aos ochenta, si bien desde la historia poltica abarca gobiernos dismiles, desde el problema que interesa en

este artculo el proceso constitutivo del Estado constituye un solo

momento, caracterizado por la crisis del Estado en su capacidad por mantener una autoridad nacional luego de la experiencia velasquista.

En efecto, durante el gobierno de Francisco Morales Bermdez el

Estado inicia una etapa de privatizacin en el manejo del poder. La segunda fase se caracteriza por la regresin de las reformas velasquistas para

otorgar privilegios a ciertos grupos de poder econmico, especialmente los

exportadores. Esto se dio en un contexto econmico muy distinto al que

viviera el reformismo militar, pues es el tiempo en que la crisis econmica

empezaba a mostrar sus primeros efectos. Ante ello, el gobierno aplic las

primeras medidas de ajuste: baja de salarios, despidos masivos, alza del

costo de vida. A ellas acompa un paulatino pero consistente retroceso del

Estado en cuanto a su intervencin en la economa. Al mismo tiempo, el

gobierno desat una fuerte represin contra los dirigentes de los sectores

trabajadores, haciendo retroceder los derechos que stos haban conquistado durante el velasquismo. No obstante, la oleada de amplias protestas

sociales fue sumamente poderosa arrinconando al gobierno y forzndolo a

cumplir con la promesa de la vuelta a un rgimen constitucional, la cual se

produce por medio de dos etapas: convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1979, y elecciones generales en 1980.41

El nuevo triunfo de Accin Popular (1980-1985) inaugura la vuelta a

la democracia. sta despert grandes expectativas en cuanto a que se podan resolver los principales problemas econmicos que el anterior gobierno

militar haba dejado como herencia. Con respecto al Estado, se pens que

41 Nieto, Jorge: Izquierda y democracia en el Per, Lima, 1983.

628

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

ste poda generar las condiciones para volverse ms nacional, porque iba

a ser representativo de todas las fuerzas sociales. Pero la democracia estuvo acompaada de dos enemigos mortales: la crisis econmica que se iba

profundizando, y la violencia subversiva, protagonizada especialmente por

Sendero Luminoso. A ninguno de estos dos graves problemas supo dar AP

soluciones que generaran una identificacin de la sociedad con el Estado,

por el contrario, su incapacidad hizo que se separaran an ms. En lo econmico, el gobierno acciopopulista efectu reformas liberales tibias, por

temor a perder la escasa base social que haba acumulado (bsicamente

sectores medios en decadencia y alta burguesa). En materia antisubversiva, cierta lentitud y falta de reflejos le impidieron enfrentar la guerra de

manera eficaz. La incapacidad para gobernar a una sociedad convulsionada como la peruana hizo que el nico mrito de AP fuera terminar su mandato y entregarlo a otro partido legtimamente elegido.

El gobierno del APRA (1985-1990) continu con la tendencia de distanciamiento entre el Estado y la sociedad que ya se observaba desde la

segunda fase. A pesar de un discurso populista en el que integraba como

masa a los contingentes populares, y del carisma del lder, Alan Garca, el

gobierno aprista no pudo ni quiso hacer nada contra la tendencia privatizadora del poder. En cuanto a la economa, en un primer momento el

gobierno aprista trat de atraer a los empresarios nacionales para que invirtieran en el propio pas, pero los grupos de poder econmico prefirieron

sacar sus capitales hacia mercados que consideraban ms seguros. Esta

medida dej sin recursos al Estado. Ante una situacin de crisis econmica que se prolongaba sin visos de solucin, el gobierno aprista slo intervino en funciones de asistencia social, pero no dise un nuevo modelo de

acumulacin. Por otra parte, tampoco fue capaz de detener la espiral subversiva que creca incontrolablemente; incluso se lleg a temer un nuevo

golpe de Estado.

Con respecto a las clases populares, el gobierno aprista llev a cabo

una gestin de tipo populista en la que un sector de las clases populares (el

de los desorganizados o informales) sirvi como cliente. stas, por su parte, luego de experimentar un gran auge organizativo y de movilizacin en

los aos setenta, con la crisis se desarticularon y perdieron su capacidad de

influir en las decisiones estatales.42 Ante la manifiesta incapacidad del

42 A pesar de que, desde 1980, contaban con una importante fuerza electoral representada por

Izquierda Unida.

Tomo LVIII, 2, 2001

629

OSMAR GONZALES

gobierno aprista en todo nivel y la profundidad de la crisis de representacin de los partidos polticos existentes, aparecieron en el escenario poltico los llamados independientes o outsiders, quienes controlan al Estado

peruano desde 1990.

En resumen, en estos aos el Estado transit por un proceso en el que

se va desatendiendo paulatinamente de sus funciones reguladoras, proceso

que culmina con el gobierno de Alberto Fujimori, el mismo que empieza

una nueva etapa en la vida del Estado peruano.

La reestructuracin liberal (desde 1990 hasta la actualidad), se produce en un momento de desarticulacin casi total de la sociedad peruana.

Por un lado, una economa que no superaba la crisis y que, incluso, se hunda en ella, agudizando la pobreza y sus consecuencias (delincuencia, marginalidad, corrupcin). Por otro, en lo social se manifestaba un exacerbado

individualismo y una gran incapacidad de establecer lazos sociales duraderos; la sociedad peruana se convirti en el escenario ptimo para el slvese quien pueda, situacin extrema que algunos autores caracterizaron

como anmica;43 y que en casi todos los noventa se distingui por su apata y desmovilizacin. En lo poltico, la crisis de representacin de los partidos lleg a sus extremos en este perodo, lo que la sociedad ha sancionado reiteradamente en todas las elecciones que se han producido durante la

presente dcada. Slo en el plano de la guerra contra la subversin la sociedad peruana ha vivido cierto alivio, pues el gobierno fujimorista ha logrado, si no desmantelar, minimizar los efectos perversamente corrosivos que

ella haba estado ocasionando desde 1980.

La situacin descrita exacerb la centralizacin caudillista arropada

por una casta tecno-militar, en la cual los fueros de los poderes estatales se

fundieron de manera nica en los deseos del presidente y su entorno. El

excesivo protagonismo caudillista ha tenido una consecuencia funesta en el

plano estatal: centralizacin del poder en beneficio de los poderes privados.

De esta manera, y forzando la imagen, el Estado peruano retorn al punto

de donde parti en los inicios del siglo XX: la concentracin del poder poltico en una elite, pretendindose explcitamente que la poltica no forme

parte de las preocupaciones ciudadanas. Como nunca, el Estado peruano en

los noventa se encontr distanciado de la sociedad.

43 Neira, Hugo: Violencia y anomia. Reflexiones para intentar comprender, en Socialismo

y Participacin, nm. 37, Lima, 1987. Lynch, Nicols: Anomia de regresin o anomia de desarrollo,

en Ibidem, nm. 46, Lima, 1989.

630

Anuario de Estudios Americanos

EL ESTADO PERUANO DURANTE EL SIGLO XX

Colofn

Luego del recorrido rpido y apretado por el camino seguido por

el Estado peruano en el siglo XX, se pueden apuntar algunas consideraciones finales.

En primer lugar, espero haber mostrado una relectura sobre el proceso del Estado peruano en el que las diferentes etapas que lo constituyen no

forman una sucesin lineal, sino que pueden existir retrocesos y en que

cada etapa le puede deber a la anterior algo (mucho o poco) de su carcter.

As, partiendo desde el tiempo de los notables, pasando por el populismo

de Legua, la recomposicin oligrquica, el reformismo militar, el retraimiento del Estado y terminando en la reestructuracin liberal, hemos podido observar las tensiones que han permanecido en todo el siglo entre

Estado y sociedad, y entre poderes privados e intentos de centralizacin del

poder que significa, al final de cuentas, cierto proyecto por constituir al

Estado peruano como un actor racional.

En una mirada de largo plazo, tambin podemos observar desde

principios de siglo hasta el momento presente una derrota de los sectores sociales marginados por ampliar los espacios de influencia en las decisiones estatales, ms all de ciertas conquistas producidas en diferentes

momentos histricos en las que pudieron ejercer presin con xito para ser

incluidas en el mbito estatal. Si bien en el terreno jurdico esas conquistas

se han visto refrendadas, no han generado impactos decisivos ni en las

prcticas polticas ni en el Estado. Por el contrario, las polticas estatales se

concibieron y se convirtieron en decisiones en el interior de una caja negra

a la cual la sociedad no tena acceso. No obstante, esas victorias parciales

han tenido su efecto en las formas como el Estado se ha relacionado con la

sociedad en diferentes momentos histricos, especialmente en aqullos

cuando la sociedad ha expresado capacidad de movilizacin y de reclamo.

La tensin entre el proyecto de constitucin de un poder central y el

de preservar el control del Estado para ciertos sectores privilegiados se ha

resuelto hasta el momento en favor de los segundos, en gran medida porque los espacios de ampliacin ciudadana que se fueron conquistando por

oleadas sucesivas se redujeron notablemente hacia finales del siglo XX. De

esta manera, el Estado peruano no ha podido constituirse como una instancia nacional de resolucin de conflictos por encima de los diferentes intereses fragmentados que componen la sociedad peruana. Por ello, podemos

concluir que el Estado peruano no se ha convertido en un actor racional,

Tomo LVIII, 2, 2001

631

OSMAR GONZALES

segn lo ha definido Mann:44 como una arena de resolucin de conflictos,

con un poder autnomo de los diferentes intereses sociales en el interior de

un territorio demarcado polticamente. Por el contrario, los intereses privados han prevalecido y un sentido nacional de gobernar brilla por su

ausencia, sin que encuentren ninguna oposicin efectiva por parte de los

diferentes grupos sociales, al menos hasta el momento. Un despertar de

la sociedad civil abrira un nuevo captulo en la historia poltica peruana,

y eso es lo que se espera en el actual momento post-fujimorista.

44 Mann, Michael: El poder autnomo del Estado....

632

Anuario de Estudios Americanos

También podría gustarte

- Copia de BALOTARIO EVALUACIÓN ORALDocumento20 páginasCopia de BALOTARIO EVALUACIÓN ORALSHARAYT SHELYMA SINTE CABANA50% (2)

- Margarita Andrade - Forjadores Del Pensamiento Critico Latinoamericano (Biografia de Pensadores y Luchadores Latinoamericanos Siglos XIX y XX)Documento354 páginasMargarita Andrade - Forjadores Del Pensamiento Critico Latinoamericano (Biografia de Pensadores y Luchadores Latinoamericanos Siglos XIX y XX)Jaime Calderon67% (3)

- Lect 2 (PC1) - El Estado Peruano, Siglo XX - Osmar GonzalesDocumento22 páginasLect 2 (PC1) - El Estado Peruano, Siglo XX - Osmar GonzalesVictor Montes SanomamaniAún no hay calificaciones

- Democracia Representativa y Clases Populares. Un Acercamiento A La Perspectiva de Gino Germani. Ensayo.Documento8 páginasDemocracia Representativa y Clases Populares. Un Acercamiento A La Perspectiva de Gino Germani. Ensayo.Alejandro HernándezAún no hay calificaciones

- Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos A: Departamento Académico de Ingeniería QuímicaDocumento15 páginasRealidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos A: Departamento Académico de Ingeniería QuímicaFernanda LemaAún no hay calificaciones

- Resumen Historia de América III - Primer SemanaDocumento20 páginasResumen Historia de América III - Primer SemanaRoad Trippin FgbAún no hay calificaciones

- Johan Tovar Hegemonía y AntihegemeniaDocumento2 páginasJohan Tovar Hegemonía y Antihegemeniachavezwilder2002Aún no hay calificaciones

- Trabajo Americana 3 JVGDocumento7 páginasTrabajo Americana 3 JVGMatias TuriaciAún no hay calificaciones

- Córdova Arnaldo - Revolución Burguesa y Política de MasasDocumento26 páginasCórdova Arnaldo - Revolución Burguesa y Política de MasaslemoihneAún no hay calificaciones

- ICSE Universidad de Buenos Aires: EL ESTADO PERONISTA - Cátedra MECLEDocumento39 páginasICSE Universidad de Buenos Aires: EL ESTADO PERONISTA - Cátedra MECLEPablo D. SalinasAún no hay calificaciones

- Waldo AnsaldiDocumento5 páginasWaldo AnsaldiNoemi FernandezAún no hay calificaciones

- Movimiento Obrero y UP Cordones Industriales y Poder Popular E. Hidalgo PDFDocumento36 páginasMovimiento Obrero y UP Cordones Industriales y Poder Popular E. Hidalgo PDFKiko RubioAún no hay calificaciones

- Benigno - Estado ModernoDocumento5 páginasBenigno - Estado ModernoLautaroAguileraAún no hay calificaciones

- Iervasi Nahuel tp1 SPDocumento8 páginasIervasi Nahuel tp1 SPNahuel S. IervasiAún no hay calificaciones

- Saavedra - Ef - PenpolDocumento5 páginasSaavedra - Ef - PenpolFrancesco Diego Saavedra EscobedoAún no hay calificaciones

- 4280-Texto Del Artículo-12237-2-10-20181005Documento4 páginas4280-Texto Del Artículo-12237-2-10-20181005Eduardo_IbarraAún no hay calificaciones

- Reporte de LecturaDocumento5 páginasReporte de LecturaGustavo MoraAún no hay calificaciones

- Unidad 1 de ModernaDocumento9 páginasUnidad 1 de ModernaJonathan Marcelo SalamoneAún no hay calificaciones

- Los Origenes Del Populismo LatinoamericanoDocumento44 páginasLos Origenes Del Populismo LatinoamericanoRenzo Sosaya GómezAún no hay calificaciones

- Graciarena 240418 135413Documento35 páginasGraciarena 240418 135413santimrodriguez31Aún no hay calificaciones

- Cordova - Mexico Revolucion Burguesa y Politica de MasasDocumento24 páginasCordova - Mexico Revolucion Burguesa y Politica de MasasGastón O. BandesAún no hay calificaciones

- Cap 4 Estado Peronista 46 55Documento39 páginasCap 4 Estado Peronista 46 55nestorernesto-1100% (1)

- Hugo Quiroga - Estado, Crisis Económica y PoderDocumento15 páginasHugo Quiroga - Estado, Crisis Económica y PoderjacobAún no hay calificaciones

- Reseña - La Seduccion Dela Claseobrera PDFDocumento3 páginasReseña - La Seduccion Dela Claseobrera PDFEdgarAún no hay calificaciones

- REseña Crítica de PoulantzasDocumento2 páginasREseña Crítica de Poulantzasmarciagonzalez81Aún no hay calificaciones

- Germán Bernasconi, Sindicatos y Gobierno en La VenezuelaDocumento21 páginasGermán Bernasconi, Sindicatos y Gobierno en La VenezuelaNéstor Nicolás ArrúaAún no hay calificaciones

- Germani PDFDocumento22 páginasGermani PDFValentina AgueroAún no hay calificaciones

- La Insurrección de 1890 - El Parque de Los Senderos Que Se BifurcanDocumento3 páginasLa Insurrección de 1890 - El Parque de Los Senderos Que Se BifurcanClaudio Alberto Aparicio FernándezAún no hay calificaciones

- Teres ChukDocumento4 páginasTeres ChukantonyAún no hay calificaciones

- Teresa Castro Escudero (2007) - El Populismo de Todos Tan TemidoDocumento21 páginasTeresa Castro Escudero (2007) - El Populismo de Todos Tan TemidoAndre VolkerAún no hay calificaciones

- Populismo y Contradicciones de Clase en LatinoaméricaDocumento26 páginasPopulismo y Contradicciones de Clase en LatinoaméricaPameAndreaSaezAún no hay calificaciones

- El Estado Nacional en América LatinaDocumento13 páginasEl Estado Nacional en América LatinaFanny CaroAún no hay calificaciones

- 3 Avila, Sebastian Eliseo Tercer Parcial HSP 2020 Rodrigo SotoDocumento7 páginas3 Avila, Sebastian Eliseo Tercer Parcial HSP 2020 Rodrigo SotoEliseo AvilaAún no hay calificaciones

- Estudios Sobre La Burocracia AhumadaDocumento182 páginasEstudios Sobre La Burocracia AhumadaJorge AhumadaAún no hay calificaciones

- AméricaDocumento4 páginasAméricaGiovanni Sáez MorenoAún no hay calificaciones

- ANSALDI La Interferencia Esta en El CanalDocumento18 páginasANSALDI La Interferencia Esta en El CanalCami BalutAún no hay calificaciones

- Populismo y Anticomunismo. Una Relación Estrecha.Documento5 páginasPopulismo y Anticomunismo. Una Relación Estrecha.Karl TonatiuhAún no hay calificaciones

- Marx: Filosofía Política de La Dominación y Del Estado - Gerardo Ávalos TenorioDocumento21 páginasMarx: Filosofía Política de La Dominación y Del Estado - Gerardo Ávalos TenorioProfrFerAún no hay calificaciones

- América Latina La Construcción Del Orden Tomo I y IIDocumento7 páginasAmérica Latina La Construcción Del Orden Tomo I y IIAnonymous mUh980fKk100% (1)

- Reseña "Ciudadano Imaginarios" de Ferando EscalanteDocumento6 páginasReseña "Ciudadano Imaginarios" de Ferando EscalanteVladimir LEAún no hay calificaciones

- Las Formas de La Organización Estatal en La ArgentinaDocumento8 páginasLas Formas de La Organización Estatal en La ArgentinaJuan Manuel VolpattiAún no hay calificaciones

- Tulio Halperin DonghiDocumento22 páginasTulio Halperin DonghiLuciana BrunAún no hay calificaciones

- Galante, M. El Temor A Las Multitudes, Conservador MexicoDocumento19 páginasGalante, M. El Temor A Las Multitudes, Conservador MexicoJuan EmilioAún no hay calificaciones

- Tema 2 Esencia y Funciones Del EstadoDocumento8 páginasTema 2 Esencia y Funciones Del EstadoGabyAún no hay calificaciones

- Tesis Gaude Sobre Cooke 2014Documento91 páginasTesis Gaude Sobre Cooke 2014aemerloAún no hay calificaciones

- El Estado en America LatinaDocumento24 páginasEl Estado en America LatinaAriel-Gustavo Espinoza Chavez0% (1)

- Ficha 1 - Miguez, El Debate ContemporaneoDocumento8 páginasFicha 1 - Miguez, El Debate ContemporaneoJorge Esteban Romero MonroyAún no hay calificaciones

- Coronel Cadahia PDFDocumento11 páginasCoronel Cadahia PDFLuciana CadahiaAún no hay calificaciones

- A.ficha de Cátedra Sobre EstadoDocumento22 páginasA.ficha de Cátedra Sobre Estadobrina castagnolaAún no hay calificaciones

- Sintesis Del Libro - Federalismo en CorrientesDocumento7 páginasSintesis Del Libro - Federalismo en CorrientesGustavo BarbosaAún no hay calificaciones

- Barros Orden Democracia Estabilidad PDFDocumento134 páginasBarros Orden Democracia Estabilidad PDFalexisjacoAún no hay calificaciones

- Informe Del 18 BrumarioDocumento4 páginasInforme Del 18 BrumarioanaosoriolAún no hay calificaciones

- 208-Texto Del Artã Culo-764-1-10-20221228Documento3 páginas208-Texto Del Artã Culo-764-1-10-20221228Lola BlascoAún no hay calificaciones

- Robelly Daniel Resumen 2Documento3 páginasRobelly Daniel Resumen 2Alice GaiborAún no hay calificaciones

- Democracia Lorenzo MeyerDocumento7 páginasDemocracia Lorenzo Meyererika.historia4448Aún no hay calificaciones

- Las Medidas Políticas Del Velascato' y La (Re) Construcción de Identidad Nacional.Documento15 páginasLas Medidas Políticas Del Velascato' y La (Re) Construcción de Identidad Nacional.LuisSancho54221Aún no hay calificaciones

- Oszlak - Hacia Un Estado Transversal El Caso ArgDocumento14 páginasOszlak - Hacia Un Estado Transversal El Caso ArgMariano RoarkAún no hay calificaciones

- Contradicciones del desarrollo político chileno 1930-1990De EverandContradicciones del desarrollo político chileno 1930-1990Aún no hay calificaciones

- Clases dominantes y desarrollo desigual: Chile entre 1830 y 2010De EverandClases dominantes y desarrollo desigual: Chile entre 1830 y 2010Aún no hay calificaciones

- Entre la realidad y la utopía Ensayos sobre política, moral y socialismo: Ensayos sobre política, moral y socialismoDe EverandEntre la realidad y la utopía Ensayos sobre política, moral y socialismo: Ensayos sobre política, moral y socialismoAún no hay calificaciones

- Martín Bergel - El Anti-Antinorteamericanismo en América Latina (1898-1930) - Apuntes para Una Historia IntelectualDocumento16 páginasMartín Bergel - El Anti-Antinorteamericanismo en América Latina (1898-1930) - Apuntes para Una Historia IntelectualJosé RagasAún no hay calificaciones

- Cancionero Aprista - Célula Parlamentaria Aprista JuvenilDocumento11 páginasCancionero Aprista - Célula Parlamentaria Aprista JuvenilNicola J. Sabroso Palomino100% (1)

- Aportes Del Socialismo Al Perú en La Década de Los 80Documento16 páginasAportes Del Socialismo Al Perú en La Década de Los 80Yessenia Ocsa SerranoAún no hay calificaciones

- Tema 12 - Tercer Militarismo IiiDocumento5 páginasTema 12 - Tercer Militarismo IiiAlex Arias PinedaAún no hay calificaciones

- Examen Problemas y Desafios Unidad 1Documento4 páginasExamen Problemas y Desafios Unidad 1Sune AbyAún no hay calificaciones

- José Cayetano HerediaDocumento1 páginaJosé Cayetano HerediaBiblioteca Carmelitas-SecundariaAún no hay calificaciones

- Luis NegreirosDocumento12 páginasLuis NegreirosEstrella ApristaAún no hay calificaciones

- 2 Plan de Gobierno de Alan García 2006Documento52 páginas2 Plan de Gobierno de Alan García 2006Juli Marin ChavezAún no hay calificaciones

- El Oncenio de LeguiaDocumento26 páginasEl Oncenio de Leguiaalenica98Aún no hay calificaciones

- Crisis de Los Partidos Políticos en El Perú ContemporáneoDocumento7 páginasCrisis de Los Partidos Políticos en El Perú ContemporáneoMaryJaimeMurgaAún no hay calificaciones

- El Oncenio de Leguia El Oncenio de AugusDocumento20 páginasEl Oncenio de Leguia El Oncenio de AugusCristhian Farfán BalcazarAún no hay calificaciones

- Tarea Académica 1 - Grupo 7Documento6 páginasTarea Académica 1 - Grupo 7Danny Oporto TorresAún no hay calificaciones

- Silabo Cultura y Realidad Nacional - 2016 SociologíaDocumento6 páginasSilabo Cultura y Realidad Nacional - 2016 SociologíaYllek38Aún no hay calificaciones

- Lévano y Tejada - La Utopía Libertaria en El PerúDocumento372 páginasLévano y Tejada - La Utopía Libertaria en El PerúK67% (3)

- Penetración Imperialista - Pedro MuñizDocumento24 páginasPenetración Imperialista - Pedro MuñizEstrella Aprista100% (2)

- 5144-Texto Del Artículo-19194-1-10-20221102Documento33 páginas5144-Texto Del Artículo-19194-1-10-20221102GraceAún no hay calificaciones

- Del Buen Salvaje Al Buen RevolucionarioDocumento26 páginasDel Buen Salvaje Al Buen RevolucionariokevinkcdAún no hay calificaciones

- Historia PeruDocumento20 páginasHistoria PeruAngeloAlexisAún no hay calificaciones

- Personajes Ilustres de La Región La LibertadDocumento9 páginasPersonajes Ilustres de La Región La Libertadlarry01_05100% (2)

- 5to Sep Gob. 1948-68Documento6 páginas5to Sep Gob. 1948-68Adriana Elsa Aguirre PlasenciaAún no hay calificaciones

- Procesos Sociales en El PeruDocumento28 páginasProcesos Sociales en El PeruBimael Allende0% (1)

- Corujo - Proc. Americanos TP #4Documento10 páginasCorujo - Proc. Americanos TP #4EMILIANO CORUJO100% (1)

- Pensamiento Haya de La TorreDocumento10 páginasPensamiento Haya de La TorreAnonymous oYGw3jAún no hay calificaciones

- Alan GarcíaDocumento34 páginasAlan GarcíaAcero WalterAún no hay calificaciones

- Pa 1 RNR UcDocumento3 páginasPa 1 RNR UcSOFIA MILAGROS SISA MAMANI100% (1)

- 04 Zapata Francisco - Cuestiones de Teoria SociologicaDocumento26 páginas04 Zapata Francisco - Cuestiones de Teoria SociologicaEdison Hurtado0% (1)

- Haya de La Torre-RamyDocumento8 páginasHaya de La Torre-RamyRafael Moreno YupanquiAún no hay calificaciones

- Crisis de Los Partidos PoliticosDocumento16 páginasCrisis de Los Partidos PoliticosfranciscoAún no hay calificaciones