Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Dahl R Poder

Dahl R Poder

Cargado por

Vanessa Suárez CortésDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Dahl R Poder

Dahl R Poder

Cargado por

Vanessa Suárez CortésCopyright:

Formatos disponibles

PODER

Robert A. Dahl

(Tomado de: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales)

Al aproximarse al estudio de la poltica a travs del anlisis del poder se da por supuesto, al

menos mnimamente, que las relaciones de poder figuran entre los aspectos significativos de un

sistema poltico. Esta suposicin, y en consecuencia el correspondiente anlisis de poder, puede

ser aplicada a cualquier tipo de sistema poltico (internacional, nacional o local), a las

asociaciones y grupos de diversos tipos (tales como la familia, el hospital o las sociedades

mercantiles), as como a los cambios histricos.

En uno de los extremos, un anlisis del poder puede postular simplemente que las relaciones de

poder constituyen una caracterstica de la poltica junto a cierto nmero de otras, aunque lo

suficientemente importante como para ser destacada y descrita. En el otro extremo, el analista

puede sostener que el poder distingue a la poltica de cualquier otra actividad humana. Para

los analistas de esta corriente, la ciencia poltica, como una disciplina emprica; es el estudio de

la configuracin y reparto del poder (Lasswell y Kaplan 1950, pgina XIV).

En cualquier caso, el analista da por cierto que las diferencias entre los sistemas polticos, o los

cambios profundos dentro de una misma sociedad, pueden ser interpretados como diferencias

en la forma en que el poder se distribuye entre los diferentes individuos, grupos u otras

unidades. El poder puede estar relativamente concentrado o difundido, y la parte del poder que

tienen los individuos, estratos, clases, grupos profesionales, grupos tnicos, raciales o religiosos,

etc., puede ser relativamente grande o pequea. El anlisis del poder tiene, pues, que ocuparse a

menudo de la identificacin de las lites y del liderazgo, del descubrimiento de los caminos por

los que el poder llega a los diferentes estratos, relaciones entre los lderes, y entre estos y los no

lderes, y as sucesivamente.

Aunque la aproximacin a la poltica mediante el estudio de las relaciones de poder d por

sentado que todo el mundo busca el poder como el valor ms alto, los analistas del poder

rechazan generalmente esta presuncin por considerarla insostenible psicolgicamente; el

anlisis del poder no implica lgicamente ninguna presuncin psicolgica particular. Algunas

veces, la crtica atribuye a los analistas del poder la presuncin de que la bsqueda de poder es

moralmente buena o, en cualquier caso, de que no debera ser condenada. Pero un anlisis del

poder debe ser neutral axiolgicamente; el analista debe ocuparse del poder, no para

glorificarlo, sino para modificar el puesto que ocupa en las relaciones humanas e incrementar

las oportunidades de dignidad, respeto, libertad u otros valores (Jouvenel 1945; Lasswell y

Kaplan 1950; Oppenheim 1961, captulos 8 y 9).

Verdaderamente, sera difcil exponer en qu medida los tericos de la poltica de los 25 siglos

pasados se han preocupado de las relaciones de poder y autoridad ms all de su significacin

moral y prctica para cualquier persona interesada en la vida poltica, como observador o como

activista. Se considera corrientemente que cierta comprensin del poder es indispensable para la

aprehensin moral o tica de los sistemas polticos. Desde fecha muy temprana, ciertamente

desde Scrates, y probablemente antes, los hombres se han inclinado a pronunciarse sobre la

deseabilidad relativa de los diferentes tiposde sistemas polticos en funcin, entre otras

caractersticas, de las relaciones de poder y autoridad en dichos sistemas. Adems, la accin

inteligente para producir un resultado de cualquier tipo en un sistema poltico, tal como un

cambio en el derecho o en la poltica, una revolucin, o la normalizacin de un conflicto

internacional, exige saber cmo producir o causar estos resultados. En la accin poltica,

como en otras esferas de la vida, tratamos de producir los resultados que queremos actuando

apropiadamente sobre las causas. Como veremos, las relaciones de poder pueden ser

consideradas como relaciones causales de un tipo particular.

Parece, en consecuencia, muy improbable la desaparicin del anlisis del poder como

aproximacin al estudio de la poltica. Sin embargo, el hecho de que esta perspectiva sea

importante y relevante no la exime de algunas graves dificultades. Estas se han puesto

particularmente de manifiesto a medida que tal enfoque ha sido utilizado ms seria y

sistemticamente.

Orgenes

El intento de estudiar y explicar la poltica mediante el anlisis de las relaciones de poder es, en

un sentido amplio, antiguo. Para Aristteles, las diferencias en la localizacin del poder, la

autoridad o el gobierno entre los ciudadanos de una sociedad poltica serva como criterio de

diferenciacin entre las constituciones contemporneas, y pas a formar parte de su distincin

entre constituciones puras e impuras [vase ARISTTELES]. Con pocas excepciones (la ms

notable es Thomas Hobbes), los tericos de la poltica no han dirigido sus investigaciones a

ciertos aspectos del poder que, sin embargo, han parecido importantes a los cientficos sociales

del siglo XX [vase HOBBES]. La mayor parte de los tericos polticos, p. ej., dio por sentado,

como hizo Aristteles, que los trminos clave como poder, influencia, autoridad y gobierno

(permtasenos llamarlos trminos de poder) no necesitaban de gran elaboracin,

probablemente porque el significado de estas palabras estaba claro para, los hombres de sentido

comn. Incluso Maquiavelo, que supone un hito decisivo en la transicin desde la teora

clsica-normativa a la moderna-emprica, no consider los trminos polticos en general como

particularmente tcnicos. Adems, haba en l una preferencia acusada de lo concreto respecto

de lo abstracto. En su tratamiento de las relaciones de poder, Maquiavelo describa

frecuentemente un acontecimiento especfico como ejemplo de un principio general; pero, a

menudo, el principio general solo estaba implcito o aludido en un sentido muy amplio; y

utiliz adems una variedad de trminos indefinidos tales como imperio, forza, potente y

autorit. [Vase MAQUIAVELO.]

Desde Aristteles a Hobbes, los tericos polticos se preocuparon principalmente de las

relaciones de poder dentro de una comunidad dada. Pero las relaciones externas, ms que las

internas, conducen la atencin hacia los problemas del poder relativo. La ascensin del

moderno Estado nacional oblig, pues, a los tericos de la poltica a reconocer la preeminencia

del poder en la poltica y, particularmente, por supuesto, en la poltica internacional (Meinecke

1924).

De esta forma, los realistas polticos encontraron til definir, distinguir e interpretar al Estado

en trminos de su poder. Max Weber reflej esa tradicin de realismo y abri, a su vez, el

camino para nuevos desarrollos en el anlisis del poder [vase WEBER, MAX], 'Poder'

(Macht) es la probabilidad de que un actor dentro de una relacin social est en posicin de

realizar su propia voluntad, a pesar de las resistencias, independientemente de las bases en que

resida tal probabilidad (Weber [1922] 1957, pg. 152). Esta definicin permita a Weber

concluir que el concepto de poder es altamente integrador desde el punto de vista de la

sociologa. Todas... las combinaciones concebibles de circunstancias pueden situarle [al actor]

en una posicin que le permita imponer su voluntad en una situacin dada (pg. 153). De

esto se deriva que el Estado no se distingue de otras asociaciones simplemente porque utilice un

tipo especial y particularmente importante de poder-fuerza. En su famosa y muy influyente

definicin, Weber caracteriz al Estado como sigue: Una asociacin poltica coactiva con una

organizacin permanente (politischer Anstaltsbetrieb) ser llamada 'Estado' si, y en tanto que, su

aparato administrativo logra mantener con xito su pretensin al monopolio del uso legtimo de

la fuerza fsica para el cumplimiento de su orden (pg. 154).

En su bien conocida tipologa y en sus anlisis de los sistemas polticos, sin embargo, Weber se

preocup menos del poder en general que de un tipo especial que le pareca desusadamente

importante: el poder legtimo o autoridad.

Tericos posteriores, todos los cuales fueron influidos directa o indirectamente por Weber,

ampliaron sus objetivos con objeto de incluir una gama ms amplia de relaciones de poder. En

Estados Unidos aparecieron intentos de desarrollar teoras sistemticas y totalizadoras de la

poltica, centrndose en las relaciones de poder, en los libros de Catlin (1927; 1930), un

importante ensayo de Goldhamer y Shils (1939) y numerosos trabajos de la escuela de

Chicago, principalmente Merriam (1934), Lasswell (1936) y, en la poltica internacional,

Morgenthau (1948). En el decenio posterior a la segunda guerra mundial, las ideas de la escuela

de Chicago se difundieron rpidamente en la ciencia poltica norteamericana. [Vase

MERRIAM.]

Elementos en el anlisis del poder

Los trminos que designan al poder abarcan evidentemente una categora muy amplia de

relaciones humanas. Una dosis considerable de esfuerzo y de ingenuidad ha ido a parar a los

esquemas propuestos para clasificar estas relaciones en diversos tipos etiquetados como poder,

influencia, autoridad, persuasin, disuasin, induccin, coaccin, compulsin, fuerza y otros

por el estilo. Vamos a incluir a todos bajo la denominacin colectiva de trminos de poder. La

gran variedad y heterogeneidad de estas relaciones podra hacer imposible, o en todo caso no

muy fructfero, desarrollar teoras generales sobre el poder destinadas a abarcarlos a todos.

En el nivel ms general, los trminos de poder de la ciencia social moderna se refieren a

subconjuntos de relaciones entre unidades sociales tales que los comportamientos de una o ms

unidades (las unidades que responden, R) dependen en algunas circunstancias del comportamiento

de otras unidades (las unidades que controlan, C). (En la discusin que sigue, R simbolizar

siempre a la unidad que responde, o unidad dependiente, y C a la unidad que controla. Vamos

a utilizar en todo el estudio estos smbolos, incluso en las citas directas en que los autores han

empleado letras diferentes.) A partir de esta amplia definicin, en consecuencia, los trminos de

poder en las ciencias sociales excluyen las relaciones con objetos inanimados o no humanos; el

control de un perro por su amo o el poder de un cientfico sobre la naturaleza que le

proporciona un reactor nuclear, caen por definicin en un dominio diferente de anlisis. Por

otra parte, la definicin podra incluir el poder de una nacin para condicionar las acciones de

otra amenazando con emplear un reactor nuclear como una bomba, u ofrecindole su

transferencia por medio de donacin o venta.

Si los trminos de poder incluyen todas las relaciones del tipo de las que acabamos de definir, se

extienden, desde luego; muy ampliamente sobre el conjunto total de las relaciones humanas.

En la prctica, los analistas del poder suelen concentrar su atencin en subconjuntos ms

pequeos. Uno de tales subconjuntos consiste, p. ej., en relaciones en que se espera... la

utilizacin de sanciones severas, si es que estas sanciones no han sido ya aplicadas, para

mantener una poltica contra la oposicin, un subconjunto al que Lasswell y Kaplan llaman

poder (1950, pgs. 74-75). No existe, sin embargo, acuerdo sobre las caractersticas comunes

de los diversos subconjuntos que abarcan los trminos de poder, ni sobre las diferentes

denominaciones empleadas con el mismo significado por diferentes analistas.

A pesar del desacuerdo sobre la forma de definir y limitar el concepto general, la variedad de

subconjuntos ms pequeos a los que distintos autores consideran interesantes o importantes, y

la ausencia total de una clasificacin, esquema o nomenclatura normalizados, existe, sin

embargo, cierta unidad subyacente a las diversas aproximaciones al anlisis del poder. Al definir

y explicar pautas de poder, autores diferentes emplean elementos ms bien similares

(Cartwright 1965). Lo que sigue es un intento de esclarecer estos elementos comunes,

ignorando muchas diferencias en la terminologa, el tratamiento o la valoracin.

Algunas caractersticas descriptivas. A efectos de exposicin, es conveniente pensar en el

anlisis del poder en funcin de la distincin usual entre variables dependientes e

independientes. El intento de comprender un sistema poltico puede, pues, concebirse como

un esfuerzo para describir ciertas caractersticas del sistema: las variables dependientes; y para

explicar por qu el sistema adopta estas caractersticas, mostrando los efectos de las mismas

sobre otros determinados factores: las variables independientes. Entre las caractersticas de un

sistema poltico que el analista trata de explicar se encuentran la magnitud del poder de los C

con respecto a los R, cmo est distribuido este poder en el sistema, y el mbito y el dominio del

control que los diferentes actores o individuos tienen y ejercen o al que estn sometidos.

Magnitud. Los sistemas polticos se caracterizan con frecuencia, explcita o implcitamente, por

las diferencias en las cantidades de poder (sobre las acciones del gobierno o del Estado)

ejercido por diferentes individuos, grupos o estratos. La magnitud del poder de C con respecto

a R es mensurable, en algn sentido, por lo menos mediante una escala ordinal;

frecuentemente, sin embargo, una lectura literal implicara que el poder es susceptible de

medida por medio de una escala de intervalos. El comparar y medir diferentes magnitudes de

poder plantea uno de los ms importantes, y no dilucidados, problemas; volveremos sobre l

poco ms tarde. Mientras tanto, aceptaremos la presuncin de casi todos los tericos polticos,

desde hace varios milenios, de que es posible hablar significativamente de diferentes cantidades

de poder. De esta forma, una de las preguntas tpicas en el anlisis del sistema poltico sera la

siguiente: Est el control sobre el poder altamente concentrado o es relativamente difuso?

Distribucin. Una forma antigua y convencional de distinguir entre los sistemas polticos radica

en la forma en que el control sobre el gobierno o el Estado est distribuido entre los individuos

y los grupos de los sistemas. Aristteles, p. ej., escriba: El trmino 'democracia' se aplica

propiamente a una constitucin en que los pobres y los nacidos libres controlan el gobierno,

siendo al mismo tiempo una mayora; de modo semejante, el trmino 'oligarqua' se aplica

propiamente a una constitucin en la que los ricos y los mejores controlan el gobierno, siendo

al mismo tiempo minora. (Poltica, ed. Barker, pg. 164.) El control sobre el gobierno puede

concebirse en forma anloga a la renta, la riqueza o la propiedad; y, de la misma forma que la

propiedad y la riqueza pueden distribuirse segn diferentes pautas, tambin la distribucin del

poder sobre el gobierno puede variar de una sociedad y de un periodo histrico a otros. As,

pues, una de las tareas del anlisis es la de clasificar y describir las distribuciones ms comunes y

las pautas ms frecuentes. Seran tpicas preguntas como estas: Cules son las caractersticas de

los C y de los R? Cmo pueden ser comparados numricamente? Proceden de clases, estratos,

regiones u otros grupos diferentes? Qu cambios histricos se han producido en las

caractersticas de C y R?

mbito. Qu ocurre cuando los C no actan como C, o cuando se comportan como R, o los R

como C? No se puede descartar la posibilidad de que individuos y grupos que son

relativamente poderosos con respecto a cierto tipo de actividad sean relativamente dbiles con

respecto a otras actividades. El poder no necesita ser general; puede estar especializado. De

hecho, en ausencia de un nico gobernante mundial, alguna especializacin es inevitable; en

todo caso es un lugar tan comn que los analistas del poder han insistido frecuentemente en

que cualquier declaracin sobre el poder de un individuo, grupo, Estado o cualquier otro actor

carece de sentido si no especifica el poder del actor C con respecto a alguna clase de actividades

de R. Tal clase de actividades es denominada con frecuencia amplitud (Cartwright 1965) o

mbito del poder de y los C (Lasswell y Kaplan 1950, pg. 73). No existen procedimientos

generalmente aceptados para definir y clasificar los diferentes mbitos. No obstante, la siguiente

sera una pregunta pertinente sobre el sistema poltico: est el poder generalizado sobre

muchos mbitos o est especializado? Si est especializado, cules son las caractersticas de los

C, de las lites, en los diferentes mbitos? Este poder especializado radica en individuos en el

sentido de que Ca y Cb ejercen poder sobre diferentes mbitos o est tambin especializado

segn las clases, estratos, capacidades, profesiones u otras categoras?

Dominio. El poder de los C estar limitado a ciertos individuos; los R sobre el que C posee, o

ejercita, un control constituyen lo que a veces se llama el dominio o extensin del poder de

C (Lasswell y Kaplan 1950, pg. 73; Harsanyi 1962a, pg. 67). Pueden ser preguntas

pertinentes: Cules son los R sobre los que tiene control C? Cules son sus caractersticas?

Cuntos son? Cmo se diferencian numricamente, o por sus caractersticas, de los R que no

estn bajo control de C?

Dada la inexistencia de cualquier unidad normalizada de medida para las cantidades,

distribuciones, mbitos, dominios y otros aspectos del poder, y la variedad de procedimientos

para describir estas caractersticas, no sorprende en absoluto la abundancia de esquemas para

clasificar los sistemas polticos segn alguna caracterstica del poder. La mayor parte de estos

esquemas utilizan, implcita o explcitamente, la idea de una distribucin de poder sobre el

comportamiento del gobierno. La ms antigua, ms famosa y ms duradera de estas es la

distincin realizada por los griegos entre el gobierno de uno solo, unos pocos o la mayora

(vase Aristteles, Poltica, ed. Barker, pgs. 110 y sgs.). Frecuentemente reaparecen algunas

variantes de este esquema en los modernos anlisis del poder (Lasswell y Kaplan 1950, pg.

218). A menudo, como sucede en el propio Aristteles, la distribucin del poder se combina

con una o ms dimensiones (Dahl 1963, pg. 38). Son corrientes los rgidos esquemas

dicotmicos. Uno que est basado en el grado de autonoma e interdependencia de los

diversos ostentadores del poder distingue dos tipos polares denominados autocracia y

constitucionalismo, (Loewenstein I957, pg. 29). Los estudios sobre la comunidad

norteamericana han llamado la atencin, en los aos recientes, sobre las diferencias entre los

sistemas pluralistas y las estructuras de poder unificadas o altamente centralizadas. En un

estudio que compara cuatro comunidades, los autores desarrollan una tipologa ms compleja

de las estructuras de poder, combinando una dimensin de distribucin de poder poltico

entre los ciudadanos con el grado de convergencia o de divergencia con la ideologa de los

lderes. Los cuatro tipos de estructura de poder que se producen al dicotomizar las dos

dimensiones anteriores se distinguen a su vez de los regmenes (Agger et al. 1964, pgs. 73 y

sgs.).

Algunas caractersticas explicativas. Dado que existen diferentes tipos de sistemas polticos,

cules son las diferencias entre ellos que es preciso explicar? Si, p. ej., el control del gobierno se

distribuye algunas veces entre muchos, frecuentemente entre pocos y, excepcionalmente, se

concentra en un lder dominante, cmo podemos dar cuenta de las diferencias? Por supuesto,

estamos ante problemas antiguos, constantes y sumamente complejos, y existe muy poca

uniformidad en las respuestas. Sin embargo, pueden distinguirse algunos factores a los que el

anlisis moderno otorga especial importancia.

Recursos. Las diferencias en las pautas o en las estructuras de poder pueden atribuirse, principal

o parcialmente, a la forma de distribuir entre los estratos, clases y grupos en diferentes

comunidades, pases, sociedades y periodos histricos, los recursos o valores bsicos. Este es

un antiguo, distinguido, generalizado y persuasivo modo de explicacin, ya utilizado por

Aristteles en la Grecia del siglo IV a. de J., por James Harrington en la Inglaterra del siglo

XVII, por los padres de la constitucin norteamericana a finales del siglo XVIII, por Marx y

Engels en el XIX y por un gran nmero de cientficos sociales en nuestro siglo. Una de las

hiptesis ms importantes en la mayor parte de estas teoras es que cuanto mayores son los

recursos propios) mayor es el poder. Aunque las explicaciones de este tipo no siempre van ms

all de la tautologa (definiendo el poder en trminos de recursos), la circularidad lgica no es

ciertamente inherente a este tipo de explicacin. No existe, sin embargo, un procedimiento

aceptado para la clasificacin de los recursos o bases. Harold Lasswell ha construido un

esquema integrador compuesto de ocho valores de base que, aunque no sean necesariamente

exhaustivos, son, ciertamente, comprehensivos. Estos valores son: poder (que puede servir

como base para ms poder), respeto, rectitud, popularidad, bienestar, riqueza, capacidad e

ilustracin (Lasswell y Kaplan 1950, pg. 87). Otros autores emplean categoras ms usuales

para la clasificacin de los recursos: al tratar de explicar, p. ej., las pautas de influencia en una

comunidad, el autor describe las pautas de la posicin social; la distribucin del dinero, el

crdito y la riqueza; el acceso a la legalidad, la popularidad y el control sobre los empleos y

sobre las fuentes de informacin (Dahl 1961, pgs. 229 y sgs.).

Capacidad. Dos individuos que tengan acceso a los mismos recursos, pueden, sin embargo, no

ejercer el mismo grado de poder (sobre las decisiones gubernamentales, se entiende). Es una

observacin comn que los individuos que tienen igual riqueza o posicin social pueden diferir

enormemente en cuanto a su poder. Naturalmente, hay tambin que tener en cuenta las

diferencias en el acceso a otros recursos tales como la mayor legalidad, el conocimiento

burocrtico o la popularidad de que disfruta cualquier individuo que ocupe su puesto por

eleccin, sea primer ministro de Gran Bretaa o presidente de Estados Unidos. No obstante,

uno de los factores, al que Maquiavelo otorga ya particular prominencia, es la capacidad.

Formalmente, la capacidad puede ser considerada como cualquier otro recurso. Y, sin embargo,

est generalmente admitido que tiene una importancia crucial en la explicacin de las

diferencias en el poder de diferentes lderes, como, p. ej., en la comparacin de Neustadt entre

los presidentes Roosevelt, Truman y Einsenhower (1960, pgs. 152 y sgs.). Pero, a pesar de los

mltiples anlisis, desde Maquiavelo hasta nuestros das, la capacidad poltica ha seguido siendo

uno de los aspectos ms elusivos en los anlisis del poder.

Motivaciones. Dos individuos que tengan acceso a los mismos recursos pueden ejercer diferentes

grados de poder (con respecto a algn mbito determinado) a causa de las diferentes

motivaciones: uno puede utilizar sus recursos para incrementar su poder; otro puede no

hacerlo. Adems, puesto que el poder es una relacin entre los C y los R, son importantes no

solo las motivaciones de los C, sino tambin las de los R. Una persona puede sentir adoracin

por la autoridad mientras que otra puede desafiarla. Cierto nmero de autores han explorado

diversos aspectos de las motivaciones insertas en las relaciones de poder (Lasswell 1930; Rogow

y Lasswell 1963; Cartwright 1959).

Costes. Las motivaciones pueden relacionarse con los recursos por medio del lenguaje

econmico del coste, un factor introducido en el anlisis del poder por un economista

matemtico (Harsanyi 1962a, 1962b). Con objeto de controlar a R, C puede tener que utilizar

algunos de sus recursos. De esta forma, es probable que la demanda de recursos de los C est en

relacin con el mbito hasta el que estn dispuestos a ir para controlar a R. Y las variaciones en

los recursos de los C habrn de producir probablemente variaciones en su poder. Los costes de

oportunidad para controlar a R (es decir, lo que C debe renunciar en otras oportunidades como

consecuencia del empleo de algunos de sus recursos en el control de R) son menores (siendo

iguales los dems factores) si es rico en recursos que si es pobre. En trminos concretos, para un

rico el sacrificio de los dlares como contribucin a una campaa es desdeable, y para un

pobre el mismo sacrificio es muy pesado. La disponibilidad de los C para utilizar sus recursos

para controlar a R depender tambin del valor para C de la respuesta de los R, valor que a su

vez depende en parte de las motivaciones de los R. La motivacin puede ser examinada,

tambin, desde el punto de vista de las motivaciones de los C. Los costes de oportunidad de los

R consisten en todo aquello que no es capaz de hacer si permite el dominio de C. En el caso de

los R, como en el de los C, su demanda de recursos y sus motivaciones ayudan a determinar sus

costes de oportunidad. As, pues, una relacin de poder puede ser interpretada como una suerte

de transaccin entre C y R.

Problemas de la investigacin

Como cualquier otro de los enfoques para la comprensin de un fenmeno social complejo, el

anlisis del poder ha de hacer frente a una serie de problemas. En un nivel muy general, los

intentos de analizar el poder comparten con muchas, quiz con la mayor parte, de otras

estrategias de investigacin en ciencias sociales el dilema familiar del rigor frente a la

relevancia, y el dilema ha conducido a resultados que nos son familiares. Los intentos de lograr

altos niveles de rigor emprico o de verificacin lgica han producido algunos experimentos

curiosos y una gran cantidad de esfuerzos para esclarecer conceptos y relaciones lgicos, pero no

explicaciones completas, y suficientemente verificadas, de los complejos sistemas polticos del

mundo real. Inversamente, los intentos de llegar a una mejor comprensin de los fenmenos

ms concretos de las instituciones y de la vida poltica sacrifican a menudo una buena parte del

rigor y de la verificacin lgica a la finalidad de proporcionar orientaciones ms tiles y fiables

para el mundo real.

Hay, sin embargo, cierto nmero de problemas ms especficos en el anlisis del poder que solo

han sido identificados en su mayor parte en los ltimos decenios. Las aportaciones ms

importantes son muy recientes y pretenden: (1) esclarecer los conceptos centrales, ampliando,

en parte, la analoga entre las relaciones de poder y las relaciones causales; (2) identificar los

subconjuntos particulares que ofrezcan mayor inters para el anlisis social; (3) elaborar

mtodos de medicin; (4) emprender investigaciones empricas de fenmenos polticos

concretos.

Poder y causalidad. La relacin causal es el ms cercano equivalente a la relacin de poder. La

asercin C tiene poder sobre R puede ser sustituida por la asercin el comportamiento de los

C es una causa del comportamiento de los R. Si es posible definir la relacin causal, ser

posible definir la influencia, el poder o la autoridad, y viceversa (Simon [1947-1956] 1957,

pgina 5).

Dado que el lenguaje de la causalidad ya no es caracterstico del lenguaje terico formal de las

ciencias naturales, podra argumentarse que los cientficos sociales tienen tambin que

abandonar este lenguaje y que, puesto que el poder es simplemente uno de los trminos de una

relacin causal que incluye a seres humanos, los trminos de poder deberan seguir su ejemplo.

Pero parece ms bien improbable que los cientficos sociales vayan a rechazar de hecho el

lenguaje causal. Porque el lenguaje causal, como el lenguaje del poder, se emplea para

interpretar situaciones en las que existe la posibilidad de que un acontecimiento vaya a

intervenir para cambiar el orden de otros acontecimientos. En la investigacin mdica es

natural y comprensible preguntar: el tabaco causa enfermedades de corazn y cncer de

pulmn? En las situaciones sociales, la nocin de causa resulta igualmente, o casi ms,

apropiada. Lo que hace que el anlisis causal sea importante es nuestro deseo de actuar sobre las

causas en el mundo real para producir determinados efectos (reduciendo el nmero de muertes

que tienen su origen en el cncer de pulmn, haciendo aprobar una ley de derechos civiles por

el Congreso o impidiendo el estallido de la guerra).

Interpretar los trminos poder, influencia, autoridad, etc., como ejemplos de relaciones causales

quiere decir, sin embargo, que el intento de descubrir las verdaderas relaciones de poder,

pasando por encima de las espurias, debe atravesar por las mismas dificultades que encuentran

los esfuerzos para distinguir las relaciones causales verdaderas de las espurias. Algunos analistas

se han enfrentado con el problema; otros han reconocido su existencia, pero solo para dejarle a

un lado; la mayor parte le han ignorado por completo, quiz basados en el argumento de que si

los cientficos sociales trataran de resolver los problemas no resueltos de la filosofa no llegaran

nunca a ocuparse de los problemas de las ciencias sociales. Pero si el poder es anlogo a la causa

(o si las relaciones de poder son lgicamente una trama de relaciones causales), los recientes

anlisis sobre la causalidad han de ser importantes para el anlisis del poder.

En primer lugar, las propiedades utilizadas para distinguir la causalidad sirven tambin para

definir las relaciones de poder: covariacin, secuencia temporal y asimetra, p. ej. La propiedad

de estos criterios ha sido de hecho debatida, no siempre para llegar a conclusiones, por varios

estudiosos del poder (Simon [1947-1956] 1957, pgs. 5, 11, 12, 66; Dahl 1957, pg. 204;

Cartwright 1959, pg. 197; Oppenheim 1961, pgina 104).

De esta forma, el problema de si A puede ser considerado como causa de B, si A es una

condicin necesaria para B, o al menos suficiente, o ambas necesarias y suficientes, ha invadido

la definicin de los trminos de poder. Algunos autores han formulado explcitamente, o han

dejado entrever, que las relaciones de poder quieren decir que alguna accin de C es necesaria

como condicin para la respuesta de los R (Simon L 953, pg. 504; March 1955, pg. 435;

Dahl 1957, pg. 203). Oppenheim ha sostenido, sin embargo, que tales definiciones permiten

formulaciones que atentan claramente contra el sentido comn, y afirma que sera ms

apropiado requerir solamente que la accin de los C fuera suficiente para producir la respuesta

de los R (1961, pg. 41). Riker ha sugerido a su vez que sea revisada la nocin habitual de

poder para reflejar la condicin necesaria y suficiente de la causalidad (1964, pg. 348). Sin

embargo, Blalock, en su Causal Inferences in Non-experimental Research, hademostradoque

definir la causalidad en funcin de condiciones necesarias y suficientes lleva a grandes

dificultades prcticas en la investigacin. En las situaciones de la vida real encontramos muy

raramente casos en los que B est presente si, y solo si, A est tambin presente (1964, pg.

30); adems, la especificacin de las condiciones necesarias y suficientes requiere que el

investigador piense siempre en funcin de atributos y dicotomas, mientras que existen con

mayor certeza cierto nmero de variables que se conciben mejor como formando parte de una

distribucin continua, incluso si podemos encontrar difcil su medicin operacional en

trminos de una unidad especfica de algn tipo (pg. 32). La utilizacin de la terminologa

de 'necesario y suficiente'... puede funcionar bien para el lgico, pero no [para] el cientfico

10

social (pg. 34). La crtica de Blalock, as como su esfuerzo para explorar los problemas de la

inferencia causal en la investigacin no experimental, son muy importantes para el anlisis del

poder.

Al margen de estas cuestiones, algo rarificadas, filosficas y definitorias, que muchos cientficos

sociales estn dispuestos a dejar a los metafsicos o a los filsofos de la ciencia, la analoga entre

el poder y la causa postula que el problema de distinguir entre causa y correlacin, o entre causa

y causacin espuria, se le plantea tambin al anlisis del poder. Y en realidad sucede as. La

dificultad de distinguir entre las falsas y las verdaderas relaciones de poder es, en verdad,

enorme.

El mtodo ms riguroso para distinguir entre la falsa y la verdadera causacin es, naturalmente,

la experimentacin, que sera tambin el mtodo ms riguroso para distinguir a las verdaderas

de las falsas relaciones de poder, con tal de que estuvieran presentes las condiciones

propiamente experimentales. Desgraciadamente, sin embargo, como en muchas otras zonas de

las ciencias sociales, tambin en el anlisis del poder los mtodos experimentales han sido hasta

ahora de valor muy limitado, y por las mismas razones. En las situaciones no experimentales,

las condiciones ptimas para la identificacin de las relaciones causales parecen ser la existencia

de medidas de intervalo satisfactorias, la abundancia de buenos datos para estas medidas y un

anlisis exhaustivo de procedimientos alternativos de calcular las observaciones (Blalock 1964).

Desgraciadamente, en el anlisis del poder los mtodos de medicin existentes son ms bien

inadecuados, los datos son a menudo inevitablemente toscos y limitados, hasta el punto de que

una serie de simples explicaciones alternativas puede servirnos igualmente bien, y, en cualquier

caso, la complejidad de las relaciones exige modelos extraordinariamente complejos.

La escasez de modelos relevantes puede desaparecer con el tiempo. De hecho, el campo anlogo

de la causalidad sugiere que el desarrollo de un gran flujo de modelos alternativos,

cuidadosamente elaborados, para compararlos con las observaciones es probablemente un

requisito previo para posteriores despliegues en el anlisis del poder. De nuevo, la analoga

entre el poder y la causalidad aclara esta situacin. Al tratar de determinar la causa de un

fenmeno es, por supuesto, imposible saber si todos los factores relevantes del mundo real estn

verdaderamente controlados durante una investigacin. En consecuencia, nunca es posible

demostrar la causalidad.

Es posible formular inferencias causales sobre la adecuacin de los modelos causales, al menos en el

sentido de que nos es posible proceder a la eliminacin de modelos inadecuados a partir de los

cuales se producen predicciones que no son compatibles con los datos... Estos modelos causales

incluyen: (1) un conjunto finito de variables explcitamente definidas; (2) ciertas hiptesis sobre la

forma en que estas variables se interrelacionan causalmente; (3) la presuposicin de que el efecto de

las variables exteriores, cuando estas intervengan, no tendrn influencias que perturben el patrn

causal entre las variables que estn siendo explcitamente consideradas (ibd., pg. (2).

Si las relaciones de poder constituyen una trama de relaciones causales, estos requisitos seran

tambin aplicables en el anlisis del poder.

Por qu, al analizar el poder, los analistas solo han intentado en muy raras ocasiones describir

en un lenguaje riguroso los modelos causales alternativos de su investigacin? Parecen existir

11

diversas razones. En primer lugar, los estudiosos del poder no siempre han sido plenamente

conscientes de que la distincin entre el falso poder y el verdadero, desde el punto de vista de

las relaciones, requiere estrategias intelectuales con un alto nivel de elaboracin. En segundo

lugar, la tosquedad de las informaciones de que se dispone normalmente al estudiar el poder

puede ser desalentadora para los esfuerzos encaminados a la construccin de modelos tericos

refinados. En tercer lugar, hasta hace poco, la aproximacin al anlisis del poder era algo

eminentemente especulativo: haba muchos buenos trabajos impresionistas, pocos estudios

empricos sistemticos de las relaciones de poder. Entre los estudios empricos de que se

dispone en la actualidad, la mayor parte son investigaciones de las relaciones de poder,

emprendidas en los aos cincuenta, en comunidades norteamericanas. Estos estudios de la

comunidad han provocado una buena cantidad de polmicas sobre cules son, en efecto, los

modelos de causacin alternativos. Hasta ahora, sin embargo, los investigadores no han solido

describir con claridad el conjunto de modelos alternativos que pueden ser propuestos para

explicar sus datos, ni han especificado precisamente los criterios que siguen para rechazar todas

las alternativas excepto la que aceptan como su explicacin preferida.

Cierto nmero de teoras sobre las relaciones de poder en varios sistemas polticos se

encuentran, por supuesto, esparcidas en los escritos de buen nmero de analistas (Pareto 1916,

vol. 4; Mosca 1896, passim; Lasswell y Kaplan 1950, caps. 9, 10; Mills 1956; Dahl 1961 ;

Rossi 1960; Polsby 1963; Parsons 1963a; 1963b). Pero una presentacin directa de una teora

emprica de las relaciones de poder en los sistemas polticos es muy poco usual. Una notable

excepcin es la que ofrece March, con su formulacin de seis modelos de opcin social que

incluyen, en algunos sentidos, relaciones de poder.

La analoga entre causa y poder atrae la atencin sobre otro punto: cualquier intento de

elaborar una teora emprica del poder tendr que enfrentarse con el hecho de que una cadena

causal tiene muchos eslabones; que los eslabones elegidos dependen de lo que uno desee

explicar; y que lo que se desea explicar depende, en parte, de la teora con la que se empieza. En

el anlisis causal, es normalmente

...posible insertar un gran nmero de variables adicionales entre dos factores que se supone que

estn directamente relacionados. Debemos pararnos aqu y considerar al sistema terico como

cerrado. Prcticamente, tenemos que situar el momento de la parada en el punto en que las

variables adicionales resultan difciles o de costosa medicin, o cuando no han sido asociadas en

absoluto con ninguna operacin... Una relacin que se presenta como directa en un sistema terico

puede ser indirecta en otros, o incluso puede ser tomada como espuria. (Blalock 1964, pg. 18.)

Algunos de los vnculos que un analista de poder puede tomar como efectos que han de ser

explicados mediante la investigacin de las causas son el resultado de decisiones especficas; los

valores, actitudes y expectativas corrientes de quienes adoptan la decisin; sus actitudes

primarias o ms fundamentales y valores; las actitudes y valores de otros participantes (o no

participantes) cuya participacin sea de alguna forma significativa; los procesos de seleccin,

autoseleccin, reclutamiento o ingreso mediante los cuales quienes adoptan las decisiones llegan

a sus puestos en el sistema poltico; las reglas del proceso de adopcin de decisiones, las

estructuras, las constituciones. Sin ninguna duda, una explicacin completa de las relaciones

de poder en un sistema poltico tendra que intentar la inclusin de todos estos efectos y de

12

otros. Pero se trata de una tarea enormemente ambiciosa. Mientras tanto, es importante

especificar cules son los efectos incluidos en el enfoque de una teora explicatoria y cules son

los excluidos. Un buen grado de confusin (y no escasas polmicas) se produce cuando

diferentes analistas enfocan diferentes eslabones de la cadena del poder y de la causacin sin

explicar claramente cules son los efectos que tratan de explicar; y los crticos que sostienen que

un investigador ha enfocado mal los eslabones o no ha proporcionado una explicacin

completa producen tambin un amplio criticismo de dudosa pertinencia.

Clasificacin de los tipos de poder. Aunque el anlisis del poder no haya producido muchos

modelos causales rigurosos, s ha difundido una profusin de esquemas para clasificar tipos de

relaciones de poder (Parsons 1963a; 1963b; Oppenheim 1961; French y Raven 1959;

Cartwright 1965).

Entre las caractersticas destacadas con ms frecuencia figuran: (1) legitimidad: la medida en

que R se siente normativamente obligado a coincidir con C; (2) la naturaleza de las sanciones;

es decir, si C utiliza castigos o recompensas, sanciones negativas o positivas; (3) la magnitud de

las sanciones; desde la ms severa coaccin hasta la ausencia en absoluto de sanciones; (4) los

medios o canales empleados; es decir, si C controla a R solo por medio de la informacin que

cambia las intenciones de los R o cambiando realmente la situacin de los R, o su entorno, o las

penas y recompensas. Estas y otras caractersticas pueden combinarse para obtener diferentes

tipos de relaciones de poder.

Como hemos indicado ya, no existe ningn sistema de clasificacin dominante, y los nombres

para las diversas categoras carecen en tal forma de homogeneidad que lo que se denomina

poder en un esquema puede ser llamado coaccin o influencia en otro. Aislados de las teoras

empricas, estos esquemas son de dudoso valor. En abstracto, es imposible decir por qu un

sistema debera prevalecer sobre otro.

Existen, sin embargo, ciertas constelaciones de relaciones de poder (tipos de poder, como se las

llama a menudo) que llaman la atencin sobre interesantes problemas de anlisis e

investigacin. Una de estas es la diferencia entre tener y ejercer el poder o la influencia

(Lasswell y Kaplan 1950, pg. 71; Oppenheim 1961, caps. 2, 3). Esta distincin est tambin

implcita en la forma en que las reacciones anticipadas funcionan como una base para la

influencia y el poder (Friedrich 1963, cap. 11).

Para ilustrar el problema con un ejemplo, supongamos que, incluso en ausencia de cualquier

comunicacin previa del presidente al senador R, o de cualquier accin previa de cualquier tipo

por parte del presidente, el senador R vota ahora regularmente de una forma que piensa que

puede asegurarle el favor del presidente despus. El senador calcula que, si pierde las prximas

elecciones, puede, como consecuencia de la favorable actitud del presidente, recibir un

nombramiento presidencial para un tribunal federal. As, mientras que el comportamiento ante

el voto del senador R est orientando hacia recompensas futuras, esperadas o deseadas, el voto

en s no es el resultado de ninguna accin especfica del presidente.

Si se sostiene que C no puede ser causa de R si C sigue a R en el tiempo, entonces ningn acto

del presidente necesita ser una causa del voto favorable del senador R. Obviamente, esto no

13

quiere decir que las acciones del senador R sean no causadas. El factor determinante de su

voto son sus expectativas. Si nos preguntamos qu es lo que caus estas expectativas, existen

diferentes respuestas posibles. Puede haber llegado a la conclusin, p. ej., de que, en la sociedad

norteamericana, si se favorece a C, existen mayores posibilidades de que C se muestre

indulgente despus. O puede haber adquirido en la arena poltica la conviccin de que la

norma general se aplica especficamente a las relaciones entre los senadores y los presidentes. En

consecuencia, el vnculo causal retrocede hasta el aprendizaje previo del senador, pero no

necesariamente a algn acto especfico pasado del presidente en cuestin o de cualquier otro.

Este tipo de fenmeno es un lugar comn, importante, y de una relevancia obvia para el

anlisis del poder. Sin embargo, algunos estudios, argumentan los crticos, se concentran en el

ejercicio del poder y no consiguen tener en cuenta a los individuos o grupos de la comunidad

que aunque no ejercen poder no dejan por ello de tener poder, en el sentido de que mucha

gente trata asiduamente de anticipar sus reacciones (Bachrach y Baratz 1962). Este fracaso

puede ser resultado de ciertos aspectos paradjicos de la posesin del poder que pueden

convertirle en un fenmeno sumamente difcil de estudiar.

Porque en el caso lmite de las reacciones anticipadas, sucede paradjicamente que no es el

presidente el que controla al senador, sino el senador el que controla al presidente, es decir, es

el senador el que, por su leal comportamiento, induce al presidente a nombrarle para un

tribunal federal. No es, pues, C el que controla o intenta controlar a R, sino que es R el que

intenta controlar a C, y, en la medida en que anticipe sus reacciones correctamente, le controla.

No es, pues, el rey el que controla al cortesano, sino el cortesano quien controla al rey.

Si pasamos ahora a examinar ms de cerca esta paradoja, descubriremos rpidamente que surge

porque hemos intentado describir las relaciones entre el rey y el cortesano, el presidente y el

senador, C y R, distinguiendo solo un aspecto, el ejercicio del poder. Es cierto que el cortesano

ejerce poder sobre el monarca, anticipando con xito sus reacciones y obteniendo por ello un

ducado. Pero no era esto lo que tratbamos de explicar. Porque es el monarca quien tiene,

ostenta o posee la capacidad para conferir ese ducado, e incluso aunque no ejercite este poder

gana el asentimiento voluntario del cortesano.

Qu es, pues, lo que distingue el tener el poder del ejercer el poder? La distincin podra

asentarse en la presencia o ausencia de una intencin manifiesta. Podramos entonces definir el

ejercicio del poder de forma tal que requiriera que C manifestase una intencin de actuar de

determinada forma en el futuro, accin que sera accidental sobre el comportamiento de R. Por

el contrario, podra decirse que C tiene poder cuando no manifiesta una intencin, R le

imputa, sin embargo, determinada intencionalidad y configura su comportamiento para que

est de acuerdo con la intencin imputada. Si se aceptara esta distincin, al estudiar el ejercicio

del poder habra que examinar no solo las percepciones de R, y sus respuestas, sino tambin las

intenciones y acciones de C. En cambio, al estudiar las relaciones en que se supone que C tiene

poder, incluso aunque no lo ejerza, solo se necesitaran estudiar, en principio, las percepciones

de R, las intenciones que R imputa a C y la influencia de estas en el comportamiento de R. As,

pues, si llevamos hasta el lmite este gnero de anlisis, podra conducir al descubrimiento de

14

tantas estructuras de poder diferentes como individuos que, dentro de un sistema poltico,

imputan intenciones a otros individuos, grupos o estratos en el sistema.

La distincin entre tener y ejercer poder puede tambin proyectarse en la inmediatez de la

relacin entre C y R y en la especificidad de las acciones. En la relacin ms directa la respuesta

de R se producira como consecuencia de una seal directa de C. En este caso, C est ejerciendo

poder. Pero algunas relaciones son acusadamente indirectas; p. ej., C puede modificar el

entorno de R, ms o menos duraderamente, de forma que R siga respondiendo como C haba

proyectado, incluso aunque C no haga ningn esfuerzo por controlar a R. En estos casos, puede

decirse que, aunque C no ejerza ningn control sobre R, tiene control sobre R. Existe una

amplia variedad de estos controles desviados o indirectos (Dahl y Lindblom 1953, pgs. 110 y

sgs.).

La medicin del poder. La teora clsica abandon al campo del sentido comn y de la

intuicin las nociones de ms o menos poder, incluso en mayor medida que los propios

trminos de poder. Los esfuerzos para desarrollar mediciones sistemticas del poder datan, casi

en su totalidad, de los aos cincuenta. Entre esas, algunas se expresan parcialmente en frmulas

matemticas, mientras que otras se explicitan en un lenguaje no matemtico en su totalidad.

Puesto que las caractersticas esenciales pueden exponerse sin matemticas, describiremos estas

medidas en el lenguaje ordinario. (El lector deber consultar las fuentes citadas para

formulaciones precisas. Algunas de las ms conocidas son presentadas y discutidas por Riker

1964.)

En principio, los diversos criterios para la medicin del poder pueden ser clasificados en tres

tipos; de teora de los juegos, newtonianos y econmicos.

Criterios de teora de los juegos. Shapley, un matemtico, y Shubik, un econmetra, formularon

conjuntamente un mtodo para evaluar la distribucin del poder en un sistema de comits

(1954). Est concebido para medir el incremento del poder de un votante cuando el resultado

o la decisin se determinan exclusivamente en la votacin. En tales casos, hay unas reglas que

prescriben cul es la proporcin de votos necesaria para la victoria (p. ej., la mayora simple de

todos los miembros del comit). De esta forma, cada miembro tiene cierta posibilidad terica

de formular el voto decisivo, aquel que sera necesario para completar los de una coalicin

triunfadora, o, en otras palabras, de ocupar una posicin crucial en cuanto al resultado. Al

sumar su voto en tales circunstancias, puede considerarse que el votante realiza una

contribucin particularmente decisiva para el resultado final. En consecuencia, la obtencin de

su voto puede tener considerable valor para otros miembros de la coalicin que resultaran

derrotados sin l. Shapley y Shubik propusieron medir el poder de un votante por la

probabilidad que tiene de llegar a ser el votante crucial de una coalicin triunfadora. Puesto

que su medicin se limita por completo a situaciones electorales y excluye cualquier otra accin

que no sea el voto, su utilidad se limita a los casos en que no estn presentes la mayor parte de

otros elementos habituales de la vida poltica (las diversas formas de persuasin, induccin y

coaccin). [Vase COALICIONES.]

15

Criterios newtonianos. Basndose en la analoga con la medicin de fuerzas en la mecnica

clsica, cierto nmero de analistas proponen la medicin del poder sobre la base de la cantidad

de cambios que se producen en R y son atribuibles a C. Cuanto mayor sea el cambio en R,

mayor ser el poder de C. Se dice que Ca ejerce ms poder que Cb si Ca induce mayores cambios

en Ra que Cb en Ra (o en cualquier otro R). Este tipo de medidas ha sido el propuesto ms

frecuentemente (Simon 1947-1956; March 1957; Dahl 1957; 1963, cap. 5; Cartwright 1959;

Oppenheim 1961, captulo 8).

El cambio en R no es, sin embargo, una dimensin singular, puesto que pueden ser

significativos muchos cambios diferentes en R. Entre las dimensiones importantes del cambio

en R producidas por C, que han sido apuntadas al estudiar la medicin de la cantidad de

poder de C, figuran: (1) la probabilidad de que R acte de acuerdo con la induccin de C; (2)

el nmero de personas en R; (3) el nmero de tems, temas o valores en R; (4) la cantidad de

cambio en la posicin, en las actitudes o en el estado psicolgico de R; (5) la velocidad con la

que cambia R; (6) la reduccin en el nmero de soluciones o comportamientos que R puede

utilizar; (7) el nivel de las penas o castigos que amenazan a R.

Criterios econmicos. Mientras que la medicin basada en la teora de los juegos se centra en la

posicin crucial de C, y la newtoniana en los cambios en R, una tercera propuesta parte, para la

medicin del poder de C, de los costes para C y para R. Harsanyi ha sostenido que una

medicin completa del poder tendra que incluir: (1) los costes de oportunidad para C en el

intento de influir sobre R, a los que Harsanyi llama los costes del poder de C; (2) los costes de

oportunidad de R, cuando rechaza plegarse a C, que Harsanyi denomina la fuerza del poder de

C sobre R (1862a, pgs. 68 y sgs.). La medicin que propone Harsanyi no est inherentemente

limitada a los tipos de coste ms familiares para los economistas, sino que podra ampliarse e

incluir, al menos en principio, costes psicolgicos de toda ndole.

Elaboracin de definiciones operacionales. Los estudios empricos discutidos por Cartwright

(1965), March (1965) y otros, y particularmente los estudios sobre la comunidad, han llamado

la atencin sobre un problema descuidado: la elaboracin de definiciones operacionales

aceptables.

Los conceptos y medidas discutidos en este artculo no se han traducido al lenguaje

operacional. Y todava no est claro en qu medida pueden ser sometidos a este tratamiento.

No obstante, el analista que trata de observar, comparar y analizar el poder en el mundo real,

con objeto de verificar una determinada hiptesis o una teora ms amplia, descubre pronto la

necesidad urgente de trminos definidos operacionalmente. La investigacin hasta ahora ha

atrado la atencin sobre tres clases de problemas. Primero, la distancia entre el concepto y la

definicin operacional es generalmente tan grande, que, en ocasiones, no es posible ver las

relaciones que pueden existir entre las operaciones y las definiciones abstractas. De esta forma,

no es extrao que los crticos concluyan que los estudios se refieren, sin lugar a dudas, a algo

perteneciente al mundo real, pero pueden preguntarse si se refieren a los fenmenos que

traemos a colacin cuando hablamos de poder. Segundo, las diferentes medidas operacionales

no parecen estar correlacionadas entre s (March 1956), y tratan de aspectos diferentes de las

16

relaciones de poder. Tercero, casi todas las mediciones propuestas han dado lugar a

controversias sobre su validez.

Ninguno de estos resultados deben producirnos sorpresa o inducciones al desnimo, ya que, si

bien el intento de comprender los sistemas polticos por medio del anlisis de las relaciones de

poder es antiguo, el estudio sistemtico-emprico de las relaciones de poder es sumamente

reciente.

[A. G. C.]

[Vase tambin CIENCIA POLTICA; COMUNIDAD, artculo sobre EL ESTUDIO DEL

PODER EN LA COMUNIDAD; TEORA POLTICA. Se hallan directamente relacionados

con el terna los epgrafes AUTORIDAD; EQUILIBRIO DE PODER; GOBIERNO; PODER

MILITAR, POTENCIAL DE; PODER, TEORA DEL TRANSITO EN EL. Puede

consultarse tambin CAUSALIDAD; COACCIN; CONTROL SOCIAL; DECISIONES,

PROCESO DE ADOPCIN DE; MONOPOLIO; OLIGOPOLIO; PROCESO

POLTICO; RELACIONES INTERNACIONALES.]

BIBLIOGRAFIA

AGGER, ROBERT E.; GOLDRICH, DANIEL; y SWANSON, BERT 1964 The Rulers and

the Ruled: Political Power and Impotence in American Communities. New York: Wiley.

ARISTOTLE. The Politics of Arisrotle. Trad. y dir. de ed. : Ernest Barker. New York: Oxford

Univ. Press, 1962.

BACHRACH, PETER; y BARATZ, MORTON 1962 Two Faces of Power. American Political

Science Review 56 :947-952.

BLALOCK, HUBERT M. JR. 1964 Causal Inferences in Nonexperimental Research. Chapel

Hill: Univ. of North Carolina Press.

CARTWRIGHT, DORWIN (dir. de ed.) 1959 Studies in Social Power. Research Center for

Group Dynamics, Publication No. 6. Ann Arbor: Univ. of Michigan, Institute for Social

Research.

CARTWRIGHT, DORWIN 1965 Influence, Leadership, Control. Pgs. 1-47 en J ames G.

March (dir. de ed.), Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally .

CATLIN, GEORGE E. G. 1927 The Science and Method of Politics. New York: Knopf;

London: Routledge.

CATLIN, GEORGE E. G. 1930 A Study of the PrincipIes of Politics, Being an Essay Towards

Political Rationalization. New York: Macmillan.

DAHL, ROBERT A. 1957 The Concept ofPower. Behavioral Science 2:201-215.

DAHL, ROBERT A. (1961) 1963 Who Governs? Democracy and Power in an American City.

New Haven: Yale Univ. Press.

DAHL, ROBERT A. 1963 lvIodern Political Analysis. Englewod Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

DAHL, ROBERT A.; y LINDBLOM, CHARLES E. 1953 Potitics, Economics, and Welfare:

Planning and Politico-economic Systems Resolved Into Basic Social Processes. New York: Harper.

17

FRENCH, JOHN R. P.; Y RAVEN, BERTRAM 1959 The Bases of Social Power. Pgs. 150167 en Dorwin Cartwright (dir. de ed.), Srudies in Social Power. Research Center for Group

Dynamics, Publication No. 6. Ann Arbor: Univ. of Michigan, Institute for Social Research.

FRIEDRICH, CARL J. 1963 Man and His Governmenr: An Empirical Theory of Politics. New

York: McGraw-Hill.

GOLDHAMER, HERERT; y SHILS, EDWARD 1939 Types of Power and Status.

American Journal of Sociology 45 :171-182.

HARSANYI, JOHN C. 1962a Measurement of Social Power, Opportunity Costs, and the

Theory of Two-person Bargaining Games. Behavioral Science 7:67-80.

HARSANYI, JOHN C. 1962b Measurement of Social Power in n-Person Reciprocal Power

Situations. Behavioral Science 7:81-91.

JOUVENEL, BERTRAND DE (1945) 1952 Power: The Natural History of Its Growth. Ed.

rev. London: Batchworth. -Publicado originalmente en francs.

LASSWELL, HAROLD D. (1930) 1960 Psychopathology and Politics. New York: Viking.

LASSWELL, HAROLD D. 1936 Politics: Who Gets What, When, How? New York: MacGrawHill.

LASSWELL, HAROLD D.; y KAPLAN, ABRAHAM 1950 Power and Society: A

Frameworkfor Political Inquiry. Yale Law School Studies, Vol. 2. New Haven: Yale Univ. Press.

LOEWENSTEIN, KARL 1957 Political Power and the Governmental Process. Univ. of Chicago

Press.

MARCH, JAMES G. 1955 An Introduction to the Theory and Measurement of Influence.

American Political Science Review 49:431-451.

MARCH, JAMES G. 1956 Influence Measurement in Experimental and Semiexperimental

Groups. Sociometry 19:260-271.

MARCH, JAMES G. 1957 Measurement Coneepts in the Theory of Influenee. Journal of

Politics 19;202-226.

MARCH, JAMES G. (dir. de ed.) 1965 Handbook of Organizations. Chieago: Rand MeNally.

MEINECKE, FRIEDRICH (1924) 1957 Machiavellism: The Doctrine of Raison d'tat and

Its Place in Modern History. New Haven: Yale Univ. Press. -Ttulo original: Die Idee der

Staatsrlison in der neueren Geschichte.

También podría gustarte

- CULLA Joan - La Tierra Más Disputada - Caps. 1 y 4Documento67 páginasCULLA Joan - La Tierra Más Disputada - Caps. 1 y 4Alejandro Bustamante67% (3)

- GARCIA, R. Del Nuevo Orden de G. Bush Al Eje Del MalDocumento11 páginasGARCIA, R. Del Nuevo Orden de G. Bush Al Eje Del MalBerna Arreola Gonzalez100% (1)

- Resumen de La Política Comparada: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Política Comparada: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones

- Manual de Ciencia Política Herramientas para La Co... - (Capítulo 1. El Sistema Político)Documento42 páginasManual de Ciencia Política Herramientas para La Co... - (Capítulo 1. El Sistema Político)MariceCaro67% (3)

- Movimientos Sociales-Della PortaDocumento5 páginasMovimientos Sociales-Della PortaMiguel Riquelme0% (1)

- Análisis de La Política de Giovanni Sartori Cap VIIDocumento2 páginasAnálisis de La Política de Giovanni Sartori Cap VIIgiselleAún no hay calificaciones

- La Segunda Transformacion Democratica Dahl PDFDocumento16 páginasLa Segunda Transformacion Democratica Dahl PDFGabriel MenéndezAún no hay calificaciones

- Alvarado Salvador Apuntes para El Analisis Del Estado PDFDocumento14 páginasAlvarado Salvador Apuntes para El Analisis Del Estado PDFAlex Skop MárquezAún no hay calificaciones

- SARTORI Giovanni - PolíticaDocumento16 páginasSARTORI Giovanni - PolíticaAlejandro Bustamante100% (1)

- FERRERO Guglielmo - El Poder. Los Genios Invisibles de La CiudadDocumento441 páginasFERRERO Guglielmo - El Poder. Los Genios Invisibles de La CiudadAlejandro Bustamante95% (21)

- Comunicacion Patologica Resumen)Documento5 páginasComunicacion Patologica Resumen)Ricardo Celis67% (6)

- Crítica de La Teoría Elitista 2Documento5 páginasCrítica de La Teoría Elitista 2TeoTabinAún no hay calificaciones

- Estado y sociedad en América Latina:: Acercamientos relacionalesDe EverandEstado y sociedad en América Latina:: Acercamientos relacionalesAún no hay calificaciones

- Richard Bernstein La Reestructuracion de Al Teoria Social y PoliticaDocumento10 páginasRichard Bernstein La Reestructuracion de Al Teoria Social y PoliticaLeonardo SigalAún no hay calificaciones

- 1.1.1. Pasquino - Naturaleza y Evolución de La DisciplinaDocumento24 páginas1.1.1. Pasquino - Naturaleza y Evolución de La DisciplinamarioalgabriAún no hay calificaciones

- Partidos Políticos y Nuevos Movimientos SocialesDocumento8 páginasPartidos Políticos y Nuevos Movimientos SocialesDavidAún no hay calificaciones

- México Entre Siglos (MGM Et Al 2015) 466pp PDFDocumento466 páginasMéxico Entre Siglos (MGM Et Al 2015) 466pp PDFMiguel González MadridAún no hay calificaciones

- KREIMER Cap. 1 El Intruso o La Mosca en La Pared, para Qué Sirve La CienciaDocumento29 páginasKREIMER Cap. 1 El Intruso o La Mosca en La Pared, para Qué Sirve La Cienciajorge gageAún no hay calificaciones

- Los Estados y Las Revoluciones SocialesDocumento18 páginasLos Estados y Las Revoluciones SocialesHilda BalestraAún no hay calificaciones

- Dewey El Interes y Ladisciplina Cap XDocumento11 páginasDewey El Interes y Ladisciplina Cap XLaurilys IngallisAún no hay calificaciones

- U1 - EMERICH, Gustavo - Metodología de La Ciencia PolíticaDocumento14 páginasU1 - EMERICH, Gustavo - Metodología de La Ciencia Políticaerocamx3388Aún no hay calificaciones

- Elena García. Crisis de La Representación PDFDocumento12 páginasElena García. Crisis de La Representación PDFLuliYuyitoAún no hay calificaciones

- Cartas A Un Estudiante de Ciencia Política1Documento8 páginasCartas A Un Estudiante de Ciencia Política1Martin Tanaka100% (1)

- La Política de Profesionalización Docente Dentro Del Marco de La Alianza Por La Calidad Educativa Un Análisis Basado en Coaliciones, Pedro Flores-Crespo, Dulce Carolina Mendoza PDFDocumento112 páginasLa Política de Profesionalización Docente Dentro Del Marco de La Alianza Por La Calidad Educativa Un Análisis Basado en Coaliciones, Pedro Flores-Crespo, Dulce Carolina Mendoza PDFCésar Gerardo López DelgadoAún no hay calificaciones

- Polarizacion - y - Conflicto CERESDocumento142 páginasPolarizacion - y - Conflicto CERESLuciana JáureguiAún no hay calificaciones

- Unidad 3 Evans El Estado Como Problema y Como SoluciónDocumento31 páginasUnidad 3 Evans El Estado Como Problema y Como Soluciónapi-3696179Aún no hay calificaciones

- CasulloDocumento37 páginasCasulloGonzalo GalanAún no hay calificaciones

- El Estado Ideal en Los Discursos de Platón, Aristóteles y CicerónDocumento5 páginasEl Estado Ideal en Los Discursos de Platón, Aristóteles y Ciceróndanieljames1980100% (2)

- 7-Dahl-La Democracia y Sus CríticosDocumento15 páginas7-Dahl-La Democracia y Sus CríticosJesúsAún no hay calificaciones

- El Neoestructuralismo Sociologico-JOSÉ ANTONIO NOGUERADocumento28 páginasEl Neoestructuralismo Sociologico-JOSÉ ANTONIO NOGUERAFernanda Sánchez100% (1)

- Sociologia de La Comunicacion y Los MediosDocumento15 páginasSociologia de La Comunicacion y Los MediosJonas Lucio100% (1)

- Jurguen Habermas Política DeliberativaDocumento6 páginasJurguen Habermas Política DeliberativaNick JamesAún no hay calificaciones

- Entre Esferas Públicas y CiudadaníasDocumento26 páginasEntre Esferas Públicas y CiudadaníasJulieth HernandezAún no hay calificaciones

- La Politica Logica y Metodo en Las Ciencias Sociales Giovanni SartoriDocumento30 páginasLa Politica Logica y Metodo en Las Ciencias Sociales Giovanni SartoriBaRajas ErikiZz0% (1)

- Samir Amin - GlobalizacionDocumento18 páginasSamir Amin - GlobalizacionPablo RavettiAún no hay calificaciones

- Gergentojo PDFDocumento44 páginasGergentojo PDFDenise BazánAún no hay calificaciones

- Texto de TocquevilleDocumento33 páginasTexto de TocquevilleValentina ValenciaAún no hay calificaciones

- Teoria Del Conflicto Social de Anthony GiddensDocumento2 páginasTeoria Del Conflicto Social de Anthony Giddensaskban77Aún no hay calificaciones

- Densidad Conceptual 2Documento2 páginasDensidad Conceptual 2Marisa Losada100% (1)

- Tres Modelos Normativos de Democracia, Jose PeñaherreraDocumento2 páginasTres Modelos Normativos de Democracia, Jose PeñaherreraDaniel Peñaherrera0% (1)

- Teoría Sociológica ContemporáneaDocumento5 páginasTeoría Sociológica ContemporáneaMireia Pé100% (1)

- Ingenieria ConstitucionalDocumento32 páginasIngenieria ConstitucionalChristian M. UrquijoAún no hay calificaciones

- Actividad 1 Reflexion Sobre Un Texto de InvestigacionDocumento5 páginasActividad 1 Reflexion Sobre Un Texto de InvestigacionEly Ran VillaAún no hay calificaciones

- Acceso Al Poder Versus Ejerc Del Poder. Mazzuca.Documento8 páginasAcceso Al Poder Versus Ejerc Del Poder. Mazzuca.Verito SalomonAún no hay calificaciones

- Dahl, R. Los Dilemas Del Pluralismo Democrático PDFDocumento32 páginasDahl, R. Los Dilemas Del Pluralismo Democrático PDFSergio100% (1)

- Paltí Elías-Orden Político y Ciudadanía - Problemas y Debates en El Liberalismo ArgentinoDocumento29 páginasPaltí Elías-Orden Político y Ciudadanía - Problemas y Debates en El Liberalismo ArgentinoShurak ShuAún no hay calificaciones

- Elecciones Competitivas, Semicompetitivas y No CompetitivasDocumento3 páginasElecciones Competitivas, Semicompetitivas y No CompetitivasGabriel Cervantes DAún no hay calificaciones

- Sociología Del Conflicto SocialDocumento9 páginasSociología Del Conflicto SocialSaq BalamAún no hay calificaciones

- SD Downes-Rock Unidad 3-1Documento29 páginasSD Downes-Rock Unidad 3-1Sebastian MulieriAún no hay calificaciones

- Unidad 4-Elegir para Actuar - DubetDocumento6 páginasUnidad 4-Elegir para Actuar - DubetLa PastoriniAún no hay calificaciones

- Ernesto Laclau, Antagonismo, Subjetividad y PolíticaDocumento16 páginasErnesto Laclau, Antagonismo, Subjetividad y PolíticaMiguel Valderrama67% (3)

- 1 BELLO Manual de Ciencia Política Herramientas para La Co... - (PG 16 - 133)Documento118 páginas1 BELLO Manual de Ciencia Política Herramientas para La Co... - (PG 16 - 133)Maca BazanAún no hay calificaciones

- Borrini, Alberto (2003) Cómo Se Vende Un CandidatoDocumento4 páginasBorrini, Alberto (2003) Cómo Se Vende Un CandidatoLeonela InfanteAún no hay calificaciones

- Manual de C. Politica, Cap IDocumento98 páginasManual de C. Politica, Cap ICristian AndinoAún no hay calificaciones

- ClivajesDocumento19 páginasClivajesmatías_iucciAún no hay calificaciones

- Cuadernillo 1er ParcialDocumento250 páginasCuadernillo 1er Parcialxaviergeorge100% (1)

- Los Estados y Las Revoluciones SocialesDocumento21 páginasLos Estados y Las Revoluciones SocialesJuan David Valdes100% (1)

- Elecciones 2018 en Colombia: La competencia política en un escenario de pazDe EverandElecciones 2018 en Colombia: La competencia política en un escenario de pazAún no hay calificaciones

- El paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloDe EverandEl paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloAún no hay calificaciones

- Miradas contemporáneas de política públicaDe EverandMiradas contemporáneas de política públicaAún no hay calificaciones

- Resumen de Política Comparada de Almond y Powell: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Política Comparada de Almond y Powell: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones

- El Sipó Matador PDFDocumento18 páginasEl Sipó Matador PDFAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- BOBBIO Norberto - El Poder y El DerechoDocumento10 páginasBOBBIO Norberto - El Poder y El DerechoAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- THOUMI Francisco - El Nexo Entre Las Organizaciones Criminales y La Política en ColombiaDocumento26 páginasTHOUMI Francisco - El Nexo Entre Las Organizaciones Criminales y La Política en ColombiaAlejandro Bustamante100% (1)

- GARAVITO Edgar - de La Parrhesía o El Decir VerdadDocumento11 páginasGARAVITO Edgar - de La Parrhesía o El Decir VerdadAlejandro Bustamante100% (3)

- ECO Umberto - La Fuerza de La Cultura Podrá Evitar El Choque de CivilizacionesDocumento4 páginasECO Umberto - La Fuerza de La Cultura Podrá Evitar El Choque de CivilizacionesAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel - PresagioDocumento4 páginasGARCÍA MÁRQUEZ Gabriel - PresagioAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- UrfascismoDocumento10 páginasUrfascismoAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- ZIZEK Slavoj - Contra Los Derechos HumanosDocumento13 páginasZIZEK Slavoj - Contra Los Derechos HumanosAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- BATAILLE Georges - Nietzsche y Los FascistasDocumento22 páginasBATAILLE Georges - Nietzsche y Los FascistasAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- A Propósito de Microescenas y MacrodramasDocumento9 páginasA Propósito de Microescenas y MacrodramasAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- Claves para Escribir EnsayosDocumento11 páginasClaves para Escribir EnsayosAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones

- LYOTARD Jean Francois - Los Derechos Del OtroDocumento8 páginasLYOTARD Jean Francois - Los Derechos Del OtroAlejandro Bustamante100% (2)

- Gonzalez Federico - El Simbolismo de La Rueda - Cap 1 Al 9Documento137 páginasGonzalez Federico - El Simbolismo de La Rueda - Cap 1 Al 9danielkkkAún no hay calificaciones

- Las Metáforas en La Psicología Cognitivo-ConductualDocumento8 páginasLas Metáforas en La Psicología Cognitivo-Conductualbernardodmm0% (1)

- Ética 1 ComprensiónDocumento25 páginasÉtica 1 ComprensiónFiamma GarciaAún no hay calificaciones

- 2062 7 Sentencia Sobre Retiro de AcusacionDocumento14 páginas2062 7 Sentencia Sobre Retiro de AcusacionSergio Manuel Cusacani Duran0% (1)

- ConstelacionesDocumento127 páginasConstelacionesMiguel Angel Chavez FotografiaAún no hay calificaciones

- Argumentos A SimiliDocumento2 páginasArgumentos A SimiliWilliam Salazar camargoAún no hay calificaciones

- Derrida - Seminario La Bestia y El Soberano - Vol I - 1ra Sesión PDFDocumento20 páginasDerrida - Seminario La Bestia y El Soberano - Vol I - 1ra Sesión PDFEl HeautontimoroumenosAún no hay calificaciones

- U2 - Papel Transformador MediadoresDocumento9 páginasU2 - Papel Transformador MediadoresMilagros RicciAún no hay calificaciones

- Kant y Las Teorías de ConspiraciónDocumento4 páginasKant y Las Teorías de ConspiraciónSantiagoVillalobosAún no hay calificaciones

- Analogia y HistoriaDocumento21 páginasAnalogia y HistoriarafavivesAún no hay calificaciones

- Filosofia Del DerechoDocumento74 páginasFilosofia Del DerechoSofia RamirezAún no hay calificaciones

- Eq2 2B Imvestigacion AF FAI P1Documento30 páginasEq2 2B Imvestigacion AF FAI P1LIDIA BEATRIZ KU TUNAún no hay calificaciones

- Ensayo de Metáfora de La EvaluaciónDocumento2 páginasEnsayo de Metáfora de La EvaluaciónLauro Cuahutencos Rivas100% (1)

- Staffolani Practicas y RepresentacionesDocumento3 páginasStaffolani Practicas y RepresentacionesJesse CavalcateAún no hay calificaciones

- Aproximación A La Filosofía de La Religión de Xavier ZubiriDocumento15 páginasAproximación A La Filosofía de La Religión de Xavier ZubiriPhillip PittmanAún no hay calificaciones

- FURMAN, M. (2013) La Aventura de Enseñar Ciencias Naturales. Aique. (Cap 1)Documento15 páginasFURMAN, M. (2013) La Aventura de Enseñar Ciencias Naturales. Aique. (Cap 1)Daniela MendezAún no hay calificaciones

- Analogias Razonamiento VerbalDocumento13 páginasAnalogias Razonamiento VerbalYoliMercadoAún no hay calificaciones

- Mundo Nuevo 23 (1968)Documento99 páginasMundo Nuevo 23 (1968)fiestero008Aún no hay calificaciones

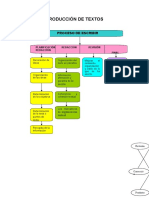

- Proceso de Producción de TextosDocumento13 páginasProceso de Producción de TextosCristian Medina100% (1)

- Primer Parcial de Derecho Del Consumidor y de La EmpresaDocumento59 páginasPrimer Parcial de Derecho Del Consumidor y de La EmpresaAgustina PereyraAún no hay calificaciones

- ORATORIADocumento26 páginasORATORIAYudith Tarifa100% (1)

- Para Cambiar 7 PDFDocumento12 páginasPara Cambiar 7 PDFEscuela Secundaria Basica 310Aún no hay calificaciones

- Razonamiento Verbal PrimeroDocumento31 páginasRazonamiento Verbal PrimeroLuis CVAún no hay calificaciones

- Pa Pe Cepunc 12 03 23 A2Documento10 páginasPa Pe Cepunc 12 03 23 A2EdwinFernandoAún no hay calificaciones

- Memoria SocialDocumento257 páginasMemoria SocialSantiago saracinoAún no hay calificaciones

- Sesion de Aprendizaje 03Documento6 páginasSesion de Aprendizaje 03MARCO MAYORCAAún no hay calificaciones

- Textos No Literarios 2021 2022 Oficial Forma y Contenido 2022Documento45 páginasTextos No Literarios 2021 2022 Oficial Forma y Contenido 2022Kimberly CAAún no hay calificaciones

- Lengua Castellana Once Guia Uno 2do Periodo3Documento7 páginasLengua Castellana Once Guia Uno 2do Periodo3Julian Gutierrez RodríguezAún no hay calificaciones

- T S Eliot - Función de La Poesía y Función de La CríticaDocumento11 páginasT S Eliot - Función de La Poesía y Función de La CríticaMarielos Olivo CastellanosAún no hay calificaciones