Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Musica y Ruido

Musica y Ruido

Cargado por

Arturo Arteaga OlivaresDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Musica y Ruido

Musica y Ruido

Cargado por

Arturo Arteaga OlivaresCopyright:

Formatos disponibles

1

Ruido y msica

Federico Miyara

1. Introduccin

Ruido y msica no estn tan disociados como podra imaginarse en un anlisis su-

perficial. Podemos concebir varias interacciones dialcticas entre ambos: msica que

utiliza el ruido como parte integral, ruido que interfiere con la msica, ruido que alterna

con la msica, msica que se transforma en ruido (en cuanto manifestacin indeseable

en determinadas circunstancias), y msica utilizada como ruido, ya sea como ruido de

fondo o como expresin de poder.

2. El uso del ruido en la msica

Si se atribuye a la palabra ruido el significado puramente fsico de sonido con es-

pectro amplio y continuo, puede afirmarse que el uso del ruido en la msica es tan anti-

guo como la msica misma. La observacin de culturas musicalmente muy primitivas

muestra que los sonidos percusivos son los que primero aparecen, marcando ritmos de

diversa complejidad. Muchos ritos religiosos utilizan el sonido percusivo como acom-

paamiento, a veces para crear un clima de cierta alienacin propicio para el adoctrina-

miento. Algunos sostienen que el ritmo con una cadencia constante busca emular el

ruido del corazn. Tambin es posible que se intentara imitar el sonido de la marcha a

pie. Aun en la tradicin europea occidental, muchas msicas populares han incluido

tambores y otros instrumentos de percusin desde muchos siglos atrs.

La percusin comenz a incursionar en la msica orquestal erudita hacia fines del

siglo XVII, al parecer con Psyche (1673), del compositor ingls Matthew Locke (1630-

1677) y Teseo (1675), del francs Jean Baptiste Lully (1632-1687), quienes introdujeron

por primera vez los timbales, instrumento de parches caracterizado por poseer alturas

tonales definidas merced al control de las resonancias de manera de apagar los sonidos

parciales inarmnicos. Al parecer los timbales fueron importados de Oriente (probable-

mente de Turqua o Arabia) a partir del siglo XII, durante las Cruzadas (Scholes, 1984).

Bach, en el Gloria final de su Magnificat (1727) incluye tambores y en la Suite

orquestal N 4 en Re mayor (ca. 1736) utiliza timbales. La orquesta de Mozart y Haydn

incluye frecuentemente (aunque no sistemticamente) timbales. A fines del siglo XVIII

se pusieron de moda las fiestas pblicas con bandas militares que incluan bombos,

tambores, redoblantes y platillos. Este tipo de msica se denominaba msica turca.

Gluck fue el primer compositor que incluy bombos y platillos en la orquesta, en Pere-

grinos de La Meca (1764). Mozart, a su vez, utiliz bombos, tringulos y platillos en su

pera El rapto en el serrallo (1782). Beethoven los incluy en la msica de ballet Las

ruinas de Atenas (1812) y en el Finale de la Novena Sinfona.

En los ejemplos anteriores la percusin se utiliza ya sea para puntualizar estados

de nimo festivos o de gran intensidad emotiva o expresiva, o para evocar ambientes o

pases donde la misma estaba muy difundida. Segn el compositor y percusionista ar-

gentino Carmelo Saitta, la percusin es utilizada frecuentemente para rellenar el espec-

tro incompleto que producen los sonidos tonales de los instrumentos de altura definida.

2

Un ejemplo notable es el de la tempestad de la sinfona Pastoral de Beethoven. En

ella se describe en trminos musicales una tempestad de forma extremadamente realista.

All no slo se utilizan timbales sino que adems los violonchelos ejecutan repetida-

mente escalas de 5 notas (quintillos de semicorchea) mientras los contrabajos ejecutan

escalas de 4 notas (semicorcheas). Esto provoca en el registro grave speras disonancias

que provocan la sensacin de un ruido abrumador. Es interesante cmo este procedi-

miento completa la mera accin de los timbales, logrando una mejor representacin de

los truenos.

Durante el siglo XIX el uso de una completa seccin de percusin en la orquesta

se expande, incluyendo el tringulo y el gong o tam-tam. Ya en el siglo XX la expan-

sin es tan grande que la percusin en algunos casos domina por sobre otros grupos.

As, Ionisation (1931), de Edgar Varse (1885-1865), est escrita para 40 instrumentos

de percusin (incluido un piano y dos sirenas) ejecutados generalmente por 13 instru-

mentistas.

Ya antes de la Segunda Guerra Mundial se haca evidente la necesidad de exten-

der el material sonoro admisible en la msica a todo el campo audible, lo cual incluye

no slo el espectro sino todas las formas posibles de organizarlo (figura1).

Figura 1. En rojo se indican los lmites tradicionales del espectro de la palabra

hablada y la msica, En azul, los lmites absolutos del campo auditivo, suscep-

tibles de ser aprovechados por la msica a partir del siglo XX (Everest, 1989).

Si los instrumentos tonales tradicionales presentaban dificultades para cubrir un

espectro tan amplio, los instrumentos electrnicos que a partir de 1924, con el electr-

fono de Jrg Mager, el eterfono de Len Thrmin (hoy conocido como Theremn) y

las Ondas Martenot, de Maurice Martenot, ampliaban las posibilidades a un grado in-

sospechado previamente (Salzman, 1979).

Sin embargo, varios aos antes del advenimiento de la era electrnica en la msi-

ca haba surgido un movimiento que, a pesar de estar acompaado por una ideologa

extremadamente cuestionable que inspirara al fascismo, planteaba una promisoria lnea

0

110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

50 20 100 200 500 1 k 2 k 5 k 10 k

Msica

Palabra

Frecuencia [Hz]

N

i

v

e

l

s

o

n

o

r

o

[

d

B

]

3

creativa: el futurismo italiano (Scholes, 1984). Este movimiento fue inaugurado por el

escritor Filippo Tomasso Marinetti (1876-1944), quien public en Le Figaro de Pars en

1909 un manifiesto futurista. En l glorificaba la guerra, el militarismo, la violencia, el

poder, la era de las mquinas, la velocidad y el dinamismo, en tanto que era hostil hacia

las formas artsticas tradicionales: El arte no tiene nada que ver con la belleza, escri-

bi. Varios artistas se contaron entre sus seguidores, como el pintor Gino Severini

(1883-1966) y el escultor Umberto Boccioni (1882-1916).

Luigi Russolo (1885-1947) aplic las ideas futuristas a la msica. Cre una serie

de instrumentos tales como aulladores y zumbadores (figura 2), formados por cajas en

las que mediante algn medio mecnico se producan sonidos imitativos de ruidos no

musicales de la vida diaria, que luego eran emitidos a travs de grandes bocinas. En

1913 Russolo dirigi en Miln una orquesta formada por tronadores, explosivos, esta-

lladores, chapoteadores, fuelles, silbatos, siseadoras, bufadores, murmurantes, gruido-

res, bullidores, gorgoteadores, gritadores, chirriadores, susurradores, zumbadores,

crujidores, voceadores, chilladores, aulladores, gemidores, reidores, resolladores y so-

llozadores. El pblico reaccion con violencia ante la propuesta, provocndose una des-

comunal reyerta entre los detractores y Marinetti y sus seguidores, quienes estaban

presentes en la sala.

Figura 2. Luigi Russolo, a la izquierda, ejecutando un aullador, en tanto su

asistente ejecuta el zumbador (Scholes, 1984)

En 1916 Russolo public un libro titulado El arte de los ruidos, sobre ideas ela-

boradas a partir de un manifiesto de 1913. Su postura esttica se hace patente en sus

propias palabras:

Recorramos una gran ciudad moderna con el odo ms atento que los ojos, para dis-

tinguir los sonidos del agua, del aire o del gas en las caeras metlicas, el ronroneo de

los motores (que respiran y laten con innegable animalidad), el palpitar de las vlvulas,

el golpeteo de los pistones, el chirrido de los engranajes, el sacudn de las ruedas de los

tranvas contra los rieles, el chasquido de los ltigos, el aleteo de toldos y banderas. Nos

regocijaremos orquestando mentalmente el ruido de las cortinas metlicas, de las puer-

tas que se cierran violentamente, el trajinar de las multitudes, el estruendo de las esta-

ciones ferroviarias, de las fundiciones, de los molinos, de las rotativas, de las usinas y de

los subterrneos.

En otro pasaje de su Manifiesto dice Russolo:

4

En el siglo XIX, con la invencin de las mquinas, naci el Ruido. En el presente, el

Ruido triunfa y reina sobre la sensibilidad de los hombres... El sonido musical es dema-

siado limitado en su variedad de timbres... Debemos romper este crculo de sonidos li-

mitados y conquistar la infinita variedad de ruidos... El ruido, emanando confusa e

irregularmente de la irregular confusin de la vida, nunca se nos revela enteramente y

siempre contiene innumerables sorpresas.

Otro compositor futurista, Balilla Pratella, escribi en 1911 su Manifiesto de la

Msica Futurista, donde afirma que la msica

debe representar el espritu de las masas, de los grandes complejos industriales,

de los trenes, de los transatlnticos, de las flotas de guerra, de los automviles y

de los aeroplanos. Debo agregar hacia dnde nos llevar el prximo paso? Al

sonido abstracto, a las tcnicas liberadoras, al ilimitado material tonal.

Si bien el movimiento futurista prcticamente haba desaparecido en 1918, sus

ideas continuaron inspirando posteriores corrientes, por ejemplo parte de la msica de

Varesse o la msica concreta de Pierre Schaeffer.

Charles Ives (1874-1954), compositor norteamericano, reviste inters en este

contexto ya que introdujo procedimientos tales como la polimetra, la policrona o la

superposicin o acumulacin de elementos contrastantes o contradictorios (Salzman,

1979). Un caso singular es La pregunta sin respuesta, obra para instrumentos de viento

(las flautas, que pueden ser cualquier combinacin de instrumentos de madera), trom-

peta y cuerdas. Las cuerdas ejecutan una especie de coral muy lento basado en acordes

consonantes sobre el que, de tanto en tanto, la trompeta ejecuta, a modo de pregunta,

una meloda atonal de pocas notas. Las flautas responden con pasajes contrapuntsticos

rtmicamente complejos, rpidos, agitados y atonales. La ltima intervencin de la

trompeta queda sin respuesta. Son ruido las flautas para el colchn de cuerdas? Es

ste un ruido de fondo para las flautas? En este caso est claro que ninguno de los ins-

trumentos produce ruido en sentido fsico (espectro continuo), pero existe un claro

efecto disruptivo en cada uno de los pasajes agitados. En otras obras incluye una banda

festiva superpuesta a un pasaje orquestal en otra tonalidad, o una armoniosa meloda

para cello y piano en el medio de un movimiento sinfnico con un fondo atonal (vase

la Sinfona N 4).

Edgar Varse (1885-1965), compositor francs radicado en Estados Unidos a par-

tir de 1915, se aleja del concepto de tema musical tradicional, es decir, una organiza-

cin de sonidos segn determinados principios funcionales susceptible de desarrollo y

variacin (Salzman, 1979). En cambio, utiliza un manejo de las superposiciones de so-

nidos que conduce a texturas y colores tmbricos, y en el tiempo acentos y variaciones

dinmicas (de intensidad). La altura misma pasa a ser considerada como una dimensin

ms del timbre. Su utilizacin de la percusin se invierte numricamente con respecto a

la orquesta tradicional, engrosndose considerablemente la seccin de instrumentos de

percusin. Si bien su msica es primordialmente instrumental, preconiza el uso de ins-

trumentos electrnicos e, inclusive, Dserts (1954), para grabador y conjunto instru-

mental, as como Pome lectronique (1958) para 400 altavoces (compuesta para el

pabelln Philips diseado por Le Corbusier para la Feria Mundial de Bruselas de 1958),

son ejemplos sobresalientes de msica concreta (ver ms abajo).

Otro compositor interesante es el norteamericano Henry Cowell (1897-1965),

quien introdujo el cluster, o acumulacin de muchas notas seguidas de la escala. Es inte-

resante sealar que el resultado, al poseer una gran densidad de frecuencias muy prxi-

5

mas entre s, es asimilable a un ruido en sentido fsico, ya que su espectro es amplio y

casi continuo. De hecho, debido a las bandas crticas del aparato auditivo, el efecto lo-

grado es indistinguible auditivamente del de un ruido de espectro continuo.

John Cage (1912-1992), compositor norteamericano, explor y trascendi los l-

mites entre la msica y el ruido y entre la msica y el silencio. As, por ejemplo, en

433 Cage hace entrar a un pianista, levantar la tapa del piano, permanecer en silencio

sin tocar durante 4 minutos y 33 segundos, para luego cerrar el piano y retirarse. En este

caso la msica es el ruido de fondo formado por los diversos sonidos del ambiente, in-

cluidos los que producen los espectadores. En otras obras explor las posibilidades de lo

que denomin piano preparado. Se trataba de aplicar entre las cuerdas de un piano de

cola diferentes elementos obstructores de la vibracin: trozos de caucho, tornillos, hor-

quillas, etc. El resultado era un sonido diferente del original, tanto en altura como en

timbre, a menudo acompaado por ruido residual. Esto permita que una ejecucin nor-

mal, sin dificultades tcnicas ni entrenamiento especfico del pianista produjera resulta-

dos inesperados para el intrprete y la audiencia.

Cage consideraba a Varse un precursor en la aceptacin de cualquier fenmeno

audible como vlido para la composicin. Mientras otros todava discriminaban los

tonos musicales de los ruidos, Varse se mova en el campo del propio sonido sin divi-

dirse en dos al introducir en su percepcin un prejuicio mental. Sin embargo, contra-

riamente a Cage, Varse daba importancia al factor organizativo. Cage negaba la

supremaca de la altura como factor estructural, llegando inclusive a buscar el control

por el azar, tcnica que sera luego perfeccionada por Iannis Xenakis.

La msica concreta fue introducida en Francia por Pierre Schaeffer y tcnicos de

la Radio Nacional Francesa en 1948. Consisti en utilizar sonidos o ruidos reales graba-

dos para ensamblarlos y combinarlos, luego de algn procesamiento tal como variacin

de la velocidad de reproduccin, retrogradacin, filtrado, distorsin, etc. Se desarrolla-

ron mtodos para cortar y ensamblar las cintas produciendo un cross-fade entre dos

materiales (uno se va atenuando mientras el otro surge del silencio). Lo que entusiasma-

ba de esta tcnica era el control absoluto y preciso que se tena del factor tiempo. En una

cinta de alta velocidad el control de las duraciones e intervalos de entrada era conside-

rable. La msica concreta pretenda superar el dilema de la msica tradicional de no

poseer significado ni referente ms all de s misma, por ms intentos que se hubieran

hecho en el campo de la forma denominada poema sinfnico o, ms generalmente, en la

msica programtica.

La msica electroacstica fue reemplazando a la msica concreta, ya que permita,

por medios puramente electrnicos, crear una amplia variedad de sonidos y, sobre todo,

controlar su administracin. Milton Babbit, nacido en Filadelfia en 1916, trabaj en el

sintetizador electrnico de sonido de la RCA en el Centro de Msica de Electrnica de

la Universidad de Columbia, fundado en 1952. El ruido blanco y rosa ha sido uno de los

elementos bsicos de los sintetizadores, utilizando filtros para modificarlo espectral-

mente y generadores de envolvente para producir perfiles de evolucin temporal desea-

dos.

Genesis P. Orridge fund en 1975 el grupo Throbbing Gristle, primer grupo de la

denominada Msica Industrial (vase Duguid). El comn denominador de los grupos de

Msica Industrial es la tendencia a la transgresin como elemento cultural y el uso del

ruido como material para la creacin musical. Segn cita Brian Duguid, John Savage

identific cinco reas que caracterizan a la msica industrial: acceso a la informacin,

tcticas de shock, autonoma organizativa, elementos extra-musicales, uso de los sinteti-

zadores y la antimsica. Si bien retoma ideas originalmente concebidas en el movi-

miento futurista, lo hace desde un punto ideolgicamente opuesto.

6

Las tendencias New Age (Nueva Era), por otra parte, basadas en una construccin

libre de la espiritualidad y surgidas en los aos 70 del siglo XX, procuran cambiar el

paradigma de que en una interaccin uno gana y el otro pierde por el de que ambos se

enriquecen. Una de las derivaciones musicales de la New Age es la msica ambiental.

Fue introducida por Brian Eno a fines de la dcada de 1970, aunque con antecedentes

que pueden llegar hasta el compositor francs Erik Satie (1866-1925) y a la msica con-

creta. Se trata de msica destinada a formar parte del ambiente ms que un hecho arts-

tico que requiere la participacin activa del oyente en su percepcin. Algunas de las

tendencias de hecho parten de grabaciones de sonidos de la naturaleza (pjaros, brisa,

ruido del mar, etc.), los cuales son procesados y combinados electrnicamente, en algu-

nos casos utilizando estructuras musicales tradicionales, tal como mtrica y control de

alturas, y en otros en forma aleatoria o casual (ver enciclopedia Wikipedia).

El diseo y la manipulacin del paisaje sonoro es hoy en da un tema de investi-

gacin muy activo. En este caso, mediante tcnicas derivadas de la composicin musi-

cal, se armonizara un ambiente no slo mediante un adecuado tratamiento de los

aspectos visuales sino tambin acsticos, abarcando desde el tipo de sonidos naturales o

artificiales que prevalecen hasta el tipo de recursos de acstica arquitectnica propicios

para su mejor difusin. Tambin se estudian aspectos del campo intersensorial, es decir,

la manera de aprovechar mejor determinados efectos potencindolos o hacindolos inte-

ractuar dialcticamente mediante sensaciones percibidas a travs de otros sentidos (ol-

fato, vista).

3. Interferencia del ruido en la msica

La sociedad actual ha incorporado numerosas fuentes de ruido que producen un

acostumbramiento en las personas. Entre stas tenemos gran variedad de aparatos, m-

quinas y vehculos, as como actividades comerciales, industriales, deportivas, de espar-

cimiento y sociales en general.

Paralelamente, los medios de reproduccin electrnica de la msica se han perfec-

cionado a tal punto que el rango dinmico (diferencia en decibeles entre el mximo ni-

vel y el mnimo nivel posibles) se ha incrementado notablemente. Mientras que los

discos de vinilo (LP) o los cassettes permitan un rango dinmico de unos 60 dB, la tec-

nologa del disco compacto (CD) alcanza los 96 dB. Estas cifras deben compararse con

los 75 dB que, segn la figura 1, abarca la msica tradicional.

Debido al fenmeno psicoacstico de enmascaramiento, los pasajes con niveles

ms bajos suelen volverse inaudibles frente al ruido ambiente. Una posibilidad para

contrarrestar este problema es aumentar el nivel general (subir el volumen) de manera

que los pasajes ms calmos sean capaces de enmascarar al ruido ambiente o al menos no

quedar enmascarados por l. Lamentablemente, ello implica que los niveles ms altos se

vuelven peligrosos para la audicin humana. Si, por ejemplo, el ruido ambiente tiene un

nivel de 45 dB (y estamos hablando de un ruido ambiente moderadamente bajo), y su-

poniendo que un sonido debe ser como mximo 10 dB ms dbil para no quedar enmas-

carado, los sonidos dbiles deberan alcanzar un nivel de 35 dB o ms, lo cual significa

que los ms potentes rondaran los 131 dB (35 + 96). De hecho, esto sucede en el caso

de la escucha de msica con reproductores porttiles (walkman, discman o MP3) en

cualquier ambiente y horario. La gente (sobre todo la juventud) se acostumbra a estos

niveles sonoros y luego escucha la msica a esos niveles aun cuando el ruido ambiente

sea menor o cuando el rango dinmico de la msica sea ms acotado. En efecto, muchos

estilos populares como el rock, tecno, etc. poseen un rango dinmico ms bien reducido

7

(concentrado en los niveles altos, de forte a fortissimo), por lo que el volumen podra

muy bien ajustarse a valores moderados sin comprometer la audibilidad de los pasajes

de menor intensidad. Sin embargo, se ha vuelto idiomtico para este tipo de msica su

escucha a alto volumen.

Tambin es factible que, dado que el ruido dificulta actividades introspectivas

como el pensamiento y la meditacin o inclusive actividades sociales como la comuni-

cacin verbal, dichas actividades hayan sido gradualmente sustituidas, de la mano de la

tecnologa que lo hace posible, por la escucha de msica en todo mbito y circunstancia.

Vemos, as, que el aumento del ruido ambiente ha derivado en el hbito de escu-

char la msica a alto volumen.

4. Ruido que alterna con la msica

El caso ms paradigmtico es el del aplauso (Scholes, 1984), una ruidosa expre-

sin de aprobacin a travs de un tipo particular de ruido, tanto ms intenso cuanto ma-

yor sea la aprobacin. El aplauso tiene ciertas reglas no escritas que pueden depender de

las circunstancias. Por ejemplo, en una obra instrumental o sinfnica de concierto con

varias partes o movimientos, se supone que no se aplaude entre movimientos. En algu-

nos casos eso se relaciona con el clima que se espera que se produzca durante la pausa,

clima que muchas veces es perturbado (o alimentado) por los sonidos producidos por la

platea (toses, carraspeos, movimientos de acomodacin en las butacas, ruido de papeles

al leer los programas). En otros casos se admite y hasta se acepta la interrupcin de la

msica con aplausos, por ejemplo en el caso de un cantante que realiza alguna proeza

(un sonido muy largo o muy agudo o potente, o un pasaje de bel canto muy expresivo).

Tambin es habitual en el ballet, ante pasos prolongados o que requieren gran destreza o

resistencia fsica.

En el polo opuesto tenemos las representaciones de msica religiosa en templos,

donde en general se considera que el aplauso perturbara el clima de recogimiento espi-

ritual que se supone acompaa el oficio religioso.

Otro ejemplo de la alternancia entre msica y ruido pueden ser las interpretacio-

nes informales, en una fiesta o mbito gastronmico con msica en vivo, donde al tr-

mino de cada pieza msica puede haber intervalos donde se efectan comentarios.

5. La msica que se transforma involuntariamente en ruido

Hay un conocido aforismo que dice: mis sonidos son msica; los de mi vecino

son ruido. La msica, aun la ms bella y melodiosa para la mayora de las personas,

puede volverse un estmulo indeseable en determinadas circunstancias. Los motivos

pueden ser diversos y estn condicionados por muchos factores. El hecho de que al

oyente involuntario le agrade o no el tipo o estilo de la msica puede resultar una de las

causas ms frecuentes.

Un ejemplo paradigmtico es el de los vecinos de discotecas, pubs, u otros locales

de diversin donde se propala msica a alto volumen. En este caso es frecuente que el

nivel sonoro con el que el ruido llega al ambiente receptor (nivel de inmisin) no sea

demasiado alto. Inclusive puede estar por debajo de los lmites aceptables por ley. El

hecho de tratarse de un ruido de naturaleza discernible, con contenido semntico (Miya-

ra, 2005), exacerba su potencial de causar molestia.

8

Otro ejemplo reciente es el de la emisin de msica clsica en la red subterrnea

RENFE de Barcelona. Hubo usuarios que se quejaron agriamente, a pesar de que dif-

cilmente el tipo de msica resultara agresivo por su propia naturaleza. En Internet es

posible leer notas y cartas de usuarios e, inclusive, un foro virtual en el que las reaccio-

nes de violencia e intolerancia se hacen patentes inclusive en el uso del idioma cataln

como medio para sugerir diferencias insalvables. Posiblemente, lo que resultara inadmi-

sible en este caso era tener que escuchar esa msica, concebida para su escucha en luga-

res silenciosos como son los teatros de concierto, frente al ruido ambiente del

subterrneo que, si bien en el caso de los subterrneos de Barcelona est bastante con-

trolado, no deja de ser una interferencia importante para a escucha de una msica que

invita a prestar la mayor atencin.

6. La msica utilizada como ruido de fondo

Segn el especialista norteamericano en control de ruido Cyril Harris, esta disci-

plina no se propone necesariamente la reduccin del ruido, sino la obtencin de un am-

biente ruidoso aceptable dentro de ciertas consideraciones econmicas y operativas

(Harris, 1994). Cita el ejemplo de un consultorio mdico separado de la sala de espera

mediante una mampara de vidrio con poca atenuacin. La solucin ms econmica para

lograr la intimidad acstica necesaria dentro del consultorio puede ser la instalacin de

una fuente de ruido como un ventilador o msica funcional. Aunque no acordamos con-

ceptualmente con este tipo de soluciones, ya que focalizan el problema desde un punto

de vista casi puramente economicista, de hecho es una solucin muy comn, que de

paso, genera una enorme industria subsidiaria.

La msica funcional es hoy parte del paisaje sonoro de casi todos los lugares p-

blicos. Cumple dos funciones. La primera, aislar entre s grupos de personas que dialo-

gan de modo de crear especies de islas acsticas dentro de las que es posible mantener

conversaciones que no trascienden a otras islas debido al enmascaramiento. La segunda,

crear un ambiente agradable que favorezca y estimule la presencia de personas, sobre

todo en el caso de locales comerciales. Sin embargo, se han hecho experimentos que

muestran que el consumo o la propensin a comprar no se ven influidas por la presencia

o no de msica funcional. No obstante, este tipo de experimentos deberan hacerse en

condiciones ms controladas ya que, por ejemplo, otros factores como la acstica del

ambiente pueden tener mayor influencia que la msica funcional y dificultar la detec-

cin estadstica de alguna correlacin dbil. Por otra parte, la instalacin de un sistema

de msica funcional tiene como efecto colateral la posibilidad de usarlo para emitir

anuncios comerciales.

Las reacciones en el caso ya comentado de la msica funcional de la red subterr-

nea catalana muestran que no toda la gente escucha con agrado la msica funcional, ese

sempiterno estmulo auditivo que tiende a incrementar el ruido ambiente y la confusin.

7. Msica utilizada como ruido para expresar o ejercer poder

El uso del ruido para expresar poder tiene muchos antecedentes en el campo de la

zoologa (Miyara, 1999). Fieras como los leones expresan su agresividad a travs de

estentreos rugidos, no slo frente a sus presas sino frente a sus congneres. Las presas

suelen tambin reaccionar con fuertes rugidos intentando exhibir una capacidad de de-

fensa mayor que la real. En el caso del ser humano, los propios gritos tambin tienen un

9

efecto autosugestivo, aumentando psicolgicamente la autoestima necesaria para afron-

tar situaciones de estrs o de riesgo.

Las fanfarrias de guerra incitando a la batalla apelaban, adems, a la simbologa

tras ciertos sones, capaces de inspirar fuertes sentimientos y estimular el ejercicio de la

violencia. La exposicin a sonidos intensos, como en el caso de los tambores de guerra,

estimula la secrecin de hormonas como la adrenalina o la noradrenalina, catecolami-

nas cuya funcin biolgica es preparar el organismo para la lucha o la defensa (Crystal,

1993): aumentan el ritmo cardaco, la presin sangunea y la glucosa en sangre. Son,

adems, neurotransmisores en el cerebro y los nervios simpticos (correspondientes al

sistema nervioso autnomo). La noradrenalina controla la temperatura corporal y la in-

gesta de agua y alimentos. El estado de estrs causado por estas hormonas prepara psi-

colgicamente para la lucha.

El hbito de elevar la voz o inclusive gritar para imponer un punto de vista, opi-

nin o deseo es otro ejemplo habitual, ya fuera del campo de batalla propiamente dicho,

aunque como metfora del mismo. El caso de los las hinchadas deportivas con sus cn-

ticos favorables al equipo propio y agresivas para el contrario es otro ejemplo de ello.

Tambin es posible ejercer, no slo demostrar, poder a travs del ruido. Los chi-

nos antiguos a veces torturaban hasta la muerte a sus criminales condenados sometin-

dolos a ruido intenso y constante durante horas o das (no es casual que mucha gente

sometida a contaminacin acstica se refiera a ella como tortura). Las fuerzas poli-

ciales o militares en ocasiones utilizan el ruido para lograr la rendicin de los reos o

enemigos, particularmente en el caso en que se encuentran amotinados en algn edificio

con rehenes. Un clebre caso sucedi en 1989 en Panam. El entonces derrocado Gene-

ral Manuel Noriega se haba refugiado en la Embajada del Vaticana. El ejrcito nortea-

mericano consigui su rendicin exponiendo el edificio a msica de rock a niveles

insoportables durante varios das las 24 horas del da (Schafer, 1999).

La msica a altos niveles sonoros es habitualmente utilizada para expresar poder

econmico o prestigio, bajo el supuesto de que slo puede producir tales niveles quien

tenga el poder adquisitivo de comprar costosos equipos. Esto llega a combinarse con la

misma idea con respecto a los automviles, creando lo que se ha dado en llamar autos

baffle (boom cars). Se trata de vehculos acondicionados apropiadamente para producir

niveles sonoros muy altos dentro y fuera de ellos.

Existe una sofisticada industria detrs de esto que patrocina asociaciones de audio

para automotores, como la International Auto Sound Challenge Association (IASCA),

la United States Autosound Competition (USAC), o la dB Drag Racing y financia publi-

caciones especficas como Car Stereo Review.

La publicidad de estos productos se caracteriza por ser extremadamente agresiva y

por promover veladamente acciones reidas con la convivencia pblica, por ejemplo:

Las investigaciones muestran que los autoestreos excesivamente fuertes son la causa

nmero 1 de molestia para los individuos de ms de 40 y El amplificador de 120 W

llevar a los mayores de 40 al ataque cardaco (publicidad de Prestige Audio en Car

Stereo Review, October 1997).

Tambin se organizan competencias en las que los competidores deben presentar

automviles modificados para provocar el sonido ms intenso posible dentro de un

vehculo de cuatro ruedas. Para lograrlo se usan potencias del orden de 50 kW y la

estructura fsica del vehculo se modifica para soportar no slo el peso del equipamien-

to, sino las puertas y ventanillas, que se implementan con vidrio de seguridad de dos

pulgadas de espesor, ya que la presin generada equivale a la de una explosin de regu-

lar potencia. Las marcas actuales superan los 170 dB (vase, por ejemplo el sitio web de

Michael Wright).

10

Por ltimo, la msica de discoteca constituye un suculento negocio donde estn

involucrados diversos aspectos. Por un lado, la tecnologa del audio de potencia y la

industria que la produce. Por otro lado, la industria discogrfica, que mueve anualmente

enormes masas de dinero. Por otro lado, la industria gastronmica, que se beneficia con

el estmulo al consumo de alimentos y bebidas causado por el alto nivel sonoro. Si bien

el montaje de un experimento que permita establecer cientficamente la correlacin en-

tre el nivel sonoro y la facturacin es de improbable ejecucin ya que involucrara la

cooperacin de un sector poco interesado en poner en evidencia este hecho, existe evi-

dencia indirecta de ello. En efecto, es posible provocar en el laboratorio la secrecin de

adrenalina y noradrenalina mediante msica a alto volumen y, segn vimos, estas hor-

monas incitan al movimiento y controlan la necesidad de ingerir alimentos y agua.

En este caso se est ejerciendo el poder subyugando a los clientes e incitndolos a

actividades que aseguren un flujo de dinero hacia la caja de recaudacin.

8. Conclusiones

Hemos recorrido la historia de la msica desde sus orgenes como expresin rt-

mica y ritual y hemos hallado una permanente intervencin del ruido como elemento

estructural utilizado con diversas finalidades, desde las puramente expresivas, pasando

por las ideolgicas y estticas, hasta las de dominacin cuando la msica llega a con-

vertirse en un objeto de consumo masivo durante el siglo XX.

Referencias

Everest, F. Alton. The Mater Handbook of Acoustics. Tab Books, McGraw-Hill. Blue Ridge, Summit,

USA, 1989

Crystal, David (editor). The Barnes & Noble Encyclopedia. Barnes & Noble Books. New York, 1993

Duguid, Brian. Msica Industrial. Internet: http://besalelosdientes.com/topo/indes.htm

Harris, Cyril. Noise Control in Buildings. McGraw-Hill. New York, 1994.

Miyara, Federico. Ceremonia de iniciacin al ruido. Diario La Capital, Rosario, 23/06/97.

Miyara, Federico. Acoustic Violence: A New Name for an Old Social Pain. Hearing Rehabilitation

Quarterly (League for the Hard of Hearing, Nueva York, USA). Vol 24, No 1. Abril de 1999, pp

18-21, 29

Miyara, Federico. Ruido y contenido semntico. Segundas Jornadas multidisciplinarias sobre Violencia

Acstica Social. Rosario, 1 de octubre de 2005.

Internet: http://www.fceia.unr.edu.ar/biblio/semantico.pdf

Rodrguez Fisher, Cristina (coordinadora). Nuestro tiempo. Gran Enciclopedia Ilustrada del Siglo XX.

Editorial Blume.Barcelona, 1997.

Salzman, Eric. La msica del siglo XX. Editorial Victor Ler. Buenos Aires, 1979.

Schafer, R. Murray. Excerpts from The Book of Noise. Hearing Rehabilitation Quarterly (League for

the Hard of Hearing, Nueva York, USA). Vol 24, No 1. Abril de 1999, pp 14-17

Scholes, Piercy. Diccionario Oxford de la Msica. Edhasa/Hermes/Sudamericana. Barcelona, septiem-

bre de 1984.

Wright, Michael. The motives of boom car boys. Artculo publicado en Internet:

http://www.fceia.unr.edu.ar/biblio/boom.htm

Wright, Michael. Sitio web http://hometown.aol.com/mpwright9/boomcar.html

----. Websters New Universal Unabridged Dictionary. Barnes & Noble Books. New York, 1992.

----. Wikipedia. Enciclopedia abierta en internet: http://en.wikipedia.org/

También podría gustarte

- Luigi RussoloDocumento11 páginasLuigi RussoloPaola GutierrezAún no hay calificaciones

- Musica Aleatoria y John Cage PDFDocumento13 páginasMusica Aleatoria y John Cage PDFZahava Torres100% (3)

- Historia de La Tecnologia Musical RomeoDocumento30 páginasHistoria de La Tecnologia Musical RomeoAyelenAún no hay calificaciones

- Corrientes Musicales Del Siglo XXDocumento10 páginasCorrientes Musicales Del Siglo XXAlzm1990100% (2)

- La Expansión Del Universo MusicalDocumento2 páginasLa Expansión Del Universo MusicalSebastian UrreaAún no hay calificaciones

- Resumen Del Microtonalismo PDFDocumento2 páginasResumen Del Microtonalismo PDFFernando José Soto Hernández100% (1)

- Musica de VanguardiaDocumento5 páginasMusica de VanguardiaMaría GimenezAún no hay calificaciones

- Música Moderna y ContemporáneaDocumento10 páginasMúsica Moderna y ContemporáneaErika Espejo100% (1)

- Eres Haciendo HistoriaDocumento16 páginasEres Haciendo Historiavr4070603Aún no hay calificaciones

- Tema 19Documento5 páginasTema 19Civantos1999Aún no hay calificaciones

- 3ne PDDocumento16 páginas3ne PDAmoroso AmorosopeAún no hay calificaciones

- Albun ArteDocumento18 páginasAlbun ArteAntonella ContrerasAún no hay calificaciones

- Historia La Música Antonio Torralba Ies Ángel de SaavedraDocumento40 páginasHistoria La Música Antonio Torralba Ies Ángel de SaavedraJuanIldefonsoAlonsoGarcia100% (1)

- Formas Musicales Trabajo FinalDocumento12 páginasFormas Musicales Trabajo FinalZeltzin PérezAún no hay calificaciones

- Futurismo y MúsicaDocumento7 páginasFuturismo y MúsicakarengrismadoAún no hay calificaciones

- El Clasicismo Musical y Sus Formas MusicalesDocumento10 páginasEl Clasicismo Musical y Sus Formas MusicalesRafael AngelAún no hay calificaciones

- Ensayo Música ContemporáneaDocumento16 páginasEnsayo Música ContemporáneaAlex ContrerasAún no hay calificaciones

- Historia Del Arte VIIDocumento199 páginasHistoria Del Arte VIINicole Prato Tutora en LíneaAún no hay calificaciones

- IsorritmiaDocumento4 páginasIsorritmiaEliseo Alonso Castro JacobsAún no hay calificaciones

- La Musica Del Siglo XX Desde La II Guerra MundialDocumento7 páginasLa Musica Del Siglo XX Desde La II Guerra MundialAlberto Masclans AguilarAún no hay calificaciones

- Actividad 5 - CLACISISMO.Documento12 páginasActividad 5 - CLACISISMO.Florencia Rodriguez100% (1)

- IONISATIONDocumento5 páginasIONISATIONbruno moreno velezAún no hay calificaciones

- Musica Del SDocumento13 páginasMusica Del SBorde González MaríaAún no hay calificaciones

- Musica Contemporanea Y de VanguardiaDocumento31 páginasMusica Contemporanea Y de VanguardiaPaolaAún no hay calificaciones

- El Siglo XX y Sus VanguardiasDocumento19 páginasEl Siglo XX y Sus VanguardiasLaloArnaudAún no hay calificaciones

- El Clasicismo Musical en EspañaDocumento3 páginasEl Clasicismo Musical en EspañaAlberto Tardajos0% (1)

- Una Pequeña Vista de La Musica ElectronicaDocumento4 páginasUna Pequeña Vista de La Musica ElectronicaJames SantiagoAún no hay calificaciones

- Examen 6to Semestre - Thomas EvansDocumento6 páginasExamen 6to Semestre - Thomas EvansThomas Evans ArtworkAún no hay calificaciones

- Música ClásicaDocumento9 páginasMúsica ClásicaValeria Herrera TrujilloAún no hay calificaciones

- Historia Del ConcertoDocumento14 páginasHistoria Del ConcertoLola de los RíosAún no hay calificaciones

- Notas Al ProgramaDocumento23 páginasNotas Al Programanikita08Aún no hay calificaciones

- El Ensemble, Instrumento de La Vanguardia (Miguel Álvarez Fernández)Documento7 páginasEl Ensemble, Instrumento de La Vanguardia (Miguel Álvarez Fernández)Miguel Álvarez-Fernández100% (11)

- Futurismo Dadaismo y DodecafonismoDocumento1 páginaFuturismo Dadaismo y DodecafonismobirrittellarhebaAún no hay calificaciones

- Tareas MusicaDocumento10 páginasTareas MusicaDreikox RoxelitoAún no hay calificaciones

- Trabajo de Historia. Juan MesaDocumento6 páginasTrabajo de Historia. Juan MesaJuanAún no hay calificaciones

- CLASICISMODocumento11 páginasCLASICISMOJose RangelAún no hay calificaciones

- 2 Qué Es Una SonataDocumento9 páginas2 Qué Es Una SonataEsther EscobarAún no hay calificaciones

- Apuntes de Historia 2º Cuatrimestre CONSEVDocumento39 páginasApuntes de Historia 2º Cuatrimestre CONSEVMaría José Velázquez PeinadoAún no hay calificaciones

- La Música Después de La Segunda Guerra MundialDocumento9 páginasLa Música Después de La Segunda Guerra MundialJoel100% (2)

- Trabajo Sobre Ludwig Van Bethoven PDFDocumento4 páginasTrabajo Sobre Ludwig Van Bethoven PDFHipatia de AlejandríaAún no hay calificaciones

- Música Medieval - Formas-Guia Tema 6Documento16 páginasMúsica Medieval - Formas-Guia Tema 6WiniferAún no hay calificaciones

- Historia de La Música UniversalDocumento4 páginasHistoria de La Música UniversalYarlim_Barrios100% (2)

- La Guitarra en El S XXDocumento5 páginasLa Guitarra en El S XXFederico RiosAún no hay calificaciones

- 1 - El Nacimiento de La ModernidadDocumento2 páginas1 - El Nacimiento de La ModernidadSebastian UrreaAún no hay calificaciones

- Taller FuturismoDocumento2 páginasTaller FuturismoSebastián VanegasAún no hay calificaciones

- Erik SatieDocumento7 páginasErik SatieSamir Ezzyat LopezAún no hay calificaciones

- EpocasdelamusicaDocumento31 páginasEpocasdelamusicaWayoOmIAún no hay calificaciones

- b1t4 M. Kaltenecker El Rumor de Las BatallasDocumento12 páginasb1t4 M. Kaltenecker El Rumor de Las BatallasKarina VastaAún no hay calificaciones

- Paniagua Garcia - Movimientos Musicales Del Siglo XXDocumento14 páginasPaniagua Garcia - Movimientos Musicales Del Siglo XXcaradaaAún no hay calificaciones

- Artículos Sobre Ars SubtiliorDocumento7 páginasArtículos Sobre Ars SubtiliorElenaHidalgoAún no hay calificaciones

- IMPRESIONISMODocumento6 páginasIMPRESIONISMOStevenPalaciosAún no hay calificaciones

- Resumen Historia de La Música Universal, ClasicismoDocumento9 páginasResumen Historia de La Música Universal, ClasicismoHiculi HualulaAún no hay calificaciones

- Música OccidentalDocumento27 páginasMúsica OccidentalrociosuarezgAún no hay calificaciones

- Corrientes Musicales Del Siglo XXDocumento7 páginasCorrientes Musicales Del Siglo XXLON009Aún no hay calificaciones

- Seminario de Titulación 1Documento21 páginasSeminario de Titulación 1nikita08Aún no hay calificaciones

- La Musica HomofonicaDocumento6 páginasLa Musica HomofonicaDiego Ortega67% (3)

- El gran siglo de la música europeaDe EverandEl gran siglo de la música europeaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)

- Estética, política y música en tiempos de la Encyclopédie: La querella de los bufonesDe EverandEstética, política y música en tiempos de la Encyclopédie: La querella de los bufonesAún no hay calificaciones

- Tecnomundo VocabularyDocumento2 páginasTecnomundo VocabularyOscar LugoAún no hay calificaciones

- Evaluación Unidad 1 SeminarioDocumento7 páginasEvaluación Unidad 1 SeminarioEfren CardonaAún no hay calificaciones

- Ejemplo Reporte Mensual de BLOGDocumento22 páginasEjemplo Reporte Mensual de BLOGTop MusicAún no hay calificaciones

- D.J. Requerimiento Técnico 17 Años A MenosDocumento1 páginaD.J. Requerimiento Técnico 17 Años A Menosraul pumaAún no hay calificaciones

- ¿Qué Es El Marketing Digital o Marketing Online - CyberclickDocumento16 páginas¿Qué Es El Marketing Digital o Marketing Online - CyberclickJuan M MasteryAún no hay calificaciones

- DEFT Linux para La Auditoría InformáticaDocumento2 páginasDEFT Linux para La Auditoría InformáticaInformatica MusacAún no hay calificaciones

- La Maquina para Las Pymes de Hoy Growth Hacking Marketing V13 FullDocumento117 páginasLa Maquina para Las Pymes de Hoy Growth Hacking Marketing V13 Fullerrordeotelo67% (3)

- Amanda Céspedes "El Cerebro Habla de Cómo Hacer Un Niño Más Inteligente"Documento8 páginasAmanda Céspedes "El Cerebro Habla de Cómo Hacer Un Niño Más Inteligente"Marta Lemunguier QuezadaAún no hay calificaciones

- Formato de Inscripcion Feria EmprendimientoDocumento2 páginasFormato de Inscripcion Feria EmprendimientoGuiille ParejoAún no hay calificaciones

- Guia de Aprendizaje Semana 1 CarnicosDocumento11 páginasGuia de Aprendizaje Semana 1 CarnicosEden Araujo BritoAún no hay calificaciones

- Examen REDES PDFDocumento9 páginasExamen REDES PDFAlejandraLopez100% (3)

- Guia Nro 0 de Soluciones EmpresarialesDocumento6 páginasGuia Nro 0 de Soluciones EmpresarialesFrank Flores PesantesAún no hay calificaciones

- Tecnología Desde El Siglo XX Hasta El Siglo XxiDocumento8 páginasTecnología Desde El Siglo XX Hasta El Siglo XxiCecilia SepulvedaAún no hay calificaciones

- Programabilidad de RedesDocumento4 páginasProgramabilidad de Redesmaykelmoran429Aún no hay calificaciones

- Arn04904u1 SpaDocumento2 páginasArn04904u1 SpaHernan Torres PerezAún no hay calificaciones

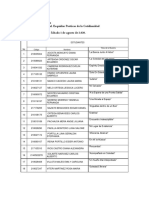

- Orden de Presentación Ciudad Teatral Sábado 1 de Agosto de 2020 PDFDocumento2 páginasOrden de Presentación Ciudad Teatral Sábado 1 de Agosto de 2020 PDFSteeve LopezAún no hay calificaciones

- T6 Tpar 6Documento2 páginasT6 Tpar 6Miguel Cru DelhomAún no hay calificaciones

- Qcap - Bim - 2017 - Instrucción RevitDocumento8 páginasQcap - Bim - 2017 - Instrucción RevitCarlos Alberto Flores MartinezAún no hay calificaciones

- Herramientas DigitalesDocumento6 páginasHerramientas DigitalesPATY MACIASAún no hay calificaciones

- Capitulo 9 Marketing DigitalDocumento36 páginasCapitulo 9 Marketing Digitalmaria jose núñezAún no hay calificaciones

- José Luis Brea en Su Texto Cambio de Régimen EscópicoDocumento3 páginasJosé Luis Brea en Su Texto Cambio de Régimen EscópicocamygutAún no hay calificaciones

- Clasificacion de Las ComputadorasDocumento14 páginasClasificacion de Las Computadorashector chenAún no hay calificaciones

- Practica2 PDFDocumento66 páginasPractica2 PDFGuillermo IslasAún no hay calificaciones

- HacktivismoDocumento4 páginasHacktivismocarmecfAún no hay calificaciones

- Herramientas TCP IPDocumento2 páginasHerramientas TCP IPnetworkerAún no hay calificaciones

- Hotel Campestre Las Camelias Hotel Quindio Eje CafeteroDocumento6 páginasHotel Campestre Las Camelias Hotel Quindio Eje CafeteroJesus Noel Mendoza VenturaAún no hay calificaciones

- Sprites para HTMLDocumento22 páginasSprites para HTMLArturo Saenz MartinezAún no hay calificaciones

- Taller 2 - ResueltoDocumento3 páginasTaller 2 - ResueltoRuben Arregoces Miranda100% (1)

- PDF Bienvenida Elearning 2024 1Documento1 páginaPDF Bienvenida Elearning 2024 1mariluAún no hay calificaciones

- Conformación de Una EmpresaDocumento3 páginasConformación de Una EmpresaEdson_FocaAún no hay calificaciones