Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Integracion Economica Latinoamericana

Integracion Economica Latinoamericana

Cargado por

Juan RobladilloTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Integracion Economica Latinoamericana

Integracion Economica Latinoamericana

Cargado por

Juan RobladilloCopyright:

Formatos disponibles

Integración económica latinoamericana:

balance y perspectivas

FERNANDO RUEDA-JUNQUERA*

Los problemas planteados en el pasado no han sido un obstáculo para la reciente revitaliza-

ción del interés por la integración económica en América Latina y el Caribe. Los gobiernos de la

región han impulsado iniciativas que buscan no sólo una integración desde el lado de la deman-

da como ocurrió en los años sesenta y setenta, sino también una integración desde el lado de la

oferta, diseñada para fortalecer la capacidad de inserción competitiva en la economía mundial.

El artículo presenta una valoración de estos procesos de integración económica latinoamericana

a lo largo de la década de los noventa. Se detecta que estos procesos están todavía sujetos a

importantes limitaciones, que han de ser subsanadas si se desea que la integración subregional

surta los efectos positivos esperados sobre el proceso de desarrollo económico.

Palabras clave: integración económica, integración regional, comercio internacional,

desarrollo económico.

Clasificación JEL: F15.

COLABORACIONES

1. Introducción tico, se han acometido diversos proyectos tanto

para revitalizar los procesos de integración exis-

Durante los años setenta y primeros años

tentes como para iniciar otros nuevos.

ochenta se asiste a un declive de la teoría y la pra-

El objetivo de este artículo es valorar el actual

xis de la integración económica debido al fracaso

proceso de integración subregional en ALC, exami-

de las iniciativas de integración regional en el Ter-

nando su potencial contribución al desarrollo eco-

cer Mundo y al debilitamiento del proceso de inte-

nómico de la región. El trabajo se divide en tres

gración europea. Tras este declive, el regionalismo

secciones. La primera (apartado 2) esboza los prin-

ha resurgido con una inusitada fuerza en todo el

cipales rasgos distintivos de la lógica de la integra-

mundo, llevando a De Melo et al. (1992) a distin-

ción económica latinoamericana en el nuevo regio-

guir entre el «nuevo regionalismo» del presente y

nalismo. La segunda sección (apartado 3) valora los

el «viejo regionalismo» de los años sesenta.

logros y limitaciones del nuevo proceso de integra-

Los recientes debates de política económica en

ción económica en ALC. La tercera y última sec-

los países en desarrollo (PED) se han caracteriza-

ción (apartado 4) muestra las conclusiones obteni-

do por un renovado interés por la integración

das de esa valoración, así como las perspectivas de

regional como un medio para estimular el creci-

la integración latinoamericana ante las mismas.

miento económico y para confrontar los desafíos

planteados por el sistema comercial mundial. Par-

ticularmente en América Latina y el Caribe 2. La lógica de la integración económica

(ALC), el África Subsahariana y el Sudeste Asiá- latinoamericana en el nuevo regionalismo

El estudio de la integración económica ha

* Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Burgos. producido una abundante literatura teórica,

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 200101 17

especialmente sobre uniones aduaneras (El- Junto a estos acuerdos hay otros que buscan

Agraa, 1996). Aunque los procesos de integra- profundizar en el proceso de integración eco-

ción entre PED han sido los más numerosos, nómica, yendo más allá de un simple área de

los desarrollos teóricos han estado sesgados libre comercio. Aspiran a convertirse sucesiva-

hacia el estudio de los problemas de integra- mente, en uniones aduaneras, mercados comu-

ción entre países industrializados de la Europa nes y uniones económicas y monetarias. En

Occidental. Cuando los argumentos para la este grupo aparecen cuatro acuerdos de inte-

integración económica entre países latinoame- gración subregional: la Comunidad Andina de

ricanos son valorados, la teoría convencional Naciones (CAN), la Comunidad del Caribe

basada en los efectos estáticos de la reasigna- (CARICOM), el Mercado Común Centroame-

ción de los recursos pierde parte de su relevan- ricano (MCCA) y el Mercado Común del Sur

cia. El argumento fundamental a favor de una (MERCOSUR). Mientras los tres primeros

gradual integración entre países latinoameri- suponen una revitalización de procesos de

canos es de naturaleza dinámica. Los acuerdos integración ya existentes en los años sesenta,

de integración regional son concebidos como el MERCOSUR se formó en 1991. En estos

un medio para acelerar las tasas de crecimiento momentos los cuatro procesos de integración

de las economías participantes y para promover subregional son uniones aduaneras imperfectas

su desarrollo en el largo plazo (Langhammer y debido a que el arancel externo común no se

Hiemenz, 1990; York, 1993). aplica todavía a todos los productos en todos

La mayoría de las iniciativas de integración los países miembros.

económica lanzadas en los años sesenta en ALC El argumento básico para impulsar estos

perseguían estimular la industrialización por acuerdos de integración sigue siendo de natura-

medio de la sustitución de importaciones y de leza dinámica, pero el contexto en el que los

este modo, lograr un rápido crecimiento económi- mismos están siendo lanzados es diferente del

co. Como los mercados domésticos eran demasia- que imperaba en el pasado. Estos acuerdos han

do pequeños para permitir una eficiente industria- tenido que modificar alguno de sus viejos obje-

COLABORACIONES

lización sustitutiva de importaciones (ISI), se tivos con el fin de adaptarlos al nuevo contexto

abogaba por el establecimiento de un mercado de creciente globalización económica. Por ello,

regional protegido —esto es, una unión aduane- ya no persiguen como objetivo primordial la ISI

ra— como una efectiva alternativa para reducir ni tampoco buscan estar formados exclusiva-

los costes de la ISI. mente por socios con niveles comparables de

A pesar de los problemas planteados por desarrollo.

estas iniciativas en los años setenta y ochenta, Las nuevas iniciativas de integración econó-

ha habido una revitalización del interés por la mica en ALC van más allá de una simple revita-

integración económica en ALC. En la actuali- lización de los acuerdos lanzados en los años

dad, se pueden observar dos tipos fundamenta- sesenta para extender al ámbito regional las

les de acuerdos de integración latinoamericana. políticas domésticas de ISI. La mayor parte de

Por un lado, existe un gran número de acuerdos los países latinoamericanos han adoptado políti-

bilaterales y plurilaterales que únicamente per- cas similares de desregularización de los merca-

siguen establecer una zona de libre comercio en dos y de liberalización del comercio como parte

la que circulen sin restricciones mercancías e de sus programas nacionales de estabilización y

inversiones. La mayoría de estos acuerdos aspi- ajuste. Esto ha llevado a un nuevo enfoque de

ran a converger en un gran acuerdo hemisféri- integración económica liderado por las fuerzas

co, el Área de Libre Comercio de la Américas del mercado y orientado hacia el exterior. Este

(ALCA), que debería convertirse en 2005 en la nuevo enfoque, denominado por CEPAL (1994)

mayor zona de libre comercio del planeta, abar- como «regionalismo abierto», tiene como objeti-

cando a 34 países desde Alaska a Tierra del vo hacer que las políticas de integración econó-

Fuego. mica sean compatibles y complementarias con

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

18 DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2001

las políticas destinadas a lograr una inserción A lo largo de la década de los noventa hubo un

competitiva en los mercados internacionales. La significativo crecimiento del comercio intrarre-

nueva modalidad de integración económica pro- gional. Como muestra el Cuadro 1, en el período

porciona junto a los tradicionales mecanismos 1990-1999 la tasa anual media de crecimiento de

de demanda, otros de oferta: no sólo es útil para las importaciones intrarregionales fue mayor que

expandir la demanda doméstica por medio de la la correspondiente a las importaciones totales en

creación un mercado regional ampliado, sino los cuatro procesos de integración subregional. El

que también es eficaz para mejorar las fuentes valor de las importaciones intrarregionales en el

de competitividad de las exportaciones de los período 1990-1997 se duplicó en la CARICOM,

países participantes. se triplicó en el MCCA y se quintuplicó en la

Además de ser un instrumento para una inser- CAN y en el MERCOSUR. Posteriormente, en

ción internacional más competitiva, los acuerdos 1998 y en 1999 esta tendencia ascendente se

de integración económica entre países latinoame- ralentizó en el MCCA y se interrumpió en el resto

ricanos son ahora vistos como una vía para acce- como consecuencia de los efectos de la crisis

der de un modo más estable y amplio a los merca- asiática. Los últimos datos disponibles sobre

dos de los países desarrollados. Los países comercio intrarregional verifican una recupera-

latinoamericanos temen que su acceso a estos ción del mismo en el año 2000 (ALADI, 2001;

mercados pueda ser restringido si el sistema CEPAL, 2001).

comercial mundial evoluciona hacia un reducido Este crecimiento del comercio intrarregional

número de bloques y ellos se quedan al margen ha sido importante no sólo por su contribución a

de los mismos. Por esta razón, buscan ser incor- la recuperación de los vínculos económicos intra-

porados a acuerdos de integración con países rregionales, sino también por su calidad. Como se

desarrollados de mayor tamaño económico. La ha puesto de manifiesto en diversos estudios

finalidad última de la mayoría de los procesos de (ALADI, 2000a; ALADI, 2000b; BID, 2000;

integración latinoamericana es llegar a formar CEPAL, 2001), el comercio intrarregional ha sido

parte de procesos más amplios como el ALCA, de mayor calidad que el comercio extrarregional,

COLABORACIONES

que a diferencia de las iniciativas del pasado, ya que el primero se ha caracterizado por su

incluyen como socios tanto a PED como a países mayor contenido de manufacturas y de comercio

desarrollados. intraindustrial.

La creciente presencia del comercio intrain-

dustrial en el intercambio intrarregional de manu-

3. Valoración de la integración subregional

facturas (1) es especialmente relevante para el

en América Latina y el Caribe

desarrollo económico de ALC. Este tipo de

Desde comienzos de la década de los noven- comercio tiene dos efectos positivos esenciales.

ta la nueva integración latinoamericana ha En primer lugar, contribuye a desarrollar nuevas

logrado importantes éxitos, tales como el creci- ventajas comparativas alternativas al patrón de

miento del comercio intrarregional, la mejora en especialización en bienes primarios, puesto que

la calidad de este comercio y la captación de mejora la eficiencia productiva de la industria e

nuevos flujos de inversión extranjera directa impulsa su diversificación. En segundo lugar,

(IED). No obstante, todavía sigue estando sujeta facilita el propio proceso de integración económi-

a numerosas limitaciones, que han de ser subsa- ca porque el ajuste en la estructura productiva

nadas si se desea que surta los efectos positivos

esperados sobre el proceso de desarrollo econó-

mico. A continuación, se examinan esos éxitos y (1) Los principales sectores involucrados en la expansión del

comercio intraindustrial a lo largo de la década de los noventa han

limitaciones de la integración subregional y en sido los siguientes: vehículos de carretera; maquinaria y equipos

el caso de las limitaciones, se apuntan algunas generadores de fuerza; hilados, tejidos y artículos confeccionados;

maquinaria industrial y sus partes; y productos medicinales y far-

implicaciones de política económica para supe- macéuticos. Para más detalles sobre la composición sectorial de

rarlas. este tipo de comercio, véase ALADI (2000b).

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 200101 19

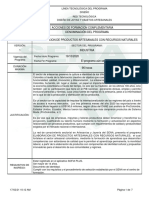

CUADRO 1

GRUPOS SUBREGIONALES DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: IMPORTACIONES TOTALES E INTRARREGIONALES, 1990-1999

(En millones de dólares y en porcentajes)

Crecim.

Grupo de integración subregional 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 promedio

anual

1990-99 (2)

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

1. Importaciones totales ......................................... 17.315 21.111 26.919 29.040 30.590 38.303 36.965 43.971 44.013 35.175 —

% de crecimiento anual ...................................... 4,8 21,9 27,5 7,9 5,3 25,2 -3,5 19,0 0,1 -20,1 8,2

2. Importaciones intra-CAN ..................................... 1.176 1.580 2.090 2.612 3.264 4.877 4.898 5.905 5.075 4.095 —

% de crecimiento anual ...................................... 33,1 34,3 32,3 25,0 25,0 49,4 0,4 20,6 -14,1 -19,3 14,9

3. Porcentaje importaciones intra-CAN (2:1) ............ 6,8 7,5 7,8 9,0 10,7 12,7 13,2 13,4 11,5 11,6 —

Comunidad del Caribe (CARICOM) (1)

1. Importaciones totales .......................................... 5.526 5.941 5.985 5.275 6.294 7.835 7.708 9.584 ... ... —

% de crecimiento anual ...................................... 3,4 7,5 0,7 -11,9 19,3 24,5 -1,6 24,3 ... ... 8,2

2. Importaciones intra-CARICOM ............................ 469 494 501 470 647 760 786 937 ... ... —

% de crecimiento anual ...................................... 3,0 5,3 1,3 -6,3 37,9 17,4 3,4 19,2 ... ... 10,4

3. Porcentaje importaciones intra-CARICOM (2:1) ... 8,5 8,3 8,4 8,9 10,3 9,7 10,2 9,8 ... ... —

Mercado Común Centroamericano (MCCA)

1. Importaciones totales .......................................... 6.538 7.106 8.871 9.513 10.224 12.087 12.300 14.464 18.101 18.048 —

% de crecimiento anual ...................................... 6,2 8,7 24,8 7,2 7,5 18,2 1,8 17,6 25,1 -0,3 11,9

2. Importaciones intra-MCCA.................................. 641 809 1.104 1.127 1.274 1.507 1.561 1.944 2.359 2.374 —

% de crecimiento anual ...................................... 4,2 26,3 36,4 2,1 13,0 18,3 3,6 24,5 21,4 0,6 15,7

3. Porcentaje importaciones intra-MCCA (2:1)......... 9,8 11,4 12,4 11,9 12,5 12,5 12,7 13,4 13,0 13,2 —

Mercado Común del Sur (MERCOSUR).....................

1. Importaciones totales .......................................... 29.293 34.264 40.632 48.079 61.856 75.311 83.217 98.392 95.395 79.801 —

% de crecimiento anual ...................................... 12,4 17,0 18,6 18,3 28,7 21,8 10,5 18,2 -3,0 -16,3 11,8

2. Importaciones intra-MERCOSUR .......................... 4.240 5.247 7.487 9.429 11.862 14.093 17.092 20.546 20.437 15.418 —

% de crecimiento anual ...................................... 7,8 23,7 42,7 25,9 25,8 18,8 21,3 20,2 -0,5 -24,6 15,4

3. Porcentaje importaciones intra-MERCOSUR (2:1) . 14,5 15,3 18,4 19,6 19,2 18,7 20,5 20,9 21,4 19,3 —

(...): No disponible; (—): No aplicable.

(1) CARICOM incluye Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam, y Trinidad y

Tobago. Se carecen de datos para Antigua y Barbuda, Haití y Montserrat. Los totales excluyen Bahamas (1990, 1992-1996), Belice (1991), Dominica (1992), Granada (1993),

Guyana (1990, 1993-1999), Saint Kitts y Nevis (1990-1992, 1996), San Vicente y las Granadinas (1990-1992) y Surinam (1993).

(2) En el caso de CARICOM el crecimiento promedio anual se refiere al período 1990-1997.

Fuente: Elaboración propia a partir de BID (2000, Cuadro 2, página 128).

COLABORACIONES asociado a este tipo de comercio es menos costo- calidad del comercio intrarregional, los proble-

so y su efecto sobre la distribución de la renta es mas distributivos de costes y beneficios, la

menos severo. limitada coordinación de las políticas macroe-

Otro logro de la nueva integración latinoame- conómicas y la debilidad del marco institucio-

ricana ha sido su capacidad para convertirse en nal.

un factor de atracción de nuevos flujos de IED. La liberalización del comercio intrarregional

Aunque la relación causal entre integración en los años noventa contribuyó a un rápido creci-

subregional e inversión no es clara, las perspecti- miento del mismo, pero parte de ese crecimiento

vas ofrecidas por los mercados subregionales, representó únicamente la recuperación del comer-

especialmente por el de MERCOSUR, parecen cio perdido como consecuencia de la crisis eco-

haber contribuido a que esos mercados se hayan nómica de los ochenta (2). El comercio intrarre-

transformado en destinos importantes para la gional sigue siendo limitado dentro del comercio

IED del resto del mundo. Se estima que los flu- total de todos los acuerdos de integración subre-

jos de IED recibidos por la región, que ascendían gional. Como muestra el Cuadro 1, en los mejores

a unos 10.000 millones de dólares a principios de años del período 1990-1999 las importaciones

la década de los noventa, aumentaron a aproxi- intrarregionales no llegaron a representar más del

madamente 86.000 millones de dólares en 1999 10-21 por 100 de las importaciones totales: en

(CEPAL, 2001, página 197). concreto, el 10,3 por 100 en la CARICOM (en

A pesar de los éxitos mencionados, la inte-

gración económica en ALC está todavía sujeta

a numerosas limitaciones. Entre ellas se pueden (2) Otra parte importante del crecimiento del comercio intra-

rregional fue hecho posible por la entrada neta de capitales en los

destacar las siguientes: el gran predominio del primeros años noventa, que facilitaron la financiación de las

comercio extrarregional, la lenta mejora de la importaciones y de los déficit por cuenta corriente.

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

20 DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2001

1994), el 13,4 por 100 en la CAN y el MCCA sas latinoamericanas. Mucho de los sectores

(ambos en 1997), y el 20,9 por 100 en el MER- mejor colocados para enfrentar con éxito la

COSUR (en 1997). Estos porcentajes están aún inserción comercial internacional son procesa-

lejos de los que se observan en la Unión Europea, dores de materias primas. Una genuina liberali-

en la que el comercio intrarregional tiende a zación del comercio intrarregional de materias

explicar en torno al 60 por 100 del comercio total primas proporcionaría una oportunidad para

(IRELA, 1999, página 52). que esas empresas redujesen sus costes al poder

El dominio del comercio extrarregional — comprar las materias primas del suministrador

entre el 79 por 100 y el 90 por 100 del comercio regional más barato. Asimismo, los costes de

total— explica por qué la política económica de otros insumos actualmente no transados intra-

los gobiernos latinoamericanos ha dado prioridad rregionalmente también podrían reducirse si

a las relaciones económicas extrarregionales y en tales insumos fuesen comerciados libremente

momentos de conflicto, no ha favorecido los dentro del mercado regional. Éste podría ser,

intereses de sus respectivos procesos de integra- por ejemplo, el caso de servicios como la elec-

ción subregional. Si se desea que el comercio tricidad, el agua, el gas y algunos servicios

intrarregional adquiera una mayor relevancia financieros.

para el proceso de desarrollo latinoamericano, se Aunque las medidas propuestas pueden contri-

hace necesario adoptar medidas que favorezcan buir a aumentar la relevancia del comercio intra-

su expansión. En este sentido, medidas como la rregional, será necesario hacer esfuerzos adicio-

supresión de barreras no-arancelarias (BNAs) y nales para seguir mejorando su calidad y para

la liberalización del comercio intrarregional de lograr una distribución más equitativa de los

materias primas y servicios pueden contribuir a potenciales beneficios del mismo.

alcanzar dicho objetivo. El comercio intrarregional con su mayor con-

El uso de BNAs ha sido uno de los principales tenido de productos manufacturados y de comer-

obstáculos a la expansión sostenida del comercio cio intraindustrial, ha mostrado una mejor calidad

intrarregional (3). Aunque en los últimos años se que el intercambio extrarregional. Sin embargo,

COLABORACIONES

ha hecho un considerable esfuerzo para reducir- está todavía por evaluar si el comercio intrarre-

las, todavía es necesario conseguir su total elimi- gional, tal y como se espera en el nuevo regiona-

nación. Por ejemplo, se hace preciso adoptar una lismo, ha contribuido a cambiar la estructura de

política de competencia destinada a eliminar las las exportaciones extrarregionales y a mejorar la

prácticas oligopolísticas entre los productores inserción internacional de ALC. El progreso en la

domésticos y las prácticas restrictivas entre pro- diversificación de las exportaciones parece haber

ductores y distribuidores. sido modesto y el comportamiento de las exporta-

La relevancia del mercado regional se puede ciones manufactureras en los mercados extrarre-

potenciar no sólo suprimiendo estas BNAs al gionales no ha sido demasiado alentador (BID,

comercio intrarregional de productos acabados, 2000, páginas 3-24). Asimismo, aunque el comer-

sino también liberalizando el comercio intrarre- cio intraindustrial se ha expandido a lo largo de

gional de insumos, especialmente el de mate- los años noventa, su dimensión está aún muy

rias primas y el de algunos servicios. Un mer- lejos de la alcanzada por las naciones industriali-

cado regional para tales insumos podría generar zadas.

un importante ahorro de costes para las empre- Por otro lado, la mayor parte del crecimiento

del comercio intrarregional en ALC y del compo-

nente intradustrial de éste vienen explicados por

(3) En algunos casos, como el del MCCA, la evidencia empí- los intercambios comerciales entre los países de

rica revela que las BNAs han recaído fuertemente en los subsecto-

res industriales que han explicado la mayor parte de la producción mayor desarrollo relativo de cada acuerdo subre-

industrial regional. Como consecuencia de ello, se ha detectado gional. Además, estos países son responsables de

una relación casi inversa entre la importancia de un subsector en la

producción manufacturera regional y su importancia en el comer-

la mayor proporción de las exportaciones intrarre-

cio intrarregional (RUEDA-JUNQUERA, 1999a). gionales.

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 200101 21

En la CAN el intercambio bilateral entre CARICOM la mayor parte de las exportaciones

Colombia y Venezuela representó el 45,2 por 100 intrarregionales de los noventa proceden de Bar-

del comercio intrarregional promedio del período bados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago

1995-1999, siendo estos dos países los responsa- (LAN, 2001, página 5). Asimismo, diversos estu-

bles del 76,3 por 100 de las exportaciones intra- dios (Nicholls, 1995; Rueda-Junquera, 1999b,

rregionales promedias del mismo período (Cua- cap. III; ALADI, 2000b) muestran que el comer-

dro 2). En el MCCA el intercambio bilateral entre cio intraindustrial es un fenómeno que aparece

El Salvador y Guatemala explicó el 30 por 100 exclusivamente en los flujos comerciales entre los

del comercio intrarregional promedio del mismo países mencionados de cada agrupación subre-

período, mientras que estos dos países junto a gional.

Costa Rica realizaron el 89,2 por 100 de las Esta evidencia empírica apunta a que los

exportaciones intrarregionales promedias del Miembros relativamente más desarrollados son

mismo período (Cuadro 3). En el MERCOSUR el los que están en mejores condiciones para disfru-

intercambio bilateral entre Argentina y Brasil tar de la mayor parte de los potenciales beneficios

supuso el 70,8 por 100 del comercio intrarregio- originados por los nuevos procesos de integración

nal promedio del mencionado período y ambos subregional. Si estos procesos pretenden perdurar

países llevaron a cabo el 90,2 por 100 de las en el tiempo, deben no sólo generar un marco que

exportaciones intrarregionales promedias del haga mejorar la eficiencia en la asignación de los

mismo período (Cuadro 4). En el caso de la recursos productivos, sino que además, deben de

CUADRO 2

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: FLUJOS DE COMERCIO INTRARREGIONAL, PROMEDIO DE 1995-1999

(En miles de dólares)

Exportaciones de ↓ (a →) Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Total %

Bolivia .................................................. ... 95.419 20.588 129.038 7.452 252.497 5,2

Colombia ............................................. 36.999 ... 455.724 485.415 951.952 1.930.090 39,7

Ecuador................................................ 5.440 281.873 ... 140.870 55.033 483.216 9,9

Perú ..................................................... 97.740 124.191 75.058 ... 121.140 418.129 8,6

COLABORACIONES Venezuela ............................................ 5.004 1.246.767 211.819 319.045 ... 1.782.635 36,6

Total..................................................... 145.183 1.748.250 763.188 1.074.368 1.135.578 4.866.567 100,0

(...): No aplicable.

Fuente: Elaboración propia a partir de BID (2000, Cuadro 11, página 137).

CUADRO 3

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO: FLUJOS DE COMERCIO INTRARREGIONAL, PROMEDIO DE 1995-1999

(En miles de dólares)

Exportaciones de ↓ (a →) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Total %

Costa Rica ............................................ ... 103.188 144.152 75.647 122.786 445.774 23,9

El Salvador............................................ 99.379 ... 256.604 128.181 65.576 549.741 29,4

Guatemala ........................................... 110.457 301.789 ... 172.751 85.818 670.814 35,9

Honduras ............................................. 7.296 36.610 26.876 ... 17.292 88.073 4,7

Nicaragua............................................. 21.285 56.389 13.040 23.882 ... 114.596 6,1

Total..................................................... 238.416 497.975 440.672 400.461 291.472 1.868.997 100,0

(...): No aplicable.

Fuente: Elaboración propia a partir de BID (2000, Cuadro 11, página 137).

CUADRO 4

MERCADO COMUN DEL SUR: FLUJOS DE COMERCIO INTRARREGIONAL, PROMEDIO DE 1995-1999

(En miles de dólares)

Exportaciones de ↓ (a →) Argentina Brasil Paraguay Uruguay Total %

Argentina......................................................................... ... 6.694.348 597.713 758.058 8.050.119 46,3

Brasil ................................................................................ 5.617.847 ... 1.205.043 808.508 7.631.398 43,9

Paraguay .......................................................................... 93.809 389.184 ... 27.050 510.043 2,9

Uruguay ........................................................................... 351.703 794.372 60.047 ... 1.206.122 6,9

Total ................................................................................ 6.063.359 7.877.904 1.862.803 1.593.639 17.397.682 100,0

(...): No aplicable.

Fuente: Elaboración propia a partir de BID (2000, Cuadro 11, página 137).

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

22 DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2001

hacer que ese marco sea percibido como equitati- miembros. Aunque este compromiso político de

vo por todos los países miembros. Si no se toman alto nivel ha sido decisivo en los primeros años,

medidas adicionales que atiendan las necesidades un proceso de integración continuado no puede

específicas de los países de menor desarrollo rela- depender exclusivamente de la voluntad política

tivo, es muy probable que éstos comiencen a de los gobiernos involucrados. Se requieren insti-

cuestionar su participación en los respectivos tuciones supranacionales con capacidad decisoria

acuerdos subregionales. para suprimir con rapidez los obstáculos que sur-

Otro problema de la nueva integración latinoa- jan en el camino hacia una mayor integración.

mericana procede de su limitada coordinación de Esta debilidad institucional también se mani-

políticas macroeconómicas claves, como la políti- fiesta en el ámbito de los sistemas de solución de

ca de tipos de cambio y la política fiscal (espe- controversias. Como se ha hecho evidente en los

cialmente la política de incentivos fiscales para últimos años, los actuales sistemas no parecen ser

atraer inversiones). La ausencia de esta coordina- los más idóneos para resolver los conflictos

ción ha facilitado que las medidas adoptadas por comerciales (5). Si se desea consolidar y profun-

cada país miembro para ajustarse a los cambios dizar el proceso de integración latinoamericana,

de la economía internacional, hayan acabado inci- será inevitable enfrentar un creciente número de

diendo desfavorablemente sobre el resto de los conflictos tanto en asuntos comerciales como en

socios (4). Conscientes de este problema los materias de armonización y de libre circulación

gobiernos latinoamericanos han comenzado a de los servicios y los factores de producción

tomar medidas para avanzar en la coordinación (capital y mano de obra). De ahí la necesidad de

de sus políticas macroeconómicas. No obstante, establecer mecanismos más eficaces para solucio-

las posibilidades reales de que esta coordinación nar controversias y, sobre todo, para hacer acatar

se amplíe y profundice parecen ser todavía muy sus resoluciones.

reducidas, ya que los compromisos subregionales

siguen ocupando una posición secundaria entre

4. Conclusiones

las prioridades nacionales de los gobiernos.

Por último, la debilidad del marco institucio- Tras un profundo deterioro en la década de los COLABORACIONES

nal constituye otra importante limitación de la ochenta, el interés por la integración económica

integración latinoamericana. Se carece de una en ALC ha renacido sobre una nueva base. Ahora

estructura de administración supranacional con se percibe la integración subregional no sólo

poder y financiación suficiente para incidir en la como un instrumento para crear un mercado

formulación de las políticas nacionales de cada regional que amplíe la demanda doméstica, sino

país miembro. Todavía no se acepta la idea de también como un instrumento para ganar compe-

establecer una auténtica secretaría regional con titividad internacional, compatible con la promo-

funcionarios civiles que no representen a sus pro- ción de las exportaciones extrarregionales.

pios países. Ello lleva a que la mayor parte del Esta nueva integración subregional ha logrado

proceso de integración siga siendo impulsado por en la década de los noventa revitalizar el comer-

los encuentros presidenciales, esto es, por el con- cio intrarregional, mejorar su calidad y captar

senso político de los gobiernos de los países nuevos flujos de IED. Sin embargo, todavía está

sujeta a serias limitaciones tales como el excesivo

dominio del comercio extrarregional, la lenta

(4) Así ocurrió con la devaluación del real en enero de 1999,

medida adoptada por el gobierno brasileño para ajustarse a la cre- mejora de la calidad del comercio intrarregional,

ciente inestabilidad financiera internacional reinante tras las crisis

de Asia y Rusia. Las políticas cambiarias de las dos principales

economías del MERCOSUR eran diametralmente opuestas: mien-

tras el tipo de cambio en Brasil era variable, en Argentina era fijo. (5) Por ejemplo, el sistema de solución de controversias del

En este contexto, la devaluación de la moneda brasileña tuvo un MERCOSUR se ha revelado limitado para conflictos como el

impacto inmediato tanto en Argentina como en Paraguay y Uru- planteado recientemente entre Brasil y Argentina, dado que la

guay. Las tensiones habidas entre los Miembros del MERCOSUR modalidad de constitución ad hoc de tribunales arbitrales para la

tras la devaluación desencadenaron la crisis más seria de este blo- resolución de casos es demasiado complicada y desalienta la utili-

que subregional desde su creación en 1991. zación de esta vía.

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 200101 23

la desigual distribución de los beneficios, la limi- gionales como el MERCOSUR podrían en una o

tada coordinación macroeconómica y la debilidad dos décadas convertirse en una potencia económi-

institucional. Todos estos problemas están dificul- ca de nivel medio con una dimensión suprana-

tando que la integración subregional contribuya cional consolidada.

de un modo eficaz al proceso de desarrollo eco- Con esta actitud activa los programas subre-

nómico. gionales de integración latinoamericana tendrían

En los últimos tres años, especialmente tras la más posibilidades de acceder al ALCA mediante

crisis asiática, el proceso de integración latinoa- la construcción de bloques y, de este modo, ase-

mericana ha ido perdiendo dinamismo. Los cua- gurar una participación más beneficiosa. La posi-

tro procesos de integración subregional existentes ción de construir bloques fue defendida origina-

en ALC se encuentran en una difícil situación riamente por Brasil y posteriormente, adoptada

ante la cual los gobiernos pueden mostrar una por MERCOSUR y otros países sudamericanos.

actitud pasiva o activa. Según esta posición, la integración hemisférica

La adopción de una actitud pasiva implicaría debería realizarse por sucesivos lazos entre los

que los procesos de integración subregional se grupos subregionales existentes: inicialmente el

limitarían únicamente a perfeccionar sus respecti- MERCOSUR se expandiría, con sus dos países

vas uniones aduaneras incompletas, esto es, se asociados —Chile y Bolivia— ya convertidos en

limitarían a ser un área de libre comercio con un miembros plenos y, después, se fusionaría con la

arancel externo común. Esta actitud pasiva ten- CAN y con Surinam y Guyana, creando en último

dría una seria consecuencia: la fuerza de los término una Asociación Sudamericana de Libre

acuerdos subregionales —especialmente, la del Comercio. Esta Asociación permitiría enfrentar

MERCOSUR— sería drásticamente disminuida en mejores condiciones no sólo las negociaciones

una vez establecido el ALCA. Al desaparecer los hemisféricas en el marco del ALCA, sino también

aranceles en el interior de las Américas, el poder otras negociaciones multilaterales y con otros

de decisión política de los grupos subregionales bloques económicos.

frente a las grandes empresas multinacionales y a Los acontecimientos del próximo año irán

COLABORACIONES

los centros económicos mundiales se reduciría delimitando las posibilidades reales tanto del

sustancialmente. En la práctica, la creación del acceso al ALCA por medio de la construcción de

ALCA podría llegar a representar el final de la bloques, como del mismo ALCA. Según los com-

mayoría de los acuerdos subregionales de integra- promisos asumidos el año pasado en la primera

ción. cumbre presidencial de América del Sur celebra-

Ante esta actitud pasiva, existe otra alternativa da en Brasilia, antes de enero de 2002 debería

consistente en adoptar una posición activa a favor ponerse en marcha una zona de libre comercio

de la integración subregional. Esta alternativa entre la CAN y el MERCOSUR. El cumplimiento

perseguiría consolidar y profundizar el proceso de de este compromiso y la adopción de medidas

integración económica, yendo más allá de un sim- similares serán esenciales para valorar las posibi-

ple perfeccionamiento de la unión aduanera hasta lidades reales del escenario de construcción de

constituir auténticos mercados comunes y, gra- bloques. Por otra parte, durante el primer cuatri-

dualmente, plantearse la formación de una unión mestre de 2002 se discutirán en la agenda del

económica y monetaria. Sólo mediante esta acti- ALCA los temas con los que Estados Unidos no

tud activa los programas subregionales de inte- se siente a gusto, pero que Brasil considera como

gración podrían contribuir efectivamente al desa- esenciales para la firma del ALCA (medidas no

rrollo económico de la región. Para ello sería arancelarias, medidas antidumping, subvenciones

necesario una renovación del compromiso políti- a la agricultura, etcétera). El progreso de estas

co de los Estados miembros asumiendo la necesi- negociaciones será un indicador para evaluar el

dad de profundizar el proceso de integración y futuro del ALCA, ya que el mismo depende en

sobre todo, de respetar y cumplir los compromi- gran medida, del consenso entre Estados Unidos

sos contraídos. En este contexto, acuerdos subre- y Brasil. De hecho, ambos países son los que pre-

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

24 DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2001

sidirán de forma conjunta las rondas de nego- World Bank Policy Research Working Paper número

ciaciones del ALCA en su etapa más decisiva, 985, Washington DC, World Bank.

8. EL-AGRAA, A. M. (1996): «International Economic

desde mediados de 2002 hasta 2004.

Integration», en D. GREENAWAY (ed.), Current

Issues in International Trade, Londres, Macmillan.

9. IRELA (INSTITUTO DE RELACIONES EUROPEO-

Bibliografía

LATINOAMERICANAS) (1999): El euro y América

1. ALADI (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE Latina: efecto e implicaciones, Madrid, IRELA.

INTEGRACION) (2000a): El comercio intrarregional 10. LAN (LATIN AMERICAN NEWSLETTERS) (2001):

de la ALADI en los años noventa, Estudio número 126, Trade and Integration Blocs in Latin America, Lon-

Montevideo, Secretaría General de ALADI. dres, LAN Special Report.

2. ALADI (2000b): El comercio intraindustrial en el 11. LANGHAMMER, R. J. y HIEMENZ, U. (1990):

intercambio regional, Estudio número 130, Montevi- Regional Integration among Developing Countries:

deo, Secretaría General de ALADI. Opportunities, Obstacles and Options, Tübingen,

3. ALADI (2001): Evolución del proceso de integración Mohr.

regional durante el año 2000, Estudio número 133, 12. NICHOLLS, S. (1995): Economic Integration in the

Montevideo, Secretaría General de ALADI. Caribbean Community: From Federation to the Single

4. BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (2000): Market, PhD dissertation, Londres, Universidad de

Integración y comercio en América, Washington DC, Londres.

BID, Departamento de Integración y Programas Regio- 13. RUEDA-JUNQUERA, F. (1998): «Regional Integra-

nales. tion and Agricultural Trade in Central America»,

5. CEPAL (COMISION ECONOMICA DE LAS NACIO- World Development, volumen 26, número 2, páginas

NES UNIDAS PARA AMERICA LATINA Y EL 345-362, Washington DC.

CARIBE) (1994): El regionalismo abierto en América 14. RUEDA-JUNQUERA, F. (1999a): «La industria

Latina y el Caribe: la integración económica al servicio manufacturera en Centroamérica: perspectivas del ajus-

de la transformación productiva con equidad, Santiago, te a la nueva política comercial regional», América

CEPAL. Latina Hoy, número 22, páginas 11-19, Salamanca.

6. CEPAL (2001): Panorama de la inserción interna- 15. RUEDA-JUNQUERA, F. (1999b): La reactivación del

cional de América Latina y el Caribe 1999-2000, San- Mercado Común Centroamericano, Burgos, Servicio

tiago, CEPAL. de Publicaciones de la Universidad de Burgos.

7. DE MELO, J.; MONTENEGRO, C. y PANAGARI- 16. YORK, R. C. (1993): Regional Integration and Deve-

COLABORACIONES

YA, A. (1992): «Regional Integration: Old and New», loping Countries, París, OCDE.

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2703

DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 200101 25

BASE DE DATOS ICE

INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA ofrece un servicio de búsquedas bibliográficas sobre la

información aparecida en sus publicaciones periódicas.

PRODUCTOR: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior. Secretaría de Estado de Comercio,

Turismo y PYME.

TIPO: Referencial (Bibliográfica).

TEMATICA: Economía general, economía española, economía internacional, teoría económica.

FUENTES: Información Comercial Española. Revista de Economía.

Boletín Económico de ICE.

Países de ICE.

Cuadernos Económicos de ICE.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1978.

ACTUALIZACION: Semanal.

VOLUMEN: 12.500 referencias.

MODELO DE REGISTRO

AUTOR: SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR EXTERIOR.

TITULO: EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN AGOSTO DE 1996.

REVISTA: BOLETIN ECONOMICO DE ICE

NUMERO (FECHA)/PAGINAS: 2522 (NOVIEMBRE 11-17)/9-18..

DESCRIPTORES: EXPORTACIONES / IMPORTACIONES / DEFICIT COMERCIAL /

SECTORES ECONOMICOS.

TOPONIMOS: ESPAÑA.

RESUMEN: El saldo de la Balanza Comercial en agosto de 1996 presentó un déficit de 179,9 miles de millones de pesetas, un 37,7 por

100 inferior al registrado en el mismo mes del año anterior. Este resultado se derivó de un crecimiento interanual de las

exportaciones del 9,3 por 100 y del -4,6 por 100 en lo que respecta a las importaciones. Desde el punto de vista sectorial, la

principal aportación al crecimiento de las exportaciones correspondió a los sectores de alimentación y bienes de equipo,

mientras que, por el lado de las importaciones, las únicas contribuciones positivas al crecimiento correspondieron al sector

del automóvil y productos energéticos. Con relación al análisis geográfico, el descenso del desequilibrio comercial fue del 57

por 100 frente a la UE y del 16,5 por 100 frente a países terceros.

AÑO DE PUBLICACION: 1996.

— Para solicitar información, diríjase a Base de Datos ICE. Biblioteca. Ministerio de Economía. P.° de la Castellana, 162, planta 1. 28071 Madrid. Teléfo-

nos: (91) 349 35 14. Fax: (91) 349 60 75.

— Las publicaciones relativas a los documentos referenciados podrán adquirirse en el Punto de Venta de Publicaciones: P.° de la Castellana, 162, planta 0.

28071 Madrid. Teléf. (91) 349 36 47, o bien consultarse en Biblioteca, P.° de la Castellana, 162, 1.a planta. Teléfono (91) 349 35 93.

También podría gustarte

- Informalidad de Una EmpresaDocumento2 páginasInformalidad de Una Empresajhenny100% (1)

- RFC en BlancoDocumento3 páginasRFC en BlancoAlejandro Guerrero78% (9)

- Volteador de CajasDocumento2 páginasVolteador de CajasfiorellaAún no hay calificaciones

- MercosurDocumento81 páginasMercosurJose Uribe100% (1)

- Surgimiento de Los Estados y RegionalismoDocumento10 páginasSurgimiento de Los Estados y RegionalismoCarlos L. Hernandez100% (1)

- Trabajo - ResueltoDocumento4 páginasTrabajo - ResueltoSilvia machacaAún no hay calificaciones

- Procesos de Integracion en America LatinaDocumento22 páginasProcesos de Integracion en America LatinaEugenia100% (1)

- Contrato de Administracion de InmuebleDocumento4 páginasContrato de Administracion de InmuebleAbogada Klinkert100% (1)

- AnaliticaWEB M5 PDFDocumento18 páginasAnaliticaWEB M5 PDFJavier NarvaezAún no hay calificaciones

- La Integración EconómicaDocumento14 páginasLa Integración EconómicaMauricioBernalRamosAún no hay calificaciones

- Funciones Que Cumple El Director Comercial, Explique 3 de EstasDocumento3 páginasFunciones Que Cumple El Director Comercial, Explique 3 de EstasTheegiptian KingAún no hay calificaciones

- Cepal PDFDocumento468 páginasCepal PDFArce María LuzAún no hay calificaciones

- La Armonización Tributaria en La Integración de Las Economías Más PequeñasDocumento52 páginasLa Armonización Tributaria en La Integración de Las Economías Más PequeñasAlberto Narvaez100% (1)

- Pasado, Presente Y Futuro de La Integracion RegionalDocumento21 páginasPasado, Presente Y Futuro de La Integracion RegionalVale GarroAún no hay calificaciones

- BOYE, Otto - A Ntegracao Da America Latina - REGGEN.2004Documento14 páginasBOYE, Otto - A Ntegracao Da America Latina - REGGEN.2004RaphaellanaAún no hay calificaciones

- Análisis de Los Procesos de Integración Económica Del Continente AmericanoDocumento23 páginasAnálisis de Los Procesos de Integración Económica Del Continente AmericanoOscar MorazanAún no hay calificaciones

- 06 - MAESSO La Integracion Economica 2011-With-Cover-Page-V2Documento15 páginas06 - MAESSO La Integracion Economica 2011-With-Cover-Page-V2Fiorela Videla EspinozaAún no hay calificaciones

- Bloques Económicos y El Nuevo Regionalismo en América Del SurDocumento3 páginasBloques Económicos y El Nuevo Regionalismo en América Del SurZuly Sánchez ParraAún no hay calificaciones

- 23ap2TLC y Crisis CampoDocumento24 páginas23ap2TLC y Crisis CampoeleusisAún no hay calificaciones

- Para Examen 2 de IntegraciónDocumento17 páginasPara Examen 2 de Integraciónbarbara navaAún no hay calificaciones

- La Globalización NeoliberalDocumento17 páginasLa Globalización NeoliberalberdugoyisselAún no hay calificaciones

- La Integración Económica Regional en AL. Una Interpretación de Las Contribuciones de La CEPALDocumento25 páginasLa Integración Económica Regional en AL. Una Interpretación de Las Contribuciones de La CEPALAnderson AyamboAún no hay calificaciones

- Nuevo Paradigmas de La Integracion LatinoamericanaDocumento8 páginasNuevo Paradigmas de La Integracion LatinoamericanaLisanllyDiazAún no hay calificaciones

- Analisis Estructural de La Integración Sub-Óptima o TristeDocumento47 páginasAnalisis Estructural de La Integración Sub-Óptima o TristeGabriel WolfAún no hay calificaciones

- Formas de Integración Económicas RegionalDocumento3 páginasFormas de Integración Económicas Regionalsantiagocallejas.2022Aún no hay calificaciones

- Vidal - Villa - y - Martinez Peinado Cap 20Documento12 páginasVidal - Villa - y - Martinez Peinado Cap 20EricaLeguizamónAún no hay calificaciones

- Actividades de Aprendizaje 2Documento13 páginasActividades de Aprendizaje 2Majo MolinaAún no hay calificaciones

- Teoría Centro Periferia CEPAL Modelo de Sustitución de ImportacionesDocumento5 páginasTeoría Centro Periferia CEPAL Modelo de Sustitución de ImportacionesCecy CastilloAún no hay calificaciones

- Analisis Contemporáneo Del Proceso de Integración Económica Regional en America LatinaDocumento16 páginasAnalisis Contemporáneo Del Proceso de Integración Económica Regional en America LatinaYolanda NúñezAún no hay calificaciones

- Estudio 30 Años de Integración en La AladiDocumento62 páginasEstudio 30 Años de Integración en La AladiGloria TheurerAún no hay calificaciones

- Integración Económica Como Mecanismo de Apertura EconómicaDocumento23 páginasIntegración Económica Como Mecanismo de Apertura Económicaever rodriguezAún no hay calificaciones

- Inserción de AL Al Comercio MundialDocumento10 páginasInserción de AL Al Comercio MundialAntonio MartinezAún no hay calificaciones

- Ortiz - Uribe (2006)Documento50 páginasOrtiz - Uribe (2006)John Jairo Trochez AmpudiaAún no hay calificaciones

- El Estructuralismo LatinoamericanoDocumento2 páginasEl Estructuralismo LatinoamericanoElias Perez PintorAún no hay calificaciones

- Didoemilio, Journal Manager, Graciela SalasDocumento10 páginasDidoemilio, Journal Manager, Graciela SalasthomasAún no hay calificaciones

- La Región Del Noroeste Argentino: Proporciones Macrorregionales Y Características IndividualesDocumento12 páginasLa Región Del Noroeste Argentino: Proporciones Macrorregionales Y Características IndividualesGuillermo ZagastizabalAún no hay calificaciones

- Aspectos Conceptuales de La Integración EconómicaDocumento10 páginasAspectos Conceptuales de La Integración EconómicaVargas López Luis AlejandroAún no hay calificaciones

- Formas de Integración EconómicaDocumento11 páginasFormas de Integración EconómicamounirAún no hay calificaciones

- Integración Regional: Elsa Mireya Álvarez CruzDocumento16 páginasIntegración Regional: Elsa Mireya Álvarez Cruzapi-451279479Aún no hay calificaciones

- Integración Económica y Desarrollo Endógeno EnsayoDocumento2 páginasIntegración Económica y Desarrollo Endógeno EnsayoHernández YenirethAún no hay calificaciones

- Ensayo - Planteamientos La CepalDocumento4 páginasEnsayo - Planteamientos La CepalGladys Guilombo RojasAún no hay calificaciones

- Lectura 2 - Naturaleza y Formas de Integracion Economica Internacional - Tatiana VillamizarDocumento7 páginasLectura 2 - Naturaleza y Formas de Integracion Economica Internacional - Tatiana Villamizarsilvia reyesAún no hay calificaciones

- Teoría de La Integración EconómicaDocumento3 páginasTeoría de La Integración EconómicaCiencia Politica Uahc0% (2)

- Integración en America Latina Trab.Documento12 páginasIntegración en America Latina Trab.David GamarraAún no hay calificaciones

- Los Bloques Económicos y Su Influencia en La Integración deDocumento14 páginasLos Bloques Económicos y Su Influencia en La Integración deAnderson280506Aún no hay calificaciones

- El Nuevo RegionalismoDocumento10 páginasEl Nuevo RegionalismoFederico Castello RojoAún no hay calificaciones

- Maria Maesso IntegracionDocumento13 páginasMaria Maesso Integracion程瀟Aún no hay calificaciones

- Ficha Del Ensayo La Cepal y La Integración Económica de América LatinaDocumento1 páginaFicha Del Ensayo La Cepal y La Integración Económica de América LatinaFrancisco Javier RamírezAún no hay calificaciones

- Mercosur Lo Bueno, Lo Malo y Lo FeoDocumento8 páginasMercosur Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feotassara368Aún no hay calificaciones

- Semana 7 Unidad 2 ASPRENEGS PDFDocumento31 páginasSemana 7 Unidad 2 ASPRENEGS PDFAngie FigueroaAún no hay calificaciones

- CI - Guia 1A - Panorama Economico - Material de Mariano RojasDocumento18 páginasCI - Guia 1A - Panorama Economico - Material de Mariano RojasWalter AseAún no hay calificaciones

- Rodriguez1999 - EducaciónIntegraciónRegional 26 PágDocumento26 páginasRodriguez1999 - EducaciónIntegraciónRegional 26 Págcarlos goitiaAún no hay calificaciones

- TA AD 442 Ya ValimosDocumento13 páginasTA AD 442 Ya ValimosCRISTIAN CALDERON CHIPANAAún no hay calificaciones

- Trabajo de Integracion EconomicaDocumento6 páginasTrabajo de Integracion Economicajose GuareguaAún no hay calificaciones

- Hoja Ruta Integración Económica RegionalDocumento10 páginasHoja Ruta Integración Económica RegionalJorge Raul Cruz V.Aún no hay calificaciones

- 1.17 Regionalización, Integración y Unión ComercialDocumento3 páginas1.17 Regionalización, Integración y Unión ComercialsanchezlopezbrendasamanthaAún no hay calificaciones

- Perspectiva Del Crecimiento Económico en Los Países Del Pacto AndinoDocumento12 páginasPerspectiva Del Crecimiento Económico en Los Países Del Pacto AndinoGregorio MogollanAún no hay calificaciones

- Resumen de La Lectura Del Libro de TomassiniDocumento50 páginasResumen de La Lectura Del Libro de Tomassiniffyp7x48kcAún no hay calificaciones

- Los Impuestos y La Integración LatinoamericanaDocumento2 páginasLos Impuestos y La Integración LatinoamericanaGeorjes ACAún no hay calificaciones

- Política Del Marco Regional de Movilidad y Logística de CentroamericaDocumento28 páginasPolítica Del Marco Regional de Movilidad y Logística de CentroamericaValentina Diaz ArizaAún no hay calificaciones

- Investigacion 5 InverDocumento3 páginasInvestigacion 5 InverAxel LanzaAún no hay calificaciones

- Intensidad de La Integración en El MERCOSUR: Complementariedad y Sesgo Geográfico No ExplicadoDocumento24 páginasIntensidad de La Integración en El MERCOSUR: Complementariedad y Sesgo Geográfico No ExplicadoSebastian CorderoAún no hay calificaciones

- Integracion Economica 1Documento15 páginasIntegracion Economica 1jorge7171Aún no hay calificaciones

- ¿Por Qué Vale La Pena Repensar La Integración LatinoamericanaDocumento10 páginas¿Por Qué Vale La Pena Repensar La Integración LatinoamericanaMichelle MendelukAún no hay calificaciones

- Unidad 2 Historia Economica Reciente de El SalvadorDocumento31 páginasUnidad 2 Historia Economica Reciente de El SalvadorFrancisco Mendoza0% (1)

- Lectura Del Libro de TomassiniDocumento67 páginasLectura Del Libro de Tomassiniffyp7x48kcAún no hay calificaciones

- Reglamento RedesSociales CELEDocumento8 páginasReglamento RedesSociales CELEDavid PerezAún no hay calificaciones

- Informe Politicos2022 PDFDocumento3 páginasInforme Politicos2022 PDFDavid PerezAún no hay calificaciones

- Principios de La Gestión Del ConocimientoDocumento8 páginasPrincipios de La Gestión Del ConocimientoDavid PerezAún no hay calificaciones

- Informe Unidad IDocumento12 páginasInforme Unidad IDavid PerezAún no hay calificaciones

- República Bolivariana de Venezuela Asamblea NacionalDocumento5 páginasRepública Bolivariana de Venezuela Asamblea NacionalDavid PerezAún no hay calificaciones

- Orientacion de Mobilidad para CiegoDocumento7 páginasOrientacion de Mobilidad para CiegoDavid PerezAún no hay calificaciones

- Artículo Científico David Rafael Perez España RevDocumento17 páginasArtículo Científico David Rafael Perez España RevDavid PerezAún no hay calificaciones

- Oficio TAXIDocumento1 páginaOficio TAXIDavid PerezAún no hay calificaciones

- Copia de Ensayo de Proyecto Social Politica Social e Inversion SocialDocumento4 páginasCopia de Ensayo de Proyecto Social Politica Social e Inversion SocialDavid PerezAún no hay calificaciones

- Proyecto Moto Taxi PatrulleroDocumento22 páginasProyecto Moto Taxi PatrulleroDavid Perez100% (1)

- Ensayo de Proyecto Social Sociedad y EnfoqueDocumento5 páginasEnsayo de Proyecto Social Sociedad y EnfoqueDavid PerezAún no hay calificaciones

- Proyecto Tablet EL PATRULLERODocumento23 páginasProyecto Tablet EL PATRULLERODavid PerezAún no hay calificaciones

- Dirnoplu: Mini J TranspaDocumento16 páginasDirnoplu: Mini J TranspaRebeca GuevaraAún no hay calificaciones

- Resumen Capitulo 4 Gestion.Documento9 páginasResumen Capitulo 4 Gestion.Natalia QuesadaAún no hay calificaciones

- Factores de Comportamiento Del Consumidor Que Influyen en La Decisión de Compra en Los Mercados de Abastos de La Ciudad de Trujillo - 2018Documento86 páginasFactores de Comportamiento Del Consumidor Que Influyen en La Decisión de Compra en Los Mercados de Abastos de La Ciudad de Trujillo - 2018Angel Coronado VegaAún no hay calificaciones

- Trabajo Final Mapa de ProcesosDocumento28 páginasTrabajo Final Mapa de ProcesosRicardo Sergio Tacoma Carbajal100% (1)

- PP ME Guia 1Documento6 páginasPP ME Guia 1fidexec937Aún no hay calificaciones

- COLABORATIVO1Documento33 páginasCOLABORATIVO1Alavi Perez Luis CarlosAún no hay calificaciones

- Pia de Politica MercaDocumento27 páginasPia de Politica MercaSarahi MartinezAún no hay calificaciones

- Informe N°309 - Estado Situacional - Caserio JajanDocumento4 páginasInforme N°309 - Estado Situacional - Caserio Jajanchristian yvan guerrero coloniaAún no hay calificaciones

- Como Hacerse Rico Antes de Los 30Documento92 páginasComo Hacerse Rico Antes de Los 30biosaludquimicaAún no hay calificaciones

- Formato - Noticia - Actividad EvaluativaDocumento4 páginasFormato - Noticia - Actividad EvaluativaDianaAún no hay calificaciones

- Taller de Negociación y Modelo de Negocio BásicoDocumento5 páginasTaller de Negociación y Modelo de Negocio BásicoMilena MonterrosaAún no hay calificaciones

- Precios y Cant de Recursos RequeridosDocumento6 páginasPrecios y Cant de Recursos RequeridosAbraham Huanca RodriguezAún no hay calificaciones

- Informe Programa de Formación Complementaria Artesanales Con Recursos NaturalesDocumento7 páginasInforme Programa de Formación Complementaria Artesanales Con Recursos NaturalesFAVIAN CHEAún no hay calificaciones

- Nom 050Documento2 páginasNom 050AngelAún no hay calificaciones

- Bodega Aurrera: Fecha/Hora CertificaciónDocumento2 páginasBodega Aurrera: Fecha/Hora CertificaciónnoelAún no hay calificaciones

- 011 - PP - Convocatoria Pissca - Desarrollo Cultivo de Tilapia RojaDocumento14 páginas011 - PP - Convocatoria Pissca - Desarrollo Cultivo de Tilapia RojaJohn Pablo Canchala GuerraAún no hay calificaciones

- Aenza Informe Mercado 4t 2022Documento18 páginasAenza Informe Mercado 4t 2022Benjamin MillerAún no hay calificaciones

- Practica EliminacionesDocumento5 páginasPractica EliminacionesREQUENES MORENO OCTAVIO SEBASTIÁNAún no hay calificaciones

- Sistema de Emision ElectronicaDocumento6 páginasSistema de Emision Electronicasara fernandez ingaAún no hay calificaciones

- 10 - Análisis de Mercados Competitivos - V1Documento23 páginas10 - Análisis de Mercados Competitivos - V1WallaceAún no hay calificaciones

- Socioproductivo CFG Cacao Oficio 3 MilDocumento43 páginasSocioproductivo CFG Cacao Oficio 3 MilRosario YendesAún no hay calificaciones

- Caso Practico MonografiaDocumento7 páginasCaso Practico MonografiaAlfio Edu Quispe BautistaAún no hay calificaciones

- Presentacion Oficial 2021Documento53 páginasPresentacion Oficial 2021Leonela SAAún no hay calificaciones