Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Cuadernillo - Unidad Introductoria PDF

Cuadernillo - Unidad Introductoria PDF

Cargado por

Cecii ZeiterTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Cuadernillo - Unidad Introductoria PDF

Cuadernillo - Unidad Introductoria PDF

Cargado por

Cecii ZeiterCopyright:

Formatos disponibles

Unidad Introductoria

¿POR QUÉ PREGUNTARSE POR LA SUBJETIVIDAD?

PROPÓSITO DE ESTA UNIDAD

• Presentar un Panorama que anticipe las 5 Unidades siguientes de nuestro

Programa.

PRIMERAS PREGUNTAS

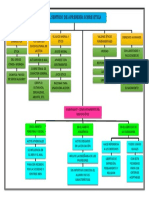

¿Qué estudia la psicología?

¿Cómo responde la Psicología a las preguntas por la subjetividad?

¿Qué Modelos del psiquismo o de la subjetividad pueden identificarse?

¿El psiquismo es algo predestinado o es el resultado de una construcción?

¿Qué instancias intervienen en la producción de sujetos e identidades?

OBJETIVOS

Reconocer diferentes perspectivas para definir o abordar la subjetividad.

Articular críticamente los modelos teóricos que dan cuenta de la construcción

de la subjetividad a partir de una dimensión cognitiva, una dimensión

discusiva-ideológica-social y una dimensión inconsciente.

Reflexionar sobre la noción de subjetividad, en términos de la ideología, el

discurso, el deseo, el pensamiento y el poder.

CONTENIDOS

Sujeto sujetado vs. Sujeto epistémico ingenuo.

Sujeto como construcción histórica vs. Sujeto cartesiano.

Sujeto de la conciencia vs. Sujeto del Inconsciente.

Subjetividad modelada desde una estructura vs. Subjetividad como producto

de una red de experiencias.

Los preconceptos en Psicología a la hora de considerar concepciones sobre

el psiquismo humano.

Introducción a los objetos y métodos de las "Psicologías". Escuelas

Psicológicas.

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 1

PALABRAS CLAVES

sujeto de conocimiento / sujeto cartesiano

sujeto sujetado

sujeto del inconsciente / deseo

experiencia / prácticas

BIBLIOGRAFÍA

Cuadernillo de Psicología (FHUC): “Unidad Introductoria”. Versión 2020.

Autor: Jorge Malachevsky (se descarga en el aula virtual).

Cuadernillos de Psicología de la U.B.A XXI: “Qué es la Psicología”, Ed.

Eudeba, Buenos Aires, 1983 (Solo hasta la página 7).

- Link 1:

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/introduccionalapsicologia/727803475.UB

A%20XXI-Que%20es%20la%20Psicologia.pdf

- Link 2:

https://dokumen.tips/download/link/de-sarmiento-a-los-simpsons-cap-1-

caruso-y-dusselpdf

CARUSSO, Marcelo y DUSSEL, Inés; “De Sarmiento a los Simpsons”. Ed.

Kapelusz, Buenos Aires, 1998, Cap. 1.

- Link:

https://isfd801-chu.infd.edu.ar/sitio/libros-digitales/upload/De_Sarmiento_a_los_Simpsons.pdf

FREUD, Sigmund; “Una dificultad para el Psicoanálisis” (1917), en Obras

Completas, Hyspamérica, Buenos Aires, 1993.

- Link: (páginas 125-136)

http://www.bibliopsi.org/docs/freud/17%20-%20Tomo%20XVII.pdf

LÓPEZ, Jaime; “El sujeto en el campo del Psicoanálisis” en Cuadernos de

Psicología y Psicoanálisis 2, Universidad Nacional de Rosario, 1988.

- Link:

https://es.scribd.com/doc/284642812/El-sujeto-en-el-campo-del-

psicoanalisis-Jaime-Lopez

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 2

I.1 ¿Qué es el sujeto?

Comencemos haciendo una rápida referencia a la bibliografía que deberá Usted

consultar en esta Unidad, y sigamos a continuación propiamente con los temas que

trataremos en la misma. La lectura del Cuadernillo de Psicología de la UBA XXI, lo

aproximará a un desarrollo histórico de las diferentes Psicologías que le permitirá

reconocer los objetos y métodos de estudio de cada una de ellas. Este texto

seguramente introducirá y ampliará la consideración de las tres ideas de las que

vamos a partir a continuación. Estas tres ideas circunscriben el nudo central de la

Unidad: interrogar cómo distintas disciplinas del campo “psi” y fuera de él, se han

preguntado hasta el momento por la subjetividad humana.

La subjetividad es:

- resultante de una red de experiencias,

- producto histórico,

- efecto del deseo inconsciente.

Es en De Sarmiento a los Simpsons, donde Marcelo Carusso e Inés Dussel exponen

sobre las tres propuestas, aunque tal vez, el mérito del texto sea introducir la

primera. A su vez, los artículos de Jaime López (El sujeto en el campo del

Psicoanálisis) y Sigmund Freud (Una dificultad para el Psicoanálisis) nos ayudan

con las dos últimas

En cuanto a Carusso y Dussel, se trata de autores que se enmarcan dentro de un

discurso pedagógico, por lo tanto la presentación que realizan de estas tres

propuestas sobre la subjetividad, se hace reflexionando sobre la caracterización del

perfil o modelo del “ser alumno” o del “ser docente” - debido a que su objetivo es

definir al sujeto que habita las instituciones escolares. Los autores recorren las

teorías más actuales acerca de esta problemática y suman una propuesta crítica a la

hora de revisarlas y sentar una posición propia. Sin embargo, para nosotros estos tres

perfiles, no constituyen más que puntos de partida desde los cuáles tendremos que

despegar.

La palabra “sujeto” soporta variadas significaciones en los cuatro textos propuestos

para lectura en esta Unidad: sujeto sujetado, sujeto epistémico (o sujeto cartesiano),

sujeto de deseo (o sujeto del inconsciente), sujeto sintáctico, etc. Además, hay una

diferenciación necesaria que hacer entre sujeto y persona o individuo, o entre

psiquismo y alma, por mencionar sólo algunas categorías que nos interesa distinguir

y develar. Esto ya nos indica que en la discusión sobre el estatuto de la subjetividad

humana nos encontramos en un terreno de posiciones heterogéneas y de léxico

diverso. Nuestro Programa se embarca en un desarrollo que busca destacar los

panoramas del psiquismo, la mente, la inteligencia, la conducta o los procesos

inconscientes, categorías éstas disímiles en las que hacen hincapié una u otra de las

diversas perspectivas que presentaremos a lo largo de las Unidades. Descartes nos

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 3

mueve a pensar en un sujeto cartesiano, Piaget introduce un sujeto epistémico, Freud

modela al sujeto del inconsciente. Si hay un propósito en nuestro Programa, es poner

a prueba ese discernimiento: que Usted pueda apreciar las diferencias por ejemplo

entre el marco teórico en el que se sustenta una teoría del desarrollo de la

inteligencia y la dimensión disciplinar que habla de procesos inconscientes; que

pueda entender cómo una psicología que reduce su objeto de estudio al

comportamiento o a la conducta humana responde a un momento dado del desarrollo

de las ciencias, o comprenda quiénes y por qué hablan de la mente como un

mecanismo cibernético o como el producto del funcionamiento del organismo. Es

decir nuestro propósito es que Usted se haga una idea de que hablar de inteligencia,

procesos inconscientes, conducta o mente no es hablar de la misma cosa, ni es estar

parado sobre un mismo suelo epistemológico. Existen discursos sobre la subjetividad

o el psiquismo y cada discurso tiene sus objetos, sus métodos, su léxico.

Así, la pregunta que toma por título cada Unidad del Programa funcionara como un

organizador en relación a los distintos paradigmas o modelos de subjetividad que

hemos de ir presentando. De manera más sencilla, cada Unidad recorta uno o dos

modelos de subjetividad, ciertos interrogantes y un grupo de disciplinas-corrientes-

perspectivas “psi” que serian aquellas que más se acercan al tratamiento de ese

interrogante puntual. Veamos siguiendo esta idea, Unidad por Unidad.

La Unidad1 pregunta ¿Cómo actúa “lo social” en la conformación del psiquismo?

El interrogante introduce de lleno a la idea que cualquier concepción sobre el

psiquismo a la que se arribe –vulgar o científica, experiencial o teórica- es un

producto histórico-social. Al respecto Carusso y Dusell indican que la Subjetividad

es una construcción histórica y las identidades son provisorias y relacionales. Esto

debe leerse de tres maneras: 1) las mismas disciplinas preocupadas por la

problemática de la subjetividad están contextualizadas y sus razones, sus teorías no

escapan a las razones de su tiempo .Los planteos que introducimos Unidad por

Unidad buscan comentar en especial cuales son estos grandes marcos, escuelas o

corrientes. 2) La subjetividad misma es una construcción social. 3) No hay que

perder de vista que más allá de las disciplinas que definen sus concepciones sobre el

psiquismo o de los efectos de la civilización sobre la vida psíquica, la experiencia

singular de cada sujeto.

En cuanto al ítem 1, los grandes marcos, los paradigmas que discuten aquí en esta

primera Unidad de nuestro Programa son dos: sujeto ideológico y sujeto de discurso.

Ambos modelos coinciden en la vinculación que proponen entre lo social y lo

subjetivo, aunque “lo social” lo expresen apelando a categorías diferentes: ideología

y discurso. La inercia del funcionamiento del discurso y la materialidad de las

relaciones simbólicas, amontonan versiones del hombre, de lo humano o de lo

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 4

subjetivo, más allá de las que éstas hayan sido atrapadas por la curiosidad de las

disciplinas psicológicas, versiones que de hecho, abren a nuevas miradas.

La primera perspectiva de esta Unidad 1 nos llevará entonces a trabajar al sujeto

ideológico, la ideología y la critica a la ideología. Podemos llegar allí

correlacionando varias concepciones teóricas. Por ejemplo, la Psicología Social de

Enrique Pichón-Riviere recorta al sujeto y sus vínculos. El autor menciona que

movido por sus necesidades es que el hombre constituye vínculos. Ello habilita

pensar en un sujeto de la necesidad, que sin embargo se transforma: en la vía por

encontrar aquello que cubra sus necesidades el hombre se abre a forjar ideas

mentales sobre sí mismo, el mundo y los otros. Si a esas ideas mentales le damos el

carácter de “representaciones mentales” podemos pensar en una dimensión socio-

histórica de la subjetividad vista desde su capacidad representacional, dimensión a la

que le podemos dar el nombre de Sujeto de la representación. Esto es, sujeto de la

representación será el término que adoptaremos para pensar una dimensión de lo

subjetivo o lo psíquico, un modelo para hacer inteligible el funcionamiento mental

centrado en esta capacidad. El hombre tiene representaciones de la realidad que son en

gran parte inducidas por el contexto socio-histórico en donde se desenvuelve. Ahora,

agrupemos las representaciones en un “sistema de representaciones” y acordemos con

quienes encuentran en ese sistema una definición de ideología. Ubiquemos allí un

modelo subjetivo más elaborado que los anteriores (sujeto de la necesidad o sujeto de

la representación), que podría nombrase más bien “sujeto ideológico”. El impacto de

las representaciones, o de ese sistema de representaciones que es una ideología en el

psiquismo lleva entonces a destacar estos dos modelos de la subjetividad -a veces

relacionados, a veces distanciados según la teoría que se elija para apreciarlos: sujeto

de las representaciones y sujeto ideológico. Lo que sí parece ser un punto en común

entre ambos modelos es que destacan y tratan de comprender lo subjetivo en orden a la

disponibilidad humana de nutrirse de creencias colectivas –y por supuesto, a ser

transformado por ellas, a ser un emergente de ese universo simbólico representacional.

Se trata en este caso en principio, de un sujeto capaz de creer, de portar creencias. Su

memoria o su mente podrían ser asimiladas a un universo de representaciones

almacenadas, universo desde el cual escudriña su mundo. De aquí hay sólo un paso a

pensar que lo central en la constitución de la mente es su capacidad semántica, o que la

ideología es un sistema simbólico. Vienen a generar un ámbito de debates sobre este

asunto las distintas soluciones que autores como E. Pichón Riviëre o LevVigotsky

darían a esta cuestión -a la cuestión de una mente semántica.

En otro orden de cosas, la apreciación de la ideología a lo largo del tiempo se fue

complejizando de tal manera que autores postmarxistas como Louis Althusser

involucran dentro de este término no sólo las creencias sino además las actitudes,

insertas en rituales, en el interior de prácticas colectivas, forjadas por instituciones

ordenadas por un Estado. De allí que un sujeto ideológico es alguien que no sólo porta

ciertas creencias o representaciones, sino que las corporiza en sus gestos y actitudes,

las traduce en formas de relación, las materializa en espacios, técnicas y saberes,

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 5

legitimando con ello un cierto modo de funcionamiento social. La Unidad 1 destacará

así no sólo un aspecto íntimo del funcionamiento psíquico sino la dialéctica entre el

sujeto y el sistema de producción social al que pertenece.

Que el saber, el poder y la subjetividad se conjugan, en todo caso, es el tema clave que

nos va a proponer un autor como Michel Foucault, para permitirnos comprender cómo

el sujeto está sujetado a un discurso, a prácticas y a dispositivos de disciplinamiento y

control social. En los campos disciplinares que Foucault inaugura –llamados

Arqueología del saber y Genealogía del poder- el sujeto pasa a ser una objetivación

que construye un discurso -sujeto de discurso. El discurso ordena qué se debe pensar,

qué se puede ver, que se puede hacer o cómo se debe actuar para ser sujeto. Es el

espejo donde el sujeto se descubre siendo lo que es. El sujeto es un objeto más que

constituye un discurso. Comentando el texto de Carusso y Dussel, se menciona en

relación a lo anterior, al sujeto sujetado a una red de experiencias y como nos

alertan estos autores, las redes de experiencia no se desenvuelven libremente sino

que están reguladas, lo que nos conduce directamente a un planteamiento sobre el

poder. Entonces esta Unidad 1 transcurre, o tomando la problemática del discurso

en M.Foucault o tomando la línea de los autores que destacan la ideología, buscando

comprender la relación del sujeto con el Otro social en términos de un sujeto del

discurso o de un sujeto ideológico.

Ahora, qué ocurre si en vez de tematizar la relación entre lo psíquico y las creencias,

hacemos más hincapié en los mecanismos que ligan al sujeto a sus “ideales”- “ideal” es

uno de los nombres de la creencia- y a cómo estos ideales tienen un poder gregario o

socializador. Son los ideales , elementos claves para entender lo colectivo. Ya no será

tan importante la representación, el contenido de la mente, el signo representado, sino

más bien el mecanismo que lleva a ligarse a una idea socialmente concebida y a armar

grupo, masa, muchedumbre en torno a ella. Si nos preguntamos por qué entre varias

creencias colectivas, entre varios símbolos, un sujeto se liga especialmente a alguno/s

“ideal/es” y no a otros, debemos apelar al concepto de identificación. La identificación

como mecanismo intrapsíquico y fuente de lazos sociales pasa a ser ahora la cuestión a

investigar, los vínculos secretos entre una entidad subjetiva y un objeto socialmente

construido –el Ideal. Responder a esto nos lleva a un deslizamiento categorial,

entramos en la Unidad 2 a preocuparnos más por el sujeto de la identificación que por

el sujeto de la creencia. Se pasa así de los modelos de la Unidad 1 (Psicologías

Sociales, Teorías de la Ideología, Arqueología del Saber) hacia la perspectiva subjetiva

del Psicoanálisis, o más precisamente hacia lo que el Psicoanálisis ubica sólo como un

aspecto del aparato psíquico: el Yo imaginario, el Yo como una galaxia de

identificaciones. Se sigue aquí a Freud en Psicología de las masas y análisis del yo.

Sin embargo, a poco de revisar el concepto de “ego” descubrimos que en la obra

freudiana este es un término que no sólo se correlaciona con lo que vulgarmente

llamamos conciencia sino que principalmente se ata a mecanismos inconscientes. La

identificación misma es un mecanismo inconsciente, o sea que para poder

comprenderla debemos remitirnos a reconocer un funcionamiento psíquico más allá de

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 6

la conciencia, ciertos procesos inconscientes. De hecho, aún nada se ha dicho sobre el

inconsciente, categoría fundamental sobre la cual el psicoanálisis monta su concepción

de subjetividad: un sujeto de deseo. La Unidad 2 introduce por lo tanto la pregunta

¿Dónde está el inconsciente?, pregunta que habilita a recorrer desde aspectos de la

obra del creador del Psicoanálisis Sigmund Freud hasta su versión contemporánea en el

psicoanalista francés Jacques Lacan. Si Freud abre a la consideración de la relación

entre la sexualidad y los procesos inconscientes, Lacan lleva a tratar la ligazón entre el

inconsciente y el lenguaje, tematizando además un sujeto de goce. Si con Freud se

introduce un cuestionamiento sobre la relación entre lo social y lo sexual, Lacan

prosigue esa discusión en términos del sujeto, el Otro y el goce.

Comentemos en este punto dos de los textos seleccionados: El sujeto en el campo

del psicoanálisis de Jaime López y Una dificultad para el psicoanálisis de Sigmund

Freud. En el texto de Jaime López podemos hallar un interesante aporte a

comprensión del sujeto del inconsciente y al lugar que le cabe al deseo como entidad

definitoria para explicar la subjetividad. Estos ítems están expresados aunque de una

manera muy acotada en De Sarmiento a los Simpsons. En éste último sentido es que

cobra valor el texto seleccionado de Freud, ya que en él encontramos también una

revisión de la concepción de sujeto cartesiano o sujeto de la conciencia, y una

explicación de lo que es el inconsciente para el padre del Psicoanálisis. Aunque

desde ya le advertimos a Usted, que la noción de inconsciente que aparece en este

artículo es ya primitiva para la teoría psicoanalítica y ha sido modificada, sin que

ello le haga perder al texto su valor inicial. Se puede hallar en este escrito, con

mucha claridad, por qué Freud opone el sujeto inconsciente al sujeto de la

conciencia y por qué el Psicoanálisis se sostiene como crítica al sujeto erigido en la

modernidad y en el mismo sentido a toda su época. Américo Vallejo1, lo resume así:

“Con el descubrimiento del inconsciente por Freud, surge una noción de sujeto

distinta del concepto tradicional de sujeto agente, centrado en el cogito”.

Encontramos al sujeto agente en el yo pienso, yo soy, yo dudo, etc. Es decir, el yo

consciente es agente de la acción o, por decirlo de otra manera, es quien la

determina. Se reconoce a Descartes como el fundador de este pensamiento, a partir

de la declaración de su célebre fórmula “cogito ergo sum” que según las variantes

puede ser traducido como “pienso, soy” o, “pienso, luego soy”.

Siguiendo con la cita: “Este es el punto neurálgico de la teoría freudiana que

introduce, en su más alto nivel, una noción de inconsciente que altera

completamente la concepción tradicional o pre-freudiana del sujeto. El simple hecho

de colocar la idea de una determinación del sujeto, está modificando la concepción

de un sujeto agente y centrado en su propio eje. A lo que cabe agregar que cogito, en

Descartes equivale a conciencia”, “ser pensante” equivale a “ser consciente”. En este

1VALLEJO, Américo (1987); “Vocabulario lacaniano”, Helguero editores,

Buenos Aires, p.14 y 15.

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 7

sentido, Vallejo nos indica: “...es precisamente, en la pura reflexividad de Descartes,

donde se postula una perfecta coincidencia del sujeto consigo mismo y brota la

concepción del sujeto como agente absoluto, punto de partida de la totalidad de sus

actos y plenamente coincidente consigo mismo. El sujeto cartesiano no es marcado

por ninguna ruptura, hay una posibilidad perfecta de que el sujeto coincida consigo

mismo en la reflexión.” Esta concepción es la que el psicoanálisis freudiano

subvierte.

A través de la fórmula freudiana aparece, sin embargo, un sujeto en relación a otro

lugar más allá de él, el orden inconsciente, que también es lugar de una ruptura,

porque el sujeto freudiano es siempre el lugar marcado por un intervalo abierto entre

las instancias tópicas conciente-preconsciente e inconsciente. La ruptura que

caracteriza al sujeto, nace constitutivamente en esa dualidad lógica señalada por

Freud.

La consideración hecha hasta aquí sobre la cuestión del sujeto en el psicoanálisis, es

sólo un primer paso, que como veremos en esta Unidad 2 seguirá otros derroteros en

la obra del mismo Freud, y luego con Jacques Lacan, quien abrirá al psicoanálisis

una nueva dirección atando el orden inconsciente al lenguaje o al discurso del Otro.

Ya en el contraste ofrecido por estas dos primeras Unidades de nuestro Programa

comenzamos por ver que, si en una se destacaba la causalidad histórica, social,

ideológica o discursiva de la subjetividad humana, en la otra la causalidad psíquica

aparece motorizada por estructuras del lenguaje y modalidades de satisfacción o goce.

A esta altura del recorrido, para no confundirnos, vamos a tener que entrar en una

serie de disquisiciones terminológicas: categorías como “discurso” o “enunciación”

que en Lacan vienen a intentar dar su luz a los fenómenos psíquicos inconscientes, no

deben ser confundidas con los mismos términos usados por la Semiótica, o por

Foucault. El Psicoanálisis por su parte, dedica un tiempo a resolver cómo un sujeto de

enunciación y de discurso se vinculan a su concepción de inconsciente. Foucault

indaga cómo el discurso en tanto aparato social produce sujeto y lo sujeta a

mecanismos de control colectivos.

Es importante aclarar que la temática del sujeto tal como la trabajamos en nuestro

Programa, atraviesa disciplinas heterogéneas y la riqueza de un recorrido que trate

de dar pinceladas sobre dicha noción, reside en no suponer que sólo la mirada

psicológica o psicoanalítica puedan tener algo que decir sobre la subjetividad. Por

ello en el Programa Usted se encontrará también con autores que no pertenecen de

suyo a las disciplinas “psi”. Es el caso de C. Marx, P. Ricoeur o L. Althusser que

vienen desde la Filosofía, Michel Foucault (Arqueología del Saber y la Genealogía

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 8

del Poder), Lingüistas o Semiólogos que hacen sus aportes a la noción de sujeto, o

los Neurocientíficos que constituyen un campo disciplinar compuesto.

Comentemos ahora hacia donde nos inclina la Unidad 3. Allí vamos a abordar dos

regiones del discurso social que la época actual privilegia y que generan nuevos

paradigmas del sujeto, el sujeto biológico y el sujeto maquínico. La primera

perspectiva sigue con pasión los grandes adelantos de la biología y produce un

impacto en psicología generando las Psicobiologías y las Neurociencias. En

Psicología estas disciplinas son vistas por algunos con admiración y por otros con

desconfianza ubicándolas peyorativamente como reduccionismos biológicos, es

decir discursos que orientan la consideración del psiquismo a sus sustratos

orgánicos. Esto es, todo fenómeno mental tendrá se explicación y razón orgánica,

molecular, cromosómica, química, etc. Recordemos, por ejemplo al neurocientífico

Joseph Ledoux y su pretensión de definir las emociones exclusivamente como

subproductos del funcionamiento cerebral. En la otra perspectiva que recorta esta

Unidad 3 la discursividad se muestra cautivada por la máquina como un modelo

interpretativo de la realidad y eleva el mecanismo a la categoría principal para

comprender e intervenir en el funcionamiento de la conducta o el comportamiento

humano y los procesos mentales. A esta línea se la denomina en Psicología,

mecanicista. El Conductismo y las Psicologías Cognitivas con base en

procesamiento de información serán las dos corrientes de este grupo que

estudiaremos para descubrir otro de los paradigmas: el sujeto maquínico.

Contrastando el axioma que propone la Unidad 1 –lo social es decisivo en la

conformación del psiquismo, el texto de Jaime López comentado en el punto “Teoría

del sujeto” nos ofrece la posibilidad de cotejar el planteo de que el hombre es

producto de una historia y de sus vínculos con lo colectivos, con perspectivas

antagónicas. Pone en evidencia y discute algunos supuestos considerados

preconceptos en Psicología: el mito de un hombre natural y el de un hombre

abstracto. El primero entendería que el hombre es naturalmente bueno y ha sido

corrompido o distorsionado por la civilización, concepción que puede ser hallada en

pensadores tan dispares en otros aspectos como Rousseau, Locke o Hobbes. Es

decir, en este caso no se trata de un sujeto social, sino de una concepción natural. En

directa relación esta idea, aparece también “el hombre abstracto”, determinado,

aislado de las situaciones reales, históricas y presentes; de éste error se acusa a la

intrusión del realismo y del formalismo en la Psicología tradicional. El presupuesto

de un hombre abstracto se hará presente en la concepción de sujeto biológico que

hemos mencionado, o en la que estudiaremos al abordar la mente como un

procesador de información de la que habla la Psicología Cognitiva vista en la Unidad

3. También el presupuesto de un hombre abstracto aparece en cierta medida en la

concepción de sujeto epistémico ingenuo, sujeto supuesto al que arriba la psicología

tradicional, la que estudia al hombre “en general”. La percepción, la memoria o el

procesamiento de datos, por ejemplo, son estudiados como entidades en sí, cómo si

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 9

sus funcionamientos fueran válidos para todos por igual e independiente de todo

contexto social. No se tiene en cuenta a este hombre que percibe, recuerda o procesa,

esto que es percibido, recordado o procesado en esta estructura social y económica o

en este momento y en esta situación. Lo que podríamos calificar, por lo tanto, como

una abstracción del hombre “real”. Pero, a esta altura del desarrollo de nuestro

Programa ¿habrá un hombre real? ¿Pueden concebirse ideas sobre el funcionamiento

del psiquismo o su estatuto sin atender a sus particularidades, a los contextos

simbólicos en los que se desenvuelve, sin mencionar las contingencias de la historia

o de su historia? ¿Cuáles entre las perspectivas vistas tienen una propensión

universalizante? Si cada perspectiva permite sólo conocer aspectos parciales de lo

psíquico, ¿qué recorta y aporta propiamente cada una de las Psicologías, el

Psicoanálisis o las demás disciplinas que consideremos?

Adentrándonos brevemente en la Unidad 4 -¿Cómo se explica la construcción

mental del conocimiento?- dejemos sentado que la temática del cógito cartesiano,

introducida en unidades anteriores será retomada aquí pero en términos de una

reflexión sobre el lugar del sujeto en su relación de conocimiento con los objetos del

mundo. La relación “sujeto de conocimiento / objeto de conocimiento” es puesta

bajo la lupa. El interrogante planteado supone que existe una construcción mental

del conocimiento, una conciencia que conoce (o Procesos psicológicos Superiores en

términos de Lev Vigotsky), o que hay una inteligencia en tanto estructura de

conocimientos en Jean Piaget. La fórmula cartesiana es fundante de la concepción de

sujeto epistémico o “que conoce” (sujeto de conocimiento), concepción que resulta

en un axioma sobre el cual se sostienen las llamadas “Psicologías Cognitivas”. El

“pienso luego existo” de Descartes lleva a concebir el pensamiento como lugar

central de la conciencia. Esta Unidad es la que nos permitirá reflexionar sobre la

conciencia, el pensamiento, la inteligencia, la razón. Consideraremos aquí

particularmente las llamadas Psicologías Cognitivas constructivistas: la

Epistemología Genética de Jean Piaget y la Psicología Sociohistórica de Lev

Vigotsky. Ambas en divergencia con la idea abstracta propuesta por la Psicología

Cognitiva con base en procesamiento de información y su tratamiento de la mente

como un sistema genérico de procesamiento de datos. Una posición constructivista

afirma –contrariamente a la PCBPI, que esa capacidad de la conciencia o de la

inteligencia de conocer precisamente porque se va construyendo sea paso a paso` o

sea “a saltos”, no puede ser aprehendida como un a priori. Mientas Piaget pondrá en

énfasis en la inteligencia como una estructura adaptativa en constante reequilibrio,

Vigotsky se inclinará por una Conciencia que mediante saltos dialécticos debe re-

significar la realidad permanentemente.

Llegamos finalmente a la última Unidad (5) que bajo el interrogante que propone

¿Lenguaje y subjetividad se relacionan? intentará recorrer todas o casi todas las

perspectivas vistas en las cuatro unidades anteriores siguiendo un eje. El mismo

consiste en indagar cómo cada una de las corrientes psicológicas, cómo el

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 10

psicoanálisis, las neurociencias, las Teorías de la Ideología o la Arqueología del

saber de M. Foucault se plantean el impacto, la determinación o la vinculación entre

la subjetividad y la idea de lengua, lenguaje, aparato simbólico o discurso que cada

cual define para sí ¿Es posible construir una teoría del sujeto sin contar con una

teoría –explicita o tacita- sobre el lenguaje? Responderemos aquí a cuestiones como

¿El lenguaje se vincula a la estructura de la inteligencia? ¿El inconsciente está

estructurado como un lenguaje? ¿La subjetividad está sujetada por el discurso?

Esperamos que Usted se percate que cada recorte hecho sobre la problemática del

psiquismo o del sujeto en la Asignatura, implica una apuesta teórica, una referencia

a un campo específico del saber: la realidad psíquica se pone en cada caso, bajo la

lupa de una teoría en particular. Hay distancias apreciables cuando se trata de

caracterizar al sujeto biológico, al sujeto epistémico o al ideológico, al sujeto de

deseo. Además las categorías que esas teorías disponen para comprender el

fenómeno subjetivo no son inmutables ni incuestionables. Verificará Usted que a

medida que atravesemos las Unidades del Programa vamos poniendo a veces a

prueba, a veces en crisis, las categorías de lectura que esas teorías proponen,

destacando la parcial mirada sobre la subjetividad que montan, qué es lo que cada

cual enfoca y qué deja en sombras. No debemos pensar entonces que es posible una

teoría general, total del psiquismo, sino más bien reconocer desde qué perspectiva

singular se lo observa en cada caso. Pese a que algunas lleven a confiar que podría

haber una mirada totalizadora o convergente, una versión universal sobre la

subjetividad, nos animamos a afirmar que sólo hay puntos de vista. No hay una tal

perspectiva que resulte integradora -e intranquiliza pensar que pudiera haberla, y

esto, aunque algunas corrientes pretendan haber alcanzado tal razón o cada una

espere que sus razones tengan dominio sobre las de las demás. Tampoco hay que

olvidar que las Teorías son reconsideradas permanentemente, en el seno de cada una

se producen agiornamientos epistémicos, las mismas prácticas terapéuticas o de

otros órdenes alientan revisiones constantes y, sucede que el ruedo de los tiempos

ayuda a que ciertas perspectivas impongan sus razones sobre otras. De lo que no hay

dudas es que la subjetividad humana, más allá de las objetivaciones que sobre ella se

construyan, de las instancias que la aborden discursivamente, más allá de los

mecanismos que se ideen para coartarla o conducirla, se presenta siempre en fuga y

dispuesta a sorprender, enigmática e insolente.

► A continuación Usted debería responder los Informes de Lectura 1 y 2 de esta

Unidad Introductoria en las fechas pautadas por los docentes. Hallará esos informes

en la sección “Planes de trabajo Unidad Introductoria” del aula virtual.

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 11

Actividad I:

Actividad de síntesis y elaboración (Actividad voluntaria, que no debe ser remitida a

los docentes)

La pregunta por la subjetividad es el hilo conductor que atraviesa toda nuestra

propuesta para el desarrollo de esta materia. Al momento de culminar este recorrido

podemos decir que a lo largo del mismo intentamos acercarle algunas respuestas a la

pregunta que encabeza esta unidad. Realice las siguientes actividades al comenzar a

trabajar en la asignatura y luego vuelva a hacerla cuando termine de abordarla.

Compare los avances realizados entre la primera aproximación y la última,

intentando identificar los progresos en su estudio de la materia.

1-Tomando las categorías sobre la subjetividad que se indican en el texto de Jaime

López, El sujeto en el campo del Psicoanálisis, relacionarlas con aquellas

concepciones de sujeto que se ven más fortalecidas desde los aportes teóricos que se

van desarrollando en las distintas unidades de nuestro programa.

2-Retome las preguntas problemáticas que encabezan cada unidad y relaciónela con

alguna de las expresiones ubicadas en la columna “concepción de sujeto” en el

siguiente cuadro:

Concepción de Nº de Unidad/Pregunta Autor/es

Sujeto Representantes

Sujeto

neurobiológico

Sujeto maquínico

Sujeto

epistémico

Sujeto social

Sujeto de

discurso/sujetado

Sujeto del deseo

3- Teniendo en cuenta los autores colocados en la tercer columna del ejercicio

anterior, recorte alguna frase del mismo que le permite identificar su concepción

sobre la subjetividad y realice una presentación del modelo de subjetividad que

construye cada postura.

4- ¿Qué interrogantes, reflexiones o críticas le sugieren cada uno de los modelos de

subjetividad presentados?

Facultad de Humanidades y Ciencias / U.N.L. Psicología 12

También podría gustarte

- FodaDocumento26 páginasFodaBragian Puicon MejiaAún no hay calificaciones

- Bonano Cap 2Documento11 páginasBonano Cap 2Ana Acosta100% (1)

- Aportaciones de Pablo Fernandez Christlieb - La Psicología ColectivaDocumento21 páginasAportaciones de Pablo Fernandez Christlieb - La Psicología ColectivaESTHER SVAún no hay calificaciones

- Escuelas de psicología: un breve recorrido por las teorías de la personalidadDe EverandEscuelas de psicología: un breve recorrido por las teorías de la personalidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- Mapa Conceptual Tema 1 PDFDocumento1 páginaMapa Conceptual Tema 1 PDFJared Javier Hernandez LopezAún no hay calificaciones

- Programa Psicologia 2020Documento9 páginasPrograma Psicologia 2020Ramiro PezzoneAún no hay calificaciones

- Programa Psicología GeneralDocumento8 páginasPrograma Psicología GeneralFlorenciaAún no hay calificaciones

- Discurso y CognicionDocumento27 páginasDiscurso y Cognicionjyounis3765Aún no hay calificaciones

- Teórico 1a5 PSICOLOGIA EDUCACIONAL UNCDocumento21 páginasTeórico 1a5 PSICOLOGIA EDUCACIONAL UNCAgustina SalomónAún no hay calificaciones

- Psicología Social. Temas, Teorías y Compromisos - Navarro (Ed.) (2007)Documento338 páginasPsicología Social. Temas, Teorías y Compromisos - Navarro (Ed.) (2007)Eduardo Aguirre Dávila80% (5)

- Reto 2Documento6 páginasReto 2Camila PromAún no hay calificaciones

- Cuadernillo - Unidad 1 PDFDocumento33 páginasCuadernillo - Unidad 1 PDFRamiro PezzoneAún no hay calificaciones

- Psicología Social Clase 2Documento5 páginasPsicología Social Clase 2Lud milaAún no hay calificaciones

- A Propósito de Las Representaciones SocialesDocumento36 páginasA Propósito de Las Representaciones SocialesChristian PalmaAún no hay calificaciones

- Modulo 6Documento3 páginasModulo 6api-3724199Aún no hay calificaciones

- Cuadernillo - Unidad 1Documento33 páginasCuadernillo - Unidad 1Erika CoriaAún no hay calificaciones

- Analisís Crítico - Psicología SocialDocumento8 páginasAnalisís Crítico - Psicología Socialveronika ruizAún no hay calificaciones

- Cognición Social y El DiscursoDocumento19 páginasCognición Social y El DiscursoZuri de la CruzAún no hay calificaciones

- Cuestionario de Lectura de Psicologia Social 20-11-20Documento5 páginasCuestionario de Lectura de Psicologia Social 20-11-20Aneudis Javier BritoAún no hay calificaciones

- Raquel Bozzolo. Los Vínculos y La Prod Subjetividad... 1999Documento11 páginasRaquel Bozzolo. Los Vínculos y La Prod Subjetividad... 1999carogandulfoAún no hay calificaciones

- Primer Parcial de FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA Unidad 1Documento41 páginasPrimer Parcial de FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA Unidad 1Lucía San MartínAún no hay calificaciones

- Pedagogia de La LiberaciónDocumento13 páginasPedagogia de La LiberaciónAlexa Rosales RiveraAún no hay calificaciones

- Resumen de Psicologia Social Final MioDocumento75 páginasResumen de Psicologia Social Final MioMarAún no hay calificaciones

- Comportamiento HumanoDocumento19 páginasComportamiento HumanoCesar GuerraAún no hay calificaciones

- Qué Entienden Los Psicologos Por PsicologíaDocumento26 páginasQué Entienden Los Psicologos Por PsicologíalusianaAún no hay calificaciones

- 1 Corbo Zabatel - Psicologías y Sujetos PDFDocumento10 páginas1 Corbo Zabatel - Psicologías y Sujetos PDFMarisolDominguezAún no hay calificaciones

- Representaciones-Sociales (TP)Documento7 páginasRepresentaciones-Sociales (TP)Silvio Franco CafarelliAún no hay calificaciones

- Corbo Zabatel - Consideraciones Sobre Las Psicologías y Los Sujetos Que Ellas DefinenDocumento10 páginasCorbo Zabatel - Consideraciones Sobre Las Psicologías y Los Sujetos Que Ellas DefinenGonzalo Melisa Monroy BurgosAún no hay calificaciones

- Módulo 1 CompletoDocumento43 páginasMódulo 1 CompletoJose Daniel Cornelli BolzónAún no hay calificaciones

- Cuestionario de Lectura de Psicologia Social 1Documento8 páginasCuestionario de Lectura de Psicologia Social 1fabio sanchezAún no hay calificaciones

- Resumen Psicologia 1Documento16 páginasResumen Psicologia 1Anakyon Terapias HolísticasAún no hay calificaciones

- La CrisisDocumento29 páginasLa CrisisNILO RAMSES SOTO NUÑEZAún no hay calificaciones

- Psicologia IDocumento42 páginasPsicologia IFiorella AvilaAún no hay calificaciones

- Programa Psi Gral 10Documento7 páginasPrograma Psi Gral 10Sergio MeloAún no hay calificaciones

- Diversidad 2Documento83 páginasDiversidad 2Julieta BravoAún no hay calificaciones

- Resumen Psicologia I 2021 FinalDocumento124 páginasResumen Psicologia I 2021 FinalBianca HartsfieldAún no hay calificaciones

- El Campo de La Psicología SocialDocumento3 páginasEl Campo de La Psicología SocialJesús SVAún no hay calificaciones

- S2 - Lo Social, Lo Comunitario, Lo Institucional y Lo Grupal IDocumento6 páginasS2 - Lo Social, Lo Comunitario, Lo Institucional y Lo Grupal IMile TrimarcoAún no hay calificaciones

- Trabajo Final de Historia PsiDocumento22 páginasTrabajo Final de Historia PsiYokaira EspinoAún no hay calificaciones

- La Escuela Psicológica CognitivaDocumento18 páginasLa Escuela Psicológica CognitivaLavado Pereyra Victor RenatoAún no hay calificaciones

- Análisis de La Cognición S - Paula SC - 1er SemDocumento5 páginasAnálisis de La Cognición S - Paula SC - 1er Sempaula sancristóbal carballoAún no hay calificaciones

- Psicología - OkDocumento85 páginasPsicología - Okmono_oeAún no hay calificaciones

- Clase 1 - La Psicología Como CienciaDocumento6 páginasClase 1 - La Psicología Como CienciaSusy Inés AvellanedaAún no hay calificaciones

- Epistemología de Las PsicologiasDocumento2 páginasEpistemología de Las PsicologiasPedro SanchezAún no hay calificaciones

- La Psicología Social y Su Quehacer en Las Ciencias SocialesDocumento5 páginasLa Psicología Social y Su Quehacer en Las Ciencias SocialesSonia DelgadoAún no hay calificaciones

- La Psicología Social-Nestor Raúl PorrasDocumento9 páginasLa Psicología Social-Nestor Raúl PorrasRaúl Gabriel Arellano CórdobaAún no hay calificaciones

- Psicología General. Definiendo La Psicología Constitución y CienciaDocumento2 páginasPsicología General. Definiendo La Psicología Constitución y CienciaCe SecoAún no hay calificaciones

- El Objeto de Estudio de La PsicologíaDocumento2 páginasEl Objeto de Estudio de La PsicologíaClarived Velasquez RuedaAún no hay calificaciones

- 351 - Danna Marcela Agudelo CortesDocumento24 páginas351 - Danna Marcela Agudelo CortesDana CortesAún no hay calificaciones

- Cuadernillo - Unidad 2Documento36 páginasCuadernillo - Unidad 2peggyAún no hay calificaciones

- Resumen Multiplicidad de Escuelas en PsicoDocumento4 páginasResumen Multiplicidad de Escuelas en Psicoel verce 04Aún no hay calificaciones

- Psicologia I 2021 Final1Documento124 páginasPsicologia I 2021 Final1Daniel MartinezAún no hay calificaciones

- Resumen de Psicologia SocialDocumento59 páginasResumen de Psicologia SocialJennifer Pulido GarciaAún no hay calificaciones

- El-Rey-está-desnudo-No 3Documento118 páginasEl-Rey-está-desnudo-No 3Eric FigueroaAún no hay calificaciones

- RESAL Calvo - Implicanciaspsicolgicasdelaliteraturafantsticaenlainfanciayadolescencia.iicongresodepsicologa - UcpDocumento7 páginasRESAL Calvo - Implicanciaspsicolgicasdelaliteraturafantsticaenlainfanciayadolescencia.iicongresodepsicologa - UcpAna Belén Vega BayarriAún no hay calificaciones

- ArquitecturaMental (Eche-Marquz)Documento15 páginasArquitecturaMental (Eche-Marquz)Solo Por HoyAún no hay calificaciones

- Subjetividad y Subjetividad PolíticaDocumento15 páginasSubjetividad y Subjetividad Políticagustav2011Aún no hay calificaciones

- Resumen Anual (Ps. C)Documento27 páginasResumen Anual (Ps. C)Rocío PodestáAún no hay calificaciones

- Resumen - Nikolas Rose - Psicologia Ciencia SocialDocumento3 páginasResumen - Nikolas Rose - Psicologia Ciencia SocialAngelica Torres QuinteroAún no hay calificaciones

- Desbordar el continente: Problematizaciones del saber psicoanalítico a partir del cine japonésDe EverandDesbordar el continente: Problematizaciones del saber psicoanalítico a partir del cine japonésRodrigo BarrazaAún no hay calificaciones

- Pensamiento intuitivo, lógica y toma de decisionesDe EverandPensamiento intuitivo, lógica y toma de decisionesAún no hay calificaciones

- Acerca de la naturaleza del psicoanálisis: La persistencia de un discurso paradójicoDe EverandAcerca de la naturaleza del psicoanálisis: La persistencia de un discurso paradójicoAún no hay calificaciones

- Guillermo de OckhamDocumento4 páginasGuillermo de Ockhamfergo1Aún no hay calificaciones

- Linea Del Tiempo de Filosofos ModernosDocumento9 páginasLinea Del Tiempo de Filosofos Modernosjair100% (1)

- Procesos DebateDocumento6 páginasProcesos DebateJulieth LucumiAún no hay calificaciones

- Genero, Cuerpo y SexualidadDocumento22 páginasGenero, Cuerpo y SexualidadCatherine Eunice Morales RodríguezAún no hay calificaciones

- Villacañas Paz y Guerra PDFDocumento214 páginasVillacañas Paz y Guerra PDFTheodor Ludwig Adorno100% (1)

- Diferencia Entre Psicología Vulgar y Psicología CientificaDocumento8 páginasDiferencia Entre Psicología Vulgar y Psicología CientificaALEJANDRA ABIGAIL PONGO SANTOSAún no hay calificaciones

- Evolución de Las Escuelas IusfilosóficasDocumento7 páginasEvolución de Las Escuelas IusfilosóficasJoe Oriol Olaya MedinaAún no hay calificaciones

- 4 - Santo Tomás - Suma Teológica (Selección)Documento12 páginas4 - Santo Tomás - Suma Teológica (Selección)Nazarena BrunoAún no hay calificaciones

- Disciplinas JuridicasDocumento24 páginasDisciplinas Juridicaswikiderechouctem73% (11)

- Borsotti tp1Documento4 páginasBorsotti tp1Lucas MolinaAún no hay calificaciones

- Teología Natural - IntroducciónDocumento24 páginasTeología Natural - IntroducciónLino Latella-CalderónAún no hay calificaciones

- El Ser Humano Según René DescartesDocumento3 páginasEl Ser Humano Según René DescartesGarcy Reyes62% (13)

- Hobbes y LockeDocumento8 páginasHobbes y LockePablo GuzmanAún no hay calificaciones

- Manifiesto Contra Los Enemigos de La Modernidad (2017)Documento25 páginasManifiesto Contra Los Enemigos de La Modernidad (2017)Sebastian WasserzugAún no hay calificaciones

- Emotivismo MoralDocumento4 páginasEmotivismo MoralYoselli Mendo VasquezAún no hay calificaciones

- Etica Cronograma y Planificacion 2019Documento3 páginasEtica Cronograma y Planificacion 2019April InderholleAún no hay calificaciones

- LakatosDocumento3 páginasLakatosTomas SierraAún no hay calificaciones

- Metodologïa de La InvestigaciónDocumento54 páginasMetodologïa de La InvestigaciónAntony Williams Quispe GuzmanAún no hay calificaciones

- Método HermenéuticoDocumento3 páginasMétodo HermenéuticoCusco LibrosAún no hay calificaciones

- Las Implicaciones Del DeterminismoDocumento10 páginasLas Implicaciones Del DeterminismoAlison Kristal RodríguezAún no hay calificaciones

- Cuadro SinopticoDocumento3 páginasCuadro SinopticolorenaAún no hay calificaciones

- Selección de Texto Mill Monos y Ciencias PoliticasDocumento3 páginasSelección de Texto Mill Monos y Ciencias PoliticasJulieta CalviñoAún no hay calificaciones

- Filosofía Contemporánea. Filosofía Del Siglo XixDocumento7 páginasFilosofía Contemporánea. Filosofía Del Siglo XixRichard Antonio100% (1)

- Evolución de La ÉticaDocumento4 páginasEvolución de La ÉticaKarla Angélica EspinozaAún no hay calificaciones

- Que Son Las ProfesionesDocumento4 páginasQue Son Las ProfesionesdairoAún no hay calificaciones

- Paradigmas de La ÉticaDocumento16 páginasParadigmas de La ÉticaRoger Chaiña Ticona100% (1)

- Creer, Saber, ConocerDocumento316 páginasCreer, Saber, ConocerAngie Barrios Pérez67% (3)

- Ethos, Cosmovisión y El Analisis de Los Símbolos SagradosDocumento2 páginasEthos, Cosmovisión y El Analisis de Los Símbolos SagradosErika AguirreAún no hay calificaciones