Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Lotman

Lotman

Cargado por

valcarsalson0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

9 vistas10 páginasLenguaje

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoLenguaje

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

9 vistas10 páginasLotman

Lotman

Cargado por

valcarsalsonLenguaje

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 10

1.

Guía de lectura sobre el texto de Juri Lotman:

actualidad de un pensamiento sobre la cultura.

(Unidad 1)

El objetivo de la lectura de este texto es comprender la relación

que establece Lotman entre cultura, memoria colectiva y

pensamiento inteligente.

1) ¿Cómo define Lotman cultura?

Juri Lotman define cultura como un conjunto de información no

hereditaria y de los medios para su conservación y transmisión. No es un

mero depósito, sino un mecanismo, organizado y complejo, que recibe,

traduce, compacta e interpreta la materialidad productiva que adopta la

función de signos.

2) ¿Qué relación establece Lotman entre cultura,

memoria colectiva y pensamiento inteligente?

La relación que establece Lotman entre cultura, memoria colectiva y

pensamiento inteligente es que: sin cultura no habría humanidad

posible. La cultura es una condición necesaria para la existencia del

hombre y es el lugar cual desde el hombre con su pensamiento

inteligente crea objetos. La cultura procede de un comportamiento

particular en tiempos y espacios particulares, destinada a asumir una

función específica en la condición antropológica y evolutiva de la

especie. El hombre va a crear dos clases de objetos materiales, los que

consume para vivir a diario y los que trata de acumular para producir la

supervivencia del colectivo (del grupo), a través del acrecentamiento de

la información generando una memoria colectiva, propia del grupo para

almacenar y transmitir conocimiento a las futuras generaciones, y así

sobrevive y continua la especie humana en existencia.

3) Esplique por qué la inteligencia humana es un

hecho cultural a partir del análisis de la metáfora

de la búsqueda del Logos condensada en la

primera escena de la película 2001: Odisea del

espacio, de Stanley Kubrick.

La inteligencia humana es un hecho cultura porque sin cultura la

existencia humana sería imposible. La inteligencia del hombre se

modifica a medida que el conocimiento se acrecienta, la persona es

resultado de la interacción con el medio semiótico. La inteligencia

humana, la cognición, es un hecho cultura y ésa debe de haber sido la

primera frontera, irreversible, que separó al hombre del resto de las

especies, lo que marcó desde entonces su apoteosis (momento

culminante y triunfal), su vergüenza y su responsabilidad. La búsqueda

del Logos que Lotman desarrolla una y otra vez en sus ensayos como

gran relato, es lo que, por la misma época (1968), Stanley Kubrick

condensa metafóricamente en el filme “2001: Odisea del espacio”.

La trama principal narra historia de la evolución humana a lo largo de

varios millones de años; una evolución que en la película es dirigida por

algún tipo de inteligencia extraterrestre cuya naturaleza no se especifica

en ningún momento. El instrumento que esta inteligencia utiliza para

“manipular” a la raza humana es el célebre monolito negro. Aparecen

cuatro monolitos a lo largo del film, con funciones distintas cada vez.

El primer monolito: ingeniero de la inteligencia humana

Lugar y tiempo: 2001 comienza en las planicies de África hace varios

millones de años. Un clan de cavernícolas prehumanos intenta sobrevivir

en unas condiciones bastante penosas. Comen los pocos hierbajos que

pueden encontrar en el desolado paisaje, hierbajos que para colmo han

de compartir con una manada de tapires que habita la misma zona. La

única fuente de agua del clan —un simple charco— les es arrebatada por

un clan rival. Por si fuera poco, este desdichado clan vive

permanentemente amenazado por un leopardo que domina la región y

que de vez en cuando caza a alguno de sus miembros. En resumen: este

grupo de homínidos padece hambre, frío y miedo, y parecen condenados

a una segura extinción.

Un buen día aparece ante los cavernícolas un monolito de piedra negra.

Al principio les provoca miedo, luego curiosidad, y más tarde aprenden a

ignorar su presencia porque el monolito aparece completamente inerte.

Pero sin que ellos lo sepan, sus mentes están siendo manipuladas por la

losa negra. Ese monolito tiene la función de alterar sus cerebros e

introducir en ellos nuevos conocimientos que les ayuden a sobrevivir y

evolucionar. Uno de esos conocimientos, el más básico, es el uso de

herramientas.

Poco después de la aparición del monolito, vemos a uno de los

cavernícolas contemplando el esqueleto de un animal. Parece reflexionar

sobre lo que tiene delante, como si estuviese viéndolo desde una nueva

perspectiva. Hay algo nuevo en aquellos huesos. Algo que hasta

entonces ni él ni ninguno de sus congéneres habían visto. Los huesos

que hay tirados por el suelo pueden ser usados. El cavernícola coge el

más robusto de los huesos y empieza a golpear el esqueleto; primero

con precaución, más tarde con fuerza, hasta que termina consumido por

un frenesí violento. Este cavernícola acaba de descubrir la primera arma

—la primera herramienta— de la historia. O dicho de otro modo, acaba

de aparecer el primer ser humano sobre la faz de la tierra.

Gracias al uso del hueso —o de herramientas similares como palos o

piedras— el clan que estaba a punto de extinguirse descubre que puede

cazar a los tapires con los que convive y comérselos. Así que sus

problemas de hambre han terminado. También gracias a sus armas

pueden atacar al clan rival y recuperar el charco de agua, lo que

soluciona también sus problemas de sed. Y deducimos que serán

capaces incluso de defenderse del peligroso leopardo. Los miembros del

clan ya no son prehumanos indefensos; ahora son humanos armados. El

monolito les ha hecho dar un salto evolutivo que les ayudará no sólo a

sobrevivir en el momento, sino a multiplicarse para terminar dominando

la Tierra.

Lo que 2001 nos dice es que somos humanos porque somos inteligentes,

que la inteligencia es no sólo nuestra característica constituyente sino

también nuestra principal herramienta, y que deberíamos intentar

encontrar el mejor uso posible para dicha inteligencia.

4) ¿Qué relación establece Lotman entre cultura,

información y poder?

La relación que establece Lotman entre cultura, información y poder es

que al ser la cultura un conjunto de información, un sistema compuesto

de múltiples y variadas formas de lenguaje existe una lucha por

controlarlo. La lucha por la información, es la síntesis de la historia de la

cultura, tanto en su construcción, como de su apropiación o destrucción.

Porque la información significa poder y control sobre un sistema, las

luchas y conflictos, históricos, políticos, sociales o de clase han sido

luchas por el monopolio y control del sistema, en que la interacción

semiótica se traduce en el incremento del conocimiento. Los grupos

históricos disputan el monopolio de la información utilizando textos y

códigos complejos, de diversas clases y diversos grupos sociales, las

lenguas “secretas” profesionales, religiosas, científicas, artísticas. Toda

cultura se recorta sobre el fondo de aquello que define como naturaleza

o no cultura y desde el modelo histórico que produce, ejercita sus

políticas sobre los individuos, las prácticas y las instituciones, tanto

hacia el interior como hacia el exterior del propio colectivo.

5) ¿Por qué sostiene Lotman la esencia sígnica de la

cultura y su carácter de semiosis ilimitada?

Lotman sostiene la esencia sígnica de la cultura al describir los

mecanismos estructurales que gobiernan las culturas, los que

constituyen una lucha por la traducción, imposición, desplazamientos o

transformaciones de modelos vinculados fuertemente a la concepción

del signo y de la signicidad. Para Lotman, un mito, una religión, los

juegos, las leyes, las conductas, las instituciones, las artes son signos

organizados como lenguajes y como tales, siempre están representando

valores y configuraciones simbólicas. En tanto lenguajes producen

incontables textos, una semiosis ilimitada. La cultura se autoorganiza y

se autodescribe, ya que los procesos generan sus propias condiciones de

equilibrio y desequilibrio, de exclusiones u olvidos, de conciencia de sí.

6) Busque qué diferencia existe entre una lengua natural y

una lengua artificial. Lea atentamente la nota 7 de la

página 55 y registre la diferencia entre “código” y

“lengua”.

7) ¿Por qué dice Lotman que la cultura es modelizante

simultáneamente en un primer y segundo grado?

8) Explique la noción de texto que utiliza Lotman.

El texto ocuparía el lugar del signo como unidad cultural que “teje” la

interacción de sistemas semióticos mediante una variada tipología de

textos, con diferentes grados de organización, con exclusión o

combinación de diferentes lenguajes.

9) ¿Por qué dice Lotman que la cultura puede ser

entendida como texto?

La cultura en su conjunto puede ser considerada como texto. Pero es

sumamente importante subrayar que se trata de un texto organizado de

manera compleja, que se escinde en jerarquías de “textos dentro de

textos” y que forma, por lo tanto, una compleja trama con ellos.

Desde un punto de vista semiótico, Lotman define a la cultura como

“inteligencia colectiva” y como “memoria colectiva”, es decir como

mecanismo de conservación, transmisión y recepción de ciertos textos.

10) Lotman afirma que “la cultura es un mecanismo

generativo y estructurador que basa sus fronteras en la

autoconciencia y la auto-organización: al mismo tiempo

que la cultura tiende a la conservación de sus textos,

impele también la creación de nuevos textos que

finalmente se incorporan a su memoria y se subordinan a

principios constructivos unitarios”. Desarrolle esas

consideraciones del autor.

11) Explique a qué se refiere Lotman cuando dice

que los textos cumplen dos funciones: la de

eslabón pasivo de transmisión y la de “dispositivo

pensante”.

Los textos cumplen dos funciones para Lotman. Lotman afirma que en el

sistema general de cultura, los textos (mensajes codificados de una

manera particular), cumplen al menos dos funciones básicas:

1- Transmisión adecuada de los significados:

En la primera función coinciden los códigos del que habla con los del que

recibe, y por consiguiente, es el caso de una máxima monosemia del

texto ya que rige el mecanismo de la identificación y de la abolición de

las diferencias semánticas. Lotman ha de asociarlos con los elementos

estáticos de una cultura, como sería el caso de información de la

cartografía, las señales viales o los manuales de anatomía.

2- La generación de nuevos sentidos:

La segunda función del texto, es decir, la generación de nuevos sentidos

permite pensar al texto más allá del concepto de eslabón pasivo de la

transmisión de información, para constituirse en “un dispositivo

pensante”.

Dentro de este intercambio semiótico son posibles, para Lotman “la

realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva

información”, es decir, procesos de activación de la memoria y

transformación del sistema.

Mientras que el mecanismo de la memoria tiende a la homogeneidad y

la estabilidad, el de transformación define a los textos de más alto valor

cultural (textos artísticos).

12) ¿Qué características tienen, según Lotman,

los textos de más algo valor cultural y por qué

puede decirse de ellos que operan más

fuertemente en el proceso dinámico de la semiosis

cultural?

Para Lotman, los textos de más valor cultural tienen ciertas

características:

Carecen de homogeneidad interna y se presentan como un dispositivo

formado por espacios semióticos heterogéneos por cada uno de los

cuales circula algún mensaje. Es el caso, fundamentalmente, de los

textos artísticos.

Su organización depende de un ordenamiento estructural interno y

externo tanto en la interacción de los lenguajes que se interfieren y

autoorganizan jerárquicamente, cuanto en la atribución de sentidos que

dependen de la variación de los contextos culturales en los que el texto

se semantiza.

La recepción de textos provenientes de otras culturas, la activación de

zonas periféricas de una cultura o los fenómenos de conversión o de

interferencia de un texto con otro, hacen al proceso dinámico de la

semiosis cultural. El texto inicial se convierte en un texto ajeno

formando así un nuevo mensaje. La complejidad y la multiplicidad de los

componentes participantes en la interacción textual conducen a cierta

“imprevisibilidad” en la transformación a que es sometido el texto base.

La introducción de estos nuevos textos en la memoria de una cultura,

sirve como estímulo para una transformación – muchas veces

“explosiva” e impredecible – de esa cultura. Un texto extraño que se

introduce en otro puede causar modificaciones diferentes en las culturas

receptoras.

Lo importante es señalar que la reinterpretación o traducción creadora,

es un principio activo generado por ciertos textos cuyo papel es de gran

valor cultural, precisamente porque este tipo textual está constituido por

heterogeneidad de códigos que al entrar en contacto con otro (un

partenaire, una conciencia individual o colectiva), producen en el texto

madre un estado de excitación, una pérdida de equilibrio semiótico de

los subtextos que lo constituyen y que pueden empezar a presentarse

como extraños los unos a los otros e incluso a generar nuevos mensajes

a partir de otras leyes que le habían sido ajenas hasta entonces.

En el texto externo (o contexto), la irrupción producirá un cambio y una

transformación de toda la situación semiótica.

Ejemplo: El ingreso de escritos de Rousseau o Montesquieu al

pensamiento ilustrado prerrevolucionario de América Latina, las lecturas,

usos e interpretaciones a las que dio lugar y la “explosión” consecuente

que introdujo en términos sociales y políticos.

13) Caracterice los modelos textuales que pueden

leerse unívocamente frente a los modelos

textuales complejos.

Los modelos textuales menos complejos pueden ser leídos

unívocamente por el receptor y se semantizan del mismo modo en todas

las culturas (por ejemplo, las señales viales). El texto opera como fuente

de transmisión de un mensaje que pretende ser univoco y por lo tanto

cumple la función de conservación de la información, apelando

fundamentalmente al código.

Los modelos textuales complejos, científicos, filosóficos, artísticos, son

los que pueden admitir mayores casos de ambigüedad y operan más

fuertemente en las dinámicas culturales. El modelo cultural se comporta

según “mecanismo de pensamiento creador”: el texto se integra con

otros sistemas y forma totalidades culturales complejas, porque son

sistemas plurilingües”.

14) ¿Qué quiere decir Lotman con la expresión

“textos que se comportan como personas

semióticas”

Lotman está refiriéndose a los textos literarios, que se comportan como

mecanismos inteligentes o “personas semióticas”. Por una parte,

conservan informaciones valiosas para la memoria de la cultura (figuras

de héroes, mitos, historias de acontecimientos o personajes populares,

etc.), y por otra, al operar en interacción con otros textos y con el medio

semiótico proponen nuevas miradas desde el mundo complejo de la

cultura como sucede en la actual relación entre sistemas semióticos

diferentes: el cine, la música, otros discursos (la intersemiosis).

15) ¿Qué es la semiosfera?

Lotman recurre a la categoría teórica de semiosfera (por analogía con el

concepto de biosfera introducido por V.I. Vernadski) para aplicarlo a la

cultura, en tanto totalidad compleja, y los modos de interacción de los

textos entre sí y con los contextos.

Al igual que en la biosfera (“dispuesta sobre nuestro planeta, abarca

todo el conjunto de materia viva), en la semiosfera domina la idea de

conjunto y la de transformación y se entiende como un espacio

semiótico fuera del cual es imposible la semiosis.

16) Explique el “espacio no semiótico o extrasemiótico” a

partir de las distinciones que efectúa Lotman entre

naturaleza y cultura y entre dos culturas diferentes.

En el pensamiento lotmaniano hay dos grados, por decirlo de algún

modo, en la consideración del “espacio no semiótico”.

El primero implica una distinción entre naturaleza y cultura, que hemos

caracterizado como condición necesaria sin la cual la existencia del

hombre aparece imposible. La cultura, procede de un comportamiento

particular, en tiempos y espacios determinados, destinada a asumir una

función específica en la condición antropológica y evolutiva de la

especie. El hombre crea objetos materiales y al mismo tiempo, asegura

la supervivencia del grupo, a través del acrecentamiento de la

información.

La segunda distinción es la que se produce entre culturas diferentes.

Cada una de ellas conforma una semiosfera particular y cada una de

ellas considera a los códigos de la otra como un espacio exterior, no

semiótico o extrasemiótico.

17) ¿Qué es el espacio extrasemiótico?

El carácter delimitado de la semiosfera con respecto al espacio

extrasemiótico, plantea un primer deslinde: espacio semiótico/espacio

no semiótico; es decir, la distinción entre un adentro y un afuera.

El afuera o el espacio extrasemiótico es para Bajtín lo “ajeno”, la

“alteridad”, el mundo exterior respecto a una semiosfera, “el reino de

los elementos caóticos, desordenados”, señala Lotman.

Podría pensarse también en realidad es un espacio “otro” donde se

codifica de modo diferente el mundo y los textos.

18) Explique el concepto de frontera (se sentido) según

Lotman.

Lo que importa no es solo la existencia de uno y otro espacio, de un

adentro y un afuera, sino el “hecho mismo de la presencia de una

frontera”, es decir, de una zona sometida a leyes de intercambio y

traducción, pues las fronteras son siempre fronteras del sentido, lo cual

desempeñara un papel fundamental en la estructura social, ética,

cósmica del mundo.

La necesidad de delimitación y de señalamiento de fronteras, proviene

de la observación de que las culturas se construyen sobre dos

dimensiones primarias: las lenguas naturales y el espacio territorial.

19) Caracterice a la semiosfera como espacio semiótico

frente a un espacio extrasemiótico y como dispositivo

memorizante (considerar la dialéctica memoria/olvido).

Otro aspecto interesante en la delimitación de una semiosfera es el

dispositivo memorizante. En un ensayo “Sobre el mecanismo semiótico

de la cultura”, Lotman y Uspenski desarrollan la dialéctica

memoria/olvido como modo de autoconocimiento cultural señalando que

la cultura se reconoce como existente “tan sólo si se identifica con las

normas constantes de su propia memoria” a la vez que toda

transformación producida en su sistema, va acompañada por el olvido

de ciertos textos.

Estos conceptos son fundamentales desde la óptica de la ideología que

sustenta una cultura o zonas de esa cultura, que reivindican para sí

determinados mecanismos jerárquicos de selección de un corpus

histórico, obturando en muchos casos, aquello que se deja de lado

voluntariamente.

Tal vez uno de los casos más interesantes para analizar sea el de las

migraciones voluntarias (por ejemplo, en busca de mejor situación

económica); operación en la que el sujeto migrante por presiones del

nuevo medio, somete al olvido su cultura de origen y opera (en especial

sobre sus descendientes) una fuerte presión para adoptar los códigos de

la cultura receptora.

Este tipo de fenómenos muestra que los textos nuevos se crean no solo

en el presente de una cultura, sino también en el pasado, aunque este

pasado no sea recuperable trazando solo una línea cronológica, y

teniendo en cuenta que el oficio del olvido también sostiene la

construcción. Esta perspectiva nos parece interesante para plantear

nuevas formas de leer el corpus literario anterior o para pensar una

nueva genealogía de los textos.

¿Qué es lo que borra la memoria, que es lo que puede ser olvidado, que

es lo que puede volver a recordarse en algún momento o estado dado

de cultura? Preguntas fundamentales que nos permiten examinar la

dinámica de las semiosferas, sus modos de transformación, la

composición del conjunto de sus textos y las maneras en que se generan

y perciben nuevos textos en un proceso histórico.

Lotman diseña heurísticamente estas operaciones complejas que

llevadas al campo metodológico señalarían que hay que tener cuenta al

menos tres zonas conflictivas que se cruzan para dar origen a nuevos

contenidos culturales: lo ya conocido, lo que se trae de zonas olvidadas,

relegadas o censuradas y lo que efectivamente proviene de espacios

fronterizos o extrasemióticos y que se incorpora como novedad.

La memoria, el olvido y lo extrasemiótico hacen por lo tanto, al carácter

limitado de la semiosfera: incluyen, relegan y crean nuevos textos

produciendo cambios internos en la topología compleja de los sistemas

culturales.

20) Caracterice a la semiosfera como irregularidad

semiótica

La otra característica de la semiosfera es la de la irregularidad

semiótica, cuestión que aunque pueda parecer contradictoria con lo

anterior, forma parte de las tensiones opositivas que Lotman descubre

en el interior del sistema.

La irregularidad es para Lotman – lo mismo que las regularidades y

repeticiones-, otra de las leyes de organización de la semiosfera.

Constituye un “mundo semiótico más amorfo que tiende hacia la

periferia”, hacia lugares no centrales que devienen sin embargo fuentes

de procesos dinámicos. Estas irregularidades implican violaciones a las

leyes fuertes de la semiosfera: transformaciones en la jerarquía de los

lenguajes, construcciones más flexibles de ciertos textos y

transgresiones permitidas que con el tiempo, producen modificaciones

centro-periferia. ¿O es que no fue trasladada desde la periferia la música

del tango en los treinta como lo ha sido la música de cuartetos en la

última década?

La irregularidad implica prestar atención a lo heterogéneo del sistema, a

aquello que delimita otros movimientos y otras divisiones internas y por

lo tanto, muestra la diversidad de su composición. Estas asimetrías

provocan diálogos diferentes entre los textos, mezclas, sincretismos e

hibridaciones que son bastante fáciles de observar en las zonas de

frontera, donde la interconexión de elementos semióticos produce

siempre textos nuevos. Aunque pueda parecer obvio, no deja de ser

asombroso el proceso por el cual el arte se ha apropiado de los medios

de comunicación de masas en las formas de pop art, las video

instalaciones o las intervenciones urbanas, utilizando sus mecanismos y

sus técnicas, la idea de espectador colectivo y el reemplazo de la

materialidad física del objeto artístico por una materialidad de otro

orden, siempre efímera, cuando no intangible.

21) Explique el fenómeno de “explosión” según Lotman y

sus consecuencias para la cultura y para la memoria

(ampliación).

22) Describa los tres estadios de la “lógica de la

explosión” según Lotman.

23) Explique la incidencia de “lo imprevisible” en la

cultura.

24) Caracterice “lo imprevisible” frente al “hecho

histórico” y explique cómo se percibe la presencia de

ambos en la dinámica semiótica de la cultura.

25) Explique qué entiende Lotman por poliglosia del

sistema y sus consecuencias para la cultura.

También podría gustarte

- El Signo Lingüístico de Ferdinand de Saussure 1Documento9 páginasEl Signo Lingüístico de Ferdinand de Saussure 1Cristian Andres Corrales CaleroAún no hay calificaciones

- Funciones Del LenguajeDocumento14 páginasFunciones Del LenguajeTamar AbisagAún no hay calificaciones

- Ojos Verdes Eed. Sexual 10 y 11 PDFDocumento26 páginasOjos Verdes Eed. Sexual 10 y 11 PDFleidy jhoanna aristizabal100% (1)

- Evaluación Clase 2 - Revisión Del IntentoDocumento5 páginasEvaluación Clase 2 - Revisión Del Intentodcortega3Aún no hay calificaciones

- Di Tullio y Malcuori 2012 Gramática Del Español para Maestros y Profesores Del Uruguay 00 La Gramática y La Enseñanza de La LenguaDocumento18 páginasDi Tullio y Malcuori 2012 Gramática Del Español para Maestros y Profesores Del Uruguay 00 La Gramática y La Enseñanza de La LenguaNicolás DerasnerAún no hay calificaciones

- Bobbio Norberto - La Teoria de Las Formas de Gobierno en La Historia Del Pensamiento Politico PDFDocumento129 páginasBobbio Norberto - La Teoria de Las Formas de Gobierno en La Historia Del Pensamiento Politico PDFmwisner79100% (2)

- Resumen Benveniste, El Aparato Formal de La EnunciaciónDocumento4 páginasResumen Benveniste, El Aparato Formal de La Enunciaciónfranciscaika100% (4)

- De La Subjetividad en El Lenguaje BENVENISTEDocumento4 páginasDe La Subjetividad en El Lenguaje BENVENISTEVico Di SalvoAún no hay calificaciones

- VERON La Semiosis SocialDocumento7 páginasVERON La Semiosis SocialNicolás SilvaAún no hay calificaciones

- SEMIÓTICA - Diapositiva Sesión 5Documento5 páginasSEMIÓTICA - Diapositiva Sesión 5FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones

- Resumen El Lector ModeloDocumento3 páginasResumen El Lector Modelosgfg45ybrqqzAún no hay calificaciones

- Las Nueve Tesis Del Circulo Linguistico de Praga (Resumen)Documento5 páginasLas Nueve Tesis Del Circulo Linguistico de Praga (Resumen)AntondujmoAún no hay calificaciones

- Germinacion de Semillas Peralta SamirDocumento19 páginasGerminacion de Semillas Peralta SamirSamir PeraltaAún no hay calificaciones

- Gramática Di Tullio-Malcuori - Capítulo InicialDocumento28 páginasGramática Di Tullio-Malcuori - Capítulo InicialJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones

- Resumen de La Teoría de la Enunciación: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Teoría de la Enunciación: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones

- Instalaciones Sanitarias en Una ViviendaDocumento7 páginasInstalaciones Sanitarias en Una ViviendaWaleska Chavez MarchanAún no hay calificaciones

- Teoria de HallidayDocumento12 páginasTeoria de HallidaySabrina Victoria Grosso100% (1)

- Perspectivas sobre el significado: Desde lo biológico a lo socialDe EverandPerspectivas sobre el significado: Desde lo biológico a lo socialAún no hay calificaciones

- Lotman PDFDocumento9 páginasLotman PDFBelen Crai MaltaAún no hay calificaciones

- CratiloDocumento3 páginasCratiloCristian CazalAún no hay calificaciones

- Guías de Lectura y Consignas de Trabajo-6Documento10 páginasGuías de Lectura y Consignas de Trabajo-6Lux Nex0% (1)

- Semiologia LonchuckDocumento17 páginasSemiologia LonchuckAshuraAún no hay calificaciones

- CORTES-BOLLINI Leer para EscribirDocumento1 páginaCORTES-BOLLINI Leer para EscribirpoesiapendularAún no hay calificaciones

- Resumen de Ferdinand de SaussureDocumento3 páginasResumen de Ferdinand de SaussureLucía Guedes100% (1)

- La Muerte Del Autor Roland Barthes ResumenDocumento2 páginasLa Muerte Del Autor Roland Barthes Resumenjapp26100% (1)

- ATORRESI ResumenDocumento3 páginasATORRESI ResumenLucas StrasseraAún no hay calificaciones

- Intersemiosis P. ToropDocumento31 páginasIntersemiosis P. ToropEna ChelAún no hay calificaciones

- Evaluación Sobre SaussureDocumento3 páginasEvaluación Sobre SaussureIxchéel PilónAún no hay calificaciones

- Jose Enrique Finol - El Cuerpo Como Signo - Enlace PDFDocumento2 páginasJose Enrique Finol - El Cuerpo Como Signo - Enlace PDFlamAún no hay calificaciones

- RIESTRA - ResumenDocumento11 páginasRIESTRA - ResumenAntonella SoriaAún no hay calificaciones

- Resumen Unidad 1Documento32 páginasResumen Unidad 1Sofi EditionsAún no hay calificaciones

- Semiótica de Los MediosDocumento14 páginasSemiótica de Los MediosCarolina ContrerasAún no hay calificaciones

- Mas Alla de La OracionDocumento9 páginasMas Alla de La OracionBl AlessAún no hay calificaciones

- Una Noción de Literatura - T. TodorovDocumento10 páginasUna Noción de Literatura - T. TodorovAlexander VélezAún no hay calificaciones

- Teun Van Dijk. La Ciencia Del TextoDocumento3 páginasTeun Van Dijk. La Ciencia Del TextoplatofuerteAún no hay calificaciones

- Unidad 5 TroposDocumento11 páginasUnidad 5 Troposfilomelamarie100% (1)

- Resumen SemioDocumento16 páginasResumen SemioNicolás LotvinAún no hay calificaciones

- La Sociolinguistica Definicion PDFDocumento4 páginasLa Sociolinguistica Definicion PDFElmer LlanosAún no hay calificaciones

- Actividades Integradoras Barthes Peirce PDFDocumento6 páginasActividades Integradoras Barthes Peirce PDFM Gonzalo VillegasAún no hay calificaciones

- Reseña Castañares - La Orientación SemióticaDocumento3 páginasReseña Castañares - La Orientación SemióticaDadá DadáAún no hay calificaciones

- Clases Semiotica UNCDocumento26 páginasClases Semiotica UNCapi-380320975% (4)

- Emile Benveniste - Problemas de Linguistica General - de La Subjetividad en El LenguajeDocumento7 páginasEmile Benveniste - Problemas de Linguistica General - de La Subjetividad en El LenguajePablo InguimbertAún no hay calificaciones

- Preguntas BombiniDocumento6 páginasPreguntas BombiniGabriel CabreraAún no hay calificaciones

- Críticas Al Objetivismo AbstractoDocumento2 páginasCríticas Al Objetivismo AbstractoDesiluetas Viernes100% (1)

- Psicolingüística 3ro 1ra Isfd45Documento2 páginasPsicolingüística 3ro 1ra Isfd45Estefania UchihaAún no hay calificaciones

- Resumen Semiología 2do Parcial CBC Uba 2019Documento24 páginasResumen Semiología 2do Parcial CBC Uba 2019Mtx PruebaAún no hay calificaciones

- Épica y Novela - Lectura CríticaDocumento4 páginasÉpica y Novela - Lectura CríticaCamilo EstebanAún no hay calificaciones

- Resumen - Cap 2-Las Cosas Del DecirDocumento6 páginasResumen - Cap 2-Las Cosas Del DecirddelahozpAún no hay calificaciones

- Enunciacion y Enunciado - Gladys María Lopreto - Linguistica UnlpDocumento11 páginasEnunciacion y Enunciado - Gladys María Lopreto - Linguistica UnlpJulieta BlazquezAún no hay calificaciones

- Resumen de - Saussure - Semiología (Saad - 2019) - CBC - UBA PDFDocumento23 páginasResumen de - Saussure - Semiología (Saad - 2019) - CBC - UBA PDFMilagros Hidalgo MadariagaAún no hay calificaciones

- LyonsDocumento3 páginasLyonsPablo SaltoAún no hay calificaciones

- La Ensenanza de La Gramatica en La Escuela Primaria PDFDocumento21 páginasLa Ensenanza de La Gramatica en La Escuela Primaria PDFhector perezAún no hay calificaciones

- El Aparato Formal de La EnunciaciónDocumento2 páginasEl Aparato Formal de La EnunciaciónJuliánCortésAún no hay calificaciones

- 2020 - Guía Géneros Literarios Aguiar e SilvaDocumento2 páginas2020 - Guía Géneros Literarios Aguiar e SilvaMarcosAún no hay calificaciones

- Resumen Del Articulo de Eagleton Sobre PostestructuralismoDocumento2 páginasResumen Del Articulo de Eagleton Sobre PostestructuralismoMai UrrutiaAún no hay calificaciones

- Literatura y EscuelaDocumento20 páginasLiteratura y EscuelaMathy BenitezAún no hay calificaciones

- Saussure y Jakobson - Trabajos Prácticos 1, 2 y 3Documento7 páginasSaussure y Jakobson - Trabajos Prácticos 1, 2 y 3Javier ZeballosAún no hay calificaciones

- Mi LumíaDocumento6 páginasMi LumíaJUAN STEBAN CARDENAS TORO100% (1)

- Kerbrat La Problemática de La EnunciaciónDocumento3 páginasKerbrat La Problemática de La EnunciaciónAngerlis MedinaAún no hay calificaciones

- La Enunciación Del Espacio.Documento15 páginasLa Enunciación Del Espacio.Nal DiAún no hay calificaciones

- Zgorzelski (1Documento8 páginasZgorzelski (1Diego QuiñonesAún no hay calificaciones

- Resumen LenguaDocumento20 páginasResumen LenguaYerimen ZabalaAún no hay calificaciones

- DIC GRAL 1 Act 01 - Preg at Justa Ezpeleta "Modelos Educativos - Notas para Un CuestionamientoDocumento2 páginasDIC GRAL 1 Act 01 - Preg at Justa Ezpeleta "Modelos Educativos - Notas para Un CuestionamientoJuanLRTAún no hay calificaciones

- A Lo Largo de La Historia Se Habla de Los Marcianos Como Seres SuperioresDocumento5 páginasA Lo Largo de La Historia Se Habla de Los Marcianos Como Seres Superioresmwisner790% (1)

- Teoria Del Estado ProgramaDocumento6 páginasTeoria Del Estado Programamwisner79100% (1)

- Programa Derecho Civil AmealDocumento11 páginasPrograma Derecho Civil Amealmwisner79Aún no hay calificaciones

- Memoria SEMIÓTICA CHILEDocumento89 páginasMemoria SEMIÓTICA CHILEMarcial ParraguezAún no hay calificaciones

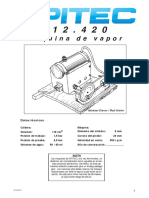

- Maquina A Vapor 112420bmDocumento24 páginasMaquina A Vapor 112420bmMiguel Matias ReineroAún no hay calificaciones

- Proyecto Sobre Felicidad Karen BazDocumento10 páginasProyecto Sobre Felicidad Karen Bazmariana rodriguez ruizAún no hay calificaciones

- Ensayo - Aborto en La AdolescenciaDocumento4 páginasEnsayo - Aborto en La AdolescenciaAndrea Yagual ParedesAún no hay calificaciones

- Una Guía Metodológica para El Cálculo Del Retorno A La Inversión PDFDocumento58 páginasUna Guía Metodológica para El Cálculo Del Retorno A La Inversión PDFjuditloAún no hay calificaciones

- User Guide DotfuscatorDocumento50 páginasUser Guide Dotfuscatorciberdave2001Aún no hay calificaciones

- Cierre Parcial de Vias Subdrenaje Sector 10.Documento11 páginasCierre Parcial de Vias Subdrenaje Sector 10.ALEXANDER ROMELIO escriba arangoAún no hay calificaciones

- Acu Monumento CentralDocumento18 páginasAcu Monumento CentralGabriel SoplinAún no hay calificaciones

- Protocolo 20210311Documento79 páginasProtocolo 20210311Ivan FonsecaAún no hay calificaciones

- Nelson Gámez Entregable 2Documento17 páginasNelson Gámez Entregable 2Nelson GámezAún no hay calificaciones

- Tarea 8 Derecho EmpresarialDocumento5 páginasTarea 8 Derecho EmpresarialEvelinAún no hay calificaciones

- Planilla Cerramiento y MuroDocumento5 páginasPlanilla Cerramiento y MuroJulio AmaguaAún no hay calificaciones

- CSS 1 CSS 1hDocumento4 páginasCSS 1 CSS 1hLuis Peñarieta FloresAún no hay calificaciones

- Estructuras PrefabricadasDocumento13 páginasEstructuras PrefabricadasJoha McCartneyAún no hay calificaciones

- La Comunicacion Eficaz - Lair Ribeiro - TextDocumento77 páginasLa Comunicacion Eficaz - Lair Ribeiro - TextSaúl FernandoAún no hay calificaciones

- Taller Jec RobóticaDocumento3 páginasTaller Jec Robóticapia silva cevallosAún no hay calificaciones

- Taller Teorias de Las Organizaciones Eje 2Documento16 páginasTaller Teorias de Las Organizaciones Eje 2hector fabio perez munoz100% (2)

- Memorias XV Congreso PsicologiaDocumento260 páginasMemorias XV Congreso PsicologiaWillian Alan Franco BustamanteAún no hay calificaciones

- Webcampus Cmo - Rendir - y - Aprobar - Un - Examen - de - Econometra PDFDocumento14 páginasWebcampus Cmo - Rendir - y - Aprobar - Un - Examen - de - Econometra PDFfabu losoAún no hay calificaciones

- Capítulo 11.4 - GalvánDocumento9 páginasCapítulo 11.4 - GalvánJoel HerraddaAún no hay calificaciones

- Plantilla Propuesta Correccion PDFDocumento3 páginasPlantilla Propuesta Correccion PDFNATALY MARTINEZ RODRIGUEZAún no hay calificaciones

- Dolor M1 T2Documento16 páginasDolor M1 T2Génesis RemacheAún no hay calificaciones

- Unidad 2. Registro Contable de OperacionesDocumento29 páginasUnidad 2. Registro Contable de OperacionesADORADA0404Aún no hay calificaciones

- Teoria CelularDocumento7 páginasTeoria CelularAsh SttylesAún no hay calificaciones

- Charla - Habilidades SocialesDocumento3 páginasCharla - Habilidades SocialesMarié SuasnabarAún no hay calificaciones

- Tarea Virtual #3Documento6 páginasTarea Virtual #3Marcelo SolorzanoAún no hay calificaciones