Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Cerrocampana PDF

Cerrocampana PDF

Cargado por

Rolly BurgosTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Cerrocampana PDF

Cerrocampana PDF

Cargado por

Rolly BurgosCopyright:

Formatos disponibles

EVIDENCIA CULTURAL EN EL CERRO CAMPANA

Percy M. Valladares Huamanchumo

Asociación de Rescate y Defensa del Apu Campana

“Quien quiere su Historia, quiere a su Patria.

Quien quiere a su Patria, velará su patrimonio…

Estas Ruinas reclaman de usted su respeto y protección”.

Máximo Ricardo Díaz Díaz

Fundador y Primer Director del Museo de Arqueología

de la Universidad Nacional de Trujillo.

Cerro Campana. Foto en Casa de la Cultura y Turismo del distrito de Huanchaco.

(2009).

Palabras clave: Cerro Campana, Huanchaco, Huaca La culturales influenciados, precisamente, por una

Luna, Huaca El Brujo, Moche, Lomas costeras, Apu. probable cultura madre local que brindó conoci-

mientos y absorbió, a su vez, los de otras culturas

INTRODUCCIÓN

asentadas en este territorio, con lo que se enrique-

Cuando el hombre empezó a desplazarse por ció enormemente a estas últimas.

primera vez en este vasto territorio de variados pisos Este desarrollo evolutivo les permitió perfeccio-

ecológicos, empezó a darle sentido antropomórfico narse rápidamente. Su éxito estuvo basado en la

a la naturaleza y a mantener un equilibrio a través asimilación de las experiencias que les antecedieron

de los cambios sucesivos de progreso social, lo cual y permanecieron acumuladas a través de miles de

le permitió edificar en esta tierra andina una de las años.

más importantes culturas americanas. La cerámica con decoración hallada en el Cerro

A través de la prehistoria huanchaquense hay Campana y zonas aledañas nos permitirá analizar

toda una estratificación de culturas y naciones, fenómenos religiosos y la arquitectura nos permitirá

cada una de las cuales posee un florecimiento perió- hallar la continuidad ritual entre los sitios tempra-

dico, en el que alcanzaron grandes avances socio- nos, con y sin cerámica.

272 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

Este Apu mágico-religioso ha influenciado gran-

demente el desarrollo del hombre costeño asentado

en Huanchaco y ha mantenido esta tradición cultu-

ral a través de las fiestas populares, danzas, cuentos,

leyendas, usos y otros que han permitido que la Cul-

tura Viva perdure en este territorio, rico en biodi-

versidad y conocimientos, interrelación que hubie-

se desaparecido de no haber sido ocultada en los

ritos religiosos venidos de España.

El presente documento solo trata de dar a cono-

cer los inmensos recursos arqueológicos, naturales y

turísticos que posee el Cerro Campana, así como

dar un punto de vista personal y local de algunos Medición con GPS desde la parte más alta del Cerro Campana.

Foto: Carlos Gene Quiroz.

supuestos que merecen ser tomados en considera-

ción desde el punto de vista antropológico. Se pre-

tende encauzar las ideas que antes fueron dejadas El Cerro Campana pertenece políticamente al

de lado y ahora, las nuevas generaciones de arqueó- distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Región

logos, recién empiezan a tomar en cuenta. La Libertad. Está ubicado a 16 km. De la ciudad de

Esta visión es la que guiará los supuestos de este Trujillo y a 8 km. de la línea de playa. Dista 21 km. de

humilde trabajo, que deberá luego ser confirmada o la Huaca El Brujo (provincia de Ascope) y 22 km. de

no, por arqueólogos y antropólogos. Al margen de la Huaca La Luna (Moche). Tiene una elevación de,

los estudios de los profesionales –en pro o en contra aproximadamente, 1002 m.s.n.m., y marca el inicio

del presente documento– es innegable la importan- del Sistema de Lomas Costeras que se extiende hasta

cia que ejerció y ejerce el Cerro Campana como Cosquimbo en Chile.

Apu principal liberteño. De allí la necesidad pri-

mordial de su conservación, protección y preserva- II. DESCRIPCIÓN

ción para las futuras generaciones.

El macizo rocoso que data “de la era Mesozoica,

periodo Cretáceo Superior-Terciario inferior (periodo

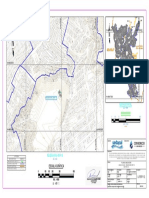

I. UBICACIÓN de formación de grandes montañas, hacia aproxima-

damente 100 millones de años) es una de las tres ele-

Mapa de ubicación del sitio de Lomas de Cerro Campana. El Cerro Campana visto desde Huanchaco.

Gori Tumi 2011. Foto: José Pajares (2009).

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 273

Percy M. Valladares Huamanchumo

vaciones existentes de una formación rocosa de apro- Perú”, manifiesta que “debe su nombre a la figura

ximadamente 9.0 kilómetros de longitud y 4.9 kiló- que presenta, que es igual a la de una antigua cam-

metros de ancho en su parte más amplia” (Carlos pana colocada en el suelo: termina en unas crestas

Gene Quiroz). Abarca, aproximadamente, 36 km2 que imitan las partes de las asas en que se cuelga la

que, sumados al sistema lomal, totaliza un aproxima- campana” (Aurelio García y García, 1863). Duran-

do de 108 km2. Es mucho más rico en biodiversidad te la época colonial, a raíz que los navegantes se

que las demás lomas costeras peruanas y chilenas. Es guiaban por la forma de Campana del cerro, estos

poseedor de una riqueza arqueológica aún no estudia- comienzan a llamarlo “El Cerro de la Campana”.

da; significa un enorme potencial turístico que, desa- Posteriormente surgiría la leyenda de la Campana

rrollado, puede convertirse en un verdadero motor de oro, alimentada por los religiosos franciscanos;

del desarrollo local, regional y nacional. variará un tanto el nombre hasta el que le conoce-

mos en la actualidad: Cerro Campana.

III. NOMBRE DEL CERRO CAMPANA

IV. DESARROLLO CULTURAL

“…Ci-Pong lo llamaban los gentiles al Cerro

Campana… si, así contaban los antiguos” (Ver- La Cultura involucra toda creación humana,

sión oral de Manuel Huamanchumo Cumpa en tanto objetos materiales como aquellas creaciones

1975); esta versión adquiere ahora significado pues no materiales. Esta es la manera como el hombre ha

Macera anota “Ci-qui” para nombrar al Gran Señor logrado adaptarse a los diversos medio ambientes en

del Chimú, es decir: Ci=Gran; Qui=Señor (Mace- diversas regiones del globo, del mismo modo como

ra, 1978:95) y el Padre De La Calancha manifiesta este ha ido variando en el tiempo producto del avan-

que “Alec Pong” llamaban los yungas a unas piedras ce de la tecnología y el conocimiento humano,

que adoraban, que quiere decir “Deidad en piedra”. desde que el hombre se autoformara separándose de

En resumen, si unimos las frases, culminaríamos en los antropoides hace más de dos millones de años

“Ci-Pong”, es decir, Gran Piedra, Piedra grande o (Uceda, 2006).

Piedra principal, justamente lo que Huamanchumo El entorno del Cerro Campana no ha sido ajeno

manifiesta oralmente en 1975. a ello, y prueba de ello es la múltiple diversidad de

Walter Díaz Sánchez consigna como “Cerro restos culturales esparcidos por todos los diversos

Azul” el nombre antiguo del Campana. Aurelio pisos ecológicos que posee, muestra de la cual, ano-

García y García, en “Derrotero de la Costa del tamos a continuación:

Cerro Campana. Foto: Percy Valladares (2009).

274 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

Cronología Arqueológica de Huanchaco. Fuente: Casa de la Cultura de Huanchaco (2010).

LÍTICO (10000–7000 a.C.) PRE-CERÁMICO (7000–2500 a.C.)

Según los conceptos paleolíticos, “climática- La primera evidencia de poblaciones humanas

mente, la época de hace diez mil años, ofrecía ópti- en la costa ocurre alrededor 6500 a.C. (Álvaro

mas condiciones, y facilitaba a los cazadores de Higueras); sin embargo, Morales afirma que “es

grandes ciervos y tarukas, de llamas, guanacos y evidente el vacío existente sobre informaciones tem-

vicuñas, aun en las altas regiones de la puna,(…) pranas en la literatura etnohistórica de la costa

una vida sin durez (…). En los meses secos, no obs- norte del Perú” (Ricardo Morales, 2004, pp. 111), lo

tante, el cazador perseguía a la presa, que descendía que no implica necesariamente que no existan indi-

a la zona de ‘vegetación de las lomas’ próxima a la cios sobre esta época.

costa” (Horkheimer, 1958, edic. 1973). Hacia el 7 mil a.C. aparecieron arreglos en las

El mar, los valles y las lomas proporcionaban los cuevas: barreras de troncos y ramas en la entrada,

principales alimentos. Las viviendas, en un primer

momento, eran las cuevas y los abrigos rocosos.

Instrumento lítico hallado en el Lado Sur del Cerro Campana (1977). Paraviento, lado suroeste del Cerro Campana.

Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2008). Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2010).

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 275

Percy M. Valladares Huamanchumo

muros pequeños de piedra y, al interior, pinturas naturales” (Gálvez, 2004), interesante apreciación

rupestres y fogones, incluso hornos. En la costa hay sobre el sistema lomal que anteriormente no había

campamentos semicirculares al aire libre (paravien- sido tomada en cuenta.

tos), los mismos que también aparecen dispersos en Los estudios del periodo lítico nos grafican el

el Cerro Campana. desplazamiento constante del hombre cazador-

A finales del año 2011, en una visita al Campana recolector “por diferentes rutas hacia el mar, a los

realizada por el autor, el periodista Diego Rojas La contrafuertes andinos o al valle y viceversa, para

Torre y el arqueólogo Ronald Tafur, gracias a la agu- obtener sus recursos” (Deza, Munenaka, 2004).

deza visual de este último, se halló, dentro de un Esta forma de subsistencia (lomas, litoral, fuentes

abrigo rocoso, una pintura rupestre representando de agua) “fueron factores determinantes para que

la cabeza de un animal, probablemente un cérvido, en esta época temprana ocurriera una importante

comiendo hojas. (Ver foto abajo). ocupación en las zonas actualmente desérticas”

(Rosario Becerra-José Carcelén ,2004); dio lugar a

“la aparición de la cerámica, junto a la tecnifica-

ción de la agricultura”, como elementos referencia-

les que marcan el punto de partida del Formativo

(Jesús Briceño, 2004).

Es decir, que “poco a poco, comenzó a jugar un

rol cada vez menos importante la caza, por lo menos

en la costa…” (Horkheimer, 1958); se amplía más

el repertorio de flora utilizada (de lomas) hasta lle-

gar a la agricultura propiamente dicha. El nortea-

mericano Herbert J. Spinden, opinaba, en 1928, que

“en Sudamérica las civilizaciones agrícolas son más

antiguas en las regiones áridas y abiertas del Perú.

Pintura Rupestre.

Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2011).

Quizás tenga razón para el territorio de lomas, el

mismo que fue prácticamente abandonado durante

Gracias a los aportes realizados por Jesús Briceño muchos años por los profesionales de la arqueología.

(1994) en investigaciones aledañas al Cerro Cam- Cristóbal Campana manifiesta que el sistema de

pana, se reconfirma la tesis de Horkheimer en esta lomas “…explica la presencia extensiva de cazado-

zona costera, a la vez que coincido con C. Gálvez, al res trashumantes (estacionales), en la zona de

afirmar que en la zona se desarrolló el Precerámico lomas. Y, estos, por tener en invierno guanacos,

más temprano en esta parte de la Costa Norte del venados o roedores que bajarían en el verano por las

Perú; se registran sitios paijanenses anteriormente quebradas, humedecidas por las aguas de lluvia de

no reportados, y se la entiende como “una cultura la sierra (noviembre a marzo), en busca de “caza

de cazadores-recolectores adaptados no solo a la marina”, recolección de mariscos y también pesca.

costa, sino también a la parte baja de la sierra” (Cé- No debemos olvidar que en esta época, los valles y

sar Gálvez, 2004). sus deltas humosas eran unos verdaderos y ricos

César Gálvez nos habla también sobre la posibili- oasis, en donde completarían una dieta más rica y

dad de la existencia de varios corredores naturales variada en alimentos proteínicos (Werbebauer

usados por el paijanense: “El hallazgo de importan- 1944; Tosi 1960; Paterson 1968; Ferreyra 1969;

tes evidencias paijanenses en las Lomas del Cerro entre otros)” (Cristóbal Campana, 2004, pp. 153).

Campana (Briceño et al. 1994), ubicados en la “Desde la aparición del hombre en el universo

intercuencas Chicama Moche, (…) nos lleva a andino, las rocas han conformado parte de su cos-

incluir este Ecosistema en la ruta de los corredores mogonía, estando muy vinculadas e interrelaciona-

276 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

das a aspectos elementalmente sacros, razón por lo

cual perduró a través de diversas épocas, teniendo

un especial significado que le conducía al ancestro,

concepción cimentada en lo inmutable de su natu-

raleza y vistas como deidades protectoras. Su sim-

bología en la superficie pétrea la reviste de mayor

misterio; indudablemente que dichas representacio-

nes connotan imágenes simbólicas difíciles de desci-

frar; sin embargo, cumplieron con una función ele-

mental y sagrada en la convivencia del hombre en

diversas etapas de su historia” (Tomado de “Arte

rupestre en La Libertad” de Daniel Castillo, Agosto

2010). Encauzamiento artificial del río seco, zona de El candelabro.

Foto: Gabriel Prieto Burméster (2010).

Muy probablemente, en esta época, ya habrían

surgido múltiples actividades en el Campana con la

finalidad de lograr del cielo suficiente agua para riego en la zona, salvo el encauzamiento artificial de

subsistir y aplacar el tórrido calor de las zonas desér- un río –hoy seco– en el flanco nororiental del Cerro

ticas (sacrificios, oraciones, ceremoniales y peregri- Campana y algunas marcas dejadas en el lado sur

naciones a las fuentes acuíferas) con el fin de esti- del Valle bajo de Moche (Cerro Campana). No se

mular la lluvia y captar su humedad. Quizás de esta conoce de acueductos que quizás hayan quedado

forma eran adorados en la época final de esta fase cubiertos por la tierra y el polvo acumulado por los

prehispánica todos los elementos naturales que años, lo que hace necesario una prospección

estaban vinculadas con el suelo y el agua, importan- arqueológica del terreno para confirmar o desechar

tes para la producción de alimentos y esta significa- este supuesto.

ción profunda de los alimentos, nos hablan de un Es muy probable que bajo las dunas adyacentes

posible culto al agua, presente en toda la cultura al Campana puedan existir algunas formas de tec-

andina. nología agrícola prehispánica oculta a la mirada

actual, lo cual enriquecería en gran medida los estu-

FORMATIVO (2500 a.C. –200 d.C.) dios sobre riego prehispánico hasta ahora realizados

Toshihara afirma lo siguiente: “La distribución en el Valle de Moche.

de los sitios del periodo Formativo en general no En cambio, para el lado adyacente al promonto-

excede los 200 m.s.n.m.; la excepción corresponde a rio rocoso llamado localmente “Cerrito de La Vir-

dos sitios cerca de la ladera sur del Cerro Campana. gen” (no olvidemos que este promontorio rocoso

Es posible que estos sitios se agrupen en 4 catego- forma parte de la cadena de lomas del Cerro Cam-

rías: sitios públicos con montículos, sitios habitacio- pana) se visualizan vestigios de canales que irriga-

nales, sitios rituales y cementerios” (Kayoko Tos- ron esta zona desértica en tiempos prehispánicos.

hihara, 2004). Sin embargo, hay que precisar la Persiste el tema importante de la relación entre

necesidad de ampliar más las investigaciones a más el medio ambiente, como es la formación de Lomas

áreas aledañas del Cerro Campana, puesto que no y el intercambio entre los pobladores asentados en

solo el macizo rocoso posee restos arqueológicos este sistema ecológico y otras poblaciones cercanas

esparcidos, sino también el sistema de dunas adya- al mar, como lo fue Pampa Gramalote, en donde el

centes a él. joven arqueólogo Gabriel Prieto Burméster, al

A pesar que la tecnificación de la Agricultura es mando del grupo científico de la Universidad de

un referente de este periodo, sin embargo no hay Yale, en las excavaciones realizadas en Huancha-

señales que indiquen la existencia de canales de quito en el 2010, puso al descubierto especies de

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 277

Percy M. Valladares Huamanchumo

lomas (especies vegetales y fauna ) que fueron utili- (Carranza, 1996). Tanto en el macizo rocoso como

zadas por los antiguos pobladores de huanchaco en en las dunas existentes alrededor del Campana,

su dieta; se, clarifica una vez más la relación directa existen indicios antiguos de ocupación humana que

del antiguo poblador local con el sistema lomal del no han sido estudiados (conchales, fragmentos de

Cerro Campana, muchos años antes que surgiera la cerámica, artefactos pétreos, paravientos, estructu-

Cultura Chavín (ya Briceño y Billman habían ras, etc.).

hecho anteriormente un reporte similar). Koichiro Shibata afirma que “hay una posibili-

Asimismo, en el Cerro Campana existen vesti- dad de que para 800–700 a.C. casi todos los tem-

gios de fauna marina (basurales de conchas mari- plos grandes existentes en la Costa se hayan aban-

nas, restos óseos de ballena) que refuerzan la hipó- donado (Onuki, 1993) y este evento se debería, por

tesis de intercambio. lo menos en una parte (Burger, 1992), a la posibili-

Esta relación entre el medio ambiente deberá dad de la ocurrencia de El Niño (Elera 1993, 1997;

evaluarse más profundamente, si tenemos en cuen- Kato y Seki eds. 1998). Y después de casi 500 años,

ta que “en el Valle Chicama las lomas no se desarro- nuevamente aparecen en la costa norte (…) como

llan bien, excepto en el área del Cerro Campana” germen del estado que va a florecer más adelante

(Brenan 1982)”; concepto que merece ser tomado

en cuenta con suma seriedad en estudios posterio-

res, debido a que en el Campana existen vestigios de

probables lugares ceremoniales utilizados consecu-

tivamente a través del tiempo por diversas culturas

prehispánicas y hasta hispánicas.

Quizás esto explique la arquitectura pétrea exis-

tente al noroeste del Cerro Campana llamada

“Zona del Candelabro” (Quiroz, 2008); generando

así “la traslación de las élites y/o sacerdotes con su

propio culto y su incorporación” a otros lugares pró-

ximos “para sobrevivir” (Shibata, 2004), como las

huacas La Luna y El Brujo, centros ceremoniales

con los cuales tiene demasiada semejanza para ser

casualidad (roca de sacrificios circunscrita al cerro,

Concha. Nótese el tamaño del choro. Lado Norte del Cerro Campana

figuras antropomorfas similares a la iconografía

Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2011). exhibida en murales y ceramios, figuras humanas

Centro Ceremonial “Zona del Candelabro”.

Lado Norte del Cerro Campana.

Restos óseos de ballena. Foto: Gabriel Prieto Burméster (2010). Foto: Carlos Gene Quiroz (2010).

278 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

dentro de ovoides y figuras geométricas), la posibili- mente por un efecto Enso haya sido abandonado y

dad que el cerro representado por los Moche en sus trasladado hacia otras zonas con la finalidad de prose-

ceramios sea precisamente este coloso de piedra; guir con los cultos que eran la base de la administra-

flora y fauna propia del campana representada en ción política de las culturas prehispánicas.

cerámica, etc). Sin embargo habría existido una Si se confirma esto, estaríamos hablando de la

minoría que siguió haciendo uso del lugar esporádi- posibilidad de estar ante una cultura madre nacida e

camente, tal vez para fechas rituales precisas, lo cual irradiada desde este coloso de piedra hacia diversos

también explicaría la diversidad de restos culturales destinos y una continuidad cultural única que se

de diferentes épocas halladas en el lugar (Salinar, mantiene presente en pueblos antiguos como Huan-

Cupisnique, Moche, Chimú, Chimú Inca, Lamba- chaco, Moche y Magdalena de Cao (Cultura Viva).

yeque, Inca, Colonial y Republicano). “Las equivalencias entre pasado y presente todavía

Muy probablemente la zona denominada de “El permanecen ocultas a una mirada superficial” (Bri-

Candelabro” haya sido un lugar ceremonial tempra- ceño, 2004); se hace necesaria una investigación

no dedicado a la divinidad del agua, reutilizado luego profunda al respecto.

por otras culturas en diversas épocas y que probable-

CUPISNIQUE (2500–800 a.C.) Y

SALINAR (500 a.C.–300 a.C.)

Según Castañeda y Vega (1993) “El estudio del

área de intercuencas de la Costa Norte, ha permiti-

do identificar una ocupación intensa en el desierto

durante la época Cupisnique (Larco 1941, Wilson

1988, Uceda 1988,1990, Hecker y Hecker

1990)”, por lo que se hace notar la urgencia de rea-

lizar más estudios en estas zonas, más aún si tene-

mos en cuenta que el antiguo hombre de Paiján

pudo haber utilizado el sistema lomal para su super-

vivencia.

Fragmentos de cerámica de diversas culturas.

El material estudiado por Kayoko Toshihara en

Lado Norte del Cerro Campana. el área del Campana, que reporta evidencias Cupis-

Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2010). nique y Salinar (200 a.C.–200 d.C.), en menor medi-

da fragmentos de cerámica Cupisnique, ocupa un

área aproximada de una hectárea, caracterizada por

la presencia de cerámica con forma de botellas,

jarras y ollas sin cuello, decoradas por incisión y

aplicación de bivalvos marinos (Protothaca thaca,

Donax sp., Brachidontes sp.), caparazones de gasteró-

podos (Scutalus sp.). Asimismo, muy dispersos, res-

tos óseos humanos y de animales aún por determi-

nar; falta confirmar su asociación con esta ocupa-

ción, así como expandir la investigación hacia otras

áreas del Cerro y su sistema de lomas.

Deza declara que el hombre de Cupisnique

Zona nor oriental del Cerro Campana

“Fue un hombre que usó el fuego, las pieles, empleó

denominada “El Candelabro”. una gran variedad de armas, fue eminentemente

Foto: Carlos Quiroz (2008). cazador, conoció el arte, vivió en campamentos a

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 279

Percy M. Valladares Huamanchumo

base de cortavientos, empleó el hueso en adornos

personales, su expresión sonora estuvo dada por

palabras simples unidas entre sí (…) Fue un hom-

bre feliz, que venció el peligro y fue aprendiendo la

sabiduría de la naturaleza al grado que con los

siglos sus hijos llegaron a aprovecharla racional-

mente (...). Vivió inserto en un gran equilibrio cos-

mogónico. De él aún quedan sus restos misteriosos e

ignotos sepultados por las milenarias dunas del

desierto...” (Jaime Deza Rivasplata, en Suplemento

de La Industria de Trujillo, 21 de enero de 1973). La

parte donde se desarrolló la cultura Cupisnique ha

estado cubierta de arena por siglos, por lo que pro-

bablemente debe existir en la zona lomal del Cam-

pana infinidad de piezas de gran valor documental.

Estas muestras, pedazos de textiles y de alfarería,

Cerámica Salinar. Foto: Percy Valladares (2011). etc., han de servir como páginas de un libro abierto

a los especialistas.

MOCHE (300 a.C.–500 d.C.) Y

CHIMÚ (1200–1532 d.C.)

Aunque no conozco estudio alguno sobre la Cul-

tura Moche en el área del Cerro Campana, sin

embargo hay infinidad de restos de cerámica disper-

sa, perteneciente a este grupo cultural, diseminada

por todo el territorio del macizo rocoso y del sistema

lomal.

Al lado sur del Campana existe también arqui-

tectura de barro aún desconocida para la arqueolo-

gía, probablemente Moche (100 a.C.– 900 d.C.) o

Artefacto de piedra hallado en el flanco oeste del Campana Fragmentos de cerámica Moche.

asociado a fragmentos de cerámica Salinar. Lado Norte del Cerro Campana.

Foto: Percy Valladares (2011). Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2010).

280 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

del 2011), este reporta haber hallado, en la cima,

una sepultura prehispánica presuntamente Moche,

aún sin profanar, quizá con motivos rituales relacio-

nados con algún fenómeno meteorológico o el ya

conocido Ritual de la Montaña; lo cual amerita, con

urgencia, la intervención del Ministerio de Cultura

de La Libertad para la realización de los estudios

correspondientes.

Estructura de barro en lado sur del Cerro Campana.

Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2009).

Chan Chan llegó hasta el Cerro Campana.

en su defecto Chimú (1100–1470 d.C.), dudas que

deben desentrañar los profesionales.

Es muy probable que los fragmentos de cerámica

esparcidos por el sistema lomal y en el área del

recinto de piedra conocido como “El candelabro”,

sean restos de cerámicas rituales dejadas ex profesa-

mente por los antiguos pobladores para determina-

das acciones religiosas de la época , misterio que

falta aún por ser explicado por la arqueología

Probable Tumba Moche en cima del Cerro Campana.

moderna.

Foto: Carlos Quiroz (2011).

“Esto significaría que las personas de clase supe-

rior en el reino Chimú relacionaban las construccio-

nes de la época de Moche, ubicadas al pie de Cerro En el sector nororiental del macizo rocoso, sobre

Blanco, con sus antepasados. De ser así, los cerros y las dunas de arena existen figuras hechas de tierra

las estrellas tendrían una relación estrecha con la (personajes, meandros, líneas paralelas, habitácu-

tradición oral y las ruinas” (Sakai 1998: 68). Sakai los, figuras geométricas) que han sobrevivido al

confirma así la relación de continuidad de los ritos tiempo gracias a las achupallas; es sorprendente el

en la época Chimú. Toshihara manifiesta que el parecido con otras figuras de la iconografía Moche

“Cerro Campana podría haber sido adorado desde (personajes en actitud de danzantes) halladas justa-

la época prehispánica” (Toshihara 2004:118); con- mente en las huacas El Brujo (Ascope) y La Luna

clusiones que verificarían que la concepción religio- (Moche), las mismas que, a pesar de existir un infor-

sa del Campana estuvo asociada siempre al poder y me preliminar de la Asociación Peruana de Arte

a la preservación del hombre y su medio ambiente; Rupestre (Gori Tumi, 2011) que las considera pro-

conserva así el aire apoteósico de los valles y la fuer- bablemente de manufactura Chimú, hacen necesa-

za telúrica del majestuoso macizo rocoso convertido rio y urgente realizar estudios científicos más pro-

en Apu mágico religioso (Santa Cruz Pachacútec fundos al respecto para despejar dudas mediáticas y

Yanti lo sindica como el Apu mayor en el que se preocupaciones valederas del sector arqueológico.

inmola el General Chimú Querutomi). Existe también una Muralla, de aproximada-

Asimismo, de una visita al Campana realizada mente 8 kms., que recorre, desde la zona escarpada

por el biólogo Carlos Quiroz (sábado 27 de agosto y muy accidentada del Cerro Campana (sureste),

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 281

Percy M. Valladares Huamanchumo

verter su sangre en su i apreciado territorio...” (C.

V. Arqueólogo Arturo Paredes I. N. C).

Los aportes de De la Calancha y Santa Cruz

Pachacútec son notables, pues no solo nos ilustran

sobre partes desconocidas de la fase chimú al

momento de la conquista inca (según Cabello de

Balboa, entre 1462 y 1470), sino que también nos

dicen de la importancia que tenía el Campana para

ellos (Querrutumi se inmola en él y Santa Cruz cata-

loga al Campana como “Cerro Mayor” y uno de los

“dos grandes Apus”).

Figura de tierra representando a un personaje.

Lado Nor Oriental del Cerro Campana.

Foto: Carlos Gene Quiroz (2008).

base del mismo, hasta el flanco este del Cerro

Cabras, construida de piedra con mortero de barro.

Se observa enlucido, en algunos sectores, por ambos

lados, de manufactura Chimú; probablemente fue

construido como “contención ante la ocurrencia de

fuertes descargas de agua propias de eventos El

Niño” (Víctor Piminchumo, 2004, pp.14); sin

embargo, parece que también fue utilizada como

muralla defensiva contra los ataques incas, según

manifiesta el Padre De La Calancha: “...Que el gran Muralla Chimú, lado sureste del Cerro Campana.

general Chimo Querrutumi después de muchas Foto: Percy Valladares Huamanchumo (2009).

victorias en el Sur fue mandado llamar desde el

norte para apoiar a las tropas situadas en el palacio Por otro lado, una hipótesis señala que esta zona

Chimo ante el ataque inca...” (Calancha pg. junto a las demás lomas que rodean ahora la ciudad

1261). de Trujillo y que en el pasado también rodeaban a la

“...Querrutumi inicia la marcha i pasa por la ciu- ciudad de Chan Chan, fue utilizada por los antiguos

dad Chimo con fuerza pero al pie de ese cerro Campa- peruanos de las Culturas Mochica, Chimú e Inca

na, i nada tenía que hacer ante el avance de las tropas como un centro de experimentación y adaptación

incas, Querrutumi i al verse vencido decidió matarse de especies vegetales provenientes de los valles andi-

i en el acto, ( ) vertiendo su sangre al pie del Campana nos e Interandinos con el fin de adaptarlas a las agre-

(…) i de una gran fuerza escondida i el ejercito Inca sivas condiciones de la costa peruana (Borrador de

gana la lucha...” (Calancha pg. 1262). expediente técnico para ACR Lomas del Cerro

Santa Cruz Pachacútec Yanti, manifiesta tam- Campana).

bién lo siguiente en sus escritos: “...Ofuscado por el Al lado suroeste del Campana existían canales de

gran ejercito Inca y al verse rodeado por estos el riego de manufactura Chimú, los mismos que irriga-

gran general Querutomi y sus tropas se dirigió a ban las tierras de El Tablazo y el Cerrito de la Virgen

defender la gran fortaleza escudriñada entre dos (aquí habría existido un centro administrativo rural);

grandes Apus, i continuo su marcha pero los guerre- los mismos habrían sido destruidos por granjas avíco-

ros Incas casi i encima de sus guerreros evitaron la las, empresas dedicadas a la extracción de materiales

marcha i al pie del cerro mayor decidió suicidarse i de construcción y la empresa de agua SEDALIB.

282 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

Surcos en loma, lado noroeste del Campana. Foto: Carlos Gene Quiroz.

INCA (1450–1532) sentido ceremonial como culto al agua (Rodríguez,

1971). Hoy, este sistema vial permanece cubierto

Un camino antiguo con paredes protectoras de

por la arena en muchos tramos, desaparece en la

piedra, con habitáculos para proteger al viajero y

parte norte para volver a aparecer rumbo a Huaca

tramos de piso totalmente empedrados, con un

Colorada; se le asocia al conjunto de Chiquitoy

ancho de 29 mts., el mismo que aún falta ser investi-

Viejo.

gado por los arqueólogos, probablemente sea ante-

Tanto en el sistema lomal como en el macizo

rior al periodo Chimú; habría sido luego utilizado

rocoso, existen, dispersos, fragmentos de cerámica

por estos para después ser mejorado por los Incas

de manufactura Inca, restos que tampoco han sido

(Kosok 1978: 619) y ser incluido dentro de su siste-

objeto de estudios.

ma vial (1450–1533 d.C.); de gran importancia,

atravesaba de sur a norte el sistema lomal del Cam- COLONIAL (1532–1821 d.C.)

pana, en dirección al Valle Chicama, quizás con un

Cuentan que en la Época Colonial (1532–1821

d.C.) los esclavos e indios explotados por los espa-

ñoles huían a este cerro; vivían muchas semanas allí

y obtenían sus alimentos mediante la caza de vizca-

chas, venados, aves, etc., disponibles en esa zona

(versión oral del Sr. Manuel Huamanchumo Cum-

pa, 1975).

Así como ellos, también la zona fue usada por

bandoleros que aprovechaban el tránsito obligado

de viajeros por el Camino Colonial que corre parale-

lo al llamado Camino Inca para desvalijarlos y luego

Foto de “Un camino ceremonial Chimú” de Luis Valle Alvarez. ocultarse en el macizo rocoso (versión oral del Sr.

(http://arqueologia.deperu.com/caminos.html) Manuel Huamanchumo Cumpa, 1975).

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 283

Percy M. Valladares Huamanchumo

En la zona llamada “El Candelabro”, al norte del REPUBLICANO (1821 d.C. a la actualidad)

Campana, se hallaron restos de cerámica colonial

Este Cerro ha sido utilizado y reutilizado conti-

en una estructura de piedra prehispánica, lo que

nuamente durante siglos, de muchas maneras: ya

confirma la continuidad de visitas y rituales al lugar

sea como centros ceremoniales, para subsistencia o

hasta esta época.

para otras labores culturales.

Es en este periodo también que surgen un sinnú-

mero de historias y leyendas que quedaron reseña- Hasta mediados de la República (1821 d.C. a la

das en la literatura popular presente en la actuali- actualidad), la aristocracia Huanchaquera solía

dad; como ejemplo de ello tenemos la “Leyenda de visitar el macizo rocoso con fines de caza, para luego

El Cerro de La Campana”. Estas narraciones que compartir la carne de venado y vizcachas con los

parecen ser simples historias, encierran “misterios” pobladores locales (versión oral de los señores Wal-

que se hacen complejos en su entendimiento, por- ter Díaz Sánchez, 2011 y Manuel Huamanchumo

que tratan de conservar la relación entre pasado y Cumpa, 1975).

presente, con sus cambios y transformaciones Hasta un poco más de mediados del siglo pasa-

correspondientes (Briceño, 2004). Esta Cultura do, el poblador de Huanchaco visitaba continua-

viva, que es parte de nuestra historia, ha sido olvida- mente este territorio para proveerse de leña (zapo-

da por la arqueología moderna. te, achupalla, shillco, pájaro bobo, chemoy, alga-

La zona también fue utilizada por curanderos, rrobo, huarango, molle y otros); para adornos navi-

brujos y chamanes, quienes, buscando la fuerza telú- deños (achupalla); para recolectar raíces para

rica del Apu mágico religioso, realizaban sus cere- teñir las redes de algodón (manglío y otros ); para

monias y rituales religiosos. medicina (sábila para desinflamante, flor de overo

Todavía, durante la Colonia, la aristocracia para el susto, hoja del shillco para la sarna o rasca-

liberteña se dedicaba a la caza de venados, aves y rasca) y otras yerbas, así como para ritos chamáni-

vizcachas en las lomas del Cerro Campana, activi- cos (versión oral del Sr. Manuel Huamanchumo

dad que continuó hasta inicios de la República. Cumpa). Desgraciadamente, se corta drástica-

Además, el Cerro Campana fue utilizado por los mente este vínculo cultural en la actualidad, debi-

navegantes marinos como faro para poder atracar do al asentamiento de granjas avícolas y otros que

en el fondeadero de Guanchaco. al colocar cercos físicos a los terrenos, han blo-

queado con ello, las vías de acceso más próximas a

Huanchaco.

Sin embargo, la zona sigue siendo visitada por

chamanes para la realización de sus rituales; de

estudiosos locales, de Universidades del país, y

estudiosos extranjeros, y otros; confirman así, una

vez más, el influjo que posee nuestro principal

Apu Liberteño.

Es en este periodo en que la ciudadanía organi-

zada, inicia las acciones para conseguir que las

Lomas del Cerro Campana sea declarada por el

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

por el Estado (SERNANP) Área de Conserva-

ción Regional e iniciar las labores orientadas a

convertir estos espacios naturales del territorio

Mapa del fondeadero de Guanchaco,

nacional, que albergan gran biodiversidad, en

Año 17…, en donde se aprecia el Cerro Campana. activos para el desarrollo local e involucrar a la

Archivo fotográfico Casa de la Cultura de Huanchaco. población en su cuidado.

284 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

destrucción y sus poblaciones están disminuyendo

por deforestación y pérdida de hábitat.

El Proyecto Especial Chavimochic (2011) debe

buscar otro trayecto para el canal madre de la III

Etapa y debe considerar ampliar el área de amorti-

guamiento y delimitarlo físicamente; solo así se crea-

rían las condiciones básicas para la investigación

científica multidisciplinaria y puesta en valor para

su uso turístico y educativo (Corcuera 2011).

Hoy en día el Perú es uno de los diez países con

mayor biodiversidad del mundo ya que posee 84 de

Realización de trabajos científicos en el Cerro Campana. las 104 zonas de vida que hay en el planeta. Por ello,

En la vista, el equipo técnico de “Reportaje al Perú” de TNP.

se hace necesario conservar nuestra biodiversidad

Foto: Ketty Salinas (2011).

para generar una adecuada gestión ambiental y

difundir la problemática de este sector. Consecuen-

V. CONCLUSIONES temente, el Cerro Campana y su sistema lomal cons-

tituyen un lugar histórico-ecológico, que necesita

De las variadas civilizaciones, aun quedan múl- planes de conservación urgente y “que debe ser consi-

tiples restos esparcidos en todo el amplio territorio derado zona intangible y declarado como una Unidad

del Campana, testigos silenciosos de un maravilloso de Conservación” (Borrador de expediente técnico

pasado que merece ser preservado ante el avance para ACR Lomas del Cerro Campana).

incontrolado de la modernidad; por ello, es urgente

y necesario realizar una investigación etnohistórica

o etnográfica con la finalidad de correlacionar los

datos obtenidos arqueológicamente sobre las cos-

tumbres y rituales en épocas prehispánicas y el área

de difusión de los mismos.

Al Cerro Campana se le puede considerar como

un lugar geográfico con muchas posibilidades eco-

nómico-sociales (turismo) para el futuro, represen-

tadas en su riqueza arqueológica y cultural, benefi-

ciando a las poblaciones aledañas, en especial a la

de Huanchaco cuyas posibilidades para el futuro se

encuentran en las raíces de su pasado milenario. Se

vislumbra, así, la innegabilidad de la importancia La capacidad de sobrevivencia es asombrosa: Tillandsia sp.

que ejerció y ejerce el Cerro Campana como Apu Foto: Reyna Ospino (2011).

Principal liberteño. De allí la necesidad primordial

de su conservación, protección y preservación para

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

las futuras generaciones. Sin embargo, tanto la bio-

diversidad como las evidencias arqueológicas están Armas Sánchez, Maycol

deteriorándose por la actividad antrópica (expan- 2011 Chiquitoy Viejo

En: Costumbres Perú, Historia viva de nuestros pueblos.

sión urbana, incendios, leña, canteras, depredación Edición digital, pág. 1. Trujillo.

de tillandsiales, proyectos de irrigación, antenas,

Becerra Urteaga, R. y J. Carcelén Silva

granjas, etc.). Las especies que sólo son posible

2004 El Paijanense en el Intervalle Virú-Moche.

encontrarlas de forma natural en ese lugar (endémi- En: Desarrollo Arqueológico Costa Norte del Perú Tomo I.

cas también) enfrentan un proceso acelerado de L. Valle Álvarez (ed.). pp. 57-64. Ediciones SIAN. Trujillo.

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 285

Percy M. Valladares Huamanchumo

Briceño Rosario, J. García y García, Aurelio

2004 El Formativo en la Costa Norte del Perú. En: Desarrollo 1863 Derrotero de la Costa del Perú. Establecimiento tipográ-

Arqueológico Costa Norte del Perú Tomo I. L. Valle Álvarez fico Aurelio Alfaro. Lima. Perú.

(ed.). pp. 67-78. Ediciones SIAN. Trujillo.

Gobierno Regional la Libertad

Cabello Valboa, Miguel Primer Expediente Técnico para el establecimiento del ACR

1586 [1951], Miscelánea Antártica: una Historia del Perú Lomas del Cerro Campana.

antiguo, Instituto de Etnología, Facultad de Letras,

2004 Gobierno Regional La Libertad .Trujillo.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Horkheimer, H.

Campana Delgado, Cristóbal

1973 Alimentación y obtención de alimentos en el Perú

2004 Paleoambientes en la Costa Norte del Perú. En: Desarro-

prehispánico. Universidad Nacional Mayor de San Mar-

llo Arqueológico Costa Norte del Perú Tomo 2. L. Valle

cos. Lima.

Álvarez (ed.). pp. 145-158. Ediciones SIAN. Trujillo.

Castañeda y Vega Huamanchumo Cumpa Manuel

1993 El PV23-511, un sitio Cupisnique en la intercuenca 1975 Versión Oral. Huanchaco. Trujillo.

Chicama-Moche. Klauer, Alfonso

En: Revista del Museo de arqueología de la UNT N° 4. 2005 Cañete y Chimú: una gran lección de la historia, publica-

Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. do en “Tahuantinsuyo: El Cóndor herido de muerte”.

Castillo Benites, D. Edición digital.

2010 Arte Rupestre en La Libertad. Pág. 1

Morales Gamarra, Ricardo

En: Arqueología del Perú.

2004 Nuevos Aportes para la Etnohistoria de la Costa Norte del

Edición digital. Perú.

Perú (Comentarios y Reflexiones), publicado en Desarrollo

De Bock, Edward K. Arqueológico Costa Norte del Perú. Tomo 2. L. Valle Álvarez

2003 Templo de la Escalera y Ola y la hora del sacrificio (ed.). pp. 111-114. Ediciones SIAN. Trujillo.

humano, publicado en “Moche hacia el final del Mile-

Paredes, Arturo

nio” Tomo I, S. Uceda y E. Mujica Editores, Pontificia

Universidad Católica del Perú. Universidad Nacional 2011 El centro administrativo de Chiquitoy Viejo, publicado

de Trujillo. en el blog “Costumbres Perú, Historia viva de nuestros

pueblos”. Edición digital.

De La Calancha, Antonio

1638 [1974]. Corónica moralizada del Orden de San Agustín en el Piminchumo Hurtado, V.

Perú con sucesos ejemplares en esta Monarquía. Tomo IV. 2004 La Cultura Chimú: Prólogo a nuevos datos, publicado en

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. La Paz. Desarrollo Arqueológico Costa Norte del Perú. Tomo 2. L.

Valle Álvarez (ed.). pp. 7-16. Ediciones SIAN. Trujillo.

Deza Medina, C. y D. Munenaka Rodríguez

2004 Subsistencia del hombre paijanense en el sitio Nº 3 de la Proyecto Especial Chavimochic

Cumbre, Valle de Moche. En: Desarrollo Arqueológico 2011 Boletín Nº 88, Año X, Abril. Proyecto Especial Chavi-

Costa Norte del Perú Tomo I. L. Valle Álvarez (ed.). pp. mochic. Trujillo.

45-56. Ediciones SIAN. Trujillo.

Quiroz Gutierrez, Carlos Gene

Díaz Sánchez, W. 2008 La Montaña Campana. En: Cerro Campana. Trujillo.

1982 Tradiciones de Huanchaco. Edición personal. Trujillo. Perú. Edición digital. Trujillo-Perú.

2011 Versión Oral. Huanchaco. Trujillo.

Rodríguez López, L.

Franco Jordán, Régulo

1994 Costa Norte: Diez mil años de prehistoria. CONCYTEC.

2010 El Brujo, 5000 años de Historia, Lima.

Fundación Wiesse. Lima.

Shibata, K.

Franco Jordán, Régulo y Vilela Puelles, Juan

2004 Nueva Cronología tentativa del periodo Formativo -

2003 Aproximaciones al Calendario Ceremonial mochica del

Aproximación a la arquitectura ceremonial. En: Desa-

Complejo El Brujo, Valle Chicama, publicado en “Mo-

rrollo Arqueológico Costa Norte del Perú Tomo I. L. Valle

che hacia el final del Milenio” Tomo I, S. Uceda y E.

Álvarez (ed.). pp. 79-98. Ediciones SIAN. Trujillo.

Mujica Editores, Pontificia Universidad Católica del

Perú. Universidad Nacional de Trujillo. Tumi Echevarría, G. y V. Corcuera Cueva

Gálvez Mora, César 2011 Geoglifos en las Lomas Costeras del Cerro Campana,

2004 El Precerámico temprano en la Costa Norte del Perú En: Valles de Chicama y Moche. Informe Preliminar. Boletín

Desarrollo Arqueológico Costa Norte del Perú Tomo I. L. APAR 8: 255-261. Asociación Peruana de Arte Rupes-

Valle Álvarez (ed.). pp. 17-28. Ediciones SIAN. Trujillo. tre. Lima.

286 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

Toshihara, K. B. EL ENTIERRO DEL

2004 El Periodo Formativo en el Valle de Chicama. En: Desa- CERRO CAMPANA

rrollo Arqueológico Costa Norte del Perú Tomo I. L. Valle

Álvarez (ed.). pp. 99-128. Ediciones SIAN. Trujillo.

“En el Cerro Campana queda frente a la cumbre, en el

camino a Trujillo, saliendo de Chicama. En tiempos no muy

UNINORTE

remotos, hubo también un palenque de ladrones, los que

2007 Rescate Arqueológico de Malambo, Página 1, edición

detenían a los viajeros y los desvalijaban, guardando en

digital. Colombia.

aquel cerro los tesoros que reunían de sus robos”.

Valladares Huamanchumo, Percy

2008 Relatos Huanchaqueros. Edición Casa de la Cultura y “Acabó con los ladrones el enérgico General Suárez,

Turismo del Distrito de Huanchaco. Trujillo. cuando fue Prefecto de La Libertad (1860-62). Hasta

ahora muchos recuerdan la figura austera y resuelta de

Valle Álvarez, Luis

quien, como intendente de Lima, también cobró fama o por

2004 Rituales en torno al Camino Ceremonial en Chan Chan.

En: Desarrollo Arqueológico Costa Norte del Perú Tomo 2 L. su afán de meter en regla a toda clase de contraventores.

Valle Álvarez (ed.). pp. 49-60 Ediciones SIAN. Trujillo. Tiempo hubo en Lima en que las gentes de cierta condición

temblaban cuando se oía el grito de “allí viene el intenden-

te”.

ANEXOS “Fue el General Suárez quien acabó con los ladrones,

dando una tremenda batida en los alrededores de Trujillo y

A. LA LEYENDA DEL CERRO CAMPANA Ascope, que por estar rodeado de encañadas y desfiladeros

Contaba mi abuelo que unos pescadores hallaron, a la se prestaba para las maniobras y escapatoria de los bandole-

orilla de la playa, una campana de una belleza impresionante, ros, pero al extinguir a la banda de ladrones, no pudo aca-

toda de oro, que llevaba una inscripción que rezaba: “Para la bar con la creencia general de que en los cerros existían

Iglesia de Huanchaco”. La llevaron a la Iglesia, desde donde tesoros dejados por los ladrones”.

refulgía con el sol y se escuchaba su tañido sin par. La nobleza “Allá, por los años 50 un tal Manuel Mendo, yendo

de Trujillo, envidiosa de que una pobre caleta de pescadores para Huanchaco en compañía de José Nazarero y José

ostentara una campana de tal magnitud, decidieron llevarla Manuel Alcántara, conversó sobre entierros y bandidos con

con el fin de que resaltara aún más la grandeza de su Cate- sus compañeros de arrieraje, porque los tres se dedicaban a

dral. esa clase de negocio, que hoy ha languidecido por razón del

Pero, ella volvió al campanario de la Iglesia, supuesta- progreso. Nazarero conocía la versión de que existía un

mente traída por los pescadores huanchaqueros. Iracundos, gran tesoro en el cerro y propuso a Mendo buscar juntos,

los trujillanos regresaron hasta la caleta, cargándola con pero Mendo no aceptó; Alcántara en tanto se mantuvo

dirección a la ciudad; pero nuevamente regresó sola, a pesar silencioso, como quien oye llover, y nada dijo”. “Pasaron los

que la custodiaron día y noche. días y el tal Alcántara se hizo acompañar por su sobrino,

Entre asustados y preocupados volvieron una vez más a mozo y resuelto, y buscando, y buscando encontró el entie-

la humilde caleta, cargando la campana sobre una pequeña rro (por lo menos uno de ellos) y salió de pobre, dejó el arrie-

carreta tirada por bueyes y atada con cadenas. Pero, cuál no raje, y al poco tiempo después compró el fundo llamado

sería la sorpresa de la terca nobleza: ¡En el camino se había “Alcantarilla” y comenzó a señorear como hombre de posi-

desatado sola y no quería regresar! , sino que siguió en raudo ción acomodada. Hasta hoy hay gente que señala ese lugar

vuelo hasta un cerro cercano que con el tiempo llegaría a y afirma que todavía quedan monedas y valijas de oro y

conocerse con el nombre de Cerro de la Campana. plata en el cerro Campana”. “Además de esta versión, tam-

Según dicen, allí, en la parte más alta del cerro, ascendió, bién otro de nuestros literatos contemporáneos, el señor

hundiendo una parte de la cumbre en donde quedó enterrada Max Linder, nos ofrece una sugestiva leyenda, sobre la

para siempre. Los pobladores del lugar afirman que a esta tradición que prevalece en el pueblo de Huanchaco, acerca

campana se le oye tocar cada cinco años, para la Festividad de la existencia de una campana de oro macizo, que sin

Quinquenal de la Virgen del Socorro; y que para Semana duda, perteneció a los Chimús, sepultada en la cavernosi-

Santa se ve refulgir oro y plata en las faldas del mencionado dad de dicho cerro, que siempre sirvió como guía o punto de

cerro. orientación a los navegantes”.

Fuente: Percy Valladares, 2008, Relatos Huanchaque- Fuente: Leyendas Ascopanas

ros 1, Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de (http://www.deperu.com/ascope/

Huanchaco, Trujillo. leyendas.htm)

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 287

Percy M. Valladares Huamanchumo

C. EL CERRITO DE LA VIRGEN bajada hacia el mar donde se hundió, y salió después por la

La antigua historia religiosa de Huanchaco también vive Isla Macabí frente al Puerto de Chicama.

unida al Cerrito que lleva por nombre de “La Virgen”. Dice la Otra versión es que del corte salió una campana de oro de

tradición que la Virgen del Socorro permaneció algún tiempo dimensiones apreciables, que despertó la codicia de la gente de

recibiendo culto de las pescadores catequizados en la pequeña los pueblos cercanos, entre ellos Magdalena de Cao y Santia-

ermita de la playa construida por los Franciscanos en 1537, go de Cao; ambos quisieron apropiarse de la campana, y eso

pero misteriosamente desaparecía. La buscaban por todos los culminó en un gran conflicto entre ambos pueblos. Ante estos

parajes cercanos, encontrándola en la cueva de la cumbre del hechos, la campana alzó vuelo hacia Huaca Prieta; allí nue-

Cerrito, situada en lo alto del pueblo; la regresan entre oracio- vamente la encontraron y empezaron los conflictos; por tal

nes y cánticos; mas en pocos días de olvido, nuevamente corre motivo, la campana otra vez tomó vuelo hacia Huanchaco,

la noticia de su desaparición. Los antiguos huanchaqueros teniendo como destino final el Cerro Campana, donde final-

van presurosos al Cerrito donde contemplan sonriente y tier- mente desapareció. De ahí viene el nombre del cerro o monta-

na a su Virgen. Con el cariño y amor de hijos, uno de ellos, la ña que se ubica actualmente entre Trujillo y el valle de Chica-

toma en sus brazos, encaminándose hasta colocarla en su ma. Esta montaña, hace muchos siglos, fue el lugar preferido

ermita. Una vez más, desaparece y los antiguos pescadores, por los mochicas para la realización de sacrificios humanos,

apenados pero llenos de esperanza ,se dirigen al Cerrito y cuál que fueron representados en la cerámica de la época. Las

no sería su sorpresa al contemplar la bendita imagen rodeada montañas fueron sitios sagrados para este pueblo; eran luga-

de una luz extraordinaria ; asentada sobre nubes y la cueva, res donde realizaban ceremonias vinculadas con sacrificios

luminosa. Postrados de rodillas rezan, encienden fogatas y humanos en honor a la deidad principal, que según sus creen-

luminarias. Los Franciscanos comprenden que la Virgen cias, vivía dentro de la misma”.

pedía su Iglesia en la parte alta del Puerto. Como el Cerrito Fuente: Régulo Franco Jordán, El Brujo,

tenía lejanía al mar, los antiguos pescadores derriban el ídolo 5000 años de Historia, págs. 6-7-8.

¨El Pez de Oro¨ que aún existía en la Huaca ó templete pre-

hispánico, cuyo sitio ocupa actualmente la Iglesia Parroquial y

en ella acuerdan colocar la imagen. Regresa la multitud jubi-

losa; ascienden al Cerrito hasta la Cueva; y allí por primera

vez uno de los religiosos franciscanos celebra la Santa Misa,

trasladando después la imagen entre místicas oraciones a la

Huaca que con el transcurrir de los años se convirtió en monu-

mental Iglesia colonial. Los religiosos y los antiguos pescado-

res no olvidaron éstas apariciones. Cada año en Romería se

llegaba al Cerrito a celebrar la Santa Misa; tradición que el

mismo Dean Saavedra la continuó hasta su muerte. La ima-

gen de la Virgen del Socorro permanece en la altura de la

caleta y su Templo sirve como guía y auxilio de los navegantes

Leyenda del Cerro de la Campana. Dibujo tomado del libro “Literatura

y pescadores.

infantil y juvenil de La Libertad” de Saniel Lozano Alvarado.

Fuente: Rvdo. Rufino Benites Vargas, en Percy Vallada- Denota al Cerro Campana con el nombre de Cerro Azul.

res, 2008, Relatos Huanchaqueros 1, Casa de la Cultu-

ra y Turismo del Distrito de Huanchaco, Trujillo.

E. OTROS

D. LA CAMPANA DE ORO “El significado del motivo de la escalera y ola está sugerido

en los casos donde existe una versión modelada, en donde se

“Los habitantes del valle de Chicama y del pueblo de combina con un sacrificio humano (Fig. 10.6). Esta escena de

Magdalena de Cao narran todavía algunas leyendas, ciertas sacrificio es idéntica a diversas escenas de sacrificios que

o no ciertas, sobre la Huaca El Brujo, que al simple hecho de tienen lugar en las cumbres de las montañas (De Bock 1988:

escucharlas, se enciende rápidamente nuestra imaginación y fig. 95). Encima de la ola una víctima sacrificada está tumba-

se abre el sentido del misterio. da con el pelo colgando hacia abajo. En la escena de la monta-

Dicen que del corte de la huaca, denominada por algunas ña la víctima está tendida encima de un pico central. Otra

como Partida, salió antiguamente una carreta cargada de oro correspondencia consiste en la presencia del “dios de la mon-

jalada por bueyes y, por el peso del metal precioso, se dirigió en taña” y una iguana antropomórfica a ambos lados. En un

288 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

ejemplo famoso con cinco picos en fila (Donnan 1978: fig. valle, mostraba al tomar la sangre del sacrificio que él, al mismo

225), hay una corriente de sangre fluyendo desde el pelo de la tiempo, podía controlar la abundancia de las aguas. El control

víctima hacia abajo por la ladera de la montaña, al parecer por un rey sobre las aguas de lluvia para evitar inundaciones, es

imitando un río. En todos los casos, de la montaña y del moti- un concepto muy andino. Bourget (1997) ha demostrado que

vo modelado en escalera y ola, otra víctima desnuda está los esqueletos encontrados en el sitio de los sacrificios en Huaca

echada abajo en el plano. Esta analogía nos permite identifi- de la Luna se relacionan con un evento vinculado a El Niño. Por

car el motivo de la escalera y ola como una representación casualidad los eventos de El Niño siempre empiezan en diciem-

abstracta de una montaña (el triángulo escalonado) y un río bre. Si los sacrificios sirvieron para parar las inundaciones de El

(la ola) corriendo por su ladera. Niño como sugiere Bourget, eso debería haberse traducido por

Se puede suponer que el Templo de la Escalera y Ola está tomar la sangre de las víctimas. Quizás el cambio de color del

relacionado con las montañas, no solamente por su forma pero Sol se refiere a esta metamorfosis. El Sol sube brillante detrás de

también por la Ceremonia del sacrificio. Para entender mejor las montañas, sigue el camino del agua hacia el oeste y baja en el

esta relación tenemos que determinar la orientación del Templo mar cambiando en un color rojo como la sangre y el agua turbia.

de la Escalera y Ola. El deseo de determinar la orientación está En la costa norte existió, posiblemente durante dos mil

inspirado por el hecho de que cuatro participantes de la Ceremo- años, un tipo de templo según el motivo de la escalera y ola. Su

nia del sacrificio miran en una dirección bien marcada. La simbolismo expresó el ciclo anual de regeneración en la natu-

pregunta es: ¿qué están mirando en la distancia?... se podría raleza, documentado por la relación con montañas, ríos,

suponer que el Templo de la Escalera y Ola está orientado hacia sangre y por último con el solsticio de diciembre.

el oeste en imitación de las montañas y los ríos…Allí hay una La gran ceremonia pan-Moche, la Ceremonia del sacrifi-

pequeña roca, aparentemente como una imitación del Cerro cio, que se cumplía en el templo durante la puesta del solsticio

Blanco… La observación podría ser una observación astronó- de diciembre, tenía por objeto el fomento de la llegada de las

mica para establecer la fecha de la Ceremonia del sacrificio… aguas turbias y al mismo tiempo el control sobre la abundan-

Para implantar una fecha fija se necesitó una observación astro- cia de estas aguas tomando la sangre de guerreros vencidos”.

nómica que fuera única para todos los valles. Las fechas de los

Fuente: Edward K. de Bock, 2003, Templo de la Esca-

solsticios son fijas, mientras que las fechas para las otras obser- lera y Ola y la hora del sacrificio humano, publicado en

vaciones cambian según los valles. Por eso la hipótesis es que los “Moche hacia el final del Milenio” Tomo I, S. Uceda

Moche observaron la puesta del solsticio de diciembre que ocu- y E. Mujica Editores, Pontificia Universidad Católica

rre en el sudoeste, la supuesta dirección de la mirada de los per- del Perú. Universidad Nacional de Trujillo.

sonajes. ¿Cuál podría ser el simbolismo de la puesta del Sol en

diciembre para un sacrificio humano en las montañas? Parece “…tenemos evidencia de que un felino costeño fue usado

que el aspecto principal es el simbolismo de transición. Los ríos como modelo del mismo. Este felino tiene el nombre científico

de la costa son parte de un sistema hidráulico dentro de un ciclo de oncifelis colocolo o el nombre común de gato montés (Pe-

de dos temporadas, la temporada de la sequía y la de las lluvias. ters 1991, Sáenz 1998), el cual posee orejas puntiagudas,

Los ríos se llenan cuando las lluvias caen en las montañas desde cuerpo manchado y extremidades rayadas). Esta especie tiene

noviembre. Estas dos temporadas opuestas eran y son asociadas pelo largo que da a su lomo una apariencia dentada u ondula-

a las dos posiciones más extremas del Sol: los solsticios de junio y da. Estas son precisamente las características encontradas en

de diciembre. la cerámica moldeada Moche I excavadas en la misma tumba

En diciembre el Sol se manifiesta en su límite extremo. El de Dos Cabezas por Donnan en 1998 (Fig. 11.3; ver Donnan

cambio de camino simbolizó el ciclo de la naturaleza. Se trata de en este volumen). El uso del símbolo dentado a lo largo del

un momento de gran importancia porque la asociada llegada del espinazo del Animal Lunar puede referirse a la espalda de un

agua en los ríos asegura la vida en los valles desérticos de la gato erizado. También, el uso del símbolo dentado en la espal-

costa. El agua no es clara pero turbia por el barro rojo-marrón, da, o las proyecciones que se extienden desde la cabeza y cola,

llevado de las laderas de las montañas. Al momento del cambio continúan durante casi toda la historia del Animal Lunar. El

cósmico el sacrificio está traspasando un umbral. Su morir en la gato montés ha sido encontrado en áreas a lo largo de la costa

cima de una montaña, un sitio en el límite entre dos mundos, es desde las lomas hasta mil metros sobre el nivel del mar (Kit-

la transición entre la vida y la muerte. Al mismo tiempo, su chener 1991). Lamentablemente, poco se conoce sobre los

muerte provoca la regeneración de la naturaleza por su sangre hábitos de este evasivo animal, pero, como la mayoría de

que es una metamorfosis para el agua turbia que fertilizará los felinos, caza de noche. Esta actividad nocturna nos permite

valles. De un lado el sacrificio tenía que provocar la llegada de relacionarlo con la Luna, que a su vez está asociada con la

las aguas turbias. Del otro lado, el guerrero principal y rey del criatura sobrenatural…. Después de la Conquista de la costa

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 289

Percy M. Valladares Huamanchumo

por los Inkas no hubo cambios significativos del Animal “…Tenemos una figura ovoide liminar que encierra a un

Lunar, mostrando que los Inkas usaron la ideología de los ser antropomorfo de perfil cogiendo un báculo o cetro sobre el

Chimú en lugar de imponer sus propias creencias. El Animal cual hay una estrella. El simbolismo de la figura ovoide hace

mantiene todas sus características, incluyendo el uso del toca- referencia al concepto religioso del “huevo cósmico” que da

do creciente del Divino rey. Aunque su oreja continúa siendo origen al universo, a los dioses y demás descendientes(…).

redondeada más que apuntada, el único cambio consistió en Pléyades o Siete Cabrillas, las cuales se muestran agrupadas

que en lugar de una, se representaron dos de ellas. Durante los en el firmamento. Según Cobo ([1653] 1956: 159),Las

tiempos Chimú y Chimú-Inka, la mayoría de los Animales Cabrillas eran consideradas como progenitoras, encargadas

Lunares aparecen representados en asociación, bien con la de la preservación humana y del movimiento del tiempo a

Luna llena o con la Luna creciente… el Animal Lunar per- partir del cual se tomaba cuenta del transcurso del año. De

manece claramente reconocible a través de los mil quinientos igual forma, Calancha afirma que a partir de la salida de las

años de su existencia… El Animal Lunar está asociado con siete cabrillas contaban el año, señalando: “... aquellas estre-

actividades y objetos particulares… La mayoría de estos llas les daban de comer, y criaban sus sembrados, y tenían el

objetos son celestiales, ya sea la luna o las estrellas. Durante sustento, ley de gratitud, y aún represión contra nuestras

mil quinientos años ésta es la principal asociación en la costa ingratitudes” (Calancha [1638] 1976-78: 554). Se señala

con el animal mítico… En ambos, Chimú y Chimú-Inka, la que este conjunto de estrellas aparece en el mes de junio,

Luna es el único objeto asociado con este animal mitológico. observándose hasta noviembre después del cual del 19 de abril

Sabemos que la Luna es más importante que el Sol en la cos- hasta el 2 de junio prácticamente desaparecen (Urton 1982:

mología de la costa norte, lo que refuerza nuestra propuesta 258; Sakai 1998: 47)… la aparición de LasPléyades en

del origen costeño del Animal Lunar… Aves, serpientes y el cielo revelaba el inicio del ciclo agrícola (Hocquenghem

peces están habitualmente asociados con el animal mítico,… 1987: 25)(…). Asimismo, hay referencias que la observa-

las serpientes son importantes por su habilidad de transfor- ción de las collca o Pléyades ayudaban para predicciones

marse. Es posible que estos animales simbolicen una cualidad climáticas y agrícolas, en tanto que si las estrellas aparecen

trascendental del Animal Lunar, que podría moverse entre los grandes y luminosas, se trata de una señal positiva para la

dos mundos… la Luna y el mar están estrechamente ligados. siembra y futura cosecha, y si se presentan pequeñas y poco

Por extensión, esto podría indicar que el Animal Lunar no se luminosas indican un presagio negativo (Arriaga [1621]

asocia sólo con el cielo, sino también con el mar, y posiblemen- 1920: 223). En suma, podemos asegurar que las constelacio-

te con la figura de la mujer sobrenatural. Esta relación, aun- nes servían de modelos para el desenvolvimiento de la vida de

que indirecta, nos ofrece un reflejo más completo de la cosmo- los seres vivientes”.

logía de la costa norte… el Animal Lunar es una representa- Fuente: Régulo Franco Jordán y Juan Vilela Puelles,

ción basada enteramente en el gato montés, el oncifelis colo- 2003, Aproximaciones al Calendario Ceremonial mochi-

colo… Mientras algunos argumentan que el Animal Lunar ca del Complejo El Brujo, Valle Chicama, publicado en

Chimú tiene una apariencia de zorro, hemos demostrado la “Moche hacia el final del Milenio” Tomo I, S. Uceda

continuidad del mismo desde sus orígenes como felino… el y E. Mujica Editores, Pontificia Universidad Católica

territorio del Animal Lunar es el cielo, lo cual se demuestra en del Perú. Universidad Nacional de Trujillo.

su constante asociación con la Luna y estrellas... el Animal

Lunar, debido a su longevidad, tiene múltiples funciones como “Entre las plantas no cultivadas que hemos registrado en

su relación con el cielo y los sacrificios. Existió por largos Gramalote como achupallas (Tilandsia sp; Tilandsia purp-

periodos de tiempo en las culturas costeñas, pero no cambió ùrea)... estas también fueron aprovechadas por el poblador de

mucho en su apariencia o asociaciones… Claramente este ser Gramalote.

fue una figura importante en la cosmología de la costa norte. En el caso de las achupallas... consideramos que han sido

Simultáneamente, la presencia perdurable del mismo provee utilizadas principalmente como combustible, tal como se ha

un testimonio de continuidad en la cosmología costeña, lo cual reportado para otros sitios como Las Aldas (Fung 1969), Los

sugiere que a pesar del cambio de la organización socio- Gavilanes (Bonavia 1982: 340)”.

política, la cosmología costeña persistió”. Fuente: Jesús Briceño Rosario y Brian R. Billman,

Gramalote y el Periodo Inicial en el Valle de Moche.

Fuente: Carol Mackey y Melissa Vogel, 2003, La luna Nuevos datos de un viejo sitio de pescadores.

sobre los Andes: una revisión del animal lunar, publica-

do en “Moche hacia el final del Milenio” Tomo I, S.

“…dice otro caso semejante, que aviendo de edificar en

Uceda y E. Mujica Editores, Pontificia Universidad

Católica del Perú. Universidad Nacional de Trujillo. Colonia la Iglesia mayor de san Pedro el Metropolitano Uvi-

290 | Pueblo cont. 23(2) 2012

Evidencia cultural en el Cerro Campana

lliberto, la noche antecedente al començar el tenplo se oyeron más generales en Chan Chan y avanzando hacia la lucha con

vozes de espíritus infernales, que unos con otros se dolían, i los Incas, Antonio de la Calancha señala que Querrutumi

con doloridas quejas lamentavan, que los expelían de aquel era el más valeroso general Chimú y cita lo siguiente:

lugar tantos años asiento suyo. A un cerro distante de Pacas- “... ( ) Qué el gran general Chimo Querrutumi después de

mayo en el valle de Chicama cinco leguas de Trugillo bendijo i muchas victorias en el Sur fue mandado llamar desde el norte

exorcisó el santo Arçobispo don Toribio, porque le informaron para apoiar a las tropas situadas en el palacio Chimo ante el

se oían entre las muchas guacas que tiene el cerro de estos ataque inca...” (Calancha pg. 1261).

atanbores i cantos tristes; i dejando los Demonios aquel lugar,

asisten en otros, a que tan aquerenciados estavan entre estos “... ( ) Querrutumi inicia la marcha i pasa por la ciudad

Indios. Es asentado entre aquellos Indios, que las visiones i Chimo con fuerza pero al pie de ese cerro Campana, i nada

ruidos deste cerro de la Canpana se ocasiona, de que un vale- tenía que hacer ante el avance de las tropas incas, Querrutu-

roso Capitán del Chimo llamado Querrutumi aviendo venci- mi i al verse vencido decidió matarse i en el acto, ( ) vertiendo

do a los egércitos de Lima, tres vezes fue después vencido, i de su sangre al pie del Campana ( ) i de una gran fuerza escondi-

dolor se mató él i sus amigos en aquel cerro”. da i el ejercito Inca gana la lucha...” (Calancha pg. 1262).”

Fuente: Antonio De La Calancha, 1638 [1974], Coró- Fuente: Maycol Christian Armas Sánchez, El centro

nica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú con administrativo de Chiquitoy Viejo, publicado en el blog

sucesos ejemplares en esta Monarquía, Tomo IV, Archivo “Costumbres Perú, Historia viva de nuestros pueblos”

y Biblioteca Nacionales de Bolivia, La Paz. http://costumbreshistoriavivadeunpasado.blogspot.co

m/2011/08/chiqtoy-viejo-chiq-lugar-sitio-

“ y auiendo de ellos algunas victorias paso a Guamachu- espacio.html

co, yde alli a Cajamarca, donde hallo viva, y alentada resis-

tencia en el Senor de aquella Provincia llamado Cusmango Santa Cruz Pachacútec Yanti, manifiesta también lo

Capac, el qual como tuviesse nueva de la venida de los Yngas siguiente en sus escritos: “...Ofuscado por el gran ejercito Inca

de el Cuzco, y de el bien guarnecido egercito que traian apelli- y al verse rodeado por estos el gran general Querutomi y sus

daron toda la tierra y hicieron con Chimocapaz (que tenian el tropas se dirigió a defender la gran fortaleza escudriñada entre

Ymperio, y Senorio en los llanos, y arenales de el Piru desde dos grandes Apus, i continuo su marcha pero los guerreros

Guarmei hasta Tumbez) que les proveiesse de socorro contra Incas casi i encima de sus guerreros evitaron la marcha i al pie

aquel poderoso y cruel enemigo, y Chimocapac (que de ordi- del cerro mayor decidió suicidarse i verter su sangre en su i

nario tenia gente en Campana) le proveio de un mediano apreciado territorio...”

numero de soldados dandoles por Capitan un animoso man- Fuente: Arq. Arturo Paredes, El centro administrativo

cebo deudo suyo, que hizo en defensa de los Cajamarcas, de Chiquitoy Viejo, publicado en el blog “Costumbres

suertes marauillosas, mas al cabo fueron vencidos, y la tierra Perú, Historia viva de nuestros pueblos”

http://costumbreshistoriavivadeunpasado.blogspot.co

tomada, y Cusmango muerto, y puesto en su Alcazar (o for-

m/2011/08/chiqtoy-viejo-chiq-lugar-sitio-

taleza) presidio de parte de los Yngas como lo tuvieron de

espacio.html

costumbre hacer en las tierras que conquistauan”.

Fuente: Miguel Cabello Valboa, 1586 [1951], Misce- “…El ejército imperial inka derrotó a los aliados en Caja-

lánea antártica: una Historia del Perú antiguo, Instituto marca. Y, de bajada, persiguió a las huestes chimú hasta la

de Etnología, Facultad de Letras, Universidad Nacio- costa siguiendo el cauce del río Moche. Al final, en precipita-

nal Mayor de San Marcos, Lima.

da acción, parte de las fuerzas chimú se encerraron a resistir

en la amurallada ciudad de Chan Chan –refiere el cronista

“Los Chimús fueron grandes guerreros y jamás quisieron

Cabello Valboa–...”

someterse al imperio Incaico, ejemplo de esto tenemos al gran

general Chimú Querrutumi, quien fue enviado por Mincha- Fuente: Alfonso Klauer, Cañete y Chimú: una gran

caman a detener el avance Inca en el sector Sur en los territo- lección de la historia, publicado en “Tahuantinsuyo: El

Cóndor herido de muerte”

rios del actual departamento de Lima el cual salió con sus

http://www.eumed.net/libros/2005/ak3/2g.htm

tropas posiblemente desde Chiqtoy hacia el sur uniéndose con

Pueblo cont. 23(2) 2012 | 291

También podría gustarte

- Final Problemas Fallas SimetricasDocumento44 páginasFinal Problemas Fallas SimetricasLarry Ivan33% (3)

- Sitio Arqueológico Tres TomasDocumento2 páginasSitio Arqueológico Tres TomasMayra SanchezAún no hay calificaciones

- Segundo Informe Descripcion de La Vasija - Robert Cristhian Mucha PeraltaDocumento5 páginasSegundo Informe Descripcion de La Vasija - Robert Cristhian Mucha PeraltaROBERT CRISTIAN MUCHA PERALTAAún no hay calificaciones

- Uso Del Mar en Los ArawakDocumento19 páginasUso Del Mar en Los ArawakMiguel ZavalaAún no hay calificaciones

- REVISTA FIESTACULTURA Fiesta Cruz de HuarazDocumento4 páginasREVISTA FIESTACULTURA Fiesta Cruz de HuarazKevin Alexander Rodriguez SanchezAún no hay calificaciones

- Visión General y Fundamentación Del Método EtnográficoDocumento12 páginasVisión General y Fundamentación Del Método EtnográficoDANITZA GIANELLA FLORES CRUZAún no hay calificaciones

- NascaDocumento31 páginasNascaShian MartinezAún no hay calificaciones

- TRABAJO de Tumbas Reales de SipanDocumento10 páginasTRABAJO de Tumbas Reales de SipanMartha Jhenifer Vallejos SalazarAún no hay calificaciones

- Intermedio Tardío 1 Lambayeque - ChimúDocumento29 páginasIntermedio Tardío 1 Lambayeque - ChimúFranceska KarrazkoAún no hay calificaciones

- La Presencia en La Moche Del Valle de NepeñaDocumento4 páginasLa Presencia en La Moche Del Valle de NepeñaPaty CustodioAún no hay calificaciones

- Valles de TrujilloDocumento7 páginasValles de TrujilloHector Gutierrez JaraAún no hay calificaciones

- Arqueología de JequetepequeDocumento3 páginasArqueología de JequetepequeAida Cruz BuchelliAún no hay calificaciones

- Rutas AncestralesDocumento75 páginasRutas AncestralesAna Lucía Guevara JuárezAún no hay calificaciones

- JayhuamachayDocumento2 páginasJayhuamachayJhonicha HuaracaAún no hay calificaciones

- ANTECEDENTESDocumento2 páginasANTECEDENTESguillermoAún no hay calificaciones

- Reseña Histórica de La Región AncashDocumento7 páginasReseña Histórica de La Región AncashCirilo Metodio Guerrero AlegreAún no hay calificaciones

- Wititi y Otros PDFDocumento44 páginasWititi y Otros PDFJosé Luis CoaritaAún no hay calificaciones

- PUMACAYANDocumento9 páginasPUMACAYANNoé Ruy Paucar AmadoAún no hay calificaciones

- Arquitectura Estilo Identidad Horizonte TardioDocumento26 páginasArquitectura Estilo Identidad Horizonte TardioLourdes MurriAún no hay calificaciones

- Cultura ChancayDocumento3 páginasCultura ChancayWhitney AsViAún no hay calificaciones

- Evolucion de La Arquitectura PeruanaDocumento13 páginasEvolucion de La Arquitectura PeruanaheberAún no hay calificaciones

- Cultura MochicaDocumento4 páginasCultura MochicaGustavo OrellanaAún no hay calificaciones

- Cultura Chavín FinalDocumento12 páginasCultura Chavín FinalJenifer Diaz MejiaAún no hay calificaciones

- Huaca RajadaDocumento2 páginasHuaca RajadaOlenka De La Cruz100% (1)

- Perfil de Tesis Monográfica CorregidoDocumento20 páginasPerfil de Tesis Monográfica CorregidoJulio Antonio Paredes Olivera100% (1)

- Sombrero de PajaDocumento7 páginasSombrero de Pajalucero roblesAún no hay calificaciones

- Canales Andinos PrecolombinosDocumento26 páginasCanales Andinos PrecolombinosIVAN NERIO DE LA CRUZ50% (2)

- Aypate: Ciudad Inca-PerúDocumento4 páginasAypate: Ciudad Inca-PerúAlex Guerra TerraAún no hay calificaciones

- La Cultura MochicaaaaDocumento15 páginasLa Cultura MochicaaaaCriss Gonzales RiosAún no hay calificaciones

- El Estigma de Los PalafitosDocumento2 páginasEl Estigma de Los PalafitosMaría Nahomy Castillo AbrilAún no hay calificaciones

- Turismo Arqueologico TacnaDocumento9 páginasTurismo Arqueologico TacnaRENZO WALDIR MAYTA LOPEZAún no hay calificaciones

- Semana 9Documento60 páginasSemana 9JESSICA LUZMILA RUIZ CORTEZAún no hay calificaciones

- Sistema de Numeración de Los IncasDocumento2 páginasSistema de Numeración de Los IncasRaul Hilari LipaAún no hay calificaciones

- Necropolis de AnconDocumento6 páginasNecropolis de AnconIvan AsteteAún no hay calificaciones

- El Horizonte MedioDocumento35 páginasEl Horizonte MedioGeyvi Chumacero100% (1)

- Paredes Grados, RolandoDocumento108 páginasParedes Grados, RolandoVictor TufinioAún no hay calificaciones

- Arqueologia de AyavacaDocumento42 páginasArqueologia de AyavacaAngeles Granda de RenteriaAún no hay calificaciones

- Cerámica NazcaDocumento4 páginasCerámica NazcaroyomaralfaroreyesAún no hay calificaciones

- Sánchez-Valdivia - PPT Purulén, Morro de Etén y Huaca Lucía-CholopDocumento32 páginasSánchez-Valdivia - PPT Purulén, Morro de Etén y Huaca Lucía-CholopSABAS SANCHEZ SANCHEZ0% (1)

- Mapa LambayequeDocumento1 páginaMapa Lambayequemaria isabel salvatierra capaniAún no hay calificaciones

- Complejo Arqueológico San José de MoroDocumento2 páginasComplejo Arqueológico San José de MororoxanaAún no hay calificaciones

- Huchuy Qosqo Esta Ves Si FinalDocumento43 páginasHuchuy Qosqo Esta Ves Si FinalMiguel AguirreAún no hay calificaciones

- Tomebamba, MuseologiaDocumento138 páginasTomebamba, MuseologiaJonathan Villacís ReyesAún no hay calificaciones

- CHOTUNA-CHORNANCAP Templos, Rituales y Ancestros LambayequeDocumento68 páginasCHOTUNA-CHORNANCAP Templos, Rituales y Ancestros LambayequeJuan Jesús Suclupe Ipanaque100% (1)

- Proyecto de Excavación Arqueológica de FaicalDocumento13 páginasProyecto de Excavación Arqueológica de FaicalCRISTHIAN YOMAIRO GUERRERO CORDOVA100% (1)