Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Iglesia Primitiva

Iglesia Primitiva

Cargado por

Nilton Muñoz Atalaya0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

2 vistas10 páginassobre la iglesia

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentosobre la iglesia

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

2 vistas10 páginasIglesia Primitiva

Iglesia Primitiva

Cargado por

Nilton Muñoz Atalayasobre la iglesia

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 10

IGLESIA PRIMITIVA

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

En los evangelios la expresión "Iglesia" aparece sólo

dos veces. En Mt 18,17 se refiere a la comunidad

local al tratar la corrección fraterna, y en Mt 16,18

recuerda que Jesús habló de la Iglesia en sentido

amplio: "Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia".

Además de esta breve referencia terminológica al

ministerio de Jesús, en la segunda mitad del siglo i,

Ef 5,25 afirma: "Como Cristo amó a la Iglesia y se

entregó por ella". De esta forma germinal se expresa

la relación fundadora, originaria y fundante entre l

Jesús y la Iglesia. Ya en los inicios del siglo ii,

Ignacio de Antioquía habla claramente de la "Iglesia

católica" (Smyrn. 8,2), y a finales de este mismo

siglo, Celso distingue entre los conventículos

gnósticos y "la gran Iglesia" (Orígenes, Contra

Celsum, 5,59).

Toda esta etapa configura la Iglesia primitiva en su

época apostólica, cuyo testimonio inspirado es el NT

(I Inspiración), redactado en su mayor parte en el

siglo I d.C. En la primera mitad del siglo II d.C. aún

se incorpora al canon del NT alguna obra -

posiblemente 2Pe-, en coincidencia con los primeros

escritos no canónicos. Algunos de estos últimos,

como los "Padres apostólicos" y los ! "Apologetas",

sirven de guía teológica para la Iglesia en los siglos

sucesivos. Otros son clasificados como /apócrifos e

incluyen una teología que es calificada como

herética, ya sea gnóstica o doceta. Ya en la segunda

mitad del siglo II d.C, se cierra definitivamente tal

época, y con l Ireneo (obispo de Lyon en el 177

d.C.), empieza el período propiamente patrístico.

La importancia de la época apostólica de la Iglesiá

primitiva para la teología fundamental es decisiva

por razón del .carácter definitivo de la revelación

plena que es Jesucristo, puesto que después de 1

"no hay que esperar ya ninguna revcación pública

antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor

Jesucristo" (DV 4; cf 2.17): de ahí que esta época

sea norma y fundamento para la Iglesia de todos los

tiempos (cf K. Rahner). Precisamente el concilio

Vaticano II al hablar de esta época engloba a "los

apóstoles" y a los llamados "varones apostólicos"

(DV 7 y 18), y así reafirma el origen apostólico de los

evangelios, cuyo proceso de formación triple -

Jesús/apóstoles/evangelistas-posibilita la recta

comprensión de su carácter histórico (cf DV 19). Este

origen apostólico también es propio de los restantes

escritos del NT (cf DV 20). De esta forma e1

Vaticano IIrecoge la tesis del decreto

Lamentabili,que sustentaba que con los apóstoles se

cerró la revelación (c€ DS 3421). Ya desde un punto

de vista más sociológico-histórico, esta época

apostólica puede dividirse en tres períodos, que

coinciden aproximadamente con tres generaciones

(cf R.E. Brown): el período apostólico (ca. 30-65),

el período subapostólico (ca. 66-100) y el período

posapostólico (ca. 100-150).

I. EL PERÍODO APOSTÓLICO: CA. 30-65 D.C. 1) La

comunidad y su vida. Aunque inicialmente Jesús no

tuviese un interés explícito en crear una sociedad

formalmente distinta, a pesar de que existía en su

predicación y vida una clara "eclesiología implícita" y

procesual (cf CTI de 1986, n. 3,2; t Jesús y la

Iglesia), muy pronto los cristianos se convirtieron en

una comunidad reconocida, en la cual el bautismo

tenía la función de designar los seguidores de Jesús.

El amplio uso de la expresión koinonia, comunidad/

comunión, en el NT -13 veces en la literatura

paulinamanifiesta la forma de vida de estos

bautizados, y quizá sea reflejo del nombre esenio de

Qumrán dado a su comunidad, yahad: "la única", "la

común-unidad" (1QS 1:1.16; 5:1.2. 16...). Otras

designaciones son los "discípulos" (27 veces en He),

los "santos" (tres en He 9 y 26,10), el "camino" (seis

en He, que recuerda también Qumrán 1QS 8:12-14),

los "cristianos" (He 11,26) y la ".`Iglesia" (28 en

He). Será esta última la expresión progresivamente

prevalente, y se usará tanto para significar las

comunidades locales (He 15,45; 16,5) como para -un

ámbito más amplio (He 5,11; 9,31). En su trasfondo

puede verse una referencia al momento en que

Israel se convirtió en pueblo de Dios a través de la

alianza, y que en Dt 23,1-9 es calcado como qahai, -

asamblea-, expresión que los- LXX traducen

por ekklesia -Iglesia-. Otro signo claro de la

continuidad con Israel viene dado por la expresión

"los doce", referida a las doce tribus de Israel como

expresión-síntesis de todo el pueblo y que está

también presente en Qumrán (cf el "Consejo de los

doce hombres": IQS 8,1).

El modelo de vida de esta "comunidad" cristiana está

bien descrito en He 2,42, y refleja un claro trasfondo

judeo-cristiano en sus cuatro aspectos. Por un

lado, la oración: los evangelios se refieren

primariamente a la oración judía Shema (cf Mc

12,29); a su vez, los himnos cristianos primitivos,

tales como el Magníficat y el Benedictus (Le 1,46-

55.68-79), son un mosaico de referencias del AT y

manifiestan grandes similitudes con los himnos de

Qumrán; los mismos himnos cristológicos primitivos

tienen amplias citas judías (Flp 2,5-11; Col 1,15-20;

Jn 1,1-18), y en la oración del Señor resuena

claramente la oración judía (Lc 11,2-4; Mt 6,9-13).

Por otro lado, se celebra la fracción del pan: en He

se habla de la asistencia al templo para orar; así

Pedro y Juan (2,46; 3,1; 5,12.21). Esto muestra

cómo en los primeros pasos de los judeo-cristianos

se mantenían sus prácticas judías. La "fracción del

pan" se impuso además como actualización de la

fiesta pascual judía en clave eucarística. También el

modelo judío afectó el tiempo de tal celebración. En

efecto, a la caída de la tarde del sábado ya era

permitido reunirse a los judeo-cristianos, que así

celebraban juntos la eucaristía cristiana en espera

del "primer día de la semana", conocido ya desde

finales del siglo I d.C. como "el día del Señor" (Ev.

Pedro 9,35; 12,50; Didajé 14,1).

El tercer aspecto es la enseñanza de los apóstoles: a

partir de la ley, los profetas y los otros escritos, "los

apóstoles y los varones apostólicos" completaron

esta Sagrada Escritura enraizados en la enseñanza

de Jesús y progresivamente redactaron una segunda

parte con el título de Nuevo Testamento, que se

completó definitivamente durante el siglo II. A su vez

se produjo un proceso similar en el judaísmo a

través de la "Misná", una segunda enseñanza a

través de las Escrituras, publicada a finales del

mismo siglo, base de todo el desarrollo posterior del

judaísmo.

Finalmente, el cuarto aspecto es la comunidad de

bienes: era la puesta en común de los bienes

atestiguada en He 2,44s; 4,32-37; 5,1-6. Aunque

puedan encontrarse elementos de "idealización" en

esta descripción lucana, la perspectiva encaja con la

tradición de Qumrán, que ve en esto un signo

escatológico (1QS 1:11-15). A su vez, Pablo parece

confirmar esta situación al hablar de la colecta a

favor de los pobres de Jerusalén (Rom 15,26; Gál

2,10; 1 Cor 16,1-3). Por otro lado, tal forma de

proceder es vista como característica de la ética

cristiana, que condena la riqueza y ensalza la

pobreza (Lc 1,53; 6,24; Mc 10,23; 2Cor 8,9; Sant

5,1), y es requisito para los ministros el que sean

buenos administradores (1Pe 5,2; 1Tim 3,4s).

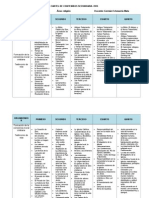

2) Diversidades en la comunidad. Progresivamente,

la comunidad primitiva se encontró con un nuevo y

decisivo desafío: la entrada de gentiles, que suscitó

un vivo debate entre tres principales portavoces:

Pedro, Santiago y Pablo. Hacia la mitad del siglo I

d.C. se produjeron unas actitudes diferentes entre la

comunidad cristiana, que reflejan diferencias

teológicas atestiguadas en el NT y que dieron varios

grupos de cristianismo judeo-gentil: el primer grupo

insistía en la plena observancia de la ley mosaica,

incluida la circuncisión (He 11,2; 15,2; Gál2,4; Flp

1,15-17...). El segundo grupo mantenía la

importancia de la observancia de algunas prácticas

del judaísmo, pero sin la circuncisión (He 15; Gál 2;

Pedro y Santiago...). El tercer grupo, en cambio,

negaba la necesidad de prácticas judías,

especialmente en las comidas (He 15,20-39; Gál

2,11-14; 1Cor 8; Pablo). Finalmente,

el cuarto grupo no daba importancia al culto y a las

fiestas judías, y se oponía claramente al templo,

como refleja el discurso de Esteban (He 7,47-51) y,

con más radicalidad, la carta a los Hebreos (8,13) y

algunos textos joánicos (Jn 8,44; 15,25; Ap 3,9).

Este dibujo de la comunidad primitiva en el período

apostólico hasta el año 65 d.C. es fuertemente

apostólico, ya que los evangelios, Hechos y Pablo

indican la importancia de los apóstoles como grupo o

como individuos en este período formativo. De ahí

las observaciones ya presentes en el documento

cristiano más antiguo, como es la 1Tes, que pide

respeto "a los que os presiden en el Señor" (5,12), y

a su vez en escritos posteriores se subraya la

diversidad de funciones en las primitivas Iglesias

paulinas (Flp 1,2: "los inspectores/obispos y

diáconos"; 1Cor 12: los numerosos carismas).

II. EL PERÍODO SUBAPOSTÓLICO (ÚLTIMO TERCIO

DEL SIGLO I) Y POSAPOSTÓLICO (INICIOS DEL

SIGLO II). 1) La gran transición. A partir del año 66

d.C. las tres figuras más conocidas de la Iglesia

primitiva (Santiago, Pedro y Pablo) ya han muerto

como mártires. En este último tercio del siglo 1, más

que conocer nuevos nombres de "varones

apostólicos", éstos se cubren bajo el manto de los

apóstoles ya desaparecidos: de ahí la nomenclatura

de período "subapostólico" (cf R.E. Brown). Así, Col,

Ef y las cartas pastorales hablan en nombre de

Pablo. El evangelio más antiguo, Mc, asume el

nombre de un compañero de Pedro y Pablo. Mt se

atribuye a uno de los doce, y Lc, al compañero de

Pablo. El cuarto evangelio se refiere a la tradición del

discípulo amado. Las cartas de Sant, Pe y Jds son

ejemplos de una trayectoria subapostólica. En

definitiva, el testimonio cristiano del período

subapostólico se convierte en menos misionero y

móvil, y más pastoral y estable para consolidar las

iglesias constituidas en el período apostólico anterior

(entre los años 30 y 60 d.C.).

Otra transición interna fue el progresivo dominio de

los gentiles. De hecho, la destrucción de Jerusalén

comportó que la Iglesia de Jerusalén no perpetuase

su función preeminente como antes del año 65 d.C.

(cf Gál 1-2, y la colecta paulina). Si He 15,23

describía la Jerusalén del año 50 d. C. como

interlocutora de los cristianos de Antioquía, Siria y

Cilicia -y quizá también de los de España, de acuerdo

con la voluntad de Pablo de visitarla (Rom 15,24.28)

y del testimonio de tal realización (1 Clem. 5,7; Frag.

Muratori, hacia el 180 d.C.)- al final del siglo 1 d.C.

la Iglesia de Roma habla a los cristianos del norte de

Asia Menor y de Corinto (1 Pe 1,1; 1 Clem.) y es

calificada como "preeminente en la caridad"

(IGN., Rom.). Así, mientras que a finales del 50 d.C.

Pablo confiaba aún en la plena incorporación de

Israel (Rom 11,1116: "mi linaje', en este período

subapostólico, He nos transmite las últimas palabras

de Pablo sobre este pueblo que no ha querido

entender y que por esto la salvación ha sido enviada

a los gentiles que la acogerán (28,25-28). A pesar de

la afirmación de la ruptura del muro de hostilidad

que les separaba (Ef 2,13-16), se acrecienta una

dura polémica contra "la sinagoga de Satán" (Ap 2 9;

3,9) y contra el templo (He 7,47-51; Heb 8.13; Jn

8,44; 15,25).

Esta transición va ligada también a la del judaísmo.

La revuelta judía del 66/70 d.C. no tuvo un

soporte uniforme dentro del judaísmo, especialmente

entre el sector más selecto de los fariseos, que se

convirtieron entonces en los más

dominantes. Progresivamente los judeo-

cristianos fueron considerados como secta y

excluidos de la sinagoga (la airesis -secta- de He

28,22; cf H. Cazelles). La comunidad de Jn atestigua

este proceso al recordar que quien confesaba a Jesús

era expulsado de la sinagoga (9,22.34;12,42) y aun

ejecutado (16,2), en el sentido de que sin la

protección de la sinagoga los cristianos eran vistos

como ateos según confirma en el año 112 d.C. Plinio

el Joven, gobernador de Bitinia.

Progresivamente, pues, el cristianismo apareció

como una nueva religión al crecer los procedentes de

los gentiles y al ser excluidos sus seguidores de las

sinagogas. Los antiguos privilegios de Israel según el

AT: "un pueblo escogido, un sacerdocio real y una

nación santa" (Éx 19 5s; Ez 43,20s) se convierten en

calificativos propios de los cristianos (cf 1Pe 2,9s.).

Como ejemplo de radicalización de esta postura se

encuentra Marción a mitad del siglo H d.C., que

prescinde del AT, extremo no aceptado por la gran

Iglesia. Can todo, también quedaron judeocristianos

en este período. En efecto, parece que los que

rehusaron la revuelta cruzaron el Jordán hacia la

zona de la ciudad de Pella (cf EUSEBIO, Hist.

Ecle. 111, 5.3), y así pudieron preservar un vibrante

testimonio del judeo-cristianismo. Dentro de este

período, entre los años 65/95 d.C., el evangelio de

Mt se mueve entre la misión "a las ovejas de la casa

de Israel" (10,6) hasta la que llega a todas las

naciones (28,19). Pablo va contra la imposición de la

ley, "ya que el hombre es justificado por la fe y no

por las obras" (ltom 3,28). Santiago en cambio dice:

"por las obras es justificado el hombre y no por la fe

sola" (2,24). Será Pedro quien se presenta como

amigo de ambos (2Pe 3,15s; Clem.); y aunque es

criticado también por ellos (Gál 2,11-14), emerge

como la imagen de figurapuente en esta Iglesia

apostólica (l Ministerio petrino).

2) La vertebración de la eclesiologia tardía del NT. La

desaparición de los grandes apóstoles, la destrucción

de Jerusalén y la creciente separación del judaísmo

produjo varias reacciones en los cristianos del

período sub y posapostólico que configuraron los

elementos base de la eclesiología naciente en

una institución eclesial ya regularizada, que se dibuja

en tres etapas en la misma literatura paulina (cf M.Y.

Mac Donald). Este proceso es calificado

frecuentemente de forma negativa, y no sin poca

precisión, como l "protocatolicismo". Mejor sería

reconocer que cada religión necesita una tradición y

una institucionalización reguladora para poder

transmitirse (cf N. Brox). Así, las primeras y grandes

cartas de Pablo manifiestan los comienzos de

esta institucionalización que construye la comunidad:

es un momento en el que prevalece una cierta

autoridad carismática -que la persona misma de

Pablo visibiliza-, aunque bien enraizada en su origen

divino y apostólico. En la segunda etapa, tipificada

por Col y Ef, se percibe la institucionalización, que

progresivamente estabiliza la comunidad: la ausencia

del apóstol conlleva un establecimiento de una cierta

autoridad y vertebración según el modelo familiar en

las Iglesias y la acentuación de la unidad en la

Iglesia dentro de la diversidad en el texto

paradigmático de Ef 4,46: Un solo Señor, una sola

fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo

cuerpo un solo Espíritu, un solo Dios y Padre" (cf

PONT. CoM. BIBLICA, Unidad y diversidad en la

Iglesia de 1988). Finalmente, las cartas pastorales

muestran

la institucionalización que protege definitivamente la

comunidad: de ahí el papel decisivo de Timoteo y

Tito, a quienes se dirigen estas cartas, así como el

papel emergente de los presbyteroi (presbíteros/

ancianos) y de la episkopé (supervisión/ obispo) en

cada ciudad.

Así la desaparición de la generación apostólica creó

de forma especial una situación totalmente nueva

para la Iglesia que, de acuerdo con el principio de la

"tradición por sucesión" (la famosa fórmula de

IRENEO, Adv. Haer. III, 3.1), la obligó

paulatinamente a encontrar "sucesores" del

particular "ministerio" que ejercían los apóstoles.

Esta transición entre el período apostólico y el

período sub y posapostólico se hizo de forma

relevante con la ayuda de la función de

la episcopé. Las comunidades locales sub y

posapostólicas experimentaron la necesidad primera

de consolidarse en un "lugar" y de mantenerse en la

"catolicidad" de la Iglesia una. Esta misión, este

ministerio, fue asumido por aquellos que sucedían a

los apóstoles en su particular episcopé, se llamaran

obispos o presbíteros, tal como se manifiesta en Tit

1,7-11 y ITim 3,1-7, así como en la 1 Clem. de

finales del siglo i d.C.

Correlativamente se pasa de un apostolado

misionero al episcopado local. Cada comunidad tenía

un colegio de ministros locales y de forma

preeminente, a partir de la presidencia única de la

celebración eucarística, se asumió el episcopado

monárquico. Así pues, progresivamente se condensó

en una misma persona aquello que venía de

la episcopé apostólica y aquello que definía ya al

obispo local. De esta forma, hacia el 110 d. C.,

Ignacio de Antioquía da ya el testimonio consolidado

del triple grado del ministerio apostólico: los obispos,

los presbíteros y los diáconos, establecidos "hasta los

confines de la tierra" (1GN, Eph. 3,2).

3. CONCLUSIÓN. Con el último escrito del NT, la 2Pe,

se concluirá propiamente la Iglesia primitiva en su

época apostólica, y por tanto en su fase constitutiva

y fundante (cf DV 4), probablemente hacia inicios del

siglo n d. C. y no más allá de su mitad (en el caso de

confirmarse que la 2Pe refleja la discusión con

Valentiniano y Marción hacia el 140 d.C.). Época

apostólica que se refleja en el testimonio inspirado

que es el NT, el cual completa al reconocido desde

entonces como su primera parte o AT, especialmente

en su versión griega usual de los LXX. Época

marcada por una progresiva institucionalización de

la koinonía naciente, en la cual emerge la función

progresiva de los sucesores de los apóstoles, cuyo

"ministerio eclesiástico de institución divina es

ejercido por aquellos que desde antiguo fueron

llamados obispos, presbíteros y diáconos"(LG 28). A

su vez, la imagen final de Pedro en 2Pe, que abraza

Pablo y Santiago, a través de Judas (y si su origen

fuera Roma, cosa que no debe excluirse, -cf 3,1-

,esta imagen quedaría aún más confirmada con la

función clave de esta Iglesia en la segunda mitad del

siglo u d. C.), sirve de nuevo como figura-puente

entre ambas tendencias y a su vez como palabra

final y autorizada de la Iglesia primitiva, norma y

fundamento de la Iglesia de todos los tiempos.

BIBL.: AcmexE R., La Iglesia de Antioquía de

Siria, Bilbao 1988; La Iglesia de

Jerusalén, Bilbao 1989; La Iglesia de los

Hechos, Madrid 1989; BeowN R. E., La comunidad

del discípulo amado. Salamanca 1987; Antioch and

Rome, Londres 1983; Las Iglesias que los Apóstoles

nos dejaron, Bilbao 1986; Early Church: The New

Jerome Bíblica¡ Commentary, Nueva Yersey 1990,

1338-1346 (§ 80: 1-33); Baox N., Historia de la

Iglesiaprimitiva, Barcelona 1987; CAZELLES H., La

naissance de l'!r`glise, secte juive

rejetée, París 19832; COMISSION BIBLIQUE

PONTIFICALE Unité et Diversité dans 1 Église. Texte

officiel de la C.B.P. (1988) et travaux personnels des

membres, Ciudad del Vaticano 1989; CWIExowstcl

F.J., The Beginnlngs ojthe Church, Nueva

Jersey 1988; LEG1D0 M., La Iglesia del Señor. Un

estudio de ec%siología

paulina, Salamanca 1978; LOnEMANN G., Das jrühe

Christenturn nach den Traditionen der

Apostelgesehichte, Gotinga 1987; MACDONALO M.Y.,

The Pauline Churches, Cambridge 1988; MEEKS

W.A., Los primeros cristianos

urbanos Salamanca 1987 PtE-NINO f S., La

apostolicidad de la Iglesia y el ministerio del

obispo, en "Diálogo ecuménico"

También podría gustarte

- Dame Lo Que Mandas y Mándame Lo Que Quieras - Agustín de HiponaDocumento5 páginasDame Lo Que Mandas y Mándame Lo Que Quieras - Agustín de HiponaSegundo Sánchez LeónAún no hay calificaciones

- 01 - Ecclesia - de - Trinitate Cipriano (La Unidad de La Iglesia El Padrenuestro A Donato...Documento96 páginas01 - Ecclesia - de - Trinitate Cipriano (La Unidad de La Iglesia El Padrenuestro A Donato...Arte Para CristoAún no hay calificaciones

- Kuyper Abraham Mujeres Del Nuevo Testamento PDFDocumento41 páginasKuyper Abraham Mujeres Del Nuevo Testamento PDFTammy Gonflor100% (3)

- 4 - Jesús Nos Incorpora A La Vida deDocumento13 páginas4 - Jesús Nos Incorpora A La Vida deMarianela Quesada100% (1)

- Periodo PrimitivoDocumento8 páginasPeriodo PrimitivonaomyAún no hay calificaciones

- La Comunidad Cristiana PrimitivaDocumento32 páginasLa Comunidad Cristiana PrimitivaClaudia Veronica Mercado OrtizAún no hay calificaciones

- Apuntes Capítulo 3Documento12 páginasApuntes Capítulo 3ROGGER GARRY VALDIVIA HIDALGOAún no hay calificaciones

- II.3 Azcuy, Diversas Eclesiologías Del NTDocumento20 páginasII.3 Azcuy, Diversas Eclesiologías Del NTFranco Houriet100% (1)

- Jornada de Estudios 2021Documento8 páginasJornada de Estudios 2021Ramiro SinfreuAún no hay calificaciones

- CJ 2022-2023 Tema 14Documento9 páginasCJ 2022-2023 Tema 14DANIELAún no hay calificaciones

- LepandaDocumento5 páginasLepandaJuan Pablo Macias CAún no hay calificaciones

- Reuss TitoDocumento28 páginasReuss TitoFamilia Cubas PinedaAún no hay calificaciones

- El Ministerio Pastoral en La Historia PDFDocumento18 páginasEl Ministerio Pastoral en La Historia PDFMario Torres100% (2)

- Historia de La LiturgiaDocumento57 páginasHistoria de La LiturgiaJosé Manuel Rodríguez Morano100% (1)

- 341.1 Padres Apostolicos Parte IDocumento93 páginas341.1 Padres Apostolicos Parte Iriverocesar455Aún no hay calificaciones

- Comentario A Tito - Fichero BíblicoDocumento72 páginasComentario A Tito - Fichero BíblicoEclesiasticaa100% (1)

- Cartas PaulinasDocumento12 páginasCartas PaulinasMeiling MendozaAún no hay calificaciones

- Tesis 20. Sobre... El Origen de La IglesiaDocumento11 páginasTesis 20. Sobre... El Origen de La IglesiaRaul estebanAún no hay calificaciones

- Cartas CatolicasDocumento7 páginasCartas CatolicasLuis Fernando Rodriguez Leon100% (1)

- Estudio de Galatas y EfesiosDocumento5 páginasEstudio de Galatas y EfesiosEvelin LacruzAún no hay calificaciones

- 07 El Evangelio Segun San MateoDocumento33 páginas07 El Evangelio Segun San MateoOrlando FernándezAún no hay calificaciones

- INT Clase 10 Tradición JuánicaDocumento13 páginasINT Clase 10 Tradición Juánicaalejandraweb100% (1)

- Grandes Temas Teológicos de Los Hechos de Los ApóstolesDocumento3 páginasGrandes Temas Teológicos de Los Hechos de Los Apóstolesatalaya12Aún no hay calificaciones

- El Dom Ministerial de DiáconoDocumento7 páginasEl Dom Ministerial de DiáconoCristian SanchezAún no hay calificaciones

- Doctorado MateoDocumento13 páginasDoctorado MateoCriton SócratesAún no hay calificaciones

- Carta Universal de SantiagoDocumento40 páginasCarta Universal de SantiagoEfrahim KellyAún no hay calificaciones

- Contexto Del Cristianismo PrimitivoDocumento3 páginasContexto Del Cristianismo PrimitivoCarlos VegaAún no hay calificaciones

- Cartas Catolicas Recuperado de Pagina Teologia LatinoamericanaDocumento10 páginasCartas Catolicas Recuperado de Pagina Teologia LatinoamericanavladimirAún no hay calificaciones

- INTRODUCCIÓN - Los HECHOS de Los APÓSTOLESDocumento10 páginasINTRODUCCIÓN - Los HECHOS de Los APÓSTOLESRené MagallónAún no hay calificaciones

- Pre ConstantinianaDocumento34 páginasPre ConstantinianaVeronika RomeroAún no hay calificaciones

- Eclesiologías NeotestamentariasDocumento6 páginasEclesiologías NeotestamentariasGeorge MartinezAún no hay calificaciones

- La Génesis Del Rito Bautismal CristianoDocumento30 páginasLa Génesis Del Rito Bautismal CristianoAntonioAún no hay calificaciones

- 2019 04 08 Primeras Comunidades CristianasDocumento13 páginas2019 04 08 Primeras Comunidades CristianasManuel Sosa LópezAún no hay calificaciones

- Escuelas Escatológicas (Alberto Roldán-ApuntesPastorales)Documento15 páginasEscuelas Escatológicas (Alberto Roldán-ApuntesPastorales)Juan Lafuente Morales0% (1)

- Las Siete Iglesias Denbspapocalipsis PDFDocumento5 páginasLas Siete Iglesias Denbspapocalipsis PDFJordi PifarréAún no hay calificaciones

- Apuntes Escritos Joánicos 2021Documento218 páginasApuntes Escritos Joánicos 2021augustotrujillowernerAún no hay calificaciones

- Hechos de Los ApóstolesDocumento145 páginasHechos de Los ApóstolesDaniel Soliz NuñezAún no hay calificaciones

- Alberto Timm - El Santuario y El Mensaje de Los 3 ÁngelesDocumento5 páginasAlberto Timm - El Santuario y El Mensaje de Los 3 ÁngelesSilvio MarianiAún no hay calificaciones

- Tema 10Documento12 páginasTema 10Luis TheranAún no hay calificaciones

- Introducción A La Revelación Divina de JuanDocumento2 páginasIntroducción A La Revelación Divina de JuanLuis Alberto Castillo RojasAún no hay calificaciones

- Ensayo Sobre Los EvangeliosDocumento9 páginasEnsayo Sobre Los EvangeliosFrancisco Guajardo100% (1)

- Una Mirada Al Laicado en El Nuevo Testamento 2do de SecundariaDocumento2 páginasUna Mirada Al Laicado en El Nuevo Testamento 2do de SecundariaJuan Vicente Tuestas CabreraAún no hay calificaciones

- LUIS FERNANDO GARCIA-VIANA CARO - El Concilio de Jerusalen Como Experiencia Sinodal de La Iglesia Primitiva PDFDocumento16 páginasLUIS FERNANDO GARCIA-VIANA CARO - El Concilio de Jerusalen Como Experiencia Sinodal de La Iglesia Primitiva PDFJesse WhiteAún no hay calificaciones

- Cartas PaulinasDocumento7 páginasCartas PaulinasLuis ArdilaAún no hay calificaciones

- ECLESIOLOGÍAS NEOTESTAMENTARIAS DicEcDocumento8 páginasECLESIOLOGÍAS NEOTESTAMENTARIAS DicEcalvaro1949Aún no hay calificaciones

- La Visión Joanica de La IglesiaDocumento6 páginasLa Visión Joanica de La IglesiaBotello Mendoza EduardAún no hay calificaciones

- Introduccion A Los Hechos de Los Apostoles-1Documento4 páginasIntroduccion A Los Hechos de Los Apostoles-1Gerardo PalominoAún no hay calificaciones

- Primera Epístola A Los TesalonicensesDocumento9 páginasPrimera Epístola A Los TesalonicensesDe Sangre Azul YT100% (1)

- Mauti. Notas o Propiedades Esenciales de La IglesiaDocumento13 páginasMauti. Notas o Propiedades Esenciales de La IglesiaAlexis OserAún no hay calificaciones

- Las Siete Iglesias de ApocalipsisDocumento23 páginasLas Siete Iglesias de Apocalipsisjulio castillo beltranAún no hay calificaciones

- La Lectura Eclesial Del Antiguo TestamentoDocumento14 páginasLa Lectura Eclesial Del Antiguo TestamentogiovanniAún no hay calificaciones

- Memorias de Vision Panoramica Del NTDocumento40 páginasMemorias de Vision Panoramica Del NTEdith Barajas PicoAún no hay calificaciones

- El Evagelio de LucasDocumento8 páginasEl Evagelio de LucasNadine AlbornozAún no hay calificaciones

- 01 Cristología I Parte Biblica UCA 2024 Delio Ruiz File 1cDocumento4 páginas01 Cristología I Parte Biblica UCA 2024 Delio Ruiz File 1cMauro GavilánAún no hay calificaciones

- Los Fieles Laicos y La Trilogia Profeta-Rey-SacerdoteDocumento18 páginasLos Fieles Laicos y La Trilogia Profeta-Rey-SacerdoteMayeris ayalaAún no hay calificaciones

- Analisis Hechos de Los Apostoles Weldon ViertelDocumento145 páginasAnalisis Hechos de Los Apostoles Weldon ViertelCarlos Fernando Kestler Hernandez89% (9)

- Zorrilla - Las Fiestas de Yavé 2a. Parte - N.T.Documento4 páginasZorrilla - Las Fiestas de Yavé 2a. Parte - N.T.Guillermo Pais CostaAún no hay calificaciones

- Jesucristo, horizonte de esperanza (II)De EverandJesucristo, horizonte de esperanza (II)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- Continuación de la Historia de la Iglesia de DiosDe EverandContinuación de la Historia de la Iglesia de DiosAún no hay calificaciones

- La primera carta de Pedro: ¡Estén siempre dispuestos a defender su esperanza! Cuaderno Bíblico 184De EverandLa primera carta de Pedro: ¡Estén siempre dispuestos a defender su esperanza! Cuaderno Bíblico 184Aún no hay calificaciones

- Apuntes Sobre El Origen de La MisoginiaDocumento14 páginasApuntes Sobre El Origen de La MisoginiaTammy GonflorAún no hay calificaciones

- Isabel Corpas (1) Las Mujeres en La BibliaDocumento18 páginasIsabel Corpas (1) Las Mujeres en La BibliaTammy Gonflor100% (1)

- Formas de Ministerio en La Iglesia Primitiva PDFDocumento10 páginasFormas de Ministerio en La Iglesia Primitiva PDFTammy GonflorAún no hay calificaciones

- 11 MujerDocumento3 páginas11 MujerTammy GonflorAún no hay calificaciones

- Jedin Hubert - Manual de Historia de La Iglesia - Tomo 1Documento314 páginasJedin Hubert - Manual de Historia de La Iglesia - Tomo 1Uriel Rodriguez100% (6)

- Puertas Que Cruzaron Jesús y Las MujeresDocumento8 páginasPuertas Que Cruzaron Jesús y Las MujeresTammy GonflorAún no hay calificaciones

- (2008) El Auge Del Cristianismo en El Imperio Romano PDFDocumento41 páginas(2008) El Auge Del Cristianismo en El Imperio Romano PDFTammy GonflorAún no hay calificaciones

- La IndulgenciaDocumento1 páginaLa IndulgenciaCarlos Pesantez FrancoAún no hay calificaciones

- Introducción A La Sagrada Escritura - AbpDocumento71 páginasIntroducción A La Sagrada Escritura - Abpelverefur3587Aún no hay calificaciones

- El Valor de La UncionDocumento3 páginasEl Valor de La UncionMarco Viafara100% (1)

- Bautismo en El Nombre de La TrinidadDocumento4 páginasBautismo en El Nombre de La TrinidadJimmy AvalosAún no hay calificaciones

- Asmoneos - Período IntertestamentarioDocumento7 páginasAsmoneos - Período IntertestamentarioCésarAmundarayAún no hay calificaciones

- Cartel de Contenidos Religion Secundaria 2015Documento5 páginasCartel de Contenidos Religion Secundaria 2015Víctor Moisés Aparcana Elías100% (1)

- Leccion 1 - El Don de Dios PDFDocumento5 páginasLeccion 1 - El Don de Dios PDFJesus Romero0% (1)

- El Apóstol Juan y Su InfluenciaDocumento2 páginasEl Apóstol Juan y Su InfluenciaSergio Rodríguez GonzálezAún no hay calificaciones

- Tarea 16 Dominus JesusDocumento2 páginasTarea 16 Dominus JesusLuis Miguel RodriguezAún no hay calificaciones

- Cuestionario Sacramentos RespuestasDocumento6 páginasCuestionario Sacramentos RespuestasAngela MuñozAún no hay calificaciones

- Evangelios Apócrifos - Varios AutoresDocumento480 páginasEvangelios Apócrifos - Varios AutoresBbjoy KaZa83% (6)

- ROMANOSDocumento11 páginasROMANOSOmar Emilio Martinez Beltrán BeltránAún no hay calificaciones

- Yeshiva-Para Principiantes - Partes de La 1 A La 8 de 9Documento47 páginasYeshiva-Para Principiantes - Partes de La 1 A La 8 de 9Kefá Marquinez Quiñonez100% (3)

- Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger/Benedicto XviDocumento30 páginasJesús de Nazaret de Joseph Ratzinger/Benedicto XviPili MesaAún no hay calificaciones

- Martín Lutero y Su InfluenciaDocumento1 páginaMartín Lutero y Su InfluenciaOtto100% (1)

- Sintesis CristologicaDocumento9 páginasSintesis Cristologicakadie2122_680423071Aún no hay calificaciones

- Los Santos OleosDocumento2 páginasLos Santos OleosMaggi Cruz100% (1)

- Los Cuatro EvangeliosDocumento17 páginasLos Cuatro EvangeliosMarvin Giron MoranAún no hay calificaciones

- Iv Sabado de Pascua Hablar Con Dios Ciclo BBBBDocumento3 páginasIv Sabado de Pascua Hablar Con Dios Ciclo BBBBSoriano Linares DiazAún no hay calificaciones

- Jehova Es SatanasDocumento16 páginasJehova Es SatanasManv DavCol100% (1)

- Discipulado... Transferencia de VidaDocumento30 páginasDiscipulado... Transferencia de VidaValeria Velasco100% (5)

- Missa Pro Eligendo Summo PontificeDocumento4 páginasMissa Pro Eligendo Summo PontificeIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)100% (1)

- Federico Ernesto MebiusDocumento123 páginasFederico Ernesto MebiusAlejandro SmithAún no hay calificaciones

- Manual Del Discipulo IsfDocumento28 páginasManual Del Discipulo IsfTemplo Horeb TalcaAún no hay calificaciones

- Yeshua El Mesías JudíoDocumento2 páginasYeshua El Mesías Judíocriswellink100% (2)

- Sesiones de Catequesis - Comunión TodoDocumento64 páginasSesiones de Catequesis - Comunión Todocristian camilo rojas pajoyAún no hay calificaciones

- Dos CaminosDocumento6 páginasDos CaminosFabioAún no hay calificaciones

- Premilenarismo y El Trono de David - Josue Evangelista PDFDocumento5 páginasPremilenarismo y El Trono de David - Josue Evangelista PDFjuan hernaAún no hay calificaciones