Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Guia de Accesibilidad Al Medio Fisico

Guia de Accesibilidad Al Medio Fisico

Cargado por

fgileraTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Guia de Accesibilidad Al Medio Fisico

Guia de Accesibilidad Al Medio Fisico

Cargado por

fgileraCopyright:

Formatos disponibles

Gua de Accesibilidad

al medio fsico

Herramienta que orienta la formulacin

e implementacin de proyectos de eliminacin

de barreras y accesibilidad al medio fsico.

CRDITOS:

Crditos:

Vicepresidencia de la Repblica del Ecuador

Secretara de Solidaridad Ciudadana

Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS

Asociacin de Municipalidades Ecuatorianas, AME

Coordinacin de Desarrollo y Equidad Social

Contenido y Elaboracin Tcnica:

Arq. Patricia Valarezo Gmez

Arq. Sandra Esparza Jcome

Diseo e Impresin:

Prosar

info@prosar.net

2009

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Indice

ndice

PRESENTACIN

Objetivos de la Gua

Por qu las Municipalidades deben asumir esta

responsabilidad

CONCEPTOS GENERALES

1.1. ACCESIBILIDAD

1.1.1. Objetivo de la accesibilidad.

1.1.2. Accesibilidad universal.

1.1.3. Accesibilidad integral.

1.1.4. Espacio pblico accesible.

1.1.5. mbitos de la accesibilidad.

1.2. DISEO UNIVERSAL.

1.3. BARRERAS.

1.3.1. Barreras fsicas.

1.3.2. Barreras de accesibilidad.

1.3.3. Barreras urbansticas.

1.3.4. Barreras arquitectnicas.

1.3.5. Barreras de transporte.

1.3.6. Barreras de comunicacin.

1.4. DISCAPACIDAD.

1.4.1. Grados de Discapacidad.

1.4.1.1. Discapacidad

1.4.1.2. Deficiencia.

1.4.1.3. Minusvala.

1.4.1.4. Personas con movilidad

y comunicacin reducidas.

1.4.1.5. Personas con movilidad reducida.

1.4.2. Tipos de discapacidad.

ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

2.1. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS

DE ACCESIBILIDAD

2.2. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD

DEL ENTORNO URBANO.

2.2.1. Itinerarios peatonales.

2.2.2. Moderacin del trfico.

2.2.3. Mobiliario urbano.

2.2.4. Elementos urbanos.

2.2.4.1. Rampas peatonales.

2.2.4.2. Rampas para vehculos.

2.2.4.3. Rampas en la playa.

2.2.4.4. Pasos peatonales

elevados o directos.

2.2.4.5. Cruce peatonal en cruz.

2.2.4.6. Refugios.

2.2.4.7. Bolardos.

2.2.4.8. Escaleras.

2.2.4.9. Pasamanos.

2.2.4.10. Rejillas, tapas de

proteccin de alcorques.

2.2.4.11. rboles.

2.2.5. Espacios urbanos.

2.2.5.1. Plazas, parques

y jardines.

2.2.5.2. Espacios recreativos

y culturales.

2.2.5.3. Estacionamientos.

2.2.6. Iluminacin.

2.2.7. Mantenimiento.

2.2.7.1. Mantenimiento

rutinario preventivo.

2.2.7.2. Mantenimiento peridico.

ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PBLICOS

3.1. DEFINICIN DE REAS DESTINADAS

A USO PBLICO.

3.2. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE

ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS.

3.3. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD

DEL ENTORNO ARQUITECTNICO.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

Accesos: entrada a garajes,

entrada a oficinas, apoyo a accesos.

Pasillos.

Escaleras accesibles.

Rampas o escaleras accesibles.

Ascensores.

Puertas.

Bateras sanitarias.

ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

4.1. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS

EN ACCESIBILIDAD PARA

EL TRANSPORTE.

4.2. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD

EN EL TRANSPORTE.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIN

5.1. COMUNICACIN ACCESIBLE

5.2. SEALIZACIN.

5.2.1. Caractersticas de la sealizacin.

5.2.2. Sealizacin en funcin

del destinatario.

5.2.3. Sealizacin en el entorno urbano.

5.2.3.1. Sealizacin vertical.

5.2.3.2. Sealizacin horizontal.

5.2.3.3. Sealizacin en edificios.

5.2.3.4. Sealizacin en el transporte.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

6.1. SITUACIN ACTUAL.

7.2.

6.2. CONSIDERACIONES PARA LOGRAR UN

ECUADOR SIN BARRERAS

PLAN DE SENSIBILIZACIN EN

DISCAPACIDAD

6.3. ACCESIBILIDAD BENEFICIA AL TURISMO

ACCESIBILIDAD EN EL PAS

FORMULACIN DE PROYECTOS

DE ACCESIBILIDAD

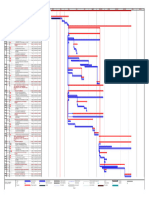

7.1.

COMPONENTES

7.1.1. Componente de participacin.

7.1.2. Componente de integralidad.

7.1.3. Componente de socializacin.

Componente de sostenibilidad.

Componente de inclusin.

Componente de autonoma.

Componente

de complementariedad.

Componente legal.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

LINEAMIENTOS QUE DEBEN SER

CONSIDERADOS PARA ELABORAR

PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD

7.2.1. Dimensin social.

7.2.2. Dimensin financiera.

7.2.3. Dimensin econmica.

7.2.4. Dimensin tcnica.

7.2.5. Dimensin ambiental.

OBJETIVO GENERAL.

OBJETIVOS ESPECFICOS.

PAUTAS PARA ELABORAR EL

PLAN DE SENSIBILIZACIN.

MATRIZ PARA ELABORAR EL PLAN.

MALLA DE CONTENIDOS O TEMAS.

TEMAS PARA LAS CAMPAAS.

INVOLUCRADOS.

EJEMPLOS.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

PRESENTACIN

PRESENTACIN

Disfrutar de una ciudad accesible, logrando la eliminacin de barreras que impiden la autonoma personal y el libre desplazamiento de los ciudadanos y

ciudadanas, debe constituirse en uno de los principales objetivos de cualquier poltica que pretenda mejorar la convivencia, el bienestar social y la solidaridad

ciudadana.

La creciente incorporacin de personas con discapacidades al medio laboral y a la vida social, evidencia

cada vez ms la necesidad de adecuar los espacios

urbanos, los servicios pblicos, el transporte y los sistemas de comunicacin, a las reales necesidades y

condiciones de vida de este grupo de poblacional. Adems, nuestro pas al constituirse en uno de los destinos

tursticos ms importantes del mundo, requiere brindar

condiciones de accesibilidad a turistas nacionales y extranjeros, garantizando el ejercicio de los derechos de

las personas con discapacidad.

Cumplir con este propsito, demanda de una gestin concertada del Estado y sociedad civil, que facilite el establecimiento de instrumentos normativos y ample los medios necesarios, para adaptar

los pueblos y territorios a las condiciones de vida de

sus habitantes. Es necesario incorporar a los sectores involucrados y otros grupos sensibles de la sociedad, en la tarea de impulsar iniciativas que tiendan a mejorar las condiciones de uso y acceso de

los servicios necesarios para generar una adecuada

convivencia social.

Existen en el pas instrumentos legales como la Constitucin Poltica de la Repblica 2008, la Ley de Discapacidades y su reglamento, la normativa INEN sobre

accesibilidad, que sustentan la importancia y obligatoriedad de disear y desarrollar proyectos de accesibilidad al medio fsico y eliminacin de barreras en

beneficio de su poblacin y avalizan el establecimiento

de normativa local por parte de los gobiernos autnomos desentralizados. Por tanto, es fundamental impulsar su cumplimiento, velar porque se hagan realidad

estos preceptos, los cuales sin la participacin cons-

ciente y decidida de todos los ciudadanos y ciudadanas

no podra ser posible.

Es tarea esencial de los gremios de profesionales,

arquitectos, ingenieros, as como de trabajadores involucrados en el diseo y construccin de nuestras

ciudades, el conocer, participar y lograr que se cumpla con las normativas de accesibilidad. Esta labor

deber complementarse, con la participacin activa

de los grupos de personas con discapacidad, de modo

que se puedan conformar veeduras ciudadanas, que

apoyen con el adecuado desarrollo e implementacin

de proyectos eficientes.

Dichos proyectos deben garantizar la satisfaccin de

las necesidades que conllevan las diversas discapacidades, beneficiando tambin a las personas con movilidad reducida como: mujeres embarazadas o que circulan con cochecitos de bebs, personas de la tercera

edad o las que tienen limitaciones temporales debido a

accidentes, etc., permitiendo generar autonoma e inclusin social.

La presente gua constituye la herramienta operativa, para orientar la formulacin e implementacin

de proyectos, que contempla lineamientos bsicos

sobre la eliminacin de barreras y accesibilidad al

medio fsico, incluye estrategias de difusin, concienciacin, socializacin a la poblacin en general, para entender que el tema de accesibilidad no

slo concierne a las personas con discapacidad sino

que corresponde a una actitud de respaldo, respeto y solidaridad de todos sus habitantes, viabilizando

el acceso libre a los espacios y servicios que oferta

la comunidad.

La misin de los gobiernos autnomos descentralizados y de los actores locales, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos, a travs de la Accesibilidad Universal y el

Diseo para todos con tecnologa adecuada, plasmada en los entornos, productos y servicios de un territorio

que respete la diversidad humana.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

OBJETIVOS DE LA GUA

Orientar a las municipalidades en los procesos

de diseo e implementacin de proyectos, sobre eliminacin de barreras y accesibilidad al medio fsico, a travs de herramientas que permitan

dar respuesta a las necesidades de las personas

con discapacidad.

Proporcionar lineamientos que promuevan el trabajo multisectorial, involucrando a todos los sectores

de la sociedad, en una accin conjunta con los gobiernos autnomos descentralizados.

Motivar la participacin ciudadana en procesos de

sensibilizacin y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

POR QU LAS MUNICIPALIDADES DEBEN ASUMIR ESTA

RESPONSABILIDAD?

El Estado debe brindar atencin prioritaria y especializada, entre otros, a personas con discapacidad.

Constitucin 2008, art. 35.

El acceso ser de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarn las barreras arquitectnicas. Constitucin 2008, art. 47, inciso 10.

El Estado garantizar polticas de prevencin de las

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurar la equiparacin de oportunidades para las personas con discapacidad y su

integracin social. Constitucin 2008, art. 47.

Existen responsabilidades asignadas en leyes

sociales vigentes, para efectivizarlas en funcin

del cumplimiento de los Derechos Humanos.

Ley de discapacidades, Cdigo de la Niez y la

Adolescencia.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Conceptos generales

Conceptos

Generales

1.

ACCESIBILIDAD

Es un bien pblico consagrado en trminos de derecho ciudadano, a travs del cual, toda persona, sin importar su

edad, gnero, etnia, condicin fsica, psquica y/o sensorial, tiene derecho a interactuar socialmente y a desarrollar

sus aptitudes y potencialidades en las diversas esferas de la actividad cotidiana, y hacer uso y disfrutar autnomamente de todos los servicios que proporciona la comunidad.

Se entiende tambin por accesibilidad a la caracterstica del urbanismo, la edificacin, el transporte y los sistemas de comunicacin sensorial, que permiten a cualquier persona su libre utilizacin, con independencia

de su condicin fsica, psquica o sensorial.

1.1.1. OBJETIVO DE LA ACCESIBILIDAD

Disfrutar de una ciudad accesible, eliminando las barreras que impiden la autonoma personal y la movilidad de los

ciudadanos y ciudadanas, a fin de mejorar el bienestar social y la solidaridad en la comunidad.

1.1.2. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Es un concepto que implica que los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, instrumentos y dispositivos

sean comprensibles y practicables para todas las personas.

1.1.3. ACCESIBILIDAD INTEGRAL

Considera un entorno de armona en el que se interrelacionan adecuadamente las distintas esferas del contexto

urbano, para permitir el libre desplazamiento de todos los habitantes sin distincin.

1.1.4. ESPACIO PBLICO ACCESIBLE

Espacio que otorga el derecho a interactuar socialmente y a desarrollar las aptitudes y potencialidades en los diversos mbitos de la actividad cotidiana, a utilizar y disfrutar libremente de todos los servicios que presta y ofrece la

comunidad.

La accesibilidad integral

debe resolver la cadena de la

accesibilidad, en los mbitos

de la edificacin, el urbanismo,

el transporte y la comunicacin,

considerando de manera

especial sus mutuas interacciones.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

1.1.5. MBITOS DE LA ACCESIBILIDAD

La accesibilidad integral slo se logra con el estudio y la implementacin de los cuatro mbitos interrelacionadas

entre s.

ARQUITECTNICO

URBANO

DEL TRANSPORTE

DE LA COMUNICACIN

1.2. DISEO UNIVERSAL

No implica una arquitectura especializada para gente con discapacidades, sino una arquitectura para todos Diseo

para todos, con una visin que considera las posibilidades reales del ser humano, que se desenvuelve en un plano

fsico y que tambin requiere de un espritu que necesita evolucionar y convivir con sus semejantes.

El objetivo del diseo universal, es resolver las distintas necesidades sin crear respuestas particulares para cada

grupo de personas. Sin embargo, no en todos los casos se puede prescindir de proveer alternativas o accesorios

apropiados, para resolver necesidades puntuales.

El objetivo es conseguir el diseo para todos, que cualquier usuario pueda acceder, utilizar y entender cualquier

parte del entorno, con tanta independencia como sea posible, y pueda disfrutar participando en la construccin de la

sociedad en todo tipo de actividades econmicas, sociales, culturales, de ocio, tursticas y recreativas.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

1.3. BARRERAS

1.3.1. BARRERAS FSICAS.

Son todas aquellas que impiden o dificultan, el desarrollo de una o varias actividades en los entornos sociales

y fsicos.

1.3.2. BARRERAS DE ACCESIBILIDAD

Es cualquier impedimento, traba u obstculo que limita

o impide el acceso, la libertad de movimiento, la libertad

de informar y recibir informacin, as como la estancia o

circulacin con seguridad de las personas.

1.3.3. BARRERAS URBANSTICAS

Aceras con pendientes que impiden la libre

circulacin de los peatones.

Son los impedimentos al libre desplazamiento de las

personas, en especial de aquellas con movilidad reducida, originados en la inadecuada disposicin de

estructuras y mobiliario urbano, en lugares y espacios

pblicos y privados.

Zanjas sin proteccin.

Materiales de

construccin en aceras

sin seales.

Mobiliario urbano mal ubicado en zona

de circulacin.

Elementos urbanos que invaden las aceras.

Utilizacin indiscriminada de aceras

por parte de comerciantes.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Vehculos invadiendo la lnea cebra.

Vendedores ambulantes invadiendo la zona

de cruce del peatn.

1.3.4. BARRERAS ARQUITECTNICAS.

Se refiere a accesos sin contemplar la construccin de rampas, escaleras, espacios reducidos y/o sanitarios no adaptados, en edificios y espacios pblicos o privados, lugares

de trabajo, recreacin y viviendas.

1.3.5. BARRERAS DE TRANSPORTE

Se refiere a las dificultades que se presentan en el sistema de movilidad mecanizada, pblica y privada.

Persona con discapacidad impedida

de acceder al bus, debido a que ste no presta

las condiciones de accesibilidad.

10

Barreras en accesos a edificios pblicos,

las gradas constituyen barreras para

usuarios de silla de ruedas y tambin dificultan el

acceso a personas de la tercera edad.

La existencia de gradas impide el acceso

a la estacin de transporte de personas

que utilizan sillas de ruedas.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

1.3.6. BARRERAS DE COMUNICACIN.

Son las que impiden expresar o recibir mensajes, a travs de sistemas de comunicacin masivos, medios televisivos, telefnicos, informticos y de sealizacin.

1.4. DISCAPACIDAD

1.4.1. GRADOS DE DISCAPACIDAD

1.4.1.1. DISCAPACIDAD

Es toda restriccin de participacin y relacin con el entorno social o la

limitacin en la actividad de la vida diaria, debida a una deficiencia en

la estructura o en la funcin motora, sensorial, cognitiva o mental, de

manera permanente.

1.4.1.2. DEFICIENCIA

Es toda prdida o anormalidad de una estructura o funcin anatmica, psicolgica o fisiolgica de una persona.

1.4.1.3.MINUSVALA

Es la desventaja que limita o impide el desempeo de un rol social ms activo de parte de la persona afectada.

1.4.1.4. PERSONAS CON MOVILIDAD Y COMUNICACIN REDUCIDAS (PMCRs)

Son las personas que por su condicin, encuentran restricciones en su movilidad y comunicacin, dependiendo de

otra persona para hacerlo.

1.4.1.5. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMRs).

Son aquellas personas que temporal o permanentemente tienen limitada su capacidad de desplazarse.

11

Gua de Accesibilidad al medio fsico

1.4.2. TIPOS DE DISCAPACIDADES

cono

Discapacidad

Auditiva

Visual

Intelectiva

Sndrome de Dawn

12

cono

Discapacidad

Motora

Psiquitrica

Psicolgica

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Accesibilidad en elentorno urbano

ACCESIBILIDAD EN EL

ENTORNO URBANO

2.1. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS

DE ACCESIBILIDAD

Integracin con los entornos arquitectnicos,

de transporte y de comunicacin.

Permitir acceso a cualquier persona.

Mantener un equilibrio esttico-funcional.

Minimizar los recorridos del usuario.

Garantizar seguridad en los recorridos.

Lograr soluciones integradas y normalizadas.

Facilitar el acceso de los peatones a los transportes

pblicos.

Facilitar los accesos a edificios y entorno construidos.

Especial atencin al diseo y ubicacin del mobiliario

urbano.

Diseo y construccin de reas de aparcamiento

prximas y bien sealizadas.

Organizacin clara y sistemtica de los distintos flujos

de circulacin (transentes, vehculos, ciclistas).

Adecuada conservacin, mantenimiento y limpieza.

Considerar el espacio necesario para maniobrar el

embarque y desembarque, el mismo que debe estar

bien sealizado para uso exclusivo de las personas

con discapacidad.

Diseos con estructuras transparentes evitando zonas escondidas que impidan la accin vandlica.

Sealizacin clara y completa.

Adecuados niveles de iluminacin.

13

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO URBANO

Itinerarios peatonales

Recorridos continuos y sin obstculos

Moderacin del trfico

Organizacin del trfico, privilegiar al peatn

Mobiliario urbano

Bancos, basureros, quioscos, fuentes, bebederos de

agua, faroles, telfonos pblicos, semforos, cajeros

automticos, prgolas, toldos, jardineras, elementos

ornamentales, elementos de sealizacin y otros.

Elementos urbanos

Aceras, rampas, pasos peatonales, refugios, bolardos,

vados para vehculos, escaleras, pasamanos, tapas,

rejillas, alcorques.

Espacios Urbanos

Parques y jardines, estacionamientos, centros de recreacin, de culto y entretenimiento.

Iluminacin

Niveles adecuados, cantidad de luxes requeridos.

Sealizacin

Por la funcin, por el destinatario, en el entorno urbano.

Barreras provisionales

Vehculos mal estacionados o que irrespetan seales,

obras en construccin.

Mantenimiento

Frecuencias, costos, responsabilidad.

2.2.1. ITINERARIOS PEATONALES

Son aquellos espacios de circulacin en el cual, predomina la dimensin lineal, permitiendo un recorrido continuo, sin obstculos,

que comunica los diferentes mbitos urbanos, arquitectnicos y de

transporte con el aporte de la sealizacin adecuada.

Los requerimientos para lograr un itinerario accesible son:

Delimitacin de las zonas de circulacin peatonal y de circulacin

vehicular, para lo cual se utilizarn pavimentos de texturas

diferentes en cada zona, de fcil deteccin e identificacin, con

disposicin, textura y color contrastados.

Se usarn elementos de delimitacin de mbitos y de proteccin

peatonal, tales como bolardos, vallas, setos, jardineras u otros

elementos que debern ser fcilmente detectables.

Prestar especial atencin tanto a la iluminacin, como a la

sealizacin en la cual, se deber indicar la prioridad peatonal.

14

Acabados de pisos diferenciados.

Guayaquil.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Los itinerarios mixtos de peatones y vehculos, debern reunir las caractersticas de accesibilidad y de seguridad

vial. Para ello, se planearn las secciones de las vas, de modo que se asegure la proteccin peatonal, frente al

flujo de circulacin de vehculos.

Se deben eliminar todos los elementos y estructuras, que obstaculicen la continuidad del rea de circulacin

peatonal, a excepcin del mobiliario urbano, el cual debe estar dispuesto adecuadamente, considerando

al menos anchos y alturas mnimas.

2.2.2. MODERACIN DEL TRFICO

Se debern tomar en cuenta todos los aspectos que involucran la administracin y gestin de la circulacin vehicular. Analizar las caractersticas y las condiciones de circulacin que prevalezcan, ayudar a prever los conflictos

que debern afrontarse y definir los controles a las interferencias, que son inevitables en el desarrollo de las obras.

Las alternativas de manejo del trnsito en la zona de influencia de las obras, buscan controlar los impactos negativos para la circulacin vehicular que puedan derivarse, especialmente por la reduccin en la capacidad,

disminucin de la velocidad e incomodidades a vecinos y usuarios de las vas.

2.2.3. MOBILIARIO URBANO

Es el conjunto de dispositivos existentes en las vas y espacios libres pblicos, colocados o contiguos a los elementos de urbanizacin o edificacin, de tal forma que su modificacin o traslado no genere variaciones esenciales.

Casetas para ventas, arborizacin. Guayaquil.

Toda la instalacin de mobiliario urbano como postes de

iluminacin, semforos, cabinas telefnicas, quioscos, basureros, jardineras, vegetacin, etc. debe colocarse preferentemente prximo a la calzada, con una anchura variable, pero que de ninguna manera obstaculicen el paso de

libre circulacin.

Elementos del equipamiento urbano

Guayaquil.

Elementos de sealizacin urbana. Cuenca.

Para salvar los obstculos en los espacios de libre circulacin como terrazas, quioscos y otros elementos urbanos,

se deber situar en su permetro vallas opacas, estables,

y continuas, slidamente instaladas, de forma que no

sean desplazadas en caso de tropiezo o colisin con las

mismas, y a un metro de distancia un elemento ligero, por

ejemplo una cuerda, que sirva de advertencia y gua a las

personas ciegas.

15

Gua de Accesibilidad al medio fsico

La ubicacin del mobiliario urbano debe permitir una zona mnima libre de circulacin. Por ejemplo, jardineras, bancas, quioscos y similares debern dejar libre al menos 1.80 metros de paso y con una trayectoria rectilnea.

Todos los elementos vegetales, accesorios de establecimientos ya sean toldos, rtulos publicitarios, etc. y que estn

ubicados sobre el paso de libre circulacin, debern considerar una altura mnima.

Bancas, jardineras, postes de iluminacin.

Urcuqu.

Basureros, bolardos, jardineras. Cuenca.

Los espejos de agua, fuentes, estanques, depresiones y otros elementos del ambiente y del paisaje, deben estar

delimitados por elementos arquitectnicos o protecciones fcilmente detectables.

Prticos, postes. Calle Lourdes, Loja.

Jardineras, arborizacin, quioscos. Guayaquil.

Los elementos de proteccin y de delimitacin en parques, zonas verdes y jardines, no deben tener bordes sobresalientes o proyectados peligrosamente sobre la franja de circulacin peatonal.

Cuidar la proporcin de los elementos

que forman parte del mobiliario urbano.

16

Inadecuada disposicin del mobiliario

urbano, el cual impide la libre circulacin

de los transentes.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.4. ELEMENTOS URBANOS

Son todos aquellos que forman parte del entorno urbano y que pueden ser fijos como rampas, aceras, bolardos,

pasos peatonales, etc.

2.2.4.1. RAMPAS PEATONALES

La rampa es considerada el elemento smbolo de la accesibilidad, por lo que debe brindar el mayor grado de comodidad, seguridad y autonoma. El diseo debe considerar pendientes apropiadas, anchos mnimos y acabados

adecuados.

El ancho libre mnimo recomendado debe ser de 1,80

m. de forma que permita el trnsito de dos personas en

silla de ruedas.

Rampa con todas las caractersticas

idneas:pendiente suave, ancho adecuado, definicin

clara, diferenciacin en color y textura, presencia del SIA

(smbolo internacional de accesibilidad),continuidad con

lneas cebra, franja desealizacin al borde

de la calzada.

La longitud de cada tramo de rampa, medida en proyeccin horizontal debe ser mximo de 10 m.

Mximo cada diez metros del desarrollo longitudinal de

las rampas, medido en proyeccin horizontal, deber

preverse un descanso con un rea que permita el giro

y la libre circulacin, procurando en su diseo, que los

descansos se coloquen nicamente cuando las rampas

cambien de sentido, para evitar la confusin a las personas no videntes.

Rampa bien diseada, pendiente menor al 8%,

piso con franjas antideslizantes y con un pequeo

zcalo de altura mnima en el exterior, que

permite evitar la salida accidental de las ruedas pequeas de las sillas o cochecitos de nios. Quito.

Cuando entre la rampa y la zona adyacente, existe un

desnivel igual o superior a 20cm, se deber colocar

un zcalo de proteccin longitudinal con una altura de

10cm, por encima del pavimento de la rampa.

Rampa con zcalo, borde de proteccin,

franjas antideslizantes, pendiente menor al 10%. Quito.

17

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Caractersticas de las rampas

a. Pendientes.

La pendiente transversal mxima admisible debe ser del 2%.

La pendiente longitudinal debe ser del 6%. No

obstante, en los itinerarios donde la longitud de la

rampa pudiera obstaculizar el paso de peatones o

donde las condiciones topogrficas del terreno no

permitan cumplir lo anterior, se podrn establecer

las siguientes pendientes longitudinales:

Tramos de menos de 3 m de largo; de 10 a 12%

de pendiente mxima.

Tramos de entre 3 y 10 m de largo; de 8 a 10%

de pendiente mxima.

Tramos de ms de 10 m de largo; de 6 a 8%

de pendiente mxima.

Cuando la pendiente de la rampa sea superior al 8%, se recomienda disponer de pasamanos en ambos lados, a

una altura de entre 0,90 m y 0,95 m.

En los cruces peatonales, las rampas deben conectar directamente con la lnea cebra o zona destinada para el cruce

peatonal.

Rampas longitudinales en aceras. Guayaquil.

Rampa junto a la lnea cebra.

Otavalo.

b. Materiales.

El pavimento de las rampas debe ser duro y sin relieves,

diferente a los propios del grabado de las piezas.

Los materiales a utilizar deben ser antideslizantes en

seco o mojado y de preferencia con textura rugosa.

Cuando la superficie sea de hormign, se recomienda

su tratamiento con un dibujo en espina de pez o algn

otro diseo con textura.

Rampas con material antideslizante. Otavalo

18

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Materiales antideslizantes en seco y en mojado, con textura rugosa.

c. Diseo

La geometra de la rampa debe estar perfectamente delimitada, guardando simetra y proporcin.

Las rampas deben ser construidas con lneas bien definidas. Deben tener un buen acabado.

Luego de la conformacin de la rampa, en la acera debe quedar una banda de paso de ancho suficiente, de modo

que no afecte la circulacin peatonal en el sentido longitudinal.

Rampas con pendientes suaves, el

acabado tiene textura antideslizante.

Urcuqu.

Rampas sin definicin ni geometra claramente establecida, no guardan simetra,

ni tienen acabado antideslizante. Azogues

Rampa adecuadamente construida.

El bordillo tiene una unin perfecta con la

calzada. Cuenca.

El diseo debe considerar todas las particularidades de la zona a ser intervenida: topografa, anchos

de aceras, alturas de bordillos, presencia de equipamiento urbano y elementos de servicio.

19

Gua de Accesibilidad al medio fsico

d. Alternativas de solucin.

Rebaje de aceras.

En los casos en los que el bordillo supera los 15 cm, se puede realizar una intervencin en la acera, logrando construir

rampas de pendiente muy suave hasta la zona de cruce de

peatones.

Para conseguir continuidad se ha rebajado el

nivel de la acera formando una rampa muy suave

junto al cruce peatonal. Cuenca.

Solucin idnea en el caso de aceras estrechas.

Considerar las dimensiones mnimas necesarias. Incorporar franjas con diferenciacin en color y textura. Continuidad con lneas cebra.

Loja

Diseo de rampa con caractersticas idneas, de modo que cumpla con las necesidades de los usuarios.

20

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Cuenca

Solucin de rampa longitudinal para aceras de

preferencia amplias, haciendo uso de pasamanos o

barras de apoyo. Guayaquil.

Rampas paralelas a las aceras con barandilla protectora o pasamanos.

Una manera de solucionar la construccin de rampas, es hacerlo en el sentido longitudinal o paralelo a las mismas, incorporando una barandilla o pasamanos de proteccin.

Rampa longitudinal, con pasamanos interior y

bordillo exterior, acabado antideslizante. Malecn,

Guayaquil.

Rampa con acabado elaborado en el masillado,

que permite conseguir textura antideslizante.

Guayaquil.

Orejas Aceras con esquinas anchas

Los cruces de calles se solucionan, consiguiendo una

ampliacin constante del ancho de las aceras, con la utilizacin

de orejas en las zonas aledaas al cruce, de este modo se

reduce el ancho del paso peatonal.

Es una manera de organizar el trnsito y regular el trfico

vehicular.

Conformacin de orejas en zonas donde se

requiere organizar los estacionamientos, ordenndolos e incorporando jardineras. Loja.

21

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Guayaquil

Otavalo

Descansos entre rampas.

En la unin de tramos de diferente pendiente se deben colocar descansos intermedios.

Los descansos intermedios deben tener una longitud mnima en la direccin de circulacin de 1,50 m.

Al inicio y al final de cada rampa, debe haber un descanso de 1,50 m. de longitud como mnimo.

Superacin de un desnivel mediante una solucin, que integra unos pocos peldaos con el desarrollo de una rampa. En los cambios de direccin, el itinerario en rampa tendr un descanso horizontal de dimensiones en planta

1,50 x 1,50 m

Sealizacin en rampas.

El inicio y final de una rampa, se debe sealizar con pavimento de textura diferenciada del resto, y deber disponer

de un nivel de iluminacin mnimo de 10 lux durante la noche.

Se debe disear y construir alrededor de todos los elementos complementarios del espacio pblico, una franja de

textura diferente, para que las personas no videntes o de baja visin detecten dichos elementos.

22

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.4.2. RAMPAS PARA VEHCULOS.

Es necesario considerar la mnima afectacin posible

a la acera, la cual deber facilitar simultneamente la

entrada y salida de vehculos.

En aceras con bordillos altos, se admite dejar un pequeo resalte de 5cm de altura en el bordillo, lo que

reducir la zona afectada en la acera por la rampa, permitiendo incrementar la banda de paso peatonal.

Se pueden plantear rampas para vehculos en aceras

anchas, mediante la unin de planos inclinados, de forma que la pendiente longitudinal de la rampa que corresponde a la pendiente transversal de la acera, sea

sumamente suave.

Rampa peatonal con mayor longitud de desarrollo y

menor pendiente; rampa vehicular con una dimensin

longitudinal menor y mayor pendiente. Guayaquil.

El itinerario de peatones que atraviesan, no puede quedar afectado por una pendiente longitudinal superior al

8%, ni una pendiente transversal superior al 2%.

La franja entre la rampa de acceso vehicular y la lnea

de fbrica queda completamente libre. Cuenca.

La rampa diseada y construida para acceso vehicular

no debe dificultar la libre circulacin peatonal. Se

privilegia la dimensin de la banda de paso peatonal.

Rampa construida expresamente para acceso de vehculos, adecuadamente conformada y construida. Cuenca.

2.2.4.3. RAMPAS EN LA PLAYA

San Vicente.

Acceso a la playa para personas con

discapadidad, conformada por rampas, pasamanos y tarima de madera. San Vicente.

23

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.4.4. PASOS PEATONALES ELEVADOS O DIRECTOS

Consiste en elevar el nivel de la calzada en todo el ancho del paso, hasta igualarla con el nivel de la acera. Las rampas de transicin en la calzada deben tener

una pendiente suave. Esta solucin se recomienda,

cuando se pretende privilegiar al peatn, obligando

a los conductores a disminuir la velocidad.

Paso peatonal en el que, se ha elevado la calzada

al ras de la acera, formando a los lados una rampa de

pendiente leve. Otavalo.

En esta zona de circulacin, deber colocarse pavimento

de diferente textura, para que los no videntes puedan percatarse de la existencia de un paso peatonal.

Paso peatonal elevado al ras de la acera, en

donde se privilegia el cruce del peatn. Los vehculos

estn obligados a disminuir la velocidad al llegar

a la bocacalle. Quito.

Es necesario que existan franjas de textura y color diferentes, para poder detectar elementos localizados en el espacio pblico, por parte de personas con baja visin.

Resulta clave la adecuada sealizacin de los pasos peatonales elevados, tanto para los peatones como para los

conductores.

Paso peatonal frente a la parada

de buses. Otavalo.

24

Paso elevado, unin entre el

parque y el acceso a la escuela.

Urcuqu.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Conformacin de bandas que permitan la continuidad y no interrumpan

la circulacin cuando se requiere canales.

Es importante cuidar los detalles de modo que se garantice seguridad. La separacin entre la acera y la calzada elevada puede dar

lugar a accidentes. Otavalo.

Los conductores deben ser advertidos mediante sealizacin vertical y horizontal en el pavimento, a base de bandas de preaviso;

tambin se debe sealizar horizontalmente el paso cebra.

Para sealizar se pueden utilizar tambin elementos delimitadores,

tales como vallas o jardineras.

Guayaquil.

Los conductores de vehculos reconocen la

prerrogativa, que se debe al peatn en los pasos peatonales elevados.

Paso de peatones mediante elevacin de calzada,

Guayaquil.

Paso peatonal elevado o directo. Guayaquil.

Los pasos peatonales estimulan al peatn a ser

utilizados, al garantizar seguridad y confianza.

Solucin integrada para cruces de calles mediante

meseta elevada.

Todos los frentes de los cruces peatonales, semforos, cruces de calles, escaleras, rampas, paradas

de autobs o cualquier obstculo, desnivel o peligro en la va pblica, deben estar sealizados para

personas no videntes, con franjas de pavimentos de advertencia, que contengan texturas diferentes,

que son detectables al tacto.

25

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.4.5. CRUCE PEATONAL EN CRUZ

Consiste en elevar la cota de la calzada en la confluencia de las calles, prolongndose en forma de cruz hasta alcanzar los cuatro pasos peatonales, que se ubican a distancia suficiente de las esquinas.

Los peatones deben ser advertidos mediante la utilizacin de pavimento sealizador de paso peatonal, de textura y

color diferenciados.

Otavalo

2.2.4.6. REFUGIOS

Consiste en aquellos casos en los cuales el paso, por su

longitud, se realiza en dos tiempos con parada intermedia. El refugio debe tener una longitud mnima de 1,50

m, una anchura igual a la del paso de peatones y su pavimento debe estar nivelado con el de la calzada, cuando

la longitud del refugio no supere los 4,00 m.

El espacio exclusivo del peatn en la isleta puede protegerse con bolardos, que no interfieran la banda libre

de paso.

Refugio Avenida Orellana Quito.

Guayaquil.

Paso de transentes resuelto con rampas

peatonales y tramo central con refugio a

nivel de la calzada.

Biblin

Los refugios permiten dar continuidad a la circulacin peatonal, especialmente en vas amplias, por ello es

necesario que se mantenga la direccin, dimensiones y nivel de la calzada.

26

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.4.7. BOLARDOS

Son elementos que se ubican en las aceras, para proteger a los

peatones del trfico vehicular o para evitar aparcamientos indebidos, sobre reas de uso exclusivo de los transentes.

Deben estar ubicados en el borde de las aceras o lo ms cercano

posible a la calzada y siempre muy bien alineados.

Cuenca.

Los bolardos se colocan tambin como hitos de referencia en

rutas peatonales.

El ancho libre de paso entre bolardos debe ser mnimo de 90

cm. La altura recomendable debe ser entre 60 a 70cm. Sin embargo, se pueden colocar bolardos de 1m de altura.

Ibarra.

Guayaquil.

Cuenca.

Se recomienda diferenciar la parte superior de los bolardos

con pintura reflectante, esto permitir detectarlos y localizarlos

fcilmente.

Guayaquil.

Bolardos con cadena entre s, a lo largo de

la acera para evitar los cruces por zonas

no permitidas.

Los bolardos brindan proteccin a los peatones, se ubican lo ms cercano a las aceras, perfectamente alineados, con alturas entre 60 y 70 cm o 1m, fcilmente detectables con pintura reflectante y una separacin entre

bolardos de 90cm.

27

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.4.8. ESCALERAS

En lo posible, se recomienda construir conjuntamente escaleras y rampas de forma integrada, para garantizar recorridos

peatonales accesibles y fluidos.

El ancho mnimo recomendado de la escalera es de 1,20m. El nmero mximo de peldaos sin descanso debe ser de

10u. La contrahuella debe ser menor o igual a 18cm.

No deben utilizarse escalones compensados. Las escaleras recomendadas deben ser de directriz recta y debe sealizarse su inicio, con un cambio detectable de textura igual al ancho de la grada.

Cuenca.

Cuenca.

Loja.

Caracterstica principal: dimensiones mnimas en huella (18 cm) y contrahuella (30cm), con pisos antideslizantes, debidamente sealizadas y con pasamanos a los dos lados.

2.2.4.9. PASAMANOS

La seccin del pasamanos debe ser anatmica, recomendable de forma circular con un dimetro entre 3 y 5 cm. El

diseo debe ser de material liso, no susceptible de variaciones de temperatura, de fcil limpieza y mantenimiento,

sin resaltes o irregularidades.

Sobresalidos al comienzo y final de la escalera en alrededor de 45 cm y su remate de forma redondeada.

Separados del paramento vertical 4cm deben ser corridos y la superficie de apoyo y deslizamiento de la mano, no debe

estar interrumpida por ningn elemento, de modo que los soportes deben fijarse por la parte inferior.

Caracterstica principal: Construidos con materiales lisos de fcil deslizamiento, sin resaltes. Dimetro: 3-5cm.

Altura desde el piso 70 y 90 cm.

28

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.4.10. REJILLAS, TAPAS, PROTECCIN

DE ALCORQUES

Las rejillas, protecciones de alcorques y tapas de registro, son

elementos instalados en zonas de circulacin de peatones y de

circulacin mixta de peatones y vehculos.

El sentido de las aberturas puede ser, en cuadrcula, con separacin entre piezas menor a 2cm.

Las rejillas son indispensables, para no dejar aberturas que pueden ocasionar accidentes.

Cuenca.

El diseo y acabado de rejillas, tapas y protecciones

de alcorques, deben permitir el libre desplazamiento

de todas las personas y sobre todo, de aquellas con

movilidad reducida, sin constituirse en ningn tipo

de obstculo.

Las tapas de revisin o rejillas de ventilacin en zonas

de circulacin peatonal, debern quedar a nivel de la

acera, sin cejas y bien asentadas.

Cuenca.

Guayaquil.

La rejilla no se

debe ubicar junto a

la rampa vehicular

y menos debe

estar ubicada

a continuacin

de una rampa

peatonal. Cuenca.

El acabado de las tapas

se mantiene en relacin al acabado, la ubicacin y la

proporcin. Cuenca.

Los materiales a utilizarse como proteccin de alcorques, pueden

ser de acero galvanizado, de hierro, elementos fundidos, prefabricados de hormign o adoquines.

Acabado de tapas diferente al piso

circundante, sin embargo se mantiene

la continuidad y la proporcin.

Guayaquil.

29

Gua de Accesibilidad al medio fsico

En caso de rejillas reticuladas o planchas metlicas perforadas, la dimensin de estos espacios en su lado mayor no

deber exceder los 1,5 cm., para evitar que las ruedas de menor espesor queden encajadas.

Las aberturas deben estar dispuestas en sentido perpendicular al recorrido de los peatones, o bien con algn diseo

que evite la obstruccin en la circulacin (tacones, ruedas de cochecitos o de sillas de ruedas).

Las aberturas mayores a 2cm, permiten el ingreso

de desperdicios y el atascamiento de ruedas

pequeas y tacones. Montecristi.

Separacin adecuada, en sentido diagonal

al recorrido. Guayaquil.

Caractersticas Principales: Construidas al ras de la acera, perfectamente asentadas, mantener la continuidad,

la proporcin.

2.2.4.11. RBOLES

Son imprescindibles en el ncleo urbano, porque mejoran el ambiente, brindan oxigenacin y dan sombra. Sin embargo, constituyen un obstculo cuando las veredas son estrechas, cuando no se han previstos elementos que eviten la

diferencia de nivel entre vereda y alcorque, o cuando sus ramas son excesivamente bajas.

Es indispensable saber las caractersticas del rbol que se va a sembrar, de modo que no ocasione daos en un

futuro por las races y su incidencia en los pavimentos. Una mala limpieza de las hojas cadas, aumenta el riesgo

para los peatones.

Ubicacin adecuada, seleccin del tipo de vegetacin correcta de modo que se permita el libre trnsito sin interrupciones. La altura libre debe quedar de 2.20m.

Guayaquil.

Seleccin adecuada del tipo de vegetacin que se va a plantar y control permanente del crecimiento de ramas,

races o troncos inclinados, de modo que no invadan los caminos, aceras o sendas.

30

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.5. ESPACIOS URBANOS

Lograr ciudades accesibles, solidarias y saludables implica, disponer de espacios que favorezcan la comunicacin,

la relajacin, la caminata, de modo que se garantice a los peatones el derecho a circular de manera segura y libre,

disfrutando del entorno.

2.2.5.1. PLAZAS, PARQUES Y JARDINES

En plazas, parques, jardines, reas de recreacin, zonas deportivas y de expansin, es necesario que se considere

el diseo y construccin de caminos o senderos adecuadamente amplios, de modo que permita la circulacin simultnea de dos personas en sillas de ruedas.

Parque Central. Machala.

Cuenca.

Los pavimentos debern ser con material indeformable y antideslizante en seco o mojado. El equipamiento debe ser seguro

y de fcil mantenimiento.

Se deben colocar luminarias que cumplan con los requerimientos necesarios, que garanticen adecuados niveles de

iluminacin.

Se recomienda la iluminacin a nivel de piso, de manera tal,

que los peatones puedan mirar la zona por la cual transitan.

Cuenca.

Luminarias para entornos urbanos.

Cuenca.

Plaza Julio Matovelle. Cuenca.

31

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Ordenamiento adecuado del equipamiento urbano, evitando obstculos en las zonas de circulacin.

Equipamiento urbano dispuesto en una franja con diferenciacin

de color y textura. Cuenca.

Incorporacin de juegos infantiles diseados especialmente para nios y nias con discapacidad.

2.2.5.2. ESPACIOS RECREATIVOS Y CULTURALES

Los lugares de carcter recreacional como los cines y teatros, deben disponer de espacios localizados al comienzo o

al final de cada fila central, para personas que utilizan silla de ruedas.

Los vestuarios de los centros recreacionales, deben contar con espacios reservados para las personas en silla de

ruedas.

Los vestuarios en instalaciones deportivas y similares, debern estar dotados de cabinas accesibles a personas con

discapacidad y como mnimo, un bao compuesto de inodoro y ducha para ellos, con los respectivos elementos como

barras y accesorios.

En relacin al deporte, la integracin de las personas con discapacidad ha sido reconocida, por lo que se debe

brindar facilidades para su acceso.

Piscina en el centro de rehabilitacin, con rampa adaptada para usuarios de silla de

ruedas.

Pimampiro.

32

Silla que facilita el acceso

a la piscina de personas con

discapacidad.

(Usada en otros pases).

Gua de Accesibilidad al medio fsico

2.2.5.3. ESTACIONAMIENTOS

En los estacionamientos se prevern y reservarn permanentemente, plazas o sitios de estacionamiento debidamente sealizados, para vehculos que transporten personas con movilidad reducida, los cuales debern situarse

en los lugares ms prximos a los accesos para transentes.

A fin de impedir que los conductores que no sufren discapacidad, usen sin distincin las plazas especiales de aparcamientos, el icono de discapacidad deber estar ubicado horizontalmente en el suelo y verticalmente con poste o

pintado en el puesto.

Las dimensiones mnimas del puesto de estacionamiento, debern ser superiores a las del puesto comn, a fin de

garantizar una franja de circulacin a las personas con movilidad reducida o en silla de ruedas.

Los municipios, como norma general, debern destinar plazas de estacionamiento en vas y lugares estratgicos de

los centros urbanos, en garajes y aparcamientos pblicos, de manera que favorezcan a las personas con movilidad

reducida los accesos a su vivienda, centros de trabajo, administrativos, educativos, recreativos, sanitarios y culturales.

Las zonas de estacionamiento deben tener un itinerario de peatones accesible, que comunique las plazas reservadas con la va pblica.

Parqueaderos especiales para

las PCD.

2.2.6. ILUMINACIN

Es necesario realizar un estudio luminotcnico, para analizar los usos y requerimientos del espacio y determinar los

niveles de iluminacin ms adecuados.

Una solucin apropiada permite ofrecer buenas condiciones de iluminacin, para permitir una ptima seguridad vial

y circulacin peatonal nocturna.

Cuenca.

Machala.

Es importante que el alumbrado permita ver con anticipacin los obstculos del camino, reconocer el entorno y orientarse adecuadamente por las calles, el reconocimiento mutuo de los transentes a una distancia mnima de cuatro

metros, que permita reaccionar en caso de peligro, disuadir a ladrones e intrusos y en caso que esto no ocurra,

revelar su presencia a los vecinos y peatones.

Una solucin adecuada es la iluminacin a nivel de piso, que permite ver el rea de circulacin por la cual se transita.

33

Gua de Accesibilidad al medio fsico

A efectos de ahorro energtico, se utilizar el sistema de reduccin de flujo luminoso, de manera que a partir de cierta hora de la noche, cuando el trfico rodado y peatonal se reduzca considerablemente, disminuyan

sin perjuicio del usuario, los niveles luminosos.

Cuenca.

Reducir en la medida de lo posible la contaminacin lumnica (Flujo luminoso producido por la luz, que se escapa

de las instalaciones de alumbrado de exterior, produciendo un incremento del brillo del fondo natural del cielo) y

optimizar el consumo de energa.

La altura de montaje de los puntos de luz, est en funcin del

arbolado existente y de la potencia de la lmpara.

Seleccin de lmparas y luminarias adaptadas a cada necesidad, reduciendo en la medida

de lo posible, la contaminacin

lumnica y procurando obtener

un mayor ahorro energtico.

Zamora.

2.2.7. MANTENIMIENTO

Cuenca.

Se entiende por mantenimiento a las acciones y trabajos que deben realizarse de manera peridica y sistemtica,

para proteger las obras fsicas, los equipos y otros activos de la accin del tiempo y del desgaste por su uso y operacin, asegurando el mximo rendimiento de las funciones para las cuales fueron construidas.

Es indispensable que todos los ciudadanos, tcnicos, profesionales, cumplan con los procedimientos de mantenimiento y conservacin de las obras de infraestructura, elementos urbanos, calles, parques, vas, mobiliario urbano

construido, con el objeto de asegurar o prolongar su perodo de vida til.

2.2.7.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO.

Son las actividades que deben estar previstas en el diseo original y dentro del presupuesto general, que tienen por

objeto la conservacin, limpieza y buen funcionamiento de la obra fsica y del equipamiento y que deben ejecutarse

peridicamente. Por ejm: pintura, relleno de baches, recorte de csped en parques, jardines, parterres, limpieza en

general, etc.

2.2.7.2. MANTENIMIENTO PERIDICO

Es aquel que efecta cambios parciales o ajustes necesarios en distintos intervalos, para corregir posibles fallas o

prevenir daos mayores, derivados del desgaste o por el tiempo de uso, de los efectos del clima y/o de la intensidad de su operacin. Por ejm: cambio de piezas importantes por desgaste como piezas sanitarias, banquetas, etc;

ajuste de estructuras, renovacin de capas de asfalto, refuerzo de estructuras. Debe ser llevado a cabo, antes de

que el bien deje de desarrollar eficientemente las funciones para las que fue diseado, lo cual puede implicar costos

significativos.

34

Gua de Accesibilidad al medio fsico

ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS

Accesibilidad en

edificios Pblicos

3.1. DEFINICIN DE REAS DESTINADAS A USO PBLICO

Se consideran edificios de uso pblico, aquellos que pertenecen a instituciones pblicas y privadas, a los que concurren las personas a realizar distintas actividades propias de una comunidad y entre los que podemos citar algunos

que deben brindar accesibilidad a las personas con discapacidad.

Centros de educacin o colegios. universidades, institutos, centros de capacitacin.

Centros de cuidado infantil, casas de acogida. jardines de infantes.

Hoteles, discotecas, restaurantes.

Terminales de pasajeros areos y terrestres.

Asilos de ancianos.

Establecimientos comerciales, tiendas, supermercados.

Servicios bancarios, bancos.

Centros asistenciales, hospitales, cementerios.

Unidades de salud en sus diferentes niveles de atencin.

Servicios de la administracin pblica, alcaldas, gobernaciones.

Edificios de servicios religiosos y culto.

Edificios que prestan servicios culturales, museos, teatros, auditorios, bibliotecas, salas de cine.

Centros deportivos, estadios, coliseos, clubes.

Estaciones de bomberos y polica, crceles

3.2. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD

EN EDIFICIOS

Es un hecho que las personas con discapacidad deben tener

igualdad de oportunidades, no discriminacin y merecen accesibilidad universal. Por ello, se plantea algunos requerimientos para

brindar accesibilidad.

Para trabajar en beneficio de las personas con discapacidad

que usan silla de ruedas, es necesario considerar las medidas

estndares de las mismas, de modo que puertas, pasillos, corredores, altura de ventanas, mostradores, etc. se adecen a estas

dimensiones.

Medidas estndares: 065 -075 m de ancho

por 1,20 m de largo y 0,95 de altura).

35

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Se debe considerar en los edificios de atencin al pblico,

el diseo de un mostrador con medidas que permitan a las

personas con discapacidad, especficamente que usan silla

de ruedas, ser atendidas de manera cmoda y eficaz, libre

de obstculos.

El mostrador debe tener un espacio de 40 cm de profundidad para la colocacin de sus piernas, una altura de 80 cm

y una altura libre interior de 75 cm, con un ancho de 80 cm.

Las puertas tienen que estar sealizadas o dotadas

con elementos que permitan un fcil acceso, as como

suficiente iluminacin para ser reconocidas sin dificultad, desde el exterior.

La puerta se abre a travs de un sistema

electrnico presionado por las personas

con discapacidad

Debern haber elementos de apoyo como barandillas y zcalos; las rejillas y sumideros, deben tener un diseo que

no den problema alguno a las sillas de ruedas, carritos de bebs, bastones usados por personas con discapacidad,

muletas e incluso los tacones de los zapatos.

En el caso de edificios que dispongan de sistemas de control, como arcos de deteccin y torniquetes, que obstaculicen el paso de las personas con discapacidad, deber instalarse un paso alternativo accesible.

En edificios con ms de tres plantas, deber existir una rampa o ascensor accesible.

3.3. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO ARQUITECTNICO

3.3.1. ACCESOS: ENTRADA A GARAJES, ENTRADA A OFICINAS, APOYO A ACCESOS

En las entradas a garajes se construir un

vado que no provoque obstculos bruscos en

el rasante de la acera, con pendientes adecuadas. Al lugar del garaje se le aadir una

franja en los laterales de 120 centmetros,

para impedir problemas de movimientos.

Al menos uno de los accesos al interior de la

edificacin debe ser construido de tal forma,

que permita el ingreso de personas con algn

tipo de movilidad reducida.

Se debe considerar el acceso de perros gua,

sillas de ruedas, bastones y dems elementos

o ayudas, para la movilidad y libre desplazamiento de las personas con discapacidad.

36

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Se recomienda que los edificios pblicos incorporen sistemas adecuados de guas e informacin para personas no

videntes o con baja visin, para facilitar y agilizar su desplazamiento seguro y efectivo.

Instalaciones de la organizacin de las personas

con discapacidad en la ciudad de Guaranda.

Pendiente inclinada de las

rampas para acceder a las instalaciones.

Rampa con una sola pendiente. (Normas INEN)

Diseo de rampas con descansos para evitar

recorridos largos y con pendientes muy elevadas.

Ingreso accesible a servicios de salud.

37

Gua de Accesibilidad al medio fsico

3.3.2. PASILLOS

Estos debern cumplir con las normas de accesibilidad.

Los pasillos interiores deben tener una textura antideslizante en seco y en mojado.

Si su acceso implica un cambio de direccin en el desplazamiento, se deber garantizar un espacio mnimo para

poder maniobrar y orientarse hacia el punto de referencia.

En edificios pblicos los corredores y pasillos deben tener un ancho mnimo de 1.20 m. Cuando se prev circulacin simultnea de dos sillas de ruedas, debe tener un ancho mnimo de 1.80 m.

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstculos en todo su ancho mnimo y desde su piso hasta

un plano paralelo a l ubicado, a 2.05 m. de altura.

No se deben ubicar elementos que invadan el pasillo. Por ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes

propias del edificio o de instalaciones.

En los corredores y pasillos poco frecuentados de los edificios de uso pblico, se admiten reducciones localizadas del ancho mnimo, el ancho libre en las reducciones nunca debe ser menor a 90 cm.

Medidas recomendadas por la Normativa INEN.

Rampa en interior del pasillo del Instituto

Tecnolgico. (Quininde)

3.3.3. ESCALERAS ACCESIBLES

Una escalera se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:

El ancho til para circulacin debe ser de 1,20 m como mnimo.

El acabado de los escalones debe ser con material antideslizante y tener una

extensin o huella mnima de 30 cm y una altura de 18 cm.

El nmero de escalones seguidos sin descanso intermedio son mximo de 12

unidades y su forma debe ser continua, evitando el perfil.

Los descansos intermedios, deben tener una longitud mnima en la direccin de

circulacin de 1,20 m.

Es aconsejable colocar pasamanos a ambos lados y que estos se prolonguen en

sus extremos 30 cm. como mnimo, situados a una altura entre 90 cm y 95 cm;

y otro a 70 cm; debern tener continuidad en todo su recorrido y el diseo de la

seccin del mango, ser tal que la mano se deslice y se pueda agarrar fcilmente

(recomendable 4 cm de dimetro).

38

La escalera dispone de

barandillas que pueden ser

utilizadas en ambos sentidos de circulacin.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

El inicio y final de una escalera, se sealiza con pavimento diferenciado

del resto y se recomienda disponer de un nivel de iluminacin durante la

noche, as como tener una seal sensible al tacto.

Los espacios existentes bajo las escaleras deben estar protegidos de

manera que eviten posibles accidentes a personas con visin parcial y

ceguera.

Se recomiendan escaleras rectas y no las de caracol y abanico, sino alcanzan un fondo superior a 30 cm, deben evitarse las aristas vivas.

Para el caso de las escaleras tanto internas como externas, la huella

debe ser construida con material antideslizante en seco y en mojado.

Los espacios existentes bajo escaleras debern protegerse y delimitarse

convenientemente, mediante maceteros, barandillas u otro dispositivo,

de modo que se garantice una altura mnima de 2,10 m libre de obstculos. Las plantas debern podarse convenientemente y se evitarn especies agresivas al tacto.

Escalera habilitada para

permitir el acceso a las

personas con discapacidad.

3.3.4. RAMPAS O ESCALERAS ACCESIBLES

Los edificios pblicos o comerciales, sala de actos, asilos de ancianos y otros,

que son frecuentados regularmente por personas con algn grado de discapacidad, tercera edad y madres con nios pequeos que hacen uso del cochecito, deben estar construidos de manera que faciliten el ingreso y movilidad de

este grupo de personas.

Se debe acceder a todos los edificios a travs de una entrada sin peldaos,

que deben tener una anchura de paso libre de al menos 90cm. Adems, delante de la puerta debe existir suficiente espacio de movimiento. Las rampas

no pueden tener una inclinacin superior al 6%, deben tener una anchura mnima de 1.20m y pasamanos rgidos a ambos lados. Se ha de tener en cuenta,

que hay que situar un rellano o descanso al comienzo y al final de toda la

rampa. Cada 6 m. se ha de disponer de un rellano intermedio. Los descansos

han de tener una longitud mnima de 1.20m.

Se recomienda la instalacin

de estas sillas en las escaleras

de uso pblico o particulares.

Silla elevadora de escaleras usada en otros pases.

Rampa de acceso a la

Iglesia. Otavalo.

39

Gua de Accesibilidad al medio fsico

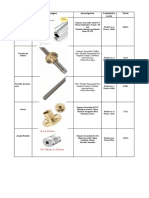

3.3.5. ASCENSORES

Icono para identificar ascensores

en beneficio de las personas con

discapacidad. - PCD El ancho de los ascensores debe garantizar el libre acceso

y maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida.

Las dimensiones mnimas internas de la cabina, para uso

en edificios pblicos deberan ser de 1.50 m de ancho y

1.40 m de profundidad. Las medidas interiores mnimas de

la cabina, en edificios residenciales debera ser de 1,00 m

de ancho por 1,20 m de profundidad.

Las dimensiones mnimas de la cabina de un ascensor accesible son de 1,40 m. de fondo por

1,10 de ancho (630 Kg.).

Se debe colocar un zcalo perimetral de proteccin

y un pasamano alrededor del interior de la cabina.

El piso debe ser fijo y antideslizante. Los botones de comando deben situarse a una altura 1.35 o 1.40 m, que permita a una persona en silla de ruedas alcanzar el tablero

de mando.

Medidas

mnimas.

Las puertas debern ser automticas y telescpicas, con

el tiempo calculado, para que la persona con movilidad reducida tenga tiempo de entrar o salir sin precipitaciones.

De una anchura mnima de 90 cm.

Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta, existir un nmero en altorrelieve que identifique la planta, con

una dimensin mnima de 10 x 10 cm. y una altura mxima

de 1,35 y 1,40 m. desde el suelo. Igualmente convendra

colocar seales audibles y visuales, en los lugares de llamada para indicar cuando el ascensor esta respondiendo

a la llamada.

Frente a las puertas de los ascensores, deber existir un espacio libre de obstculos para embarque y desembarque.

La nivelacin entre el piso y el pavimento de la cabina, no

deber permitir desajustes. De igual manera la separacin

horizontal.

Tablero con botones

de comando colocado

entre 1,35 y 1,40 metros

de altura, con letras

del alfabeto estndar,

sistema Braille o relieve.

Debe disponer de pasamanos a una altura entre 90 cm. y 95

cm. tener un diseo anatmico que permita adaptar la mano,

con una seccin igual o funcionalmente equivalente, a la de

un tubo redondo con un dimetro entre 3 y 5 cm. y separado,

como mnimo, a 4 cm. de los paramentos verticales.

Los botones, tanto de la cabina como del descanso, deben

colocarse a una altura mxima de 1,35 o 1,40 m. respecto

al suelo. Las botoneras deben tener la numeracin y letras

del alfabeto estndar, sistema braille o relieve.

Debe prestarse especial atencin al ajuste ms preciso posible, entre el piso de la cabina y el descanso exterior. Ha

de minimizarse tanto el desnivel como la holgura horizontal

y de modo peridico y sistemtico se revisarn y calibrarn

las prestaciones del ascensor.

Tambin se suavizar y amortiguar al mximo, el efecto

acelerador o desacelerador en las paradas.

40

Ascensor adaptado

para personas con

discapacidad.

Alcalda de Baos.

Gua de Accesibilidad al medio fsico

3.3.6. PUERTAS

Las puertas de acceso a edificios deben tener dimensiones que permitan la adecuada movilizacin de personas que

utilizan equipos especiales.

Las dimensiones de las puertas, accesorios como cerraduras y picaportes y el ngulo de apertura, debern considerar las normas establecidas.

Debe existir un zcalo de proteccin lo suficientemente ancho, para disminuir los efectos del choque del reposapis

de la silla de ruedas.

Las puertas de vidrio contarn con franjas de sealizacin de color contrastante para evitar riesgos de colisin.

Todas las puertas contarn con mecanismos de fcil apertura manual, para garantizar una segura y fcil evacuacin.

Se recomienda que las puertas de acceso que no tienen mecanismos automticos a los edificios, deben

equiparse con un elemento de fcil agarre, con una

longitud de por lo menos 300 mm, este elemento debe

estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la

puerta.

3.3.7 BATERAS SANITARIAS

Icono para identificar el bao

para las PCD.

Deben ser diseadas para que puedan ser accesibles a las personas con movilidad reducida y estar apropiadamente sealizados.

Su interior deber permitir el giro de una silla de ruedas en un

espacio libre de 1.50 m de dimetro.

Como mnimo, dispondrn de una cabina con inodoro y lavabo

ubicados adecuadamente para permitir su fcil acceso y utilizacin, respetando las dimensiones mnimas.

A uno de los costados del inodoro, se dejar un espacio libre de 90

cm. de ancho, de forma que se pueda colocar una silla de ruedas

paralela al inodoro y realizar la transferencia lateral.

Ser necesaria la colocacin de una barra de apoyo junto al inodoro que puede ser abatible o fija. Los asideros y apoyo han de

fijarse slidamente a paramentos o componentes estructurales,

que garanticen empotramientos resistentes a cargas tipo de unos

150 Kg.

Elemento para adaptar al inodoro

La puerta, en caso de ser abatible, se deber abrir hacia el exterior, y la manilla para abrir debe ser preferiblemente de palanca.

41

Gua de Accesibilidad al medio fsico

La grifera debe ser de palanca, monocomando, con

sistemas de sensores u otros mecanismos que utilicen tecnologa de punta, y faciliten el accionamiento

de control de caudal y temperatura.

El sistema de calentamiento del agua debe estar

a un mximo de temperatura de 36C para evitar

quemaduras a personas con falta de sensibilidad en

algn miembro.

Lavamanos adaptado.

Accesorios utilizados en los baos.

Bateras sanitarias adaptadas.

Baos.

42

Espacios amplios

para giro de silla de

ruedas y andadores

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Considerar la colocacin

de muletas.

La Normativa del INEN indica que los cuartos de bao deben responder a medidas que faciliten a las personas con

discapacidad, actuar con autonoma o ayudados por otra persona, considerar los espacios de su accionar, el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de dimetro, sin obstculo al menos hasta una altura de 67 cm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas.

Medidas del INEN recomendadas para la construccin de un inodoro.

Distribucin del lavabo y del inodoro.

43

Gua de Accesibilidad

Medidas del INEN recomendadas

para la colocacin del lavamanos.

En baos pblicos, los ambientes deben estar separados segn el gnero y cuando forman un ncleo

compactado, la solucin correcta es disponer de

dos recintos independientes para baos especiales

con acceso directo.

La puerta, si es abatible debe abrirse hacia el exterior o bien ser corrediza. Si se abre hacia el interior, el rea

debe dejar al menos, un espacio mnimo de ocupacin de una persona sentada o que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad.

Los cuartos de bao y aseo deben tener barras de apoyo que se ajusten al tipo y grado de discapacidad.

44

Arq. Patricia Valarezo Gmez

Gua de Accesibilidad

Accesibilidad en el transporte

Accesibilidad en

el transporte

Icono para identificar el transporte que beneficia a las personas con

discapacidad.

Se deben promover el establecimiento de condiciones

ptimas, para el uso del transporte por parte de las

personas con discapacidad fsica, sensorial y psquica,

para garantizar su acceso, comodidad y seguridad.

4.1 PRINCIPALES REQUERIMIENTOS EN ACCESIBILIDAD PARA EL

TRANSPORTE

En el pas, la mayora de buses existentes slo tienen

gradas para poder acceder a su interior. stos deberan

tener una rampa que permita el acceso cmodo, rpido

y seguro de las personas con discapacidad. Deben

efectuar nuevas instalaciones o adaptar las existentes

a sus necesidades. As mismo, las terminales de buses

y las paradas deben ser amplias y seguras, adems

deben disponer de espacios destinados a las personas

con discapacidad.

Transporte pblico que proporciona

un espacio a las personas con discapacidad.

Se deben contar con salidas de emergencia aptas para

personas con discapacidad debidamente sealizadas.

Los terminales donde operan los servicios de transporte comn y masivo deben tener condiciones arquitect-

Transporte pblico que facilita el acceso

a las personas con discapacidad.

Arq. Sandra Esparza Jcome

45

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Sistema de embarque a PCD.

nicas que permitan la accesibilidad de las personas con

discapacidad.

En los terminales de pasajeros debe existir una zona alternativa de paso debidamente sealizado, que permita

el acceso de personas con movilidad reducida especialmente, en aquellos sitios donde se utilicen torniquetes,

registradoras u otros dispositivos, que hagan complejo

el acceso de las personas con discapacidad fsica.

Las personas con discapacidad debern tener la

posibilidad de acceder a una unidad de servicio pblico

y saber que dentro del transporte, hay dos espacios

reservados especialmente para ellos, localizadas lo ms

cerca posible a las puertas de salida, con sus cinturones

de seguridad y la respectiva sealizacin.

Las unidades de transporte debern contar con

mecanismos de comunicacin y sealizacin

visual, sonora y/o tctil, que posibiliten el acceso de

informacin por parte de las personas con discapacidad

auditiva y/o visual.

Se debe identificar con placas especiales, los vehculos

usados por las personas con discapacidad.

Placa que identifica el vehiculo usado por

personas con discapacidad.

46

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Accesibilidad en

la comunicacin

Accesibilidad en

la comunicacin

La comunicacin es un proceso de interrelacin entre dos o ms personas, mediante el cual se transmite informacin desde un emisor, quien la codifica, hacia un receptor el cual decodifica la informacin recibida, en un contexto

determinado.

La comunicacin permite al individuo conocer ms de s mismo, de los dems y del medio que le rodea, por medio

del intercambio de mensajes que le permiten influir y/o ser influidos, por las personas que lo rodean.

5.1. COMUNICACIN ACCESIBLE.

Un servicio o equipamiento se considera accesible, cuando garantiza el derecho de todas las personas a informacin bsica y a comunicacin esencial y necesaria, de modo que se facilite su utilizacin y cumpla con la normativa

establecida.

Todas las personas, cada una con sus diferencias, poseen mecanismos y lenguajes de comunicacin. Para ello, los

gobiernos deben reconocer, retomar y promover las ayudas tcnicas y los sistemas de comunicacin, adaptados a

personas con limitaciones sensoriales, que proporcionan diversas alternativas tales como Lengua de Manos signos Escritura Braille, conocimiento del Alfabeto Dactilolgico y cualquier otro semejante, para garantizar el acceso

de la comunicacin a la poblacin, respetando su diversidad.

Es necesario adems, que se incorporen acciones tendientes a promover y facilitar la integracin y el desenvolvimiento de personas con discapacidad, en oficinas e instalaciones pblicas y sobre todo buscar el modo de solucionar algunas falencias en la comunicacin con personas ciegas, deficiencia visual, deficiencia auditiva y otros tipos

de discapacidades.

Por ejemplo, existen dispositivos que permiten una fcil comunicacin y pueden ser adaptados a las necesidades

locales.

Dispositivo de comunicacin para personas no

videntes usado en restaurantes en otros pases.

Al presionar un botn ste se activa y el cliente escucha las diferentes opciones del men, (aperitivos, mariscos, postres, sopas, ensaladas, etc.). Para solicitar el pedido se presiona el botn correspondiente. Existe

la opcin en 2 idiomas y en el sistema Braille.

47

Gua de Accesibilidad al medio fsico

5.2. SEALIZACIN

Conjunto de seales, indicaciones o advertencias de carcter informativo, que pueden ser colocadas en las vas

de comunicacin, espacios pblicos, edificios, transporte, entorno urbano y que sirven de gua y orientacin a los

usuarios, para su movilizacin e integracin social. En pocas palabras implica indicar o decir algo por intermedio de

seales.

Consiste bsicamente en marcar los diferentes riesgos existentes, precauciones y obligaciones a travs de signos,

colores y seales, para favorecer el orden y orientar la libre circulacin.

5.2.1. CARACTERSTICAS DE LA SEALIZACIN

Todas las seales deben permanecer en su posicin correcta, deben mantenerse limpias y claras, fcilmente visibles.

Las seales que se instalen, debern ser legibles para los usuarios

y su ubicacin acorde con la normativa establecida, para permitir

una pronta y adecuada reaccin del receptor, an cuando ste se

acerque a la seal a alta velocidad.

Tamao de letras adecuado, leyenda corta, smbolos y formas acordes a la normativa.

Clara y de fcil comprensin.

Permitir la correcta orientacin y ubicacin de todos

los peatones.

Ser de colores contrastantes y reflectivos.

Estar instaladas en la franja de equipamiento.

No invadir las zonas de acceso a edificaciones.

No obstruir la visibilidad a vehculos ni peatones.

No obstruir la franja de circulacin.

Mantener uniformidad en el diseo y la colocacin

de las seales.

5.2.2. SEALIZACIN EN FUNCIN

DEL DESTINATARIO

De acuerdo con la caracterstica propia de la sealizacin y en funcin

del destinatario, las seales se clasifican en:

a.

b.

c.

d.

Visuales.

Tctiles.

Sonoras.

Mixtas.

a. Visuales.

Son aquellas que mediante figuras, pictogramas o texto, dirigen la

comunicacin en forma visual con el usuario para que pueda conducirse, actuar y realizar la actividad prevista.

48

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Se debe respetar la normativa INEN establecida, tanto

para sealizacin exterior como para la interior.

Complementario a la adecuacin o construccin de

bateras sanitarias para personas con discapacidad. Es

importante implementar iconos de accesibilidad.

Sealizacin vertical de trnsito. Cuenca.

BBSS sealizadas y con el

manubrio de apertura adecuado. Quito.

Las seales visuales, deben tener los tamaos de letras

y colores adecuados y el material ptimo de modo que

perduren, de acuerdo a la reglamentacin establecida.

Biblin.

b. Tctiles.

Son aquellas que mediante el sentido del tacto, se perciben

por el usuario. Se puede utilizar el sistema Braille o mensajes en alto o bajo relieve.

Pictograma en altorrelieve y en Braille.

El sistema Braille es un cdigo de lecto-escritura, sobre

la base de puntos en alto relieve, que permite a las

personas ciegas leer y escribir al tacto.

Es un lenguaje universal sin importar el idioma.

49

Gua de Accesibilidad al medio fsico

Seales en Braille que sirven de gua para personas ciegas. Son lminas escritas en Braille con el nombre de la calle y la cuadra del sitio en el que se encuentran. De esta manera, los no videntes pueden orientarse cuando transitan

por la zona sealizada.

La idea consiste en implementar placas en Braille, a las seales existentes y

adems, incorpora la propuesta de identificacin tctil de las seales a nivel

del piso.

Calles de San Isidro. Lima, Per.

Sistema escrito o pictogrfico accesible.

El sistema escrito o pictogrfico se considera accesible si cumple los siguientes requisitos:

Es detectable su presencia, para un usuario que se acerque en un medio de transporte desde 200 m. de

distancia.

Es detectable su presencia para el usuario que se acerque como peatn desde 50 m. de distancia.

Dispone de medios complementarios de tipo sonoro, para su comprensin por personas con limitacin total

o parcial de la visin.

Si la sealizacin est ubicada en el interior de un edificio o en un recinto de uso pblico para peatones, permitir

su identificacin tctil mediante relieve y contraste de colores.

c. Sonoras.

Son aquellas que mediante sonidos establecen

la comunicacin con el usuario, para que pueda

proceder, actuar y avanzar.

Semforos sonoros que incluyen iconos de pare

y siga para personas con deficiencia visual.

Guayaquil.

d. Mixtas.

Son aquellas que contienen informacin que combina