Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Articulo 4 PDF

Articulo 4 PDF

Cargado por

fannyjimenezsanchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

21 vistas14 páginasTítulo original

articulo 4.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

21 vistas14 páginasArticulo 4 PDF

Articulo 4 PDF

Cargado por

fannyjimenezsanchezCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 14

El objeto fundamental de este trabajo

versa en estudiar y analizar las prcticas

culturales, de ocio y tiempo libre de un co-

lectivo poblacional especfico: los estudian-

tes de la Universidad de Oviedo. Hemos

pretendido aportar a los estudios existentes

sobre juventud y uso del tiempo libre, la in-

formacin emprica obtenida a travs del

cuestionario adaptado y confeccionado ad

hoc, as como la reflexin terica y concep-

tual que subyace de sta. Se ha tratado de

adoptar un enfoque ms comprehensivo y

Psicothema, 1999. Vol. 11, n 2, pp. 247-259

ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG

Copyright 1998 Psicothema

Psicothema, 1999 247

ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO

LIBRE DE LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

Julio Rodrguez Surez y Esteban Agull Toms

Universidad de Oviedo

Esta investigacin se compone de dos partes diferenciadas. En la primera se estu-

dian crtica y sistemticamente los conceptos fundamentales que se tratan a lo largo del

trabajo: juventud, estudiantes universitarios, ocio, cultura, tiempo libre y estilos de vida.

Tras una revisin de los enfoques y planteamientos tericos sobre este campo de estu-

dio, se ofrece una articulacin terica ms acorde con el enfoque que precisa el estudio

de esta realidad. En la segunda parte se analizan las prcticas culturales, de ocio y tiem-

po libre de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, mediante la administracin de

un cuestionario confeccionado especialmente para este trabajo. A partir de los resultados

obtenidos se realiza una comparacin entre las prcticas de este tipo llevadas a cabo por

los universitarios y las desarrolladas por el resto de jvenes, intentando averiguar si los

estudiantes universitarios conforman un grupo juvenil con un estilo de vida propio y di-

ferenciado. Todo este anlisis es realizado desde una aproximacin psicosocial.

Lifestyles, culture, leisure and free time of university students. This research is di-

vided in two distinct parts. The first one studies critically and systematically the funda-

mental concepts dealt with throughout the work: youth, university students, leisure, cul-

ture, free time and lifestyles. After a critical revision of the approaches and theoretical

standpoints on this field of study, a more theoretical articulation is put forward, allowing

a better approach to the study of this reality. In the second part, the free time, leisure and

cultural habits of the students of the University of Oviedo are analysed by means of a

survey especially designed for this work. From the results obtained therefor, a compari-

son is carried out between this sort of habits in university students and the same practi-

ces in the rest of youths, attempting to discern if university students conform a youth

group with a lifestyle of its own and neatly differentiated from that of other youths. All

this analysis is carried out from a psychosociological approach.

Correspondencia: Julio Rodrguez Surez

Facultad de Psicologa

Universidad de Oviedo

33003 Oviedo (Spain)

E-mail: juliorod@redestb.es

globalizador, un enfoque como el que posi-

bilita la psicologa social como perspectiva

transdisciplinar que posee la interaccin

social como centro nucleador de todo su en-

tramado, tanto terico como metodolgico.

Tratamos, por tanto, de acercarnos al estu-

dio de las prcticas culturales, de ocio y

tiempo libre a travs de un enfoque psicoso-

ciolgico que permita contemplar la natura-

leza compleja y la pluridimensionalidad que

este objeto de estudio merece y exige.

Asimismo, se ha adoptado como eje arti-

culador y sustentador de nuestro entramado

terico-conceptual el estudio de los estilos

de vida (EV), ya que creemos que se trata de

una lnea interesante y pertinente para abor-

dar el objeto de investigacin aludido. Y se

ha abordado entendiendo los EV como un

conjunto de patrones que estructuran la or-

ganizacin temporal, el sistema social de re-

laciones y las pautas de consumo y/o activi-

dades (culturales y de ocio). Como detalla-

mos a continuacin, se trata de un cosmos

social, personal y diferenciado, propiciado

por un entorno concreto y que, a su vez, es

influido por la accin consciente y coparti-

cipada de los miembros que integran dicho

entorno/sistema.

Nuestra posicin a la hora de utilizar el

trmino juventud se refiere a los jvenes, esa

realidad compleja y heterognea, formada

por distintos grupos pertenecientes a estatus

socioeconmicos diferentes, con trayecto-

rias y construcciones de identidad diversas.

Un colectivo poblacional ubicado entre los

15 y los 29 aos, que an no han logrado la

emancipacin (Zrraga, 1985), entendiendo

sta como el proceso que requiere el cumpli-

miento de cuatro condiciones: independen-

cia econmica (que no solvencia econmi-

ca), autoadministracin de los recursos dis-

ponibles, autonoma personal (capacidad de

decisin) y construccin de un hogar propio.

Condiciones necesarias y slo conjuntamen-

te suficientes (Agull, 1997; Navarro y Ma-

teo, 1993; Zrraga, 1985).

Retomando el tema de la estructuracin

de la edad, comprobamos que las diferentes

franjas de edad en que se delimita la juven-

tud varan de forma considerable, puesto

que la juventud constituye un proceso psi-

cosociolgico que se transforma histrica y

culturalmente.

Para no extendernos en la dimensin

conceptual podemos acudir a la definicin

de Zamora Acosta (1993) que considera j-

venes a aquellos individuos que habiendo

superado fisiolgica y psicolgicamente la

edad adolescente y reuniendo, por tanto, las

condiciones necesarias para desempear las

funciones propias de los adultos, carecen de

las condiciones suficientes para independi-

zarse de su familia de origen, para organizar

su propio grupo domstico. Concepto por el

cual abogamos, ya que define perfectamen-

te la situacin compleja y diversa de este

colectivo.

Una vez definido nuestro concepto de ju-

ventud debemos exponer la delimitacin

que llevamos a cabo de sta a un colectivo

concreto de jvenes: los que cursan estudios

universitarios (para este estudio excluimos

los estudiantes de postgraduado). Se entien-

de que los jvenes universitarios forman un

grupo diferenciado del resto de la juventud,

no slo por la franja de edad en la que estn

comprendidos, sino tambin, y entendiendo

siempre esto como una generalizacin y

asumiendo los riesgos que ello conlleva, por

su estatus econmico y social, as como por

el itinerario formativo que estn recorriendo

(y el capital formativo que supone esta tra-

yectoria), y porque supuestamente (de ah

nuestro planteamiento hipottico) integran

un grupo con un estilo de vida propio frente

al resto de jvenes. Independientemente de

estos factores y, aunque no se cumpliesen o

fueran infundados, s es reconocido social y

culturalmente que los estudiantes universi-

tarios constituyen un grupo diferenciado por

el mero hecho de serlo. No obstante, hay

que precisar que tan slo el 18 por ciento de

ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

248 Psicothema, 1999

los jvenes espaoles (de 15 a 29 aos) cur-

sa estudios en la Universidad. Teniendo en

cuenta que los jvenes conforman el 25 por

ciento de la poblacin total espaola, la ju-

ventud universitaria est en torno al 4,5 por

ciento de la totalidad de ciudadanos espao-

les (Martn Serrano y Velarde Hermida,

1997).

Ocio, tiempo libre

El ocio es, sin duda, uno de los fenme-

nos psicosociolgicos ms importantes y

caractersticos del mundo occidental. Por su

trascendencia creemos que se debe analizar

desde una perspectiva multidimensional y al

que, si bien la sociologa, la antropologa y

la economa han sido las disciplinas que

mayor dedicacin le vienen prestando, tam-

bin la psicologa social le ha otorgado su

inters, lo cual no debe extraar, si se tiene

en cuenta, como indica San Martn (1997),

que en el ocio se ven implicados y/o se pro-

ducen fenmenos por los que esta rama est

enormemente interesada: estereotipos, acti-

tudes, prejuicios, relaciones intergrupales e

interpersonales, calidad de vida, etc.

Nos encontramos mltiples y variopin-

tas definiciones de ocio y tiempo libre, se-

gn se trate del enfoque terico o segn sea

la postura o el posicionamiento filosfico y

cientfico. Partiendo de la definicin ya cl-

sica de Dumazadier (1964) y de las poste-

riores aportaciones de Munn (1980), Sue

(1982), Gil Calvo (1985), etc., recogiendo,

asimismo, los trabajos ms recientes de

Cuenca (1995), Trilla et al. (1996), Argyle

(1996) y tantos otros investigadores y estu-

diosos de este tema y aadiendo las defini-

ciones lanzadas desde diferentes asociacio-

nes e instituciones como la W.L.R.A.

(World Leisure & Recreation Association,

1993), concebimos el tiempo libre como

aqul que no est determinado por la obli-

gatoriedad, aquel tiempo del que se dispone

cuando: 1) No se est trabajando (o reali-

zando una actividad remunerada) o bien es-

tudiando (o asistiendo a clases en el caso de

los estudiantes en general, y, en nuestro ca-

so, de los estudiantes universitarios). 2) No

se satisfacen necesidades bsicas (dormir,

comer). 3) No se estn realizando traba-

jos domsticos. 4) No se llevan a cabo obli-

gaciones familiares o religiosas.

A partir de esta conceptualizacin, el

ocio ser, dentro de tiempo libre, aquel

tiempo 1) conformado por las actividades y

prcticas libremente elegidas segn las pre-

ferencias de cada individuo; 2) un tiempo

caracterizado por la libre eleccin y realiza-

cin de actividades que satisfagan necesida-

des personales; y 3) un tiempo cuya finali-

dad sea el descanso, la diversin, la crea-

cin o el desarrollo del sujeto.

El planteamiento de este trabajo parte

de la idea subrayada hace algunos aos por

Jean Laloup (1968) que plantea que si el

trabajo est ligado a la civilizacin, el ocio

se halla unido a la cultura, ya que cree-

mos que genricamente no se puede enten-

der el ocio sin remitirse a lo cultural.

Por ltimo, respecto a la clasificacin de

prcticas culturales y de ocio, se ha desa-

rrollado una tipologa propia a partir de las

realizadas por los diferentes enfoques teri-

cos, incluyendo dentro de las prcticas

culturales a los medios de comunicacin,

las actividades artsticas, la literatura, el tea-

tro, la msica y el cine, pues consideramos

que en todas ellas se da algn elemento cul-

tural que es el fundamento que las genera

(aunque puedan ser desarrolladas a parte de

ese componente cultural). Dentro de las

actividades de ocio hemos incluido al de-

porte, el turismo, el asociacionismo y el es-

parcimiento nocturno, tareas que aunque

pueden comprender elementos culturales,

stos no son la base en s misma de la pro-

pia actividad. Al mismo tiempo, hemos aa-

dido una serie de actividades generales que

pueden desarrollarse al mismo tiempo que

otras (charlar con los amigos, pasear) y

JULIO RODRGUEZ SUREZ Y ESTEBAN AGULL TOMS

Psicothema, 1999 249

un apartado de otras actividades, en las que

hemos incluido hobbies, juegos de mesa y

saln, juegos de azar, etc.

Estilos de vida

Las definiciones y los contenidos con-

ceptuales de los Estilos de Vida (EV) son

tan abundantes como sus acepciones y sus

definidores. Para Ruiz Olabuenaga (1989,

1994) fue Simmel el primero en utilizar el

concepto clsico de estilizacin en el sen-

tido de la necesidad que poseen los indivi-

duos y las clases sociales de estilizar la vi-

da. Estilizacin supone e implica, segn

este autor (1994), y siguiendo el enfoque

simmeliano, modelizacin y sistemati-

zacin. Para Ayerdi (1994) el concepto de

EV ha sido utilizado fundamentalmente con

una concepcin descriptiva, clasificatoria y

evaluadora; en cambio, se le ha contempla-

do muy escasamente como variable explica-

tiva. Incluso, ha llegado a emplearse de un

modo muy limitado como modelo o patrn

de consumo (el modo en que una persona

gasta su dinero). Sin embargo, existen

otras reas de la vida de una persona que,

por su vinculacin, modelizacin y sistema-

tizacin, llegan a conformar un EV. Se tra-

tara, por ejemplo, del grupo (o grupos) de

pertenencia, actividades, gustos, intereses,

etc. Pero, creemos que tampoco se puede

mantener la definicin de EV que contem-

pla la prctica totalidad del ser, estar, hacer

o sentir de un individuo y/o grupo. Esta de-

finicin carece de sentido dado su eclecti-

cismo y la nula operatividad de su conteni-

do, por lo cual pensamos que debe ser re-

chazada. Teniendo en cuenta las propieda-

des de los EV, Ayerdi (1994) aborda el EV

como un concepto de la Teora Social con

propiedades integrativas y sinpticas que

posee un carcter multidimensional y tiene

tanto o ms valor explicativo que cualquie-

ra de las variables simples que ayudan a

configurarlo.

El propio Ruiz Olabuenaga (1994) se pre-

gunta si el estilo de vida constituye un hecho

individual o social. Esta cuestin resulta su-

mamente interesante para nuestro empeo,

ya que una resolucin positiva de la misma

supone el logro de un planteamiento que ar-

ticule lo micro (individual) con lo macro

(social). En este sentido, como indica la ar-

gumentacin del autor que estamos desarro-

llando, el estilo de vida va siempre inscrito

en una biografa personal. De esta manera,

el estilo de vida sin estar determinado por

la pertenencia individual a un nicho concre-

to de la estructura social, es, al mismo tiem-

po, resultado de una accin intencionada y

respuesta a la situacin de la estructura so-

cial. Lo que caracteriza al estilo de vida,

como forma moderna, es la iniciativa, por

parte del individuo, de recrear su cosmos so-

cial personal y diferenciado, en lugar de

aceptar acrtica y pasivamente el cosmos so-

cial existente en el exterior de su medio am-

biente, pero, al mismo tiempo, garantizando

su pertenencia significativa a l (Ruiz Ola-

buenaga, 1994). Esto es precisamente lo que

creemos que acontece con el colectivo que

estamos estudiando. Un colectivo social

concreto, con una trayectoria sociofamiliar

especfica, con capital formativo determina-

do. Todo este sustrato y referente psicoso-

cial, todo este bagaje plural, pero distintivo,

le posibilita y/o determina a recrear un cos-

mos social personal y diferenciado; y con-

cretamente, ese capital formativo logrado

y disfrutado (aunque no sea un aspecto siem-

pre consciente por parte de los propios inte-

resados) conlleva un conjunto (ms o menos

particular, ms o menos coherente) de prc-

ticas, hbitos, valores, actitudes, tendencias,

consumos, formas vitales. Es decir, lo que en

ciencias sociales se viene denominando co-

mo Estilo de Vida.

Para quedarnos en una conceptualizacin

mnima que resuma el planteamiento de los

estilos de vida que aqu estamos abordando,

podemos afirmar que un EV est compues-

ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

250 Psicothema, 1999

to de opiniones (conocimientos), valoracio-

nes y gustos actitudinales (definiciones) y

estados de nimo (sentimientos y emocio-

nes) que se manifiestan en comportamientos

rutinarios (querencias) sin necesidad de te-

ner que ser formulados y decididos en cada

momento de manera aislada y autorreflexi-

va y que, juntos de forma sistemtica, con-

figuran un perfil social-individual. Ade-

ms, los EV son especficos de grupos con-

cretos, ms bien minoritarios. Se enten-

dera el EV como una muestra de diferen-

ciacin cultural de gustos y preferencias

(Ruiz Olabuenaga 1988, 1989, 1994).

En este sentido, entendemos el estilo de

vida como un constructo que aglutina las

formas de pensar, sentir y actuar de un co-

lectivo concreto, perteneciente a un entorno

especfico. Pero se trata adems de un con-

junto de hbitos, pautas y actividades que

sirven para diferenciar y diferenciarse de

otros colectivos sociales. Estaramos ante

un conjunto de prcticas que marcan lo

propio y reconocible (y por tanto observa-

ble) elegido intencionalmente. Se trata de

prcticas coparticipadas que poseen, asimis-

mo, la capacidad estructuradora y organiza-

tiva de la mayor parte de la vida cotidiana

de un grupo especfico de individuos.

En definitiva, aqu se aboga por un con-

cepto de estilo de vida como un conjunto de

patrones que estructuran la organizacin

temporal, el sistema social de relaciones y

las pautas de consumo y/o actividades (en

nuestro caso, actividades culturales, de ocio

y tiempo libre). Es decir, un estilo de vida

como un cosmos social, personal y dife-

renciado, propiciado por un entorno con-

creto y que es influido al mismo tiempo por

la accin consciente y coparticipada de los

miembros que integran ese entorno/sistema.

Los objetivos centrales del trabajo son:

a) Anlisis de las prcticas culturales, de

ocio y tiempo libre de los estudiantes de la

Universidad de Oviedo.

b) Estudio del tipo y naturaleza de esas

prcticas: produccin versus consumo cul-

tural.

c) Anlisis de la valoracin y satisfaccin

de los estudiantes universitarios con respec-

to a estas prcticas, y

d) Avance de una tipologa de prcticas y

consumos culturales que posibilite una pro-

gramacin cultural, de ocio y tiempo libre

ms coherente y satisfactoria para los uni-

versitarios.

La hiptesis general que gua la investi-

gacin es que los estudiantes universitarios

escogern, practicarn y consumirn pro-

ductos/actividades de mayor valor cultural

que otros colectivos sociales, en concreto

que el resto de jvenes.

Ms especficamente, se plantean cuatro

hiptesis:

H1.: Los estudiantes universitarios reali-

zarn un mayor nmero de prcticas cultu-

rales. H2.: Los estudiantes universitarios

llevarn a cabo actividades de ocio ms for-

mativas, dinmicas y selectivas. H3.: Existi-

r una articulacin entre la condicin de ser

estudiante universitario y la conforma-

cin de un estilo de vida propio y distintivo.

H4.: Este estilo de vida de los estudiantes

universitarios ser temporal y transitorio,

frente a otros estilos de vida ms permanen-

tes, aunque no tan especficos.

Mtodo

Cuestionario

Partiendo de los cuestionarios elaborados

hasta la fecha en Espaa para el estudio de

la juventud, se cre especficamente para

este estudio un cuestionario temtico secto-

rial sobre el ocio dirigido a los universita-

rios, incluyendo preguntas propias sobre las

caractersticas especficas de la poblacin a

estudiar y su entorno. Es, por tanto, ms ho-

JULIO RODRGUEZ SUREZ Y ESTEBAN AGULL TOMS

Psicothema, 1999 251

mogneo que un socioscanner (ms concre-

to) pero estructurado, igualmente, segn el

principio multidimensional. El cuestionario

trata de analizar las condiciones de vida y

comportamientos; las opiniones, actitudes y

juicios; los gustos y sensibilidades emocio-

nales; el equipamiento; y las oportunidades

de innovacin dentro de la utilizacin del

tiempo libre por parte de este sector de la ju-

ventud. As, en concordancia con nuestra

clasificacin de prcticas de ocio y cultura-

les, el cuestionario se ha centrado en los si-

guientes aspectos:

a. Variables de clasificacin (edad, sexo,

lugar de residencia), teniendo en cuenta

que ya conocemos en qu facultad, campus

y qu curso estudia el sujeto entrevistado

(aunque estos datos tambin son cumpli-

mentados por los propios sujetos).

b. Evaluacin general de preferencias de

ocio.

c. Evaluacin especfica de actividades

de ocio realizadas: turismo, idiomas, depor-

tes, cine, msica, esparcimiento nocturno, al-

cohol/drogas, medios de comunicacin: tele-

visin; radio; prensa escrita, asociacionismo,

posicin poltica, actividades artsticas; otras

prcticas culturales realizadas (visitas a mo-

numentos, museos), lectura, ocio creativo;

otras actividades (hobbies, prcticas inde-

pendientes y prcticas ldicas).

d. Evaluacin de creencias y opiniones.

Antes de la redaccin definitiva del cues-

tionario se recab la opinin de algunos

profesores universitarios, expertos en el te-

ma. Una vez redactado ste y previo a su

aplicacin se realiz en el mes de diciembre

de 1997 un estudio piloto entre alumnos de

la Facultad de Psicologa de diferentes eda-

des, cursos y sexos (a los que consideramos

como un grupo de sujetos de caractersticas

similares al resto de los estudiantes univer-

sitarios), destinado a probar la validez del

diseo del cuestionario en cuanto a claridad

de conceptos, tems adecuados a las res-

puestas de cada pregunta, etc.

A partir de los resultados de este ltimo

control del diseo, se realizaron ciertas mo-

dificaciones en la presentacin del cuestio-

nario, para facilitar la tarea del paso de los

datos del informe al ordenador. Tambin se

trat de reducir en lo posible las preguntas

mltiples y se aminor el nmero de pre-

guntas a rellenar por el entrevistado, a fin de

facilitarle la tarea.

Muestra

El universo muestral de la investigacin

lo constituy el censo de alumnos universi-

tarios matriculados oficiales en la Universi-

dad de Oviedo (39.851 estudiantes). Se ha

utilizado el censo del curso acadmico

1996/97, al no existir datos elaborados del

curso acadmico 1997/98, en el momento

en el que se aplic el cuestionario. El nico

dato facilitado durante la redaccin de este

trabajo era el nmero de estudiantes duran-

te este ltimo curso, 40.209 (360 estudian-

tes ms que el curso anterior).

La muestra deba ser lo bastante grande

para poder dividirla en los subgrupos que se

pretendi estudiar y comparar, as como pa-

ra obtener suficientes datos de los mismos.

Se utiliz un muestreo aleatorio para obte-

ner una muestra representativa en todos sus

aspectos y niveles.

La determinacin del tamao de la

muestra responde al nivel de confianza del

95.5%, con un margen de error de 5%, re-

sultando para este nivel de confianza una

muestra de aproximadamente 340 casos.

Posteriormente, se distribuyeron los ele-

mentos de la muestra segn el nmero de

alumnos de cada Facultad o Escuela Tcni-

ca de la Universidad de Oviedo, con una

doble estratificacin por sexos y por cursos

en cada facultad. Al carecer de datos con-

cernientes al sexo por cada curso, se estim

ste en funcin de la distribucin por el se-

ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

252 Psicothema, 1999

xo total de cada facultad. Tratando de con-

seguir una dispersin alta y representativa

del universo total, se tomaron los cursos pri-

mero y tercero para las carreras de ciclo cor-

to, primero, tercero y quinto para las carre-

ras de 5 aos y de primero, tercero y sexto

para las de 6 aos. Con este proceder que-

dan representadas todas las facultades y es-

cuelas tcnicas proporcionalmente al nme-

ro de alumnos matriculados en ellas en el

curso acadmico 1996-97.

Procedimiento y anlisis de datos

El trabajo de campo propiamente dicho,

es decir, la labor de encuestacin que finali-

za con la recogida de todos los cuestionarios

cumplimentados fue realizado durante la se-

gunda y tercera semana del mes de enero de

1998. Los cuestionarios se repartieron a los

sujetos durante una hora lectiva, para que

los rellenaran ellos mismos, bajo la presen-

cia de los encuestadores, que se ofrecan a

solucionar cualquier tipo de duda. Se recal-

c el carcter voluntario del cuestionario, si

bien nos sorprendi la enorme colaboracin

de los entrevistados.

Una vez recogidos todos los cuestiona-

rios se procedi a las tareas de depuracin,

con el fin de comprobar su perfecta realiza-

cin y preparar las encuestas para su proce-

samiento posterior. El procesamiento esta-

dstico de los datos se llev a cabo utilizan-

do el paquete estadstico SPSS+ para PC.

Resultados y discusin

Hemos observado la necesidad de que se

estudien con mayor profusin y se articulen

de forma ms slida y coherente los estu-

dios culturales, de ocio y tiempo libre, me-

diante los enfoques tericos psicosociales

ms importantes, pues este tipo de aproxi-

maciones se muestran como las ms perti-

nentes para abordar fenmenos tan comple-

jos y multidimensionales como son las prc-

ticas culturales y de ocio y los estilos de vi-

da.

Asimismo, se ha constatado una gran

ambigedad conceptual en el tratamiento de

todos los conceptos abordados. Se observa

tambin una escasa teorizacin, predomi-

nando en gran medida los intereses econo-

micistas en el desarrollo y estudio de estos

mbitos. De igual modo, se constata la pre-

ponderancia de los mtodos cuantitativos

sobre los cualitativos, existiendo un uso ca-

si exclusivo del cuestionario como tcnica

de recogida de informacin. Cada vez es

mayor la aplicacin de las nuevas tecnolo-

gas a la investigacin de mercado, campo

en el que principalmente se estn centrando

los tericos e investigadores (un ejemplo de

este fenmeno lo constituye el incremento

de tcnicas como encuestas telefnicas, el

telemrketing, etc.). No obstante, se con-

templa un tmido aumento en la utilizacin

de tcnicas de estudio cualitativas para in-

vestigar estos aspectos.

Hemos constatado tambin la falta de

adecuacin de los cuestionarios a las reali-

dades concretas y especficas, producida es-

pecialmente por las traducciones literales de

cuestionarios llevados a cabo en otros con-

textos (fundamentalmente el mbito anglo-

sajn). En nuestro caso, hemos intentado

evitar esto adaptando y configurando un

cuestionario propio a partir de un anlisis ri-

guroso de los ms significativos que existen

en este campo, que contemplase todas las

dimensiones del objeto de estudio.

Creemos necesario un avance hacia la

mejora de la operacionalizacin de los con-

ceptos ms significativos que aborda nues-

tro objeto de anlisis, para as aumentar la

fiabilidad y validez de dichos constructos y,

por tanto, de este tipo de trabajos.

Por otro lado, el hecho de que exista esa

carencia de trasfondos tericos slidos, as

como de conceptualizaciones completas y

coherentes, est produciendo interpretacio-

nes inconsistentes, contradictorias, oportu-

JULIO RODRGUEZ SUREZ Y ESTEBAN AGULL TOMS

Psicothema, 1999 253

nistas e interesadas, que no benefician en

nada la comprensin de estas realidades.

Con respecto a la delimitacin concep-

tual efectuada a propsito de este estudio, se

han intentado utilizar unos conceptos que

precisamente contemplasen la pluralidad de

las dimensiones de los temas tratados. Para

ello, nos propusimos acercarnos a las posi-

bilidades que permite el entramado terico-

aplicativo de la psicologa social en general

y de la psicosociologa del tiempo libre, el

ocio y la cultura en particular.

Se resumen a continuacin los principa-

les resultados que se desprenden de la apli-

cacin del cuestionario, centrndonos fun-

damentalmente en las diferencias entre el

grupo universitario y el resto del colectivo

juvenil. Para ello, se ha utilizado como re-

ferencia los trabajos e informes de SADEI

(1993) y el Ministerio de Cultura (1993),

Gonzlez Blasco et al. (1994), Gonzlez

Fernndez (1995), Martn Serrano et al.

(1997), De Miguel (1997) y Aguinaga

Roustan et al. (1997). En lneas generales,

los universitarios padecen una dependencia

econmica bastante mayor que el resto de

jvenes entre 18 y 29 aos, si bien disfrutan,

en general, de ms bienes en sus hogares

(cabe considerar que el bienestar material

del resto de jvenes es tambin bastante al-

to). En relacin con esta diferencia el caso

del ordenador es especialmente significati-

vo (lo hay en los hogares del 66% de los

universitarios usndolo el 80 por ciento

de ellos, frente al 34% del resto de jve-

nes que dispone de ordenador en sus casas

haciendo uso de l tan slo el 18% de ellos

). Por otro lado, los universitarios disponen

de ms tiempo libre tanto los das laborables

como los festivos.

Las actividades desarrolladas con fre-

cuencia por los universitarios son salir con

los amigos/as e ir a bares/pubs, ambas acti-

vidades de claro componente social. Tras

ellas, son mayoritariamente realizadas las

tres actividades relacionadas con el segui-

miento de los medios de comunicacin (te-

levisin, radio y prensa escrita) y la lectura

de libros (vase Tabla 1 en anexo).

Atendiendo a nuestra clasificacin de

ocio sintetizamos a continuacin las princi-

pales conclusiones respecto a las prcticas

culturales. As, los medios de comunicacin

merecen buena parte de la atencin de los

universitarios. Prcticamente todos ellos

(99,3%) declaran ver la televisin, un 77

por cien todos o casi todos los das, decan-

tndose especialmente por informativos y

pelculas y, tras ellos, y por este orden, se-

ries o telefilms, programas deportivos, do-

cumentales y programas musicales. El total

de la poblacin juvenil tambin tiene entre

sus preferencias esta serie de programas te-

levisivos, pero en menor grado en el caso de

los informativos, lo que permite pensar que

a los universitarios les interesa en mayor

medida el conocimiento de las realidades

que les rodean. El 96 por ciento de los estu-

diantes escucha la radio (el 72% todos o ca-

si todos los das), eligiendo para ello la m-

sica y, en menor medida, programas depor-

tivos, informativos y nocturnos. El 92 por

ciento de los universitarios declara leer pe-

ridicos, hacindolo algo ms de la mitad

(53%) todos o casi todos los das, propor-

cin superior a la del resto de jvenes

(41%). La seccin de los diarios leda con

mayor frecuencia es la de espectculos, se-

guida de las secciones de deportes, cultura,

vida local y sucesos. Con referencia a las

actividades artsticas y culturales, los jve-

nes universitarios muestran ms inquietudes

de este tipo (visitas a museos, exposiciones

artsticas, monumentos) que el resto de

jvenes, y uno de cada tres estudiantes afir-

ma practicar al menos una de las cuatro ac-

tividades artsticas que hemos analizado: fo-

tografa, pintura, cmics y escultura, siendo

mayor el nmero de aficionados a las dos

primeras La realizacin de este tipo de acti-

vidades supone un claro exponente de la

mayor creatividad de los universitarios. So-

ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

254 Psicothema, 1999

bre la lectura, el grupo universitario lee ms

libros que el resto de colectivos juveniles,

especialmente con asiduidad, y excluyendo

los libros de texto los universitarios leen so-

bre todo novelas (nicamente el 22% afirma

no haber ledo ninguna el ltimo ao), y en

menor proporcin, y por este orden, poesa,

ensayos tcnicos o cientficos y libros de

ciencia ficcin. Los gneros literarios ms

utilizados a la hora de practicar la creacin

literaria son los artculos o ensayos, la poe-

sa, los cuentos y la novela. Respecto a la

msica, a la mayor parte de los universita-

rios les gusta escuchar pop/rock o todo tipo

de msica y ms de la mitad acude alguna

vez a conciertos. Un 28 por ciento de los

universitarios afirma interpretar algn ins-

trumento (excluyendo a los que tocan la

flauta, dado que se pueden referir a que sa-

ben tocarla, aunque no lo suelan hacer, de-

bido a que este instrumento era obligatorio

en sus estudios escolares), decantndose en

su mayora por la guitarra y el piano. En

otro sentido, tan slo el 9 por ciento de los

universitarios declara no asistir nunca al ci-

ne, hacindolo frecuentemente el 35 por

cien. Sus gneros cinematogrficos preferi-

dos son las comedias y las pelculas de ac-

cin. Por su parte, la asistencia al teatro es

bastante menor, dado que el 68 por ciento de

los estudiantes seala no asistir nunca, aun-

que lo hacen en mayor medida que la po-

blacin juvenil en general (vase Tabla 2 en

anexo).

En cuanto a las prcticas de ocio inclui-

das en nuestra clasificacin, hemos consta-

tado que ocho de cada diez estudiantes uni-

versitarios realizan algn deporte (el 33%

frecuentemente), siendo las actividades de-

portivas ms practicadas, por este orden, la

natacin, el ftbol, el tenis, el ciclismo, el

baloncesto, el footing, el montaismo y la

gimnasia. El 36 por ciento de los estudiantes

utiliza alguna vez las instalaciones deporti-

vas de la Universidad de Oviedo. Adems,

los estudiantes universitarios disponen de

ms equipamientos deportivos que el resto

de jvenes. En otro sentido, prcticamente

el 80 por ciento de los universitarios ha via-

jado fuera de Espaa, la mayora por Euro-

pa, mientras que del resto del conjunto juve-

nil asturiano solamente ha salido de Espaa

el 55 por cien, lo que nos muestra el carc-

ter ms dinmico, menos sedentario de los

universitarios. En relacin al conocimiento

de idiomas, casi todos los estudiantes decla-

ran tener algn conocimiento de ingls,

frente a un 72 por ciento del resto de jve-

nes en Asturias y un, an ms significativo,

56 por ciento en Espaa. Por otra parte, el

grado de asociacionismo entre los estudian-

tes es ligeramente mayor que el del resto de

jvenes espaoles entre 18 y 24 aos (sien-

do las agrupaciones deportivas las mayorita-

rias en ambos casos), y a uno de cada dos de

los que no estn asociados les gustara estar-

lo, lo que rebasa con creces el inters de la

juventud en general. Las ONGs, asociacio-

nes ecologistas, pacifistas, de derechos hu-

manos y a favor de los objetores de concien-

cia conforman el 10 por ciento en el grupo

universitario, mientras que no llega a la mi-

tad en el resto de jvenes, con lo que se ad-

vierte una mayor concienciacin social, as

como una mayor tendencia hacia la toleran-

cia, el respeto y la igualdad, al mismo tiem-

po que presentan una mayor movilizacin

para defender tales derechos. Como ya he-

mos comentado, salir con los amigos e ir a

bares constituyen las dos actividades ms

realizadas por los universitarios. Y son stas

precisamente prcticas habituales en el con-

texto de las salidas nocturnas juveniles. De

esta forma, no es de extraar que tres de ca-

da cuatro estudiantes afirmen salir por la no-

che uno o dos das a la semana, regresando

a casa entre las cuatro y las ocho de la ma-

drugada el 72 por ciento. Por otra parte, al

menos seis de cada diez universitarios de-

claran beber alcohol en sus salidas noctur-

nas y prcticamente la mitad de ellos (48%)

declara haber consumido alguna vez porros,

JULIO RODRGUEZ SUREZ Y ESTEBAN AGULL TOMS

Psicothema, 1999 255

hacindolo con frecuencia el 18 por cien, lo

que nos muestra el perfil ms negativo de

este conjunto juvenil. Existe una gran dife-

rencia entre el consumo de porros y el de

otras drogas, que son mucho menos consu-

midas (como ejemplos mostramos que ha

probado alguna vez las drogas sintticas el

3,7% y varias veces el 3,4% y LSD el 4% y

el 1,7% respectivamente). Por ltimo, entre

los hobbies, casi un tercio de los universita-

rios se realiza trabajos manuales, dos de ca-

da diez ocupan parte de su tiempo realizan-

do trabajos prcticos y seis de cada diez ma-

nifiestan coleccionar algn objeto (vase

Tabla 3 en anexo).

Con referencia al inters y posiciona-

miento poltico de los universitarios, hemos

encontrado que los universitarios se intere-

san en gran medida por la poltica, decla-

rndose la mayora de izquierdas (39%) y

siendo las siguientes opciones la derecha

(14%) y el centro (10%), pudindose apre-

ciar una menor tendencia hacia la derecha

que en el resto de jvenes. Las diferencias

se observan mejor a la hora de analizar los

partidos polticos con los que ms se identi-

fican, siendo la proporcin ms o menos pa-

recida en lo que se refiere al PSOE (21% de

los universitarios; 19% del resto), e Izquier-

da Unida (20% de los universitarios; 22%

del resto), pero ms relevante en el caso del

PP (28% de los universitarios; 40% del res-

to). Respecto al posicionamiento y la prcti-

ca religiosa, el 34 por ciento de los univer-

sitarios se considera creyente no practican-

te, quedando los que no creen (no creyentes,

indiferentes y ateos/agnsticos) en el doble

que los anteriores. Los creyentes practican-

tes conforman el 26 por cien. La diferencia

con los otros jvenes estriba en que en s-

tos, adems de ser menor el nmero de cre-

yentes practicantes (19%), la mayor parte se

declaran creyentes no practicantes (54%),

por un 34 por ciento de universitarios cre-

yentes pero no practicantes, considerndose

el resto indiferentes ateos o agnsticos. Se

observa que el grupo universitario se mues-

tra ms posicionado en actitudes escpticas.

En cuanto a la visin que tienen los uni-

versitarios sobre s mismos, la mitad opina

que el nivel cultural de toda la poblacin uni-

versitaria es similar. En lneas generales los

universitarios son conscientes de su influen-

cia acadmica y, sobre todo, cultural, si bien

no creen que su prestigio social est dema-

siado valorado y se ven marginados econ-

micamente y sin influencia poltica relevante.

Por ltimo, creen ser realistas, responsables y

ms maduros que inmaduros, y, pese a tener-

se por conformistas y un poco pasotas, se

consideran liberales, pacficos y tolerantes.

A partir de los datos anteriores se consta-

ta en este estudio la hiptesis de partida, se-

gn la cual existe una relacin entre los j-

venes que cursan estudios superiores y el ti-

po de prcticas culturales, de ocio y tiempo

libre que realizan. Analizando la naturaleza

y los rasgos especficos de estas prcticas y

consumos culturales, se observa que se tra-

ta de actividades fundamentalmente ms ac-

tivas, creativas y selectivas. Es ms signifi-

cativo el componente cultural de este tipo

de prcticas, consumos, actividades en los

universitarios que en las realizadas por otros

colectivos juveniles, lo que les lleva a con-

formar un estilo de vida propio y distintivo.

En este sentido, los universitarios forman

parte de un grupo social especfico y, aun-

que no poseen trayectorias sociofamiliares

significativamente homogneas, s cuentan

con un capital formativo determinado (estu-

dios superiores), ofrecido por la institucin

a la que pertenecen (Universidad), que les

posibilita y/o determina un cosmos social,

personal y diferenciado. Precisamente, ese

entorno e institucin a la cual entran a for-

mar parte y en la que permanecen durante

varios aos, posibilita y ofrece una serie de

recursos, programaciones y actividades, al

tiempo que el capital formativo, especfico

de sus carreras, les permite organizar, pro-

ducir, actuar y seleccionar una suerte de ac-

ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

256 Psicothema, 1999

tividades, valores y actitudes (en definitiva,

de formas y experiencias vitales) que cons-

tituyen lo que hemos venido llamando su

estilo de vida propio. Este estilo de vida uni-

versitario del cual forman parte y, al mismo

tiempo, con sus acciones y comportamien-

tos, transforman y reproducen (construyen),

representa la forma particular de vivir su vi-

da cotidiana durante unos aos.

Al hilo de la ltima de las hiptesis, se

puede afirmar que se trata de un estilo de

vida temporal y transitorio. Pese a que

nuestro estudio no constata, puesto que no

era esa su finalidad, si este tipo de rasgos y

dimensiones que componen ese estilo de

vida universitario prosiguen en otros mbi-

tos sociales, ms all de la etapa universita-

ria. De todas formas, se precisara de estu-

dios longitudinales para confirmar en qu

medida el estilo de vida universitario influ-

ye y determina la incorporacin a otro esti-

lo de vida especfico.

JULIO RODRGUEZ SUREZ Y ESTEBAN AGULL TOMS

Psicothema, 1999 257

Anexo. Tablas

Tabla 1

Lista de las diez actividades ms realizadas por los universitarios en el tiempo de ocio

Actividad Alguna vez Frecuentemente NS/NC

Salir con los amigos 17,5% 80,4% 0,7%

Ir a discotecas, pubs, bares 24,2% 70,3% 0%,0

Ver televisin/vdeo 31%,0 68,4% 0%,0

Escuchar la radio 28,3% 68% 0%,0

Leer peridicos 37,7% 58,2% 0%,0

Charlar con la familia 45,8% 48,1% 0,7%

Leer libros 45,5% 41,4% 0%,0

Ir al cine 55,9% 34,7% 0,7%

Hacer deporte 45,1% 32% 0%,0

Alguna aficin (pintura, fotografa,

Instrumento musical, informtica) 40,1% 23,9% 0,3%

Tabla 2

Opinin de los estudiantes universitarios acerca de lo que han viajado

Han viajado Porcentaje Hombres Mujeres

Nada 02%,0 02,8% 01,3%

Poco 52,5% 56,9% 48,4%

Bastante 36,4% 31,3% 41,2%

Mucho 09,1% 09%,0 09,2%

Aguinaga Roustan, J. y Comas, D. (1997).

Cambios de hbito en el uso del tiempo. Trayec-

torias temporales de los jvenes espaoles. Ma-

drid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Instituto de la Juventud.

Agull Toms, E. (1997). Jvenes, trabajo e

identidad. Oviedo: Servicio de Publicaciones de

la Universidad de Oviedo.

Ayerdi, Etxebarra, P. (1994). Estratificacin

social y estilos de vida. En Kaiero Ura, A. (Ed.).

Valores y Estilos de Vida. Bilbao: Universidad de

Deusto.

Argyle, M. (1996). The social psychology of

leisure. New York: Penguin Books.

Cuenca Cabeza, M. (1995). Temas de peda-

goga del ocio. Bilbao: Universidad de Deusto.

De Miguel, A. (1996). La sociedad espaola

1995-96. Informe sociolgico de la Universidad

Complutense. Madrid: Editorial Complutense.

De Miguel, A. (1997). La sociedad espaola

1996-97. Informe sociolgico de la Universidad

Complutense. Madrid: Editorial Complutense.

Dumazedier, J. (1964). Hacia una civilizacin

del ocio. Barcelona: Estela.Garca-Cueto, E. y

Cerro, V. (1990). Caractersticas individuales y

tipos de ocio. Psicothema, vol. 2, n 2, pp. 173-

177.

Gil Calvo, E. (1985). Los depredadores au-

diovisuales. Madrid: Tecnos.

Gil Calvo, E. y Menndez Vergara, E. (1985).

Ocio y prcticas culturales de los jvenes. Infor-

me Juventud en Espaa. Madrid: Instituto de la

Juventud.

Gonzlez Fernndez, A. (Coord.) (1995). In-

forme Juventud Asturias 1994. Principado de As-

turias. Oviedo: Lidergraf.

Gonzlez Blasco, P., Andrs, F., Elzo, E. y del

Valle, A.I. (1994). Jvenes espaoles 89. Funda-

cin Santa Mara. Madrid: Editorial S.M.

INE (1996). Estadstica de la Enseanza Su-

perior en Espaa. Madrid: Instituto Nacional de

Estadstica.

INE (1997). Indicadores Sociales de Espaa.

Madrid: Instituto Nacional de Estadstica.

Laloup, J. (1968). Progreso moral o decaden-

cia de la costumbre. Madrid: Fax.

Martn Serrano, M. y Velarde Hermida, O.

(1997). Informe Juventud en Espaa 96. Madrid:

Instituto de la Juventud.

Munn, F. (1980). Psicosociologa del tiempo

libre. Un enfoque crtico. Mxico: Trillas.

Navarro, M. y Mateo, M.J. (1993) Informe Ju-

ventud en Espaa. Madrid: Instituto de la Juventud.

Ruiz Olabuenaga, J.I. (1989). Life styles and

daily leisure. En Blanka Filipkova, Sue Glyptis y

Walter Tokarski (Eds.), Lifestyles. Theories, con-

cepts, methods and results of life style research

in international perspective. Prague: Czechoslo-

wak Academy of Sciences, Institue for philo-

sophy and sociology: 156-169.

Ruiz Olabuenaga, J.I. (1991). Estilos de vida

y consumo de ocio, en V Curso Master de Dis-

ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

258 Psicothema, 1999

Tabla 3

Lista de los diez deportes ms realizados por los estudiantes universitarios

Deporte Porcentaje

Natacin 32,8%

Ftbol 28,3%

Tenis 26,9%

Ciclismo 26,3%

Baloncesto 20,5%

Footing 20,2%

Montaismo 15,8%

Gimnasia 11,4%

Pesca 08,8%

Esqu 08,4%

Referencias

tribucin Comercial 1990/91 (Asesores Tcni-

cos del Comercio). 15-16 enero. Valencia.

Ruiz Olabuenaga, J.I. (1994). Los estilos de

vida como empatas de participacin poltica. En

Kaiero Ura, A. (Ed.). Valores y Estilos de Vida.

Bilbao: Universidad de Deusto.

SADEI, Sociedad Asturiana de Estudios Eco-

nmicos e Industriales (1993). Encuesta sobre

los medios de comunicacin social en Asturias.

Avils: Principado de Asturias.

San Martn, J.E. (1997). Psicosociologa

del ocio y del turismo. Mlaga: Ediciones Al-

jibe.

Sue, R. (1982). Vers une socit du temps liv-

re. Pars: PUF.

Trilla J. y Puig Rovira, J.M. (1996). La peda-

goga del ocio. Barcelona: Laertes.

World Leisure Recreation Association

W.L.R.A.(1994). International Charter for

Leisure Education, en Revista ELRA (European

Leisure and Recreation Association), verano

1994, pg. 13-16.

Zrraga, J.L. (1985). Informe Juventud en Es-

paa 1984. La insercin de los jvenes en la so-

ciedad. Madrid: Ministerio de Cultura. INJUVE.

Zrraga, J.L. (1989). Informe Juventud en Es-

paa 1988. Madrid: Ministerio de Cultura. IN-

JUVE.

Zamora Acosta, E. (1993). Jvenes andaluces

de los 90. Sevilla: Junta de Andaluca, Consejera

de Asuntos Sociales, Direccin General de Juven-

tud, Escuela Pblica de Animacin Sociocultural.

Aceptado el 15 de diciembre de 1998

JULIO RODRGUEZ SUREZ Y ESTEBAN AGULL TOMS

Psicothema, 1999 259

También podría gustarte

- Tarea 2 Metodos CuantitativosDocumento4 páginasTarea 2 Metodos CuantitativosJose de la Rosa85% (13)

- @investigación Montesinos y SinisiDocumento18 páginas@investigación Montesinos y SinisiMaca BuscemaAún no hay calificaciones

- Ciencias Sociales y Su Relación Con La InterculturalidadDocumento6 páginasCiencias Sociales y Su Relación Con La InterculturalidadRonyy Flores90% (20)

- El Psicoanálisis – La Educación. Sus articulacionesDe EverandEl Psicoanálisis – La Educación. Sus articulacionesAún no hay calificaciones

- Gcem U2 Ea RorfDocumento7 páginasGcem U2 Ea RorfRobertoRamosFuentes100% (1)

- Estilos de Vida y Ocio Entre UniversitariosDocumento14 páginasEstilos de Vida y Ocio Entre UniversitariosMartha LedezmaAún no hay calificaciones

- Ocio y Tiempo Libre PDFDocumento53 páginasOcio y Tiempo Libre PDFlateralusmexicoAún no hay calificaciones

- Recorridos de Vida CDMDocumento13 páginasRecorridos de Vida CDMDamian Rodriguez SessaregoAún no hay calificaciones

- Larotonda Christian - Los Rituales de Cuarto Medio - Revista de Cs. Soc. U. de ChileDocumento10 páginasLarotonda Christian - Los Rituales de Cuarto Medio - Revista de Cs. Soc. U. de Chilechristian2638Aún no hay calificaciones

- Ocio y Tiempo LibreDocumento53 páginasOcio y Tiempo LibreJean ChavezAún no hay calificaciones

- Entre La Exclusión y El Rescate. (Montesinos y Sinisi)Documento18 páginasEntre La Exclusión y El Rescate. (Montesinos y Sinisi)Sergio FrugoniAún no hay calificaciones

- Programa AdolescenciaDocumento8 páginasPrograma AdolescenciaEyra BedollaAún no hay calificaciones

- Programa Adolescencia 2017Documento10 páginasPrograma Adolescencia 2017Damian GutierrezAún no hay calificaciones

- AndragogiaDocumento9 páginasAndragogiadarwindelcAún no hay calificaciones

- Ciencias Sociales 1Documento21 páginasCiencias Sociales 1Cristian Alexander Estrada AguilarAún no hay calificaciones

- Aproximaciones Teoricas Al Estudio de La Vejez PDFDocumento22 páginasAproximaciones Teoricas Al Estudio de La Vejez PDFMauricio AlboresAún no hay calificaciones

- Aproximaciones Teóricas A La VejezDocumento22 páginasAproximaciones Teóricas A La VejezGespreve V.E.G.EAún no hay calificaciones

- Tema 5Documento57 páginasTema 5La LoBa LiBreAún no hay calificaciones

- Coloquio Psicologia 7-12Documento26 páginasColoquio Psicologia 7-12Maria Lujan PorcelliAún no hay calificaciones

- Entre La Exclusión y El Rescate. Un Estudio Antropológico en Torno A La Implementación de ProgramasDocumento19 páginasEntre La Exclusión y El Rescate. Un Estudio Antropológico en Torno A La Implementación de ProgramasMirta ColoschiAún no hay calificaciones

- Teoría de Psicología Del AdolescenteDocumento17 páginasTeoría de Psicología Del AdolescentePedro Enrique Frías MirandaAún no hay calificaciones

- Antropologia de La NiñezDocumento8 páginasAntropologia de La NiñezAlejandra Cornejo EspinosaAún no hay calificaciones

- 2021 - A.M Justo - Programa PsiSocial - 3ADocumento9 páginas2021 - A.M Justo - Programa PsiSocial - 3ARoxana AltamiranoAún no hay calificaciones

- 03 Ciencias Soc. 1 Objeto de EstudioDocumento3 páginas03 Ciencias Soc. 1 Objeto de EstudioFacundo OrtegaAún no hay calificaciones

- Capitulo IVDocumento12 páginasCapitulo IVRivaz WiwiAún no hay calificaciones

- Dutra, LauraDocumento43 páginasDutra, LauraPaco ParchesAún no hay calificaciones

- ADOLE19 Programa PDFDocumento9 páginasADOLE19 Programa PDFJuan Cruz InsuaAún no hay calificaciones

- Cazau - Andragogía - ArticuloDocumento13 páginasCazau - Andragogía - ArticuloNorikAún no hay calificaciones

- OCETema1 11-12Documento26 páginasOCETema1 11-12Marta RodriguezAún no hay calificaciones

- Definición DesociologíaDocumento52 páginasDefinición DesociologíaLuis FreireAún no hay calificaciones

- Tiempo LibreDocumento10 páginasTiempo LibreFernando Ángel Sánchez LópezAún no hay calificaciones

- Ciencias Sociales y Su Didactica I ResumenDocumento16 páginasCiencias Sociales y Su Didactica I ResumenFlor CominAún no hay calificaciones

- Album de CivicaDocumento7 páginasAlbum de CivicaNelson EucedaAún no hay calificaciones

- El Estado Del ArteDocumento17 páginasEl Estado Del ArteMARIO RABINDRANATH LUNA HERNANDEZAún no hay calificaciones

- Resumen Texto 1 de SocialesDocumento3 páginasResumen Texto 1 de SocialesIrenerodryguezAún no hay calificaciones

- Dialnet TeoriasDelAprendizajeYModelosEducativos 3938580Documento23 páginasDialnet TeoriasDelAprendizajeYModelosEducativos 3938580Chalo CamachoAún no hay calificaciones

- Programa Desarrollo de Los Adolescentes I PDFDocumento38 páginasPrograma Desarrollo de Los Adolescentes I PDFHector PerezAún no hay calificaciones

- Construcción de AdolescenciaDocumento11 páginasConstrucción de AdolescenciaConsuelo HermosillaAún no hay calificaciones

- Sociología y DeporteDocumento32 páginasSociología y Deportejoulinb0% (1)

- OCETema1 11-12Documento26 páginasOCETema1 11-12Marta RodriguezAún no hay calificaciones

- Introducción A Las Ciencias SocialesDocumento3 páginasIntroducción A Las Ciencias SocialesivannaAún no hay calificaciones

- Tarea Kendry OrientacionDocumento5 páginasTarea Kendry OrientacionJosesmar MatuteAún no hay calificaciones

- Sociología de La Educación, Delito y DelincuenciaDocumento27 páginasSociología de La Educación, Delito y Delincuencialinmez09Aún no hay calificaciones

- PROBLEMATIZANDO LO COTIDIANO HerramientaDocumento23 páginasPROBLEMATIZANDO LO COTIDIANO HerramientaMaia MendozaAún no hay calificaciones

- Naturaleza, Estructura y Desarrollo de La Sociologia Aplicado Al Campo de La EnfermeriaDocumento87 páginasNaturaleza, Estructura y Desarrollo de La Sociologia Aplicado Al Campo de La Enfermeriayandira75% (4)

- El Ser Adulto y Sus CaracterísticasDocumento5 páginasEl Ser Adulto y Sus CaracterísticasYosi RamírezAún no hay calificaciones

- Historia de Las Ciencias SocialesDocumento10 páginasHistoria de Las Ciencias Socialesjose gabriel romero pradoAún no hay calificaciones

- Urcola. Algunas Apreciaciones Sobre El Concepto Sociológico de JuventudDocumento34 páginasUrcola. Algunas Apreciaciones Sobre El Concepto Sociológico de JuventudDielika CharlierAún no hay calificaciones

- JuventudDocumento11 páginasJuventudNoraluz Torres100% (1)

- Individuos y SociedadesDocumento1 páginaIndividuos y SociedadesAlejandro Joaquín LLERENA CAMPANAAún no hay calificaciones

- Modulo I Clase 1Documento7 páginasModulo I Clase 1Dario ParraAún no hay calificaciones

- 902 Grupal + Indv. NuñezDocumento18 páginas902 Grupal + Indv. NuñezVictoria NuñezAún no hay calificaciones

- Ciencias Sociales Tarea 1Documento7 páginasCiencias Sociales Tarea 1Nicauris GuzmánAún no hay calificaciones

- Ingles WorkDocumento5 páginasIngles WorkAraceli Inuma MezaAún no hay calificaciones

- Psicologia Educativa Una Perspectiva deDocumento12 páginasPsicologia Educativa Una Perspectiva deisaovejero_938211854Aún no hay calificaciones

- Adultez y Vejez Fase 1-2Documento11 páginasAdultez y Vejez Fase 1-2zonajm2012100% (1)

- Trabajo Practico N2 Cs SocialesDocumento2 páginasTrabajo Practico N2 Cs Socialesmatias cardenasAún no hay calificaciones

- Envejecer en el siglo XXI: Visiones multidisciplinarias de la vejez y el envejecimientoDe EverandEnvejecer en el siglo XXI: Visiones multidisciplinarias de la vejez y el envejecimientoAún no hay calificaciones

- Desmitificando la vejez… hacia una libertad situada: Vivencias del adulto mayor en la complejidad de la vida cotidianaDe EverandDesmitificando la vejez… hacia una libertad situada: Vivencias del adulto mayor en la complejidad de la vida cotidianaAún no hay calificaciones

- Tiempos, educación y ocio en una sociedad de redesDe EverandTiempos, educación y ocio en una sociedad de redesAún no hay calificaciones

- Tres Ensayos de Sociología: 1) Cultura; 2) Globalización; y 3) Vida CotidianaDe EverandTres Ensayos de Sociología: 1) Cultura; 2) Globalización; y 3) Vida CotidianaAún no hay calificaciones

- Dimensiones Del Proceso Enseñanza Aprendizaje En Educación SuperiorDe EverandDimensiones Del Proceso Enseñanza Aprendizaje En Educación SuperiorAún no hay calificaciones

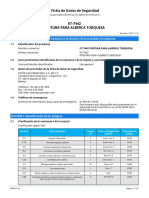

- ET7442Documento21 páginasET7442Roger BustAún no hay calificaciones

- 6.certificado Leed AquaduralDocumento9 páginas6.certificado Leed AquaduralRoger BustAún no hay calificaciones

- Manual de 28 PlacasDocumento36 páginasManual de 28 PlacasRoger BustAún no hay calificaciones

- NASH VectraXL EsDocumento4 páginasNASH VectraXL EsRoger BustAún no hay calificaciones

- Asador Tipo Argentino Con AtaudDocumento1 páginaAsador Tipo Argentino Con AtaudRoger BustAún no hay calificaciones

- ARCTRON 160 ManualDocumento20 páginasARCTRON 160 ManualRoger BustAún no hay calificaciones

- Manual SilverDocumento8 páginasManual SilverRoger BustAún no hay calificaciones

- Pan QuimicaDocumento351 páginasPan QuimicaAntonella Cristhel Moya MoreiraAún no hay calificaciones

- Distribuciones Bidimensionales - Trabajo p2.Documento2 páginasDistribuciones Bidimensionales - Trabajo p2.camilo pobleteAún no hay calificaciones

- Mecanica de Suelos - Plan de Practicas Rev 02Documento5 páginasMecanica de Suelos - Plan de Practicas Rev 02Marco Antonio Enriquez QuirogaAún no hay calificaciones

- Maestria en ErgonomiaDocumento4 páginasMaestria en ErgonomiaDeisy Joana Herrera GomezAún no hay calificaciones

- Rodríguez López Sheila - Semana Nº4 - Presentación Power PointDocumento42 páginasRodríguez López Sheila - Semana Nº4 - Presentación Power PointSheila Rodríguez LópezAún no hay calificaciones

- ESBOZO INDIVIDUAL DE LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA ABPC 1 SubrayadaDocumento27 páginasESBOZO INDIVIDUAL DE LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA ABPC 1 SubrayadaLaura OropezaAún no hay calificaciones

- Marco de ReferenciaDocumento3 páginasMarco de ReferenciaMari Pinzon100% (1)

- Tesis - Medidas CautelaresDocumento127 páginasTesis - Medidas CautelaresFernando encinas GuzmanAún no hay calificaciones

- Infancia, Palabra y SilencioDocumento15 páginasInfancia, Palabra y SilencioCristian Camilo Giraldo PerezAún no hay calificaciones

- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 2 - Tarea 2 - Solución de Modelos de Optimización en Programación LinealDocumento17 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 2 - Tarea 2 - Solución de Modelos de Optimización en Programación LinealSebastian VargasAún no hay calificaciones

- Propiedades Psicométricas de Un Nuevo Cuestionario para La Medida Del Autoconcepto FísicoDocumento19 páginasPropiedades Psicométricas de Un Nuevo Cuestionario para La Medida Del Autoconcepto FísicomagaliAún no hay calificaciones

- DISTRIBUCION NORMAL - Cálculo Del Valor de XDocumento7 páginasDISTRIBUCION NORMAL - Cálculo Del Valor de XDreamer jewelryAún no hay calificaciones

- Tecnicas y EstrategiasDocumento42 páginasTecnicas y EstrategiasRic RabAún no hay calificaciones

- Elaboración de Las Preguntas de InvestigaciónDocumento9 páginasElaboración de Las Preguntas de InvestigaciónAlonso LopezAún no hay calificaciones

- SYLLABUS DE FARMACOTECNIA I-2022 Del Plan AntiguoDocumento100 páginasSYLLABUS DE FARMACOTECNIA I-2022 Del Plan AntiguoLuis Pedro Choque100% (1)

- Valoracion de Los Regimes de Trabajo y DescansoDocumento13 páginasValoracion de Los Regimes de Trabajo y DescansoRitchie Vásquez ManriqueAún no hay calificaciones

- LOnergan - Metodo TeologicoDocumento20 páginasLOnergan - Metodo TeologicoJose TorresAún no hay calificaciones

- Ficha de Trabajo - Medidas de DispersiónDocumento2 páginasFicha de Trabajo - Medidas de DispersiónLUIS FERNANDO CAYAO VILLANUEVAAún no hay calificaciones

- Propuesta Asesoria EmpleabilidadDocumento9 páginasPropuesta Asesoria EmpleabilidadRaul Pumapillo HurtadoAún no hay calificaciones

- DistribucionDocumento10 páginasDistribucionSandrita Maritza50% (2)

- Pruebas PsicométricasDocumento2 páginasPruebas PsicométricasJose RosadoAún no hay calificaciones

- 3206-Texto Del Artículo-4369-1-10-20220428Documento21 páginas3206-Texto Del Artículo-4369-1-10-20220428StelleAún no hay calificaciones

- Guía Anteproyecto de Tesis (2023-2 y 2024-1)Documento16 páginasGuía Anteproyecto de Tesis (2023-2 y 2024-1)Angélica Bol CAún no hay calificaciones

- Módulo I: Contaminación AmbientalDocumento52 páginasMódulo I: Contaminación AmbientalwilsonAún no hay calificaciones

- Unidad 2 Investigacion de MercadosDocumento5 páginasUnidad 2 Investigacion de MercadosXimena Andrade VillotaAún no hay calificaciones

- PERT - Técnica de Evaluación y Revisión deDocumento15 páginasPERT - Técnica de Evaluación y Revisión deAnderzon David Garzon RojasAún no hay calificaciones

- Analisis Finaciero 1Documento4 páginasAnalisis Finaciero 1Karla VillegasAún no hay calificaciones

- Guia para La Presentacion de Informes Finales 0Documento6 páginasGuia para La Presentacion de Informes Finales 0HECTOR JUSTOAún no hay calificaciones