Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Trabajo Práctico Roy Moreno Ciencia y Conciencia

Cargado por

Roy Esteban Moreno GuardiaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Trabajo Práctico Roy Moreno Ciencia y Conciencia

Cargado por

Roy Esteban Moreno GuardiaCopyright:

Formatos disponibles

TRABAJO PRÁCTICO.

DOCENTE: Pr. Alfredo F. Salgueiro

Barral.

ALUMNO: Pr. Roy Esteban Moreno

Guardia.

MATERIA: Ciencia y Biblia.

CIENCIA Y CONCIENCIA.

En esencia, todos nos sentimos mejor cuando en nuestro actuar se nos

reconoce, se nos agradece, pero particularmente más cuando hacemos el bien,

sin importar a quien y sin espera de retribución. Es por ello, que la dicha es tan

grande cuando el reconocimiento y agradecimiento de los otros surgen

espontáneamente y de manera inesperada. En tal dinámica de percepción

individual se hace factible que como sociedad, donde todos debiésemos

respetarnos, realmente logremos contribuir y encaminarnos correctamente

hacia el anhelado bien común.

Hacer buena ciencia, esto es, generar conocimiento que propenda al bien

común, implica ser conscientes de nuestras propias limitaciones sobre el

entendimiento que tenemos de la verdad tras un fenómeno particular y de los

intereses propios que nos motivan a su estudio. El buen médico, en esencia el

buen samaritano, actúa esperando sólo ayudar, eventualmente curar o aliviar y

regocijarse con el agradecimiento natural que perciba desde aquel que asiste.

A su vez el buen científico, se regocija, en esencia, con el entender mejor, con

el descubrimiento y con el dar solución correcta a un problema por pequeño

que sea. Tanto el médico como el científico se alejan del bien común cuando

los conflictos de interés nublan su actuar. Todo ginecólogo obstetra, como

médico y científico, en pos del bien común de madre e hijo, debe

necesariamente obrar con ciencia y conciencia, nunca abogarse la verdad

absoluta y mantener siempre en mente sus propios conflictos de interés.

El dogma, según el Diccionario de la Real Academia Española, es una

proposición que se asume como un principio innegable o irrefutable de una

ciencia o doctrina. En medicina, la aceptación general por la comunidad de

especialistas y contar con evidencia científica que confirme la hipótesis, son los

determinantes principales que consolidan el dogma. Todo aquello que no es

medible, demostrable, inentendible y que particularmente contradice el dogma

de los eruditos, determina rechazo o desprestigio. Talentos universales han

debido lidiar con el repudio de pares cuando su teoría y evidencia contradicen

el dogma. Tal es el caso del rechazo que generaron Paracelso y Vesalio al

rebatir algunos de los dogmas fisiológicos de Galeno los cuales imperaron por

más de 1000 años entre los médicos. Hasta no contar con el instrumento que

mida y la disciplina que explore, el dogma se mantiene. Así lo plantearon

Galileo, Copérnico, Newton y Einstein. El rigor científico permite rebatir el

dogma, pero también justifica el escepticismo frente a lo que no se entiende o

se desconoce. Publicar resultados que rebaten el dogma o que muestran

resultados negativos con terapias consideradas de consenso, siempre es más

difícil o eventualmente imposible. Entre los casos más recientes, la relación del

Helycobacter Pilori con la etiopatogenia de la úlcera gástrica y del cáncer

gástrico y el rechazo recibido en su momento por la comunidad científica al

plantear sus hallazgos por parte de los actuales Premio Nobel Marshall y

Warren. Dentro de los dogmas vigentes está el justificar las acciones

terapéuticas basado en la evidencia, en lo cuantificable. Eso genera en gran

parte el antagonismo entre medicina alopática u ortodoxa y las medicinas

tradicionales, complementarias y/o alternativas (definidas y abreviadas como

MAC por la Organización Mundial de la Salud, OMS). Al carecer de evidencia

científica y de instrumentos que cuantifiquen la magnitud del efecto, la

propiedad terapéutica o la relación causal no existe. Tal fue el caso de los

efectos terapéuticos de la acupuntura y que ahora no son cuestionados en su

eficacia para el manejo del dolor y ahora existe entendimiento de los

mecanismos explicatorios de su efecto. Como médicos no podemos aprobar

que se hagan propuestas terapéuticas que afecten negativamente a nuestros

pacientes, y más aún si carecen de validación. Sin embargo, tampoco

podemos desconocer nuestra propia ignorancia, nuestras limitaciones y por

ende abogarnos la verdad y desprestigiar o desvirtuar algo que no conocemos

o entendemos plenamente, un conflicto de interés vinculado al conocimiento.

Tal es el caso de los trastornos cognitivos, su relación con otras enfermedades

y de los efectos negativos o positivos que pueden tener ciertas terapias,

propuestas por la medicina psicosomática, china, ayurbédica, u otras, en la

historia natural de estas enfermedades u otras coexistentes o asociadas. A las

nuevas generaciones de médicos debemos motivarlos a pensar, a rebatir con

argumentos el dogma, a propender a la medicina integrativa y buscar nuevos

instrumentos o diseños experimentales que nos permitan explicar lo que no

entendemos a fin de encontrar mejores soluciones terapéuticas.

Conocer los caminos del infierno para no caer en el desastre. Esta reflexión de

Maquiavelo fue nudo central, acentuado con el transcurso de los años, de

muchas de las intervenciones filosóficas de Francisco Fernández Buey (1943-

2012). Para alejarse de senderos de destrucción, hybris, marginación social,

opresión y explotación, y de muerte en ocasiones, para ubicarse en el terreno

del buen vivir personal y colectivo, el conocimiento y la praxis anexa, un

conocimiento amplio, diverso, riguroso, no unilateral, superador de viejas y

paralizantes divisiones, fundado en diversos saberes teóricos, preteóricos y

artísticos, era –siempre fue en su caso– un elemento clave.

Se podía resumir este punto de vista en los siguientes términos: la ciencia es

ambivalente, y en esta ambivalencia epistemológico-moral está la

fundamentación de un concepto trágico del saber. El miedo humano a la

muerte, al dolor y al sufrimiento producido por las enfermedades es causa a la

vez del miedo al saber (qué será de mí) y del desarrollo histórico de la ciencia.

Miedo e hybris han acompañado, acompañan y acompañarán siempre las

actitudes humanas respecto del saber científico. Desde la medicina griega

hasta la biotecnología actual. Para tratar de superar los miedos, había que

partir de dos datos paralelos e inseparables: «la imposibilidad práctica de la

renuncia a la ciencia, a la curiosidad incluso exagerada, desmedida, que

impulsa la investigación científica, y la inanidad de la crítica unilateral,

meramente especulativa, al conocimiento científico (porque no conviene hablar,

y menos con petulancia, de lo que no se sabe o de aquello sobre lo que no se

tiene experiencia fundada)». Podía decirse lo anterior con la expresión de un

gran filósofo moral también amante de la ciencia. «Necesitamos la ciencia

precisamente para salvarnos de la ciencia», señaló Bertrand Russell.

Einstein, Bohr, Hawking y tantos otros (¡y otras!) desmentirían pocos años

después lo que el gran escritor británico sostuvo sobre nuestra imposibilidad de

generalizaciones. No fue desmentido, en cambio, en un punto básico: la

importancia de aunar facultades, prácticas y saberes –artísticos, humanistas,

científicos– en la búsqueda, siempre inacabada, siempre en progreso, siempre

construyéndose, de la verdad, entendida esta como condición de

emancipación, no como medio instrumental para conseguir una mayor eficacia

en la destrucción irresponsable de nuestro entorno, en el dominio y opresión de

las y los más desfavorecidos, los condenados de la Tierra, los «de abajo» solía

decir el autor de Marx (sin ismos). Y, por supuesto, esta verdad práxica nos

debía ayudar a combatir el ecosucidio, la destrucción de un mundo por los

irresponsables descreadores de la Tierra y sus pobladores. La tarea que habría

que proponerse, escribió su amigo y compañero Manuel Sacristán, era

conseguir que «tras esta noche oscura de la crisis de una civilización

despuntara una humanidad más justa en una Tierra habitable, en vez de un

inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico

y radiactivo». Fue también su propósito.

También podría gustarte

- Relación Médico PacienteDocumento7 páginasRelación Médico PacienteSadraque OsórioAún no hay calificaciones

- El Mito de La CavernaDocumento3 páginasEl Mito de La CavernaLuisEduardoVillamilRamírezAún no hay calificaciones

- M3 Act 11 Sanz (2016)Documento13 páginasM3 Act 11 Sanz (2016)Jocelyn VillegasAún no hay calificaciones

- Lectura 1Documento3 páginasLectura 1MaggyAún no hay calificaciones

- 3-Neuroestimulación Analógica-2008Documento157 páginas3-Neuroestimulación Analógica-2008Patricia Perez100% (1)

- La Medicina No Es Ciencia PDFDocumento7 páginasLa Medicina No Es Ciencia PDFDAVIDBROS64Aún no hay calificaciones

- Dialogo Medico y PacienteDocumento13 páginasDialogo Medico y PacienteparanoidgcmAún no hay calificaciones

- 5012 26380 1 PBDocumento46 páginas5012 26380 1 PBSkarleth Maritza Pernia MavarezAún no hay calificaciones

- El poder curativo de la mente: Técnicas prácticas para gozar de buena salud y aumentar el poder mentalDe EverandEl poder curativo de la mente: Técnicas prácticas para gozar de buena salud y aumentar el poder mentalAún no hay calificaciones

- Trabajo de ConocimientoDocumento16 páginasTrabajo de Conocimientogaby elva fabian salisAún no hay calificaciones

- Cultura y Salud IDocumento39 páginasCultura y Salud IGuillermo CubelliAún no hay calificaciones

- Sobre El Problema General de EnfermedadDocumento3 páginasSobre El Problema General de EnfermedadLeonardo Franco Silva BazánAún no hay calificaciones

- Medicina Psicobiológica Web Entera 20-11-2016Documento253 páginasMedicina Psicobiológica Web Entera 20-11-2016Ale100% (1)

- Que La Medicina No Es Ciencia PDFDocumento7 páginasQue La Medicina No Es Ciencia PDFGeovanni OsunaAún no hay calificaciones

- La Medicina DesalmadaDocumento50 páginasLa Medicina Desalmadatropipunk100% (1)

- Cultura Del DolorDocumento2 páginasCultura Del DolorMaria Camila0% (1)

- Salvador HanguindeyDocumento29 páginasSalvador HanguindeyPAULINA ERALLY OVANDO ARAUJO PAULINA ERALLYAún no hay calificaciones

- La pérdida del humano: El modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferenciaDe EverandLa pérdida del humano: El modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferenciaAún no hay calificaciones

- El Estado Oculto de La Salud - Hans-Georg GadamerDocumento611 páginasEl Estado Oculto de La Salud - Hans-Georg GadamerMarco Antonio Gavério89% (9)

- Fridman. Psicoanalisis y Hospital. LISTODocumento5 páginasFridman. Psicoanalisis y Hospital. LISTOJesica Anahi Poblete100% (1)

- Ingenuos: El engaño de las terapias alternativasDe EverandIngenuos: El engaño de las terapias alternativasCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (25)

- 34 ConferenciaDocumento3 páginas34 ConferenciaNan DelsabioAún no hay calificaciones

- ¿Truco o tratamiento?: La medicina alternativa a pruebaDe Everand¿Truco o tratamiento?: La medicina alternativa a pruebaAún no hay calificaciones

- Ciencia y PseudocienciaDocumento4 páginasCiencia y Pseudocienciacelso60Aún no hay calificaciones

- Realidad, Espiritualidad y el Hombre ModernoDe EverandRealidad, Espiritualidad y el Hombre ModernoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- La emancipación de los cuerpos: Teoremas críticos sobre la enfermedadDe EverandLa emancipación de los cuerpos: Teoremas críticos sobre la enfermedadAún no hay calificaciones

- El Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaDocumento2 páginasEl Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaFer45Aún no hay calificaciones

- Resumen de Desobediencia VitalDocumento28 páginasResumen de Desobediencia VitalGustavo Adolfo Gallego Castañeda100% (1)

- La Medicina de SintesisDocumento9 páginasLa Medicina de SintesisLUIS DEL RIO DIEZAún no hay calificaciones

- El Medico Como Artifex FactivusDocumento6 páginasEl Medico Como Artifex FactivusRodrigo Conde MiguelezAún no hay calificaciones

- La biología no miente: Revolución en salud. Basada en las cinco leyes biológicas descubiertas por el Dr. HamerDe EverandLa biología no miente: Revolución en salud. Basada en las cinco leyes biológicas descubiertas por el Dr. HamerCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)

- Animales enfermos: Filosofía como terapéuticaDe EverandAnimales enfermos: Filosofía como terapéuticaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)

- Medicina para El Ser SingularDocumento101 páginasMedicina para El Ser SingularMauricio Castillo100% (1)

- Tarea 01Documento2 páginasTarea 01John Olivera DolmosAún no hay calificaciones

- La Medicina Como PrácticaDocumento21 páginasLa Medicina Como PrácticaCande DallaaAún no hay calificaciones

- Medicina HumanaDocumento2 páginasMedicina HumanaLuo lotito blanco mi vidaAún no hay calificaciones

- El Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaDocumento2 páginasEl Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaBeberly RodriguezAún no hay calificaciones

- El Estado Oculto de La SaludDocumento191 páginasEl Estado Oculto de La SaludArtho Ramahu100% (3)

- Idealismo Practico en Medicina de FamiliaDocumento5 páginasIdealismo Practico en Medicina de FamiliaFrancisco Javier Pinol CastilloAún no hay calificaciones

- Ética Prácticas y Políticas de Investigación en La Medicina Alternativa e Integración de La Medicina Alternativa y ConvencionalDocumento5 páginasÉtica Prácticas y Políticas de Investigación en La Medicina Alternativa e Integración de La Medicina Alternativa y ConvencionalAlee CastAún no hay calificaciones

- La mirada Intierna: Conectando cuerpo, mente y emociones (Un libro que no te solucionará nada)De EverandLa mirada Intierna: Conectando cuerpo, mente y emociones (Un libro que no te solucionará nada)Aún no hay calificaciones

- Resumen Basaglia La Condena de Ser Loco y Pobre Alternativas Al ManicomioDocumento13 páginasResumen Basaglia La Condena de Ser Loco y Pobre Alternativas Al ManicomioRosariio GarzonAún no hay calificaciones

- El corazón enfermo: Puentes entre las emociones y el infartoDe EverandEl corazón enfermo: Puentes entre las emociones y el infartoAún no hay calificaciones

- El Conocimiento Altrista 22Documento2 páginasEl Conocimiento Altrista 22Francisco LeidraAún no hay calificaciones

- Ensayo FundamentosDocumento3 páginasEnsayo FundamentosNicolas JulioAún no hay calificaciones

- Medicinas Alternativas, Javier GarridoDocumento13 páginasMedicinas Alternativas, Javier GarridoJesus Writer - Latin ProductionsAún no hay calificaciones

- Paradigma NoosomaticoDocumento47 páginasParadigma NoosomaticoPoetriel100% (1)

- Es Verdad La Nueva Medicina Germanica?Documento16 páginasEs Verdad La Nueva Medicina Germanica?lourdes100% (2)

- 34 Conferencia de FreudDocumento4 páginas34 Conferencia de FreudAndrea VarelaAún no hay calificaciones

- Good Byron J Cap 1 ResumenDocumento14 páginasGood Byron J Cap 1 Resumencelinasan100% (1)

- TanatologiaDocumento20 páginasTanatologiaFatimaCruzAún no hay calificaciones

- Ee 29 Sesgos Racionales y Sociales Que Hacen Parecer Eficaces Algunos Tratamientos InutilesDocumento18 páginasEe 29 Sesgos Racionales y Sociales Que Hacen Parecer Eficaces Algunos Tratamientos InutilesJuan Lagos OrtegaAún no hay calificaciones

- TanatologíaDocumento6 páginasTanatologíaMarlon VeraAún no hay calificaciones

- Conocimientos Populares Implicados en Los Remedios Utilizados para El Dolor de Estómago en Una Población InfantilDocumento5 páginasConocimientos Populares Implicados en Los Remedios Utilizados para El Dolor de Estómago en Una Población InfantilEstefany NuñezAún no hay calificaciones

- Lutero, Justificacion Por La Fe - Trabajo Práctico Roy MorenoDocumento4 páginasLutero, Justificacion Por La Fe - Trabajo Práctico Roy MorenoRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- TRABAJO PRÁCTICO ROY MORENO CUESTIONARIOS 12 y 13Documento4 páginasTRABAJO PRÁCTICO ROY MORENO CUESTIONARIOS 12 y 13Roy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Vida Sin Pecado de Cristo - Trabajo Práctico Roy MorenoDocumento3 páginasVida Sin Pecado de Cristo - Trabajo Práctico Roy MorenoRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico Roy Moreno Cuestionarios 10, 11 y MapaDocumento5 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno Cuestionarios 10, 11 y MapaRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico Roy Moreno 70 Semanas de DanielDocumento9 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno 70 Semanas de DanielRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Roy Moreno - Doctrinas Seudo-CristianasDocumento5 páginasRoy Moreno - Doctrinas Seudo-CristianasRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico Roy Moreno "Las Dataciones Radiométricas - Crítica. Harold S. Slusher"Documento6 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno "Las Dataciones Radiométricas - Crítica. Harold S. Slusher"Roy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Claves de Interpretacion Roy MorenoDocumento29 páginasClaves de Interpretacion Roy MorenoRoy Esteban Moreno Guardia100% (1)

- Trabajo Práctico Roy Moreno Libro BiologiaDocumento10 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno Libro BiologiaRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico Resumen Roy MorenoDocumento16 páginasTrabajo Práctico Resumen Roy MorenoRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- La RadioDocumento19 páginasLa RadioRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- RADIO en Bolivia ROY MORENODocumento4 páginasRADIO en Bolivia ROY MORENORoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Noticia Crónica ReportajeDocumento15 páginasNoticia Crónica ReportajeRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones

- Manual de Fatiga PDFDocumento12 páginasManual de Fatiga PDFMilton Miranda GuerreroAún no hay calificaciones

- MEPU Elementos Del RatingDocumento2 páginasMEPU Elementos Del RatingAdemia LolAún no hay calificaciones

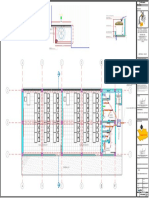

- Hidrosanitario Aulas-Inst-Aul-01aDocumento1 páginaHidrosanitario Aulas-Inst-Aul-01aFredy PereaAún no hay calificaciones

- La SierraDocumento4 páginasLa SierraAraceli Idrogo IsiqueAún no hay calificaciones

- Kevin Durant PDFDocumento7 páginasKevin Durant PDFElias Rodriguez MadridAún no hay calificaciones

- La Voz y El Canto Difonico PDFDocumento2 páginasLa Voz y El Canto Difonico PDFCristopher Alvarado Gaete0% (1)

- Pias Hasta 125 A (16843)Documento15 páginasPias Hasta 125 A (16843)Francisco CamorianoAún no hay calificaciones

- Ucan Avila M1s2ai3Documento9 páginasUcan Avila M1s2ai3Roxana Rubi Ucan AvilaAún no hay calificaciones

- INSTITUT CERDÁ-Ciudad y Mercaderías, Logística Urbana PDFDocumento159 páginasINSTITUT CERDÁ-Ciudad y Mercaderías, Logística Urbana PDFRoberto RuizAún no hay calificaciones

- CDS Obolus CDocumento2 páginasCDS Obolus Cmarco.valdez1989Aún no hay calificaciones

- Progra Gasoducto PDFDocumento20 páginasProgra Gasoducto PDFPaola TorricoAún no hay calificaciones

- 14 38Documento7 páginas14 38MariaDelCarmenCahuanaAún no hay calificaciones

- Diferencias Entre Evaluar, Medir, Acreditar - Funciones de La Evaluación.Documento4 páginasDiferencias Entre Evaluar, Medir, Acreditar - Funciones de La Evaluación.Mar LoveAún no hay calificaciones

- Manual Fiebre AmarillaDocumento60 páginasManual Fiebre AmarillaJimena CamachoAún no hay calificaciones

- Depreciaciones Trabajo 5Documento9 páginasDepreciaciones Trabajo 5Astrid Romero100% (2)

- Manual para Implementar Protocolo Silice en EmpresasDocumento28 páginasManual para Implementar Protocolo Silice en EmpresasJoseLuisGonzalezChaconAún no hay calificaciones

- Monitoreo Fetal ElectronicoDocumento38 páginasMonitoreo Fetal ElectronicoCamilo Andres Vera Gonzalez100% (3)

- Opinion Critica Articulo Explorando La Mente Del Estratega Aaron Alday AntunezDocumento5 páginasOpinion Critica Articulo Explorando La Mente Del Estratega Aaron Alday AntunezAaron AldayAún no hay calificaciones

- Informe Técnico Ampliatorio Alca - MontegrandeDocumento7 páginasInforme Técnico Ampliatorio Alca - MontegrandeJulio Mazza CallirgosAún no hay calificaciones

- Entrevista de Apego Adulto AaiDocumento26 páginasEntrevista de Apego Adulto AaiArreandoQueEsGerundio89% (9)

- Exposicion de La Caricaturas OriginalDocumento20 páginasExposicion de La Caricaturas OriginalMaite Capitan SaavedraAún no hay calificaciones

- Grupo 06 La Predicación Como Proceso ComunicativoDocumento12 páginasGrupo 06 La Predicación Como Proceso ComunicativoRenan Robles ParavecinoAún no hay calificaciones

- Analisis Politico - Primer Parcial - Capitulo 2 Losada Casas CasasDocumento5 páginasAnalisis Politico - Primer Parcial - Capitulo 2 Losada Casas CasasLucas VidalAún no hay calificaciones

- CV Rafael de Jesús RosarioDocumento3 páginasCV Rafael de Jesús RosarioRafaelcp4 RosarioAún no hay calificaciones

- RD - 192 - 88 - Ley AntitabacoDocumento6 páginasRD - 192 - 88 - Ley AntitabacojavidcAún no hay calificaciones

- Cuestionario de Finanzas 1Documento5 páginasCuestionario de Finanzas 1Mk Lucy0% (1)

- Estructuración Del PsiquismoDocumento6 páginasEstructuración Del PsiquismoAgustin ZehnderAún no hay calificaciones

- Formación Del Estado Brasileño y Usos de Su Política ExteriorDocumento18 páginasFormación Del Estado Brasileño y Usos de Su Política ExteriorBrigitte FuentesAún no hay calificaciones

- Curso Neurociencia Cognitiva. I Neurociencias PDFDocumento106 páginasCurso Neurociencia Cognitiva. I Neurociencias PDFNelson LozanoAún no hay calificaciones

- M. Koenig - Vencedores Vencidos-142-279Documento138 páginasM. Koenig - Vencedores Vencidos-142-279Cecilia NavedaAún no hay calificaciones