Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

La Sociología de La Literatura: Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura

La Sociología de La Literatura: Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura

Cargado por

Profesora0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

12 vistas9 páginasTítulo original

151783.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

12 vistas9 páginasLa Sociología de La Literatura: Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura

La Sociología de La Literatura: Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura

Cargado por

ProfesoraCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 9

La Sociología de la Literatura:

Estudio de las letras desde la

perspectiva de la Cultura

Mercedes Ortega González-Rubio

merr19@yahoo.com

Magister en Literatura Hispanoamericana

Seminario Andrés Bello - Instituto Caro y Cuervo

Bogotá - Colombia

Los estudios que se agrupan bajo el nombre de Sociología de la

Literatura (sin apartarse de su actual tendencia, la socio-crítica

francesa), parten del presupuesto de que la vida del hombre es

fundamental para la comprensión y explicación de la obra literaria. En

general, los métodos sociológicos inscriben a todas las artes,

incluyendo a la literatura, en el ámbito de la cultura. En el capítulo

final de su libro Una Introducción a la Teoría Literaria, Terry Eagleton

concluye que todas las esferas del pensar y actuar humanos,

incluyendo la literatura, la teoría y la crítica literarias, están

determinadas por “la forma en que organizamos nuestra vida social

en común” y por “las relaciones de poder que ello presupone”1. Esta

enunciación no es más que otra definición de cultura. La vida del

hombre se encuentra inmersa en la cultura, en ocasiones

reproduciéndola, otras veces modificándola.

El concepto de cultura se refiere a las estructuras mentales

comunes que se generan al interior de un grupo de individuos que se

encuentra en una situación análoga, realizando una actividad

conjunta. Estas estructuras están conformadas por conocimientos,

tanto comunes como científicos, y por valoraciones del mundo, éticas

y estéticas, que se encuentran categorizados de forma particular en

cada grupo. Para la Sociología de la Literatura, el autor de una obra

literaria es un miembro más del grupo al que pertenece, y su escritura

lo convierte en su vocero; a la vez, el escritor posee una lucidez,

consciente o no, que lo hace plasmar en la obra literaria, de manera

crítica, su axiología.

La Sociología de la Literatura aclara de manera enfática que las

obras literarias no son una fotocopia de la vida, una reproducción

exacta de los rasgos de una sociedad dada. La relación entre la vida

del hombre y la literatura no es de contenido sino de

correspondencias y semejanzas de estructuras mentales. No existe

una analogía entre las artes y la sociedad -entidad concreta- sino una

homología entre la cultura -constructo mental- y ellas.

Se tiene entonces que la cultura a la que se hace referencia aquí no

es la sociedad empírica, sino las elaboraciones mentales que los

grupos humanos han hecho de la realidad, sus conceptos del mundo.

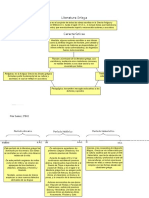

Los tres autores básicos de la Sociología de la Literatura, Georg

Lukács (1885-1971), Lucien Goldmann (1913-1970) y Mijail Bajtín

(1895-1975), están de acuerdo en que en la literatura se produce una

evaluación crítica y sistemática sobre las concepciones del mundo de

la cultura. Esta es la esencia de la literatura. Los estudios con un

enfoque sociológico buscan ubicar en las obras su axiología, su ética

particular, en relación con una cultura dada.

El sociólogo de la literatura busca develar las conexiones entre la

vida cambiante y las obras literarias. Primero Lukács, luego

Goldmann, inspirado por los escritos de aquél, y después Bajtín, han

teorizado acerca de la relación literatura-cultura. Los tres han

encontrado que al variar las relaciones hombre-destino-mundo, las

tomas de posición del hombre también se modifican. Lukács sostiene

que “la poesía representa las conexiones últimas entre el hombre, el

destino y el mundo, y sin duda ha nacido de la correspondiente

profunda toma de posición, aunque a menudo no se sabe nada de su

origen”2.

A su vez, al haber distintas visiones del mundo, las

correspondientes formas literarias también deben cambiar. Por

ejemplo, la novela es la manera como la modernidad ha plasmado su

concepción de la vida; la tragedia y la epopeya, en su momento,

fueron las formas en que otras sociedades mostraron su valoración

del mundo. Las formas de la literatura son variantes porque la

axiología de los seres humanos también lo es, depende de su

inscripción en una cultura y una época dadas.

Sin embargo, estas variantes que presentan las formas de la

literatura, son reducidas y cíclicas. Lukács y Goldmann las

consideran ahistóricas, atemporales: siempre que se den los mismos

factores dentro de una sociedad, se repetirán estas formas. El

hombre posee sólo algunas posibilidades de ser. En su Introducción

a los Primeros Escritos de Georg Lukács, Goldmann explica que el

autor húngaro trata de “describir un cierto número de esencias

atemporales, de «formas» que corresponden a la expresión literaria

de ciertas actitudes humanas coherentes“3.

Una de estas formas es la visión trágica del mundo. Una clase

social que no tenga el poder o que lo haya perdido, desarrollará este

tipo de visión, plasmándolo en forma de tragedias. La visión trágica

es una posición frente al mundo en la cual el hombre se niega

categóricamente a vivir en la sociedad que le ha tocado, puesto que

ésta no lo comprende. Los valores del héroe trágico han dejado de

ser válidos para el sistema de vida en que se encuentra; entonces

niega toda posibilidad de conciliación entre él y la cultura en la que

vive. Al final, el mundo sigue su curso y el héroe trágico no encuentra

cabida en él. Acontecimientos históricos llevaron a que esta situación

se presentara en la Grecia Antigua, en el siglo XVII francés y en el

Renacimiento en Inglaterra, por lo que se escribieron obras como las

de Esquilo, Sófocles, Racine y Shakespeare.

Estas formas que presenta la literatura no son un mero reflejo de la

sociedad, sino una crítica ante el mundo: esa es la esencia de todo

arte, lo que lo hace ser especial. Lukács afirma que “con relación a la

vida, el arte es siempre un «a pesar de todo»; la creación de formas

confirma de la manera más profunda la existencia de esa

disonancia”4. Es por la particularidad de la visión de mundo en la

literatura que, para Goldmann, este concepto resulta un instrumento

ideal, objetivo y controlable, que hace parte del análisis científico de

la obra literaria. El autor define la concepción del mundo como

“conjunto de aspiraciones, de sentimientos y de ideas que reúne a los

miembros de un grupo (o lo que es más frecuente, de una clase

social) y los opone a los demás grupos”5, lo que hoy no es otra cosa

que la cultura y el concepto de identidad a partir de ella.

Goldmann plantea un método, el estructuralismo genético. En él, la

visión de mundo constituye la estructura significativa de la obra

artística. Al describir esta estructura, se realiza el proceso de

comprensión del texto. Este autor estudia de manera rigurosa los

Pensamientos, de Pascal, y las tragedias de Racine, llegando a la

conclusión de que ambos plasman una visión del mundo trágica.

Pero el análisis de una obra no puede quedar en su comprensión,

porque “una idea, una obra, sólo obtienen su verdadera significación

cuando se han integrado en el conjunto de una vida y de un

comportamiento. Además, frecuentemente el comportamiento que

permite entender la obra no es el del autor, sino el de un grupo

social”6. Por esta razón, se debe relacionar la visión de mundo

presentada en la obra con una estructura englobante, que constituye

su explicación.

En la explicación de la obra, el estructuralismo genético busca

determinar quién es su autor, no desde el punto de vista personal,

sino del grupo social. Según Goldmann, el autor de la obra literaria es

un sujeto transindividual, colectivo. Por ejemplo, para el caso de las

tragedias de Racine, la situación de la nobleza de toga durante el

siglo XVII y de los jansenistas, con los que Racine tuvo estrechos

vínculos, generó esa visión trágica del mundo, puesto que se trataba

de una clase social perdedora, destituída de sus cargos. Se tiene así

que mediante los procesos de comprensión y explicación de la obra

artística, se realiza un análisis sistemático de las conexiones

existentes entre ella y la cultura que la genera.

Goldmann afirmó que la validez y riqueza de una obra residía en ser

una afirmación coherente y unitaria de una visión de mundo. Pero en

Sociología de la Creación Literaria7, acepta la posibilidad de que

dentro de la obra se plasme más de una concepción del mundo. Esta

multiplicidad de voces, este diálogo de posiciones frente a la vida,

constituiría también la particularidad de la literatura. El autor que por

excelencia trabaja el concepto de dialogismo en la obra literaria es

Mijaíl Bajtín. Para él, una obra posee diferentes voces,

independientes pero interrelacionadas, siendo el lector quien

finalmente genera la coherencia.

En sus escritos, Bajtín delimita muy bien su objeto de estudio. El

método planteado por él es exclusivo para el análisis de lo estético,

una de las esferas que integran el conjunto de la cultura humana. Lo

estético se da plenamente en el arte y de manera no pura en otras

formas híbridas. Para Bajtín -en contraposición a Goldmann, quien no

hace una clara diferenciación al aplicar su método a la literatura o a la

filosofía-, la estética se debe orientar primordialmente al estudio del

arte y luego a los híbridos.

Bajtín considera absolutamente necesario diferenciar de manera

sistemática el concepto de lo estético de lo cognoscitivo y lo ético,

para construir una ciencia válida sobre un arte, una verdadera

estética. La poética debe ser vista como un tipo especial de estética,

como la estética de la creación verbal.

La cultura está integrada por lo cognoscitivo, lo ético y lo estético,

es decir, por el mundo cognoscible, los juicios de valor sobre este

mundo y el arte. Cada uno de ellos es autónomo, pero se

interrelacionan entre sí de manera estrecha. Bajtín plantea que “la

unidad sistemática de la cultura se extiende a los átomos de la vida

cultural, reflejándose como un sol en cada una de sus partes”8.

La definición de Bajtín sobre lo estético se estructura de una

manera compleja. Está constituida por el contenido, el material y la

forma. Se deben estudiar los tres componentes para llegar a una

poética completa.

Del ordenamiento del material, en el caso de la literatura, del

material verbal, surge la forma composicional de la obra de arte: la

novela, el drama, la tragedia, el poema. Lo cognoscitivo y lo ético -la

realidad para Bajtín- constituyen el contenido del arte, que los

presenta de manera artística y multilateral.

La forma -para Bajtín, forma arquitectónica- está constituida, en

cambio, por los procedimientos de organización y unificación de esos

valores cognoscitivo-éticos del contenido. Las formas arquitectónicas

se realizan con determinados procedimientos composicionales. Las

primeras determinan la elección de las segundas y son comunes a

todas las artes.

Así, por ejemplo, la epopeya es una forma composicional cuya

forma arquitectónica es lo épico. Lo épico deviene el nombre que se

la da a cierta “visión del mundo”, para hablar en términos

goldmannianos, de la cultura occidental de la Antigüedad y del

Medioevo. Al iniciarse un proceso de cambio de las fronteras de las

esferas de la cultura en el Renacimiento y completarse esa

transformación plenamente en la modernidad, hubo de igual manera

un cambio en la relación hombre-mundo-Dios, por lo que las formas

arquitectónicas y consecuentemente las composicionales variaron

también. Surge así la novela con su héroe problemático, su risa

familiarizante y sus valoraciones individual-personales.

Al estudiar la obra de estos tres autores, Lukács, Goldmann y

Bajtín, se llega a la conclusión de que, a pesar de sus diferencias

metodológicas, coinciden en considerar como primordial en las artes

y, específicamente, en la literatura, su conexión con la cultura. Para

comprender, en fin, la significación de una obra de arte desde la

perspectiva de la Sociología de la Literatura, es necesario que se

analicen sus vínculos con la cultura en que se inscribe.

NOTAS:

[1] Georg Lukács. El Alma y las Formas. México, Grijalbo, 1985. p.

21.

[2] Lucien Goldmann. “Introducción a los primeros escritos de

Georg Lukacs”. En: Teoría de la Novela. Barcelona, EDHASA,

1971. p. 183.

[3] Terry Eagleton. Una Introducción a la Teoría Literaria. Bogotá,

FCE, 1994. p. 231.

[4] Georg Lukács. Teoría de la Novela. Barcelona, EDHASA, 1971.

p. 75.

[5] Lucien Goldmann. El Hombre y lo Absoluto. Barcelona,

Ediciones 62, 1985. p. 29.

[6] Ibid. p. 17.

[7] Lucien Goldmann. Sociología de la Creación Literaria. Buenos

Aires, Ediciones Nueva Visión, 1971.

[8] Mijaíl Bajtín. Problemas Literarios y Estéticos. La Habana, Arte

y Literatura, 1986. p. 31.

© Mercedes Ortega González-Rubio 2005

Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de

Madrid

2010 - Reservados todos los derechos

Permitido el uso sin fines comerciales

_____________________________________

Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la

Biblioteca Virtual Universal. www.biblioteca.org.ar

Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite

el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario

También podría gustarte

- ACE III Español ValidadoDocumento8 páginasACE III Español Validadolaura4dap100% (1)

- Visión de Mundo en LiteraturaDocumento11 páginasVisión de Mundo en LiteraturaSteven Bermúdez100% (1)

- Curso para DiaconadoDocumento4 páginasCurso para DiaconadoPedro Astul SifontesAún no hay calificaciones

- Cuento Latinoamericano ContemporáneoDocumento20 páginasCuento Latinoamericano ContemporáneoAlejandro Alba Garcia17% (6)

- Andrés Amorós - Introducción A La LiteraturADocumento5 páginasAndrés Amorós - Introducción A La LiteraturAgervasio spindeter67% (3)

- Socio Critica - Edmond CrosDocumento8 páginasSocio Critica - Edmond CrosAndrés ArcosAún no hay calificaciones

- Resumen-Sapiro Gisele La Sociologia de La LiteraturaDocumento8 páginasResumen-Sapiro Gisele La Sociologia de La Literaturazeuscamino100% (1)

- Mercedes Ortega González-Rubio - La Sociología de La Literatura - Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura - Nº 29 Espéculo (UCM)Documento4 páginasMercedes Ortega González-Rubio - La Sociología de La Literatura - Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura - Nº 29 Espéculo (UCM)Cristian David Palacio LondoñoAún no hay calificaciones

- Mercedes Ortega González-Rubio - La Sociología de La Literatura - Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura - Nº 29 Espéculo (UCM)Documento5 páginasMercedes Ortega González-Rubio - La Sociología de La Literatura - Estudio de Las Letras Desde La Perspectiva de La Cultura - Nº 29 Espéculo (UCM)Brian Esmeral ArizaAún no hay calificaciones

- Sociología de La LiteraturaDocumento5 páginasSociología de La LiteraturaÁngel MancillaAún no hay calificaciones

- Yo en Curso de Verano 21Documento16 páginasYo en Curso de Verano 21claroreyAún no hay calificaciones

- Métodos de Análisis Literarios - Socio-HistóricoDocumento3 páginasMétodos de Análisis Literarios - Socio-HistóricoJavier Granados RiveroAún no hay calificaciones

- Análisis LiterarioDocumento8 páginasAnálisis LiterarioIbeth MoralesAún no hay calificaciones

- Visión de Mundo en LiteraturaDocumento11 páginasVisión de Mundo en LiteraturaRuthy Basualto SagredoAún no hay calificaciones

- El Texto Narrativo Como Discurso Social Una Perspectiva HistoricaDocumento6 páginasEl Texto Narrativo Como Discurso Social Una Perspectiva Historicasusi_torres_6Aún no hay calificaciones

- Segunda Asignación, Unidad IIDocumento3 páginasSegunda Asignación, Unidad IIFamilia Peralta CalvoAún no hay calificaciones

- Teoria Marxista LiterariaDocumento8 páginasTeoria Marxista LiterariaManuelHernandezAún no hay calificaciones

- Tema 5 - Estructuralismo Genético. Literatura y Política.Documento9 páginasTema 5 - Estructuralismo Genético. Literatura y Política.Manuel BujalanceAún no hay calificaciones

- 06 Vol60 Literatura Sociedad y CriticaDocumento3 páginas06 Vol60 Literatura Sociedad y CriticaMilena PinkAún no hay calificaciones

- Literatura y SociedadDocumento14 páginasLiteratura y SociedadLUISA FERNANDA VELEZ BETANCURAún no hay calificaciones

- Literatura ParcialDocumento9 páginasLiteratura Parcialcele-bvAún no hay calificaciones

- La Sociología de Las Obras ResumenDocumento10 páginasLa Sociología de Las Obras ResumenJose JavierAún no hay calificaciones

- Miguel Ángel Huamán - "Literatura y Sociedad: El Revés de La Trama"Documento8 páginasMiguel Ángel Huamán - "Literatura y Sociedad: El Revés de La Trama"RN FrankAún no hay calificaciones

- Estructuralismo GenéticoDocumento6 páginasEstructuralismo GenéticoKarla SuárezAún no hay calificaciones

- La Ideología en La LiteraturaDocumento4 páginasLa Ideología en La LiteraturaElen ArancibiaAún no hay calificaciones

- Bloque - ¿Qué Es La LiteraturaDocumento31 páginasBloque - ¿Qué Es La LiteraturaDaniel Otero100% (2)

- La Novela Existencialista, Narrativa Filosófica: Existential Novel, Philosophical NarrativeDocumento12 páginasLa Novela Existencialista, Narrativa Filosófica: Existential Novel, Philosophical NarrativeJuanesGAMER54Aún no hay calificaciones

- Definición de CosmovisiónDocumento2 páginasDefinición de Cosmovisiónejuliarena7779Aún no hay calificaciones

- Que Es LiterauraDocumento4 páginasQue Es LiterauraLuis GomezAún no hay calificaciones

- Sociología de La LiteraturaDocumento33 páginasSociología de La LiteraturaSandry0986 RamosAún no hay calificaciones

- Literatura y Sociedad 2023 IIDocumento6 páginasLiteratura y Sociedad 2023 IIDavid Beckham Callo HihuallancaAún no hay calificaciones

- Dialnet LaNovelaGeneroLiterario 7393656Documento34 páginasDialnet LaNovelaGeneroLiterario 7393656gatros666Aún no hay calificaciones

- Lenguaje Visión de Mundo PintoDocumento2 páginasLenguaje Visión de Mundo PintozalgariAún no hay calificaciones

- Estética de La Recepción y Comunicación Literaria-1Documento11 páginasEstética de La Recepción y Comunicación Literaria-1Milena GriesserAún no hay calificaciones

- 40080814-Tema+5 +Literatura+y+sociedad+II PpsDocumento37 páginas40080814-Tema+5 +Literatura+y+sociedad+II PpsAlejandria GreciaAún no hay calificaciones

- TH 29 003 081 0 Analisis SocioliterarioDocumento12 páginasTH 29 003 081 0 Analisis SocioliterarioÁlvaRo BsmAún no hay calificaciones

- Tema 1Documento3 páginasTema 1macarenaAún no hay calificaciones

- Eagleton Cap EstructuralismoDocumento15 páginasEagleton Cap EstructuralismoVanesa SalménAún no hay calificaciones

- TEMA 5. Literatura y Sociedad. Estructuralismo Genético. Literatura y Política. Sociología de La LiteraturaDocumento12 páginasTEMA 5. Literatura y Sociedad. Estructuralismo Genético. Literatura y Política. Sociología de La LiteraturaAntonio GarcíaAún no hay calificaciones

- Dialnet RebelionYSumisionEnLaLiteraturaCostarricense 5476263 PDFDocumento92 páginasDialnet RebelionYSumisionEnLaLiteraturaCostarricense 5476263 PDFJosé Luis BerrocalAún no hay calificaciones

- Clase 1 Literatura y Soc - Sarlo AltamiranoDocumento16 páginasClase 1 Literatura y Soc - Sarlo AltamiranoJuan GalvezAún no hay calificaciones

- Literatura y SociologíaDocumento4 páginasLiteratura y SociologíaBraulio GarciaAún no hay calificaciones

- Los Detectives SalvajesDocumento17 páginasLos Detectives SalvajesÁngela Segovia0% (2)

- Comunidad y Cutura en El Joven Lukacs. A Proposito Del Proyecto DostoyevskiDocumento11 páginasComunidad y Cutura en El Joven Lukacs. A Proposito Del Proyecto DostoyevskiJorge O El GeorgeAún no hay calificaciones

- Sociología de La LiteraturaDocumento3 páginasSociología de La LiteraturaCarlosfilmmaker Bujosa Politologia Gaffer0% (1)

- La Literaturización Del Testimonio en Operación Masacre de Rodolfo WalshDocumento17 páginasLa Literaturización Del Testimonio en Operación Masacre de Rodolfo WalshAntes MaríaAún no hay calificaciones

- Escarpit, Robert. SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA PDFDocumento124 páginasEscarpit, Robert. SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA PDFmarco2086100% (1)

- GÉNEROS LITERARIOSDocumento6 páginasGÉNEROS LITERARIOSRaquel FerronAún no hay calificaciones

- Tema 6. El Existencialismo en La Novela de Los Años 20 A Los 60.Documento17 páginasTema 6. El Existencialismo en La Novela de Los Años 20 A Los 60.Mireia Cifuentes AtlanteaAún no hay calificaciones

- Literatura Clase - 2Documento9 páginasLiteratura Clase - 2cabecitanegraAún no hay calificaciones

- César González - La Literatura Como SistemaDocumento17 páginasCésar González - La Literatura Como Sistemavruiz_206811Aún no hay calificaciones

- Precedentes de La Poesia Social de La Posguerra EsDocumento18 páginasPrecedentes de La Poesia Social de La Posguerra EsSamata MachadoAún no hay calificaciones

- Literatura en PrimariaDocumento31 páginasLiteratura en PrimariaMaria Cristina Chavez SaraviaAún no hay calificaciones

- Resumen Unidad 2Documento10 páginasResumen Unidad 2Santiago CalvoAún no hay calificaciones

- ILIT Bourdieu Unidad 3Documento12 páginasILIT Bourdieu Unidad 3Day PardoAún no hay calificaciones

- MUKAROVSKYDocumento23 páginasMUKAROVSKYPaulaAún no hay calificaciones

- Lotman, Concepto de LiteraturaDocumento5 páginasLotman, Concepto de LiteraturaVortex SutraAún no hay calificaciones

- Sociologia de La LiteraturaDocumento10 páginasSociologia de La LiteraturaEd IsaíasAún no hay calificaciones

- Rubén Jaramillo Vélez: Argumentos para la ilustración contemporáneaDe EverandRubén Jaramillo Vélez: Argumentos para la ilustración contemporáneaAún no hay calificaciones

- La ciudad amoral: Espacio urbano y disidencia sexual en la literatura argentina: 1953-1964De EverandLa ciudad amoral: Espacio urbano y disidencia sexual en la literatura argentina: 1953-1964Aún no hay calificaciones

- Orgullo y PrejuicioDocumento7 páginasOrgullo y PrejuicioRosa GuajardoAún no hay calificaciones

- Vanguardismo LiterarioDocumento20 páginasVanguardismo LiterarioPatricia ValenzuelaAún no hay calificaciones

- El Fantasma de CantervilleDocumento6 páginasEl Fantasma de CantervilleCarlita Oliva UrraAún no hay calificaciones

- Sabine Pigalle: Ecleptica y Refinada ProvocaciònDocumento6 páginasSabine Pigalle: Ecleptica y Refinada ProvocaciònEmmeleia ToateAún no hay calificaciones

- Los Milagros de JesúsDocumento18 páginasLos Milagros de JesúsNancy Rocio Vasquez VillegasAún no hay calificaciones

- Como Ser Una Familia Bendecida Por DiosDocumento4 páginasComo Ser Una Familia Bendecida Por DiosJuan Pablo Gutierrez Canchari80% (5)

- Leccion 9Documento22 páginasLeccion 9edwardjaspeAún no hay calificaciones

- La Revelación de Jesucristo A SauloDocumento3 páginasLa Revelación de Jesucristo A SauloJulio César Clavijo SierraAún no hay calificaciones

- Brevisima Relacion de La Destruccion de - Bartolome de Las CasasDocumento15 páginasBrevisima Relacion de La Destruccion de - Bartolome de Las Casasnatajuanpi aurelioAún no hay calificaciones

- OrtografíaDocumento200 páginasOrtografíaItzel León100% (1)

- Control Formativo para Unidad 1 Octavo BásicoDocumento3 páginasControl Formativo para Unidad 1 Octavo BásicoTalita Cruz NuñezAún no hay calificaciones

- Literatura GriegaDocumento3 páginasLiteratura GriegaMarcos MendoaAún no hay calificaciones

- Blanca Nieves Su Interpretacion SimbolicaDocumento24 páginasBlanca Nieves Su Interpretacion SimbolicaGuilebaldo Gonzalez GarciaAún no hay calificaciones

- Vida ContemplativaDocumento3 páginasVida ContemplativaBoris GongoraAún no hay calificaciones

- Antología Narrativa I MeridaDocumento276 páginasAntología Narrativa I MeridaHelen VassilacoAún no hay calificaciones

- Enoc y ElíasDocumento5 páginasEnoc y Elíasalexcaufman2011Aún no hay calificaciones

- Resumen de La Matrix Holográfica de Adam TornellDocumento7 páginasResumen de La Matrix Holográfica de Adam TornellCharles Mann Guzman GAún no hay calificaciones

- Salmo 14Documento3 páginasSalmo 14Ricardo Reyes MéndezAún no hay calificaciones

- Antologia de Poemas.Documento12 páginasAntologia de Poemas.Aylin EstanislaoAún no hay calificaciones

- Proyecto CUENTO EjemploDocumento33 páginasProyecto CUENTO EjemploBritos Chena AraceliAún no hay calificaciones

- Narraciones Puertorriqueñas (Bonafoux)Documento332 páginasNarraciones Puertorriqueñas (Bonafoux)Alfonso Jose67% (3)

- COM U3 1grado Sesion3Documento11 páginasCOM U3 1grado Sesion3janeta1031Aún no hay calificaciones

- PRUEBA 7.° Biografia y NoticiaDocumento5 páginasPRUEBA 7.° Biografia y Noticiapatricia Gallardo OjedaAún no hay calificaciones

- Sintaxis de La Produccion de TextosDocumento33 páginasSintaxis de La Produccion de Textosjhersat75% (8)

- Nuestros Opiniones - El EstudianteDocumento3 páginasNuestros Opiniones - El EstudianteWilly Oliver PonceAún no hay calificaciones

- Antecedentes Históricos de La Educación InfantilDocumento9 páginasAntecedentes Históricos de La Educación InfantildomagofloAún no hay calificaciones

- Freyre Gilberto Casa Grande Y SenzalaDocumento618 páginasFreyre Gilberto Casa Grande Y SenzalaJorge A. Hernandez CamachoAún no hay calificaciones

- El Vuelo de Los CóndoresDocumento3 páginasEl Vuelo de Los CóndoresJose Fernández BustamanteAún no hay calificaciones