Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Derecho A La Educacion Paviglianiti PDF

El Derecho A La Educacion Paviglianiti PDF

Cargado por

Sergio Vega0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

13 vistas9 páginasTítulo original

168374235-El-Derecho-a-La-Educacion-Paviglianiti.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

13 vistas9 páginasEl Derecho A La Educacion Paviglianiti PDF

El Derecho A La Educacion Paviglianiti PDF

Cargado por

Sergio VegaCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 9

EL DERECHO A LA EDUCACIN:

UNA CONSTRUCCIN HISTRICA POLMICA.

Norma Paviglianiti

Los principales hitos y vigencia actual de la polmica.

La historia de la educacin podra escribirse a partir del siglo XVII como la historia

de la controversia acerca de a quin le cabe el derecho a educar a las mayoras o

acerca de quines son los agentes de la educacin. En esta construccin histrica,

en la que transcurren tres siglos, se pasa del monopolio de las iglesias en materia

de educacin como instituciones de adoctrinamiento de fieles y sbditos, a la

concepcin de la burguesa ascendente que la considera como un derecho

individual para la formacin del ciudadano. Este proceso da como resultado la

organizacin de los sistemas educativos masivos actuales siempre mixtos con

educacin pblica y educacin privada- en los cuales se transmiten saberes

instrumentales y construcciones o representaciones de la vida individual, social,

econmica y poltica. Con el avance cada vez ms rpido en la constitucin de la

sociedad de masas, que dio lugar a las recomposicin regresiva autoritaria de las

dcadas del veinte y del treinta, y a la recomposicin progresiva luego de la

Segunda Guerra Mundial, en los pases occidentales bajo la forma de estado de

Bienestar, se lleva a cabo una clara reformulacin del derecho a la educacin: de

un derecho individual a un derecho social. Esta concepcin predominar hasta

mediados de la dcada del setenta, cuando las concepciones neoliberales y

neoconservadoras cuestionan la legitimidad y eficiencia del Estado de Bienestar y

de los derechos sociales que ste propugna y ejecuta a travs de las polticas

sociales. As, produce la vuelta a la primaca de los derechos individuales y al

mercado como elemento regulador de la sociedad. Las tres posiciones (educacin

como derecho de las iglesias/ individual/social) estn muy presentes actualmente.

Se expondr los principales hitos y los contextos en que se desarrollan estas

concepciones.

La iglesia catlica: las concepciones de la sociedad medieval subyacente

y los cambios a que lleva la Contrarreforma.

La sociedad medieval, con sus ordenamientos jerrquicos y de vasallaje, distingue

tres tipos de sociedades: la familia, la sociedad civil (poltica) y la sociedad

teocrtica (religiosa). La educacin es slo preocupacin para la formacin de

seores, prncipes y el alto clero; la gran masa queda fuera de la instruccin

sistemtica, nicamente se incorpora en su carcter de seres a evangelizar.

La quiebra del orden feudal es progresiva. Un hito significativo es la reforma

protestante y su reclamo al libre acceso a la lectura de los textos bblicos, a lo cual

responde la Iglesia Catlica con la Contrarreforma, organizando nuevas rdenes

religiosas enseantes para la cooptacin no slo de la nobleza sino tambin de la

burguesa ascendente. Adems, se produce la reorganizacin de los espacios

fsicos de las iglesias a fin de poder difundir masivamente la doctrina. Se pasa de

la iglesia de planta circular (destinada a la funcin del culto simblico) a la de

planta longitudinal, de grandes dimensiones. De este modo, se integran y

delimitan el sector destinado a los ministros del culto y el cuerpo longitudinal para

la reunin masiva de fieles, fusionndose las dos funciones: rito y adoctrinamiento.

A raz de estas transformaciones muchas veces se le atribuye a la Iglesia Catlica

ser el origen de los actuales sistemas educativos masivos.

Las concepciones- transformaciones que produce la burguesa

ascendente.

La burguesa, en su enfrentamiento con la organizacin social medieval, logra la

supresin de trabas materiales y jurdicas para su accin. Lo que se denomina

derechos aparecen en principio como libertades, como derechos individuales a los

que haba que quitar las trabas provenientes de la autoridad, civil o eclesistica. La

libertad de enseanza constituy un reclamo y una conquista porque haba sido

monopolio de las iglesias durante la edad media. Histricamente, la libertad de

ensear y de aprender asumi el valor de la emancipacin de trabas, configura el

logro de la libertad de los individuos frente a las iglesias para el ejercicio de sus

derechos de ensear y aprender.

Esta nueva concepcin est basada en el cambio de los fundamentos del poder

poltico, que se da conjuntamente con la organizacin de los estados nacionales,

bajo las formas polticas de liberalismo que implican: las conquista de los derechos

individuales: libertad econmica y libertad poltica; un cambio sustancial en el

sustento de la legitimidad del poder que pasa del soberano (por derecho divino) a

los individuos, iguales ante la ley, poseedores de derechos individuales que

deben estar garantizados por un estado limitado a las funciones de justicia,

seguridad del territorio, seguridad interna, garante de los derechos individuales y,

sobre todo, un Estado que no ha de intervenir en las cuestiones de carcter

econmico.

La consolidacin del Estado liberal y los trminos del debate con la

Iglesia Catlica en el siglo XIX.

El Estado liberal se consolida como organizacin poltica de la sociedad y avanza

en sus funciones educativas, de hecho y de derecho, dictando la legislacin que

crea y organiza el sistema de educacin pblica y regula el funcionamiento del

sector privado. Declara el inters por la universalizacin de la instruccin bsica

para la formacin de ciudadanos, hasta que se convierte en Estado Docente al

impartir y organizar el moderno sistema masivo de instruccin pblica, tal como

hoy lo conocemos. Este Estado que en teora representa la voluntad general es al

que le corresponde organizar y dirigir la totalidad del sistema y sostener la

educacin pblica. No deja de reconocer el derecho original de los padres, pero la

disputa est en la segunda instancia, en a quin aquellos delegan la instruccin y

la formacin sistemtica de sus hijos. La Iglesia Catlica sostendr que ella es la

mediadora (por derecho divino) por se mater de la humanidad. Para la posicin

liberal esa funcin de mediacin le corresponde al Estado por ser la organizacin

jurdica de la sociedad en la que los ciudadanos han delegado la atencin del bien

comn y porque, adems, la educacin no es slo un derecho individual sino que

es la garanta para el funcionamiento del sistema poltico. Su fundamento se basa

en un nuevo orden poltico que implica que el Estado es el representante del

inters general y que la educacin es una funcin del estado y no una industria,

que es un derecho individual pero tambin una necesidad social para la garanta

recproca de los derechos individuales. El Estado, por esto, es el encargado de la

organizacin de la instruccin pblica con carcter de obligatoria, gratuita y laica.

El liberalismo reconoce el derecho a todos los habitantes de expresar libremente

doctrinas e ideas, por lo tanto no propondr que la educacin deba estar

exclusivamente a cargo del estado; lo que s har es reservarse la atribucin de la

regulacin de los alcances y lmites de la participacin de las Iglesias y de los

particulares. Esta reserva del derecho a legislar en materia de educacin ser un

derecho que la Iglesia Catlica le cuestionar durante todo el siglo XIX. Este Estado

regula dando origen a una amplsima gama de variantes en la extensin y tipo de

participacin del sector privado segn distintos pases y pocas, y se constituye en

Estado docente (rompe con el histrico monopolio de las iglesias). Ambas

corrientes se rigen por distintas concepciones acerca del principio de legitimidad

de las normas. Para la posicin catlica la legitimidad es de sustancia (las normas

son consideradas vlidas en tanto sus contenidos se ajusten a los principios del

dogma y la fe). La concepcin liberal se rige por el principio de legitimidad formal

(las normas tendrn validez siempre y cuando stas hayan sido dictadas de

acuerdo con las reglas de juego y procedimientos formales fijados en las

constituciones: fundamentaciones de carcter histrico y jurdico- moral).

Las recomposiciones regresivas de las dcadas del veinte y del treinta.

En estas dcadas, se manifiesta el predominio de recomposiciones regresivas,

como los fascismos. Pero an en el liberalismo se observa una marcada tendencia

a que nicamente es su responsabilidad la educacin elemental; por esta razn

tiende a limitar su accin como estado docente a la educacin primaria, porque

considera que slo sta es la que tiene mayores efectos sobre la sociedad (desde

el punto de vista productivo y por su validez para la integracin social y poltica).

Por consiguiente, deja que el sector privado avance en la formacin del nivel

medio y/o de las elites.

En 1929, la Iglesia Catlica expone orgnicamente su pensamiento y sus

propuestas poltico- educativas a travs de la Encclica Divini Illius Magistri (del

Papa Pio XI). En ella hay una reafirmacin de principios de dogma y tambin una

adecuacin de sus formulaciones anteriores frente a la consolidacin de los

sistemas de educacin pblica. Afirma que no puede existir una educacin

completa y perfecta si no es cristiana, se opone a la escuela llamada neutra o

laica y prohbe su asistencia a los nios catlicos. La educacin corresponde a

tres sociedades, dos de orden natural la familia y la sociedad civil- y a la Iglesia

de orden sobrenatural-. La educacin es responsabilidad ante todo de la familia,

pero como sta es una sociedad imperfecta, cierto papel le incumbe a la sociedad

civil y especialmente a la Iglesia, por dos ttulos de orden sobrenatural: el

magisterio que le dio su fundador y la maternidad sobrenatural. Considera que su

misin educativa es independiente de cualquier potestad terrena. Tiene el derecho

independiente de educar y adems de juzgar toda otra educacin que se imparta,

en cuanto pueda ser perversa o perjudicial a la educacin cristiana. As, los

derechos de la Iglesia abarcan: promover las letras, las ciencias y las artes tiles

para la educacin cristiana; fundar y mantener escuelas e instituciones propias en

toda disciplina y grado y vigilar en cualquier institucin pblica no slo lo referente

a la enseanza religiosa all impartida sino tambin otra disciplina. La misin de

educar le toca ante todo y sobre todo, en primer lugar, a la Iglesia y a la familia y

les toca por derecho natural y divino y, por lo tanto, de manera inderogable,

ineluctable (necesaria) e insubrogable. A la sociedad civil, al Estado, le

corresponde un papel subsidiario, ya que la institucin escolar naci y se

desarrollo por iniciativa de la familia y la Iglesia, antes que por obra del estado. El

principio de subsidiaridad del Estado en materia de educacin es el deber del

Estado de proteger en sus leyes el derecho anterior de la familia a la educacin

cristiana de la prole y respetar el derecho sobrenatural de la Iglesia sobre la

educacin cristiana. ste debe favorecer y ayudar la iniciativa y la accin de la

Iglesia y de las familias, complementando esta obra por medio de instituciones

propias. Puede exigir que todos los ciudadanos tengan conocimientos necesarios

para el ejercicio de sus deberes civiles y nacionales; obligar a un cierto grado de

cultivo intelectual, moral y fsico necesario al bien comn; reservarse escuelas

para la administracin y para la defensa y puede exigir educacin cvica. La

Encclica deja tambin sentado el reclamo del subsidio pecuniario por parte del

estado: y no se diga que es imposible al Estado, en una nacin dividida en varias

creencias, promover a la instruccin pblica si no es con la escuela neutra o la

escuela mixta, debiendo el Estado ms racionalmente y pudiendo hasta ms

fcilmente promover el caso dejando libre y favoreciendo con justos subsidios la

iniciativa y obras de la Iglesia y la familia.

Las recomposiciones progresivas desde la crisis del treinta hasta

mediados de los setenta.

En el perodo que transcurre entre la crisis de 1929 y la finalizacin de la Segunda

Guerra Mundial, las sociedades occidentales tambin recomponen su

funcionamiento econmico, social y poltico bajo la forma del denominado Estado

de Bienestar. La crisis econmica de 1929 fue interpretada como el lmite del

desarrollo de las sociedades capitalistas bajo el rgimen del libre mercado (sobre-

oferta y depresin en la demanda). La salida de la crisis se hizo a travs de la

recomposicin del Estado capitalista bajo la forma del Estado de Bienestar. Sus

rasgos bsicos estaban dados por la intervencin del Estado en la regulacin de la

economa para asegurar la demanda y el pleno empleo, y evitar que la economa

desembocase en crisis similares a la de los aos treinta. El Estado se reservaba el

ordenamiento de las variables macroeconmicas que regulan el conjunto de la

economa para evitar desequilibrios como una economa regida por la competencia

individual. Constituy una nueva forma de compromiso, de equilibrio dentro de la

economa capitalista, en la cual el mercado contina funcionando pero el Estado

interviene planificando para regular los desequilibrios en la demanda y el empleo.

Esta regulacin llev al estado a brindar asistencia a todos los ciudadanos

mediante prestaciones de servicios o en dinero para compensar los riegos de la

marginacin a la que conduce una economa regida nicamente por el libre

mercado, y a asegurar consumos mnimos a grandes sectores de la poblacin. Esta

asistencia fue provista bajo la forma del cumplimiento de derechos legales que

corresponden a todos los ciudadanos y est basada en el reconocimiento de la

participacin de los sindicatos de los trabajadores y su intervencin en

determinadas decisiones que regulan la distribucin de la riqueza dentro de una

sociedad nacional. Este fue el modelo de funcionamiento social que logr un

relativo crecimiento y equilibrio durante el tercer cuarto del siglo. Fueron llevados

a la prctica, fundamentalmente, por la socialdemocracia, pero tambin por el

socialcristianismo y los populismos.

En los estados que adoptaron este estilo de funcionamiento y de regulacin de las

tensiones entre el capital y el trabajo, se establecieron los seguros de desempleo,

los salarios mnimos, la legislacin social para los trabajadores, el incremento

sustancial de los presupuestos pblicos para la atencin de la salud y la educacin

pblicas y de los sistemas de viviendas subvencionados por el Estado.

Al trmino de la Segunda Guerra Mundial, la mayora de los pases europeos dictan

nuevas constituciones que reflejan los cambios econmicos ocurridos y la reaccin

a la experiencia de los fascismos como formas de organizacin de los estados que

haban dominado las dos dcadas anteriores. Se restituye as las formas clsicas

de la democracia representativa liberal; se amplan los derechos polticos a las

mujeres; se organizan regmenes parlamentaristas; se incorporan institutos de

democracia directa (ej.: referndum). Tambin incorporan en las constituciones las

nuevas formas de regulacin poltica que reflejan los cambios en las formas de

tomar decisiones polticas que se dan en la recomposicin neocorporativista, a

travs de la institucionalizacin de los Consejos Econmicos Sociales, con

representacin tripartita (empresarios, trabajadores, Estado).

Este perodo constituye el paso del Estado Liberal al Estado social (trnsito de un

estado de derecho en funcin predominantemente protector- represor a un

derecho cada vez ms promocional). Esto no significa que con anterioridad el

papel del estado slo se hubiera limitado a impedir. Antes el Estado deba proteger

a un individuo de otro, ahora el estado debe proteger a todos los individuos en su

conjunto (no slo debe impedir sino que tambin debe promover). Esta nueva

concepcin dio origen al desarrollo de los derechos sociales, entre ellos la

educacin.

La concepcin del derecho a la educacin como un derecho social:

alcances y lmites.

La lnea de desarrollo de la concepcin de la educacin como derecho social, a lo

largo del siglo XIX, va diferenciando el derecho a la educacin del derecho a

ensear (que en los inicios del liberalismo aparecen conjuntamente). Y alcanza su

expresin acabada despus de la Segunda Guerra Mundial. El derecho a la

educacin se considera como el derecho fin y el derecho de ensear es un

derecho medio. As, el derecho de ensear constituye slo una forma especfica

de otro derecho genrico que es el de trabajar y que lleva implcito el derecho de

los docentes a la libre expresin de sus ideas. Adems, configura la expresin de

una funcin del Estado: es el Estado docente. El derecho a la educacin es el

derecho esencial, porque es el derecho del hombre al desarrollo de la personalidad

por medio de la educacin, a la adquisicin de conocimientos y al

desenvolvimiento de sus aptitudes vocacionales. El derecho de aprender se

identifica con la libertad, es el derecho a la personalidad a su mximo crecimiento

sin deformaciones dogmticas, es el derecho del hombre a la formacin de su

personalidad y el de la sociedad a la cultura.

Con el avance del constitucionalismo social se trata de hacer explcitos los

requisitos concretos que aseguran su cumplimiento. La Carta de la Organizacin

de los Estados Americanos, de 1948, y la Declaracin Universal de los Derechos

Humanos de las Naciones Unidas, del mismo ao, contienen lineamientos que han

servido para orientar el avance y la especificacin del derecho a la educacin. El

derecho a la educacin se expresa en trminos de la escolaridad que debera

recibir toda la poblacin: garantizar un mnimo de instruccin (primaria, elemental

o fundamental) a travs de la creacin y el sostenimiento de un servicio pblico

gratuito al alcance de todos para que puedan cumplir con la obligatoriedad;

generalizar la formacin tcnica y profesional; ampliar el acceso a los estudios

superiores.

Los estados realizaron importantes contribuciones al financiamiento de los

sistemas de educacin, y los progresos en la expansin cuantitativa produjeron un

proceso de real ampliacin del acceso a la educacin ms all de la educacin

elemental, sobre todo, el acceso de las capas medias y de las mujeres a la

enseanza media y superior, antes reservadas a las elites. Esta ampliacin alcanz

en mucho menor medida a los sectores populares. Sin embargo, se est lejos de

que el derecho a la educacin pueda considerarse efectivamente cumplido porque:

no se garantiza, en la prctica, el mnimo de educacin obligatoria y

una efectiva formacin para el mundo del trabajo a todos lo habitantes; amplios

sectores quedan sin ese mnimo (acentundose as la fragmentacin cultural).

la competencia econmica se basa cada vez ms en el desarrollo

cientfico y tecnolgico, que ha vuelto irrelevante el nmero de aos de

escolaridad obligatoria.

la igualdad de oportunidades (poner la escuela al alcance de la

poblacin con formas similares de organizacin escolar y trabajo pedaggico)

result canalizadora de los beneficios de la educacin preferencialmente hacia los

sectores medios y altos que hacia los sectores populares.

la libertad de expresin y opinin, de sustentar las posiciones

cientficas e ideolgicas segn la libertad de conciencia de cada participante

directo del proceso educativo tuvo algunos efmeros tiempos de vigencia, la

represin el autoritarismo dentro de la escuela fueron la nota dominante en la

sociedad argentina durante muchos aos.

la clara evidencia de que no es slo a travs de la transmisin directa

de doctrinas como se modelan las personalidades, sino por la fuerte incidencia de

los estilos de convivencia social, lleva a que cada vez ms se ponga el acento en

las formas que asume la vida cotidiana en las escuelas y en las prcticas

pedaggicas vigentes.

Frente a la situacin descripta cabe repensar que se entiende hoy por un efectivo

cumplimiento del derecho a la educacin, en el marco de una sociedad

democrtica, y reformular sus alcances:

en trminos de escolaridad a cubrir: garantizar un mnimo de

instruccin bsica (mnimo diez aos); crear y sostener instituciones escolares

pblicas gratuitas y brindar servicios asistenciales y de apoyo para concretarla;

ampliar progresivamente el acceso a los estudios superiores.

en trminos de las caractersticas que debera tener esa escolaridad:

asegurar la igualdad de oportunidades (garantizando el acceso, la permanencia y

la distribucin de educacin equivalente a toda la poblacin); asegurar la

significacin social, cientfica y personal de los contenidos que se transmiten;

hacer efectiva la libertad de expresin y opinin, suprimiendo toda discriminacin

ideolgica; hacer efectivas formas y prcticas pedaggicas que estimulen el juicio

crtico y estilos de convivencia solidarios y responsables.

Las crticas al estado de Bienestar desde las perspectivas

socialdemcrata y neoconservadora.

El auge y desarrollo de las polticas del Estado de Bienestar dio lugar a un perodo

de relativas prosperidad econmica, considerndose al Estado como el factor

estabilizador que, a travs de sus intervenciones en la regulacin de la economa y

de la provisin de los servicios que aseguran el acceso a condiciones de bienestar,

impide que el funcionamiento de la economa desemboque en profundas

recesiones y en abiertos y agudos conflictos sociales. La crisis de mediados de los

setenta dio lugar a crticas sobre el funcionamiento de este Estado de muy distinta

naturaleza: la neoconservadora y la socialdemcrata.

La socialdemocracia hace crticas al funcionamiento del Estado de Bienestar tal

como ste se desarrollo histricamente. Lo critica por lo que prometi ser un

elemento equilibrador y redistributivo de la sociedad- y no logr alcanzarlo

satisfactoriamente. Las crticas se dirigen al estilo estratificado de la redistribucin

a que dio lugar. Agregan que no logr una activa participacin de las

organizaciones de la sociedad civil, que produjo una creciente y centralizada

burocratizacin que impidi una activa participacin de los ciudadanos y que

provoc una homogeneizacin insatisfactoria y recargada de los servicios.

Adems, como consecuencia de la reduccin objetiva de los recursos pblicos, se

encuentra con la necesidad de redefinir sus orientaciones, formas y prioridades

para asegurar las condiciones de bienestar del conjunto de los habitantes.

Las tendencias neoconservadoras realizan una crtica radical al Estado de

Bienestar, considerando que, por las mltiples intervenciones del Estado en la

esfera econmica, impide que las fuerzas de progreso del mercado funcionen de

manera correcta. Aquel impone normas e impuestos sobre el capital que llevan a

una desactivacin de la inversin y, cuando concede a los trabajadores derechos,

servicios y posiciones de poder en las negociaciones sobre la distribucin del

ingreso, desactiva el trabajo. El efecto conjunto de la falta de incentivos para la

inversin y la desactivacin de la competencia individual en el trabajo es el que

produce la decreciente tasa de acumulacin del capital, una sobrecarga en las

demandas de consumo (inflacin) y un aumento en las demandas de participacin

poltica (ingobernabilidad). Produce una inversin de los trminos del papel que se

le asignaba al Estado en las dcadas anteriores: se pas a una posicin donde todo

lo negativo es atribuido al Estado y todo lo positivo corresponde al sector

privado. Los liberales del retorno al libre mercado, afirman que la asistencia

estatal tiene efectos perversos: pone en peligro el libre funcionamiento del

mercado en el cual los individuos pueden competir libremente; representan una

intromisin en la libertad individual y contribuyen a minar las bases del sistema

que ofrece la mayor posibilidad de prosperidad general e integracin social.

Consideran que las mayores amenazas provienen de las burocracias benefactoras;

en consecuencia, las polticas sociales deberan desligarse de stas y crean un

sistema que no entre en conflicto con las relaciones monetarias que deben regir

todo el sistema econmico y social: lo ideal es pasar de las prestaciones estatales

a subsidios dirigidos a los individuos para que de esta manera cada uno pueda

comprar sus servicios en el mercado.

El neoconservadurismo vuelve a reforzar el papel subsidiario del estado que es el

mismo que le otorga a la Iglesia- pero lo har con otros fundamentos. ste no es

un bloque homogneo pero comparte ciertas concepciones y caracterizaciones

comunes acerca de los modos de intervencin del estado que le dan unidad y que

lo diferencian de otras posiciones. Ms all de las distintas posiciones, tienen en

comn que: siempre van a marcar que el desarrollo del sistema pblico de

educacin es perjudicial para la burocratizacin implcita que conlleva; van a

promover y financiar a instituciones del sector pblico con recursos pblicos. Hay

tres variantes internas importantes en el neoconservadurismo:

para los partidarios ms extremos, lo ideal es que los subsidios monetarios vayan

dirigidos a las familias o a los individuos y no a las instituciones. Esto lleva a largo

plazo a la abolicin del sistema de educacin pblica y a su sustitucin por un

sistema de bonos (que pueden comprar educacin).

para otros partidarios del libre mercado, la red de educacin pblica est

destinada a aquellos que no pueden acceder a la enseanza privada (medio

indispensable para asegurar un mnimo).

para otros es posible sostener un sistema de asistencia social directa

(prestacin de un sistema pblico de educacin) porque ste potencia la

competencia con el sector privado, pero siempre que en su interior se rija por

criterios meritocrticos y de competencia individual. Consideran que las

burocracias estatales pueden ser toleradas a condicin de que se ajusten a los

patrones mencionados: fomentar la competencia interinstitucional e individual.

La Iglesia Catlica: la reiteracin y la actualizacin de su concepcin del

papel subsidiario del Estado.

En 1965, sta reitera su concepcin acerca del papel subsidiario que le

corresponde al Estado en materia de educacin. En la Declaracin sobre la

Educacin Cristiana de la Juventud (por el Concilio del Vaticano II) sostiene que

puesto que los padres han dado vida a sus hijos tienen la gravsima obligacin de

educar a la prole y, por lo tanto, hay que reconocerlos como los primeros y

principales educadores de sus hijos, El deber de la educacin compete en

primer lugar a la familia que requiere de la colaboracin de toda la sociedad.

Adems, a la sociedad civil en cuanto ella compete el bien comn temporal. La

obligacin de la sociedad civil es proveer de varias formas a la educacin de la

juventud: tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de quienes

intervienen en la educacin y colaboran con ellos; completar la obra educativa,

segn el principio de accin subsidiaria y crear escuelas e institutos propios segn

lo exija el bien comn. El deber de la educacin corresponde a la Iglesia, no slo

por ser reconocida tambin como la sociedad humana capaz de educar, sino sobre

todo porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la

salvacin.

Los principios generales dados por el Concilio son actualizados en las conferencias

episcopales regionales. En el caso de nuestro pas, el Equipo Episcopal de

Educacin Catlica expres su opinin en 1985 a travs del documento Educacin

y proyecto de vida donde se refiere a la mayor intervencin que a tenido el

estado en las ltimas dcadas, entre ellas, la configuracin del sistema mixto

pblico y privado. Seala que es una manifestacin de la mayor intervencin del

estado en la vida social, fundada en el propsito de promover el bienestar general,

uno de cuyos aspectos fundamentales est constituido precisamente por el nivel

cultural de la poblacin. A esta mayor intervencin estatal le reconoce

consecuencias positivas (en lo que se refiere a la creacin de escuelas) y negativas

(la tendencia el estatismo, que no es intervencin legtima y benfica del Estado

sino una intervencin absorbente y excluyente, cuya expresin extrema es el

monopolio escolar; otra es la esclerosis y la burocratizacin del sistema educativo,

afirma que cuanto mayor es la intervencin estatal, mayor es la proliferacin de

normas y reglamentaciones de toda especie y, consecuentemente, mayor es la

rigidez del sistema frente a los cambios permanentes de la realidad; otro es el

abandono de sus responsabilidades por parte de la sociedad en general, incluidas,

por desgracia muchas familias). No se refiere al derecho a la educacin sino a los

derechos de la persona humana: derecho de todos lo hombres a la educacin y

derecho a la educacin de todo el hombre, es decir, a una educacin integral. La

integralidad de la formacin es entendida incluyendo la dimensin religiosa, lo que

da fundamento a que el sistema educativo deba construirse sobre la base de la

libertad de opciones educativas y del reclamo de la inclusin de la formacin

religiosa en la escuela pblica. En cuanto al derecho a la educacin, considera que

comprende un derecho especfico, que es al de la educacin sistemtica y sta, a

su vez, para responder a las exigencias de la dignidad humana, debe tener en

cuenta dos principios bsicos: la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de

las opciones educativas. Esta ltima, por ser el hombre no slo objeto sino sujeto

de su propia educacin, obliga al sistema educativo a admitir el ejercicio de las

distintas opciones a las que tiene derecho en una inalienable libertad. La opcin se

refiere a la eleccin de escuelas y de maestros. La manera real de asegurar esa

opcin educativa es que no debe ser relativa, es decir, disimulada mediante la

canalizacin de todos los recursos del Estado hacia las escuelas estatales y la

privacin de todo apoyo econmico a las creadas por la iniciativa privada. Por lo

tanto, reitera que los aportes estatales a los establecimientos privados para

determinados gastos, son un deber de justicia distributiva y, considera que el

fundamento para otorgarlos no es otro que la igualdad de todos los habitantes y el

respeto a las libertades individuales. Este tema remite al principio de pluralismo

escolar que sostiene la Iglesia Catlica: coexistencia de diversas instituciones

escolares, que permitan a los jvenes formar criterios de valoracin fundados en

una concepcin especfica del mundo. ste se sustenta y se puede llevar

efectivamente a la prctica a travs de medidas concretas: que la iniciativa social

o privada pueda fundar y dirigir establecimientos educativos en condiciones

igualitarias a la escuela pblica en materia de ttulos y estudios y que deben ser

financiados con el aporte estatal que pone alcance de todos los sectores la

posibilidad de elegir la escuela de su preferencia. El derecho a ensear es

concebido como el derecho de asociarse libremente y a ejercerlo individual o

colectivamente para fundar establecimientos. Adems, por la naturaleza particular

de los establecimientos creados por la iniciativa privada, incluye el derecho a

funcionar conforme a sus respectivos estatutos, conservar su identidad espiritual,

designar libremente a su personal docente y no docente y a cultivar su propia

originalidad pedaggica en materia de planes y mtodos de enseanza. Reitera

que el estado tiene el derecho a exigir un nivel mnimo de instruccin. Considera

que el primer deber de ste en materia educativa es respetar los derechos

fundamentales de las personas. pero este respeto no es una funcin meramente

pasiva, pues en muchos casos la vigencia efectiva de aquellos derechos depende

total o parcialmente de un apoyo positivo y concreto del Estado. Ambos aspectos

conforman el llamado principio de subsidiariedad del estado. En trminos

educativos, la funcin pasiva estara dada por el reconocimiento de los que

denominan autonoma pedaggica y el aspecto positivo por el aporte estatal al

financiamiento de los establecimientos privados.

A modo de sntesis de la situacin actual del pas.

Cabe enfatizar la coexistencia de estas tres grandes lneas y concepciones de

poltica educativa que intentan darle determinadas direccionalidades al sistema

educativo. Hoy, en el Gobierno Nacional, prima la concepcin subsidiarista del

papel del Estado en materia de polticas sociales y en educacin en particular.

Dentro de sta existen dos vertientes: la proveniente de la tradicin de la Iglesia

Catlica y la del neoliberalismo. Esto es necesario para poder comprender los

profundos reacomodamientos que se estn y van a continuar producindose en el

sistema educativo por efecto de la aplicacin de polticas subsidiarias del papel del

Estado en educacin, unas que provienen del pensamiento catlico y otras de las

corrientes neoconservadoras, unidas al ajuste econmico (ejemplo: Ley Federal de

Educacin).

También podría gustarte

- SextingDocumento11 páginasSextingRubíUbicithaAún no hay calificaciones

- Examen Q1 TributacionDocumento3 páginasExamen Q1 Tributacionalejandro lopez100% (2)

- Tests Psicologicos WEBDocumento18 páginasTests Psicologicos WEBPepe ReyesAún no hay calificaciones

- 0908 - Alfredo O. Zgaib - Didactica de La Contabilidad - La Pared - Rev. Faces PDFDocumento26 páginas0908 - Alfredo O. Zgaib - Didactica de La Contabilidad - La Pared - Rev. Faces PDFDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- Carina Kaplan Desigualdad, Fracaso, ExclusiónDocumento2 páginasCarina Kaplan Desigualdad, Fracaso, ExclusiónEve Lacruz0% (4)

- PLAN20 DIARIO202010201120 Generico 1Documento3 páginasPLAN20 DIARIO202010201120 Generico 1Javier H. Miranda SotoAún no hay calificaciones

- Planificaciones de Pre Kinder Desde Febrero A Agosto 2017Documento24 páginasPlanificaciones de Pre Kinder Desde Febrero A Agosto 2017Patricio Javier Iturriga100% (1)

- Enfoque Por CompetenciasDocumento4 páginasEnfoque Por CompetenciasFabricio Rodriguez100% (1)

- Resumen de Ideología y Aparatos Ideológicos Del Estado - Althusser (WWW - Botiquinpsicologico.com - Ar)Documento5 páginasResumen de Ideología y Aparatos Ideológicos Del Estado - Althusser (WWW - Botiquinpsicologico.com - Ar)Walqui Da Silva0% (1)

- INFOGRAFIADocumento2 páginasINFOGRAFIAluis100% (2)

- Cuadernillo de Educación Ambiental para Nivel SecundarioDocumento320 páginasCuadernillo de Educación Ambiental para Nivel SecundarioEcocaramonchonAún no hay calificaciones

- Paviglianiti, NOEMI PDFDocumento20 páginasPaviglianiti, NOEMI PDFNicole V100% (1)

- La Biblioteca Escolar y Su Importancia Dentro Del Aul ESCORIZA ROBLES MIRIAMDocumento44 páginasLa Biblioteca Escolar y Su Importancia Dentro Del Aul ESCORIZA ROBLES MIRIAMCaro RuizAún no hay calificaciones

- Plantilla PAT-editable WordDocumento9 páginasPlantilla PAT-editable WordGabriel SKAún no hay calificaciones

- Viejas y Nuevas Formas de Autoridad Docente. ( (Emilio Tenti Fanfani) )Documento2 páginasViejas y Nuevas Formas de Autoridad Docente. ( (Emilio Tenti Fanfani) )andres guzman100% (1)

- II. 5. La Infancia Como Construccion Social CARLIDocumento6 páginasII. 5. La Infancia Como Construccion Social CARLIAntonella Banzetti100% (1)

- PAVIGLIANITI. El Derecho A La EducacionDocumento16 páginasPAVIGLIANITI. El Derecho A La EducacionMaru GarciaAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico N°1 Leyes NacionalesDocumento7 páginasTrabajo Práctico N°1 Leyes NacionalesCarolina PenayoAún no hay calificaciones

- La Escuela en El Circulo Vicioso de Tenti FanfaniDocumento18 páginasLa Escuela en El Circulo Vicioso de Tenti FanfaniCarlos Quevedo0% (1)

- Resumen Saviani, PedagogíaDocumento5 páginasResumen Saviani, PedagogíaMicaelaAún no hay calificaciones

- 4-A - POWER - DUBET Mutaciones Institucionales Y-O NeoliberalismoDocumento12 páginas4-A - POWER - DUBET Mutaciones Institucionales Y-O NeoliberalismoDeniseVuotoAún no hay calificaciones

- La Contribución de La Investigación Contable A La Formación Del Contador Público en ColombiaDocumento2 páginasLa Contribución de La Investigación Contable A La Formación Del Contador Público en ColombiaPablo Herrera100% (1)

- Estado Sociedad y Educacion en Argentina Una Aproximacion HistoricaDocumento7 páginasEstado Sociedad y Educacion en Argentina Una Aproximacion HistoricaEl ColoAún no hay calificaciones

- Que Hace La Pedagogia y Por Que Es Importante para Los EducadoresDocumento25 páginasQue Hace La Pedagogia y Por Que Es Importante para Los EducadoresArii MorelAún no hay calificaciones

- Resumen Pablo PineauDocumento8 páginasResumen Pablo Pineaumar castro0% (1)

- La Educacion Entre 1852-1880 ArgentinaDocumento5 páginasLa Educacion Entre 1852-1880 Argentinalidia sacarias100% (1)

- La Docencia para Las Mujeres Una Alternativa Contradictoria en El Camino Hacia Los SaberesDocumento6 páginasLa Docencia para Las Mujeres Una Alternativa Contradictoria en El Camino Hacia Los SaberesBelén100% (1)

- Pedagogía - Resumen de Carpeta de Trabajo - Universidad Virtual de Quilmes.Documento54 páginasPedagogía - Resumen de Carpeta de Trabajo - Universidad Virtual de Quilmes.Agustina Arrién83% (6)

- Resumen de SociologíaDocumento65 páginasResumen de SociologíaJuan José RoccaAún no hay calificaciones

- Davini - TradicionesDocumento6 páginasDavini - TradicionesLuciana MinadeoAún no hay calificaciones

- Sujetos de La Educacion Inicial 1Documento5 páginasSujetos de La Educacion Inicial 1Liliana ZampellaAún no hay calificaciones

- 5 Mat - Ronald-CharnayDocumento4 páginas5 Mat - Ronald-CharnayJohan Pricey100% (2)

- Paviglianiti - El Derecho A La EducaciónDocumento23 páginasPaviglianiti - El Derecho A La Educaciónmatiasjb_85Aún no hay calificaciones

- Parcial de Pedagogía FechaDocumento2 páginasParcial de Pedagogía FechananotejadaAún no hay calificaciones

- Transcripción de de Sarmiento A Los SimpsonsDocumento2 páginasTranscripción de de Sarmiento A Los SimpsonsElianaDelValleMolsonAún no hay calificaciones

- FernándezDocumento4 páginasFernándezVero Pilatti100% (1)

- La Infancia Como Construccion SocialDocumento2 páginasLa Infancia Como Construccion SocialGabi TorresAún no hay calificaciones

- Rinesi-De La Democracia A La DemocratizaciónDocumento7 páginasRinesi-De La Democracia A La DemocratizaciónMauricio Gioino100% (2)

- El Problema de La Marginalidad en América Latina de SAVIANIDocumento9 páginasEl Problema de La Marginalidad en América Latina de SAVIANIOscar SotoAún no hay calificaciones

- Teorias Critico ReproductivistasDocumento10 páginasTeorias Critico Reproductivistasdenasr100% (1)

- Zelmanovich. Contra El DesamparoDocumento12 páginasZelmanovich. Contra El DesamparoRomi Vinocur100% (2)

- APS05 ClasesDocumento84 páginasAPS05 ClasesFede WalterAún no hay calificaciones

- Baquero NarodowskiDocumento5 páginasBaquero NarodowskicuizeroAún no hay calificaciones

- Degl'Innocenti-tensiones-guía FINALDocumento6 páginasDegl'Innocenti-tensiones-guía FINALSoledad PachecoAún no hay calificaciones

- Dubet-MUTACIONES INSTITUCIONALES Y NEOLIBERALISMODocumento8 páginasDubet-MUTACIONES INSTITUCIONALES Y NEOLIBERALISMOJoaquin PaulAún no hay calificaciones

- Pablo PineauDocumento2 páginasPablo PineauSofii HussonAún no hay calificaciones

- 1.el Derecho A La Educación en ArgentinaDocumento20 páginas1.el Derecho A La Educación en Argentinasheila balagna50% (2)

- Resumen Teoría Sociopolítica y EducaciónDocumento28 páginasResumen Teoría Sociopolítica y EducaciónJulian Mateu100% (1)

- Resumen de CulturaDocumento14 páginasResumen de CulturaCandelaMartinez100% (1)

- Enseñanza en Contextos Críticos PDFDocumento8 páginasEnseñanza en Contextos Críticos PDFliz100% (1)

- El Carácter Arbitrario Del Conocimiento EscolarDocumento4 páginasEl Carácter Arbitrario Del Conocimiento EscolarMaga MartinAún no hay calificaciones

- Felmand Didactica General Cap 1 ResumenDocumento3 páginasFelmand Didactica General Cap 1 ResumenElias DominguezAún no hay calificaciones

- Resumen de PedagogíaDocumento7 páginasResumen de PedagogíaEzequiel HurtadoAún no hay calificaciones

- CAMILLONI Justificacion de La DidacticaDocumento5 páginasCAMILLONI Justificacion de La DidacticaLuciana AlterachAún no hay calificaciones

- ANA MALAJOVICH - Clase 2Documento2 páginasANA MALAJOVICH - Clase 2Lucía MochenAún no hay calificaciones

- Formación Del Sistema Educativo Argentino (Resumen)Documento6 páginasFormación Del Sistema Educativo Argentino (Resumen)Victoria Castro100% (2)

- El Saber DidacticoDocumento4 páginasEl Saber Didacticomonicgalvan3739100% (2)

- BAZAN Educacion y PosmodernidadDocumento5 páginasBAZAN Educacion y Posmodernidadnicox341100% (1)

- Alderoqui S. Una Didactica de Lo Social. SintesisDocumento2 páginasAlderoqui S. Una Didactica de Lo Social. SintesisMaia Giménez50% (2)

- La Educacion de Ayer, Hoy y Mañana - Cap 1 ResumenDocumento2 páginasLa Educacion de Ayer, Hoy y Mañana - Cap 1 ResumenChristian Nemirske100% (1)

- Ciencia y PedagogiaDocumento16 páginasCiencia y PedagogiaCarlos Vera Valdés100% (1)

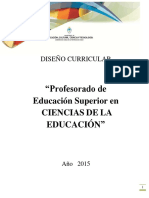

- DISEÑO CURRICULAR. Profesorado en Ciencias de La Educación PDFDocumento121 páginasDISEÑO CURRICULAR. Profesorado en Ciencias de La Educación PDFSebas Hope MedinnaAún no hay calificaciones

- Parcial 2 de Observación y Análisis de Las Instituciones EducativasDocumento13 páginasParcial 2 de Observación y Análisis de Las Instituciones EducativasRomy MarineAún no hay calificaciones

- Clase 7 PDFDocumento4 páginasClase 7 PDFflorenciaAún no hay calificaciones

- Resumen Del Capitulo 2 YuniDocumento3 páginasResumen Del Capitulo 2 YuniVerónica Contreras25% (4)

- Pedagogía (Resumen Primer Parcial)Documento4 páginasPedagogía (Resumen Primer Parcial)Horacio SalmiAún no hay calificaciones

- Resumen DimensiónDocumento19 páginasResumen DimensiónVanina Sedán100% (1)

- Norma Paviglianiti - El Derecho A La Educacion PDFDocumento33 páginasNorma Paviglianiti - El Derecho A La Educacion PDFVal Rag-Aún no hay calificaciones

- PaviglianitiDocumento17 páginasPaviglianitiAnonymous 4oOGfdy9k4Aún no hay calificaciones

- Resumen El Derecho A La Educación... PaviglianitiDocumento2 páginasResumen El Derecho A La Educación... PaviglianitiJuan CristensenAún no hay calificaciones

- Paviglianiti - El Derecho A La Educacion Como Una Construcción Histórica PolémicaDocumento58 páginasPaviglianiti - El Derecho A La Educacion Como Una Construcción Histórica PolémicaagusgiacomettiAún no hay calificaciones

- 02 Paviglianiti El Derecho A La Educacion 1 PDFDocumento16 páginas02 Paviglianiti El Derecho A La Educacion 1 PDFSergio VegaAún no hay calificaciones

- Programa Teoria Psicoanalitica - UNCO 2022Documento8 páginasPrograma Teoria Psicoanalitica - UNCO 2022Diego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- Ficha Falo Simbólico - MJPDocumento2 páginasFicha Falo Simbólico - MJPDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- Guias Psicoanalítica IIIDocumento14 páginasGuias Psicoanalítica IIIDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- Curso "Secundiario:: Acompañar La Transición de La Escuela Primaria A La Secundaria"Documento4 páginasCurso "Secundiario:: Acompañar La Transición de La Escuela Primaria A La Secundaria"Diego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- TP FinalDocumento4 páginasTP FinalDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- R - 1062 - 11 - PARTE III - TAREAS Y FUNCIONESDocumento16 páginasR - 1062 - 11 - PARTE III - TAREAS Y FUNCIONESDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- R - 1650 - 19 CEUR I 3 PDFDocumento50 páginasR - 1650 - 19 CEUR I 3 PDFDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- Bottaro. ..Documento456 páginasBottaro. ..lisazofernando94% (16)

- Agentes de Retención y Percepcion de IIBB NeuquenDocumento11 páginasAgentes de Retención y Percepcion de IIBB NeuquenDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- Camou 2005 Transiciones Democráticas en Arg y Am LatinaDocumento22 páginasCamou 2005 Transiciones Democráticas en Arg y Am LatinaDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- 3 - Kipen Cap 7 Rosato Ideol de La NormalidadDocumento194 páginas3 - Kipen Cap 7 Rosato Ideol de La NormalidadDiego Agustin MuniesaAún no hay calificaciones

- CulturaDocumento7 páginasCulturamagda lyzeth moreno rodriguezAún no hay calificaciones

- Sa 1Documento2 páginasSa 1Mileny Merly Hurtado CasimiroAún no hay calificaciones

- Ciencia e Ingeniería de Los MaterialesDocumento8 páginasCiencia e Ingeniería de Los MaterialesarquitectogildardoAún no hay calificaciones

- Modulo 2 DIPLOMADO EN EDUCACION INICIALDocumento124 páginasModulo 2 DIPLOMADO EN EDUCACION INICIALEsthela Ampuero Urioste100% (1)

- Manual de AcademiasDocumento28 páginasManual de Academiaskimosabi_1_2Aún no hay calificaciones

- INO101-REDACCIÓN Y TECNICAS DE COMUNICACION EFECTIVA - v15 Marzo (1) - SÍLABODocumento5 páginasINO101-REDACCIÓN Y TECNICAS DE COMUNICACION EFECTIVA - v15 Marzo (1) - SÍLABODiego De La CruzAún no hay calificaciones

- Invisibilización de Los Recursos Culturales de La Escuela San Pedro de Quintay - Ibacache, Ramírez y ReyesDocumento17 páginasInvisibilización de Los Recursos Culturales de La Escuela San Pedro de Quintay - Ibacache, Ramírez y ReyesMaryel StephanyAún no hay calificaciones

- Mitos y Leyendas de CaliDocumento19 páginasMitos y Leyendas de CaliANDRES ZUÑIGA MEDINAAún no hay calificaciones

- Guia TendenciasDocumento11 páginasGuia TendenciasNegrita FHAún no hay calificaciones

- PDC para QuintoDocumento1 páginaPDC para Quintogabriel quenallataAún no hay calificaciones

- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro Comparativoanthony marc geerlings visagaAún no hay calificaciones

- El Marketing Al Servicio de Las Organizaciones Del Tercer SectorDocumento10 páginasEl Marketing Al Servicio de Las Organizaciones Del Tercer SectorRodrigo Uribe BravoAún no hay calificaciones

- Profesor: Lic. Sebastián Gómez. Alumna: María Viviana Giménez. Profesorado en GeografíaDocumento2 páginasProfesor: Lic. Sebastián Gómez. Alumna: María Viviana Giménez. Profesorado en GeografíaMaria Viviana GiménezAún no hay calificaciones

- Llenado de LibretasDocumento2 páginasLlenado de Libretaserepamuin100% (5)

- Proyecto de Investigacion FinalDocumento32 páginasProyecto de Investigacion FinalEduard FiElcito Dotero Öf̲̲̅̅ı̲̲̅̅c̲̲̅̅ı̲̲̅̅a̲̲̅̅l̲̲̅̅'̲̲̅̅F̲̲̅̅bAún no hay calificaciones

- Gramatica EscolarDocumento2 páginasGramatica EscolarClubAún no hay calificaciones

- Sin Fines de Lucro - Martha NussbaumDocumento1 páginaSin Fines de Lucro - Martha NussbaumCamilo Malagon VaccaAún no hay calificaciones

- Guia3 9no B RobóticaDocumento2 páginasGuia3 9no B RobóticaHENRY PintoAún no hay calificaciones

- Guia Estudiante Fic-Unica (Ing. Antonio F. Hernandez Castillo)Documento33 páginasGuia Estudiante Fic-Unica (Ing. Antonio F. Hernandez Castillo)Jhony Auris Sánchez100% (1)

- Informe Macuma 4Documento4 páginasInforme Macuma 4Isabel LópezAún no hay calificaciones