Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Volver A Educar. El Desafío de La Enseñanza Argentina A Finales Del Siglo XX

Volver A Educar. El Desafío de La Enseñanza Argentina A Finales Del Siglo XX

Cargado por

julian18600 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

23 vistas7 páginasPUIGGROS,Adriana.

Título original

Volver a educar. El desafío de la enseñanza argentina a finales del siglo XX

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoPUIGGROS,Adriana.

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

23 vistas7 páginasVolver A Educar. El Desafío de La Enseñanza Argentina A Finales Del Siglo XX

Volver A Educar. El Desafío de La Enseñanza Argentina A Finales Del Siglo XX

Cargado por

julian1860PUIGGROS,Adriana.

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

CUYO, Anuario de Filosofa Argentina y Americana, N 13, Ao 1996, ISSN N 0590-4595, p.

177-183

PUIGGROS,Adriana. Volver a educar. El desafo de la

enseanza argentina a finales del siglo XX. Buenos Aires, Ariel,

1995, 260 p.

Este libro aparece como exponente del programa "Alternativas

pedaggicas y prospectiva educativa en Amrica Latina",

investigacin dirigida por la especialista en Pedagoga Adriana

Puiggrs, que se lleva a cabo en las Facultades de Filosofa y Letras

de Buenos Aires y Mxico, la Facultad de Ciencias de la Educacin

de Entre Ros y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y

Tcnicas. Adems, el desenpeo de la Doctora en el Consejo

Acadmico que tiene a cargo la Maestra en Educacin de la

FLACSO y como Convencional Constituyente, le permite a la autora

hacer importantes planteos sobre la educacin contempornea.

El neoliberalismo, que sirve de marco a la poltica educativa en

nuestro Pas, posee en esta destacada pedagoga argentina una

lcida crtica que se articula desde un proyecto que valora las

diferencias y el conflicto como mbito productivo de nuevas

instancias y emergencias. Su concepto de que toda institucin, por

muy armada que aparezca, siempre tiene su falla o un lugar donde su

estructura no termina de cerrar sobre s misma, es lo que permite

apostar a que nuevos elementos irrumpan y se combinen, a su vez,

con mltiples asociaciones haciendo posible el cambio, esto es

"volver a educar".

El trabajo comienza haciendo referencia a la utopa de Sarmiento

fracasada en esta etapa de neoliberalismo concebido como reverso

de la poltica liberal, pero se cierra con una esperanza de que los

polticos y pedagogos, democrticamente, combatan la injusticia de

que solo algunos accedan a los bienes y servicios, cosa que sera

posible si se advirtieran las diferencias que nos constituyen como

regiones y pases latinoamericanos. El trabajar por

178

ROSA LiCATA

una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos es la

contrapartida del procurar el bienestar siguiendo la economa de

mercado.

Dos partes articulan el libro: Una mirada a la situacin educativa

y El debate actual de la educacin argentina. La primera incluye:

Reflexiones sobre la conmocin; Reflexiones sobre la crisis;

Reflexiones para pedagogos; Reflexiones para pedagogos y

educandos. En la segunda parte aparece: Educacin y Tercer Mundo;

Insuficiencia del paradigma; Los conceptos tienen alas; La agenda

pedaggica neoliberal.

En el reconocimiento de la situacin educativa seala que la

conmocin cultural aparece vinculada con los cambios de relaciones

que establecemos tanto con la naturaleza como con las personas y

que se han tornado violentas en todos los espacios sociales. No hay

lugar para la expresin de los jvenes que adems aprenden

sistemticamente en otros sitios ajenos a la escuela. No hay

enfrentamientos sino silencios y desvinculacin. Esta crisis orgnica,

en sentido gramsciano, que impide un funcionamiento coherente de la

sociedad, a la vez dificulta que las fuerzas progresistas ofrezcan

alternativas a la sociedad. La pedagoga autoritaria tanto como

memorstica y bancaria estn desacreditadas. Pero an no tenemos

nuevas formas de vnculos pedaggicos. La estructura poltica de las

escuela contina intacta. No desconoce la autora la existencia de

microexperiencias en las que se establecen innovadores acuerdos

entre alumnos y profesores. Pero lo que ms se puede constatar es la

anomia, el vaco y la violencia en que viven los jvenes.

Frente a estas situaciones la autora apunta la conveniencia de

crear espacios pblicos en educacin donde lo compartido no sea lo

impuesto como lo comn, sino lo acordado a partir de las diferencias,

que permitira atender a la articulacin de estado y sociedad. All se

producira el juego para hacer frente al futuro debido a la importancia

dada al conocimiento en el mercado del trabajo.

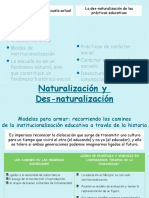

En las reflexiones para educandos y educadores que presenta al

cierre de la primera parte nos encontramos con que Adriana Puiggrs

realiza una tarea de deconstruccin de esta institucin a travs de

una historia especialmente tramada desde la modernidad y en la que

se pueden distinguir varios modelos y hacer apreciacin de

resultados.

Las generaciones adultas establecieron relacin de propiedad

con respecto a las jvenes y este vnculo se justificaba como un

derecho natural. Esto que

Reseas bibliogrficas

179

aparece en Ams Comenio tambin es tpico de las concepciones de

los maestros de la cultura nahuas y en general de toda al historia de

la educacin. Esta postura justifica relaciones humanas asimtricas

tanto entre adultos- jovenes y nios como de clases sociales entre s.

Para la concepcin reproductivista la escuela no modifica la situacin

del alumno dentro de la clase social en que se encuentra inmerso

antes de concurrir a la institucin. Marx haba previsto un cambio en

la sociedad a partir de una concepcin histrica y poltica del

establecimiento de relaciones. En su ideario el proletariado, en una

versin diferente del Emilio, educara a Rousseau.

En esta historia la figura de Paulo Freire aparece como aquel que

toma conciencia de la sujecin social que afecta tanto a educadores

como educandos. La solucin la presenta aludiendo ala relacin

dialgica que es necesario establecer de manera que el educador

pudiera aprender del educando y dar posibilidad a lo nuevo. Lo que

se pone en cuestin es la tarea de transmisin tanto del conocimiento

como del orden social. La gran alternativa en materia educativa

estara en el preferir lo dado a lo construido, lo eterno a lo histrico, lo

absoluto a lo relativo.

El pensamiento de la modernidad dio origen a la escuela como la

institucin de la normalizacin. Con sus principios de universalizacin

e igualdad los liberales sostuvieron la transmisin sin advertir la

imposibilidad de la repeticin de la totalidad de la cultura de una

generacin a otra. Tanto el arbitrario cultural como la violencia

simblica tienen efectos imprevisibles que hacen de los

desencuentros tambin momentos productivos. Ejemplo de ello han

sido las generaciones rebeldes argentinas como las de 1810, 1837,

1880, 1918 Y 1973 que en su antagonismo con las anteriores

produjeron profundos cambios.

Las reflexiones tienen en cuenta que las generaciones

argentinas, en materia de educacin, encararon la ejecucin de

proyectos enormes, universalistas y definitivos. Pero al final del siglo,

la importancia dada a la diferencia hace pensar en el proceso cultural

como algo ms lento, arrtmico, con desigualdades. Sin embargo el

neoliberalismo, por el contrario, en su autoreferencialidad suficiente,

se abstiene, hasta ahora, del reconocimiento del conflicto y de una

visin prospectiva tendiendo en su lugar al cortoplacismo y a la

exclusin masiva de la poblacin del uso de los servicios educativos.

El libro ejemplifica los propsitos disolventes ms que constructivos

de la poltica actual.

Como parte del debate pedaggico la autora se detiene en la

consideracin de la agenda neoliberal cuyo primer enunciado seala

que los males de la

180

ROSA LiCATA

educacin provienen del excesivo monto utilizado y del ineficiente

rdito de la inversin. La poltica de ajuste concentra fondos estatales

y privados en sectores que poseen sustrato cultural moderno y cuya

consecuencia a nivel social es la multiplicacin de los excluidos, que

en Amrica Latina conforman indgenas, campesinos, desocupados y

cuentapropistas urbanos. El que 'a mayor cultura mejor educacin'

lleva a la aparicin y reforzamiento de subcircuitos de educacin. En

las escuelas rurales es fcil comprobar que ha desaparecido lo

educativo como centro de la tarea que all se realiza, existiendo

incluso acuerdo expreso de padres y maestros.

El mayor reproche a esta gestin neoliberal es el haber

postergado la funcin educativa del Estado en favor de un control y

regulacin de la misma que se convierte en un intervencionismo

permanente. El inmediatismo de su propuesta es inhumano ya que

impide que todos puedan acceder a la cultura. No se trata de

propiciar el monopolio estatal en educacin sino de censurar la

delegacin de su funcin de provisin y financiamiento de la

educacin pblica al no considerarla un bien social.

La regulacin a su vez responsabiliza a los docentes de la falta

de eficacia y justifica la evaluacin neofuncionalista, la inestabilidad

laboral, la libre contratacin que impide la organizacin del campo

docente con nuevas reglas democrticas.

El sistema educativo argentino no resolvi la relacin entre

educacin y trabajo. Hemos sido constitudos en una tica de

especulacin cultural en lugar de favorecer la formacin de sujetos

capacitados para producir. Se necesita una democratizacin profunda

de la cultura para no caer en una mera preparacin para el

desempleo o la mano de obra barata que seran modos de seguir

profundizando la fracturas sociales.

Este avance arrollador del neoliberalismo no se ha visto

contrastado por alternativas marxistas ni socialistas, lo que permite

hablar de un hueco programtico. La situaciones de los pases a

travs de la mundializacin de la cultura con la teleinformtica ha

dado lugar a formas ms complejas de dominacin. Los viejos

marcos tericos no pueden dar respuesta a los nuevos sujetos

sociales que han surgido este fin de siglo.

Las nuevas utopas pedaggicas para un orden internacional

transformado tienen en Paulo Freire un referente en total vigencia. Su

idea de una educacin dialgica en la que tanto educador como

educando aprende uno del otro y cuyo rol no responde a una esencia

o naturaleza sino a relaciones alternativas construidas poltica e

histricamente, condice con las situaciones que vivimos

Reseas bibliogrficas

181

frente a las nuevas generaciones capaces de absorber con ms

eficiencia los desfos de la informtica. A pesar de las crticas que se

han hecho al pensamiento de este latinoamericano, su p?opuesta de

articular aspectos econmicos, polticos y educativos por no reducirse

la educacin a ninguno de ellos ni aceptar la neutralidad de lo

educativo, sigue vigente. En estos momentos de crisis en que no se

aceptan modelos cerrados y universalistas, el de Freire al no referirse

a contenidos sino, concretamente, a tipo de relaciones, puede ser

adoptado en pases con notables diferencias, como pueden ser

Malasia y Sudfrica, Filipinas y Bolivia. La pedagoga de la liberacin

ms all de las fronteras latinoamericanas es fuente de nuevos

imaginarios pedaggicos.

En un mundo en riesgo los pases ms desarrollados hacen su

apuesta a una mayor inversin en educacin tanto en los niveles

superiores como inferiores. El carcter efmero de las economas de

mercado es una aseveracin fundada en el reconocimiento de sus

propios valores culturales. El mestizaje cultural confluye en un

proceso educativo que se escapa a las metas que proponen los

economistas y pedagogos neoliberales. El nuevo desafo es pensar

que el desarrollo no posee un camino universal, sino que en cada

caso debe ser orientado por la propia necesidad para que sea

tambin endgeno, ecolgicamente aceptable y sostenido por

democracias

participativas

que

propicien

transformaciones

estructurales. Este paradigma de la multiplicidad intenta repensar la

relacin entre libertad y justicia, entre hombre y sociedad poniendo

como meta la reduccin de las desigualdades y la erradicacin de la

pobreza absoluta. El concepto de pedagoga como transmisin de

conocimientos necesarios para hacer la historia y producir la

transformacin de la sociedad, a partir de la concientizacin y la

organizacin de la gente como sujetos creativos y dinmicos de la

historia, es un modo de actualizar el pensamiento de Paulo Freire.

Los procesos de globalizacin no son tampoco sinnimos de ms

cultura sino que en muchos casos procuran lo que Feire llama la

cultura del silencio, es decir del establecimiento de relaciones

asimtricas, de desconocimiento del otro, de la invasin cultural. Pero

esa misma informtica puede ser utilizada para dar lugar a una

cultura mundial, eclctica, humanstica y sincrtica.

La falta de elementos en las viejas posturas para la comprensin

de nuevas situaciones ha hecho que la teora del vaco propiciada por

Paulo Freire haya sido retomada. Junto al concepto de borde,

horizonte y lmite de la propia cultura, el vaco es el lugar de la

aparicin de lo nuevo. El concepto de border utilizado por Henry

Geroux y Peter Mciaren se aplica para la

182

ROSA LICATA

comprensin de las nuevas articulaciones poltico- culturales a que

dan lugar los productos de las migraciones, las nuevas lenguas y las

nuevas culturas, el multiculturalismo terrenal o el producido por las

nuevas comunicaciones.

Para la conformacin de lenguajes liberadores se ve como

necesario recuperar espacios pblicos y establecer solidaridades.

Producir formas alternativas al capitalismo tecnocrtico sera tarea de

los intelectuales que en lugar de representar a los otros deberan

intentar simplemente traducirlos, esto es, reconocer las diferencias y

poder nombrarlas. En Paulo Freire es posible encontrar

caractersticas posestructuralistas tales como el nfasis en las

relaciones entre lenguaje, experiencia, poder e identidad y adems

marcar las relaciones de poder en su posibilidad de reversin. Tal vez

una de las nociones ms fructferas de este autor haya sido la de

sujeto ya que su constitucin implica siempre procesos de auto y

heteroreconocimiento y por lo tanto un proceso histrico renovable y

sin clausura, posible en un mundo de libertad que le puede

hacerfrente a la globalizacin y a la sumisin al discurso pedaggico

universal.

En el debate pedaggico actual los intelectuales que se ocupan

del Tercer Mundo estn convencidos de que es necesario superar la

lgica dicotmica y encarar la comprensin de los procesos sociales

de un modo ms complejo, sin perder lo que otros pedagogos han

dado en llamar la vigilancia epistemolgica.

Es necesario construir identidades capaces de enfrentar el

hundimiento de lo social.

El paradigma educativo argentino que se identifica con el

liberal expandido por el peronismo estaba concluido a mediados de

nuestro siglo. Desde entonces las insuficiencias han aumentado por

los cambios producidos en la ciencia, la tcnica, los valores, en la

cultura poltica y en la organizacin social de fines de este siglo. A las

insuficiencias objetivas hay que sumar las de orden subjetivo para el

logro de instancias que puedan superar las dependencias a

soluciones externas en materia econmica, poltica o cultural. En

educacin viven viejos sujetos reciclados por la posmodernidad.

El normalismo y el liberacionismo mesinico coinciden en la

presencia de una fuerte dosis de autoritarismo al priorizar de todas

maneras al educador y a la institucin educativa.

La actual agenda se encuentra en la imposibilidad de superar

las

antinomias

centralizacin/descentralizacin,

estatizacin/privatizacin y caer

183

Reseas bibliogrficas

en la contradiccin de la inversin. El neoliberalismo convenci a los

mejores cuadros pedaggicos latinoamericanos de la legitimidad de

su incorporacin al proyecto del ajuste.

Lo que an nos queda del normalismo es la homogeneidad

construida desde sus aulas que se convierte en un factor retardatario

al impedir la constitucin de nuevas identidades polticas, partidarias,

culturales, generacionales, genricas y educativas. En comparacin

con lo que ocurre en Mxico no se vislumbran cambios importantes,

por el contrario la utilizacin de un vocabulario totalmente

democrtico sirve para borrar diferencias y poder establecer lo que la

autora llama "uno de los proyectos ms conservadores de la historia

argentina".

De Los conceptos tienen alas, escrito con Silvia Duluk, asesora

del Frente Grande en la Convencin Nacional Constituyente de 1994,

lo ms impactante es conocer el acotamiento de la discusin a tan

solo uno de los artculos de nuestra Constitucin sobre educacin en

el supuesto debate democrtico y que se relaciona con uno de los

ejes de la poltica de decentralizacin del sistema escolar: el artculo

67 inc.16. Se discuti sobre dos pares de conceptos:

gratuidad/equidad y autonoma/ autarqua. El asombro va en ascenso

al comprobar los modos despticos del ejercicio del poder anudados

a la trasnacionalizacin que intenta el ajuste y a la construccin

cotidiana de hegemona. Sin duda la actuacin a travs de pactos a

nivel de partidos polticos evita la participacin de los grupos sociales

involucrados. Con las actitudes repetitivas del menemismo nos

atraviesa como sociedad un clima regresivo de la poltica argentina

que va en detrimento de aquello que nos constituye: las cuestiones

pblicas. Hoy se pospone facilmente el logro de la movilidad social

que promueve la educacin como un elemento importante para la

estabilidad poltica.

Las crticas que presenta la autora estn hechas desde la

concepcin del Estado democrtico-social donde la educacin tiene

sentido como bien pblico y tarea social adems de ser reconocido

como derecho individual. Desde esta grilla se sostiene la principalidad

del Estado en materia educativa y no meranente su papel subsidiario.

Desde aqu tambin se interpreta gratuidad/equidad. La obra, y en

especial este captulo, es un interesante

documento para asomamos a los entretelones de nuestra actual

democracia.

Rosa Licata.

También podría gustarte

- Exploremos Génesis PDFDocumento509 páginasExploremos Génesis PDFTabita Gutierrez100% (1)

- Introducción A La Teología Sistemática - Por Roger L. SmallingDocumento8 páginasIntroducción A La Teología Sistemática - Por Roger L. SmallingROBINAún no hay calificaciones

- Prueba Del Género Lírico 5°Documento3 páginasPrueba Del Género Lírico 5°ARTECREATIVA EIRLAún no hay calificaciones

- Analisis Literario OLLANTAYDocumento6 páginasAnalisis Literario OLLANTAYmayrin del carmen castro alarconAún no hay calificaciones

- Actividad 1Documento11 páginasActividad 1Lalo R Elvira0% (1)

- A.I. Fetísov . - Acerca de La Demostración en GeometríaDocumento68 páginasA.I. Fetísov . - Acerca de La Demostración en GeometríaFaca Córdoba100% (1)

- Clase 3 Sesión 4 Evaluación Pragmática Conversacional 2021Documento27 páginasClase 3 Sesión 4 Evaluación Pragmática Conversacional 2021Angela Lleuful Toledo100% (1)

- Paradigm As Sociologic OsDocumento19 páginasParadigm As Sociologic OsEder Yuri Sucasaire MamaniAún no hay calificaciones

- Volver a estudiar: Experiencias de educación, trabajo y política en barrios popularesDe EverandVolver a estudiar: Experiencias de educación, trabajo y política en barrios popularesAún no hay calificaciones

- El Taco en La Brea 01 - 2014Documento355 páginasEl Taco en La Brea 01 - 2014Ivilda PiAún no hay calificaciones

- Diferencia Entre Psicólogo, Psiquiatras, Psicoterapeutas.Documento3 páginasDiferencia Entre Psicólogo, Psiquiatras, Psicoterapeutas.JesusGuzmanAún no hay calificaciones

- Rúbrica Planificación y Producción de Un Poema Octavo BásicoDocumento3 páginasRúbrica Planificación y Producción de Un Poema Octavo BásicoIsidora TrombenAún no hay calificaciones

- La Docencia para Las Mujeres Una Alternativa Contradictoria en El Camino Hacia Los SaberesDocumento6 páginasLa Docencia para Las Mujeres Una Alternativa Contradictoria en El Camino Hacia Los SaberesBelén100% (1)

- Resumen La Invención Del AulaDocumento18 páginasResumen La Invención Del AulaFlorr MacielAún no hay calificaciones

- Trabajo Practico DidacticaDocumento14 páginasTrabajo Practico DidacticaCamila CoppolecchiaAún no hay calificaciones

- Anijovich y Mora RESUMENDocumento2 páginasAnijovich y Mora RESUMENJésica SokolovskyAún no hay calificaciones

- U3 T8 Grimson y Tenti FanfaniDocumento4 páginasU3 T8 Grimson y Tenti FanfaniEAB891029Aún no hay calificaciones

- Que Hace La Pedagogia y Por Que Es Importante para Los EducadoresDocumento25 páginasQue Hace La Pedagogia y Por Que Es Importante para Los EducadoresArii MorelAún no hay calificaciones

- La Construcción Social Del Contenido A Enseñar FabiolaDocumento6 páginasLa Construcción Social Del Contenido A Enseñar Fabiolasalomé100% (1)

- SerraDocumento6 páginasSerradocentesdelsur1711100% (1)

- Resumen Pedagogía de La Autonomía-Paulo FreireDocumento5 páginasResumen Pedagogía de La Autonomía-Paulo FreireClau ItaAún no hay calificaciones

- La Invención Del AulaDocumento4 páginasLa Invención Del AulaGeorgina BertolaAún no hay calificaciones

- Resumen: Elichiry: Saberes y Prácticas Del Ámbito EducativoDocumento3 páginasResumen: Elichiry: Saberes y Prácticas Del Ámbito EducativocachocachudoAún no hay calificaciones

- Didactica de Las Ciencias Sociales I ResumenDocumento22 páginasDidactica de Las Ciencias Sociales I ResumenZulma PreziAún no hay calificaciones

- 1.puiggrós y Marengo (2012), Síntesis de Lectura.Documento6 páginas1.puiggrós y Marengo (2012), Síntesis de Lectura.Fátima Novello DebiasiAún no hay calificaciones

- Bloque 1 ResumenDocumento13 páginasBloque 1 ResumenLeo GodoyAún no hay calificaciones

- Teorico de Psicologia Educacional 05-06 Graciela FrigerioDocumento3 páginasTeorico de Psicologia Educacional 05-06 Graciela FrigerioAgustina GutiérrezAún no hay calificaciones

- 01 - La Sociedad Educadora - Francisco Cajiao - OEIDocumento18 páginas01 - La Sociedad Educadora - Francisco Cajiao - OEIManuel SáfarAún no hay calificaciones

- TP FilosofìaDocumento3 páginasTP FilosofìaElias Segovia100% (1)

- El Sistema Educativo ArgentinoDocumento9 páginasEl Sistema Educativo ArgentinoDiego ToledoAún no hay calificaciones

- Escuela de Olga TrabajoDocumento15 páginasEscuela de Olga TrabajoJuli MayorgaAún no hay calificaciones

- Ponencia Del Reproductivismo Social EducativoDocumento101 páginasPonencia Del Reproductivismo Social EducativoGabrielAún no hay calificaciones

- DidacticaDocumento20 páginasDidacticaveronicaAún no hay calificaciones

- Cap1 La Enseñanza - DaviniDocumento12 páginasCap1 La Enseñanza - Davinijimena escalanteAún no hay calificaciones

- RESUMEN El Estado Actual de La Pedagogia y La Didactica Susana BarcoDocumento2 páginasRESUMEN El Estado Actual de La Pedagogia y La Didactica Susana BarcoRebeca MilanAún no hay calificaciones

- Kaplan La Inclusion Como PosibilidadDocumento2 páginasKaplan La Inclusion Como PosibilidadBelén RiquelmeAún no hay calificaciones

- (M3) Moyano. - Los - Contenidos - Educativos - Bienes - Culturales - y - Filiacion - SocialDocumento26 páginas(M3) Moyano. - Los - Contenidos - Educativos - Bienes - Culturales - y - Filiacion - SocialVictoria AndradesAún no hay calificaciones

- PedagogiaDocumento20 páginasPedagogiaJaque MiguelAún no hay calificaciones

- Feldfeber - Derecho A La Educación PDFDocumento11 páginasFeldfeber - Derecho A La Educación PDFEchev Julián100% (1)

- Clases Sociales, Pedagogìas y Reforma Educativa - Julia VarelaDocumento18 páginasClases Sociales, Pedagogìas y Reforma Educativa - Julia VarelaJavierDazaAún no hay calificaciones

- Resumen PineauDocumento4 páginasResumen PineauromanarmandoAún no hay calificaciones

- Ziperovich ResmnDocumento2 páginasZiperovich ResmnVanesa100% (1)

- Kaplan - La Experiencia Escolar Inclusiva Como Respuesta A LaDocumento9 páginasKaplan - La Experiencia Escolar Inclusiva Como Respuesta A Lawilson zalazarAún no hay calificaciones

- Resumen Aprendizaje y EscolaridadDocumento19 páginasResumen Aprendizaje y EscolaridadJessy VivarAún no hay calificaciones

- Feldman D-Capitulo 1Documento6 páginasFeldman D-Capitulo 1Javier JaviAún no hay calificaciones

- 2020DL-Clase 3 PD3 Transitar La Formación Pedagógica - Anijovich (Adaptacion)Documento7 páginas2020DL-Clase 3 PD3 Transitar La Formación Pedagógica - Anijovich (Adaptacion)Carlos Daniel LarcherAún no hay calificaciones

- Resumen Final de No FormalDocumento14 páginasResumen Final de No FormalLeticia RojasAún no hay calificaciones

- Enfoque Socio Cultural Unidad IDocumento12 páginasEnfoque Socio Cultural Unidad InoeAún no hay calificaciones

- Resumen Unidad II Didáctica I TerigiDocumento8 páginasResumen Unidad II Didáctica I TerigiEVELINAún no hay calificaciones

- Actividad N°3Documento1 páginaActividad N°3Adri YurkovichAún no hay calificaciones

- Enfoque EquilibradoDocumento3 páginasEnfoque EquilibradoMariela AvalosAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico Enfoques de EnseñanzaDocumento7 páginasTrabajo Práctico Enfoques de EnseñanzaChojafulAún no hay calificaciones

- Didáctica - Conceptos PrincipalesDocumento17 páginasDidáctica - Conceptos PrincipalesMisisay100% (1)

- Cuando Se Invento La EscuelaDocumento8 páginasCuando Se Invento La EscuelaLuciano Javier QuipildorAún no hay calificaciones

- Escuela y Democratizacion Elena AchilliDocumento6 páginasEscuela y Democratizacion Elena AchilliMaría Dolores GonzálezAún no hay calificaciones

- Del Instrumentalismo A Las Configuraciones DidacticasDocumento16 páginasDel Instrumentalismo A Las Configuraciones DidacticasBrian ArteAún no hay calificaciones

- Tradiciones Epistemológicas en El Campo Científicoy de LasDocumento14 páginasTradiciones Epistemológicas en El Campo Científicoy de LasALEXANDRE GOTTREUX100% (2)

- Davini MÉTODOS DE ENSEÑANZA Cap 4 PDFDocumento8 páginasDavini MÉTODOS DE ENSEÑANZA Cap 4 PDFPatri PatituAún no hay calificaciones

- Cuaderno 3 B La PostmodernidadDocumento20 páginasCuaderno 3 B La PostmodernidadJai Jagdamba MaAún no hay calificaciones

- PEDAGOGÍA DEL ABURRIDO Cap 1Documento6 páginasPEDAGOGÍA DEL ABURRIDO Cap 1Anto Di DoménicaAún no hay calificaciones

- Almandoz de Claus MariaDocumento7 páginasAlmandoz de Claus MariaLucianoAún no hay calificaciones

- La Cultura Institucional EscolarDocumento5 páginasLa Cultura Institucional EscolarAriel CasimiroAún no hay calificaciones

- Histórica Comparativa de Las Leyes 1420 y 26206Documento3 páginasHistórica Comparativa de Las Leyes 1420 y 26206Pablo Fernando Meza100% (1)

- 1 - Corea y Levowicz - Pedagogía Del AburridoDocumento19 páginas1 - Corea y Levowicz - Pedagogía Del AburridoMaria Susana BoccoAún no hay calificaciones

- Didactica - Araujo Sonia ExtractoDocumento7 páginasDidactica - Araujo Sonia ExtractoClaudioAlfonsoSalinasCáceres100% (1)

- Marco General para La Educación Secundaria BásicaDocumento13 páginasMarco General para La Educación Secundaria BásicaMicaela CartofielAún no hay calificaciones

- 1 Corbo Zabatel - Psicologías y Sujetos PDFDocumento10 páginas1 Corbo Zabatel - Psicologías y Sujetos PDFMarisolDominguezAún no hay calificaciones

- Los Fundamentos de La ESIDocumento2 páginasLos Fundamentos de La ESIMai AlbornozAún no hay calificaciones

- Bol3 Isabelino SiedeDocumento31 páginasBol3 Isabelino SiedeKender ZonAún no hay calificaciones

- Modernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizDe EverandModernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizAún no hay calificaciones

- TODO Filmus Los Condicionantes de La Calidad EducativaDocumento22 páginasTODO Filmus Los Condicionantes de La Calidad EducativaDiana Linde0% (1)

- Interesante La Planificacion Escolar CohDocumento21 páginasInteresante La Planificacion Escolar CohDiana LindeAún no hay calificaciones

- plaNIFICACION MATEMATICADocumento7 páginasplaNIFICACION MATEMATICADiana LindeAún no hay calificaciones

- Apus Concretos BásicosDocumento89 páginasApus Concretos BásicosefgeneAún no hay calificaciones

- Primer TPCCDocumento4 páginasPrimer TPCCLuis LevanoAún no hay calificaciones

- Vas Que Vuelas / Agosto 2013Documento27 páginasVas Que Vuelas / Agosto 2013Vas Que VuelasAún no hay calificaciones

- Para ImprimirDocumento18 páginasPara Imprimirederlin armando heredia belloAún no hay calificaciones

- TESIS Analitica FuncionalDocumento56 páginasTESIS Analitica FuncionalAndrés Terrones CotrinaAún no hay calificaciones

- Oraciones Virgen Del CarmenDocumento25 páginasOraciones Virgen Del CarmenOshun Ala Erinle100% (1)

- Mapa de RiesgosDocumento5 páginasMapa de Riesgosnelyor21Aún no hay calificaciones

- Exp6 Secundaria 5 Exploramosyaprendemo Actividad1Documento13 páginasExp6 Secundaria 5 Exploramosyaprendemo Actividad1Vale OliveraAún no hay calificaciones

- A3 GRFMDocumento23 páginasA3 GRFMFebe Montserrat Gama De La RosaAún no hay calificaciones

- Interpretación y Análisis RTF 02586Documento2 páginasInterpretación y Análisis RTF 02586Edison SantamariaAún no hay calificaciones

- Diocese of Salt Lake City: Sacerdote o Diacono: Iglesia: Calle: Ciudad/EstadoDocumento1 páginaDiocese of Salt Lake City: Sacerdote o Diacono: Iglesia: Calle: Ciudad/Estadogali.mtz.mtAún no hay calificaciones

- Ticket Pompeya 10.30Documento1 páginaTicket Pompeya 10.30Agus NellaAún no hay calificaciones

- TRANSFERENCIA DEFINITIVA PahuichiDocumento2 páginasTRANSFERENCIA DEFINITIVA PahuichiLourdesAún no hay calificaciones

- Imaginario ColectivoDocumento17 páginasImaginario ColectivoVictor CordovaAún no hay calificaciones

- Guia No 14 - Beatriz Elena Quiñones TerrazaDocumento17 páginasGuia No 14 - Beatriz Elena Quiñones TerrazaBeatriz elena quiñonesAún no hay calificaciones

- Moderna Admite Un - Error Humano - en Las Partículas de Acero Detectadas en Sus Vacunas Producidas en EspañaDocumento3 páginasModerna Admite Un - Error Humano - en Las Partículas de Acero Detectadas en Sus Vacunas Producidas en EspañaPerikopalotwAún no hay calificaciones

- Facciones en Proyecto Lore (PL)Documento6 páginasFacciones en Proyecto Lore (PL)raddouan20Aún no hay calificaciones

- Registro Oficial 232 de 24 de Abril de 2014Documento9 páginasRegistro Oficial 232 de 24 de Abril de 2014centrodesaludsanantonio2020Aún no hay calificaciones

- Actividad 6. Violencia y Perspectiva de GéneroDocumento2 páginasActividad 6. Violencia y Perspectiva de GéneroErik Aguilar LeonAún no hay calificaciones

- Formato de Convocatoria Ministerio de ViviendaDocumento4 páginasFormato de Convocatoria Ministerio de ViviendaEdgarqAguirreVillAún no hay calificaciones

- Tarea Evaluable Del Módulo 3Documento5 páginasTarea Evaluable Del Módulo 3rickybeboAún no hay calificaciones