Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Tecnica Rupestre Levantino

Tecnica Rupestre Levantino

Cargado por

Olivia Jane Gray0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

17 vistas12 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

17 vistas12 páginasTecnica Rupestre Levantino

Tecnica Rupestre Levantino

Cargado por

Olivia Jane GrayCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 12

Complutum, 5, 1994: 357-368

ANLISIS DEL PROCESO ARTSTICO

DELARTE RUPESTRE

Matilde Mzquiz Prez-Seoane *

Rsswvw - Partiendo de obras originales de Arte Rupestre del Paleoltica en la Cornisa Cant-

brica, he analizado las mismas desde el conocimiento terica yprctico de la realizacin de obras

plsticas. He basado el citado anlisis en laobservacin de dichas abras, tratando de encontrar los

planteamientos y las soluciones plsticas que las hombres del Paleoltica eligieron para darforma

a su pensamiento y, de esta manera, aproximarme al mismo.

ABS7RACT. - An analysis is made of the original works of Palaeolithic Cave Art in Cantabrian

Spain, starting from the theoretical and practica? knowledge of the making ofplastic works of art

The analysis is based on the direct observation of the paintings, trying to flnd out the purposes and

the technical solutions that the Palaeolithic men choose to giveform ta their ideas, and in this ivay

tryingto get closer to the artistic heart of these paintings.

PAMs~s Cuw.: Arte Rupestre Paleoltico. Cornisa Cantbrica. Tcnicas de pintura ygrabado.

Proceso artstico.

KEywoRns: Palaeolithic Cave Art Cantabrian, Spain. Painting and Engraving Techniques. Artis-

tic Procedures.

1. INTRODUCCIN

El anlisis del proceso artstico del Arte Ru-

pestre del Paleoltico, desde mi punto de vista en

cuanto pintora, supone partir de una prolongada ob-

servacin dc las manifestaciones artsticas del Paleo-

ltico y de continuos intentos de profundizacin en

cmo han sido generadas, tratando de situanne en el

lugar de su autor y analizar suproceso creativo para,

de esta manera, intentar llegar al antes de la reali-

zacin de la obra, es decir, al pensamiento y a las co-

rrientes sensibles de aquel que la cre.

Las aproximaciones al anlisis del proceso

artstico del Arte Paleoltico las he llevado a cabo en

proThndidad sobre dos obras concretas de sendas cue-

vas de Cantabria. La primera: El Gran Techo de la

cueva de Altamira, centrndome en los Grandes Poli-

cromos. La segunda: en un conjunto de dibujos en

negro de la Cueva de Las Monedas del Conjunto Pre-

histrico de El Castillo. Tambin he investigado a

propsito de la ejecucin de las manos pulveriza-

das que encontramos en numerosas cuevas, a fin de

diferenciar los casos en que aparecen manos a las

que les falta uno o ms dedos, cundo estos han sido

escondidos en la mano que ha servido de plantilla

sobre la roca> cundo eran dedos cortados; de esta

manera podemos distinguir entre la representacin

de un cdigo o la manifestacin de un acto ritual.

El estudio de la Cueva de Altamira lo centr

en el Gran Techo. El trabajo consisti en un estudio

desde el punto de vista del pintor, y en l analic, to-

mado como un todo, el planteamiento del autor: la

iluminacin empleada; la eleccin del soporte; la

postura fisica adoptada; los procedimientos emplea-

dos y el orden de la ejecucin; los materiales utiliza-

dos y un estudio de relacin entre las figuras. En

definitiva, busqu a travs de la obra la mano que la

realiz. Este estudio constituy el tema de mi Tesis

Doctoral, que dirigi el Catedrtico de Prehistoria de

la U.C.M., Manuel Fernndez Miranda.

En la Cueva de las Monedas inici conjun-

*Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense. C/ Greco, 2. 28040 Madrid.

358

MATILDE MUZQUIZ PREZ-SEOANE

tamente con los profesores Victoria Cabrera Valds,

Federico Bernaldo de Quirs y Pedro Saura Ramos,

un estudio de sus manifestaciones artsticas. De entre

ellas me atrajo especialmente un conjunto de dibujos

en negro que cuentan con unos rasgos comunes que

evidencian su resolucin por un mismo autor, as co-

mo un posible bisonte grabado en la piedra en la Sala

de la entrada, descubierto por el profesor Saura en la

investigacin arriba mencionada.

Me interesan este tipo de conjuntos artsti-

cos entre otras razones por el hecho de poder ob-

servar varias figuras atribuibles a un solo autor, lo

que nos ofrece ms datos sobre supensamiento que si

contamos nicamente con una.

El tercer estudio sobre las manos pulveriza-

das lo hice con el fin de colaborar con aquellas per-

sonas que, interesadas en el estudio terico del tema,

no estn familiarizadas con el resultado visual de los

materiales de pintura segn su utilizacin y, por tan-

to, tienen ms dificultad en deducir una intencionali-

dad por parte del autor de los mismos.

Para el anlisis del proceso artistico del arte

rupestre he estudiado algunas de las ms significati-

vas muestras de la cornisa cantbrica, cuyos origina-

les he podido observar directa y muy repetidamente.

No creo necesario resaltar que el estudio de represen-

taciones artsticas de cualquier poca, las del Paleol-

tico incluidas, hecho a travs de fotografias o dibujos

reproducidos en publicaciones, suponen para mi un

complemento interesante, pero carecen de rasgos

creativos que me son imprescindibles para un anli-

sis profundo conducente a conocer la intencin del

autor; faltan, por ejemplo, los resultados visuales a

los que antes me referia.

En la reflexin sobre el arte rupestre del Pa-

leoltico en general, me ha ayudado el hecho de ana-

lizar, desde un punto de vista terico y prctico, el

arte Neoltico (Conjunto Prehistrico de la Valtorta,

Castelln). Tratndose de personas con actividades

comunes en suforma de supervivencia como la caza

y la pesca, y en contacto directo con la naturaleza,

las representaciones plsticas del Paleoltico y del

Neoltico son muydistintas en su intencin> realiza-

cin. Esto me hace ver cada uno de los dos aspectos

citados con diferencias en sus representaciones res-

pectivas pero a su vez con caracteres de unidad que

los distinguen ampliamente, comparable a los aspec-

tos diferentes que observamos entre miembros de una

misma familia y los que les dan unidad respecto a

otra familia diferente.

Dentro del arte rupestre, el Conjunto Pre-

histrico de Monte Castillo, en Cantabria, ha consti-

mido para mi un centro de estudio valiosisimo,

adems del de Altamira. El hecho de colaborar en la

realizacin del dibujo del corte estratigrfico de la

Cueva de El Castillo en el equipo de dibujantes diri-

gidos por el profesor Saura durante la excavacin de

la misma que diriga la profesora Victoria Cabrera,

me permiti permanecer durante tiempo prolongado

en la zona, y visitar con relativa frecuencia sus repre-

sentaciones artsticas. A este respecto me ha supuesto

una inestimable ayuda D. Jos Ma Ceballos, quien

me ha acompaado, como responsable del Conjunto

Prehistrico de Monte Castillo, durante el tiempo ne-

cesario en el estudio de sus representaciones artsti-

cas, no teniendo la necesidad de poner a prueba su

paciencia porque posee verdadero inters y entu-

siasmo.

Para plantear el proceso artistico del Arte

Rupestre voy a exponer mis reflexiones sobre dicho

Arte, procurando seguir el orden en que se han pro-

ducido a partir de mi encuentro con sus pinturas.

Considero necesario repetir que me he intro-

ducido en el mundo del Arte Rupestre del Paleoltico

desde el estudio del ane de todos los tiempos y la

prctica de la pintura en la obra personal que he de-

sarrollado en el momento que me ha tocado vivir,

pues mi Licenciatura y Doctorado corresponden a la

Facultad de Bellas Artes.

La primera muestra de Arte Paleoltico que

conoc y que suscit mi inters fue el arte existente

en la Cueva de Altamira a lo largo de todo su reco-

rrido.

La observacin de este hecho anstico cre

en mi la necesidad de conocer, en lo posible, el arte

rupestre existente en otras cuevas.

En el estudio del Arte Rupestre es impor-

tante -dira que imprescindible- la observacin de las

obras originales, ya que nos proporcionan datos fun-

damentales en cnanto al planteamiento esttico del

autor y la ejecucin en s de la obra, como de su pu-

o y letra, permtaseme la extrapolacin funcional.

Como ya se ha indicado antes el estudio a travs de

publicaciones supone un complemento importante

pero incompleto. El hecho de poder ver las obras on-

ginales en el mismo recinto en el que sus autores las

pensaron y crearon es una gran fortuna. Es una for-

ma de acercarnos a las circunstancias del autor en el

momento de su realizacin> situarnos en sumomen-

to histrico. La cueva acta como un eficaz marco

que asla la obra que contiene del mundo exterior,

tan diferente en la actualidad a la del hombre paleo-

ltico.

Tras conocer una amplia muestra de ane ni-

pestre, complementado con estudios de otras mues-

tras a travs de publicaciones, advertimos una serie

de caracteres comunes: tiene una temtica comn;

una eleccin del soporte a tratar que, en muchos ca-

ANALISIS DELPROCESOARHSTICO DEL ARTE RUPESTRE 359

sos, no corresponde a nuestro sentido de la contem-

placin de la obra de arte y, por tanto, a su situacin

de privilegio en el espacio visual de un recinto; per-

cibimos la seguridad en la mano y en el trazo de sus

autores>, en la base de todo, su conocimiento de lo

representado. Son diestros en el manejo de los tiles

de los que se han servido. Interpretan la vida> esta-

mos seguros de que se dieron cuenta que la interpre-

tacin era otra forma de vida.

El arte rupestre se muestra de un modo par-

ticular porque convergen en l varias circunstancias.

Al igual que las grandes obras de todos los tiempos,

contiene esa extraa mezcla de materia y pensamien-

to que podra simbolizar el conjunto de lo que somos

nosotros mismos, pero adems, a esto se une el hecho

de permanecer en el mismo lugar en donde fue crea-

do por personas que vivieron hace miles de aos.

La tcnica es una solucin a un pensamien-

to. El artista, antes de intervenir con una tcnica con-

creta, tiene una voluntad de hacer.

En este punto reflexionamos sobre la volun-

tad de hacer de la generalidad de nuestros artistas

paleolticos. Nos encontramos que interpretan funda-

mentalmente animales, en concreto ciervos, renos,

bisontes, caballos, cabras. Con menos frecuencia pe-

ro en una cantidad considerable encontramos signos,

con rasgos comunes en diferentes cuevas. Esta um-

dad temtica nos hace ver que el motivo a interpretar

no corresponde a una voluntad individual sino a una

voluntad social. La solucin impecable de las figuras

nos hace pensar en la seleccin de la persona que las

realiza y la importancia de ello para los dems

miembros de la tribu. La tcnica empleada s parece

de eleccin individual, marcada por el conocimiento

de lo existente anteriormente, el soporte a tratar y la

preferencia del individuo. A medida que nos adentra-

mos en el interior de las cuevas, el proceso tcnico y

los materiales empleados se simplifican.

2. ANALISIS DEL PROCESO

El planteamiento que he seguido para anali-

zar el arte rupestre ha consistido en intentar ponerme

en el lugar del autor paleoltico y recorrer suproceso

creativo. Contamos con la ventaja de que las figuras

se encuentran en el mismo recinto en el que las reali-

z su autor primitivo. Para llevar a cabo este plantea-

miento trato de imaginar que la superficie rocosa est

sin pintar y que yo soy el pintor y voy a realizar la

obra correspondiente. De esta manera analizo el pro-

ceso desde la prctica de lo que supone trasladar una

imagen pensada a un soporte con unos materiales de-

terminados, elegidos para tal fin.

2.1. Iluminacin

En primer lugar observo el recorrido desde

la entrada original de la cueva al lugar de la figura

representada. Esto me ha llevado a buscar soluciones

sobre la iluminacin empleada. A este respecto, bus-

caba una explicacin relacionada con la ejecucin de

las pinturas para los restos de huesos y patelas halla-

dos en Altamira y que Breuil describe : ... sin em-

bargo, en la Sala de los Frescos se observa que en el

suelo y particularmente a lo largo de las paredes, ha-

ba numerosos restos seos y patelas. (Breuil y

Obermaier 1935). Por otra parte Arlette Leroi-

Gourhan (1985) manifiesta que los pintores deban

comer mientras pintaban en Lascaux, por los restos

de huesos hallados en el suelo bajo el panel de pintu-

ras del Callejn Axial de esta cueva y en una ancha

visera de piedra de la Nave. Como deca trataba de

buscar una utilizacin diferente de estos huesos pues,

desde mi punto de vista, un pintor centra su preo- cu-

pacin en disponer de aquello que necesita para rea-

lizarla, teniendo en cuenta adems, que comer dentro

de la cueva implica prolongar suestancia en el inter-

ior, con la incomodidad aadida de la hmnedad que

existe y el consumo de una luz posiblemente comple-

ja de obtener. Por tanto deba encontrar un motivo

para utilizar los huesos que repercutiera en la reali-

zacin de las pinturas mismas. Intentando resolver

este punto, me interes por las posibles lmparas uti-

lizadas en el Paleoltico. Entre las sugerencias que

recib se encontraba la grasa de tutano. Esta grasa

animal fue la que seleccion para hacer pruebas ex-

perimentales de iluminacin, porque consider que la

utilizacin del tutano como combustible en las lm-

paras primitivas poda ser la causa de la existencia

de los huesos hallados en el suelo en la Sala de los

Frescos de Altamira y asimismo bajo los paneles de

pintura en Lascaux, pues s creo que un pintor se

provea de la iluminacin necesaria para realizar su

obra, y qu mejor recipiente que el propio hueso para

transportar el tutano. Prob por tanto una lmpara

de barro con tutano como combustible y una mecha

vegetal en una cueva del Conjunto prehistrico de

Monte Castillo. Esta lmpara proporcionaba una luz

clida, de duracin prolongada con poca cantidad de

tutano, y con una amplitud de iluminacin que per-

mite observar gran espacio de la cueva, y elegir el so-

porte a utilizar en una visin de conjunto, muy

diferente a la luz puntual de las linternas que acos-

tumbramos a llevar. Otra caracteristica es que no

produca humo ni olor.

Un factor que me interesa respecto a la ilu-

minacin es la situacin de la luz para el trazado de

cada figura. En este sentido he tenido la ocasin de

360 MATILDE MUZQUIZPREZ-SEOANE

probar de forma prctica la posible iluminacin em-

pleada en la Gran Sala de Altamira, con ocasin de

la recreacin que llev a cabo de la misma para los

documentales de carcter cientfico que realiz TVE

sobre la cueva de Altamira, emitidos en 1990. En es-

ta ocasin utilic como lmparas piedras ahuecadas y

algo cncavas con tutano como combustible. La ilu-

minacin pudo consistir en lmparas distribuidas en

el suelo, delante del pintor. No obstante, hay que te-

ner en cuenta que enel caso de la Gran Sala de Alta-

mira es posible que al pintor le llegara luz del exte-

rior por detrs de l, en el momento de la ejecucin

de las pinturas, antes del hundimiento de la cornisa

de la primitiva entrada. En otros casos que he estu-

diado, la luz en general pudo situarse en el suelo, ba-

jo las pinturas o en salientes de piedra de las paredes,

cercanas al lugar de ejecucin.

2.2. Eleccin del soporte

Resuelto el posible sistema de iluminacin,

paso a estudiar el lugar de la roca elegido por el

hombre paleoltico en relacin con sus zonas circun-

dantes y buscar un por qu a ese lugar> no a otro. La

respuesta es compleja pues requiere estudiar cada ca-

so en particular y relacionarlo con lo que aparente-

mente es similar. Hay una combinacin de motivos:

intereses tcnicos para una buena respuesta de los

materiales, fines expresivos, la situacin de la figura

en la cueva, la creacin de recintos como conjuntos

dentro a su vez de una cueva, y otros que llevan al

autor a representar en lugares recnditos, aparente-

mente escondidos.

Altamira es un ejemplo claro en el que vol-

menes y grietas naturales de la roca de un tamao

determinado de la Gran Sala han sido aprovechados

por el autor para construir los Grandes Policromos;

de esta manera incorpora una concepcin escultrica

al dibujo, grabado y pintura, tcnicas con las que re-

suelve cada una de las figuras. Los volmenes y grie-

tas estn cuidadosamente seleccionados, no sola-

mente en aquellos bisontes en los que se evidencia,

sino en aquellos otros en que aparentemente no ha

sido as. Hay bisontes en los que las grietas estn tan

bien aprovechadas en la construccin de las figuras,

que es necesario un estudio minucioso para percatar-

se de ello. Est claro que el hombre que tenia inten-

cin de pintar vea a los bisontes y a la vez los bus-

caba en aquellos relieves naturales. Despus nos los

hizo visibles a los dems completando los mismos

primero con grabado, con lo cual acababa de escul-

pirlos, despus incorporaba el dibujo en negro y fi-

nalmente la pititura. Con cada tcnica completaba lo

expresado con la aplicada anteriormente. La Sala

ocupa un lugar cercano a la entrada de la cueva, la

tcnica empleada en la ejecucin de sus figuras ha si-

do ms compleja> por tanto ha requerido una estan-

cia prolongada en la misma, el necesario aporte de

luz y materiales de pintura justifica su cercama con

la entrada.

El planteamiento de utilizar la sugerencia

de los relieves naturales de la cueva lo encontramos

tambin en otras figuras como las mscaras de la Co-

la de Caballo de Altamira y en la mscara similar de

la cueva de El Castillo, as como en un bisonte de es-

ta cueva prcticamente conformado por la misma

piedra y completado por el hombre prehistrico con

algunos grabados. Tambin hay otro bisonte ms cer-

cano a la entrada, grabado, dibujado en negro y en el

que se han aprovechado relieves y grietas en su eje-

cucin.

Otra caracterstica de los soportes emplea-

dos es la utilizacin de recovecos de las cuevas para

crear pequeos recintos dentro de las mismas. En Al-

tamira encontramos un divertculo en la llamada Sa-

la III por Breuil (1935) con tectiformes rojos en sa-

lientes del techo que parece planteado como un todo

en el que la forma del divertculo y del saliente mis-

mo forma parte en la composicin de la pintura. Po-

demos citar tambin recintos como los tectiformes de

la Pasiega, los de Castillo> el camarin de los ciervos

de la cueva de Las Chimeneas. Por el contrario, nos

encontramos tambin figuras aisladas a lo largo de

las cuevas, unas veces en lugares accesibles y visi-

bles, otras en lugares aparentemente inaccesibles o

escondidos como si su intencin These no la de ser

contempladas sino la de que existan y habiten su in-

terior.

2.3. Postura fsica

Una vez seleccionado el soporte a tratar, el

hombre paleoltico tuvo que adoptar una postura con-

creta para realizar su obra, En numerosas cuevas se

han preparado pasillos que posibiliten las visitas por

los lugares en donde se encuentra el ane rupestre.

Ello ha motivado que se modiflque el suelo original

rebajando ste en gran parte de los casos> en otros

incluso rellenndolo.

En los casos en que las figuras estn resuel-

tas en la pared la actitud corporal difiere segn stas

sean de pequeo o de gran tamao, as como segn

sea su situacin respecto al suelo de la cueva, modifi-

cado en muchos casos, para las visitas. Podemos ana-

lizar el acercamiento o alejamiento del hombre res-

pecto de la obra. Estos datos son importantes pues in-

fluyen en el ritmo de trazado de cada figura que es

un factor a tener en cuenta enel estudio de la autora

ANLISIS DEL PROCESOARTSTICO DEL ARTE RUPESTRE

361

de las representaciones rupestres.

Las pinturas trazadas en el techo de las cue-

vas implican mayor dificultad a la hora de detenm-

nar la postura. El Gran Techo de Altamira es un

buen ejemplo de ello.

Al analizar la postura fisica del autor de los

Grandes Policromos de Altamira nos encontramos

con la dificultad de determinara debido a que el

cuerpo pudo girar sobre si mismo 3600 y adoptar

cualquier postura comprendida en este giro. Para de-

terminar la posicin exacta es necesario recurrir al

estudio de la direccin del trazado de cada figura, lo

que tratar ms adelante. Una vez determinadas las

direcciones de las lneas de carbn que conforman la

figura, podemos deducir la orientacin del cuerpo del

hombre que las realiz. En una primera observa-

cin parece que esta orientacin pudo ser muy varia-

da. Sin embargo, al estudiar cada una de ellas nos

damos cuenta de que el autor las traz nicamente en

dos orientaciones. Unas figuras concretadas en los

llamados bisontes con relieve y el bisonte con la

cabeza vuelta dejando a suespalda la entrada actual

de la cueva. Las dems figuras, dejando a suespalda

la antigua comunicacin de la sala con la entrada

primitiva de la cueva, a travs de la cual pudo llegar-

le luz del exterior, que no obstante debi apoyar con

luz artificial. Esta unidad en la orientacin del cuer-

po del autor es un dato objetivo que apoya la tesis

que defiendo del planteamiento de los Grandes Poli-

cromos como un conjunto realizado por una nica

persona. El techo est tratado para ser visto al entrar

desde el exterior segn suentrada primitiva.

Segn Brenil (1935) la distancia entre el

suelo y el techo de la Sala, antes de ser rebajado

aquel para facilitar el paso de las visitas, descenda

de 200 a 110 mm. Esto supone que el autor primitivo

debi pintar los Bisontes ms cercanos a la entrada

de pi y despus se iria agachando llegando a ejecu-

tar algunos de rodillas e incluso sentado. Esto ltimo

menos probable ya que los Bisontes no se encuentran

en la zona mas baja de la Sala, zona que ocupa la

cierva.

24. Direccin del trazado

Considero el estudio de la direccin del tra-

zado un aspecto muy importante del proceso y de una

gran exigencia en cuanto al tiempo de observacin

del anlisis general.

Para llevar a cabo este estudio en los Gran-

des Policromos me bas en los saltos del carbn so-

bre las rugosidades de la piedra. La observacin de la

direccin de los trazos, nos proporciona informacin

sobre la concepcin de la figura por el artista paleol-

tico. Debemos estudiar sus puntos de partida, sus in-

terrupciones> el orden de sus correspondientes reco-

rridos. As podemos ver cmo los ideaba y volvemos

a observar una unidad de trazado en el sentido de

que sus recorridos corresponden a la direccin en que

se acaricia a un animal y no a contrapelo. Asimismo

existe una unidad en cuanto a los lugares del animal

en que interrumpe los trazos y aquellos en que los re-

toma, lo cual marca el ritmo de trazado de todos

ellos, signo personal del autor que difiere de figuras

de bisontes de otras cuevas, los cuales poseen a su

vez sus propios ritmos.

El minucioso estudio de la direccin del tra-

zado nos proporciona tambin datos sobre la tcnica

empleada. Ya sea grabado, carbn o pintura, obser-

vamos el grosor de la lnea, la uniformidad en la an-

chura de la misma o sudesigualdad, su empaste en el

caso de pintura> suprofundidad en el de grabado.

2,5. Tcnicas

Como exponia al principio, la tcnica em-

pleada es una solucin a un pensamiento. La aplica-

cin de la tcnica comienza con la eleccin del so-

porte ya sea sta posterior a la concepcin de la obra,

como consecuencia de un soporte buscado, a fin de

que responda a planteamientos tcnicos y/o para que

se adece a otras finalidades de las obras, ya sea por

la sugerencia del propio soporte sobre el pensamiento

del hombre.

Las tcnicas empleadas y que han llegado

hasta nuestros das han consistido en grabar con ele-

mentos de piedra sobre la piedra de la cueva, dibujar

con carbon y dibujar y pintar con xidos de hierro,

ocres, manganeso y, como aglutinante, agua.

La piedra caliza del interior de las cuevas

tiene un alto grado de hmnedad. Ello facilita la ac-

cin de grabar y que la pintura de xido de hierro u

ocres pigmenten de color la piedra y sta las embeba,

formando parte de la misma.

2.5,1. Grabado

El grabado modifica la piedra misma, ase-

gurando la presencia de la figura a lo largo del tiem-

po. Hay que tener en cuenta que en el momento de

la ejecucin de un grabado ste pudo ser bien visible,

pues la piedra incisa apareceria ms clara. Por ello,

los grabados que en la actualidad nos cuesta ver por

la ptina del tiempo> que localizamos con dificultad

a base de dirigir la luz de formaestratgica, en el Pa-

leoltico sera manifiesta supresencia con una ilumi-

nacin ms general.

Como grabado podemos incluir las figuras

trazadas aplicando los dedos directamente sobre la

362

MATILDE MUZQUIZPREZ-SEOANE

ardua que cubre la piedra como los que encontramos

en el techo de la Galeria II (Breuil y Obcrniaier

1935).

Los grabados realizados con buril tienen

facturas diferentes, tanto de concepcin como de eje-

cucin. En la mayoria de los grabados se ha utilizado

este procedimiento como nico medio de expresin,

sin embargo tambin encontramos obras enlas que el

grabado fonna pane de un proceso ms complejo en

el que grabado, dibujo y pintura se combinan para

una misma figura, como es el caso de los Grandes

Policromos de Altamira.

Encontramos grabados poco profundos y de

lnea ligeramente ancha, tambin de lneas finas y

profundas, a veces trazados con un buril de varias

puntas que produce incisiones de finas lneas parale-

las. Otras veces son surcos profundos y anchos como

los grabados existentes en el exterior de la cueva de

Chufin, o produciendo un grabado ancho a base de

yuxtaposiciones de lneas de grabado como sucede en

los bisontes de Altamira. Generalmente representan

la silueta del animal dejando constancia del conoci-

miento que de su estructura sea poseen, pero tam-

bin encontramos figuras esgrafiadas en su interior

como las cabezas de ciervas del Gran Techo de Alta-

mira y los grandes bisontes del mismo techo. Hay

una relacin entre el tamao de lo representado, sus

proporciones, el surco producido por el buril y sus

ritmos de trazado que caracterizan a las figuras y

permiten la comparacin de unas con otras dentro de

una misma cueva y, a su vez con otras cuevas, que

nos ofrece datos sobre la autoria de los mismos para

poder estudiarlos en su conjunto.

Los grabados tienen en comn, al igual que

los dems procedimientos paleolticos, la firmeza y

destreza en su ejecucin. Al practicar un grabado so-

bre una piedra caliza con un slex, nos damos cuenta

de que los accidentes de la piedra y su textura nos

desvan la mano de la direccin deseada si no hace-

mos un trazado con mucha decisin y con una idea

preconcebida de lo que queremos hacer.

2.5.2. Dibujo

Como dibujo entenderemos aquellas figuras

resueltas con carbn, e incluiremos en el apartado de

pintura las ejecutadas con color aunque su plantea-

miento consista en un trazado de lnea.

Las figuras que se han conservado realiza-

das en carbn, al igual que en los dems procedi-

mientos, poseen distintos planteamientos en su con-

cepcin, as encontramos un conjunto de figuras en

negro de la cueva de Las Monedas en las que se re-

suelve sucontorno exterior as como unos datos en el

interior de los animales, que nada tiene que ver con

la forma de resolver los ciervos del Camarn de la

cueva de Las Chimeneas, de una sntesis y pureza de

lineas dignas de ser destacadas. Tambin encontra-

mos el dibujo a carbn utilizado como lnea y como

masa y compartiendo la ejecucin de las figuras con

otros procedimientos como los Policromos de Alta-

mira.

La lnea de carbn es el procedimiento que

nos permite con mayor facilidad observar el recorri-

do que el hombre Paleoltico sigui en su ejecucin,

como indiqu anteriormente.

Se ha expuesto en alguna publicacin la po-

sibilidad de utilizar huesos carbonizados para dibujar

en negro. He experimentado este posible procedi-

miento pero no he obtenido resultados satisfactorios

ya que los huesos quemados no pigmentaban la pie-

dra.

En la actualidad utilizamos carbn prensado

para dibujar, por ello encontramos natural que dicho

material no se desmorone al dibujar y nicamente se

desgaste. Si quemamos unas ramas y tomamos cual-

quiera de sus restos quemados para dibujar, veremos

que stos se rompen en el proceso de ejecucin. Sin

embargo, en la pintura rupestre las figuras son de l-

neas limpias, constantes en su tamao y largas, lo

que hace suponer que el carbn para dibujar estaba

muy bien seleccionado. Por otra parte, el carbn sue-

le tener un aspecto untuoso, como si se tratara de un

material graso. A este respecto, he podido comprobar

que cuando utilizamos un carbn humedecido sobre

el soporte hmedo del interior de las cuevas, adquie-

re el aspecto citado, adems de ser menos quebradi-

zo. Una caracterstica de la generalidad de los dibu-

jos a carbn es que una vez que han sido trazados no

se han repasado con la mano. En general, tanto en la

ejecucin de tectiformes, como en la interpretacin

de figuras, el carbn se ha utilizado como lnea, sien-

do pocas las ocasiones en las que nos encontramos el

carbn empleado como masa, como sucede en los

grandes policromos de Altamira.

2.5.3. Pintura

En el apartado de pintura consideramos to-

do aquello que est interpretado con color, ya sea

empleado como lnea o como masa. En este caso nos

encontramos con distintas texturas a consecuencia de

la distinta manera de aplicar el color, ya que la res-

puesta del soporte es similar en las distintas cuevas.

Bsicamente las pinturas estn realizadas a base de

xidos de hierro y ocres, mezclados con agua, ofre-

ciendo una mejor respuesta si sta es del interior de

la cueva, como consta tambin en pruebas minucio-

sas llevadas a cabo por investigadores franceses (Le-

roi-Gourhan y Allain 1979; Couraud 1979).

ANALISIS DEL PROCESOARTSTICO DEL ARTE RUPESTRE

363

Segn las pruebas que he realizado advierto

que en general la aplicacin del color se resuelve

bien cuando tanto ste como el soporte estn hume-

decidos o mojados. La piedra caliza embebe el color

y su humedad lo mantiene con brillantez. Los xidos

de hierro, silos aplicamos mezclados con agua sobre

una superficie de piedra humedecida previamente,

son similares a las pinturas paleolticas pero si deja-

mos que se sequen pintura y soporte observamos que

su color se vuelve ms opaco y menos rojizo, ten-

diendo al marrn. Si lo humedecemos mediante

agua pulverizada, pues un exceso de la misma los la-

va, vuelve a retomar su brillantez. El alto grado de

hmnedad habitual en el interior de las cuevas hace

posible su coloracin rojiza y la variacin de dicha

humedad, segn las distintas pocas del ao, hace

que se observen variaciones en el color de las pintu-

ras originales.

Se ha manifestado en algunas publicaciones

la posibilidad de utilizar grasa animal, huevo, sangre

o resinas como aglutinantes de las pinturas. En mi

opinin y segn mi experiencia la grasa constituye

un mal elemento para aplicar sobre superficies moja-

das o hmedas. Las resinas requieren disolventes que

a su vez se mezclen bien con el agua. La utilizacin

de compuestos orgnicos no se puede detectar en un

anlisis en la actualidad debido al tiempo transcurri-

do pero, en cualquier caso, su respuesta plstica es

peor> ms compleja que la utilizacin de agua. Ex-

perimentos al respecto han quedado recogidos en la

publicacin de Leroi-Gourhany Allain (1979).

Las pinturas rupestres presentan distintos

aspectos que suponen diferentes modos de aplicacin

de la pintura. As vemos pintura pulverizada, pintura

tratada como lnea empastada o como lnea que colo-

tea la piedra, tambin pintura extendida como masa

o aplicada en forma de puntos. Se ha apuntado en di-

ferentes publicaciones la posibilidad de aplicar la

pintura con los dedos o con un pincel. Segn las

pruebas que he realizado buscando la misma respues-

ta de las pinturas rupestres del Paleoltico expongo a

continuacin las observaciones correspondientes.

Algunos ocres> xidos de hierro pigmentan

bien la piedra cuando mojados se frotan directamente

sobre la piedra hmeda. Ello podra producir un as-

pecto de piedra con apariencia de haber sido pre- via-

mente preparada o frotada como en los bisontes

encogidos de Altamira. Tambin con este procedi-

miento he obtenido un aspecto en cuanto a empaste

de la pintura y de color anaranjado como en algunos

tectiformes de la cueva de El Castillo.

Para el trazado de lneas relativamente an-

chas y prolongadas, no es posible la aplicacin me-

diante los dedos, pues stos no cargan pintura y deja-

rian un inicio y un rastro corto. Este procedimiento

pudo emplearse sin embargo para la pintura a base

de puntos. El empleo de un pincel tampoco me pare-

ce adecuado pues, para producir lineas anchas y pro-

longadas, seria necesario cargarlo de pintura y pro-

duciria una desigualdad de anchura y empaste del co-

mienzo del trazo respecto a la continuacin de la l-

nea de la que carecen la generalidad de las pinturas

paleolticas que son bastante uniformes. Un procedi-

miento que me ha proporcionado resultados satisfac-

torios ha consistido en cubrir uno o varios dedos de

la mano con una piel de gamuza impregnada en pin-

tura a base de xido de hierro> agua. Ello permite la

movilidad de la mano pero con la capacidad de car-

gar pintura. Proporciona una buena respuesta tanto

para el trazado de lneas como para cubrir masas de

color como en el caso de los bisontes de Altamira.

La observacin de un caballo de la cueva de

La Pasiega, trazado en lnea roja, que cubra bien la

piedra> se mantenia con una anchura constante, me

hizo desarrollar un instrumento que me proporcion

el mismo resultado. Consisti en una caa apuntada

en un extremo, rellena de piel de gamuza empapada

de pintura de xido de hierro> agua y cubierta la ca-

a a suvez, en su parte apuntada, por otra piel tam-

bin de gamuza atada a la misma. Iba introduciendo

en un recipiente con xido de hierro y agua el utensi-

lio descrito> me proporcionaba una lnea de las ca-

ractersticas descritas.

Para la realizacin de las manos pulveriza-

das he probado distintos utensilios. Uno de ellos de-

sarrollado por Ludovico Rodrguez, gua de las cue-

vas de El Castillo, consista en un ingenioso artilugio

formado por dos caas cruzadas de dimetros dife-

rentes que permita pulverizar sobre la piedra el pig-

mento seco. Este procedimiento puede ser bueno y

posible de utilizar sobre una pared o techo, en el ca-

so de que la superficie rocosa est muy hmeda, pues

de lo contrario slo una pequea parte del pigmento

se adhiere a la misma. Un efecto similar, con bastan-

te buen resultado lo obtendramos extendiendo pig-

mento seco sobre una plaqueta de piedra colocada

horizontalmente y soplando pero tendramos serios

problemas para conseguir una mano pulverizada en

un techo como encontramos en Altamira y Castillo.

Por otra parte, los puntos rojos pulverizados de la l-

tima galera de la cueva de El Castillo evidencian la

salida de la pintura a travs de un instrumento circu-

lar.

Otro sistema consiste en pulverizar pigmen-

to mezclado con agua. Esto produce gotas que se ad-

hieren a la vez que se absorben por la piedra. El efec-

to ms parecido a las pinturas pulverizadas origina-

les lo he obtenido disponiendo dos caas finas en n-

364 MATILDE MUZQUIZPREZ-SEOANE

gulo recto, introduciendo una de ellas en un reci-

piente de pintura de xido de hierro con agua y so-

plando por la otra, de forma similar a los utensilios

que se fabrican en la actualidad con otros materiales,

para pulverizar pintura con la boca.

En general, el autor paleoltico elige una de

las tcnicas expuestas: grabado, dibujo o pintura para

sus interpretaciones. Algunas veces encontramos la

combinacin de grabado y pintura o grabado y dibu-

jo. La complejidad tcnica mayor la he observado en

los Grandes Policromos de la cueva de Altamira, en

donde se han conjugado la concepcin escultrica

por el aprovechamiento de relieves y grietas, el gra-

bado de la cabeza, partes del contorno del animal,

fundamentalmente en cambios de direccin de ste y

de las articulaciones, dibujo en negro, que completa

datos expresados con el grabado, y finalmente y por

el orden indicado, pintura como lnea en algunas zo-

nas de las patas y cola y como masa enel interior del

animal. Es una obra maestra que muestra el aprove-

chamiento de las posibilidades plsticas utilizadas en

el Paleoltico. Parece estar planificada, pues el pro-

cedimiento se repite en cada figura, cada tcnica

completa el carcter expresivo de la aplicada ante-

riormente. En su ejecucin se aprecia verdadero do-

minio y entrega. No se destruyen pinturas anteriores

para producir otras nuevas, sino que las que ya estn

existen para siempre y las nuevas se aaden y super-

ponen, como sucede enla mayor parte de las pinturas

rupestres.

Los paneles de pintura con un procedimien-

to tcnico ms complejo solemos encontrarlos prxi-

mos a la entrada de las cuevas como en el caso de la

Gran Sala de Altamira> el Panel de Tito Bustillo. A

medida que se proflmdiza en el interior de las cuevas

la tcnica se suele simplificar, debido probablemente

a las dificultades para moverse dentro de las cuevas

transportando materiales para pintura, luz, etc. y a

las prolongadas estancias en el interior a que obli-

garia.

2.6. Seguridad en la ejecucin. Conocimiento

de lo interpretado

En la mayora de las representaciones paleo-

lticas percibimos la seguridad en el trazado de sus

autores y la ausencia de rectificaciones. Parece que

esta labor la han llevado a cabo aquellos hombres co-

nocedores de la misma. El motivo de este plantea-

miento es la seguridad en el trazado, la firmeza en

las manos que poseen la generalidad de las obras.

Considero que la seguridad es fruto del conoci-

miento. Estimo necesaria una coordinacin entre

nuestra mente> nuestro cuerpo que ha de realizar fi-

sicamente el grabado, dibujo o pintura de que se trate

para obtener resultados de la firmeza que apuntamos.

Es necesario para conseguirlo un conocimiento de

nuestras propias posibilidades, que a su vez se des-

arrollan con la prctica o el entrenamiento. El hecho

de conocer nuestra propia capacidad en cuanto a la

respuesta de la mano en coordinacin con nuestro

pensamiento, influye de forma decisiva en la seguri-

dad del trazado en el momento de la ejecucin. Mc

he referido a la mano para simplificar una accin

en la que interviene la actitud de todo nuestro cuer-

po. Otro factor que influye en la obtencin de un tra-

zo certero y seguro es el conocimiento de lo inter-

pretado.

En el arte rupestre del Paleoltico encon-

tramos representaciones de animales en mayor n-

mero que otras composiciones denominadas sig-

nos a las que los prehistoriadores han atribuido di-

versos significados, permaneciendo sin descifrar an

hoy. La forma de ejecucin es diversa, siendo en

unos casos escueta en la narracin de detalles para

atender a una idea general y otras, sin embargo, ms

explicitas en los pequeos detalles. En ambos plan-

teamientos, los hombres paleoliticos fueron austeros

en la realizacin de sus composiciones, en el sentido

del que es austero porque conoce loesencial.

A pesar de las diferencias de planteamiento

en la interpretacin de los animales, a las que he

aludido en el prrafo anterior, las figuras tienen en

comn una coherencia en sus proporciones y una sa-

bia interpretacin de las articulaciones, con lo que

quedan bien definidas las posturas de los animales,

an en aquellas inacabadas, as como su movimiento,

y se pone de manifiesto el profundo conocimiento de

la estructura sea del animal que posean los creado-

res paleolticos. Las cabezas de los animales estn

muybien estructuradas, lo que nos permite reconocer

la especie animal representada an con las variacio-

nes que haya podido sufrir hasta nuestros das. Con-

sidero que reflejan bien los animales de su tiempo y

que las variaciones respecto a los mismos animales

en la actualidad corresponden ms a una variacin

de los mismos que a una tosquedad en la ejecucin

del Paleoltico. Todo esto me hace pensar que el au-

tor paleoltico tiene capacidad para reflejar en sus

pinturas aquellos datos que quiere dar, igualmente

las inflexiones de las lneas> los detalles en la ejecu-

cin de los tectiformes no sern accidentales sino da-

tos intencionados.

ANALISIS DEL PROCESO ARTSTICO DELARTE RUPESTRE 365

BIBLIOGRAFA

APELLMZ, 3M. (1982): El Arte Prehistrico del

Pas Vasco y sus Vecinos. Descles de Brouwer

ed.

APELLNJZ, J.M. (1984): L auteur des grands tau-

reaux de Lascaux et ses successeurs. LAnthropo-

logie, tomo 88, n

0 4.

Bazun, H; OBEEMAJER, H. (1984): La cueva de Alta-

miraen Santillana de/Mar. El Viso, cd.

Bi~rum, H. (1952): Quatre Cents Sicles dArt Parie-

tal. Montignac, Ed.

C~ .rnzu1t4 GmuDo, J.M, (1980): Altamira Symposium.

Ministerio de Cultura.

CouRur, C. (1976): Etudes des techniques de pein-

tures et gravures prhistoriques. Mmoire de

lEhess, texte dactylographi.

Ccu~>.m, C. (1978): Observations sur la proximit

des gites minraux colorants et des gisements a

peintures prehistoriques de lAriege. Bulletin de

la Socit prehistoriquefranQaise 57/7: 102-20 1.

CouLur, C. (1983): Techniques de peintures Prehis-

toriques. Information couleur, Revue dii centre

fran9aise, 80/9: 268-269.

CoURUD, C. (1983): Pour una tude Mthodologique

des colorants prhistoriques. Bulletin de la Soci-

t Prhistorique Frangaise, 80/4: 104-110.

Cou~ur, C. (1984): La couleur dans lArt Palolithi-

que, Information couleur 22: 5-9.

DALE, R. (1988): Frozen Fauna of the Mammoth

Steppe. The Sto.y of Bhue Babe. University Chi-

cagoPress.

LEROJ-GOuRHM< , A. (1965): Prhistoire de LArt Oc-

cidental. DArt Lucien Mazzenod, ed.

LrRoI-GouIznA.l.~, A. (1983): Los primeros artistas de

Europa. Introduccin al Arte Parietal Paleolti-

Co. Encuentro, ed.

LEROI-GouIzai< , A.; ALLAIN, J. (1979): Lascaux Incon-

nu. CNRS, ed.

LEROI-GouanAjJ, A. (1985): Arqueologa de la Cueva

de Lascan. Scientific American.

MzQurz, M. (1988): Anlisis artstico de las pintu-

ras rupestres del Gran Techo de la Cueva de Al-

tamira. Materiales y Tcnicas. Tesis Doctoral.

PIETSCH, E. (1964): Altamira y la Prehistoria de la

Tecnologa Qumica. Patronato de Investigacion

cientfica y tcnica Juan de la Cierva C.S.I.C.

SANz DE SAuruom~, M. (1880): Breves apuntes sobre

algunos objetos prehistricos de la provincia de

Santander. Telesforo Martnez, ed.

Vv. AA. (1980): Estudios fisico-quimicos sobre la

Cueva de Altamira. Departamento de fisica Fun-

damental, Facultad de Ciencias, Universidad de

Santander. Ministerio de Cultura.

También podría gustarte

- Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de OroDe EverandImágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de OroAún no hay calificaciones

- Iconografía e iconología (Volumen 2): Cuestiones de métodoDe EverandIconografía e iconología (Volumen 2): Cuestiones de métodoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)

- Libro de Los MuertosDocumento6 páginasLibro de Los MuertosArturo Tinoco SotoAún no hay calificaciones

- Arte y Espiritualidad PaleoliticoDocumento29 páginasArte y Espiritualidad PaleoliticoMaria Cristina G. RecrearteAún no hay calificaciones

- Derivas: Ensayos críticos sobre arte y pensamientoDe EverandDerivas: Ensayos críticos sobre arte y pensamientoAún no hay calificaciones

- Wuolah Free APUNTES DE CLASE ARTE UNIVERSALDocumento174 páginasWuolah Free APUNTES DE CLASE ARTE UNIVERSALJuan Llamas CastellonAún no hay calificaciones

- Cancha de FrontonDocumento38 páginasCancha de FrontonCesar Ayamani100% (1)

- 01 15 ArquitecturadisenoDocumento180 páginas01 15 Arquitecturadisenof.l.f.Aún no hay calificaciones

- La Modernidad y Lo Moderno Capítulo 1 FrascinaDocumento11 páginasLa Modernidad y Lo Moderno Capítulo 1 FrascinaMónica Viviana DussetAún no hay calificaciones

- El Arte en La PrehistoriaDocumento10 páginasEl Arte en La PrehistoriaEvelia AlarconAún no hay calificaciones

- AZCARATE 1966 Historia Del Arte Cuadros EsquematicosDocumento98 páginasAZCARATE 1966 Historia Del Arte Cuadros Esquematicosgonzalezalberte100% (3)

- Aprendizaje Orientado A ProyectosDocumento14 páginasAprendizaje Orientado A ProyectosArturo Tinoco SotoAún no hay calificaciones

- Vigencia Del Diseño Precolombino. Oswaldo Granda PazDocumento8 páginasVigencia Del Diseño Precolombino. Oswaldo Granda PazDavid Jaramillo KlinkertAún no hay calificaciones

- Elementos de Arquitectura GriegaDocumento16 páginasElementos de Arquitectura GriegaArturo Tinoco SotoAún no hay calificaciones

- Historia de Los Estilos Artísticos. Desde La Antigüedad Hasta El Gótico - HatjeDocumento82 páginasHistoria de Los Estilos Artísticos. Desde La Antigüedad Hasta El Gótico - HatjeEva Rosita100% (2)

- 46 Congreso Internacional de AmericanistasDocumento26 páginas46 Congreso Internacional de AmericanistasGuillermo Munoz CAún no hay calificaciones

- 7.-Progresión de Objetivos de Aprendizaje - Artes Visuales 1° A 6° BásicoDocumento5 páginas7.-Progresión de Objetivos de Aprendizaje - Artes Visuales 1° A 6° BásicojlperezjotaAún no hay calificaciones

- Bernard Lonergan Insight 2 PDFDocumento346 páginasBernard Lonergan Insight 2 PDFbombachim100% (2)

- El Primer RemacimientoDocumento18 páginasEl Primer RemacimientoJaime HuertaAún no hay calificaciones

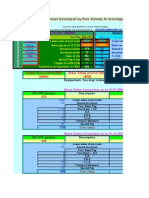

- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocumento15 páginas6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)

- PEC1 - Arte PrehistóricoDocumento6 páginasPEC1 - Arte PrehistóricoJuanCarlosGonzálezCalditoAún no hay calificaciones

- Importancia de La Pintura RupestreDocumento6 páginasImportancia de La Pintura RupestreJuanJoseFonsecaRangel50% (4)

- Arte RupestreDocumento28 páginasArte RupestreMiguel SanchezAún no hay calificaciones

- 18788-Texto Del Artículo-19989-1-10-20141111Documento8 páginas18788-Texto Del Artículo-19989-1-10-20141111Luis VarelaAún no hay calificaciones

- Dialnet ArtePrehistoricoDocumento16 páginasDialnet ArtePrehistoricopauladiaz.contactAún no hay calificaciones

- Historia Del Arte para La Escuela.Documento34 páginasHistoria Del Arte para La Escuela.Cristina Basualdo BodartAún no hay calificaciones

- Orígenes Del Arte - TeoríaDocumento14 páginasOrígenes Del Arte - Teoríanuriac495Aún no hay calificaciones

- Cronologia Del Arte PaleoliticoDocumento13 páginasCronologia Del Arte PaleoliticoLibro No-ArteAún no hay calificaciones

- Arte Paleolítico - EnsayoDocumento9 páginasArte Paleolítico - EnsayoMiriam Acosta100% (1)

- Apuntes A Lápiz PDFDocumento8 páginasApuntes A Lápiz PDFOrlin LanderoAún no hay calificaciones

- Dialnet RepeticionYVariacion 6516450Documento12 páginasDialnet RepeticionYVariacion 6516450victoriagalapedroAún no hay calificaciones

- Apuntes Bacaneros Historia Del Arte.Documento8 páginasApuntes Bacaneros Historia Del Arte.LuisAún no hay calificaciones

- Revista Nacional Arquitectura 1953 n143 Pag37 44Documento8 páginasRevista Nacional Arquitectura 1953 n143 Pag37 44Chávez Pérez Marco AlejandroAún no hay calificaciones

- Bovisio-Penhos, Arte Indígena, Cap. 2 PDFDocumento14 páginasBovisio-Penhos, Arte Indígena, Cap. 2 PDFMarta PenhosAún no hay calificaciones

- Carlos Aschero-Jornadas Internacionales de Arte RupestreDocumento11 páginasCarlos Aschero-Jornadas Internacionales de Arte Rupestrevisuales1ceciliaAún no hay calificaciones

- 21873-Text de L'article-59109-1-10-20181219Documento6 páginas21873-Text de L'article-59109-1-10-20181219JUAN FRANCISCO ARDON PALENCIAAún no hay calificaciones

- Arte Rupestreo Gráfica Rupestre - Carmen LorenzoDocumento8 páginasArte Rupestreo Gráfica Rupestre - Carmen LorenzoGabriela VasquezAún no hay calificaciones

- Significado e Importancia Del Arte RupestreDocumento3 páginasSignificado e Importancia Del Arte RupestreMelany AragonAún no hay calificaciones

- Eva D'enric ClarasóDocumento5 páginasEva D'enric ClarasóevasocaixiAún no hay calificaciones

- Ensayo Pintura RupestreDocumento3 páginasEnsayo Pintura RupestreDaira CastroAún no hay calificaciones

- U9 - PrehistoriaDocumento42 páginasU9 - PrehistoriaAlejandro José SosaAún no hay calificaciones

- Arte RupestreDocumento90 páginasArte RupestreTatiana Maldonado ErazoAún no hay calificaciones

- Caminos de La Escultura Contemporánea.Documento4 páginasCaminos de La Escultura Contemporánea.Carlos Manuel Lopez ColladoAún no hay calificaciones

- Clase #04 SOCIEDAD Y CULTURA PERUANA.Documento20 páginasClase #04 SOCIEDAD Y CULTURA PERUANA.Yamete KudasaiAún no hay calificaciones

- Cinco Hitos de La Historia Del Arte Croma CulturaDocumento1 páginaCinco Hitos de La Historia Del Arte Croma Culturavrs27qmbzsAún no hay calificaciones

- Act.3. Fichas de ResumenDocumento6 páginasAct.3. Fichas de ResumenSabino AguilarAún no hay calificaciones

- Monografia Sobre La Historia Del Arte.Documento21 páginasMonografia Sobre La Historia Del Arte.DartyomAún no hay calificaciones

- Adriana Varejão. Historias en Los MárgenesDocumento3 páginasAdriana Varejão. Historias en Los MárgenesartelucianaAún no hay calificaciones

- Guia #5 - 10° - ARTISTICADocumento6 páginasGuia #5 - 10° - ARTISTICAjuanAún no hay calificaciones

- El Arte PrehistóricoDocumento13 páginasEl Arte PrehistóricoHqz SterAún no hay calificaciones

- 1658-Porley-Con Diana WechslerDocumento2 páginas1658-Porley-Con Diana WechslerCarolina PorleyAún no hay calificaciones

- El Arte Prehistórico - Resúmen 01Documento4 páginasEl Arte Prehistórico - Resúmen 01Paula Najmias100% (1)

- Trabajo Pinturas Naturales de La RegiónDocumento12 páginasTrabajo Pinturas Naturales de La RegiónAlan Manrique NuñezAún no hay calificaciones

- Por Qué o Por Qué No Se Puede Considerar Arte El Arte PrehistóricoDocumento1 páginaPor Qué o Por Qué No Se Puede Considerar Arte El Arte PrehistóricosalomeAún no hay calificaciones

- Bovisio y Penhos - La Invención Del Arte Indígena en ArgentinaDocumento15 páginasBovisio y Penhos - La Invención Del Arte Indígena en Argentinamariana pavanAún no hay calificaciones

- Arte Paleolítico PDFDocumento11 páginasArte Paleolítico PDFLonewolfAún no hay calificaciones

- Velandia ARTE, CHAMANISMO Y ARQUEOLOGIA 2021Documento55 páginasVelandia ARTE, CHAMANISMO Y ARQUEOLOGIA 2021Camilo Orlando Quiroga ChavesAún no hay calificaciones

- La Instalacion en El Arte Contemporaneo ColombiaDocumento25 páginasLa Instalacion en El Arte Contemporaneo ColombiaIsobel WhiteleggAún no hay calificaciones

- Historia Del Arte Como Hecho Cultural (Autoguardado)Documento67 páginasHistoria Del Arte Como Hecho Cultural (Autoguardado)Diego Barnuevo ColladoAún no hay calificaciones

- Pintura RupestreDocumento3 páginasPintura RupestreNicolas VadilloAún no hay calificaciones

- Visita Al Museo Emilio CaraffaDocumento7 páginasVisita Al Museo Emilio CaraffaSantiago Gabriel Seydell MontenegroAún no hay calificaciones

- P M MatosDocumento9 páginasP M MatosSONIA RIVERA GARCÍAAún no hay calificaciones

- Historia Del Arte 2021Documento38 páginasHistoria Del Arte 2021Karol Milena Moncayo FajardoAún no hay calificaciones

- Cesar Manrique Arte y VidaDocumento23 páginasCesar Manrique Arte y Vidaultima vézAún no hay calificaciones

- Arte AncestralDocumento7 páginasArte AncestralDarío Domínguez75% (4)

- Meyer Schapiro y El Ocaso de Los Grandes Relatos PDFDocumento2 páginasMeyer Schapiro y El Ocaso de Los Grandes Relatos PDFArturo Tinoco SotoAún no hay calificaciones

- Catalogo ImpedimentaDocumento48 páginasCatalogo ImpedimentaArturo Tinoco SotoAún no hay calificaciones

- Arquitectura BudistaDocumento8 páginasArquitectura BudistaArturo Tinoco Soto0% (1)

- Roma y BizancioDocumento9 páginasRoma y BizancioArturo Tinoco SotoAún no hay calificaciones

- Templo GriegoDocumento14 páginasTemplo GriegoArturo Tinoco SotoAún no hay calificaciones

- Trabajo IconografiaDocumento20 páginasTrabajo IconografiacynthiarimachiAún no hay calificaciones

- El Alto RelieveDocumento3 páginasEl Alto RelieveLuis Enrique AbarcaAún no hay calificaciones

- PROYECTO 3. Las Artes PlasticasDocumento23 páginasPROYECTO 3. Las Artes PlasticasSAMUEL MOMEROAún no hay calificaciones

- Chavez Cesar EA4 La PinturaDocumento2 páginasChavez Cesar EA4 La PinturaMartinez Rodriguez EmylyAún no hay calificaciones

- 02 E.T ARQUITECTURA TrujilloDocumento66 páginas02 E.T ARQUITECTURA TrujilloMARCO ANTONIO PALOMINO JARAAún no hay calificaciones

- Láminas de Exámenes PDFDocumento32 páginasLáminas de Exámenes PDFkeve66Aún no hay calificaciones

- Arte 2Documento12 páginasArte 2Alex JhonAún no hay calificaciones

- Manual de DulcesDocumento25 páginasManual de DulcesVillavicencio Jose LuisAún no hay calificaciones

- SOFONISBA - ÉXITO Y OLVIDO CompletaDocumento11 páginasSOFONISBA - ÉXITO Y OLVIDO CompletaAntonio EscolarAún no hay calificaciones

- Narrativa Visual, José Benito RuízDocumento92 páginasNarrativa Visual, José Benito RuízSusana G.Aún no hay calificaciones

- Kafka y El ExpresionismoDocumento1 páginaKafka y El ExpresionismoDani GutiérrezAún no hay calificaciones

- Ejemplos de Conceptos A Trabajar en Lenguajes ArtísticosDocumento5 páginasEjemplos de Conceptos A Trabajar en Lenguajes ArtísticosFernando MederoAún no hay calificaciones

- Ensayo Sobre El Retrato de Dorian GrayDocumento2 páginasEnsayo Sobre El Retrato de Dorian GrayDaniel AlvarezAún no hay calificaciones

- Siglo XX 4 4 NotasDocumento129 páginasSiglo XX 4 4 NotasJAVIER MARTIN LOPEZAún no hay calificaciones

- Segunda Practica HISTORIA JyM PDFDocumento11 páginasSegunda Practica HISTORIA JyM PDFmariaAún no hay calificaciones

- G1 ElniñoquelloraDocumento6 páginasG1 ElniñoquelloraMoreno C.Aún no hay calificaciones

- 1° Grado - Actividad Del 23 MarzoDocumento26 páginas1° Grado - Actividad Del 23 MarzoJhan marcosAún no hay calificaciones

- CATALOGO - DELIVERY - CC - AC - Octubre ColoresDocumento16 páginasCATALOGO - DELIVERY - CC - AC - Octubre ColoresConnie AlbarracinAún no hay calificaciones

- Lee Con Atención Las Siguientes Preguntas y Subraya La Respuesta CorrectaDocumento27 páginasLee Con Atención Las Siguientes Preguntas y Subraya La Respuesta CorrectaAlejandro RamirezAún no hay calificaciones

- Ast-Hid-D-055 Pintado Transf Distrib Taller v02 - 07.01.10Documento2 páginasAst-Hid-D-055 Pintado Transf Distrib Taller v02 - 07.01.10Alberto DiazAún no hay calificaciones

- Pinturas GuatemaltecasDocumento3 páginasPinturas GuatemaltecasCésar PinedaAún no hay calificaciones

- HOJA TECNICA Cetol Removedor Quick 5Documento1 páginaHOJA TECNICA Cetol Removedor Quick 5bahiamultimediaAún no hay calificaciones

- Cu Art A Bien Al Takeda CatalogoDocumento80 páginasCu Art A Bien Al Takeda CatalogoAnonymous moIJbWq8kkAún no hay calificaciones

- Hans Hartung Arte EspecialDocumento26 páginasHans Hartung Arte EspecialDiegoRosalesAún no hay calificaciones

- Leonardo Da Vinci, BiografíaDocumento3 páginasLeonardo Da Vinci, BiografíaMarijose EstradaAún no hay calificaciones

- 6to - PDC - Artes Plásticas - 2020Documento11 páginas6to - PDC - Artes Plásticas - 2020Milton pinto espadaAún no hay calificaciones