Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

7 vistasEscribir Texto

Escribir Texto

Cargado por

Ojeda JuanCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

También podría gustarte

- Tema 14. Las Nee de Los Alumnos y Alumnas Con Discapacidad MotoraDocumento10 páginasTema 14. Las Nee de Los Alumnos y Alumnas Con Discapacidad MotoraPedro Pale HendrixAún no hay calificaciones

- Filosofía Ecológica y FuncionalDocumento16 páginasFilosofía Ecológica y FuncionalJuany HuertalAún no hay calificaciones

- Tema 11Documento11 páginasTema 11jp roncalAún no hay calificaciones

- Comparativo de Sexenios de Echeverría y López PortilloDocumento3 páginasComparativo de Sexenios de Echeverría y López PortilloAlexiz Naveda0% (1)

- Cronograma Pie 2018Documento4 páginasCronograma Pie 2018mamastridAún no hay calificaciones

- Guia de Intervencion Educativa para Alumnos Con Ad MotrizDocumento41 páginasGuia de Intervencion Educativa para Alumnos Con Ad Motrizabigail15Aún no hay calificaciones

- Intervención con familias de personas con discapacidad. SSCE0111De EverandIntervención con familias de personas con discapacidad. SSCE0111Aún no hay calificaciones

- Alumnado Con Discapacidad MotóricaDocumento186 páginasAlumnado Con Discapacidad MotóricaEquipo de Orientación Liceo CastillaAún no hay calificaciones

- 3texto Sesion7 PDFDocumento5 páginas3texto Sesion7 PDFKike CasAún no hay calificaciones

- Instrumento BAP 1ra Sesión CTE Ordinario Propuesta FinalDocumento4 páginasInstrumento BAP 1ra Sesión CTE Ordinario Propuesta FinalLau BogarinAún no hay calificaciones

- Discapacidad Motora PDFDocumento53 páginasDiscapacidad Motora PDFJosue Acosta100% (1)

- Dificultades en El AprendizajeDocumento26 páginasDificultades en El AprendizajeSandra Cutire CornejoAún no hay calificaciones

- Propuesta de Programa para El Desarrollo de Habilidades Laborales en Jóvenes Con Retraso Mental Leve No Escolarizados.Documento84 páginasPropuesta de Programa para El Desarrollo de Habilidades Laborales en Jóvenes Con Retraso Mental Leve No Escolarizados.contripas1Aún no hay calificaciones

- Unidad1 Materiales CegueraDocumento27 páginasUnidad1 Materiales CegueraMons. Octavio Ortiz ArrietaAún no hay calificaciones

- VERDUGO Analisis Definicion Discapacidad IntelectualDocumento26 páginasVERDUGO Analisis Definicion Discapacidad IntelectualEdi Andy AlvaradoAún no hay calificaciones

- Posibles Preguntas Examen DifDocumento23 páginasPosibles Preguntas Examen DifSuárez CíoAún no hay calificaciones

- Intervencion en Los Primeros Años de Vida Del Niño Ciego y de Baja Visión - Un Enfoque Desde La Atención TempranaDocumento213 páginasIntervencion en Los Primeros Años de Vida Del Niño Ciego y de Baja Visión - Un Enfoque Desde La Atención TempranaClaudia PiojaAún no hay calificaciones

- Manual Escala de Ajuste A La Pérdida Visual Relacionada Con La EdadDocumento57 páginasManual Escala de Ajuste A La Pérdida Visual Relacionada Con La EdadCesar J QuispeAún no hay calificaciones

- Discapacidad IntelectualDocumento10 páginasDiscapacidad IntelectualEli CastilloAún no hay calificaciones

- Sindrome Guilles de TouretteDocumento14 páginasSindrome Guilles de TouretteLuis FloresAún no hay calificaciones

- Necesidades y Respuesta Educativa A La Discapacidad Motora. Jezabel Almeida Rodríguez. UA-1 PDFDocumento8 páginasNecesidades y Respuesta Educativa A La Discapacidad Motora. Jezabel Almeida Rodríguez. UA-1 PDFJezabelAún no hay calificaciones

- Ficha 01 InclusioìnDocumento6 páginasFicha 01 InclusioìnSilva De Reyes AzulAún no hay calificaciones

- Discapacidad Intelectual Intervencion PDFDocumento18 páginasDiscapacidad Intelectual Intervencion PDFanamariagonzalez897Aún no hay calificaciones

- Apoyo Conductual Positivo PDFDocumento50 páginasApoyo Conductual Positivo PDFRuben Marco FerrerAún no hay calificaciones

- Discapacidades Físicas y Sensoriales PDFDocumento273 páginasDiscapacidades Físicas y Sensoriales PDFDaniel Rivera Alpízar100% (1)

- Repaso Guia Psicología Del AdolescenteDocumento2 páginasRepaso Guia Psicología Del AdolescenteRicardo FabelaAún no hay calificaciones

- Modulo de Educación Inclusiva PDFDocumento116 páginasModulo de Educación Inclusiva PDFAdriana GómezAún no hay calificaciones

- Trastornos Del Neurodesarrollo en El Aula - Deteccion y Manejo InicialDocumento3 páginasTrastornos Del Neurodesarrollo en El Aula - Deteccion y Manejo InicialCesar GaribaldiAún no hay calificaciones

- 8 Funciones Ejecutivas en Nin - Os Sordos o Con DificultadesDocumento7 páginas8 Funciones Ejecutivas en Nin - Os Sordos o Con DificultadesCatalina Flores ZamoranoAún no hay calificaciones

- Modulo Teoria Aprend y Enf Psicopedagogicos PDFDocumento194 páginasModulo Teoria Aprend y Enf Psicopedagogicos PDFIsabel Paredes Diez CansecoAún no hay calificaciones

- Entrevista Psicologica A PadresDocumento5 páginasEntrevista Psicologica A PadresJocabed Rivera MoralesAún no hay calificaciones

- Discapacidades Físicas y Sensoriales.Documento13 páginasDiscapacidades Físicas y Sensoriales.Angel Orozco ValadezAún no hay calificaciones

- Taller Evaluacion Discapacidad IntelectualDocumento32 páginasTaller Evaluacion Discapacidad IntelectualEPAMINONDAAún no hay calificaciones

- 0.DIS - Capacidad Intelectual Limite-Leve - Orientacioneprof.2020Documento4 páginas0.DIS - Capacidad Intelectual Limite-Leve - Orientacioneprof.2020OrientacionTeresaSotAún no hay calificaciones

- Te ACCHDocumento150 páginasTe ACCHLuis Enrique Juanico FigueroaAún no hay calificaciones

- Programa AVD Mejora AutodeterminacionDocumento345 páginasPrograma AVD Mejora AutodeterminacionPaula Machuca ArriagadaAún no hay calificaciones

- El Trastorno Por Deficit de Atencion Con o Sin Hiperactividad Tda Tdah Atencion A La Diversidad en Escuelas InclusivasDocumento58 páginasEl Trastorno Por Deficit de Atencion Con o Sin Hiperactividad Tda Tdah Atencion A La Diversidad en Escuelas InclusivasLaura Angélica Martínez SilvaAún no hay calificaciones

- AcaiDocumento53 páginasAcaiSabrina SaloAún no hay calificaciones

- Formación Laboral en Empresas, Una Respuesta Inclusiva para Alumnos de CAMDocumento101 páginasFormación Laboral en Empresas, Una Respuesta Inclusiva para Alumnos de CAMMarco Pacheco100% (1)

- Las Necesidades Educativas EspecialesDocumento10 páginasLas Necesidades Educativas EspecialesDiana Alegria VasquezAún no hay calificaciones

- Metodologia TeachhDocumento6 páginasMetodologia TeachhPaula PeretAún no hay calificaciones

- Resumen TeacchDocumento2 páginasResumen TeacchxMauricioSCxAún no hay calificaciones

- Cuaderno de Practicas Altas Capacidades PDFDocumento37 páginasCuaderno de Practicas Altas Capacidades PDFberuchi6257Aún no hay calificaciones

- Libro Educacion Especial IntegradaDocumento84 páginasLibro Educacion Especial IntegradaLimonada FriaAún no hay calificaciones

- TDAH Revisión Bibliográfica (Marco Nostas)Documento13 páginasTDAH Revisión Bibliográfica (Marco Nostas)marco_nostasAún no hay calificaciones

- TÉCNICAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - Mod. 05Documento63 páginasTÉCNICAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - Mod. 05John QuiñeAún no hay calificaciones

- Acompañamiento Psicopedagógico A Niños y Niñas Con Trastorno Del Espectro Autista - Tea PDFDocumento31 páginasAcompañamiento Psicopedagógico A Niños y Niñas Con Trastorno Del Espectro Autista - Tea PDFeliana montenegroAún no hay calificaciones

- Autoestima, Habilidades Sociales y Toma de Decisiones-21-22Documento2 páginasAutoestima, Habilidades Sociales y Toma de Decisiones-21-22Raquel MontesAún no hay calificaciones

- Inclusión Educativa y Trastornos Del NeurodesarrolloDocumento5 páginasInclusión Educativa y Trastornos Del NeurodesarrolloMaria Fatima PereiraAún no hay calificaciones

- Antología 1 Semestre 2023-2024Documento150 páginasAntología 1 Semestre 2023-2024Logan Leonel Benitez RojasAún no hay calificaciones

- Manual Inclusion Educativa en TEADocumento73 páginasManual Inclusion Educativa en TEAMauro CaétanoAún no hay calificaciones

- 0.DIA - Dificultades Aprendizaje - Orientacionesprof.2020Documento4 páginas0.DIA - Dificultades Aprendizaje - Orientacionesprof.2020OrientacionTeresaSotAún no hay calificaciones

- 2020 - Guía de Actividad Física para Personas Con TEADocumento46 páginas2020 - Guía de Actividad Física para Personas Con TEA...100% (1)

- pir-IX - PsicopatologiaDocumento23 páginaspir-IX - PsicopatologiaMaria Carolina SilvaAún no hay calificaciones

- Carolina Spanish Curriculum Preschoolers PDFDocumento28 páginasCarolina Spanish Curriculum Preschoolers PDFKena EisendecherAún no hay calificaciones

- Evaluación psicopedagógica de 7 a 11 años: Evolución. Autonomía. Comportamiento. RelacionesDe EverandEvaluación psicopedagógica de 7 a 11 años: Evolución. Autonomía. Comportamiento. RelacionesAún no hay calificaciones

- Unidad 2 - Tema 3 - Documento BaseDocumento17 páginasUnidad 2 - Tema 3 - Documento BaseAsesorias IATECAún no hay calificaciones

- Guía de Evaluación Del Alumno Con Discapacidad Motriz Orientaciones para Su ElaboraciónDocumento73 páginasGuía de Evaluación Del Alumno Con Discapacidad Motriz Orientaciones para Su ElaboraciónSelene RamírezAún no hay calificaciones

- Fundacion Social para La Asesoria e Investigacion Cientifica y PedagogicaDocumento12 páginasFundacion Social para La Asesoria e Investigacion Cientifica y PedagogicaPiedad CaballeroAún no hay calificaciones

- Tema 1 - CeadDocumento9 páginasTema 1 - CeadIRENE GARCÍA SÁNCHEZAún no hay calificaciones

- Manual de Necesidades Educativas EspecialesDocumento24 páginasManual de Necesidades Educativas EspecialesMiguel Alejandro TentorAún no hay calificaciones

- 1066 TFGDocumento18 páginas1066 TFGEver LopezAún no hay calificaciones

- Laparoscopia en El Manejo de La Apendicitis Complicada en NiñosDocumento7 páginasLaparoscopia en El Manejo de La Apendicitis Complicada en NiñosAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- La Psicología Del Prejuicio (Resumen)Documento33 páginasLa Psicología Del Prejuicio (Resumen)Alexiz NavedaAún no hay calificaciones

- Apoyo de Profesores y Padres de Familia en La Formación de Hábitos de EstudioDocumento5 páginasApoyo de Profesores y Padres de Familia en La Formación de Hábitos de EstudioAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- La Pedagogía Como Ciencia de La EducaciónDocumento2 páginasLa Pedagogía Como Ciencia de La EducaciónStiben Sr Cm100% (1)

- AlmanzorDocumento26 páginasAlmanzorAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- La Integración Educativa en México Entrevista A Silvia MacotelaDocumento5 páginasLa Integración Educativa en México Entrevista A Silvia MacotelaAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- Frederich Engels y El Origen de La FamiliaDocumento11 páginasFrederich Engels y El Origen de La FamiliaAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- Actividades PlasticasDocumento57 páginasActividades PlasticasFrida CarlosAún no hay calificaciones

- Clases de Antibióticos PDFDocumento7 páginasClases de Antibióticos PDFAlexiz Naveda100% (2)

- Lista de Animales PDFDocumento26 páginasLista de Animales PDFAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- Neuroestética - José Javier Campos BuenoDocumento22 páginasNeuroestética - José Javier Campos BuenoAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- Mitos y Leyendas Prehispánicas y ColonialesDocumento20 páginasMitos y Leyendas Prehispánicas y ColonialesAlexiz NavedaAún no hay calificaciones

- Manual de DesDocumento41 páginasManual de Deskarlangas20Aún no hay calificaciones

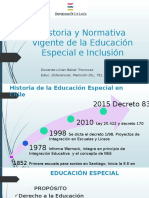

- Unidad NormativasDocumento34 páginasUnidad Normativasrocio millacuraAún no hay calificaciones

- Atencion A La DiversidadDocumento38 páginasAtencion A La DiversidadttusaerAún no hay calificaciones

- La Orientación A La Familia Del Niño Con Necesidades Educativas Especiales.Documento4 páginasLa Orientación A La Familia Del Niño Con Necesidades Educativas Especiales.NIUKAún no hay calificaciones

- Programa de Intervención en TDAH Con Discapacidad PDFDocumento150 páginasPrograma de Intervención en TDAH Con Discapacidad PDFpsicosmos50% (2)

- Tarea 2 de Educacion para La DiversidadDocumento6 páginasTarea 2 de Educacion para La DiversidadWaldo MorrobelAún no hay calificaciones

- Orientacion-Educativa para InformeDocumento8 páginasOrientacion-Educativa para InformeMaeleveka VelascoAún no hay calificaciones

- Apuntes Procesos y Contextos EducativosDocumento20 páginasApuntes Procesos y Contextos EducativosChristian Rodríguez Rodríguez100% (1)

- Plan de Familia-Cebe-HuaytaráDocumento9 páginasPlan de Familia-Cebe-HuaytaráMartin MariñoAún no hay calificaciones

- Triptico Evaluacion PsicopedagogicaDocumento2 páginasTriptico Evaluacion Psicopedagogicashocker_wwe100% (1)

- Proyecto NEE SDDocumento68 páginasProyecto NEE SDVerónica FernándezAún no hay calificaciones

- Eco LoDocumento61 páginasEco LoJaneth PazAún no hay calificaciones

- Necesidades Educativas Especiales Y La IntegraciónDocumento5 páginasNecesidades Educativas Especiales Y La IntegraciónEberto LeonesAún no hay calificaciones

- Adaptaciones CurricularesDocumento8 páginasAdaptaciones Curricularesescesp1100% (13)

- Foda 2014 LuisDocumento3 páginasFoda 2014 LuisjbautistagAún no hay calificaciones

- Tesis Adela CalderonDocumento111 páginasTesis Adela CalderonMiguel Angel Cruz VicenteAún no hay calificaciones

- Historia de La EE en YucatánDocumento13 páginasHistoria de La EE en YucatánRodolfo JiménezAún no hay calificaciones

- Glosario y BiografiasDocumento6 páginasGlosario y BiografiasRocio CruzAún no hay calificaciones

- Caracteristicas Alumnos Con DMDocumento10 páginasCaracteristicas Alumnos Con DMElena Juste BlascoAún no hay calificaciones

- Informe Ejemplo Prolec RDocumento18 páginasInforme Ejemplo Prolec RRita Reza Losada75% (4)

- Perfil Profesional Del Docente Pedagogo de ApoyoDocumento8 páginasPerfil Profesional Del Docente Pedagogo de ApoyoCristian's MVillavicencioAún no hay calificaciones

- Pei Con Estandares Educativos I Final Colegio ParroquialDocumento55 páginasPei Con Estandares Educativos I Final Colegio ParroquialHUGO PEREZAún no hay calificaciones

- U.D. 2 El OtoñoDocumento4 páginasU.D. 2 El Otoñoignacio_tobarAún no hay calificaciones

- Educación InclusivaDocumento10 páginasEducación InclusivaMarilyn L. Chávez Illescas100% (1)

- Intervencion Implante Coclear PDFDocumento60 páginasIntervencion Implante Coclear PDFAna PuigAún no hay calificaciones

- Instituto Normal Quevedo S.CDocumento20 páginasInstituto Normal Quevedo S.CmaribelAún no hay calificaciones

- Manual Niño CiegoDocumento55 páginasManual Niño CiegoJose EnriAún no hay calificaciones

- Perfiles GrupalesDocumento26 páginasPerfiles GrupalesKoji CabutoAún no hay calificaciones

- Guia para CamDocumento5 páginasGuia para CamArianna LopezAún no hay calificaciones

Escribir Texto

Escribir Texto

Cargado por

Ojeda Juan0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

7 vistas89 páginasTítulo original

guiadeintervencioneducativaaalumnoscondiscapacidadmotriz-110623045738-phpapp02

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

7 vistas89 páginasEscribir Texto

Escribir Texto

Cargado por

Ojeda JuanCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 89

[Escribir texto]

Documento Elaborado por:

Fras Olivo Yessica

Monroy Pacheco Viridiana

Ramrez Urrutia Mariela

Materia

Atencin Educativa a Alumnos con Discapacidad Motriz

Fecha 23, Junio 2011

Introduccin

Todas las personas somos diferentes y formamos parte de una sociedad

plural, de modo que se debe considerar la atencin a la diversidad como

eje organizador del modelo curricular, normalizado e integrador.

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, en relacin a la

discapacidad motriz, difundir a la comunidad educativa la informacin

que se debe tener en cuenta hacia los alumnos que presentan necesidades

educativas especiales afectando distintas discapacidades, as mismo servir

como orientacin, a padres, para dar posibles respuestas educativas en

funcin a las necesidades que presentan los nios. Tambin dar a conocer

los instrumentos y estrategias de evaluacin para atender a alumnos con

discapacidad motriz, y as tener informacin relevante para poder realizar

adaptaciones al currculo para beneficio del alumno siendo que de esta

manera logre una integracin social, familiar y escolar.

Nuestra principal prioridad con esta gua es lograr un desarrollo en nios

y nias con discapacidad motrica, que les permita moverse lo ms

autnomamente posible, actuar sobre el entorno y comunicarse con los

dems. Estos objetivos son los que deben de determinar las caractersticas

de la respuesta educativa que debe incluir la valoracin del grado de

desarrollo de sus capacidades y necesidades educativas especiales, la

propuesta de escolarizacin lo ms acorde posible con las mismas, el grado

de adaptacin del currculo, de las competencias curriculares as como los

elementos de acceso necesarios: eliminacin de barreras, utilizacin de

medios para el desplazamiento, adaptaciones para la manipulacin de

tiles escolares y materiales curriculares .

Para tener un avance satisfactorio con respecto a la dependencia y

autonoma del nio, ser de suma importancia el esfuerzo y la

colaboracin al igual que el compromiso por parte de los diferentes

profesionales, los maestros, la familia y el ms importante el nio.

Justificacin.

Consideramos relevante abordar el presente tema, debido a la falta de

Informacin acerca de la Atencin educativa que se debe dar a los alumnos

con Discapacidad Motriz. Frente a esta problemtica, como docentes en

formacin en el rea de Educacin Especial nos corresponde ser parte de

la difusin de diversas estrategias que ayuden al medio a adaptarse a las

necesidades de la persona con Discapacidad Motriz.

Es por ello que decidimos mostrar una Gua que incluyera los distintos

aspectos que pertenecen al proceso de Evaluacin e Intervencin

Educativa, puesto que muchos Padres de Familia e incluso Profesores, no

tienen conocimiento claro de todo lo que conlleva ayudar a un solo alumno

que requiera ayuda del equipo interdisciplinario que labora en una

Institucin educativa.

Al considerar esta situacin, se elaboro este trabajo con el propsito de

orientar a Padres y Profesores acerca de las habilidades con las que

pueden contar estos alumnos. De la misma manera ofrece algunas

estrategias que puedan servir para mejorar su calidad de vida, para

encontrar el sistema de comunicacin ms acorde a sus caractersticas,

para facilitar su integracin social y para favorecer su desarrollo integral.

El contenido se organizo en tres bloques, de manera que fuera ms

entendible las etapas por las que pasa un educando hasta llegar a obtener

la ayuda psicopedaggica que requiere. Por esta razn, suponemos que

ser de especial ayuda, al pblico al que va dirigido.

Para los profesores, expusimos diferentes instrumentos de evaluacin que

podrn realizar a sus alumnos y que solo bastan de realizarle algunas

modificaciones que tengan en cuenta las caractersticas de la persona, as

como el formato para la entrega del Informe Psicopedaggico.

Adems, con la presentacin de esta recopilacin, pretendemos exponer

ante todos aquellos que participan en la enseanza del alumno, los

conocimientos que resultaron del curso que llevo por nombre: Atencin

educativa de alumnos con Discapacidad Motriz, por lo que deseamos, se

vea reflejado nuestro aprendizaje y al mismo tiempo sea de una gran

utilidad.

ndice.

1. QUE ES LA DISCAPACIDAD MOTRIZ?

1.1. Tipos de dficit motores

1.2. Clasificaciones de la deficiencia motrica.

1.3. Diferencia entre discapacidad y dficit.

1.4. Factores etiolgicos.

1.4.1. Acciones de prevencin de la Discapacidad Motriz.

2. EVALUACION DE LA DISCPACIDAD MOTRIZ Y LA

DETERMINACION DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

2.1. Qu es la evaluacin psicopedaggica?

2.1.1. Quienes intervienen en este proceso?

2.1.2. Qu aspectos se toman en cuenta?

2.2. Instrumentos para la evaluacin psicopedaggica.

a) Lista de cotejo

b) Escala de desarrollo

c) Inventario de habilidades

d) Gua de observacin

2.3. Informe Psicopedaggico.

2.3.1. Aspectos que contiene el Informe Psicopedaggico.

3. RESPUESTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS CON

DISCAPACIDAD MOTRIZ.

3.1 La Intervencin psicopedaggica.

a. Barreras arquitectnicas

b. Adaptaciones al mobiliario escolar.

c. Adaptaciones al material didctico

d. Adaptaciones para la comunicacin y la escritura.

e. Adaptaciones para la integracin social de los alumnos.

f. Adaptaciones para favorecer el desarrollo integral del

alumno con Discapacidad Motriz en distintas situaciones.

ATENCION EDUCATIVA DE ALUMNOS CON

DISCAPACIDAD MOTRIZ.

1. QUE ES LA DISCAPACIDAD MOTRIZ?

En la Ley de Proteccin Integral a los Derechos de las personas con

discapacidad, especficamente en su art. 2, nos dice que se le considera con

discapacidad:

A toda persona que padezca o presente una alteracin funcional permanente o

prolongada, fsica (motriz, sensorial, orgnica, visceral) o mental (intelectual y/o

psquica) que en relacin a su edad y medio social implique desventajas

considerables para su integracin familiar, social, educacional o laboral.

A partir de esta definicin se le denomina a la discapacidad motriz como alguna

restriccin que impide una capacidad parcial o total del movimiento, que le impide

interactuar al individuo con la sociedad.

Guzmn Mataix (mimeo) afirma que: Bajo el nombre de deficiencia motrica se

denominan todas aquellas alteraciones o deficiencias orgnicas del aparato motor

o de su funcionamiento que afectan al sistema seo, articular, nervioso y/o

muscular.

Es necesario conocer las caractersticas del tipo de discapacidad motriz que

presenta el nio para a partir de este anlisis identificar las necesidades

educativas especiales. Las principales caractersticas en nios con discapacidad

motriz son:

Alteracin en el tono muscular:

Alteracin en la coordinacin de los msculos que intervienen en una

postura, provocando una imposibilidad e incapacidad de adoptar posturas

adecuadas. Y para la cual requiere ayuda especializada, como lo es la

rehabilitacin.

Alteraciones en el movimiento. Se presentan patrones anormales de

movimiento que imposibilitan o dificultan la ejecucin.

Puede ser transitoria o permanente.

1.1 TIPOS DE DEFICITS MOTORES.

El dficit puede variar, dependiendo el lugar donde se encuentre la afectacin

cerebral. De este modo tenemos dos tipos: al primero lo denominamos Trastorno

Neuromotor y es cuando el dao est en el encfalo; mientras que en el segundo,

el dao se encuentra en la medula espinal y por consiguiente se le denomina

Trastorno Motor. (Ver fig. 1.a y 1.b)

1.2 CLASIFICACIONES DE LA DEFICIENCIA MOTORICA.

Las deficiencias motoras comprenden diversas situaciones. Por lo que para su

mejor comprensin se han realizado distintas clasificaciones de acuerdo a

diferentes elementos. Una clasificacin muy conocida es la que presenta

Fernando Peafiel, quien la divide en 4 situaciones:

-La fecha de aparicin.

-Etiopatologa.

-Localizacin topogrfica.

-Origen de la deficiencia.

El siguiente mapa muestra la clasificacin de acuerdo a Peafiel:

Fig. 1.a. El cerebelo contribuye a que los

movimientos sean uniformes y coordinados.

Fig.1.b. El esquema nos muestra el tipo de afectacin que

se puede presentar junto con la parlisis que provoca.

Poliomielitis anterior aguda, espina bfida y traumatismos.

Miopatas

Malformaciones congnitas: amputaciones congnitas, luxaciones

congnitas de caderas, etc.

Reumatismos de la infancia: reumatismo articular agudo o crnico.

Lesiones osteorarticulares por desviacin del raquis cifosis, lordosis y

escoliosis.

1.3 DIFERENCIA ENTRE DISCAPACIDAD Y DEFICIT.

Es importante conocer a que nos referimos cuando hablamos de algn elemento

que interviene en la discapacidad motriz. Hacemos referencia especficamente en

el conocimiento de qu es la discapacidad? y en qu se diferencia, por ejemplo,

con el dficit? A continuacin manejamos una tabla de comparacin entre estos

trminos:

DISCAPACIDAD DEFICIT DIFERENCIA

Restriccin o

ausencia

relacionada con

alguna deficiencia

del individuo, de

naturaleza

permanente o

temporal, para el

desempeo del rol

que satisface las

expectativas de su

grupo social de

pertenencia.

Hace referencia a las

anormalidades de la

estructura corporal,

de la apariencia y la

funcin de un

rgano o sistema,

cualquiera que sea

su causa; en

principio las

deficiencias

representan

trastornos a nivel

rgano (dimensin

orgnica o corporal).

El dficit es anterior

a la discapacidad. Lo

que nos seala que

en muchas

ocasiones, la

discapacidad es

parte de su

consecuencia.

Para hacer ms entendible la diferenciacin entre los anteriores trminos,

Puigdellivol (2000) nos presenta un caso. Este autor nos habla de dos personas

que pierden sus extremidades inferiores debido a un accidente: una debido a su

falta de recursos no logra obtener rehabilitacin. Adems, le surge un temor por

desplazarse en silla de ruedas por la ciudad y los peligros que consigo trae

realizar esta actividad, por lo que pierde su empleo y la falta de contacto con

dems personas le ocasionan un aislamiento social. Mientras que la otra persona

que tena el mismo problema recibe rehabilitacin, consigue un carro adaptado y

mantiene su vida, incluyendo su trabajo sin ningn problema.

Est claro que las dos personas tienen el mismo dficit, la diferencia se presenta

cuando nos damos cuenta que la primera tiene adems del dficit una

discapacidad, al contrario de la segunda mencionada, quien sufre un dficit pero

este no le impide continuar con una vida normal.

1.4 FACTORES ETIOLOGICOS.

El determinar las causas que se atribuyen a una lesin cerebral infantil.

Pero desde 1980 y de acuerdo a F. W. Rayhke, se clasifican en tres momentos

principales:

1. Transporte de sustancias vehiculizadas mediante la sangre para que un organismo realice sus actividades

vitales.

CAUSAS PRENATALES.-

Se presentan entre el 10 y el 40%.

Un dficit motriz puede ser resultado de:

Malformaciones congnitas del cerebro.

Enfermedades infecciosas de la madre durante el embarazo.

Defectuosa irrigacin sangunea

1.

Hemorragias cerebrales del feto por causas desconocidas.

Incompatibilidad entre los componentes de los grupos sanguneos de los padres.

Enfermedades metablicas de la madre, como la diabetes.

Lesin gonadal (glndulas) por rayos X.

CAUSAS PERINATALES.-

Se presentan sobre un 33%.

Algn dficit motriz puede ser ocasionado por:

Hipoxia del nio.

a) Por desplegamiento del pulmn.

b) Por desplazamiento u obstruccin de las vas respiratorias.

c) Anomalas placentarias.

d) Insuficiente saturacin de oxigeno de la sangre materna o parto alargado.

Lesiones hemorrgicas cerebrales.

a) Por el encogimiento del canal de parto

b) El uso de los frceps u otras complicaciones.

Debilidad vital a consecuencia de un parto prematuro.

Alteraciones en la adaptacin del metabolismo del recin nacido.

1.4.1 ACCIONES DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD

MOTRIZ.

A partir del conocimiento de estos momentos, podemos identificar el tipo de dao

que se puede presentar en cierta etapa del nio; pero sobre todo saber en qu

momento podemos actuar como medio de prevencin primaria, secundaria o

terciaria.

Por lo que debemos conocer la diferencia entre estas tres modalidades. La

primera nos indica que el especialista intervendr de manera educativa, es decir,

mucho antes de que se haya presentado la discapacidad motriz. A travs del

conocimiento anticipado de los factores etiolgicos, para as conocer las causas

de diversas enfermedades y poder evitar el riesgo desde los medios de educacin,

como lo son las escuelas. Mientras que en la segunda, nos dice que el especialista

entrara en accin, para reducir los efectos ya presentados. Como es el caso de los

nios de alto riesgo, donde se sabe que puede ser posible que haya un dao y se

es conveniente intervenir, principalmente mediante la Estimulacin Temprana.

Algunas enfermedades ms comunes, dentro de la discapacidad motriz, se

muestran en la tabla inferior:

ENFERMEDAD

CONCEPTO

CARACTERISTICAS

DE DESARROLLO

PREVENCION

Y/O TRATAMIENTOS

-Es una condicin

o incapacidad del

nio debido a un

desorden de

control muscular,

que produce

dificultad para

moverse y

colocar el cuerpo

-GENERALMENTE:

pueden tener problemas

mdicos asociados como

convulsiones, problemas

del habla o de

comunicacin y retraso

mental. El nivel de

discapacidad ms elevado

de aquellos con parlisis

cerebral se ver

fuertemente afectado por

-ANTES Y DURANTE EL

EMBARAZO: *Vacuna de la

rubeola antes del embarazo,

*Acudir peridicamente a

revisiones, *Realizar pruebas

de tensin alta, *Buena

alimentacin,*No tomar

medicamentos innecesarios,

*Buscar que el parto se

realice en un lugar lo ms

seguro posible.

CAUSAS POSTNATALES.-

Se presentan en un 16%.

Ocasionan un dficit motor, principalmente cuando:

Agresiones infecciosas.

a) Meningoencefalitis

b) Encefalitis

Alteraciones del desarrollo vascular con trombosis

1

y hemorragias

cerebrales subsiguientes.

o Parlisis

cerebral.

en una

determinada

posicin.

-Esto debido a

que antes o

despus del

nacimiento una

pequea parte

del cerebro se

daa, afectando

la parte que

controla el

movimiento.

la presencia y el grado de

retraso mental.

Otros problemas mdicos

de los nios con parlisis

cerebral podran incluir

deterioro visual, prdida

de la audicin, aspiracin

de alimentos (la succin

de alimentos o lquidos

en los pulmones), reflujo

gastroesofgico

(expectoracin),

problemas del habla,

babear, deterioro dental,

alteraciones del sueo,

osteoporosis (huesos

frgiles, dbiles) y

problemas de conducta

-DESPUES DE NACIDO:

*Fomentar la lactancia de la

madre, *Realizar visitas

regulares al centro mdico

para que se le controle la

nutricin, *El nio debe ser

vacunado de difteria, ttano,

poliomielitis, tuberculosis,

sarampin y tosferina.

-CUIDADOS DEL NIO

ENFERMO: *Aprender a

identificar signos de

meningitis: fiebre,

contraccin en la nuca,

abultamiento de la zona

superior de la cabeza y

adormecimiento (puede

vomitar, llevar al mdico).

-SABER QU HACER EN CASO

DE FIEBRE: mantenerlos fros,

cambiarles de ropa y pasarles

una esponja hmeda con

agua fra por el cuerpo.

Abundantes liquidos.

-SABER HIDRATAR A UN

NIO CON DIARREA: *Seguir

dando pecho o purs, darles

liquido cada vez que defecan.

o Espina bfida

-Es una condicin

congnita de la

espina dorsal o

sea la columna

vertebral a la que

a veces se

denomina como

"hendidura o

espina abierta".

Ocurre cuando el

tubo neural no se

fusiona en algn

punto a lo largo

de la extensin.

-EXISTEN

DISTINTOS TIPOS:

A)

MIELOMENINGO

-CELE: Es la

malformacin

ms frecuente.

Se distribuye a lo

largo del raquis,

aunque mas

frecuente a nivel

lumbrosacro

B)

MENINGOCELE:

GENERALMENTE:*Alguno

s nios con espina bfida

pueden tener problemas

de equilibrio que le

impiden permanecer

sentado,*A partir del

segundo mes es

recomendable que asista

a un Gabinete de

Estimulacin Temprana,

donde le ayudarn a

tener mejores reflejos y

movilidad tanto a nivel

fsico como psquico,

* Existe el peligro de una

acumulacin anormal de

lquidos en el cuerpo y

por lo tanto en el cerebro

(resultando en una

condicin llamada

hidrocefalia),* Pueden

existir problemas

neurolgicos, como

retardo mental,

deformidades seas,

disfuncin vesical y rectal

y alteraciones motoras y

sensitivas.

-ANTES DEL EMBARAZO O

DURANTE: *Estudios revelan

que el desarrollo de la espina

bfida puede ser influido por

la dieta de la madre,

especialmente la cantidad de

la vitamina B cido flico que

ella consume. Es importante

al menos un mes antes de la

concepcin y durante el

primer mes del embarazo, ya

que este tiempo es cuando

los defectos del tubo neural

ocurren.* La intervencin

temprana es muy

importante. Si usted sabe de

antemano que hay la

posibilidad que usted tenga

un nio con un defecto del

tubo neural, debe hacer

arreglos para que su beb

reciba atencin mdica de un

especialista,*Existe un

examen de la sangre que

puede ayudar a determinar si

un feto tiene algn defecto

serio del tubo neural, *Existe

otra prueba otra prueba

llamada AFP que mide la

TRONCO

ENCEFALICO

REGION

CERVICAL

VERTEBRAS

MEDULA

ESPINAL

NERVIOS

RAQUIDEOS

REGION

TORACI-

CA

FIN DE

LA

MEDULA

ESPINAL

REGION

LUMBAR.

REGION

SACRAL

Alteracin del

cierre posterior

de los arcos

vertebrales,

produciendo una

bolsa de las

meninges,

recubierto de

una piel fina.(

Ver figura 1.4.b)

C) ESPINA BIFIDA

PROTEGIDA: Se

encuentra

recubierta por

piel, tejido

celular y

aponeurosis. La

Espina Bfida

Protegida con

Tumor presenta

la piel del saco

espesa y su

contenido es

slido, puede

englobar races

nerviosas e

invadir la medula

espinal. En

muchas

ocasiones puede

acompaarse de

trastornos

neurolgicos.

-Por lo regular padecen

una serie de problemas

psicolgicos que

dificultan lograr su

autonoma:

- Deficiente organizacin.

-Mala memoria.

- Problemas espaciales.

-Deficiente

concentracin.

cantidad de una sustancia

conocida como alfa-

fetaprotena que se

encuentre en la sangre de la

madre. Los defectos ms

severos del tubo neural dejan

escapar esta sustancia. Esta

prueba debe realizarse entre

16 y 18 semanas de

embarazo. *Realizar otras

pruebas como el ultrasonido

y las del lquido amnitico.

-DESPUES DEL

NACIMIENTO:*Tratamiento

mdico: por lo general se le

practica ciruga correctiva

antes de las 24 horas de su

nacimiento Aun as, puede

que no se logre evitar

parlisis y la insensibilidad de

las piernas del beb. En los

casos de hidrocefalia, hay

que drenar lquido del

cerebro del nio mediante la

insercin de un tubo para

sacar el exceso de lquido

hacia el exterior del cuerpo.

La ciruga inmediata ayuda a

prevenir dao nervioso

adicional por infeccin o

trauma. Sin embargo, ni la

ciruga inmediata puede

revertir el dao nervioso que

ya haya ocurrido y, en ese

caso, la parlisis del miembro

y los problemas de la vejiga e

intestinos generalmente

permanecen. Especialistas en

ortopedia y urologa tratan

estos problemas. El urlogo

puede tambin orientar a los

padres para que adiestren

sus nios en el control de la

vejiga y el intestino. *Terapia

fsica: Es importante que los

nios con espina bfida

comiencen terapia fsica

temprano. Un fisioterapeuta

les ensea a los padres cmo

realizar estimulacin

temprana en el beb

adiestrndolos para que

ejerciten las piernas y los pies

y los preparen para el uso de

ortesis y el uso de muletas o

bastones canadienses en los

brazos ms tarde.

FIGURA 1.4.a Muestra las

caractersticas de un Meningocele

o Traumatismo

raquimedular.

-El Traumatismo

Raquimedular

(TRM) es todo

dao de la

mdula espinal

races o

envolturas como

consecuencia de

un trauma que

afecte a la

columna

vertebral.

-El nivel ms

frecuente de

trauma es la

regin cervical

media baja (C5-

C6). El siguiente

lugar es la unin

toracolumbar.

Estos dos niveles

coinciden con las

reas de mayor

movilidad de la

columna espinal.

*El trauma

raquimedular

abarca

simultneamente

las meninges, los

vasos sanguneos

y el tejido

nervioso.

-Muchas de las veces,

interrumpe el pleno

desarrollo de las personas

que sufren este tipo de

problemas.

*Aproximadamente 43%

de las lesiones exhiben

dficit neurolgico

completo, 18% dficit

parcial, 3% franco

sndrome de Brown-

Sequard; 3% presentan

un sndrome de canal

central cervical, 12%

lesin radicular

nicamente y 23% no

tienen dficit

neurolgico. *Afecta a la

conduccin sensorial y

motora desde el sitio de

la lesin. *Algunas

personas tienen

movimientos

involuntarios, como

temblores o movimientos

nerviosos. Estos

movimientos son

nombrados espasmos.

Ocurre cuando un

mensaje equivocado

desde un nervio causa

que un msculo se mueva

por lo que no pueden

controlar este

movimiento. * Los

pulmones, intestinos y

vejiga urinaria pueden no

trabajar de la misma

manera que ocurra antes

de la lesin. Tambin

ocurren cambios en la

funcin sexual.

*Debemos estar

conscientes padres y

maestros que estas

personas sufren

bastantes problemas

emocionales,

principalmente si estn

en la etapa productiva.

Podemos encontrarnos

con:

-Shock emocional

-Negacin

-Angustia

-Depresin.

Por lo que debemos

adoptar un papel de

ANTES DE LA LESION: Es

importante tratar de evitar

toda clase de accidentes que

puedan daar nuestra

medula espinal.

Principalmente cuando nos

referimos a los accidentes de

trfico siendo este el

responsable en ms de la

mitad de los casos, seguido

de accidentes laborales y

deportivos. En el primer caso,

es importante hacer

conciencia desde las

escuelas, los problemas que

nos pueden traer no manejar

con responsabilidad cuando

vamos en un automvil. De

haberse dado el accidente

debe comenzarse con una

atencin que pueda disminuir

algn dao dao, como:

inmovilizacin, con traslado

rpido y cuidadoso a un

centro mdico calificado.

*En casa, debemos evitar

tener

DESPUES DEL SURGIMIENTO:

Durante la rehabilitacin, el

equipo mdico ensea a las

personas con una lesin en la

mdula espinal, nuevas

formas para llevar a cabo sus

funciones corporales.

ALGUNOS CUIDADOS

DENTRO Y FUERA DE CASA

SON: * La silla deber estar

con los frenos colocados y la

silla de ruedas asegurada. *Se

deben usar asientos

almohadillados, nunca duros.

Cuidados en la cama:

* Usar colchones antiescaras

(su funcin es disminuir la

presin que se genera en las

zonas de apoyo). * Cambiar

las sabanas mojadas.

Cuidados en el aseo personal

y el vestido:* No usar

zapatos o ropas ajustados.*

Cuidados en la silla de

ruedas:

*Elevarse de la silla cada

cierto tiempo. *Los pacientes

con lesiones altas debern

usar guantes para evitar

daos en las manos.

*Controlar que no exista

humedad en el paal (si es

apoyo a la persona, sobre

todo de estimularlo a

seguir a delante.

que se usa). * Es muy

importante el trabajo

psicolgico con las familiares,

puesto que de ello

depender en gran parte la

evolucin y desarrollo de la

enfermedad del sujeto y de

su recuperacin.

o Distrofia

muscular.

-Se le llama al

grupo de

enfermedades de

carcter gentico

caracterizadas

por atrofia

2

progresiva de los

msculos

esquelticos

simtricos, sin

evidencia de

afectacin ni

degeneracin

del tejido neural.

- Los tipos de

Distrofia

Muscular ms

frecuentes son:

-Miotnica

-De Duchenne

-De Becker

-Del anillo seo

-

Facioescapulohu-

meral.

-Congnita

-Oculofarngea

-Distal

-De Emery-

Dreifuss

- Es posible tener una

vida relativamente

normal.

Algunas de las

complicaciones con las

que se vive, son:

-Deformaciones

-Incapacidad

permanente, progresiva

-Disminucin de la

movilidad

-Disminucin de la

capacidad de cuidarse a s

mismo

-Deterioro mental

(variable).

-Cardiomiopata

-Insuficiencia respiratoria.

ALGUNOS DE LOS

SINTOMAS, SON:

*Debilitamiento muscular

*Contracturas musculares

* Escoliosis

(encorvamiento lateral no

natural de la columna

vertebral, debido a l

debilitamiento de los

msculos).

*Problemas cardiacos,

como: Cardiomiopata

(anomala en el corazn,

que es un musculo) y

Arritmia

cardiaca(anorma-

lidad en el sistema

elctrico que regula el

ritmo de los latidos del

corazn).

-ANTES DEL NACIMIENTO:

* Toda forma de distrofia

muscular es causada por un

defecto en un gen.

-DESPUES DEL NACIMIENTO:

Los servicios mdicos y de

rehabilitacin pueden reducir

los efectos de la enfermedad,

pero no existe tratamiento o

terapia que influya en el

curso de la enfermedad en

ningn grado.

TRATAMIENTO: Se ofrece

terapia fsica, ocupacional y

respiratoria.

* Tratamiento con

corticoides.

* Tratamiento contracturas.

* Tratamiento escoliosis.

* Rehabilitacin. Tiene como

objetivo incrementar y

mantener el funcionamiento

y la movilidad, as como

evitar la deformidad y

proporcionar las vas para

adquirir una vida

independiente y una plena

integracin en la sociedad.

* La fisioterapia puede

ayudar a prevenir las

deformidades, mejorar el

movimiento, y mantener los

msculos flexibles.

-Es un trastorno

hereditario

caracterizado por

una tendencia

hemorrgica

patolgica; es

trasmitido

-Es posible llevar una vida

plena, a pesar de las

distintas complicaciones

que la enfermedad cobra.

Es recomendable por ello

que se realice una ayuda

psicosocial. Podemos

dividirla en etapas de

DESPUES DEL NACIMIENTO:

* Se deberan evitar las

situaciones que les pueda

ocasionar hemorragia, por

eso se basa principalmente

en evitar cualquier

traumatismo pro pequeo

que parezca.* Deben

o Hemofilia

mediante un gen

recesivo

vinculado al sexo,

que es

trasportado por

la madre.

- Los dos

sntomas

mayores de la

hemofilia son

hemorragia

externa

prolongada, y

moraduras que

ocurren con

facilidad o sin

razn aparente.

desarrollo que contienen

diferentes problemas y

estrs de diferente tipo:

-BEBES E INFANTES: (del

nacimiento a los 5 aos).

En donde se debe

trabajar principalmente

con los padres en el

manejo del diagnostico y

sobretodo darle confianza

al nio para llevar a cabo

su gateo, caminar, correr,

jugar, etc.

-NIEZ TEMPRANA: (6 a 9

aos). Por estar en la

etapa del autoconcepto

se debe trabajar en la

aceptacin de su

enfermedad. Tambin se

debe informar a partir de

esta etapa los riesgos que

corre el nio conforme a

su edad, debido a las

inmensas actividades

fsicas que se trabajan en

la escuela y que son

caractersticas de la edad.

-NIEZ O

PREADOLESCENCIA: (10 a

13 aos). Se debe animar

a los nios a seguir el

cuidado personal de su

propio cuerpo, a conocer

sus limitaciones fsicas y a

evitar riesgos y

situaciones peligrosas.

-ADOLESCENCIA.

Fundamentalmente, se

debe de desarrollar a esta

edad la capacidad de

hacerse cargo de su

propio tratamiento y a

eleccin de una carrera

que no ponga en riesgo

su vida. As como a

ensearle que debido a

su coagulacin tal vez

tenga complicaciones

sexuales, pero debe de

aprender a reconocerse

como un ser humano que

puede sobrellevar y

mejorar sus condiciones.

atender el cuidado dental,

para evitar que sea necesario

extraer alguna pieza dental.

De igual forma, evitar ciertos

medicamentos que pudieran

agravar el problema, tales

como:

o Aspirina

o Heparina

o Ciertos analgsicos,

como los

antiinflamatorios.

*ALGUNAS

RECOMENDACIONES, SON:

-Escoger juguetes blandos

con cantos redondeados. La

ropa puede ser acolchada.

- Educar a los nios y a sus

hermanos, hermanas y

amigos sobre la hemofilia

desde una edad temprana.

- Seguir el programa de

vacunaciones recomendado

en su zona, recordando que

las inyecciones deben

administrarse por va

subcutnea y no

intramuscular. Debe aplicarse

presin durante 5 minutos

tras la inyeccin

- La vacuna de la hepatitis B

es muy recomendable puesto

que algunos productos

sanguneos todava

transmiten virus. Tambin se

recomienda la vacunacin

frente a la hepatitis A

- Cepillarse los dientes de

forma regular y visitar al

dentista peridicamente para

prevenir las enfermedades

dentales y de las encas. Esto

es muy importante puesto

que la mala higiene facilita las

infecciones y las hemorragias

de las encas.

- Actividades como la

natacin, el ciclismo y

caminar, que causan

relativamente poco estrs

sobre las articulaciones.

-Es una

enfermedad

infecciosa viral

del sistema

nervioso central

-El principal problema lo

muestran en el rea de

Desarrollo Motriz. Debido

a esto, existen secuelas

que afectan de por vida a

-ANTES DEL EMBARAZO:

El mejor medio preventivo es

la vacunacin contra esta

enfermedad. Cuando se

administra varias veces, la

Poliomielitis.

que, en muchos

casos, provoca

como secuela

una parlisis

- Puede afectar

la mdula espinal

causando

debilidad

muscular. El virus

de la polio entra

en el organismo

a travs de la

boca. Es ms

comn entre los

bebs y los nios

pequeos y

ocurre en

condiciones de

higiene

deficientes.

la persona. Dentro de

esto presenta

dificultades, como:

hay flacidez (los

msculos no presentan

rigidez ni espasmos)

Suelen tener dificultad

para permanecer de pie y

caminar;

Comnmente sufren

sntomas de una

enfermedad leve, como

dolor de garganta,

cefalea, dolor de espalda,

fiebre, vmitos, etc.;

La mayora de los

pacientes experimenta

escasa o nula prdida

sensorial.

Por lo comn, las

piernas se ven ms

afectadas que los brazos,

y los grupos de msculos

grandes corren ms

riesgo que los pequeos.

Los msculos proximales

de las extremidades

tienden a sufrir ms dao

que los distales.

Todo esto repercute en el

concepto que tiene la

persona de s mismo,

vindose como alguien

limitado en sus

movimientos. Y es a partir

de aqu cuando se

comienzan a dar mayores

problemas emocionales,

si no se les da ayuda lo

ms pronto posible.

Otra es el dao que les

causa la incomodidad a

causa de las diversas

malformaciones de las

que son vctima.

vacuna antipoliomieltica

puede ser una proteccin de

por vida.

-DESPUES DEL CONTAGIO:

*Tratamiento. Aunque no

existe un tratamiento

especifico, el objetivo en

este caso es controlar los

sntomas mientras la

infeccin sigue su curso.

Las personas con casos

graves pueden necesitar

medidas de salvamento,

particularmente ayuda con la

respiracin.

Los sntomas se tratan con

base en su gravedad y esto

abarca:

Antibiticos para

las infecciones

urinarias

Medicamentos,

como el betanecol,

para la retencin

urinaria

Calor hmedo

(paos calientes,

toallas calientes)

para reducir el

dolor y los

espasmos

musculares

Analgsicos para

reducir el dolor de

cabeza, el dolor

muscular y los

espasmos (en

general, no se

suministran

narcticos porque

aumentan el riesgo

de dificultad

respiratoria)

Fisioterapia,

dispositivos

ortopdicos o

zapatos correctivos,

o ciruga ortopdica

para ayudar a

recuperar la fuerza

y funcionalidad

muscular.

-Es una

enfermedad

inflamatoria de

causas

desconocidas

que empieza

-El curso de la

enfermedad es

completamente variable.

Por ejemplo, en el caso

de la de tipo

Oligoarticular, los nios

-ANTES DEL NACIMIENTO:

La causa no se sabe, por lo

que no se ha podido

predisponer alternativas de

prevencin antes del

embarazo. Pero estudios

Artritis

reumatoide

juvenil.

antes de los 16

aos de edad.

Puede afectar el

sistema seo

completo, a la

mayora de las

articulaciones, o

solo a algunas de

ellas.

- Hay tres tipos

de ARJ:

*Oligoarticular

afecta cuatro o

menos

articulaciones y

generalmente

afecta las

articulaciones

ms grandes

tales como las

rodillas.

*Poliarticular

envuelve ms de

cinco

articulaciones y

afecta

generalmente las

articulaciones

ms pequeas de

las manos y los

pies.

*Sistemtica.

Comienza con

fiebres muy altas,

as como una

inflamacin y

erupcin de la

piel.

con este tipo de artritis al

crecer a menudo la

enfermedad desaparece.

Mientras que en otros

casos puede durar hasta

la adultez.

Su dificultad dentro del

rea Motriz, se encuentra

en :

Rigidez articular

al levantarse en

la maana

Dolor articular

Rango de

movimiento

limitado

Las

articulaciones

pueden estar

calientes,

hinchadas y

algunas veces

rojas

El nio puede

dejar de utilizar

la extremidad

afectada o

puede cojear

Dolor de

espalda.

En la artritis reumatoide

juvenil en todo el cuerpo:

Fiebre,

usualmente

fiebres altas

todos los das

Erupciones

(tronco y

extremidades)

que aparecen y

desaparecen

con la fiebre

Inflamacin de

los ganglios

linfticos

(glndulas)

recientes comienzan a

afirmar que se pueden

identificar genes de riesgo

para el desarrollo de

determinadas

complicaciones.

-DESPUES DE LA APARICION:

*Existe un consenso acerca

de los principios del

tratamiento. Este incluye un

tratamiento farmacolgico,

individualizado, dinmico y

oportuno, orientado a

controlar el proceso

inflamatorio e idealmente a

conducir a la menor

intensidad de la enfermedad.

* El metotrexate (MTX) es el

inmunosupresor ms

utilizado, su beneficio

teraputico se considera

adecuado.

* Los tratamientos pueden

incluir medicamentos,

ejercicio, el cuidado del ojo,

cuidado dental, y la dieta.

Hay varias medicaciones que

se prescriben comnmente

para tratar la ARJ. Las drogas

anti-inflamatorias sin-

esteroides siglas en ingls

(NSAIDs), por ejemplo la

aspirina o ibuprofeno, se

utilizan a menudo para

reducir el dolor e hinchazn.

1 ANAT. Membrana de tejido conjuntivo fibroso que sirve de envoltura a los msculos: aponeurosis abdominal, farngea, vertebral, plantar.

2

.

FISIOL. Disminucin en el desarrollo, volumen y actividad de los msculos y tejidos de un rgano.

El conocimiento de cada una de las enfermedades que afectan la Motricidad de

nuestros alumnos e hijos, nos permite colaborar como promotor de la prevencin

contra muchas de ellas. Recordemos que los dos lugares ms importantes, donde

se aprenden hbitos y cuidados hacia nuestro cuerpo/persona, son precisamente

la escuela y la casa. As que corresponde a estos dos agentes de educacin, ser

parte de la cultura que puede ayudar a alejarnos de este tipo de enfermedades.

Por otra parte, tenemos enfermedades de las que son imposibles prever (hasta el

momento). Por ello, debemos saber actuar ante condiciones de una persona con

discapacidad motriz, teniendo como conocimiento anticipado caractersticas de la

enfermedad que padece y as poder intervenir en la ayuda que requiera la

persona. As mismo, es fundamental que conozcamos los diferentes tratamientos

y en el caso de los profesores, podamos saber qu condiciones o adaptaciones

necesitamos hacer al espacio para la mejor comodidad del nio en base al

tratamiento o ayuda que est recibiendo y de esta manera no interrumpir con el

trabajo de otros especialistas. Todo en beneficio del alumno y su relacin con el

aprendizaje.

2. EVALUACION DE LA DISCAPACIDAD MOTRIZ Y LA

DETERMINACION DE NEE.

2.1 QU ES LA EVALUACION PSICOPEDAGOGICA?

Se entiende la evaluacin psicopedaggica como un proceso de recogida,

anlisis y valoracin de la informacin relevante, sobre los distintos elementos

que intervienen en el proceso de enseanza aprendizaje (profesorado, alumnado,

contenidos y su interaccin en el aula, para identificar las necesidades educativas

de determinados alumnos, que presentan o pueden presentar desajustes en su

desarrollo personal y/o acadmico, y para fundamentar y concretar las decisiones

respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que aquellos pueden

precisar para progresar en el desarrollo de las distintas capacidades (BOE,1996).

Si retomamos este concepto para su anlisis debemos tener en cuenta que por

sofisticados que seamos la evaluacin psicopedaggica no puede quedar

restringida a un acto puntual, si no ir por diversas exploraciones en cuanto a

informacin y anlisis que se tenga de esta misma; debemos contemplar los

distintos elementos que intervienen en el proceso de enseanza- aprendizaje: es

decir, el propio alumno, el contexto escolar (aula e institucin) y el contexto

familiar. La finalidad es orientar el proceso de toma de decisiones sobre el tipo de

respuesta educativa que precisa el alumno para favorecer su adecuado desarrollo

personal.

Por tanto, la evaluacin del alumno en el contexto de aprendizaje abarca tanto la

informacin sobre su persona (historia personal, valoracin multiprofesional,

competencia curricular, estilo de aprendizaje y motivacin para aprender) como

sobre su entorno (escolar y sociofamiliar), con el fin de determinar, a partir de

tales datos, las necesidades educativas especiales, objeto de tratamiento

individualizado (Verdugo, 1995).

De acuerdo A Warnorrck Report consideramos las necesidades educativas

especiales si existe acuerdo entre los objetos de la educacin, entonces la

necesidad educativa se establece en trminos de aquello que es esencial para la

consecucin de dichos objetivosY ms adelante las necesidades educativas

de cada uno le son especficos: son aquello que necesita si se desea que,

individualmente, progrese (Warnorck Report, 1978). En el marco se identifica

como la respuesta a la diversidad presente en todo grupo humano ante el proceso

de enseanza aprendizaje.

Se interesa, pues, explorar las condiciones personales del alumno, la naturaleza

de las experiencias que se le brindan, fundamentalmente en el mbito familiar y

escolar, a partir de la interaccin con los adultos y compaeros significativos en

estos contextos y con los elementos materiales presentes. Lo importante es el

marco conceptual (el modelo de evaluacin) a partir del cual se disean los

instrumentos y se analizan los resultados.

La evaluacin psicopedaggica en este sentido, es la actividad que tiene como

finalidad describir la situacin de una persona en relacin con un proceso

educativo, facilitando un pronstico y permitiendo una planificacin de dicho

proceso educativo lo ms exitosa posible.

La evaluacin Psicopedaggica debe obtenerse en los siguientes aspectos:

Interaccin entre profesor y los contenidos de aprendizaje (Prcticas

educativa en el aula)

La interaccin del alumno con el profesor, los compaeros y los contenidos

de aprendizaje.

Los contextos de desarrollo; la familia y el centro escolar.

La evaluacin se justifica con base en la necesidad de tomar decisiones, acerca

del proceso educativo actual y futuro. El tipo de escolarizacin aconsejada, los

objetos educativos a programar, los recursos necesarios para su consecucin, o la

metodologa del proceso de enseanza aprendizaje, son algunas de estas

decisiones.

El objetico es conocer las condiciones personales del alumno, tanto aquellas que

puedan afectar a su proceso de desarrollo como las de su aprendizaje; es decir,

cmo inciden en sus posibilidades de relacin con los adultos, los compaeros y

los contenidos de aprendizaje. Aspectos como el nivel de competencias del

alumno,; su auto concepto; las caractersticas y gravedad de una posible

discapacidad; la existencia de otros trastornos asociados y/o de problemas de

salud; o bien sus experiencias tempranas en el marco familiar o en la escuela

pueden ser indicadores sumamente tiles.

Para su exploracin a de retomarse dos dimensiones:

Aspectos referidos al grado de desarrollo alcanzado (interaccin del

alumno con los contenidos y materiales de aprendizaje, con los profesores

y sus compaeros). As ser ms fcil identificar el tipo de ayuda que

requiere dependiendo en:

i. Nivel Competencia Curricular: De acuerdo a las reas del currculo y

a las cinco capacidades.

ii. Ritmo y estilo de aprendizaje: Saber cmo aprende y cmo maneja el

tipo de situaciones que lo llevan a un mayor aprendizaje y a una mejor

convivencia en su contexto.

Condiciones personales de discapacidad. Se interesa por conocer las

condiciones personales de discapacidad y cmo pueden afectar el

aprendizaje. Los aspectos a tener en cuenta son:

Naturaleza de la discapacidad motora, sensorial y/o mental y su

incidencia en el aprendizaje

Aspectos etiolgicos y, en su caso, neurolgicos.

Aspectos de salud condiciones de salud/enfermedad; higiene, etc.

Nos interesa profundizar en el esfuerzo que ha de dirigirse hacia la identificacin

de cmo estos factores condiciona el aprendizaje.

2.1.1 QUIENES INTERVIENEN EN ESTE PROCESO?

Para dar respuesta a la diversidad dentro de las diferentes Instituciones

educativas, el personal se organiza en equipos interdisciplinarios. El trabajo

interdisciplinario es realizado por un grupo de personas de diferentes disciplinas

unidas en una tarea comn, donde los objetivos, las responsabilidades y los

poderes de decisin se determinan desde la formacin profesional y experiencia

de sus integrantes y siempre en funcin del logro de la misma.

El profesional de apoyo psicopedaggico trabajar conjuntamente con el colegiado,

utilizando estrategias de reflexin y anlisis, para detectar las barreras que

pudieran estar obstaculizando el aprendizaje y la participacin de los alumnos.

Recordando que las barreras al aprendizaje y a la participacin aparecen a

travs de una interaccin entre los estudiantes y sus contextos, las personas,

polticas institucionales, culturas y las circunstancias sociales y econmicas que

afectan sus vidas (Booth y Ainscow, 2000).

=La evaluacin psicopedaggica no es una cuestin reservada exclusivamente a

especialistas; todos los profesionales y los padres deben participar en el proceso,

evidentemente en distinto grado.=

2.1.2. QU ASPECTOS SE TOMAN EN CUENTA?

Se contemplan todos los aspectos que estn influyendo en el desarrollo del

alumno y en su proceso de aprendizaje. Las principales reas que se toman en

cuenta, son:

o AREA FISICA Y BIOLOGICA. Edad, sexo, grado de madurez y desarrollo

fsico, funcionalidad sensorial, enfermedades, disfunciones y evolucin.

o AREA PSICOLOGICA. Capacidad intelectual, aptitudes bsicas, estilo

cognitivo, afectividad, disfunciones y evolucin.

o AREA SOCIAL Y AFECTIVA. Nivel sociocultural y familiar, relaciones

interpersonales, habilidades sociales y de comunicacin, conducta social,

disfunciones y evolucin.

o AREA EDUCATIVA. Todo lo relativo al centro y al aula: Historia escolar,

rendimiento, adaptacin escolar, estrategias y estilos de aprendizaje,

intereses, motivaciones, necesidades educativas, materiales y recursos

humanos, disfunciones y evolucin.

TOMA DE DECISIONES. Se elaboran supuestas propuestas de cambio o de

ajuste para facilitar la respuesta educativa adecuada. Po lo que se requiere

la ayuda de todos los profesionales encargados.

En resumen concluimos que la evaluacin es necesaria para:

Saber en qu situacin se encuentra actualmente el sujeto: necesidades

educativas que presenta.

Planificar l intervencin y el apoyo educativo: propuesta curricular y

provisin de servicios educativos.

Poder constatar los logros y cambios que se vayan produciendo.

2.2 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION PSICOPEDAGOGICA.

Durante el proceso de la evaluacin psicopedaggica vamos a requerir de algunas

herramientas que faciliten la recopilacin de datos en distintas reas del

Desarrollo. Por ello, es necesario buscar tcnicas e instrumentos adecuados que

manifiesten la veracidad de los datos e informacin de los distintos mbitos de la

evaluacin.

En el caso de la evaluacin de la discapacidad motora, tal y como dice Gallardo

(1999) en su obra Discapacidad motorica: cuando comenzamos a trabajar con

personas con deficiencias motoricas pronto evidenciamos como estas pruebas no

suelen tener en cuenta la historia del sujeto, sus caractersticas y posibilidades de

accin, y presentan una gran inflexibilidad en su aplicacin.

En vista de lo anterior, debemos realizar ciertas modificaciones, como:

Al tiempo de respuesta, (obviamente hay que aumentarlo).

A la representacin de los tems (debemos adaptarlos a las posibilidades de

cada persona).

Buscar el mejor cdigo de comunicacin con la persona afectada.

Ampliacin de material, separacin del mismo, etc.

Espacio o lugar en el que se realiza.

Aunque existen diversas pruebas estandarizadas, es decir, todas aquellas

pruebas/instrumentos que siguen algn mtodo establecido; es conveniente que

como profesores de apoyo nos atrevamos a crear nuestros propios instrumentos

de evaluacin, teniendo en cuenta cada una de las caractersticas de la rea de

Desarrollo a evaluar.

En seguida, se muestran algunos de los instrumentos ms fiables que pueden

servir como parte del proceso de evaluacin psicopedaggica:

A) LISTA DE COTEJO.

Qu es?

Es entendido bsicamente como un instrumento de verificacin. Es decir, acta

como una herramienta de revisin durante el proceso de enseanza-aprendizaje

de ciertos indicadores que ya estn determinados para cierto nivel, por lo que se

dedica a la revisin de su logro o de la ausencia del mismo.

De igual manera se transforma en un instrumento de evaluacin que nos permite

conocer con que conocimientos ingresan los nios al jardn y los resultados nos

van a permitir una adecuada toma de decisiones.

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades,

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (O visto

bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota

o un concepto. Revisin durante el proceso de enseanza-aprendizaje de ciertos

indicadores prefijados y la revisin de su logro o de la ausencia del mismo.

Para qu sirve?

Permite intervenir durante el proceso de enseanza-aprendizaje, ya que puede

graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo

poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fcilmente adaptadas a la

situacin requerida.

Dnde y quin la aplica?

Este instrumento es aplicado directamente por las maestras facilitadoras al inicio

del perodo escolar y al final del mismo, denominndose en este caso como Lista

de cotejo de salida.

*Nota: Este instrumento es ms utilizado a la hora de evaluar la rea

Psicomotriz.

A continuacin se muestra un ejemplo del formato de una Lista de Cotejo:

LISTA DE COTEJO.-

Edad: NIOS DE 5 A 6 AOS

AREA: PSICOMOTRIZ

INDICADORES DE

DESARROLLO

LO HACE

NO LO HACE

LO HACE CON AYUDA

-Brinca sin dificultad.

-Mantiene el equilibrio al

pararse en un solo pie.

-Puede sostener una crayola,

lpiz o pincel.

-Puede seguir una lnea dibujada

en el piso.

-Al votar una pelota sobre el

piso, utiliza una mano como

preferencia.

-Al brincar con los dos pies cae

en el mismo sitio.

-Distingue su lado derecho del

lado izquierdo.

-Al realizar un dibujo su trazo es

ms continuo.

-Reconoce perfectamente la

mayora de las partes de su

cuerpo.

-Recorta con tijeras una lnea

recta sin salirse.

-Al trazar una lnea vertical la

hace con mayor rapidez.

-Se reconoce como un ser en

un espacio.

B) ESCALA DE DESARROLLO.

Qu es?

La escala de desarrollo es un instrumento de evaluacin que nos permite conocer

el nivel de desarrollo en el que se encuentra el nio. Consisten en establecer un

tem con una determinada edad. Adems, son pruebas que implican tambin una

estandarizacin pero que se construyen para evaluar logros a lo largo de un

determinado periodo de desarrollo, de tal manera que cada tem o conjunto de

tems superado se considera equivalente a un nivel evolutivo determinado que el

sujeto ha alcanzado.

- Esta no califica al nio, solo lo evala.

Esta herramienta pretende solo designar el cumplimiento de una caracterstica

determinada del desarrollo y se limita a agregar comentarios inconclusos o

suposiciones del aplicador. Por lo que solo se responde con Lo hace No lo

hace

Para qu sirve?

Nos permite realizar una evaluacin constante, refirindonos a que esta puede ser

al principio del curso y al transcurso de este, y as poder llevar un seguimiento

sobre los tems que va superando. Adems de que le es posible abarcar todas las

reas de desarrollo durante diferentes perodos del ao.

Quines la aplican?

Por lo regular, est a cargo de algn especialista que conozca indudablemente las

distintas reas de Desarrollo del nio. Por lo que la mayora de veces se les

asigna este trabajo a psiclogos, trabajadores sociales y maestros de apoyo, etc.

La tabla inferior es un modelo de la Escala de Desarrollo:

REA COGNITIVA

COMPORTAMEIENTOS CARACTERISTICOS 1 MES.

Emite pequeos sonidos guturales.

Exhibe una sonrisa refleja al estimulo tctil,

visceral y cenestsico.

Grita.

Es capaz de diferenciar voces de otros ruidos.

Reacciona a los sonidos con el reflejo moro.

Disminuye su actividad al escuchar un sonido.

Mira indefinidamente a su alrededor.

Se tranquiliza al or la voz humana.

COMPORTAMEIENTOS CARACTERISTICOS 2 MES.

Responde a las sonrisas (expresin social).

Presenta expresin viva y despierta.

Empieza a ver en forma definida y directa.

Vocaliza en balbuceo a, e, u.

Responde fcil e inmediatamente a un sonido

(voltea la cabeza hacia donde proviene el

sonido), no se perturba muy violentamente con

sonidos fuertes; atiende la voz humana dejando

o cambiando de actividad.

Al or una campana responde con una respuesta

fcil.

Presenta percepcin ms selectiva del medio

ambiente.

Ve la mano de quien sostiene un objeto.

Sigue a las personas cuando se mueven.

En supinacin ve a la persona prxima.

Distingue a la madre.

LO HACE NO LO HACE

COMPORTAMEIENTOS CARACTERISTICOS

3 MES.

Vocalizacin: cacareo.

A un estimulo presenta respuesta vocal.

Dirige la mirada siguiendo los objetos en lnea

media.

Voltea la cabeza buscando el origen de un

sonido y fija los ojos en el objeto sonoro.

Observa a quien est a su alrededor.

Ve los objetos momentneamente, antes de

metrselos a la boca.

COMPORTAMEIENTOS CARACTERISTICOS

4 MES.

Se entusiasma y respira fuerte.

Re fuertemente.

Balbucea.

Presta atencin a la voz humana y responde

balbuceando.

Gira la cabeza al or un ruido familiar (sonidos o

voces) localizacin de sonidos.

Observa la pelota.

Ve la mano y el objeto que la sostiene.

Atiende a estimulo prximo (hay desarrollo de

percepcin auditiva).

Sonre o vocaliza cuando alguien lo sienta.

Reconoce la voz de mam.

Reacciona a otras voces.

Distingue entre dos voces, una conocida y una

no familiar.

COMPORTAMEIENTOS CARACTERISTICOS

5 MES.

Balbuceo.

Mira intencionalmente objetos colocados

prximos a sus ojos.

Examina los objetos con los ojos antes de

manipularlos.

Sigue con los ojos los objetos cados.

Sonre a la imagen del espejo.

Grita y llora cuando la mam se aleja.

Presta atencin a sonidos tales como: msica,

golpes rtmicos de un tambor. Reacciona a los

mismos de la sig. manera: re cuando oye

sonido, llora cuando oye una voz enojada.

COMPORTAMEIENTOS CARACTERISTICOS

6 MES.

Vocaliza.

Se expresa con gestos significativos.

Gira la cabeza para el lado donde viene el

sonido.

Percibe sonidos ms lejanos (proveniente de

otras habitaciones de la casa).

Desva la atencin visual de un objeto hacia

otros.

Busca el objeto que cae.

Al caer un objeto trata de agarrarlo.

C) INVENTARIO DE HABILIDADES.

Qu es?

Es un instrumento que nos permite vincular dos importantes funciones

profesionales: la evaluacin y la prctica educativa. Este inventario es un modelo

diagnstico-prescriptivo, que se puede establecer dentro de un programa

educacional.

Determina las habilidades que el nio posee y las habilidades de las cual carece.

Las habilidades faltantes sealan las necesidades de instruccin que se debern

desarrollar en el transcurso, mientras que las habilidades existentes son el punto

de partida fuerte para la enseanza de aspectos ms complejos.

El autor es H.C. Gunzburg. Es el que evala el progreso del comportamiento

social y de desarrollo personal del Dficit Mental. Tiene un conjunto de tems que

son los indicadores bsicos de un progreso, contiene indicadores para llevar una

jerarqua.

El inventario evala 726 habilidades en cuatro reas del desarrollo infantil: rea

bsica, coordinacin visomotriz, personal-social y comunicacin. Este

instrumento vincula claramente la evaluacin con la prctica educativa, por lo

que puede emplearse tanto en la escuela como en el hospital y el consultorio, y

ser utilizado por maestros y padres de familia.

Las reas a evaluar son las siguientes:

Independencia personal.

Comunicacin

Socializacin

Ocupacin

Tipos de PAC:

PAC Primari: son para nios con dficit mentales de 0 a 3 aos y de 2 a 7

aos

PAC 1. Evala habilidades complejas y a personas de 20 aos

PAC 2: Para adultos con un nivel ocupacional

S-PAC: Para adultos postrados. (Acostados)

M-PAC: Para nios con Sndrome Down.

Para qu sirve?

Nos sirve para ubicar las habilidades y destrezas que el nio ya posee y, a partir

de stas, inculcarle aptitudes ms complejas. De la misma manera, identificar

aquellas capacidades que an le faltan, para establecer estrategias de enseanza,

establecer las bases para la programacin educativa utilizando el contenido para

derivar objetivos, procedimientos y actividades y por ltimo, servir como modelo

de trabajo que puede ser adaptado.

En la parte inferior, se proporciona un formato de un Inventario de Habilidades.

INVENTARIO DE HABILIDADES.

Nombre:_______________________________________________________________

Edad:___________________ Sexo:___________________

Fecha:___________________

Marque con una X debajo del nmero que usted vea conveniente de acuerdo a

la siguiente escala.

Marque 1 si nunca utiliza la habilidad

Marque 2 si muy pocas veces utiliza la habilidad

Marque 3 si alguna vez utiliza la habilidad

Marque 4 si a menudo utiliza la habilidad

Marque 5 si siempre utiliza la habilidad

ITEMS 1 2 3 4 5

CONVERSACIN:

Presta atencin a la persona que est hablando

Hace un esfuerzo para comprender lo que esta

diciendo

Inicia una conversacin: habla con los dems de

temas poco importantes para pasar luego a los

ms importantes

Mantener una conversacin habla con otras

personas sobre cosas que interesan ambos?

Formular una pregunta Determina la

informacin que necesita y se le pide a la

persona adecuada?

Dar las gracias permite que los dems sepan

que agradece favores

Presentarse Se da a conocer a los dems por

propia Iniciativa?

Presentar a otras personas Ayuda a los dems

que se conozcan entre si?

RESUELVE PROBLEMAS:

Pide ayuda ante un problema que no sabe

contestar por si mismo?

Se mantiene al margen de las situaciones que le

pueden ocasionar problemas

Encuentra otras formas para resolver

situaciones difciles sin tener que pelearse.

Les dice a los dems cuando han sido ellos los

responsables de originar un determinado

problema e intenta encontrar una solucin.