Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Atención Temprana para Los Bebés Prematuros de Alto Riesgo. (Proyecto Amanda)

Atención Temprana para Los Bebés Prematuros de Alto Riesgo. (Proyecto Amanda)

Cargado por

noelia3_4Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Atención Temprana para Los Bebés Prematuros de Alto Riesgo. (Proyecto Amanda)

Atención Temprana para Los Bebés Prematuros de Alto Riesgo. (Proyecto Amanda)

Cargado por

noelia3_4Copyright:

Formatos disponibles

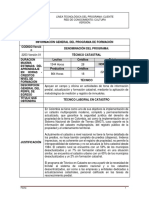

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

Recibido: 1/10/2010 - Aceptado: 25/10/2010

Atencin temprana a los bebs prematuros de alto riesgo. Proyecto Amanda

Early care for high risk babies: The Amanda Project

Josefina Snchez Rodrguez Miguel Llorca Llinares

DATOS DE LOS AUTORES Josefina Snchez Rodrguez: Profesora Titular del Departamento de Didctica e Investigacin Educativa. Facultad de Educacin. Universidad de La Laguna. Direccin de contacto: jsrodri@ull.es Miguel LLorca LLinares: Profesor Titular del Departamento de Didctica e Investigacin Educativa. Facultad de Educacin. Universidad de La Laguna. Direccin de contacto:mllorcallinares@yahoo.es RESUMEN Este artculo es una sntesis del Proyecto de Investigacin El beb prematuro: identificacin y respuesta a sus necesidades desde un enfoque interdisciplinario (Proyecto Amanda), desarrollado desde el ao 2005 al 2009. Su finalidad era la atencin interdisciplinar a los bebs prematuros de alto riesgo y el apoyo a sus familias. Queremos compartir nuestro modelo de intervencin con estos sujetos desde que se encontraban en las incubadoras, con una semana de vida, hasta los dos aos. En este trabajo se comentan tambin los principales resultados que hemos encontrado al comparar el grupo experimental con el grupo control. PALABRAS CLAVE Bebs prematuros, psicomotricidad, atencin temprana. ABSTRACT This article is a summary of the research project The premature baby: identifying and responding to their needs from an interdisciplinary approach (Amanda Project), developed from 2005 to 2009. Its aim was the interdisciplinary care of premature infants at high risk and support their families. We share our model of intervention with these subjects since they were in incubators, with a week of life, up to two years. This paper also discusses the main results we have found comparing the experimental group with the control group. KEY WORDS Premature babies, psychomotricity, early care.

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

1.- EL PROYECTO AMANDA El proyecto de investigacin Amanda se ha desarrollado desde el ao 2005 al 2009. Su finalidad era la atencin interdisciplinar a los bebs prematuros de alto riesgo y el apoyo a sus familias. El nombre de Amanda se plante por el nacimiento de una beb de 24 semanas y 600 gramos, hija de una compaera de nuestro equipo de trabajo, que gracias al apoyo mdico y psicopedaggico hoy disfruta de una vida normalizada mostrndose una nia competente y autnoma. Nos pusimos en contacto con el equipo de pediatras del Hospital Universitario de Canarias que investigaba sobre el seguimiento neurolgico de los bebs prematuros y el protocolo de atencin a estos nios con la finalidad de plantear un proyecto de investigacin que incluyera la atencin temprana dentro de este protocolo de seguimiento as como el apoyo familiar. El equipo mdico apostaba por la importancia de incluir la Atencin Temprana en el mbito hospitalario. Iniciamos este trabajo acercndonos al mbito hospitalario, familiarizndonos con los cuidados y peculiaridades del beb prematuro de alto riesgoaquellos que pesaban menos de 1.500 g de peso o que haban nacido antes de la 32 semana de gestacin. La eleccin de esta muestra responda a la literatura mdica sobre el porcentaje alto de bebs que sufran dao neurolgico presentando parlisis cerebral infantil o dificultades sensoriales. Aproximadamente uno de cada cuatro recin nacidos prematuros con muy bajo peso al nacimiento presentan dficit auditivo, bien sea central o peri-

frico, cuando se analiza la va auditiva a travs de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral a la edad postconcepcional de trmino (Jiang , 2001). Con respecto al desarrollo cognitivo, los nios de muy bajo peso alcanzan en las pruebas de inteligencia unas puntuaciones significativamente ms bajas que la de los nios nacidos con un peso normal (Hack, 1995), y en los ltimos aos se han descrito alteraciones del aprendizaje incluso con cocientes de inteligencias normales. Estas alteraciones son especialmente llamativas en las reas de coordinacin viso-motora, habilidades motoras finas, lenguaje expresivo y razonamiento matemtico, lo que hace que el seguimiento y apoyo que han de recibir estos nios se prolongue hasta bien entrada la edad escolar, para detectar y orientar las ayudas precisas para el aprendizaje y evitar el fracaso escolar temprano. Estudios recientes demuestran que entre los 8 y 15 aos de edad, en la poblacin de supervivientes prematuros se aprecia un significativo deterioro de la funcin cognitiva con necesidades de apoyo escolar extra. (O Brian, 2004) Todo esto justifica la puesta en marcha de programas de seguimiento especficos que se centren no slo en los aspectos mdicos sino que tambin presten apoyo a la familia y al beb facilitando el acceso a los centros de atencin temprana y mantengan la orientacin del nio desde un punto de vista global e integrador. Para el personal educativo, acercarse al beb prematuro supone comprender cmo todas estas dificultades van a influir en la expresividad psicomotriz del nio y de qu forma podemos mediar para compensar dichas dificultades. Acometer un trabajo desde este mbito requiere centrarnos en entender las

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

dificultades y posibilidades en el desarrollo del beb prematuro y qu actitudes y relaciones presentan el nio y su familia, intentando que nuestro trabajo sirva para modificar o enriquecer las experiencias de la unidad familiar. Situarnos desde esta perspectiva supone abordar un modelo psicopedaggico de intervencin basado en las teoras del desarrollo cognitivo de Piaget (1969, 1985), centrada en los procesos ms que en los resultados o la ejecucin cognitiva; la teora sociohistrica de Vigotsky (1962, 1973) que plantea la importancia de las relaciones con otras personas ms preparadas en el desarrollo del individuo; y el paradigma ecolgico de Bronfrenbrenner (1979) que se ha desarrollado a partir de las teoras sistmicas. Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: - Sistematizar un protocolo de seguimiento con los nios prematuros en las diferentes reas de desarrollo, proponiendo un marco de trabajo interdisciplinar. - Plantear un modelo de Atencin Temprana que se ajuste a la especificidad del lactante prematuro, llevando implcito el apoyo a la familia. - Confirmar la importancia de la atencin temprana en la prevencin de dificultades en el desarrollo y el aprendizaje. - Realizar una propuesta de trabajo interdisciplinar. - Llevar a cabo un estudio pormenorizado de los factores que influyen en el desarrollo del beb prematuro. Esta investigacin se llev a cabo siguiendo una metodologa experimental, teniendo como muestra

un grupo experimental y uno control formado cada uno al finalizar este trabajo, y teniendo en cuenta la muerte experimental de los sujetos, por 15 nios en cada grupo con caractersticas similares en cuanto al peso y la edad gestacional. El criterio para adjudicar a los nios en uno u otro grupo era su lugar de residencia, aquellas familias que vivan alejadas de la zona donde se encontraba nuestra facultad o aquellos nios que procedan de otras islas conformaron el grupo control. Mientras recogimos la muestra de la investigacin slo un sujeto del grupo control presentaba lesin cerebral significativa; al no tener ningn par similar en el grupo experimental este sujeto fue retirado del estudio para no sesgar los resultados. Las variables seleccionadas para este estudio fueron el tono muscular, los reflejos primarios, la somatometra (Peso, Longitud y Permetro craneal), el control postural, la coordinacin culo-motriz, la utilizacin del objeto, la sociabilidad, la autonoma, el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. El seguimiento interdisciplinar de la poblacin se llev a cabo de la siguiente manera: - Exploracin neurolgica: La valoracin del neurodesarrollo se realizar en el momento en que se inicien las sesiones, en el momento del alta hospitalaria y a las 40-42 semanas de edad concepcional en los RN pretrminos. - Evaluacin neuronosogrfica: A todos se les practicar una ecografa a travs de la fontanela anterior por medio de un ecgrafo sectorial porttil con cabeza rotatoria acoplable de 5, 7,5 y 10 MHz (ALOKA SSD-630). Las exploraciones se efectuarn el primer da de vida, a los tres das, a la semana y posteriormente cada dos semanas, o cuando clnicamente

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

est indicado hasta el momento del alta hospitalaria o hasta la edad concepcional de trmino. - Registros EEGs. Le sern practicados a todos los prematuros incluidos en el presente estudio simultneamente a la exploracin neurosonogrfica. El trazado EEG de fondo fue analizado tenindose en cuenta las siguiente variables: -Mxima duracin del intervalo de inactividad/hipoactividad intersalva: Todo periodo de actividad < 30 mcV en todos los canales excesivamente prolongado para edad concepcional. -Sueo indeterminado excesivo a la edad postconcepcional de trmino. -Persistencia de ritmos theta temporales del prematuro ms all de las 34 semanas de EC Como anomalas EEGs sobreaadidas al trazado de fondo, consideradas de mal pronstico: -Ondas agudas pasajeras excesivas y persistentemente prolongadas en la vida postnatal -Presencia de descargas epileptiformes crticas - Evaluacin desarrollo psicoevolutivo: Para tener diferentes datos que nos permitieran comparar el desarrollo alcanzado por el grupo control y el grupo experimental utilizamos las siguientes pruebas: - Escala Brazelton de evaluacin del comportamiento neonatal, cuando el beb cumpla cuarenta semanas de edad gestacional. Generalmente, los nios se encontraban todava hospitalizados por lo que esta evaluacin se realiz siempre en el contexto hospitalario. - Escala de desarrollo de Brunet-Lezine para el desarrollo psicomotor de la primera infancia. Seleccionamos esta prueba por ser un instrumento frecuen-

temente utilizado en los estudios interdisciplinares, sobre todo en el mbito de la medicina. Esta prueba se pas a todos los nios del estudio al cumplir los cuatro meses de Edad Corregida y a la finalizacin del proyecto, al cumplir los dos aos. Adems de estas pruebas estandarizadas, elaboramos una gua de observacin de los parmetros psicomotrices que definan nuestro modelo de atencin temprana: relacin con los objetos, sociabilidad y control corporal. Esta gua nos permiti llevar un seguimiento ms cualitativo de nuestra intervencin y la evolucin de los nios a lo largo de los dos primeros aos. Para el seguimiento del clima familiar y la deteccin de necesidades en las que centrar la intervencin diseamos un cuestionario sobre el ambiente familiar y el grado de estrs y las expectativas desarrolladas por las familias sobre el desarrollo del nio y sus competencias para la crianza. Para ello tuvimos como referencia la Escala Home de Caldwell y Brad/ ley para medir la calidad del ambiente del hogar. Este estudio tuvo una serie de limitaciones puesto que de los posibles beneficios de la aplicacin del programa de atencin temprana en las diferentes reas, se nos presenta la dificultad de poder establecer conclusiones sobre la relacin concreta con las dificultades de aprendizaje que aparecen en el perodo escolar, debido a la limitacin de tres aos para el desarrollo del proyecto de investigacin. Lo ideal sera hacer un seguimiento de los nios del grupo experimental y control hasta la edad de seis aos, y en funcin de los resultados poder ampliarlo hasta cumplir los ocho aos, cuando aparece el pensamiento operatorio comprobando si aparecen o no dificultades de aprendizaje en ambos grupos

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

de estudio. Otra limitacin de esta investigacin fue debida a la dedicacin que requiri la intervencin con el grupo experimental, dos sesiones a la semana durante dos aos. La disponibilidad de tiempo por parte del equipo de investigacin supuso que la muestra se limitara a 15 nios y nias en cada grupo. Este trabajo se desarroll durante los dos primeros aos de vida del nio prematuro, dividida la intervencin en tres periodos: - Un primer periodo coincidente con la hospitalizacin del beb en la UCIN, donde el nio es atendido por el equipo sanitario y los psicomotricistas en sesiones de atencin temprana de 20 minutos de duracin y con una frecuencia de tres veces por semana. Dicha intervencin se realizar en el Hospital Universitario de Canarias. - Un segundo periodo comprendido entre el alta hospitalaria y el primer ao de edad corregida, asistiendo el nio a dos sesiones individuales semanales de 45 minutos de duracin, en la sala de psicomotricidad de la Facultad de Educacin de la Universidad de La Laguna. - Un tercer periodo, desde el final del primer ao hasta los dos de edad corregida, donde adems de una sesin individual cada nio se incorporar a una sesin de trabajo grupal con otros nios, no necesariamente nacidos de forma prematura. Estas sesiones sern de una hora aproximadamente. Las reuniones con las familias se realizaron con una periodicidad quincenal en los primeros tres meses del desarrollo del nio, para continuar con reunio-

nes bimensuales hasta el primer ao y trimestrales en los siguientes aos, combinando reuniones de grupos de familias con sesiones individuales . Debido a la idiosincracia de cada familia y beb, la periodicidad de estas sesiones se modific en funcin de las necesidades de cada caso. El seguimiento clnico se realiz en las consultas externas del servicio de neonatologa del Hospital Universitario de Canarias siguiendo el protocolo elaborado por dicho servicio como parte del seguimiento de recin nacidos de muy bajo peso.

2.- EL MODELO DE ATENCIN TEMPRANA Debido a la experiencia investigadora del personal educativo de este proyecto, la atencin temprana se llev a cabo desde un modelo de intervencin basado en la psicomotricidad relacional propuesta por A. Lapierre 1977; 1991; 2002; Lapierre y Aucouturier,1980; Llorca Llinares, 2002; Llorca y Snchez, 2003; Snchez y Llorca, 2008; intentando unificar la informacin sobre las diferentes reas de conocimiento: psicologa cognitiva, pedagoga, neurologa, para ser tratadas no de forma aislada sino de una manera global, donde las diferentes habilidades e hitos del desarrollo puedan cobrar sentido para el nio y puedan ser interiorizadas de forma armnica en su desarrollo. Hemos querido situarnos lejos de los modelos clnicos y reeducativos, todava preponderantes en los modelos de atencin temprana de los nios y nias con necesidades educativas especiales. Tratar de hacer esto no ha sido una tarea fcil, sino

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

que ha requerido de un tiempo para ser conscientes y cambiar nuestras actitudes, as como varios aos de trabajo para poder entender cmo crear un marco que permita la vivencia del placer de la relacin, la iniciativa del nio, la expresin de mensajes sobre competencias, y el convencimiento de que el nio puede de esta manera ir mejorando en su desarrollo. Dadas las caractersticas de este proyecto de investigacin, nuestra intervencin se situaba en el inicio de las relaciones primarias para prevenir posibles dificultades posteriores. En este caso nuestra intervencin supuso instaurar referentes sobre el apego, crear huellas de placer corporal e iniciar el deseo de comunicar con los otros y con el entorno. En esta concepcin del trabajo no cabe hablar de cantidad de ejercicios y por eso desaparece el concepto de estimulacin, sino de la calidad de las relaciones que se establecen y como stas puedan ayudar al nio a vivir el placer y sentido de sus acciones, avanzando en su desarrollo. Centrar este discurso desde la psicomotricidad en las primeras edades, nos lleva a hablar del abordaje del cuerpo del nio como medio de expresin. Creemos que Boscaini, 2002; Lapierre y Aucouturier (1977, 1980); Aucouturier, 2004, han sabido concretar a lo largo de sus trabajos qu entendemos por el cuerpo y cmo utilizarlo en la prctica psicomotriz; por lo que sintetizaremos lo que para nosotros pueden ser las ideas fundamentales en este trabajo. Este acercamiento al cuerpo requiere de un anlisis global de la expresividad corporal. Dicho anlisis se basa en que la coordinacin, el equilibrio y el desarrollo postural suponen una comprensin de la flui-

dez del movimiento, pero tambin, de la persona en s. Se hace necesario captar los componentes afectivos, motores y cognitivos que facilitan y dificultan la vivencia del equilibrio, el desarrollo postural; del significado de los movimientos rtmicos y repetitivos, a veces reflejos de un momento evolutivo en el que el sujeto ha quedado anclado, quizs por dificultades para establecer relaciones con el exterior; tambin podemos hablar del sentido del suelo y de la verticalidad, como dominio del beb o del adulto, como necesidad de acogimiento o desconexin de la realidad; podemos analizar la capacidad de autocontrol y de autoconocimiento instrumental y cognitivo, pero tambin, afectivo; observamos e interpretamos la apertura y simetra de las posturas como expresin del encuentro con los otros, consigo mismo; la expresin tnica y los cambios tnicos-afectivos que ocurren en la sesin motivados por las vivencias; la capacidad del nio de percibirse y representarse; el sentido de lo que expresa mediante sus gestos, su mmica o sus acciones, no slo su capacidad cognitiva y motriz, sino tambin sus repeticiones, sus prdidas y vueltas atrs, y el posible sentido- sentimiento- que se desprende, igual que desde nuestras miradas y nuestras acciones. El psicomotricista se sita disponible y a la escucha del nio para acompaarlo desde una relacin respetuosa con sus necesidades e intereses. La lectura corporal que tiene lugar en la sala de psicomotricidad no puede ser entendida por tanto desde un mbito puramente instrumental, tampoco tiene sentido muchas veces si la aislamos de las relaciones que el nio establece con el espacio, con los objetos o con los otros, porque es en estas relaciones donde encontramos un argumento a partir del cual analizar el sentido de su tonicidad, de sus pos-

10

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

turas, de sus dificultades y de sus movimientos. Si no tienen sentido fuera de una dinmica relacional, tampoco podrn ser adecuadamente aprendidos si no es dentro de esta dinmica, por lo que hemos de evitar seguir aprendiendo bajo modelos rgidos y directivos en los que un profesional ejecuta o evala un programa de actividades destinado a cubrir las diferentes reas de la personalidad de forma inconexa y artificial, tal y como se registra en muchos de los inventarios sobre el desarrollo. Nuestro modelo de intervencin se basa en los principios del constructivismo, la necesidad de afectividad, de refuerzo social positivo, del desarrollo de la capacidad de elegir y del camino hacia la adquisicin de la autonoma. Cuando hacemos referencia a una intervencin desde la Educacin Psicomotriz, hacemos referencia a la necesidad de contemplar al nio como un ser capaz, con posibilidades de responder, tener iniciativas, tener un lugar para el xito y los fracasos; a la importante necesidad de tener como interlocutor a un profesional que pueda emocionarlo y ayudarlo a sentirse mejor, para poder continuar construyendo su personalidad. De los cero a los tres aos, el beb ha de realizar una construccin de su propia imagen, para ello ha de diferenciar lo interno de lo externo, el yo del no yo y del otro (Fernndez, 2002). Cuando nace un beb con una grave afectacin en su maduracin o antes de tiempo, hay una escasa reaccin a las diversas manifestaciones que vienen de su entorno, empobrecindose la interaccin con su figura de apego y el establecimiento del vnculo fusional. Las experiencias de placer y displacer quedan ms desdibujadas al no ser consciente del dentro y del fuera, del yo y del otro (Anzieu, 1998). La posibili-

dad del adulto de responder adecuadamente a las demandas del nio se ve sesgada por la angustia que tiene la familia ante la posibilidad de muerte y enfermedad del nio. El beb prematuro nace sin estar preparado para interactuar con el mundo, sus reflejos de succin para iniciar el apego a la figura materna no estn an desarrollados, tampoco el llanto ni la expresin facial como instrumentos de comunicacin que puedan reforzar el mantenimiento de un dilogo tnicoverbal (baby talk). Su vida se ve limitada y rescatada gracias a la maquinaria que le ayuda muchas veces a respirar, a mantenerse caliente, nutrido. Estas posibilidades de la tecnologa si bien le salvan la vida, le impiden acceder a la relacin corporal como primer medio de establecer las relaciones con los otros. Desde la incubadora no son cogidos en brazos, alimentados o mirados prximamente por su familia, lo que los lleva a perodos de desconexin y angustia. Sus experiencias desagradables producen descargas tnicas y arritmias motivadas por el estrs a que son sometidos, y la necesidad de manipulaciones e intervenciones por parte del personal sanitario. A pesar de que cada vez los entornos hospitalarios se vuelven ms clidos para los neonatos (se baja la intensidad de la luz y el sonido, se ponen cortinas para separar a las familias, se dan espacios para el amamantamiento y el mtodo canguro), las familias no logran desarrollar un vnculo seguro con el nio hasta que ste no es dado de alto y marcha a su casa. Las madres manifestaban tener miedo, vergenzapara coger a sus bebs por la fragilidad que

1 1

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

presentaban, a veces incluso hablaban del miedo a vincularse por el temor a la prdida. Cuando la familia observaba cmo nosotros manipulbamos a los bebs en las incubadoras, cmo podan ser cogidos en brazos, observar sus respuestas, entender el sentido de nuestra intervencin, poco a poco se iban atreviendo a estar ms presentes fsicamente para sus hijos. A partir de esta experiencia reflexionamos con el grupo de familias sobre la necesidad de tener ms informacin y modelos de interaccin con sus hijos prematuros en el hospital, pues el temor a hacerles dao las inmoviliza, las hace sentirse incapaces a pesar de poder ser madres y padres con experiencia previa en el cuidado de bebs. Nuestro modelo de intervencin se desarroll con estructuras diferentes en funcin del estadio madurativo de los nios: Cuando el beb se encontraba en la incubadora en las primeras semanas, con poca movilidad y necesidad de ayudas tcnicas como los respiradores, registro encefalogrfico, cardiaco, etc., la estructura de las sesiones era la siguiente: a- Inicio de la interaccin- presentacin, asociacin de un ritmo-sonido a nuestra intervencin b- Utilizacin de la voz como medio de comunicacin- bsqueda de la orientacin auditiva a travs de la incubadora c- Manipulacin suave del cuerpo y bsqueda de posturas recogidas que faciliten el sentimiento de unidad, de reconocimiento e integracin corporal d- Cambios posturales que faciliten diferentes sensaciones de apoyo y ajuste tnico e- Estimulacin propioceptiva para fomentar las sensaciones de equilibracin y conciencia corporal.

f- Contencin a travs del cubrimiento del cuerpo con una manta g- Despedida mediante el masaje, y el acompaamiento a travs de la msica: nanas y Mozart. En este perodo la respuesta tnica del nio nos mostraba si nuestra intervencin estaba siendo placentera o desagradable. El registro del latido cardiaco tambin nos informaba si nuestras manipulaciones eran excesivas o estaban adecuadas a la capacidad de respuesta del nio. A medida que empieza a haber continuidad en las sesiones de trabajo empezamos a observar mayor expresividad en los nios y algunas reacciones corporales que parecen anticipar nuestra intervencin. El uso de las mantitas nos permita calentar al nio, cubrirlo y proporcionarle experiencias de movimiento contenido, experiencias similares a las vivencias intrauterinas. La msica, a veces grabada por la familia, en ocasiones incluso nanas cantadas por la madre, era introducida en la incubadora varias veces al da con el objeto de facilitar el descanso y tambin la posibilidad de que el nio se sintiera acompaado y pudiera asociar este estmulo a momentos de bienestar. En la literatura sobre prematuros habamos encontrado que algunos tipos de msica clsica facilitaban la relajacin y comunicacin cerebral que era influida por la meloda y el ritmo de la composicin musical. Teniendo en cuenta que los bebs responden al sonido desde el estado intrauterino, entendamos que la msica y la voz de los padres podan ser una

12

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

herramienta importante para darle continuidad a la experiencia de maternaje. Cuando las capacidades del nio comienzan a desarrollarse, la mirada, la succin, la sonrisa, el llanto, empezamos a introducir la presentacin de objetos con la finalidad de favorecer la respuesta fsico-sensorial ante los estmulos del ambiente y el uso de la boca como herramienta de conocimiento de su entorno (llevar la mano a su boca, acariciar sus labios, sentir diferentes texturas, sentir la piel del otro, etc.). Cuando el tono va mejorando, tambin es posible ayudar al nio para ir realizando nuevos logros posturales gracias a un mejor ajuste tnico, como iniciar la consciencia de la verticalidad y el control ceflico venciendo la fuerza de la gravedad. A medida que los nios eran ms independientes de la incubadora, pudiendo ser tomados en brazos fuera de ella, recurramos ms a la adaptacin postural en brazos, a los balanceos, a la bsqueda de la mirada y las situaciones de comunicacin en relaciones ms cercanas donde el nio pudiera encontrarse con el rostro y la voz del adulto. El seguimiento visual se iniciaba con la presencia del otro, donde el nio empezaba a orientarse a la voz o al rostro, para pasar con posterioridad al seguimiento de objetos. Las posiciones de tumbado podan tambin ser mantenidas durante ms tiempo intentando que el nio fuera ms activo en los cambios posturales. Una vez que el nio era dado de alta del hospital, dejbamos pasar una semana como tiempo necesario para que hubiera una adaptacin y acomodacin en el hogar a la nueva presencia, para iniciar nuestra intervencin en el Servicio de Atencin Temprana y

Psicomotricidad de la Facultad de Educacin, donde llevbamos a cabo dos sesiones semanales de 30 a 45 minutos de duracin dependiendo de la respuesta del nio y de su progresiva maduracin. Para el desarrollo de este trabajo tenamos en cuenta los siguientes parmetros que permitan llevar un seguimiento de las sesiones: a.- Relacin con el adulto: En este parmetro el psicomotricista intentaba establecer una relacin corporal y gestual con el nio observando cmo ste responda al contacto. As observbamos si con sus posturas, con su tono, con su mirada se mostraba bien ante la relacin corporal, se calmaba o por el contrario se excitaba y se pona irritable. Despus de un largo tiempo en las incubadoras, muchos nios no se adaptaban a ser tomados en brazos prefiriendo cierta distancia para la interaccin. Otros nios se mostraban por el contrario muy pasivos y apticos ante la manipulacin o intervencin del adulto, aumentando con ello nuestro tiempo de intervencin y espera para facilitar poco a poco la comprensin y utilizacin de los mediadores para las relaciones primarias de apego. Cuando encontrbamos experiencias que podan ser placenteras para los nios en la relacin corporal esperbamos por la mirada, las vocalizaciones, los movimientos corporales como elementos que podan modificar la continuidad de esta relacin. Trabajbamos en definitiva sobre la base de la comunicacin, sobre las relaciones de pedir y recibir (Lapierre y Aucouturier, 1980). b.- Relacin con el objeto Los objetos utilizados tanto en el hospital como fue-

13

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

ra de l se mantenan durante largos perodos de tiempo de forma que se hicieran familiares para el nio, intentado incidir de esta manera en su capacidad para el recuerdo. Fuera del hospital tambin bamos introduciendo objetos nuevos que despertaran en el nio otros intereses y motivacin. Los objetos se elegan por su posibilidad de despertar respuestas visuales, auditivas o tctiles. Tambin fuimos introduciendo objetos blandos o duros, dinmicos y estticos. Ante estos objetos observbamos la respuesta corporal del nio que al ver el objeto poda establecer respuestas tnicas de agitacin corporal para mostrar su inters y progresivamente tomar consciencia del uso de los brazos y las manos como herramientas para la manipulacin. Cuando el seguimiento visual, auditivo y la respuesta corporal estaban bien afianzados introducamos situaciones de atencin conjunta donde el nio cambiara su centro de atencin del objeto al adulto tratando de influir de esta manera en los procesos sucesivos de atencin y comunicacin, pensando que el desarrollo de estas habilidades podran compensar las dificultades perceptivas y atencionales que podan presentar los nios prematuros de edad escolar (Guerra,2008). A partir del primer ao, gracias a la imitacin del adulto que se produce porque ste se ha vuelto relevante para el nio afectivamente hablando, iniciamos el uso funcional y simblico de los materiales que permiten ir creando progresivamente juegos de ficcin ms elaborados. Con el uso de diferentes objetos, ms grandes, pequeos, con detalles, con efectos, bamos acompaando al nio en el descubrimiento de los mismos

favoreciendo el desarrollo de los patrones manipulativos. Para ello nos basbamos en la imitacin, la espera a la iniciativa del nio y el modelamiento de sus manos una vez que habamos despertado su inters por conocer. c.- Desarrollo postural y del movimiento En el mbito motriz tratamos de ir favoreciendo un dilogo tnico entre los cuerpos que poco a poco se transformaba en comunicacin y en lenguaje cuando el nio acompaaba sus gestos y posturas de sonidos y, paulatinamente, de acercamiento a las palabras. El placer de jugar, la diversin facilita que el nio utilice cada vez mayores recursos para comunicarse con el adulto. En el mbito motriz, al igual que en el lenguaje, observamos un lento desarrollo en los nios prematuros que a veces aparece incluso por debajo de otras de sus competencias referidas a la edad corregida como el desarrollo postural (O Brian, 2004). A travs de nuestras invitaciones y acciones ldicas, el nio va accediendo a conquistar el espacio, primero a rastras, para pasar despus a gatear y ponerse de pie. En todo este recorrido ha sido fundamental la estimulacin propioceptiva que procura el psicomotricista as como las sensaciones de cada. Caer con placer, sentir la orientacin del cuerpo en movimiento, desarrolla en los nios el deseo y la iniciativa para aventurarse a nuevas conquistas corporales, sin sentirse presionados por ejercicios encaminados a favorecer los hitos motrices y sin miedo a hacerse dao en sus descubrimientos. El movimiento para nosotros cobra sentido cuando ste se produce por el placer de la conquista, el placer propioceptivo o

14

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

la finalidad de llegar ms alto o ms lejos, ir conquistando el espacio para apropiarse de los objetos, para sentirse capaz. Este movimiento facilita tambin los procesos de distanciamiento del adulto, sintindose poco a poco capaz de explorar el espacio y los objetos por s solo, con la mirada pero no ya con la cercana del adulto. Adems de un discurso motriz, hay todo un recorrido latente por el desarrollo de la autoestima, la autonoma y la iniciativa, factores sin duda decisivos para el xito escolar y social. En nuestra investigacin observamos cmo muchos de los nios prematuros mostraban rechazo inicialmente a todas las sensaciones labernticas y de contencin corporal. Este displacer podra estar asociado a las experiencias de manipulacin brusca, de intervenciones mdicas que tienen grabadas en su consciencia corporal. Las experiencias en la sala de psicomotricidad y el acompaamiento dado por el adulto fueron consiguiendo vencer estas dificultades poco a poco. d.- Relacin con los iguales Cuando los nios se desplazaban de manera autnoma (sobre el ao y medio) iniciamos nuestro trabajo en un grupo pequeo de iguales, nios prematuros del proyecto y otros nios con y sin discapacidad que acudan a nuestro Servicio de Psicomotricidad de acuerdo con un convenio de colaboracin entre la universidad y las asociaciones de padres y madres de nios con n.e.e. En este contexto seguimos reforzando los procesos

de imitacin e iniciativa entre iguales, mediando para crear relaciones desde la mirada a la accin conjunta en juegos, favoreciendo los procesos de socializacin y comunicacin. Al principio del trabajo las interacciones eran fruto de la mirada o de compartir el espacio de juego, ms que acciones de compartir o comunicar algo al otro. Al final del segundo ao observamos cmo se inician pequeos juegos de roles y cmo los nios espontneamente se imitan y comparten juegos bsicos sensoriomotores como correr, saltar desde lo alto, bajar de la misma forma por un tobogn, imitndose en los juegos simblicos an sin compartir y siendo capaces de llegar a acuerdos para construir, modelar o representar. Los nios y nias del proyecto Amanda se mostraban en estos grupos abiertos a la participacin y con iniciativa para compartir los juegos, probablemente por la familiaridad con el lugar y con el adulto con el que haban trabajado hasta este momento. Todava con algunos de los nios del proyecto seguimos trabajando en grupo, andamiando para facilitar un mayor grado de simbolizacin, interaccin y, poco a poco, ajuste a las normas del juego y la autorregulacin, caminando an en su proceso de maduracin. 3.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El anlisis de nuestra intervencin se realiz de manera cualitativa a travs de los guiones de observacin y tambin de forma estadstica, utilizando los

15

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

cuestionarios elaborados para las familias, el Brazelton y la Escala Brunet Lezine para comparar entre ambos grupos de nios si existan diferencias significativas en su evolucin. Para este anlisis utilizamos la t de student, para muestras independientes, conscientes de que la muestra era pequea y los resultados muy variados en funcin del ambiente al que estuviera sometido el grupo control. A pesar de estas limitaciones, encontramos diferencias significativas entre ambos grupos cuando los sujetos llegaban a las cuarenta semanas y pasbamos la Escala Brazelton de Evaluacin del comportamiento neonatal, observando cmo la respuesta ante el mdulo social interactivo y la regulacin de estados del grupo experimental avalaba la importancia de la atencin temprana en el entorno hospitalario desde las primeras semanas del nacimiento. La relacin mantenida con estos bebs mientras estaban en las incubadoras facilit la organizacin de su estado tnico-muscular y la orientacin perceptiva para interactuar ante la manipulacin y la presencia del adulto. Nos parece importante resaltar estos dos aspectos como fundamentales a lo largo de nuestra vida para poder aprender de nuestro entorno. La respuesta de ambos grupos en general tambin destac la inmadurez neurolgica que presentan los bebs prematuros de menos de 1.500 gramos de peso. Las diferencias en la dedicacin de la familia, la cultura, la asistencia o no a fisioterapia y a centros infantiles haca que la madurez alcanzada por los nios en el Brunet variara considerablemente de un nio a otro. Los resultados entre ambos grupos y las diferencias en cuanto al desarrollo fueron significativas a los cuatro meses de edad, pero no lo

fueron a los dos aos donde ambos grupos presentaban un desarrollo similar cercano a su edad de desarrollo. Las dificultades ms significativas que ponan de manifiesto ambos grupos hacan referencias al mbito cognitivo. Sera conveniente hacer el seguimiento en las primeras etapas de escolarizacin para valorar su influencia en los aprendizajes escolares. En el anlisis de los cuestionarios realizados por la familia, observamos cmo inicialmente el nivel de expectativas de las familias del grupo experimental sobre sus competencias para el cuidado del nio eran mayores que en el grupo control. El grado de estrs que manifestaron con la crianza de los bebs fue durante los dos aos menor. Estos resultados confirman la necesidad de intervenciones sistmicas y la importancia de incluir en el marco de la atencin temprana el acompaamiento a la familia como factor favorecedor del desarrollo infantil. El propsito de este trabajo era dar a conocer nuestra investigacin y modelo de intervencin en atencin temprana con bebs prematuros, ya que hasta ahora la bibliografa referida a esta poblacin tiene un carcter eminentemente mdico. Nos gustara compartir para poder reflexionar sobre nuestra investigacin y poder llevar a cabo experiencias en otros contextos que permitan ir construyendo el conocimiento sobre la intervencin psicopedaggica en este mbito. Hemos querido dejar constancia de la importancia de la atencin educativa desde el nacimiento, y de cmo sta puede llevarse a cabo ajustndose a las caractersticas del nio y partiendo de nuestra formacin como psicomotricistas relacionales.

16

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010

35

BIBLIOGRAFA ANZIEU, D. (1998 ): El yo- piel. Biblioteca Nueva. Madrid. BAILEY, D.; BUYSSE, V.;SMITH, T. Y ELAM, J. (1992): The effects and perceptions of family im program decisions about Family- Centered practices. Evaluation and Program Planig, 15. Pp. 24-32. BOSCAINI, F. (2001): Funcione tnico-emozionale e processi di cambiamento in psicomotricita en II corpo tonincoemozionale. Res, Verona. BRAZELTON, T.B. Y NUGENT, J.K. (Eds) (1997): Escala para la evaluacin del comportamiento neonatal. Barcelona. Paids. BRONFENBRENNER, V. (1979): The ecology of human development. Masachusetts. Harvard University Press. BRUNET, O. Y LEZINE, I. (1971): Le Developpement Psychologique de la premire enfance. Paris. PUF (traduccin espaola: Batera de tests para medir el desarrollo psicomotor y la escala de visin de la primera infancia. Madrid: MEPSA). COOKE R.W., FOULDER- HUGHES L, NEWSHAM D., CLARKE D. (2004): Ophthalmic impairment at 7 years of age in children born very preterm. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed; 89(3): F249-253. DANGELO, E. (1996): La intervencin psicopedaggica en nios con factores de alto riesgo biolgico durante su desarrollo centrada en los estilos comportamentales de la familia: un estudio etnogrfico en mbito hospitalario. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense. GOLDENBERG, R.L. (1994): The Prevention of low birthweight and its sequelae. Prev-Med. Sep; 23(5). Pp.627-631. GUERRA, V. (2008):La hiperactividad con los dficits de atencin y los excesos de la clnica infantil. Congreso Mundial de Atencin Temprana y Psicomotricidad. Montevideo. GUYER, B. ET ALT. (1996): Annual Summary of Vital Statistics. Pediatrics, 98. Pp.1007-1019. HACK, M.; KLEIN, N.K.; TAYLOR, H.G. (!995): Long Term developmental outcome of low birth weight infants. Future Child. Spring, 5 (1). Pp. 176-196. JIANG ZD, BROSI D.M., WILKINSON A.R. (2001): Hearing impairment in preterm very low birthweight detected at term by brainstem auditory evoked responses. Acta Paediatr. 2001 dec; 90(12): 1411-5. LAPIERRE, A. Y LAPIERRE, A. (1997): El adulto frente al nio. Cientfico-mdica. Barcelona.

17

ISSN: 1577-0788 NMERO

NOV/2010 Universidad de La Laguna.

35

LAPIERRE, A. (2002): El simbolismo de los objetos Ponencia presentada en el Mster de Psicomotricidad de la LAPIERRE, A. (1991): Juego, contacto y relacin. Cuadernos de Psicomotricidad y Educacin Especial, 7, 7-13. Buenos Aires. LAPIERRE A. Y AUCOUTURIER, B. (1980): El cuerpo y el inconsciente en educacin y terapia. Cientfico- mdica. Barcelona. LLORCA, M. Y OTROS (2002) : La prctica psicomotriz: Una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Aljibe. Mlaga. LLORCA, M. Y SNCHEZ J. (2003): Psicomotricidad y necesidades educativas especiales. Aljibe. Mlaga. OBRIAN F., ROTH S., STEWART A., RIFKIN L., RUSHE T., WYATT J. (2004): The neurodevelopmental progress of infants less than 33 weeks into adolescence. Arch Dis Child. 2; 89(3): 207-11. PHAROAH, P.O.; PLATT, M.J.; COOKE, T. (1996): The Changing epidemiology of cerebral palsy. Arch-Dis-Child-FetalNeonatal. Nov, 75 (3). Pp.169-173. PHAROAH, P.O.; COOKE, T.; JONSON, M.A.; KING, R.; MUTCH, L. (1998): Epidemiology of cerebral palsy in England and scotland. Arch-Dis-Child-Fetal-Neonatal. Julio, 79 (1) . Pp.21-25. PIAGET, J. (1969): La psicologa del nio. Madrid. Morata. PIAGET, J. (1985): El nacimiento de la inteligencia en el nio. Barcelona. Crtica. SNCHEZ Y LLORCA (2008): Recursos y Estrategias en Psicomotricidad. Aljibe. Mlaga. TALLIS, J. Y OTROS (1999): Estimulacin temprana e intervencin oportuna. Un enfoque interdisciplinar biopsicosocial. Madrid. Mio y Dvila.

18

También podría gustarte

- Manual de 4 Grado Tinta Fresca para DocenteDocumento80 páginasManual de 4 Grado Tinta Fresca para Docenteflaviaaguirre197693% (27)

- Cuestionario BfiDocumento0 páginasCuestionario Bfinoelia3_4Aún no hay calificaciones

- Tarea 1-1Documento9 páginasTarea 1-1Eimys RodriguezAún no hay calificaciones

- Cuardernillo de Trabajos Prácticos - 2021.Documento26 páginasCuardernillo de Trabajos Prácticos - 2021.diego bAún no hay calificaciones

- Programa de IntervenciónDocumento17 páginasPrograma de IntervenciónJanett Pizan SamanaAún no hay calificaciones

- Dieta Sensoriales Lo Que Necesita SaberDocumento4 páginasDieta Sensoriales Lo Que Necesita Saberruben_peruchaAún no hay calificaciones

- Creación Colectiva de Enrique BuenaventuraDocumento17 páginasCreación Colectiva de Enrique BuenaventuraCarlos PretelAún no hay calificaciones

- Del nacimiento a los primeros pasos: Consejos para mejorar la calidad de vidaDe EverandDel nacimiento a los primeros pasos: Consejos para mejorar la calidad de vidaAún no hay calificaciones

- Corporeidad y MotricidadDocumento21 páginasCorporeidad y MotricidadIsabel Noriega100% (1)

- Interocepción - Cómo Entendemos Las Sensaciones Internas de Nuestro CuerpoDocumento8 páginasInterocepción - Cómo Entendemos Las Sensaciones Internas de Nuestro CuerpoAnonymous K0WWz0Aún no hay calificaciones

- PROYECTODocumento112 páginasPROYECTOAlba SanzAún no hay calificaciones

- Efectos Del Masaje en El Recién Nacido y El LactanteDocumento6 páginasEfectos Del Masaje en El Recién Nacido y El LactanteOfertas TiendasAún no hay calificaciones

- 1b IntroducciónDocumento19 páginas1b IntroducciónCintia AlanisAún no hay calificaciones

- Integracion Sensorial en El DesarrolloDocumento51 páginasIntegracion Sensorial en El DesarrolloJess MendozaAún no hay calificaciones

- Kidsplace Dieta Sensorial PDFDocumento4 páginasKidsplace Dieta Sensorial PDFSandraNuñezAún no hay calificaciones

- Componentes Del Desarrollo Sensorio - Motriz PDFDocumento73 páginasComponentes Del Desarrollo Sensorio - Motriz PDFMelissa IllescasAún no hay calificaciones

- Abordaje Psicomotor ReciennacidoDocumento25 páginasAbordaje Psicomotor ReciennacidoPablo NievaAún no hay calificaciones

- 5 - Masaje InfantilDocumento11 páginas5 - Masaje InfantilsamanthaAún no hay calificaciones

- Los Sitemas Sensoriales-La Integración Sensorial en El Desarrollo y Aprendizaje Infantil (2019) .Documento16 páginasLos Sitemas Sensoriales-La Integración Sensorial en El Desarrollo y Aprendizaje Infantil (2019) .Anali Ramos DíazAún no hay calificaciones

- Arrastre y GateoDocumento6 páginasArrastre y GateochamperinAún no hay calificaciones

- Perfil Ocupacional J.ayresDocumento8 páginasPerfil Ocupacional J.ayresDani RiveraAún no hay calificaciones

- Módulo 3Documento42 páginasMódulo 3MarynellaAún no hay calificaciones

- Manual de Los 100 DiasDocumento84 páginasManual de Los 100 DiasortofonxamaAún no hay calificaciones

- La PosturaDocumento11 páginasLa PosturaOlga BereniceAún no hay calificaciones

- Texto Educación Sensorial Pensar Como Un Bebé PDFDocumento5 páginasTexto Educación Sensorial Pensar Como Un Bebé PDFOrellana B AngeAún no hay calificaciones

- Autismo Infantil: Precursores de La SimbolizaciónDocumento5 páginasAutismo Infantil: Precursores de La SimbolizaciónJuan Larbán VeraAún no hay calificaciones

- La Integracion SensorialDocumento23 páginasLa Integracion SensorialFabiola MelendezAún no hay calificaciones

- Etapas en El Desarrollo de La Visión InfantilDocumento4 páginasEtapas en El Desarrollo de La Visión InfantilJane LunaAún no hay calificaciones

- Informe de PsicomotricidadDocumento9 páginasInforme de PsicomotricidadFernando Lopez Galvez0% (1)

- La Teoria de La Integración SensorialDocumento2 páginasLa Teoria de La Integración SensorialTania Biedermann VillagraAún no hay calificaciones

- Integracion Sensorial - Barbara ViaderDocumento6 páginasIntegracion Sensorial - Barbara ViaderleticiaAún no hay calificaciones

- Movimiento Gateo y AndaderaDocumento16 páginasMovimiento Gateo y Andaderamauricio lopezAún no hay calificaciones

- Equinoterapia y Fisioterapia 2018Documento53 páginasEquinoterapia y Fisioterapia 2018David BorgesAún no hay calificaciones

- Disfunción Motora Oral I REYNO 3-2018 PDFDocumento36 páginasDisfunción Motora Oral I REYNO 3-2018 PDFDelfina Pontoriero100% (1)

- Diplejia en La Parálisis Cerebral Infantil - Neuronas en CrecimientoDocumento9 páginasDiplejia en La Parálisis Cerebral Infantil - Neuronas en CrecimientoNattaly CortésAún no hay calificaciones

- Adaptación e Introducción Del Bebé Al Medio Acuático PDFDocumento24 páginasAdaptación e Introducción Del Bebé Al Medio Acuático PDFBaby SpaAún no hay calificaciones

- Período Sensorio-MotrizDocumento10 páginasPeríodo Sensorio-MotrizNadia Silvana PérezAún no hay calificaciones

- Periodos SensiblesDocumento100 páginasPeriodos SensiblesKarinaAún no hay calificaciones

- Bateria y Estrategias de Integración SensorialDocumento10 páginasBateria y Estrategias de Integración SensorialCindy Muñoz JelvezAún no hay calificaciones

- Guia Integración SensorialDocumento107 páginasGuia Integración SensorialLRSAún no hay calificaciones

- NeurodesarrolloDocumento29 páginasNeurodesarrolloArgumedo Gerardo. BAún no hay calificaciones

- La Clinica Psicomotriz en Ninos Con PlurideficienciasDocumento7 páginasLa Clinica Psicomotriz en Ninos Con PlurideficienciasMartina VillalbadipAún no hay calificaciones

- Plan de Intervencion de Acuerdo Al Modelo de Intervencion de Janes AyresDocumento10 páginasPlan de Intervencion de Acuerdo Al Modelo de Intervencion de Janes AyresSandra AlvaAún no hay calificaciones

- Examen NeurologicoDocumento10 páginasExamen NeurologicoGiovanny Alberto Gomajoa RuizAún no hay calificaciones

- La Terapia de Integracion Sensorial DesdDocumento53 páginasLa Terapia de Integracion Sensorial DesdARICEL SALDIVIAAún no hay calificaciones

- Documento Heces Isabelle BeaudryDocumento8 páginasDocumento Heces Isabelle BeaudryKarla Carazo100% (1)

- MANUAL PARA LA VIGILANCIA DEL DESARROLLO INFANTIL (0-6 AñOS) EN EL CONTEXTO DE AIEPIDocumento70 páginasMANUAL PARA LA VIGILANCIA DEL DESARROLLO INFANTIL (0-6 AñOS) EN EL CONTEXTO DE AIEPIMac Perez Lopez100% (1)

- Integración Sensorial PDFDocumento16 páginasIntegración Sensorial PDFmartava14Aún no hay calificaciones

- LA INTEGRACIÓN SENSORIAL Y EL NIÑO - Ayres ResumenDocumento27 páginasLA INTEGRACIÓN SENSORIAL Y EL NIÑO - Ayres ResumenDiego GarateAún no hay calificaciones

- Apoyo Simetrico en Codos PDFDocumento15 páginasApoyo Simetrico en Codos PDFAurelia IlqAún no hay calificaciones

- ATD5 Inventario de Desarrollo Battelle BDIDocumento2 páginasATD5 Inventario de Desarrollo Battelle BDIcarolinaAún no hay calificaciones

- Comedores Quisquillosos o Cuerpos QuisquillososDocumento7 páginasComedores Quisquillosos o Cuerpos QuisquillososPaulina Bermejo AlvarezAún no hay calificaciones

- Educa a tu hijo. VII: Orientaciones de tres a cuatro añosDe EverandEduca a tu hijo. VII: Orientaciones de tres a cuatro añosAún no hay calificaciones

- No son solo historias…: …son diálogos entre la vida cotidiana y la cienciaDe EverandNo son solo historias…: …son diálogos entre la vida cotidiana y la cienciaAún no hay calificaciones

- Educa a tu hijo. V: Programa para la familia dirigido al desarrollo integral del niño. Orientaciones de uno a dos añosDe EverandEduca a tu hijo. V: Programa para la familia dirigido al desarrollo integral del niño. Orientaciones de uno a dos añosAún no hay calificaciones

- De la emoción de girar al placer de aprender: Implicaciones educativas de la estimulación vestibularDe EverandDe la emoción de girar al placer de aprender: Implicaciones educativas de la estimulación vestibularAún no hay calificaciones

- Visita Al Laboratorio de Neurodesarrollo en El Instituto Nacional de PediatríaDocumento2 páginasVisita Al Laboratorio de Neurodesarrollo en El Instituto Nacional de PediatríaLydia Hernandez LopezAún no hay calificaciones

- Conformación Del Equipo de Estimulación Temprana de LaDocumento16 páginasConformación Del Equipo de Estimulación Temprana de LamaleguiAún no hay calificaciones

- Adquisicion Fono Logic A en PrematurosDocumento7 páginasAdquisicion Fono Logic A en PrematurosPablo PesceAún no hay calificaciones

- Plan de Atencion TEA Catalunya Revisado 02 2013 PDFDocumento107 páginasPlan de Atencion TEA Catalunya Revisado 02 2013 PDFnoelia3_4Aún no hay calificaciones

- Terapia Cognitivo-Conductual UNEDDocumento4 páginasTerapia Cognitivo-Conductual UNEDnoelia3_4Aún no hay calificaciones

- Psicopatología - Tema13 AutoevaluaciónDocumento2 páginasPsicopatología - Tema13 Autoevaluaciónnoelia3_4Aún no hay calificaciones

- Guia PsicofarmacologiaDocumento12 páginasGuia PsicofarmacologiaJudith Perez PerezAún no hay calificaciones

- 2013 14 Enunciados PEC 2. Análisis de DatosDocumento2 páginas2013 14 Enunciados PEC 2. Análisis de Datosnoelia3_4Aún no hay calificaciones

- Psicobiologia PDFDocumento21 páginasPsicobiologia PDFBeatriz CesAún no hay calificaciones

- Que Es Un ParadigmaDocumento29 páginasQue Es Un ParadigmaDaniel MorenoAún no hay calificaciones

- Informe Final de Avances y Dificultades de Los EstudiantesDocumento6 páginasInforme Final de Avances y Dificultades de Los EstudiantesIesan Pablo100% (1)

- PachonDocumento27 páginasPachonCindy RamirezAún no hay calificaciones

- Semana 3 Administracion de ProcesosDocumento2 páginasSemana 3 Administracion de ProcesosaliZoOn black0% (1)

- Las Cinco Rs para Superar El FracasoDocumento4 páginasLas Cinco Rs para Superar El FracasoSEGURIDAD E HIGIENE FIFESAAún no hay calificaciones

- El Conductismo PavlovDocumento29 páginasEl Conductismo PavlovOlga Ortega100% (1)

- Bimestre III Planeación Español Segundo SecundariaDocumento10 páginasBimestre III Planeación Español Segundo SecundariaVelazquez Luna EveAún no hay calificaciones

- CyberItalian - Gramática - Pronombres y Preposiciones - Cursos de Italiano OnlineDocumento11 páginasCyberItalian - Gramática - Pronombres y Preposiciones - Cursos de Italiano OnlineHoracio MarmotoAún no hay calificaciones

- El Enfoque Comunicativo Textual - NoemiDocumento20 páginasEl Enfoque Comunicativo Textual - NoemiMichael Pacha QuispeAún no hay calificaciones

- Areas SubareasDocumento5 páginasAreas SubareasFranklin PuriskiriAún no hay calificaciones

- Tractatus Logico-Philosophicus Estructura Del LibroDocumento12 páginasTractatus Logico-Philosophicus Estructura Del LibroPacoPicasso100% (1)

- Construir La Autoridad Tedesco ResumenDocumento1 páginaConstruir La Autoridad Tedesco ResumenCamila RivarolaAún no hay calificaciones

- Plan de Aula Ciencia, Tecnologia y SociedadDocumento8 páginasPlan de Aula Ciencia, Tecnologia y Sociedadmariangelica7Aún no hay calificaciones

- Reto 3 Comunicacion (40003A - 762)Documento10 páginasReto 3 Comunicacion (40003A - 762)Saray Manjarrez MelendezAún no hay calificaciones

- El Futuro Se Decide Antes de Nacer. La Terapia de La Vida IntrauterinaDocumento362 páginasEl Futuro Se Decide Antes de Nacer. La Terapia de La Vida IntrauterinaCarlos Sánchez-Beato ValeroAún no hay calificaciones

- Lengua 2 ESO Solucionario Unidad 5Documento6 páginasLengua 2 ESO Solucionario Unidad 5Anonymous EPL29GWC0Aún no hay calificaciones

- WEB - Constelaciones Familiares PDFDocumento9 páginasWEB - Constelaciones Familiares PDFGema Viteri AmaguaAún no hay calificaciones

- CalmDownKit FeelingCards-ES 64135d8f22d4bDocumento21 páginasCalmDownKit FeelingCards-ES 64135d8f22d4bAndrea MielesAún no hay calificaciones

- Sobre Cultura, Heterogeneidad, DiferenciaDocumento14 páginasSobre Cultura, Heterogeneidad, DiferenciaAleyda Cárdenas50% (2)

- Tecnico Catastro PDFDocumento54 páginasTecnico Catastro PDFmartin boteroAún no hay calificaciones

- Biopsicología de La EmociónDocumento2 páginasBiopsicología de La EmociónkarlaAún no hay calificaciones

- Razonamiento Verbal PDFDocumento127 páginasRazonamiento Verbal PDFJose Francisco Horna GonzalezAún no hay calificaciones

- Fichas-Descriptivas Fin de Curso 5 y 6Documento34 páginasFichas-Descriptivas Fin de Curso 5 y 6Alberto HgAún no hay calificaciones

- Comunicación Táctil Visual AudiovisualDocumento4 páginasComunicación Táctil Visual AudiovisualMery Lourdes Navarro TurpoAún no hay calificaciones

- Tarea - Resumen Cap. 5-8 - Grupo 2Documento9 páginasTarea - Resumen Cap. 5-8 - Grupo 2Flor Maria Obispo RicapaAún no hay calificaciones

- Yukio Mishima Cuentos Completos1Documento48 páginasYukio Mishima Cuentos Completos1Brenda DalleAún no hay calificaciones