Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

La Revolución en Marcha. La Transición Demógrafica y Surgimiento de Nuevas Formas de Convivencia Familiar

La Revolución en Marcha. La Transición Demógrafica y Surgimiento de Nuevas Formas de Convivencia Familiar

Cargado por

Mary UribeTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

La Revolución en Marcha. La Transición Demógrafica y Surgimiento de Nuevas Formas de Convivencia Familiar

La Revolución en Marcha. La Transición Demógrafica y Surgimiento de Nuevas Formas de Convivencia Familiar

Cargado por

Mary UribeCopyright:

Formatos disponibles

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx www.bibliojuridica.org

LA REVOLUCIÓN EN MARCHA.

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y EL SURGIMIENTO DE

NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR

José Carbonell1

Sumario: I. Introducción. II. La importancia de la fa-

milia en el siglo XXI. III. La transición demográfica y

familiar. IV. La educación de las mujeres como punto

de quiebre. V. Conclusiones.

I. Introducción

Cuando Bill tenía diez años, sus padres se separaron y divorciaron.

Él vivía en casa de su madre y veía al padre los sábados. Cuatro

años después su madre se casó de nuevo, y así Bill tuvo un padre

más, su padrastro. A los dieciocho años, Bill dejó la casa materna

para ingresar a la universidad, y después del examen final él y su

amiga se fueron a vivir juntos. Un año y medio más tarde se casa-

ron y pronto tuvieron un hijo; no obstante, a los pocos años el ma-

trimonio se fue distanciando, Bill y su mujer finalmente pidieron

el divorcio, y la mujer obtuvo la custodia del niño. Tres años des-

pués, Bill se casó nuevamente, con una mujer que tenía un hijo de

un matrimonio anterior, y juntos engendraron un nuevo hijo. 2

En la década de los cincuenta del siglo veinte, la historia fami-

liar de Bill sería realmente excepcional; sin embargo, en la actua-

lidad no resulta nada extraordinario, todo lo contrario, parece que

empieza a ser la pauta más común.

1 Con la colaboración de Aline Flores.

2 Beck-Gernsheim, Elisabeth, La reinvención de la familia. En busca de

nuevas formas de convivencia, Barcelona, Paidós, 2003, p. 38.

1

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

2 JOSÉ CARBONELL

Actualmente el concepto de “familia” se encuentra en franca

transformación. La idea tradicional de la familia es una categoría

que por momentos ya no concuerda con la realidad que se vive en

la mayoría de países desarrollados —ni en buena parte, de los de

nuestro entorno. En las décadas recientes “se ha ido desplegando

un abanico de variantes, una sutil diferenciación de formas de con-

vivencia que no tienen cabida en las categorías usuales— o bien,

como aquí, en las categorías acostumbradas de las estadísticas ofi-

ciales sobre los hogares”.3

Parece que desde hace años los postulados tradicionales pierden

fuerza y vigencia. Si bien no desaparecen —en realidad están lejos

de hacerlo—, van dejando cada vez más espacio para el surgimien-

to de nuevas formas de convivencia familiar; así, en el seno de las

sociedades surgen nuevas opciones, mayores posibilidades de elec-

ción, nuevos modelos de convivencia más allá de las habituales.

En este sentido, ya no se habla de la familia en singular, sino

de familias, en plural. Incluso se está sustituyendo por conceptos

como “formas de vida familiar” o “formas de convivencia”.

En este trabajo discutiremos la importancia que tiene la familia

en la actualidad —o de las formas de vida familiar, para ser con-

gruentes con lo dicho líneas arriba— y el papel que debe jugar en la

sociedad postindustrial o del conocimiento. Asimismo, abordaremos

la transición radical —tanto demográfica como familiar— que se

está viviendo en la mayoría de países del hemisferio occidental, jun-

to con el marcado aumento del nivel educativo de las mujeres, como

uno de los factores explicativos. Finalmente planteamos una serie

de reflexiones a manera de conclusión, en la que se analizan las con-

secuencias que está teniendo —y tendrá— dicha revolución social.

II. La importancia de la familia en el siglo xxi

La importancia de la familia en la actualidad es capital; en nues-

tras sociedades —postindustriales o del conocimiento—, los indivi-

duos requieren obligadamente un sistema de socialización y apoyo.

3 Ibidem, p. 14.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

LAS NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 3

En este sentido, la familia influye por ejemplo, en el campo de

la economía

a través de la oferta de mano de obra más o menos cualificada, a

través de la demanda de bienes de consumo o mediante las estrate-

gias de colocación de sus miembros en la estructura social. Las des-

igualdades sociales y la movilidad social están muy marcadas por el

origen familiar de los individuos, ya que es en la infancia cuando se

crean las bases de las futuras oportunidades vitales de los individuos.

Por un lado, la familia favorece la continuidad de la estructura social

mediante la colocación de sus hijos en posiciones sociales que per-

mitan garantizar o aumentar el estatus social de sus miembros y, por

otro lado, la familia, y en las últimas décadas sobre todo las mujeres,

son actores importantes del cambio social.4

Hoy en día las sociedades y economías postindustriales enfren-

tan dilemas completamente novedosos y diferentes a los que preva-

lecían durante buena parte del siglo anterior. Como atinadamente

apunta Martin Carnoy:

El entorno laboral actual exige familias bien informadas, muy

organizadas y estables que puedan apoyar a los trabajadores y a

sus hijos en un entorno laboral flexible. Ese entorno laboral se ca-

racteriza por una mayor inestabilidad en el empleo. Eso significa

que los miembros de la familia modifican sus situaciones laborales

más frecuentemente que en el pasado (y pueden sufrir periodos

de desempleo más frecuentes) y que los cambios laborales pueden

suponer la adquisición de nuevas cualificaciones y, por tanto, más

educación. Es probable que los entornos laborales del futuro sean

todavía más flexibles que los actuales, de modo que las presiones

que puedan sentir los adultos respecto a sus propias necesidades de

una mayor educación se suman a las necesidades educativas de sus

hijos. Todo esto constituye un mundo en el que la implicación de la

familia en la educación de sus hijos es más importante y compleja

que en el pasado.5

4 Jurado, Teresa, “Las nuevas familias españolas”, en González, Juan Jesús

y Miguel Requena (edits.), Tres décadas de cambio social en España, Madrid,

Alianza Editorial, 2005, p. 51.

5 Carnoy, Martín, El trabajo flexible en la era de la información, Madrid,

Alianza Editorial, 2001, p. 138.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

4 JOSÉ CARBONELL

El entorno actual, en consecuencia, no se encuentra exento de

riesgos para los individuos y sociedades; todo lo contrario, hoy

en día, la necesidad de hacer frente y gestionar dichos riesgos se

encuentra presente igual que en el pasado; sin embargo, las difi-

cultades dentro de la sociedad del conocimiento en la que estamos

inmersos, son diferentes a los que debíamos enfrentar a lo largo

del siglo pasado.

De hecho podemos afirmar que:

un riesgo individual se convierte en “social” por tres razones. En

primer lugar, ocurre cuando el destino de un individuo (o, mejor,

de muchos individuos) tiene consecuencias colectivas; cuando se

halla en juego el bienestar de la sociedad. En segundo término,

los riesgos se hacen sociales simplemente porque la sociedad los

reconoce como merecedores de atención pública. Y en tercer lugar,

la creciente complejidad de la propia sociedad significa que una

parte aún mayor de los riesgos se originan en fuentes que escapan

al control de cualquier individuo.6

Como puede suponerse, tradicionalmente la familia ha sido el

lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos so-

ciales de sus miembros: el pacto entre las diferentes generaciones

suponía por ejemplo, que los jóvenes —y sobre todo las muje-

res— cuidaran de las personas dependientes, es decir, de los niños

y adultos mayores.

El tipo de familia imperante formaba parte de una estructura de

riesgos de la posguerra. La política social presuponía, y fomentaba

activamente, la norma del varón cabeza de familia y la mujer ama

de casa. Los riesgos percibidos no tenían tanto que ver con el di-

vorcio o con las madres sin pareja como con la posibilidad de que

el varón cabeza de familia perdiera su capacidad de proporcionar

un salario familiar suficiente. De ahí el énfasis en el mantenimiento

de los ingresos y la protección laboral.7

6 Esping-Andersen, Gosta, Fundamentos sociales de las economías postin-

dustriales, Barcelona, Ariel, 2000, p. 55.

7 Ibidem, p. 194.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

LAS NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 5

Sin embargo, cuanto más generalizados y extendidos resulten

los riesgos, más difíciles serán de enfrentar de forma individual

(o familiar), y por tanto, existe una mayor probabilidad de no

poder afrontarlos adecuadamente.

A diferencia de las sociedades industriales del siglo XX —en

donde la cobertura de las contingencias se concentró básicamente

en los extremos dependientes de la vida, es decir la infancia y la ve-

jez—, en la sociedad postindustrial surgen nuevos riesgos, produc-

to de una mayor inestabilidad familiar e inseguridad profesional y

económica. Todo parece apuntar a que los sectores más afectados

son los jóvenes y las personas que están iniciando la vida adulta.

En consecuencia, el Estado —a través de la política social— no

sólo debe cubrir los riesgos tradicionales (como el caso del desem-

pleo, enfermedad e incapacidad, o vejez); “También debe respon-

der a las nuevas necesidades sociales, como conciliar el trabajo, la

vida familiar y la educación, además de la necesidad de negociar

cambios en el entorno familiar y laboral a lo largo de la vida”. 8

Además, como se esbozó líneas arriba, la familia es todavía el

principal mecanismo para alcanzar una mayor igualdad de opor-

tunidades; sin duda:

Los nuevos riesgos que enfrentan las familias pueden tener conse-

cuencias potencialmente importantes en el bienestar y en la eficien-

cia. Si nos interesa la igualdad y la justicia social, debemos tomar

nota de un hecho social fundamental: las coyunturas y las oportuni-

dades que ofrece la vida en la sociedad actual están tan arraigadas

en el legado social, como en el pasado. En el siglo XX, las reformas

a la asistencia social fueron en gran medida exitosas porque dieron

más seguridad al ingreso, redujeron la desigualdad en la distribu-

ción salarial y fomentaron el acceso universal a la educación. Pero

contrario a las expectativas, con la educación no se logró debilitar el

efecto de la herencia social. Los logros educativos y ocupacionales

siguen tan estratificados como antes. Es evidente que el efecto de

los progenitores en las habilidades cognoscitivas de sus hijos sigue

8 Esping-Andersen, Gosta, et al., Por qué necesitamos un nuevo Estado

benefactor, México, McGraw-Hill, 2007, p. X.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

6 JOSÉ CARBONELL

siendo fuerte. No hay duda de que varía sustancialmente la intensi-

dad de este efecto de uno a otro país, y la variación parece relacio-

narse con los niveles generales de desigualdad social. El efecto se

debilita sistemáticamente, más que en otros países, en los escandi-

navos, y mucho más en Estados Unidos. …el efecto hereditario es

menor en los países nórdicos por su compromiso extraordinario con

la inversión en los niños y las familias.9

En la sociedad actual, el castigo por carecer de habilidades cog-

nitivas es muy elevado; quienes carecen de ellas estarán destinados

a (o atrapados en) empleos no calificados, precarios y con salarios

bajos. La huella de la “herencia social” —que en una buena parte

aporta la familia— es hoy más que nunca indispensable para no

quedar descolgados de la sociedad del conocimiento.

El nivel de conocimientos y habilidades mínimo para poder

participar aumenta constantemente. La necesidad de igualar las

oportunidades vitales está más presente que nunca antes a lo largo

de la historia. Por tanto, un enfoque centrado en la infancia es un

requisito imprescindible para las economías modernas, basadas en

el conocimiento. De hecho, las habilidades y la preparación de las

personas será (y está siendo ya) la única ventaja real y sostenible en

el tiempo de las sociedades que pretendan desarrollarse; y —según

demuestra la literatura especializada— una buena parte viene de-

terminada por el contexto familiar en donde crecen nuestros niños.

El móvil principal de las oportunidades que ofrece la vida se en-

cuentra en las condiciones familiares de la infancia, y una vez en la

edad adulta, el hogar aporta significado al individuo en el transcurso

de su vida. Aquí es donde las ventajas y las desventajas sociales se

trasmiten y activan; es aquí donde los riesgos y las necesidades

sociales encuentran su expresión primaria y es aquí también donde

se encuentra la red de seguridad social.10

9 Esping-Andersen, Gosta,“Una estrategia de inversiones centrada en los

niños”, op. cit., p. 27.

10 Ibidem, p. 29.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

LAS NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 7

Así pues, el papel de la familia en la actualidad sigue siendo pre-

ponderante. El contexto familiar sigue determinando en buena me-

dida, las habilidades cognoscitivas y sociales de los individuos; lo

que va a significar que dichos miembros tengan acceso a mayores

oportunidades a lo largo de la vida o por el contrario sean exclui-

dos. Y no hay que olvidar que la propia familia sigue siendo la en-

cargada de gestionar y absorber gran parte de los riesgos sociales.

III. La transición demográfica y familiar

En las últimas décadas, se llevó a cabo una doble transición

social. Por un lado las variables demográficas clave, y por el otro

todo lo relacionado con la familia. Ambos se encuentran inmersos

en una transformación radical.

Como se ha dicho en el apartado anterior, el concepto de fami-

lia, por ejemplo, está sufriendo una importante evolución. Al punto

que resulta difícil reconocerla en las descripciones que de ella se

hacían a mediados del siglo pasado. Actualmente, la organización

tradicional —de hombre sustentador y mujer ama de casa—11 es

francamente minoritaria en algunos países.

En la actualidad

nos encontramos en medio de una revolución demográfica y de

comportamiento de las familias, encabezadas por mujeres que han

abrazado su independencia como personas y una carrera para toda

11 Durante buena parte del siglo XX, el modelo familiar imperante —en

torno al cual se organizaban las sociedades— era aquel en el cual el hombre era

el encargado del sustento económico (generalmente la única fuente de ingreso

familiar y el titular de los derechos laborales y de la protección social), mientras

que la mujer era la responsable del trabajo “reproductivo”, es decir, ama de casa.

Este “reparto de funciones” se desarrollaba a lo largo de la vida: las mujeres

abandonaban su trabajo al casarse, quedando a cargo de los cuidados de los hi-

jos, y más tarde de los padres (y suegros) ancianos. Por su parte, los hombres

estudiaban más o menos hasta los 16 años, a partir de ese momento ingresaban

al mercado laboral, donde se mantenían de forma ininterrumpida hasta su jubi-

lación, aproximadamente a los 65 años, disfrutando de algunos años de retiro.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

8 JOSÉ CARBONELL

la vida. El matrimonio es menos una necesidad económica y más

una decisión personal, lo cual también se traduce en la prolife-

ración de nuevos arreglos familiares y domésticos mucho menos

estables. Cada vez son menores las probabilidades de que el niño

promedio pase su infancia con ambos padres. Todo esto es reflejo

de una mayor libertad individual para elegir, pero también de inse-

guridad y riesgos”.12

Esta evolución se caracteriza porque la estructura familiar está

sufriendo13 importantes cambios que tienen que ver con el aban-

dono —por parte de los individuos más jóvenes— de la familia

nuclear tradicional (lo que incluye el caso de las familias extendi-

das en donde conviven hasta tres generaciones) y por el creciente

proceso de individualización.

Se habla ya de la posmodernización de la familia, haciendo re-

ferencia a que “ya no existe un modelo único de vida en familia

que se considere ideal y con arreglo al cual se juzga la vida de

los conciudadanos, sino que los modos de entrada, permanencia y

salida de la vida familiar son considerados un asunto privado”. 14

Dentro de esta gran transformación social destaca el término

apuntado líneas arriba: la individualización, esto significa que pre-

valecen valores como la autonomía individual, en detrimento de

las normas y conductas tradicionales.

12 Esping-Andersen, G., et al., Por qué necesitamos un nuevo Estado bene-

factor, op. cit., p. 2. En este sentido, como atinadamente menciona Beck-Gerns-

heim, “es verdad que en otros tiempos hubo toda una gama de formas de convi-

vencia en pareja, no únicamente la de la familia unitaria. Pero mientras que esto

tenía que ver, la mayoría de las veces, en tiempos pasados, con circunstancias

externas, hoy se funda en la propia decisión. Aquellas personas que hoy en día

no llevan su vida conforme al modelo de la llamada familia normal lo hacen, con

frecuencia, porque para ellas ya han dejado de tener sentido las valoraciones so-

bre lo que es normal”. La reinvención de la familia. En busca de nuevas formas

de convivencia, Barcelona, Paidós, 2003, pp. 35 y 36.

13 En algunos países, como es el caso de los nórdicos, dicha transformación

empezó mucho antes y por lo tanto ya se pueden observar sus efectos incluso en

las décadas de los años sesenta y setenta.

14 Meil, Gerardo, La posmodernización de la familia, Madrid, Acento Edi-

torial, 1999, p. 9.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

LAS NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 9

En este sentido, el proceso de individualización puede entenderse

como una característica cultural de la sociedad actual a través de la

cual los individuos, en diversos aspectos de su vida, enfatizan la liber-

tad y la autonomía individual para elegir sus principios morales,

sus creencias y sus formas de vida. En consecuencia, también se-

rán más tolerantes respecto de otros valores, creencias y formas de

vida, a la vez que tendrán menor confianza en toda clase de institu-

ciones sociales, especialmente las más autoritarias”.15

La individualización implica que las personas se liberan de

los roles establecidos por la sociedad o la familia (tradicional),

y se expresa:

en la pluralidad de formas de arreglos de familia y el aumento

de la valoración del derecho a actuar de acuerdo a preferencias

y elecciones personales, independientemente de la tradición y la

religión, lo que requiere alternativas socialmente aceptables. En el

ámbito de los valores, esto debiera expresarse en una mayor tole-

rancia de comportamientos alternativos a los considerados como

tradicionales.16

En la actualidad los individuos hacen especial énfasis en la li-

bertad y autonomía. Eligen los principios morales, las creencias

así como sus formas de vida, y no aceptan imposiciones. La cre-

ciente autonomía —y el desarrollo de sus propias normas— impli-

ca que los valores tradicionales, institucionalizados en el seno de

la sociedad, van perdiendo vigencia y convirtiéndose cada vez más

en minoritarios.

Según Lesthaegue, los adultos jóvenes hoy en día tienen nue-

vas motivaciones: hay mayores expectativas sobre las relaciones

(familiares y de pareja), y nuevas exigencias por alcanzar mayor

15 Herrera Ponce, María Soledad, Individualización social y cambios de-

mográficos: ¿hacia una segunda transición demográfica?, Madrid, CIS-Siglo

XXI, 2007, p. 164.

16 Ibidem, p. 183.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

10 JOSÉ CARBONELL

autonomía individual.17 En este sentido, “cuanto más alto es el

nivel de individualización general de un país, menores son los ni-

veles de filiación (menos fecundidad y menores tamaños de hogar)

y menores son los niveles de conyugalidad (debido a mayor edad

promedio del matrimonio)”.18

En particular, existen estrechas relaciones entre algunas ten-

dencias demográficas,

como el aumento de la cohabitación, el retraso de la parentalidad y

la disminución de la fecundidad total, y determinadas orientacio-

nes de valor, tales como: secularización, menor moralidad civil,

acentuación de autonomía individual, posmaterialismo, roles de

género más simétricos, emancipación femenina y tolerancia hacia

nuevos grupos sexuales.19

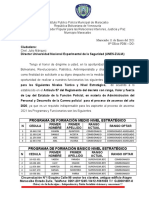

Los datos de la tabla uno muestran la gigantesca caída del índice de

matrimonios en los países más desarrollados (incluido México). En

algunos casos —como Japón, Holanda, Reino Unido, Francia o Es-

paña— el declive ha sido igual o mayor al 50%. En otros —como

Noruega, Finlandia o Suecia— la reducción ha sido menor durante

este periodo, ya que estos países habían empezado antes con dicha

transición.

Cabe mencionar los casos de Japón, Irlanda, Italia o España,

estos países destacan por tener culturas y valores bastante conser-

vadores; sin embargo, el declive del número de matrimonios no es

menor, todo lo contrario, están inmersos también en el proceso de

transformación apuntado.

Por otro lado, como ya se ha dicho, esta transición consiste en la

difusión de una serie de nuevos comportamientos familiares, en

particular:

17 Lesthaegue, Ron, “The Second Demographic Transition in Western Coun-

tries: An Interpretation”, en Oppenheimer, K. y An-Magritt J. (edits.), Gender and

Family Change in Industrialized Countries, Oxford-Claredon Press, 1995.

18 Herrera Ponce, María Soledad, op. cit., p. 233.

19 Ibidem, p. 56.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

LAS NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 11

en la escasa nupcialidad y en la posposición del matrimonio y la

maternidad, en la cohabitación de las parejas, en la inestabilidad ma-

trimonial, en la reproducción al margen de la pareja, en los nuevos

modelos de formación de hogares y, en general, en la práctica de

estrategias vitales de índole no familiar durante periodos creciente-

mente largos del ciclo vital. Sin ningún género de dudas, las protago-

nistas más destacadas de esos cambios han sido —y siguen siendo—

las mujeres, por mucho que los vientos del cambio familiar terminen

por arrastrar también a los hombres.20

Tabla 1

Tasa bruta de matrimonios (por cada mil habitantes)

7.31

EEUU 10.60

5.71

Japón 10.00

4.41

Holanda 9.48

Finlandia 5.59

8.84

4.60

Canadá 8.80

4.43

R. Unido 8.47

Promedio OCDE 5.00

8.14

Francia 3.97

7.75

Grecia 4.68

7.67

Noruega 5.13

7.58

Alemania 4.62

7.40

Dinamarca 5.97

7.38

Italia 4.01

7.35

España 3.76

7.32

México 5.63

7.30

5.17

Irlanda 7.04

Suecia 5.17

5.38

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

2009 1970

Fuente: OECD Family database, http://www.oecd.org/

En este último punto hacen especial énfasis Inglehart y Welzel;

afirman que dentro de las sociedades postindustriales, un compo-

nente fundamental del proceso de modernización es la tendencia

hacia una mayor igualdad de género.21

20 González, Juan Jesús y Requena, Miguel (edits.), Tres décadas de cambio

social en España, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 12.

21 Inglehart, Ronald y Welzel, Christian, Modernización, cambio cultural y

democracia: la secuencia del desarrollo humano, Madrid, CIS-Siglo XXI, 2006,

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

12 JOSÉ CARBONELL

Tabla 2

Índice de paridad de género. tasa de matriculación femenina en

educación superior (respecto de los hombres)

1970 1980 1990 2000 2009*

Alemania — — 0.741 0.91 —

Austria 0.432 0.72 0.884 1.070 1.18

Canadá — — 1.223 1.34 1.36

Dinamarca 0.614 0.983 1.117 1.36 1.47

España 0.373 0.737 1.074 1.18 1.24

Estados Unidos 0.692 1.067 1.236 1.32 1.40

Francia — 0.876 1.143 1.22 1.28

Italia 0.608 0.746 0.959 1.29 1.42

Japón 0.392 0.499 0.651 0.85 0.89

México 0.257 0.466 — 0.94 0.97

Noruega 0.461 0.909 1.214 1.46 1.64

Holanda 0.403 0.641 0.82 1.03 1.12

Reino Unido 0.509 0.599 0.936 1.19 1.39

Suecia 0.767 0.867 1.188 1.46 1.58

Suiza — 0.405 0.525 0.75 1.01

* Dato más reciente.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de http://www.unesco.org/

IV. La educación de las mujeres como punto de quiebre

El giro hacia la individualización se relaciona especialmente

con mayores niveles educativos de las mujeres. La creciente ins-

trucción y formación de las mujeres —en las sociedades postin-

dustriales— es el factor explicativo de mayor peso en toda esta

transformación demográfica, social y familiar.

Como se puede observar en la siguiente tabla, los logros educa-

tivos que están obteniendo las mujeres —tanto en términos absolu-

p. 363.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

LAS NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 13

tos, como en cuanto a la desigualdad frente a los hombres— signi-

fican una verdadera revolución de carácter estructural.

Mientras que en 1970 relativamente pocas mujeres asistían a la

universidad (y se graduaban), recientemente la situación ha sufri-

do un vuelco histórico. En prácticamente todos los países el núme-

ro de mujeres universitarias es mayor que de hombres. Destacan

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Italia y Noruega, en donde

la proporción de mujeres presentes (respecto a los hombres) en la

educación superior es abrumadora.

En este sentido, México aparece todavía un tanto rezagado; ya

que junto con Japón son los únicos países en donde todavía hay

más hombres en las aulas universitarias; aunque en el caso mexi-

cano, la paridad es prácticamente un hecho (0.97).

Se puede afirmar que, con más formación hay mayor presencia

de la mujer en el mercado de trabajo, menor predisposición a ca-

sarse y mayores niveles de cohabitación, así como posposición de

la maternidad.

Refiriéndose al caso de la incorporación de las mujeres espa-

ñolas al mercado laboral —si bien se puede aplicar a todos los

países de los que hemos hablado— Luis Garrido y Elisa Chuliá

sostienen que:

...el decisivo cambio que se ha producido es estas tres últimas dé-

cadas en su participación en la ocupación cobra un sentido nuevo

cuando se analiza desde el estudio de sus biografías laborales por

niveles formativos. Se aprecia que los cambios de comportamiento

laboral dentro de cada nivel de estudios son muy reducidos. Por lo

tanto, el efecto conjunto no responde a cambios de pautas de las

mujeres de cada nivel con respecto a sus predecesoras de ese mismo

nivel, sino al cambio de las proporciones de los diferentes niveles

educativos de las nuevas cohortes femeninas. Es decir, que el cre-

cimiento de la ocupación femenina responde en su mayor parte a la

nueva composición por estudios fruto del vuelco formativo del que

ellas han sido las protagonistas.22

22 Garrido Medina, Luis y Chuliá Rodrigo, Elisa, Ocupación, formación

y el futuro de la jubilación en España, Madrid, Consejo Económico y Social,

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

14 JOSÉ CARBONELL

El nivel de participación femenina en el mercado de trabajo está

fuertemente determinado por la formación alcanzada. Las mujeres

con títulos universitarios prácticamente tienen la misma presencia

en el trabajo remunerado que sus pares masculinos.

V. Conclusiones

Como resultado del citado proceso de individualización se pro-

duce el anhelo de contar con un espacio propio, pero a la vez tam-

bién —y de forma paradójica— el deseo de desarrollar vínculos.

Sin embargo la familia tradicional está lejos de desaparecer; lo

cierto es que está perdiendo (o ya perdió) el casi monopolio que

tenía como forma de organización o de convivencia, numérica-

mente se va reduciendo, dejando paso a otros arreglos.

En estas condiciones

la respuesta a la pregunta qué es lo que vendrá después de la fa-

milia resulta de lo más fácil: ¡la familia! De otro tipo, mejor, la

familia pactada, la familia cambiante, la familia múltiple, surgida

del fenómeno de la separación, de nuevos matrimonios, de hijos de

pasados o presentes familiares tuyos, míos, nuestros; el crecimien-

to de la familia reducida, la unión de individuos aislados.23

Si bien en el ámbito de las relaciones afectivas y de familia, pre-

valecen cada vez más la inestabilidad y la pluralidad de formas de

convivencia, este fenómeno no es exclusivo; de hecho, se asemeja

2005, p. 16.

23 Beck-Gernsheim, Elisabeth, La reinvención de la familia. En busca de

nuevas formas de convivencia, cit., p. 25. En este sentido van “apareciendo y di-

fundiéndose nuevas formas de convivencia que no es que apunten a que la gente

viva sola, por lo menos la mayor parte, sino más bien a vinculaciones de otro

tipo, por ejemplo: sin el certificado matrimonial o sin hijos; familias monoparen-

tales, una segunda familia o parejas del mismo sexo; relaciones de fin de semana

o con compañeros para un tramo de la vida; vidas compartidas con varios hoga-

res o con residencia en diferentes ciudades. Van surgiendo más y más formas de

transición y formas secundarias, formas preliminares o formas epilogales. Así se

delinean los contornos de la familia posfamiliar”, p. 28.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

LAS NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR 15

de forma muy cercana a lo que está pasando —paralelamente— en

otros espacios de nuestras sociedades.

Por ejemplo, podemos decir que mientras que en la época de posgue-

rra dominaba aún una estabilidad de las relaciones laborales, desde

finales de la década de los setenta cada vez se resquebraja más la

“relación laboral normal”, en el sentido de una ocupación a tiempo

completo, segura, continuada y duradera. En su lugar, gracias a la

desregulación y a las tendencias de flexibilización del mercado de

trabajo, han ido surgiendo nuevas formas, más variadas y también

más inestables, de empleo. Éstas ya no pueden encerrarse en las vie-

jas categorías —por un lado trabajo, por otro lado paro—, y se confi-

gura, más bien, una nueva “topografía del trabajo”: entre la relación

laboral antaño normal y el desempleo oficial se ha ido estableciendo,

y cada vez más, un amplio abanico de relaciones laborales “preca-

rias”, “atípicas”, “no estandarizadas”. De forma similar, los nuevos

estudios sobre la pobreza han revelado que, en nuestra sociedad, la

pobreza frecuentemente no dura toda la vida, sino que sólo abarca

unos periodos de la misma, pero, en cambio, ahora se ven amenaza-

dos grupos más extensos de población, es decir, que tiene lugar una

especie de democratización de la pobreza.24

24 Ibidem, pp. 79 y 80.

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

También podría gustarte

- Familia y educación familiar: Conceptos clave, situación actual y valoresDe EverandFamilia y educación familiar: Conceptos clave, situación actual y valoresAún no hay calificaciones

- Familia Y Autoridad En El Hogar: Una Reflexión RenovadaDe EverandFamilia Y Autoridad En El Hogar: Una Reflexión RenovadaAún no hay calificaciones

- La Evolucion de La Familia en MexicoDocumento5 páginasLa Evolucion de La Familia en MexicoNaye DíazAún no hay calificaciones

- Aguilar Carmona MexicoRiquezaMiseria PDFDocumento256 páginasAguilar Carmona MexicoRiquezaMiseria PDFRicardo CaballeroAún no hay calificaciones

- Trabajo Practico Familia y EscuelaDocumento8 páginasTrabajo Practico Familia y EscuelaMarioChorolqui100% (2)

- Monografia - FamiliaDocumento8 páginasMonografia - FamiliaHijos Del Sol Rinconada Chimbote100% (1)

- Nuevas Familias Nuevos Retos M Mar GonzalezDocumento9 páginasNuevas Familias Nuevos Retos M Mar GonzalezArabia RetanaAún no hay calificaciones

- Aprender a ser familia: Familias monoparentales con jefatura femenina: significados, realidades y dinámicasDe EverandAprender a ser familia: Familias monoparentales con jefatura femenina: significados, realidades y dinámicasCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (2)

- Sobre La Familia y El Impacto en La SociedadDocumento132 páginasSobre La Familia y El Impacto en La Sociedadtheznake1985Aún no hay calificaciones

- Familia y Crisis FamiliaresDocumento17 páginasFamilia y Crisis FamiliaresHellen Belen Santos ParraguezAún no hay calificaciones

- Trabajo Completo de FamiliaDocumento15 páginasTrabajo Completo de FamiliaJuan Carlos Ferrer Z100% (1)

- Apuntes Derecho Civil FamiliaDocumento10 páginasApuntes Derecho Civil FamiliaGaby TomoeAún no hay calificaciones

- Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA Compendio NormativoDocumento268 páginasSistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA Compendio NormativoAlexis Nuñez Ortega100% (2)

- La FamiliaDocumento39 páginasLa Familiaedidson fuentesAún no hay calificaciones

- La Familia y La Escuela en Un Mundo en Constante CambioDocumento14 páginasLa Familia y La Escuela en Un Mundo en Constante CambioAdriana Macea HoyosAún no hay calificaciones

- Dialnet LaFamiliaMonoparental 2698833 PDFDocumento13 páginasDialnet LaFamiliaMonoparental 2698833 PDFMarta Bermúdez VelascoAún no hay calificaciones

- Resumen Sistemas FamiliasDocumento54 páginasResumen Sistemas FamiliasJulián AcuñaAún no hay calificaciones

- Base Conceptual Sobre La FamiliaDocumento62 páginasBase Conceptual Sobre La FamiliaAndrea Zela RamosAún no hay calificaciones

- Resumen de Intervención Social Módulo 1Documento6 páginasResumen de Intervención Social Módulo 1FiammaAún no hay calificaciones

- 01 - Santillan - Escuela - y - Familia (Recuperado) (Recuperado) (Recuperado) (Recuperado) (Recuperado)Documento10 páginas01 - Santillan - Escuela - y - Familia (Recuperado) (Recuperado) (Recuperado) (Recuperado) (Recuperado)Yesica FloresAún no hay calificaciones

- Raul Medina Ad InstintoDocumento17 páginasRaul Medina Ad InstintoBelinda AcevesAún no hay calificaciones

- Tema 1. BDocumento9 páginasTema 1. BMaria teresa BarraganAún no hay calificaciones

- Apuntes T.S. familiaDocumento60 páginasApuntes T.S. familiaIsabel CalvilloAún no hay calificaciones

- Sociologicus-Familia Ag SocialDocumento4 páginasSociologicus-Familia Ag SocialYolanda MilanesAún no hay calificaciones

- Reseña Lectura 2 Der. InternacionalDocumento12 páginasReseña Lectura 2 Der. InternacionalvruizrAún no hay calificaciones

- Familias y Terapia Familiar Cap. 3Documento10 páginasFamilias y Terapia Familiar Cap. 3Maharshi Dona MonascalAún no hay calificaciones

- Manual SOCIEDAD FAMILIA Y EDUCACIÃ - NDocumento70 páginasManual SOCIEDAD FAMILIA Y EDUCACIÃ - Nbelen ureña peñalvaAún no hay calificaciones

- Familia y Transmision de Valores PDFDocumento28 páginasFamilia y Transmision de Valores PDFantonioAún no hay calificaciones

- La Familia Del FuturoDocumento4 páginasLa Familia Del FuturoCriss Natalia ParedesAún no hay calificaciones

- Políticas Hacia Las Familias, Protección e Inclusión SocialesDocumento9 páginasPolíticas Hacia Las Familias, Protección e Inclusión SocialesNicolás HernándezAún no hay calificaciones

- Las Familias en Constante CambioDocumento24 páginasLas Familias en Constante CambioLuis Eduardo CardenasAún no hay calificaciones

- Ensayo Sobre Los Cambios en La Familia y Sus PermanenciasDocumento11 páginasEnsayo Sobre Los Cambios en La Familia y Sus PermanenciasAdriana Bonfante RamirezAún no hay calificaciones

- Tema 2Documento8 páginasTema 2raquelAún no hay calificaciones

- Salud Del Niño y AdolescenteDocumento201 páginasSalud Del Niño y AdolescenteMacarena HerreraAún no hay calificaciones

- TP FamiliaDocumento27 páginasTP FamiliaChechu CorreaAún no hay calificaciones

- Contextos y Circunstancias de La Nueva PaternidadDocumento13 páginasContextos y Circunstancias de La Nueva PaternidadAlma Reyna Rosales NaranjoAún no hay calificaciones

- Solidaridad Intergeneracional de Las Familias. Abuelas y Abuelos en El Cuidado de La Infancia PDFDocumento14 páginasSolidaridad Intergeneracional de Las Familias. Abuelas y Abuelos en El Cuidado de La Infancia PDFRodrigo Mendoza LeonAún no hay calificaciones

- FAMILIADocumento3 páginasFAMILIAayelen lanzelottiAún no hay calificaciones

- Familia Monoparental ALBADocumento35 páginasFamilia Monoparental ALBAmariaAún no hay calificaciones

- Chaveste y Molina Familias y AdolescenciasDocumento22 páginasChaveste y Molina Familias y AdolescenciasKanankil Taos Congreso MeridaAún no hay calificaciones

- Situación de AprendizajesDocumento27 páginasSituación de AprendizajesABISAI BENITEZ CRUZAún no hay calificaciones

- Resumen Lecturas Perez-Adan SociologiaDocumento4 páginasResumen Lecturas Perez-Adan SociologiaGomez OscarAún no hay calificaciones

- Capitulo2 MinuchinDocumento19 páginasCapitulo2 MinuchinJosé D´HoyAún no hay calificaciones

- Familia y Genero Las Transformaciones en La Familia y La Trama Invisible Del GeneroDocumento10 páginasFamilia y Genero Las Transformaciones en La Familia y La Trama Invisible Del GeneroJosé ContrerasAún no hay calificaciones

- La Familia en Colombia 2-With-Cover-Page-V2Documento17 páginasLa Familia en Colombia 2-With-Cover-Page-V2KEVIN ALBERTO ORTEGA ASCENCIOAún no hay calificaciones

- Ensayo Individuo y SociedadDocumento5 páginasEnsayo Individuo y SociedadAna PerdomoAún no hay calificaciones

- La FamiliaDocumento3 páginasLa FamiliaRenzo Alberth DueñasAún no hay calificaciones

- Las Relaciones Intergeneracionales en El Marco de La Familia Contemporanea - GomilaDocumento38 páginasLas Relaciones Intergeneracionales en El Marco de La Familia Contemporanea - GomilacamilasmkAún no hay calificaciones

- La Familia Del Siglo XXI, Una Estructura en TransiciónDocumento10 páginasLa Familia Del Siglo XXI, Una Estructura en TransiciónbecavaciAún no hay calificaciones

- Unidad Didáctica I: Bases Teóricas de La Orientación FamiliarDocumento79 páginasUnidad Didáctica I: Bases Teóricas de La Orientación FamiliarRicardo MegíasAún no hay calificaciones

- La Familia Del FuturoDocumento4 páginasLa Familia Del FuturoGustavo Luis Condoy PogoAún no hay calificaciones

- MediacionDocumento131 páginasMediacionGaby LopezAún no hay calificaciones

- Ficha 4Documento3 páginasFicha 4Elkin DiazAún no hay calificaciones

- La Familia Pasado y PresenteDocumento4 páginasLa Familia Pasado y PresenteClaudia Patricia Barrios DiazAún no hay calificaciones

- Cuáles Son Los Tipos de Familia Que ExistenDocumento6 páginasCuáles Son Los Tipos de Familia Que ExistenRenzo Sosaya GómezAún no hay calificaciones

- Aa 3Documento17 páginasAa 3ErickGalvanAún no hay calificaciones

- Apunte de Familia Ximena ValdesDocumento18 páginasApunte de Familia Ximena ValdesFrancisco Antonio FuentesAún no hay calificaciones

- Familia y Transmisión de ValoresDocumento44 páginasFamilia y Transmisión de ValoresMarcela AguirreAún no hay calificaciones

- La Familia y Sus Crisis.Documento11 páginasLa Familia y Sus Crisis.Generación 201150% (2)

- Resumen Texto Configur FamiliaresDocumento2 páginasResumen Texto Configur Familiaresel verce 04Aún no hay calificaciones

- La construcción de familias diversas: Constitución de familias homoparentales argentinas desde una mirada psicológica y socialDe EverandLa construcción de familias diversas: Constitución de familias homoparentales argentinas desde una mirada psicológica y socialAún no hay calificaciones

- 04 - Legislacion Informatica en ArgentinaDocumento23 páginas04 - Legislacion Informatica en ArgentinaStefaniaAlonsoAún no hay calificaciones

- Acta Notarial de Autorizacion de SalidaDocumento6 páginasActa Notarial de Autorizacion de SalidaalexAún no hay calificaciones

- Indiley Garay 30 Abril 2017Documento103 páginasIndiley Garay 30 Abril 2017Julio Raphael SanojaAún no hay calificaciones

- Apuntes para Una Nueva Reforma Educativa LeidoDocumento35 páginasApuntes para Una Nueva Reforma Educativa LeidoAndrés Pérez SánchezAún no hay calificaciones

- 2.2 Tabla DescriptivaDocumento5 páginas2.2 Tabla DescriptivaEduardo LugoAún no hay calificaciones

- T-683-12 Vivienda Digna - Zona Alto RiesgoDocumento25 páginasT-683-12 Vivienda Digna - Zona Alto RiesgophejaeaAún no hay calificaciones

- DPCC Sesion Del 25 de Junio Deberes y DerechosDocumento3 páginasDPCC Sesion Del 25 de Junio Deberes y Derechosveronica mamani condoriAún no hay calificaciones

- Orden de 15 de Enero de 2021 (Bachillerato) (Anexo II - HisMC1BACH)Documento9 páginasOrden de 15 de Enero de 2021 (Bachillerato) (Anexo II - HisMC1BACH)Javier SevillaAún no hay calificaciones

- Dibujos ConstitucionDocumento4 páginasDibujos ConstitucionAnthony Bazan RodriguezAún no hay calificaciones

- Paises 8G Finanzas InternacionalesDocumento27 páginasPaises 8G Finanzas InternacionalesalldaycoffeenldAún no hay calificaciones

- Normograma JUNIODocumento760 páginasNormograma JUNIOAndrés MontoyaAún no hay calificaciones

- 2019168154Documento4 páginas2019168154LOURDES YANINA CORDOVA AYUQUEAún no hay calificaciones

- Kit DeportivoDocumento3 páginasKit DeportivoEd De Cars CAAún no hay calificaciones

- Proyecto de Ley 270 S (1)Documento2 páginasProyecto de Ley 270 S (1)jochefernandezAún no hay calificaciones

- Zurutuza-Culturas Campesinas en La Antiguedad TardiaDocumento5 páginasZurutuza-Culturas Campesinas en La Antiguedad TardiaCusifainAún no hay calificaciones

- Formulación de Un Dentifrico Artesanal A Base de Arcilla Blanca, Como Alternativa Económica y Saludable para La Población VenezolanaDocumento36 páginasFormulación de Un Dentifrico Artesanal A Base de Arcilla Blanca, Como Alternativa Económica y Saludable para La Población Venezolanaealbornozjes-1Aún no hay calificaciones

- Solicitud de Programa de Formación de Nivel EstrategicoDocumento4 páginasSolicitud de Programa de Formación de Nivel EstrategicorafaelaysebastianAún no hay calificaciones

- Panadería Comunal La MinkaDocumento9 páginasPanadería Comunal La MinkaMonica LourdesAún no hay calificaciones

- CONTRADICCIÓN SEÑORA Lady OconnorDocumento3 páginasCONTRADICCIÓN SEÑORA Lady OconnorOliveira Julio100% (1)

- 330-Texto Del Artículo-1278-1-10-20170118 PDFDocumento17 páginas330-Texto Del Artículo-1278-1-10-20170118 PDFRuth KoellerAún no hay calificaciones

- Tutela - Arley AristizabalDocumento3 páginasTutela - Arley AristizabalLaura CuellarAún no hay calificaciones

- Formato Actividad Reporte Final CasoDocumento2 páginasFormato Actividad Reporte Final CasoMaricruz GarciaAún no hay calificaciones

- Trámite para Que El Profesor Obtenga La Colegiatura en El CPPPDocumento3 páginasTrámite para Que El Profesor Obtenga La Colegiatura en El CPPPBryam FujitoraAún no hay calificaciones

- Esquema VirtualDocumento2 páginasEsquema VirtualJuan David AriasAún no hay calificaciones

- PIMUSDocumento29 páginasPIMUSAli Manuel Cauich MorenoAún no hay calificaciones

- SESION 4-Administración de Empresas CompletasDocumento33 páginasSESION 4-Administración de Empresas CompletasKatherin Meza GuevaraAún no hay calificaciones

- Fallo Judicial Sobre Casas de Medio Camino en Afiliado A OSDEDocumento4 páginasFallo Judicial Sobre Casas de Medio Camino en Afiliado A OSDEmaju1968Aún no hay calificaciones

- Partición en Vida de Los Bienes Del CausanteDocumento5 páginasPartición en Vida de Los Bienes Del CausanteDavid JaramilloAún no hay calificaciones