Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Violencias Colectivas

Violencias Colectivas

Cargado por

Fernando Lara RamirezTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Violencias Colectivas

Violencias Colectivas

Cargado por

Fernando Lara RamirezCopyright:

Formatos disponibles

Derechos reservados

Violencias colectivas.

Linchamientos en México

© Flacso México

violencias colectivas.indd 1 12/09/14 13:10

Maestría en Ciencias Sociales

Premio a la mejor tesis de la XVIII Promoción (2010-2012)

Flacso México

Dirección General: Dr. Francisco Valdés Ugalde

Secretaría Académica: Dra. Gisela Zaremberg

Coordinación de la Maestría en Ciencias Sociales: Dra. Cecilia Bobes León

Jurado

Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, UAM-Iztapalapa

Dra. Silvia Dutrénit, Instituto Mora

Dr. Santiago Carassale, Flacso México

Dra. Ligia Tavera, Flacso México

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 2 12/09/14 13:10

Violencias colectivas

Linchamientos en México

Leandro A. Gamallo

Directora de tesis: Dra. María Luisa Torregrosa y Armentia

© Flacso México

violencias colectivas.indd 3 12/09/14 13:10

364.1340972

G186c Gamallo, Leandro A.

Violencias colectivas : linchamientos en México / Leandro Gamallo ;

directora de tesis, María Luisa Torregrosa y Armentia . –

México : FLACSO México, 2014.

170 páginas : ilustraciones, gráficas, fotografía ; 15x23 cm . –

ISBN 978-607-9275-41-9

1. Linchamiento – México – Siglo XXI 2. Violencia Colectiva – México –

Siglo XXI 3. Acción Social – México 4. Delitos contra la Persona – México

5. Seguridad Pública – México. I. Torregrosa, María Luisa, directora II.t.

D.R. © 2014, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México,

Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 México, D.F.

<www.flacso.edu.mx>, <public@flacso.edu.mx>

ISBN 978-607-9275-41-9

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la

presente obra, sin contar previamente con la autorización por escrito de los editores, en tér

minos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales

aplicables.

Impreso y hecho en México. Printed and made in Mexico.

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 4 12/09/14 13:10

Índice

Agradecimientos 9

Introducción 13

I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina 25

El origen: los linchamientos en Estados Unidos 25

El primer interés por los linchamientos en

América Latina: el caso de Canoa 28

Los primeros análisis sistemáticos: los estudios en Brasil y la

visión de la minugua sobre los linchamientos en Guatemala 29

Las críticas a la minugua 34

Los linchamientos en Sudamérica: la región andina y Argentina 37

Los linchamientos en México 47

Reflexiones finales 54

II. Hacia una aproximación teórica de la violencia colectiva 59

El enfoque relacional 59

La zona gris 72

Los “padres fundadores” de los estudios sobre violencia 79

Recapitulando conceptos: nuestra propuesta 84

III. Los linchamientos en México en el siglo xxi 87

La justificación metodológica 87

Radiografía de los linchamientos en México

(2000-2011): tiempos, lugares y actores 92

La dinámica de los linchamientos 109

El grado de coordinación de las acciones 128

La zona gris: las amenazas de linchamientos 136

Conclusiones generales 145

Bibliografía 151

Anexos 159

© Flacso México

violencias colectivas.indd 5 12/09/14 13:10

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 6 12/09/14 13:10

A mi padre, ese faro intelectual y moral que siempre

me guía.

A mi madre Nora, por las alas. Por heredarme ese

amor a la vida.

A mi hermano Fernando, por hacerme recordar

hasta en los momentos más oscuros el costado sen-

sible de las cosas.

A mis tíos, Julio y Graciela, por su sabiduría y su

eterno cariño.

A Mer, el amor de mi vida.

A nuestro Maestro Lito Marín. In memoriam.

A mis compañeros de la xviii. Ellos son el regalo

más bonito que me ha dado México.

© Flacso México

violencias colectivas.indd 7 12/09/14 13:10

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 8 12/09/14 13:10

Agradecimientos

Por disposiciones que nos exceden, esta tesis debe llevar necesariamen-

te autoría individual. Sin embargo, como suele decirse en estos casos, este

producto no hubiera sido posible sin la concurrencia de muchas personas,

a las cuales espero brindar un pequeño agradecimiento aquí.

En primer lugar, quiero agradecer profundamente a mi directora de

tesis, la Dra. María Luisa Torregrosa. Ella me ha brindado un clima de

trabajo excelente y una gran libertad para dejarme navegar en mares in-

ciertos, incluso cuando sabía que me alejaba demasiado de los objetivos.

Este trabajo es el fruto de sus lecturas, sugerencias bibliográficas, meto-

dológicas y operativas y, sobre todo, de su generosidad para compartir su

gran experiencia en la investigación social. Todos los hallazgos y virtudes

de esta tesis, si es que los tuviera, se los debo a ella.

Por motivos que también me excedieron, quedó afuera del comité la

Dra. Karina Kloster, quien fue realmente imprescindible en esta tesis. Este

joven investigador que nunca antes había trabajado con una metodolo-

gía cuantitativa jamás olvidará su inconmensurable ayuda para el arma-

do, la codificación y el análisis de la base de datos, conocimiento que

me llevo de aquí en adelante para utilizar en las próximas investigacio-

nes. Además de su colaboración metodológica, la Dra. Kloster leyó va-

rias partes de esta tesis sin ningún incentivo más que la solidaridad y la

amistad que desde ahora nos une. A ella va mi más profundo y sentido

agradecimiento.

Mis lectores, el Dr. Antonio Fuentes Díaz y el Dr. Luis Daniel

Vázquez, han colaborado extensamente en el trabajo. Agradezco mucho

la excelente predisposición del Dr. Fuentes Díaz (quien tuvo que viajar

en algunas ocasiones desde Puebla para asistir al seminario de tesis) y

sus agudas lecturas, seguidas de comentarios muy productivos y suge-

rencia de bibliografía específica. Su opinión especialista ha enriquecido

[9]

© Flacso México

violencias colectivas.indd 9 12/09/14 13:10

10 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

muchísimo mis análisis y ha resaltado ciertos hallazgos que, de otro

modo, hubieran pasado inadvertidos. Espero que este pequeño aporte

a la cuestión esté a la altura de sus trabajos previos. El Dr. Luis Daniel

Vázquez me ha leído detenida y presurosamente siempre que lo reque-

rí y también me ha hecho comentarios sugerentes para el desarrollo de

la tesis. A él debo la fundamental decisión de recortar empíricamente la

definición de linchamientos y reducir una base de datos que se estaba

volviendo inmanejable.

Por razones tanto humanas como académicas, quiero agradecer muy

fuertemente a todos los compañeros que compartieron conmigo la

Promoción XVIII de la Maestría en Ciencias Sociales. Haber podido

participar con cientistas sociales de diversos países de la región de esta

experiencia es algo verdaderamente inolvidable e irrepetible. Ellos han

hecho más amable, más divertido y, sin lugar a dudas, más interesante el

transcurso de la maestría y mi propia estancia en México. Quiero agra-

decer muy especialmente a Francisco Cantamutto y Agostina Costantino

por absolutamente todos los detalles que tuvieron para conmigo, desde

el apoyo en estadísticas hasta haberme dado alojamiento en momentos

de zozobra. La lista de cosas que han hecho por mí sería interminable,

espero poder devolver un poco todas las atenciones con este breve reco-

nocimiento. Otra persona a la que quiero agradecer es a mi gran amigo

Jorge Luis Duárez. Por las noches de cine y debate, por las lecturas com-

partidas, por la preocupación por Nuestramérica y hasta por las angus-

tias futbolísticas compartidas. Ojalá podamos repetir estas y más cosas en

Buenos Aires. Por último, quiero agradecer a Alí Siles Bárcenas, con quien

compartimos morada en los últimos meses. Sus traducciones solidarias

nos han sacado del paso más de una vez.

A los miembros del seminario de tesis “Actores y procesos contencio-

sos en América Latina”, coordinado por la Dra. María Luisa Torregrosa y

la Dra. Ligia Tavera e integrado por Julia Hernández Gutiérrez, Michelle

Arroyo, Itzkuauhtli Zamora y Amalia Salgado, a los que luego se sumó

Gabriela Cabestany y la visita inesperada de Brasil de Uende Gomes.

Ellos han leído sistemáticamente mis avances de investigación, incluso

cuando esta tesis no era más que un simple bosquejo. El clima de total

cordialidad y afecto entre nosotros favoreció el respeto por el trabajo del

otro y la crítica absolutamente constructiva. Estoy seguro que todas las

tesis del seminario reflejarán ese clima.

Quiero agradecer especialmente a la Dra. María Antonia Muñoz por

las discusiones y las sugerencias y por sus elaboradas traducciones en

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 10 12/09/14 13:10

Agradecimientos ® 11

momentos de poco tiempo. Por su paciencia para aguantarme en esos di-

fíciles primeros meses y todo su afecto.

A la Mtra. Gina Chacón Fregoso, por haberme inducido a bucear en

las áreas de la solicitud formal de información al Estado. Sin sus sugeren-

cias, jamás hubiera pedido información oficial a través de <infomex.org.

mx> ni en los portales estatales. Agradezco también su paciencia y haber

compartido conmigo la difícil etapa de conclusión de la tesis.

A todos los integrantes del programa de línea “Procesos políticos

contemporáneos de América Latina”, coordinado por el Dr. Luis Daniel

Vázquez Valencia y el Dr. Julio Aibar. Ellos me han recibido muy cor-

dialmente en el seno del grupo, en donde encontré un espacio de discu-

sión sobre temas que urgen en la agenda latinoamericana realmente poco

frecuente.

A Milton Martínez, por su excelente predisposición y por haber hecho

el esfuerzo de conseguirme informantes claves en Milpa Alta. Lamento

no poder haber aprovechado mejor el contacto. Gracias también a Alba

Campos Buendía, quien muy gentilmente me pasó la información de la

página de <infolatina.com.mx>. Su contribución ha sido realmente esen-

cial para llevar a cabo este trabajo.

Quiero dar un agradecimiento muy particular a los trabajadores de la

Flacso México. Ellos son los resortes invisibles de la institución, aquellos

que hacen posible todo esto. Va un reconocimiento especial a Cristian

Bravo, del sector de fotocopias, sin el cual muchos trabajos no se hubie-

ran terminado a tiempo. Muchísimas gracias, también, a todo el personal

de la Biblioteca Iberoamericana por todas sus gestiones y su gran dedica-

ción, lo cual hace a esta biblioteca una de las mejores de Latinoamérica.

No quiero olvidarme de la gente que, aun estando en Argentina, hizo

esto posible. Principalmente a mi madre, Nora Pizzo, ante quien cual-

quier agradecimiento sería poca cosa frente a todo lo que ha hecho por

mí. Por su amor infinito y su continuo apoyo moral, afectivo y econó-

mico. A mi hermano, Fernando Gamallo, por estar y escucharme, por

compartirme sus pasiones y su infinita paciencia. Van mi sincero recono-

cimiento y mis disculpas también. A mis amigos nucleados en el grupo

“SDV” (Andrés, Alejo, Juan Ignacio, Santi B., Santi A., Martín, Nahuel,

Ezequiel, Iván, Matías, Diego y Agustín, desde Canadá). Ellos han sido,

sin saberlo, una gran compañía a la distancia, soportando cataratas de mails

diarias. A mis familiares (mis tíos Julio y Graciela; mis primos Diego,

Leonardo y Yamandú y sus hermosas familias; y mi primo Guillermo

Giambartolomei por haberme ayudado con gestiones impostergables

© Flacso México

violencias colectivas.indd 11 12/09/14 13:10

12 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

desde Argentina). A mi gran amigo Uriel Erlich, por estar siempre; por

su afecto. A Paula Boniolo, por haberme acompañado en momentos di-

fíciles. A ambos, por haberme ayudado con trámites ineludibles desde

Buenos Aires.

Por último, no quiero olvidar a quienes comenzaron a formarme

como un pequeño investigador en ciencias sociales, el Dr. Julián Rebón

y el Mtro. Don Juan Carlos Marín y a todo el grupo de investigación

del Programa de Investigación Sobre Cambio Social del Instituto de

Investigaciones Gino Germani, uba. Ellos dos promovieron activamente

mi viaje hacia México y me contactaron con mucha gente aquí, que hizo

muy amena mi estadía. Mi retorno a Argentina es también producto de

su incentivo y esfuerzo constante por involucrarme en ese proceso cons-

tante de formación en la investigación en ciencias sociales. Espero seguir

ese camino.

A la inolvidable hospitalidad mexicana. Por siempre.

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 12 12/09/14 13:10

Introducción

I

El 26 de julio de 2001 se celebraba en el pueblo de Magdalena Petlacalco,

delegación Tlalpan del Distrito Federal, la culminación de la cuarta jor-

nada de festejos en honor de Santa María Magdalena, patrona del pue-

blo. Cerca de las 19 horas los mayordomos de la iglesia limpiaban el atrio

cuando vieron a tres individuos sacando de su nicho a la imagen, adornada

con un vestido rosa recargado de alhajas y más de diez collares pendien-

do del cuello. “Todas de oro y perlas, ahí no se andan con baratijas, en ese

pueblo son muy generosos”,1 señaló el cura local.

Ante esta situación, varios vecinos se congregaron en el atrio de la

iglesia e intentaron atrapar a los individuos (supuestamente dos hom-

bres y una mujer), aunque sólo capturaron a uno de ellos, Carlos Pacheco

Beltrán. El presunto ladrón sólo atinó a refugiarse en el Centro de Salud

T-1, que se ubica frente a la iglesia, pero fue sacado a golpes por los en-

furecidos vecinos, al tiempo que el sacristán hacía repicar incesantemente

las campanas, convocando a más población. En minutos, unas mil perso-

nas, casi una sexta parte de la población local, se concentraron en el cen-

tro municipal.

Mientras la gente se iba acercando, algunos hombres comenzaron con

los golpes: arrastraron a Pacheco hacia el kiosco municipal y lo ataron al

barandal. Las trompadas y patadas arreciaron contra el cuerpo del pre-

sunto ladrón; luego, “una señora llevó un palo para que lo golpearan

1

“Fanatismo, causa del linchamiento, expresa el párroco de Magdalena Petlacalco”, La

Jornada, 27 de julio de 2001.

[13]

© Flacso México

violencias colectivas.indd 13 12/09/14 13:10

14 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

más”.2 La multitud comenzó a inquirirlo sobre la identidad de sus com-

pañeros de atraco: “¡Ya dinos quiénes son los otros!”, reclamaba la gente.

Las mujeres, más clementes, le rogaban: “¡Ya dinos, si no te van a ma-

tar!”.3 Pacheco Beltrán sólo atinaba a suplicar que lo dejaran de golpear,

“gritó que ya no más, que le dolía, que le dolía mucho la cabeza y el estó-

mago”.4 En medio de la multitud, niños de diversas edades presenciaban

el espectáculo como si se tratara de un entretenimiento circense.

Al ver la convulsión, patrulleros policiales intentaron acercarse a dia-

logar con la multitud, pero no pudieron hacerlo porque ésta había ce-

rrado el paso de las avenidas que conducen a la plaza. Por otra parte,

José Apeaz Rojas, el subdelegado de Enlace Territorial de Tlalpan, se

acercó sin éxito a tratar de disuadir a la muchedumbre, entre empujo-

nes y agravios. El vicario de la parroquia, Lorenzo Arroyo Vargas, agotó

las últimas instancias: mediante un altavoz intentó contener a la pobla-

ción, tratando de negociar una entrega a los policías. Tampoco logró su

cometido.

Bañado en un charco de sangre y sostenido sólo por las ataduras al

barandal del kiosco, Pacheco Beltrán continuó siendo golpeado durante

dos horas, hasta que perdió el conocimiento y luego murió. La autop-

sia posterior detectó politraumatismos y signos de asfixia, probablemen-

te por las fuertes ataduras que le pasaban por el cuello. Al día siguiente,

la calma volvió a Magdalena Petlacalco, como si nada hubiera sucedido.

Los vecinos mantenían un silencio cómplice, a la vez que justificaban el

accionar popular: “lo hubieran quemado o ahorcado”,5 afirmaban los en-

trevistados. Nadie reconocía haber visto nada, incluso el vicario que sos-

tuvo negociaciones se negó a dar nombres propios. Sin embargo, algunos

residentes de la población dijeron a los medios que detrás del linchamien-

to habían estado las “autoridades morales de Magdalena: los Nava, los

González, los Mendoza y Garcías, ‘búsquenlos, que les pregunten, no van

a poder negar que estuvieron ahí’”.6

2

“Lo lincharon por robar la iglesia”, El Universal, 27 de julio de 2001.

3

“Fanatismo, causa del linchamiento, expresa el párroco de Magdalena Petlacalco”, La

Jornada, 27 de julio de 2001.

4

“Lo lincharon por robar la iglesia”, El Universal, 27 de julio de 2001.

5

“Fanatismo, causa del linchamiento, expresa el párroco de Magdalena Petlacalco”, La

Jornada, 27 de julio de 2001.

6

“Lo lincharon por robar la iglesia”, El Universal, 27 de julio de 2001.

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 14 12/09/14 13:10

Introducción ® 15

En otra jornada sangrienta, en la medianoche del 19 de mayo de 2000,

un individuo abordó un microbús de la Ruta 2 del Distrito Federal, que

cubre el servicio de transporte de Indios Verdes a Constituyentes. El suje-

to pagó su pasaje y se sentó en uno de los lugares disponibles que había.

En el cruce de la calle Clavel y calzada de Guadalupe, colonia Vallejo, se

incorporó y amenazó con un picahielos a los pasajeros para que le dieran

sus pertenencias. Ya había recogido varias billeteras, cuando uno de los

que viajaban aprovechó un descuido del asaltante para someterlo a golpes.

Al ver la acción, los veinte usuarios de la unidad se le sumaron y, entre

todos, comenzaron a golpear duramente al ladrón hasta que uno de ellos

lo despojó del arma y lo hirió de muerte, sin que ninguno de los otros lo

detuviera. Según el testimonio que dio el chofer de la unidad a los me-

dios,7 al ver la herida que presentaba el sujeto y que éste ya no se movía,

los usuarios huyeron del microbús sin dejar rastro alguno. Las autorida-

des se enteraron del incidente gracias a que el chofer dio el aviso.

II

Si esta investigación cumple lo que se propone, al finalizar el texto el aten-

to lector comprenderá la paradoja en la que hemos incurrido: nuestro li-

bro ha comenzado por el final, es decir, por la descripción de las distintas

formas que asumen los linchamientos en el México contemporáneo.

Dicho objetivo, secundario en primera instancia, se ha ido conforman-

do en el curso de la exploración, a partir del reconocimiento del vacío

existente en la literatura sobre las formas específicas que pueden adquirir

los linchamientos en México. Por esta razón, nuestras preguntas fueron

pasando de ¿por qué se producen los linchamientos? a ¿qué formas pueden adoptar (si

es que tienen más de una)?

En efecto, como veremos en el primer capítulo, las escasas referencias

académicas a la problemática se han abocado más al desarrollo de hipó-

tesis explicativas con distinto grado de desarrollo y comprobación empí-

rica que al conocimiento exhaustivo de aquello que se pretende explicar,

dando casi por sentado que cuando hablamos de linchamientos nos refe-

rimos siempre a un conjunto de acciones relativamente homogéneas. En

este sentido, nuestra investigación se plantea brindar un aporte empírico

7

“Pasajeros de un microbús matan a un asaltante”, El Universal, 21 de mayo de 2000.

© Flacso México

violencias colectivas.indd 15 12/09/14 13:10

16 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

exhaustivo sobre el fenómeno de los linchamientos a partir de su descrip-

ción analítica.

Sin embargo, la adopción de un objetivo principal de carácter descrip-

tivo no nos hará renunciar a la búsqueda de relaciones explicativas o, en su

defecto, al hallazgo de no-relaciones que permitan descartar o discutir al-

gunas de las hipótesis explicativas más conocidas. La construcción de una

tipología de linchamientos, constituida entonces como punto de llegada

y, a la vez, como lugar de partida de nuestra investigación, debería per-

mitirnos disparar reflexiones en diversos sentidos. Aun pretendemos, por

ejemplo, observar si hay alguna relación entre los agravios que precipitan

acciones de linchamientos y las formas que éstos adquieren (el objetivo

inicial de nuestra investigación era precisamente conocer si la presencia

de un tipo de linchamiento dependía de las acciones previas que los de-

tonaban), así como rastrear las distintas causas que pudieran provocar la

aparición de un tipo de acciones en determinadas localizaciones sociales

y su evolución histórica: ¿han cambiado las formas en que se producen los

linchamientos a lo largo del tiempo?, ¿en qué sentido han cambiado?, ¿por

qué lo han hecho?, ¿nos dice algo ese cambio acerca de la relación entre las

comunidades y las instituciones políticas formales?

Así pues, a pesar de tener un objetivo principal de carácter descripti-

vo, trataremos en el desarrollo del texto de encontrar correspondencias

que nos ayuden a relacionar la presencia de ciertos tipos de linchamiento

con otras variables. Dentro de los objetivos secundarios, entonces, inten-

taremos hallar correlaciones significativas entre las formas que adquieren

los linchamientos y algunas variables consideradas relevantes, como los

agravios precipitantes, los emplazamientos donde se producen los lincha-

mientos, el tipo de sujetos que las protagonizan y su evolución histórica,

entre otras.

En nuestro primer capítulo efectuaremos un repaso lo más exhaustivo

posible de los cada vez mayores estudios sobre linchamientos en América

Latina, haciendo hincapié, sobre todo, en los marcos conceptuales pre-

ponderantes para el análisis de este fenómeno en nuestros países y re-

saltando algunas de las dimensiones que serán retomadas en el análisis

posterior.

A partir de allí, en el segundo capítulo plantearemos el marco teóri-

co que guiará nuestro análisis, adoptando un enfoque sobre la violencia

colectiva de corte relacional. Dicho corpus teórico nos brindará herramien-

tas para analizar los linchamientos a partir de las interacciones socia-

les puestas en juego en su concreción, partiendo del hecho de que los

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 16 12/09/14 13:10

Introducción ® 17

linchamientos son, antes que nada, un hecho social que implica la acción

colectiva de un conjunto de sujetos. Con base en dicho enfoque trataremos

de pensar también la estrecha relación entre las dinámicas de la acción co-

lectiva y el régimen político.

En el último capítulo presentamos nuestros resultados empíricos,

los cuales provienen de la construcción de una base de datos cuanti-

tativa, elaborada mediante el registro sistemático de la prensa periódi-

ca nacional y local del periodo y su posterior procesamiento analítico.

Esperamos identificar tipos de linchamientos definidos empíricamente

en el lapso estudiado y, a partir de su reconocimiento, obtener relacio-

nes entre nuestra tipología y algunas variables consideradas relevantes.

Luego de estos hallazgos el capítulo culminará con una breve reflexión

sobre la aparición de numerosas acciones de “amenazas de linchamien-

to” en los últimos años y su relación con las estrategias comunitarias de

seguridad, en el marco de la crisis estatal para hacer frente al problema

social de la inseguridad.

III

Nos ocuparemos, entonces, de abordar el problema de los linchamientos

en México en el periodo 2000-2011. Si bien existen registros de estos

episodios desde mediados de los ochenta (y, más atrás, se recuerda el caso

de San Miguel Canoa en 1968), la presencia de linchamientos en los úl-

timos años se ha intensificado, al punto que los medios de comunicación,

las autoridades y la población en general han tomado nota de la extensión

de estas acciones, y la preocupación por entender sus causas ha llegado a

los órganos estatales. Por ejemplo, en 2010, en el contexto de una verda-

dera “ola de linchamientos” (Godínez Pérez, s/f ), el entonces procura-

dor general de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes,

afirmó: “creo que la respuesta [a por qué ocurren los linchamientos], más

que en el derecho está en una perspectiva sociológica, en la cual no quisie-

ra ahorita pronunciarme al respecto”.8

Si bien los trabajos académicos sobre la cuestión aún no cuentan

con datos agregados para la década que nos proponemos analizar, todos

8

“En el año, 15 intentos de linchamiento en Edomex”, El Universal, México, D.F., 20 de oc-

tubre de 2010. Véase <http://www.eluniversal.com.mx/notas/717792.html>.

© Flacso México

violencias colectivas.indd 17 12/09/14 13:10

18 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

reflejan un proceso de crecimiento desde mediados de los noventa.

Según Carlos Vilas (2006), entre 1987 y mediados de 1998, ocurrieron

103 linchamientos (un promedio de nueve por año); mientras que en-

tre 1991 (sic) y 2003 se produjeron 222 casos (un promedio de 18 por

año). Rodríguez y Mora (2006) muestran que en el sexenio 1988-1994

sucedieron 28 linchamientos, mientras que en el de 1994-2000 se die-

ron 103 casos. Antonio Fuentes Díaz (2006b), por su parte, ha regis-

trado 294 linchamientos para el periodo 1984-2001: 68 para el lapso

1984-1994 y 226 casos para los años 1995-2001.

Este incremento de linchamientos en México se produjo en paralelo a

un crecimiento importante de estas acciones en el ámbito regional. Países

como Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Brasil y Argentina, entre otros,

registran un aumento relativamente importante de linchamientos a partir

de mediados de los noventa, en un contexto de crecimiento exponencial

de la violencia y de la inseguridad ciudadana en prácticamente todos los

centros urbanos en Latinoamérica.

Precisamente en este sentido es necesario remarcar que el problema

de los linchamientos se ha intensificado en un contexto de transforma-

ción de la violencia social en toda la región. Más allá de reconocer un

crecimiento cuantitativo (que en muchos países se verifica y en otros no

tanto), la violencia latinoamericana ha sufrido un cambio cualitativo: allí

donde había estado protagonizada alrededor de conflictos políticos, aho-

ra se ha relacionado con la exclusión social, las condiciones de vida de la

población urbana y la extrema debilidad de los estados para conservar su

monopolio en la totalidad de los territorios.

Así, hasta finales de los ochenta, la violencia de nuestras sociedades

se identificaba con complejos y dilatados conflictos políticos en los que,

por un lado, agrupaciones de la sociedad civil (como guerrillas urbanas o

rurales) disputaban el control del Estado y, por otro, éste utilizaba todo

su aparato para reprimir cruelmente dichas experiencias (incluso, las más

de las veces, la violencia se ejercía solamente desde el Estado hacia or-

ganizaciones pacíficas de la sociedad civil, como los partidos políticos

o los sindicatos). Hasta los noventa, “el análisis de la violencia, en otras

palabras, podía limitarse al estudio de dos actores: las fuerzas militares

y paramilitares y los (supuestos) enemigos del Estado” (Alba y Kruijt,

2007: 486).

A partir de las transiciones democráticas, el contexto de inestabili-

dad de los regímenes políticos fue cambiando y la democracia formal se

fue afianzando (con diversos grados de consolidación y amenazas aún

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 18 12/09/14 13:10

Introducción ® 19

vigentes). En los últimos años, los países latinoamericanos parecen ha-

ber olvidado (excepto lamentables excepciones) la amenaza militar, en un

contexto internacional marcado por el fin de la Guerra Fría y un cambio

en la estrategia de seguridad nacional en la mayoría de los estados nacio-

nales (Alba y Kruijt, 2007). Sin embargo, la consolidación democrática

vino acompañada de procesos políticos, sociales y económicos que han

tenido graves consecuencias sobre la cartografía social latinoamericana.

Las políticas neoliberales desarrolladas con distintos grados de variación

en toda la región han provocado un deterioro considerable en las condi-

ciones de vida de la población. Como consecuencia, las transiciones que

consolidaron la democracia en los ochenta y noventa vinieron de la mano

de “pobreza masiva, informalización de la economía y de la sociedad, y

la exclusión social de considerables contingentes de la población” (Alba

y Kruijt, 2007: 490).

A partir de este nuevo escenario social, la violencia social se ha re-

configurado. El terror de la “Seguridad Nacional”, impuesto a fuerza

de represión, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas estatales que

“mantenían con mano férrea al monopolio del uso de la violencia y ex-

cluían a cualquier otro actor” (Alba y Kruijt, 2007: 489), dejó paso a

nuevos actores violentos que comenzaron a disputar exitosamente dicho

monopolio. De este modo, “el teatro de la violencia se fragmentó” (Alba

y Kruijt, 2007: 490).

Esta importante transformación se vislumbró a partir de dos procesos

simultáneos. En primer lugar, la “nueva violencia” ha sido el resultado de una

creciente exclusión y marginación social. La presencia de “nuevos pobres”,

como consecuencia inevitable de las políticas de ajuste, reformas estruc-

turales y apertura comercial, ha generado el estallido de numerosos con-

flictos sociales y la presencia inédita de disturbios urbanos violentos y

estallidos sociales de sectores populares nucleados en organizaciones no

tradicionales.9 Así pues, si bien no es lícito asociar mecánicamente po-

breza a violencia, la literatura sobre la cuestión parece haber registrado

9

Una característica de los conflictos sociales contemporáneos es la aparición de nuevos reper-

torios de acción (Tilly, 2002) que incluyen, entre otros, la disposición a la acción directa, enten-

dida precisamente como “formatos de acción contenciosos que no se encuentran mediados

por la institucionalidad dominante” (Rebón, 2009). En la medida en que los procesos polí-

ticos y sociales recientes han ocasionado la exclusión formal y real de numerosos actores, los

movimientos sociales contemporáneos se han visto cada vez más obligados a actuar por fuera

de las instituciones políticas, abandonando otros formatos tradicionales como la huelga. En

© Flacso México

violencias colectivas.indd 19 12/09/14 13:10

20 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

que la desigualdad social y la segregación urbana favorecen la aparición

de violencias sociales: “Hay una conexión entre la exclusión social y la

ocurrencia de la violencia” (Alba y Kruijt, 2007: 490). Esas capas pobla-

cionales marginadas, a su vez, comenzaron a desconfiar de que las institu-

ciones democráticas resolvieran sus crecientes y aciagos problemas. “En

otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas de

la exclusión social es la erosión de la legitimidad del orden civil, político

y público” (Alba y Kruijt, 2007: 491).

En segundo término, el surgimiento de la “nueva violencia” tiene que

ver con la amenaza cada vez más concreta a las capacidades estatales de

monopolizarla. En este sentido, actores civiles armados que han emergi-

do, como las “maras”, las mafias, las “barra-bravas”, las pandillas juveni-

les o los cárteles del narcotráfico, actúan como agentes que “expropian” la

violencia al Estado, impulsando un proceso de “privatización”, en cuanto

que ya no es únicamente el Estado el que la ejerce, sino que ahora tam-

bién intervienen múltiples y fragmentados grupos civiles. Estos nuevos

actores violentos han generado esferas de violencia autónomas entre sí,

desplazando literalmente al Estado de numerosos territorios y emplaza-

mientos tanto rurales como urbanos (las favelas, villas o barriadas popu-

lares). Como dicen Alba y Kruijt (2007: 492), “no se trata de pequeñas

‘bolsas olvidadas’ dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de territo-

rios de considerable proporción, tal vez de 25% del contorno urbano de

las metrópolis como Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires y México”.

Estos dos factores, pues, se han producido de manera simultánea y

complementaria para generar un clima de violencia que en muchos ca-

sos ha cambiado de manera radical el estilo de vida de las sociedades la-

tinoamericanas: “cuando la exclusión social, como en el caso de América

Latina, se profundiza o se consolida en ciudades divididas, de manera es-

pacial, social, cultural; cuando la ausencia de los actores legítimos de la

ley y del orden se manifiesta esporádicamente, se abre el camino para los

actores privados e informales, quienes ocuparán el lugar de la policía y de

la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos

de desintegración dominados por criminales, por el terror y por el mie-

do” (Alba y Kruijt, 2007: 493).

ese sentido, los estallidos violentos estarían incluidos dentro de estos nuevos repertorios de

acción popular (Rebón y Pérez, 2012).

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 20 12/09/14 13:10

Introducción ® 21

IV

En el escenario de violencia regional, el caso de México es sumamente

particular porque, según algunos estudios, “en apenas una década [entre

fines del siglo xx y principios del xxi], México pasó de ser una sociedad

con criminalidad media, a presentar una incidencia delictiva particular-

mente alta, y cuyos indicadores de violencia la ubican entre las diez na-

ciones más violentas del mundo” (Zepeda, 2004: 14). Así, las profundas

crisis económicas de los ochenta y noventa tuvieron un fuerte impacto

en la tasa delictiva mexicana (Pansters y Castillo, 2007), acrecentándose

fuertemente el número de robos en los años de 1994 a 1995 (la crisis co-

nocida mundialmente como el “efecto tequila”), sin que luego se recupe-

raran las tasas anteriores.

El diagnóstico de “la seguridad mexicana” empeora considerablemen-

te si se tienen en cuenta las fallidas respuestas institucionales a la cues-

tión, que van desde una legislación no siempre adecuada a la inoperancia

y la corrupción de los organismos de seguridad públicos, pasando por la

ineficacia de las instituciones judiciales.10 De tal suerte, el combo entre

índices delictivos altos e ineficacia de las instituciones encargadas de im-

partir justicia se tradujo en una alta percepción de inseguridad por par-

te de la ciudadanía: “Este sentimiento de inseguridad descansa, por una

parte, en la percepción de que la incidencia delictiva se ha elevado, y, por

otra, en la idea compartida de que las autoridades no han tenido la capa-

cidad de respuesta adecuada para enfrentar, disuadir y, en su caso, castigar

a los delincuentes” (Zepeda, 2004: 13).

Puede ilustrarse lo anterior con la “cifra negra” de la delincuencia,

es decir, con la proporción de crímenes efectivamente denunciados por

la ciudadanía. Este guarismo suele considerarse como un buen indica-

dor de la confianza civil hacia las instituciones estatales, en cuanto que

expresa el nivel de expectativa que los individuos tienen de que la justi-

cia formal resuelva su caso efectivamente: “la proporción de delitos re-

portados suele tener mucho que ver con la confianza de los ciudadanos

10

A pesar de que la sociología criminal suele mostrar correlaciones significativas entre tasas

delictivas y variables socioeconómicas, lo cierto es que la delincuencia tiene también una di-

mensión institucional insoslayable. La perspectiva conocida como sociología criminal aún no ha

resuelto el problema de “la tendencia de las altas tasas delictivas a permanecer, a pesar de que

las variables económicas o sociales con las que se asocia su origen hayan cambiado” (Zepeda,

2004: 77).

© Flacso México

violencias colectivas.indd 21 12/09/14 13:10

22 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

en sus autoridades” (Zepeda, 2004: 44). Diversos estudios (Zepeda,

2004; Pansters y Castillo, 2007; entre otros) muestran que la sociedad

mexicana sólo denuncia 25% de los delitos que padece, por lo que es

uno de los países con peores registros en este sentido.

Esta desconfianza en las instituciones se sustenta sobre un compro-

bado funcionamiento ineficaz de toda la cadena de instituciones encar-

gada de prevenir y sancionar los delitos. Desde el punto de vista de las

fuerzas del orden, es innegable el grado en que las distintas instituciones

policiacas se han visto envueltas en un cúmulo de hechos de corrupción,

complicidad y hasta como protagonistas de sucesos delictivos. Por ello,

no sorprende que “la población les tiene una gran desconfianza y las per-

cibe más como fuentes de inseguridad, acoso y abuso, debido a que fre-

cuentemente están vinculadas a la corrupción, la violencia y el tráfico de

drogas, y a que no existen mecanismos efectivos de control y responsabi-

lidad dentro de dichas fuerzas. La percepción negativa se agudiza por la

constatación de que utilizan la extorsión y la tortura para su propio be-

neficio, y de que en ciertos casos obtienen rentas por el otorgamiento de

protección, por el encubrimiento de criminales e incluso por su partici-

pación directa en actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y

el narcotráfico” (Alba y Kruijt, 2007: 501). Las fuerzas del orden, en de-

finitiva, actúan como un actor violento privado más, dentro de las violen-

cias fragmentadas que mostrábamos arriba, haciendo un uso discrecional

y en su propio beneficio de la violencia de la que legítimamente disponen.

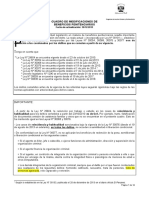

Si bien no es posible juzgar el éxito de un sistema penal en función

de la cantidad de supuestos delincuentes a los que consigue privar de su

libertad, las instituciones que cumplen supuestamente dichas tareas tam-

poco gozan de buena salud, tal como lo refleja un exhaustivo estudio de

Zepeda (2004). Según dicho autor, para el año 2001, de cada cien delitos

que se cometían, solamente 25 eran reportados a las autoridades penales

correspondientes, como veíamos un poco más arriba. De esos 25 ilícitos

reportados, sólo en 4.55 se había concluido la investigación pertinente,

poniéndose a disposición de los jueces sólo a 1.6 delincuentes. De este

porcentaje que llegaba ante un juez, 1.2 recibían alguna sentencia, siendo

condenados sólo 1.06% de los delitos totales. En el siglo xxi en México,

de cada cien delitos cometidos, sólo un poco más de 1% culmina con una

sentencia efectiva. Además, de ese 1.06 condenado, 0.66 recibe menos de

tres años de prisión (que en algunos casos puede conmutarse por pena no

privativa de la libertad) y 0.4 recibe más de dos (sic) años (Zepeda, 2004:

20) (véase la figura 1).

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 22 12/09/14 13:10

Introducción ® 23

Hechos

aparentemente

delictuosos

PROCESO AVERIGUACIÓN MEDIDAS EJECUCIÓN DE

PENAL PREVIA PREVENTIVAS SENTENCIA

CONDENATORIA

100 25 1.6 1.06

De cada 100 delitos De los 25 ilícitos que De ese 1.6% del De ese 1.06

que se cometen en sí se reportan, sólo se fenómeno delictivo condenado, 0.66

México, sólo se concluye la que llega ante un reciben menos de

denuncian 25 investigación en 4.55, juez, 1.2 llega a tres años de prisión

poniéndose a sentencia, (que en algunos casos

disposición de los condenándose a 1.06 puede conmutarse

jueces sólo a 1.6 con pena no privativa

de libertad) y 0.4

recibe más de dos

años de prisión

FUENTE: Estimación de la proporción de delitos denunciados de la Primera Encuesta de Victimización

del ICESI; desahogo de las averiguaciones previas de anuarios estatales del INEGI, 2002, con información

de las procuradurías locales; desahogo de expedientes judiciales y monto de las sanciones de acuerdo

con el Cuaderno de Estadísticas Judiciales en Materia Penal núm. 10 del INEGI, con información de los

tribunales locales.

Fuente: Zepeda (2004: 20).

Figura 1. El fenómeno delictivo en México y el sistema penal (año 2001).

¿Cómo es posible esta escasa operatividad del sistema penal mexica-

no? Para Zepeda, si bien el fenómeno tiene diversas aristas y cuenta con

numerosas dificultades, el problema principal se encuentra en las procu-

radurías de justicia y, en particular, en el ministerio público: “el desempe-

ño cotidiano de las organizaciones del subsistema, particularmente de las

procuradurías de justicia y el ministerio público, está muy distante de lo

que el diseño institucional se propuso y se previó. El diseño institucional

ha sido desbordado por la demanda de servicios y de la organización del

trabajo al interior de las procuradurías, quedando rezagado e inoperante”

(Zepeda, 2004: 368).

La imposibilidad de estas instituciones de procesar la totalidad de

los casos que se le presentan abre el juego a una discrecionalidad evi-

dente que favorece la impunidad y, otra vez, deteriora el carácter públi-

co de los organismos estatales, en cuanto que las actuaciones judiciales

impulsadas responden más a los intereses y al accionar de los privados

perjudicados que a la actuación universal correspondiente. Así pues, “la

imposibilidad material de brindar atención cabal a todos los asuntos

© Flacso México

violencias colectivas.indd 23 12/09/14 13:10

24 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

que llegan a las procuradurías ha generado de facto una serie de atribucio-

nes discrecionales que no tienen un sistema de control eficaz” (Zepeda,

2004: 368). Por lo tanto, “la sociedad no ha sido debidamente represen-

tada por el Ministerio Público, quien, abrumado por la demanda de ser-

vicios tiene que dejar casos sin atención, propiciando impunidad, uno de

los pilares de la eficacia disuasoria del sistema penal. La opinión y per-

cepción ciudadana sobre la inseguridad, los niveles de impunidad y la

capacidad de la respuesta de la autoridad frente al crimen son uno de los

indicadores que ilustran esta disfunción” (Zepeda, 2004: 370).

V

Para terminar con esta introducción, quisiéramos aclarar los motivos de

la inclusión de algunas problemáticas. Como el lector verá en el siguien-

te capítulo, muchas de las hipótesis explicativas de linchamientos (sobre

todo las referentes a México) se concentran en el incremento de la inse-

guridad ciudadana como la principal causa explicativa para dar cuenta de

su presencia y crecimiento en la región. Se supone que, ante un aumen-

to de la violencia social y la desconfianza civil ante la crisis de los orga-

nismos estatales de impartición de justicia, los individuos deciden actuar

por su propia cuenta y recurren a los linchamientos. Lejos de cuestionar

estas explicaciones, aquí pretendemos incorporarlas como el trasfondo

histórico-social sobre el que transcurren los linchamientos en el México

contemporáneo para luego recuperarlas de manera concreta a partir del

análisis de las dinámicas de la acción colectiva. Por ello, este breve pero

cabal tratamiento al problema del crecimiento de la violencia en América

Latina y la escasa efectividad estatal para resolver la inseguridad ciudada-

na en México nos servirán de punto de partida. Ahora es momento de in-

cursionar en nuestro objetivo, no sin antes hacer un repaso exhaustivo de

las distintas lecturas que los linchamientos han tenido en nuestra región.

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 24 12/09/14 13:10

I. Los estudios sobre linchamientos

en América Latina

En este capítulo pasaremos revista a las principales hipótesis explicati-

vas esbozadas por diversos autores acerca del fenómeno de los lincha-

mientos en América Latina y en Estados Unidos de fines del siglo

xix y principios del xx. No se presentan aquí todos los estudios sobre

linchamientos producidos desde las ciencias sociales (cuestión que

ya sería sumamente difícil desde que hace algunos años se generali-

zaron las investigaciones), sino que nos interesa poner en debate las

principales líneas argumentativas para abordar mejor el fenómeno

mexicano.

La línea expositiva de este capítulo irá, en primer término, en un sen-

tido cronológico, repasando los primeros estudios sobre la cuestión en

Estados Unidos y los primeros intentos latinoamericanos en dar una

explicación a estos hechos. A partir de allí se desarrollarán los “casos”

particulares en los que estudios diversos han puesto a debatir sus interpre-

taciones. Así, pues, se presentarán primero los estudios sobre Guatemala y

Brasil; luego los análisis sobre linchamientos en la región andina (Bolivia,

Perú, Ecuador) y Argentina y, por último, los debates en torno a los lin-

chamientos en México.

El origen: los linchamientos en Estados Unidos

Las primeras investigaciones sobre linchamientos se consolidaron fuerte-

mente en el vecino país del norte, donde la violencia colectiva hacia in-

dividuos se generalizó de manera extraordinaria a finales del siglo xix, al

punto que en Lynch-Law: An Investigation Into the History of Lynching in the

United States, el primer estudio sistemático de los linchamientos, escrito

en 1905, James E. Cutler afirma que “el linchamiento es una práctica

[25]

© Flacso México

violencias colectivas.indd 25 12/09/14 13:10

26 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

criminal que es peculiar de Estados Unidos” (Cutler, 1905: 1, citado en

Gibson, 1979. Traducción nuestra).1

Precisamente, el término linchamiento (lynching) tiene sus orígenes en

la guerra de independencia estadounidense. En dicho contexto, el juez

Charles Lynch decidió castigar extralegalmente a un grupo de leales al

imperio británico, aun cuando éstos habían sido absueltos ante un jurado

oficial. A partir de allí, el término Lynch’s law (o directamente lynch-law)

comenzó a utilizarse para designar la práctica de los “cazadores de hom-

bres”, hombres blancos del sur de Estados Unidos que empezaron a

organizar “patrullas” civiles para capturar a supuestos maleantes. Este

método de “justicia popular” (conocido también como “vigilantismo”)

había surgido en la frontera sur estadounidense, donde el poder policial

del Estado era, según los pobladores, aún insuficiente (Mendoza, 2004;

siguiendo a Raper, 1969). Sin embargo, posteriormente esta práctica da-

ría paso al uso de la fuerza colectiva como un método de explotación y

segregación racial aplicado por los blancos hacia los negros (Mendoza,

2004; siguiendo a Shay, 1969).

Un trabajo de Christopher Waldrep (2002) describe la historia del

concepto y señala precisamente el cambio semántico de la palabra. Así

pues, luego de la guerra de secesión y el aumento de las tensiones raciales,

la palabra “linchamiento” (lynch-law o lynching) se utilizó para denominar

únicamente el castigo colectivo violento a personas de distinto color, es-

pecíficamente de blancos hacia negros. Sin embargo, luego de la segunda

guerra mundial, el significado se amplió a ataques a otras minorías como

los homosexuales e incluso comenzó a hablarse de “linchamiento legal”

en relación con los abusos del sistema de justicia penal.

Más allá del significado específico que fue adquiriendo el término,

los trabajos sobre linchamientos en Estados Unidos apuntaron a señalar,

en general, que estas prácticas fueron un fenómeno de índole racial ca-

racterístico de la época posterior a la guerra de secesión. Estadísticas del

Instituto Tuskegge (s/f ) muestran que entre 1882 y 1964 hubo en ese

país 4742 linchamientos, de los cuales 3445 (72%) fueron cometidos

1

En el mismo sentido, Gibson (1979) afirma que “los linchamientos —asesinatos públi-

cos y abiertos de personas sospechosas de delitos, concebidos y llevados a cabo más o menos

de forma espontánea por una turba— parecen haber sido una invención estadounidense”

(Traducción nuestra).

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 26 12/09/14 13:10

I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 27

contra ciudadanos afroamericanos. Además, 4669 casos (98%) se pro-

dujeron entre 1882 y 1935.2

En una investigación efectuada en los setenta, Robert A. Gibson seña-

ló que “en las últimas décadas del siglo xix, el linchamiento de personas

negras en los estados del sur y fronterizos se convirtió en un método ins-

titucionalizado utilizado por los blancos para aterrorizar a los negros y

mantener la supremacía blanca. En el sur, durante el periodo 1880-1940,

hubo un profundo y omnipresente sentimiento de odio y miedo hacia

los negros, lo cual llevó a turbas blancas a utilizar la ‘ley de Lynch’ como

medio de control social” (1979, traducción nuestra). Gibson menciona,

además, otros factores explicativos, como la ausencia de instituciones es-

tatales de justicia en comunidades alejadas, la connivencia de las auto-

ridades policiales y judiciales (incluso con la participación activa en las

acciones), la monotonía de la vida rural y la pobreza y falta de educación

de las familias: “Los linchamientos se produjeron más frecuentemente en

las ciudades pequeñas y en las aisladas comunidades rurales del Sur, don-

de la gente era pobre, en su mayoría analfabetos, y donde había una nota-

ble ausencia de medios de recreación comunitarios saludables” (Gibson,

1979. Traducción nuestra).

A partir de los primeros años del siglo xx las estadísticas comenza-

ron a mostrar un descenso constante en la cantidad de linchamientos.

El autor menciona que si bien no se conoce exhaustivamente la causa de

este proceso, en esto seguramente influyó el cambio en la política pre-

ventiva y represiva de las fuerzas del orden (que comenzaron a atacar los

episodios de violencia) y, además, la creciente urbanización de las ciu-

dades meridionales. A la par que disminuían los casos de linchamientos,

se produjo un aumento considerable de lo que Gibson llamó “estallidos

raciales” (racial riots), un tipo de violencia que se generalizó durante el

siglo xx. Mientras que los linchamientos eran sucesos generalmente rura-

les y característicos del sur del país, los estallidos raciales eran episodios

2

En 2005, el senado estadounidense ofreció públicamente disculpas a la comunidad

afroamericana y a los descendientes de los individuos linchados por los continuos “fraca-

sos” en la promulgación de leyes contra linchamientos a principios del siglo xx. Entre 1892

y 1950 siete presidentes estadounidenses enviaron al congreso proyectos de ley que decla-

raban ilegales los linchamientos. Sin embargo, los escaños del Sur en el senado impidieron

continuamente su aprobación, por lo que más de medio siglo después representantes de esa

institución pidieron perdón a las víctimas de la violencia colectiva contra la población afro-

descendiente (Calvo, 2005).

© Flacso México

violencias colectivas.indd 27 12/09/14 13:10

28 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

producidos en centros urbanos, generalmente ubicados en el norte. Estos

últimos incluían, además de los agravios a personas, ataques a propieda-

des de población afroamericana y enfrentamientos raciales intensos que

solían registrar bajas de ambos bandos (aunque generalmente la mayor

cantidad de muertos eran individuos negros). Según Gibson, la tensión

racial provocada por la migración masiva de los negros del Sur hacia los

centros urbanos del Norte y la competencia de éstos con los blancos por

puestos de trabajo provocaron un aumento de la tensión racial en las ciu-

dades septentrionales y la aparición de conflictos raciales violentos.

De esta manera, los linchamientos virtualmente desaparecieron y los

conflictos raciales pasaron a adoptar la forma de “estallido”, con ata-

ques masivos a propiedades y edificios públicos, protagonizados tan-

to por miembros de comunidades blancas, como por miembros de las

afroamericanas.

El primer interés por los linchamientos en

América Latina: el caso de Canoa

Los estudios sobre linchamientos desde las ciencias sociales latinoameri-

canas son recientes. Aun cuando no sabemos si la inexistencia de publica-

ciones previa a los noventa responde a la ausencia de casos de linchamiento

en la región (excepto, como veremos, la situación de Brasil) o al desinterés

por el tema de la academia local, lo cierto es que los primeros anteceden-

tes de los que tenemos registro se desarrollaron como estudios de caso

etnográficos (incluso de corte periodístico) en torno a episodios puntua-

les que cobraron notoriedad mediática. Tal fue el caso del incidente ocu-

rrido en la ciudad de San Miguel Canoa, estado de Puebla, en septiembre

de 1968, en el que un grupo de jóvenes empleados de la Universidad

Autónoma de Puebla (uap) y un habitante que les dio alojamiento3 fue-

ron linchados por vecinos de la ciudad. La temprana investigación de

Guillermina Meaney (2000) dio cuenta de este episodio, enlazándolo

con el clima político mexicano de la época. Meaney argumentó que la

3

Los cinco empleados de la uap estaban allí porque tenían planeado escalar la montaña La

Malinche. Cuando llegaron al lugar, una fuerte lluvia los sorprendió y los obligó a pasar

la noche en la ciudad. Al no encontrar alojamiento allí y al verse imposibilitados de vol-

ver a Puebla, tuvieron que dormir en la casa de un hombre que amablemente los hospedó.

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 28 12/09/14 13:10

I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 29

violencia contra los jóvenes estuvo influenciada por el trato que el gobier-

no y los sectores conservadores de la sociedad mexicana (algunos medios

de comunicación, autoridades eclesiásticas y regionales) le dieron a la

fuerte movilización estudiantil producida ese mismo año. Según la auto-

ra, la publicidad negativa que los medios locales hicieron del movimiento

estudiantil (en particular el periódico El Sol de Puebla) hizo que la comu-

nidad viera a los trabajadores universitarios como enemigos de la patria,

contrarios a la religión católica y seres oportunistas que iban a robar los

bienes de la comunidad. Por esta razón, se habría creado “una sicosis co-

lectiva que afectaría en forma decisiva a la gran masa de gente ignorante,

embrutecida por el alcohol, la desnutrición, los sermones dominicales y

la propaganda del pri [Partido Revolucionario Institucional]” (Meaney,

2000: 12), provocando una reacción violenta contra individuos ajenos a

la comunidad e identificados como enemigos.

Recientemente, una investigación de Osvaldo Romero Melgareja

(2006a) señaló que el linchamiento había sido instigado por el cura lo-

cal y los “caciques” de la Liga de Comunidades Agrarias, vinculada al

pri, enfrentados a los miembros de la Central Campesina Independiente

(cci). El alojamiento brindado por un miembro de la cci a los trabajado-

res de la uap fue el detonante para que, bajo la premisa de la destrucción

de los “comunistas foráneos”, la comunidad fuera movilizada en contra

del hombre y los trabajadores universitarios. Así, para Romero Melgareja

(2006b) “el linchamiento ocurrido el 14 de septiembre de 1968 fue par-

te del proceso de violencia emprendido por los caciques de San Miguel

Canoa, que les permitió mostrar a propios y extraños la vigencia y la for-

taleza de su sistema de dominación local”.

Los primeros análisis sistemáticos: los estudios en Brasil y la

visión de la minugua sobre los linchamientos en Guatemala

Más allá de estas exploraciones puntuales, los estudios y registros siste-

máticos de los linchamientos latinoamericanos comenzaron a producir-

se en los últimos años del siglo xx y los primeros del xxi. A medida que

estos hechos se repetían en algunos países de la región, su conocimiento

científico comenzó a ser una demanda de los estados y los organismos in-

ternacionales, y una curiosidad para los investigadores locales.

En una temprana compilación de Martha Huggings (1991), Ensayos de

violencia extralegal, apareció un texto con los resultados de una investigación

© Flacso México

violencias colectivas.indd 29 12/09/14 13:10

30 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

sobre los linchamientos en Brasil. El trabajo de José de Souza Martins

analizó la recurrencia de linchamientos en el país sudamericano en los

años 1979-1988, y encontró 272 casos concentrados principalmente en

la “región sudeste” (Souza, 1991: 23). A partir de un registro hemero-

gráfico (una metodología continuamente retomada en este tipo de estu-

dios), el autor halló que los linchamientos se concentraron en los últimos

años del periodo estudiado, es decir, de 1985 a 1988. Esto significa que

“hubo un 50 por ciento más de linchamientos bajo la ‘Nueva República’”

(Sousa, 1991: 23), en comparación con la cantidad de episodios regis-

trados bajo la dictadura militar. En este sentido, para Sousa los lincha-

mientos brasileños se relacionan con un proceso de privatización de la

justicia y la violencia, profundizado a partir de la transición democrática

en aquel país. Dicha transición, se argumenta, vino acompañada de un re-

lajamiento estatal en el control de la emergencia de violencias singulares

y dispersas. En este sentido, “el Estado […] ha resucitado y/o no ha po-

dido evitar el renacimiento de los poderes personales de los potentados”

(Sousa, 1991: 24). En esta irrupción particularista de la violencia, el de-

recho y la justicia se impone sobre todo en las regiones rurales y atrasadas

del país. Por esta razón, la presencia de linchamientos en los suburbios

de las grandes ciudades se explica por la “invasión” de emigrantes que

trasladan sus prácticas políticas rurales a las urbes.4 Así, en las grandes

ciudades brasileñas, caciques de organizaciones barriales, líderes de orga-

nizaciones delictivas, entre otros, han ejercido efectivamente la mediación

de las prácticas y las relaciones políticas populares, suplantando e incluso

disputando ese papel al Estado.

En suma, los linchamientos brasileños se producen en territorios so-

ciales gobernados por la precariedad social y la dispersión del poder, zo-

nas rurales o urbanas en donde la prometida “modernización” aún no se

ha concluido.

Por otra parte, uno de los países con más y mejores registros de estos

hechos es Guatemala, en donde el fenómeno de los linchamientos con-

citó la atención de instituciones nacionales e internacionales. Dicho país

fue el escenario de una prolongada guerra civil que azotó a la población

4

“Con la ‘Nueva República’ resurgieron las concepciones y prácticas de la justicia privada de

las áreas rurales más atrasadas de Brasil. De hecho, las ciudades brasileñas han sido invadidas

por el campo de diversas maneras –no sólo por migrantes y emigrantes, sino por un estilo

rural de las prácticas políticas” (Sousa, 1991: 23. Traducción nuestra).

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 30 12/09/14 13:10

I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 31

durante décadas y que culminó con la firma de un tratado de paz en

diciembre de 1996. Precisamente luego de ese tratado, comenzó a re-

gistrarse en Guatemala numerosos casos de linchamientos.5 La preocu-

pación por la situación fue tal que una misión de la Organización de las

Naciones Unidas (onu) se propuso investigar el fenómeno con el objeti-

vo de erradicar esas acciones de la sociedad civil guatemalteca. La institu-

ción encargada de tal investigación fue la Misión de Verificación para las

Naciones Unidas en Guatemala (minugua). Dicha misión produjo varios

documentos de trabajo en los que se exponen los resultados de las explo-

raciones y las conclusiones sobre las causas principales de los linchamien-

tos en Guatemala.

Los registros de la minugua revelan que entre 1996 y 2003 ha habi-

do 577 linchamientos con un saldo de 250 personas muertas. A partir de

estos registros empíricos, esta institución internacional ha esbozado una

serie de factores que se reúnen en la explicación y en la definición de los

actos de linchamiento.

En primer lugar, la minugua no ofrece una definición sistemática

de los linchamientos más que la que actualmente da la Real Academia

Española (“ejecución sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o

a un reo”). Sin embargo, intenta definir sus principales atributos a partir

de generalizaciones empíricas. Así pues, para la minugua los linchamien-

tos son: a) una práctica violenta que contiene una pluralidad de actos de-

lictivos, b) una especie de violencia tumultuaria (entendida como “todos

aquellos actos de agresión en que se ve involucrada una muchedumbre y

en los que no aparece clara la existencia de una intención de llevar a efec-

to el linchamiento de determinada persona” (minugua, 2004: 45), y c) un

“hecho criminal premeditado”.

En cuanto a las causas de los linchamientos, el argumento central que

se desarrolla es que éstos se encuentran estrechamente relacionados con

la guerra civil previa, en la medida en que “las regiones del país donde el

enfrentamiento armado interno alcanzó los más altos niveles de violencia

también coinciden con las áreas en donde aparecen, en la etapa poscon-

flicto, el mayor número de linchamientos” (minugua, 2004: 17). Desde

esta visión, se sostiene que la estrategia militar contrainsurgente de pene-

trar en las comunidades rurales indígenas dinamitó sus lógicas sociales y

5

El registro de linchamientos comienza ese año, pero Fuentes (2008: 161) ha demostrado

que antes de 1996 los linchamientos ya se producían en Guatemala.

© Flacso México

violencias colectivas.indd 31 12/09/14 13:10

32 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

las solidaridades que las caracterizaban. Las redes de inteligencia internas,

la violencia extrema, las masacres, torturas, el desplazamiento y recluta-

miento forzados hicieron que las formas tradicionales de convivencia su-

cumbieran, “provocando la implantación de jerarquías sustentadas en el

poder de la fuerza” (minugua, 2004: 17). Esto último sucedió porque, en

reemplazo de la sociabilidad comunitaria, se impusieron formas jerárqui-

cas que permanecieron incluso luego del conflicto militar, manteniendo

el control y la vigilancia sobre las comunidades. Tal situación provocó que

los líderes de estas nuevas estructuras utilizaran los linchamientos como

una forma de confrontación y control social e incluso con motivos me-

ramente personales.

Por esta razón el punto de vista de la minugua es que, tal como hemos

visto arriba, los linchamientos son hechos premeditados. Según esta in-

terpretación, el carácter tumultuario de los linchamientos responde a ma-

nipulaciones (llevadas adelante por diversos métodos como el rumor y la

desinformación pública) de parte de las estructuras de poder impuestas

en las comunidades durante el conflicto armando y afianzadas luego de

él: “La Misión ha comprobado que la autoría por instigación, presente

en muchos de los linchamientos verificados, es atribuible a personas que

pertenecieron a estructuras de control político y social (comités volunta-

rios de defensa civil y comisionados militares) nacidas de la lucha contra-

insurgente” (minugua, 2004: 54).

Por otro lado, lejos de las explicaciones que ven en el derecho indígena

el origen de los linchamientos, la minugua afirma que éstos son el resul-

tado de la imposición de jerarquías sociales nuevas que disipan el dere-

cho tradicional: “las investigaciones sobre el derecho indígena realizadas

en Guatemala durante los últimos años corroboran la presencia de me-

canismos de carácter consensual, reparador, restitutivo y conciliador que

el derecho indígena utiliza junto con procedimientos coercitivos o san-

cionatorios de carácter simbólico y material, todo lo cual contrasta con

la práctica de los linchamientos” (minugua, 2004: 53). En consecuencia,

la presencia de linchamientos en comunidades indígenas se debe a la eli-

minación de los sistemas jurídicos tradicionales y no a su existencia. De

este modo, los linchamientos aparecen como una consecuencia del des-

gajamiento social provocado por la guerra civil y como una forma de

conflicto impulsada por las estructuras de poder heredadas del conflicto

armado.

Además del conflicto armado, la minugua reconoce otros facto-

res relacionados con los linchamientos, como el nivel de pobreza y la

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 32 12/09/14 13:10

I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 33

frustración de las poblaciones. A tono con las hipótesis explicativas de

las “nuevas violencias” latinoamericanas (expuestas ya en la introducción

a nuestro texto), la minugua sostiene que hay una correlación inversa en-

tre la presencia de linchamientos y el puntaje en el Índice de Desarrollo

Humano (idh). Por lo tanto, indicadores de ingreso, salud y educación

bajos serían factores concurrentes en la presencia de linchamientos.

Por otra parte, la minugua aduce que las reacciones violentas de la

muchedumbre están fundamentadas en tensiones estructurales por la acu-

mulación de demandas insatisfechas. En este sentido, los linchamientos

se asentarían sobre el terreno inflamable de la frustración social. Las de-

mandas insatisfechas (no sólo las vinculadas a la impartición efectiva de

justicia) provocarían una acumulación de malestar en la población que

“estallaría” en estos episodios de violencia: “la canalización de esta frus-

tración, que deriva de variadas causas, muchas veces se realiza a través de

la agresividad. La expresión violenta de la agresividad es percibida como

una manera de desahogar las frustraciones largamente acumuladas por las

comunidades” (minugua, 2004: 19).

La Misión identifica, además, fallas en los diseños institucionales que

favorecen la aparición y expansión de los linchamientos. La falta de po-

líticas públicas, el desconocimiento entre las fuerzas del orden de cómo

operan estos hechos, sumado a la impunidad y los abusos de las autori-

dades refuerzan la falta de prevención y control de estos casos. Además,

muchas veces las autoridades locales y eclesiásticas6 y los medios masi-

vos de comunicación actúan legitimando abiertamente las acciones de los

linchadores.

Esto se sumaría, por último, a la dificultad de las poblaciones para

comprender los tiempos y funciones institucionales. Distanciándose de la

literatura que ve en los linchamientos un ejercicio de justicia popular ante

la ineficiencia judicial, para la minugua el problema no estaría en los mo-

dos en que las instituciones judiciales imparten justicia (esto sólo sería vi-

sible para la impunidad de los linchadores), sino en las percepciones que

la población tiene sobre ésta. La ignorancia del Código Procesal Penal

aprobado en 1994 y el desconocimiento de las competencias institucio-

nales llevarían a la población a impulsar demandas ante las instituciones

que éstas no podrían resolver, como la expectativa de respuesta inmediata

6

“El recurso a la Biblia como fuente para justificar el linchamiento ha tenido un fuerte im-

pacto” (minugua, 2004: 28).

© Flacso México

violencias colectivas.indd 33 12/09/14 13:10

34 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

por parte de las autoridades judiciales sin respetar los tiempos procesa-

les. Estas demandas insatisfechas extenderían un clima de impunidad que

contribuiría a la exaltación y a la acción directa.

En conclusión, todos los factores mencionados (principalmente las

secuelas de la guerra interna, el enquistamiento de poderes militares y la

disolución de costumbres tradicionales) hacen que el linchamiento haya

adquirido “dimensiones de una práctica recurrente y sistemática, con vo-

cación de permanecer y adquirir legitimidad” (minugua, 2004: 15), fa-

voreciendo una cultura del linchamiento asentada sobre “patrones culturales

violentos” (minugua, 2004: 54).

Las críticas a la minugua

La importancia del fenómeno de los linchamientos en Guatemala hizo

que algunos autores se interesaran en el tema, produciendo interpreta-

ciones alternativas a las que ofrecía la minugua. Uno de ellos fue Carlos

Antonio Mendoza, quien criticó la hipótesis central de que los lincha-

mientos eran el resultado de la herencia bélica guatemalteca. En primer lu-

gar, Mendoza efectuó una crítica metodológica, afirmando que hubo “un

sesgo en la selección de casos para la variable independiente” (Mendoza,

2008: 46) porque sólo se relevaron para el análisis los municipios donde

sí se producían los linchamientos, sin tomar en cuenta aquellas comuni-

dades donde no se producían. Esto imposibilitó un estudio comparativo

sistemático que, por ejemplo, observara que en Guatemala existen muni-

cipios con bajos niveles de ingreso e igualmente afectados por el conflicto

armado en los que no había presencia de linchamientos.7

Precisamente, la explicación de que los linchamientos son promovi-

dos por individuos pertenecientes a las redes de control contrainsurgente

7

“El sesgo metodológico de minugua se explica fácilmente: hicieron inferencias a partir de

una muestra donde únicamente se incluyeron las unidades de análisis donde sí había ocurrido

al menos un caso de linchamiento. Este sesgo en la selección de casos para la variable depen-

diente los llevó a afirmar que el conflicto armado y los bajos niveles de desarrollo humano

parecen estar explicando la violencia colectiva. No tomaron en cuenta las unidades de análisis

(sean éstas departamentos o municipios de la República) en los cuales nunca ocurrió lincha-

miento alguno. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta que hay lugares pobres y afecta-

dos por el conflicto armado donde no se han dado casos de violencia colectiva” (Mendoza,

2008: 46).

Derechos reservados

violencias colectivas.indd 34 12/09/14 13:10

I. Los estudios sobre linchamientos en América Latina ® 35

está desmentida por la propia minugua, ya que, según sus datos, en sólo

4% de los casos se pudo comprobar la participación de exagentes de la

contrainsurgencia como instigadores de linchamiento (Mendoza, 2008:

47). Así, Mendoza llevó a cabo una crítica a la explicación de que los lin-

chamientos se deben a la “cultura de violencia” dejada por el conflicto

armado. El investigador guatemalteco argumentó que la presencia de lin-

chamientos en países en los que no ha habido guerra civil (México, Perú,

Ecuador, etc.) y la ausencia de linchamientos en naciones que sí sopor-

taron un conflicto interno duradero como El Salvador, descarta esta hi-

pótesis. Además, sus trabajos demuestran con datos estadísticos que las

poblaciones con mayores casos de linchamientos son comunidades con

bajos indicadores de violencia (menores niveles en la tasa de homicidios)

y que en dichas poblaciones hay un fuerte componente indígena (es decir,

que las comunidades indígenas son las que tienen menores tasas de homi-

cidio y mayores tasas de linchamiento).

Por otro lado, Mendoza criticó la visión de la minugua, que relacio-

naba la presencia de linchamientos con el desconocimiento de la ley y de

las instituciones. Por el contrario, según él, lo que motiva los linchamien-

tos es la desconfianza y la escasa legitimidad de las instituciones policiales

y judiciales entre la población, no la ignorancia popular de su funciona-

miento. Ante una creciente y amenazante inseguridad no resuelta (incluso

provocada) por las instituciones del Estado, las comunidades se habrían

visto forzadas a resolver los problemas de inseguridad por sus propios

medios. Esta “privatización de la seguridad”8 fue encarada de diversas

maneras: mientras que los sectores medios y altos pudieron adquirir servi-

cios de prevención empresariales, los sectores populares no tuvieron más

remedio que organizarse colectivamente para protegerse:9 “La delincuen-

cia común conduce a los pobladores a organizarse y reaccionar violen-

tamente” (Mendoza, 2004: 87), a veces mediante la eliminación de los

presuntos delincuentes, a veces para dar un mensaje de intolerancia ante

8

En el sentido de que no es brindada por el Estado y las instituciones públicas.

9

“La población civil entendió que el Estado no garantizaría su vida, libertad y propie-

dades. Por el contrario, los agentes del Estado se constituyeron en una amenaza para los

derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin ninguna protección legal o institucional,

las personas empezaron a proveerse por sí mismas de los bienes públicos que el Estado no

ofrecía. Empezaron a coordinarse y a contribuir para resolver el problema de la acción co-

lectiva y, entonces, proveerse de justicia, orden y seguridad” (Mendoza, 2004: 94).

© Flacso México

violencias colectivas.indd 35 12/09/14 13:10

36 ® Violencias colectivas. Linchamientos en México

hechos delictivos.10 Así, pues, “[E]n este sentido, parece que los lincha-

mientos son una forma de acción colectiva, entre otras, para la protección

de las aldeas, mercados y vecindarios. No es una respuesta irracional, sino

una modalidad de acción conjunta de los pobres, y una expresión públi-

ca y colectiva para preservar su vida y escasas pertenencias” (Mendoza,

2004: 95).

Además, Mendoza resalta el dato de que los linchamientos se produ-

cen fundamentalmente en comunidades indígenas. El hecho de que di-

chas comunidades cuenten generalmente con bajos niveles de ingreso

las incluiría dentro de la defensa colectiva de la seguridad comunitaria.

Pero no todos los municipios de bajos ingresos son protagonistas de lin-

chamientos. Para el autor, la preponderancia indígena se debe al fuerte

sentido de pertenencia a la comunidad y al alto grado de organización

comunitaria. Estas formas de relación más intensas harían que, ante el

ataque a un individuo, el colectivo asuma el agravio como propio, reac-

cionando de manera airada.

Sin embargo, no debe confundirse este argumento con la idea de que los

linchamientos son llevados a cabo en virtud del derecho indígena de “usos