Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Vaso de Leche Ensayo

Cargado por

NOHEMI MENDIETA0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas10 páginasbreve ensayo sobre el cuento el vaso de leche

Título original

el vaso de leche ensayo

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentobreve ensayo sobre el cuento el vaso de leche

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas10 páginasEl Vaso de Leche Ensayo

Cargado por

NOHEMI MENDIETAbreve ensayo sobre el cuento el vaso de leche

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 10

El vaso de leche

[Cuento - Texto completo.]

Manuel Rojas

Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien.

Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco, manchado de grasa

en varias partes. Con la otra mano atendía la pipa.

Entre unos vagones apareció un joven delgado; se detuvo un instante, miró

hacia el mar y avanzó después, caminando por la orilla del muelle con las

manos en los bolsillos, distraído o pensando.

Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés:

-I say; look here! (¡Oiga, mire!)

El joven levantó la cabeza y, sin detenerse, contestó en el mismo idioma:

-Hallow! What? (¡Hola! ¡Qué?)

-Are you hungry? (¿Tiene hambre?)

Hubo un breve silencio, durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio

un paso más corto que los demás, como para detenerse; pero al fin dijo,

mientras dirigía al marinero una sonrisa triste:

-No, I am not hungry! Thank you, sailor. (No, no tengo hombre. Muchas

gracias, marinero.)

-Very well. (Muy bien.)

Sacose la pipa de la boca el marinero, escupió y colocándosela de nuevo entre

los labios, miró hacia otro lado. El joven, avergonzado de que su aspecto

despertara sentimientos de caridad, pareció apresurar el paso, como temiendo

arrepentirse de su negativa.

Un instante después un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de

harapos, grandes zapatos rotos, larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el

marinero, y éste, sin llamarlo previamente, le gritó:

-Are you hungry?

No había terminado aún su pregunta cuando el atorrante, mirando con ojos

brillantes el paquete que el marinero tenía en las manos, contestó

apresuradamente:

-Yes, sir, I am very hungry! (Sí, señor, tengo harta hambre.)

Sonrió el marinero. El paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos

ávidas del hambriento. Ni siquiera dio las gracias y abriendo el envoltorio

calentito aún, sentose en el suelo, restregándose las manos alegremente al

contemplar su contenido. Un atorrante de puerto puede no saber inglés, pero

nunca se perdonaría no saber el suficiente como para pedir de comer a uno que

hable ese idioma.

El joven que pasara momentos antes, parado a corta distancia de allí,

presenció la escena.

Él también tenía hambre. Hacía tres días justos que no comía, tres largos días.

Y más por timidez y vergüenza que por orgullo, se resistía a pararse delante de

las escalas de los vapores, a las horas de comida, esperando de la generosidad

de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de

carne. No podía hacerlo, no podría hacerlo nunca. Y cuando, como es el caso

reciente, alguno le ofrecía sus sobras, las rechazaba heroicamente, sintiendo

que la negativa aumentaba su hambre.

Seis días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo

había dejado allí un vapor inglés procedente de Punta Arenas, puerto en donde

había desertado de un vapor en que servía como muchacho de capitán. Estuvo

un mes allí, ayudando en sus ocupaciones a un austriaco pescador de centollas,

y en el primer barco que pasó hacia el norte embarcose ocultamente. Lo

descubrieron al día siguiente de zarpar y enviáronlo a trabajar en las calderas.

En el primer puerto grande que tocó el vapor lo desembarcaron, y allí quedó,

como un fardo sin dirección ni destinatario, sin conocer a nadie, sin un

centavo en los bolsillos y sin saber trabajar en oficio alguno. Mientras estuvo

allí el vapor, pudo comer, pero después… La ciudad enorme, que se alzaba

más allá de las callejuelas llenas de tabernas y posadas pobres, no le atraía;

parecíale un lugar de esclavitud, sin aire, oscura, sin esa grandeza amplia del

mar, y entre cuyas altas paredes y calles rectas la gente vive y muere aturdida

por un tráfago angustioso.

Estaba poseído por la obsesión del mar, que tuerce las vidas más lisas y

definidas como un brazo poderoso una delgada varilla. Aunque era muy joven

había hecho varios viajes por las costas de América del Sur, en diversos

vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas, faenas y trabajos que en

tierra casi no tenían explicación.

Después que se fue el vapor anduvo, esperando del azar algo que le permitiera

vivir de algún modo mientras volvía a sus canchas familiares; pero no

encontró nada. El puerto tenía poco movimiento y en los contados vapores en

que se trabajaba no lo aceptaron.

Ambulaban por allí infinidad de vagabundos de profesión; marineros sin

contrata, como él, desertados de un vapor o prófugos de algún delirio;

atorrantes abandonados al ocio, que se mantienen de no se sabe qué,

mendigando o robando, pasando los días como las cuentas de un rosario

mugriento, esperando quién sabe qué extraños acontecimientos, o no

esperando nada, individuos de las razas y pueblos más exóticos y extraños,

aun de aquellos en cuya existencia no se cree hasta no haber visto un ejemplar.

*

Al día siguiente, convencido de que no podría resistir mucho más, decidió

recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos.

Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior

y que cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba, dando la vuelta, al

hombro los pesados sacos, desde los vagones, atravesando una planchada,

hasta la escotilla de la bodega, donde los estibadores recibían la carga. Estuvo

un rato mirando hasta que atreviose a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue

aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores.

Durante el tiempo de la jornada trabajó bien; pero después empezó a sentirse

fatigado y le vinieron vahídos, vacilando en la planchada cuando marchaba

con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura formada por el costado

del vapor y el murallón del muelle, en el fondo de la cual, el mar, manchado

de aceite y cubierto de desperdicios, glogloteaba sordamente.

A la hora de almorzar hubo un breve descanso y en tanto que algunos fueron a

comer en los figones cercanos y otros comían lo que habían llevado, él se

tendió en el suelo a descansar, disimulando su hambre.

Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a

lo último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas

acechando al capataz, y cuando se hubo marchado el último acercose a él y

confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía, le preguntó si

podían pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta

de lo ganado.

Contestole el capataz que la costumbre era pagar al final del trabajo y que

todavía sería necesario trabajar el día siguiente para concluir de cargar el

vapor. ¡Un día más! Por otro lado, no adelantaban un centavo.

-Pero -le dijo-, si usted necesita, yo podría prestarle unos cuarenta centavos…

No tengo más.

Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue. Le acometió

entonces una desesperación aguda. ¿Tenía hambre, hambre, hambre! Un

hambre que lo doblegaba como un latigazo; veía todo a través de una niebla

azul y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no había podido

quejarse ni gritar, pues su sufrimiento era obscuro y fatigante; no era dolor,

sino angustia sorda, acabamiento; le parecía que estaba aplastado por un gran

peso. Sintió de pronto como una quemadura en las entrañas, y se detuvo. Se

fue inclinando, inclinando, doblándose forzadamente y creyó que iba a caer.

En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él, vio su casa, el

paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y el de sus hermanos, todo

lo que él quería y amaba apareció y desapareció ante sus ojos cerrados por la

fatiga… Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando,

mientras la quemadura se enfriaba despacio. Por fin se irguió, respirando

profundamente. Una hora más y caería al suelo.

Apuró el paso, como huyendo de un nuevo mareo, y mientras marchaba

resolvió ir a comer a cualquier parte, sin pagar, dispuesto a que lo

avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo; lo importante

era comer, comer, comer. Cien veces repitió mentalmente esta palabra; comer,

comer, comer, hasta que el vocablo perdió su sentido, dejándole una impresión

de vacío caliente en la cabeza.

No pensaba huir; le diría al dueño: “Señor, tenía hambre, hambre, hambre, y

no tengo con qué pagar… Haga lo que quiera”.

Llegó hasta las primeras calles de la ciudad y en una de ellas encontró una

lechería. Era un negocio muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubiertas de

mármol: Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con un

delantal blanquísimo.

Eligió ese negocio. La calle era poco transitada. Habría podido comer en uno

de los figones que estaban junto al muelle, pero se encontraban llenos de gente

que jugaba y bebía.

En la lechería no había sino un cliente. Era un vejete de anteojos, que con la

nariz metida entre las hojas de un periódico, leyendo, permanecía inmóvil,

como pegado a la silla. Sobre la mesita había un vaso de leche a medio

consumir. Esperó que se retirara, paseando por la acera, sintiendo que poco a

poco se le encendía en el estómago la quemadura de antes, y esperó cinco,

diez, hasta quince minutos. Se cansó y parose a un lado de la puerta, desde

donde lanzaba al viejo una miradas que parecían pedradas.

¿Qué diablos leería con tanta atención! Llegó a imaginarse que era un

enemigo suyo, quien, sabiendo sus intenciones, se hubiera propuesto

entorpecerlas. Le daban ganas de entrar y decirle algo fuerte que le obligara a

marcharse, una grosería o una frase que le indicara que no tenía derecho a

permanecer una hora sentado, y leyendo, por un gasto reducido.

Por fin el cliente terminó su lectura, o por lo menos, la interrumpió. Se bebió

de un sorbo el resto de leche que contenía el vaso, se levantó pausadamente,

pagó y dirigiose a la puerta. Salió; era un vejete encorvado, con trazas de

carpintero o barnizador.

Apenas estuvo en la calle, afirmose los anteojos, metió de nuevo la nariz entre

las hojas del periódico y se fue, caminando despacito y deteniéndose cada diez

pasos para leer con más detenimiento.

Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado a la entrada,

indeciso, no sabiendo dónde sentarse; por fin eligió una mesa y dirigiose hacia

ella; pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió y tropezó en una silla,

instalándose después en un rincón.

Acudió la señora, pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave, en

la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó:

-¿Qué se va a servir?

Sin mirarla, le contestó:

-Un vaso de leche.

-¿Grande?

-Sí, grande.

-¿Solo?

-¿Hay bizcochos?

-No; vainillas.

-Bueno, vainillas.

Cuando la señora se dio vuelta, él se restregó las manos sobre las rodillas,

regocijado, como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora

y colocó ante él un gran vaso de leche y un platito lleno de vainillas,

dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue

beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas, pero en seguida

se arrepintió; sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad. No se

atrevía a mirarla; le parecía que, al hacerlo, conocería su estado de ánimo y

sus propósitos vergonzosos y él tendría que levantarse e irse, sin probar lo que

había pedido.

Pausadamente tomó una vainilla, humedeciola en la leche y le dio un bocado;

bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura, ya encendida en su

estómago, se apagaba y deshacía. Pero, en seguida, la realidad de su situación

desesperada surgió ante él y algo apretado y caliente subió desde su corazón

hasta la garganta; se dio cuenta de que iba a sollozar, a sollozar a gritos, y

aunque sabía que la señora lo estaba mirando no pudo rechazar ni deshacer

aquel nudo ardiente que le estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía

comió apresuradamente, como asustado, temiendo que el llanto le impidiera

comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas se le nublaron los ojos y

algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo

sacudió hasta los zapatos.

Afirmó la cabeza en la manos y durante mucho rato lloró, lloró con pena, con

rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiese llorado.

*

Inclinado estaba y llorando, cuando sintió que una mano le acariciaba la

cansada cabeza y que una voz de mujer, con un dulce acento español, le decía:

-Llore, hijo, llore…

Una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la

primera vez, pero ahora no angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que

una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le había

estrangulado la garganta. Mientras lloraba pareciole que su vida y sus

sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua, recobrando

la claridad y firmeza de otros días.

Cuando pasó el acceso de llanto se limpió con su pañuelo los ojos y la cara, ya

tranquilo. Levantó la cabeza y miró a la señora, pero ésta no le miraba ya,

miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita,

ante él, había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainillas;

comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como

si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del

mostrador.

Cuando terminó ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con una

bombilla eléctrica. Estuvo un rato sentado, pensando en lo que le diría a la

señora al despedirse, sin ocurrírsele nada oportuno.

Al fin se levantó y dijo simplemente:

-Muchas gracias, señora; adiós…

-Adiós, hijo… -le contestó ella.

Salió. El viento que venía del mar refrescó su cara, caliente aún por el llanto.

Caminó un rato sin dirección, tomando después por una calle que bajaba hacia

los muelles. La noche era hermosísima y grandes estrellas aparecían en el

cielo de verano.

Pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido e hizo

propósitos de pagarle y recompensarla de una manera digna cuando tuviera

dinero; pero estos pensamientos de gratitud se desvanecían junto con el ardor

de su rostro, hasta que no quedó ninguno, y el hecho reciente retrocedió y se

perdió en los recodos de su vida pasada.

De pronto se sorprendió cantando algo en voz baja. Se irguió alegremente,

pisando con firmeza y decisión.

Llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro, elásticamente,

sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas interiores, antes dispersas, se

reunieran y amalgamaran sólidamente.

Después la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas en un lento

hormigueo y se sentó sobre un montón de bolsas.

Miró el mar. Las luces del muelle y las de los barcos se extendían por el agua

en un reguero rojizo y dorado, temblando suavemente. Se tendió de espaldas,

mirando el cielo largo rato. No tenía ganas de pensar, ni de cantar, ni de

hablar. Se sentía vivir, nada más.

Hasta que se quedó dormido con el rostro vuelto hacia el mar.

FIN

ALTA COCINA

POR AMPARO DÁVILA

Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas vuelvo a escuchar

sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si

fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba

y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas

pequeñas cuentas negras que se les sallan de las órbitas cuando

se estaban cociendo.

Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas. Escondidos entre las

hojas, adheridos a los tallos, o entre la hierba húmeda. De allí los

arrancaban para venderlos, y los vendían bien caros. A tres por

cinco centavos regularmente y, cuando había muchos, a quince

centavos la docena.

En mi casa se compraban dos pesos cada semana, por ser el

platillo obligado de los domingos y, con más frecuencia, si había

invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba a las

visitas distinguidas o a las muy apreciadas. “No se pueden comer

mejor preparados en ningún otro sitio”, solía decir mi madre,

llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo.

Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban,

preparada y curtida por un viejo cocinero francés; la cuchara de

madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera, gorda,

despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos

desgarradores no la conmovían, seguía atizando el fogón,

soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del

desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban

mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía

se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo

encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero

aun así los oía. Cuando despertaba, a medianoche, volvía a

escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos, o si sus gritos se

habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera

y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser.

A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante

de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros. Ojos

brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero

no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante

aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y, me siguen

aún, a todas partes.

Algunas veces me mandaron a comprarlos; yo siempre regresaba

sin ellos asegurando que no había encontrado nada. Un día

sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la

cocinera. Ella volvía con la cubeta llena, yo la miraba con el

desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo, ella

fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa.

Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba

tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daban

una hierba rara qua ellos comían, al parecer con mucho agrado, y

que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los

bañaban cuidadosamente para no lastimarlos, los secaban y los

metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias,

vinagre y sal.

Cuando el agua se iba calentando empezaban a chillar, a chillar,

a chillar… Chillaban a veces como niños recién nacidos, como

ratones aplastados, como murciélagos, como gatos

estrangulados, como mujeres histéricas…

Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue

largo y paladeado.

Este cuento pertenece a los Cuentos reunidos (FCE, 2009) de

Amparo Dávila y lo reproducimos con el permiso del Fondo de

Cultura Económica.

También podría gustarte

- Cuento El Vaso de LecheDocumento5 páginasCuento El Vaso de LecheCristian Mauricio Ahumada CarmonaAún no hay calificaciones

- Control de Lectura El Vaso de LecheDocumento7 páginasControl de Lectura El Vaso de LecheAmalia Reyes Acuña67% (15)

- El Vaso de LecheDocumento7 páginasEl Vaso de LecheGustavo Ramon BenitezAún no hay calificaciones

- El Vaso de Leche, CuentoDocumento4 páginasEl Vaso de Leche, CuentoMauricio SaavedraAún no hay calificaciones

- El Vaso de LecheDocumento5 páginasEl Vaso de LecheCamila LilloAún no hay calificaciones

- El Vaso de Leche PDFDocumento21 páginasEl Vaso de Leche PDFMarieLa Herrera Cuevas100% (1)

- El Vaso de LecheDocumento7 páginasEl Vaso de LecheDieguex ValentinAún no hay calificaciones

- Rojas Manuel El Vaso de LecheDocumento21 páginasRojas Manuel El Vaso de Lechegraphics23Aún no hay calificaciones

- El Vaso de Leche de Manuel RojasDocumento3 páginasEl Vaso de Leche de Manuel RojasClara Rosa Vega AstorgaAún no hay calificaciones

- El Vaso de LecheDocumento7 páginasEl Vaso de LecheJany AnguloAún no hay calificaciones

- Guía Ejercicios El Vaso de LecheDocumento5 páginasGuía Ejercicios El Vaso de LecheAndrea Meneses CossioAún no hay calificaciones

- El Vaso de LecheDocumento21 páginasEl Vaso de LechepramirezsalgadoAún no hay calificaciones

- Guía El Vaso de LecheDocumento6 páginasGuía El Vaso de LecheDavid MalleaAún no hay calificaciones

- Vaso de Leche - Manuel RojasDocumento9 páginasVaso de Leche - Manuel RojasDaniela Brito ContrerasAún no hay calificaciones

- Taller de comprensión lectora sobre El vaso de lecheDocumento7 páginasTaller de comprensión lectora sobre El vaso de lecheFabián SáezAún no hay calificaciones

- Guía Ejercicios El Vaso de LecheDocumento6 páginasGuía Ejercicios El Vaso de LecheAndrea Meneses CossioAún no hay calificaciones

- Guía N°1 Septiembre 7° Básico Lengua y LitDocumento11 páginasGuía N°1 Septiembre 7° Básico Lengua y LitValeriaAún no hay calificaciones

- El Vaso de LecheDocumento6 páginasEl Vaso de LecheJacqueline Fuentes LantañoAún no hay calificaciones

- Manuel Rojas - El Vaso de LecheDocumento3 páginasManuel Rojas - El Vaso de LecheCutxoAún no hay calificaciones

- El Vaso de Leche - Manuel RojasDocumento28 páginasEl Vaso de Leche - Manuel RojasPao Georgina100% (1)

- 2° Medio Actividad Repaso Elemtos de La Narración 2024Documento3 páginas2° Medio Actividad Repaso Elemtos de La Narración 2024Martina CerdaAún no hay calificaciones

- El Vaso de LecheDocumento6 páginasEl Vaso de LecheMarcelo Andres Placencia FuentesAún no hay calificaciones

- El vaso de leche: Un joven encuentra consuelo en una lecheríaDocumento3 páginasEl vaso de leche: Un joven encuentra consuelo en una lecheríaVanessa Orellana ValdiviaAún no hay calificaciones

- El vaso de leche, un relato de Manuel RojasDocumento2 páginasEl vaso de leche, un relato de Manuel RojasVanessa Orellana ValdiviaAún no hay calificaciones

- U2 S4 - El Vaso de LecheDocumento4 páginasU2 S4 - El Vaso de LecheMarco Gálvez ArrietAún no hay calificaciones

- Lenguaje 7°B G3Documento8 páginasLenguaje 7°B G3Rafael BorgesAún no hay calificaciones

- Semana 1Documento13 páginasSemana 1BenjamínAún no hay calificaciones

- Maupassant, G. de - Relato - IdilioDocumento4 páginasMaupassant, G. de - Relato - IdilioDani LadiaAún no hay calificaciones

- Alphonse Daudet - Los AduanerosDocumento8 páginasAlphonse Daudet - Los AduanerosborysanselmoAún no hay calificaciones

- Manuel Rojas Dos Cuentos Cinco VocesDocumento89 páginasManuel Rojas Dos Cuentos Cinco VoceslitilauAún no hay calificaciones

- El vaso de leche: Análisis de la narrativa cortaDocumento9 páginasEl vaso de leche: Análisis de la narrativa cortaMarlene AspeeAún no hay calificaciones

- El Cocinero Del Dux Elle NeumarkDocumento273 páginasEl Cocinero Del Dux Elle NeumarkManu FloresAún no hay calificaciones

- HOFFMANN - Las Minas de FalunDocumento16 páginasHOFFMANN - Las Minas de FalunCamila Sotano100% (1)

- Set Cuentos Sexto BásicoDocumento5 páginasSet Cuentos Sexto BásicoKaty Alarcón SánchezAún no hay calificaciones

- Los Ojos de Bambu PDFDocumento239 páginasLos Ojos de Bambu PDFMaría Loreto Bravo del FierroAún no hay calificaciones

- Adiós A RuibarboDocumento5 páginasAdiós A RuibarboMarcela Vargas RiosAún no hay calificaciones

- La Novela de Uno de TantosDocumento2 páginasLa Novela de Uno de TantosJorge BeltránAún no hay calificaciones

- El Pescador - Jesus Alvarez MunozDocumento139 páginasEl Pescador - Jesus Alvarez MunozLiliannaBurattiAún no hay calificaciones

- José Luis GonzálezDocumento16 páginasJosé Luis GonzálezJuanAún no hay calificaciones

- Eldorado - Laurent GaudeDocumento436 páginasEldorado - Laurent GaudeVictor50% (2)

- La Gaviota by Caballero, Fernán, 1796-1877Documento190 páginasLa Gaviota by Caballero, Fernán, 1796-1877Gutenberg.orgAún no hay calificaciones

- Isaac de Vega - Fetasa - 80724Documento181 páginasIsaac de Vega - Fetasa - 80724ManoloAún no hay calificaciones

- Tren Al Pasado. Relato de Unas Vacaciones. Gabriela Builes Vda - de GómezDocumento101 páginasTren Al Pasado. Relato de Unas Vacaciones. Gabriela Builes Vda - de GómezhistoriadelauAún no hay calificaciones

- Vicente Blasco Ibanez - Hombre Al AguaDocumento10 páginasVicente Blasco Ibanez - Hombre Al AgualaravillarruizAún no hay calificaciones

- Deja Que El Mar Te Lleve - Pedro Miguel LametDocumento144 páginasDeja Que El Mar Te Lleve - Pedro Miguel LametAdolfoS.GuidoAún no hay calificaciones

- Tipos de ConococimientoDocumento2 páginasTipos de ConococimientoNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

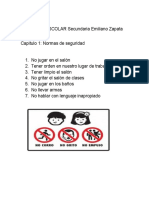

- Reglamento ESCOLAR Secundaria Emiliano Zapata SalazarDocumento3 páginasReglamento ESCOLAR Secundaria Emiliano Zapata SalazarNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- CuentoDocumento1 páginaCuentoNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Mapa Mental BacteriasDocumento2 páginasMapa Mental BacteriasNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Los SentidosDocumento1 páginaLos SentidosNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Historia Del ArteDocumento2 páginasHistoria Del ArteNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Ficha de Diagnóstico EfDocumento1 páginaFicha de Diagnóstico EfNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Tipos de Buques y Contenedores MarítimosDocumento3 páginasTipos de Buques y Contenedores MarítimosNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- A1 U2 Autotransporte y Transporte Ferroviario MHNDocumento5 páginasA1 U2 Autotransporte y Transporte Ferroviario MHNNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Tipos de Aviones y Contenedore Aéreos ....Documento16 páginasTipos de Aviones y Contenedore Aéreos ....NOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Obtencion de Riegos para La EvaluacionDocumento4 páginasObtencion de Riegos para La EvaluacionNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Tipos de aviones y contenedores aéreosDocumento19 páginasTipos de aviones y contenedores aéreosNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Instituciones Reguladoras Del Derecho Mercantil Internacional.Documento5 páginasInstituciones Reguladoras Del Derecho Mercantil Internacional.NOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Adicción A Las DrogasDocumento6 páginasAdicción A Las DrogasNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Adicción A Las DrogasDocumento6 páginasAdicción A Las DrogasNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Adicción A Las DrogasDocumento6 páginasAdicción A Las DrogasNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Adicción A Las DrogasDocumento6 páginasAdicción A Las DrogasNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- Implementación de estrategias omnicanal y expansión geográficaDocumento14 páginasImplementación de estrategias omnicanal y expansión geográficaNOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- TEGNOLOGIADocumento18 páginasTEGNOLOGIANOHEMI MENDIETAAún no hay calificaciones

- ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES PARA EMPRESA DE CATERINGDocumento6 páginasORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES PARA EMPRESA DE CATERINGJ.J. MacAún no hay calificaciones

- Lista de Materiales para Cocina en Un CetproDocumento3 páginasLista de Materiales para Cocina en Un CetproCesar Manuel Infante AparicioAún no hay calificaciones

- Actividad - Final - Las Macrodestrezas Lingüísticas Del Español - Pablo Artero - y - Martín DislaDocumento10 páginasActividad - Final - Las Macrodestrezas Lingüísticas Del Español - Pablo Artero - y - Martín DislaArtero-Cavallaro PabloAún no hay calificaciones

- MODULO V - Brosas - Farsas - Marinadas - LISTO 2023Documento16 páginasMODULO V - Brosas - Farsas - Marinadas - LISTO 2023Wadi MansurAún no hay calificaciones

- Programa MargarinaDocumento10 páginasPrograma MargarinaAntonio UscangaAún no hay calificaciones

- Encuesta Sobre Higiene en El RestauranteDocumento2 páginasEncuesta Sobre Higiene en El Restaurantejulio maestre67% (3)

- Neochef MH8265DPS MFL69662612 SP IS-170906 PDFDocumento128 páginasNeochef MH8265DPS MFL69662612 SP IS-170906 PDFSergio RugeAún no hay calificaciones

- Macarrones Con QuesoDocumento3 páginasMacarrones Con QuesoMarisell Moran OrellanaAún no hay calificaciones

- ÁmsterdamDocumento1 páginaÁmsterdamMihai NegroiuAún no hay calificaciones

- TripticoDocumento2 páginasTripticoLourdes Yenilu Celis SerafinAún no hay calificaciones

- Catálogo BredenMaster Propuesta 2022-2Documento101 páginasCatálogo BredenMaster Propuesta 2022-2Pedro SanhuezaAún no hay calificaciones

- Contaminación en La Cocina JhoanGarzón Actividad 1Documento1 páginaContaminación en La Cocina JhoanGarzón Actividad 1JHOAN SEBASTIAN GARZON OJEDAAún no hay calificaciones

- 1 - Semana Proteica IntensivaDocumento3 páginas1 - Semana Proteica IntensivaHernan FedericoAún no hay calificaciones

- Carta Gaman SushiDocumento12 páginasCarta Gaman SushiBarbara AyalaAún no hay calificaciones

- Chips de Zapallo Italiano Método Grez Recetas Método GrezDocumento1 páginaChips de Zapallo Italiano Método Grez Recetas Método GrezCarolina OjedaAún no hay calificaciones

- 003 Catering Menus CompletosDocumento28 páginas003 Catering Menus CompletosSATSA SAAún no hay calificaciones

- Informe de La Escultura en ChocolateDocumento14 páginasInforme de La Escultura en ChocolateDavíd Flores MarcaAún no hay calificaciones

- MENU BIBIS WEB Sin Precios CompressedDocumento8 páginasMENU BIBIS WEB Sin Precios CompressedyuglenispachecoAún no hay calificaciones

- Dieta Cetogenica Plan 40 DiasDocumento43 páginasDieta Cetogenica Plan 40 DiasMar Ko100% (1)

- Cómo Hacer Salsa de Tomate para PizzaDocumento7 páginasCómo Hacer Salsa de Tomate para Pizzawilson alexander mujica valeroAún no hay calificaciones

- Alimentos Naturales, Procesados y Productos Ultraprocesados 2020Documento7 páginasAlimentos Naturales, Procesados y Productos Ultraprocesados 2020Pacheco JóseAún no hay calificaciones

- Deberás Investigar El Significado de Las Palabras Que Te Indico A Continuación Referentes A La CocinaDocumento9 páginasDeberás Investigar El Significado de Las Palabras Que Te Indico A Continuación Referentes A La CocinaLUIS FERNANDO LUIS FERNANDO SILVESTRE/ORTIZAún no hay calificaciones

- Gastón Alfonso ContrerasDocumento7 páginasGastón Alfonso Contreraspinzon natnatAún no hay calificaciones

- Letra - Ca-Co-Cu JGDocumento70 páginasLetra - Ca-Co-Cu JGBetty QuirozAún no hay calificaciones

- 4 Tajine de Cordero MarruecosDocumento2 páginas4 Tajine de Cordero MarruecosAxel GuillenrAún no hay calificaciones

- Castellano 4to Taller Poema-RimaDocumento5 páginasCastellano 4to Taller Poema-Rimaup closeAún no hay calificaciones

- 02 My Accidental Love Is You PDFDocumento551 páginas02 My Accidental Love Is You PDFRicardo GaRcia91% (11)

- Menú comedor CEIP Vélez de Guevara diciembreDocumento1 páginaMenú comedor CEIP Vélez de Guevara diciembreDirección Vélez de GuevaraAún no hay calificaciones

- Diseño Gráfico y Fotografía - Portfolio 2022//sergio CañestroDocumento93 páginasDiseño Gráfico y Fotografía - Portfolio 2022//sergio CañestroZorrbo LunaticoAún no hay calificaciones

- RMS400IBMRP0 Manual de UsuarioDocumento2 páginasRMS400IBMRP0 Manual de UsuarioStiven Ricardo Peña CujabanAún no hay calificaciones