Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Federovisky PDF

Federovisky PDF

Cargado por

Poli GlotaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Federovisky PDF

Federovisky PDF

Cargado por

Poli GlotaCopyright:

Formatos disponibles

Argentina, de espaldas

a la ecología

Apuntes para una política ambiental

Sergio Federovisky

federovisky.indd 5 31/03/14 21:18

© de la presente edición: Capital Intelectual S. A., 2014

Primera edición en Argentina: abril de 2014

Capital Intelectual S. A. edita, también, el periódico mensual

Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Director: José Natanson

Coordinador de la Colección Le Monde diplomatique: Carlos Alfieri

Corrección: Alfredo Cortés

Diseño de tapa e interior: Carlos Torres

Producción: Norberto Natale

Foto de tapa: “Riachuelo”, de la serie Oxígeno Cero / Sub.Coop

Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (54-11) 4872-1300

www.editorialcapin.com.ar

Suscripciones: secretaria@eldiplo.org

Pedidos en Argentina: pedidos@capin.com.ar

Pedidos desde el exterior: exterior@capin.com.ar

Edición: 2.000 ejemplares

ISBN 978-987-614-437-7

Hecho el depósito que ordena la Ley 11.723

Libro de edición argentina. Impreso en Argentina

Printed in Argentina

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier

medio o procedimiento sin el permiso escrito de la editorial.

Federovisky, Sergio

Argentina, de espaldas a la ecología. Apuntes para una

política ambiental. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Capital Intelectual, 2014

192 págs.; 15 x 22 cm - (Le Monde diplomatique; 65)

ISBN 978-987-614-437-7

1. Política Ambiental. I. Título

CDD 320.6

Fecha de catalogación: 07/03/2014

federovisky.indd 6 31/03/14 21:18

Índice

Introducción

En voz alta 13

I. “Idóneos” 17

Política pública o internismo 21

El ambiente como favor político 23

II. Progreverdes 33

Proteger y conservar, sólo eslóganes 34

Dilema progresista 37

III. Órganos 43

La función hace al nombre 44

Desarrollo sustentable, ese oxímoron 47

Cáscaras vacías 55

IV. Atmósfera 57

La vulnerabilidad, el eje del desastre 58

Planificación o especulación 60

Otro clima, otra ciudad 62

federovisky.indd 7 31/03/14 21:18

V. Aire y sol 71

La energía no es sólo el petróleo 73

¿Renovables o testimoniales? 75

La falsa opción atómica 80

VI. Podridos 85

Justicia no hace política ambiental 86

Sanear es volver a pensar un río 90

VII. Depredador / presa 97

El extractivismo no es sustentable 98

La falacia del voto 100

El interés público de lo privado 102

VIII. Leguleyos 109

La ley contradice al sistema 110

Normas que no norman 118

IX. Omisión 121

No voy en tren voy en camión 123

Los caños de escape de la ciudad verde 125

X. La gente 129

Costos diluidos 130

A la sociedad le importa 132

XI. Basuras 139

Residuos como dilema local 140

Rellenos, paradigma antiguo 143

XII. Precaución 149

Justicia perseguirás 151

Desiertos verdes 152

federovisky.indd 8 31/03/14 21:18

XIII. Medios 163

Mirada I: optimista 164

Mirada II: la verdad 165

¿Todo es medio ambiente? 171

XIV. Decenio 175

XV. Para qué 181

Algunas lecturas citadas (y sugeridas) 187

federovisky.indd 9 31/03/14 21:18

“Sobre el azoramiento pálido,

casi fúnebre,

de las orillas de los arroyos,

que se han quedado sin montes,

cantemos”

Juan L. Ortiz

federovisky.indd 11 31/03/14 21:18

Introducción

En voz alta

La ecología es una ciencia.

El medio ambiente es un concepto.

El derecho a un ambiente sano es eso: un derecho. Y como tal un

¿inexistente? propósito. El derecho a un ambiente sano indica una

presunción de que el ambiente en que hoy se vive no lo es: ríos mal-

trechos, mares agotados, cambios climáticos, ciudades hacinadas,

extracciones por exacción.

Parece claro que existe una demanda insatisfecha. La percepción

de que el Hombre (con mayúsculas) le hace daño a la naturaleza

ha dado paso a una sensación de que son algunos hombres, algunas

políticas, algunos sistemas los que conducen al estado actual de las

cosas. Estado actual de las cosas con el que, digámoslo, todo ciuda-

dano está cuanto menos defraudado, si no angustiado.

Ocurre que así como hay quienes puedan elucubrar que una con-

jura divina nos conduce por el desfiladero del agotamiento de los

recursos naturales, la respuesta a la salida del callejón es una sola:

la política. No conocemos otra.

Suele decirse que lo que verdaderamente ocurre es lo que nuestra

subjetividad alcanza a constituir. La subjetividad de la época, tanto

desde la academia como desde la calle más pedestre, habla del am-

biente, de la degradación, del calentamiento global. El horizonte de

la época, subjetivamente hablando, es para la humanidad esta idea

de que el camino podrá ser mejor, peor, más fatigoso o despejado,

pero es un camino que, como va, nos conduce al desastre.

Argentina, de espaldas a la ecología 13

federovisky.indd 13 31/03/14 21:18

Esa angustia colectiva o individual poco consuelo recibe. Apenas

discursos de oportunidad que colocan en cada persona la responsa-

bilidad que le cabe a El Hombre (con mayúsculas): si separamos la

basura, si apagamos la luz, si cambiamos la lamparita, si recicla-

mos, si no odiamos a la naturaleza, si consumiéramos menos agua,

si fuésemos más conscientes… Si hiciéramos todo eso, lo contrario

de lo que nos impone el sistema, seríamos ambientalmente felices,

la amenaza cedería, la angustia se disiparía. El Hombre habría deja-

do de ser malévolo. Algo debe estar mal en esa ecuación discursiva

para que todos elijamos hacer y estar haciendo y seguir haciendo lo

que nos lleva al cadalso.

Quizás es el problema de aquellas cuestiones que son todo y no

son nada. La política ambiental es todo (contaminación, agua, aire,

energía, vivienda, transporte) y no es nada (todo se decide fuera

de su espacio). Pero más allá de ese entuerto, la exigencia de una

salida, al menos como inicio de un alivio, se impone: ¿puede una

sociedad vivir eternamente imaginando que la próxima inundación

será aun peor que la anterior?

Argentina lleva más de diez años saliendo de un pozo muy pro-

fundo. Como todo pozo puede ser –y para algunos lo fue– funda-

cional. Era un momento para hacer todo casi desde cero y hacerlo

con algunos parámetros que funcionaran como esas trampas sobre el

asfalto que impiden a los autos retroceder luego de haber atravesado

ciertos obstáculos. Un país que se pretendía volver a delinear desde

su dotación de recursos naturales, su población escasa y preparada, y

su capacidad de innovación productiva. Incorporar a aquella refunda-

ción, con estos elementos, los parámetros modernos del ambiente re-

sultaba un aliciente. El pozo aquel nos había dejado exangües: ¿quién

iba a reparar en un río contaminado cuando no había para comer?

Una década después la pregunta es aun más inquietante: ¿pudi-

mos reparar en (y a) un río contaminado mientras había para comer?

¿O hay que seguir esperando?

La ecología es una ciencia.

El medio ambiente es un concepto, pero no un irreal. Es tangible.

Hacer política con el medio ambiente supone mejorar un espacio,

14 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 14 31/03/14 21:18

un ámbito, un presente en el que nos toca vivir. No se trata apenas de

no agotar los peces pensando en que nuestros nietos debieran cono-

cerlos. De cada presente sale un futuro. El presente que se construye

hoy y aquí no presagia las mejores cosas.

La política ambiental, parafraseando a Thomas Dye, es también

lo que un gobierno decide hacer o decide no hacer.

El presente, y en consecuencia el futuro como su continuidad

determinada, exigen que sea lo que un gobierno decida hacer.

De aquí en más, algunas ideas.

Argentina, de espaldas a la ecología 15

federovisky.indd 15 31/03/14 21:18

I. “Idóneos”

¿Lo ambiental es una política pública?

La historia reciente, plagada de fracasos si uno se atiene a la es-

tricta lectura de los resultados obtenidos donde se destaca el em-

peoramiento de todas las variables, tiende a hacer pensar lo am-

biental más como una actividad ciudadana que como una política

del Estado. La reiterativa invocación a la conciencia como elemento

determinante en la solución de los problemas ambientales quita –de

manera deliberada o tácita– del seno del Estado la responsabilidad

por la calidad del vínculo entre la sociedad y el medio en que se

desenvuelve. Estamos, ciertamente, en tiempos en los que el Estado

es un elemento disgregador más que aglutinante. Pero es igualmente

cierto que hasta el momento no se ha revelado ningún mecanismo

de modificación de conductas colectivas que no sea a partir del Es-

tado, más allá incluso de su condición democrática o eventualmente

autoritaria.

Desde hace más de veinte años el planeta (o mejor dicho, sus

habitantes) asiste impávido (casi como rehenes) a una instalación

universal institucional integrada por los Estados de todo el mundo

que se dedica prolijamente a declamar y exigir cambios como si

no fuese desde los gobiernos que conducen desde donde deberían

imponerse las pautas indispensables para ese cambio.

Se puede tomar ejemplos de todas las escalas para graficar el

cinismo contenido en la postura descripta en el párrafo anterior. En

Argentina, de espaldas a la ecología 17

federovisky.indd 17 31/03/14 21:18

lo global, el caso paradigmático (que sería material de estudio si

existieran verdaderamente los seres extraterrestres que evalúan la

inteligencia de la especie humana) es el cambio climático. Naciones

Unidas, vulgarmente considerada el gobierno mundial y con tanta

dosis de fracasos que bien merece el título, convoca a los mejores

científicos, a los que incluso se les otorga un premio Nobel. Esos

científicos van emitiendo informes que hacen indubitable al fac-

tor humano como la causa casi absoluta (90 por ciento de certeza)

del proceso actual de calentamiento global que conduce inexora-

blemente a lo largo de este siglo a un aumento del 2 por ciento de

la temperatura promedio, considerado un punto de no retorno a la

situación previa. Los Estados reunidos en una convención de Na-

ciones Unidas que evalúa dichos informes y elabora políticas con-

secuentes alcanzan acuerdos que no cumplen y, en conjunto o por

separado, lanzan permanentes proclamas relativas a la necesidad de

cambios de conducta por parte de los ciudadanos. Si, como dijeron

aquellos científicos, las causas del cambio climático se hallan en

los gases de efecto invernadero que se lanzan a la atmósfera como

consecuencia –principalmente– de la producción de energía eléc-

trica en base a combustibles fósiles, ¿puede alguien explicar cómo

un ciudadano, un grupo de ciudadanos, una multitud de ciudadanos

integrantes de un universo de 6.000 millones de personas puede con

su conciencia individual revertir una inercia determinada por los

intereses económicos que defienden esos Estados?

Nadie duda acerca de qué es lo que hay que hacer: el problema

es que no está el sujeto que debe hacerlo, dice Brian Barry. El sujeto

político, podríamos agregar.

En lo regional, el llamado extractivismo es un ítem colosal a la

hora de brindar un ejemplo en esta materia. Dejemos por el momen-

to de costado la discusión que plantea José Natanson (1) acerca de

si una economía primarizada es necesariamente subdesarrollada, y

aceptemos que el desarrollo –tal como se define en términos econo-

micistas/distribucionistas– bien puede imponerse con una estructu-

1 http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/la-trampa-de-los-recursos-

18 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 18 31/03/14 21:18

ra primarizada. La estrategia coyuntural de la América Latina que se

coloca de frente al aprovechamiento de precios coyunturalmente al-

tos de commodities tiene una consecuencia indisimulable en térmi-

nos de pasivo ambiental. Quiere decir que por acción u omisión, en

el momento en que se adopta (una vez más: por acción u omisión)

una política que apoya su obtención de ingresos en la exportación

de materias primas –con mayor o menor valor agregado, cosa que es

indistinta a la hora de evaluar el impacto ambiental– se cuenta con

un daño al ambiente. Ese daño podrá, eventualmente, remediarse

pero no impedirse en tanto se adopta esa política. Ese daño podrá

ser casi inmediato, cosa que los Estados habitualmente prometen

que se mitigará con los controles. O podrá ser mediato, con enormes

dificultades de vincular con el modelo que lo originó: cuando se

agudizan los aludes y deslizamientos en el noreste de Salta, ¿quién

ata esos cabos al avance de la frontera agropecuaria sobre los bos-

ques nativos que cumplían el servicio ambiental de retención del

agua? A nadie le parece injusto, aun a la distancia, la condena por el

desastre ambiental provocado por la angurria de los tiempos de La

Forestal arrasando los bosques de quebracho de Santiago del Estero

en nombre del progreso que suponían los durmientes que permitían

el tendido de los trenes. ¿Se puede hoy, un siglo después, no con-

siderar, incluso pensando en la lejanía temporal, el costo ambiental

futuro de ciertas acciones depredatorias?

Esos mismos Estados latinoamericanos que soberanamente adop-

tan esas políticas no sólo no consultan a sus ciudadanos respecto de

la voluntad de padecer los resultados ambientales (pérdida de suelos,

sequías más extendidas, deterioro o pérdida de ecosistemas, daño a

las economías regionales, alteraciones microclimáticas, perversión

de la calidad del agua), a cambio de los supuestos beneficios del de-

sarrollo. Por el contrario, esos Estados hacen saber que sus “compro-

misos ambientales” se canalizan simplemente en la demanda de con-

ciencia a esos mismos ciudadanos. Los gobiernos, paradójicamente,

no exponen su compromiso con el ambiente a través de una agenda,

de un mecanismo legislativo, del mejoramiento de una gestión. Para

expiar sus culpas, alcanza con emitir, cada tanto, una propaganda

Argentina, de espaldas a la ecología 19

federovisky.indd 19 31/03/14 21:18

exigiendo conciencia que, como se sabe, es inoperante en un sistema

que viaja en sentido opuesto y, en la siguiente propaganda, impone

una conducta contraria a la conciencia social exigida.

La explosión del consumo, percibida y perseguida por los mo-

delos nacionales y populares como un indicador de fuste de la pre-

sunta bonanza de la sociedad antes expoliada, representa a escala

nacional un ejemplo monstruoso de esa desfiguración cínica del

Estado. El gobierno argentino posterior a la crisis de 2001 decidió

mantener excepcionalmente bajas las tarifas de energía (electrici-

dad y gas) en el Área Metropolitana de Buenos Aires para fomentar

esa explosión del consumo. Para cerrar la brecha en la generación

eléctrica que fuera capaz de satisfacer esa demanda, la oferta se

incrementó en un 122 por ciento entre 1992 (cuando comienza el

proceso privatizador del sector) y 2011, lo que demuestra que hubo

algo de tiempo para programar la calidad de esa oferta en términos

del tipo de electricidad generada (2). Sin embargo, en un país cuya

presidenta utiliza el foro de la CELAC para puntualizar la amenaza

y el desafío que plantea el cambio climático, el 60 por ciento del

parque de generación de electricidad está apoyado en la generación

térmica, con 17.390 MW, de los cuales la mitad “son máquinas de

Ciclo Combinado (8.723 MW), 4.445 son de Turbo Vapor, 3.427

MW de Turbo Gas y 794 MW de obsoletas máquinas Diesel”. Más

aun, en 2012 el mundo ambiental asistió impávido a la celebración

por la inauguración y puesta en marcha de una central termoeléctrica

en la localidad de Ensenada, a cuadras de la capital de la provincia de

Buenos Aires, que funciona a fuel-oil. Para el vicepresidente argenti-

no, se trata de un ejemplo de cómo el país “mira hacia adelante” (3).

Claro que la política ambiental, o lo que de ella se considera, camina

tropezándose con esa realidad. Y la respuesta institucional, ante el

dato incuestionable de que la política de Estado es construir centrales

a fuel oil para fomentar una demanda extraordinaria de energía, es

2 “El sistema eléctrico argentino. Informe especial 20 años”, Fundación para el Desarrollo

Eléctrico, 2012.

3 (http://www.prensa.argentina.ar/2012/01/16/27347-boudou-puso-en-marcha-la-central-termo

electrica-de-barragan-en-ensenada-que-aportara-560-mw-en-la-primera-etapa.php).

20 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 20 31/03/14 21:18

luego pedir propagandísticamente a la sociedad que sea mesurada en

el consumo.

Política pública o internismo

No es una novedad que la política real va a contramano de la política

ambiental o de lo que se supone que debe ser. Una política pública

presume ser un catálogo de decisiones que adopta el Estado ante

una realidad determinada, habitualmente para mejorarla en función

de aumentar la calidad de vida de la población. Más convencional-

mente, y si se quiere ingenuamente, se define política pública como

las respuestas que el Estado brinda a las demandas de la sociedad

en forma de leyes, normas, prestaciones, y diversos etcéteras. Más

realistamente, se suele citar la frase de Thomas Dye que más allá

del “deber ser” describe a la política pública como “aquello que un

gobierno decide hacer o no hacer”. Dye pretende seguramente su-

brayar aquello de que la ausencia de política es una política. Y que

la enunciación de una política no es una política, en tanto no se

traduce en determinaciones concretas que encauzan la realidad en

un sentido o en otro.

Tomando la mencionada definición de Dye, y apoyándonos en

cientos de ejemplos en todas las escalas de la actividad pública, la

política ambiental es indudablemente aquello que los gobiernos de-

ciden no hacer.

La evaluación de las políticas públicas suele seguir el mismo

criterio naif de su definición (exceptuando la de Dye). La evalua-

ción de las políticas públicas por parte de muy distintos organismos

e instituciones (FARN, CIPPEC, Poder Ciudadano, CLAD) suele

apoyarse exclusivamente en los resultados (más o menos apego a los

objetivos propuestos, mayor o menor porcentaje de logro –achieve-

ment– de las metas expuestas). Pero poco se detienen a valorizar el

método de elaboración de esas políticas y, menos todavía, a anali-

zar la idoneidad y capacidad de aquellos que las formulan. ¿Puede

alguien sin ninguna preparación en una temática determinada con-

Argentina, de espaldas a la ecología 21

federovisky.indd 21 31/03/14 21:18

ducir un área de alto grado de especialización como la oficina de

medio ambiente de un municipio, de una provincia, de un país o

incluso de un organismo internacional?

“La política” (entendida como la expresión del emergente coti-

diano de la clase endogámica que se ha apoderado de los Estados

para garantizar los beneficios a los intereses de determinado sector)

sostiene que la respuesta es sí. “La política” (entendida como la

manifestación de una clase que opera con la subjetividad del in-

ternismo) actúa como si la respuesta fuese afirmativa. Únicamente

afirmativa. Ignacio Lewkowicz acuñaba la palabra “internismo”

para definir no sólo una condición de pertenencia sino también un

accionar determinado tendiente a la constitución de la clase política

como clase en sí y para sí, parafraseando a Marx. Decía Lewkowi-

cz: siguiendo con el esquema marxista, hay un punto decisivo en lo

que hace a la clase política. No sólo importa cuándo se constituye

en sí como clase (recaudación, distribución, circulación de dinero)

sino también cuándo se constituye en clase para sí: cuándo y cómo

aparece la percepción de pertenecer a este conjunto. Y así, este per-

tenecer determina lealtades, compromisos, modos de pensar y de

hacer: determina la subjetividad internista. “Clase para sí es clase

para si taria”, concluía cínicamente Lewkowicz.

Añadía además que el internismo es no sólo una operatoria de la

subjetividad de la clase política sino la maquinaria que impide leer

la producción de la clase política en otra clave.

Esa –y no otra teórica e idealizada– es la política concreta que

gobierna. A esa política le llega el reclamo de lo ambiental y lo

procesa con su lógica internista, tanto para otorgarle la prioridad

que establece arbitrariamente como para designar quién se va a ocu-

par del asunto. Ambas cuestiones, lógicamente, están profundamente

vinculadas.

En ese sentido, la designación de funcionarios responde a la ló-

gica del internismo. Y por más que “la política” (esa clase en sí

y para sí) sostenga que un “político de raza” está capacitado para

manejar y subordinar cualquier equipo técnico y conducirlo hacia

las metas de gestión establecidas, lo cierto es que lo que predomina

22 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 22 31/03/14 21:18

en su accionar una vez instalado en su cargo es su pertenencia a una

clase y la subjetividad internista que la encorseta.

Por supuesto que esta lógica explica buena parte de las designa-

ciones en las más diversas áreas de prácticamente cualquier gobier-

no. Una operatoria que, además, está enmarcada en los intereses

de clase que todo gobierno porta y expone. Pero si pretendemos

analizar con mayor profundidad lo que ocurre en el pequeño uni-

verso de lo ambiental, explicitado hoy por los gobiernos –de toda

escala– como un espacio esencial que determina la viabilidad del

desenvolvimiento de la sociedad tal como la conocemos, la exigen-

cia es otra. Y la respuesta a por qué habitualmente no es un idóneo

quien ocupa los cargos en los que se define la política ambiental, no

es inocua.

El ambiente como favor político

Tomemos el caso argentino, aunque muy probablemente podría ex-

trapolarse esa situación a prácticamente cualquier sitio en que la

política de Estado en lo referente al medio ambiente es lo que los

gobiernos deciden no hacer.

Una rareza propia de la política pública argentina podría sin-

tetizarse, con dosis equivalentes de sarcasmo y realismo, de la si-

guiente manera: en Salud, un médico; en Educación, un educador;

en Obras Públicas, un ingeniero; en Planeamiento, un arquitecto; en

Medio Ambiente, un favor político.

A fines del año 2013, se despidió del cargo de secretario de Me-

dio Ambiente el cuarto ocupante de ese sillón en los diez años que

llevaba al frente del gobierno el kirchnerismo. El final del opaco

período de Juan José Mussi al frente de la Secretaría de Medio Am-

biente y su reemplazo por el ingeniero Omar Judis, saliente ministro

de Infraestructura de la provincia del Chaco, se había convertido en

un buen episodio para reflexionar acerca del vínculo entre la de-

signación de personas sin conocimientos específicos y el fracaso

sistemático de la política ambiental.

Argentina, de espaldas a la ecología 23

federovisky.indd 23 31/03/14 21:18

Lo ambiental, con inserción real en el Estado, tiene existencia

plena desde hace sólo dos décadas, en Argentina pero también prác-

ticamente en todo el mundo. Existe un antecedente que el peronis-

mo, autor y protagonista de las más célebres contradicciones en el

siglo XX, ha sacralizado hasta el punto de la deificación. En 1973,

cuenta la mitología justicialista, que imbuido por el influjo de la

Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

realizada en Estocolmo un año antes, Juan Domingo Perón, flaman-

te Presidente por tercera vez de Argentina, creó la Secretaría de Re-

cursos Naturales y puso a su frente a una entonces joven química

llamada Yolanda Ortiz. La cumbre de Estocolmo había pasado sin

pena ni gloria (sólo asistieron dos jefes de Estado) y sólo adquirió

relieve a la luz de la historia que la destacó como premonitoria en

una crisis ambiental que veinte años más tarde, en Río de Janeiro,

expuso la preocupación –real o fingida– de más de un centenar de

mandatarios de todo el planeta. Yolanda Ortiz sigue aun sin poder

explicarse qué llevó a Perón a tomar esa determinación precursora

(fue la primera Secretaría de su tipo en toda América Latina), aun-

que eso no le quite –o al contrario, quizás le otorgue– trascendencia

a la decisión. Igualmente, producto de un tiempo caracterizado por

la lógica desarrollista (el entonces ministro de Economía de Perón

era un prosoviético influido por la lógica del manejo independiente

de la industria pesada como elemento clave en la “liberación” de los

países no alineados) la Secretaría que pasó a conducir Yolanda Ortiz

se colocó bajo la órbita del Ministerio de Economía y su propósito,

tal como ella misma lo recuerda, era “poner en valor los recursos

naturales que abundaban en el país, por lo tanto la planificación de

la nación no podía estar divorciada de la atención que merecían esas

riquezas”. Lo que estaba “de moda”, recuerda Ortiz, era el conser-

vacionismo: nadie reclamaba política ambiental en sentido estricto.

El extractivismo de la época (para citarlo con la denominación ac-

tual) era tolerado en tanto y en cuanto mantuviera ciertos ámbitos

de la naturaleza a salvo: la era de los Parques Nacionales como re-

servorio. Poco se hablaba de las consecuencias directas o mediatas

de ese extractivismo.

24 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 24 31/03/14 21:18

Luego vino una época cruenta de dictadura y lo ambiental, que

era subversivo tanto en su clave economicista como –lógicamente–

en su versión del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la

población, como comenzaría a discutirse conceptualmente en los

ochenta, encontró su ostracismo histórico. La lógica de los militares

fue asimilar lo ambiental a la bromatología o, en el mejor de los

casos, a la configuración arquitectónica del ordenamiento urbano.

A la democracia no le fue mucho mejor.

Debieron pasar cuatro años para que Raúl Alfonsín creara una

Secretaría de Proyectos Especiales (así se llamaba, aunque proyec-

to especial podía ser también una campaña contra la obesidad), al

mando de la cual ubicó a un joven muy joven sin experiencia, pero

procedente de Chascomús, el terruño del alfosinismo, llamado Pa-

blo Quiroga. Tiempito después, la secretaría se pasó a llamar de Pro-

blemas Ambientales (para que se entendiera su propósito), aunque

no consiguió reparar ninguno. Esa dependencia tenía la particula-

ridad de ser un bosquejo de programas y carecer de cualquier es-

tructura con capacidad real de gestión: todas las áreas que lidiaban

con temas ambientales permanecían en sus respectivas secretarías o

ministerios y Quiroga comandaba una suerte de ONG que buscaba

financiamiento internacional para, por ejemplo, desarrollar proyec-

tos contra las inundaciones, las sequías o la desertificación que se

provocaban gracias a la gestión de otros ámbitos del Estado.

En sus inicios el menemismo también, como era de prever, to-

maba el tema ambiental como un estorbo. Disolvió el área creada

por Alfonsín y armó una Comisión Nacional de Política Ambiental,

al frente de la cual ubicó a un arquitecto llamado Alberto Barbuto,

de cuya procedencia y vinculación con Menem se tejían las más

diversas –y todas irreproducibles– hipótesis. Esta sucesión de nom-

bramientos de ocasión revelaba, obviamente, que el poder político

no consideraba al tópico como de trascendencia o capitalización

alguna; y, segundo, que nadie se peleaba por ese espacio. Barbuto

tuvo a su cargo confeccionar el informe argentino para la Cumbre

de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Y allí se perfilaba quien sí

iba a pelear por ese espacio para hacerlo a su medida ideológica,

Argentina, de espaldas a la ecología 25

federovisky.indd 25 31/03/14 21:18

pero no armoniosamente: María Julia Alsogaray. La Comisión de

Barbuto tenía un carácter testimonial similar a su predecesora al-

fonsinista: discursos buenos –o al menos políticamente correctos–,

programas de apoyo interesantes pero ineficaces y cero capacidad

de incidencia en aquellos sitios del Estado donde se hacía política

de verdad, o sea, donde se gestaban los problemas ambientales.

El tiempo de María Julia al frente de la Secretaría de Medio

Ambiente (llamada inicialmente de Recursos Naturales y Ambiente

Humano recuperando el bautismo del General, y luego de Recursos

Naturales y Desarrollo Sustentable según indicaban los manuales

de Naciones Unidas) tuvo dos sellos distintivos. El primero fue el

sesgo ideológico, común a la gestión: el Estado no intervenía, casi

ni controlaba, y se dedicaba, en teoría, a alentar políticas y en la

práctica, a favorecer intereses. Pero esa supuesta prescindencia, ese

“dejar hacer” al mercado no era en absoluto inocua; por el contra-

rio, era redondamente determinante en cuanto a los beneficiarios de

cada política. En términos institucionales, fue quizás la era de mayor

consolidación, completamente funcional a la característica anterior:

concentraba la mayor cantidad de áreas con capacidad de decisión,

de modo de impedir que otros rincones del Estado perturbaran el ses-

go económico, político e ideológico que se imprimía desde la mega

Secretaría que comandaba María Julia. En el camino, con el mismo

sello del menemismo, se expresaba el ingreso de Argentina a la glo-

balización y a una supuesta modernidad de la mano de una postura

neoliberal que la marcaba en sus resultados sociales. Así, por ejem-

plo, la Secretaría de María Julia contenía casi todas las áreas donde

podían generarse resultados ambientales. Excepto Agricultura, que

históricamente estuvo dominada por “el campo” en tanto categoría

socio-económica y destinada a mejorar la rentabilidad agraria, María

Julia cobijaba los recursos hídricos, la concesión del entonces privati-

zado servicio de obras sanitarias (con la excusa del saneamiento), los

parques nacionales, entre otros sectores que siempre habían manteni-

do una independencia orgánica que les permitía hacer “su” política;

ni mejor ni peor, simplemente suya. María Julia se encargó de absor-

ber reparticiones de modo de garantizar que el distintivo ideológico

26 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 26 31/03/14 21:18

que se expresaría en su gestión no tuviera máculas derivadas de la

libertad de operación de los ejecutores. Por la lucidez evidenciada

respecto de la trascendencia que podía revelar para determinados

objetivos, es difícil negar que la importancia institucional fue una

de las características salientes que tuvo el área de Medio Ambiente:

se había entendido claramente que desde allí se puede gestionar y

obtener resultados, incluso funcionales a una concepción regresiva

de la sociedad.

Tras el fin del menemismo, el área de Medio Ambiente recuperó

el olvido.

María Julia Alsogaray, ingeniera, exponía como mérito ambiental

para ejercer su cargo a un ex marido naturalista. La Alianza que

sucedió en el gobierno al menemismo en 1999 ungió a un par de

abogados laboralistas (Oscar Massei y Rafael Flores) y luego la

secuencia de la década K incluye al contador Atilio Savino, la in-

efable Romina Picolotti, el abogado Homero Bibiloni y el médico

clínico Mussi. Exceptuando relativamente a Picolotti, también abo-

gada, que presentaba algún roce menor con el mundo de las ONGs,

no se trató en ningún caso de una “autoridad” en la temática. Es

más, la historia probablemente sitúe a Picolotti como alguien con

cierta afinidad con el universo ambiental, toda vez que se ha pre-

sentado como dirigente de una organización denominada Centro de

Derechos Humanos y Ambiente, aunque su expertise estuviera con-

centrada en la parte legal del concepto posmoderno de acceso a un

ambiente sano como derecho humano universal.

Puede decirse que el nombramiento de un idóneo no es condi-

ción suficiente pero sí necesaria para encarar una política de Estado

explícita, principalmente en lo que se refiere a diseñar agenda. Na-

die sabe cuáles son las prioridades del Estado argentino en materia

ambiental y los temas salientes –Riachuelo o glaciares o deforesta-

ción– le fueron impuestos por la Justicia y en todos los casos como

consecuencia de la protesta o el descontento sociales. ¿Hay alguna

relación entre la falta de idoneidad de los elegidos y este sistemático

fracaso? Seguramente sí, en tanto se considere que una política de

Estado es [también] lo que un gobierno no hace.

Argentina, de espaldas a la ecología 27

federovisky.indd 27 31/03/14 21:18

El bagaje de quien encabeza la Secretaría de Medio Ambiente

de Argentina mientras se escribe este texto, a comienzos de 2014,

incluye definiciones a tono con el extractivismo de la época, poco

recomendables para un país cuyo principal problema ambiental es el

avance de la frontera agropecuaria y la consiguiente pérdida de bos-

ques nativos a manos de la soja, y menos recomendables aun frente

a lo que es el drama central del Chaco, que exhibe una de las tasas

de deforestación más altas. “El Chaco tiene una perspectiva extraor-

dinaria de expandir la frontera agropecuaria y de aumentar conside-

rablemente la producción de cereales y oleaginosas, incorporando

nuevas prácticas de cultivos, tecnología y variedad genética”, dijo

Omar Judis respecto de la provincia que él representa y que ostenta

el peor índice de cumplimiento de la ley de bosques (4).

La tasa de deforestación en Argentina tras la salida de la crisis

de 2001 era seis veces superior al promedio mundial. Pese a los dis-

cursos oficiales respecto de la industrialización del país (desmenti-

dos por los datos de la CEPAL que constatan la reprimarización de

la economía latinoamericana) el auge del precio de la soja empujó

un corrimiento estremecedor de la frontera agropecuaria. La pro-

pia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sostuvo que entre

2003 y 2007 la deforestación creció un 42 por ciento respecto del

período 1998-2002. Eso empujó la elaboración y compleja aproba-

ción posterior de la llamada ley de bosques, que poco pudo hacer

contra el celebérrimo “mercado”: la misma Secretaría, a través de

un trabajo de su Dirección de Bosques, manifiesta que entre 2006

y 2011 –con cuatro de esos cinco años bajo vigencia de la norma

citada– la tasa de desmonte fue un 50 por ciento superior al período

inmediatamente anterior a la crisis. Quiere decir que nada hay mejor

para defender un ecosistema que la crisis, puesto que las leyes no

parecen ser eficaces más que para exhibirlas como una suerte de

amuleto que ampara a la gestión de su falta de compromiso. En ese

contexto, el señor que asume la cartera ambiental en Argentina con-

sidera apropiado señalar la “perspectiva extraordinaria” –fueron sus

4 http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2008/12/chaco_monitoreobosques.pdf

28 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 28 31/03/14 21:18

palabras– para la expansión de la frontera agropecuaria, eufemismo

para denominar a la tala de bosques nativos y el reemplazo de la

vegetación original por un monocultivo, preferentemente de soja

transgénica. Naturalmente, apelando al manual del buen ambienta-

lista, este funcionario o quien quiera que ocupe ese lugar determina-

do por la condición del favor político y no de la idoneidad, indicará

que se controlará que todo se realice según las leyes y aplicando

los controles adecuados. No obstante, el resultado será uno solo: el

empeoramiento de la variable que mide la tasa de deforestación de

un país en desarrollo.

Pero el tema es más profundo que lo anecdótico del nombra-

miento de ocasión. El manual del secretario de Medio Ambiente de

la Nación indica que con un favor que se deba y un breve discurso

políticamente correcto en el que se alabe diez veces por carilla al

desarrollo sustentable, es suficiente para ser secretario de Medio

Ambiente.

Hay razones de Estado que pueden explicar esa anomalía.

– Un idóneo, que conozca la dinámica de un ecosistema, cuestio-

naría un modelo productivo basado en un monocultivo, algo que

la naturaleza desaconseja desde hace un par de millones de años.

Aun cuando la obsesión por el presunto desarrollo ha conducido

a Uruguay –como a tantos otros países– a aceptar la instalación

de industrias extractivas como las pasteras en su territorio, debe

citarse a su presidente José Mujica por la descripción acabada de

una anomalía que sólo el fervor por la inmediatez de la factura-

ción es capaz de promover. Dijo Mujica cuando era ministro de

Agricultura y Ganadería en relación a la sumisión al monoculti-

vo que supone una política de plantación masiva de eucaliptus

como futura materia prima para la obtención de pasta de celulosa:

“Nunca vi en la naturaleza el mamarracho de hacer un bosque

de una sola especie”. Es factible, por lo tanto, que quien exhiba

una formación en algo afín a la ecología cuestione la idea de sen-

tar las bases de un modelo de desarrollo sobre un 65 por ciento

de la superficie sembrada con una sola especie que, además, es

Argentina, de espaldas a la ecología 29

federovisky.indd 29 31/03/14 21:18

transgénica y por lo tanto expulsora –a través de los agroquími-

cos asociados– de toda otra que comparta su espacio geográfico.

Los ecólogos sostienen que defender un ecosistema, y más uno

que tiene una riqueza y una variabilidad biológica únicas como

los bosques nativos, no es un ejercicio de romanticismo sino de

eficacia. El padre de la ecología en castellano, el español Ramón

Margalef, decía que en última instancia defender un ecosistema es

una forma de reconocer que el anclaje primario de la humanidad

es la naturaleza: “La intelectualidad se niega a aceptar al hombre

como vástago de la naturaleza y hay un desinterés total en la in-

serción de la actividad humana en el entorno”.

Resulta curioso que mientras el bosque es uno de los estadios de

mayor complejidad y sofisticación en la evolución del mundo natu-

ral, esa “intelectualidad” a la que se refería Margalef insista en que el

progreso es un campo arado, destinado a la siembra directa y conde-

nado al escalón más bajo e inestable de la diversidad: el monocultivo.

– Un idóneo, que conozca de la condición de complejidad in-

herente a un sistema ecológico, descartará el abordaje lineal y

tratará de imponer un trabajo transversal: transporte, energía,

urbanismo, son sectores sobre los que lo ambiental ostenta una

mirada decisiva. ¿Acaso puede abordarse un problema ambien-

tal desde una sola variable? “La destrucción ambiental, los mo-

vimientos sociales ambientales y otros relacionados, las políti-

cas y presupuestos gubernamentales, las líneas de acción de los

organismos internacionales y las condiciones económicas están

tan interrelacionados como cualquier ecosistema complejo mo-

delado por ecólogos profesionales”, señala James O’Connor en

sus Ensayos de marxismo ecológico. La tendencia de la política

es a la simplificación que facilita el control de los subalternos:

quien desarrolla una mirada más abarcativa resulta potencial-

mente peligroso.

– Un idóneo, que conozca la raíz ontológica de los problemas

ambientales, sabrá que no son más que daños colaterales de de-

30 Ediciones Le Monde diplomatique «el Dipló» / Capital Intelectual

federovisky.indd 30 31/03/14 21:18

cisiones económicas y buscará influir, en consecuencia, sobre

los modelos productivos (ejemplo: un país que se apoye en la

soja transgénica como cultivo estrella tiene más posibilidades de

padecer agotamiento de suelos, envenenamiento de la población

por fumigación, pérdida de biodiversidad, que uno que diseña

una matriz agraria diversificada).

– Un idóneo, que conozca la génesis de la crisis climática, in-

terpretará que las energías renovables no son apenas un aporte

testimonial sino parte indispensable de la matriz energética de la

Argentina del 2050, por lo que no quedará hipnotizado por Vaca

Muerta sino que presionará para que a diferencia del 2 por ciento

actual de incidencia de energías limpias se pase a no menos del 25

por ciento para cuando nuestros nietos enciendan la luz.

– Un idóneo no cree que la política ambiental es un sinnúmero

de consignas en las que se apela a la conciencia individual como

pócima sino que, por el contrario, sostiene que sólo las políticas

de Estado continuas modifican conductas colectivas.

– Un idóneo sabrá, como señalan todos los teóricos (desde el

francés Hervé Kempf hasta la brasileña Marina Silva) que sólo

una modificación rotunda del sistema capitalista imperante fa-

vorecerá un vínculo saludable entre sociedad y naturaleza. Y

aunque no logre imponer ese cambio estructural en su gestión,

sus políticas serán eficaces en tanto tengan ese propósito en su

horizonte conceptual. “El capitalismo transforma cada progreso

económico en una calamidad pública”, decía Marx. Eso lo en-

tiende un idóneo.

Un idóneo, en definitiva, entenderá que la mejor política ambiental

no es la que corre a remediar daños sino la que evita que se produzcan.

Argentina, de espaldas a la ecología 31

federovisky.indd 31 31/03/14 21:18

También podría gustarte

- Úselo y tírelo: Nuestro planeta, nuestra única casaDe EverandÚselo y tírelo: Nuestro planeta, nuestra única casaAún no hay calificaciones

- Guía-La Naturaleza de La LuzDocumento6 páginasGuía-La Naturaleza de La LuzHumberto ArevaloAún no hay calificaciones

- El Cambio Climático Global: ¿Cuántas catástrofes antes de actuar?De EverandEl Cambio Climático Global: ¿Cuántas catástrofes antes de actuar?Aún no hay calificaciones

- Laudate Deum-1Documento19 páginasLaudate Deum-1Juliana Benavente Vera100% (1)

- Tarea Modulo Operaciones SGA ISO 14001 Daniel EscobarDocumento7 páginasTarea Modulo Operaciones SGA ISO 14001 Daniel Escobaryessica82100% (1)

- Antropoceno: Ideas sustentables para la época de los humanosDe EverandAntropoceno: Ideas sustentables para la época de los humanosAún no hay calificaciones

- El Enemigo de La Naturaleza KovelDocumento263 páginasEl Enemigo de La Naturaleza KovelMildred TOAún no hay calificaciones

- Globotomía: Del ambientalismo mediático a la burocracia ambientalDe EverandGlobotomía: Del ambientalismo mediático a la burocracia ambientalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- Resumen de La Encíclica Laudato SiDocumento14 páginasResumen de La Encíclica Laudato SiDamaris Del CastilloAún no hay calificaciones

- Resuemen Antes de Que Sea Tarde Por Leonardo DicrapioDocumento4 páginasResuemen Antes de Que Sea Tarde Por Leonardo DicrapioGerald SeverinoAún no hay calificaciones

- Ésta, nuestra única tierra: Introducción a la ecología y medio ambienteDe EverandÉsta, nuestra única tierra: Introducción a la ecología y medio ambienteCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)

- 006 Discapacidad MotoraDocumento10 páginas006 Discapacidad MotoraSergioAún no hay calificaciones

- Informe de Laboratorio 9Documento7 páginasInforme de Laboratorio 9SthefiiEnriquezAún no hay calificaciones

- Resumen Antes de Que Sea Tarde - Xavier Leon MartinezDocumento4 páginasResumen Antes de Que Sea Tarde - Xavier Leon MartinezXAVIER ARMANDO LEON MARTINEZAún no hay calificaciones

- TAXONOMIADocumento4 páginasTAXONOMIAYenny FlorezAún no hay calificaciones

- El vertedero filosófico: Una fenomenología de la devastaciónDe EverandEl vertedero filosófico: Una fenomenología de la devastaciónAún no hay calificaciones

- S.O.S. Emergencia Climática: El futuro de la humanidad en peligroDe EverandS.O.S. Emergencia Climática: El futuro de la humanidad en peligroAún no hay calificaciones

- Laudato SiDocumento6 páginasLaudato SiMartina Boné DisandroAún no hay calificaciones

- El Primer Capítulo de La Encíclica Laudato SiDocumento3 páginasEl Primer Capítulo de La Encíclica Laudato SiJesús Luis Quispe GozmeAún no hay calificaciones

- Ítaca en el siglo XXI. Ecologismo y democraciaDe EverandÍtaca en el siglo XXI. Ecologismo y democraciaAún no hay calificaciones

- Resumen de Laudate DeumDocumento2 páginasResumen de Laudate DeumSantiana Espín OscarAún no hay calificaciones

- Carta Enciclica Laudato Si 2Documento6 páginasCarta Enciclica Laudato Si 2virginiabanco92Aún no hay calificaciones

- Leonardo Boff LecturaDocumento8 páginasLeonardo Boff LecturaLeidy CorredorAún no hay calificaciones

- Michel Camdessus, Agua para Todos (2004)Documento148 páginasMichel Camdessus, Agua para Todos (2004)pendolista0% (1)

- Federovisky, S. Los Mitos Del Medio AmbienteDocumento14 páginasFederovisky, S. Los Mitos Del Medio Ambientemelisene100% (1)

- GALEANO - No Es Suicidio, Es EcocidioDocumento6 páginasGALEANO - No Es Suicidio, Es EcocidioVeronica HerreraAún no hay calificaciones

- Recurso Discurso de DicaprioDocumento2 páginasRecurso Discurso de DicaprioJose Luis Aquino GómezAún no hay calificaciones

- Exp2 Eba Intermedio 4 Aprendo Recurso EldiscursoDocumento2 páginasExp2 Eba Intermedio 4 Aprendo Recurso EldiscursoAlex FasabiAún no hay calificaciones

- Dialnet LaNaturalezaNoExisteLaSostenibilidadComoSintomaDeU 3762434 PDFDocumento26 páginasDialnet LaNaturalezaNoExisteLaSostenibilidadComoSintomaDeU 3762434 PDFmaurizioe_2Aún no hay calificaciones

- Conciencia EcológicaDocumento8 páginasConciencia EcológicaStalinLao BarragánAún no hay calificaciones

- Ensayo Antes Que Sea TardeDocumento5 páginasEnsayo Antes Que Sea TardeYarleidy RoseroAún no hay calificaciones

- La Ecologia y El HombreDocumento11 páginasLa Ecologia y El Hombreagro3grupo4Aún no hay calificaciones

- La Vida Cotidiana: EstalladosDocumento10 páginasLa Vida Cotidiana: EstalladosfabricioplatenseAún no hay calificaciones

- Enciclica Laudato SiDocumento8 páginasEnciclica Laudato SiFranciscoTraviesoAún no hay calificaciones

- DGP Reflexion Sobre El Cambio ClimaticoDocumento4 páginasDGP Reflexion Sobre El Cambio ClimaticoIsrael GutierrezAún no hay calificaciones

- El Mundo y La LibertadDocumento72 páginasEl Mundo y La LibertadHector TamayoAún no hay calificaciones

- Aspectos Generales de La Problematica de Los Residuos Solidos UrbanosDocumento104 páginasAspectos Generales de La Problematica de Los Residuos Solidos UrbanosCarmenVelasquez100% (1)

- Dialnet LaNaturalezaNoExisteLaSostenibilidadDocumento26 páginasDialnet LaNaturalezaNoExisteLaSostenibilidadFacu RojasAún no hay calificaciones

- CULTURADocumento13 páginasCULTURAarelysAún no hay calificaciones

- Intervencion en La Cumbre Del Clima de Las Naciones UnidasDocumento2 páginasIntervencion en La Cumbre Del Clima de Las Naciones Unidasjohana ortizAún no hay calificaciones

- Martínez, R. (2022) - Capitalismo o Sobrevivencia.Documento104 páginasMartínez, R. (2022) - Capitalismo o Sobrevivencia.Manuel de Jesús Santiago100% (1)

- Teologia tp3Documento5 páginasTeologia tp3Rocio AlbornosAún no hay calificaciones

- Fase 3 - Debate Sobre El Presente y El Futuro de La HumanidadDocumento8 páginasFase 3 - Debate Sobre El Presente y El Futuro de La HumanidadSanchez BernabeAún no hay calificaciones

- Flavia BroffoniDocumento5 páginasFlavia Broffonifer gagoAún no hay calificaciones

- Biocivilizacion o Sociedad Del Buenvivir - Genieve AzamDocumento7 páginasBiocivilizacion o Sociedad Del Buenvivir - Genieve AzamAgustina CoraAún no hay calificaciones

- Los Limites Del CrecimientoDocumento3 páginasLos Limites Del Crecimientomaria ortizAún no hay calificaciones

- Adiós A Nuestra TierraDocumento43 páginasAdiós A Nuestra TierraChucho MéndezAún no hay calificaciones

- Mensaje Ecológico de Perón - Madrid 1972Documento3 páginasMensaje Ecológico de Perón - Madrid 1972abextra100% (1)

- E-BOOK Geodireito Justiça Climática e EcologicaDocumento34 páginasE-BOOK Geodireito Justiça Climática e EcologicaAnderson MenezesAún no hay calificaciones

- GUATTARI, Felix. (1992) - Una Refundación de Las Prácticas SocialesDocumento4 páginasGUATTARI, Felix. (1992) - Una Refundación de Las Prácticas Socialesguillermo DAún no hay calificaciones

- 371-Artículo de Investigación-5380-1-10-20211210Documento14 páginas371-Artículo de Investigación-5380-1-10-20211210Mariana EscobarAún no hay calificaciones

- Extincionismo PDFDocumento2 páginasExtincionismo PDFpeixe80Aún no hay calificaciones

- Antes Que Sea TardeDocumento6 páginasAntes Que Sea TardeYonathan Barreto100% (1)

- Recuperación de Trayectoras 3ero 2daDocumento5 páginasRecuperación de Trayectoras 3ero 2daFederico LecandaAún no hay calificaciones

- Desarrollo Sostenible - 1Documento19 páginasDesarrollo Sostenible - 1Carolina BayonaAún no hay calificaciones

- Evidencia de Aprendizaje 3Documento10 páginasEvidencia de Aprendizaje 3ariel.israel.aceAún no hay calificaciones

- Laudato SiDocumento5 páginasLaudato SiWilliam Alexander Arango AriasAún no hay calificaciones

- Apuntes Conflictos SocioambientalesDocumento3 páginasApuntes Conflictos SocioambientalesNarube RAún no hay calificaciones

- Ensayo ArgumentativoDocumento10 páginasEnsayo ArgumentativoMB FloresRAún no hay calificaciones

- OratoriaDocumento3 páginasOratoriaManyus RosasAún no hay calificaciones

- La Ecología Política y El Movimiento Global de Justicia AmbientalDocumento7 páginasLa Ecología Política y El Movimiento Global de Justicia AmbientalIlona Gaitan BoteroAún no hay calificaciones

- El Ecologismo Ilustrado, Por Manuel Arias Maldonado - Ethic - EthicDocumento12 páginasEl Ecologismo Ilustrado, Por Manuel Arias Maldonado - Ethic - EthicAlexander Ruiz PerezAún no hay calificaciones

- Microeconomía I: Plan de Estudios VII - 2017Documento8 páginasMicroeconomía I: Plan de Estudios VII - 2017'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- 243-Texto Del Artículo-676-1-10-20120711Documento6 páginas243-Texto Del Artículo-676-1-10-20120711'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Zeolla-Mercados de Factores y Distribucion NeoclasicosDocumento24 páginasZeolla-Mercados de Factores y Distribucion Neoclasicos'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Resultado Situación Crediticia CUIT - CUILDocumento3 páginasResultado Situación Crediticia CUIT - CUIL'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Transformación de Valores A PreciosDocumento3 páginasTransformación de Valores A Precios'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- 3166 10038 1 PBDocumento9 páginas3166 10038 1 PB'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- UNLa Topicosavanzadoseconomiaclasica CronogramaDocumento2 páginasUNLa Topicosavanzadoseconomiaclasica Cronograma'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- 2103DJEN0046422NDocumento1 página2103DJEN0046422N'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Documento-4 AMBA Poblacion 1970-2010Documento7 páginasDocumento-4 AMBA Poblacion 1970-2010'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Cap5 2-Fusionado PDFDocumento7 páginasCap5 2-Fusionado PDF'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Guia - Unidad I PDFDocumento4 páginasGuia - Unidad I PDF'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Denuncia Notificacionpenal Ezeiza PDFDocumento2 páginasDenuncia Notificacionpenal Ezeiza PDF'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Grandes Unidades Estructurales de Europa - Lopez RaffoDocumento17 páginasGrandes Unidades Estructurales de Europa - Lopez Raffo'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- 5029 12998 1 PB PDFDocumento28 páginas5029 12998 1 PB PDF'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Guia - Unidad I-Aplicaciones Económicas PDFDocumento3 páginasGuia - Unidad I-Aplicaciones Económicas PDF'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Ejercicios Matemáticos de Economía Funciones Exponenciales y Logarítmicas PDFDocumento1 páginaEjercicios Matemáticos de Economía Funciones Exponenciales y Logarítmicas PDF'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Seminario Urbanización, División Territorial Del Trabajo y Circuitos de La Economía Urbana en El Período de La Globalización - Di Nucci y ParserisasDocumento10 páginasSeminario Urbanización, División Territorial Del Trabajo y Circuitos de La Economía Urbana en El Período de La Globalización - Di Nucci y Parserisas'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Geografia Fisica Programa 2022Documento10 páginasGeografia Fisica Programa 2022'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Evolución de La Producción Agrícola Argentina y Provincial. Recorrido Histórico Desde La Campaña 96/97Documento9 páginasEvolución de La Producción Agrícola Argentina y Provincial. Recorrido Histórico Desde La Campaña 96/97'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Programa - Cuentas Nacionales - UNGS - 2021Documento9 páginasPrograma - Cuentas Nacionales - UNGS - 2021'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- LONGHI 02 IndiceDocumento5 páginasLONGHI 02 Indice'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Unidades Estructurales de Asia. Autor López RaffoDocumento5 páginasUnidades Estructurales de Asia. Autor López Raffo'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- COMUNICADO #134 - ISFD N°35-Persp. Ped - Did II - HISTORIADocumento1 páginaCOMUNICADO #134 - ISFD N°35-Persp. Ped - Did II - HISTORIA'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- INTRODUCCIONCUATERVNARIODocumento13 páginasINTRODUCCIONCUATERVNARIO'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Programa Microeconomía 2021Documento7 páginasPrograma Microeconomía 2021'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

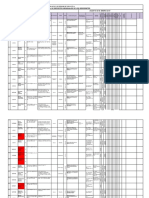

- Planilla de Control de Designaciones Ciclo Lectivo 2021Documento12 páginasPlanilla de Control de Designaciones Ciclo Lectivo 2021'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Teledeteccion AplicacionesDocumento78 páginasTeledeteccion Aplicaciones'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

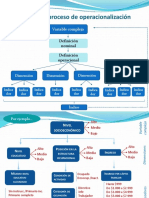

- Ejemplo Organigrama Jerárquico - OperacionalizaciónDocumento3 páginasEjemplo Organigrama Jerárquico - Operacionalización'Sergio EsparzaAún no hay calificaciones

- Gil - Introduccion A La Psicologia de Grupos-Cap03Documento31 páginasGil - Introduccion A La Psicologia de Grupos-Cap03Roberto Alejandro Palma MoralesAún no hay calificaciones

- CONTROL DE REPORTES DE RESIDENTES Agosto 16-Enero 17Documento15 páginasCONTROL DE REPORTES DE RESIDENTES Agosto 16-Enero 17R Aldair ReyesAún no hay calificaciones

- Qué Es Un EmpleadorDocumento7 páginasQué Es Un EmpleadorMoises HerreraAún no hay calificaciones

- Normas EPM Electrodos de Puesta A Tierra RA7-017 PDFDocumento18 páginasNormas EPM Electrodos de Puesta A Tierra RA7-017 PDFDaniel MazoAún no hay calificaciones

- Programa General II Simposio GEOTHIDRO 2023Documento11 páginasPrograma General II Simposio GEOTHIDRO 2023TJEKEYKURFKRYRKAún no hay calificaciones

- Plan Anual de TutoriaDocumento13 páginasPlan Anual de TutoriaHermerGamarraCáceresAún no hay calificaciones

- Parcial 2 ComporDocumento3 páginasParcial 2 ComporVictor Jose MoránAún no hay calificaciones

- Kibuc Catgral2010 CastDocumento204 páginasKibuc Catgral2010 CastMarco TéllezAún no hay calificaciones

- Taller 1 MF. Acertijos Lógicos.Documento6 páginasTaller 1 MF. Acertijos Lógicos.Exon AlejandroAún no hay calificaciones

- Evaluación Final Levantamiento RequerimientosDocumento3 páginasEvaluación Final Levantamiento RequerimientosJuan EstebanAún no hay calificaciones

- Organizadores Gráficos PresentacionDocumento18 páginasOrganizadores Gráficos PresentacionAngie FlorezAún no hay calificaciones

- Actividad DF SolucDocumento7 páginasActividad DF SolucJuan SosaAún no hay calificaciones

- Los Emprendedores de 12 y 14 Años Crearon La Primera Universidad para Niños OKDocumento4 páginasLos Emprendedores de 12 y 14 Años Crearon La Primera Universidad para Niños OKPskloud-Software Consultor de Negocios Julio JooAún no hay calificaciones

- Cultivos Transgénicos - Sigue El DebateDocumento3 páginasCultivos Transgénicos - Sigue El DebatePaulina OrdoñezAún no hay calificaciones

- Ciudadano Global 4Documento3 páginasCiudadano Global 4DIEGO ALMARIOAún no hay calificaciones

- Josue Manrique Murcia: Eidi Marcela Farfan SantofimioDocumento149 páginasJosue Manrique Murcia: Eidi Marcela Farfan SantofimioCombos EspecialAún no hay calificaciones

- Aplicación de Principios Mecánicos en El Diseño de Los Diferentes Cavidades Dentales y Comportamiento de Diferentes Materiales de RestauraciónDocumento2 páginasAplicación de Principios Mecánicos en El Diseño de Los Diferentes Cavidades Dentales y Comportamiento de Diferentes Materiales de RestauraciónHumberto Martinez100% (1)

- Memoria-De-Calculo-Tijerales-Metalicos BajadoDocumento8 páginasMemoria-De-Calculo-Tijerales-Metalicos BajadoFelix Carrasco MoralAún no hay calificaciones

- PoDocumento6 páginasPoDiana VigilAún no hay calificaciones

- Tema 4 Estructuras de ProtecciónDocumento12 páginasTema 4 Estructuras de ProtecciónDanny JeffersonAún no hay calificaciones

- MIERCOLES15JUNIOBIOLOGIA1Documento7 páginasMIERCOLES15JUNIOBIOLOGIA1Wilberth A. Gomez SilvaAún no hay calificaciones

- CUADRO RESUMEN Historia de La PsicologíaDocumento2 páginasCUADRO RESUMEN Historia de La PsicologíaVilma Noemí RodriguezAún no hay calificaciones

- Sistemas de F.O. - Parte 1Documento76 páginasSistemas de F.O. - Parte 1Julio VargasAún no hay calificaciones

- El Austral de Osorno 29112022Documento20 páginasEl Austral de Osorno 29112022jljAún no hay calificaciones

- Tríptico MatPel EPSICADocumento2 páginasTríptico MatPel EPSICAAsdrubal BravoAún no hay calificaciones