Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

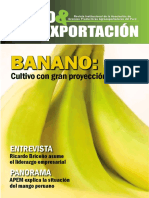

Revista Agro & Exportación #9

Revista Agro & Exportación #9

Cargado por

AGAP PerúTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Revista Agro & Exportación #9

Revista Agro & Exportación #9

Cargado por

AGAP PerúCopyright:

Formatos disponibles

AGRO

EXPORTACIN

Revista Institucional de la Asociacin de

Gremios Productores Agroexportadores del Per

N 9

Especial: puertos

Medidas

urgentes

Caf: cultivo estrella que conquista mercados

Grano de bandera

contenido

12

Tema central

No dejemos pasar la oportunidad,

modernicemos nuestros puertos

En materia de comercio exterior, los puertos son la fachada de un pas.

En el Per nuestros terminales portuarios no estn en capacidad para

afrontar la llegada de barcos de gran envergadura, situacin que es preocupante

16

Producto estrella

Delicia a la taza

Quien no haya disfrutado de una

taza de caf peruano no tiene ni

idea de la experiencia que est

dejando de sentir. Sensaciones

que exalta el paladar y que, a

buen criterio de los conocedores, nunca ms podr dejar. No

obstante, este delicioso grano

guarda mil historias, desde la

forma en que se produce hasta

la problemtica que atraviesa,

pasando por la preferencia que

tiene en los mercados europeos.

Conozcamos ms sobre esta exquisita bebida

Coyuntura

Duele tanto el dlar?

La cada del precio del dlar ha generado preocupacin en diversos

sectores de la economa nacional, incluyendo a los agro exportadores.

Agro & Exportacin hace una evaluacin de las causas y los posibles

escenarios que propone la desvaloracin de la moneda verde.

18

Tecnologa

Digmosle adis a las plagas

En nuestro pas, se est avanzando con el

proyecto de implementacin de, lo que

sera, la primera planta de irradiacin con

fines fitosanitarios en el Per. Esta planta

ofrece una nueva oportunidad a los

agroexportadores para presentar cultivos

libres de plagas.

20

Empresa responsable

Cuando el personal de la empresa es ms que

un trabajador

La responsabilidad social empresarial (RSE) es una prctica que en el

sector agro exportacin cobra cada vez mayores protagonistas. Un

ejemplo de ello es Duna Corp S.A. Esta empresa ha elaborado un plan

sostenible que involucra a sus trabajadores, la comunidad y el medio

ambiente

Consejo Editorial

Presidente

Guillermo Van Oordt Parodi.

Segundo Vicepresidente

Miguel Teo Len Inurritegui.

Secretario

Paul Barclay Rey De Castro.

24

Inversiones

Tesorero

Enrique Camet Piccone.

Combustible limpio que impulsar la

agricultura

Vocales

Jorge Francisco Chepote Gutirrez.

Ral Damasso Del guila Hidalgo.

Una buena noticia para la agricultura

y el parque automotor nacionales se

anunci en das pasados: el Per ya

cuenta con una planta procesadora y

distribuidora de biocombustible.

Gerente General

Sandro Farfn Padilla.

Ao 3, Edicin No. 9

FEBRERO 2008

Una publicacin de:

26

Estadsticas

Remitmonos a las cifras

Al cierre del 2007, las exportaciones totales

peruanas mostraron un comportamiento

positivo al alcanzar los US$ 27,588 millones,

lo que signific un incremento de 16% en

relacin al ao anterior.

32

Gastronoma

Matrimonio de sabores

Con casi 33 aos en el Per, Toshiro

Konishi ha logrado unir sabiamente

sabores, texturas y aromas de dos

escuelas culinarias que, aunque

opuestas, en la tierra del sol parecen

haber contrado nupcias gracias a este

monje zen de la cocina.

Av. Petit Thouars 3125,

of. 201, San Isidro

Central: 442-1199 / Fax: 421-7382

www.agroyexportacion.com

revista@agroyexportacion.com

Director General

Miguel Kohler

Director Comercial

Celso Del Castillo Kovaleff

Director Periodstico

Lic. Ral Ortiz Mory

Redaccin

Franca Vargas Portal

Ronny Barrientos

Fotografa

Beatriz Torres Zegarra

Correccin Idiomtica

Flor Nez del Arco

Gerente de Marketing

Luis Felipe Gonzlez

Gerente de Publicidad

Beatriz Castillo

Publicidad

Patricia Navarro

Paola Panduro

Relaciones Pblicas

Nida Castillo Pittman

Diseo y Diagramacin

Jack Paredes Luna

Produccin Grfica

Diseos e Ideas / T. 330-2773

Asesora Legal

Estudio Garcs & Asociados / T. 471-3691

Hecho el Depsito Legal N 2006-8309

Agro&Exportacin no se solidariza necesariamente con

el contenido de los avisos publicitarios ni de los artculos

firmados por los colaboradores. Se autoriza a reproducir el

material periodstico de esta edicin, siempre que se cite

como fuente la revista Agro&Exportacin.

4 Opinin

editorial

Sin puertos modernos

no podremos aprovechar

los acuerdos comerciales

La firma de acuerdos bilaterales como el TLC con China y un

futuro tratado con la Unin Europea, podran marcar el camino

de la poltica del comercio exterior nacional. Nuestras agroexportaciones llegaran en mayores volmenes a dos mercados

que, si bien ya hemos llegado, todava falta consolidarnos.

Los trabajos de modernizacin de los puertos de Salaverry y de

Paita no estn acordes con el crecimiento de la zona norte del

pas. En el mundo moderno del comercio exterior, la disminucin

en el costo de los fletes marca el destino de muchos negocios. Por

lo tanto, es necesario invertir y modernizar nuestros puertos.

El panorama de las exportaciones agrarias es alentador. No

obstante, tenemos que prepararnos. La voluntad poltica del

Gobierno es reconocible, pero en la prctica todava no se

han resuelto temas de primer orden como, por ejemplo, infraestructura.

Pero, por qu insistir en el tema de infraestructura? Si el Gobierno se ha propuesto un plan agresivo de negociaciones comerciales con economas como las que se mencionan al inicio

de este editorial, es imperante transformar los puertos.

Algunas voces han salido a decir que el desarrollo del Muelle

Sur estara listo para el ao 2010 y no en el 2009, como se

haba planificado. Esto es preocupante. No podemos darnos

el lujo de postergar el desarrollo portuario. En caso de esperar hasta el 2010, perderamos un ao, teniendo en cuenta

que el trmino de la implementacin del Acuerdo de Promocin Comercial con los Estados Unidos por parte del Gobierno,

entindase ste como Agenda Interna, est previsto para el

prximo ao.

Claro est que no podemos estar aislados de la modernidad.

Desde la AGAP invocamos a que se haga efectivo el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y se trabaje profundamente en nuevas carreteras y caminos. Solo as seremos ms competitivos.

Guillermo Van Oordt Parodi

Presidente

Periscopio internacional 5

China sigue creciendo pero

atencin a la crisis crediticia en Estados

Unidos. Fuzhan afirm que China respondera haciendo oportunos y adecuados ajustes en la poltica de cambios y

en las tasas de inters, pero no ofreci

detalles.

El aumento de las exportaciones y el

boom de la construccin industrial ayudaron a la rpida expansin de China el

ao pasado. Sin embargo, funcionarios

del gobierno advirtieron que el recalentamiento de la economa sigue siendo

un peligro, a pesar de la leve reduccin

del ritmo econmico en el ltimo trimestre del ao pasado.

La inflacin tambin despierta serias

preocupaciones, pues muchos chinos

han sido golpeados por el reciente y

dramtico aumento en los precios de los

alimentos.

Al hacer el anuncio, el director del Bur

Nacional de Estadsticas, Xie Fuzhan,

dijo que Pekn est prestando mucha

Cabe anotar que, entre los analistas, se

especula que China superar a Alemania

y se convertir en la tercera economa

ms grande del mundo. Xie le rest importancia a este comentario y dijo: Incluso si sobrepasramos a Alemania, China

es todava un pas en desarrollo. En particular, el ingreso per cpita en nuestro

pas es muy bajo.

El problema para China radica en mantener el crecimiento econmico bajo

control. Para disminuir la expansin, el

gobierno debi aumentar seis veces las

tasas de inters en el 2007. En el ltimo

cuarto del ao el crecimiento se desaceler hasta colocarse en el 11,2%.

Atencin con el informe del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI)

redujo su anterior pronstico para el crecimiento de la economa mundial para

este ao, debido a las tensiones e incertidumbres que atraviesan los mercados

financieros. Al ubicar ahora en 4,1% su

proyeccin (la haba fijado en 4,4% en

octubre), refleja tambin una marcada

desaceleracin si se tiene en cuenta el

4,9% que se haba logrado en 2007.

En su actualizacin del informe semestral Panorama Econmico Mundial, publicado hace unos das, indica que el

balance general de riesgos apunta a que

el crecimiento an se inclina a la baja.

La situacin es ms crtica para Estados

Unidos, cuya proyeccin de crecimiento

fue reducida en 0,4 puntos porcentuales,

dejndola en 1,5% para este ao.

Precisamente, el informe del FMI destaca que las tensiones del mercado financiero que se originaron en el sector

hipotecario estadounidense (...) se han

intensificado.

El riesgo es, entonces, que esta turbulencia evidenciada en la reciente tendencia

a deshacerse en las bolsas de acciones

globales, reduzca an ms la demanda

domstica de los pases ricos y genere

derrames ms significativos en las economas emergentes y en desarrollo.

Mantiene su pronstico de que Amrica

Latina crecer un 4,3%, optimismo respaldado por el hecho de que en 2007 la

regin cerr mejor de lo que la institucin

haba previsto. Hasta el momento, las

economas en desarrollo y los mercados

emergentes no slo han logrado flotar

en la tormenta, sino incluso, se han expandido, como las abanderadas India y

China.

6 Periscopio internacional

An con crisis se mantendr la produccin de crudo

La OPEP (12 de los 13 miembros, menos

Irak) ha decidido mantener sin cambios,

en 29,67 millones de barriles diarios

(mbd), su cuota de produccin de crudo.

La OPEP no ha respondido a las peticiones de las naciones consumidoras, especialmente de los Estados Unidos, a que

aumentasen la produccin para que un

crudo menos caro ayude a mejorar la coyuntura y permita controlar la inflacin.

dlares y la cascada de datos negativos

de los Estados Unidos, ha aumentado la

preocupacin de que una posible recesin frene la demanda petrolera.

El ministro del Petrleo de Arabia Saud,

Ali I. Naimi, la voz con ms peso de la organizacin, ya haba asegurado que los

fundamentos del mercado estn saludables, y adelant al diario saud Al-Hayat,

que la OPEP mantendra sin cambios su

produccin actual.

En este sentido, el gobierno venezolano

ha atribuido a una alta actividad especulativa en los mercados la subida del precio,

as como a los problemas geopolticos y,

de forma similar, el gobierno ecuatoriano

ha explicado que al mercado no hay que

alimentarlo con informacin que lo altere

y que genere situaciones especulativas.

No obstante, la abrupta cada de la cotizacin del petrleo desde que marcara el simblico precio rcord de los 100

Chile toma medidas frente a cada del dlar

Los ministros chilenos de Hacienda,

Andrs Velasco, y de Economa, Hugo

Lavados, anunciaron un paquete de medidas para mitigar los efectos de la fuerte

apreciacin del peso frente al dlar en el

sector exportador, que ha demandado la

ayuda del Gobierno para aliviar parte de

la prdida de su competitividad.

Entre las medidas difundidas se encuentran el apoyo a la contratacin de mano

de obra en el sector agrcola, la ampliacin de las lneas de crdito para las pequeas y medianas empresas, el fortalecimiento de la campaa Imagen Pas,

entre otras.

El peso chileno subi un 6,44% en todo el

2007 y un 7,12% slo en enero del 2008,

alcanzando sus mximos en ms de nueve aos, lo que ha causado un gran dolor

de cabeza, especialmente para las medianas y pequeas empresas exportadoras, que

han visto mermada su

competitividad.

La campaa de Imagen

Pas se financiar con

aportes iguales entre el

Fisco y los gremios del

sector privado.

De ese modo, el Ejecutivo pretende que los

recursos

destinados

a esa promocin alcancen los 30 millones de dlares durante los prximos dos

aos.

Paralelamente, habr una creacin de

plataforma de inteligencia de mercado,

que consistir en permitir a las empresas

exportadoras de un mismo rubro acceder

a mercados a travs de una inversin de

4,2 millones de dlares. En el Per, no

nos vendra mal imitar un poquito estas

medidas, no?

Periscopio internacional 7

Agroexportadores panameos perdieron por lluvias

Lluvias intensas fuera de temporada impidieron en Panam la siembra de meln

y de sanda, productos de exportacin

que generan unos 15 mil empleos tempo-

rales. Una situacin semejante ocurri en

el resto de Centroamrica, por lo que se

vaticina una guerra de precios para marzo y abril, que tambin perjudicar a los

propios agroexportadores.

La actividad exportable tiene ms de un mes de atraso

y se han perdido las inversiones hechas en la preparacin de las tierras, cientos

de semilleros y gran parte

de los plantones. En la nueva temporada ningn contenedor ha podido ser enviado

a los Estados Unidos.

El meln y la sanda, representan el 50%

de las agroexportaciones no tradicionales y la siembra slo ha podido avanzar

en 15%, cuando para esta poca debera

estar al 55%, indicaron las autoridades

del sector agrcola.

A los problemas climticos se sum el

nuevo incremento en los costos de produccin, incluyendo el combustible, el

precio de las semillas y de los fertilizantes, y aumentos salariales. Esos factores

han provocado un incremento del 20% en

los costos del producto final de exportacin lo que, segn expertos, puede provocar el colapso de la actividad.

Negociacin del TLCAN es inviable

Parte importante del Senado mexicano

ha considerado inviable que se renegocie

el Tratado de Libre Comercio de Amrica

Latina (TLCAN) en el rubro agropecuario,

pues Canad y Estados Unidos podran

modificar condiciones que favorecen a

Mxico.

El senador Guillermo Padrs coment

que, legislativamente, es posible renegociar ese acuerdo, pero resulta inviable

porque podra afectar a productos como

la plata, que no estn incluidos en la

apertura comercial. En su lugar, propuso

impulsar reformas estructurales al agro

para dar oportunidades reales de crecimiento y de competitividad a los productores agropecuarios.

Otros sectores del senado tambin han

planteado que, si bien este ao se destin al campo mexicano 200 mil millones

de pesos en el presupuesto, la cifra ms

alta que ha recibido el sector, preocupa

el ramo rural de la economa. Incluso, se

ha advertido que de abrir el tratado, los

socios comerciales de Mxico podran

modificar las condiciones que favorecen

a sus connacionales.

Por ello, algunos legisladores han pedido

a las organizaciones campesinas inconformes con el acuerdo comercial presentar

propuestas concretas para modernizar el

campo y su tecnologa, adems de frenar

el reparto de tierras, entre otras acciones.

El caf peruano: uno de los ms solicitados

y apreciados en todo el mundo

Delicia a lataza

Quien no haya disfrutado de una taza de nuestro caf,

no tiene ni idea de la experiencia que est dejando de

sentir. Sensaciones que exalta el paladar y que, a buen

criterio de los conocedores, nunca ms podr dejar.

No obstante, este delicioso grano guarda mil historias,

desde la forma en que se produce hasta la problemtica que atraviesa, pasando por la preferencia que tiene en los mercados europeos. Conozcamos ms sobre

esta exquisitez

El caf es el principal producto agrcola de exportacin en el Per. Su cultivo

se concentra en el caf arbico (Coffea

arabica), en las variedades Typica,

Bourbn, Pache, Caturra y Catimor. Su

produccin directa genera 43 millones

de jornales al ao, a los que se suman

5 millones de jornales generados por los

servicios de comercio, industria y transporte, que participan en la cadena productiva del caf.

Qu es la JNC?

La Junta Nacional del Caf (JNC) es una institucin que congrega y representa a los productores cafetaleros

peruanos frente al Estado. Su principal objetivo es contribuir con el proceso de crecimiento del sector cafetalero

en el mercado nacional e internacional, con una oferta de caf de alta calidad y comprometida con el desarrollo

econmico y social del pas.

Como tal, la JNC ofrece servicios a sus bases socias, como capacitaciones constantes, apertura de mercados

y vnculos con ferias internacionales. Cumple, asimismo, la funcin de facilitador para el alcance del sector

cafetalero a los nichos de mercados particulares, a travs del aporte de conocimientos especializados, fortalecimiento organizacional y de capacidades.

La JNC fue instalada oficialmente el 6 de enero de 1993. Hoy rene a un total de 34 cooperativas cafetaleras

que suman 38 mil familias socias, arraigadas en catorce zonas cafetaleras del pas.

Hoy en da, el caf peruano se est posicionando favorablemente en el mercado mundial. Hace diez aos ocupaba el

puesto 15 en la contienda exportadora,

pero en el 2006 subi hasta el puesto 6.

Estados Unidos fue histricamente el

mayor comprador de caf peruano,

pero hace ocho aos ha sido desplazado por Alemania, que ha adquirido el

32% de nuestro caf, mientras que los

estadounidenses compran el 22%. Los

Producto estrella 9

Campaa de Salud super expectativas de atencin

Ms de tres mil ochocientos productores de catorce cooperativas y asociaciones cafetaleras

de San Ignacio (Cajamarca) fueron atendidos durante la Campaa de Salud que se realiz

en esta provincia del 10 al 12 de enero, bajo la coordinacin de la Junta Nacional del Caf

(JNC).

As lo inform el doctor Edgar Ruiz Semba, jefe del Programa Loayza sin Fronteras, cuyo

equipo integrado por treinta y dos mdicos de 13 especialidades logr completar el 90% de

los tratamientos y realizar ms 40 intervenciones quirrgicas.

Ruiz comprometi al equipo mdico que dirige para colaborar en una prxima Campaa de

Salud Loayza sin Fronteras siempre va a ser una puerta abierta a San Ignacio para prestar

nuestros servicios y llegar a las personas ms sentidas y necesitadas de una adecuada

atencin de salud.

Foto: Olaf Hammelburg

Durante la Campaa se realizaron 400 papanicolau y se beneficiaron campesinos de los

distritos de Namballe, La Coipa, Tabaconas, San Jos de Lourdes, Huarango, Chirinos y San

Ignacio. El equipo mdico brind atencin especializada en medicina, pediatra, cardiologa,

ginecologa, urologa, traumatologa, oftalmologa, dermatologa, odontologa, psicologa y

nutricin.

La JNC destac el desprendimiento y solidaridad de esta cruzada mdica. El gremio agradeci el aporte de las agencias de cooperacin, entre ellas FOS de Blgica, Agriterra de Holanda y Oxfam de Gran Bretaa, que se han convertido en una constante desde el diagnostico

de salud en San Ignacio y la Selva Central, ejecutado hace dos aos por los productores

agremiados a la JNC.

siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos

cinco pases se llevan el 74%.

Sus compradores son medianos y grandes tostadores, cada vez ms interesados en nuestro producto, que se viene

distinguiendo por la calidad de taza

(aroma, cuerpo y sabor), similar y hasta

mejor que la de los cafs centroamericanos. Los factores ambientales (microclimas y altitud de plantaciones) y un

mejor manejo de poscosecha han sido

determinantes para lograr la confianza

del mercado.

En nuestro pas operan 75 empresas

exportadoras de caf, de las cuales

28 componen a organizaciones de productores que ofertan cafs especiales.

Hasta el momento 20 empresas concentran el 90% de las exportaciones, de las

cuales las 10 primeras superan el 75%

del valor exportado, mostrando una

tendencia a la concentracin en el ne-

Record que esta Campaa de Salud es parte de un propsito mayor, el cual es lograr la universalizacin de un seguro agrario para los pequeos productores de las zonas cafetaleras.

Cont, asimismo, con la presencia del padre Marcos Goyzueta, representante de la Mesa

de Concertacin de Lucha contra la Pobreza; Gerardo Huatuco, director de la DISA Jan y

Luis Pea Parra, gerente de la Asociacin Provincial de Cafetaleros Solidarios San Ignacio

(Aprocassi).

Cabe destacar la colaboracin de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y los municipios

distritales, la Mesa de Concertacin de Lucha contra la Pobreza de San Ignacio, la UGEL de

San Ignacio, la Vicara Apostlica Medioambiental de Jan y Critas-Jan, entre otras.

10 Producto estrella

gocio cafetero, en similitud al comercio

mundial acaparado por siete grandes

empresas.

Fortaleciendo la cadena

En la cadena del caf el eslabn ms dbil corresponde al sector productor. Apenas el 28% de 150 mil familias cafetaleras estn organizadas en cooperativas,

asociaciones, comits y empresas comunales. Se estima un total de 42 mil familias, integradas en 730 organizaciones,

en su mayora con grandes limitaciones

para las negociaciones empresariales.

Sin embargo, las organizaciones con

mayor dinmica empresarial, y que han

desarrollado programas para enfrentar

la crisis, corresponde a las cooperativas

cafetaleras integradas a centrales que

operan hace tres dcadas. Tambin las

nuevas asociaciones de nivel zonal y regional se han involucrado en la produccin y exportacin de caf de alta calidad, inclusive en alianza con tostadores

medianos de los pases consumidores,

principalmente de Europa y Japn.

El impacto de la crisis ha llevado a los

productores a mirar el pasado cafetalero

peruano y obtener lecciones. Los excedentes generados, en las cooperativas,

en pocas de buenos precios fueron invertidos en infraestructura productiva y

vial, canalizados por las organizaciones

que llegaron a cubrir hasta el 80% de las

exportaciones del caf. Este referente

histrico los motiva a reactivar sus cooperativas, por cierto de nuevo tipo, con

eficiencia y transparencia en la gestin.

Foto: Olaf Hammelburg

Nuestro pas dispone ahora de una

oferta importante de cafs de calidad,

merced al esfuerzo de tcnicos y dirigentes de las cooperativas. Se ha pasado

a tener un caf confiable, a pesar de la

fluctuacin de precios en el mercado internacional.

Este esfuerzo desplegado por los pequeos productores organizados tiene

como mayor impulsor al afn por acceder a nuevos mercados y conseguir mejores precios. Con sus rditos los pequeos caficultores han logrado transformar

su entorno y con ello mejorado su estilo

de vida, no solo de sus propias familias

sino de todos los pobladores que habitan en el radio de accin de sus zonas.

Trago amargo

La nica forma de incrementar la productividad del caf peruano y generar

mayores divisas al pas es que los productores, el sector privado y el Estado

unan esfuerzos y se comprometan a

impulsar medidas econmicas y sociales

para fortalecer la caficultura peruana.

La Junta Nacional del Caf (JNC) ha presentado al Gobierno doce medidas para

potenciar el sector. Entre ellas destacan

la formalizacin de los pequeos productores, la incorporacin de nuestro pas

en la Organizacin Internacional de Caf

y la estabilidad del precio del guano.

Adems, los representantes de las catorce regiones cafetaleras del Per han

expuesto como uno de los puntos ms

importantes la adecuacin del sistema

tributario agrario y cafetalero que facilite

la organizacin de los productores, adecuando el sistema tributario al que estn

sujetas las cooperativas cafetaleras.

Cabe recordar que los cafetaleros peruanos son pequeos productores pues

cultivan entre una y cinco hectreas, a

diferencia de otro tipo de productores

Producto estrella 11

o comerciantes. Por ello la JNC propone

que se promueva una ley para que a

mediano plazo se inafecte de impuestos

a las familias cafetaleras.

Tambin se ha solicitado al Ministerio de

Agricultura y COFOPRI ejecutar una adecuada y pronta titulacin de tierras que

permita a los cafetaleros acceder a crditos. Para ello la JNC liderar un empadronamiento nacional de los cafetaleros.

Por otra parte el gremio cafetalero propone la creacin de un programa de

crditos preferencial para los agricultores

agremiados en cooperativas o asociaciones cafetaleras que facilite el acceso a

los prstamos considerando perodos de

pago de acuerdo a las etapas de produccin cafetaleras, as como tasas de

inters no mayor de 9% anual al rebatir.

Producto bandera

Una de las demandas que la JNC haba hecho fue aceptada por el ministro

de Agricultura, Ismael Benavides, quien

anunci la incorporacin del caf orgnico y normal en la lista de Productos

Bandera, sumndose a los siete ya seleccionados.

Benavides seal que ha realizado

las coordinaciones respectivas con el

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para la inclusin de este

producto.

Advirti, que ha solicitado la modificacin de la norma que sustenta que la

denominacin de Producto Bandera

solo debe recaer en productos originarios del Per. Vamos a cambiar la

norma de tal forma que se incluyan

productos que, si bien no son originarios del Per, se tenga en cuenta que

el pas lo ha desarrollado fuertemente

como el caso del caf.

Para los cafetaleros esta es una buena

noticia pero todava falta que el restos

de solicitudes sena atendidas. Solo as

podremos ser competitivos.

La historias de una delicia

Los datos histricos registran la llegada de plantaciones de caf a Lima en 1760 desde la

ciudad de Guayaquil, cuando sta formaba parte del virreynato del Per, pero dan cuenta de

que ya existan algunas plantas en Huanuco, aunque sin fecha exacta ni lugar de procedencia. Nadie pudo dar cuenta de quin las sembr por primera vez.

Recientes descubrimientos apuntan al distrito de Chinchao, como la zona donde comenz

a cultivarse el caf entre 1740 y 1760. Y precisamente a partir de este descubrimiento la

JNC est financiando una investigacin para rastrear mayor informacin sobre la llegada del

grano aromtico a Chinchao, y cmo fue ampliando su cobertura hacia localidades aledaas,

hasta diseminarse por los valles de toda selva central y de ah a otras zonas del pas.

El caf encontr en los valles interandinos y selva alta del Per un terreno propicio para

florecer. La altitud, el calor y la suficiente humedad de estas zonas hicieron que a fines del

siglo XVIII, se hubiera posicionado en la selva alta semitropical de Huanuco, Moyabamba,

Cusco y Jan.

Este producto se cultiv inicialmente junto a la caa de azcar, coca, tabaco y cacao. Pero

a partir de 1850 el valle del ro Peren, colonizado por los franceses, alemanes, ingleses e

italianos y que ahora pertenecen a Chanchamayo, Tarma y La Merced se consolidaron como

zonas cafetaleras de primer nivel.

La exportacin de caf comenz en Per en 1887. Entonces el principal mercado era Alemania e Inglaterra, amplindose con el paso de los aos.

Segn un artculo publicado en el diario El Mercurio Peruano el 10 de febrero de 1791, el primer caf de Lima fue abierto en 1771 por don Francisco Serio en la calle Santo Domingo.

12 Tema central

Falta de celeridad en el tema portuario perjudica

el comercio exterior

No dejemos pasar la oportunidad,

modernicemos nuestros puertos

En materia de comercio exterior, los puertos son la fachada de un pas. Nuestros

terminales portuarios no estn en capacidad para afrontar la llegada de barcos

de gran envergadura, situacin que es

preocupante si tenemos en cuenta que la

firma de acuerdos comerciales con economas del primer mundo hace necesaria la modernizacin de la infraestructura

nacional. Agro&Exportacin da un vistazo

a la situacin portuaria y explica las principales preocupaciones de los empresarios peruanos.

Entre el 2003 y el 2007, las exportaciones

peruanas han crecido a tasas cercanas al

30% anual, mientras que la inversin en

los puertos locales ha sido nula. Mario

Arbul, presidente de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) sostiene que en

el 2007, se super el rcord histrico del

milln de contenedores movilizados por

el puerto. Si bien esto es positivo, argumenta el funcionario, la parte negativa del

tema radica en que los barcos tienen que

esperar ms tiempo del previsto por la falta de modernizacin de los puertos.

Urge modernizar la infraestructura portuaria de cara a los acuerdos comerciales internacionales

que el Per alcanzar en los

proximos dos aos.

Tengamos en cuenta que, con la firma

del TLC con los Estados Unidos se espera que la carga se incremente entre 18%

y 20% al ao. Para atender mejor el comercio exterior, destaca el presidente de

Enapu, es claro que hay que invertir en

mayor infraestructura y en modernizar

la existente. De all la importancia de la

construccin del Muelle Sur, que en una

primera etapa (hacia el 2010) aadir

dos amarraderos a la oferta que Enapu

tiene en el Muelle Norte.

Tema central 13

Otro dato preocupante es que desde

1999 solo se ha invertido en mantenimiento, pues se esperaba que se retomase el proceso de concesin (solo se

entreg el puerto de Matarani) y que

fueran los privados los llamados a modernizarlos. Sumemos a ello que la obsolescencia portuaria regional ha concentrado el trfico comercial en el Callao

(entre 80% y 90%).

En paralelo a la construccin del Muelle Sur, Enapu ha presentado al Fonafe

un proyecto para modernizar todos los

puertos bajo su administracin. Este plan

contempla una inversin cercana a los

US$300 millones, de los cuales US$240

millones se destinarn a modernizar el

Muelle Norte del primer puerto.

Planeamos comprar dos gras de muelle y ocho gras de patio. Por ejemplo,

para tener una idea clara del tema, con

cada gra de muelle se podrn realizar

30 movimientos por hora, con lo que

cada una de las gras duplicar la velocidad de embarque y desembarque

actual, registrado en doce movimientos.

Tambin adquiriremos un sistema de

monitoreo electrnico del patio de contenedores. Todo est contemplado en el

presupuesto del 2008, revela Arbul.

Hablan los privados

Por su parte, Alberto Ego Aguirre, presidente del Consejo Nacional de Usuarios

del Sistema de Distribucin Fsica Internacional de Mercancas (Conudfi), manifest que la falta de celeridad en la

modernizacin del puerto del Callao est

originando que entre tres y cuatro barcos

desistan de recalar diariamente, dirigindose a puertos vecinos para dejar su carga, por la congestin que presenta.

Agreg que puertos vecinos como los de

Buenaventura (Colombia) o Valparaso

(Chile), bordean los 50 movimientos por

hora: y en los pases desarrollados como

Singapur, superan los 100 por hora. En el

Per, segn Ego Aguirre, van de 10 a 18,

dependiendo del trfico. Precis que la mo-

Mario Arbul, presidente de Enapu.

Alberto Ego Aguirre, presidente del Conudfi.

14 Tema central

Ego Aguirre indic que una de las medidas urgentes para descongestionar el

puerto del Callao, es eliminar la operacin de pesaje tanto en el ingreso como

en la salida de contenedores, porque

no tiene ningn sustento tcnico ni legal

esta obligacin por parte de Aduanas.

Asimismo, sugiri dar en exclusividad el

Muelle 5 para el manejo de contenedores y, hasta que no se resuelva dar

definitivamente el Muelle 3 para el embarque de minerales, pidieron que sirva

para el embarque de contenedores.

Hay que tomar acciones temporales

para reducir el trfico de transbordos

en el puerto del Callao, disminuyendo el

tiempo de almacenaje libre de treinta a

cero das, lo cual permitir disponer de

ms reas para la operacin de contenedores, sugiri.

vilizacin de un contenedor en el Per cuesta 200 dlares mientras que en puertos

vecinos la cifra no supera los 130 dlares.

En lo que va del ao, 12 barcos programados para recalar en el puerto del

Callao, desistieron de hacerlo ante la congestin y prosiguieron con su itinerario, lo

cual gener prdidas para Enapu por 144

mil dlares, al dejar de percibir 12 mil dlares por barco. El tema logstico del Callao

no da para ms y la congestin tambin

genera sobre costos para los importadores en la demora de la entrega de su carga, enfatiz Ego Aguirre.

El entrevistado advirti que cuando entre en operacin el Muelle Sur, que en

marzo empezar a construir Dubai Ports

(DP) World Callao y que debe estar listo

en el 2010, la cantidad de contenedores

que se movilicen por este puerto habr

crecido en 75% y los problemas logsticos de exportacin sern los mismos

que existen ahora.

Descentralizacin total

El director ejecutivo de ProInversin, David Lemor, ha anunciado que los puertos

regionales (Paita, Salaverry, Chimbote,

San Martn e Ilo) as como los fluviales

(Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa), sern

entregados en concesin este ao. El

cronograma establece que, a partir del

segundo trimestre de este ao se entregar un puerto al mes.

De acuerdo con los estudios de ProInversin, la inversin requerida para modernizar todos estos puertos, asciende

a US$558 millones. Sin embargo, Enapu

prev invertir tan solo US$60 millones

hasta el 2011 (la mitad se destinar

a construir un nuevo amarradero en el

puerto de Chimbote). Es necesario mayor coordinacin.

Desde la AGAP demandamos que el

proceso de concesiones se agilice y

avancemos por la senda de la modernidad. Es cuestin de ser claros y recoger las opiniones de los verdaderos

protagonistas de esta situacin: los

empresarios, tanto exportadores como

importadores.

Tema central 15

Conudfi plantea lo siguiente:

Qu se requiere?

1. Reincorporacin de reas de operacin. Los terrenos alquilados algunos operadores dentro de las instalaciones del

puerto deberan reincorporarse; as se sumaran para funcionar como patio de contenedores.

7. Implementacin de sistemas electrnicos de control en

ENAPU y de conexin con Aduanas, por ejemplo similares al

sistema de gates automticos implementado en Valparaso,

que permite a los camiones circular sin detenerse.

2. Racionalizar la operatividad de todos los operadores

portuarios; por ejemplo, va la optimizacin del despacho

urgente y la eliminacin del sistema de Vistos Buenos.

8. Implementacin de gras mviles como medida de contingencia hasta que se instale la primera gra prtico en el

2009.

3. En el despacho urgente las mercancas no ingresaban a

los terminales de almacenamiento, efectundose el reconocimiento fsico en zonas adyacentes. La recomendacin es

coordinar con la aduana para agilizar este procedimiento

como estaba funcionando anteriormente.

9. Revisin de todos los protocolos de control de ENAPU,

ya que muchos de ellos dificultan las operaciones de los

agentes y no tienen ningn sustento tcnico, ocasionando

congestin y sobrecostos.

4. Implementacin de ventanas de atraque una vez definida

la situacin de los minerales en el Muelle 3. Este sistema

permitir programar el atraque y desatraque con anticipacin de las lneas regulares, optimizando las operaciones y

el uso del espacio del puerto.

5. Reduccin de todos los trmites burocrticos para la entrada y salida de las naves del puerto mediante la implementacin del Despacho Electrnico. Esto permitir reducir

tiempos y costos a los operadores; por lo tanto, a los importadores y exportadores.

6. Habilitacin de todo espacio disponible al interior de

las instalaciones portuarias

del Callao para operaciones: edificio administrativo,

parqueo, APN, etc. Las autoridades deben realizar un

Plan de Operaciones incluyendo estas reas, teniendo en cuenta que el puerto

es una zona de circulacin

de mercancas.

10. Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones clarifique el cronograma de modernizacin del Terminal Portuario

del Callao. Esto, para prevenir crisis en el corto plazo.

11. Se requiere que las autoridades pertinentes cumplan

con el cronograma de ejecucin de obras en el Muelle Sur

del Callao, que con referencia a las fechas iniciales ya se

encuentra retrasado al menos seis meses; estaba programado para terminarse el primer semestre del 2009, ahora

se habla del 2010.

12. Aplicacin de un sistema de control no intrusivo, con el

uso intensivo de escner.

Las causas y las consecuencias de una cada que

preocupa

Duele tanto

el dlar?

La cada del precio del dlar ha generado preocupacin en diversos sectores de la economa

nacional, incluyendo a los agro exportadores. Agro & Exportacin hace una evaluacin de las

causas y los posibles escenarios que propone la desvalorizacin de la moneda verde.

Mario Guerrero, analista senior del departamento de estudios econmicos del

Scotiabank, seala que baja en el precio

del dlar no es tan estrepitosa como se

est pensando, sobre todo, si consideramos que en trminos relativos el tipo

de cambio viene descendiendo desde

hace cinco o seis aos. Por el contrario,

dice el economista, el hecho de que tengamos un sol fuerte es el reflejo de que

la economa se encuentra ms fortalecida que en aos pasados.

No obstante, para entender por qu

la economa nacional est pintada de

verde y el tipo de cambio desciende, es

necesario conocer las causas de tales

fenmenos. Guerrero asegura que son

tres los temas centrales en torno a la

situacin cambiaria.

Mario Guerrero, analista senior del departamento

de estudios econmicos del Scotiabank.

Sobre dolarizacin

El primero es el aumento de las exportaciones. Ello ha generado que la balanza comercial, que por tradicin siempre

fue deficitaria para el Per, ahora sea

superavitaria. Sectores como la minera

y la agro exportacin han ayudado a

mantener el ritmo de crecimiento. Adems, antes, el ATPDEA, y ahora, el TLC

recin firmado con los Estados Unidos,

han motivado que las inversiones aumenten, sostiene.

El segundo factor es el mayor ingreso

que tiene el ciudadano peruano debido

a las remesas que se envan desde lugares donde la moneda predominante

es el dlar, de preferencia de los Estados Unidos. Estos envos se traducen en

recursos para el consumo de las familias, es decir, muchas personas cambian

dlares en el mercado local.

El especialista manifiesta que el tercer

factor, y que ha tenido gran incidencia

ltimamente, es el flujo de capitales provenientes del extranjero para negocios

de largo plazo destinados a todos los

sectores econmicos, por ejemplo: comercio, infraestructura, industria, telecomunicaciones, financiero, etc.

En consecuencia, el panorama arroja un

fuerte ingreso de dlares a la economa nacional, tanto por mayor venta de

bienes, de servicios y por el ingreso de

capitales frescos. Ello explica la constante intervencin del BCRP demandando

dlares para retirar los excedentes que

estn en el mercado y de esta manera

evitar un movimiento brusco en el tipo

de cambio.

El BCRP acompaa la trayectoria fundamental que, por la misma evolucin

de la economa, tiene el dlar. Esta si-

Coyuntura 17

economa local. Refiere

que en este caso no

solo hay que tener en

cuenta la relacin sol

dlar sino que tambin

hay que tomar en cuenta los ritmos de precios

de los mercados donde

el exportador vende.

tuacin ha generado ms expectativas

en la poblacin y en los agentes econmicos. La confianza en el sol deriva del

descenso del tipo de cambio y de los

niveles relativamente bajos de inflacin

que tiene el pas, aade Guerrero.

El entrevistado comenta que las menores expectativas de evaluacin y la inflacin baja han generado una mayor

confianza en la moneda local y, por lo

tanto, en una desdolarizacin de la economa peruana. Las medidas del BCRP

estn ayudando a reducir la volatilidad

regulando los ingresos de capitales de

corto plazo de manera temporal pero

es saludable en la medida en que no

genera ruido y preocupacin excesiva

entre los agentes econmicos.

Positivo o negativo?

En general, es positivo que el sol sea una

moneda fuerte. No obstante, indica Guerrero, genera un efecto contrario para el

sector exportador si se analiza en trminos nominales, aunque desde el punto

de vista econmico se tendra que considerar el tipo de cambio real.

Es decir, explica, el exportador

que coloca sus productos en

el extranjero lo hace con precios del mercado de venta

mientras que sus costos

los genera en base a la

Por ejemplo, si el exportador vende en los

Estados Unidos, hay

que tener en cuenta

el ritmo de precios de

ese pas, y el ritmo de

precios del lugar donde

genera sus costos, en este caso Per. En

la medida en que la inflacin en el pas

donde generan sus costos est por debajo de la inflacin del mercado donde

el exportador vende, habr definitivamente una ventaja para el exportador,

as el tipo de cambio no se mueva, argumenta.

El hecho, segn el banquero, es que en

el mercado de venta los precios crecen

a ritmo ms rpido que el mercado donde se dan los costos. Esa es la manera como la poltica monetaria del BCRP

puede impulsar la competitividad del

sector sin necesidad de alterar el tipo

de cambio nominal.

Guerrero dice que este ha sido el panorama en los ltimos aos, en el que

a pesar de que el tipo

de cambio nomi-

nal ha venido descendiendo, cuando se

evalan las cifras en trminos reales no

se percibe una prdida tan fuerte para

el sector exportador porque la inflacin

es mucho ms baja que la de nuestros

socios comerciales.

Todo esto es en trminos macroeconmicos. En algunos sectores puede haber

mayor o menor incidencia, dependiendo

de su exposicin al mercado de los Estados Unidos. Una alternativa para aquellos sectores que podran verse afectados es que diversifiquen sus mercados

de destino, de preferencia podran migrar a Europa o Asia. Por ello es importante firmar ms acuerdos comerciales,

recomienda.

Mecanismos a la vista

Guerrero expresa que si bien es cierto

que el descenso en el tipo de cambio podra afectar los ingresos de los exportadores, tambin existen mecanismos para

poder cubrirse del riesgo cambiario. Uno

de ellos otorgado por el sistema financiero, como la compra de dlares a futuro.

Tambin aduce que se debe elevar el

nivel de productividad y competitividad

sobre todo ahora que estamos insertndonos en un escenario global. Dado el

desarrollo de la economa y analizando

las tendencias, el economista concluye

que las razones de fondo que permitirn

el sostenimiento del sector exportador

se basan en el incremento de la competitividad, va mejoras de la calidad,

mejor uso de tecnologa y no por

una ganancia generada por

el tipo de cambio.

18 Tecnologa

Planta de irradiacin con fines fitosanitarios

Digmosle adis

a las plagas

En nuestro pas, se est avanzando con el proyecto de implementacin de, lo que sera, la

primera planta. Ofrece una nueva oportunidad a los agroexportadores para presentar cultivos

libres de plagas.

Fro Areo, asociacin civil sin fines de lucro, creada para preservar la competitividad agroexportadora, cumple un papel

muy importante en la implementacin de

esta planta, pues son los principales promotores para la creacin de la misma.

Armando Grados, gerente general de Fro Areo.

Las plagas siempre han significado

para el sector agroexportador un gran

problema, pues la presencia de stas

en algunos pases es de carcter cuarentenario.

Actualmente, ya tenemos hecho el

plan de trabajo, el programa de obra

del proyecto y estamos en la etapa de

la definicin de la tecnologa de lo que

ser esta planta de irradiacin con fines

fitosanitarios en suelo peruano, comenta Armando Grados.

El ingeniero Grados nos narra que el

motivo fundamental para la creacin de

Fro Areo fue el esprrago, pues quedaba expuesto tres o cuatro horas en

la rampa del aeropuerto, lo que generaba que la calidad del producto se deteriorara y cuando llegaba al mercado

de destino (Estados Unidos, Europa),

el producto ya no era considerado de

excelente calidad.

Es as, que al surgir Fro Areo se elimina

ese problema. Sin embargo, ahora nos

encontramos con que al descargar el

esprrago en destino est sucediendo

exactamente lo mismo, ya que a partir

del momento que se detecta la presencia de algunas larvas de la copitarsia,

Estados Unidos nos pone como requisito

para el ingreso, la fumigacin.

Esto lleva a que el producto, que antes se

quedaba tres horas en rampa en el clima

de Lima, ahora se quede tres o ms ho-

ras en un patio de fumigacin, pero con

el clima de Miami, que es mucho peor.

Proceso de implementacin

As mismo, Grados nos indica que la implementacin de esta planta no es un

proceso que vaya de la noche a la maana. Hay que lograr acuerdos entre el

SENASA y el APHIS, que es la autoridad

sanitaria de los Estados Unidos.

Una vez que se logren los acuerdos

correspondientes, se debern destinar

comisiones especficas para que supervisen la construccin y puesta en marcha

de la planta de irradiacin, de tal manera que los Estados Unidos tenga la certeza que, mediante este procedimiento

de control fitosanitario, se elimina totalmente el problema de la copitarsia y de

los noctridos, evitando que la fumigacin sea requisito en destino para el ingreso de nuestros productos.

Debemos tener acuerdos marco con

las autoridades sanitarias de los pases

a los cuales llegan nuestras exportaciones. As mismo, es necesario contar con

la tecnologa ya conocida, un terreno

que est localizado apropiadamente,

con una cmara frigorfica para la recep-

Tecnologa 19

pecto fitosanitario, es decir, al control de

la plaga que actualmente tiene carcter

cuarentenario en los Estados Unidos,

que es la copitarsia, indica Grados.

En cuanto a la prdida de nutrientes

tras pasar por la planta de irradiacin,

de acuerdo a los estudios hechos por el

Organismo Internacional de Energa Atmica, no se ha demostrado que tenga

mayor prdida que cualquier otro tratamiento que reciba un alimento (coccin,

fritura, hervor, pasteurizacin).

cin y un bnker para alojamiento de la

planta radioactiva. Adems de un marco normativo legal coherente, afirma.

Grados nos cuenta que no se est dando la normativa legal especfica, pero s

existe cierta reglamentacin a nivel de

DIGESA y a nivel del SENASA: Esta, inicialmente nos servira como normativa

general, que va a propiciar seguramente

mediante una interaccin con la realidad,

cuando la planta ya est instalada, que

se genere una normativa especfica.

El producto que entra a la planta pasa

por un proceso de recepcin, lavado,

control de calidad, similar al proceso que

se da en nuestro terminal de exportacin. Luego, ingresa al irradiador, que es

un sistema parecido a una correa sin fin

que en el centro tiene una fuente de irradiacin (cobalto 60) y mediante la exposicin de este elemento por un determinado tiempo, se logra eliminar la plaga.

Acto seguido se reempaca el producto,

vuelve a ponerse en el medio de transporte, que normalmente es un camin

refrigerado, y sale hacia su destino, que

puede ser el puerto del Callao, si es embarque martimo, o el aeropuerto Jorge

Chvez, si va a ser va area.

Segn Grados, en un principio la planta

estara en Lima, ya que las exportacio-

nes, fundamentalmente, salen a travs

del aeropuerto o del puerto. Con el correr

del tiempo, sera posible replicar otras

plantas ya ms cerca de los lugares de

produccin. Por ejemplo: Paita o Pisco.

Al detalle

La irradiacin tiene distintos niveles. El ms

utilizado es aquel nivel que busca eliminar

a una plaga especfica (150 grades). Si

queremos eliminar a cualquier otra bacteria o plaga, lograr la inocuidad total, tenemos que ir a niveles ms elevados.

Adems, se puede lograr un aumento

de la vida til del producto, lo cual permitira que permaneciera ms das en

anaquel, pero para esto se requerira

dosis ms elevadas. Nosotros, en este

momento, estamos apuntando al as-

A nivel regional, los lderes en este tema

son Brasil y Argentina, pues no solo tienen

dinero para hacerlo, sino tambin, tecnologa. Sabemos que est en proceso una

planta de irradiacin en Uruguay, pero

no conocemos hasta la fecha que existan

plantas en pases como Chile y Ecuador.

Esta planta de irradiacin se tiene

pensado concluirla en el 2009. Normalmente debera estar funcionando para

la campaa grande del 2009, es decir,

a partir de septiembre. Esperamos que

para julio de ese ao est lista a niveles

de pruebas. En septiembre, que es la

poca fuerte, ya deber estar al 100%

operativa y aprobada, finaliza.

20 Empresa responsable

Duna Corp S.A.

Cuando el personal de la empresa

es ms que un trabajador

La responsabilidad social empresarial (RSE) es una prctica que en el sector agro exportador

cobra cada vez mayor protagonismo. Un ejemplo de ello es Duna Corp S.A. Esta empresa ha

elaborado un plan sostenible que involucra a sus trabajadores, a la comunidad y al medio

ambiente

Para conocer al detalle las tareas de esta

empresa, Agro & Exportacin dialog con

Rosanna Carlini, ejecutiva de Duna Corp

S.A., quien manifest que la educacin

es el pilar de la estrategia de RSE y es la

que lleva adelante a la empresa.

Rosanna Carlini, ejecutiva de Duna Corp S.A.

La RSE es para Duna Corp parte de

una filosofa personal que ha sido llevada al mbito empresarial. Estamos

comprometidos seriamente con nuestros stakeholders, principalmente la

comunidad y la proteccin del medio

ambiente. Buscamos que el desarrollo

sea sostenido y que el impacto sea positivo en la comunidad donde tenemos

influencia, aclara Carlini.

Desde el inicio de sus operaciones, a

mediados de la dcada pasada, Duna

Corp ha sido testigo presencial de la

reactivacin econmica y del crecimiento

poblacional de la Irrigacin Santa Rosa,

en la provincia de Huaura. En tiempo

de cosecha, la empresa llega a emplear

a ms de 300 personas, provenientes

en su mayora, de zonas como Hunuco,

ncash y el norte del pas,.

Duna Corp, junto con otras empresas

agrcolas de la zona, han contribuido a

la creacin de una serie de negocios que

se han desarrollado en torno a las necesidades de estas empresas y de sus trabajadores. Por ejemplo, han aumentado

los negocios de fertilizantes y de productos agrcolas, de comida, de transporte,

de servicios y de comercio en general.

Si bien queda mucho por hacer en el mbito de la RSE, la actividad privada ya dio

los primeros pasos para promover el desarrollo de la zona y de sus pobladores.

Educacin

Carlini explica que Duna Corp ha adoptado el colegio 21544 del Centro Poblado

Menor La Villa, al que asisten gran parte de los hijos de los trabajadores de la

empresa. Esto, a travs de un programa

del Ministerio de Educacin, que consiste

en mejorar la infraestructura, contribuir

con el equipamiento de distintos ambientes y capacitar tanto a docentes como a

los estudiantes y a sus familias.

Empresa responsable 21

Se trata de mejorar las reas existentes.

Empezamos con la nivelacin del terreno,

la remocin de desmonte, la implementacin de un rea para almorzar, hasta

el equipamiento con mobiliario y computadoras a la nueva sala de cmputo. Si

atacamos el problema de la educacin,

las nuevas generaciones tendrn una

opcin para salir del subdesarrollo en el

que estamos. Tenemos que crear oportunidades para los nios y los jvenes,

dndoles las herramientas adecuadas,

destaca la entrevistada. Para este ao,

el plan educativo de Duna Corp tambin

abarca la capacitacin de maestros y

charlas para las familias de los nios.

La labor educativa de la empresa tambin

alcanza a la poblacin adulta. A travs

de un programa no escolarizado, y en colaboracin con profesores de la UGEL de

Sayn, trabajadores de Duna Corp que

no han concluido el colegio, pueden continuar sus estudios primarios y secundarios.

Las clases se dictan en el colegio adoptado por Duna Corp, los domingos.

El ao pasado se inscribieron 60 personas. En el 2008 continuaremos y esperamos que ms trabajadores se acojan.

Otro programa que lanzaremos este

ao, es el de alfabetizacin in house.

La situacin de desventaja de la mujer

en zonas rurales se aprecia claramente

en su bajo nivel educativo; incluso, existen casos de analfabetismo, que estamos decididos a eliminar a travs de

este programa, seal Carlini.

Adicionalmente,

la

empresa exportadora ha llevado a cabo

charlas sobre violencia

familiar, dictadas por el

Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social (Mindes), a travs del Programa Nacional Contra

la Violencia Familiar y

Sexual. Para el 2008

se

complementarn

con charlas sobre acoso sexual, prevencin

de enfermedades de transmisin sexual

y programas de chequeos clnicos.

Medio ambiente

Cuando Duna Corp decidi instalarse

en la zona donde ahora operan, los

terrenos eran pedregales y arenales.

Ahora, el paisaje luce campos completamente verdes. Todo ello, gracias a un

programa de reforestacin de la propia

empresa, que incluye bosques de eucaliptos y casuarinos, y el incremento de

las reas verdes para recreo.

Antes que el tema de RSE fuera difundido o que la ley de seguridad laboral entrara en vigencia, la empresa ya

haba hecho contacto con el Centro de

Prevencin de Riesgos en el Trabajo (CEPRIT) para formar brigadas de primeros

auxilios y contra incendios, campaas

de vacunacin, charlas sobre higiene y

seguridad en el trabajo.

A modo de conclusin, Rosanna Carlini

indic que en el aspecto nutricional existen carencias y deficiencias en los hbitos

alimenticios. Por ello, se contrat a una

nutricionista para dar charlas al personal

y a sus familias sobre la importancia de

una alimentacin balanceada: Estamos

diseando un programa de mens econmicos, que incluya productos oriundos

y a la vez ricos en nutrientes.

Parte de nuestra labor de RSE es crear un

ambiente laboral seguro para el personal,

valorando al trabajador como individuo.

Podemos decir que la RSE es el aspecto

humano de la empresa, finaliz.

En lo que se refiere a la aplicacin de

pesticidas y productos fitosanitarios,

contamos con un insectario donde cultivamos insectos tiles. Esto nos ayuda a

minimizar el uso de productos qumicos.

La idea es que poco a poco los insectos

tiles vayan reemplazando a los productos qumicos con un adecuado monitoreo de plagas, aclara Carlini.

Salud

El tema de salud tampoco ha sido descuidado por Duna Corp porque, dice la

entrevistada, es indispensable para el

bienestar de las personas que trabajan

en la empresa.

Conozca ms

Duna Corp es una empresa agro exportadora que se fund en enero de 1994 y empez a exportar en

1999. Su fundo se llama Horno Alto.y est situado en la Irrigacin Santa Rosa, en la provincia de Huaura,

a dos horas y media de Lima. Cuenta con 250 hectreas cultivadas. Los productos que exporta son:

palta Hass y ctricos. En el 2007 export 4562 toneladas de fruta. Posee las certificaciones EurepGap y

Tesco Natures Choice. Sus envos al extranjero los hace a travs del Consorcio de Productores de Fruta

(CPF). Alcanza los mercados de Europa, Canad y Estados Unidos. Duna Corp S.A. es socia fundadora

de ProCitrus, Prohass y CPF.

22 Logstica

Emilio Fantozzi, gerente general de RANSA:

El sector de servicios logsticos

va a seguir creciendo

El los ltimos aos, los operadores logsticos asentados en el Per han experimentado un

crecimiento progresivo gracias a sectores como el agro exportador

La logstica es una de las actividades

que evoluciona ms rpido en el mbito

econmico. Ello se debe, principalmente,

a la constante innovacin de las tecnologas de la informacin y a la coyuntura

econmica por la que atraviesa el pas.

Emilio Fantozzi, gerente general de Ransa.

Creemos que el sector de servicios logsticos va a seguir creciendo a tasas superiores del crecimiento del PBI peruano, en la

medida que los operadores logsticos den

un servicio adecuado y que los clientes

crean en nosotros, asegur Fantozzi.

En el 2007, Ransa, operador logstico

peruano con amplia trayectoria, alcanz

los 101,5 millones de dlares en ventas

y tuvo un crecimiento de 21% frente al

valor de sus ingresos obtenidos en el

ao 2006. En los ltimos seis aos, esta

empresa ha venido creciendo sostenidamente, y esto se ve reflejado en el

crecimiento de 159% que tuvieron en el

ltimo quinquenio.

Fantozzi indic que el ao pasado fue muy

bueno para la compaa, la cual ha acompaado el incremento del pas, no solo

con inversiones en Lima, sino tambin, en

provincias de la mano con sus clientes del

sector de retail y en el sector minero.

As mismo, manifiest que la clave para

el xito en este sector, es la inversin,

Logstica 23

crecido a muy buenas tasas debido a

que los clientes confan cada vez ms sus

productos en un tercero, en un operador

logstico que se encarga de la tercerizacin de sus actividades logsticas.

Las empresas estn buscando reducir sus costos totales

y dejar de invertir en activos

no estratgicos. Los operadores logsticos pueden ofrecer

un valor agregado optimizando

diversas actividades con adecuados sistemas de informacin,

manejo de inventarios, armado

de pedidos, consolidando operaciones y mejorando los procesos

logsticos para sus clientes.

pues ayuda a ser ms eficientes. Debe

ser empleada para contar con personal altamente capacitado, que conozca

y sepa los requerimientos del cliente;

en infraestructura, con mejores vas

de acceso; y tecnologa para estar a

la vanguardia y entregarle al cliente el

mejor resultado.

Los operadores logsticos y el TLC

Un tema muy importante para el sector

logstico, es la implementacin del TLC

con los Estados Unidos y las nuevas

oportunidades de firma con otros pases. Si bien es una gran oportunidad

para las empresas, es necesario que

estn preparadas.

Fantozzi Temple, seal: Esta es una

oportunidad grande para las empresas

peruanas en la medida que tengamos

la infraestructura necesaria en el pas.

El sector privado est invirtiendo para

estar preparado y el Gobierno est impulsando las concesiones. Es importante

que el sector pblico y el sector privado, juntos, puedan invertir para ser ms

competitivos y reducir el costo logstico

que se puede dar por ineficiencias en

toda la cadena.

Otro aspecto al que se refiri el directivo, fue el de inversin en vas de acce-

so. Mencion que se debe invertir ms

para poder ser ms competitivos: Si

tenemos carreteras de penetracin en

buen estado, los productos que arriben

de la sierra hacia la costa tendrn un

menor costo.

Logstica, arma estratgica

El sector logstico evoluciona de acuerdo

a los requerimientos de cada cliente, que

es cada vez ms exigente con respecto

a los tiempos, a la calidad en el servicio

y a la asesora logstica brindada

para la mejora de su cadena de

suministros, as como por el uso

intensivo de tecnologas de la

informacin.

El entrevistado afirm que el

sector logstico en el Per se

encuentra en constante desarrollo, ya que la tendencia es tercerizar lo que no

corresponde al ncleo del

negocio: Nosotros hemos

Fantozzi explic que hace dos aos Ransa form Ransa Empresarios, servicio

que atiende a clientes, tanto importadores como exportadores, que no muevan

tantos contenedores al mes como una

empresa grande. Aqu se le da soluciones personalizadas, un servicio de asesora de cmo exportar, se les facilita el

comercio exterior.

24 Inversiones

Un gran paso

Combustible limpio que impulsar

la agricultura

Una buena noticia para la agricultura y para el parque automotor nacionales se anunci en das

pasados: el Per ya cuenta con una planta procesadora y distribuidora de biocombustible.

El alto precio de los combustibles de naturaleza no renovable y el efecto contaminante que causan estos en el medio

ambiente, ha obligado a muchos pases

a transformar sus matrices energticas.

El panorama optimista que propone el

pas para los inversionistas ha hecho

que empresas nacionales y extranjeras

se interesen por el tema de los biocombustibles.

Por otra parte, la utilizacin de estos

insumos para el funcionamiento de los

vehculos, impulsa la actividad agrcola; sobre todo aquella que no tiene la

oportunidad de desarrollarse adecuadamente.

La pionera

Heaven Petroleum Operators inaugur

la primera planta procesadora y distribuidora de biodiesel a nivel industrial

en el Per, valorizada en ms de 25

millones de dlares. Est ubicada en el

kilmetro 33,5 de la carretera Panamericana Sur, en la localidad de Lurn.

Esta empresa de capitales peruanos,

perteneciente al Grupo Herco, es la primera operadora de biocombustibles

agroindustriales que inicia la comercializacin de biodiesel en el pas, un combustible limpio elaborado a partir de aceites

vegetales o grasas animales que reemplazar parcial o totalmente a los derivados del petrleo en motores diesel,

sin necesidad de conversiones, ajustes o

regulaciones especiales del motor.

Esta nueva planta cuenta con una extensin de 45 000 metros cuadrados y se

encargar del abastecimiento local de

combustibles alternativos y renovables.

Samir Abudayeh, gerente general de Heaven Petroleum.

Inversiones 25

biodiesel. Un 20% de ste en la mezcla

puede reducir el contenido de monxido

en los gases de combustin en 12%.

Al inicio de las operaciones se producirn 120 000 galones diarios, cifra que

desplazar un volumen similar de importacin de Diesel 2 y triplicar el requerimiento inicial de biodiesel en el Per, con

el respectivo beneficio econmico para

el pas y para el usuario final.

A mediano plazo, la produccin se elevar

a 240 000 galones diarios. Esta planta de

produccin es intensiva en el uso de materias primas de origen vegetal. En una

etapa inicial se utilizar soya, para luego

utilizar productos locales como la Jathropa

Curca o Pin Blanco. Se contempla, asimismo, la utilizacin de canola a travs del

Programa Sierra Exportadora.

Samir Abudayeh, gerente general de

Heaven Petroleum, refiri que el biodiesel

generar una serie de polos de desarrollo a nivel nacional en los sectores agrcola y agroindustrial, contribuyendo al

abastecimiento sostenido de energticos

renovables: Nuestro nuevo combustible

disminuir las emisiones de dixido de

carbono que daan la atmsfera.

Cabe indicar que el biodiesel es el nico

combustible alternativo que funciona en

cualquier motor diesel convencional, sin ser

necesaria ninguna modificacin. Adems,

tiene una naturaleza biodegradable.

El uso de biodiesel en mezcla con Diesel

2, logra reducir la produccin de monxi-

do de carbono hasta en un 5% en comparacin con el Diesel 2 puro, debido al

aporte de oxgeno que tiene el propio

Asimismo, la mezcla del Diesel 2 y el 2%

de biodiesel ser obligatoria en nuestro

pas a partir del uno de enero de 2009,

y la mezcla del Diesel 2 y el 5% de biodiesel, a partir del 2011, segn el Decreto Supremo No. 021-2007-EM que regula el Reglamento de Comercializacin

de Biocombustibles.

Conozca ms

La Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM), define al biodiesel como steres

monoalqulicos de cidos grasos de cadena larga derivados de insumos grasos renovables,

como los aceites vegetales o grasas animales.

El trmino bio hace referencia a su naturaleza renovable y biolgica, en contraste con el

combustible diesel tradicional derivado del petrleo; mientras que diesel se refiere a su uso

en motores de este tipo. Como combustible, el biodiesel puede ser usado en forma pura o

mezclado con diesel de petrleo.

El proceso de produccin de biodiesel se basa en la reaccin de transesterificacin del aceite.

Los aceites estn compuestos, principalmente, por molculas denominadas triglicridos, las

cuales se componen de tres cadenas de cidos grasos unidas a una molcula de glicerol.

La transesterificacin consiste en reemplazar el glicerol por un alcohol simple, como el metanol o el etanol, de forma que se produzcan steres metlicos o etlicos de cidos grasos. Este

proceso permite disminuir la viscosidad del aceite, la cual es principalmente ocasionada por

la presencia de glicerina en la molcula.

La alta viscosidad del aceite impide su

uso directo en motores diesel, desventaja que se supera mediante este proceso. Para lograr la reaccin se requieren

temperaturas entre 40C y 60C, as

como la presencia de un catalizador,

que puede ser la soda o potasa custica

(NaOH o KOH, respectivamente).

26 Estadsticas

Cifras totales al cierre del ao pasado

Remitmonos

a las cifras

Al cierre del 2007, las exportaciones

totales peruanas mostraron un comportamiento positivo al alcanzar los

US$ 27 588 millones, lo que signific un

incremento de 16% en relacin al ao

anterior.

De esta cifra, las exportaciones de productos no Tradicionales alcanzaron ventas externas por US$ 6 293, es decir,

un aumento de 19%, mientras que las

tradicionales llegaron a US$ 21 296 millones, lo que represent un incremento

de 16% en relacin al ejercicio previo.

Cabe indicar el trabajo permanente que

vienen realizando los sectores pblico

y privado para diversificar mercados.

Es as que China (US$ 3 041 millones),

Suiza (US$ 2 335 millones), Japn (US$

2 184 millones), Canad (US$ 1 785

millones) y Chile (US$ 1 693 millones),

mostraron importantes incrementos en

sus compras de 35%, 38%, 78%, 11%

y 19%, respectivamente.

Entre los productos no tradicionales, fueron los sectores qumico (34%), metalmecnico (31%), agropecuario (23%)

y minera no metlica (22%), los que

mostraron mayor incremento.

Los sectores que destacaron entre los tradicionales, fueron petrleo y derivados, minero y pesquero, que mostraron incrementos de 24%, 16% y 9%, respectivamente.

A continuacin, Agro & Exportacin presenta cifras totales del 2007 de los productos que involucran a los cultivos comprendidos en cada uno de los gremios

de la Asociacin de Gremios Productores Agroexportadores del Per (AGAP).

Estadsticas 27

28 Estadsticas

Estadsticas 29

30 Estadsticas

Estadsticas 31

32 Gastronoma

Toshiro Konishi, el maestro de la fusin de la

comida peruano - japonesa

Matrimonio de

sabores

Con casi 33 aos en el Per, Toshiro Konishi ha logrado unir sabiamente sabores, texturas y

aromas de dos escuelas culinarias que, aunque opuestas, en la tierra del sol parecen haber

contrado nupcias gracias a este monje zen de la cocina.

borear y descubrir su gusto natural sin

artificios innecesarios.

El chef, quien ya lleva ms de tres dcadas en el Per, revela que siempre est

en constante investigacin sobre los insumos de nuestro pas con el objetivo de

descubrir cul es su mejor poca y qu

tratamiento hay que darle para que no

pierda su calidad y sabor.

Hace 32 aos recorr 12 200 kilmetros

de la costa del Per para investigar toda

la materia prima del mbito marino.

Conclu que a los peces peruanos se les

debe dar un mejor tratamiento al momento en que son capturados, la igual

que a los mariscos, sostiene.

12:30 p.m. de un da entre semana y

el saln del Toshiros Sushi Bar empieza

a poblarse de vidos comensales. Su

dueo, y chef principal, Toshiro Konishi,

nos recibe con un gesto amable al tiempo que empezamos la charla acerca del

impacto de la fusin de las cocinas japonesa y peruana en el medio local.

Ante todo, Konishi no se deja sorprender por los sabores que se degustan

de un plato una vez culminado. Para

el entrevistado el verdadero sentido y

base de la cocina est en la calidad de

su materia prima.

Cerveza en mano, el chef japons de corazn peruano, precisa que es necesario

poner todos los sentidos para confiar en

los ingredientes a emplearse.

Konishi manifiesta que un pas que no

tiene buenos insumos trabaja sus platos acentundolos con salsas, ya que si

stos no adquieren un sabor agradable habr que

disfrazarlos. En cambio, si

un pas cuenta con buena materia prima no ser

necesario recurrir a tanta

salsa, pues podemos sa-

Es por ello que Konishi, en su bsqueda

por mejorar la calidad de sus insumos,

capacita a algunos pescadores para que

conozcan y aprendan la manera de tratar a los habitantes del mar de Grau.

Fusin

Tras invitarnos unas Conchas en Salsa de

Maca, deliciosa entrada de toques finos

Gastronoma 33

favorito es aquel en

que el cario se antepone a cualquier otro

criterio. Claro sin dejar

de lado la calidad de

los insumos.

Conchas en salsa de Maca.

y de gran estimulacin para las papilas,

abordamos el tema de la unin peruano

- japonesa que emplea en su cocina.

Para el carismtico cocinero, fusin es el

matrimonio de dos culturas y para que

sta se d en armona, se tiene que conocer a la perfeccin ambas partes.

Rafael Piqueras y Pedro Miguel Schiaffino estn haciendo fusin en sus restaurantes con resultados asombrosos.

Obviamente esto se debe a que ellos

han estudiado las cocinas de otros pases y, por supuesto, la peruana. Con

una formacin de este tipo, s se puede

hacer una buena fusin.

Actualmente, Konishi sigue investigando y

estudiando sobre la historia de la comida

peruana, bagaje que lo alimenta para

crear ms platos que sigan deleitando

los paladares de sus clientes. Indudablemente, no se duerme en sus laureles.

Es como si uno tuviera ocho hijos, no se

puede querer a uno

ms que al otro, se

les quiere a todos. Lo

que ms disfruto de la

cocina es cuando encuentro una nueva materia prima con la

cual trabajar.

En el Toshiros Sushi Bar, no se utiliza mucho la carta. Konishi se inclina por cocinar

segn la pesca o la cosecha del da y de

esta manera presentar lo mejor. Se le

propone al cliente una atencin personalizada ms conocida como Omakase.

Omakase son los platos que yo estoy

cocinando con los mejores productos del

da y que recomiendo a los clientes. Les

pregunto cmo desea la comida, si frita,

a vapor o a la parrilla, si son alrgicos,

si estn a dieta, etc. De acuerdo a sus

respuestas y gustos se les prepara el

plato indicado.

Tambin con productos agro exportables

Konishi remarca que utiliza mucho el es-

prrago. Su aroma es lo que hace ms

atractivo a un plato, pero, advierte, hay

que tener cuidado al sancocharlo para

que no pierda su sabor. Este cultivo se

puede utilizar en maki de sushi, a la

plancha con mantequilla, en ensaladas,

en sopas, ahumados, entre otros.

Con respecto a la palta que se cultiva

en el Per dice que le parece muy buena por su textura y cuerpo. Tambin la

utiliza para hacer maki y existen platos

especiales como Palta al Horno con

Langostinos o Palta al Horno con Salsa

Toshiro. No olvidemos la recomendable

Leche de Tigre con Palta Licuada.

Con respecto a la lcuma, anota que era

excelente como insumo para postres y

que, incluso puede ser utilizada en un

dulce japons antiguo para la ceremonia del t. En el restaurante estoy

preparando helado de lcuma con frjol

morado dulce, esta es una fusin peruano-japonesa.

Finalmente, Toshiro Konishi, concluye

que la comida peruana est siendo muy

apreciada en diferentes partes del mundo. Ahora se conoce el lado gourmet de

la culinaria nacional. Gastn Acurio es un

gran embajador de la comida peruana

en el mundo. No debemos descuidar lo

ya logrado y seguir investigando para

llegar a alcanzar ms xitos.

El omakase y su amor por el Per

Konishi tambin habla sobre las potencialidades de nuestro pas. El Per es un

gran pas para la cocina. Cuenta con casi

el 80% de microclimas del mundo. Cuando se traen semillas de otros pases, al

tener tanta diversidad climtica, existe

una probabilidad de 90% que la cosecha

salga buena. En el Per todo se puede

Por otra parte, una particularidad de su

restaurante es que este chef no tiene un

potaje preferido para preparar. Su plato

En primer plano, Maki frito. En la parte posterior, Rainbow Rolls. En la pgina opuesta, Langostino jumbo

Sekibon Yaku con esprragos.

34 Columnistas

La asociatividad y la

agroexportacin

Por Jaime A. Garca D.

Profesor de Economa

Universidad de Lima

Vicepresidente Ejecutivo de Consultandes

La agroexportacin ha tenido un crecimiento dinmico desde

hace ms de diez aos, en especial en la costa del pas, con

productos como las hortalizas y los frutales, aunque tambin

existe un dinamismo en las zonas de ceja de selva con la exportacin de caf y, recientemente, de cacao y de palmito.

La mayor parte de las agroexportaciones provienen de unidades agrcolas pequeas con parcelas menores a cinco

hectreas, que se han podido orientar en forma paulatina

hacia los mercados internacionales transformando su produccin a cultivos estandarizados de mayor calidad.

Sin embargo, an son muchas las unidades agrarias en la

misma costa, sierra y selva que no han logrado desarrollar cultivos exportables. El problema del sector, an es un

desafo para la poltica agraria que no ha logrado articular

esfuerzos que permita que el sector se desarrolle en forma

sostenida.

La mayora de unidades agrarias pequeas no tienen acceso a una fuente de financiamiento competitiva y tienen