Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Causasyazares PDF

Causasyazares PDF

Cargado por

Alejandro Contreras ZúñigaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Causasyazares PDF

Causasyazares PDF

Cargado por

Alejandro Contreras ZúñigaCopyright:

Formatos disponibles

ESTUDIOS DE COMUNICACION EN

AMERICA LATINA Y CHILE :

ACERCA DE CAUSAS Y AZARES

Eduardo Santa Cruz A.

"...un positivista sabe que las llaves

abren puertas. Entonces, si un da una no se

abre con la llave que l tiene, dice: "Me

equivoqu, yo cre que esto era una puerta".

J.M. Barbero.

"A qu leer a Homero en griego, cuando

anda guitarra al hombro por el desierto

americano?".

Jos Mart.

Error! No se encuentra el origen de la

PRESENTACION

El presente trabajo fue elaborado como base para una charla dictada en el Diplomado de

Crtica Cultural, impartido por la Universidad ARCIS. En ese sentido, el texto que sigue presenta

ciertas particularidades que habra que sealar.

En primer trmino, la intencin no ha sido elaborar un exhaustivo "estado de la cuestin", lo

cual demandara una investigacin de mucho mayor alcance. Solamente se ha querido poner de

relieve algunos momentos, autores y perspectivas que han marcado el desarrollo de los estudios en

comunicacin en Amrica Latina. naturalmente, ello tiene implcita una perspectiva que constituye

una opcin y un punto de vista interpretativo que se ha preferido subordinar en su formulacin

explcita, en aras del objetivo central, cual era ms bien dar a conocer ciertas lneas centrales de

desarrollo de la investigacin.

En segundo lugar, con respecto a la Bibliografa elegida, sta es claramente selectiva. Ni de

lejos pretende ser completa, ya que en cerca de 40 aos la cantidad de publicaciones sobre el tema,

ya sea como libros o artculos, es de tal cantidad que requerira un largo tiempo y una dedicacin

exclusiva, tan siquiera su fichaje. Ms bien, se ha funcionalizado la seleccin a las opciones

sealadas en el prrafo anterior.

Por otro lado, si bien la lnea central de la exposicin gira en torno a la evolucin de los

estudios en Amrica Latina, no slo desde el punto de vista formal sino como contenido de ellos, a

la vez se ha intentado hacer continuos descuelgues a lo que va sucediendo en nuestro pas, lo cual es

un sesgo intencional que, situando el trabajo en otra perspectiva, tal vez debiera ser minimizado.

Por ltimo, hemos intentado que el texto abra interrogantes ms que puramente describir. En

ese sentido incorporamos algunas preguntas que pretenden abrir ms que clausurar.

Error! No se encuentra el origen de la

EL INICIO: LOS MUERTOS QUE MATAMOS

GOZAN DE MUY BUENA SALUD

La instalacin de la Comunicacin Social en Amrica Latina, en tanto disciplina con

pretensiones de autonoma y cientificidad, se produjo hacia los aos '60 con la llegada de los

modelos funcionalistas norteamericanos, de base sociolgica o de la sicologa conductista 1 .

Sin embargo, al decir de Barbero, dicha instalacin asumi de entrada un carcter mucho

ms pragmtico que terico, de acuerdo al perfil administrativo que caracterizaba a esos modelos,

para los cuales toda reflexin sobre fundamentos o fines apareca como especulativa y por ende,

intil y todo conocimiento se validaba y legitimaba en su operatividad, al interior de un marco social

tomado como dato.

Y el contexto socio histrico global en que los estudios sobre comunicacin hacen su

aparicin, es la problemtica del desarrollo inaugurada en los aos '50 desde la actividad de

organismos e instituciones internacionales (entre las cuales, la CEPAL es fundamental para la

regin) hasta la preocupacin activa del gobierno norteamericano y sus agencias de "ayuda al

desarrollo", en especial despus del triunfo de la Revolucin Cubana en 1959.

Nos estamos refiriendo al llamado proyecto modernizador desarrollista que, en los aos '50,

se convierte en accin planificada y sistemtica por sacar a los pases latinoamericanos del "atraso",

para llevarlos al camino del "desarrollo y el progreso", entendidos stos como la reproduccin de las

etapas vividas en el mundo desarrollado. Dado que en algunos pases, como los del Cono Sur o

Mxico, por ejemplo, el desarrollismo como nuevo intento modernizador estaba en marcha desde

algunas dcadas atrs, el impacto de las polticas desarrollistas norteamericanas o de agencias

internacionales se sentir con mayor fuerza en pases en los cuales todava la industrializacin, la

urbanizacin, la extensin de los aparatos educativos, etc. apareca como metas a lograr.

Como es sabido, la concepcin estructural funcionalista de la vida social concibe al

subsistema cultural como el articulador del conjunto del sistema, por lo cual el mbito de los valores

y las mentalidades aparece como el determinante de las acciones y conductas. En ese marco, el

sistema de comunicacin social y sus efectos e influencias en la vida social asume un carcter

estratgico, en trminos de la integracin social, el cumplimiento de los roles, etc.. De all entonces

que la preocupacin por los efectos sociales de la accin de los medios de comunicacin

1

Al respecto ver: MORAGAS, Miguel de: TEORIAS DE LA COMUNICACION. G.Gili, barcelona, 1981. WOLF, Mauro: LA INVESTIGACION EN

COMUNICACION DE MASAS.

Paids Comunicaciones, Barcelona 1987 y MATTELART, Armand y Michele: HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA

COMUNICACION. Paids Comunicaciones, Barcelona 1997, acerca del desarrollo global de la disciplina.

En particular, sobre el

desarrollo en Amrica Latina, ver BELLO, Gilberto et alter: Concepciones de la Comunicacin y crisis tericas en A.Latina", en

DIA.LOGOS N20,FELAFACS, Lima, 1988 y BARBERO, Jess M.: "La Comunicacin: un campo de problemas a pensar", en PRE-TEXTOS.

Edit.Univ.del Valle, Cali, 1996.

Error! No se encuentra el origen de la

haya sido el hilo conductor de la reflexin terica de los modelos funcionalistas.

No es raro que el diagnstico que se hiciera acerca del "atraso" latinoamericano se centrara

en un asunto de mentalidades. Era la permanencia de los valores "tradicionales" lo que impedan la

aparicin y desarrollo de la razn instrumental moderna. Se trataba de cambiar esa mentalidad

atrasada, conservadora, fatalista, dominada por los prejuicios, los mitos y las supersticiones, por otra

moderna, racionalista, abierta al cambio.

Dado, adems, que el desarrollo se conceba como una especie de carrera por alcanzar a los

pases capitalistas avanzados, tomando como molde su evolucin histrica, el modelo funcionalista

supona que bastaba difundir las bondades de la tecnologa y el mercado moderno para conseguir el

cambio de mentalidad perseguido.

En ese contexto, las campaas y polticas comunicacionales en lo que se llam la difusin de

innovaciones se convertan en la palanca fundamental para lograr la transformacin y

modernizacin de las sociedades latinoamericanas.

El modelo difusionista se convirti as en el inspirador del estudio y la investigacin de

agencias e instituciones internacionales o estatales internas, generndose en algunos pases

especialmente un volumen importante de estudios y de actividad comunicacional consecuente sobre

transferencia tecnolgica y el cambio de actitudes propiciado por el uso extensivo y masivo de los

medios de comunicacin. En esos aos y en esa direccin se llevan a cabo intentos deliberados de

esta accin transformadora, especficamente en el uso de la radio para proyectos de promocin de la

poblacin rural y urbana.2

Se buscaba motivar a la poblacin, a travs del uso de los medios hacia el cambio de

mentalidad aludido, en el sentido de "tener ganas de progresar" segn el modelo desarrollista

predominante, que conceba el desarrollo en trminos extensivos, a partir de la transferencia de

innovaciones tecnolgicas. En el mbito de la comunicacin, ello se expresaba en que el desarrollo

comunicacional y cultural se ligaba al crecimiento cuantitativo de los medios y de la oferta de

productos culturales (nmero de peridicos vendidos, de aparatos de radio y TV por persona, etc.).

Por otro lado, los modelos funcionalistas y tal vez justamente por su carcter de "teoras de

alcance medio", as como por la operatividad implcita en su formulacin, fueron adoptados en otros

mbitos, desligando el modelo comunicacional o su metodologa del sustrato epistemolgico que le

confera sentido. Obviamente que el estudio de los mercados, de los gustos y conductas de consumo

se constituy en un espacio donde rpidamente se difundieron. All, la base de cientificidad, basada

en la medicin y el experimento le otorg hasta hoy la posibilidad de la tecnificacin instrumental al

trabajo publicitario, por ejemplo. Pero tambin mbitos como la educacin bsica o media va a

integrar de manera bastante acrtica, sobre todo, el paradigma de la Lasswel (quin dice qu a quin,

por qu canal y con qu efectos) o el modelo de la Teora de la Informacin, que ofreca adems la

certeza de veracidad que le daba su origen matemtico, o los modelos de origen conductista, ya sea

2

En Chile aparecen ligados a la experiencia de la Promocin Popular, en el Gobierno de Frei (64-70) y en la investigacin, a

cargo de DESAL, que diriga el sacerdote jesuita Roger Veckemans.

Error! No se encuentra el origen de la

en su vertiente ms clsica (como la de D.Berlo y la escuela de Hovland) 3 o su puesta al da con la

Escuela de Palo Alto.4

Por ahora, queremos dejar establecido que el fracaso poltico y econmico del desarrollismo

no implic la desacreditacin de los modelos funcionalistas en comunicacin, visin que se difundi

a partir de los crculos acadmicos e intelectuales, mayoritariamente volcados a posturas crticas 5 .

De hecho, el funcionalismo dejo instalados, incluso en el sentido comn, ciertos problemas o

enfoques que habran de resistir la crtica y lograran varios de ellos una vigencia que se arrastra

hasta hoy.

Es el caso, por ejemplo, del problema de los efectos sociales de los medios 6 , en especial en

lo que dice relacin con la exposicin infantil a la TV. La sospecha profunda de que la TV ejerce

una influencia nociva en el pblico infantil va a recorrer todo el aparato educacional y servir como

argumento para la polmica y la falsa? alternativa entre libro e imagen, bandera de combate de una

parte importante del cuerpo de profesores hasta hoy 7 . La preocupacin por los efectos, vistos como

el resultado ms o menos mecnico, en una relacin de causa-efecto, al margen de todo contexto, es

de origen netamente funcionalista. Algo similar ocurre con la implantacin de la nocin y

construccin de estrategias comunicacionales, en tanto produccin sistemtica y planificada de

campaas y polticas comunicacionales o, tambin, la nocin de eficacia comunicacional, como

criterio evaluativo de los procesos, entendida aquella como el logro por parte del emisor de sus

objetivos.

Por ello, si bien se puede afirmar que la investigacin crtica en comunicacin (y de ciencias

sociales, en general, probablemente) en Amrica Latina se defini casi siempre por su ruptura con el

funcionalismo, muchas veces ello se expres en una descalificacin ms bien discursiva, pero se

segua trabajando con l en los hechos, ya que con frecuencia no se pona en cuestin ni se rompa

con la racionalidad que lo sustenta 8 .

Como seala Barbero en el texto citado, lo que el modelo funcionalista impide pensar es la

historia y las relaciones sociales, que es precisamente lo que l racionaliza, es decir, oculta y

justifica. Lo que no cabe en ese modelo es la contradiccin y el conflicto. De manera que la

verticalidad y unidireccionalidad no son efectos, como equivocadamente plante muchas veces la

crtica, sino la matriz misma del modelo, su matriz epistemolgica y poltica.

3

BERLO, David: EL PROCESO DE LA COMUNICACION.

WATZLAWICK, Paul:

BELLO, Gilberto et alter:"Concepciones de la comunicacin y crisis tericas en A.Latina", op.cit.

Edit.El Ateneo, B.Aires, 1970.

TEORIA DE LA COMUNICACION HUMANA.

Edit. Tpo. Contemporneo, B.Aires, 1971.

Para el desarrollo de la investigacin funcionalista, ver WOLFF, Mauro:

Comunicaciones, Barcelona, 1986.

7

LOS EFECTOS SOCIALES DE LOS MEDIOS. Paids

Al respecto una visin actual en BARBERO, Jess M.:"Nuevos Modos de Leer", en CRITICA CULTURAL N7, Stgo. Nov. 1993.

8

BARBERO, Jsus M.: "Retos a la investigacin de comunicacin en A.Latina", en FERNANDEZ, Ftima y YEPEZ, Margarita (comp.):

COMUNICACIN Y TEORIA SOCIAL. UNAM, Mxico, 1984.

Error! No se encuentra el origen de la

Al decir de Barbero, esa matriz sigui viva en la lingustica estructural, al descartar del

anlisis el espesor histrico social del lenguaje, esto es, al dejar fuera la complejidad y opacidad del

proceso, todo aquello que excede y subvierte el tranquilo ir y venir de la informacin, todo aquello

que es poder, control o fiesta. De igual forma, tambin est presente en ciertos anlisis que se

proclamaban crticos, fundamentalmente sustentados en ciertas lecturas del materialismo histrico

(como la althuseriana, por ejemplo), con una concepcin totalizadora de lo social, pero cuyo mtodo,

cuya prctica analtica fragmentaba lo real.

En este ltimo caso, el mtodo se convierte en un recetario de tcnicas, cuyo rigor interno y

coherencia formal garantizara la verdad, ms all y por fuera de las condiciones sociales del

problema que se investigaba. Finalmente, para Barbero lo anterior conduca, por un lado, a un

teoricismo y academicismo que confunde investigacin con opinin, en la tendencia a la

construccin de un discurso vago y generalizante y, por otro lado, a la falta de produccin y a la

abundancia de reproduccin, en la ausencia de creatividad y exceso de divulgacin, ya sea en una

visin pragmatista o en la adoracin de modelos o autores 9 .

Por otro lado, la implantacin del modelo de difusin de innovaciones signific iniciativas

globales como fue la creacin del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para

Amrica latina (CIESPAL), con sede en Ecuador. Sin embargo, en los comienzos de los '60 la labor

de dicha institucin se concentr ms en la formacin y perfeccionamiento de quienes deban llevar

a cabo la poltica de difusin de innovaciones y en la divulgacin de los modelos funcionalistas, por

la va de editar los textos de los principales autores norteamericanos de dicha perspectiva, ms que

poner el nfasis en el desarrollo de una produccin investigativa propiamente latinoamericana. Ello

no es extrao dado lo ya dicho, en el sentido de que la aplicacin constitua el rasgo esencial de

dicha poltica. A fines de la dcada CIESPAL comenzar a girar en direccin a una posicin crtica,

cuestin manifiesta en los '70, especialmente cuando se consolide el apoyo financiero de la

Fundacin Fiedrich Ebert, de la social democracia alemana.

Es decir, ni en la regin ni en nuestro pas, el modelo difusionista gener algn nivel

importante de produccin terica, que se manifestara en investigaciones y publicaciones sobre el

fenmeno sobre el cual estaba operando.

LOS TIEMPOS MAS DUROS CREAN

LAS MAYORES ILUSIONES

El desarrollo exhaustivo de esta argumentacin de Barbero en COMUNICACION MASIVA: DISCURSO Y PODER, CIESPAL, Quito, 1978.

Error! No se encuentra el origen de la

Es en el mbito acadmico y de formacin universitaria de profesionales e investigadores de

la comunicacin donde se producir la reaccin opositora a la difusin del enfoque funcionalista.

All se crearon las condiciones para la emergencia del posteriormente llamado enfoque crtico que,

en dichos espacios, se har predominante desde fines de los '60, dependiendo de los contextos socio

polticos de los distintos pases, cuestin que veremos ms adelante y que introducir una serie de

desfases y diferencias entre distintos pases, en lo que a estudio de comunicacin se refiere. El

marco terico global que har posible lo anterior, es el surgimiento en esa dcada de la Teora de la

Dependencia , como respuesta crtica y alternativa al desarrollismo. Como lo han sealado

recientemente los Mattelart:

"...Amrica Latina, regin proyectada en el corazn de las controversias

sobre

las

estrategias de desarrollo en el enfrentamiento norte/sur,

estaba destinada a impulsar la "teora

de la dependencia"...

...Si Amrica Latina va a la vanguardia en este tipo de estudios es, en efecto, porque all se

desencadenaron procesos de cambio que hacen

vacilar las viejas concepciones de la agitacin

y la propaganda y

porque, en esta

regin del mundo, el desarrollo de los medios de

comunicacin es entonces bastante ms importante que en las dems regiones del Tercer

Mundo. Amrica Latina no es slo un lugar de crtica radical de las teoras de la

modernizacin

aplicadas a la difusin de

las innovaciones en relacin con

los campesinos en el marco de

las

tmidas reformas agrarias, a la poltica de la planificacin familiar o a la enseanza a

distancia, sino que produce tambin iniciativas que rompen con el modo vertical de transmisin

de los "ideales" del desarrollo...

...Hay que sealar que Amrica Latina muy pronto y constantemente se ha distinguido por

su reflexin sobre el vnculo entre comunicacin y organizacin popular". 10

La teora de la dependencia permita ponerle un marco a la comprensin del papel que

jugaban los procesos y los medios en las transformaciones que Amrica latina viva en esos aos y,

sobre todo, en los proyectos de cambio estructural, de distinto signo, que se planteaban como

alternativos al denunciado subdesarrollo capitalista dependiente.

Dicho esfuerzo terico e investigativo conllev la apropiacin de ciertos paradigmas que

alimentaron la visin crtica. Por un lado, y quizs de manera predominante, se expande la

influencia del materialismo histrico, desde una perspectiva estructural, tanto ligados a la versin

clsica de la ortodoxia sovitica 11 como en la renovada lectura althusseriana, desde la cual se

incorporar como uno de los conceptos claves, la nocin de "aparatos ideolgicos de Estado".12

Asimismo, la Semiologa estructuralista y la Escuela de Frankfurt constituyen tambin

referentes tericos importantes. La primera, generalmente se ligaba a la versin marxista

althusseriana. Por un lado, ya a principios de los '60, se publica el primer texto que implica la

10

MATTELART, Armand y Michelle: HISTORIA DE LAS TEORIAS... op.cit. Pg.81.

11

Al respecto, ver por ejemplo, TAUFIC, Camilo: PERIODISMO Y LUCHA DE CLASES.

12

Edit. Quimant, Stgo. de Chile, 1971.

En este caso algunos ttulos claves son: MATTELART, Armand: LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS. Cuadernos de la Realidad

Nacional N3, CEREN, Stgo. de Chile, 1970 y MATTELART, Armand y DORFMANN, Ariel: PARA LEER AL PATO DONALD. Edic. U.Catlica de Vpso.

1972

Error! No se encuentra el origen de la

"llegada" de los frankfurtianos al debate sobre la comunicacin.13 Pasquali ser el pionero en

someter a una crtica radical el modelo de la Teora de la Informacin, ms o menos explcito pero

siempre subyacente a los modelos funcionalistas, estableciendo una distincin ontolgica entre

informacin y comunicacin, as como la denuncia, a partir de un anlisis especfico de la industria

cultural. Asimismo, tambin desarrolla una crtica profunda a la difusin que aparece en los 60 de la

visin que consagra el desarrollo tecnolgico de los medios como trascendentes a toda

determinacin o relacin social, la cual se basaba fundamentalmente en una cierta lectura de la obra

de M. Mcluhan (la cual dicho sea de paso se ha instalado recientemente exaltando el rango de

"profeta" de Mcluhan, as como la glorificacin del papel de las tecnologas comunicacionales).

Pasquali es lcido para intuir la relacin de complementacin y complicidad que se

desprenda como una posibilidad latente entre las nociones mcluhanianas y la tecnificacin

neutralizante del modelo informtico.

La perspectiva que all se abra implicaba que los medios y los procesos de comunicacin

empezaran a ser definidos, no por la sofisticacin de las posibilidades tecnolgicas, sino por su uso

en relacin con la bsqueda y posibilitamiento de situaciones de participacin y/o protagonismo

activo de los sectores populares. En ese sentido es que la diferenciacin entre informacin y

comunicacin supona a sta como una relacin horizontal y dialgica y a aquella como una relacin

vertical y autoritaria.

El enfoque crtico habra de situar una atencin preferencial en la trada comunicacin,

ideologa y poder, a partir de los cual puso de relieve las siguientes lneas temticas:

1.- En el sentido ms amplio , se contextualiz el problema de la comunicacin dentro de

espacios ms amplios de interpretacin, en especial la poltica y la economa. Asimismo, se

reinterpret el problema del desarrollo superando su reduccin a esquemas de crecimiento

econmico.

2.- Se investig sobre la estructura de propiedad de los medios, demostrando los procesos de

concentracin de aquella y su articulacin a la estructura econmica global. 14

3.- Y tal vez en el aspecto que mereci una mayor atencin, por el volumen de trabajos

publicados, se analiz y denunci el carcter ideolgico del contenido de los medios, vistos como

aparatos reproductores del discurso dominante, siguiendo muy de cerca la idea de "falsa conciencia",

en el sentido althusseriano, tanto en el mbito nacional como en el transnacional. Con respecto a

ste, se instala la nocin de "imperialismo cultural", la cual ampla el radio explicativo de la visin

de la dependencia, ms all de la economa y la poltica. Desde distintas perspectivas 15 , se enfatiza

13

Ver, PASQUALI, Antonio:

COMUNICACION Y CULTURA DE MASAS. Edic. Monte Avila, Caracas, 1963 y luego, COMPRENDER LA

COMUNICACION. Edic. Monte Avila, Caracas, 1968.

14

En el caso chileno, ver los Cuadernos de la Realidad Nacional, del CEREN, U.Catlica, publicados en el perodo 70-73 y el

nico libro existente sobre la materia hasta hoy, PORTALES, Diego: PODER ECONOMICO Y LIBERTAD DE EXPRESION. Nueva Imagen, Mxico,

1981. En A. Latina, SCHENKEL, Peter y ORDOEZ, Marco: COMUNICACION Y CAMBIO SOCIAL. CIESPAL, Quito, 1976.

15

A los trabajos de Mattelart ya mencionados, cabe agregar VERON, Eliseo: LENGUAJE Y COMUNICACION SOCIAL. Edic. Nueva Visin,

B.Aires, 1971, dando pie a una polmica entre ambos conocida en su tiempo como de "semiologistas" versus "sociologistas".

Error! No se encuentra el origen de la

adems en la articulacin entre las grandes transnacionales de la comunicacin y los sistemas de

comunicacin social internos, configurando una estructura de poder fundamental para la mantencin

del sistema de dominacin.

Tanto a nivel de la reflexin terica como de la investigacin especfica de procesos y

productos comunicacionales, un lugar preponderante jug el Centro de Estudios de la Realidad

Nacional (CEREN), de la Universidad Catlica de Chile, tanto por ser el lugar de instalacin y

difusin del trabajo de Armand y Michle Mattelart, autores constituidos en referentes como, ms

importante, por situarse en el contexto de un proceso poltico como es la experiencia de la Unidad

Popular.

Es all donde se abordan diversas expresiones culturales y comunicacionales, hasta entonces

vistas como neutros y aspticos, justamente como aquellos donde el contrabando ideolgico aprecia

como ms puro, una vez superado el plano denotativo y manifiesto del texto. La publicidad, los

dibujos animados, las revistas de modas o juveniles, etc. comienzan a ser estudiados en esta

perspectiva, junto a una nueva revisin del texto periodstico.16 En este ltimo texto, el compilador

sealaba al presentar los trabajos incorporados en l que:

"Las caractersticas propias del proceso sociopoltico chileno iniciado

en 1970 le han

dado al estudio de la ideologa especial relevancia. En

efecto, la lucha por el poder entablada

entre el bloque popular que busca la transformacin socialista de Chile y el bloque que busca la

preservacin del sistema capitalista dependiente (...) le dan a la lucha en

el

plano

ideolgico una importancia estratgica...

...La importancia de esta rea de estudios en el contexto histrico

chileno ha llevado, por

un lado, a realizar un gran esfuerzo en lo que se refiere

a la formulacin de un marco terico

para el anlisis de los fenmenos ideolgicos dentro de las lneas trazadas en esta materia por

los clsicos. Por otro lado, , y en relacin estrecha con ese esfuerzo terico, se ha intentado

el estudio sistemtico de algunos instrumentos

y manifestaciones ideolgicas. Si bien, como

se ha indicado, esta preocupacin intelectual tiene su origen en un proceso social determinado,

ella coincide con una orientacin generalizada en los

ltimos tiempos en toda Amrica

Latina.17

El prrafo transcrito aclara bien el trabajo investigativo que se efectuaba en el CEREN, as

como la pretensin paradigmtica que se sustentaba en el particular proceso histrico que le serva

de marco. 18

Como sealamos antes, la semitica estructuralista constituye otro de los paradigmas que

permiten el anlisis crtico. Junto a los trabajos ya mencionados, cabe destacar el primer libro de

16

Por ejemplo, a lo ya citado, agregar: MATTELART, A., CASTILLO, C. y CASTILLO, L.: LA IDEOLOGIA DE LA DOMINACION EN UNA

SOCIEDAD DEPENDIENTE. Edit. Signos, B.Aires, 1971 y GARRETON, Manuel A. (compilador): IDEOLOGIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. Amorrortu

Editores, B.Aires, 1973.

17

Ibid.

(Presentacin de M.A.Garretn. Pp 7-8)

18

Un buen resumen crtico en MATTELART, Armand: LA COMUNICACION MASIVA EN PROCESOS DE LIBERACION, Edit. Siglo XXI, Buenos

Aires, 1974.

Error! No se encuentra el origen de la

jess M. Barbero, tambin mencionado en una nota anterior. All se plantea como problema central

el problema del discurso, a partir de una preocupacin filosfica, pero aterrizada por la relacin entre

ideologa y utopa, entre discursos sociales y culturas, todo ello enmarcado en el paradigma global

de la teora de la dependencia:

"... La teora crtica que se ha ido esbozando no busca competir con el

mercado de las

originalidades sino algo muy distinto: denunciar y dar

armas, despertar y trazar estrategias:

que lo importante es no perder de

vista el carcter histrico y estructural de los procesos, que la

dimensin ideolgica de los mensajes es nicamente legibles desde stos,

y que tanto esa

dimensin como la trama mercantil de los medios hay que

mirarla siempre

articulada a las

condiciones de produccin de una

existencia dominada". 19

Si bien este texto aparece como el trabajo fundamental de Barbero desde dicha perspectiva, a

la vez marca de alguna forma el momento culminante de la influencia de la semitica estructural en

los estudios de comunicacin.

Una de las razones generales que llev a una suerte de agotamiento del paradigma semitico,

deca relacin con el hecho, insinuado en el texto citado de Barbero, de que el enfoque crtico no

pretenda ser solamente un referente de denuncia y anlisis, sino que formul diversas propuestas y

sirvi de base para el desarrollo de diferentes experiencias. En ello fue determinante el contexto

socio poltico: los aos '70 van a ver diseminarse por toda Amrica Latina, en especial en

Sudamrica, dictaduras militares de distinto signo. Mientras algunas respondan ms bien al modelo

clsico (incluyendo algunas de larga existencia anterior), aparecen los llamados regmenes de

Seguridad Nacional, como es el caso de los pases del Cono Sur. Para el caso chileno, el golpe

militar del '73 tendr una influencia decisiva en la evolucin de los estudios de comunicacin. De

hecho se produce un corte abrupto que significa que aquellos recin comiencen a reestructurarse a

fines de la dcada. Por otro lado, las universidades intervenidas no slo clausuran violentamente los

centros o escuelas, sino que se cierran a toda relacin con el resto del continente, especialmente con

universidades u organismos donde la investigacin en comunicacin segua su desarrollo. Lo

anterior signific que temas que en otros lugares de A. Latina ocuparan el centro del debate, con

amplia produccin escrita y numerosas instancias de discusin, prcticamente no existieran en Chile

(como el de las polticas nacionales de comunicacin) y otras llegaran desfasadas (como el de la

comunicacin alternativa).

Como dijimos, el enfoque crtico logr en los aos '70 pasar del diagnstico crtico al plano

de la propuesta, as como de la realizacin de prcticas comunicativas y culturales concretas, entre

las cuales cabe mencionar las siguientes:

1.- La propuesta de la elaboracin de polticas nacionales de comunicacin y cultura:

19

BARBERO, Jess M.: COMUNICACION MASIVA: DISCURSO Y PODER...op.cit.Pg.14.

Error! No se encuentra el origen de la

A partir de la denuncia que permita la nocin de Mattelart de imperialismo cultural 20 , se

logra instalar en organismos internacionales como la UNESCO, la discusin acerca del tipo de

relacin que en el mbito de la comunicacin y la cultura, exista entre el mundo capitalista

desarrollado y el Tercer Mundo. Ello se vio alimentado por el debate mundial de anlogo carcter

que se haba suscitado en el plano de las relaciones econmicas, a raz de las llamada "crisis del

petrleo", gatillada por la guerra rabe-israel en octubre del '73. Todo ello en el marco global de la

emergencia del movimiento de pases no alineados.

Un hito importante lo constituy la conferencia de expertos latinoamericanos en

comunicacin, celebrada en Costa Rica en 1976. All se estableci no slo la denuncia acerca del

control monoplico de los flujos de informacin por parte de las transnacionales de la comunicacin

y la cultura, sino que se levant la idea de que ambos no constituyen un recurso, sino que son un

derecho de los individuos y las comunidades, en trminos de acceso y participacin. Ello significaba

pasar de una mentalidad consumista de los medios y la cultura, a una conciencia de la necesidad de

organizarse y expresarse para lograr una participacin activa en su uso.

Lo fundamental es que lo anterior implicaba la necesidad de polticas estatales orientadas a

generar procesos que aseguraran formas autnticamente democrticas de comunicacin, as como de

defensa y preservacin de las identidades culturales, vistas amenazadas por la accin de las

transnacionales.

Como es sabido, la culminacin de dicho debate internacional, que tuvo una organizada

oposicin de los medios de comunicacin privados, tanto nacional como internacionalmente, se

produjo con la formacin de la llamada Comisin Mc Bride y la publicacin en 1980 de su informe,

que preconizaba la reivindicacin del llamado Nuevo Orden Informativo Internacional (NOII)21 , lo

cual estableca una estrecha relacin entre la dependencia econmica y la dependencia informativa y

cultural.

Ms all de la eficacia, en verdad escasa, la propuesta de las polticas nacionales de

comunicacin y cultura signific poner en el debate de la comunicacin, el tema de las identidades

culturales y, por otra parte puso en discusin el impacto y las potencialidades de las polticas y

estrategias de planificacin del Estado frente a la comunicacin y la cultura. El argumento es que

los recursos de comunicacin social era necesario aprovecharlos organizando sistemas de

comunicacin, a travs de mecanismos o instituciones coordinadoras en el mbito nacional, a partir

de las especificidades de cada pas.

Como es obvio, en aquel tiempo, el debate no consider algunos puntos fundamentales,

como es el del carcter del Estado y menos an el que dice relacin con su vigencia en el marco de

un mundo, que ya se vea, estaba adquiriendo caractersticas de creciente globalizacin.

20

Ver al respecto del autor: AGRESION DESDE EL ESPACIO. Cultura y napalm en la era de los satlites. Edit. Siglo XXI, B.

Aires, 1973; LA CULTURA COMO EMPRESA MULTINACIONAL. Edit. Galerna, B.Aires, 1974 y MULTINACIONALES Y SISTEMAS DE COMUNICACION. Los

aparatos ideolgicos del imperialismo. Edit. Siglo XXI, Mxico 1977, entre sus obras del perodo de los '70.

21

Dicho informe fue publicado como libro en Castellano bajo el ttulo de UN MUNDO: VOCES MULTIPLES.

Econmica, Mxico, 1982.

Fondo de Cultura

Error! No se encuentra el origen de la

2.- La comunicacin alternativa:

En relacin con lo anterior y tambin con el contexto poltico latinoamericano donde

predominaban los regmenes militares, as como, en general, con el diagnstico crtico general sobre

la estructura socio-econmica de los pases de la regin, es que surge la promocin de las

experiencias llamadas de "comunicacin alternativa".

Lo que se intentaba era crear y desarrollar formas y procesos alternativos de comunicacin,

no slo en trminos de contenidos, sino tambin de las estructuras de propiedad y manejo de los

medios. Se trabaj en la adaptacin y uso de micro-tecnologas por parte de organizaciones sociales

populares, as como en la apropiacin por parte de estos sectores de tecnologas comunicacionales

ms complejas y tradicionales (en especial radio y prensa). Igualmente, se recuperaron y se

estudiaron una multitud de experiencias populares, incluso de larga data histrica, como era el caso

de la prensa obrera de principios de siglo en nuestro pas.

Experiencia claramente determinada y tributaria de los contextos poltico-sociales en que se

daba, la comunicacin alternativa se plante en distintos ejes, no necesariamente excluyentes entre

s. Todos ellos compartan en todo caso, una visin dual que se sostena en la polaridad de la

dominacin. Esas dicotomas que asuma la comunicacin alternativa, tanto en la reflexin como en

su accionar prctico podran ser de los siguientes tipos:

- nacional / transnacional

- artesana / industria

- democracia / dictadura

- dominador / dominantes

- popular / masivo

Vale decir, recogiendo reflexiones anteriores, como la oposicin radical entre lo popular y

lo masivo; asumiendo el debate sobre el Nuevo Orden Informativo en la oposicin de lo nacional a

lo transnacional; reconociendo la matriz marxista en su visin clasista o instalada en la coyuntura de

la oposicin a los regmenes militares, las experiencias de comunicacin alternativa eran

medularmente un problema poltico que, como se vera con el tiempo, tenderan a reducirse a un

instrumento en la lucha por la recuperacin democrtica, sin ms proyeccin posterior.

En su inicio, por el contrario, ms bien tendieron a lo contrario, es decir a ser un espacio

donde se encontraban todas las vertientes y perspectivas del enfoque crtico, lo cual justificaba que

se sealara lo siguiente:

Error! No se encuentra el origen de la

"...La nocin de Comunicacin Alternativa ha tenido (...) una

difusin

inversamente proporcional a su precisin y claridad. De

qu se habla efectivamente

cuando se le nombra?. Pareciera que

estamos ante un nuevo concepto "fetiche"...

...de alguna manera, se ha intentado -en el plano tericoconstruir toda

una "teora de la alternatividad" para Amrica

Latina, la cual merece, al menos, que se la

someta a discusin y

confrontacin". 22

La gran cantidad de experiencias y reflexiones sobre el tema tiene an pendiente un balance

crtico y riguroso, especialmente a la luz de lo sucedido posteriormente con su abandono

generalizado, por parte de instituciones e intelectuales que la promovieron, hoy est visto

instrumentalmente y que la "cambiaron" por la gestin de una teora administrativa de nuevo tipo.

En todo caso, ya a poco tiempo de su implementacin se publicaron algunas reflexiones crticas.23

Para efectos del presente texto lo que importa sealar ahora es que el contexto de la

comunicacin alternativa trajo tambin a colacin y puso de relieve el tema de las identidades

culturales y, en su interior, el de la cultura popular.

En el marco global del enfoque crtico y en el contexto ya mencionado de los aos '70, la

cultura popular se va a considerar bsicamente como una cultura de resistencia 24 , ello implicaba

enfatizar una lectura poltica de lo popular, que lo subrayaba como proyecto alternativo, al decir del

autor citado, entendindolo ms "... como un ideal y no como una realidad fctica".

Acentuando los elementos de autenticidad y autonoma, se visualizaba lo popular como un

espacio puro e incontaminado, capaz de ser depositario de la confianza para llevar a cabo, en tanto

sujeto histrico del cambio social, el proyecto de una nueva cultura y una nueva sociedad. Ello

significaba que, en condiciones de dictadura como la que vivan numerosos pases incluyendo el

nuestro, lo contestatario e impugnador se converta en el nico modo posible de existencia de lo

popular.

La cultura de masas, en esta perspectiva no slo era vista como no perteneciente a lo

popular, sino como algo ajeno percibido en bloque como campo de alienacin y a la cultura

internacional, tambin se la conceba en bloque como un fenmeno amenazador que pona en

peligro y atentaba contra la cultura nacional, la cual tambin era vista en una perspectiva autrquica,

dotado de un sustrato esencial incontaminado.

Incorporada desde la teora de la dependencia la nocin del carcter esencialmente

extranjerizante de las lites dominantes y de verdaderas cadenas de transmisin de la penetracin

cultural, la visin de la cultura popular como espacio de resistencia e impugnacin de la dominacin

22

SANTA CRUZ, Eduardo:" Comunicacin alternativa y popular: consideraciones crticas", en COMUNICACION: UNA ALTERNATIVA

POPULAR. Nuestra Amrica Ediciones, Stgo. de Chile, 1985.

23

24

Ver W.A.A.: COMUNICACION: DOMINACION O DEMOCRACIA?. ILET,

Stgo., 1984.

SUBERCASEAUX, Bernardo: "Sobre cultura popular. Itinerario de concepciones operantes". CENECA, Stgo., 1985. Tambin en

este sentido, GARCIA CANCLINI, Nestor "De qu estamos hablando cuando hablamos de lo popular?" en FELAFACS: COMUNICACIN Y CULTURAS

POPULARES EN LATINOAMRICA. Edit. G.Gili, Barcelona, 1987.

Error! No se encuentra el origen de la

deca relacin tambin con la defensa de la identidad cultural nacional y latinoamericana

amenazadas.

Visto en perspectiva, Barbero sealar que la propia teora de la dependencia marcaba los

lmites de los estudios en comunicacin, bajo el enfoque crtico 25 .Desde los '60 y hasta los '80, la

investigacin habra estado lastrada, por una concepcin reproductora de la cultura. La cultura era

considerada bsicamente ideologa. Lo anterior indicaba que no haba ninguna especificidad en el

mbito de la comunicacin, o dicho de otra forma, estudiar procesos de comunicacin era estudiar

fundamentalmente procesos de reproduccin ideolgica.

Adems, dichos estudios tambin habran estado lastrados por una concepcin marginalista,

purista de lo poltico en la comunicacin y de las relaciones de los medios con el proceso poltico:

dado que los grandes medios estaban en manos de los dominadores, la nica posibilidad eran los

mrgenes, los micromedios, los pequeos grupos, como alternativa a la comunicacin alienada y

manipulada de los grandes medios.

LA LARGA MARCHA A LA BUSCA DE LOS PROCESOS

A poco andar, las experiencias de comunicacin alternativa, en cualquiera de las acepciones

que se privilegiara, mostraron los lmites inherentes a la rgida concepcin dualista que subyaca,

como vimos, en la concepcin de lo popular, como espacio natural de resistencia. A ello contribuy

y no en poca medida el hecho de que a comienzos de los '80 comenzara el proceso de

democratizacin en distintos pases de A.Latina. Pero lo fundamental, tal vez era la concepcin

fundamentalista que dominaba la mayor parte de dichas experiencias, cuestin que se sostena

relativamente solamente en condiciones de regmenes dictatoriales y de represin desembozada:

"...Se atribuye a propiedades de resistencia contra el poder a

fenmenos que

son simples recursos populares para resolver sus

problemas u organizar su vida al

margen del sistema hegemnico

(solidaridad barrial, fiestas tradicionales). En otros

casos, las

manifestaciones de pretendida "impugnacin" o "contrahegemona"

representan ms bien la ambiguedad, el carcter irresuelto de las

contradicciones en las clases subalternas (por ejemplo, defensas

de

intereses

26

localistas que no cuestionan los resortes bsicos del

capitalismo)" .

Sin embargo, la propia bsqueda de la sustancialidad del mundo popular obligaba a colocar

25

BARBERO, Jess M.: "La comunicacin: un campo...": Op.Cit.

26

GARCIA CANCLINI, Nstor: "Gramsci con Bordieu" en W.AA.: COMUNICACION: DOMINACION O DEMOCRACIA?", op.cit. Pg.59.

Error! No se encuentra el origen de la

la relacin comunicacin y cultura como rea prioritaria de inters en la investigacin, ms como

una perspectiva anlitica, que como un objeto de estudio especfico. La propia bsqueda de lo

alternativo en lo cotidiano iba a privilegiar necesariamente el campo de la cultura, como espacio de

encuentro de investigaciones de diferentes enfoques tericos y distintos objetos de estudio y

preocupaciones.

La ampliacin del punto de vista implicaba tener que considerar a la cultura popular no slo

como espacio de resistencia, sino tambin incorporando elementos de integracin social o, dicho de

otra forma, la cultura oficial y popular aparecen como espacios interpenetrados. En este giro va a

jugar un rol fundamental la incorporacin del pensamiento de Gramsci, especialmente en la nocin

de hegemona.27

La tendencia a ver el fenmeno de lo popular, a nivel de una racionalidad instrumental y en

el mbito de lo ideolgico-poltico, casi exclusivamente, comenzar a abrirse tambin a otras

dimensiones: lo expresivo, lo ldico, festivo, emotivo, vinculados a una racionalidad y a un universo

simblico distintos. Por otro lado, ello implicaba la valoracin de diversas formas expresivas y

comunicacionales: boletines, melodramas, etc. y el trmino de la bipolaridad excluyente entre

cultura popular y cultura de masas.

En la medida en que se mantiene vigente la perspectiva del cambio social, as como el rol

histrico del sujeto social popular como protagonista de dicho proceso, no es extrao que en un

primer momento la nueva perspectiva que se abra apareciera para muchos un matiz, ms que una

ruptura, entremezclndose con la visin rgidamente dualista sobre todo a nivel de experiencias

concretas de comunicacin y educacin popular. En el caso chileno, dado que el espacio de la

investigacin en comunicacin vino a rearticularse institucionalmente, recin a fines de los '70, con

el surgimiento de las ONG, al margen del sistema universitario controlado por el rgimen militar, a

comienzo de los '80 se plantearon simultneamente el conjunto de debates que hemos venido

reseando. 28

Para algunos, el cambio que se estaba operando hacia lo que se llamara el enfoque cultural,

implicaba un cambio de paradigma, que significaba, al menos, tres superaciones:

1.- Terminar con la visin demonaca de la industria cultural y la cultura de masas.

2.- Terminar con la visin maniquea que coloca signo positivo a todo lo nacional y uno

negativo frente a lo internacional.

3.- Terminar con la visin de la cultura popular encerrada en un aislamiento social y/o

espacial.29

27

Un texto clave al respecto es GARCIA CANCLINI, Nstor: LAS CULTURAS POPULARES EN EL CAPITALISMO. Edit. Nueva Imagen, Mxico,

1982.

28

Por ejemplo, como exponentes del enfoque crtico dual de los '70, ver SUNKEL, Guillermo: EL MERCURIO: 1O AOS DE EDUCACION

POLITICO-IDEOLOGICA. ILET, Stgo. 1981 y en el mbito cultural, ver BRUNNER, Jos J.: LA CULTURA AUTORITARIA. FLACSO, Stgo., 1981.

29

SUBERCASEAUX, Bernardo: "Sobre cultura popular...": Op. Cit. En Chile, es CENECA el lugar donde este viraje se expresa

fundamentalmente, generndose una extensa e importante produccin en torno al estudio de la industria cultural (radio, TV, teatro,

industria del libro, etc.) que abarca toda la dcada.

Error! No se encuentra el origen de la

La cultura de masas ser vista ahora como una de las formas de existencia de lo popular. La

industria cultural puede ser tanto obstculo como potencial para el desarrollo y democratizacin de

la cultura y, por ello, capaz de mediar lo popular. Por ello, se trataba de ir ms all de su denuncia,

para entender cmo funciona en cada uno de sus sectores y de sus distintas fases, de analizarla desde

dentro.

Comienza a interesar tambin el ngulo del consumo, de la recepcin crtica y activa 30 , lo

cual implica concebir a la cultura popular no como opuesta ni separada a otros segmentos del campo

cultural, sino sencillamente distinta, es decir, entendindola fundamentalmente como una cultura de

apropiacin y re-significacin. 31

Sigue sealando Subercaseaux, que por ese camino se llega a considerar que a la cultura

popular le competen todos los signos artsticos y comunicativos que se producen, reproducen,

circulan y se consumen en ese espacio, incluyendo la diversidad de circuitos que en l existen.

As, la nocin de la cultura popular recorre una trayectoria que va desde una pre-figuracin

ideal de lo popular hasta llegar a una concepcin ms bien fctica, en torno a dos ejes: por un lado,

un proceso de apertura paulatina a la heterogeneidad de lo popular y, por otro, un proceso

complementario de la desideologizacin que se alejaba de lecturas unificadoras y globalizantes de la

cultura popular.

Sin embargo, el propio Subercaseaux planteaba al final del artculo citado un conjunto de

dudas y preguntas que en ese entonces quedaron sin ser plenamente asumidas y que lcidamente

colocaban algunos problemas que se haran centrales, quizs hasta la actualidad:

1.- no existe acaso el riesgo del relativismo y el eclecticismo, el peligro de separar el

anlisis cultural de las relaciones de poder?

2.- se est en un campo de hegemonas o en un campo "suma cero"?

3.- cmo construir desde una concepcin fctica un pensamiento crtico sobre la cultura de

masas y los fenmenos de transnacionalizacin?

4.- la idea de heterogeneidad de la cultura popular no exige acaso dar respuestas ms finas

sobre su coherencia como sistema y como matriz?.

La implantacin del enfoque cultural no estuvo ajeno a la difusin de perspectivas y

30

Al respecto, van a ser significativos los trabajos de Valerio Fuenzalida y Mara Elena Hermosilla sobre recepcin activa de

TV, que se difundieron por todo el continente, especialmente en sus versiones manualsticas y educativas. Ver, FUENZALIDA, Valerio:

TV PADRES-HIJOS. CENECA. Edic.Paulinas, y FUENZALIDA, V. y HERMOSILLA, M.E.: VISIONES Y AMBICIONES DEL TELEVIDENTE.CENECA, Stgo.

1989.

31

SUBERCASEAUX, Bernardo:

Marzo 1989.

"Reproduccin y Apropiacin: dos modelos para enfocar el dilogo intercultural", en DIA.LOGOS N23,

Error! No se encuentra el origen de la

enfoques como los de Bordieu o Foucault, junto a la ya mencionada y ms extendida del

pensamiento gramsciano. A la vez, colocar el estudio sobre la comunicacin en el mbito ms

amplio de lo cultural, signific tambin la llegada a dichos estudios de otros y nuevos intereses y

miradas disciplinarias. Cabe destacar en ese sentido en nuestro pas los trabajos que, a partir de la

problematizacin del viejo tema de la identidad cultural y su conexin con la cultura popular, se

realizan desde la filosofa.32

Ahora bien, el viraje que se estaba produciendo contena un elemento diferenciador que se

situaba ms bien en el sentido del desplazamiento terico y metodolgico, ms que en el

diagnstico.

En ese sentido, en el plano latinoamericano, junto a los trabajos citados de Garca Canclini,

el autor fundamental ser en esta perspectiva, Jess M. Barbero. Para ste, el enfoque cultural no

significa simplemente una ruptura terica, sino que fundamentalmente se trataba de las

implicaciones tericas de ciertos desplazamientos polticos.

En primer trmino, relacionados con lo que el propio Mattelart haba llamado la

"contrafascinacin del poder", en una suerte de funcionalismo de izquierda, segn el cual el sistema

se reproduce fatal y automticamente y a travs de todos y cada uno de los procesos sociales. Es

decir, se tratara de romper con la imagen (el imaginario) de un poder sin fisuras, sin brechas, sin

contradicciones que, a la vez, lo dinamizan y lo tornan vulnerable, desplazando la atencin hacia las

zonas de tensin, hacia las fracturas que, no en abstracto sino en la realidad histrica y social,

presenta la dominacin.

De all surgir la valorizacin que se hace desde fines de los '80 de ciertas luchas y

experiencias que seran lugares donde explotan y se revelan nuevas contradicciones, desde las

ecolgicas hasta los movimientos femeninos. Implica tambin ir ms all de un Estado "gendarme"

y monoltico, por una visin del Estado como lugar de lucha y de conflictos especficos en las

relaciones de poder. (Digamos solo de paso, que ello abrir nuevos problemas tericos que

estallarn en diversas lecturas en los '90, incluyendo algunas integracionistas, de matriz social

demcrata).

La otra ruptura deca relacin con la actividad de los "dominados", en cuanto cmplices y

partcipes de la "dominacin", lo cual de por si sacaba a los sectores populares de una ubicacin

pasiva y natural en dicha dicotoma, pero tambin como sujetos de la decodificacin y de -al decir de

Barbero- la "rplica a los discursos del amo". Para Barbero este punto es clave para romper con las

diferentes formas que ha asumido el populismo en el pensamiento latinoamericano.

En trminos de los estudios comunicacionales en particular, lo anterior es clave tambin, ya

que se desprende de ello que la complicidad es la materia prima con que trabajan los medios, ya que

en ellos las esperanzas populares son cotidianamente atrapadas y devueltas contra esas mismas

32

Nos referimos a los trabajos publicados en los '80 por E. Deves, M.Berros, C.Ossandn B., Ricardo Salas y otros, en especial

BERRIOS, Mario:

IDENTIDAD, ORIGEN, MODELOS. Pensamiento Latinoamericano.

Ediciones IPS, Stgo., 1988.

y OSSANDON B., Carlos:

REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA POPULAR. Nuestra Amrica Ediciones, Stgo. de Chile, 1985.

Error! No se encuentra el origen de la

masas. Por su lado, las ideas de resistencia y rplica implica la posibilidad, en este contexto, de

reconocer las lecturas de los sectores populares, a partir de un necesario desplazamiento

metodolgico, que faculta la irrupcin de otras voces, que revelan la existencia de otra "gramtica",

de otra lgica en la produccin de sentido.

Finalmente, en este plano general, estas rupturas significaran avanzar en dos direcciones:

1.- Ubicar histricamente los procesos y productos de la cultura masiva por relacin a las

culturas populares.

2.- Contextualizar lo que se produce en los medios, por relacin a los dems espacios de lo

cotidiano (el barrio, la calle, los mercados, la escuela, etc.). 33

No es extrao que Barbero se constituya en una de las cabezas visibles -tal vez la ms

significativa- en este viraje hacia el llamado enfoque cultural. Ya en marzo del '79 haba planteado,

en pleno momento hegemnico del enfoque crtico, su propia ruptura. 34 En primer trmino, con la

semitica estructuralista, a partir de la consideracin de que la comunicacin no se agota, ni de lejos,

en el mensaje, desde la percepcin de que el anlisis de discurso nos condena a pensar la

significacin, pero no el sentido, ya que esta sera siempre la relacin de un texto con una situacin,

con un contexto temporal y espacial. Lo cual quiere decir que el sentido del proceso est ms all de

la estructura de significacin y el desplazamiento es tambin lo que permite dar cuenta de ella. En

definitiva, la perspectiva semitica se demostraba insuficiente y obstaculizadora cuando era asumida

de manera reduccionista, por todo lo que dejaba fuera y porque mantena la concepcin instrumental,

considerando a la comunicacin como puro espacio de manipulacin ideolgica.

Por otro lado, la ruptura es con las visiones disciplinarias inmanentes que consideraban a la

comunicacin en forma abstracta y descontextualizada como puro proceso de transmisin de

informacin. Es decir, la bsqueda era por una teora que no se restringiera al problema de la

informacin. A pesar de que ya entonces se haca evidente lo importante que se volva la

informacin en la sociedad, la intuicin contraria se sostena en la conviccin de que la

comunicacin social no se agotaba en los medios.

No se trataba de cuestionar la innegable coherencia formal interna de la teora de la

informacin, sino preguntarse qu tipo de procesos comunicacionales eran pensables desde ah,

desde la localizacin modlica que inclua emisor, mensaje, receptor, cdigo, fuente...Todo ello a

partir de interrogantes obvias, si es que el punto de vista que se asume es otro: Dnde est el emisor

en una fiesta o en un ritual religioso?. Dnde el mensaje y el receptor?.

33

BARBERO, Jess M.: "Retos a las investigac..."Op.Cit.. Tras estas formulaciones est presente la influencia de los llamados

Cultural Studies, y la llamada Escuela de Birminghan, con autores como R. Williams, S.Hall, R. Hoggart, G. Murdoc, etc..

34

"Presupuestos a una teora crtica del discurso de la massmediacin". Ponencia en el Primer Encuentro de FELAFACS, Lima,

Marzo '79.

Publicado en BARBERO, Jess M.: PROCESOS DE COMUNICACION Y MATRICES DE CULTURA.

Itinerario para salir de la razn

dualista. G.Gili, Mxico, 1987.

Error! No se encuentra el origen de la

Dicho de otra forma, la afirmacin que permita la ruptura y el desplazamiento era que

hablar de comunicacin es hablar de prcticas sociales, lo cual llevaba al autor al cuestionamiento de

fondo y que implicaba percibir que mirar la dominacin solamente del lado de los dominadores

impeda entender el mismo sentido de aquella. Se trataba de investigar los modos de dominacin y

las complicidades y estudiar la dominacin misma como forma de comunicacin. Ello supona que

no se construa slo con las opresiones del dominador, sino que es ms compleja, suponiendo un

juego de uno y otro lado.

En definitiva, ello le habra permitido a Barbero abrir una nueva perspectiva, sobre la base de

considerar que la dominacin no es algo externo, que se aade a la comunicacin desde fuera y que

hay problemas que ni la teora de la informacin, ni la teora de la dependencia o la semitica podan

explicar, porque no daban cuenta de las especificidades histricas, o dicho de otra forma, cmo la

gente interioriza, se apropia, transforma y usa las cosas.

Ello llevaba necesariamente a pensar en el otro. No en el sentido de otro de lo mismo, de

ah el inters que para Barbero adquiere lo popular. En lo popular sera posible abordar al otro,

como un sujeto radicalmente diferente, pero no aislado, lo cual implicaba distanciarse de todo

esencialismo que slo entienden lo popular reducido a la diferencia, cargndolo as de exotismo e

impidiendo ver las relaciones.

Por este camino, tambin se llegaba a superar la visin antagnica entre cultura de masas y

cultura popular. Segn Barbero, el concepto clave para ello fue el de vulgarizacin. En contrario a

una visin casi axiomtica que se desprenda de la tradicin frankfurtiana, se descubra que la

cultura de masas vulgariza muy poco, es decir, que tiene mucho ms que ver con las culturas

populares (modos de vivir, cantar, jugar, entretenerse, representarse el mundo y narrarlo) que con la

cultura letrada.

En Amrica Latina, la idea de que lo masivo haba venido a violar la pureza de lo popular no

se sostiene histricamente. La constitucin histrica de lo que llamamos popular es tambin la

constitucin histrica de lo masivo y que lo masivo es una forma de lo popular.35 Lo que subyace a

lo anterior es el intento de superar la visin de las culturas como esencias, como fidelidades que

estn por encima del tiempo y el espacio.

Desde lo dicho surge el inters manifestado por Barbero y otros en los '80 por los

movimientos sociales, justamente como respuesta crtica a la concepcin instrumental de la

comunicacin que los partidos polticos compartan , hecho que apareca evidente al estudiar la

ligazn entre comunicacin y poltica, en esta nueva perspectiva.

En definitiva, de lo que se trataba era de instalar una aproximacin a la comunicacin

involucrada con la cultura y ligada a la cotidianeidad, a las matrices a partir de las cuales la

35

En Chile, en esta concepcin se ubica el trabajo de SUNKEL, Guillermo: RAZON Y PASION EN LA PRENSA POPULAR. ILET, Stgo. de

Chile, 1985. Tambin esta conviccin est en la base de SANTA CRUZ, Eduardo: CRONICA DE UN ENCUENTRO: Ftbol y cultura popular:

Edic. Inst.ARCOS, Stgo., 1991 y ORIGEN Y FUTURO DE UNA PASION. Ftbol, cultura y modernidad. Ediciones ARCIS-LOM, Stgo. 1996.

Adems, recientemente ALVARADO, Roxana: LA PRENSA SENSACIONALISTA EN CHILE: EL CASO DE "LA CUARTA". Documento de Trabajo. Centro

de Investigaciones Sociales. Univer. ARCIS (prximo a aparecer).

Error! No se encuentra el origen de la

comunicacin funciona, es decir, una comunicacin que no se agota en los canales, en los medios y

los cdigos.

Finalmente, algo ms sobre lo que Barbero llama la "palanca clave", cual es la perspectiva

histrica que significa la historia como "lugar" desde el cual comprender la relacin entre lo popular

y lo masivo. No se puede comprender esta perspectiva, que trata de superar la concepcin

puramente manipulatoria de la cultura, sin introducir la historia para pensar la relacin entre

masificacin cultural y entrada de las masas en poltica, en Amrica Latina, consecucin por las

masas de su "visibilidad social", con la ambiguedad poltica que siempre tuvieron y con toda la

complejidad de su constitucin histrica 36 . Ello permita superar toda visin nostlgica, tras la

afirmacin de que no es posible pensar una historia pura y separada de las culturas populares, sino

cmo se constituyen a partir de las nuevas dinmicas industriales y de los nuevos modos de la

hegemona.

La idea que de alguna forma simboliza la consolidacin de este proceso es la nocin de

mediacin 37 , es decir los procesos comunicacionales como escenarios de transformacin de la

sensibilidad y percepciones sociales, es decir, re-ubicar la mirada en torno a las transformaciones de

la experiencia social. No se trataba de sacar a los medios como objetos de estudio, sino de redefinirlos, pero a partir menos de la teora que de las prcticas.

La postura es la ubicacin del estudio de los medios en las redes de comunicacin cotidiana;

la influencia de los medios en el vivir, el soar y el trabajar de la gente. Lo cual implicaba -al decir

de Barbero- perder el objeto, pero ganar el proceso 38 .

En un sentido ms amplio, estudiar las industrias culturales como organizadores perceptivos,

como competencia de lenguaje y como mbitos de innovacin discursiva.

Por otro lado, el nfasis en las mediaciones implica que la recepcin no puede concebirse

slo como una etapa o momento de la comunicacin, sino que ms bien es un lugar para re-pensar el

proceso entero. Es decir, no se trata slo de considerar a un receptor "activo", al estilo de la antigua

teora funcionalista de los "usos y gratificaciones", remozada para adecuarse a las nuevas

tecnologas bajo el rtulo de "interactividad". Estudiar la recepcin en este marco cultural es

justamente hacer estallar el modelo mecnico, en el cual siempre estn en juego funciones, nunca

actores, relaciones ni intercambios y toda "activacin" del receptor no es sino estimulacin

condensada a situarse en el mbito que el mensaje y el cdigo le permiten.

Pero tambin significa superar la concepcin pedagogista e iluminista de la accin sobre los

receptores, a la cual subyace una concepcin de educarlos y protegerlos de la accin de los medios.

36

BARBERO, Jess M.: "De la Filosofa a la Comunicacin".

Entrevista publicada en UMBRAL XXI N4, Univ. Iberoamericana,

Mxico, 1990, en PRE-TEXTOS. Conversaciones sobre la comunicacin y sus contextos. Op.Cit.

37

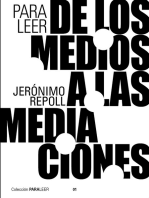

Y el texto fundamental es BARBERO, Jess M.: DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES.

Edit. G.Gili, Barcelona, 1987.

38

En esa direccin apuntan trabajos sobre la prensa escrita en Chile. Ver OSSANDON B., Carlos: EL CREPUSCULO DE LOS SABIOS Y

LA APARICION DE LOS PUBLICISTAS.

Ediciones ARCIS-LOM, Stgo. (prximo a aparecer) y SANTA CRUZ, Eduardo: ANALISIS HISTORICO DEL

PERIODISMO CHILENO.

Ediciones, Stgo., 1988 y MODELOS Y ESTRATEGIAS DE PRENSA EN PROCESO DE MODERNIZACION. Chile, Siglo XX,

Documento N2, Centro de Investigaciones Sociales, Univ. ARCIS, Stgo.1996.

Error! No se encuentra el origen de la

Es decir, superar la visin moralista del receptor como simple vctima de la manipulacin y, a su

vez, el moralismo tambin que mira al receptor como un individuo solo, aislado, replegado sobre el

medio, aunque esto ltimo al menos, requerira ser re-formulado en la actualidad.

Se trata tambin de superar el modelo que fragmentaba el estudio en territorios

compartimentados (la economa y la sociologa para el emisor; la semitica para el mensaje y la

sicologa para el receptor) y formular otro modelo que asuma el hecho que hablar de recepcin es

hablar de la anacrona, destiempos, heterogeneidad de temporalidades entre receptores y emisores;

mensajes y medios; textos y contextos. Esta nueva visin de la recepcin implica estudiar los

conflictos, entre lo hegemnico y lo subalterno; modernidades y tradiciones; imposiciones y

apropiaciones. Lo anterior implica entender la recepcin como un fenmeno colectivo o modos de

recepcin.

Estudiar la recepcin tambin implica estudiar la reorganizacin que actualmente tiene lugar

entre lo pblico y lo privado (el sentido de la privatizacin del espacio econmico, junto a la

desprivatizacin del espacio ntimo). Es decir, enfrentar este nuevo mundo de fragmentaciones de

los consumos y de los pblicos, de liberacin de las diferencias, de transformacin de las

sensibilidades. Es estudiar, tambin, un campo de exclusin y deslegitimaciones, por parte del

espacio intelectual, referidas a los gustos populares, a los modos vulgares del disfrute, a las

narrativas de gnero frente a las narrativas de autor, etc..

Es, finalmente, estudiar una forma de expresin de las demandas sociales 39 .

Por ltimo, el enfoque cultural reactualiz el debate de la identidad cultural, colocndolo en

el centro de la relacin comunicacin/cultura, lo cual en el marco de los aos '80 significaba,

adems, tensionarlo a partir de los procesos de modernizacin y globalizacin.

En dicho marco, la superacin de toda visin esencialista implica, en primer trmino, que no

se puede considerar que la cultura resuma la sociedad entera, entre otras cosas porque no hay

ninguna dimensin que resuma la sociedad entera. Lo que s es posible es mirar, desde la cultura, la

globalidad de lo social. Ello significa que es necesario situar la especificidad de lo cultural, pero su

especificidad se realiza precisamente estableciendo un tipo de relacin particular con la estructura

econmica y con los procesos polticos. Valorar la dimensin cultural, ya sea en trminos de cultura

cotidiana de las mayoras, tanto como las producciones de la cultura ms erudita. Lo anterior, no

implica escapar a la necesidad de abordar y tener en cuenta el peso, la inercia de los procesos

polticos y la brutalidad de la situacin econmica.

As, la relacin comunicacin-cultura no es una relacin inmediata. La puesta en historia de

los procesos de comunicacin posibilita abordar el contexto de la mediacin social. Existen

procesos a nivel de la sociedad que son los culturales y que remiten a dimensiones de la vida que no

tienen que ver directamente con comunicacin y sin las cuales no se comprende lo que pasa en la

comunicacin.

39

BARBERO, Jess M.: "La cultura como mediacin: comunicacin, poltica y educacin".

Ro de janeiro, 1986, en PRE-TEXTOS. Op.Cit.

Entrevista publicada en PROPOSTA N28,

Error! No se encuentra el origen de la

La perspectiva histrica permite darle marco a la dimensin contempornea que parece

aplastar la cultura contra lo que pasa en los medios, dentro de lo cual cabe lo ya planteado acerca de

los procesos de masificacin en A.Latina, que antes de ser procesos culturales, fueron producto de la

reorganizacin de la estructura econmica y de las formas polticas.

En esa perspectiva, la cultura transnacional tiene mucho ms que ver de lo que se cree, con la

llamada cultura nacional. Es decir, entender la relacin comunicacin-cultura implica ligarla a los

grandes movimientos sociales y polticos, donde masificacin tiene que ver con urbanizacin,

demandas sociales y polticas, es decir, la presencia , la visibilidad social de las masas, antes que con

efectos de los medios.

De all, la afirmacin de que no hay ninguna posibilidad de ser fiel a una identidad sin

transformarla. Sin memoria no hay vida, pero la memoria tiene dos caras: una es la memoria del

pasado y otra es la memoria de la que estamos hechos, esa parte que est vinculada a lo que somos

hoy (por lo tanto a la ambiguedad, a la contradiccin y a la bsqueda del futuro).

Los "rescates de la cultura popular" tienen la tentacin permanente a entender por cultura lo

que mira el pasado (as por ejemplo, mientras ms pura es una danza, ms valor cultural se le da)

y, a veces, la diferencia es tan clara, porque ya no est viva. En la cultura viva de la gente la cultura

no est hecha slo de diferencia con lo que viene de fuera, sino tambin de la bsqueda de

integracin a lo que viene de fuera. Las culturas estn hechas de una mezcla de elementos y no slo

de lo que es diferencia 40 .

En el marco de lo ya sealado, el re-planteamiento del tema de la identidad cultural gener

una gran cantidad de trabajos, entre los cuales se convertirn en paradigmticos, por un lado, el

enfoque de Brunner que centralmente plantea que la identidad slo puede ser entendida y asumida

como discurso, criticando el hecho de que ninguno de los discursos circulantes asuma lo

latinoamericano, en tanto que moderno. La base de la argumentacin est en las transformaciones

sociales y culturales vividas en el marco de la modernizacin. En ese contexto, la industria cultural

y el mercado pasan a ser el eje articulador de la vida y cultura cotidiana, a travs de la produccin

institucionalizada de bienes culturales. El resultado de lo anterior sera el aumento de la

diferenciacin y heterogeneidad cultural, lo cual, -a su vez- asegurara la plena expresin de la

diversidad y el pluralismo cultural.

Brunner no deja de advertir que la cultura cotidiana de masas, constituyndose en el

principal mecanismo de integracin y socializacin, poda tender a generar "conformismos pasivos",

expresado en el predominio de modas, dolos, identificacin irreflexiva con personajes y situaciones,

consumo de noticias-imgenes bajamente contextualizadas, etc. lo cual escasamente reforzara la

autoconciencia de individuos y grupos.

Ms an, si bien se sealaba que en torno a lo anterior se presentaban las "mayores

40

BARBERO, Jess M.: "No hay posibilidad de ser fiel a la identidad sin transformarla".

del Centro de Educacin y Comunicacin ILLA N8, Lima 1989, en PRE-TEXTOS: Op. Cit.

Entrevista publicada en el Boletn

Error! No se encuentra el origen de la

contradicciones de la modernidad", tales como la alienacin del individuo; las tendencias

homogeneizantes de los patrones de consumo cultural; la orientacin de la cultura por la oferta; el

predominio en los medios del ms rampln de los sentidos comunes, etc., etc., expresa su confianza

en que se trataba solamente de contradicciones "en proceso" y no necesariamente de expresiones

definitivas de la cultura moderna. En suma, no seran "tendencias estructurales de la modernidad",

argumento que abre el espacio para "completar" la modernidad capitalista.

Ante la sospecha de que el mercado, por s solo, tiende a la trivializacin y segmentacin

excluyente, se esgrima como desafo producir una cultura de masas que permitiera, en el marco de

la diferenciacin y heterogeneidad, grados cada vez ms altos de autoconciencia, aprendizaje

colectivo y participacin. En ese sentido, la propuesta apela a una adecuada combinacin de

mercado, Estado y organismos comunitarios de base, para proveer un desarrollo cultural

democrtico 41 .

Por otro lado, a diferencia del anterior, se plantea la nocin de "culturas Hbridas" 42 , nocin

que, por un lado, quiere clausurar la visin dual inherente a la idea del imperialismo cultural y, por

otro, a partir de la relacin entre una modernizacin siempre inconclusa y una tradicin que subsiste,

pretende instalar una propuesta no slo operativa metodolgicamente, sino que sustenta una nueva

epistemologa que surge de la conjuncin entre la crisis del proyecto moderno con el impacto de los

fenmenos de globalizacin.

La hibridacin, en tanto diagnstico, se quiere hacer cargo de los fenmenos de descoleccin

cultural, es decir de la ruptura de lmites entre lo culto, lo popular y lo masivo, a partir del impacto

de las nuevas tecnologas y la expansin de los mercados. Con ello, los efectos de fragmentacin de

lo social y de lo pblico y el predominio de la segmentacin, la diferenciacin y la heterogenizacin.

Los procesos de descoleccin se verifican, adems, en el marco de la crisis de modelos y

paradigmas.

Los fenmenos de descoleccin y desterritorializacin, as como la multipolaridad de un

poder cada vez ms comentado, desarrollara una compleja realidad socio-cultural, abordable desde

la nocin de hibridacin cultural, en tanto que especfica forma de articular complejamente

tradiciones y modernidades (diversas y desiguales), en un contexto donde la heterogeneidad

creciente no puede ocultar la persistencia de las lgicas del poder.

En ese sentido, al decir de Garca Canclini, en esta poca el consumo debera ser entendido

como un conjunto de procesos socio-culturales en que se realizan la apropiacin y los usos de los

productos. Ello implica que el consumo es un acto que diferencia simblicamente; integra y

comunica; objetiva los deseos y ritualiza su satisfaccin. El "mall" en tanto una verdadera hiprbole

del mercado, es tambin la feria, el juego, la negociacin, el ritual, celebracin y produccin de

41

Ver BRUNNER, Jos J.: UN ESPEJO TRIZADO. FLACSO, Stgo. 1988. En el mbito nacional, CHILE: TRANSFORMACIONES CULTURALES Y

MODERNIDAD.

FLACSO, Stgo.1989.

Adems, ya en los '90, CARTOGRAFIAS DE LA MODERNIDAD.

DOLMEN Ediciones, Stgo. 1995.

Cabe

consignar una perspectiva contraria proveniente de dos lecturas diferentes de la doctrina social de la iglesia.

Por un lado,

MORANDE, Pedro: CULTURA Y MODERNIZACION EN AMERICA LATINA.U.Catlica de Chile, Stgo., 1984 y, por otro, PARKER, Cristin: OTRA

LOGICA EN AMERICA LATINA. Religin Popular y Modernizacin Capitalista. Fondo Cultura Econmica, Mxico, 1993.

42

GARCIA CANCLINI, Nstor: CULTURAS HIBRIDAS.

Estrategias para entrar y salir de la modernidad.

Edit.Grijalbo, Mxico, 1990.

Error! No se encuentra el origen de la

sentido. En esa perspectiva, que no olvida el hecho crucial, contradictorio y conflictivo, de que se

trata de un espacio privado, es posible pensar que el espacio del consumo, como prctica cultural, se

constituya en espacio de ejercicio de la ciudadana.

Sin embargo, para Garca Canclini un elemento clave en este panorama es la carencia de

modelos y paradigmas consistentes. Los paradigmas clsicos seran incapaces de dar cuenta de la

diseminacin de los centros y de la multipolaridad de las iniciativas sociales. Exaltan lo que separa

y no ven lo que une: es una sociologa de las rejas, no lo que se dice a travs de ellas.

Un tercer referente importante que se instala a fines de los '80 en el debate sobre identidad,

en el marco de la relacin comunicacin/cultura, dice relacin con el paradigma que proclama el

fracaso del proyecto moderno, en tanto modelo mecnico de crecimiento, lineal y centralizado.

Postulando lo fluido y lo circular por oposicin a lo anterior hace posible el reconocimiento de

nuevos espacios y modos de relacin y de una nueva sensibilidad hacia lo diverso, y lo perifrico; lo

discontinuo y lo descentrado.

Hay una nueva percepcin del poder, ya no localizado en un punto desde el cual irradia su

accin modeladora y regimental, sino disperso y transversal; una nueva valoracin de lo local donde

se hace efectiva la diferencia y lo cotidiano, como lugar donde se lucha y negocia permanentemente

la relacin con el poder.

Esta perspectiva, que Barbero denomina como "por modernismo crtico" 43 , a partir del

hecho de reconocer a la cultura moderna como imperialista (tanto externa como internamente), se le

debe desafiar desde los mrgenes, desde lo otro: el espesor cultural y poltico de las diferencias

tnicas y sexuales; las culturas locales y subregionales; los modos de vida alternativos y los llamados

nuevos movimientos sociales. Es la resistencia, pero no entendida bajo canones impuestos por lo

moderno, es decir, como pura negacin, sino como formas afirmativas de resistencia y formas

resistentes de afirmacin 44 .

43

BARBERO, Jess M.: "Euforia tecnolgica y malestar en la teora", en DIA.LOGOS N20.

FELAFACS, Lima, Abril 1988.

44

En dicho esfuerzo esta mirada se traslada desde la reflexin esttica en los mbitos del arte y la literatura en los aos

'80, a un espacio ms amplio de crtica cultural, que coloca en el centro del debate la relacin comunicacin/cultura, entre otras.

Al respecto, ver RICHARD, Nelly: LA ESTRATIFICACION DE LOS MARGENES. Fco. Zegers Editor, Stgo., 1989 y LA SUBORDINACION DE LOS

SIGNOS. Editorial Cuarto Propio, Stgo., 1994 y la coleccin de la revista CRITICA CULTURAL.

Error! No se encuentra el origen de la

LOS TIEMPOS DEL DES-ENFOQUE

Como sealamos al comienzo, en estos ltimos aos se crearon las condiciones econmicas,

polticas y culturales para que la teora administrativa (reciclada) expanda su hegemona, cooptando

o copando incluso el campo institucional que pareca en las dcadas anteriores como el territorio

natural de las visiones crticas. Por ello, es que podemos caracterizar la actual dcada como la de la

hegemona del enfoque administrativo.

Dicha visin en las condiciones actuales ha venido a resituar la diferenciacin clsica entre

informacin y comunicacin. Al decir de Barbero 45 , en los ltimos aos y asociada a la acelerada

revolucin tecnolgica, la idea de informacin ha encontrado una enorme legitimidad terica y

cientfica, hasta convertirse en una especie de concepto modelo de lo que hoy se entiende por

transdisciplina. As y a veces de manera avasallante, la informacin es entendida como un concepto

capaz de operar desde la Biologa hasta la Lingustica; desde la Informtica hasta el Sicoanlisis. De

este modo, este reduccionismo totalizante (cuando no, totalitario) post-crisis de paradigmas significa

que la idea de informacin se legitima tericamente, cargndose de la capacidad de explicar

fenmenos situados en los planos ms diversos 46 .

En rigor, la idea de informacin se encuentra ms ligada al desarrollo tecnolgico, que a su

riqueza de conocimientos. Es decir, es su operatividad lo que hace que sea o aparezca como clave

para pensar las transformaciones que se viven en la produccin, el trabajo, la administracin estatal,

la educacin, etc..

Por otro lado, la idea de comunicacin social se ha visto desplazada hacia lo que Barbero

llama las incertidumbres de lo social. Se encuentra muy vinculada tanto a la crisis de modelos y