Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Vicente Chato Chango Plan Estratégico de Ambatillo

Vicente Chato Chango Plan Estratégico de Ambatillo

Cargado por

Hampatumanta Runa Vichi ChatoDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Vicente Chato Chango Plan Estratégico de Ambatillo

Vicente Chato Chango Plan Estratégico de Ambatillo

Cargado por

Hampatumanta Runa Vichi ChatoCopyright:

Formatos disponibles

1

UNIVERSIDAD POLITCNICA SALESIANA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y

EDUCACION

ESCUELA DE GESTIN PARA EL

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

ELABORACIN DEL PLAN DE MANEJO DE LOS

PRAMOS DE LA COMUNA AMBATILLO DEL CANTN

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA

SEGUNDO VICENTE CHATO CHANGO

TUTORA: DRA. ELIZABETH BRAVO

QUITO ECUADOR

2005

AGRADECIMIENTO

El autor de este trabajo deja constancia de su pblico

agradecimiento a la Doctora Elizabeth Bravo, Tutora de la tesis;

a la Doctora Ins Martnez, Directora de la Escuela de Gestin

para el Desarrollo Local Sostenible de la Universidad Politcnica

Salesiana, a los Docentes de la Escuela, a las Autoridades de la

Universidad, a los dirigentes y miembros de la Comuna

Ambatillo Alto de la Parroquia Ambatillo del Cantn Ambato,

Provincia de Tungurahua, al Dr. Flavio Lpez, investigador social

independiente, por sus sugerencias y consejos, al PRODEPINE y

al CODENPE, que invirtieron en la formacin del capital humano

de las nacionalidades y pueblos, a mi esposa, a mis hijas e

hijos, a mis familiares ms cercanos y a todas las instituciones y

personas que de una u otra manera contribuyeron a la

realizacin de este trabajo.

DEDICATORIA

A Tayta Francisco Caisaguano

hijo de don Juan Caisaguano y

mama Petrona Ashqui,

dirigente y lder Kichwa de Ambatillo Alto,

que nos dej una herencia invalorable,

dirigiendo las mingas para la construccin de carreteras,

cementerios, iglesias, escuelas y otras obras de beneficio comunitario.

por su fe inquebrantable en el poder de las comunidades Kichwas,

por su ejemplo de valor y consecuencia en su trabajo

como lder y dirigente del cabildo de Ambatillo Alto.

Vicente Chato

El Pramo no es solo un lindo paisaje

ni la fuente de agua mas importante que tiene nuestro pas,

no es nicamente el santuario natural

de una flora y fauna nicas en el mundo,

tampoco es el lugar privilegiado para el turismo y la recreacin.

Ni el paraje desolado que inspira a los artistas

los mas hermosos cuadros y poemas.

Para nosotros el pramo es un ser viviente

bondadoso y solidario

que nos ama, nos protege, y nos da fuerza y conocimiento,

es el espacio vital donde el Pueblo Kichwa de Ambatillo

vive su cultura, desde tiempos inmemoriales.

Porque cuando el Ecuador todava no exista,

nuestros antepasados ya construyeron su cultura

en estos cerros.

Vicente Chato

CONTENIDO

Introduccin

CAPITULO I

ALGUNAS REFLEXIONES

DESARROLLO

SOBRE

LA

PLANIFICACIN

DEL

14

1.1.

Los actores del desarrollo

15

1.2.

Enfoques de desarrollo

16

1.2.1

1.2.2

El paternalismo

El desarrollo autogestionario

17

19

1.3.

La Planificacin del Desarrollo

20

1.4.

Los elementos de un plan de Desarrollo

22

1.5.

La estrategia

24

1.6.

Los enfoques de planificacin

25

1.6.1

1.6.2

La planificacin Normativa Tradicional

La Planificacin Estratgica

25

26

CAPITULO II

DIAGNOSTICO SOCIAL, ECOCMOMICO Y MEDIOAMBIENTAL

29

2.1

Definicin del mbito Territorial de la Comuna

29

2.2.

Diagnstico Ambiental

30

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.25.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8

Fisiografa,

Hidrologa

Pisos Altitudinales

Clima

Zonas de Vida

Suelos: Textura, uso actual y uso potencial

Flora y fauna nativas

Erosin

30

30

31

32

33

36

44

48

2.3.

Diagnstico Organizacional

50

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3

2.3.4.

Breve Historia de la Parroquia y la Comunidad

Organizacin Social

Ejercicio de la Autoridad Indgena

Relacin de la Comuna Ambatillo con las Instituciones de

50

56

64

Desarrollo.

72

2.4.

Diagnstico Social

76

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10

Poblacin

Migracin

Pobreza

Educacin

Salud

Nutricin

Infraestructura y Servicios Bsicos

Tenencia de la Tierra

Cultura, costumbres y valores

Calendario Agrcola y Ritual

76

76

77

79

83

88

89

92

92

107

2.5.

Diagnstico Econmico Productivo

113

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

Produccin Agrcola

Produccin Pecuaria

Produccin Artesanal

Modelo de UPA

Estrategias de sobrevivencia

Actividades post-cosecha y comercializacin

Crdito

113

117

119

120

122

123

124

2.6.

Principales problemas

Ambatillo Alto

identificados

en

la

Comuna

125

CAPITULO III

PLAN ESTRATEGICO DE LA COMUNA AMBATILLO

129

3.1.

Anlisis del medio externo

129

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Situacin Econmica

Situacin Poltica

Situacin Ambiental

Situacin Sociocultural

129

131

132

133

3.2.

Anlisis del Medio Interno

135

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Situacin Social y Cultural

Situacin Poltico-Organizativa

Situacin Ambiental

135

136

137

3.3.

Plan a Largo Plazo

139

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Utopa

Visn

Misin

139

139

140

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.9.1

3.3.10.

3.3.11.

3.3.11.

3.3.13.

Principios

Objetivos

Estrategias Generales

Componentes

Fases

Objetivos Especficos y actividades

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

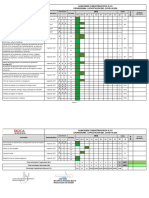

Plan Operativo para el Primer Ao

Lnea de Base del Plan Estratgico

Estrategia de Alianzas Institucionales

Acuerdos para el Aprovechamiento Sostenible de los Pramos

de Ambatillo

140

141

141

142

142

143

146

149

152

154

157

Anexo1

Proyecto de Tesis

159

Bibliografa

170

INTRODUCCIN

El Pramo no es solo un lindo paisaje, ni la fuente de agua ms importante que

tiene nuestro pas. No es nicamente el santuario natural de una flora y fauna

nicas en el mundo o un paisaje desolado que inspira a los artistas y a los poetas

los mas hermosos cuadros y poemas. Para el Pueblo Kichwa, el pramo es un ser

viviente bondadoso y solidario que nos ama, nos protege, nos da fuerza y

entendimiento. En el caso de la Comuna Ambatillo es el espacio vital: el territorio

donde este pueblo ha ido construyendo su cultura desde tiempos inmemoriales;

es decir, el lugar donde hemos desarrollado nuestra propia forma de vivir, pensar,

imaginarse, sentir, trascender y estar en el mundo.

Por las razones expuestas, un plan integral de aprovechamiento sostenible de los

pramos no puede limitarse al estrecho marco de lo que los especialistas en

conservacin del ambiente entienden por plan de manejo; que no es otra cosa

que un conjunto de actividades que tienen relacin con el manejo del suelo, el

agua, la vegetacin, la fauna y otros elementos de este importante ecosistema,

acompaado de un programa de educacin ambiental. Si el pramo es escenario

geogrfico y natural donde el Pueblo Kichwa de Ambatillo ha desarrollado su

cultura y su forma especial de relacionarse con su entorno natural, su plan de

manejo debe ser concebido holsticamente, y de una manera integral como la

propia vida.

Este documento, contiene, a mas del Plan de Manejo de los Pramos de

Ambatillo Alto, una breve reflexin sobre los enfoques de desarrollo comunitario y

la planificacin, un diagnstico de la situacin ambiental, organizativa, social y

econmico productiva de la comunidad, un cuadro de identificacin y

priorizacin de los principales problemas de Ambatillo Alto, y un plan estratgico

de desarrollo, el plan estratgico, se subdivide a su vez, en el plan quinquenal, el

plan operativo para el primer ao, la estrategia de alianzas institucionales, la lnea

de base del plan, y el plan de manejo de los pramos, propiamente dicho.

El diagnstico general de la comuna, trata de ser lo mas integral y lo mas sencillo

posible; es el resultado de un proceso de reflexin colectiva de tres meses, en el

que participaron todos los grupos de inters de comunidad, y que en un ambiente

de libertad, pudieron expresar sus puntos de vista y sus percepciones de la

realidad. Posteriormente estos datos fueron enriquecidos con informaciones

secundarias provenientes de consultas a tcnicos de instituciones de desarrollo,

revisin de archivos, bibliografa y estadsticas de instituciones especializadas

como el Instituto Ecuatoriano de Estadsticas y Censos (INEC) y el Sistema

Integrado de Indicadores Sociales (SIISE), en su versin 3.5.

La sistematizacin del diagnstico y la revisin bibliogrfica nos ayudaron a

entender las tendencias econmicas, sociales y polticas en el plano nacional e

internacional y contextualizar el plan de Desarrollo Estratgico de Ambatillo Alto.

Este plan, al igual que el diagnstico, es el resultado de un proceso comunitario

de construccin del conocimiento. No es un plan neutro, elaborado con una

tcnica sofisticada, sino el resultado de un conjunto de acuerdos y compromisos

mnimos establecidos por consenso por los actores sociales directamente

10

involucrados, que en este caso son los diversos grupos de inters, parentesco y

vecindad que existen en el interior de la Comuna Ambatillo Alto.

El plan es una propuesta de desarrollo autogestionario sostenible con identidad;

parte de una crtica al paternalismo y al asistencialismo, que en mayor o menor

grado han estado presentes en el trabajo de muchas instituciones del Estado y

ONGS, que consideran que las comunidades indgenas no somos capaces de

pensar y actuar por cuenta propia, y que necesitamos que sus tcnicos para que

piense decidan en nuestro nombre.

Para nosotros, la autogestin es entendida como la posibilidad de que seamos

nosotros, los diversos grupos de inters de la comuna, los que en forma

organizada, los que planifiquemos, ejecutemos, evaluemos y administremos

nuestras propuestas de desarrollo; dentro de esta perspectiva, debe ser

bienvenido cualquier apoyo, pero siempre reservndonos el derecho a dirigir

nuestro propio proceso.

Uno de los conceptos ms importantes de nuestra propuesta es la bsqueda de la

sostenibilidad, que se basa en el siguiente pensamiento: de los pramos han

vivido nuestros mayores desde tiempos inmemoriales, de los pramos vivimos

nosotros y de los pramos tendrn que vivir nuestros descendientes; por esta

razn no nos est permitido destruir este importante ecosistema, sino por el

contrario tenemos el deber de aprovecharlo de una manera amigable y adecuada

11

Aunque para muchos tericos del desarrollo nuestra propuesta resulte

equivocada, consideramos que la sostenibilidad podremos alcanzarla cuando

logremos tener control sobre al menos cinco capitales, a saber: i) Un capital

productivo, que mediante el empleo una tecnologa no depredadora de la

naturaleza

nos

permita

mejorar

los

ndices

actuales

de

productividad

agropecuaria; ii) Un capital humano, constituido por un importante nmero de

trabajadores calificados, ingenieros agrnomos, veterinarios, planificadores,

investigadores y estrategas del desarrollo, una poblacin con altos ndices de

escolaridad; iii) Un capital social, que nos permita potenciar la mayor riqueza

cultural que tiene el pueblo kichwa: la solidaridad y la reciprocidad, la cultura de

rendicin de cuentas a las bases por parte de los dirigentes, el control social y el

ejercicio de una democracia participativa, donde prime la construccin de

consensos entre los diversos grupos de inters, y no la dictadura del voto, que

desconoce el derecho de las minoras a mantener sus puntos de vista; iv) Un

capital medio ambiental, constituido por una estrategia y una prctica de

aprovechamiento amigable de los

pramos; y, v) Un capital monetario y

financiero, que nos permita realizar las inversiones que se requieren para mejorar

la produccin agropecuaria.

Nuestra propuesta busca fortalecer la identidad cultural del Pueblo Kichwa,

entendiendo que nuestra cultura no es una preciosidad del pasado que se niega a

evolucionar, sino un proceso dinmico y vital, que se construye y se vive

socialmente a travs de los siglos y que es transmitido de generacin en

generacin como un proceso que da razn y sentido a nuestra vida, y que nos

permite compartir una lengua, un territorio, unas costumbres, unas prcticas

12

religiosas, una cosmovisin, unos saberes, y una determinada forma de concebir

lo permitido y lo no permitido. En esta perspectiva, el desarrollo con identidad es

concebido como el proceso que nos conducir a un mejoramiento significativo de

las condiciones de vida de los seres humanos, varones y mujeres, pero sin perder

nuestra identidad cultural ni dejarnos arrastrar por la moda del consumismo; de

otra manera, se podra pensar que el desarrollo se alcanza cuando cambiamos

nuestros hbitos alimenticios o nuestra vestimenta, y cuando dejamos la mchica

por las papas fritas, o los mellocos por las hamburguesas.

Contrariamente a lo que afirman los defensores de la globalizacin y del

establecimiento de una sola cultura planetaria que elimine la diversidad y la

pluralidad de las identidades de los pueblos, que afirman el fin de las ideologas y

el imperio de las tecnologa social,

consideramos que para que un plan

estratgico de desarrollo comunitario tenga xito en el largo plazo, es necesario

que se articule a partir de una Utopa; es decir, de un mximo ideal de sociedad

deseada. En el caso del Ecuador y de los pases del tercer mundo, es una

sociedad mas justa donde haya un reparto equitativo de la riqueza social, se haya

eliminado la pobreza, la marginacin y la exclusin, donde todos los seres

humanos tengamos igualdad de oportunidades para acceder al empleo, a la

educacin y a los servicios bsicos que nos garanticen una vida digna. Una

sociedad de democracia plena en la que todas las personas puedan incidir en la

toma de decisiones, exigir la rendicin de cuentas a las autoridades, participar

activamente en la planificacin y ejecucin de los programas y proyectos de

beneficio colectivo, y en la se vaya formando un nuevo perfil de ser humano, se

13

erradique la corrupcin, y todos los pueblos y regiones podamos vivir en un

ambiente de armona y colaboracin, en una democracia pluricultural.

La Utopa es una especie de luz que alumbra el camino hacia el futuro, y en

funcin de la cual se definen la visin y la misin, de la Comuna Ambatillo, los

objetivos para el largo plazo, las estrategias, las actividades, los medios de

verificacin de su cumplimiento, los responsables y los mecanismos de

evaluacin y autocontrol.

Somos concientes, que en este plan se encontrarn muchos vacos, pero lo

importante es haber dado el primer paso, y haber construido esta propuesta de

desarrollo para la Comuna Ambatillo alto con los representantes de todos los

grupos de inters que existen dentro de esta organizacin. Este plan no pretende

ser un trabajo acabado sino nicamente una gua para la accin

y para la

construccin del futuro; es abierta a la crtica y al perfeccionamiento constante,

por lo tanto puede ser criticado, negado o enriquecido con las observaciones de

quienes leen este documento.

Esperamos que este trabajo contribuya a una mejor comprensin sobre la

realidad de las comunidades indgenas de pramo, y motive a otros tcnicos

indgenas a enriquecer la discusin sobre el tema del desarrollo autogestionario

sostenible con identidad.

14

CAPITULO I

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PLANIFICACIN

DEL DESARROLLO

Consideraciones Generales

Para entender lo que es el desarrollo, es necesario hacer la siguiente reflexin: no

todos los seres humanos, ni todas las comunidades, ni todas las sociedades viven

en un ambiente de bienestar, sino que hay sectores que viven en medio de la

abundancia y la comodidad, y sectores que viven en situaciones de extrema

pobreza.

Aunque El Ecuador es un pas del tercer mundo, en su interior se pueden

observar que hay unos pocos grupos sociales y reas geogrficas que viven en

un ambiente de bienestar aceptable. La mayora de las pequeas ciudades y el

sector rural sufren de situaciones de extrema pobreza, marginalidad, carencia de

servicios bsicos y condiciones adecuadas para un desarrollo pleno de la persona

y la sociedad humana.

Por esta razn, desde la segunda mitad del siglo XX, en estas zonas, con

distintos nombres, se han venido implementando algunas iniciativas de desarrollo.

Pero, qu entendemos por desarrollo?. Ser acaso construir cientos de casas

comunales o llenar el campo con construcciones de cemento?, O tal vez,

reemplazar las prcticas alimenticias tradicionales por otras nuevas?, Cambiar la

15

quinua o la mchica por las papas fritas, las hamburguesas y los chitos?. Dejar

de consumir la chicha del maz y comenzar a comprar Coca Cola?. La

contestacin a estas y otras muchas preguntas que podran hacerse, nos lleva a

una conclusin: hay muchas formas de entender y de definir el desarrollo. Desde

la cosmovisin de las comunidades indgenas podramos decir de una manera

muy sencilla que el desarrollo es la bsqueda del "buen vivir", es decir, el conjunto

de iniciativas para reducir los niveles de pobreza, fortalecer la identidad cultural,

vivir en un ambiente de paz, de respeto mutuo, tolerancia y colaboracin entre las

diferentes nacionalidades y pueblos que formamos la sociedad ecuatoriana, y una

relacin armnica y amigable con la naturaleza y la biodiversidad.

1.1. Los actores del desarrollo

En los procesos de desarrollo local intervienen, de manera directa, dos actores

sociales fundamentales: las instituciones

y las organizaciones populares; las

instituciones pueden ser estatales u Organizaciones No Gubernamentales -ONG. Al

interior de estos organismos tambin se pueden identificar dos actores sociales: los

ejecutivos y los tcnicos de campo, en las instituciones, y los dirigentes y los

miembros de base, en las organizaciones populares.

16

Principales actores de un proceso de desarrollo local

ORGANIZACIN COMUNITARIA

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INSTITUCION

BASE

S

EJECUTIVOS

DIRIGENTES

TECNICOS

1.2. Enfoques de desarrollo

El desarrollo local y el desarrollo humano sostenible tienen su origen en las

ciencias sociales, por lo tanto, responden a las distintas posiciones filosficas

sobre el mundo y la sociedad; a las distintas concepciones econmicas,

sociolgicas,

antropolgicas

culturales;

las

distintas

corrientes

de

pensamiento: El marxismo, el neoliberalismo, el estructuralismo, el funcionalismo

y la teora de la dependencia tienen su propio enfoque de desarrollo. Cada una de

estas grandes corrientes del desarrollo humano tiene su propia forma de

interpretar la realidad, y en consecuencia, de explicar las causas y las soluciones

del problema.

Algunas teoras consideran que la sociedad actual es la ms adecuada y que el

desarrollo es un proceso mediante el cual las sociedades del tercer mundo, que

sufren de pobreza y marginalidad deben modernizarse y seguir el modelo de los

pases industrializados del mundo occidental. Estos enfoques ponen mucho

nfasis en el desarrollo econmico. Otros enfoques son mas crticos, parten del

17

reconocimiento de la existencia de una gran diversidad de pueblos y culturas, y

consideran que el eje de toda propuesta de desarrollo debe ser el ser humano, y

que este proceso tiene un carcter integral.

Con respecto a la forma de concebir la participacin de los actores sociales

involucrados en el proceso de desarrollo hay dos grandes enfoques: el

paternalismo - asistencialista y el desarrollo autogestionario.

1.2.1. El Paternalismo

Parte del supuesto de que las instituciones deben tomar la iniciativa en la

formulacin y ejecucin de programas de desarrollo comunitario, mientras que la

poblacin afectada por estas acciones debe limitarse a recibir la ayuda

proporcionada, sin ninguna reflexin o crtica. Los directivos de las instituciones

manifiestan estar inspirados en sentimientos altruistas de caridad y ayuda al prjimo,

se consideran "salvadores" o "redentores" de los marginados, y por lo tanto, piensan

que es legtimo actuar y decidir en nombre de los pobres. Entre las principales

caractersticas del paternalismo se pueden sealar:

La institucin planifica y ejecuta acciones de desarrollo social sin consultar a

los afectados e investigar cuales son las necesidades reales de la

comunidad.

La participacin de los miembros de la comunidad es mnima; no hay una

actitud crtica o reflexiva de su parte: recibe la "ayuda" de manera pasiva.

18

La organizacin comunitaria es dbil, las decisiones importantes no las

toman los miembros de la comunidad, en asamblea, sino el representante

(tcnico o promotor) de la institucin. La comunidad se limita a respaldar sus

iniciativas. La participacin comunitaria sirve de cadena de transmisin de las

polticas institucionales. Las organizaciones populares se convierten en la

base social de apoyo de una determinada institucin.

Se subestima la capacidad creativa y las iniciativas de los miembros de la

comunidad en la bsqueda de solucin a sus problemas.

Las relaciones de poder son verticales: los representantes de las instituciones

toman las decisiones y los miembros de la comunidad obedecen.

Las actividades de desarrollo comunitario se centran en la solucin de

problemas coyunturales o de carcter secundario: no se atacan las causas

estructurales de la pobreza.

Casi todas las instituciones rechazan abiertamente esta modalidad de trabajo; sin

embargo, con pequeas diferencias y matices, en su prctica cotidiana, la gran

mayora de las entidades reproduce este enfoque metodolgico.

19

1.2.2. El Desarrollo Autogestionario

Surge como una alternativa al paternalismo; plantea que la nica forma de

garantizar la autosostenibilidad de los proyectos de desarrollo es mediante la

participacin activa y consciente de la comunidad; cuando sean sus miembros a

travs de un proceso de discusin, reflexin y anlisis, quienes identifiquen los

problemas ms sentidos, prioricen las acciones a implementarse, planifiquen,

distribuyan responsabilidades, ejecuten, evalen, sistematicen y retroalimenten sus

programas. Las principales caractersticas del modelo autogestionario son:

Hay un alto nivel de participacin de los miembros de la comunidad en todas

las fases y en todos los componentes de un proyecto; las instituciones

cumplen un rol de apoyo al proceso y respetan las resoluciones de la

comunidad.

La planificacin del trabajo se lo hace en forma participativa; se establecen

consensos y acuerdos mnimos para la priorizacin de actividades, la

asignacin de responsabilidades individuales, las formas de evaluacin, el

control del trabajo y los resultados.

Hay un ambiente de dilogo y

cooperacin permanentes.

Uno de los componentes fundamentales de esta propuesta es la capacitacin

y el fortalecimiento de la organizacin popular. Se implementan programas

de adiestramiento para que poco a poco, los miembros de la comunidad se

vayan preparando en la gestin de los distintos componentes del proyecto; el

20

objetivo que se persigue es el que a mediano plazo la comunidad asuma la

responsabilidad de dirigir, planificar, ejecutar y evaluar su proyecto de

desarrollo.

Las relaciones de poder son horizontales: hay colaboracin y respeto mutuo;

los tcnicos de las instituciones y los miembros de la comunidad se

identifican como iguales: como compaeros.

Se fomenta la capacidad creativa y la reflexin de los miembros de la

comunidad: hay transparencia y libre flujo de la informacin.

La participacin comunitaria es muy alta; los programas de desarrollo

comunitario no obedecen a los intereses de una institucin sino que se

articulan sobre la base de un proyecto histrico de la comunidad.

El proyecto adquiere su autosostenibilidad cuando la organizacin popular es

capaz de continuar las acciones emprendidas, luego de que la institucin se

retira de la zona o cuando la ayuda econmica ha finalizado.

1.3. La Planificacin del Desarrollo

Segn el diccionario, la palabra planificar viene de las voces latinas: plan, que se

traduce como intento o proyecto y facere, que significa hacer; por lo tanto, de

acuerdo con esta definicin, la planificacin es un proceso lgico y ordenado que

tiene como objetivo solucionar problemas, prever necesidades,

orientar las

21

acciones futuras y

anticipar los posibles resultados y los impactos de dichas

acciones.

Si analizamos con detenimiento un plan, cualquiera

que sea su naturaleza,

podemos encontrar las siguientes caractersticas:

Es ideado por alguien (una persona, una organizacin popular, una

institucin del Estado, una comuna indgena, etc.). Por lo tanto es un acto

consciente: meditado y razonado.

Tiene un orden y una estructura: hay cosas que van primero y hay cosas

que van despus. Tiene un sistema.

Parte del reconocimiento de que quien planifica, tiene uno o varios

problemas que quiere superar o solucionar, y que ese problema puede ser

solucionado.

La bsqueda de solucin de los problemas nos lleva a plantearnos

objetivos.

Para cumplir los objetivos se deben realizar ciertas actividades.

Para saber si las actividades fueron o no cumplidas, hace falta establecer

medios de verificacin.

22

Cada una de las actividades deben ser cumplidas por alguien; por lo tanto,

se debe identificar con claridad a los responsables.

1.4. Los elementos de un plan de Desarrollo.

Todo plan tiene dos elementos: a) Un diagnstico o lectura de la realidad pasada

y presente, y b) el plan o propuesta para el futuro. Esto quiere decir, que dentro

de un plan hay un componente objetivo y un componente subjetivo. El elemento

objetivo est dado por el anlisis de la situacin interna y externa, por el inventario

de los recursos disponibles, la descripcin de los aspectos: natural, social,

cultural, organizativo y productivo de la zona donde vamos a aplicar el plan, el

anlisis de los problemas, las necesidades y las potencialidades que la persona o

la institucin social que planifica tiene para realizar su propuesta. El elemento

subjetivo est dado por el deseo de transformar la realidad de acuerdo con las

ideas, las percepciones, las emociones, los intereses, los puntos de vista, la

cosmovisin y la imagen de situacin futura que tiene en su mente, el sujeto que

planifica.

Con toda razn, un filsofo del siglo XIX deca, que en la naturaleza hay criaturas

como las abejas que construyen panales tan perfectos que haran palidecer al

ms experto de los albailes. Sin embargo, el ms torpe de los albailes aventaja

a la ms hbil de las abejas, en el hecho de que estas ltimas realizan su trabajo

por instinto, es decir, de una manera mecnica, mientras el ser humano, realiza

su trabajo de manera consciente. Antes de construir un zapato o un mueble,

planifica como va a realizar este proceso; en su mente va formando una idea del

23

producto final que quiere alcanzar, hace un inventario de los recursos que va a

utilizar, las herramientas que necesita, calcula los tiempos, prev las dificultades,

etc.

Esto quiere decir que la planificacin es un acto tpicamente humano y que todas

las personas: hombres y mujeres; nios, jvenes y adultos, en mayor o menor

grado siempre hemos ideado y ejecutado planes, en forma individual o en grupo,

en algn momento de nuestras vidas.

Lo contrario de la planificacin es la improvisacin. Si comparamos el significado

de estas dos palabras, podemos establecer que la planificacin permite:

Optimizar el tiempo y los recursos disponibles.

Identificar y priorizar los problemas que tenemos.

Analizar las causas y los efectos de los problemas.

Estudiar varias alternativas de solucin y elegir la que consideramos mas

apropiada (tomar una decisin).

Dar una direccin y una secuencia a las actividades y a los procesos.

Prever dificultades y la manera de evitarlas o aminorar su impacto.

Dar una racionalidad y un sentido de totalidad al proceso de solucin de los

problemas.

Organizar el proceso en funcin de un determinado fin u objetivo.

24

1.5. La estrategia

En griego stratega quiere decir general del ejrcito y strategia, cualidades del

estratega; segn el Diccionario ANAYA de la Lengua, la palabra estrategia tiene

los siguientes significados: a) tctica militar; b) habilidad para dirigir un asunto, c)

plan general para conseguir un objetivo que se est cumpliendo a travs de una

tctica aplicada a cada situacin concreta.

No es una casualidad que la definicin de estrategia naciera en los crculos

militares; ellos, al igual que los entrenadores de ftbol y los jugadores de ajedrez,

saben que por mas que se planifique, no es posible predecir con exactitud el

resultado de una guerra o un partido; saben que mientras su equipo se prepara y

planifica para ganar un partido, hay un contrincante que tambin piensa, planifica

y se prepara para no dejarse ganar y para vencer a su rival de turno; adems, en

el momento de la ejecucin pueden presentarse sorpresas e imprevistos, como la

lesin de algn jugador, la presin del pblico, la "garra" o el empeo que los

deportistas pongan en el partido, el aprovechamiento de un momento de descuido

de un jugador contrario, etc.

La visin estratgica del desarrollo parte del supuesto de que no somos los nicos

actores del proceso, sino que en el medio histrico, social, cultural y geogrfico

en el que actuamos, hay otros sujetos que piensan y actan de manera

independiente; adems, en toda sociedad hay determinadas formas de ejercicio

del poder; hay personas interesadas en mantener la realidad social sin ningn

cambio importante y hay personas que quieren que las cosas cambien.

25

La estrategia est asociada a una visin a largo plazo, no renuncia al derecho que

tienen todos los sujetos sociales de pensar en una utopa, es decir, en un ideal

mximo de sociedad deseada para toda la humanidad. A partir de esta visin a

largo plazo, se establecen los objetivos y las metas especficas de un proyecto o

un programa y las acciones tcticas para cada momento y para cada situacin

particular del proceso.

1.6. Los enfoques de planificacin

Existen dos enfoques principales: La Planificacin Normativa y la Planificacin

Estratgica.

1.6.1. La Planificacin Normativa o Tradicional

Parte del supuesto de que el planificador est situado fuera de la realidad para la

que planifica. Generalmente sigue la siguiente secuencia: diagnstico, plan piloto,

plan libro, aprobacin del plan, ejecucin, evaluacin y seguimiento. La

planificacin se hace mediante una departamentalizacin de la realidad,

encasillndola en las diversas disciplinas del saber. La planificacin general es la

sumatoria de las diversas planificaciones sectoriales, no hay ninguna conexin

entre s.

Las caractersticas principales de la Planificacin Normativa son las siguientes:

Hay un sujeto que planifica una realidad en la que no est involucrado.

26

La realidad slo tiene una explicacin verdadera: (la explicacin objetiva),

todos los actores sociales coinciden con esta explicacin. El problema de la

planificacin se reduce a encontrar esa explicacin, es decir, a descubrir las

leyes que rigen la existencia del objeto investigado.

La planificacin es un problema tcnico y financiero. No hay resistencia

creativa de los otros actores sociales a las iniciativas de los planificadores.

Es posible predecir el futuro con exactitud: hay un determinismo de las leyes

que rigen la realidad social.

Hay una visin segmentada de la realidad y una separacin de las distintas

funciones del desarrollo; as, la planificacin es funcin de los especialistas,

la ejecucin de las autoridades de una institucin y de los tcnicos; la

evaluacin, de especialistas externos contratados para este fin. La poblacin

afectada, participa de manera pasiva en este proceso.

Es una planificacin que no considera las sorpresas, los riesgos y los

supuestos, para este enfoque, en la realidad no existen situaciones de

conflicto ni turbulencias. Todo est bajo control.

1.6.2. La Planificacin Estratgica

Es aquella que se realiza considerando que el planificador est dentro de la

realidad sobre la que quiere influir y que independientemente de su voluntad

27

existen otras personas y actores sociales que tambin planifican y actan de

manera independiente y pueden modificar la realidad en un sentido u otro.

Las principales caractersticas de la Planificacin Estratgica son:

El planificador est dentro de la sociedad en la que se planifica; en esta

realidad hay otros sujetos que actan y tienen ideas propias sobre los

objetivos y actividades planificados.

Toda explicacin de la realidad es dicha por alguien, desde una situacin,

unos intereses y una cosmovisin especfica. Cada sujeto social tiene su

propia explicacin sobre un hecho o realidad; hay mas de una explicacin

verdadera sobre la misma realidad. La explicacin estratgica debe hacerse

tomando en cuenta las explicaciones y las posibles acciones de los otros.

En un sistema social no siempre existen leyes para calcular los procesos

futuros, ya sea porque algunos hechos no se han producido todava o

porque los diversos actores sociales, con su accin, tienen la capacidad de

influir sobre dichos procesos y provocar cambios importantes.

El plan es esencia un sistema combinado de certidumbres que tienen una

explicacin lgica, e incertidumbres que no pueden ser previstas con

exactitud.

La planificacin no slo es un problema tcnico o financiero, sino que

atraviesa la cuestin del poder local y nacional. La ejecucin de las acciones

28

planificadas puede provocar simpatas o resistencias de otros actores

sociales. Por tanto, en la formulacin del plan debe considerarse la

posibilidad de alianzas tcticas y manejo de conflictos con otros actores

sociales.

Hay una visin holstica (integral y dinmica) del desarrollo: El plan es el

resultado de un proceso de discusin, concertacin y establecimiento de

decisiones consensuadas entre los distintos actores sociales involucrados en

el proceso; no hay una divisin de funciones muy marcada, los actores que

participan en la planificacin, tambin comparten responsabilidades en la

ejecucin y tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista y tomar

decisiones en la evaluacin. De esta manera, el plan no nace hurfano: es

un documento que registra las decisiones y los acuerdos tomadas por

consenso.

La realidad futura es el resultado de la accin de muchos actores sociales,

por tanto siempre existe la posibilidad de que se presenten sorpresas o

cambios imprevistos; en consecuencia, toma en cuenta las tendencias del

desarrollo, los escenarios posibles; las amenazas y las oportunidades del

medio externo; y las fortalezas, las debilidades y las potencialidades

internas.

El plan no es una camisa de fuerza, es una gua para la accin, por lo tanto

debe ser flexible para ajustarse constantemente a los cambios del proceso

de desarrollo.

29

CAPITULO II

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN SOCIAL, ECONMICA

Y AMBIENTAL DE LA COMUNA AMBATILLO ALTO

2.1. DEFINICION DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNA

La Comuna Ambatillo Alto est situada al noroccidente del Cantn Ambato,

Provincia de Tungurahua; al suroriente del Cerro Sawatoa, tambin conocido

como Pilis-Urku. Pertenece a la jurisdiccin poltica administrativa de la

Parroquia Ambatillo del Cantn Ambato y sus lmites son los siguientes:

Por el Este, desde la Cumbre de la Loma Chachasug; una lnea imaginaria al

Sureste, hasta las nacientes de la Quebrada Seca; Quebrada Seca aguas abajo,

donde toma el Nombre de Quebrada Cuzumbi, hasta la Unin de la Acequia

Juregui, desde esta Unin, la Lnea imaginaria, ligeramente al suroeste, hasta el

cruce Ambatillo Ambato, con la Quebrada Verdugo, de este cruce, la va

Ambatillo Ambato hacia el sur, en Direccin hacia Ambato, hasta su empalme

con la Va Trasversal Ambato Quisapincha, de este empalme, la va indicada

hacia el Sur, hasta la bifurcacin de las vas Ambato Quisapincha y Ambato,

Quebrada Quillalli, de esta bifurcacin, la lnea longitudinal hacia el Sur, hasta

alcanzar el curso de la Quebrada Quillalli a la altura Altitudinal de la localidad

Ficoa Ela Sueo, al sur y al oeste, la quebrada Quillalli, aguas arriba, hasta sus

orgenes de la lnea imaginaria hacia el norte, hasta alcanzar la cumbre de la

Loma Chachasug1.

Delimitacin territorial.

30

2.2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

2.2.1. Fisiografa

La Comuna Ambatillo Alto est asentado en un terreno laderazo que va desde los

3200 hasta los 4120 msnm; la gradiente media es de un 30%, sin embargo, hay

zonas donde la gradiente es superior al 50%.

2.2.2. Hidrologa

La Comuna Ambatillo Alto est cruzada por cuatro quebradas que en poca de

lluvia se convierten en afluentes del Ro Ambato; estas quebradas son: Palu Urku

(Cerro de las lagartijas2), Cutzumb, Piktzuk Wayku y Quillalli.

Las reas de recepcin de las quebradas presentan relieves escarpados con una

pendiente media de 20 y 35%, que hacen que sean peligrosas por la velocidad de

escorrenta que adquiere el agua de la lluvia que puede arrastras consigo lodo,

piedras y otros materiales.

El agua en los pramos es bastante pura, no est contaminada; en los pisos

medios y bajo ya se presentan problemas de contaminacin debido a que el

centro poblado de la comuna, y sobre todo, la poblacin de la Cabecera

Parroquial vierte sus aguas servidas en la piscina de oxidacin de la Loma de

Por la existencia de una especie de lagartijas pequeas denominadas tsilinkitsis.

31

Ambatillo, de donde una vez tratada, se lo utiliza para riego de las parcelas de la

zona baja de la Parroquia.

Precipitaciones. Segn el Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa

(INAMHI), los valores registrados en las estaciones pluviomtricas, mas cercanas

a la Parroquia Ambatillo, que son Pilahun y Ro Colorado permiten establecer una

precipitacin media anual de 1.200 mm.

Humedad Relativa. No existen registros para Ambatillo Alto, las estaciones

meteorolgicas ms cercanas son Ambato, que registra una media anual de 77%

de humedad relativa y Guasln con una media anual del 76%.

Riesgos climticos. No hay registros de la velocidad de los vientos, pero stos

son ms fuertes en los pramos. La posibilidad de riesgos climticos es muy alta,

entre agosto y diciembre se presentan son muy frecuentes las heladas en los

pisos alto y medio. Entre marzo y octubre se presentan, de manera frecuente,

fuertes granizadas en el Piso Alto.

2.2.3. Pisos Altitudinales

En la Comuna Ambatillo Alto se pueden identificar los siguientes pisos

altitudinales:

32

Piso Bajo.

Est ubicada entre los 3000 y 3300 msnm. En este piso la

produccin agrcola es predominante; los principales cultivos de la zona son:

papas, ocas, cebada, mellocos, arbeja, mora.

Piso Medio Est ubicada entre los 3300 y 3600 msnm. En este piso se

desarrolla un sistema de produccin que combina la agricultura con la

presencia de pastos naturales. Se siembran pequeas parcelas de papas o

habas. La presencia de los pastos naturales es mayor, conforme se va

ganando en altura.

Piso Alto. Est comprendido entre los 3300 y 4000 msnm. En este piso se

encuentran las tierras comunales de la organizacin; la vegetacin

predominante es el pajonal y pequeos arbustos de altura.

2.2.4. Clima

Segn el DINAREN, el clima de la Comuna Ambatillo es Ecuatorial de Alta

Montaa, lo que quiere decir que no existen grandes variaciones de temperatura

durante el ao ni cambios climticos bruscos de acuerdo al cambio de estacin.

Como producto de la tala indiscriminada del matorral andino y la ampliacin de la

frontera agrcola en zonas que antiguamente estaban ocupadas con pastos

naturales en el pramo, actualmente se puede advertir que los cambios climticos

son ms bruscos, especialmente en los que se refiere a las granizadas, heladas y

periodos de sequa. Este fenmeno se explica porque el matorral andino y los

33

pastos naturales constituan una especie de colchn que amortiguaba la accin

de los cambios climticos.

Precipitaciones: No hay registros de precipitaciones en la comuna debido a

que en la zona no existe ninguna estacin pluviomtrica. Los valores medios

de precipitacin anual establecidos por las estaciones meteorolgicas

ubicadas en la Ciudad de Ambato son de 1.200 mm/ao.

Temperatura: Se ha calculado en base a

isotermas medias anuales

establecidas por el DINAREN. La temperatura media anual en los pramos y

en las zonas altas es de 4C (abril y noviembre); las temperaturas mximas

puntuales son de 18C en febrero y diciembre.

Humedad Relativa: La Comuna Ambatillo Alto tiene una humedad relativa

media anual de 77%, con variaciones entre el 75 y 80%.

2.2.5. Zonas de Vida

De acuerdo con la clasificacin ecolgica propuesta por Holdrige, utilizada por la

Direccin Nacional de Recursos Naturales (DINAREN 3), del Ministerio de

Agricultura y Ganadera en la Comuna Ambatillo Alto, se han identificado las

siguientes zonas de vida:

Mapa de zonas de vida para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. DINAREN,1998.

34

Pramo Pluvial Sub Alpino (ppSA), tiene una temperatura media que oscila

entre los 3 y 7C, con una precipitacin anual de 1.000-2.000 mm y una

evapotranspiracin potencial de 0,125-0,25 corresponde a la provincia de

humedad sper hmedo.

Pramo Muy Hmedo Sub Alpino (pmhSA), tiene una temperatura de 3-6C,

una precipitacin de 500-1000 mm, una relacin de evapotranspiracin de

0,25-0,50 corresponde a la provincia de perhmedo.

Bosque Hmedo Montano (bhM), tiene una temperatura de 8-12C, una

precipitacin de 500 mm y una relacin de evapotranspiracin de 0,50-1,00

corresponde a la provincia hmeda.

Bosque Seco Montano Bajo (bsMB), tiene una temperatura de 12-16C, con

una precipitacin anual de 500-1000 mm, una relacin de evapotranspiracin

de 0,70-1,88 corresponde a la provincia subhmeda (precipitacin a hmeda).

35

36

2.2.6. Suelos

Textura

De acuerdo a los Mapas de suelos elaborados por la DINAREN en la Comuna

Ambatillo Alto tenemos los siguientes suelos:

Suelos C2:

Localizados en el Piso Bajo, poco profundos, erosionados, se encuentran sobre

una capa dura cementada (cangagua) a menos de un metro de profundidad.

Clasificacin del suelo: DURUSTOLLS, con un horizonte arglico de poco

espesor, textura franco arcillo arenoso.

Rgimen de humedad: USTICO (el suelo esta seco ms de tres meses

consecutivos en la mayora de los aos)

Suelos H 7:

Localizados en los pisos Medio y Alto, Suelos negros, profundos, francos

arenosos de materiales piroclsticos, con menos de 30% de arcilla en el primer

metro con saturacin de bases.

Clasificacin del suelo: HAPLUDOLLS Y HAPLUSTOLLS, ARGIUSTOLLS

37

Rgimen de humedad: UDICO (el suelo no esta seco en todo el perfil ms de

tres meses consecutivos o menos durante la mayora de los aos.

Uso Actual del Suelo

En la Comunidad de Ambatillo Alto las unidades del uso del suelo son las

siguientes:

Vegetacin Natural: est constituida por pramos, bosque natural y vegetacin

nativa no diferenciada; los pramos estn sobre los 3400 msnm, y son utilizados

en labores de pastoreo de ganado lanar, mayor: en la comuna existe un bosque

degrado compuesto por pajonal (Stipa Ichu) pikil, yawal y romerillo; la vegetacin

no diferenciada se localiza en las quebradas y pendientes.

Cultivos: Hay una predominancia de los cultivos de ciclo corto, propios del clima

fro y hmedo; especialmente papas, habas, cebada, melloco, ocas, quinua,

arveja, mashwa y chochos.

Pastos Cultivados: en los ltimos aos, las familias indgenas de Ambatillo Alto

han comenzado a sembrar pequeas parcelas de pastos con una mezcla de:

pasto azul, trbol blanco, Rye Grass, Vicia, Avena y Alfalfa.

Bosques Cultivados:

existe un pequeo bosquete de pino con una edad

aproximada de 20 aos, en el sector de Chachacoma. En la zona baja existe una

38

importante vegetacin de eucaliptos sembradas en hileras sembradas cerca de

los linderos de las parcelas familiares.

La distribucin del uso del suelo en la comunidad de Ambatillo Alto es la siguiente:

Cuadro 1. Uso actual del Suelo en la Comunidad Ambatillo Alto

Uso

Cultivos agrcolas de ciclo corto

Pastos cultivados

Vegetacin natural

Bosquetes naturales

Bosques cultivados

Quebradas y cinegas

Total

Fuente: Encuesta Socioeconmica. Abril 2003

Ha.

550

20

170

10

10

30

790

Uso Potencial del Suelo

Segn la recomendacin tcnica de la DINAREN4 existen seis categoras de uso

potencial del recurso suelo, y estas son:

Cultivos Categora C1.- Apta para cultivos, con Mecanizacin Muy Fcil y

Zonas Regables: son suelos profundos y pocos profundos de textura

arenosa. Existe peligro de erosin y por lo tanto la mecanizacin debe

emplearse con limitaciones. Estos suelos son aptos para cultivos de: arveja,

hortalizas, cebada, papa, quinua, alfalfa, ajo, haba, melloco, oca, mashua.

Cultivos Categora C2. Mecanizacin Fcil y Riego Fcil con limitaciones

ligeras y/o importantes: son suelos negros profundos de textura limosa o

limo arenosa - arcillosa, con discontinuidad textural en el perfil; presentan

Mapa de Uso Potencial del Suelo para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

DINAREN 1998.

39

peligros de erosin; tambin pertenecen a esta categora los suelos poco

profundos a poco profundos, de textura limosa arcillosa arenosa. Presentan

gran capacidad de retencin de aguas; son suelos con peligro de erosin. Se

recomienda los cultivos sealados para la categora anterior, siempre que se

tome en cuenta la altitud.

Cultivos Categora C3. Mecanizacin difcil, posibilidad de riego con

limitantes ligeras. Son suelos profundos de textura limosa (con presencia de

arena muy fina), discontinuidad textural en el perfil. Se recomiendan los

mismos cultivos que en las categoras anteriores.

Bosque B son tierras no aptas ni para la agricultura ni para la ganadera. Son

suelos poco profundos y superficiales con fuertes pendientes, erosionadas o

en condiciones climticas marginales para los cultivos, con presencia de

piedras y rocas que afloran; sirven para la forestacin, reforestacin y

mantenimiento de la cobertura vegetal.

Pastos P. Son zonas marginales para cultivos, sirven para mantenimiento y/o

mejoramiento de pastos naturales; son suelos que van de profundos a poco

profundos.

Sin Uso S. Son suelos sin diferenciacin, con fuertes pendientes, existen

afloramientos rocosos, se consideran zonas marginales para otro tipo de

utilizacin, proteccin, forestacin y reforestacin.

40

Uso Potencial del Suelo desde la visin kichwa.

La propuesta del uso potencial del suelo de los comuneros de Ambatillo no

coincide con las recomendaciones del DINAREN; por esta razn, luego de un

proceso de dilogo de saberes y visiones sobre el aprovechamiento de los

recursos

naturales,

en

el

que

se

toma

en

cuenta

las

condiciones

socioeconmicas, las costumbres, las formas culturales de concebir, sentir, y

relacionarse con el entorno natural, la propuesta de uso potencial del suelo de los

habitantes de la zona es el siguiente:

Cultivos Bajo Riego: puede realizarse en los suelos negros profundos de textura

limosa que se encuentran en los pisos medio y bajo, donde los comuneros han

procedido a lotizar la tierra en pequeas parcelas de propiedad individual. Estos

suelos tienen una gradiente inferior al 20% y son aptos para los cultivos de papas,

quinua, cebada, arveja, hortalizas, ajo, haba, mellocos, ocas, mashua, mora y

frutales de hoja caduca.

Cultivos de Temporal: corresponden a suelos profundos limosos del piso medio,

cuya gradientes es inferior al 20%; son tierras aptas para los cultivos sealados

en la categora anterior.

Cultivos con Tcnicas de Conservacin de Suelos: Pueden realizarse en

suelos donde la pendiente es inferior al 50%, siempre que se realice trabajos de

conservacin de suelos como construccin de terrazas de banco, zanjas de

41

desviacin, curvas de nivel, barreras vivas de proteccin intercalada con cultivos,

etc.

Bosques Cultivados: corresponden a zonas que no son aptas ni para la

agricultura ni para la ganadera, que estn situadas en las laderas de las

quebradas y en las zonas de proteccin de las mismas; en estos lugares la

erosin se encuentra en un estado muy avanzado y deja al descubierto rocas,

piedras y cangagua. La reforestacin puede hacerse combinando plantaciones

con especies nativas y exticas.

Pastos: Son suelos ubicados en el piso alto, donde las temperaturas son muy

bajas y los riesgos climticos altos. En esta zona se pueden realizar actividades

de pastoreo de ovejas y ganado mayor en forma controlada.

42

43

44

Flora y Fauna Nativa

En los territorios ocupados por los comuneros de Ambatillo se han encontrado las

siguientes especies de flora nativa: romerillo, chivo caspi, chilca, yagual, pikil,

kishwar, chuquiragua, pumamaqui, chocho, pujin, mortio, yurak iIlanshi, yana

illanshi, chivo kasha, sauku, culcas, pululuk, iwilin, putia, condrales, kunu maki,

moterillo, supitinka, kuchi ishpa, alverjilla, wakra kasha, yana chaki, Jatun siksi,

taruka siksi, kunu maki, pikzuk, orejuelas, zorro yuyu, kachapili (hierba mora),

millullun, paja, tai (diente de len), milin entre otros.

Cuadro 2. Especies de Flora Nativa en la Comuna Ambatillo Alto

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

romerillo

Hypericum laricifolium

chivo caspi o espino

Buethneria geminifolia

chilca

Baccharia floribunda

yagual

Palylepis lanuginosa

piquil

Gynoxis oleifolia

kishwar

Budleia incana

chuquiragua

Chuquirahua lancifolia

pumamaqui

Orepanax ecuadorensis

chocho

Lupinus pubescens

paja de monte

Stipa Ichu

Fuente: Encuesta socioeconmica y ambiental. Abril 2003.

PISO ALTITUDINAL

Bajo y Medio

Bajo y Medio

Bajo y Medio

Medio y Alto

Medio y Alto

Medio y Alto

Alto

Medio

Bajo

Alto

Entre los animales propios de la zona podemos citar: lobo, conejo, curiquingue,

guarro, lic-lic, mirlo, raposa , pjaros, picaflor, halcn, gaviln, trtolas, wirak

churu, solitario, perdices(shaksha), jutiu, tigrillo, tunki (ruku), ranas, lagartijas, upa

anka y chucuri.

Cuadro 3: Principales Especies de Fauna Nativa

NOMBRE COMUN

lobo de pramo

cervicabra

venado de cola blanca

conejo silvestre

quilico

estrella ecuatoriana

NOMBRE CIENTIFICO

Psudalopex culpaeus

Mazama rufina

Odocoileus virginiamus ustus

Syilvilagus brasiliensis

Falco esparverius

Oreotrochilus chimborazo

45

cndor andino

Vultur gryphus

liclic

Vanellus resplendens

frigilo plomizo

Phrygilus unicolor

curiquingue

Phalcoenus carunculatus

pato punteado

Anas flavirostris

patiamarillo grande

Tringa melanoleuca

gaviota andina

Larus serranus

raposa*

....

chucuri*

...

mirlo*

...

Fuente: Gua de Flora y Fauna de los Pramos Andinos del Ecuador. INEFAN. 1998

Cuadro 4. Hierbas de uso medicinal encontradas en Ambatillo Alto

Hierba medicinal

manzanilla

cederrn

llantn

Uso

Cura dolor de barriga

Protege del fro

Desinfla vas urinarias

Ayuda

deshinchar

golpes

y

hematomas

toronjil

Para el colern

marco

Contra resta pulgas

hierbabuena

Dolor de estmago

organo

Dolor de estmago

cebolla de castilla

Dolor de estmago

caballo chupa (cola de Regula menstruacin de mujeres,

caballo)

purificador de la sangre

sapo maki

Baja la fiebre

berbena

achak

chunguil

jana yuyu

tai (diente de len)

milin

grama

hierba mora

Regula la menstruacin

Controla vas urinarias

Dolor de cabeza

Dolor de cabeza

Regula vas urinarias

Recada

Recada

Catarro

ruda

Limpia

santa mara

Limpia

ataku yuyu

guayta (clavel)

rosas

alverjilla

eucalipto

Reconstituyente

Reconstituyente

Reconstituyente

Reconstituyente

Limpia

capul

Limpia

piki chizak

yurak uksha

pelo de choclo

achupalla

salve real

Reconstituyente

Reconstituyente

Reconstituyente

Quemaduras

Limpia

tilo

Tos

Forma de aplicacin

Agua aromtica

Agua aromtica

Infusin

Aplicacin de hojas masticadas

en la parte afectada

Infusin

Colocar hojas en los cuartos

Infusin, sopas en la maana

Infusin, sopas en la maana

Infusin, sopas en la maana

Infusin

Machacado, extrado el sumo y

a penas calentado

Infusin

Infusin

Flotar el sumo

Flotar el sumo

Purgas

Infusin

Infusin

Las pepas se revientan en el

orificio de la nariz y absorbida

Pequeos azotes sobre el

cuerpo

Pequeos azotes sobre el

cuerpo

Infusin

Infusin

Infusin

Infusin

Pequeos azotes sobre el

cuerpo

Pequeos azotes sobre el

cuerpo

Infusin

Infusin

Infusin

Colocar el polvo en las heridas

Pequeos azotes sobre el

cuerpo

Infusin

46

malva

svila

wantug

chilca

Agua fresca

Agua fresca

Poseedor de espritu energtico,

protege la casa de los robos

Limpia

Infusin

Infusin

Sembrado

Pequeos azotes sobre el

cuerpo

kulkas

Bao a mujeres que han alumbrado

Hervido,

cantidad

no

especificado

romerillo

Bao a mujeres que han alumbrado

Hervido,

cantidad

no

especificado

romero

Bao a mujeres que han alumbrado

Hervido,

cantidad

no

especificado

pumamaki

Bao a mujeres que han alumbrado

Hervido,

cantidad

no

especificado

violeta

Bebida refrescante

Machado en infusin

jungonilla

Bebida refrescante

Sumo caliente

tigricillo

Bebida refrescante

Sumo caliente

yawal

Bebida a mujeres que tienen dolor de Hervir y servirse en forma de t

la matriz despus del parto

saco blanco y negro

Purgas para mujeres

Infusin

escancel

Purgas para mujeres

Infusin

escorzonera

Purgas para mujeres

Infusin

borraja

Purgas para mujeres

Infusin

alel blanco y negro

Purgas para mujeres

Infusin

hoja de zanahoria blanca Purgas para mujeres

Infusin

culantrillo de pozo

Purgas para mujeres

Infusin

lengua de vaca

Purgas para mujeres

Infusin

eneldo

Purgas para mujeres

Infusin

valeriana

Purgas para mujeres

Infusin

patakun yuyu

Purgas para mujeres

Infusin

ortiga

Purgas para mujeres

Infusin

matico

Purgas para mujeres

Infusin

lutu yuyu

Purgas para mujeres

Infusin

Violeta

Purgas para mujeres

Infusin

Fuente: Taller de Diagnstico Participativo. Abril 2003.

Variedades de Plantas Cultivables

Antiguamente, la comunidad de Ambatillo Alto posea una gran riqueza de

variedades nativas de papas y otros cultivos adaptados al medio y a las

condiciones de clima y precipitacin;

desgraciadamente muchas de estas

variedades han ido desapareciendo en los ltimos, como consecuencia de la

expansin de las relaciones de mercado en la zona; entre las variedades de

papas y otros cultivos tradicionales de la zona estn:

47

Cuadro 5. Cultivos Tradicionales5 en la Comuna Ambatillo Alto.

Papas

Kichwa

Traduccin

Caractersticas

Wakra singa

Nariz de vacuno

Es de coloracin rojo obscuro, su tamao es bastante

grande que pesa ms de una libra, tiene varios ojos lo

que dificulta para pelar, tiene un sabor muy agradable.

Yunkara

De tierra clida

Muy arenosa, de rpido cocinado

Uchu rumi

roca de aj

Son redondas, tiene una coloracin negra obscura, su

sabor es muy agradable, se cocina con mucha rapidez.

Uvilla

Uvilla

Redonda, de color blanca, de sabor muy agradable

Mula chaki

Pata de mula

Son parecidos al tamao de un casco de un mular, de

color rozado

Allku chaki

Pata de perro

Yana Calvache

Clavache Negra

Arenosa

Yurak Calvache

Calvache Blanca

Arenosa

Manuku

Manuel

Chola

Mestiza

Es una papa muy apetecida para hacer tortillas

Chawcha o chiwila Temparana

Su cultivo es muy precoz, sirve para la alimentacin

inmediata, no resiste el almacenamiento

Yana Leona

Leona Negra

Yurak Leona

Leona Blanca

Ocas

Puka Uka

Oca Roja

Muy apetecido para la sopa, de color rojo

Yurak Uka

Oca Blanca

Sumamente comercial por el valor en la endulzada, de

color blanco

Killu Uka

Oca amarilla

Atractivo para la sopa, de color amarillo

Kaari Uka

Oca Kaari

Tiene una combinacin de color amarillo con puntos

blancos en los ojos

Mashua

Jatun mashua

Mashua Grande

Chawcha

Temprana

Cebada

Jatun

Grande

Franciscana

Franciscana

Mara Juana

Mara Juana

Pelada

Rita

Chawcha

Temprana

Habas

Wakra

Vacuno

Su tamao es grande

Cristo

Cristo

Tiene manchas rojas alrededor del embrin

Warmi

Hembra

Su tamao es pequeo, muy duro para desgranar

Puka

Rojo

Sirve para tratar problemas de neumona

Jatun

Grande

Su tamao supera a todos los anteriores

Quinua

Jatun

Grande

Demora la cocinada

Chawcha

Temprana

Rpido de cocinar, fcil de lavar.

Mellocos

Killu

Amarillo

Papa melloco

Roja

Su color es rojo, menos babas

Purun

Hierba

Es de tamao muy pequeo

Maz

Yana

Negro

Sirve para la colada morada

Killu

Amarillo

Sirve para tostado, cauca, harinas, humitas

Puka

Rojo

Se utiliza para la jora de chicha de maz

Fuente: Taller de Diagnstico Participativo. Abril 2003

5

Algunas variedades carecen de la traduccin al castellano

48

2.2.8. Erosin

La principales causas de la erosin en Ambatillo Alto son: el desarrollo de las

Relaciones de Produccin Capitalista en el campo, el minifundio y la extrema

pobreza en la que vive la mayora de las familias indgenas y campesinas de la

zona. Durante la poca precolombina, el Pueblo Originario de Ambatillo desarroll

un sistema productivo conocido como el de los archipilago altitudinales que

cas no alteraba el medio ambiente. Durante la colonia, con la introduccin de

herramientas metlicas como el arado de reja de hierro, la pala, el azadn, el

hacha y la sierra, se inicia la tala de los bosques y los matorrales naturales para

transformar estas tierras en zonas de cultivos; exponiendo superficies

considerables de suelo a la accin de las lluvias.

Sin embargo, no fue sino hasta mediados de la dcada del siglo pasado, con la

incorporacin de las economas campesinas de la zona a la economa de

mercado y el empobrecimiento paulatino de los indgenas, que los proceso

erosivos se convierten en un serio problema que amenaza la propia subsistencia

de la poblacin de la comuna.

La situacin de extrema pobreza en la que vive la mayora de los campesinos de

la zona, la necesidad de contar con un ingreso monetario que les permita

satisfacer los requerimientos de sus familias, les obliga a cultivar la tierra en

zonas con una gradiente pronunciada, que anteriormente estaban cubiertas con

vegetacin nativa. De esta manera, se genera un circulo vicioso de pobreza,

49

presin sobre los suelos de alta pendiente, erosin por arrastre de materiales,

bajo rendimiento de los cultivos, mayor pobreza, y as por el estilo.

Entre las causas inmediatas de la erosin estn las siguientes:

Roturacin del suelo en zonas de gradiente pronunciada para el cultivos de

papas, ocas, mellocos, habas y otros productos, que dejan al suelo suelto,

para que su capa superficial sea fcilmente arrastrada por accin de los

vientos, la lluvia o el agua de riego.

El abandono de las antiguas prcticas de conservacin del suelo como la

formacin de curvas de nivel, zanjas de desviacin, terrazas de banco y

barreras vivas.

El sobrepastoreo en el Piso Alto, que impide la normal regeneracin del

pajonal andino y provoca arrastre de la capa superficial del suelo descubierto.

El manejo inadecuado de los canales y acequias, as como los derrumbes y

desbordamientos del agua de riego, que provoca el aparecimiento de zanjones

profundos.

50

2.2.

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

2.3.1. Breve Historia de la Parroquia y la Comunidad

Perodo precolombino.

No hay acuerdo con respecto al origen de los habitantes de la Comuna Ambatillo

Alto. Segn el historiador Aquiles Prez, muchos siglos antes de la llegada de los

espaoles, esta tierra fue poblada por un grupo de migrantes pertenecientes a la

Cultura Tschila, que atraves la Cordillera Occidental de los Andes y se

estableci en la ladera oriental de Cerro Sawatoa 6, en una amplia franja que

ocupaba varios pisos altitudinales, que iban desde la ribera occidental del Ro

Ambato, cerca de la ciudad de Ambato (a 2600 msnm), hasta la comunidad de

Angamarca (a 3100 msnm), pasando por la Cordillera Occidental de los Andes, a

la altura del Cerro Sawatoa (a 4000 msnm).

Al igual que otros pueblos de la zona, los Ambatillos desarrollaron un sistema de

economa de autoabastecimiento, basada en la ocupacin dispersa y discontinua

de la Cordillera de los Andes, mediante la formacin de

pequeos islotes

productivos de un Archipilago Altitudinal que les permita el acceso a una gran

variedad de microclimas7. La produccin agrcola en cada uno de estos islotes

estaba a cargo de una organizacin comunitaria basada en lazos de parentesco,

PEREZ, Aquiles. Los Seudopanzaleos. Editorial Casa de la Cultura. 1968. Qutio Ecuador.

Lpez ,Flavio. Pilahun: El Pramo y los Indios. Editorial Amrica Latina. Quito. 2002.Pg. 41.

51

llamada ayllu; estos ayllus estaban formados por los general, de tres

generaciones (Padres, hijos y nietos).

Segn Flavio Lpez8, en el siglo XV DC, el Inca Tupak Yupanqui invade lo que

hoy es la provincia de Tungurahua y deja en estas tierras un importante nmero

de personas nativas de Per y Bolivia, quienes se les conoce como mitmakuna;

en un primer inicio, los mitmak se asentaron en ayllus separados junto a los de los

nativos, quienes se les comenz a llamar Llaktakuna, posteriormente, se

establecieron alianzas familiares entre los llaktas y los Mitmaks, hasta que

desapareci definitivamente esta divisin, a mediados del siglo XVI.

Conquista y periodo colonial

Existen pocos datos sobre la comunidad de Ambatillo durante la conquista y la

Colonia. Segn Federico Gonzlez Surez9, cuando los espaoles llegaron a lo

que hoy es el Ecuador, Diego de Almagro cruz los Andes y fund la primera

Ciudad de Ambato en la poblacin de Quisapincha, cerca de Ambatillo;

posteriormente, en los primeros aos de la Colonia, se fund un asiento de indios

libres en Quisapincha y se quiso anexar la Comuna Ambatillo a esta parroquia; sin

embargo, los antiguos pobladores no aceptaron esta propuesta y prefirieron

formar parte del asiento de indios libres de Ambato.

Cuando los espaoles llegaron al valle de Ambato, se encontraron que esta zona

era muy rida y arenosa, y que para volverla productiva era necesario realizar

8

9

Lpez Flavio. Opcit. Pg. 45.

Gonzles F. Historia del Ecuador. Tomo III. Imprenta del Clero. Quito. 1892. Pgina 402.

52

grandes obras de riego. Por esta razn, la mayora de ellos prefiri trasladarse a

otros lugares para formar los grandes complejos hacendatarios. Esta es una de

las razones por las que en esta zona se consolida el sistema de comunas de

indios libres (Ambatillo fue una de estas comunas). Aunque no existe ningn

documento que lo pruebe, con toda seguridad, en los siglos XVII o XVIII, los

indios de esta poblacin legalizaron la propiedad de sus tierras comunales

mediante un documento de composicin de Tierras entregada por las

autoridades de la Audiencia de Quito, en una de las visitas que realizaban con

este propsito en esa poca.

Periodo republicano.

Contrariamente con lo que se podra creer, el inicio de la etapa republicana

agrav la situacin de los indgenas de Quisapincha y Ambatillo, pues si bien es

cierto que hubieron abusos de parte de los europeos y criollos, existan algunas

leyes e instituciones como los protectorados de naturales, que frenaban los

abusos de los hacendados y la oligarqua criolla; luego de las guerras de la

independencia, los criollos trataron por todos los medios de apropiarse de las

tierras de las comunidades indgenas, ya sea mediante la promulgacin de leyes

que facultaban las ventas de estas propiedades para la fundacin de escuelas, o

simplemente, mediante la ocupacin abusiva de las tierras de las comunidades. El

propio Libertador Simn Bolvar y el Primer Presidente del Ecuador, General

Juan Jos Flores expiden varios decretos que autorizan la venta las tierras

comunales. Los siglos XVII y XIX fueron muy duros para las comunas indgenas

de Ambatillo y Quisapincha, pues las tierras del piso bajo, cercanas a la Ciudad

53

de Ambato, fueron invadidas por varias familias mestizas que formaron pequeas

haciendas y fincas frutcolas en estos lugares. Durante mas de trescientos aos,

los comuneros de Ambatillo fueron vctimas de continuos despojos de sus tierras

vindose obligados a arrinconarse en las zonas altas; actualmente, la comuna

ocupa el 2% de sus territorios originales.

Historia reciente

En el Siglo XIX, la Comunidad de Ambatillo perteneca a la Parroquia Atocha

Ficoa. La zona baja estaba ocupada por poblacin mestiza e indios amestizados,

y la zona alta por Kichwas. En 1937, durante el Gobierno del General Alberto

Enrquez Gallo, fue reconocida jurdicamente como comuna.

En 1945, Ambatillo deja de pertenecer a la jurisdiccin poltico administrativa de

la Parroquia Atocha Ficoa, para formar parte de la nueva Parroquia San

Bartolom (Pinllo). En 1954, se produce una nueva divisin territorial, y se crea la

Parroquia Ambatillo; fijndose su centro poblado en la zona baja. A pesar de que

Ambatillo era una sola comuna, inicialmente, las relaciones intertnicas entre

indios y mestizos eran muy conflictivas debido a que los mestizos tenan una

actitud despectiva en el trato a los indios, a los que acostumbraban tratarles de

vos mientras exigan que stos los trataran de usted, en sus conversaciones

interpersonales, y adems porque este racismo ayudaba a que los mestizos se

aprovecharan abusivamente del trabajo gratuito de los indios. Por esta razn, en

1955, los indios deciden formar la actual comuna de Ambatillo Alto.

54

En 1943, un grupo de personas ajenas a la comunidad, que tenan ganado en los

pramos de Ambatillo Alto persigui y ultraj a los dirigentes indgenas que

haban organizado mingas para excavar una zanja en los linderos de la comuna.

Esta situacin produjo enfrentamientos entre los comuneros y stas personas, y al

final, la organizacin indgena perdi una considerable extensin de sus tierras

comunales. Que iba desde la Quebrada Coles Sacha, hasta Curikinki, Molino

Rumi y Sawatoa10

Entre los logros mas importantes que ha tenido la Comuna Ambatillo Alto

podemos sealar los siguientes:

En 1961 la Misin Andina del Ecuador construye el primer local escolar con

dos aulas y cuatro cuartos pequeos, en un terreno ubicado en sector de

Cochaleopamba

(actual plaza central) donado por los esposos Juan

Bautista Matza y Delfina Sisalema.

En 1970 se produce un levantamiento de la mayora de los comuneros

catlicos contra un pequeo grupo de indgenas evanglicos de la misma

comunidad.

En 1975 se inician los trabajos de apertura de la carretera desde el sector

conocido como

Palama hasta la comunidad; este camino segua la

siguiente ruta: Palama Siksik wayku Pizuk uku Kishwar Loma del

Cementerio.

10

Narracin de los lderes Jos Choco y Francisco Caisaguano ()

55

A principios de 1980, Ambatillo Alto se une con otras seis comunidades indgenas

del noroccidente de Tungurahua para formar la Unin de Comunidades Indgenas

de la Parroquia Augusto Martnez de Tungurahua (UCIPANT), organizacin de

segundo grado que en 1984 fue legalizada en el Ministerio de Agricultura y

Ganadera con el nombre de Unin de organizaciones Campesinas del

Noroccidente de Tungurahua (UNOCANT), afiliada al Movimiento Indgena de

Tungurahua (MIT) Tunkurawa Runakanapak Jatun Tantanakuy .

A partir de 1990, se integra activamente a las acciones del movimiento indgena

nacional lideradas por el ECUARUNARI y la CONAIE. Estas movilizaciones y

levantamientos tenan como propsito presionar al gobierno nacional por una

mayor atencin a los sectores sociales en situacin de extrema pobreza, el

reconocimiento de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos, y la

resolucin de problemas directamente relacionados con la poblacin indgena,

como el combate al alza de los precios de los artculos de primera necesidad, la

resolucin de varios conflictos de tierra, la creacin de un fondo de riego, etc.

En 1998, gracias a la presin social de la Comuna, se logra, por votacin

popular, que por primera vez un indgena sea designado Teniente Poltico

de la Parroquia Ambatillo. En este mismo ao se efecta la toma de las

Antenas en el Cerro Sawatoa, en uno de levantamiento indgenas

nacionales.

En el ao 2000, cuatro indgenas, miembros de la comunidad, auspiciados

por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo Pas, son

56

elegidos miembros de la Junta Parroquial de Ambatillo (formada por 5

personas).

En el ao 2002, se efecta el levantamiento topogrfico para la

construccin de la plaza del sol (plaza del tiempo) en el sitio denominado

Pucar; lugar sagrado de los ancestros del pueblo kichwa de Ambatillo.

2.3.2. Organizacin Social

Segn la Ley11, la comuna es la unidad poltico administrativa ms pequea del

Estado Ecuatoriano: varias comunas forman una parroquia, varias parroquias un

cantn y varios cantones una provincia; por lo tanto, segn la Ley, la comuna es

sinnimo de casero. Aunque la Ley plantea la posibilidad de que una comuna

tenga tierras de propiedad colectiva, esto no es un requisito para su constitucin,

por el contrario, lo nico que se necesita para que un casero se convierta en

comuna es que en este lugar existan ms de cincuenta personas.

La actual comuna de Ambatillo Alto es el resultado de un sincretismo cultural, en

el que se encuentra presentes rasgos propios del pueblo precolombino que habit

esta zona antes de la llegada de los espaoles, con algunos elementos culturales

trados por los conquistadores e implantados en la zona durante la Colonia. Entre

los elementos trados por los espaoles se incluyen: la existencia de una directiva

comunal de cinco miembros llamada Cabildo; la existencia de una extensa

superficie de tierra comunal, en los pramos y zonas de pastoreo; la obligacin de

11

Ley de las Comunas Campesinas y su Reglamento General.

57

los comuneros de pagar cuotas al Cabildo para sufragar los gastos

administrativos de la organizacin. De la Cultura Kichwa, la comuna incorpor los

siguientes elementos: convirti a esta institucin en un espacio para la

preservacin de su cultura, sus saberes y su lengua nativa (el Kichwa), un

mecanismo para el ejercicio de la autoridad tradicional y la aplicacin de las

reglas de convivencia social propias del derecho del pueblo kichwa, un espacio

para el desarrollo de un espritu de cuerpo entre los miembros de la

organizacin; el afianzamiento del sentido de pertenencia local y el desarrollo de

una identidad cultural propia de los habitantes de esta comuna.

Una de las caractersticas culturales propias de la comuna Ambatillo Alto es la

reciprocidad, que se manifiesta a travs de varios mecanismos como la minga

(contribucin gratuita de trabajo comunitario para la construccin de obras de

beneficio colectivo), el Makita Maachik (prestamanos), el randimpak (trueque),

las jochas (contribucin cierta cantidad de producto, alimentos o animales que

una persona entrega al prioste de una fiesta, para que ste o un delegado suyo lo

distribuya entre las personas presentes y, que da derecho a quien entrega para

recibir de manera equitativa la comida y la bebida que se distribuye en la fiesta;

pero que es devuelto cuando ste realiza la fiesta). Otra caracterstica propia de la

comuna es el fuerte sentido de pertenencia que se ha desarrollado en las