Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Documento Primaria

Documento Primaria

Cargado por

hachaytiza220 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

3 vistas16 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

3 vistas16 páginasDocumento Primaria

Documento Primaria

Cargado por

hachaytiza22Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 16

2 APORTES...

para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

S T A F F

DIRECTORA

DE GESTIN CURRICULAR Y

FORMACIN DOCENTE

Marisa Daz

NIVEL PRIMARIO

Directora Silvia Storino

COORDINACIN

Patricia Maddonni

Paula Ghione

PRIMARIA

Marcela Yahdjian

Mirta Rapaport

Paula Snchez

Fernando Antua

REA CURRICULARES

Alejandra Lapegna

REA CAPACITACIN

Fernanda Bentez

Carolina Costes

REA EDUCACIN

Y MEMORIA

Celeste Adamoli

REA SOCIALES

Mabel Scaltritti

REA FORMACIN

TICA Y CIUDADANA

Daniel Bargman

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 2

Editorial

3 SEPTIEMBRE 2009 - APORTES... para la escuela primaria

QUERIDOS MAESTRAS Y MAESTROS:

Estamos inaugurando con estas pginas lo que esperamos sea prximamente una revista de circula-

cin digital destinada a todos los que hacen de la enseanza en las escuelas primarias su trabajo coti-

diano.

La primaria tiene para cada uno de los ciudadanos de nuestro pas un significado muy especial; es

el espacio de encuentro entre chicos y grandes, el lugar que elegimos para desarrollar nuestra profe-

sin, una esperanza para todos los padres que ven en la escuela la oportunidad de dar batalla a la

desigualdad apostando a la educacin de sus hijos.

La primaria son sus clases, sus recreos, los guardapolvos blancos, el bullicio de las aulas, las miradas

pcaras de nuestros alumnos, la potencia de lo que puede ser. Tambin las caras preocupadas de las

mams, los problemas de los chicos, la adversidad, la incertidumbre de lo que nos interroga y espera

una respuesta que no acabamos de encontrar.

Estas pginas se construyeron desde una amalgama de pensamientos, debates, sugerencias y apun-

tes an incipientes que crecern como lo hacen nuestros sueos.

Porque creemos absolutamente necesario recuperar la enseanza como tema de conversacin, por-

que entendemos que en las palabras que tejemos con los otros se juegan muchas de las posibilidades

de inventar otras formas de hacer escuela. Porque los sabemos, obstinadamente, maestros es que

apostamos, tambin obstinadamente, a renovar la pregunta sobre cmo hacer de cada escuela, la

mejor para nuestros chicos.

Este 11 de septiembre les deseamos a todas y todos nuestros maestros un muy feliz da y reafirmamos

nuestro compromiso con este proyecto.

Cordialmente.

Direccin de Nivel Primario

Ministerio de Educacin de la Nacin.

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 3

El 11 de septiembre se conmemora en las

escuelas EL DA DEL MAESTRO, para

recordar a Domingo Faustino Sarmiento,

uno de los hombres que ms esfuerzos

dedic a la promocin de la educacin en

la Argentina.

Evocar a Sarmiento, as como a Belgrano,

San Martn y otros hombres que se evo-

can en las efemrides patrias, plantea hoy

a docentes, alumnos y ciudadanos en

general, el desafo de salirse del modelo

de consagracin de una

fecha o discurso, para

generar instancias

que estimulen la

curiosidad, con-

muevan las certi-

dumbres y nos lle-

nen de inquietud.

Momentos en

los que

poda-

mos

construir puentes con el pasado evocado,

desde nuestras preocupaciones actuales,

y a partir de las diversas interpretaciones

y anlisis que nos brinda una historiogra-

fa renovada.

UN MOMENTO DE INTERRO-

GACIONES Y BSQUEDAS

Como sabemos, Sarmiento fue un impor-

tante protagonista del largo perodo de

luchas civiles que se extiende entre 1820

y 1880. Una figura sin duda muy contro-

vertida que particip activamente en la

construccin de la Argentina.

Cmo organizar una conmemoracin

que no caiga en repeticio-

nes y estereotipos?

Cmo hacerlo de

modo que podamos

colaborar en la fasci-

nante tarea de cono-

cer sus ideas y accio-

nes, enlazndolas con

la sociedad y el tiem-

po que le toc vivir,

as como con los pro-

blemas del presente?

Con la intencin de

brindar algunas ideas

que ayuden a resolver

los desafos anterior-

mente planteados,

presentamos, en prin-

cipio, una breve resea sobre Sarmiento y

su poca, y ofrecemos luego, algunas

sugerencias para el trabajo con los alum-

nos.

SARMIENTO Y SU POCA

La vida de Sarmiento (1811-1888) coinci-

de prcticamente con el largo perodo en

que tard en formarse el Estado nacional

argentino: perodo que se abre en 1810

con la Revolucin de Mayo y se cierra en

1880 con la consolidacin del poder esta-

tal.

Desde 1810 y durante dcadas, distintos

grupos e individuos se enfrentaron para

imponer sus proyectos e intereses en la

construccin del pas. Sarmiento fue uno

de los protagonistas ms destacados de

tal proceso. Particip de las ideas de una

generacin, la del 37, que pretendi rea-

lizar una sntesis superadora de las ideas

unitarias y federales; estuvo largos aos

exiliado aunque no ausente de las polmi-

cas y luchas que enfrentaban a las provin-

cias y regiones de la Confederacin rosis-

ta; reflexion, como otros integrantes de

su generacin, sobre los problemas polti-

cos, econmicos y sociales ms importan-

tes de su tiempo, hurgando causas y pro-

poniendo soluciones.

4 APORTES... para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

Tema del mes

Un pas no es una esencia a venerar,sino

un conjunto de problemas a desentraar

El ro sin orillas, Juan Jos Saer

1

Un espacio

para recordar

1 Saer, J.J., El ro sin orillas, Emec

Editores/Seix Barral, Buenos Aires, 2006.

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 4

Desde mediados del siglo XIX, form

parte del grupo que impuls la construc-

cin del Estado nacional y la consolida-

cin de un capitalismo agrario, as como

un cambio profundo en la poblacin y la

cultura del pas.

Como Juan Bautista

Alberdi, Sarmiento dise

un proyecto de pas. Para

superar el atraso material y

cultural de estas regiones,

consider que haba que

incorporar los avances tec-

nolgicos del mundo indus-

trial y alentar la inmigracin

europea. Consideraba que

la poblacin nativa (gau-

chos e indgenas) era br-

bara e incapaz de integrar-

se a la civilizacin, repre-

sentada por Inglaterra,

Francia y sobre todo por los

Estados Unidos. Firme en

sus convicciones, desde sus

escritos o la funcin pbli-

ca, alent la llegada de

capitales y trabajadores

extranjeros y no titube en

usar la violencia del Estado

contra los caudillos y otros

sectores, disconfor-

mes con la centraliza-

cin del poder.

Sarmiento dedic su

vida a modernizar el

pas sobre bases

capitalistas, pero

advirti y discuti con

estancieros e intelec-

tuales de su clase

sobre los problemas

que traera para el

futuro de la Argentina

la especializacin

ganadera y el latifun-

dio. Promovi la dis-

tribucin de la tierra

entre los inmigrantes,

con el objetivo de que

el campo se poblase,

los colonos extranje-

ros se arraigaran y se

interesaran conse-

cuentemente por el

ejercicio de la ciuda-

dana.

Discuti con Juan

Bautista Alberdi sobre

estos temas y se preo-

cup por el desinters

hacia la vida pblica

que mostraban los

miles de inmigrantes que, desde 1850-60,

se instalaban en la regin pampeana.

Sarmiento soaba con un pas de ciuda-

danos y se horrorizaba por los resultados

que tena a la vista: inmigrantes trabaja-

dores y tesoneros, pero desinteresados

por los asuntos comunes. Habitantes ms

que ciudadanos, un problema que an

sigue presente en la sociedad argentina,

ciertamente agudizado por procesos ms

recientes.

Limitada a unos pocos y bajo la influencia

de la Iglesia, Sarmiento quiso que la edu-

cacin fuera pblica; es decir que el

Estado se ocupara de abrirla a todos brin-

dando las oportunidades que, muchas

veces, las familias con escasos recursos

econmicos, no podan ofrecer. Quiso

adems que la educacin fuera prctica y

que alentara el conocimiento de las cien-

cias y la tecnologa. Aunque aceptaba la

especializacin agropecuaria de la

Argentina en la Divisin Internacional del

Trabajo propuesta por Inglaterra, observa-

ba con agudeza que si en el pas no se

alentaba la formacin tcnica y cientfica,

el abismo que se abrira entre los pases

productores de alimentos y los industria-

les, sera difcil e imposible de remontar.

Como es de fcil deduccin, todos estos

temas tienen particular vigencia en el pre-

sente: hoy como ayer, la Argentina

enfrenta el desafo de definirse como un

pas agroexportador o de profundizar la

diversificacin econmica; hoy como ayer,

la participacin ciudadana sigue siendo

fundamental para mejorar la vida pblica

y renovar la clase poltica.

Por Mabel Scaltritti

5 SEPTIEMBRE 2009 - APORTES... para la escuela primaria

Las ideas no se matan, escrito por Sarmiento en las Sierra Chica de Zonda, en

San Juan, en su paso para el exilio a Chile. Vista al monolito levantado al pie de

la sierras. Archivo:Quebrada de Zonda-Las Ideas no se Matan-D.F.Sarmiento-

Provincia de San Juan Argentina (EagLau-2008).jpg- Wikipedia libre.

Retrato de Sarmiento esculpido en la Sierra de

Marquesado, en San Juan.

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 5

6 APORTES... para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

Actividades

Sarmiento fue un hombre apasionado que, a ms de 120 aos de su muerte,

sigue despertando fervorosas controversias.

Gran maestro Promotor de la educacin pblica, el progreso y la civiliza-

cin, as lo identifican muchos con aires aprobatorios. Otros le enrostran sus

ideas racistas, as como una gran responsabilidad en la masacre de gauchos e

indgenas.

Estas posiciones binarias y excluyentes son reflejadas tambin por la historiogra-

fa: mientras la corriente liberal coloca a Sarmiento en la galera de hroes que, de

Mayo a Caseros, construyeron la nacionalidad, la corriente revisionista lo baja de

ese pedestal. Considera que forma parte de una elite europesta, responsable de

la muerte de caudillos e indgenas, as como de la entrega de la soberana del pas

a la potencia dominante del siglo XIX, Inglaterra.

Con los alumnos del segundo

ciclo se podr organizar un

debate historiogrfico. Para

ello ustedes podrn brindarles

producciones que den cuenta

de lo multifactico de este per-

sonaje.

Con los alumnos del primer ciclo

se podr organizar un trabajo

sobre una

breve histo-

ria de la

e s c u e l a ,

e n l a z a d a

con la del

barrio o pue-

blo en la que

est empla-

zada; o un

t r a b a j o

sobre los

cambios en

el edificio

escolar, en

los usos del

espacio, en

los muebles

y tiles

escol ares,

en los

atuendos y

juegos de

los chicos. O

bien una inda-

gacin que permita

comparar tres momentos:

- el de las Escuelas de la Patria

donde Sarmiento aprendi

las primeras letras,

- el de las escuelas primarias

que fund cuando lleg a la

Presidencia de la Nacin,

- y la escuela de nuestros

alumnos.

2

2 Esta propuesta est desarrollada en el Cuaderno para el

Aula 1- Ciencias Sociales- Ministerio de Educacin de la

Nacin

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 6

LEER ERA UN SUEO PARA

M

Nac en Pampa del Indio, provincia del

Chaco. Mis padres hablan qom, su forma

de ser es qom, su forma de comer es

qom, la cultura es qom.

A cambio de la cura de un mal que me

aquejaba de nia, los espritus le dijeron a

mi abuelo que me pusieran el nombre

Neraqpe, que hace referencia a la escritu-

ra, la lectura y el papel. se es mi nombre

ritual, porque el Registro Civil no recono-

ca los nombres originarios de las nacio-

nes indgenas. Ah nace quien soy yo

ahora: una lectora.

A los siete aos ingres a la escuela con

una alegra tremenda. Mi mam y mi

pap me prepararon para el primer da de

clases con un guardapolvo de cintura con

tablitas y las trenzas con cintas de seda.

Mi pap me compr los tiles, que no

eran muchos: cuadernitos de ocho hojas,

un lapicito, una gomita de borrar y un

portafolio grande. Los primeros das no

saba castellano.

Aprend el castellano gracias a la educa-

cin que mi primera maestra me brind:

me ense a dibujar el rasgo de las prime-

ras letras, las palabras generadoras...

Pero

en la escuela no podamos hablar nuestro

idioma. Nos castigaban, nos ponan en

penitencia, no nos dejaban salir al recreo

o ir al bao.

A pesar de ello, tuve la posibilidad de

aprender all otras costumbres, otras

cosas. Leer era sueo para m.

En la dcada de 1970, cuando yo estaba

terminando la primaria, las autoridades

comenzaron a preguntar para quin tra-

bajaban la tierra los indgenas. Como no

poseamos el ttulo de propiedad, vendie-

ron las tierras de mi madre. Recuerdo que

ella deca: Entraron y nosotros adentro.

Ah empez mi defensa de nuestros dere-

chos, defendiendo a mi madre, porque

ella no hablaba muy bien castellano,

hablaba solamente el toba.

OPT POR

REIVINDICAR MI

IDIOMA

Comenc con los estudios terciarios, y

estudi Didctica de la Lengua. Habl con

los profesores de Lengua y Literatura, y

uno de ellos me dijo: Tratemos de escri-

bir tu idioma. Yo le respond: Hasta

este momento no he visto ninguna letra.

Lo nico que conozco son los sonidos, los

cdigos fonticos. No tenemos escritura

del idioma nuestro. Qu desafo! Le d

para adelante con eso, con el idioma

toba.

7 SEPTIEMBRE 2009 - APORTES... para la escuela primaria

Per sonaj es

Ofelia, maestra toba

Enseando a los chicos argentinos

sus lenguas y sus culturas

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 7

Comenzamos a juntarnos con chicas jve-

nes. Les dije: Nos vamos a reunir a escri-

bir el idioma. Debamos escribirlo para

rescatarlo.

Tombamos palabritas cortas y armba-

mos un pequeo abecedario toba en cas-

tellano. En realidad, lo llamamos acece-

dario, porque nosotros no tenemos la

letra b.

HOY SOY MAESTRA DE LA

LENGUA Y LA CULTURA TOBA

EN ROSARIO

Trabajo transmitiendo la cultura y la lecto-

escritura de la lengua. Lo que lamenta-

mos mucho los indgenas es que los

maestros no indgenas no estn capacita-

dos para recibir una cultura diferente. Los

nios sufren como yo sufr, los que nacie-

ron aqu en Rosario hablan castellano y

qomlaaqtac, pero los que recin llegan

hablan puro toba.

Con mis sobrinas hablo en toba; ellas

hilan en toba el pensamiento. Esto es un

desafo para presentar a las autoridades.

En Paraguay, por ejemplo, se habla guara-

n en todos los lugares Por qu no lo

podemos hacer nosotros tambin?

Por Daniel Bargman

8 APORTES... para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

La historia de nuestra educacin es la del esfuerzo de construccin

de una nacionalidad, bajo la consigna de la idea que dio en llamar-

se el crisol de razas. As se argentinizaron hijos de criollos, de

indgenas y de inmigrantes - con un mismo guardapolvo blanco .

En este diseo homogneo no haba lugar para las diversidades: las

historias, tradiciones, culturas, idiomas, creencias de los distintos

contingentes nativos y extranjeros no formaban parte de los con-

tenidos que oficialmente se crea merecan transmitirse a las nue-

vas generaciones.

Sin embargo, distintos grupos a lo largo y a lo ancho de la

Argentina bregan, con empeo y por encima de las dificultades,

por brindar mbitos para la transmisin de sus lenguas y sus cultu-

ras a las nuevas generaciones teniendo presente que con cada

idioma que desaparece se pierde una tradicin histrica y una

visin del mundo es decir, una porcin de la humanidad.

La celebracin del Da del Maestro es una ocasin para destacar en

este espacio el trabajo y esfuerzo de una educadora entre tantas

otras, por dar vida y sustancia a la diversidad cultural que enrique-

ce a nuestro pas.

1

1 La Ley Federal de Educacin N 24.195/93 expresa las caractersticas de las polticas educativas

que involucran a toda la poblacin del territorio de la Nacin (art. 1, 3 y 8), explicitando que las mis-

mas son de responsabilidad del Estado Nacional (art. 2) quien promover programas de rescate y

fortalecimiento de las lenguas y culturas indgenas en coordinacin con las jurisdicciones correspon-

dientes (artculo 2 y 34)

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 8

9 SEPTIEMBRE 2009 - APORTES... para la escuela primaria

Actividades

Para el 2do ciclo

A partir de 4 grado, se seala la

importancia del reconocimiento de la

preexistencia de los pueblos origina-

rios, de sus expresiones culturales y

de sus cosmovisiones y sistemas valo-

rativos, generando espacios de convi-

vencia y participacin para la difu-

sin y defensa de sus derechos.

Asimismo, abordar el reconocimiento

y la sensibilizacin ante diferentes

formas de prejuicio, maltrato y/o dis-

criminacin en situaciones reales, dis-

tinguiendo la dimensin socio-hist-

rica de los diferentes casos mediante

la indagacin y el establecimiento de

relaciones a partir de producciones

escritas u orales y su socializacin, as

como las formas de resistencia de

grupos subordinados, en particular

de los pobres, los inmigrantes y otros

sectores excluidos.

Propuesta 1

Para el 2do ciclo

Esta actividad se propone favorecer

el reconocimiento de la existencia de

identidades culturales diferentes,

valorizndolas como las respuestas

creativas que cada grupo y comuni-

dad construye a travs de su historia

frente a los desafos que enfrentan

sus integrantes. Se pretende que los

alumnos se reconozcan a s mismos y

a los dems como el producto de

influencias culturales distintas pero,

al mismo tiempo, como sujetos con

idntica dignidad y derechos.

a- Se propondr a los estudiantes

leer la historia de Ofelia cuando

nia, adaptada a partir de su auto-

biografa transcripta por

Geraldine Camjalli en: Mujeres

dirigentes indgenas. Relatos e his-

torias de vida. Secretara de

Cultura, Presidencia de la Nacin,

2007

b- Luego de relatar o leer la histo-

ria que los alumnos completen

individualmente las siguientes fra-

ses:

- Mi vida se parece a la de Ofelia

en.............................

- Mi vida se diferencia de la de

Ofelia en...........

- De su vida me gusta....... y quisiera

conocer ms sobre........

- De su vida no me gusta.......

- La manera en que Ofelia viva me

parece.................

c- A continuacin, propngales

que en pequeos grupos discutan

e intercambien sobre todo aque-

llo que escribieron

d) Luego, tendrn que exponer las

conclusiones que haya alcanzado

cada grupo y a partir de los resul-

tados usted deber promover un

debate.

e) El prximo paso consistir en

comentar cules son los conoci-

mientos que el grupo posee sobre

la vida y las costumbres de los

tobas y el docente podr adems,

2 La Ley Federal de Educacin N 24.195/93 expresa las caracte-

rsticas de las polticas educativas que involucran a toda la pobla-

cin del territorio depondientes (artculo 2 y 34)

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 9

10 APORTES... para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

sumar informacin:

Conociendo a los tobas

Originariamente, el pueblo toba o

qom que habita en el Chaco basaba su

modo de vida en la caza, la pesca, la

recoleccin y la agricultura.

El trmino "toba" significa en guaran

"frentn", porque antiguamente se

rapaban el pelo y parecan tener una

frente grande razn por la cual ellos

prefieren llamarse en su propia len-

gua "qom" que significa "hombre" o

"pueblo".

La prdida de sus territorios a manos

de los propietarios de obrajes, algo-

donales e ingenios trajo aparejado el

ingreso masivo de los tobas a esas

estructuras econmicas como trabaja-

dores en condiciones de explotacin.

En la actualidad, las migraciones lleva-

ron a la formacin de barrios tobas en

las ciudades de Rosario, La Plata y en

el Gran Buenos Aires.

En sus asentamientos, la infraestruc-

tura sanitaria es prcticamente nula,

registrando una alta tasa de tubercu-

losis y enfermedades gastrointestina-

les. En cuanto a la educacin escolar,

el porcentaje de ausentismo y deser-

cin es elevado.

f) Solicitar a los alumnos que ima-

ginen (o que recuerden, si tuvieron

la oportunidad de vivirla) alguna

situacin de encuentro con un

chico cuyas costumbres provienen

de otra cultura, por ejemplo:

un vecino nuevo que llega al

barrio

un compaero que se incorpora al

grado

alguien que conocen durante un

viaje

Los chicos podrn elegir alguna de

estas situaciones o describir el

momento del encuentro a partir de

algunas preguntas que usted podr

formular: qu sintieron?, de qu

hablaron?, qu pensaban mientras

tenan ese primer acercamiento?

Despus, podr proponerles que se

imaginen cmo sera la historia si

fuese contada por el otro chico y que,

a continuacin la escriban.

Cuando concluyan ambos tipos de

relatos, quienes lo deseen podrn

compartirlos con los otros compae-

ros. Una vez ledas las historias, usted

podr volver a realizar otro conjunto

de preguntas para intercambiar expe-

riencias e informacin: qu les llama

ms la atencin de las historias escri-

tas por ustedes?, qu pueden obser-

var comparndolas con las del otro

compaero ?

Para el 1er Ciclo

- Leerles la historia de la maestra

Toba

- Mostrarle en un mapa donde vivi

y vive Ofelia y su gente toba en

Chaco y en Rosario para que los

chicos ubiquen los lugares

- Presentarles ilustraciones sobre la

fauna, la flora y los paisajes cha-

queos

- Imaginar como sera un encuentro

con un nio o nia Toba como fue

Ofelia: qu le contaras , que te

gustara que te cuente, que juegos

le ensearas?

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 10

11 SEPTIEMBRE 2009 - APORTES... para la escuela primaria

Qu son los lugares de

memoria?

Los lugares de memoria son sitios,

personajes, sucesos u objetos que tie-

nen un alto valor simblico para una

comunidad, porque expresan una

voluntad colectiva de conmemorar y

recordar. El 25 de mayo de 1810, el

guardapolvo blanco, la Casa de

Tucumn, son ejemplos del peso sim-

blico que estos elementos tienen en

la cultura, reforzado debido a este

presente vivido como incierto y caren-

te de expectativas. Fue el historiador

francs Pierre Nora quien acu el

concepto de lugares de memoria, y

plante adems que frente a una sen-

sacin de aceleracin de la historia,

una crisis de mode-

los de estado y de las relaciones socia-

les, el pasado pas a ser un terreno

propicio para encontrar elementos de

cohesin e identificacin.

La preocupacin por la memoria res-

ponde a preguntas centrales para la

cultura de una comunidad.Dnde se

guarda la memoria de un pas?

Dnde se materializa? En qu indi-

viduos, situaciones, lugares, se con-

centra? Durante muchos aos, los

rituales escolares y las efemrides ali-

mentaron las formas en las que gene-

raciones de argentinos se imaginaron

a s mismos. Al mismo tiempo otros

actores (movimientos sociales, parti-

dos, grupos culturales) recuerdan y

toman como parte de su identidad

otros hitos adems de los oficiales.

Catstrofes colectivas recientes

ganaron un peso en el

calendario escolar

que las colocan

junto al relato

c a n n i c o

sobre el pasa-

do. Hay mar-

cas del dolor y

de la alegra

que tam-

bin se

r e c ue r -

dan. Los

l ugares

d e

memoria

no son

estticos, ni eternos: cambian sus

sentidos, las historias que convocan,

la visibilidad que tienen.

Los lugares de memoria son,

entonces, sitios (edificios, plazas, ciu-

dades, regiones), fechas (conmemo-

raciones, revoluciones, golpes), obje-

tos (libros, filmes, una prenda de

moda), y las personas pblicas, que

ofrecen claves simblicas para pen-

sarnos como un nosotros.

En este sentido, los sitios pueden ser

diversos. Puede tratarse de una casa,

una escuela, una plaza, un pramo

donde an asoman restos de la bata-

lla. Lo que los vuelve lugares de

memoria es la historia que concen-

tran para diversos actores sociales. Su

construccin como un sitio de memo-

ria puede deberse a una iniciativa

estatal pero, en ocasiones, es la

voluntad de los movimientos sociales

lo que los torna significativos. Al

mismo tiempo, no tienen el mismo

sentido para todos. Un mismo espa-

cio puede convocar memorias contra-

puestas.

Por qu las plazas

como lugares

de memoria?

En esta oportunidad elegimos propo-

nerles trabajar con las plazas como

Educaci n y memor i a

Las plazas como

lugares de memoria

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 11

12 APORTES... para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

lugares de memoria porque cree-

mos que son sitios que condensan

historias significativas para cada una

de las localidades de nuestro pas.

Nos referimos a aquellas plazas cen-

trales alrededor de las cuales se orga-

niza la vida en comunidad. Para esto

les proponemos partir de las siguien-

tes preguntas: Cul es la plaza prin-

cipal de su localidad? Y Por qu es la

ms importante? Cundo fue cons-

truida? Dnde est ubicada? Qu

edificios (Intendencia, Cabildo,

Escuela, Banco, Iglesia) tiene a su

alrededor? Qu importancia/ rele-

vancia tiene esto? En qu se parece

y en qu se diferencia de otras pla-

zas? Qu ocurre/ ocurri especfica-

mente en la Plaza de su localidad?

Es importante sealar que si bien las

plazas han sido escenarios de distin-

tos acontecimientos a lo largo de la

historia, lo que las convierte en

lugares de memoria es el sentido

que la memoria colectiva les otorga, y

que adems este puede cambiar con

el paso del tiempo.

En esta direccin, podramos propo-

nerle a nuestros alumnos que averi-

gen si en la plaza de su localidad se

han producido fiestas, manifestacio-

nes, protestas, reclamos, conmemo-

raciones etc. Con qu objetivos?

Qu actores participaron? Funciona

o puede ser pensada como lugar de

memoria? Por qu? Quin/ qui-

nes determinan cul es o puede ser

considerado un lugar de memoria

y cul/es no?

La Plaza de Mayo como

lugar de memoria

Como ustedes saben, puede decirse

que la Plaza de Mayo, ubicada en la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires,

se transform en caja de resonancia

de la historia y la poltica nacional.

Basta ver los sucesos que enumera-

mos en el recuadro para imaginar por

qu, a partir de esa circunstancia, se

convirti en un

lugar de memo-

ria. Desde esta plu-

ralidad de sucesos y

significados que de

ellos se desprenden

es que podra pen-

sarse en las Plazas

de Mayo como

diferentes escena-

rios y capas de senti-

do que -segn el

momento y los acto-

res histricos- se

superponen, se

rechazan, coexisten

o entran en tensin

en cada ejercicio de

memoria.

El pueblo quiere saber de qu se

trata; el pueblo unido, jams

ser vencido; si este no es el

pueblo, el pueblo dnde est?;

se va a acabar, se va a acabar/ la

dictadura militar; Madres de la

Plaza, el pueblo las abraza; que

se vayan todos, que no quede ni

uno solo son algunas de las frases y

cnticos que reflejan y sintetizan dis-

tintos momentos en la historia de la

Plaza de Mayo, como vidriera de la

historia de los argentinos, cargados

de dramatismo y consignas contra-

puestas pero con la caracterstica

comn de ser una historia que atra-

viesa la vida de las personas.

Para avanzar en el trabajo reflexivo se

les puede sugerir a los alumnos que

pregunten en sus casas cmo se

recuerdan o qu conocen de alguno

de los hechos histricos mencionados

en el texto. Cmo se vivieron en tu

localidad? (con inters, indiferencia,

participando, informndose etc.).

Alguno de estos hechos son recor-

dados en tu localidad / vecindad?

Cules? De qu forma? Por qui-

nes?

Por Celeste Adamoli

Desde el ya casi mtico 25 de Mayo de 1810 hasta

la revuelta de diciembre de 2001; como lugar de

conmemoracin patritica, de convocatoria desde

el poder o como espacio de protesta y revuelta

social; llena o vaca, bombardeada o vallada, ocu-

pada o 'desalojada', con el pueblo o la gente que-

riendo saber de qu se trata o exigiendo

que se vayan todos, la Plaza ocupa un

lugar central en la vida poltica de nuestro

pas. Gran parte de los hechos histricos

ms relevantes de la historia nacional que-

daron asociados en el imaginario social a la

Plaza de Mayo: las celebraciones patrias

(25 de mayo de 1810), el peronismo (17

de octubre de 1945), el bombardeo sobre

la Plaza (16 de Junio de 1955), las Madres

de Plaza de Mayo (su primer ronda fue el

30 de abril de 1977), la marcha de la CGT

y la feroz represin de la dictadura (30 de

marzo de 1982), Galtieri y la euforia popu-

lar por la recuperacin de las islas Malvinas

(2 de abril de 1982), la vuelta a la demo-

cracia (10 de diciembre de 1983), el alzamiento

carapintada y la casa est en orden de Ral

Alfonsn (19 de abril de 1987), la revuelta del

2001 que culmin con la renuncia de Fernando de

la Ra y la cada de la Alianza (19 y 20 de diciem-

bre de 2001). Todos hechos histricos que, produ-

cidos en el centro de la ciudad capital, tuvieron

resonancia nacional, lo que tambin dice mucho

de la forma en la que se construye la historia del

pas.

P

l

a

z

a

S

a

n

M

a

r

t

i

n

,

P

c

i

a

.

M

e

n

d

o

z

a

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 12

Actividades

Propuesta 1

Para trabajar las plazas como

lugares de memoria les sugeri-

mos que a partir de las preguntas

planteadas en el texto les pro-

pongan a los alumnos que:

- Elaboren un cuestionario para

investigar qu sucedi en la

plaza de su localidad.

- Entrevisten a sus familiares y

vecinos.

- Elaboren una cronologa con

los acontecimientos que aparecen

mencionados en las respuestas.

- Comparen grupalmente las res-

puestas hay coincidencias? A

qu las atribuyen? Qu tipo de

acontecimientos son recordados?

Se los recuerda del mismo modo?

- Para cerrar la actividad elaboren

un texto en el que expresen la

importancia de esa plaza para su

localidad.

Propuesta 2

Para trabajar con la Plaza de Mayo

como lugar de memoria les sugeri-

mos que a partir de las frases y cnti-

cos que mencionamos en el texto les

propongan a los alumnos un trabajo

de reflexin que a partir de las

siguientes preguntas:

- Aquellos que se movilizaron hasta

la Plaza de Mayo y entonaron

estos cnticos fueron siempre

los mismos? Por qu? De qu

forma lo hicieron / lo hacen? Qu

quisieron lograr en cada caso?

Con qu otras manifestaciones en

el espacio pblico o en otras pla-

zas pueden relacionarse? Qu tie-

nen en comn? En qu se dife-

rencian?

Para trabajar de lo local a lo nacional

sugerimos que:

- Comparen la cronologa

elaborada por los alumnos con

la que presentamos en el

recuadro sobre acontecimien-

tos que tuvieron como escena-

rio la Plaza de Mayo: Hay

coincidencias? A qu las atri-

buyen?

Plaza Purmamarca, Pcia. Jujuy

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 13

14 APORTES... para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

Debatir es una actividad social, una

herramienta comunicacional que se

produce a partir de un tema, un pro-

blema, un conflicto. Existen

diferentes formas de organi-

zar debates; en ocasiones se

producen espontneamen-

te, lo cual suele derivarse de

una instancia previa de dis-

cusin o intercambio entre

partes.

Pero en esta oportunidad nos

referimos a aquellos debates

que requieren cierta planifica-

cin, anticipacin. En nuestra

historia ms reciente podemos

recordar grandes debates pbli-

cos, como el que se llev a cabo

en el ao 1985 a partir de un

conflicto con Chile por el Canal

de Beagle, o el ocurrido en el

marco del congreso pedaggico, y ni

hablar de los debates mediticos que

se llevan adelante en cada nueva

situacin electoral.

En todos estos casos, la conforma-

cin de un debate se da a travs de la

figura de moderadores, los protago-

nistas de las diferentes posiciones y

un pblico que acompaa y participa.

Se trata de exponer argumentos y

desarrollar ideas, conceptos. La con-

dicin de esta estrategia de interac-

cin es remarcar los distintos puntos

de vista que guardan dos o ms posi-

ciones antagnicas en torno a un

tema, un problema o una situacin

conflictiva. Desde la estructura del

lenguaje nos referimos a un texto

argumentativo en el que se entrela-

zan las hiptesis, argumentos que

sostienen la tesis en conflicto.

El debate suele convertirse en una

estrategia pedaggica que nos permi-

te problematizar algn tema o situa-

cin. Resulta ser una ocasin para

investigar y conocer en profundidad

un tema, y construir argumentos

sobre la postura tomada por cada

uno, basado en la informacin con-

sultada.

En la escuela, organizar un debate es

recomendable porque:

- permite abrir preguntas y generar

interrogantes sobre temas que a veces

son poco sealados dentro de las

reas curriculares o tambin pueden

significar una nueva forma de abordar

contenidos que por la relevancia social

no deberan restringirse solamente a

la enseanza de un rea curricular.

- ante todo es una estrategia que moti-

va la indagacin y bsqueda en diver-

sas fuentes: bibliogrficas u orales,

para ampliar las diversas miradas acer-

ca de un tema.

- en especial se convierte en un espacio

de participacin ciudadana en donde

la escucha de cada uno posibilita

construir ideas conjuntas o generar

nuevas problematizaciones.

- ayuda a los alumnos a construir argu-

mentos lgicos a favor y en

contra de cuestiones concre-

tas y a descubrir que

muchos temas tienen

dos o ms aristas y que

existen matices y grados

de complejidad difciles

de abordar.

Les ofrecemos, por tanto,

algunas propuestas para

que puedan organizar un

debate con los nios y

nias. Elegimos dos for-

mas de acercarnos a un debate. En

un caso partimos de una situacin

cotidiana: un dilema tico con distin-

tas posibilidades de resolu-

cin. La segunda propuesta

se aboca a problematizar

acerca de las actividades

asignadas de manera este-

reotipada a hombres y a

mujeres.

Para organizar esta segunda

propuesta tengan en cuenta

que ser necesario

otorgarle a los nios y nias un

tiempo suficiente de bsqueda,

lectura y anlisis del tema, para

que lleguen al momento del

debate preparados. Tambin

requieren un tiempo las tareas

de sistematizacin de la infor-

macin (para integrar las distintas

ideas que van surgiendo) y la investi-

gacin por grupos para construir

argumentos.

Si se quiere hacer un debate juntando

grados de un mismo ciclo ser conve-

niente dar ms tiempo de prepara-

cin. Esta es una excelente ocasin

para invitar a las familias o a otros

grados a participar como espectado-

res del debate.

En ambos casos ser necesario expli-

citar tiempos y normas que pauten la

realizacin de un debate. Elegir a los

moderadores y darles a ellos tambin

ciertas pautas de participacin.

TEMAS PARA EL DEBATE

DATOS PARA CURIOSOS

El debate es una actividad esencial en

las sociedades democrticas. Hace ms de

2000 aos, en las democracias de la antigua

Grecia, los ciudadanos se reunan en asamble-

as pblicas y su voto determinaba los pasos a

seguir y la poltica que iba a llevar adelante

el Estado. El voto siempre estaba precedido

del debate y los lderes argumentaban

sobre lo que consideraban justo.

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 14

Actividades

Propuesta 1

Se organizar el debate sobre la base

de una situacin:

Gustavo y Brenda son alumnos de cuarto

grado A. Hoy en la segunda hora tuvieron

clase de msica. Este ao, los chicos empe-

zaron a practicar con un instrumento; por

eso Brenda llev a la escuela su flauta y estu-

vo tocndola esa hora, sigui durante el

recreo y tambin ms tarde. Gustavo le dijo

que la terminara, que le molestaba lo mal

que tocaba. Ella no le prest atencin. En el

segundo recreo, Gustavo le sac la flauta sin

que lo notara y la escondi. Un rato des-

pus, Brenda le dijo a la maestra que su flau-

ta no estaba. La maestra pregunt a todos si

alguien saba dnde estaba y nadie respon-

di.

La directora tambin habl con los chicos del

grado, preocupada porque una flauta no

desaparece sola; otra vez, nadie respondi.

Hubo que esperar a que fuera la hora de irse

(despus de que la maestra y la directora

insistieron varias veces) para que Gustavo

contara lo sucedido: yo escond la flauta

porque Brenda se la pas molestndome y

no me daba bolilla cuando le peda que la

termine. Yo hice lo que tena que hacer, le

dije y ella como si nada.

Qu piensan de lo que dice Gustavo? Y de

Brenda? Con quin estn de acuerdo? Por

qu? Qu haran ustedes en el lugar de

ellos? Vivieron alguna situacin parecida?

Qu pas? Cmo la resolvieron?

Propuesta 2

Partir de una situacin donde se les

proponga a los chicos un tiempo para

indagar sobre la relacin: trabajo,

profesin y gnero

Un grupo de chicas conversa sobre

los trabajos y profesiones que les gus-

tara realizar en un futuro. Dos quie-

ren ser mdicas, otra enfermera, una

maestra, y una cuarta chica expresa

que le encantara manejar un colecti-

vo, como su pap, quiere ser colecti-

vera

A partir de esta intervencin se plan-

tea una discusin sobre, los trabajos y

profesiones ms frecuentes que reali-

zan mujeres y varones

Para aportar ms al debate se pue-

den incluir algunas frases de sentido

comn como las siguientes:

Los varones son ms rpidos para las

matemticas y las chicas para las letras

Los varones se desenvuelven mejor con

la tecnologa que las mujeres

el baile clsico no es cosa de varones

PARA SABER

Cuando nos enfrentamos con problemas ticos

siempre hay otras personas involucradas y las deci-

siones que adoptemos las afectarn de manera

positiva o negativa. En este tipo de problemas entran

en conflicto diferentes valores. Somos nosotros

quienes debemos decidir y hacernos responsables

de nuestra decisin. Al participar en este tipo de dis-

cusiones sobre algunos temas controversiales, se

ponen en juego diferentes puntos de vista y se da

una oportunidad para que todos los chicos y las chi-

cas puedan hacer uso de la palabra, puedan hacer-

se or; aprendan a construir argumentos y a tomar

posicin; as pueden avanzar en sus conocimientos

sobre la reflexin tica, la comprensin y la produc-

cin oral.

PARA SABER

CLa investigacin antropolgica ha demostrado que

las tareas asignadas a mujeres y varones en las dis-

tintas sociedades ha variado en el espacio y el tiem-

po. Segn los diferentes documentos encontrados

(grabados, pinturas, manuscritos, etc.) las mujeres

han realizado trabajos muy variados en distintas

pocas y lugares: desde aquellos que requieren de

una fuerza y resistencia fsica hasta los que precisan

una especial habilidad y destreza manual. As se han

encontrado mujeres trabajando en las minas, cons-

truyendo diques Y son esas diferencias las que

nos permiten afirmar que la divisin sexual del traba-

jo es netamente social y no, como se ha afirmado

durante mucho tiempo, natural. (Morgade, G

Aprender a ser mujer, aprender a ser varn-

Ediciones Novedades Educativas, 2001.

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 15

16 APORTES... para la escuela primaria - SEPTIEMBRE 2009

De la pantalla grande

Pasen y vean

El cine nos introduce en un mundo apasionante,

abrindonos las puertas a un recorrido que nos

lleva por sensaciones maravillosas a travs de las

imgenes.

Por eso, por medio de las pelculas podemos com-

partir excelentes momentos junto a los chicos en la

escuela.

Yqu podemos mirar con los ms chiquitos ?

La pelcula Bichos es ideal.

Creemos que sugiere contenidos que permiten un

planteamiento interdisciplinar muy interesante,

dando lugar a un trabajo de reflexin individual y

grupal, generando espectadores crticos y compro-

metidos.

Muy motivadora, divertida, nos embute en el eje

de la Educacin en valores. Con ella podemos tra-

bajar temas como La confianza en uno mismo y

en los otros. El trabajo en grupo. El respeto

por la diferencias y la tolerancia. La solidaridad

y la dignidad.

A disfrutarla, vale la pena!

Sinopsis

Bichos es el relato de lo que

una vez ocurri en una pacfi-

ca colonia de hormigas. Lejos

de vivir en paz, estos diminutos

seres son asediados constantemente

por un grupo de inadaptados, en este

caso, los saltamontes. La pandilla de

Hooper, el saltamontes con un ojo de vidrio, pasa

sus das molestando a la colonia de hormigas y

todos los aos acude en busca de una ofrenda de

alimentos. Los saltamontes estn caracterizados

como vagos y son temidos por las hormigas que

creen que tienen que trabajar para ellos. Las hor-

migas trabajan da y noche recolectando alimentos

y los saltamontes se comen la comida. Sin embargo,

todo cambia cuando una de las hormigas, Flik, por

un pequeo incidente echa a perder toda la ofren-

da. El es un antihroe con el que se puede identifi-

car todo espectador: no es perfecto, mete la pata

con facilidad; pero a la vez es voluntarioso y tiene

un deseo sincero de ayudar a los dems.

Algo para escuchar

La msica tiene un espacio prepon-

derante en el desarrollo de toda

persona. De ms est decir la

importancia de la estimulacin

musical desde la edad temprana.

Los sonidos favorecen a aumentar la

capacidad sensorial, auditiva; mejoran

la expresin oral, corporal y la gestuali-

dad. Estimulan la Inteligencia emocional, la

memoria y concentracin, entre otros bene-

ficios.

Por esto es importante la utilizacin de la msica

en cualquier mbito de la escuela: en una clase de

educacin fsica, en un taller, en una clase.

Recomendamos el disco Piojos y Piojitos 2, que

sali a la venta para el Da del Nio en el 2003 y fue

producido por Pgina 12, el Taller Experimental de

Msica para Chicos a cargo de la cantante y maes-

tra de msica Mariana Cincunegui, la Escuela

Aeauqlis y el Jardn de la Esquina, porque hace un

recorrido por los diferentes ritmos latinoamerica-

nos y, en especial, rioplatenses.

Es una propuesta de integracin musical,

hay un tema de origen brasileo, uno

cubano, otro colombiano, uno urugua-

yo y, hasta, uno senegals, donde se

aprecia la rtmica de los tambores y

sonidos de la selva.

En el tema como La Sopa los

chicos utilizaron cucharas y cace-

rolas para acompaar la meloda. La

letra cuenta, humorsticamente, los posi-

bles ingredientes del clsico alimento de los

bebs.

Liliana Herrero, una folklorista muy reconocida

tiene una bella participacin en la baguala Qu

ser?, donde los chicos de cuarto grado cuentan

lo que es para ellos el Ser argentino: donde enu-

meran desde el dulce de leche, Maradona hasta los

piqueteros.

La placa se completa con una seccin e karaoke y

un interactivo donde se ve el detrs de escena de

los momentos de la grabacin.

Es un disco que nos transporta a imgenes colori-

das, lejos de mensajes fciles. Es la bsqueda de la

perfeccin entre la poesa y lo sonoro.

Recorridos culturales para compartir en la escuela

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 16

17 SEPTIEMBRE 2009 - APORTES... para la escuela primaria

Algo bueno de la pantalla

chica

TV: Escondite, juego de nios

Dentro de la programacin

de Canal Encuentro, el ciclo Paka Paka nos sumer-

ge en un espacio donde los chicos son los especta-

dores a la vez que protagonistas: viajes en globo

por el mundo nos permiten conocer diferentes cul-

turas y costumbres; bibliotecas donde los libros nos

hablan, nos cuentan, nos preguntan y nos respon-

den, cuentos animados y actores animando cuen-

tos. Chicos y chicas toman la palabra, el micrfono,

se transforman en periodistas descubriendo e

informndonos acerca de paisajes y costumbres de

nuestro pas. Un divertido recorrido por el labora-

torio nos acerca a los misterios de la ciencia. A su

vez, la pgina web del programa propone activida-

des y juegos interactivos para trabajar en el aula.

La cita es de lunes a viernes a las 12 hs y a las 18hs,

por Canal Encuentro.

Una gran ocasin para...

Leer!

Para las nias y los nios que no tienen coronita,

porque las coronitas aprietan la cabeza

y las ideas salen finitas y chatas: aburridas!

A partir del libro Florinda no

tiene coronita, podemos traba-

jar con los chicos desde los 7

aos sobre mltiples temas. El

relato nos cuenta acerca del Rey

Olivio, la reina Otilia y sus hijos

mellizos: Florinda y Olegario.

Los cabellos del nio forman

una dorada corona sobre su

cabeza. En cambio, de los cabe-

llos de Florinda cuelgan campa-

nillas azules, rojas, jazmines

blancos y otras flores multicolores. Proponiendo

espacios de lectura colectiva por captulos pode-

mos llevar adelante reflexiones y debates acerca

de las diferencias sociales y de gnero, la discrimi-

nacin y el derecho a la libre expresin. As tam-

bin podemos organizar actividades donde se ana-

licen y representen los distintos personajes del

cuento, lo cual nos ayudar a aproximarnos a

diversas formas de gobierno, las representaciones

de poder y de autoridad, con sus usos y abusos.

Florinda no tiene coronita. Mercedes Prez

Sabbi. Ilustracin de Sabina lvarez Schrmann.

Editorial SM, Buenos Aires, 2007.

Lugares de nuestro pas

que se pueden visitar

La Repblica de los Nios

La Repblica de los Nios de la

ciudad de La Plata, Buenos

Aires, es un excelente lugar

para aprender muchsimas

cosas, porque todos sus edifi-

cios, plazas y monumentos represen-

tan las principales instituciones de un pas.

Adems, podemos disfrutar de un taller de identi-

dad pensado para grupos de chicos y docentes.

Para programar una visita gratuita solamente tene-

mos que llamar al (0221) 484-1409 int 107, en el

horario de 8 a 16 hs.

Museo de Msica y Sonido

En la ciudad de Rafaela, Santa Fe, se inaugur hace

muy poco el Museo de Msica y Sonido. Nos conta-

ron que hay instrumentos antiguos y modernos,

aparatos reproductores de sonido de diferentes

pocas y un espacio al aire libre para que podamos

percibir y valorar el silencio. Adems, tiene una

biblioteca y una videoteca. Para visitar este joven

museo, podemos llamar al (03492) 432 838 y

programar nuestras activida-

des, que se adaptarn a las

edades de los visitantes. Un

buen lugar para ir con nues-

tros alumnos de todas las eda-

des.

prima last.qxp 06/10/2009 03:17 p.m. Pgina 17

También podría gustarte

- Selección de PersonalDocumento50 páginasSelección de PersonalNitx Mares Diaz100% (4)

- Examen Final FundamentosDocumento6 páginasExamen Final Fundamentosfabiorock6Aún no hay calificaciones

- El Juego Interior de GallweyDocumento40 páginasEl Juego Interior de GallweyArnaldo RéniqueAún no hay calificaciones

- Propuestas de educación indígena.: Aprendizaje en comunidad, inclusión e interculturalidad.De EverandPropuestas de educación indígena.: Aprendizaje en comunidad, inclusión e interculturalidad.Aún no hay calificaciones

- Para una historia de América, III.: Los nudos (2)De EverandPara una historia de América, III.: Los nudos (2)Aún no hay calificaciones

- Baterias Neuropsicológicas para Evaluar DemenciasDocumento9 páginasBaterias Neuropsicológicas para Evaluar DemenciasMarcela PrettoAún no hay calificaciones

- El Proyecto Social de Rafael Altamira Un Modelo para La Cultura Espanola y La Comprension Internacional 952747Documento40 páginasEl Proyecto Social de Rafael Altamira Un Modelo para La Cultura Espanola y La Comprension Internacional 952747carlosAún no hay calificaciones

- Visual Thinking-Pensamiento VisualDocumento48 páginasVisual Thinking-Pensamiento VisualPedro Urchegui Bocos100% (5)

- Adultez Tardia PapaliaDocumento7 páginasAdultez Tardia PapaliaSANTOS DIANAAún no hay calificaciones

- Procesos PsicológicosDocumento3 páginasProcesos PsicológicosNicolas Tevez100% (2)

- Análisis Delictual Parricidio y Homicidio Calificado Imputados Johanna Hernadez y Francisco SilvaDocumento13 páginasAnálisis Delictual Parricidio y Homicidio Calificado Imputados Johanna Hernadez y Francisco Silvacamila paredesAún no hay calificaciones

- Qué Es y en Qué Consiste La Técnica DMCDocumento6 páginasQué Es y en Qué Consiste La Técnica DMCalmacanro217Aún no hay calificaciones

- Ensayo Deustua VillaranDocumento22 páginasEnsayo Deustua VillarancesarcajoAún no hay calificaciones

- Pauta de Evaluacion Cognitiva Pre-EscolarDocumento10 páginasPauta de Evaluacion Cognitiva Pre-EscolarClaudiaVargas100% (1)

- Palabras Alusivas Día Del MaestroDocumento2 páginasPalabras Alusivas Día Del MaestroOrnela Lizalde89% (9)

- Domingo Faustino Sarmiento - Educación PopularDocumento320 páginasDomingo Faustino Sarmiento - Educación Popularjoaquingrac100% (3)

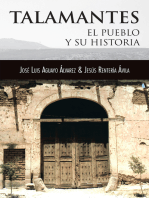

- Talamantes: El Pueblo Y Su HistoriaDe EverandTalamantes: El Pueblo Y Su HistoriaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- Historia mínima de Estados Unidos de AméricaDe EverandHistoria mínima de Estados Unidos de AméricaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)

- Puiggrós Adriana - La Otra Reforma, Desde La Educación Menemista Al Fin Del SigloDocumento183 páginasPuiggrós Adriana - La Otra Reforma, Desde La Educación Menemista Al Fin Del SigloRomi Mans50% (2)

- Mitre y Sarmiento-Ideas EducativasDocumento4 páginasMitre y Sarmiento-Ideas EducativasElyAltabe100% (1)

- VISION Del Cosmos de Los Indigenas ActualesDocumento15 páginasVISION Del Cosmos de Los Indigenas ActualesCompa Tere OñateAún no hay calificaciones

- Aportes BicentenarioDocumento36 páginasAportes Bicentenarioanon_579529032Aún no hay calificaciones

- De La Protesta AZla PropuestaDocumento592 páginasDe La Protesta AZla PropuestaSandra MartíAún no hay calificaciones

- Ejemplo de Examen MentalDocumento29 páginasEjemplo de Examen MentalLucy Deviluke (Devilucy)50% (2)

- Educacion en ArgentinaDocumento13 páginasEducacion en Argentinacongresocee100% (6)

- Siede, Isabelino Ciencias Sociales en La EscuelaDocumento33 páginasSiede, Isabelino Ciencias Sociales en La EscuelaClaudia Carrión82% (11)

- Efeméride 11 de Septiembre Día Del Maestro - Propuesta de EnseñanzaDocumento15 páginasEfeméride 11 de Septiembre Día Del Maestro - Propuesta de EnseñanzaMica SpAún no hay calificaciones

- Día Del Maestro - DiscursoDocumento4 páginasDía Del Maestro - DiscursoInés RuschekAún no hay calificaciones

- Jaim Etcheverry, Guillermo - Conferencia "Hacia Dónde Va La Educación"Documento31 páginasJaim Etcheverry, Guillermo - Conferencia "Hacia Dónde Va La Educación"laureano15Aún no hay calificaciones

- Cuadernillo11deseptiembre-07 09FINALFINALDocumento23 páginasCuadernillo11deseptiembre-07 09FINALFINALVicky BassoAún no hay calificaciones

- 11 Sep Dia de La Maestra y El MaestroDocumento10 páginas11 Sep Dia de La Maestra y El MaestroMariela ParmaAún no hay calificaciones

- Capítulo 1 - SiedeDocumento9 páginasCapítulo 1 - SiedeMartinaAún no hay calificaciones

- 11 de SeptiembreDocumento3 páginas11 de SeptiembreNoe ColuccioAún no hay calificaciones

- Resumen Siede Ciencias Sociales en La EscuelaDocumento25 páginasResumen Siede Ciencias Sociales en La Escuelajosecalvino2002Aún no hay calificaciones

- Trabajo Practico #3 - HistoriaDocumento9 páginasTrabajo Practico #3 - HistoriaIvana AlbornozAún no hay calificaciones

- 11 de Septiembre - GLOSASDocumento4 páginas11 de Septiembre - GLOSASMoni 2Aún no hay calificaciones

- Siede - Ciencias Sociales en La Escuela 2010 Sentidos de La Ensen Anza-ResumenDocumento25 páginasSiede - Ciencias Sociales en La Escuela 2010 Sentidos de La Ensen Anza-Resumenvicentiott13Aún no hay calificaciones

- Siede - Ciencias Sociales en La Escuela (2010) Sentidos de La EnseñanzaDocumento32 páginasSiede - Ciencias Sociales en La Escuela (2010) Sentidos de La EnseñanzaMatias Morresi0% (1)

- Siede Isabelino Ciencias Sociales en La EscuelaDocumento33 páginasSiede Isabelino Ciencias Sociales en La EscuelaMicaelaAún no hay calificaciones

- SarmientoDocumento4 páginasSarmientoAnaAún no hay calificaciones

- Cap III YariguiDocumento58 páginasCap III YariguiDopelganger MonAún no hay calificaciones

- 11 de SeptiembreDocumento21 páginas11 de SeptiembreroogarciaAún no hay calificaciones

- Discursos de Alfonsín Sobre SarmientoDocumento58 páginasDiscursos de Alfonsín Sobre SarmientoCarlos Javier AsselbornAún no hay calificaciones

- Historia de Ciudad Madero 2008Documento163 páginasHistoria de Ciudad Madero 2008martinbiaAún no hay calificaciones

- Los Orígenes Del Sistema Educativo Nacional Lección 5 - Manicler....Documento5 páginasLos Orígenes Del Sistema Educativo Nacional Lección 5 - Manicler....ERIKA PAOLA MANICLERAún no hay calificaciones

- Regimen de Incompatibilidades 2016Documento7 páginasRegimen de Incompatibilidades 2016Daniel D. FiloniAún no hay calificaciones

- Siede Isabelino. Ciencias Sociales en La Escuela. Criterios y Propuestas para La Ensen Anza. Cap. 1Documento31 páginasSiede Isabelino. Ciencias Sociales en La Escuela. Criterios y Propuestas para La Ensen Anza. Cap. 1Patricia RecaldeAún no hay calificaciones

- H Edu ARG FinDocumento6 páginasH Edu ARG Finnahuel barbieriAún no hay calificaciones

- Nosotros en Nuestra AmericaDocumento129 páginasNosotros en Nuestra AmericaVero ValenzuelaAún no hay calificaciones

- Siede Cap 1Documento24 páginasSiede Cap 1eli.alt.20Aún no hay calificaciones

- Siede Capitulo 1Documento26 páginasSiede Capitulo 1EdithAlAún no hay calificaciones

- El Desarrollo Del NormalismoDocumento9 páginasEl Desarrollo Del Normalismomaru grecoAún no hay calificaciones

- Ciencias Sociales en La Escuela Ingreso23Documento33 páginasCiencias Sociales en La Escuela Ingreso23FABIANA GUERRERO6Aún no hay calificaciones

- Lionetti DONE1Documento15 páginasLionetti DONE1Romina MascettiAún no hay calificaciones

- El Verdadero Origen Del Sistema Escolar PuiggrosDocumento8 páginasEl Verdadero Origen Del Sistema Escolar Puiggroscele-bvAún no hay calificaciones

- Monografia de SarmientoDocumento8 páginasMonografia de Sarmientojesica muñozAún no hay calificaciones

- Secuencias Escuela #237Documento13 páginasSecuencias Escuela #237elizabethAún no hay calificaciones

- Domingo F. Sarmiento (Guía de Lectura)Documento4 páginasDomingo F. Sarmiento (Guía de Lectura)Edith CerbinoAún no hay calificaciones

- La Educacion en Colombia 1880Documento110 páginasLa Educacion en Colombia 1880Jorge David JimenezAún no hay calificaciones

- La Reforma Educativa de 1908Documento3 páginasLa Reforma Educativa de 1908Rafa Actis CaporaleAún no hay calificaciones

- Trabajo Practico Historia Social y Politica Argentina - Romero Miqueas Kevin GabrielDocumento6 páginasTrabajo Practico Historia Social y Politica Argentina - Romero Miqueas Kevin GabrielMiqueas RomeroAún no hay calificaciones

- 0921 259 - argMSC - Dia Del MaestroDocumento16 páginas0921 259 - argMSC - Dia Del MaestroSabrina BaezAún no hay calificaciones

- Visotsky en Crear Una EscuelaDocumento19 páginasVisotsky en Crear Una EscuelaJessica VisotskyAún no hay calificaciones

- Espacios Que Educan Educacion FisicaDocumento8 páginasEspacios Que Educan Educacion FisicaFlorencia PeraltaAún no hay calificaciones

- Historia de La Educación de Jovenes y AdultosDocumento66 páginasHistoria de La Educación de Jovenes y AdultosKaren CabezaAún no hay calificaciones

- Educacion y Pensamiento Critico-Raquel SosaDocumento4 páginasEducacion y Pensamiento Critico-Raquel Sosarocioarrieta4Aún no hay calificaciones

- Cartilla de Ciencias Sociales y Su Didactica I-CompilacionDocumento218 páginasCartilla de Ciencias Sociales y Su Didactica I-CompilacionAmira pastranaAún no hay calificaciones

- Carta de Julio CaoDocumento9 páginasCarta de Julio CaoPaulina YugeAún no hay calificaciones

- Monografia Educacion SarmientoDocumento10 páginasMonografia Educacion SarmientoAnelhi Tamara Chavez RamonAún no hay calificaciones

- Sarmiento y La Educación. Secuencia Didáctica.: El HistoriadorDocumento6 páginasSarmiento y La Educación. Secuencia Didáctica.: El HistoriadorCarla Marcela RomeroAún no hay calificaciones

- 'Del Barrio A Los Libros'Documento7 páginas'Del Barrio A Los Libros'Sol RodriguezAún no hay calificaciones

- De Simón Rodriguez a Paulo Freire: Educación para la integración iberoamericanaDe EverandDe Simón Rodriguez a Paulo Freire: Educación para la integración iberoamericanaAún no hay calificaciones

- Melendez-Moral, 2012Documento7 páginasMelendez-Moral, 2012Eugenia FiginiAún no hay calificaciones

- Mirta Zaida Lobato Nos Ofrece enDocumento6 páginasMirta Zaida Lobato Nos Ofrece enjoseluisregisAún no hay calificaciones

- DispraxiaDocumento8 páginasDispraxiaCamila SaldíasAún no hay calificaciones

- Estudiar Aprender Razonar y Entender PDFDocumento10 páginasEstudiar Aprender Razonar y Entender PDFVictorAbrahamGuerreroAún no hay calificaciones

- 9.3 Facultamiento de La Enseñanza 3Documento6 páginas9.3 Facultamiento de La Enseñanza 3jersonAún no hay calificaciones

- Cuestionario de Procesos Psicológicos Básicos Segundo BimestreDocumento10 páginasCuestionario de Procesos Psicológicos Básicos Segundo Bimestrevianka sangacheAún no hay calificaciones

- UntitledDocumento107 páginasUntitledDavid PinAún no hay calificaciones

- Neurociencia Aplicada A La Toma de Decisiones Aprendizaje y Comportamiento Parte 1 para Leccion 2 (Pag 1-15)Documento15 páginasNeurociencia Aplicada A La Toma de Decisiones Aprendizaje y Comportamiento Parte 1 para Leccion 2 (Pag 1-15)Juan José MendozaAún no hay calificaciones

- Cuadro Comparativo Tipo de MemoriaDocumento5 páginasCuadro Comparativo Tipo de MemoriaGabriel ZabalaAún no hay calificaciones

- Demencia - Cib PDFDocumento20 páginasDemencia - Cib PDFJorgeAndrésArcosAún no hay calificaciones

- 3 HDocumento14 páginas3 HJosué EcAún no hay calificaciones

- Capítulo GandiniDocumento12 páginasCapítulo Gandiniblanca7portilloAún no hay calificaciones

- Gimnacia Cerebral y AcertijosDocumento16 páginasGimnacia Cerebral y AcertijosHussein Gonzalez JaureguiAún no hay calificaciones

- Trabajo para El Encuentro de Psicólogos. El Trabajo Con Estudiantes Con Discapacidad Visual Okey - 0Documento44 páginasTrabajo para El Encuentro de Psicólogos. El Trabajo Con Estudiantes Con Discapacidad Visual Okey - 0MagdiAún no hay calificaciones

- Preguntas T2 Sociedad Del ConocimientoDocumento8 páginasPreguntas T2 Sociedad Del ConocimientoLuis MurphyAún no hay calificaciones

- Informe Psicopedagógico ModeloDocumento6 páginasInforme Psicopedagógico ModeloDiego SalcedoAún no hay calificaciones

- El Aprendizaje Como Una Estrategia de AdaptacionDocumento12 páginasEl Aprendizaje Como Una Estrategia de AdaptacionMoises Garcia0% (2)

- Alteraciones Cognitivas en Adolescentes Infractores ConDocumento24 páginasAlteraciones Cognitivas en Adolescentes Infractores ConAnaerobiosAún no hay calificaciones