Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Ficha Moche

Ficha Moche

Cargado por

enzomoralesqDescripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Ficha Moche

Ficha Moche

Cargado por

enzomoralesqCopyright:

Formatos disponibles

Ficha

Cultura Moche Lacalle . Morales . Soto

01. Regin u horizonte cultural Costa Norte del Per, Andes Centrales. Los mochica se sitan cronolgicamente entre la cultura Chavn (Horizonte temprano) y la cultura Chim (Horizonte tardo). 02. Localizacin geogrfica La cultura Moche se desarroll en los valles de Lambayeque, Chicama, Moche y Vir. La zona se caracteriz por un desierto atravesado por varios cursos de agua, que desembocan en un ocano particularmente rico en recursos marinos. 03. Clima y fenmenos naturales El clima es principalmente clido, con algunas variaciones de acuerdo con la estacin, y se caracterizaba por tener precipitaciones ms abundantes y persistentes durante el verano, produciendo una sensacin fresca cuando el calor arreciaba y permitiendo el uso de extensiones ms grandes de tierras con fines agrcolas. La corriente de Humboldt, sumada al aporte orgnico de los ros, favorecieron la mantencin de una prodigiosa vida marina en las costas. Peridicamente, cada 15 o 16 aos, las clidas aguas de la Corriente del Nio desplazan a la Corriente de Humboldt, generando efectos devastadores sobre la vida marina. Esta naturaleza dual en constante enfrentamiento representa un desafo permanente para las comunidades de las costas del Per. 04. Vegetacin y animales Vegetacin no muy abundante, con matorrales, formaciones boscosas de espinas, especies arbustivas y otras que para vivir slo requieren la humedad que captan de la atmsfera, debido a las condiciones del clima. No obstante hacia el norte se aprecian con mayor frecuencia algunas especies arbreas como el algarrobo y el faique. Entre las principales especies de flora que existieron en los territorios Moche y que probablemente algunas de ellas hayan tenido su centro de origen en esa regin destacan el maz, frijol, pallar, papa, yuca, camote, pepino, tuna, meln, guayaba, papaya, palta, pacae, lcuma, chirimoya, guanbana, tumbo, calabaza, zapallo, san pedro, achupalla, totora y otras ms. La fauna, por otro lado, estuvo conformada por especies como la llama, el cuy, venado, ocelote, gato monts, puma, zorro, hurn, nutria marina, murcilago, iguana, bho, paca, cndor, gallinazos, gaviotas, guilas, halcones, patos, garzas, gallinetas, gallaretas, camarones, cangrejos, langostas, caracoles, spondylus y peces como el tollo, raya, corvina, pejerrey, sardina, anchoveta, chita, lisa, entre otros. 05. Economa En un comienzo, agromartima, pero despus de su expansin hacia las tierras del interior, desarrollaron sectores agropastoriles. En los valles canalizaron las aguas de los ros para regar extensos campos de cultivo, donde floreca el algodn, el maz, el man y el poroto. Criaban animales domsticos como la llama, el cuy y el perro. De la costa aprovecharon productos marinos, que servan tanto de alimento como de bienes para el comercio con pueblos del

interior. Toda esta actividad econmica generaba excedentes que eran almacenados en silos y graneros, los cuales eran administrados por las autoridades estatales. 06. Concepcin del tiempo y calendarios Estaban regidos por un calendario ceremonial que emulaba el ciclo de la naturaleza, las estaciones, el movimiento de los astros y los principales fenmenos naturales, como el inicio de la poca de lluvias, los solsticios, equinoccios y eclipses de sol y luna. Tenan muy en cuenta la influencia de la Luna en las mareas y las distintas fases que coincidan con el ciclo menstrual femenino. En la Huaca de La Luna los sacerdotes y gobernantes Moches celebraron las principales fechas de este calendario ceremonial, adornando esta pirmide con bellos frisos y altorrelieves multicolores. 07. Transporte La navegacin tuvo singular importancia. Los mochicas se lanzaron al mar sobre sus caballitos de totora. Sus conquistas martimas obedecen a un doble fin: uno inmediato, el de la pesca; el otro, conocer nuevas e inexploradas regiones. En excursiones de importancia emplearon balsas de regulares proporciones que brindaban cmoda ubicacin a varias personas. Con ellas abordaron, primero, los lugares cercanos a su propio territorio, y luego, otros ms distantes, muy especialmente las islas guaneras. En relacin al transporte terrestre, ste tena por objeto el transporte de las personas y de los productos de intercambio, y las de simple transmisin de noticias y mensajes. Para las primeras, contaron con mucha gente destinada al servicio de sus grandes seores, y con rebaos de llamas; para las segundas, con los itzhaqui. Izcaero (mensajeros o portadores). La llama fue uno de los medios de transporte preferidos y ms generalizados, dadas sus condiciones de gran resistencia a la fatiga, hambre y sed, y a su fcil domesticacin. Respecto de la vialidad, las vas mochicas estaban dotadas de todas las comodidades que exiga esa poca. En los restos que estn cerca del pueblo de Chicama se han encontrado vestigios de plataformas que se suceden de trecho en trecho, y que seguramente correspondan a los paradores, pascanas o garitas, destinadas a los viajeros para su descanso o albergue. De ellas se servan con mayor frecuencia los mensajeros. 08. Arquitectura y construccin Arquitectura domstica Construyeron cientos de pequeos ncleos habitacionales, algunos con caractersticas de aldea, dispersos entre los valles y cerca de la costa. Estructura: Construidas con muro de quincha y ramas, revestida de barro sobre una base de piedra, de planta rectangular o cuadrangular; la techumbre era de una o dos aguas apoyada sobre postes de algarrobo. Posean acceso principal y aberturas en los muros para luz y ventilacin. Se agrupaban de a 10 o ms recintos contiguos, sin planeamiento especial, y eran habitados principalmente por campesinos o pescadores El patrn de asentamiento responda en su mayora a su orientacin respecto de los campos agrcolas, adems de sus vastas obras hidrulicas. La naturaleza jerrquica de la cultura se representa mejor en vista de la enorme distancia

entre las aldeas de campesinos y pescadores y las monumentales pirmides y conjuntos habitacionales que forman un mismo conjunto al mayora del tiempo. Arquitectura pblica Principal reconocimiento de esta cultura, las pirmides y grandes edificios eran lugares sacralizados, en donde deba vivir la clase ms encumbrada y poderosa. En el valle del Moche, cerca de Trujillo, se alzan las Huacas del Sol y de la Luna. Huaca del Sol: Ms grande, con forma de pirmide truncada y escalonada, se estima que durante su construccin se ocuparon ms de 140 millones de adobes rectangulares. Medidas: 42 mt. de altura, base de 340 x 160 mt. Su trabajo se tradujo en 8 etapas constructivas, cada una de las cuales consider la elevacin de enormes columnas de adobe, adems de mostrar que el ordenamiento jerrquico de los moches permita este nivel de organizacin de proyectos de ingeniera y arquitectura de forma eficiente. Huaca de la Luna: Edificio de menor tamao, cuya arquitectura combina patios, plataformas, recintos habitacionales y un imponente muro perimetral. 09. Organizacin social y poltica, estratificacin La cultura Moche estaba dividida en 2 estados independientes, Mochica norte: en los valles de Jequetepeque y Lambayeque Mochica sur: en los valles de Moche y de Chicama Se estructuraban mediante una sociedad estratificada y jerarquizada, en la cual los guerreros constituan un pilar fundamental, llegando a ser representado uno de sus poderes polticos como un sacerdote-guerrero. Escalafones sociales: Cie-quich: Rey del valle y de los dominios Moche. Coriec: Rey vencido, subordinado al Cie-quich Sacerdote: encabezado por el sacerdote-guerrero, habitaba los templos piramidales. Pueblo: Campesinos y pescadores. De acuerdo a su arquitectura y planeacin constructiva, se entiende que mantena dentro de su sociedad clasista una suerte de trabajo por contrato, en las cuales grupos de individuos independientes trabajaban para la empresa que vendra siendo guiada por el Cie-quich, trabajando por perodos en la construccin de grandes obras, las cuales sin un ordenamiento altamente jerrquico no habran alcanzado las dimensiones que la mayora mantiene hasta el da de hoy. 10. Sexualidad, roles, representacin y ritos Dentro de su cultura, una de las dicotomas que se hacia especialmente manifiesta era la producida entre lo femenino y lo masculino. Estas dos esferas de la sexualidad Moche se ven a la vez subdivididas. La masculina se divide en machos depredadores (encabezados por el hombre, el pez bonito y el bho) y machos depredados (hombres, ciervos y lobos marinos). Los motivos femeninos por su parte se encuentran en menor profusin, no por tener menos importancia, sino porque el rol de la mujer en el contexto icnico era mucho mas especifica. La categora femenina se traduce en productoras y transportadoras. Lo femenino se reproduce, por eso teje para la vida en la muerte, y transporta a los muertos a esa vida. En las grandes

tumbas encontramos a mujeres acompaando al seor, privilegiado de muy pocas, por ejemplo en la Huaca e la Cruz y la Huaca Rajada. 11. Actividades guerreras La sociedad Moche era en s una sociedad guerrera, desde sus altos cargos con dotes militares hasta sus ciudades-estado en continuo enfrentamiento, al estilo de lo que ocurra con las ciudades griegas o los reinos combatientes de la antigua China. La guerra era el privilegio de los reyes y la alta nobleza militar, y no tena por objetivo la anexin de territorios, sino ms bien la imposicin de tributos y la captura de prisioneros. Dentro de la aristocracia existan cofradas militares y sacerdotales, de las cuales las rdenes ms conocidas son la de los guerreros jaguares y hombres pjaro. Buscando devolverles el favor a los dioses mediante el sacrificio, la guerra para los Moches, al igual que para la mayora de las culturas precolombinas de Per, era considerada en gran medida como un acto ritual, lo cual hace comprensible el poder poltico que mantena el sacerdote-guerrero. 12. Historia Mochica I Valles de Piura, Chicama y Moche Botellas gruesas con asa-estribo y vertederos de labios engrosados pequeas vasijas-retratos y vasos fito-zoo-antropomorfos Mochica II Valles de Piura, Chicama y Moche Botellas gruesas con asa-estribo y vertederos de labios engrosados Mejoramiento de las tcnicas de fabricacin, coccin y pintura de sus vasijas Mochica III Costa norte del Per, Valle de Nepea en el sur hasta regin de Lambayeque en el norte Aumenta la variabilidad de la alfarera, se modifican sus asas y formas. Abundan botellas de asa-simple, jarros efigie, fuentes, entre otros. Mochica IV Costa norte del Per, Valle de Nepea en el sur hasta regin de Lambayeque en el norte. Se alcanza el mayor apogeo del uso de los valles costeros, lo cual se tradujo en un nfasis de la agricultura durante el perodo. Aumenta la variabilidad de la alfarera, se modifican sus asas y formas. Abundan botellas de asa-simple, jarros efigie, fuentes, entre otros. Se incorpora la pintura paisajista en sus vasijas. La extensa cobertura regional alcanzada por estos materiales dejan en evidencia un perodo de mxima hegemona cultural y social de esta cultura. Centro poltico administrativo en la Huaca del Sol y la de la Luna. Mochica V Regin de Lambayeque y valle de Moche Comienza una declinacin de la alfarera, ms atrevida, que termina por dispersarse, dando cuenta de la declinacin de esta cultura.

13. Relacin con otras culturas, traspasos y apropiacin. Herederos de una sucesin de comunidades costeras sedentarias que se remontan hacia el 2500 a.C. Al igual que en varias economas prehispnicas de la regin, el mar jug un rol importante dentro de su configuracin cultural. Botellas gruesas con asa-estribo y vertederos Alfarera cupisnique, emparentada con Chavn. Mochica V se confunde con cultura Huari, de la misma poca, por traspaso cultural entre ellas y similitud de sus costumbres, adems de disminucin de la fuerza cultural de los moches. Su escritura ideogrfica podran ser precursores de los quipus incas. Exista una interaccin cultural y tecnolgica con los pueblos Recuay y Wari 14. Enfermedades Entre las principales enfermedades que fueron plasmadas en la cermica mochica destacan el bocio, el exoftalmos y el mixedema, que evidencia una patologa antigua en el Per como es el cretinismo, manifestaciones venreas como el le (Sfilis proveniente de un contacto con la llama, que la lleva ingnita), casos de ceguera producidos por una conjuntivitis aguda, representaciones de onanistas semiesqueletizados, deformaciones sicticas y lordticas de la columna vertebral, idiocia aguda, casos de hermanos siameses, parlisis faciales, incluso cermicos de labio leporino. Tambin males cutneos, parlisis facial. En algunos casos hubo que acudir a los auxilios quirrgicos, especialmente en situaciones agudas de orquitis (inflamacin del testculo). En todos los vasos erticos y en aquellos que representan los genitales del hombre, se ha observado la falta del prepucio por lo que se cree que los mochicas efectuaban la circuncisin 15. Lenguas Mochica (muchik) o yunca. Se presume que fue la ms antigua de la costa norte. No existi una lengua escrita, sin embargo exista una escritura ideogrfica (sistema nico en el mundo): dicha escritura se basaba en pallares (juda o alubia gruesa propia del Per, similar en tamao a las habas) grabados con signos y rayas y en cordones colgados de uno transversal, con forma de espinazo de pez, que bien podran ser precursores de los quipus incas 16. Culto | religin Haba una nocin de Dioses castigadores, la representacin de dioses decapitadores era muy comn, siendo el decapitador principal Ai Apaec, quien tambin era el dios supremo y la principal deidad de los mochicas. Estos dioses muestran clara influencia de la cultura chavn. Se puede apreciar el parecido en los colmillos y las formas felnicas en algunos. Los Huacas eran los lugares sagrados por excelencia, en los cuales residan los altos cargos religiosos y militares. Los mas conocidos son la Huaca del Sol y la de la Luna, adems de la Huaca Rajada, en la cual se encontr la tumba del Seor de Sipan.

Los sacrificios humanos eran practicados por los mochica con fines religiosos, adems de militares, al ser considerados como un agradecimiento a los dioses. El horscopo Mochica (Pakatnamu) est conformado por 12 signos, representativos cada uno en un mes del calendario normal. JAA GHIIS FAIG agua-enero tierra-mayo junco-septiembre PON SHIAC SHACHE piedra-febrero pez-junio nido-octubre OOG NII NECH candela-marzo mar-julio ro-noviembre JIAN QECHCAN SHI sol-abril canto-agosto luna-diciembre 17. Arte y Artesana Cermica, orfebrera, pintura mural, pintura corporal y el tatuaje, ornamentos tallados. a. Material: Oro, cobre y plata. Calabazas, plumas, cermica, adobe, piedra, hueso, madera, ncar. Color ocre y crema. b. Formas: Carcter antropomorfo, zoomorfo, plantas c. Iconografa: La iconografa mochica se caracteriza por la recurrencia de escenas complejas y se destacan las de la vida cotidiana, las agrcolas, las religiosas (ritos de iniciacin), las militares (captura y sacrificio de prisioneros), las de pesca (matanza de lobos marinos), las de ganadera (cacera de venados) y otras de danzas, de talleres de arte textil y de homenaje a jefes. Se puede observar en las representaciones de escenas escenas erticas, as como tambin en las efigies que muestran jorobados, ciegos, labios leporinos y otras enfermedades. Paralelamente, la sociedad Moche cre un arte naturalista en el que destacan los huacos-retrato. En muchas de las paredes de los grandes centros ceremoniales se han encontrado pinturas murales de sentido eminentemente religioso, pues representan a personajes divinos. Especialmente importantes son los murales de la Huaca de la Luna y del complejo El Brujo. El mural ms famoso de la Huaca de la Luna representa a un personaje antropomorfo conocido como el Demonio de las Cejas Prominentes. En El Brujo hay un gran mural que representa una procesin de prisioneros desnudos y unidos por una soga que caminan hacia su destino final: la muerte que les dar el Decapitador. La metalurgia es otra de las manifestaciones artsticas de apreciado valor simblico y jerrquico. La mayor parte de los objetos suntuarios fue ofrecida para las ceremonias y ritos funerarios. La habilidad de los metalurgos Mochica se traduce en el manejo de variadas tcnicas, como la fundicin, el laminado, el repujado, entre otras. Los ornamentos de oro, plata y cobre fueron trabajados tambin en forma de filigrana, y se aplicaron a elementos decorativos (coronas, collares, narigueras, tembets, orejeras, pinzas para depilacin) y utilitarios (anzuelos, cucharas, vasos). Es necesario resaltar que las joyas de los altos dignatarios estn impregnadas de un fuerte contenido simblico, especialmente en el dualismo oro/plata.

d. Escala: Uso cotidiano, escala de la mano o en relacin al cuerpo humano e. Uso: Domstico y ceremonial. Las vasijas ceremoniales se ofrecan a los muertos y a los dioses para rendirles culto, por eso se elaboraban con la arcilla ms fina y tenan un acabado ms delicado. 18. Textil a. Material: plumas, algodn y la lana de auqunido. Gama de rojos, parecido al xido de fierro b. Iconografa, signos, motivos de representacin: Los textiles muestran el testimonio la interaccin cultural y tecnolgica de esta cultura con otros pueblos como Recuay o Wari y la constante representacin de la figura de un guerrero. Utilizaron las tcnicas de tapiz, gasas, telas dobles, bordados y tejidos pintados. Algunas telas mochicas completamente carbonizadas han sido halladas con los cadveres. c. Escala El estudio del arte textil Mochica se presenta difcil por no contarse hasta hoy con piezas suficientes para emprenderlo satisfactoriamente, por lo que es difcil precisar la escala general que se utilizaba d. Uso Mantos, vestidos, fajas, tocados, lienzos para cubrir muros, y accesorios personales. Tambin se utilizaban como insignias de grupos de personas que desarrollan una misma actividad. Redes de pesca y otros usos de carcter emblemtico como banderas y estandartes e. Colores Gama de rojos, parecido al xido de fierro 19. Msica Instrumentos y narracin. Entre los mochicas existan conocimientos profundos de las leyes y reglas que rigen la acstica, conocimientos que aplicaban a la factura de sus instrumentos Estudios hechos ltimamente nos demuestran que no utilizaron la escala pentatnica (utilizada por los Incas), sino la de siete notas. Lo practicaban tanto hombres, como mujeres y nios Los instrumentos utilizados, adems del canto, eran antaras o zampoa, quena o pingollo, flauta o travesera", pitos o kakllu, trompetas o pututos o quepa, clarn o auka, timbales o huaucar , tambor o tinya, sonajas; esta ltima en algunos casos atadas a las piernas o a la vestimenta como pendientes en los extremos. Los msicos aparecen como personajes importantes en las solemnes ceremonias del culto divino, en la celebracin de los xitos blicos, en las festividades en homenaje a sus grandes jefes, y en toda manifestacin del alma colectiva. Entre ellos, abundan los ciegos en su cermica, tocando quenas y tambores. Fue una profesin lucrativa y muy estimada, y seguramente el msico tuvo en la escala social de este pueblo una buena ubicacin

La msica tena su origen en los sonidos como en las cadas de gotas de agua de lluvia, pacchas, ros; vientos que rozan con las plantas, bullicio de los animales y en general con los fenmenos de la naturaleza como los temibles sonidos producidos por los truenos, etc. 20. Baile Lo practicaban tanto hombres, mujeres y nios y, como todo el arte mochica, estn embebidas de un profundo simbolismo. Las danzas mochicas eran de tres tipos: religiosas, guerreras y populares. La danza de los yungas y los aucas es hermosa parodia de las faenas de la siembra y de la vida agraria en general. Las danzas guerreras mochicas, que figuraban en un mismo plano con las agrcolas en la estimacin de este pueblo, se caracterizaban por movimientos rtmicos bastante bruscos, demostrativos de la energa y pujanza de los guerreros que las desempeaban. En las grandes ceremonias religiosas existan danzas de carcter simblico en las que individuos con mscaras y atavos adecuados representaban la vida de la divinidad humana Ai Apaec, y muy especialmente sus triunfos sobre los demonios. Entre las danzas populares se destacan las realizadas en homenaje de los grandes seores. Los danzarines, cogidos de la mano, siguen a un msico con su tamborcillo. Todos inclinan humildemente la frente en acto de sumisin 21. Sistema indumentario: vestimenta, maquillaje y adornos. Mantos, vestidos, fajas, tocados. La vestimenta de los Moche permite reconocer ciertos grados o diferencias entre los tipos de guerreros: Un primer grupo presenta vestimentas bastante elaboradas y adornada, un segundo grupo se cubre de vestimenta menos elaborada, luce un aspecto regular en su armamento y equipo, finalmente un tercer grupo que lleva nicamente camiseta y trusa complementada con una manta. Sin embargo, se distingue un uniforme Moche que consta de un vestido ordinario complementado en la cabeza con una redecilla y acolchado que se prolongaba hacia atrs, defendiendo la nuca, sobre la cual iba el casco de forma cnica, sujeto por un barbiquejo que portaba defensas circulares de cobre a la altura de los odos. La proteccin se reforzaba con un peto acolchado, al que se aada a veces, placas metlicas. Una gola de grandes proporciones adornaba y protega el cuello y la parte superior del pecho. Un faldelln de tiras con placas metlicas en sus extremos, parecido al usado por los romanos, defenda la parte baja del cuerpo. Adems, grandes muequeras y, finalmente, una pieza metlica en forma de trapecio alargado, hueca en su parte superior donde se encerraban unos cascabeles, penda de la cintura cubriendo la regin coxal (parte posterior de la cintura). Los soldados calzaban abarcas o sandalias, hechas de un fuerte tejido de fibras vegetales, gruesas y planas, sin rebordes, a fin de evitar la acumulacin de las arenas del desierto. Aditamentos adicionales eran una capa larga, de ms de 2 m que les serva de abrigo y ciertos ornamentos de metales preciosos, como narigueras, y que podran haber significado algn grado de jerarqua. Las mujeres utilizaban tnicas sueltas o faldas largas que le cubren hasta las rodillas. En relacin a los ornamentos se encontraron coronas, collares, tembets, pulseras, pendientes de orejas, de labios y narices todas desarrolladas desde la metalurgia para los grandes rangos. Principalmente para el seor Sipn, quien utiliz en vida variados ornamentos, emblemas y atuendos para distintas ocasiones y ceremonias. En su sepulcro, se hallaron ms de 400 joyas.

22. Actividades recreativas: juegos y ocio Los nios conocan la peonza o trompo. Tambin jugaban con una enorme pelota de goma a una especie de Hockey, tambin a un juego similar al tenis, juego que consista en lanzar al aire una pelota con un ancho y pesado arcabuz. Gallos fue un juego que se realizaba con un saquito lleno de arena al que se le aadan unas plumas en un extremo (juego similar al bdminton en la actualidad). 23. Hoy Dentro de la cultura Moche la tcnica de la alfarera fue la mas desarrollada, y la que mayor reconocimiento obtiene hasta el da de hoy. Su trabajo, a partir de moldes y la tcnica de coccin de piezas, dan cuenta de una artesana que logro desarrollarse a lo largo de todos sus periodos para convertirse en una suerte de produccin en masa reconocible hasta el da de hoy. El trabajo de la metalurgia en cobre, oro y plata fue otro de los avances obtenidos por los moches. En cierto modo, eran capaces de convertir el cobre en oro y plata, mediante el uso de procedimientos fisicoqumicos y electroqumicos conseguan darle la apariencia maciza de estos metales preciosos. Podra decirse que fueron de los precursores de este tipo de tcnicas para el trabajo en metales preciosos y no preciosos. 24. Bibliografa y fuentes. Digitales http://cl.kalipedia.com/historia-peru/tema/peru-preincaico/arte- mochica.html?x=20080605klphishpe_9.Kes&ap=3 http://www.lahistoriadelperu.com/2010/05/cultura-mochica.html http://es.scribd.com/doc/7568715/MOCHICA http://www.deperu.com/arqueologia/mochec.html http://www.satrapa1.com/articulos/media/peru/desarrollos_regionales.htm http://riie.com.pe/?a=39681 http://larutadelsol.blogcindario.com/2009/01/00040-la-cultura-moche.html http://www.precolombino.cl/ http://grupos.emagister.com/debate/_eran_pornograficos_los_mochica_/5074-59791/p2 Libros Museo chileno de Arte Precolombino. 1990. Moche, Seores de la Muerte. Santiago, Chile: [s.n]

También podría gustarte

- Chile, "Casablanca: Prehistoria, Patrimonio, Historia"Documento61 páginasChile, "Casablanca: Prehistoria, Patrimonio, Historia"Walter Foral Liebsch100% (1)

- Proyecto Casa HabitacionDocumento16 páginasProyecto Casa HabitacionAdrian Florentino López100% (1)

- Compendio TalaraDocumento96 páginasCompendio TalaraEdgar Bautista40% (5)

- Estudio de Sitio - SechuraDocumento55 páginasEstudio de Sitio - SechuraBrenDaTroncos100% (1)

- Área de Conservación Privada Lomas Del Cerro CampanaDocumento19 páginasÁrea de Conservación Privada Lomas Del Cerro CampanaNelson Béjar Guerra100% (1)

- Mexico The CookBookDocumento12 páginasMexico The CookBookUlises ChavezAún no hay calificaciones

- TP Geografia 3Documento1 páginaTP Geografia 3Lautaro FurmentoAún no hay calificaciones

- Cultura MochicaDocumento77 páginasCultura MochicaNIKOLL LAURA VILLCA100% (1)

- Biodiversidad de La LibertadDocumento5 páginasBiodiversidad de La LibertadAlfonso Xhavier0% (1)

- Causas de La Distribucion de PoblacionDocumento6 páginasCausas de La Distribucion de PoblacionTHANIAAún no hay calificaciones

- Carácter Pacífico Del HabitanteDocumento45 páginasCarácter Pacífico Del HabitanteMarcos Javier Coaquira HuaycaniAún no hay calificaciones

- La Biodiversidad de La Región LibertadDocumento6 páginasLa Biodiversidad de La Región LibertadBrave Hearth50% (8)

- Casablanca Prehistoria Patrimonio HistoriaDocumento61 páginasCasablanca Prehistoria Patrimonio HistoriaWalter Foral LiebschAún no hay calificaciones

- 1° Ficha de Trabajo CC - SS 4to PDFDocumento4 páginas1° Ficha de Trabajo CC - SS 4to PDFSteward TorresAún no hay calificaciones

- Tema N°2-Las Ecorregiones-Mar Frio y Mar TropicalDocumento4 páginasTema N°2-Las Ecorregiones-Mar Frio y Mar TropicalMassiel Segovia100% (1)

- Recursos Naturales de PanamaDocumento7 páginasRecursos Naturales de PanamavaleriejordanfAún no hay calificaciones

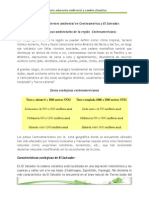

- Historia Del Deterioro Ambiental en Centroamérica y El SalvadorDocumento14 páginasHistoria Del Deterioro Ambiental en Centroamérica y El Salvador'Manuel Carcamo33% (3)

- Culturas (1) - 22222Documento3 páginasCulturas (1) - 22222willian carrasco saucedoAún no hay calificaciones

- Unidad 1Documento20 páginasUnidad 1Carla DiamanteAún no hay calificaciones

- Analisis RegionalDocumento17 páginasAnalisis Regionalclara mendozaAún no hay calificaciones

- ResumenDocumento3 páginasResumenCIELO DARIANA PORLLES OSORIOAún no hay calificaciones

- Problemas de Conservación en Las Regiones Naturales Del PerúDocumento29 páginasProblemas de Conservación en Las Regiones Naturales Del PerúAna Lucia Venegas Grados0% (5)

- Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo PDFDocumento39 páginasReserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo PDFMalusitaAún no hay calificaciones

- GHC 2024Documento18 páginasGHC 2024sequeracaromarifer2008Aún no hay calificaciones

- Capitulo 1 Geografia Economica PDFDocumento14 páginasCapitulo 1 Geografia Economica PDFTaily Lolimar BrewsterAún no hay calificaciones

- Nuestro Espacio Geografico y Su Econnomia A Traves Del TiempoDocumento16 páginasNuestro Espacio Geografico y Su Econnomia A Traves Del TiempoLuis CastellanoAún no hay calificaciones

- Morfologia Del Territorio Peruano y Su Importancia SocioeconómicaDocumento39 páginasMorfologia Del Territorio Peruano y Su Importancia SocioeconómicaAna Cruz PacsiAún no hay calificaciones

- Prehistoria 1 PED Nº2 El Neolítico en Oriente Próximo.Documento23 páginasPrehistoria 1 PED Nº2 El Neolítico en Oriente Próximo.JUAN CARLOS GONZALEZ MONTESAún no hay calificaciones

- Culturas Preincaicas de Los Andes CentralesDocumento8 páginasCulturas Preincaicas de Los Andes Centralesyemoarequipa100% (1)

- 2ºb Secundaria - Material para Cuadro ComparativoDocumento2 páginas2ºb Secundaria - Material para Cuadro ComparativoomarAún no hay calificaciones

- Formativo Cap IV DolmatoffDocumento14 páginasFormativo Cap IV DolmatofftatanjplAún no hay calificaciones

- Culturas Hidráulicas AmazónicasDocumento19 páginasCulturas Hidráulicas AmazónicasLiam tiliner100% (2)

- Los Primeros SedentariosDocumento9 páginasLos Primeros SedentariosRichard Dennïs NinaAún no hay calificaciones

- Archipielago Los Roques TrabajoDocumento4 páginasArchipielago Los Roques TrabajoMariangel FloresAún no hay calificaciones

- Los Mochicas de La Costa Norte Del PerúDocumento15 páginasLos Mochicas de La Costa Norte Del Perújuanhuazu100% (1)

- Barrios Obreros en El Valle de Chicama - BSJPDocumento44 páginasBarrios Obreros en El Valle de Chicama - BSJPBruce JimenezAún no hay calificaciones

- Tesis Sobre Arqueologia y Hoteleria en ManabiDocumento157 páginasTesis Sobre Arqueologia y Hoteleria en ManabiManuel AndradeAún no hay calificaciones

- I-04. Los Ecosistemas Costeros, Insulares y Epic On Tin en TalesDocumento26 páginasI-04. Los Ecosistemas Costeros, Insulares y Epic On Tin en TalesFrancisco ChapelaAún no hay calificaciones

- Mapa de NurembergDocumento4 páginasMapa de NurembergMaria Rosario Diaz HerreroAún no hay calificaciones

- Deprotegido Limon PersicoDocumento52 páginasDeprotegido Limon PersicoAstridCortezAún no hay calificaciones

- IES Loreto 01Documento4 páginasIES Loreto 01Andres GonzalesAún no hay calificaciones

- Biodiversidad Regiones PeruDocumento40 páginasBiodiversidad Regiones PerujuberAún no hay calificaciones

- HAA - SANCHEZ MONTAN EZ - El Arte Precolombino II. EXTRACTOS-Introduccion Cazadores Andinos Andes Meridionales-CerDocumento25 páginasHAA - SANCHEZ MONTAN EZ - El Arte Precolombino II. EXTRACTOS-Introduccion Cazadores Andinos Andes Meridionales-CerJuliaAún no hay calificaciones

- Economia de La Sociedad Andina y AmazonicaDocumento17 páginasEconomia de La Sociedad Andina y Amazonicapaola100% (6)

- Introduccion Al Departamento de BeniDocumento6 páginasIntroduccion Al Departamento de Beniluizcontreras980Aún no hay calificaciones

- Técnicas de Cultivo Indígena y Su Impacto en Los SuelosDocumento4 páginasTécnicas de Cultivo Indígena y Su Impacto en Los SuelosSila Felix100% (1)

- Calamar y Su CulturaDocumento84 páginasCalamar y Su CulturaJorge Villa BarriosAún no hay calificaciones

- 24 Recursos Hidricos en ColombiaDocumento17 páginas24 Recursos Hidricos en Colombialuis11885Aún no hay calificaciones

- Factores de Las Lomas de LachayDocumento4 páginasFactores de Las Lomas de Lachaykevin74699Aún no hay calificaciones

- Costas de Costa RicaDocumento11 páginasCostas de Costa Ricaapi-260963440Aún no hay calificaciones

- Antiguos Navegantes en Los Mares de ChiloéDocumento34 páginasAntiguos Navegantes en Los Mares de ChiloéJavier GuañunaAún no hay calificaciones

- Cultura LimaDocumento19 páginasCultura LimaLadyaldi AlcantaraAún no hay calificaciones

- Adaptaciones de Los Seres Vivos AcuaticosDocumento7 páginasAdaptaciones de Los Seres Vivos AcuaticosSol AntunezAún no hay calificaciones

- MANAUREDocumento5 páginasMANAURESAIDA MARIA GRANADILLO URIANAAún no hay calificaciones

- Guía NOA 2021Documento18 páginasGuía NOA 2021MARIO ENRIQUE FIGUEROAAún no hay calificaciones

- Economía de La Civilización Más Antigua de AméricaDocumento9 páginasEconomía de La Civilización Más Antigua de AméricaLiz AlvarezAún no hay calificaciones

- La Vida en Los Humedales deDocumento6 páginasLa Vida en Los Humedales deluis eduardo ramos rebataAún no hay calificaciones

- Organizador de Conocimientos Unidad 1Documento3 páginasOrganizador de Conocimientos Unidad 1material educativoAún no hay calificaciones

- Medicina tradicional del Pueblo de AltaquerDe EverandMedicina tradicional del Pueblo de AltaquerAún no hay calificaciones

- Distintos Tipos de TextoDocumento4 páginasDistintos Tipos de TextoMiguel Angel Lluen MacalopuAún no hay calificaciones

- Tcnicas de Produccin de Informacin Cuantitativa PDFDocumento6 páginasTcnicas de Produccin de Informacin Cuantitativa PDFsolitatatatataAún no hay calificaciones

- Vertientes HidrograficasDocumento3 páginasVertientes HidrograficasHairo GarciaAún no hay calificaciones

- Catalogo General de Casa y JardinDocumento236 páginasCatalogo General de Casa y JardinoddddAún no hay calificaciones

- Cepsa Troncoil Gas JCG 40Documento1 páginaCepsa Troncoil Gas JCG 40Anibal RiosAún no hay calificaciones

- 10000-89 Realizacion de Estudios Geologicos de DetalleDocumento21 páginas10000-89 Realizacion de Estudios Geologicos de Detallecarrimonn11Aún no hay calificaciones

- Genetica BacterianaDocumento38 páginasGenetica BacterianaMarco Antonio Ramírez EstaraguesAún no hay calificaciones

- Iaia Alb Chu Neg 2020Documento112 páginasIaia Alb Chu Neg 2020Luis Ventura AzurzaAún no hay calificaciones

- Informe PiritaDocumento2 páginasInforme PiritaNicolas MolinaAún no hay calificaciones

- Caracteristicas Windows XPDocumento14 páginasCaracteristicas Windows XPGeovanny ArmijosAún no hay calificaciones

- Proceso Productivo MineroDocumento10 páginasProceso Productivo Minerogilmer antaurcoAún no hay calificaciones

- Proceso de PinturaDocumento8 páginasProceso de PinturaDaycely Miriam Huanca QuispeAún no hay calificaciones

- Decisión Europea Amenazas Transfronterizas1082 - 2013octubre2016 - MédicosTitularesDocumento59 páginasDecisión Europea Amenazas Transfronterizas1082 - 2013octubre2016 - MédicosTitularesHugo AguinagaAún no hay calificaciones

- Convocatoria Meb 23-25 XDocumento2 páginasConvocatoria Meb 23-25 XBernardo Vazquez AguilarAún no hay calificaciones

- Analisis de AguaDocumento4 páginasAnalisis de AguaRaúl FloresAún no hay calificaciones

- Resumen Cap 1 Terapia de JuegoDocumento2 páginasResumen Cap 1 Terapia de JuegoAndrés Vera C100% (1)

- 5 Sulfinización-LeoDocumento19 páginas5 Sulfinización-LeoAnonymous IjwJOF3B86% (7)

- Catálogo Mayorista (Chalecos)Documento21 páginasCatálogo Mayorista (Chalecos)Romina Constanza Riquelme DominguezAún no hay calificaciones

- La Huelga en VenezuelaDocumento13 páginasLa Huelga en VenezuelaPedro Jose Casanova Amador100% (1)

- Anna CampsDocumento5 páginasAnna CampsElena Magdalena ChirilăAún no hay calificaciones

- Testimonios Segunda Guerra M.Documento5 páginasTestimonios Segunda Guerra M.Viviana VillanuevaAún no hay calificaciones

- Normatividad en SoDocumento8 páginasNormatividad en SoAlejandro Velez GaitanAún no hay calificaciones

- Sustitucion NucleofilicaDocumento5 páginasSustitucion NucleofilicaTraneAún no hay calificaciones

- Temari EOIDocumento3 páginasTemari EOIAberdeen StudentsAún no hay calificaciones

- RUBRICA1Documento3 páginasRUBRICA1elvio franco leonAún no hay calificaciones

- Boletos 2Documento1 páginaBoletos 2Jesus PortilloAún no hay calificaciones

- Instrucciones Sonometro Digital Casella Cel 620 Clase 2Documento28 páginasInstrucciones Sonometro Digital Casella Cel 620 Clase 2Paul Neyra LunaAún no hay calificaciones

- Descripción Cibernética de La Terapia FamiliarDocumento19 páginasDescripción Cibernética de La Terapia FamiliarIvan LunaAún no hay calificaciones

- ESTANDAR 413 y 414Documento13 páginasESTANDAR 413 y 414Evelyn FautoqueAún no hay calificaciones