Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Biólogo Ante La Escritura

Cargado por

JESUS HOLGER APAZA MARRON0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

20 vistas10 páginasEste documento discute las dificultades que enfrentan los biólogos al escribir sobre sus investigaciones. Explica que el pensamiento no es lineal, mientras que el lenguaje escrito sí lo es, lo que dificulta la comunicación de ideas complejas. También señala que el proceso de descubrimiento a menudo es intuitivo, mientras que la exposición debe seguir una lógica clara, lo que obliga a los biólogos a reformular su trabajo. Finalmente, argumenta que la escritura científica debe ser un "organismo vivo

Descripción original:

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoEste documento discute las dificultades que enfrentan los biólogos al escribir sobre sus investigaciones. Explica que el pensamiento no es lineal, mientras que el lenguaje escrito sí lo es, lo que dificulta la comunicación de ideas complejas. También señala que el proceso de descubrimiento a menudo es intuitivo, mientras que la exposición debe seguir una lógica clara, lo que obliga a los biólogos a reformular su trabajo. Finalmente, argumenta que la escritura científica debe ser un "organismo vivo

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

20 vistas10 páginasEl Biólogo Ante La Escritura

Cargado por

JESUS HOLGER APAZA MARRONEste documento discute las dificultades que enfrentan los biólogos al escribir sobre sus investigaciones. Explica que el pensamiento no es lineal, mientras que el lenguaje escrito sí lo es, lo que dificulta la comunicación de ideas complejas. También señala que el proceso de descubrimiento a menudo es intuitivo, mientras que la exposición debe seguir una lógica clara, lo que obliga a los biólogos a reformular su trabajo. Finalmente, argumenta que la escritura científica debe ser un "organismo vivo

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 10

El biólogo ante la escritura

AGNES ROBERTSON ARBER

El arte puede transmitirse de generación a generación, y de una

nación a otra, sin el uso de la palabra; pero el conocimiento biológico,

aunque hasta cierto punto puede comunicarse a través de medios visuales

directos, se mantiene vivo y se transmiten esencialmente por medio del

lenguaje. El biólogo, por tanto, está obligado a cumplir con las funciones

de un escritor, quiéralo o no.

Para expresar los resultados de su trabajo, el investigador se topa con

varias dificultades. Una de éstas es la resistencia a someter sus ideas a la

dura prueba de la pluma. El pequeño que dice “¿cómo saber lo que pienso

o hasta no escuchar lo que digo?” ha llegado a la raíz del problema.

Muchos biólogos deben haber tenido la experiencia de repetir la

confesión de Descartes: “a menudo las cosas que me han parecido

verdaderas cuando comencé a concebirlas me han resultado falsas cuando

las he llevado al papel”.

Otro obstáculo, no inherente a la ciencia; es que, en virtud de las

limitaciones naturales tanto de la lengua como de la pluma, las palabras

sólo pueden ser ordenadas en una secuencia lineal simple, con respecto al

tiempo en el habla, y dependiente del orden espacial en el texto. La

experiencia sobre el pensamiento sugiere que en realidad éste se mueve

en una retícula (quizá multidimensional) y no a lo largo de una línea

simple. Aun quienes no puedan aceptar la metáfora de la retícula podrían

estar de acuerdo en el que el pensamiento es como un río de remolinos e

incluso contraflujos que, considerado como un todo, avanza en una

dirección. Ni una retícula ni un rió pueden simbolizarse adecuadamente

con una sucesión lineal de palabras. Un informe escrito es tan sólo una

hebra hilada artificialmente en forma de cadena ya que, en la trama de

pensamiento de la que se deriva, los elementos están interconectados de

modo más complejo. Haller reconoció esto hace casi doscientos años

cuando, al hablar de las relaciones entre las monocotiledóneas, dijo: “La

naturaleza ha vinculado sus tipos [de las monocotiledóneas] dentro de

una red, una cadena, ya que no se puede expresar verbalmente más de

una cosa a la vez”. La incapacidad de la que Haller se lamentaba era

superada en ocasiones en la literatura no científica. Laurence Sterne, y

ciertos escritores modernos influenciados por él, han considerado y

tratado de definir el comportamiento complicado y no lineal de la mente

humana como algo que se desplaza de un lado a otro sin tomar en cuenta

los grilletes de la secuencia temporal. Pocos biólogos osarían arriesgarse a

tal experimento. El carácter no lineal del pensamiento se ejemplifica

cuando Bonsaquet intenta usar “implicación” en lugar de la forma de

argumentación característica de la lógica y el razonamiento “discursivo”.

Los biólogos pueden muy bien simpatizar con esto, pues quizá vaya más

acorde con sus puntos de vista que con los de los físicos o los químicos.

Otra grave dificultad que afecta a los biólogos consiste en que su

modo de exposición, si ha de ser del todo clara, debe seguir vías

diferentes de las que, en la práctica, ha seguido para llegar a sus

resultados. Esto es análogo a lo que Aristóteles ya sabía: es distinta la

naturaleza de una cosa a la manera en que puede representar su origen. A

propósito de sus contemporáneos de la academia, escribe: “dicen que al

escribir la génesis del mundo hacen lo que en un geómetra al construir

una figura: sin implicar que el universo alguna vez comenzó a existir,

facilitan la comprensión exhibiendo el objeto, como a la figura, en proceso

de formación”. La forma de una esfera, por ejemplo, se entiende mejor

cuando se describe como resultado de la rotación de un semicírculo, aun

cuando en realidad no sea producida por este método. De la misma

manera se justifica de quien, al preguntársele qué es una escalera de

caracol, lo explica mediante un movimiento espiral de su mano, aunque

nadie imagine que la escalera se originó por medio de un movimiento tal.

La profunda diferencia entre el modo de descubrimiento y de

exposición dista mucho de ser característica de la biología; en muchos

otros campos del saber las conclusiones se alcanzan intuitivamente, y sólo

hasta después se construyen las rutas francas que conducen hasta ellas.

En palabras atribuidas al gran matemático Gauss: “Tengo los resultados

desde hace tiempo, pero aún no sé cómo llegar a ellos.” De igual manera,

quizá la forma geométrica que Newton usó para exponer los Principia no

guarda parecido con el proceso mental mediante el cual llegó a sus

resultados.

La necesidad del biólogo de exponer su trabajo en forma tal que sea

entendido significa que toda la investigación ha de ser reformulada en el

pensamiento antes de adquirir una forma escrita. De hecho, si el

investigador tratara de detallar todos los caminos truncados que ensayó

antes de encontrar la ruta final, el lector se perdería en los recovecos de

un tortuoso laberinto y renunciaría al intento de seguirlo. Esta necesidad

de cambiar de método de trabajo a método de exposición puede explicar

en parte la reticencia y disgusto que los biólogos a menudo experimentan

cuando se acerca la hora de redactar su trabajo, aunque hayan disfrutado

al hacerlo. El acto de deslizar la pluma sobre el papel está expuesto al

riesgo de parecer ajeno y falaz. Pero no hay escape a las verdades que el

biólogo debe escribir, y esa escritura es un arte; más aún, un arte

altamente simbólico. La imagen que el biólogo tiene de lo que ha

observado, y lo que reflexionado acerca de ello, puede comunicarse sólo

por medio de conjuntos de pequeños símbolos convencionales —un

limitado repertorio cuya importancia depende enteramente de una

tradición acordada. La formulación verbal o visual del pensamiento

científico está condicionada, como en cualquier otra forma de expresión,

por el instrumento que se elige para tal formulación. Cuando un biólogo

usa las palabras para describir un organismo, o cuando lo dibuja, tiene el

mismo objeto ante sí, y en ambos casos su intención es la misma:

delinearlo de manera tal que pueda comunicar lo que percibe y piensa del

objeto. Pero la representación en los dos medios es completamente

diferente. Por un lado tienen limitaciones, y por el otro, debido a su

naturaleza, cada uno está dotado de una importancia especial y particular.

El medio verbal de suyo presenta grandes dificultades, pero los

investigadores tienen manera de poner ojo ciego a tales obstáculos y no

se percatan de que dominar la escritura exige una disciplina mental más

rigurosa que la requerida para volverse experto en la técnica de

laboratorio más refinada. Para muchos de nosotros, dominar el medio

verbal sólo puede lograrse a través de un esfuerzo severo y prolongado.

No obstante, muchos biólogos parecen considerar el proceso de

escritura como una tarea tediosa y mecánica de la que hay que

desembarazarse con el mínimo esfuerzo. Los resultados son lamentables,

tanto para el autor como para el lector: el lenguaje caótico reacciona

contra el pensamiento y lo reduce, también al caos. William Blake percibió

con especial agudeza que el pensamiento y su expresión no podían

separarse, aunque estaba lejos de ser un esclavo del lenguaje. Escribió:

“He escuchado a mucha gente decir 'dadme las ideas. No importa las

palabras que se use'.” A lo cual replica: “Las ideas no pueden darse sino

justo con las palabras apropiadas”. Esta sentencia es tan cierta para las

ciencias como para las humanidades, y podría muy bien escribirse en las

paredes de todo laboratorio de biología.

Cuando Platón hizo que Sócrates declarara que todo discurso debería

ser una criatura viva con sus miembros en la debida proporción, estaba

señalando la cualidad crucial del escrito científico. Coleridge debe haber

tenido en mente este pasaje cuando aludió a “esa actitud de capacita al

hombre para prever la totalidad de lo que va transmitir, y para acomodar

las distintas partes según su importancia relativa... en un todo

organizado”. Quienes escriben ficción sienten a veces que lo que han

escrito desarrolla una vida independiente. En Dante esto llega al rojo

blanco: les confiere personalidad a sus odas y se dirige a ellas como si se

tratara de criaturas vivas. En sus mejores momentos, los escritores de

biología, en pequeña medida y a distinto nivel, logran el placer de sentir

que lo que han escrito nació entre sus manos —de hecho, a menos que

esto suceda, hay poca oportunidad de que el resultado forma un

organismo y no un aparato. Es una desgracia que la actitud ultra objetiva

que la tradición científica inculca al biólogo a menudo milite contra la

vitalidad de su trabajo en el ámbito de un todo orgánico. Los “hechos”

adquiere demasiada importancia y hay tanto temor justificable hacia el

elemento personal en la interpretación que con frecuencia se ofrece un

mero conjunto de datos yuxtapuestos, y no algo característicamente vivo

cuyas partes se relacionen unas con otras y con el todo. Las notas de

investigación no deberían parecer un montón de piedras apiladas, o como

dijera Vasari a propósito de los edificios, no deben parecer “construidos,

sino nacidos”. Tanto en arquitectura como en el trabajo científico creativo,

la expresión debería tener un contenido que fuera más allá de la visión del

escritor. Aunque el arquitecto de una catedral puede visualizar

vívidamente la forma final de su arte, quizá no pueda conocer de

antemano y con exactitud la impresión que el todo o las partes causarán

desde cada punto de observación y bajo cada condición futura de

atmósfera y de luz. Puede muy bien ocurrir que quienes visiten la obra en

los siguientes años detecten aspectos de exquisita calidad que, aunque

debidos al genio del arquitecto, nunca atrajeron su atención. Los escritos

biológicos pueden también en ocasiones alcanzar un nivel que trascienda

la conciencia del escritor, pero esto sólo puede ocurrir cuando las ideas se

funden en el pensamiento, proceso que exige un severo esfuerzo mental

del que no siempre es capaz el investigador, cuya desarrollada destreza

visual y manual le exigen una permanente ocupación, con lo que agota la

energía necesaria para el trabajo intelectual puro.

Uno de los factores adversos a la totalidad orgánica en el escrito

biológico es el excesivo uso de la cita. El intento, por ejemplo, de

establecer la situación presente de alguna controversia o de abordar los

aspectos históricos de un asunto es ideal para degenerar en una serie de

citas heterogéneas sobre las que el lector difícilmente puede fijar la

atención, y las cuales dan la impresión de una compilación sin vida de

notas inconexas. Aunque el uso de la cita puede en principio parecer

indicativo de modestia, es en realidad un dispositivo de auto-defensa que

la mente usa para eludir el trabajo y transferirlo a la audiencia.

Samuel Johnson insistió mucho en la importancia de anotar las

observaciones en el acto. De hecho dijo lo que un biólogo moderno podría

decir si ataviara sus ideas con el soberbio lenguaje del siglo XVIII: “Aquel

que no ha hecho el experimento, o que no está acostumbrado a exigirse

exactitud rigurosa, difícilmente creerá lo mucho que unas cuantas horas le

quitan a la certeza de la comprensión y a la nitidez de las imágenes; cómo

la sucesión de objetos se verá rota, cómo las partes, cómo las partes

separadas se confundirán, y cómo muchas características particulares y

diferencias se comprimirán y aglutinarán en una idea burda y general.”

Reconocer el valor de lo inmediato no es la única característica en la

que la literatura científica no debe temer una comparación con otras

formas de literatura. Una segunda cualidad, no menos admirable, es que,

en el mejor de los casos, consiste principalmente de verbos y sustantivos,

los huesos y tendones del lenguaje. Pocos científicos producen trabajos

“demasiado ornamentados con tropos retóricos, que como brumas

empañan la ventana... y crean oscuridad en el lugar.” En un escrito de un

investigador surgen naturalmente la simplicidad y la carencia de

ornamentos extensos, porque es poca la tentación de escribir si no se

tiene algo que decir. El Investigador no es un mero “escritor” a la

búsqueda de un tema sobre el cual ejercer la pluma. Esto es una fortuna,

ya que, en palabra de Renana, “la regla fundamental del estilo es tener en

consideración solamente la idea que se quiere trasmitir y, en

consecuencia, tener una idea.”

En ocasiones los científicos desprecian “el estilo”, ya que no lo

entienden en el sentido de Renan, sino como una especie de decoración

“literaria” superficial que se agrega al final; pero en realidad el estilo es la

esencia del trabajo. Si el pensamiento se conforma con delicada economía

y se hace vigoroso, definido y manejable, y si las palabras lo materializan

con absoluta precisión, de modo que el contenido y la forma están

indisolublemente fusionados, se alcanza sin buscarla esa elusiva cualidad

denominada estilo. Esta receta es tan difícil de seguir como fácil de

platicar.

Cuando el biólogo compara otras disciplinas intelectuales con la suya

propia puede muy bien sentir que la literatura de su campo se distingue

por la meticulosa atención para citar autoridades. Al leer un libro de

filosofía, por ejemplo, no puede más que sentirse impresionado por la

forma en que los autores modernos a menudo se preocupan poco por

diferenciar entre lo que es original suyo y lo que se deriva de otros

autores.

Para transmitir de manera escrita lo que quiere decir, el biólogo tiene

que enfrentarse a muchos obstáculos. Uno de éstos es que, acostumbrado

a expresarse a manera de conferencia, tiende a no conceder el hecho de

que la palabra escrita carece de matices como los que se consiguen

mediante variaciones en el ritmo, el tono y el énfasis, y que ayudan mucho

a la comprensión de un discurso. Al escribir, estos matices pueden en

parte traducirse como puntuación. Puesto que la claridad de expresión es

la principal necesidad del biólogo, a menudo encuentra que el método de

hacer pausas le es muy útil. Puede decirse muy superficialmente que los

puntos indican las pausas que un buen lector haría para captar el

significado tan claramente como sea posible. En la versión escrita de un

discurso, sin embargo, el orden de las palabras y el balance interno y

externo de las oraciones es incluso de mayor utilidad que la puntuación

para cubrir el lugar que ocupan las sutilezas de la voz.

Otra fuente más de preocupaciones se le revela al biólogo: la dificultad

inherente a la naturaleza de las palabras. En las disciplinas físico-químicas,

y en aquellos aspectos de la biología conformados con la misma

estructura, las palabras tienden a ser consideradas como entidades

perfectamente diferenciadas y definibles. Tal discontinuidad y

delimitación chocan con la cualidad del ser vivo, que no sólo se encuentra

en cambio constante, sino que posee un aura o zona fronteriza que se

mezcla gradualmente desde el centro de su propia individualidad hacia el

ambiente. No obstante, no hay razón por la que el biólogo no debiera,

para sus propósitos personales, hacer más uso de los aspectos literarios

del lenguaje de lo que al físico le parece necesario. En lugar de pensar en

su escrito como un mosaico de palabras separadas, cada una con su regida

e inescapable denotación, puede reconocer que el todo ha de predominar

sobre los elementos que lo conforman, y que si las palabras individuales

se extirpan de esta totalidad, pierden su valor. También está en libertad

de usar las enriquecedoras alusiones del significado por asociación del que

se puede echar mano para referirse a imágenes mentales complejas y

para “insinuar significados distintos del de las meras palabras como tales,

distintos de los que parecen implicar”.

La tarea del biólogo se debate en el terreno situado entre las ciencias

físicas y las humanidades; cumple los requerimientos del lenguaje literario

y al mismo tiempo debe hacer uso de términos científicos perfectamente

definidos. Desafortunadamente, cuando éstos no consisten en palabras

nuevas, a menudo son adaptados quitándoles la plenitud de significados

que han adquirido por su propio crecimiento y desarrollo al paso de los

años. Cuando, por ejemplo, se adopta una palabra del lenguaje común con

el fin de formar un nuevo término biológico, su connotación generalmente

se estrecha. Esos viejos nombres populares tales como “hoja”, “semilla” o

“raíz” abarcan un campo mucho más amplio en el lenguaje común que

cuando se usan en un sentido estrictamente botánico. Desde una

perspectiva científica, un grano de trigo deja de ser una “semilla”, y la hoja

de una rosa no es (salvo en cierto sentido hipotético) una “hoja”. El

significado de una palabra se convierte en un término científico puede

reducirse tanto en profundidad como en amplitud. La palabra “especie”,

por ejemplo, tiene menos significado en la actualidad del que tenía en la

fase pre-científica, cuando se le relacionaba con la “forma” eterna

encarnada en cada individuo. La secuencia de fases históricas por las que

pasa el lenguaje científico está cargada de significados. Las primeras

observaciones que el ser humano hizo acerca de las cosas naturales no

pudieron haber sido expresadas sino en su vocabulario primitivo. Luego, a

medida que la perspectiva científica se fue extendiendo y definiendo, se

hizo necesaria una terminología técnica, con lo que la ciencia pasó a una

fase en la que dejó de ser “entendida por la gente”, pero esto fue una

mera transición. Cuando el lenguaje en el que se expresa la ciencia es

incomprensible salvo para los iniciados, es señal de que el modo de pensar

no ha alcanzado su máximo. En el momento en el que el tema alcanza su

límite extremo, sus generalizaciones trascienden los límites técnicos, y

puede expresarse nuevamente en términos comunes: “La rueda deviene

en círculo completo.” Podemos percibir un parelismo simbólico en las

etapas de iniciación del budismo zen. Antes de que un hombre trate de

entender el zen, para él las montañas son montañas y los lagos son lagos.

Al ir adentrándose en el estudio intensivo, las montañas dejan de ser

montañas y los lagos lagos; pero finalmente, cuando el aspirante ha

alcanzado la meta y se halla en paz, vuelve a mirar las montañas como

montañas y lagos como lagos. En esta secuencia, como en el desarrollo del

lenguaje científico, las palabras se liberan gradualmente de las

limitaciones del noviciado y gana en profundidad. “Montañas” y “lagos”

tienen mucho más significado al final que al comienzo.

Al valorar las cualidades de la literatura biológica debe aceptarse —

aunque con reservas— la paradoja de que en ocasiones la escritura pobre

puede servir para ciertos propósitos científicos más eficientemente que

aquella que es intrínsecamente mejor. El biólogo no escribe sólo para su

coterráneos, sino también para quienes hablan otra lengua. Pretende

tanto que su trabajo sea comprensible para el extranjero que lo lea en el

idioma original, como traducible para aquellos que desconocen su lengua.

En general, una condición para escribir bien es manejar un vocabulario

extenso provisto de una amplia gama de palabras alternativas para

expresar distintos matices de significados; otra condición es el dominio

absoluto del idioma. Por desgracia, sin embargo, tanto un vocabulario rico

como un estilo idiomático representan serios obstáculos para la

comprensión de un lector extranjero. No obstante, preocuparse

excesivamente por hacerse entender con facilidad puede ser un error

fatal, ya que el tipo de claridad que facilitara la traducción, y que de hecho

requiere el público que lee libros científicos, puede resultar, visto de

cerca, una falsa simplicidad debida al sacrificio de lo esencial. El bosquejo

a tinta de un paisaje puede ser mucho más claro que su correspondiente a

color, pero en éste la bruma y los efectos de tinte y luz que en un dibujo

en blanco y negro sólo pueden sugerirse logran su completa expresión. El

color, por tanto, aproxima más a una representación de la verdad que las

líneas definidas de la tinta. La traduce de un paisaje al blanco y negro

exige un método que recuerda, en relación con la escritura, una

abundante poda que facilita el tema, pues enfoca unos cuantos factores

relacionados. El proceso está sujeto a desembocar en la abstracción la

cual lo concreto de la realidad se pierde de vista.

Más aún, la extrema claridad puede ir contra sus propios fines, no sólo

por un exceso de poda sino también por la eliminación total de aquellos

pasajes difíciles que mantienen alerta al lector y lo estimulan para hacer

un esfuerzo de comprensión. Especialmente en la literatura científica en

francés, la llana claridad del lenguaje exige tan poco esfuerzo al estudiante

que, después de pasar el ojo complaciente por las hojas durante un rato,

puede de pronto percatarse de que su atención ha sido tan seducida por

el límpido fluir de las palabras, que no ha podido captar el significado de lo

que ha leído.

Los riesgos que surgen de las sobrelucidez y la sobresimplificación son

más conspicuos en la divulgación de la ciencia. La tendencia actual es

expresar al menos los resultados principales del trabajo científico en

forma tal que aquellos que nunca han trabajado en el tema imaginen que

pueden entenderle. Cabe recordar que sir Isaac Newton de alguna manera

se propuso esta meta, pero después se arrepintió. Al principio intentó

escribir el libro III de los Principia (El sistema del mundo) de manera que

pudiera ser leído por mucha gente, pero finalmente decidió reducir el libro

a la forma de proposiciones comprensibles sólo para aquellos que habían

dominado los principios establecidos en los primeros libros. Se guardó de

los peligros de una exposición fácil que llevará a lector a suponer que

había logrado, sin dificultad, conclusiones a las que no puede llegarse si no

es por la lucha larga y penosa de la inteligencia preparada.

Del escritor de biología no sólo se espera claridad, no importa el costo,

sino también brevedad, especialmente en las revistas científicas, La

necesidad de ser breve puede en verdad representar muchas ventajas,

Coleridge, cuya prosa tendía a tornarse difusa, a menudo lograba

expresiones muy concentradas en las notas marginales que redactaba en

sus libros y en los de sus amigos, ya que no había alternativa más que

someterse a la limitación de espacio. En el texto científico, sin embargo, la

brevedad es a menudo más peligrosa que benéfica. El literato puede en

ocasiones aspirar a producir una joya de aforismo mediante el trabajo

inmisericorde y lapidario, y puede regocijarse al mirarlo crecer “poco a

poco, bellamente pequeño”; pero es peligroso para el biólogo adoptar la

técnica de la brevedad absoluta —para él, la parsimonia verbal nunca

puede tener más que valor relativo. La brevedad puede ser el espíritu del

ingenio, pero nunca el espíritu de la ciencia. En general la brevedad sólo

puede lograrse sacrificando muchos detalles y muchos juicios sobre las

afirmaciones, que deben formar parte de los informes aun cuando sean

insulsos y aburridos. Si todos esos elementos se eliminan, los

desplazamientos de uno a otro punto del discurso se precipitan, mientras

que la meta de su argumentación puede apreciarse más plenamente si se

llega a ella por una ruta más larga que dé oportunidad al lector de

aclimatarse en el camino.

El asunto de la brevedad en los escritos científicos está relacionado

con el tamaño de los libros. Se ha sugerido que la limitación

“convencional” a la cantidad que puede incluirse en un trabajo ejerce una

fuerte influencia sobre su contenido. Es cierto que, aunque dentro de

límites tolerablemente amplios, los libros cumplen con la exigencia de

tener un tamaño promedio conveniente al tamaño de los libreros; pero es

de dudarse si el factor número —de— palabras, al cual está íntimamente

relacionado el tamaño del libro, puede denominarse meramente

“convencional”. Idealmente el autor de un libro que no sea puramente un

trabajo de referencia debería escribir tanto como el lector pueda hacer lo

propio (y no más) a un ritmo normal y en un periodo razonable. El

tratamiento que el autor dé a su material está, por lo tanto, condicionado

por las reacciones anticipadas del lector, que dependen a su vez de

limitaciones físicas del ojo humano y, más aún, de las limitadas

capacidades del cerebro humano.

También podría gustarte

- Sexualidades: imperativos y atmósferas: Reflexiones desde la antropología del comportamientoDe EverandSexualidades: imperativos y atmósferas: Reflexiones desde la antropología del comportamientoAún no hay calificaciones

- Taller Pelicula de Milagro en La Celda 7Documento5 páginasTaller Pelicula de Milagro en La Celda 7Ingeniera De Planeación SIGPE100% (6)

- Cap. 2 Esperanza de Pandora.Documento2 páginasCap. 2 Esperanza de Pandora.Mathias100% (1)

- Introducción a una fenomenología de la vida: Intencionalidad y deseoDe EverandIntroducción a una fenomenología de la vida: Intencionalidad y deseoAún no hay calificaciones

- Historia sencilla de la filosofíaDe EverandHistoria sencilla de la filosofíaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)

- Metáforas y modelos científicos: El lenguaje en la enseñanza de las cienciasDe EverandMetáforas y modelos científicos: El lenguaje en la enseñanza de las cienciasAún no hay calificaciones

- Que Es La Psicologia. Talak. SeleccionadoDocumento14 páginasQue Es La Psicologia. Talak. SeleccionadoMaria Ester FonsecaAún no hay calificaciones

- Lovejoy His IdeasDocumento28 páginasLovejoy His IdeasPavel CimbraAún no hay calificaciones

- Lovejoy - Reflexión Sobre La Historia de Las IdeasDocumento28 páginasLovejoy - Reflexión Sobre La Historia de Las IdeasCG100% (1)

- Las Relaciones Entre La Historia y La Filosofía de La CienciaDocumento14 páginasLas Relaciones Entre La Historia y La Filosofía de La CienciaCarlos AbdónAún no hay calificaciones

- El Conflicto Entre Continentales y Analiticos Luis Saez RuedaDocumento479 páginasEl Conflicto Entre Continentales y Analiticos Luis Saez RuedaDavid GarciaAún no hay calificaciones

- Qué Es La Estética (George Santayana)Documento7 páginasQué Es La Estética (George Santayana)davidserr100% (1)

- 17 Introducción Al Constructivismo Radical - Ernst Von GlasersfeldDocumento17 páginas17 Introducción Al Constructivismo Radical - Ernst Von GlasersfeldAnonymous x82e9Nb0100% (2)

- LovejoyDocumento15 páginasLovejoyGeovanaAún no hay calificaciones

- Las Funciones de La Filosofia - Alejandro Tomasini BassolsDocumento15 páginasLas Funciones de La Filosofia - Alejandro Tomasini BassolsMopsoAún no hay calificaciones

- La Ciencia Como Metáfora - GalánDocumento13 páginasLa Ciencia Como Metáfora - GalánANDREA CAROLINA PARIONA RAMOSAún no hay calificaciones

- Categorías Piercianas y KantDocumento103 páginasCategorías Piercianas y KantgrviteAún no hay calificaciones

- Augé, M. y Colleryn, J. P. (2005) - El Trabajo de Campo, La Lectura y La EscrituraDocumento3 páginasAugé, M. y Colleryn, J. P. (2005) - El Trabajo de Campo, La Lectura y La EscrituraSandy ReyAún no hay calificaciones

- ProspectusDocumento15 páginasProspectusLuciano Martin OvejeroAún no hay calificaciones

- Redondo Pablo Wittgenstein Presentacià NDocumento6 páginasRedondo Pablo Wittgenstein Presentacià NJOSE LANGARICAAún no hay calificaciones

- Gregory Bateson 1979 Espiritu y NaturalezaDocumento29 páginasGregory Bateson 1979 Espiritu y NaturalezaMartín A. ProperziAún no hay calificaciones

- FM2 Planchas, Trabajos y TrazadosDocumento6 páginasFM2 Planchas, Trabajos y TrazadosCésar Antonio Cárdenas Cárdenas0% (1)

- La naturaleza social de nuestra especie: El fundamento científico de las constelaciones de sistemasDe EverandLa naturaleza social de nuestra especie: El fundamento científico de las constelaciones de sistemasAún no hay calificaciones

- Teoria Del Estado, Fundamentos de Filosofia PDFDocumento216 páginasTeoria Del Estado, Fundamentos de Filosofia PDFWicho Luis Fernando Casillas92% (25)

- Quinta Sesión Los ConectoresDocumento8 páginasQuinta Sesión Los ConectoresMonica ZapataAún no hay calificaciones

- El Lenguaje Del CambioDocumento2 páginasEl Lenguaje Del CambiopsicologovegaAún no hay calificaciones

- Traducción Automática El Fantasma en La Máquina - Arthur Koestler (1969)Documento828 páginasTraducción Automática El Fantasma en La Máquina - Arthur Koestler (1969)Chango CoronelAún no hay calificaciones

- Roger ScrutonDocumento16 páginasRoger ScrutonJavier Medina GarzaAún no hay calificaciones

- Split PDF 20220901 01.07.02Documento23 páginasSplit PDF 20220901 01.07.02FERNANDA RODRIGUEZ D�AZAún no hay calificaciones

- Goldmann Lucien El Hombre Y Lo Absoluto PDFDocumento59 páginasGoldmann Lucien El Hombre Y Lo Absoluto PDFrainbowAún no hay calificaciones

- Guía para Realizar Un Ensayo de InvestigaciónDocumento17 páginasGuía para Realizar Un Ensayo de InvestigaciónLázaraAún no hay calificaciones

- Jung Carl Gustav La Interpretacion de La Naturaleza YLa PsiqueDocumento124 páginasJung Carl Gustav La Interpretacion de La Naturaleza YLa PsiqueSebastian Alonso Carrion SorianoAún no hay calificaciones

- Peirce Charles S - Que Es El PragmatismoDocumento16 páginasPeirce Charles S - Que Es El PragmatismoHeberto AlbornozAún no hay calificaciones

- El Debate Piaget VigotskyDocumento18 páginasEl Debate Piaget VigotskySonia CastroAún no hay calificaciones

- Chomsky Aspecto Creador Del Lenguaje 1Documento10 páginasChomsky Aspecto Creador Del Lenguaje 1spanishgalAún no hay calificaciones

- Rodríguez-Un Mundo A Su Medida La Construccion deDocumento57 páginasRodríguez-Un Mundo A Su Medida La Construccion deIvillab IpcAún no hay calificaciones

- Nicol EnsayoDocumento36 páginasNicol EnsayoFrancisco RangelAún no hay calificaciones

- Conceptos de Espacio PDFDocumento244 páginasConceptos de Espacio PDFRodolfo Tomás Calles100% (1)

- Unidad 02Documento28 páginasUnidad 02cioranoAún no hay calificaciones

- El Ensayo. Complejidades e Interpretaciones - Catálogo Digital de Publicaciones DCDocumento8 páginasEl Ensayo. Complejidades e Interpretaciones - Catálogo Digital de Publicaciones DCEmy AmayaAún no hay calificaciones

- TesinaDocumento5 páginasTesinaEulogik CarmonaAún no hay calificaciones

- Naturaleza Humana - Debate Foucault - ChomskyDocumento38 páginasNaturaleza Humana - Debate Foucault - ChomskyFranciscaPerdomoAún no hay calificaciones

- Alejandro Raiter - Lenguaje y Sentido ComunDocumento210 páginasAlejandro Raiter - Lenguaje y Sentido ComunMatías DragoAún no hay calificaciones

- Del Vacío Clásico Al Vacío CuánticoDocumento20 páginasDel Vacío Clásico Al Vacío CuánticoraalbeautorAún no hay calificaciones

- Jung, Carl Gustav - La Interpretacion de La Naturaleza y La PsiqueDocumento124 páginasJung, Carl Gustav - La Interpretacion de La Naturaleza y La PsiqueCarlosgustavo100% (27)

- Habria Que Reahecer La Semiotica - Eric Landowski (29 Pag)Documento29 páginasHabria Que Reahecer La Semiotica - Eric Landowski (29 Pag)algarrobina1966Aún no hay calificaciones

- José Gaos en México:: Una biografía intelectual 1938-1969De EverandJosé Gaos en México:: Una biografía intelectual 1938-1969Aún no hay calificaciones

- El sinsentido del sentido: o el sentido del sinsentidoDe EverandEl sinsentido del sentido: o el sentido del sinsentidoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (11)

- El error de Le Corbusier. Estudio reconsiderado de los métodos de proporciónDe EverandEl error de Le Corbusier. Estudio reconsiderado de los métodos de proporciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)

- Contrapolíticas de la alquimia: Un ensayo en imágenesDe EverandContrapolíticas de la alquimia: Un ensayo en imágenesAún no hay calificaciones

- Viñetas de posguerra: Los cómics como fuente para el estudio de la historiaDe EverandViñetas de posguerra: Los cómics como fuente para el estudio de la historiaAún no hay calificaciones

- Imagen, lenguaje e ideologíaDe EverandImagen, lenguaje e ideologíaVíctor del RíoAún no hay calificaciones

- Ciencia y Filosofía: Aspectos ontológicos y epistemológicos de la ciencia contemporáneaDe EverandCiencia y Filosofía: Aspectos ontológicos y epistemológicos de la ciencia contemporáneaAún no hay calificaciones

- Observaciones sobre la "Rama Dorada de Frazer"De EverandObservaciones sobre la "Rama Dorada de Frazer"Aún no hay calificaciones

- La modernidad cartesiana: Fundación, trasformación y respuesta ilustradasDe EverandLa modernidad cartesiana: Fundación, trasformación y respuesta ilustradasAún no hay calificaciones

- La imaginación: El taller de la menteDe EverandLa imaginación: El taller de la menteCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)

- Esa ella que no existe: Escrituras, límites, fronterasDe EverandEsa ella que no existe: Escrituras, límites, fronterasAún no hay calificaciones

- Reseña Crítica Carta de Amor A Los MuertosDocumento7 páginasReseña Crítica Carta de Amor A Los MuertosMIA NATALIA ADAME SALMERONAún no hay calificaciones

- El Proceso de Accountability Personal HabilidadDocumento8 páginasEl Proceso de Accountability Personal HabilidadSonia Astrid Reyes DuarteAún no hay calificaciones

- Samir Amin - Eurocentrismo (Culturas Tributarias Centrales y Periféricas)Documento46 páginasSamir Amin - Eurocentrismo (Culturas Tributarias Centrales y Periféricas)Juan Pablo CañónAún no hay calificaciones

- Admis Unajma 2023-IDocumento5 páginasAdmis Unajma 2023-Icarlos loaAún no hay calificaciones

- Fase 1 - Clave de La Felicidad - Jesus Alberto RojasDocumento8 páginasFase 1 - Clave de La Felicidad - Jesus Alberto RojasPAOLA ANDREA DUARTE PRADAAún no hay calificaciones

- CLASE 21 Planificación y Planes de ContingenciaDocumento9 páginasCLASE 21 Planificación y Planes de ContingenciaandrecerezuelaAún no hay calificaciones

- FISICADocumento52 páginasFISICAdamarisAún no hay calificaciones

- Poder PenalDocumento5 páginasPoder PenalAlex RiveroAún no hay calificaciones

- AutoestimaDocumento2 páginasAutoestimaDoreidy MartinezAún no hay calificaciones

- Los Estudios de Comunicación y La Etnografía de AudienciasDocumento9 páginasLos Estudios de Comunicación y La Etnografía de Audienciasfernando alexis valenciaAún no hay calificaciones

- El Heredero Del Alfa Supremo 3 - Camila OliveiraDocumento247 páginasEl Heredero Del Alfa Supremo 3 - Camila OliveiraSandra RosalesAún no hay calificaciones

- Práct. 09 - LenguajeDocumento9 páginasPráct. 09 - LenguajeTheKingHelber /Aún no hay calificaciones

- Música, Danza Y Expresión Corporal en Educación Infantil Y PrimariaDocumento139 páginasMúsica, Danza Y Expresión Corporal en Educación Infantil Y Primariafrancisco garciaAún no hay calificaciones

- ¿Cómo Los Jóvenes Podemos Cambiar El Mundo?Documento2 páginas¿Cómo Los Jóvenes Podemos Cambiar El Mundo?Gabriela Guerra100% (1)

- Ensayo Sobre La Paradoja de Los GemelosDocumento2 páginasEnsayo Sobre La Paradoja de Los GemelosLeonardo QuevedoAún no hay calificaciones

- Te Amo Pero Soy Feliz Sin TiDocumento2 páginasTe Amo Pero Soy Feliz Sin TiRamirez B Rodrigo G100% (1)

- PensamientoDocumento3 páginasPensamientoJESUS PORRASAún no hay calificaciones

- FIS I Seminario 2Documento12 páginasFIS I Seminario 2Diego ParedesAún no hay calificaciones

- Unidad de Aprendizaje No 06 15-09-2023 1erocDocumento12 páginasUnidad de Aprendizaje No 06 15-09-2023 1erocAntony MelgarAún no hay calificaciones

- DPCC Práctica 07 20223 U-ViDocumento2 páginasDPCC Práctica 07 20223 U-Viluisenriquesolis2000Aún no hay calificaciones

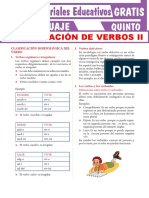

- Clasificaciones Morfológicas Del Verbo para Quinto Grado de SecundariaDocumento3 páginasClasificaciones Morfológicas Del Verbo para Quinto Grado de Secundariajoseph ninaAún no hay calificaciones

- Concepto de Enunciado Segun La Nueva GramaticaDocumento2 páginasConcepto de Enunciado Segun La Nueva GramaticaAlison González RomeroAún no hay calificaciones

- Signos de PuntuaciónDocumento4 páginasSignos de PuntuaciónPedro Lozano JaraAún no hay calificaciones

- Jerarquia AdmiistrativaDocumento12 páginasJerarquia AdmiistrativaHugo Estuardo Acevedo SierraAún no hay calificaciones

- Capítulo 3 Algoritmia Sensorial IDocumento19 páginasCapítulo 3 Algoritmia Sensorial IRubeline LliqueAún no hay calificaciones

- Resumen Historia de La Psicologia 1pDocumento8 páginasResumen Historia de La Psicologia 1pJohana SN100% (1)

- Cuadro PrismaDocumento2 páginasCuadro Prismayaneth marcela Jaramillo MazoAún no hay calificaciones

- Examen - (AAB02) Cuestionario 1 - Desarrollar Los Contenidos Relativos A La Evaluación Parcial Del BimestreDocumento9 páginasExamen - (AAB02) Cuestionario 1 - Desarrollar Los Contenidos Relativos A La Evaluación Parcial Del BimestreKevin PortillaAún no hay calificaciones