Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Audio 1. Estancamiento y Desequilibrios

Audio 1. Estancamiento y Desequilibrios

Cargado por

Lud mila0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

10 vistas7 páginasEl modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que había impulsado el crecimiento económico uruguayo desde la década de 1930 comenzó a estancarse a mediados de la década de 1950, llevando a una crisis económica hasta mediados de la década de 1970. Esta crisis se caracterizó por un estancamiento productivo generalizado, una inflación creciente, déficits fiscales y un déficit en la balanza de pagos. El proteccionismo excesivo había llevado a una industria ineficiente que no podía

Descripción original:

Título original

Audio 1. Estancamiento y desequilibrios

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoEl modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que había impulsado el crecimiento económico uruguayo desde la década de 1930 comenzó a estancarse a mediados de la década de 1950, llevando a una crisis económica hasta mediados de la década de 1970. Esta crisis se caracterizó por un estancamiento productivo generalizado, una inflación creciente, déficits fiscales y un déficit en la balanza de pagos. El proteccionismo excesivo había llevado a una industria ineficiente que no podía

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

10 vistas7 páginasAudio 1. Estancamiento y Desequilibrios

Audio 1. Estancamiento y Desequilibrios

Cargado por

Lud milaEl modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que había impulsado el crecimiento económico uruguayo desde la década de 1930 comenzó a estancarse a mediados de la década de 1950, llevando a una crisis económica hasta mediados de la década de 1970. Esta crisis se caracterizó por un estancamiento productivo generalizado, una inflación creciente, déficits fiscales y un déficit en la balanza de pagos. El proteccionismo excesivo había llevado a una industria ineficiente que no podía

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

La crisis del Uruguay liberal (1955-1973)

Audio 1. Estancamiento y desequilibrios

Estamos hablando que desde el punto de vista económico es un periodo

crucial para la historia nacional porque el modelo ISI que durante mas de

diez años se había revelado capaz de generar las tasas de crecimiento

económico más elevadas de nuestra historia, reducir la desigualdad,

aumentar los salarios reales y en general mejorar las condiciones de vida de

la gran mayoría de la población, a mediados de los 50 se empieza a

“desquebrajar” y es sustituido de manera definitiva a mediados de los años

70, es decir que desde 1955 hasta mediados de los 70 el modelo ISI agoniza

siendo incapaz de aportarle un crecimiento económico al país.

Dos aspectos salientes de esta crisis: el estancamiento productivo y los

desequilibrios macroeconómicos.

El estancamiento productivo

Desde mediados de los 50 y hasta inicios de los 70 la economía uruguaya

tiene un proceso de estancamiento productivo generalizado, lo cual se

traduce en que el PIB se mantiene estancada en términos globales y

levemente decreciente en términos per cápita, en consecuencia, el nivel de

vida va deteriorándose lenta pero progresivamente. Este estancamiento se

explica en primer lugar por la crisis de la actividad industrial, recordemos

que el motor del crecimiento económico entre la década del 30 hasta los

años 50 fue el desarrollo industrial, fue la industria la locomotora que

impulsó el desarrollo nacional, cuando esta se estanca no hay ningún sector

productivo que sea capaz de relevarla o generar un impulso adicional al

crecimiento.

La crisis del ISI. Si bien esta crisis fue prolongada en toda América Latina

(recordemos que la gran mayoría implementaba este modelo) en Uruguay

se dio de forma más temprana y profunda.

¿Cuáles fueron los factores que determinaron esta crisis? En primer lugar,

el proteccionismo frívolo (el Estado protegía a todos los sectores

industriales sin exigirles nada a cambio) proteccionismo irracional,

indiscriminado y no selectivo, por lo que el aparato industrial uruguayo fue

un aparato cuya ganancia estaba dada por la protección del estado y no por

su eficiencia técnica y productiva. Las industrias uruguayas obtenían

ganancias derivadas de:

- Los aranceles prohibitivos a la importación de productos

competitivos con los propios

- Debido a la exhomeración de impuestos

- Debido al crédito favorable del banco república

- Debido a los tipos de cambios ventajosos para la actividad industrial

Sin esos incentivos la industria uruguaya no se habría podido desarrollar ni

tampoco subsistir por tantos años. ¿Cuál es la consecuencia de un

proteccionismo que adoptó estas características? Las industrias no tenían

incentivos a la innovación e inversión, pues se acostumbraron a existir de la

teta del estado que les garantizaba ganancias y rentabilidad con el mínimo

esfuerzo. En los años 70 en el marco de las dictaduras se empiezan a retirar

estos estímulos mencionados, la industria del modelo ISI se

funde/desaparece pues no puede competir con la producción importada que

empieza a entrar al país la cual es más barata y de mejor calidad.

En segundo lugar, la saturación del mercado interno y la capacidad ociosa.

El Uruguay es una economía pequeña con poca capacidad consumidora la

cual es muy inelástica a la suba ya que a mediados de los 50 el nivel de

ingreso per cápita ya era elevado entonces es imposible aumentarlo ya que

el nivel de ingreso está en su tope y la población no va a crecer, esto

implicó que las industrias funcionaran con una enorme capacidad ociosa

(producían por debajo de su potencial, es decir de manera ineficiente) y en

consecuencia los productos tienen precios muy elevados. También incide el

factor de que las industrias funcionaban con tecnología y bienes de capital

importados y en consecuencia hay un desfasaje entre la tecnología que la

industria uruguaya necesita y la que tiene, lo cual nos habla de la

dependencia tecnológica del país.

En tercer lugar, la concentración empresarial. Como el mercado interno es

muy pequeño tiende a ser dominado por muy pocas empresas (incluso por

una sola, por monopolios) y debido a esto no tienen incentivos a invertir o

innovar ya que tienen los clientes asegurados y tenían poca competencia.

En cuarto lugar, la escasez de capital extranjero. En otros países de latam se

estimulaba el capital extranjero, sin embargo, en Uruguay no pasó ya que

no el capital extranjero no tenía incentivos a venir debido a lo pequeño del

mercado y en consecuencia no había una innovación tecnológica, a

diferencia de países como Brasil y Argentina donde el capital extranjero si

entraba.

En quinto lugar, el descuido del capital humano. La industria no solo

requiere de capital físico y financiero, sino también de capital humano;

mano de obra calificada, si bien en este periodo se hizo una fuerte apuesta

hacia la educación, hablamos de la educación “general” y no la técnica

como viene a ser la UTU. En consecuencia, hubo un desfasaje entre la

educación brindada por el sistema educativo y la necesidad de

conocimiento que efectivamente tenía el sistema productivo.

En sexto lugar, el modelo ISI desarrolló una industrialización trunca. En

Uruguay se culminó la etapa “fácil” de la ISI, si bien se produjeron bienes

de consumo duraderos y algunos bienes intermedios, jamás se logró

producir bienes de capital y producir tecnología, en consecuencia, el

aparato industrial siguió dependiendo de la importación de bienes de

capital, tecnología y petróleo y en consecuencia no se pudo reducir la

brecha tecnológica que nos separaba de los países centrales.

En séptimo lugar, una consecuencia/síntesis de lo que venimos hablando

hasta ahora es la escaza competitividad externa. La industria uruguaya es

incapaz de exportar y de competir con productos importados de los mismos

rubros y esto debido a los altos costos de producción en materia salarial, la

escala ineficiente de producción por la capacidad ociosa, el proteccionismo

frívolo, a la dependencia de importar combustible y bienes de capital que

solo encarecen el producto final y debido también al mercado cautivo.

Y en octavo lugar, el modelo ISI no fue capaz de modificar la estructura de

las exportaciones. En un contexto además en el cual el sector ganadero

venía estancado desde la década del 20 y en el que el mercado mundial de

productos primarios iba cerrándose cada vez más, por lo que el Uruguay

tuvo enormes problemas para colocar sus productos. Este cierre tiene

distintas causas, pero se puede sintetizar en el final de la coyuntura

favorable que en su momento había impulsado al modelo ISI pero que

finaliza en la década del 50, debido al fin de la guerra de Corea en 1953,

debido al proteccionismo del sector alimenticio y agropecuario impulsado

por Europa luego de la reconstrucción europea. Los precios de las

exportaciones uruguayas tendieron a perder valor en comparación al precio

Dos interpretaciones historiográficas acerca de la crisis de la industria

de los bienes importados.

La visión liberal: sostiene que el modelo ISI fue un gran error histórico

para el Uruguay porque el crecimiento basado en la industrialización no era

sostenible para el Uruguay debido a varios factores: la escasez de materias

primas y fuentes de energía, a la escala no eficiente de producción, al

tamaño del mercado interno, a la concentración empresarial, al

proteccionismo frívolo. “El Uruguay apostó por un sector de la industria

que era necesaria e inevitablemente ineficiente. Se confiscó el excedente

ganadero para financiar un sector productivo inviable y financiar el

crecimiento monstruoso del aparato estatal.” Se fue totalmente en contra de

lo que indica la teoría económica liberal.

Interpretación Marxista: La apuesta al mercado interno estuvo bien, pero

hubo fallas en la implementación, particularmente que el proceso de

industrialización quedó trunco porque nunca llegamos a sustituir a la

importación de bienes de capital y tecnología porque nunca logramos

reducir la brecha tecnológica con los países centrales. Por un lado, se

reconfiguró la dependencia (bienes de capital y tecnología) pero también de

que los mercados internacionales se mantuvieran abiertos (los dólares

salían que ingresaban al país por medio de las exportaciones ganaderas).

Desequilibrios macroeconómicos

Desequilibro macroeconómico: la economía se empieza a desordenar

(todas las v fundamentales, precios, empleo, finanzas públicas, sector

externo, se empiezan a desequilibrar)

- Déficit en la balanza de pago en el sector externo

- Inflación en cuanto a los precios

- Déficit fiscal en finanzas públicas

- Desempleo en cuanto a mercado laboral

Déficit en la balanza de pagos:

Balanza de pagos: conjunto de flujos comerciales y financieros con el resto

del mundo (los dólares que entran y salen del país). ¿Por qué se produjo el

déficit? Porque por un lado teníamos un déficit en la balanza comercial y

por otro no entraban dólares suficientes para cubrir ese déficit.

En cuanto al déficit comercial, tenemos que tener en cuenta en que las

importaciones no se podían bajar de cierta cantidad, por otro lado las

exportaciones comenzaron a tener un tope, se comenzaban a estancar y esto

está relacionado con el cierre de los mercados internacionales para la

producción ganadera uruguaya (debido al proteccionismo, la protección

económica europea, el fin de la guerra de corea) pero además juega el

crecimiento del mercado interno del Uruguay y por tanto la demanda

interna, por lo que se limitó el margen exportable de productos

agropecuarios. Entonces tenemos importaciones que no bajan y

exportaciones que están más abajo y que no se pueden subir, en

consecuencia, un déficit comercial.

La única manera de cubrir el agujero en la balanza de pagos fue

contrayendo una deuda con el FMI, desde 1960 el Uruguay firma distinta

cartas de intención con el fondo monetario internacional, es así como a

partir de la década de los 60 empezamos a vivir los primeros ensayos de

corte neoliberal que van a implicar progresivamente un desmantelamiento

del estado interventor, el estado empresario y las políticas que dieron

viabilidad al modelo ISI.

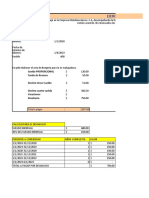

Déficit fiscal:

El gasto público excede sistemáticamente a la recaudación tributaria (se

gasta más de lo que se recauda). Por el lado de los impuestos, una

economía que no crece no recauda más impuestos y por otro lado en el

Uruguay incluso durante el modelo ISI hubo una enorme incapacidad para

grabar con impuestos diferenciales a los sectores más ricos y esto en parte

por timidez, por la oposición social y política, pero también es cierto que

no hubo iniciativas profundas desde el batllismo en adelante. A menor

recaudación, menor capacidad de gasto.

Por otro lado, el gasto público a partir de los 50 empezó a crecer

sistemáticamente, principalmente porque el estado asumió el peso de la

crisis (cuando el sector privado deja de generar empleo e invertir, el estado

sale a gastar) con la creación de empleo público, con asignaciones

familiares, pensiones y jubilaciones (incluso truchas) y esto se ata con el

clientelismo político para comprar el voto de la gente y que te disparan el

gasto público.

Al mismo tiempo hay un proceso de envejecimiento poblacional que te

presiona el gasto público en jubilaciones y el cual es un gasto público el

cual el estado no puede reducir, no puede detener, es un gasto inelástico a

la baja.

También, paralelamente dentro del gasto público aumenta el peso del gasto

corriente (el gasto que el estado tiene que hacer si o si para funcionar) y por

ende cae la cuota parte de gasto destinada a inversión pública (menos

puentes, escuelas, hospitales, no se renueva), es un progresivo deterioro

en la calidad de los servicios públicos.

Inflación:

Supera sistemáticamente niveles del 100% anual y esta suba es un enorme

problema económico porque disminuye el poder adquisitivo de los salarios

sobre todo de aquellos que tienen un ingreso fijo. La inflación también

redistribuye a la riqueza en la sociedad (de alguna forma afecta de mayor

manera a los más pobres). Agranda la desigualdad social y genera

incertidumbre en los agentes económico y en consecuencia paraliza todas

las decisiones de largo plazo y fundamentalmente la inversión. Un país en

el que no se invierte limita su crecimiento económico futuro.

¿Por qué se dispara la inflación?

- El déficit fiscal. Cuando el gobierno financia déficit fiscal con

emisión monetaria eso genera condiciones para la disparada para la

inflación. A mayor dinero en circulación mayor demanda, pero no se

incrementa su oferta (más demanda para la misma oferta, la

consecuencia de esto es la suba de la inflación)

- La suba de salarios. Los salarios para los empresarios son un costo,

si un empresario se ve obligado a pagar mayores salarios, aumenta el

precio de sus productos.

Inflación de costos: ante una suba en los costos de producción los

empresarios reaccionan subiendo los costos del producto para mantener

el margen de ganancia.

Pugna distributiva: la disparada de la inflación se explica a partir de un

conflicto entre empresarios y trabajadores por no perder poder

adquisitivo, por no perder participación en la riqueza social.

- Los salarios subieron más que la productividad. Esto se traduce en

que hay más capacidad de compra (demanda) pero la oferta no se

incrementa en la misma medida y en consecuencia suben los precios

- Devaluación de la moneda. En los años sesenta el Uruguay entra a

una escalada de devaluación progresiva, esto debido a que gran parte

de la producción utiliza insumos importados.

Como consecuencia de todo lo que estuvimos hablando, es la especulación

y el auge del sector financiero. Es decir, no crece la producción, crece la

timba financiera. ¿Cómo se explica este auge? Tiene que ver con la

combinación de estancamiento productivo y la inflación. El estancamiento

implica que no es rentable invertir. Por otro lado, la inflación genera

incertidumbre en los inversores por lo que se hacen reacios a realizar

inversiones a largo plazo. La especulación financiera se da en el sector

inmobiliario, en la compra de dólares y además en el marco de esta

especulación los exportadores (a quienes les sirve un tipo de cambio alto

pues tienen ingresos en dólares) para presionar al gobierno comenzaron a

retener la zafra exportadora, no exportaban para presionar al gobierno para

hacer una devaluación mayor (así obtenían mayores ganancias) y el

gobierno desesperado por realizar esas exportaciones no tenía más remedio

que devaluar el peso.

También podría gustarte

- Contrato de Trabajadores Portuarios EventualesDocumento1 páginaContrato de Trabajadores Portuarios EventualesCARLOS GALLARDOAún no hay calificaciones

- ¿Por qué Argentina no fue Australia?: Historia de una obsesión por lo que no fuimos, ni somos, pero… ¿seremos?De Everand¿Por qué Argentina no fue Australia?: Historia de una obsesión por lo que no fuimos, ni somos, pero… ¿seremos?Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)

- Modelo de Sustitución de Importaciones en América LatinaDocumento9 páginasModelo de Sustitución de Importaciones en América LatinaRamonOliverGilAún no hay calificaciones

- Modelo ISIDocumento12 páginasModelo ISIAmy MagañaAún no hay calificaciones

- Modelo de Sustitución de ImportacionesDocumento5 páginasModelo de Sustitución de ImportacionesPaulina MendezAún no hay calificaciones

- Resumen 3Documento19 páginasResumen 3agus bertolinoAún no hay calificaciones

- Comercio oDocumento9 páginasComercio oVane'ssaAlarconAún no hay calificaciones

- Modelo ISIDocumento3 páginasModelo ISILaura Valeria HernandezAún no hay calificaciones

- Trabajo EscritoDocumento8 páginasTrabajo Escritocarol abreguAún no hay calificaciones

- Resumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones

- UNIDAD 5 Ferrer Un Modelo para El Desarrollo EconomicoDocumento13 páginasUNIDAD 5 Ferrer Un Modelo para El Desarrollo EconomicoLuciano QuiñonezAún no hay calificaciones

- Resumen 1 ClaseDocumento4 páginasResumen 1 Clase02-AS-HU-LUISA VALENTINA DE LA TORRE HUANCAUQUIAún no hay calificaciones

- Resumen 2do Parcial Icse GaggeroDocumento12 páginasResumen 2do Parcial Icse GaggeroCelia Vilche100% (1)

- Parcial EconomíaDocumento5 páginasParcial EconomíaCata GonzalezAún no hay calificaciones

- Informe de La Industrialización A La Desindustrialización y El ExtractivismoDocumento9 páginasInforme de La Industrialización A La Desindustrialización y El ExtractivismoJENNIFER JEANET LOPEZ FUERTESAún no hay calificaciones

- Finch. Crisis UruguayaDocumento28 páginasFinch. Crisis UruguayaAndrés PereiraAún no hay calificaciones

- Resumen Capitulo 5 Bulmer Thomas ResumenDocumento6 páginasResumen Capitulo 5 Bulmer Thomas ResumenNahuel Alvaredo AlaizAún no hay calificaciones

- Informe Modelo ISIDocumento11 páginasInforme Modelo ISIYare GarcíaAún no hay calificaciones

- Dependencia TecnológicaDocumento6 páginasDependencia TecnológicaAlexander Marco Laurente RomeroAún no hay calificaciones

- #2 Modelo (ISI) Aplicado en El Comercio InternacionalDocumento22 páginas#2 Modelo (ISI) Aplicado en El Comercio InternacionalYonatan GarciaAún no hay calificaciones

- Industrialización Por Sustitución de Importaciones WikiDocumento7 páginasIndustrialización Por Sustitución de Importaciones WikiJuanBarasAún no hay calificaciones

- Nochteff 1Documento2 páginasNochteff 1Cata GonzalezAún no hay calificaciones

- Trabajo de Historia16Documento26 páginasTrabajo de Historia16Jaime CaroAún no hay calificaciones

- Contenidos Educativos Digitales - HistooriaDocumento2 páginasContenidos Educativos Digitales - HistooriaMarcelo Garcia MarceloGarciaAún no hay calificaciones

- Cuestionario 5Documento3 páginasCuestionario 5Ana PashkulskiAún no hay calificaciones

- Liberalismo y DesarrollismoDocumento14 páginasLiberalismo y DesarrollismoFormarnos Para Ser LibresAún no hay calificaciones

- Modelo ISIDocumento10 páginasModelo ISICarina OguetaAún no hay calificaciones

- Modelo IsiDocumento7 páginasModelo IsimafetaroAún no hay calificaciones

- Problematicas de La Aplicación Del Modelo de Industrialización Por Sustitución de Importaciones en ColombiaDocumento8 páginasProblematicas de La Aplicación Del Modelo de Industrialización Por Sustitución de Importaciones en ColombiaJuan Pablo Forero GonzalezAún no hay calificaciones

- Sustitucion de Importaciones en ArgentinaDocumento3 páginasSustitucion de Importaciones en ArgentinaJuan Gnosis ZarateAún no hay calificaciones

- Ensayo - La Industrialización Con Sustitución de ImportacionesDocumento6 páginasEnsayo - La Industrialización Con Sustitución de ImportacionesLucho VargasAún no hay calificaciones

- Modelos Economicos FichaDocumento2 páginasModelos Economicos Fichadamianoeduardo725Aún no hay calificaciones

- El Problema Histórico de La Dependencia Económica en La ArgentinaDocumento2 páginasEl Problema Histórico de La Dependencia Económica en La ArgentinaAdrian AcevedoAún no hay calificaciones

- La Economía Argentina Entre 1955 y 1976Documento17 páginasLa Economía Argentina Entre 1955 y 1976Talarga100% (2)

- Semana 5 - 2 HEPM 2020-I Semana 5 Separata 14Documento7 páginasSemana 5 - 2 HEPM 2020-I Semana 5 Separata 14Natt Alania LaverianoAún no hay calificaciones

- Actividad 1 Daniel PerezDocumento6 páginasActividad 1 Daniel PerezDaniel PérezAún no hay calificaciones

- La Industrialización en El PerúDocumento10 páginasLa Industrialización en El PerúLuis GonzalesAún no hay calificaciones

- Modelo IsiDocumento3 páginasModelo Isinicolas314Aún no hay calificaciones

- Nochteff TextualDocumento11 páginasNochteff TextualCata GonzalezAún no hay calificaciones

- El Sector Industrial en MexicoDocumento7 páginasEl Sector Industrial en MexicoKinYaelVillafanaAún no hay calificaciones

- Carav 0008-0152 1975 Num 24 1 1969Documento20 páginasCarav 0008-0152 1975 Num 24 1 1969MonicaAún no hay calificaciones

- Nochteff ResumenDocumento3 páginasNochteff ResumenCata GonzalezAún no hay calificaciones

- 3 Modelos Desarrollo ArgentinaDocumento30 páginas3 Modelos Desarrollo Argentinawalter rodriguezAún no hay calificaciones

- Crecimiento Del Desarrollo EconomicoDocumento21 páginasCrecimiento Del Desarrollo EconomicoAndrea Vargas QuispeAún no hay calificaciones

- Modelo de Sustitución de ImportaciónDocumento12 páginasModelo de Sustitución de Importaciónelmorenoelectro25Aún no hay calificaciones

- Claves EstructuralesDocumento4 páginasClaves EstructuralesFacu Gonzalez0% (1)

- Industria Peruana, Bueno Bonito y Barato, Cuello de BotellaDocumento42 páginasIndustria Peruana, Bueno Bonito y Barato, Cuello de BotellaMaritza DomínguezAún no hay calificaciones

- 2 PresbishDocumento4 páginas2 Presbish02-AS-HU-LUISA VALENTINA DE LA TORRE HUANCAUQUIAún no hay calificaciones

- Nochteff TextualDocumento11 páginasNochteff TextualKate RodriguezAún no hay calificaciones

- Untitled Document 2Documento2 páginasUntitled Document 2Sandra Tomas HernandezAún no hay calificaciones

- Análisis de La Gran Depresión de La Economía Peruana, Una Tormenta PerfectaDocumento6 páginasAnálisis de La Gran Depresión de La Economía Peruana, Una Tormenta PerfectaAntonyAún no hay calificaciones

- Industrialización Por Sustitución de Importaciones PDFDocumento38 páginasIndustrialización Por Sustitución de Importaciones PDFDany OutAún no hay calificaciones

- El Desarrollo Industrial Argentino en Perspectiva HistóricaDocumento10 páginasEl Desarrollo Industrial Argentino en Perspectiva HistóricaIgnacio SavyAún no hay calificaciones

- Cuestionario 4Documento4 páginasCuestionario 4Ana PashkulskiAún no hay calificaciones

- Modelo de Sustitución de ImportacionesDocumento7 páginasModelo de Sustitución de ImportacionesLester BlandonAún no hay calificaciones

- Resumen Economia CastilloDocumento8 páginasResumen Economia CastillotamarapbAún no hay calificaciones

- UNIDAD 5 Ferrer Un Modelo para El Desarrollo EconomicoDocumento4 páginasUNIDAD 5 Ferrer Un Modelo para El Desarrollo Economico-Tts exeAún no hay calificaciones

- Texto de RupaportDocumento6 páginasTexto de RupaportYanny SanchezAún no hay calificaciones

- Reforma y Crecimiento en La ArgentinaDocumento7 páginasReforma y Crecimiento en La ArgentinaFlor DománicoAún no hay calificaciones

- PSA Clase 8 - C21Documento8 páginasPSA Clase 8 - C21fabi SilveroAún no hay calificaciones

- Economia ArgentinaDocumento13 páginasEconomia ArgentinaAgustin FernandezAún no hay calificaciones

- Psicología Social Clase 3Documento8 páginasPsicología Social Clase 3Lud milaAún no hay calificaciones

- Audio 2. Proyectos de Salida Al Estancamiento.Documento4 páginasAudio 2. Proyectos de Salida Al Estancamiento.Lud milaAún no hay calificaciones

- Audio 5. Movimiento de Liberación NacionalDocumento5 páginasAudio 5. Movimiento de Liberación NacionalLud milaAún no hay calificaciones

- Audio 4. Crisis Política en Los 60.Documento5 páginasAudio 4. Crisis Política en Los 60.Lud milaAún no hay calificaciones

- Audio 3. La Sociedad en Los 60.Documento4 páginasAudio 3. La Sociedad en Los 60.Lud milaAún no hay calificaciones

- Demanda de AlimentosDocumento7 páginasDemanda de AlimentosCarolina Barrera SaenzAún no hay calificaciones

- Adm. 1 UapaDocumento32 páginasAdm. 1 UapaImirsis MorelAún no hay calificaciones

- Generaciones en MovimientosDocumento270 páginasGeneraciones en Movimientosjoshua jones100% (1)

- Conceptos de Desarroolo EconomicoDocumento9 páginasConceptos de Desarroolo EconomicoAbel Antonio Carrillo LoayzaAún no hay calificaciones

- Decreto 698 de 1998Documento2 páginasDecreto 698 de 1998angelaserranohAún no hay calificaciones

- Póliza RC UEPLFBoDKq2DAECVCs2r-7Documento5 páginasPóliza RC UEPLFBoDKq2DAECVCs2r-7Oscar SanchezAún no hay calificaciones

- Analisis de Resolucion 0156 y 2851Documento4 páginasAnalisis de Resolucion 0156 y 2851sofia melissa chamorro velascoAún no hay calificaciones

- Confirman El Procesamiento de Un Ex Directivo Del PamiDocumento13 páginasConfirman El Procesamiento de Un Ex Directivo Del PamiMartín BorjaAún no hay calificaciones

- Tarea Chiriguayo SergioDocumento27 páginasTarea Chiriguayo SergioSergio CBAún no hay calificaciones

- Saskia SassenDocumento3 páginasSaskia SassenCaterina VillanuevaAún no hay calificaciones

- GRUPO 10. Sentencia - 175 - 2020. Buses PDFDocumento82 páginasGRUPO 10. Sentencia - 175 - 2020. Buses PDFandrés hernándezAún no hay calificaciones

- Edicion Impresa 17-01-24Documento16 páginasEdicion Impresa 17-01-24Diario El SigloAún no hay calificaciones

- CAPÍTITULO XVI Modulo Analisis de La Educacion PeruanaDocumento48 páginasCAPÍTITULO XVI Modulo Analisis de La Educacion PeruanaRomina Miranda Gutierrez100% (1)

- Formato Diligencia de DescargosDocumento3 páginasFormato Diligencia de DescargosYalile FrancoAún no hay calificaciones

- Guia Orientacion Acceso Pruebas EscritasDocumento10 páginasGuia Orientacion Acceso Pruebas EscritasReinel Arias s.Aún no hay calificaciones

- Guia de Trabajo Sena, Costos y Presupustos 1 GeneralidadesDocumento29 páginasGuia de Trabajo Sena, Costos y Presupustos 1 GeneralidadeskrenzhitaAún no hay calificaciones

- UNICEF Eliminar Discriminación Ninxs LGBTDocumento9 páginasUNICEF Eliminar Discriminación Ninxs LGBTtania molinaAún no hay calificaciones

- Platicas de Seguridad Semana 15Documento5 páginasPlaticas de Seguridad Semana 15Miguel GutiérrezAún no hay calificaciones

- SYLABUS Resolucion de Conflictos y Relaciones ComunitariasDocumento12 páginasSYLABUS Resolucion de Conflictos y Relaciones ComunitariasJuan José Avalos OvalleAún no hay calificaciones

- Mapa Conceptual Psicoetica y El Edificio de La Psico ÉticaDocumento1 páginaMapa Conceptual Psicoetica y El Edificio de La Psico ÉticaAlfredo Avila Vicuña100% (1)

- Beneficio - Asignacion Estudios Escolares, Técnicos y Universitarios 2024Documento1 páginaBeneficio - Asignacion Estudios Escolares, Técnicos y Universitarios 2024Brizzi Fiorella Guerrero DíazAún no hay calificaciones

- Sutev - Resolución Permiso SindicalDocumento177 páginasSutev - Resolución Permiso Sindicalmanuel quinteroAún no hay calificaciones

- Clasificación y Construcción de Una Priorización de Proyectos Municipales.Documento5 páginasClasificación y Construcción de Una Priorización de Proyectos Municipales.Marcelita Moreira VeraAún no hay calificaciones

- Primer Momento - Yeremi - Yullbrainer - Castano - PennaDocumento11 páginasPrimer Momento - Yeremi - Yullbrainer - Castano - PennaSara liced GonzalezAún no hay calificaciones

- CooperativaDocumento4 páginasCooperativaRebeca Zalamea IntriagoAún no hay calificaciones

- Ensayo 5. de Los Delitos Contra Las Personas.Documento4 páginasEnsayo 5. de Los Delitos Contra Las Personas.Cristoffer Leonel Duran Ramirez0% (1)

- Plano Pacai Modelo11Documento1 páginaPlano Pacai Modelo11jeisonAún no hay calificaciones

- Requisitos Obras - Banquetas - Autorizacion - ModificacionDocumento2 páginasRequisitos Obras - Banquetas - Autorizacion - ModificacionGabriel SanchezAún no hay calificaciones

- Reseña Planeación Estratégica y Gestion Publica Por ObjetivosDocumento5 páginasReseña Planeación Estratégica y Gestion Publica Por Objetivosluis diazAún no hay calificaciones