Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Resumen

Resumen

Cargado por

Martina DeluchiDescripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Resumen

Resumen

Cargado por

Martina DeluchiCopyright:

Formatos disponibles

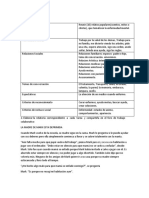

Así como las carreras universitarias de Comunicación fueron uno de los avatares menos gloriosos

del menemismo, otro tanto ocurrió con las de Diseño gráfico. La concentración mediática impul-

só, para bien y para mal, una preparación académica que se encaminara a condenarla o cortejarla.

Uno de los costados más falaces, menos invisibles de la modernización de los ’90 en el Cono Sur

fue la consecuente elevación del diseño a categoría de imperativo categórico. Desde la indumen-

taria nocturna y diurna hasta la música electrónica, desde el bar de Palermo que imita la vidriera

de una fábrica de colchones hasta el look de los Babasónicos, todo señala una deliberada opera-

ción de diseño. Por eso, que el diseño gráfico sea objeto de reflexión antes que de exaltación

puede sorprender en este contexto heredado, pero vigente.

Desde su título, el libro de María Ledesma intenta hacer oír en el interior de la práctica del diseño

gráfico una voz pública que sea democrática, ajena a su sentido más inevitable y mediático. La

intervención pública a partir de una profesión tan institucionalizada es ya en su origen una em-

presa ardua, y los lectores juzgarán la eficacia de los ejemplos que Ledesma propone, o preferirán

referirla a un horizonte que todavía nos falta.

Ese horizonte, no obstante, puede ser utópico sin por ello resultar mal definido. La posición de

Ledesma es paradójica, o entusiasmada, o las dos cosas. Su apología del diseño gráfico requiere

como momento necesario y fundacional postularlo como agente de cambio social. Pero también,

y simultáneamente, reconocerlo lujoso, nacido de la profesionalización y el privilegio. En su ver-

sión canónica, el diseño gráfico es un producto que –para usar taxonomías simples– consumen

los pobres y producen los ricos. Porque sólo los ricos pueden pagar los costos del diseño, a menos

que diseñadores profesionales hagan un voluntariado por las ONG o por movimientos sociales o

políticos. Esto último serán generalmente unas horas robadas al trabajo redituable, casi nunca

una militancia de tiempo completo. Y por otra parte, lo que hay en Buenos Aires sobre las paredes

interiores de un comedero peruano en Once, de uno boliviano en Nueva Pompeya, ¿es diseño

gráfico? ¿O es algo más salvaje, más duro y directo? ¿O más ingenuo? ¿Y en ese caso quién o qué

dicta la rivalidad entre ingenuidad y sofisticación? Preguntas como éstas hallarán orientaciones

útiles en El diseño gráfico, una voz pública.

Un mérito del volumen es la exploración del diseño como forma de conocimiento. Una explora-

ción que no es fenomenológica ni establece una dimensión paralela a la de la acción social sino

que la una está imbricada en la otra, según la secuencia “hacer ver, hacer saber, hacer hacer”.

Como una figura antigua, la autora apunta, en cada encrucijada conceptual (y sabe no esquivar

las parejas riesgosas, arte/ comunicación, diseño/ diseñador, diseño/ proyecto, teoría/ pedagogía)

una salida pragmática, pues se trata de “oponer cierto tipo de acciones contra otras”.

El diseño gráfico, una voz pública constituye, él mismo, una instancia de aquellas operaciones de

diseño alternativas o disidentes que el texto postula en su parte expositiva. Su tipografía y puesta

en página, su organización interna del espacio son por lo menos especiales. Estas propuestas se

saben experimentales, revocables y el texto oscila entre el ensayo, la invectiva y el tratado acadé-

mico, aunque acaba de decidirse por el primero. Al fin de la década que entronó al diseño, el

panorama sugería que la democracia (como se la anheló, no como se la conoció) había dejado de

ser un destino y que el destino del diseñador no sería fatalmente democrático. Ledesma busca, y

encuentra, una desmentida en el proyecto El fantasma de Heredia. El libro exhibe ejemplos del

trabajo de este colectivo, e incluye una entrevista que a su vez resitúa al libro, porque lo cuestiona

(y porque el libro responde a esos cuestionamientos).

También podría gustarte

- El diseño ha muerto, viva el diseño: Los nuevos desafíos que están transformando al diseño y la manera en que impacta a nuestra sociedadDe EverandEl diseño ha muerto, viva el diseño: Los nuevos desafíos que están transformando al diseño y la manera en que impacta a nuestra sociedadAún no hay calificaciones

- El arte obra en el mundo: Cultura ciudadana y humanidades públicasDe EverandEl arte obra en el mundo: Cultura ciudadana y humanidades públicasAún no hay calificaciones

- Hacia Una Definición Del Diseño GráficoDocumento10 páginasHacia Una Definición Del Diseño GráficoOddballBacklashAún no hay calificaciones

- Memoria Descriptiva ArquitecturaDocumento18 páginasMemoria Descriptiva ArquitecturaMiller Olortegui Flores100% (3)

- El Diseñador, Un Operador CulturalDocumento9 páginasEl Diseñador, Un Operador CulturalLeumuxu100% (1)

- El Cartel Social Desde América Latina PDFDocumento100 páginasEl Cartel Social Desde América Latina PDFCatalina Palacios100% (1)

- El DTI Está Definido Por El Instituto de Instrumentación y Control de La Siguiente ManeraDocumento12 páginasEl DTI Está Definido Por El Instituto de Instrumentación y Control de La Siguiente ManeraRobert AguirreAún no hay calificaciones

- Julier, Guy. La Cultura Del Diseño-Cap10Documento6 páginasJulier, Guy. La Cultura Del Diseño-Cap10Mar TinAún no hay calificaciones

- Boris Groys - La Soledad Del Proyecto - Volverse Público (2014)Documento15 páginasBoris Groys - La Soledad Del Proyecto - Volverse Público (2014)LucioAún no hay calificaciones

- Alejandro Portes Capital SocialDocumento24 páginasAlejandro Portes Capital SocialAstrid Munar100% (2)

- Grafiti, Del Anonimato a La PasarelaDe EverandGrafiti, Del Anonimato a La PasarelaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- GRAPUS y Argentina Poscrisis PONENCIADocumento8 páginasGRAPUS y Argentina Poscrisis PONENCIAYo, ClaudioAún no hay calificaciones

- El Diseño Cobra Sentido (Clavel)Documento5 páginasEl Diseño Cobra Sentido (Clavel)Gabriel MedinaAún no hay calificaciones

- Paris Clavel Gerard 1997 El Diseno Cobra Sentido PG 33Documento5 páginasParis Clavel Gerard 1997 El Diseno Cobra Sentido PG 33Julieta Rocio VizosoAún no hay calificaciones

- Algunas Virtudes Del Diseño Guy BonsiepeDocumento7 páginasAlgunas Virtudes Del Diseño Guy BonsiepeCarolina Barreto100% (1)

- Holmes, Brian - Ne Pas Plier 10Documento11 páginasHolmes, Brian - Ne Pas Plier 10Martin YañezAún no hay calificaciones

- ApuntesDocumento3 páginasApuntesWilmer Benavidez MosqueraAún no hay calificaciones

- La Ciudad: ¿Un Mapa Nocturno para La Comunicación? - E. LozanoDocumento22 páginasLa Ciudad: ¿Un Mapa Nocturno para La Comunicación? - E. LozanoJesús Martín Barbero100% (1)

- LEDESMA, María (2003) El Diseño Gráfico, Una Voz Pública - Capitulo2Documento20 páginasLEDESMA, María (2003) El Diseño Gráfico, Una Voz Pública - Capitulo2Paloma AleuAún no hay calificaciones

- Caos Constante en El DiseñoDocumento9 páginasCaos Constante en El DiseñoDaniel Fernando San NicolásAún no hay calificaciones

- Qué Diseño para Qué Sociedad Subirats&BadosaDocumento9 páginasQué Diseño para Qué Sociedad Subirats&BadosaOsvaldo Casillas MedinaAún no hay calificaciones

- Hojas Del Foro 8 PDFDocumento40 páginasHojas Del Foro 8 PDFTravis WiseAún no hay calificaciones

- Los Muros Tienenla PalabraDocumento3 páginasLos Muros Tienenla PalabrafperezcaravantesAún no hay calificaciones

- Arfuch-Diseno ComunicacionDocumento33 páginasArfuch-Diseno ComunicacionConi SemhanAún no hay calificaciones

- Norberto Chávez Cuatro Mitos en La Cultura Del DiseñoDocumento10 páginasNorberto Chávez Cuatro Mitos en La Cultura Del DiseñoelquerecibeAún no hay calificaciones

- Reseña Del Texto de Teresa CaldeiraDocumento2 páginasReseña Del Texto de Teresa CaldeiraAnita NuñezAún no hay calificaciones

- Graffiti TextoDocumento6 páginasGraffiti TextoprofalejandrapAún no hay calificaciones

- Que Diseño para Que SociedadDocumento9 páginasQue Diseño para Que SociedadGuillermo LagoAún no hay calificaciones

- Entrevista A Solano Benítez. El Penúltimo Carismático - La Viga en El OjoDocumento25 páginasEntrevista A Solano Benítez. El Penúltimo Carismático - La Viga en El OjoXavi JuárezAún no hay calificaciones

- Comunicacion Visual No Convencional Ediciones UNLa 2010Documento11 páginasComunicacion Visual No Convencional Ediciones UNLa 2010ccarpintero_2Aún no hay calificaciones

- Textos PDDocumento19 páginasTextos PDlugilardAún no hay calificaciones

- Arte Urbano, María CiprianoDocumento4 páginasArte Urbano, María CiprianoAriel PennisiAún no hay calificaciones

- 7.boa Mistura Por Paula Leu y Gema MarinDocumento9 páginas7.boa Mistura Por Paula Leu y Gema MarinMartín Grinberg FaigónAún no hay calificaciones

- Diseño. ¿Oficio, Disciplina o Profesión?Documento4 páginasDiseño. ¿Oficio, Disciplina o Profesión?Paz Patterer100% (2)

- Final HistoriaDocumento2 páginasFinal HistoriamarrsolariAún no hay calificaciones

- Las Musas No Se DiviertenDocumento5 páginasLas Musas No Se DiviertenCiro Peres100% (2)

- GrafitiDocumento19 páginasGrafitiCamila LondoñoAún no hay calificaciones

- Blauvelt A. - Towards Critical Autonomy, or Can Graphic Design Save Itself - Andrew Blauvelt EsDocumento7 páginasBlauvelt A. - Towards Critical Autonomy, or Can Graphic Design Save Itself - Andrew Blauvelt EsAle ZalazarAún no hay calificaciones

- El GrafitiDocumento10 páginasEl Grafiti⃝Marcos Ⱦanquilevich100% (1)

- Hacía Une Definición Del Diseño Gráfico PDFDocumento6 páginasHacía Une Definición Del Diseño Gráfico PDFDaniel Gòmez GómezAún no hay calificaciones

- Resumen Texto de PoynorDocumento8 páginasResumen Texto de PoynorMaku AstoriniAún no hay calificaciones

- Maria Del Valle Ledesma - Cartografía Del Diseño Social PDFDocumento10 páginasMaria Del Valle Ledesma - Cartografía Del Diseño Social PDFEsteban Pulido CastroAún no hay calificaciones

- Arte y Política: Contradicciones, Disyuntivas, PosibilidadesDocumento5 páginasArte y Política: Contradicciones, Disyuntivas, PosibilidadesEzequiel FrimannAún no hay calificaciones

- Cartelismo PDFDocumento100 páginasCartelismo PDFSergio ChangoAún no hay calificaciones

- 76-Texto Del Artículo-132-1-10-20181018-1Documento10 páginas76-Texto Del Artículo-132-1-10-20181018-1Carmen YusteAún no hay calificaciones

- Tesis - Hernández Ana ClaraDocumento56 páginasTesis - Hernández Ana ClaraDaniel Domingo GómezAún no hay calificaciones

- Guía Generos PeriodísticosDocumento3 páginasGuía Generos PeriodísticosCar Los Daniel RamírezAún no hay calificaciones

- Imaginarios UrbanosDocumento9 páginasImaginarios UrbanosRolandoAún no hay calificaciones

- Imagen Urbana y Calidad AmbientalDocumento12 páginasImagen Urbana y Calidad Ambientallreyes_903075Aún no hay calificaciones

- Lengua AvanzarDocumento12 páginasLengua AvanzarClaudio GalvánAún no hay calificaciones

- Renato Ortíz - El Biógrafo de La CiudadDocumento8 páginasRenato Ortíz - El Biógrafo de La CiudadVictoria TalentonAún no hay calificaciones

- Ledesma (1 y 3)Documento12 páginasLedesma (1 y 3)Gonzalo R. VegaAún no hay calificaciones

- ENTREVISTA CON RUBENS MANO, Por Thais Rivitti - Foro PermanenteDocumento2 páginasENTREVISTA CON RUBENS MANO, Por Thais Rivitti - Foro PermanenteLORENA GARCESAún no hay calificaciones

- Articulo Arte UrbanoDocumento12 páginasArticulo Arte UrbanoCancinoIIAún no hay calificaciones

- Preguntero Produccion GraficaDocumento16 páginasPreguntero Produccion GraficaRocío Melina LedesmaAún no hay calificaciones

- Análisis de Las Campañas Gráficas Populares de Massa para Las Elecciones Presidenciales de Argentina 2023Documento7 páginasAnálisis de Las Campañas Gráficas Populares de Massa para Las Elecciones Presidenciales de Argentina 2023Rocio QuinteroAún no hay calificaciones

- Graffiti y Su Simbolización Social - Carmen AraujoDocumento6 páginasGraffiti y Su Simbolización Social - Carmen Araujojavier_armas_13Aún no hay calificaciones

- Leonor ArfuchDocumento5 páginasLeonor ArfuchmauricioAún no hay calificaciones

- El Graffiti Como Parte de Los Imaginarios UrbanosDocumento2 páginasEl Graffiti Como Parte de Los Imaginarios Urbanosest.osmayraAún no hay calificaciones

- Que Son Los Tipos de Ideales Según WeberDocumento15 páginasQue Son Los Tipos de Ideales Según WeberYami HernandezAún no hay calificaciones

- El Diseñador Un Operador CulturalDocumento9 páginasEl Diseñador Un Operador Culturallaura100% (1)

- Arte Mural y DigitalDocumento22 páginasArte Mural y Digitalladyfrey00Aún no hay calificaciones

- Gorelik (2004b)Documento14 páginasGorelik (2004b)natyAún no hay calificaciones

- Mapa ConseptualDocumento3 páginasMapa ConseptualViviana Stefania MUNOZ OSORIOAún no hay calificaciones

- Carta CompromisoDocumento2 páginasCarta CompromisoFrancisco J. Chama MéndezAún no hay calificaciones

- ChistesDocumento9 páginasChistesNardy OrosAún no hay calificaciones

- 1 Formato - ABC-de-EllisDocumento4 páginas1 Formato - ABC-de-EllisDiana MartínezAún no hay calificaciones

- PerfilRecHumanos (17dic13)Documento5 páginasPerfilRecHumanos (17dic13)Alejandra ValleAún no hay calificaciones

- 10° Actividad #2 - Segundo PeriodoDocumento10 páginas10° Actividad #2 - Segundo PeriodoDanis Del Socorro García OsorioAún no hay calificaciones

- Perdidas de Carga Local - Parte IDocumento10 páginasPerdidas de Carga Local - Parte IMJRVARGASAún no hay calificaciones

- Ejercicios para Práctica de Los AlumnosDocumento41 páginasEjercicios para Práctica de Los AlumnosJOHNMOR410% (1)

- Alegoría y EvemerismoDocumento4 páginasAlegoría y EvemerismoJordi Blanch Lopez100% (2)

- Consentimiento InformadoDocumento2 páginasConsentimiento InformadojgalianAún no hay calificaciones

- Circuito CodificadorDocumento4 páginasCircuito Codificadorascadsemastec100% (2)

- Taller Estrategias de Comercializacion de Negocios Sostenibles y Como Hacer Un PicthDocumento6 páginasTaller Estrategias de Comercializacion de Negocios Sostenibles y Como Hacer Un PicthJose Ricardo100% (2)

- EPERIENCIA 1 - 2 problemasNC2Documento2 páginasEPERIENCIA 1 - 2 problemasNC2Timoteo AviesAún no hay calificaciones

- Por Qué La Historia Comienza en SumerDocumento1 páginaPor Qué La Historia Comienza en SumerAnonymous 1tDGspAún no hay calificaciones

- Trabajo de Tercera FaseDocumento16 páginasTrabajo de Tercera FaseStephanieCynthiaRetamozoSurcoAún no hay calificaciones

- Taller Cursograma Analitico Servir ComidasDocumento7 páginasTaller Cursograma Analitico Servir Comidaslayma parra francoAún no hay calificaciones

- Informe Final Del LibroDocumento7 páginasInforme Final Del LibroLuis RamirezAún no hay calificaciones

- Cancha MultifuncionalDocumento15 páginasCancha MultifuncionalAlejandro Enrique Lopez RodriguezAún no hay calificaciones

- Comunicación para DiseñadoresDocumento14 páginasComunicación para DiseñadoresCecilia Marijanovic100% (2)

- Diseño de Pavimento RigidoDocumento94 páginasDiseño de Pavimento RigidoJorgex Luiz LoqueandoxeAún no hay calificaciones

- Proyecto de Proyección SocialDocumento9 páginasProyecto de Proyección SocialYudith Pariona QuispeAún no hay calificaciones

- Medidas de Tendencia Central PDFDocumento5 páginasMedidas de Tendencia Central PDFcarlos mario CastrilloAún no hay calificaciones

- Introduccion Rse Laura IturbideDocumento19 páginasIntroduccion Rse Laura IturbideAnonymous anar3sAún no hay calificaciones

- Programa Reemplazo de BCP Mfd-109 07-11-21Documento4 páginasPrograma Reemplazo de BCP Mfd-109 07-11-21Dowell Josp RalhAún no hay calificaciones

- Informe Prácticas - GeovannyDocumento39 páginasInforme Prácticas - Geovannymeryds0% (1)

- JOMINYDocumento11 páginasJOMINYSantiago OrbeaAún no hay calificaciones

- Crítica y Rehabiltación Del Derecho NaturalDocumento16 páginasCrítica y Rehabiltación Del Derecho Naturalsoler4089Aún no hay calificaciones