Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

FORTALEZA

Cargado por

DISENSA SAN ANDRESDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

FORTALEZA

Cargado por

DISENSA SAN ANDRESCopyright:

Formatos disponibles

La fortaleza

Ser fuertes de ánimo ayuda a sobrellevar las dificultades y superar

nuestros límites. Para los cristianos, Cristo es el ejemplo para vivir

una virtud que abre la puerta a otras muchas.

Existe una frase de Séneca que dice: “A través de las dificultades a

las estrellas”. La cual expresa de modo gráfico la experiencia humana de

que, para conseguir lo mejor, hay que esforzarse, de que “lo que vale,

cuesta”, de que es preciso luchar por vencer los obstáculos y asperezas que

nunca dejan de presentarse a lo largo de la vida, para poder alcanzar los

bienes más altos.

Muchas piezas literarias de diversas culturas ensalzan la figura del héroe,

que encarna de algún modo aquellas palabras de la sabiduría latina, que

cualquier persona desearía también para sí: nil difficile volenti, nada es

difícil para el que quiere.

Así pues, a nivel humano, la fortaleza es valorada y admirada. Esta virtud,

que va de la mano con la capacidad de sacrificarse, tenía ya entre los

antiguos un perfil bien definido. El pensamiento griego consideraba

la “andreia” como una de las virtudes cardinales[1], que modera los

sentimientos de contienda propios del apetito irascible, y así da vigor al

hombre para buscar el bien, aunque sea difícil y arduo, sin que el miedo le

detenga.

Pertenece también a la experiencia humana la constatación de la

debilidad de nuestra condición, que constituye, en cierto sentido, la otra

cara de la moneda de la virtud de la fortaleza. Muchas veces hemos de

reconocer que no hemos sido capaces de realizar tareas que teóricamente

estaban a nuestro alcance.

Dentro de nosotros encontramos la tendencia a desmoronarnos, a ser

blandos con nosotros mismos, a renunciar a lo laborioso por el esfuerzo

que comporta. En otras palabras, la naturaleza humana, creada por Dios

para lo más alto pero herida por el pecado, es capaz de grandes sacrificios

a la vez que de grandes claudicaciones.

La Revelación cristiana ofrece una respuesta llena de sentido a esa

condición paradójica en que versa nuestra existencia. Por una parte, en

efecto, asume los valores propios de la virtud humana de la fortaleza, que

es alabada en numerosas ocasiones en la Biblia. Ya la literatura sapiencial

se hacía eco de ello, al dar a entender, bajo la forma de una pregunta

retórica en el libro de Job, que la vida del hombre sobre la tierra es

milicia[2].

A la vez, son numerosos los textos de la Escritura que subrayan cómo las

diversas manifestaciones de un comportamiento fuerte (paciencia,

perseverancia, magnanimidad, audacia, firmeza, franqueza, e incluso la

disposición a dar la vida) provienen y sólo pueden ser mantenidas si están

ancladas en Dios: quia tu es fortitudo mea, porque Tú eres mi

fortaleza(Sal 31, 5)[4]. En otras palabras, la experiencia cristiana enseña

que “toda nuestra fortaleza es prestada”[5].

San Pablo expresa de modo certero esta paradoja, en la que se entrelazan

los aspectos humanos y sobrenaturales de la virtud: “cuando estoy débil,

entonces es cuando soy fuerte”, ya que, como le ha asegurado el Señor:

“Te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza”[6].

El modelo y fuente de fortaleza para el cristiano es por tanto Cristo

mismo, quien no sólo ofrece con sus acciones un ejemplo constante que

llega al extremo de dar la propia vida por amor a los hombres[7], sino que

además afirma: “sin mí no podéis hacer nada”[8].

Así, la fortaleza cristiana hace posible el seguimiento de Cristo, un día y

otro, sin que el temor, la prolongación del esfuerzo, los sufrimientos

físicos o morales, los peligros, oscurezcan en el cristiano la percepción de

que la verdadera felicidad está en seguir la voluntad de Dios…

Desde el comienzo los cristianos consideraron un honor sufrir martirio,

pues reconocían que llevaba a una plena identificación con Cristo. La

Iglesia ha mantenido a lo largo de la historia una tradición de particular

veneración por los mártires, que por especial disposición de la

Providencia han derramado su sangre para proclamar su adhesión a

Jesús, ofreciendo así el máximo ejemplo no sólo de fortaleza, sino

también de testimonio cristiano[10].

Aunque no han faltado en cada época histórica, incluida la nuestra, esos

testigos del Evangelio, lo cierto es que, en la vida corriente en la que nos

encontramos la mayor parte de los cristianos, difícilmente llegaremos a

esas condiciones.

No obstante, como recordaba Benedicto XVI, hay también un “martirio de

la vida cotidiana”, de cuyo testimonio el mundo de hoy está especialmente

necesitado: “el testimonio silencioso y heroico de tantos cristianos que

viven el Evangelio sin componendas, cumpliendo su deber y dedicándose

generosamente al servicio de los pobres”[11].

En este sentido, la mirada se dirige a Santa María, pues Ella estuvo al pie

de la Cruz de su Hijo, dando ejemplo de extraordinaria fortaleza sin

padecer la muerte física, de modo que puede decirse que fue mártir sin

morir, según el tenor de una antigua oración litúrgica[12]. “Admira la

reciedumbre de Santa María: al pie de la Cruz, con el mayor dolor

humano —no hay dolor como su dolor—, llena de fortaleza. —Y pídele de

esa reciedumbre, para que sepas también estar junto a la Cruz”[13].

La Virgen dolorosa es testigo fiel del amor de Dios, e ilustra muy bien el

acto más propio de la virtud de la fortaleza, que consiste en resistir

(sustinere)[14] lo adverso, lo desagradable, lo duro. Ciertamente, se trata

de un resistir en el bien, porque sin el bien no hay felicidad. Para el

cristiano la felicidad se identifica con la contemplación de la Trinidad en

el cielo.

En Santa María se cumplen las palabras del Salmo: si consistant

adversum me castra, non timebit cor meum... si levantan campamentos

contra mí, mi corazón no temerá[15]. También San Pablo, antes de llegar

al supremo testimonio de Cristo, se ejercitó durante su vida en este acto

característico de la fortaleza, hasta poder afirmar: “todo lo soporto por los

elegidos”[16].

Para expresar este aspecto de la virtud (resistencia), la Sagrada Escritura

suele referirse a la imagen de la roca. Jesús en una de sus parábolas alude

a la necesidad de construir sobre roca, es decir, no sólo escuchar su

palabra, sino esforzarse en ponerla por obra[17]. No sorprende entonces

que San Pablo llegue a afirmar que la roca es Cristo mismo[20], el cual es

“fuerza de Dios”[21].

La fortaleza para resistir en las dificultades proviene, pues, de la unión

con Cristo por la fe, como indica San Pedro: resistite fortes in fide!,

resistid fuertes en la fe[22]. De este modo, puede decirse que, en cierto

sentido, el cristiano se convierte, como Pedro, en la roca en la que Cristo

se apoya para construir y sostener su Iglesia[23].

Parte de la fortaleza es la virtud de la paciencia, que Joseph Ratzinger ha

descrito como “la forma cotidiana del amor”[24]. La razón por la que se

ha dado tradicionalmente en el cristianismo a esta virtud una importancia

notable puede deducirse de unas palabras de San Agustín en su tratado

sobre la paciencia, que describe como “un don tan grande de Dios, que

debe ser proclamada como una huella de Dios que reside en

nosotros”[25].

La paciencia conduce a saber sufrir en silencio, a sobrellevar las

contrariedades que se desprenden del cansancio, del carácter ajeno, de las

injusticias, etc. La serenidad de ánimo hace asimismo posible que

procuremos hacernos todo para todos[28], adaptarnos a los demás,

llevando con nosotros nuestro propio ambiente, el ambiente de Cristo.

La paciencia está en estrecha correspondencia con la perseverancia. Ésta

suele ser definida como la persistencia en el ejercicio de obras virtuosas a

pesar de la dificultad y del cansancio derivado de su prolongación en el

tiempo. Más precisamente, se suele hablar de constancia cuando se trata

de vencer la tentación de abandonar el esfuerzo ante la aparición de un

obstáculo concreto; mientras que se habla de perseverancia cuando el

obstáculo es simplemente la prolongación en el tiempo de dicho

esfuerzo[30].

No se trata solamente de una cualidad humana, necesaria para el logro de

objetivos más o menos ambiciosos. La perseverancia, a imitación de

Cristo, que fue obediente al designio del Padre hasta el final[31], es

necesaria para la salvación, según las palabras evangélicas: “quien

persevere hasta el fin, ése se salvará”[32]. Se entiende entonces la

verdad de la aseveración de San Josemaría: “Comenzar es de todos;

perseverar, de santos”[33]. De ahí el amor de este santo sacerdote por el

trabajo bien acabado, que describía como un saber poner las “últimas

piedras” en cada labor realizada[34].

“Grande en la prosperidad, mayor en la adversidad”. Estas palabras del

epitafio del rey inglés Jacobo II, en la iglesia de Saint Germain en Layes,

cerca de París, expresan la armonía entre las distintas partes de la virtud

de la fortaleza: por un lado, la paciencia y la perseverancia, que se

relacionan con el acto de resistir en el bien, y que ya hemos considerado;

por otro, la magnificencia y la magnanimidad, que hacen referencia

directa al acto de atacar, de acometer grandes hazañas, también en las

pequeñas empresas de la vida corriente. En efecto, según la teología

moral, “la fortaleza, como virtud del apetito irascible, no sólo domina

nuestros miedos (cohibitiva timorum), sino que además modera las

acciones atrevidas y audaces (moderativa audaciarum). Así la fortaleza

se ocupa del miedo y de la audacia, impidiendo el primero e imponiendo

un equilibrio a la segunda”[37].

La magnanimidad o grandeza de ánimo es la prontitud para tomar la

decisión de emprender obras virtuosas excelentes y difíciles, dignas de

gran honor. Por su parte, la magnificencia se refiere a la efectiva

realización de obras grandes, y en particular a la búsqueda y empleo de

los recursos económicos y materiales adecuados para el cumplimiento de

empresas grandes al servicio de Dios y del bien común[38].

San Josemaría describía la persona magnánima con estos

términos: “ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos. Es la

fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos, para prepararnos a

emprender obras valiosas, en beneficio de todos. No anida la estrechez

en el magnánimo; no media la cicatería, ni el cálculo egoísta, ni la

trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin reservas sus fuerzas a

lo que vale la pena; por eso es capaz de entregarse él mismo. No se

conforma con dar: se da. Y logra entender entonces la mayor muestra

de magnanimidad: darse a Dios”[39].

Se requiere magnanimidad para emprender cada jornada la empresa de la

propia santificación y del apostolado en medio del mundo, de las

dificultades que siempre habrá, con la convicción de que todo es posible

para el que cree[40]. En este sentido, el cristiano magnánimo no teme

proclamar y defender con firmeza, en los ambientes en los que se mueve,

las enseñanzas de la Iglesia, también en momentos en los que esto pueda

suponer un ir a contracorriente[41], aspecto que tiene una profunda raíz

evangélica. Así, el cristiano se conducirá con comprensión hacia las

personas a la vez que con una santa intransigencia en la doctrina[42], fiel

al lema paulino veritatem facientes in caritate, viviendo la verdad con

caridad[43], que conlleva defender la totalidad de la fe sin violencia. Esto

implica asimismo que la obediencia y docilidad al Magisterio de la Iglesia

no se contraponen al respeto de la libertad de opinión; al contrario, ayuda

a distinguir bien la verdad de la fe de lo que son simples opiniones

humanas.

***

REFLEXION AL EVANGELIO

El Evangelio nos invita a reflexionar de nuevo el punto

álgido de la gente religiosa; no basta conocer, hay que

vivir; no basta la fe; hay que actuar.

Viendo a los fariseos por ejemplo quienes conocían las

escrituras pero no fueron capaces de conocer a Jesús.

No lo reconocieron; ni por sus palabras ni por sus

obras ni por el testimonio que Juan dio de él; es decir

no lo reconocieron en el aquí y en el ahora. Por tanto

debemos pensar que Dios nos habla para el momento

preciso que estamos viviendo. Que la gente que nos

rodea y los acontecimientos diarios son parte de esta

palabra que hace profecía y vida en nosotros .

Tener fe, es creer que la palabra leída con atención y

devoción es viva y actual, y que influye en las

condiciones en las que vivimos día con día. Pidamos a

la virgen que nos ilumine en sabiduría para que cada

vez que leamos algún texto sagrado de la Biblia y los

evangelios tengamos presente el que “Hoy se ha

realizado esta palabra que acabamos de oír”.

También podría gustarte

- PaviaDocumento24 páginasPaviaFredy Esparza100% (2)

- Valor Redentor Del SufrimientoDocumento4 páginasValor Redentor Del SufrimientoCAMILO ANDRES VILA ANGARITA100% (1)

- Sed PerfectosDocumento2 páginasSed PerfectosNorma PeñaAún no hay calificaciones

- Evidence 6 Summary "Read Short Stories and Technical Documents To Write A Text".Documento4 páginasEvidence 6 Summary "Read Short Stories and Technical Documents To Write A Text".Mile50% (2)

- Las Tentaciones de JesúsDocumento9 páginasLas Tentaciones de JesúsjoseluisalbaresAún no hay calificaciones

- ResistenciaDocumento29 páginasResistenciaMary linarezAún no hay calificaciones

- Manual de HerejíasDocumento40 páginasManual de HerejíasKristo LordAún no hay calificaciones

- Perseverancia y CompromisoDocumento6 páginasPerseverancia y Compromisoluis alvarez100% (1)

- Ensayo de CristologiaDocumento12 páginasEnsayo de CristologiaLeonardo Ramos CaguaAún no hay calificaciones

- Moore-Hacia Una Teología de La Cruz SignificativaDocumento8 páginasMoore-Hacia Una Teología de La Cruz Significativampme1964Aún no hay calificaciones

- La Señal de La CruzDocumento3 páginasLa Señal de La Cruzgvielman11Aún no hay calificaciones

- Trabajo LaboralDocumento18 páginasTrabajo LaboralMJose CnAún no hay calificaciones

- El Martirio en La Iglesia HoyDocumento3 páginasEl Martirio en La Iglesia HoyErick Mauricio RiveraAún no hay calificaciones

- Trabajo Practico El Sentido Cristiano Del Sufrimiento HumanoDocumento17 páginasTrabajo Practico El Sentido Cristiano Del Sufrimiento HumanoRuben PissoniAún no hay calificaciones

- 078 Las Llagas de Cristo-1Documento12 páginas078 Las Llagas de Cristo-1Marco Antonio Wong MorenoAún no hay calificaciones

- Don de FortalezaDocumento5 páginasDon de FortalezaLazaro DomínguezAún no hay calificaciones

- La Santa Sede: MultimediaDocumento4 páginasLa Santa Sede: Multimediaagente33Aún no hay calificaciones

- Fe y Sufrimiento HumanoDocumento24 páginasFe y Sufrimiento HumanoWalter AchartAún no hay calificaciones

- La Virtud de La Fortaleza SSS+Documento4 páginasLa Virtud de La Fortaleza SSS+Hector Tadeo LopezAún no hay calificaciones

- Semana Julio 2 A Julio 8Documento32 páginasSemana Julio 2 A Julio 8Carlos E RinconAún no hay calificaciones

- Comentario Al Domingo Xxxiii Del Tiempo OrdinarioDocumento6 páginasComentario Al Domingo Xxxiii Del Tiempo OrdinarioLuis De LavalleAún no hay calificaciones

- La Fortaleza CristianaDocumento21 páginasLa Fortaleza Cristianarafael_ferrandis_1100% (1)

- La Fortaleza Del CreyenteDocumento3 páginasLa Fortaleza Del Creyentejorgebetancur100% (1)

- Pernía Saúl. Diccionario Teológico 7Documento7 páginasPernía Saúl. Diccionario Teológico 7saulperniaAún no hay calificaciones

- El Bautismo de CristoDocumento11 páginasEl Bautismo de Cristoudiel sanchezAún no hay calificaciones

- Ensayo "Jesús Muere Por Nosotros"Documento6 páginasEnsayo "Jesús Muere Por Nosotros"Efraín Ignacio Sáez Montero100% (2)

- Informe Examen Final SectasDocumento18 páginasInforme Examen Final SectasJulia FernandezAún no hay calificaciones

- Las TentacionesDocumento59 páginasLas TentacionesFrancisco CandelarioAún no hay calificaciones

- ¿Cà Mo, Donde y en Quiã©n Estã¡ Presente y Actãºa El Seà or Resucitado - (José Marà A CASTILLO)Documento6 páginas¿Cà Mo, Donde y en Quiã©n Estã¡ Presente y Actãºa El Seà or Resucitado - (José Marà A CASTILLO)Lili LanAún no hay calificaciones

- 0111 - Un Extraordinario SalvadorDocumento14 páginas0111 - Un Extraordinario SalvadorHermano EnCristoAún no hay calificaciones

- ¿Perder La Salvación - ¿Enseña Hebreos Esta Doctrina - Un Estudio Sobre La Seguridad de La Salvación y La Responsabilidad Del Creyente (Comentarios Biblicos Nº 25) (Spanish Edition)Documento144 páginas¿Perder La Salvación - ¿Enseña Hebreos Esta Doctrina - Un Estudio Sobre La Seguridad de La Salvación y La Responsabilidad Del Creyente (Comentarios Biblicos Nº 25) (Spanish Edition)Luis Leyva0% (1)

- Manual de HerejiasDocumento33 páginasManual de Herejiasapi-3713017Aún no hay calificaciones

- Santa Resiliencia: Contemplando cómo Dios nos fortalece hoyDe EverandSanta Resiliencia: Contemplando cómo Dios nos fortalece hoyAún no hay calificaciones

- Ayuno y UnidadDocumento2 páginasAyuno y UnidadAugustoKatzingerAún no hay calificaciones

- Virgilio PDFDocumento9 páginasVirgilio PDFwant90xAún no hay calificaciones

- Alice Luce Estudio de Las Evidencias CristianasDocumento95 páginasAlice Luce Estudio de Las Evidencias CristianasElizabeth Luna López100% (1)

- 4 PARTE LUGAR DE LA VERIFICACION La Experiencia HumanaDocumento36 páginas4 PARTE LUGAR DE LA VERIFICACION La Experiencia HumanaBrander RnAún no hay calificaciones

- La Carrera EspiritualDocumento9 páginasLa Carrera EspiritualFrancisco GuajardoAún no hay calificaciones

- Ser Cristiano - Joseph RatzingerDocumento46 páginasSer Cristiano - Joseph RatzingerNadia Torres100% (1)

- Ser Cristiano - Joseph RatzingerDocumento46 páginasSer Cristiano - Joseph RatzingerMaximilianoAún no hay calificaciones

- Atiencia, J., Cómo Pastorear y Ser Pastoreados, Cap. 1Documento20 páginasAtiencia, J., Cómo Pastorear y Ser Pastoreados, Cap. 1Kika Viramontes100% (2)

- Cristología Básica - Clase 1Documento27 páginasCristología Básica - Clase 1drpablom75% (4)

- Santificacion, Perfeccion El Trabajo de Toda La VidaDocumento16 páginasSantificacion, Perfeccion El Trabajo de Toda La VidaLisandro100% (1)

- El Martirio Como Cumbre de La SantidadDocumento5 páginasEl Martirio Como Cumbre de La SantidadOlga Elena Toro VAún no hay calificaciones

- LADARIA, L. F., Pecado Original y Gracia. ConclusiónDocumento7 páginasLADARIA, L. F., Pecado Original y Gracia. ConclusiónAlex Arena SdbAún no hay calificaciones

- Del Sinai Al Calvario, Catalina Rivas PDFDocumento80 páginasDel Sinai Al Calvario, Catalina Rivas PDFFRANCISCO FALCHINAún no hay calificaciones

- MT 16, 21-28 Jesus Muestra El Peso de Nuestra Cruz T4E42Documento3 páginasMT 16, 21-28 Jesus Muestra El Peso de Nuestra Cruz T4E42Oswald ChamaguaAún no hay calificaciones

- ¿Cuáles Son Las Estaciones de La Cruz, y Qué Podemos Aprender de Ellas - para ImprimirDocumento4 páginas¿Cuáles Son Las Estaciones de La Cruz, y Qué Podemos Aprender de Ellas - para ImprimirRuMarlop MartinezAún no hay calificaciones

- Nuestra Lucha No Contra Carne Ni SangreDocumento79 páginasNuestra Lucha No Contra Carne Ni SangreenriqueAún no hay calificaciones

- La Incongruencia de Mi Vida CristianaDocumento10 páginasLa Incongruencia de Mi Vida CristianaVíctor Acosta OrtízAún no hay calificaciones

- Características de La Madurez CristianaDocumento13 páginasCaracterísticas de La Madurez CristianaMarisa BianchiAún no hay calificaciones

- Cómo Llevar Nuestras Cruces y Conservar La Fe en El SufrimientoDocumento19 páginasCómo Llevar Nuestras Cruces y Conservar La Fe en El SufrimientoINSTALADORES BESTERPAún no hay calificaciones

- La Señal de La CruzDocumento3 páginasLa Señal de La Cruzfederico fernandez de bujanAún no hay calificaciones

- Resurrección. Torres QueirugaDocumento11 páginasResurrección. Torres QueirugaNatalia PoloAún no hay calificaciones

- A-Domingo de Ramos - 02 Lectio DivinaDocumento2 páginasA-Domingo de Ramos - 02 Lectio DivinaServio RivasAún no hay calificaciones

- La Entrega A CristoDocumento76 páginasLa Entrega A CristoNeiser VillanuevaAún no hay calificaciones

- Tema 8Documento4 páginasTema 8moniknoemiAún no hay calificaciones

- Cristo Centro de La Historia HumanaDocumento16 páginasCristo Centro de La Historia HumanaOduver MirandaAún no hay calificaciones

- Cristología Un Estudio de La Vida Misión y Obra de Jesucristo 4Documento5 páginasCristología Un Estudio de La Vida Misión y Obra de Jesucristo 4carloaldfer777Aún no hay calificaciones

- E28 Cuerpo de Cristo Erev2020Documento82 páginasE28 Cuerpo de Cristo Erev2020Pepe HerreraAún no hay calificaciones

- Pedagogía de La Ascética PDFDocumento32 páginasPedagogía de La Ascética PDFRosario Ruiz Cascajares100% (1)

- ANTE LA PANDEMIA COMO CARMELITAS DESCALZOS, COMUNIDADES ORANTES AL SERVICIO DEL REINO ADocumento13 páginasANTE LA PANDEMIA COMO CARMELITAS DESCALZOS, COMUNIDADES ORANTES AL SERVICIO DEL REINO AJavier De San José OcdsAún no hay calificaciones

- Pascua de Cristo, Pascua de los cristianosDe EverandPascua de Cristo, Pascua de los cristianosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)

- Meditación Al EvangelioDocumento5 páginasMeditación Al EvangelioDISENSA SAN ANDRESAún no hay calificaciones

- La Vida FamiliarDocumento16 páginasLa Vida FamiliarDISENSA SAN ANDRESAún no hay calificaciones

- La AmistadDocumento6 páginasLa AmistadDISENSA SAN ANDRESAún no hay calificaciones

- La Alegria CristianaDocumento5 páginasLa Alegria CristianaDISENSA SAN ANDRESAún no hay calificaciones

- Resumen Xiv Congreso Mundial de Las Familias Mexico 2022Documento2 páginasResumen Xiv Congreso Mundial de Las Familias Mexico 2022DISENSA SAN ANDRESAún no hay calificaciones

- Personalidad Del AnticristoDocumento7 páginasPersonalidad Del AnticristoJulio ProzzaglioAún no hay calificaciones

- Marcas BlancasDocumento3 páginasMarcas BlancasEsther ZúñigaAún no hay calificaciones

- Press YoLidero 2022Documento16 páginasPress YoLidero 2022Mauricio FariaAún no hay calificaciones

- ArtropodosDocumento27 páginasArtropodosEvelyn HaroAún no hay calificaciones

- La Parábola de Las Diez VírgenesDocumento5 páginasLa Parábola de Las Diez VírgenesMagen InfanteAún no hay calificaciones

- Alcance de IngenieriaDocumento101 páginasAlcance de IngenieriaJouls GarciaAún no hay calificaciones

- Miguel de Cervantes Saavedra - La Tía FingidaDocumento13 páginasMiguel de Cervantes Saavedra - La Tía FingidaErick CalderónAún no hay calificaciones

- BoyerDocumento4 páginasBoyerMelissa Morales Toledo0% (1)

- REG - 07a Programa de Actividades SSODocumento2 páginasREG - 07a Programa de Actividades SSODavid Andrade AlbornozAún no hay calificaciones

- Acciones Argumentadas Parte 1 y 2Documento2 páginasAcciones Argumentadas Parte 1 y 2Rowena WinchesterAún no hay calificaciones

- Aicas IntroduccionDocumento6 páginasAicas IntroducciongabrielAún no hay calificaciones

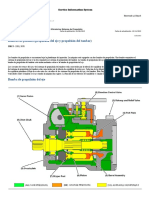

- CS-533E, CP-533E Vibratory Compactor BZE00001-UP Bombas de Pistones (Propulsión Del Eje y Propulsión Del Tambor)Documento23 páginasCS-533E, CP-533E Vibratory Compactor BZE00001-UP Bombas de Pistones (Propulsión Del Eje y Propulsión Del Tambor)CEVegaOAún no hay calificaciones

- Maldonado Horacio Aprendaizaje y ComplejidadDocumento12 páginasMaldonado Horacio Aprendaizaje y ComplejidadPaula Garcia100% (1)

- Resumen Actividad Fase 5Documento3 páginasResumen Actividad Fase 5andresAún no hay calificaciones

- Misal Diario-Abril 2018Documento96 páginasMisal Diario-Abril 2018lauraghrAún no hay calificaciones

- Cdec1 TM Fronteras DDocumento1 páginaCdec1 TM Fronteras DWiktoriaGrzywaczewskaAún no hay calificaciones

- Caligrafia PautaDocumento6 páginasCaligrafia Pautamar_34Aún no hay calificaciones

- Comte - Cristina RedaelliDocumento194 páginasComte - Cristina RedaelliMarco Lara HernandezAún no hay calificaciones

- Alexander FlemingDocumento4 páginasAlexander FlemingMarisabel BozaAún no hay calificaciones

- QigongDocumento15 páginasQigongRigo SuárezAún no hay calificaciones

- Preguntas Frecuentes - Gestión de Sso MDTDocumento13 páginasPreguntas Frecuentes - Gestión de Sso MDTirisAún no hay calificaciones

- Cont Rib PDC 2019-2025 Corregido Ultimo Oficial 19-11-2020 AHORA ......Documento83 páginasCont Rib PDC 2019-2025 Corregido Ultimo Oficial 19-11-2020 AHORA ......LUIS ALBERTO GUTIERREZ JUSTINIANOAún no hay calificaciones

- Voleibol Segundo Periodo 7 GradoDocumento6 páginasVoleibol Segundo Periodo 7 GradoIzaura ParraAún no hay calificaciones

- Plantilla Descripcion y Perfil de CargoDocumento8 páginasPlantilla Descripcion y Perfil de Cargokaren ruizAún no hay calificaciones

- Informe Financiero de Almacenes Éxito Act 6Documento6 páginasInforme Financiero de Almacenes Éxito Act 6Mayerly PallaresAún no hay calificaciones

- Estadistica y Probabilidad Eje 2 PDFDocumento14 páginasEstadistica y Probabilidad Eje 2 PDFSandra Gómez TovarAún no hay calificaciones

- Ficha Comunicacion 27-05-2022Documento3 páginasFicha Comunicacion 27-05-2022ze carlos bruno hancco tacoAún no hay calificaciones