Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

La Mejora de La Calidad de Vida Mediante La Analogia de Campos Disciplinares. La Metodologia de Estudio de Salud en La Arquitectura

La Mejora de La Calidad de Vida Mediante La Analogia de Campos Disciplinares. La Metodologia de Estudio de Salud en La Arquitectura

Cargado por

Franco MascarettiDescripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

La Mejora de La Calidad de Vida Mediante La Analogia de Campos Disciplinares. La Metodologia de Estudio de Salud en La Arquitectura

La Mejora de La Calidad de Vida Mediante La Analogia de Campos Disciplinares. La Metodologia de Estudio de Salud en La Arquitectura

Cargado por

Franco MascarettiCopyright:

Formatos disponibles

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

PAPER

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

MEDIANTE LA ANALOGIA DE CAMPOS

DISCIPLINARES. LA METODOLOGIA DE

ESTUDIO DE SALUD EN LA ARQUITECTURA

MUCHINSKY, Valeria Andrea; ORERO, Gabriela Leonor;

RIDL, María Rosa

valmuch@gmail.com ; glorero@yahoo.com.ar ; maroridl@gmail.com

Programa de Mantenimiento Habitacional (PMH), FADU, UBA

Resumen

La continuidad de edificaciones en el espacio público va

delineando el perfil urbano de una ciudad. La morfología,

materialización, dimensiones del parque construido

configura en su conjunto el carácter y particularidades de

diversos recortes territoriales, pero es el estado de

conservación de esas edificaciones lo que define el

paisaje urbano de la ciudad.

A partir de esa concepción, desde el año 1993 el

Programa de Mantenimiento Habitacional ha tomado la

iniciativa de abordar el estudio del estado edilicio en miras

de evaluar la calidad y desempeño del parque construido

y su impacto en el escenario socio-espacial.

Reconocimiento de una realidad que requería de

respuestas inmediatas para –en principio- mejorar y –

posteriormente- prevenir el deterioro prematuro. Emergían

entonces ciertos cuestionamientos: ¿cómo abordar el

estudio?, ¿cuál es el procedimiento para intervenir

adecuadamente?, ¿cómo prevenir?

Bajo este marco, el programa de investigación encontró

en la medicina las respuestas a estos interrogantes.

Entender el deterioro edilicio como parte de un

envejecimiento anticipado o de enfermedades prevenibles

– tal como en el ser humano- condujo a vincular los

procedimientos de la medicina con la arquitectura.

Observar síntomas, estudiar antecedente, exponer

hipótesis de causas posibles, realizar estudios y pruebas,

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2608

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

evaluar y diagnosticar determina -en consecuencia- un

protocolo de investigación que pone en paralelo a ambas

disciplinas y que conduce a definir los pasos necesarios

para corregir las deficiencias manifiestas. Estudiar para

remediar y prevenir para evitar constituyen en sí

estrategias que permiten prologar la vida útil de las

edificaciones y la vida humana.

Con estos conceptos, el PMH ha emprendido el estudio

de la vivienda social y cooperativa de la ciudad de Buenos

Aires con el fin de evaluar la performance del parque

construido. El análisis de 120 intervenciones ejecutadas

por el sector público desde 1907 al 2008 congregando

45.768 viviendas, el estudio 38 intervenciones

desarrolladas por la Cooperativa El Hogar Obrero entre

1905 y 1991 con 3.175 unidades de viviendas y la

evaluación de estado de grandes conjuntos habitacionales

como Piedrabuena, Soldati y Justo Suarez no hubiera

sido posible sin un base cognoscitiva que permita indagar,

profundizar y diagnosticar en pos de mejorar la calidad de

vida de los edificios y –consiguientemente- la calidad de

vida del hombre.

Reconocer las metodologías en los quehaceres

disciplinares como aportes y sustentos de nuevos saberes

ha conducido a la generación de nuevos campos de

desarrollo técnico y conceptual, promoviendo la creación

de nuevas herramientas que aporten a la mejora de la

calidad de vida.

Palabras clave: calidad, diagnóstico, performance,

prevención, protocolo

Introducción

Las ciudades de hoy presentan una mixtura edilicia que no sólo refiere a cuestiones

morfológicas, materiales o estéticas, la heterogeneidad visible se encuentra asimismo

–y principalmente- en el estado de conservación, lo que va alterando

indefectiblemente los aspectos proyectuales mencionados. El grado de

mantenimiento visible de los edificios, refleja no sólo una degradación del bien

construido que impacta internamente reduciendo los niveles de calidad de sus

materiales, y en algunas ocasiones el funcionamiento del local afectado, sino también

deteriora su imagen y su impronta dentro del escenario urbano, lo que repercute

directamente sobre sus usuarios, imprimiendo sobre ellos estigmatizaciones difíciles

de revertir.

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2609

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

Este escenario se encrudece sobre el parque habitacional social. La falta de

recursos, la carencia de conocimiento y/o asesoramiento, la deficiente organización y

planificación administrativa, resultan en un ineficiente o insuficiente mantenimiento y –

consecuentemente- en un deterioro prematuro. Pero estos aspectos sólo refieren a

instancias posteriores a la ejecución, a deficiencias cuya responsabilidad recaen

únicamente sobre los propietarios/usuarios del bien construido, sin mirar los factores

precedentes que pudieron conducir –consciente o inconscientemente- a reducir la

vida útil del edificio.

Ello ha abierto el cuestionamiento sobre la injerencia profesional que tienen los

actores productores del parque edilicio sobre el hábitat edificado, tanto para encontrar

los medios para revertir el deterioro prematuro, como para prevenirlo.

La percepción de esta problemática, el reconocimiento de la vulnerabilidad ante en la

que se encuentran un amplio grupo poblacional a la que se ha buscado dar respuesta

habitacional, constituyeron las bases a partir de las cuales el Programa de

Mantenimiento Habitacional (PMH) ha trabajado desde hace 30 años. Indagar,

analizar y entender los factores que conducen a la degradación de los edificios tienen

de per sé una razón lógica de un inmediato y demandado accionar, pero para

intervenir hay que conocer las causas, para prevenir hay que reconocer los errores y

para disminuir el déficit habitacional hay que dejar de construir déficit.

Con estas premisas, el programa de investigación se ha propuesto el desafío de

buscar las herramientas y el procedimiento para generar ese conocimiento preventivo

y correctivo requerido, a fin de servir de sustento cognoscitivo para la comunidad

profesional y para los futuros profesionales.

Cómo abordar el déficit habitacional construido

La problemática habitacional ha sido abordada por décadas desde políticas de

viviendas que buscaban atender el déficit de vivienda desde enfoques cuantitativos y

no cualitativos, lo que ha ido generando –en el corto o mediano plazo- deterioros

edilicios anticipados, degradando la calidad constructiva y funcional propia del edificio

e impactando directamente sobre sus usuarios y el hábitat. Estos edificios, con

diversas manifestaciones y de variables características, exponen el concepto de

“edificios enfermos”, construcciones que brindan espacios para habitar pero que no

son habitables, espacios carentes de calidad edilicia que afectan la calidad de vida.

En consecuencia, degradación, envejecimiento prematuro, abandono, hasta

situaciones de colapso han ido dibujando las postales del parque habitacional social.

Males a los cuales era –y sigue siendo- necesario abordar en forma inmediata e

integral para subsanar una demanda social que no está siendo atendida.

Así, tal como Sarquis (1995:5) destaca que es “injustificable” el reitero de esquemas

espaciales para las viviendas sociales sin considerar el cambio social que se ha ido

generando con el tiempo, o sin atender las nuevas demandas y conformaciones

familiares, es “injustificable” continuar con procesos constructivos que han dado clara

muestra de su deficiencia, ni perseverar en el empleo de materialidades que se

deterioran rápidamente perdiendo o alterando las condiciones para las que fue

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2610

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

pensada, y menos aún, innovar con tecnologías constructivas sin mano de obra

especializada. Los edificios no deben ser un laboratorio, sino espacios de desarrollo

social.

Frente a este deteriorado escenario edilicio, al que no se puede o debe responder con

nuevas construcciones que dejen a la deriva el parque construido, sino al que debe

abordarse desde un replanteo sobre el qué hacer con esas construcciones, se abre el

debate hacia la autocrítica del quehacer profesional, reconociendo las deficiencias o

carencias presentes y analizando nuevos abordajes que permitan plantear soluciones

factibles así como analogías temáticas que aporten nuevos enfoques sobre la

arquitectura. El reconocimiento de la limitaciones o desconocimientos de una ciencia

y la búsqueda de nuevos saberes que nutran cognoscitivamente es la base de todo

avance científico, y en este sentido, la arquitectura, entendida en su concepción más

amplia, como responsable de hacer y transformar el escenario urbano y el desarrollo

social, no puede desestimar la necesidad de revisar sus alcances y enriquecer sus

competencias.

Del replanteo disciplinar emergen el requerimiento de cuestionarse ¿qué es necesario

corregir? y ¿cómo corregir?, lo que ha planteado la formulación de interrogantes

básicos (en el sentido de sustanciales, bajo el concepto empezar y pensar desde las

raíces del problema) y secuenciales sobre el ¿por qué se deterioran los edificios?,

¿cómo definir las causantes?, ¿cómo revertir el daño?, ¿cómo evitar el deterioro?.

Estas preguntas fueron conduciendo al PMH a la búsqueda de otros saberes de los

cuales sustentarse y de encontrar alternativas para dar respuesta al déficit construido.

Bajo este marco el programa de investigación enfocó sus proyectos hacia la

indagación sobre teorías, avances y desarrollos enfocados en la calidad edilicia como

base formativa para abordar la crítica situación socio-habitacional local. Entre los

diverso estudios e investigaciones realizados en el contexto internacional, se destaca

el trabajo abordado durante la década del ´60 por el Centre Scientifique et Technique

du Bâtiment (CSTB) de Francia sobre la relación costo - calidad en la construcción,

en el cual se ha concluido -en base a estadísticas especializadas sobre la temática-

que en los países europeos el costo de la no calidad resultó en montos de

conservación considerablemente elevados. A partir de los análisis realizados y de las

conclusiones arribada, el CSTB planteó años después la aplicación de instrumentos

para el mantenimiento preventivo como medio para hacer frente al incremento de las

expensas, en razón del crecimiento de los costos salariales y del valor energético,

como así también para responder a la crisis económica emergente a partir de la cual

era necesario prolongar la vida útil de las edificaciones ante la restricción de nuevas

construcciones.

De la necesidad de preservar el parque construido, sumado a los datos estadísticos

que revelaban que en 1987 los trabajos de mantenimiento del parque inmobiliario

francés representaban más de la mitad de la producción total del sector de la

construcción, se ha reconocido la necesidad de estudiar, analizar y evaluar los

factores causantes del deterioro edilicio, sentando –consiguientemente- las bases de

una nueva ciencia: la “Patología de la Construcción”. Esta nueva rama de estudio y

conocimiento debía y debe estar indefectiblemente vinculada con la planificación de

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2611

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

un Mantenimiento Preventivo como estrategia integral para revertir el deterioro físico

existente y prevenir el futuro.

Por su parte, en territorio ibérico, se han ido desarrollado hacia fines del siglo XX

instrumentos de gestión y capacitación en mantenimiento para salvaguardar la

calidad del parque edilicio, siendo referentes en el área el Servicio de Rehabilitación

del Colegio de Barcelona, el cual supo ser pionero en la divulgación del método de la

tecnificación y racionalización de la Rehabilitación como Proceso Constructivo.

El marco conceptual brindado por estos referentes planteó un nuevo abordaje dentro

de la arquitectura, pensando no en el qué proyectar, sino en el cómo intervenir sobre

lo ya edificado, bajo tres conceptos centrales: calidad, patologías y mantenimiento.

Terminologías poco vinculadas, o poco experimentadas, dentro de la práctica

profesional ya que eran entendidas como inherentes a la medicina, lo que demandó

entender cuál es su significado e implicancia en la construcción.

Si se analiza la concepción de estos vocablos, la Real Academia Española define al

término patología como “parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a

través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen”.

Ahora, cuál es la relevancia o vinculación de este concepto en la arquitectura. Si se

toma los términos “síntomas”, “trastornos”, “enfermedad”, “causas”, el paralelismo es

incuestionable. Los edificios, al igual que el hombre, muestran síntomas que

manifiestan desajustes o fallas en el funcionamiento del cuerpo (humano/edilicio),

generando trastornos que alteran el comportamiento habitual, que son identificadas

como enfermedades según parámetros y características típicas a los cuales debe

encontrarse su origen para entender la causa y en razón de ello poder remediar.

La comprensión vinculante de estos términos expone la complejidad del sistema en

general. Así como los profesionales de la salud evalúan diversos aspectos antes de

diagnosticar e indicar procedimientos de sanación, los partícipes de la construcción

deben relevar los síntomas manifiestos, analizar el marco en el cual se han ido

generando, estudiar su comportamiento ante diversos factores, realizar estudios para

ir definiendo las causas factibles y diagnosticar los motivos originantes del problema

para poder intervenir adecuadamente.

Asimismo, tal como en la descripción literal del término patología se señalan los

componentes físicos sobre los cuales se manifiestan estos síntomas, su aplicación en

la arquitectura exige una identificación de las partes constitutivas del edificio y

entender el mismo como un sistema integral. Entender la conformación del edificio, la

materialización de cada uno de sus componentes y el comportamiento -propio y

asociado- de éstos permite enfocar el estudio, analizar la sintomatología patológica y

reconocer las causas factibles.

La anatomía arquitectónica

La formulación de preguntas, la investigación, el razonamiento desde el conocimiento

teórico y observacional y la formulación de hipótesis, configuran pasos de un método

científico que dibuja la construcción de un saber. Proceso secuencial que puede

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2612

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

variar en sus enfoques, temáticas, abordajes, pero que son análogos a toda doctrina

disciplinar. Las distinciones se centran principalmente en el ¿qué?, en el objeto de

estudio, pero aún así, con las particularidades que conlleva cada temática, existen

aún familiaridad interdisciplinar, como resulta entre la medicina y la arquitectura.

En numerosos escritos, la medicina es descrita como la ciencia que estudia la

arquitectura del cuerpo humano. Arquitectura viva que está conformada por una

fusión de sistemas con funciones específicas que determinan en su conjunto

organizado y articulado la dinámica del ser humano. Esa misma anatomía se

vislumbra en la arquitectura como disciplina, en cuya configuración se identifican

sistemas funcionales diseñados a fin de configurar espacios con características

propias según los destinos para los que es proyectado.

Este paralelismo permite abordar una nueva mirada sobre el quehacer profesional de

la construcción, nutriéndose de procesos de análisis, de modos de estudio y

diagnóstico, de conceptos que delinean ejes de intervención alternativos para poder

responder al déficit habitacional edificado.

La analogía disciplinar con la medicina, tal como lo describen Gimenez, Mirás y

Valentino (2013) en sus investigaciones, data desde el siglo XIX atravesando por

diversos estadíos de utopismos y credibilidades que con el tiempo y la evolución

científica fueron encontrando mayores vinculaciones cognoscitivas que han ido

fundamentando las semejanzas conceptuales a la par de las diferencias doctrinales.

Estas semejanzas diferenciadas resultaron en fuentes referentes en relación a la

deficiencia de calidad edilicia, encontrando el punto en común entre ambas disciplinas

en la concepción de: comprender para entender y resolver disfunciones en el

cuerpo/edificio. Marco que ha propiciado la formulación de interrogantes sobre ¿cómo

es ese cuerpo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son las funciones de esos

componentes? ¿Cómo reconocer anomalías funcionales?.

Así, en base a la analogía lógica y conceptual de la necesidad de reconocer para

poder intervenir, es menester partir desde la denominada “preclínica”, es decir, la

anatomía, la conformación de ese cuerpo/edificio, como ciencia previa para la

identificación y entendimiento del cuerpo/edificio sintomático, dentro de la cual se

identifican:

-Anatomía descriptiva: aborda la ciencia de la sistémica, a través de la cual se

distinguen los diversos sistemas y subsistemas que conforman el cuerpo.

-Anatomía Clínica: refiere al quehacer disciplinar, la práctica del conocimiento teórico,

mediante el cual se trabaja sobre el análisis, diagnóstico y tratamiento del

cuerpo/edificio sintomático

-Anatomía Patológica: rama enfocada al estudio de las anomalías que afectan el

funcionamiento normal del cuerpo/edificio.

-Anatomía Diagnóstica: su indagación permite ahondar en el estudio y evaluación

interna del cuerpo/edificio. Según el componente o sistema a analizar, la profundidad

o técnica a implementar se puede identificar la anatomía micro y macroscópica:

ciencia desde la cual se examina el estado celular del objeto de estudio (con o sin el

empleo de microscópico) , y la

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2613

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

-Anatomía Radiológica –conceptualizada como estudio no invasivo- a través de la

cual se implementa la observación de los componentes mediante imágenes.

Anatomía Descriptiva

Partiendo de la definición de Prives y Lisenkov, evocada por Montero Simón en

relación a la Anatomía Humana, la cual describe “como la rama de la Morfología que

estudia la figura y estructura del cuerpo humano vivo, e investiga las leyes que rigen

el desarrollo de sus formas, en relación con sus funciones y con el medio ambiente

del organismo”, el primer paso para la comprensión de la anatomía descriptiva edilicia

es comprender al edificio como un sistema, es decir, como una red de diversos

componentes que trabajan aunada y solidariamente para configurar ese espacio de

habitar. Volumen edificado cuyo sistema estará condicionado por la morfología,

dimensiones, materialización de cada uno de los componentes con el que fue

proyectado y ejecutado, como por su emplazamiento y las condiciones de su entorno.

Bajo este enfoque, desde el PMH se ha trabajo en la identificación de cada una de las

partes componentes del edificio/sistema, reconociendo en forma focalizada los rubros

como los órganos funcionales del elemento constructivo, y en forma asociada a los

subsistemas como la interrelación de los rubros que tienen sentido funcional en su

conjunto.

-Envolvente vertical: es el subsistema que independiza al espacio interior del exterior,

como la piel en el cuerpo humano. Éste se encuentra conformado por:

.Muro: constituido por los paramentos y aislaciones –configurando el núcleo

murario- y los revestimientos interiores y exteriores que conforman las terminaciones

.Carpintería: cuyas características (forma, dimensiones, accionamiento y

materialidad) definen la calidad visual, ambiental y acústica de los espacio interiores.

Este componente / unidad asimismo puede descomponerse en subrubros: marcos,

hojas, vidrios y sistema de oscurecimiento.

-Envolvente horizontal: sea plana o inclinada, es el subsistema que independiza al

espacio interior del exterior, en el plano horizontal: el techo. Éste, al igual que la

envolvente vertical está constituido por la cubierta (que es el revestimiento que se le

ha dado al mismo en su cara externa), el núcleo (donde se congregan todas las

aislaciones) y el cielorraso (determinado por la materialización de la terminación

interior).

-Estructura: que constituye el esqueleto sostén del edificio. El mismo está conformado

por las fundaciones y por la propia estructura que conforma el armazón y da

sostenibilidad a la construcción.

-Instalaciones: tendidos que abastecen al edificio de insumos básicos para el

desarrollo de la actividades para las cuales fue proyectada el edificio. Dentro de este

subsistema se identifican las instalaciones básicas (instalación eléctrica, instalación

sanitaria, instalación de gas) y las instalaciones complementarias (instalación de

servicios como televisión por cable, alarmas,…) y las instalaciones combinadas en las

que se usan más de un las instalaciones básicas y de las cuales son asociadas

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2614

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

dependientes para su funcionamiento, como la instalación de incendio (agua y

electricidad)

-Circulaciones: subsistema que vincula internamente los distintos espacios del

edificio. Según la escala de la edificación (alto y longitud) estará conformada por uno

o varios rubros:

.Circulación vertical: en la que se distinguen como subrubros las escaleras

(circulación vertical peatonal), sean éstas las destinada a evacuación de incendios o

al uso cotidiano como medio de acceso a la vivienda; y los ascensores (circulación

vertical mecánica), sean éstos de pasajeros o montacargas

.Circulación Horizontal: rubro comprendido por los pasillo

-Accesos: subsistema a cargo de permitir el ingreso y egreso al edificio, y en cuya

análisis pueden distinguirse como rubros el acceso peatona del acceso vehicular.

-Espacios comunes: son las áreas proyectadas para el uso comunitario de los

habitantes del edificio. Dentro de este subsistema pueden identificarse los espacios

comunes interiores de los exteriores, cuya características técnicas estarán

directamente supeditadas a las condiciones a las que se encuentran expuestas, tanto

desde su uso como desde exposición a la intemperie.

La identificación de las características técnicas, morfológicas, dimensionales y

materiales de cada uno de los subsistemas, rubros y subrubros determinará la calidad

de los mismos, definirá el funcionamiento y comportamiento en razón de su

interrelación con el resto de los componentes del sistema y –en consecuencia-

determinará las causas hipotéticas y/o demostrables del deterioro edilicio.

Anatomía Clínica

Cabe en esta instancia relacionar a la anatomía clínica con la doctrina disciplinar. En

base a las acepciones definidas por la R.A.E., la doctrina es la “enseñanza” trasmitida

para la formación o guía de prácticas o metodologías consensuadas por una o varias

personas agrupadas, configurando un “paradigma” o “norma científica” a implementar.

Así, al igual que en la doctrina médica, la doctrina arquitectónica para el estudio de la

calidad y desempeño edilicio requiere –tras la comprensión de la anatomía descriptiva

del cuerpo/edificio en estudio- contextualizar las características espaciales,

temporales y sociales a las que se encuentra sometida la construcción.

El análisis de todos los aspectos identificados junto al seguimiento de la evolución del

paciente (humano/construido) permitirá definir la historia clínica y realizar lo que se

debe definir como pre-diagnóstico, a la espera de avanzar con estudios

especializados que confirmen o desestimen las hipótesis formuladas sobre las causas

posibles del deterioro en estudio.

En arquitectura, y particularmente en el PMH, la anatomía clínica de los conjuntos

habitacionales que se investigan se encuentran materializada por instancias de:

-indagación histórica (época de construcción, estilo, tipología, sistemas constructivos

de la época), documental, normativa, bibliográfica de diversas fuentes primarias y

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2615

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

secundarias, antecedentes (modificaciones, reparaciones o restauraciones realizadas

precedentemente) como aspectos organizativos y sociales que pudieran condicionar

el desempeño edilicio.

-relevamiento gráfico y fotográfico in-situ para el reconocimiento directo de los

síntomas patológicos que se están examinando y la generación de nueva

documentación que permita el análisis comparativo.

-observación y relevamiento de fallas mediante un protocolo de inspección que

constituya la herramienta base para evaluar la evolución de las afecciones

-detección, análisis y evaluación de las solicitaciones endógenas y exógenas que

provocan el deterioro prematuro

Anatomía Patológica

Así como en el cuerpo humano la falla o deficiencia en alguno de los órganos puede

repercutir en otros órganos o en el total del cuerpo, en las construcciones las

anomalías que pueden presentar algunas de las partes componentes alterará en

forma parcial o total al edificio. De allí el concepto esbozado en la anatomía clínica del

sistema edilicio.

En consecuencia, en el marco de la anatomía patológica se analizan las

características de los síntomas: sus formas, extensión, dirección, casualidad y

causalidad presencial (su vinculación con determinados y puntuales factores que

generan la presencia del síntoma), dinamismo (si la patología se encuentra activa o

no) y antecedentes. La información que se desprenda de estas variables, analizado

con los relevamientos y datos obtenidos de la anatomía clínica, permitirá identificar,

calificar y cuantificar la patología observada, lo que conducirá a la formulación de

hipótesis de causas (pre-diagnóstico) que deberán ser evaluadas y contrastadas con

la anatomía diagnóstica.

Anatomía Diagnóstica

Para poder definir las causas de las patologías sintomáticas relevadas y definir la

intervención adecuada a implementar es necesario indagar a través de diversos

estudios especializados que permitan profundizar la observación y el análisis de la

enfermedad manifiesta.

Al igual que en la medicina, la anatomía diagnóstica en la arquitectura ha ido

evolucionando hacia la menor invasión del cuerpo/edificio mediante el estudio por

imágenes y la toma de muestras. Así, el quehacer profesional ha ido abandonando la

práctica del “abrir para ver que hay”, para dar paso a la prevención diagnóstica

mediante la observación, el relevamiento táctil y los ensayos. El avance tecnológico

ha brindado las herramientas para experimentar sobre el edificio, resguardando en lo

máximo posible sus características y en pos de evitar que la propia indagación genere

nuevas alteraciones.

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2616

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

Los estudios y toma de datos para ser analizados posteriormente en laboratorios

especializados se clasifican en

-ensayos destructivos: para realizarlos es necesario afectar en un lugar específico la

integridad física del elemento a analizar (probetas, muestras, etc.)

-ensayos no destructivos: los cuales no suponen daño sobre los elementos como ser

el radar, gammagrafía (fig. 1), termografía (fig.2), etc.. Esta técnica permite vislumbrar

en lo interno de la construcción los elementos que componen la pieza / área en

estudio o evaluar su comportamiento (como en el caso de la termografía ante la

incidencia de calor) sin alterar o afectar su condición.

Fig. 1.- Gammagrafías en ornato de la Basílica de Luján. (Mariscotti, Thieberger, Ruffolo y

Frigerio – s.f.). Los investigadores recrean en el esquema los elementos estructurales

detectados: líneas rojas corresponden a varillas cuadradas de 25 mm, la línea naranja a una

planchuela de 20x11 mm, las líneas azules a hierros de 8-10 mm, y las verdes a hierros de 4-

6 mm.

Fig.2 - Termografía de la Cúpula de crucero en la iglesia de San Felipe Neri, Crevillente,

España (Pérez Sánchez, J.C. y Piedecausa García, B.- 2016).

La anatomía arquitectónica conforma –consiguientemente- el sustento para dar

respuesta a los interrogantes ante los cuales se enfrentaba y sigue enfrentándose la

comunidad profesional de la construcción: ¿cuál es el procedimiento para corregir el

malestar edilicio?, ¿cómo mensurar los síntomas que manifiestan las fallas del

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2617

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

sistema construido?, ¿cómo analizar en profundidad las causas posibles del

problema?, ¿cómo intervenir sin un diagnóstico?

Los datos que aportan los estudios especializados junto con el análisis de la

información adquirida en las instancias previas permitirá la “reconstrucción de los

hechos”, constituyendo la base de fundamentación para comprender como se fue

gestando la patología causante del deterioro y confirmar el diagnóstico patológico, lo

que habilitará la planificación de las tareas de intervención/reparación adecuadas y

establecer la estrategia la prevención a implementar.

Reconocer la causa, enfocar la investigación en los factores originantes es la clave

hacia una intervención profesional responsable. Trabajar, reparar o restaurar el

síntoma resultan generalmente en ejecuciones insuficientes y en muchos casos

agravantes de la problemática central. Al igual que en la medicina, los síntomas son

sólo indicativos de la disfunción del sistema, pero no la enfermedad en sí. Tratar la

sintomatología puede ocultar el factor causante de la patología, permitiendo su

evolución y profundizando la afección.

El proceso de relevamiento, seguimiento y estudios descrito constituye en

consecuencia una metodología, una ciencia práctica con sustento teórico y técnico

que ha sabido reconocer en el saber disciplinar de la medicina un quehacer replicable

en la arquitectura.

Aprender y aprehender

Hacia las últimas décadas del siglo XX, la problemática habitacional era concreta, la

degradación del parque edilicio era visible, pero no era claro como revertirlo o

mermarlo. El PMH reconoció en el paralelismo disciplinar la vía a través de la cual

abordar el déficit habitacional construido, constituyendo el enfoque doctrinal de la

anatomía arquitectónica la base cognoscitiva desde la cual aprender y aprehender

para poder aplicar en el sector de la vivienda social local con miras a aportar una

nueva mirada hacia el concepto de calidad edilicia y de prevención constructiva.

De los abordajes alcanzados en el marco internacional mencionado en párrafos

anteriores, y en busca de profundización de los saberes adquiridos, en 1991 el

Programa se vincula con L´Ecole Polythecnique Fédéral de Lausanne (EPFL), con

quienes en 1994 emprende un convenio de cooperación científico-técnica para

participar en la experiencia piloto de Rehabilitación del Conjunto Piedrabuena (fig. 3),

de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo eje de trabajo interuniversitario en 1995,

junto con el Arq. Pastrana de La Villette (Universidad de París), se realiza la

experiencia de Taller de Barrios para el mismo conjunto urbano-habitacional.

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2618

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

Fig. 3 - Conjunto Urbano Piedrabuena

Asimismo, el contacto con el arquitecto Keith Chapman, Profesor de la School of Built

Enviroment, Coventry University, UK, hacia el año 2000, permitió avanzar en la

identificación de los requerimientos para implementar sistemas de predicción de costo

de mantenimiento apropiado con el objeto de generar herramientas que permitan una

planificación sustentable del mantenimiento edilicio que viabilice la conservación del

edificio y la prevención de patologías.

Para consolidar estas ideas, el PMH /FADU/UBA, conjuntamente con profesionales

del INTI, IPT, Ministerio de la Vivienda de Chile y del Laboratorio Tecnológico del

Uruguay trabajaron asociadamente en pos de visualizar los medios hacia la mejora de

la calidad y productividad del sector de la construcción, y en particular, de la vivienda

social.

Pero el conocimiento pragmático sobre enfoques metodológicos abordados en el

contexto internacional y que comenzaron a aplicarse a nivel local demandó de

sustentos normativos que permitan establecer los parámetros sobre los cuales

analizar la nueva rama disciplinar. Frente a ello el PMH, junto con investigadores del

IPT (Instituto de Investigaciones Tecnológicas) de San Pablo y del departamento de

Construcciones del INTI, estudiaron y profundizaron sobre el concepto de desempeño

edilicio desarrollado en la norma ISO 6241 Performance Standards in Building (1984),

a fin de establecer los aspectos técnicos y condicionantes exigidos para asegurar la

calidad edilicia. Los parámetros establecidos en estos estándares se centraban en 4

ramas principales asegurar la calidad edilicia en el tiempo:

-Seguridad: en lo determinan los requisitos sobre la estabilidad estructural, seguridad

contra incendios y seguridad en el uso

-Habitabilidad: que estará determinada por los parámetros básicos de confort

acústico, higrotérmico, estanqueidad/impermeabilidad, propiedades del aire,

condiciones visuales, requerimientos higiénicos, entre otros. Aspectos que definen la

calidad ambiental del espacio y la viabilidad del desarrollo funcional para el cual ese

espacio fue proyectado.

-Durabilidad: en la cual se define la capacidad de conservar las cualidades técnicas y

funcionales de cada uno de los componentes del bien construido

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2619

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

-Economía: lo que refiere directamente a la sustentabilidad y sostenibilidad del

edificio.

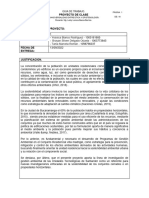

El análisis e interpretación de este marco normativo, junto a los conceptos de calidad

edilicia y mantenimiento preventivo expresados precedentemente, ha permitido al

PMH abordar el estudio y evaluación tanto del desempeño físico y funcional de las

viviendas del parque habitacional social de la ciudad, como los niveles de satisfacción

de los usuarios bajo un mismo patrón normativo, lo que fue conduciendo a definir una

metodología de estudio y evaluación del desempeño edilicio abordando tanto los

aspectos edilicios como los de gestión y uso (fig. 4).

Fig. 4 - Metodología de Evaluación de desempeño edilicio. Cuadro en base a información

PMH/FADU/UBA.

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2620

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

Reconocer, entender y adoptar los procedimientos, estudios y avances desarrollados

otros campos disciplinares y nutrirse de las experiencias de instituciones de

investigación especializadas en la temática y con las cuales el Programa de

Mantenimiento Habitacional posee objetivos en común, ha permitido indagar, relevar

y diagnosticar el desempeño del parque habitacional social y cooperativo de la ciudad

de Buenos Aires. La metodología aprehendida de la anatomía arquitectónica y de la

normativa permitió al Programa desarrollar un enfoque crítico-cognoscitivo sobre la

evaluación de estado de más de 40.000 viviendas, a través de diversos proyectos de

investigación bajo subsidios y convenios con la Universidad de Buenos Aires, el

CONICET, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Nación, entre otros, como

así también en informes, auditorias y asesorías referentes a la calidad y

mantenimiento, y sugerir parámetros de calidad, gestión y análisis a la comunidad

profesional, académica y a la sociedad (fig. 5).

Fig. 5 – Inventario 90 años de vivienda social – Pabellón alto de Conjunto Urbano Villa Soldati

– Detalle Escalera de Conj. Urbano Villa Soldati – Programa de fichaje del PMH

De esta manera se fueron sentando las bases de una nueva rama de la disciplina

arquitectónica que constituyeron la rama troncal de varios años de investigación y

formación dentro del programa de investigación

Conclusión

Tratar de abordar las enfermedades que aquejan a los asentamientos humanos de

América Latina es un reto (…), ya que el paciente se encuentra en estado crítico, y lo

que es casi peor, no se vislumbran síntomas de mejoría a corto-mediano plazo.

(Salas Serrano, 2000:16)

Frente a la crisis existen dos caminos, actuar intuitivamente para intentar resolverlo o

cuestionarse cuales fueron los factores que condujeron a esa situación y de su

reconocimiento plantear estrategias para revertirlo.

Esto es lo que ha pasado con el parque habitacional social. Los actores partícipes de

la construcción debieron replantearse el quehacer profesional para no seguir

replicando las omisiones o errores que fueron conduciendo al deterioro edilicio y su

consecuente impacto sobre el escenario urbano.

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2621

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

Pero el replanteo no debe partir de la réplica exacta, sino de la autocrítica y del

discernimiento de los saberes que puede brindar otros campos disciplinares para ser

adaptados e implementados en la arquitectura.

Así, la doctrina médica ha constituido una fuente valiosa para abordar el deterioro

prematuro de los edificios y la degradación de la calidad de vida de sus usuarios.

Ahondar sobre el abordaje y evolución de la medicina planteó la necesidad de

estudiar el edificio como sistema, al cual debía reconocerse las cualidades y

funciones de cada uno de sus componentes, para poder comprender sus

vinculaciones e interconexiones y entender por consiguiente su comportamiento y las

causas de su sintomatología. La anatomía arquitectónica y sus abordajes –anatomía

descriptiva, clínica, patológica y diagnóstica- constituyeron la guía procesual desde la

cual nutrirse y entender cómo abordar la patología edilicia como ciencia nueva.

Pero la ciencia sin aplicación se encuadra en un sustento teórico ávido de ser

aplicado. Así las investigaciones y avances de diversas instituciones fueron

delineando metodologías prácticas y sustentos cognoscitivos propios de la

arquitectura, que fue conduciendo a una evolución de la doctrina y una vinculación

entre tecnología, patología y prevención

Reflexionar entre soluciones correctas e incorrectas, implica conocer el diseño y los

detalles constructivos de la vivienda en uso. Evitar el avance del deterioro implica

intervenir con conocimiento y sobre el foco de la cuestión.

Por tanto, reconocer las metodologías en los quehaceres disciplinares como aportes y

sustentos de nuevos saberes ha conducido a la generación de nuevos campos de

desarrollo técnico y conceptual, promoviendo la creación de nuevas herramientas que

aporten a la mejora de la calidad de vida.

Bibliografía

CONTI, A. (2000) “Cuestiones teóricas referidas a la conservación de conjuntos

habitacionales del siglo XX”. En Dunowicz (compiladora). Anales. IV Jornadas de

Actualización. Rehabilitación y Mantenimiento del Entrono Construido. Calidad en la

Construcción: proyecto, ejecución y uso. (pp. 68-69). Buenos Aires: FADU/UBA –

CaReMaH.

DUNOWICZ, R., Amarilla, B., Boselli, T., Hasse, R. y Velasco, E. (2003). El

desempeño edilicio La vida de los edificios en el tiempo. Ediciones FADU

DUNOWICZ, R. (Compiladora), AMARILLA, B., BOSELLI, T., HASSE. R. y

VELASCO, E.: "El desempeño edilicio: ". Ediciones FADU-ISBN 9502907396, Buenos

Aires, 2003.

GIMENEZ, C.; Mirás, M.; Valentino, J.. (2013). “La analogía biológica desde la

perspectiva de la teoría contemporánea”. En Seminario de Crítica – Año 2013.

Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. N°185.Recuperado de:

http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0185.pdf

MARISCOTTI M. A. J., Thieberger P., Ruffolo M. y Frigerio T. (s.f.). “Estudio no

destructivo del interior de piezas de valor histórico mediante gammagrafías”. En VI

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2622

SI+ XXXII Jornadas de Investigación 27 | 28 septiembre

CAMPOS XIV Encuentro Regional 2018

UNIDAD | PROYECTO Y HABITAR

Jornada Técnicas de restauración y conservación del patrimonio. Recuperado de:

https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/1500/11746_1500.pdf?sequence

=1&isAllowed=y

MUCHINSKY, Orero, Ridl, Von Martin y otros (2015). “Conceptos y fundamentos

generales para el estudio patológico de la construcción”. Cuaderno de cátedra

Dunowicz.

PÉREZ SÁNCHEZ, J.C. y Piedecausa García, B. (2016). “Termografía infrarroja

aplicada en cúpulas históricas: identificación y análisis de sistemas constructivos”. En

Informes de la Construcción, 68(541): e129. Recuperado en

http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.133

PROYECTO REHABITAR. Metodología de Evaluación de desempeño edilicio..

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y vivienda de la Nación – Sociedad Central de

Arquitectos. Recuperado el 20/03/2018 de:

http://www.publicacionessca.net/rehabitar1/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=209&Itemid=77

SALAS SERRANO, J.. (2000). “Rehabilitación y Mantenimiento, también del hábitat

informal: patologías y consolidación de asentamientos humanos precarios en América

Latina”. En Dunowicz (compiladora). Anales. IV Jornadas de Actualización.

Rehabilitación y Mantenimiento del Entrono Construido. Calidad en la Construcción:

proyecto, ejecución y uso. (pp. 16-33). Buenos Aires: FADU/UBA – CaReMaH.

SARQUIS, J. (1995). Programa del conjunto habitacional “Ciclo de Vida”. Secretaría

de Investigaciones en Ciencia y Técnica, FADU, UBA.

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9 2623

También podría gustarte

- Ejemplos de IAPDocumento11 páginasEjemplos de IAPValeria Roxana Rico92% (26)

- PNF - Manual para Elaboracion de Proyecto PNF - ModelosDocumento119 páginasPNF - Manual para Elaboracion de Proyecto PNF - ModelosJesúsBriceño100% (1)

- La Mejora de La Calidad de VidaDocumento14 páginasLa Mejora de La Calidad de VidaCami Gomez ArrigoneAún no hay calificaciones

- 615-Texto Del Artículo-2161-1-10-20190926Documento14 páginas615-Texto Del Artículo-2161-1-10-20190926filmphofilosAún no hay calificaciones

- Ingenieros Con Conciencia Social (2015)Documento14 páginasIngenieros Con Conciencia Social (2015)juan diazAún no hay calificaciones

- ArquitecturaydesarrolloDocumento11 páginasArquitecturaydesarrolloPaula Lazcano RubinaAún no hay calificaciones

- Facultad de ArquitecturaDocumento31 páginasFacultad de Arquitecturamarlo guevara vasquezAún no hay calificaciones

- Capítulo 9-Conclusiones V2jm.Documento7 páginasCapítulo 9-Conclusiones V2jm.luis DiazAún no hay calificaciones

- Regenerando BarriosDocumento39 páginasRegenerando Barriosjosefa.galleguillosAún no hay calificaciones

- Grupo X - Fase 1 - Diames2023Documento8 páginasGrupo X - Fase 1 - Diames2023Nathaly Cristina Sandrea BallestaAún no hay calificaciones

- 618-Texto Del Artículo-2173-1-10-20190926Documento15 páginas618-Texto Del Artículo-2173-1-10-20190926Eduardo CanalisAún no hay calificaciones

- Articulo Construccion SostenibleDocumento7 páginasArticulo Construccion SostenibleLUIS ENRIQUE YATE CALVOAún no hay calificaciones

- Buenas Practicas de Arquitectura BioclimDocumento9 páginasBuenas Practicas de Arquitectura BioclimAcatlanAún no hay calificaciones

- XXV Encontro: Beatriz PEDRO (1), Gabriela BANDIERI (2), Mauricio CONTRERASDocumento20 páginasXXV Encontro: Beatriz PEDRO (1), Gabriela BANDIERI (2), Mauricio CONTRERASNicolayAún no hay calificaciones

- Practicas de Docencia y ExtensionDocumento7 páginasPracticas de Docencia y ExtensionMaria PantaleonAún no hay calificaciones

- Proyectos de ExtensionDocumento8 páginasProyectos de ExtensionSantiago WeberAún no hay calificaciones

- Mapa Investigación Ingeniería USSDocumento20 páginasMapa Investigación Ingeniería USSAparicio Carrasco BordaAún no hay calificaciones

- Protocolo Leidy Sandoval Cod 902029Documento13 páginasProtocolo Leidy Sandoval Cod 902029Leidy Tatiana Sandoval GutiérrezAún no hay calificaciones

- El Caso de Quintero - Puchuncaví: Taller de Planificación Integrada en Contexto de Zonas de SacrificioDocumento32 páginasEl Caso de Quintero - Puchuncaví: Taller de Planificación Integrada en Contexto de Zonas de SacrificioMariela ArancibiaAún no hay calificaciones

- D4 2023 TP1 Aproximación A La Escala UrbanaDocumento13 páginasD4 2023 TP1 Aproximación A La Escala Urbanalautaro roselloAún no hay calificaciones

- Comprobación Técnica, Social y Ambiental de Sistemas de Construcción SostenibleDocumento10 páginasComprobación Técnica, Social y Ambiental de Sistemas de Construcción SostenibleMatias De Jesús FerreiraAún no hay calificaciones

- Diseño Estratégico Como Catalizador de InnovaciónDocumento16 páginasDiseño Estratégico Como Catalizador de InnovaciónAdri OchoaAún no hay calificaciones

- Mapa de Investigacion Ingenieria Mecánica EléctricaDocumento18 páginasMapa de Investigacion Ingenieria Mecánica EléctricaJhan Rojas PérezAún no hay calificaciones

- Lineas de Investigacion Ingenieria IndustrialDocumento18 páginasLineas de Investigacion Ingenieria IndustrialMattAngeloAún no hay calificaciones

- Dossier CIDACDocumento38 páginasDossier CIDACGladys Mabel Altamirano VallejosAún no hay calificaciones

- Capítulo Libro Municipio Balboa - Documento Final - Samuel OrozcoDocumento17 páginasCapítulo Libro Municipio Balboa - Documento Final - Samuel OrozcoSamuel David Orozco MenesesAún no hay calificaciones

- Proyecto - Final ADJMGDocumento14 páginasProyecto - Final ADJMGrrda10971Aún no hay calificaciones

- Calderón Yotros 13Documento10 páginasCalderón Yotros 13MENDOZA CORSINO Jimena CarmenAún no hay calificaciones

- Arquitectura Bioclimática 1Documento4 páginasArquitectura Bioclimática 1Elvio Dario AvilaAún no hay calificaciones

- Trabajo de Tecnica e Informacion - Grupo 3Documento26 páginasTrabajo de Tecnica e Informacion - Grupo 3LuisAngelRodriguezRamosAún no hay calificaciones

- 1 PBDocumento4 páginas1 PBXally Lopez ReyesAún no hay calificaciones

- Investigación AcciónDocumento12 páginasInvestigación AcciónMarcoAún no hay calificaciones

- Documento Un Lugar para Los Guardianes Del RioDocumento12 páginasDocumento Un Lugar para Los Guardianes Del RioAldana CorazzaAún no hay calificaciones

- Capitulo 2 BoulevardDocumento18 páginasCapitulo 2 BoulevardGeraldin VivasAún no hay calificaciones

- Formato de Presentación Del Proyecto de InvestigaciónDocumento11 páginasFormato de Presentación Del Proyecto de InvestigaciónJasmin Araujo GarayAún no hay calificaciones

- Ensayo Final de Arte y Arquitectura 1Documento14 páginasEnsayo Final de Arte y Arquitectura 1GEHANIRE ALEXANDRA AZCONA CARDENASAún no hay calificaciones

- Texto Del ArtículoDocumento22 páginasTexto Del ArtículoANA ANDREA HUAMANCAYO MORALESAún no hay calificaciones

- Planeamiento UrbanoDocumento53 páginasPlaneamiento UrbanoJose YarlequeAún no hay calificaciones

- Proyecto Sociointegrador: Eje Central para La Transformación SocialDocumento27 páginasProyecto Sociointegrador: Eje Central para La Transformación SocialAxel MedinaAún no hay calificaciones

- Informe CentenarioDocumento25 páginasInforme CentenarioTécnicos Periodismo100% (1)

- Tesis Local Comunal en La Victoria PDFDocumento119 páginasTesis Local Comunal en La Victoria PDFAndré Murrugarra100% (1)

- Con III-texto de Estudio G-1 Arq - Jaime Alzerreca-Informe Arq Mancilla-Final para PublicarDocumento220 páginasCon III-texto de Estudio G-1 Arq - Jaime Alzerreca-Informe Arq Mancilla-Final para PublicarSfa.VAún no hay calificaciones

- Sanando HeridasDocumento4 páginasSanando HeridasduelaunasraAún no hay calificaciones

- Articles-143539 Recurso PDFDocumento3 páginasArticles-143539 Recurso PDFLuis Salazar ArroyoAún no hay calificaciones

- 2012 Plan-de-OrdenamientoDocumento45 páginas2012 Plan-de-Ordenamientosilvia ferreyraAún no hay calificaciones

- Marco AntropologicoDocumento5 páginasMarco AntropologicoNey Alexander MartinezAún no hay calificaciones

- Diseno Metodologico para La Deteccion de Necesidad PDFDocumento13 páginasDiseno Metodologico para La Deteccion de Necesidad PDFJuan Esteban Rusinque HerreraAún no hay calificaciones

- Figuras y Tablas Completo MilagrosDocumento31 páginasFiguras y Tablas Completo MilagrosCentro de Estudiantes de DerechoAún no hay calificaciones

- Arbolización Urbana Como Estrategia de Educación AmbientalDocumento108 páginasArbolización Urbana Como Estrategia de Educación AmbientalMildred TOAún no hay calificaciones

- La Micro-Planificacion Barrial Como Opor PDFDocumento7 páginasLa Micro-Planificacion Barrial Como Opor PDFFrancesca FerliccaAún no hay calificaciones

- Formato Proyecto de Clase.Documento16 páginasFormato Proyecto de Clase.Jessica BlancoAún no hay calificaciones

- Actividad 1 - Seminario Ii. Más Allá de Los Enfoques TradicionalesDocumento7 páginasActividad 1 - Seminario Ii. Más Allá de Los Enfoques TradicionalesManuel Jose Castilla RinconAún no hay calificaciones

- Recuperación Del Río CheonggyecheonDocumento27 páginasRecuperación Del Río CheonggyecheonArcher RamosAún no hay calificaciones

- Proyecto de InvestigaciónDocumento26 páginasProyecto de InvestigaciónDiana Dolores Vera CevallosAún no hay calificaciones

- Lineamientos Rsu - 2024 - Final+CaratulaDocumento9 páginasLineamientos Rsu - 2024 - Final+Caratulamendoza.caugustoAún no hay calificaciones

- Cultura AmbientalDocumento42 páginasCultura AmbientalAnonymous iY31LY83Aún no hay calificaciones

- IAPDocumento4 páginasIAPJairo Alexander Barrios RojasAún no hay calificaciones

- Programa de PotabilizacionDocumento19 páginasPrograma de PotabilizacionRodrigo Elías Giacomán ÁlvarezAún no hay calificaciones

- 801 Sociología UrbanaDocumento9 páginas801 Sociología UrbanaMauricio Muñoz LandázuriAún no hay calificaciones

- Con los pies en la tierra: Avanzando en la transición, desde una planeación para la sustentabilidad urbanaDe EverandCon los pies en la tierra: Avanzando en la transición, desde una planeación para la sustentabilidad urbanaAún no hay calificaciones

- Sabloff Antiguo MexicoDocumento16 páginasSabloff Antiguo MexicoFranco MascarettiAún no hay calificaciones

- Sitio de La Cultura ParacasDocumento12 páginasSitio de La Cultura ParacasFranco MascarettiAún no hay calificaciones

- Nueva Línea de CocinasDocumento20 páginasNueva Línea de CocinasFranco MascarettiAún no hay calificaciones

- Deconstrucción de La Subjetividad: Valeria - Muchinsky@fadu - Uba.ar Gabriela - Orero@fadu - Uba.ar Maria - Ridl@fadu - Uba.arDocumento20 páginasDeconstrucción de La Subjetividad: Valeria - Muchinsky@fadu - Uba.ar Gabriela - Orero@fadu - Uba.ar Maria - Ridl@fadu - Uba.arFranco MascarettiAún no hay calificaciones

- Informe Identificacion de Peligros y Valoracion de RiesgosDocumento38 páginasInforme Identificacion de Peligros y Valoracion de RiesgosMARIA ANDREA GUTIERREZ PUCHESAún no hay calificaciones

- Trabajo de Integración Final-De Vita, Rocío ValeriaDocumento37 páginasTrabajo de Integración Final-De Vita, Rocío ValeriaRocio De VitaAún no hay calificaciones

- Jardín de Las Delicias y Documental Antes Que Sea TardeDocumento3 páginasJardín de Las Delicias y Documental Antes Que Sea TardeSilvia Cano GarciaAún no hay calificaciones

- Diagnóstico Situacional AnualDocumento18 páginasDiagnóstico Situacional AnualROBERTOSINCHITORRESAún no hay calificaciones

- La Batalla de Junín Fecha CivicaDocumento3 páginasLa Batalla de Junín Fecha CivicaYahaira Jauregui de UrtechoAún no hay calificaciones

- Salmos 91Documento2 páginasSalmos 91Tania Castillo MartínezAún no hay calificaciones

- Tutoria Texto PDFDocumento146 páginasTutoria Texto PDFjulissaAún no hay calificaciones

- Análisis Comparativo Entre El Modelo Instruccional Addie y KempDocumento13 páginasAnálisis Comparativo Entre El Modelo Instruccional Addie y KempjuvenalnietoAún no hay calificaciones

- Antologia Unidad 4Documento18 páginasAntologia Unidad 4VicenteAún no hay calificaciones

- TP N°1 - Marketing UAI - Bianchini, Paesani y TortulDocumento7 páginasTP N°1 - Marketing UAI - Bianchini, Paesani y TortulIgnacio TortulAún no hay calificaciones

- Apunte Obligaciones CartheryDocumento228 páginasApunte Obligaciones CartheryCamila LopezAún no hay calificaciones

- Tarea 6 Psicologia Clinica IIDocumento8 páginasTarea 6 Psicologia Clinica IILibanesa PeñaAún no hay calificaciones

- Practica 7 Fisica 3Documento8 páginasPractica 7 Fisica 3luz mary MercadoAún no hay calificaciones

- MANUAL DE SONIDO - 11 LA ECUALIZACIÓN - Estudio MarheaDocumento33 páginasMANUAL DE SONIDO - 11 LA ECUALIZACIÓN - Estudio MarheacrispiperAún no hay calificaciones

- Contenidos Tematicos de FisicaDocumento13 páginasContenidos Tematicos de FisicatoalcomoAún no hay calificaciones

- CONFIDENCIAL PfizerDocumento38 páginasCONFIDENCIAL PfizerLore LópezAún no hay calificaciones

- Legitimidad para Obrar - 03610-2008-AaDocumento18 páginasLegitimidad para Obrar - 03610-2008-AaRicardo QuicanoAún no hay calificaciones

- Atun 1Documento35 páginasAtun 1Néstor Andres Agreda YepezAún no hay calificaciones

- Ana Becerra Cano - La Ciencia Ficción en El Anime JaponésDocumento86 páginasAna Becerra Cano - La Ciencia Ficción en El Anime JaponésYomeroAún no hay calificaciones

- El Informe RadiológicoDocumento17 páginasEl Informe RadiológicoVictor Amaurys PerezAún no hay calificaciones

- Encuesta Satisfaccion InenDocumento1 páginaEncuesta Satisfaccion InenPablo SarauzAún no hay calificaciones

- El Control de Logicidad en La Casacion PDFDocumento21 páginasEl Control de Logicidad en La Casacion PDFAlex Ciudad CastilloAún no hay calificaciones

- Glosario ContableDocumento131 páginasGlosario ContableGeiner Romero ZapataAún no hay calificaciones

- El BALONCESTO COMO DEPORTE PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICADocumento11 páginasEl BALONCESTO COMO DEPORTE PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICACHRISTIAN CAMILO PENA TOCORAAún no hay calificaciones

- MolessDocumento9 páginasMolessjasmediamediaAún no hay calificaciones

- Bloque 1 Libro Conecta SecundariaDocumento62 páginasBloque 1 Libro Conecta SecundariaMariel Montes100% (2)

- Cuadernillo APTUS-SIMCE II MedioDocumento22 páginasCuadernillo APTUS-SIMCE II MedioManuel MoralesAún no hay calificaciones

- Gustavo Bueno - Ensayo Sobre Las Categorías de La Economía PolíticaDocumento110 páginasGustavo Bueno - Ensayo Sobre Las Categorías de La Economía PolíticaJakob Xavier Armstuhl GrafAún no hay calificaciones

- 2 TUTORES Informe Técnico de Educando en Familia 8vo ADocumento7 páginas2 TUTORES Informe Técnico de Educando en Familia 8vo Ajamilazo100% (1)

- Humanismo y Teorías de La MotivaciónDocumento4 páginasHumanismo y Teorías de La MotivaciónRmayzb100% (1)