Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Estado Epiléptico: Revisiones

Estado Epiléptico: Revisiones

Cargado por

Angel CanteroTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Estado Epiléptico: Revisiones

Estado Epiléptico: Revisiones

Cargado por

Angel CanteroCopyright:

Formatos disponibles

Revisiones

Estado epiléptico

O. BARAKAT, M.J. FERNÁNDEZ PÉREZ, J.A. CORRALES CRUZ, F.J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,

G. IZQUIERDO AYUSO y J. FAJARDO GÁLVEZ

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Objetivos. El estado epiléptico es una emer- STATUS EPILEPTICUS

gencia médica que precisa una actuación rápida Aim. Status epilepticus is a medical emer-

y sistematizada. La asistencia al paciente epilép- gency requiring rapid and systematic action. In-

tico por el intensivista no debe encaminarse úni- tensivists should aim not only to manage the cri-

camente a controlar la crisis, sino a disminuir sis but also to lessen its consequences and

sus consecuencias y evitar su recurrencia. En avoid recurrence. In this article, the physiopatho-

este artículo se revisan la fisiopatología, clasifi- logy, classification, causes, diagnosis, treatment

cación, causas, diagnóstico, tratamiento y pro- and prognosis of status epilepticus are reviewed.

nóstico del estado epiléptico. Data source. An exhaustive and up-to-date

Fuente de datos. La recopilación de la informa- MEDLINE search was performed to collect the in-

ción necesaria para realizar esta revisión, se ha formation necessary for this review.

realizado a partir del resultado de una búsqueda Results and conclusions. The early treatment

bibliográfica exhaustiva y actualizada en MED- of status epilecticus is directly correlated with fa-

LINE. vorable prognosis. A defined protocol of action

Resultados y conclusiones. El control precoz is essential to achieve this. Monitoring the pa-

del estado epiléptico se correlaciona directamen- tient’s brain activity once convulsions have cea-

te con su buen pronóstico. Tener un protocolo sed is essential since “occult” non-convulsive

de actuación definido es fundamental para con- status epilepticus persists in a significant num-

seguir este objetivo. Tras el cese de la actividad ber of patients, wich compromises and determi-

convulsiva, es imprescindible la monitorización nes prognosis. Demonstrable organic cause of

de la actividad cerebral del paciente, pues en un status epilepticus can be found in more than half

número considerable de pacientes persiste un es- of cases. The prognosis of these patients is wor-

tado epiléptico “oculto” no convulsivo, que com- se than that of patient who first present with no

promete y condiciona el pronóstico del enfermo. demonstrable cause. The search for this cause is

En más de la mitad de los casos existe una causa fundamental for providing definitive solutions

orgánica demostrable del estado epiléptico. El pro- and avoiding recurrence of the crisis.

nóstico de estos pacientes es peor que los que de-

butan por una causa no demostrable. La búsqueda KEY WORDS: status epilepticus, physiopathology, classifica-

de esta causa es fundamental para plantear so- tion, cause, diagnosis, treatment, prognosis.

luciones definitivas y evitar la recurrencia de la

crisis. (Med Intensiva 2000; 24: 405-412)

PALABRAS CLAVE: estado epiléptico, fisiopatología, clasifi-

cación, causa, diagnóstico, tratamiento, pronóstico.

INTRODUCCIÓN

La epilepsia es una alteración crónica, recidivante

Correspondencia: Dr. O. Barakat.

y paroxística de la función neurológica por trastor-

Servicio de Medicina Intensiva. nos de la actividad eléctrica cerebral. Se puede

Hospital Universitario Virgen Macarena. acompañar de actividad motora, sensitiva o autóno-

C/ Fedriani, s/n. 41009 Sevilla.

ma. Una crisis convulsiva aislada no equivale al tér-

Manuscrito aceptado el 1-IX-2000. mino de epilepsia, pues este último implica la recu-

© DOYMA 2001 405

MEDICINA INTENSIVA, VOL. 24, NÚM. 9, 2000

rrencia de la misma, como señala su definición. El calizadas en el foco epileptógeno. En el caso de una

estado epiléptico fue diferenciado como entidad pro- crisis tónico-clónica, la actividad convulsiva se ini-

pia por primera vez en 1824 por Calmeil, en su tesis cia debido a una despolarización mantenida de la

doctoral titulada De l’epilepsie1. La primera defini- membrana neuronal, que se expresa produciendo la

ción del estado epiléptico tuvo que esperar hasta las fase tónica de la crisis. Posteriormente, la neurona

Conferencias de Marsella que se celebraron en experimenta una despolarización rítmica que explica

1962, donde se define el estado epiléptico como la fase clónica y la persistencia del estado epilép-

“una crisis que se repite con frecuencia o se prolon- tico.

ga en el tiempo”2. En la reunión celebrada en Santa Durante la crisis se activan unos mecanismos

Mónica en 1980, dicha definición fue revisada esta- compensadores por la liberación de catecolaminas18,

bleciendo un límite mínimo de 30 minutos para em- que pretenden satisfacer las necesidades de oxígeno

pezar a hablar de un estado epiléptico3. Dicho límite y glucosa de las células cerebrales hiperactiva-

fue expuesto a varias rebajas con el tiempo, hasta das19,20. Inicialmente, existe una hiperglucemia con

que en 1993 se le dio la definición que se acepta ac- elevación de la presión arterial sistémica y pulmo-

tualmente: El estado epiléptico es “una emergencia nar, así como de la presión venosa cerebral por la

médica que se define como una actividad epiléptica contracción muscular. El flujo sanguíneo cerebral

de al menos 30 minutos de duración o dos o más cri- aumenta5 con disminución de la diferencia arterio-

sis sin recuperación completa del nivel de concien- venosa de oxígeno.

cia entre ellas”4. Con la transformación de una crisis convulsiva

en estado epiléptico al durar más de 30 minutos, di-

chos mecanismos compensadores empiezan a fallar,

FISIOPATOLOGÍA

produciendo un desajuste de oferta y demanda me-

Los mecanismos fisiopatológicos del estado epi- tabólica, que induce un daño cerebral seguro si per-

léptico son aún poco conocidos, pues cuando se de- siste la situación más de una hora. Este período de

tecta clínicamente ya ha pasado suficiente tiempo tiempo entre la primera fase, dominada por los me-

desde su inicio. Existen varios modelos de experi- canismos compensadores, y la fase tardía, en la que

mentación animal que pretenden aclarar su fisiopa- dichos mecanismos comienzan a fallar, se denomi-

tología. Varios investigadores han conseguido la na período crítico del estado epiléptico21. Tras la

provocación del estado epiléptico en pequeños ani- hipertensión arterial inicial, es frecuente la presen-

males de experimentación, utilizando estímulos quí- tación de hipotensión llamativa22. La hiperglucemia

micos por vía sistémica como la bicuculina5, pilo- de la fase temprana del estado epiléptico provoca

carpina6 o flurotil7. Otros han conseguido su un estado de hiperinsulinismo, que conduce a la hi-

propósito inyectando folato, penicilina o bicuculina poglucemia23. La contracción muscular persistente

intratecalmente y administrando ácido kaínico8, as- entra en estado de anaerobiosis provocando acido-

pártico o domoico9 en el sistema límbico. Sin em- sis láctica, que se agrava con la acidosis respiratoria

bargo, los efectos provocados fueron discutidos, ya producida por la hipoventilación. Esta acidosis mix-

que nunca se pudo diferenciar entre los efectos sisté- ta acentúa la vasodilatación cerebral, aumentando la

micos del estado epiléptico y los provocados por los presión intracraneal. Dicha contracción muscular

propios preparados químicos administrados. Otros enérgica y duradera provoca una rabdomiólisis, que

investigadores recurrieron a la estimulación eléctri- junto con la deshidratación producida por la hiper-

ca del sistema límbico, consiguiendo la inducción termia y por la actividad muscular exagerada con-

del estado epiléptico y objetivando posteriormente ducen a un fracaso renal agudo. La acidosis meta-

la pérdida de células de la CA1 del hipocampo10-12. bólica y la necrosis muscular aumentan la kaliemia,

Estos cambios son semejantes a los encontrados en que junto a la hipoxia e hiperactividad del sistema

autopsias de humanos que fallecieron tras sufrir un nervioso autónomo pueden conducir a arritmias

estado epiléptico convulsivo generalizado13. cardíacas, que representan la primera causa de

Tanto los estímulos eléctricos como los químicos muerte del estado epiléptico24. La hiperactividad

provocan disminución de los mecanismos inhibido- nerviosa autónoma provoca sudación, deshidrata-

res sinápticos como el ácido gammaaminobutírico ción y aumento de las secreciones pulmonares, que

(GABA), el aminoácido inhibitorio más importan- unidas al aumento de la presión pulmonar condu-

te14 del sistema nervioso central (SNC) y exacerba- cen a la presentación del edema pulmonar25. La

ción de excitadores tales como el glutamato, el más contracción muscular persistente provoca hiperter-

importante neurotransmisor implicado en la fisiopa- mia que contribuye al daño cerebral, sobre todo del

tología del estado epiléptico, ya que excita neuro- cerebelo18,23.

nas, a la vez que las destruye, contribuyendo a man-

tener el estado y a producir cambios histológicos15.

CLASIFICACIÓN

Todos estos mecanismos producen despolarización

de la membrana neuronal, permitiendo la entrada de Atendiendo principalmente a las características

calcio y de sodio al interior de la célula16, condicio- clínicas y electroencefalográficas de la crisis epilép-

nando la activación de proteasas y lipasas intracelu- tica, se estableció la siguiente clasificación del esta-

lares, que destruyen la célula17. La actividad motora do epiléptico durante el Simposio Internacional de

es consecuencia de las descargas de las neuronas lo- Santa Mónica (tabla 1)3:

406 © DOYMA 2001

O. BARAKAT ET AL.– ESTADO EPILÉPTICO

TABLA 1. Clasificación del estado epiléptico TABLA 2. Causas del estado epiléptico

1. Estado epiléptico convulsivo generalizado 1. Lesiones estructurales

2. Estado epiléptico refractario Neoplasias

3. Estado epiléptico no convulsivo Abscesos cerebrales

a) Con descargas punta-onda Accidentes cerebrovasculares

b) Con descargas no punta-onda Encefalitis

4. Crisis parciales repetidas Meningitis

2. Abandono de medicación antiepiléptica

3. Abuso o deprivación alcohólica

4. Deprivación del sueño

1. Estado epiléptico convulsivo generalizado 5. Infecciones intercurrentes

6. Cambiar el tratamiento antiepiléptico por nueva

Se caracteriza por la presencia de una crisis con- medicación, que tarda en alcanzar sus concentraciones

vulsiva de más de 30 minutos de duración, acompa- plasmáticas terapéuticas

7. Abandono del paciente epiléptico de otros sedantes, como

ñada de pérdida de conciencia o 2 o más crisis sin las benzodiacepinas o los barbitúricos

recuperación completa del nivel de conciencia entre 8. Trastornos metabólicos

ellas. Hipocalcemia

Es el tipo más común y peligroso de todos los es- Hipoglucemia o hiperglucemia

Hiponatremia

tados epilépticos, pues se trata de una emergencia Alcalosis respiratoria o metabólica

médica que se debe tratar con rapidez. En un 50% 9. Insuficiencia renal

de las ocasiones el estado epiléptico convulsivo res- 10. Fallo hepático

ponde al tratamiento inicial. En los estados asocia- 11. Intoxicaciones medicamentosas

dos a una alteración neurológica subyacente, la res- Isoniacida

Antidepresivos tricíclicos

puesta al tratamiento es menos satisfactoria o al Neurolépticos

menos es más lenta. Lidocaína

Vitamina A

12. Ejercicio físico agotador

Embarazo y eclampsia

2. Estado epiléptico refractario 14. Vasculitis

Es un estado epiléptico que dura más de una hora 15. Crisis hipertensiva

a pesar de un tratamiento adecuado26. Representa el

9% de los estados epilépticos y siempre obliga a la

búsqueda de una causa asociada. tado epiléptico se manifiesta en pacientes con histo-

ria conocida de ataques epilépticos anteriores. En

estos pacientes, la causa más frecuente del estado

3. Estado epiléptico no convulsivo epiléptico es la falta de control del tratamiento anti-

convulsivo28, privación alcohólica y falta de sueño.

Se caracteriza por la presencia de coma sin movi-

En pacientes sin antecedentes de ataques epilépti-

mientos convulsivos con un EEG diagnóstico de es-

cos, la causa idiopática, las agresiones cerebrales y

tado epiléptico. Representa el 25% de los estados

enfermedades neurodegenerativas, suelen ser reco-

epilépticos27 y hay varios tipos:

gidas con mayor frecuencia en las series publicadas

como responsables en la presentación de un estado

epiléptico. En la tabla 3 se muestran las causas más

a) Estado epiléptico con descargas punta-onda

frecuentes del estado epiléptico en el adulto según

(estado de ausencia)

algunas de las series publicadas.

Es un estado benigno, pues no existen evidencias

de que produzca daño cerebral.

DIAGNÓSTICO

El estudio inicial que se debe realizar ante la pre-

b) Estado epiléptico con descargas no punta-onda sencia de un estado epiléptico, debe ir parejo con la

instauración de las medidas terapéuticas oportunas.

Equivale en su virulencia al estado epiléptico

Este estudio inicial, consiste en una bioquímica ele-

convulsivo, ya que el retraso en su tratamiento pue-

mental (glucosa, electrólitos, urea, etc.), gasometría

de conducir a un daño cerebral irreversible.

arterial, hemograma completo, determinación de los

niveles de drogas antiepilépticas en sangre y orina

elemental. Una vez controlada la crisis, se debe

Crisis parciales repetidas

plantear la necesidad de realizar las siguientes prue-

Pueden ser motoras, sensoriales o con déficit bas (tabla 4): punción lumbar, estudio de la función

focal. hepática, rastreo toxicológico, electroencefalograma

(EEG) y estudio radiológico craneal con tomografía

axial computarizada (TAC) o resonancia nuclear

CAUSAS

magnética (RNM). No todas estas pruebas son nece-

Existen múltiples desencadenantes del estado epi- sarias siempre; la necesidad de realizar una u otra

léptico (tabla 2). En gran porcentaje de casos, el es- debe ser ajustada a cada caso. A modo de ejemplo,

© DOYMA 2001 407

MEDICINA INTENSIVA, VOL. 24, NÚM. 9, 2000

TABLA 3. Causas más frecuentes de estado epiléptico según diferentes autores

Autor/año N.o casos Efectos conocidos ACV TCE Metabólico Tumor Infección Idiopática

Barry et al, 199329 217 41% 14% 2% 39% 7%

Lowenstein et al, 199330 154 56% 8% 10% 26% 8% 10% 10%

Sholtes et al, 199631 346 68% 16% 18% 8% 10% 9% 36%

De Lorenzo et al, 199632 50% 15% 3% 33% 4% 4% 15%

TABLA 4. Actitud diagnóstica en el estado trarrectal por el propio paciente, un familiar o por el

epiléptico médico de asistencia primaria. En caso de tener que

1. Estudio inicial recurrir al uso del diazepam por vía intravenosa en

Bioquímica elemental un domicilio, se debe tener en cuenta la posibilidad

Gasometría arterial de tener que enfrentarse a efectos adversos que, aun-

Hemograma completo que poco frecuentes, pueden ser graves, caso de la

Orina elemental

Concentraciones sanguíneas de antiepilépticos hipotensión y depresión respiratoria34. En casos de

2. Estudios tras controlar la crisis presentación de la crisis convulsiva, y persistencia

Función hepática de la misma a pesar de la administración de diaze-

Rastreo toxicológico pam, estaremos ante una amenaza de estado epilép-

EEG

3. Estudios a plantear según necesidad tico, por lo que la administración del diazepam por

Punción lumbar vía intravenosa puede repetirse a los 10 minutos,

TAC y/o RNM de cráneo procediendo a la evacuación del paciente a un centro

hospitalario.

El tratamiento de una crisis tónico-clónica que se

acompaña con pérdida del nivel de conciencia debe

la TAC creaneal está indicada en todo estado con-

ser inmediato, pues se trata de una situación sus-

vulsivo de inicio en un adulto y en aquellos ocurri-

ceptible de transformarse en un estado epiléptico

dos tras un traumatismo craneal (TCE) o que se

(fig. 1)35,36. Este tratamiento se debe iniciar con las

acompañen con características clínicas o electroen-

siguientes medidas generales37,38:

cefalográficas de focalidad en los más jóvenes. En

el caso de aparecer fiebre en el contexto de un esta- – Soporte vital básico controlando función respi-

do epiléptico, cabe la posibilidad de que se trate de ratoria, temperatura corporal, tensión arterial y elec-

un cuadro de meningitis, sobre todo en los niños, trocardiograma.

por lo que está indicado el análisis del líquido cefa- – Asegurar la vía aérea e iniciar oxigenoterapia a

lorraquídeo (LCR), previa realización de TAC cra- través de cánula nasal, mascarillas de oxígeno y, si

neal. Existen hallazgos clínicos y analíticos tales es necesario, intubación endotraqueal y conexión a

como la leucocitosis, la hipertermia, la pleocitosis la ventilación mecánica. La hipoxia causada por la

moderada que se presenta en el 20% de los pacien- apnea ocurrida tanto en el período tónico como cló-

tes y la hiperproteinorraquia, que pueden ser justifi- nico de la crisis se une a la hipotensión arterial e

cados por el propio estado epiléptico y que en oca- hipoperfusión cerebral, conduciendo a un daño

siones inducen errores diagnósticos al despertar neuronal que debemos intentar evitar. El manejo de

sospechas de un cuadro meníngeo acompañante. la vía aérea es más fácil con la crisis controlada,

Cabe señalar que, entre dichos datos que pueden ge- por lo que se recomienda el uso de barbitúricos de

nerar dudas diagnósticas, no se incluye la hipoglu- acción corta previamente a la intubación, e incluso

corraquia, que en el caso de acompañar a un estado miorrelajantes si fuera necesario. El cese de la acti-

epiléptico, hay altas probabilidades de que sea debi- vidad motora tras la miorrelajación no significa el

do a una afectación meníngea. fin de la actividad convulsiva cerebral, por lo que

resulta obligatoria la administración posterior de

fármacos antiepilépticos, para conseguir el cese

TRATAMIENTO

de dicha actividad y reducir al mínimo el daño ce-

El tratamiento del estado epiléptico debe ser plan- rebral4.

teado de forma integral, atendiendo al paciente en – La hipoglucemia per se puede provocar un esta-

cada fase de la crisis con medidas específicas. Se do epiléptico, sobre todo si se asocia con ingesta de

debe intentar prevenir la presentación de las crisis alcohol. Tras la instauración del estado epiléptico,

identificando la población de riesgo, tanto por sus donde comienzan a fallar los mecanismos de com-

antecedentes familiares como personales, tales como pensación, se presenta hipoglucemia en la mayoría

patología perinatal conocida, tumor cerebral, ACV, de los pacientes, por lo que muchos autores4 re-

hábitos tóxicos, fiebre, alteraciones metabólicas, en- comiendan la administración de un bolo inicial de

cefalitis, traumatismo craneal y la retirada de los 50 ml de glucosa al 50% i.v. Hay autores que reco-

fármacos antiepilépticos33. En los pacientes que re- miendan esperar a saber con seguridad la existencia

conocen la fase prodrómica de la crisis convulsiva, de la hipoglucemia para administrar la glucosa, dada

se puede evitar su instauración, mediante la rápida la posibilidad de presentación de hiperglucemia ini-

administración de 5 o 10 mg de diazepam por vía in- cial que empeora la situación de acidosis39.

408 © DOYMA 2001

O. BARAKAT ET AL.– ESTADO EPILÉPTICO

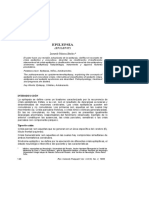

Crisis convulsiva acompañada de pérdida de conciencia

Tiempo

(minutos)

0

Soporte vital + tiamina, 100 mg i.v. + 50 ml de glucosa al 50%

5

10

Diazepam, 0,2 mg/kg (nunca a más de 2 mg/min)

+

Fenitoína, 20 mg/kg (nunca a más de 50 mg/min)

15

20

25 Diazepam, 0,2 mg/kg (nunca a más de 2 mg/min)

+

Fenitoína, 20 mg/kg (nunca a más de 50 mg/min)

30

Intubación orotraqueal

35 +

Tiopental sódico, 3-5 mg/kg i.v. en bolo y perfusión posterior

de 1-5 mg/kg/h

40

45 En caso de enfermedad sistémica severa:

Midazolam, 0,2 mg/kg i.v. en bolo, y perfusión posterior

de 1-10 µg/kg/min

50

55 Propofol, 1-2 mg/kg i.v. en bolo, y perfusión posterior

de 2-10 mg/kg/h

60

65

Perfusión continua i.v. de tiopental sódico y/o

midazolam y/o de propofol hasta controlar la crisis

70

Fig. 1. Actitud terapéu- 75

tica ante el estado epi-

léptico.

– Tiamina, 100 mg i.v. antes de administrar la – En todos los estados epilépticos hay un cierto

glucosa, especialmente en pacientes con anteceden- grado de edema cerebral. Es recomendable evitar la

tes de alcoholismo o si se sospechan carencias nutri- hiperhidratación.

cionales40. – La hipertermia producida durante el estado epi-

– Durante el estado epiléptico, la resistencia cere- léptico puede contribuir al daño cerebral, sobre todo

brovascular cerebral disminuye y empeora su au- del cerebelo. Resulta interesante prevenir los ascen-

torregulación. La perfusión cerebral comienza a de- sos importantes de la temperatura corporal, siendo

pender únicamente de la tensión arterial sistémica. obligada la monitorización de la temperatura cor-

En los primeros 30 minutos del estado epiléptico poral.

existe hipertensión arterial, pasando posteriormente

a un estado de hipotensión arterial, hipoperfusión El empleo de medidas específicas para el control

sanguínea cerebral y agravamiento del daño cere- de la actividad convulsiva antes de convertirse en

bral. En esta fase es importante mantener la tensión estado epiléptico establecido incluye el uso de va-

arterial dentro de los rangos normales41. rias alternativas terapéuticas, dependiendo del grado

© DOYMA 2001 409

MEDICINA INTENSIVA, VOL. 24, NÚM. 9, 2000

de respuesta a cada una de ellas. El objetivo de su tante ni arritmias graves, pero se aconseja monitori-

empleo es acabar cuanto antes con la crisis, por lo zar el ritmo cardíaco y la tensión arterial durante su

que es imprescindible iniciar el tratamiento de for- administración.

ma precoz. La demora en iniciar el tratamiento re-

trasa el control de la crisis30,42.

Valproato sódico45

La dosis inicial es de 5 mg/kg, administrada por

Benzodiacepinas

vía i.v. en al menos 5 minutos. Esta dosis se sigue

Constituyen el primer escalón terapéutico de las con una perfusión de 1 mg/kg/h. Este fármaco no

crisis convulsivas en general. Su efecto secundario produce sedación ni arritmias cardíacas, siendo útil

más frecuente es el exceso de sedación que se obser- en pacientes con nivel de conciencia bajo o con tras-

va en un elevado porcentaje de pacientes. La depre- tornos del ritmo cardíaco, si no se dispone de moni-

sión respiratoria y la hipotensión arterial son sus torización adecuada o de posibilidades para aislar la

complicaciones más temidas aunque mucho menos vía aérea y utilizar la ventilación mecánica. Tam-

habituales43. bién, constituye una alternativa a las benzodiacepi-

– Diazepam. Es agonista gabaérgico, muy liposo- nas en el estado epiléptico no convulsivo, ya que no

luble y llega rápidamente al tejido cerebral. La dosis suele producir secuelas neurológicas importantes.

inicial es de 10 mg i.v. en 5 minutos, que se puede En este tipo de estado no urge el control de la crisis,

repetir cada 5 minutos hasta controlar la crisis, sin por lo que el uso de las benzodiacepinas no aporta

llegar a superar la dosis total de 30 mg37. grandes ventajas, y puede originar efectos secunda-

– Clonacepam. La dosis habitual es de 1 mg i.v. rios que el valproato no produce46. El valproato só-

en 2 minutos, que se repite a los 5 minutos si no se dico está contraindicado en pacientes con hepatitis o

controla la crisis. No se debe superar la dosis total trastornos de la coagulación.

de 4 mg. Tras pasar 30 minutos sin llegar a controlar la cri-

– Loracepam. Tiene mayor vida media que el dia- sis convulsiva, comenzamos a hablar de un estado

zepam, pero tarda algo más en iniciar su acción43. La epiléptico, para el cual recurriremos a la intubación

dosis de administración es de 0,1 mg/kg de peso con orotraqueal y conexión a la ventilación mecánica

una velocidad de perfusión no superior a 2 mg/min. junto con el empleo de alguno de los siguientes fár-

macos:

– Tiopental sódico. Es un barbitúrico de acción

Fenitoína44

ultracorta. Su dosis de carga es de 3-5 mg/kg, para

Tarda unos 6 minutos en alcanzar su nivel máxi- posteriormente administrarlo en perfusión i.v. de 1-5

mo en el LCR, y unos 30 minutos en controlar la mg/kg/hora.

crisis convulsiva. Su empleo es útil tras la finaliza- – Midazolam47. Con una dosis de carga de 0,2

ción de la crisis, contribuyendo a la prevención de mg/kg i.v. y perfusión posterior a 1-10 µg/kg/min.

nuevas convulsiones. La dosis de carga inicial es – Propofol48. Con una dosis de carga de 1-2 mg/

de 18-20 mg/kg, a una velocidad de infusión no su- kg i.v., para pasar posteriormente una perfusión con-

perior a 50 mg/min. Sus efectos secundarios más tinua de 2-10 mg/kg/h.

frecuentes son la hipotensión arterial y las arritmias – Hay otras alternativas terapéuticas que no se

cardíacas. Durante su administración es aconsejable encuentran disponibles en nuestro país, o al menos

la monitorización cardíaca y de la tensión arterial para ser administrada por vía i.v. tales como el feno-

durante su administración. Si se manifiesta alguno barbital y el pentobarbital. En ambos casos se aplica

de sus efectos secundarios perjudiciales, se debe re- una dosis de carga de 5-20 mg/kg.

ducir la velocidad de infusión, pero nunca detenerla. Si el estado epiléptico es refractario al tratamien-

Es imprescindible pasar la totalidad de la dosis de to anterior, se hace imprescindible la monitorización

carga para prevenir la presentación de una nueva electroencefalográfica para controlar el tratamiento

crisis. Es aconsejable medir las concentraciones con el que se pretenderá provocar un coma farmaco-

plasmáticas de la fenitoína si nos encontramos ante lógico de 24 horas de duración. Para alcanzar este

un paciente tratado habitualmente con ella. En este objetivo, se debe combinar en perfusión continua

caso la dosis de carga total es de 300 mg. La dosis propofol, midazolam y tiopental sódico, y retirarlos

de mantenimiento posterior es de 125 mg diluida en posteriormente de forma progresiva tras controlar la

suero fisiológico a pasar en al menos 5 minutos cada crisis.

8 horas.

Tratamientos alternativos

Fosfofenitoína

Clometiazol49. La dosis inicial es de 300-800 mg

Es un profármaco hidrosoluble de la fenitoína, i.v. con un ritmo de perfusión de 8-24 mg/min. Sus

que se convierte rápidamente en fenitoína. Se puede efectos secundarios más frecuentes son hipotensión

administrar a 150 mg/min, hasta una dosis total de arterial, exceso de sedación, depresión respiratoria,

20 mg/kg. No produce hipotensión arterial impor- presentación de arritmias cardíacas y vómitos.

410 © DOYMA 2001

O. BARAKAT ET AL.– ESTADO EPILÉPTICO

– Ketamina50. 5. Meldrum BJ, Nilsson B. Central blood flow and metabolic

rate early and late in prolonged epileptic seizures induced in rats

– Anestésicos inhalados, como el isoflurano51. by bicuculine. Brain 1976; 99: 523-542.

Producen pocas alteraciones hemodinámicas, por lo 6. Jope RS, Morriselt RA, Snead OC. Characterization of lt-

que pueden ser útiles en los estados epilépticos re- hium potentiation of pilocarpine-induced status epilepticus in

fractarios a las medidas anteriores y/o en los que está rats. Exp Neurol 1986; 91: 471-480.

contraindicado el uso de barbitúricos. Se mezcla el 7. Lowenstein DH, Simon RP, Sharp FR. The pattern of 72

kDa heat shock protein-like immunoreactivity in the rat brain fo-

isoflurano con oxígeno y aire al 0,5%, pudiendo lle- llowing flurothyl-induced status epilepticus. Brain Res 1990;

gar a subir su concentración en la mezcla al 5%. 531: 173-182.

8. Lothman EW, Collins RC. Kainic acid induced limbic sei-

zures: metabolic, behavioral, electroencephalografic and neuro-

PRONÓSTICO pathological correlates. Brain Res 1981; 218: 299-318.

9. Sutherland GR, Ross BD, Lesiuk H, Peeling J, Pillay N,

El estado epiléptico es una emergencia médica Pinsky C. Phosphate energy metabolism during domoic acid in-

que tiene buen pronóstico en general, siempre y duced seizures. Epilepsia 1993; 34: 996-1.002.

cuando se trate con precocidad y en ausencia de le- 10. Lothman EW, Bertram EM, Bekenstein JW, Perlin JB.

siones cerebrales coexistentes, sobre todo en ni- Self-sustaining limbic status epilepticus induced by continuos

hippocampal stimulation: electrographic and behavioral characte-

ños42,52. En caso de un estado epiléptico prolongado, ristics. Epilepsy Res 1989; 3: 107-119.

es necesario plantear un tratamiento enérgico para 11. Sloviter RS. Decreased hippocampal inhibition and selecti-

acabar con la crisis, ya que de ello depende en gran ve loss of interneurons in experimental epilepsy. Science 1987;

medida el desenlace final. La mortalidad del estado 35: 73-76.

epiléptico ha mejorado desde los años sesenta, en 12. Handforth A, Ackerman Rf. Elecrogenic status epilepticus

induced from numerous limbic sites. Epilepsy Res 1993; 15: 21-

los que rondaba el 50% a nuestros días, en los que 26.

su mortalidad no llega al 30%. 13. Corsellis JAN, Bruton CJ. Neuropathology of status epi-

Durante las primeras 24 horas tras controlar el es- lepticus in humans. En: Delgado-Escueta AV, Waterline CG,

tado epiléptico, es útil el seguimiento del paciente Treiman DM, Porter RJ, editores. Advances in neurology. Vol.

34. Status epilepticus. Nueva York: Raven Press, 1983; 129-140.

mediante monitorización electroencefalográfica, o al 14. Kapur J, McDonald RL. Status epilepticus: a proposed pa-

menos realizar frecuentes electroencefalogramas. thophysiology. En: Sharvon S, Dreifuss F, Fish D, Thomas D,

No es rara la persistencia del estado epiléptico en editores. The treatment of epilepsy. Londres: Blackwell Science,

forma de estado epiléptico no convulsivo tras el cese 1996; 258-268.

de la actividad tónico-clónica. Existen estudios que 15. Choi DW. Glutamate neurtoxicity and disease of the ner-

vous system. Neuron 1988; 1: 623-634.

han demostrado mayor mortalidad en los pacientes 16. Lipton SA, Rosenberg PA. Excitatory amino acid as a final

con EEG con pausa de paroxismo supresión y des- common pathway for neurologic disorders. N Engl J Med 1994;

cargas epilépticas durante las primeras 24 horas tras 330: 613-622.

la desaparición del estado53. 17. Jope RS, Johnson GVW, Baird MJ. Seizure-induced pro-

tein tyrosine phosphorylation in rat brain regions. Epilepsia 1991;

El tratamiento a largo plazo con fármacos antiepi- 32: 755-760.

lépticos tras presentar un estado epiléptico no es ne- 18. Simon RP, Aminoff MS, Benowitz NL. Changes in plasma

cesario, excepto en los provocados por causa estruc- catecholamines after tonic-clonic seizures. Neurology 1984; 34:

tural y en los pacientes con actividad epiléptica 255-257.

previa o con EEG anormal. No hay evidencias de re- 19. Blennow G, Brierley JB, Meldrum BS. Epileptic brain da-

mage. The role of systemic factors that modify cerebral energy

currencia de las crisis en los estados epilépticos pro- metabolism. Brain 1978; 101: 687-700.

vocados por una causa metabólica, febril o idiopáti- 20. Siesjo BK, Ingvar M, Folbergrova J, Chapman AG. Local

ca. La recurrencia del estado epiléptico es más cerebral circulation and metabolism in bicuculline-induced status

frecuente en los casos provocados por una encefalo- epilepticus: relevance for development of cell damage. En: Del-

gado-Escueta AV, Wasterlain CG, Treiman DM, Porter RJ, edito-

patía postanóxica que en los originados por una cau- res. Advances in neurology. Vol. 34. Status epilepticus. Nueva

sa estructural, que a su vez es más frecuente que en York: Raven Press, 1983; 217-230.

los casos provocados por una causa metabólica54. 21. Lothman EW. The biochemical basis and pathophysiology

of status epilepticus. Neurology 1990; 40: 13-23.

22. White PT, Grant P, Mosier J, Graig A. Changes in cerebral

dynamics associated with seizures. Neurology 1961; 11: 354-361.

23. Meldrum BS, Brierly JB. Prolonged epileptic seizures in

primates. Arch Neurol 1973; 28: 10-17.

BIBLIOGRAFÍA 24. Boggs JG, Painter JA, De Lorenzo RJ. Analysis of electro-

1. Cameil L. De L’epilepsie, éstudiée sous le rapport de son cardiographic changes in status epilepticus. Epilepsy Res 1993;

siége et de son influence sur la production de l’aliénation mentale 14: 87-94.

[Tesis doctoral]. París: Universidad de París, 1826. 25. Bayne LL, Simon RP. Systemic and pulmonary vascular

2. Gastaut H. A propos d’une clasification symptomatologi- pressures during generalized seizures in sheep. Ann Neurol 1981;

ques des états de mal épileptiques. En: Gastuat H, Roger J, Lob 10: 566-569.

H, editores. Les états de mal épileptiques. París: Masson, 1967; 26. Hanley DF, Kross JF. Use of midazolam in the treatment

1-8. of refractory status epilepticus. Clin Ther 1998; 20: 1.093-1.105

3. Delgado-Escueta AV, Wasterlain CG, Treiman DM, Porter 27. De Lorenzo RJ, Waterhouse EJ, Towne AR, Boggs JK, Ko

RJ. Status epilepticus: mechanisms of brain damage and treat- D, De Lorenzo GA et al. Persistent nonconvulsive status epilepti-

ment. Adv Neurol 1983; 34: 3-543. cus after the control of convulsive status epilepticus. Epilepsia

4. Epilepsy Foundation of America. Treatment of convulsive 1998; 39: 833-840.

status epilepticus: recomendations of the Epilepsy Foundation of 28. Aminoff MJ, Simon RP. Status epilepticus; causes, clinical

America’s Working group on status epilepticus. JAMA 1993; features and consequences in 98 patients. Am J Med 1980; 69:

270: 854-859. 657-666.

© DOYMA 2001 411

MEDICINA INTENSIVA, VOL. 24, NÚM. 9, 2000

29. Barry E, Hauser WA. Status epilepticus: the interaction of 42. Mazarati AM, Baldwin RA, Sankar R, Wasterlain CG.

epilepsy and acute brain disease. Neurology 1993; 43: 1.473- Time-dependent decrease in the effectiveness of antiepileptic

1.478. drug during the course of self-sustaining status epilepticus. Brain

30. Lowestein DH, Albredge BK. Status epilepticus at an ur- Res 1998; 814: 179-185

ban public hospital in the 1980’s. Neurology 1993; 43: 1.033- 43. Leppik IE, Derivan AT, Homan RW, Walker J, Ramsay

1.037. RE, Patrick B. Double-blind study of lorazepam and diazepam in

31. Scholtes FB, Renier OW, Meinardi H. Generalized convul- status epilepticus. JAMA 1983; 249: 1452-1454.

sive status epilepticus. Causes, therapy and outcome. Epilepsia 44. Wilder BF. Phenytoin. Clinical use. En: Levy RH, Mattson

1994; 35: 1.104-1.111. RH, Meldrum BS, editores. Antiepileptic drugs. Nueva York; Ra-

32. De Lorenzo RJ, Hauser WA, Towne AR, Boggs JG, Pe- ven Press, 1995; 339-344.

llock JM, Penberthy L et al. A prospective, population-based epi- 45. LeppiK IE, Shervin A. Intravenous valproate: eficacy and

demiologic study of status epilepticus in Richmond, Virginia. brain concentrations. Neurology 1990; 40: 32-42.

Neurology 1996; 46: 1.029-1.035. 46. Kaplan PW. Intravenous valproate treatment of generalized

33. Engel J Jr. Seizures and epilepsy. Filadelfia: F.A. Davis nonconvulsive status epilepticus. Clin Electroencephalogr 1999;

Company, 1989; 112-134. 30: 1-4.

34. Shmidt D. Diazepam. En: Levy RH, Mattson RH, Mel- 47. Hanley DF, Kross JF. Use of midazolam in the treatment

drum BS, editores. Antiepileptic drugs. Nueva York: Raven of refractory status epilepticus. Clin Ther 1998; 29: 1.093-1.105.

Press, 1995; 953-962. 48. Stecker MM, Kramer TH, Raps EC, Omeeghan R, Dlaney

35. Lowenstein DH, Alldredge BK. Status epilepticus. N Engl E, Skaar DJ. Treatment of refractory status epilepticus with pro-

J Med 1998; 338: 970-977. pofol: clinical and pharmacokinetic findings. Epilepsia 1998; 39:

36. Delgado-Escueta AV, Fong Ch-YG. Status epilepticus: re- 18-26.

cent trends and prospects. Neurologia 1997; 12: 62-73 49. Smith M, Jewkes DA. Chlormethiazole. En: Levy RH,

37. Cherylee W, Chang J, Bleck TP. Estado epiléptico. En: Mattson RH, Meldrum BS, editores. Antiepileptic drugs. Nueva

Jordan KG, editor. Cuidados intensivos, Clínicas neurológicas de York; Raven Press, 1995; 953-962.

norteamérica. Vol 3. México: Interamericana McGraw-Hill, 50. Sheth RD, Gidal BE. Refractory status epilepticus: respon-

1995; 521-541. se to Ketamine. Neurology 1998; 51:1.765-1.766.

38. Delgado-Escueta AV, Swartz B. Status epilepticus. En: 51. Kofke WA, Young RSK, Davis P. Isoflurane for refractory

Dam M, Gram L, editores. Comprehensive epileptology. Nueva status epilepticus: A clinical series. Anesthesiology 1989; 71:

York: Raven Press, 1991; 251-270. 653-659.

39. Tomlinson FH, Anderson RE, Meyer FB. Effect of arterial 52. Logroscino G, Hesdorffer DC, Cascino G, Annegers JF,

blood pressure and serum glucose on brain intracellular pH, cere- Hauser WA. Short-term mortality after a first episode of status

bral and cortical blood flow during status epilepticus in white epilepticus. Epilepsia 1997; 38: 1.344-1.349.

New Zealand rabbit. Epilepsy Res 1993; 14: 123-137. 53. Jaitly R, Sgro JA, Towne AR, Ko D, De Lorenzo RJ. Prog-

40. Shorvon S. Status epilepticus. Its clinical features and treat- nostic value of EEG monitoring after status epilepticus: a pros-

ment in children and adults. Cambridge: University Press, 1994. pective adult study. J Clin Neurofisiol 1997; 14: 326-334.

41. Boggs JC, Marmarou A, Agnew JP, Morton LD, Towne 54. Hesdorffer DC, Logroscino G, Cascino G, Annegers JF,

AR, Waterhouse EJ et al. Hemodynamic monitoring prior to and Hauser WA. Risk of unprovoked seizure after acute symptomatic

at the time of death in status epilepticus. Epilepsy Res 1998; 31: seizure: effect of status epilepticus. Ann Neurol 1998; 44: 908-

199-209. 912.

412 © DOYMA 2001

También podría gustarte

- Locas, PDFDocumento24 páginasLocas, PDFVictor Godoy92% (13)

- Curso EpilepsiaDocumento76 páginasCurso Epilepsiamjimenezgo100% (2)

- Informe de EstéticaDocumento3 páginasInforme de EstéticaEdwin Yauli0% (2)

- Estado EpilépticoDocumento26 páginasEstado EpilépticoRafael VillanuevaAún no hay calificaciones

- Informe Practica EpilepsiaDocumento7 páginasInforme Practica EpilepsiaElianaAún no hay calificaciones

- Estatus Epileptico NiñosDocumento5 páginasEstatus Epileptico NiñosDoris TipantaAún no hay calificaciones

- Status Epilepticus in AdultsDocumento10 páginasStatus Epilepticus in AdultsDiana Marcela Mora PorrasAún no hay calificaciones

- Pae Chio CicsDocumento40 páginasPae Chio CicsJorge CamarilloAún no hay calificaciones

- Epilepsia Dificil ManejoDocumento5 páginasEpilepsia Dificil ManejoANNA MEDINAAún no hay calificaciones

- Abordaje Del Estatus Epiléptico en El Paciente IntoxicadoDocumento6 páginasAbordaje Del Estatus Epiléptico en El Paciente IntoxicadoXiolibeth MachucaAún no hay calificaciones

- Pacientes UcipDocumento8 páginasPacientes UcipCarlos RamosAún no hay calificaciones

- Estado Epiléptico Del AdultoDocumento6 páginasEstado Epiléptico Del Adultofh2301lrAún no hay calificaciones

- PAE Epilepsia InfantilDocumento11 páginasPAE Epilepsia InfantilFelipe Silva ChávezAún no hay calificaciones

- Criterios Subclinicos EpilepsiaDocumento11 páginasCriterios Subclinicos Epilepsiacarmen zuritaAún no hay calificaciones

- Der-Nigoghossian2019 en EsDocumento9 páginasDer-Nigoghossian2019 en EsAndrea DuarteAún no hay calificaciones

- Estatus-Epiléptico Protocolo 2020Documento24 páginasEstatus-Epiléptico Protocolo 2020Josnelia PatinezAún no hay calificaciones

- Dandy Fahsi Algifary 2118012099 2Documento11 páginasDandy Fahsi Algifary 2118012099 2Dandy Fahsi AlgifaryAún no hay calificaciones

- Clase 10. EpilepsiaDocumento17 páginasClase 10. EpilepsiatabitaAún no hay calificaciones

- Oo - Status Convulsivo - UciDocumento6 páginasOo - Status Convulsivo - UciAlarcon Riofrio KarimAún no hay calificaciones

- Estatus EpilepticoDocumento12 páginasEstatus EpilepticoDoris TipantaAún no hay calificaciones

- Terapia Neural o Acupuntura AlemanaDocumento6 páginasTerapia Neural o Acupuntura AlemanaDavid PadillaAún no hay calificaciones

- Convulsive Status Epilepticus in Adults - Management - UpToDateDocumento39 páginasConvulsive Status Epilepticus in Adults - Management - UpToDateJOSE BENAVIDESAún no hay calificaciones

- 1665 5044 RMN 20 2 56Documento6 páginas1665 5044 RMN 20 2 56Anahi GarciaAún no hay calificaciones

- Crisis ConvulsivasDocumento15 páginasCrisis Convulsivasvanessamoya1988Aún no hay calificaciones

- Protocolo Terapéutico de La Crisis Epiléptica y Del Estatus Epiléptico en UrgenciasDocumento5 páginasProtocolo Terapéutico de La Crisis Epiléptica y Del Estatus Epiléptico en UrgenciasCristina GuamanAún no hay calificaciones

- Epilepsia 1Documento6 páginasEpilepsia 1Raquel Villavicencio BautistaAún no hay calificaciones

- Antiepilepticos de 1a y 2a Generacion PDFDocumento10 páginasAntiepilepticos de 1a y 2a Generacion PDFJacqueline GarciaAún no hay calificaciones

- Intervencion Neuromotriz A Paciente Femenino de 7 Años de Edad Con Encefalopatia No Progresiva Subtipo Diplejia EspasticaDocumento49 páginasIntervencion Neuromotriz A Paciente Femenino de 7 Años de Edad Con Encefalopatia No Progresiva Subtipo Diplejia Espasticaanon_574910496Aún no hay calificaciones

- Estatus EpilepticoDocumento17 páginasEstatus EpilepticoKerli PindeAún no hay calificaciones

- Francesca2013 PDFDocumento8 páginasFrancesca2013 PDFHernan AlvaradoAún no hay calificaciones

- Guia-De-Cefalea-En-El-Adulto REVISTA MEDICA CLINICA COUNTRYDocumento7 páginasGuia-De-Cefalea-En-El-Adulto REVISTA MEDICA CLINICA COUNTRYlvrm.holadrAún no hay calificaciones

- Protocolo 12.-Epilepsia en El NioDocumento27 páginasProtocolo 12.-Epilepsia en El NioDraGollarzaAún no hay calificaciones

- Convulsiones en EmbarazoDocumento4 páginasConvulsiones en EmbarazoJunior RodriguezAún no hay calificaciones

- ConvulsionesDocumento8 páginasConvulsionessof.moyanoAún no hay calificaciones

- Punto Farmacologico 149 Epilepsia Febrero 2021Documento42 páginasPunto Farmacologico 149 Epilepsia Febrero 2021Heidy MoonAún no hay calificaciones

- Algoritmos Convulsión Febril y Estado EpilépticoDocumento18 páginasAlgoritmos Convulsión Febril y Estado EpilépticoSebastián MorcosAún no hay calificaciones

- Convulsiones en Pediatria PDFDocumento42 páginasConvulsiones en Pediatria PDFEduardo AlarcónAún no hay calificaciones

- Tratamiento de Las Crisis ConvulsivasDocumento3 páginasTratamiento de Las Crisis ConvulsivasMiguel Macias EstradaAún no hay calificaciones

- Guia de Manejo para Convulsiones Neonatales, Revista de PediatríaDocumento10 páginasGuia de Manejo para Convulsiones Neonatales, Revista de PediatríaSixtoIñaguazoAún no hay calificaciones

- Revista de NeurologiaDocumento14 páginasRevista de NeurologiaDoris TipantaAún no hay calificaciones

- Enfermedades Cerebrovasculares: Biblioteca Medica VirutalDocumento28 páginasEnfermedades Cerebrovasculares: Biblioteca Medica VirutalPatricia PalmaAún no hay calificaciones

- Epilepsia Primaria - UpToDateDocumento30 páginasEpilepsia Primaria - UpToDateDaniel BarraganAún no hay calificaciones

- Status Epileptico PDFDocumento19 páginasStatus Epileptico PDFLuk KulAún no hay calificaciones

- Informe de Sindrome ConvulsivoDocumento18 páginasInforme de Sindrome ConvulsivoYanina Yarihuaman LozadaAún no hay calificaciones

- Capítulo 77: Status EpilepticusDocumento11 páginasCapítulo 77: Status EpilepticusAlex DegraciaAún no hay calificaciones

- Neurología: Epilepsia Resistente A Fármacos. Concepto y Alternativas TerapéuticasDocumento8 páginasNeurología: Epilepsia Resistente A Fármacos. Concepto y Alternativas Terapéuticasdr.roberto.rosalesAún no hay calificaciones

- Epilepsia PDFDocumento11 páginasEpilepsia PDFjesusAún no hay calificaciones

- EPILEPSIA Conceptos 2021Documento17 páginasEPILEPSIA Conceptos 2021ana perezAún no hay calificaciones

- Urgencias NeurologicasDocumento25 páginasUrgencias NeurologicasJonatan Aveiga100% (1)

- Estatus Epiléptico Cómo Complicacion de La TECAR PDFDocumento3 páginasEstatus Epiléptico Cómo Complicacion de La TECAR PDFFelipe PeñaAún no hay calificaciones

- Clase 1 ESTADO EPILEPTICODocumento33 páginasClase 1 ESTADO EPILEPTICOBelén98Aún no hay calificaciones

- Convulsive Status Epilepticus in Adults - Classification, Clinical Features, and Diagnosis - UpToDate - En.esDocumento32 páginasConvulsive Status Epilepticus in Adults - Classification, Clinical Features, and Diagnosis - UpToDate - En.esUCIA EQUIPOAún no hay calificaciones

- Tratamiento de Las Convulsiones InfantilesDocumento2 páginasTratamiento de Las Convulsiones InfantilesDamian Torres SperanzaAún no hay calificaciones

- Epilepsia: Aspectos Básicos para La Práctica Psiquiátrica: Ángela Beatriz Pérez Salazar Dora Lillia Hernández LópezDocumento12 páginasEpilepsia: Aspectos Básicos para La Práctica Psiquiátrica: Ángela Beatriz Pérez Salazar Dora Lillia Hernández LópezAndresSalasAún no hay calificaciones

- Estatus Epiléptico TEMADocumento43 páginasEstatus Epiléptico TEMARosella Yvette Suárez OdarAún no hay calificaciones

- Mal Epileptico Material Hospital Español UruguayDocumento9 páginasMal Epileptico Material Hospital Español UruguayAle C. LaraAún no hay calificaciones

- Estatus EpilepticoDocumento9 páginasEstatus Epilepticocarlos palmarAún no hay calificaciones

- Hiperactividad Simpatica en NeurocriticosDocumento4 páginasHiperactividad Simpatica en Neurocriticosjuajimenez55Aún no hay calificaciones

- Epilepsia ArticuloDocumento10 páginasEpilepsia ArticuloAlessandra RosalesAún no hay calificaciones

- Simulacro 4Documento59 páginasSimulacro 4kqb25st9tbAún no hay calificaciones

- Uso del Cannabis en la epilepsia refractaria infantilDe EverandUso del Cannabis en la epilepsia refractaria infantilAún no hay calificaciones

- Qué es la Epilepsia. Causas, Síntomas, Diagnóstico y Tratamiento: TRASTORNOS DEL SUEÑO, #2De EverandQué es la Epilepsia. Causas, Síntomas, Diagnóstico y Tratamiento: TRASTORNOS DEL SUEÑO, #2Aún no hay calificaciones

- 1 Trastorno Acido Base en Paciente CríticoDocumento11 páginas1 Trastorno Acido Base en Paciente Críticogenesis loayzaAún no hay calificaciones

- El Secreto para Una Buena SaludDocumento1 páginaEl Secreto para Una Buena Saludgenesis loayzaAún no hay calificaciones

- Rciu Genesis LoayzaDocumento24 páginasRciu Genesis Loayzagenesis loayzaAún no hay calificaciones

- Dermato - Resumen 2 ExamenDocumento192 páginasDermato - Resumen 2 Examengenesis loayzaAún no hay calificaciones

- Dermato Resumen 1 ExamDocumento20 páginasDermato Resumen 1 Examgenesis loayzaAún no hay calificaciones

- Control de Versiones Con Git y Bitbucket (I)Documento16 páginasControl de Versiones Con Git y Bitbucket (I)Mario Gómez MartínezAún no hay calificaciones

- Reporte Torque NetoDocumento8 páginasReporte Torque Netojared bdAún no hay calificaciones

- Alistamiento, Calibracion y Prueba HidrostaticaDocumento9 páginasAlistamiento, Calibracion y Prueba HidrostaticaOscar MartinezAún no hay calificaciones

- Sesión Aprendizaje 2021-Ruther FordiaDocumento10 páginasSesión Aprendizaje 2021-Ruther FordiaRuth RamosAún no hay calificaciones

- Restructuracion Cognitiva-ProgramacionDocumento17 páginasRestructuracion Cognitiva-ProgramacionGabriela Velasquez CalcinaAún no hay calificaciones

- Trabajo CrisDocumento11 páginasTrabajo CrisAnonymous iCroC6oxAún no hay calificaciones

- Fotografía Clínica - Clase PostgradoDocumento58 páginasFotografía Clínica - Clase PostgradoJanet Ruiz Diaz100% (1)

- Historia Del IpodDocumento3 páginasHistoria Del IpodGeanpier MarceloAún no hay calificaciones

- MONARQUIA INCA Jsa - 0037-9174 - 1979 - Num - 66 - 1 - 2171 PDFDocumento18 páginasMONARQUIA INCA Jsa - 0037-9174 - 1979 - Num - 66 - 1 - 2171 PDFGilberto Huaman R. ReateguiAún no hay calificaciones

- Bosque Tropical de VeraguasDocumento5 páginasBosque Tropical de VeraguasKhaty PerezAún no hay calificaciones

- Cuales Son Las Normas para La Conservación de La SaludDocumento2 páginasCuales Son Las Normas para La Conservación de La SaludElpa X SiempreAún no hay calificaciones

- Asignacion 9Documento4 páginasAsignacion 9Living GonzalezAún no hay calificaciones

- Informe ConstructivismoDocumento7 páginasInforme Constructivismofrank ruizAún no hay calificaciones

- La Novela (1905)Documento122 páginasLa Novela (1905)Álex VirróAún no hay calificaciones

- Tesis Miguel ChuquirunaDocumento179 páginasTesis Miguel ChuquirunaABRAHAM COLUNCHE MIRANDAAún no hay calificaciones

- La Moral EticaDocumento5 páginasLa Moral EticaEsthela VillanuevaAún no hay calificaciones

- Cadena de FrioDocumento2 páginasCadena de Frioyossy carolina martelo navarroAún no hay calificaciones

- Marco TeoricoDocumento1 páginaMarco TeoricoDanny Bramon ChumpitazAún no hay calificaciones

- Feminismo Cultural Vs Postestructuralismo - AlcoffDocumento11 páginasFeminismo Cultural Vs Postestructuralismo - Alcoffnuria.girona2384Aún no hay calificaciones

- Culto A Pharos Level 1 D&D5thDocumento6 páginasCulto A Pharos Level 1 D&D5thOscarDelPeral0% (1)

- Hablan en Otras Lenguas Juan Sherrill (Para Audio)Documento178 páginasHablan en Otras Lenguas Juan Sherrill (Para Audio)Angel SotoAún no hay calificaciones

- EscuelacomunDocumento9 páginasEscuelacomunSabrinaAún no hay calificaciones

- Viol en CIADocumento10 páginasViol en CIAJosé F. ColacilliAún no hay calificaciones

- Trabajo Final ADMDocumento19 páginasTrabajo Final ADMpaola segura benzan100% (1)

- Place EmbarazoDocumento19 páginasPlace EmbarazoJuan Zacarias50% (2)

- Wolverton, Dave - Star Wars - El Cortejo de La Princesa LeiaDocumento268 páginasWolverton, Dave - Star Wars - El Cortejo de La Princesa LeiadonmickyhouseAún no hay calificaciones

- Tratamientos Fobia SocialDocumento1 páginaTratamientos Fobia SocialCarlos Caudet PastorAún no hay calificaciones

- Identificación de La Simetría en El Plano: Clase: Nombre: IntroducciónDocumento24 páginasIdentificación de La Simetría en El Plano: Clase: Nombre: IntroducciónYesenia Cristina Moya QuirogaAún no hay calificaciones