Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Los Pastos Naturales Altoandinos

Los Pastos Naturales Altoandinos

Cargado por

raquelTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Los Pastos Naturales Altoandinos

Los Pastos Naturales Altoandinos

Cargado por

raquelCopyright:

Formatos disponibles

LOS PASTOS NATURALES ALTOANDINOS

El Sistema montañoso de los Andes del Perú representa el espacio

geográfico en donde se distribuyen altitudinalmente seis grandes pisos

ecológicos desde los 500 hasta los 6760 msnm, y unidades hidrográficas

llamadas microcuencas con vertientes hacia los océanos pacífico y

atlántico.

Evaluaciones efectuadas en 1994 (MINAG, III CENAGRO) determinaron

que la superficie agropecuaria de la Sierra del Perú se extiende en unos

22’694,100 ha, de las cuales 15’956,900 ha (70.2 %) corresponde a pastos

naturales, 2’833,800 ha (12.5 %) corresponde a superficie agrícola y

3’903,400 ha (17.2%) a superficie no agrícola . En este escenario de pastos

naturales altoandinos se desarrolla la mayor actividad ganadera del país

que sustenta al 78.8 % de ganado vacuno, el 96.2 % de ganado ovino, el

100% de camélidos sudamericanos (llamas, alpacas, vicuñas y guanacos) y

otras especies de ganado como el equino, caprino y porcino (MINAG,

1996.Perú, el agro en cifras).

Evaluaciones efectuadas en los últimos años mediante técnicas avanzadas

indican en la zona altoandina una superficie de pastos naturales

siguiente :

Formación pajonal19’711,400 hectáreas,

Formación Césped de puna 2’424,900 hectáreas,

Formación bofedales91,700 hectáreas,

Según esta información, se tendrían 22’228,000 hectáreas de pastos

naturales en la zona altoandina (INRENA, Mapa Forestal, en Mapas del

Perú Ambiental, 2004).

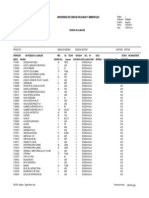

En cuanto a superficie de pastos naturales por departamentos, se cuenta

referencialmente con la siguiente información de distribución (ONERN, Los

Recursos Naturales del Perú, 1985):

CIUDAD Has. CIUDAD Has.

Puno 4’000,000 Cusco 2’220,000

Apurímac 1’135,000 Arequipa 2’200,000

Tacna 380,000 Moquegua 530,000

Ayacucho 1’870,000 Huancavelica 1’180,000

Lima 1’050,000 Ancash 980,000

Huanuco 600,000 Pasco 450,000

La Libertad 360,000 Cajamarca 430,000

Otros 140,000 TOTAL 18’800,000

Además de fuente de alimento para la ganadería nacional del cual

dependen muchas economías campesinas, los pastos naturales

altoandinos son componente importante de las microcuencas

hidrográficas por :

El importante rol que juega la cobertura vegetal y sistema radicular en

evitar la erosión de los suelos, protegiéndolo contra el impacto de gotas

de lluvia y granizada, favoreciendo la infiltración del agua y evitando la

escorrentía superficial.

Su papel en la estabilización y regulación de los sistemas hidrológicos

(almacenamiento y descarga del agua), de vital importancia para las

poblaciones por su uso con fines doméstico, agrícola, energético e

industrial;

Por ser sustento de biodiversidad (flora y fauna silvestre); y

Por intervenir en los procesos de captura del carbono (cambio climático).

PRINCIPALES ESPECIES DE PASTOS NATURALES ALTOANDINOS.

CONDICIÓN Y CARGA ANIMAL.

Los pastos altoandinos están formados por un grupo numeroso de plantas

que pertenecen a las gramíneas, seudogramíneas, hierbas y arbustos, los

cuales se diferencian por su apariencia o morfología. Dependiendo de la

predominancia de estos grupos los pastos naturales altoandinos o

pastizales se clasifican en tipos, que vienen a ser plantas de apariencia

similar que abarcan un área determinada.

Así, se reconocen seis tipos de pastizal:

PAJONALES, dominados por vigorosas gramíneas perennes, cespitosas de

porte alto, conocidas comúnmente como “ichu”. Los géneros más

representativos de esta comunidad de plantas son Festuca, Calamagrostis

y Stipa. Entre las especies más conocidas tenemos a Festuca dolichophylla

o “chilligua”, Festuca weberbaueri”,Calamagrostis antoniana ó “hatún

pork’e”, Calamagrostis recta, Stipa ichu “ichu”, Stipa obtusa ó “tisña”.

CÉSPED DE PUNA; con predominio de plantas cespitosas de menor

tamaño, plantas arrosetadas (hojas muy juntas y pegadas a casi a ras del

suelo), y plantas de porte almohadillado; representada por especies de los

géneros Pycnophyllum, Azorella, Aciachne, Werneria. Especies más

conocidas : Pycnophyllum molle, Azorella diapensoides “pasto estrella”,

Calamagrostis vicunarum “crespillo”.

BOFEDALES (turberas); llamados también “oqonales”. Son comunidad de

plantas que ocupan suelos de mal drenaje, permanentemente húmedos y

de color verde que contrasta con las otras comunidades. Especies

representativas : Distichia muscoides “kunkuna”, Plantago rígida “champa

estrella”, Alchemilla pinnata “sillu sillu”, Hipochoeris taraxacoides “pilli”.

Cumplen un papel muy importante para el pastoreo del ganado.

TOLARES; Comunidades dominadas por especies arbustivas de

Parastrephia lepidophylla “tola”, muchas veces acompañada por Baccharis

microphylla, Festuca orthophylla “iro ichu”, Stipa brachyphylla, Festuca

dolichophylla “chilligua”, y Diplostephium tacurense entre otras. Son

propias de regiones de escasa precipitación, como el sur de Ayacucho,

puna de Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua.

CANLLARES ; Comunidades dominadas por arbustos del género

Margiricarpus : Margiricarpus pinnatus “china kanlli”, Margiricarpus

strictus “orq’o kanlli”, y acompañados por otras especies como Festuca

orthophylla “iro ichu”, Senecio spinosus “canlla quichca”, Ephedra

americana “pinco pinco” y Stipa ichu “ichu”.

VEGETACIÓN DE ROCAS Y PEDREGALES; Comunidades de plantas que

crecen en zonas con abundancia de rocas y pedregales, los cuales

determinan un ambiente con temperaturas más propicias para el

desarrollo de plantas leñosas acompañadas de otras especies arbóreas,

arbustivas y gramíneas. Especies representativas : Baccharis tricuneata

“papataya”, Chuquiraga rotundifolia “jarisirvij”, Senecio graveolens

“huiscataya”, y de los géneros Festuca, Calamagrostis, Dissanthelium, y

Bromus.

DETERMINACIÓN DE LA CARGA ANIMAL

Para un adecuado manejo de los pastizales (pastoreo) se requiere llevar a

cabo evaluaciones sobre la base de un conocimiento de las especies que

predominan en las comunidades, las preferencias del ganado por ellas, la

composición de las especies y su abundancia. Se dispone de metodologías

que permiten llevar a cabo estas evaluaciones para determinar la

condición del pastizal y la carga animal recomendada.

Según la condición para una especie animal, la asignación de la carga

animal se podrá determinar según el siguiente cuadro :

Carga animal recomendable (Nº animales/ha-año) por condición de

pastizal.

Condición Ovinos Alpacas Llamas Vacunos Vicuñas

Excelente 4.0 2.7 1.8 1.0 4.44

Bueno 3.0 2.0 1.3 0.75 3.33

Regular 1.5 1.0 0.7 0.38 1.65

Pobre 0.5 0.3 0.2 0.13 0.55

Muy Pobre 0.25 0.17 0.10 0.07 0.28

Flórez M., A.; Malpartida, E.; San Martín, F.; Manual de forrajes. Convenio

UC Davis-INIAA. 1992

MANEJO DE LOS PASTOS NATURALES.

Mediante un adecuado manejo de pastizales podemos lograr :

Recuperar la capacidad productiva y condición de pastizales degradados

(cercado del área degradada, descanso, resiembra)

Una óptima producción animal en forma sostenida

Una óptima utilización al pastoreo que no afecte la condición y

productividad del pastizal a futuro.

Evitar procesos de erosión de los suelos del pastizal.

Para ello, se deberá asignar el número adecuado de animales a un área de

pastizal por un tiempo determinado de pastoreo, lo que demandará

espacios delimitados o cercados (pastoreo rotativo).

Mejora del pastizal

Algunas prácticas de mejora del pastizal son :

Cercado y descanso para recuperación del pastizal degradado.

Resiembra de pastos nativos importantes

Resiembra de pastos cultivados en el pastizal

Construcción de zanjas de infiltración en la laderas de pastizal degradado.

PROBLEMÁTICA DEL MANEJO DE LOS PASTOS NATURALES.

La Sierra del Perú constituye la principal región abastecedora de

productos agrícolas y pecuarios del país. El desarrollo de actividades

productivas en esta región ha estado mayormente basado en el

aprovechamiento de los recursos naturales suelo y pastos nativos

mediante prácticas tradicionales de manejo, especialmente en

comunidades campesinas, resultando en problemas de erosión de suelos

por manejo inadecuado de la cobertura vegetal. Estudios de erosión de

suelos en la sierra estiman en 5'413,840 las hectáreas afectadas por

erosión severa y 21'102,000 de ha con intensidades entre moderada y

severa (INRENA : Mapa de Erosión de Suelos del Perú. 1996).

Los procesos degradativos de la cobertura vegetal en pastizales resultan

en disminución de su capacidad productiva forrajera y de su capacidad

protectora del suelo. La erosión de los suelos, como resultado de la

degradación de los pastizales, tiene como punto de partida la pérdida de

cobertura vegetal por sobrepastoreo, pasando por la desaparición de

especies forrajeras importantes que son reemplazadas por otras no

deseables (retrogresión de la comunidad vegetal), y la pérdida de la

capacidad de infiltración del agua que en su recorrido (escorrentía

superficial) arrastra partículas de suelo, sobre todo en laderas. La

condición de los pastos llega a ser muy pobre y pobre.

Algunos aspectos a considerar en la problemática del manejo de pastos

nativos son :

La parcelación de territorios comunales entre familias. Este proceso se

viene manifestando en muchas comunidades, en donde ya no se cuenta

con pastizales comunales para una propuesta técnica de manejo óptimo y

utilización extensiva eficiente (aprovechamiento de las economías de

escala);

El aumento de la presión de pastoreo en pastizales comunales a partir de

nuevas familias incorporadas con su ganado a la sociedad comunal

(herencia y derechos).

La incorporación de áreas de pastizales para actividades agrícolas

(conflictos de uso);

El desconocimiento y falta de apoyo y asesoramiento para una adecuada

planificación y manejo comunal de los pastizales;

La falta o fracaso de normas y regulaciones comunales para el pastoreo;

Pérdida de conocimientos campesinos sobre pastos nativos y su manejo;

Limitaciones de organización y acceso a tecnologías adecuadas para

manejo;

Limitaciones presupuestales para reinversión en infraestructura

(materiales) de manejo.

Estos puntos deben merecer atención y consideración en las Políticas

Sectoriales Nacionales y Planes de Desarrollo y Manejo de Recursos

Naturales de Gobiernos Regionales y locales.

EVALUACIÓN LA CONDICIÓN DE BIOMASA Y CAPACIDAD DE CARGA DE

LOS PASTIZALES NATURALES.

Para conocer el estado en que se encuentran las áreas de pastizales

naturales es necesario conocer la calidad de las especies vegetales

dominantes en cada sitio y la capacidad de respuesta de estas especies al

pastoreo libre, considerando las estaciones de lluvia y de seca.

Los métodos para estimar la disponibilidad forrajera es más preciso y

objetivo cuando se utiliza el método de la cosecha que, además de

generar información de la cantidad total de forraje producido, ayuda a

determinar la proporción con que contribuye cada especie permitiendo

tomar decisiones más adecuadas respecto a la forma de uso del pastizal

(Astorga, 1987) siendo la evaluación de los pastizales base para tener una

idea clara a cerca de los recursos del pastizal y su adecuado manejo con la

finalidad de conservar la condición presente (Florez y Malpartida,1987).

En la región Puno se conoce tres zonas naturales pequeñas, el altiplano es

la parte plana ubicada entre las cordilleras oriental y occidental de los

andes, zona donde se 16 encuentra el gran lago Titicaca que tiene

influencia importante en el comportamiento del clima en sus alrededores

(Bustinza, 2001), así la temperaturas medias mínimas más bajas se

registran entre Enero y Febrero y las más bajas en Junio y Julio, asimismo

los valores más altos se registran en entre Enero y Marzo (Grace, 1985)

Las variaciones de temperatura del suelo constituyen conjuntamente con

las variaciones de la humedad factor esencial del microclima del suelo,

ambos ejercen una acción importante sobre el crecimiento de las plantas.

El aumento de la temperatura del suelo va seguido de un efecto

estimulante del crecimiento de las plantas, de la disposición vegetal y los

fenómenos de alteración a condición de que no vaya acompañado de una

desecación excesiva del suelo, en el caso inverso, ejerce por el contrario

un papel freno (Duchaufour, 1978).

Por otra parte la precipitación pluvial es muy variable y los valores

mayores se registran entre Diciembre y Marzo siendo casi nulas de Mayo a

Octubre, en promedio (Bustinza, 2001) Los pastos naturales para su

desarrollo dependen de la humedad del suelo y del contenido de

nutrientes. Las praderas naturales, que normalmente se encuentran por

encima de los 3800 m de altitud hasta los 4400m, están compuestas de

una vegetación baja cuya época de crecimiento coincide con la estación de

lluvias (Tapia y Flores, 1984), la mayoría son gramíneas perennes cuyo

tamaño, sin considerar los tallos floríferos, alcanzan hasta un metro las

especies más altas como la Festuca dolichophyla.

A las gramíneas se asocian hierbas anuales y perennes, estando los

arbustos muy diseminados. Al finalizar la estación de lluvias (de

crecimiento para todos los pastos) sigue la estación seca, en que las

hierbas más delicadas desaparecen y queda una vegetación compuesta

principalmente por gramíneas (Malpartida, 1990; Tapia y Flores, 1984).

En estudios realizados por ONERN (1984) en Puno, se determinó que los

pastos naturales desarrollan en un clima semiseco, generalmente sin

presencia de precipitación pluvial y cambio térmico invernal bien definido.

Este patrón climático presenta 4 subtipos térmicos de acuerdo con la

distribución de la temperatura en el año. Subtipo climático A que

corresponde a la ribera del lago Titicaca, cuya temperatura promedio

anual oscila entre 9.5ºC y 5.5ºC, siendo la precipitación pluvial promedio

anual de 725 mm.

La altitud de esta zona está comprendida aproximadamente entre los

3812 y 3870 msnm. Subtipo climático B comprende la zona de Orurillo-

Asillo-Azangaro, con temperaturas promedio anualmente 13ºC y 6ºC con

una precipitación pluvial promedio anual de 760 mm. Se da a altitudes

entre 3870 a 3950 m. Subtipo climático C, propiamente clima del altiplano,

con temperaturas promedio anual que oscila entre 13ºC y 3ºC y una

precipitación pluvial promedio anual de 672 mm a una altitud entre los

3950 y 4100 msnm. Subtipo climático D, corresponde al clima de las

alturas, cuya temperatura promedio anual oscila entre 6ºC y 0ºC y una

precipitación promedio anual de 500 a 900 mm y ocurre a más de 4100

msnm (Tapia y Flores, 1984) Las praderas altoandinas entre los 3800 a

4400 msnm constituyen el mayor grupo de especies vegetales como la

chilligua (Festuca dolichophylla), crespillo (Calamagrostis vicunarum), ichu

(Stipa ichu) chiji o chili (Muhlenbergia fastigiata) y kachu (Poa

candamoana), las que constituyen especies indicadoras o claves en el

manejo de las canchas o potreros. También se presentan leguminosas

como layo (Trifolium amabile) y garbancillo (Astragalus garbancillo) que es

considerado tóxico para el ganado, especialmente para el ovino (Oscanoa,

1988). Se puede encontrar otras especies dentro otros géneros de plantas,

como miski pilli (Hipochoeris taraxacoides), ojotilla wilalayo (Geranium

sessiliflorum - familia Geraniaceae), cyperus (familia Ciperaceae), y juncus

y scirpus (familia Juncaceae) (Choque y Astorga, 2007). En algunas áreas

planas de la región del Altiplano existen bofedales que presentan

normalmente humedad subterránea abundante en lugares cercanos a

pequeñas lagunas, cuya diversidad botánica varía de acuerdo a su

ubicación geográfica, topografía, altitud, latitud, etc, donde predominan

las especies herbáceas que son fuente principal de alimento,

especialmente para vacunos debido a la gran diversidad de especies por

metro cuadrado, según la condición del pastizal (excelente, bueno,

regular, pobre o muy pobre) (Oscanoa, 1988). Del total de praderas

altoandinas de pastoreo libre una gran porcentaje muestran una

condición entre regular y muy pobre, lo que está indicando que estos

pastizales están sobrepastoreados, por tanto, se siente la necesidad de

apoyar la conservación de las especies vegetales en peligro de extinción

(ONERN, 1984).

Las praderas altoandinas son grandes sitios donde predominan vegetación

originaria que desarrollan a partir de los 3,500 msnm en suelos con baja

aptitud para la agricultura (Mamani, 2002) y están constituidas por tierras

de baja producción de forraje para animales de pastoreo libre y que son

revegetadas en forma natural, pero, debido a la escasa precipitación

pluvial que reciben, generalmente dan una pobre cubierta vegetal, que no

satisface la necesidad de alimento de la población animal de éstas zonas,

en donde se manejan como vegetación nativa (Flórez y Bryant, 1989). El

pastizal natural comprende una asociación de especies vegetales que

incluyen: Gramíneas, Leguminosas forrajeras, seudopastos y hierbas,

comunidades vegetales naturales que se conocen con diferentes nombres,

según su ubicación geográfica y otras condiciones físicas, así por ejemplo,

potreros, praderas (Huisa, 1996). En la región del Altiplano, comunidad

vegetal natural, es un término aplicado a tierras de pastoreo

exclusivamente con vegetación natural de baja productividad y de uso

ganadero extensivo. Estas áreas cubiertas por una vegetación herbácea

donde predominan gramíneas, ciperáceas y rosáceas, varían en su

composición de acuerdo a la humedad, exposición solar y características

edafológicas como textura y contenido de materia orgánica (Astorga,

1987). Los pastizales naturales constituyen base y fuente principal de

alimento para los rumiantes, especialmente para camélidos

sudamericanos, también para vacunos y ovinos; a pesar de ello, las

instituciones gubernamentales y otras entidades relacionadas, no tienen

una política clara de priorizar la atención de la actividad ganadera del

Altiplano, mostrando muy poco trabajo en favor de la producción

pecuaria, especialmente, para su preservación, manejo y conservación; de

lo contrario, sin duda, se incrementaría la productividad en lana, carne,

fibra, leche, (Farfan y Durant,1998). Pero conociendo que es imposible

delimitar áreas en forma continua por la cobertura vegetal, ya que, éstas

se dan en forma de islas. Sin embargo, se ha propuesto una clasificación

de acuerdo a la composición botánica y a la utilización que se pueda dar

en ganadería, sugiriendo la presencia de una especie dominante muy

relacionada con las características del suelo y directamente, a la

producción de biomasa y capacidad de carga (Huisa, 1996), así en las

zonas de planicie con suelos profundos se pueden encontrar Festuca

dolichophylla (chilliwa) asociadas con Muhlenbergia fastigiata (grama o

chiji) y otras especies menores como Hypochoeris taraxacoides (pilli) cuya

presencia crea un área apropiada para el desarrollo del trébol nativo como

el Trifolium amabile (layo) de flores carmesí (Astorga, 1987). Acompañan a

estas especies, otras secundarias como: Carex equadorica (Qoran qoran) y

la rosácea Alchemilla pinnata (Sillu sillu), estas dos especies son muy

palatables y apetecibles para el ganado ovino. Algunas áreas planas

acumulan humedad y en época de lluvias aparecen especies como

Eleocharis albibracteata (quemillo) una juncacea que tiene valor nutritivo

apreciable y constituye una pequeña biomasa (Malpartida, 1990). Debido

a la estacionalidad de las lluvias, los pastizales son de condición buena o

de, muy pobre, lo que afecta directamente la nutrición del ganado.

Algunos pastizales han sufrido modificación sustancial en su cobertura

natural como consecuencia del sobrepastoreo, quema indiscriminada,

laboreo excesivo del suelo etc desapareciendo algunas especies perennes

y apareciendo otras que pueden no ser las más adecuadas para el

pastoreo. En algunos pastizales, la especie Margiricarpus pinnatus,

conocido como kanlli, puede invadir extensas áreas cuando las gramíneas

perennes han desaparecido por sobrepastoreo, y debido a que tiene

espinas no es utilizada por el ganado, siendo más bien aprovechada como

combustible (Huisa, 1996). Sobre la base de las especies dominantes que

dan las diferentes formaciones vegetales, de acuerdo a los nombres

utilizados por los criadores se clasifican en: -Pastizales de zonas secas

(Poccoy pasto), para pastoreo durante la época de lluvias. - Chilliguar

(Festuca dolichophylla - Muhlenbergia fastigiata). - Ichal, paja ichu

(Festuca rigida). - Iral, paja brava (Festuca orthophylla). - Llama ichu,

llapha, karwa ichu (Calamagrostis amoena). - Yurak ichu (Festuca

dichoclada). - Qquisi, tisña (Stipa ichu - Stipa obtusa). - Crespillo

(Calamagrostis vicunarum). - Koya, puna chilligua (Festuca sp).

- Tolar, tola tola (Parasthrephya - diplostiphyum). - Pastizal invadido por

canlli (Margiricarpus pinnatus y Margiricarpus stictus). - Pastizal de zona

húmeda (Chiriway pasto), formación vegetal de las zonas húmedas para

utilizar durante la época seca: - Chilligua ojho (Festuca dolichophylla –

Plantago tubulosa). - Puna ojho, kunkuna (Distichia muscoides - Plantago

rigida). - Kuli ojho, taruca pasto (Oxychloe andina). - Puna ichu

(Calamagrostis sp). Para determinar la condición de los pastizales, éstos

son agrupadas en tres categorías sobre la base principalmente, de su

respuesta a la presión de pastoreo en plantas deseables o decrecientes,

plantas poco deseables o acrecentantes y plantas indeseables invasoras

(Arroyo, 1970). Las plantas deseables o decrecientes son forrajeras

altamente productivas e importantes en número, palatables y crecen en la

comunidad clímax original. Estas plantas decrecen en su abundancia si la

carga animal es superior a la óptima, es decir, si hay sobrepastoreo. Las

plantas acrecentantes son de menor producción, menos palatables y

también crecen en la comunidad clímax original son de dos tipos: Tipo I:

Son forrajeras moderadamente palatables tienden a incrementarse y

tomar el lugar de las deseables, a medida que el campo está siendo

sobrepastoreado o debilitado por sequías, quema de la pradera, etc. Pero

si el problema de sobrecarga animal persiste, las especies acrecentantes

también tienden a decrecer en proporción; Tipo II: Son especies pobres,

esencialmente no palatables, con una fuerte habilidad competitiva.

Pertenecen a la comunidad clímax y aumentan en número a medida que

las deseables y acrecentantes de tipo I decrecen por la presión de carga

animal alta. Muchas de estas plantas tienen poco o ningún valor forrajero.

Las plantas tóxicas están en esta categoría (Instituto de Investigación y

Promoción de Camélidos Sudamericanos. 1992). Las plantas invasoras son

plantas que vienen de otros sitios y se introducen en la comunidad,

cuando está debilitada por factores como sobrepastoreo; es decir, no

pertenecen a la comunidad clímax. También son de dos tipos y se

diferencian en las mismas bases que las acrecentantes.

MÉTODOS

EVALUACIÓN DE LOS PASTIZALES

Para la evaluación de los pastizales el trabajo se dividió en dos fases con el

fin de obtener información apropiada, la primera etapa se refiere a

trabajos de campo para la identificación de los grupos de especies

perennes dominantes, evaluación de biomasa y condición de estas

especies; la segunda etapa, corresponde a trabajos de gabinete, para la

sistematización y análisis de la información recopilada en la primera

etapa. Esta metodología se describe a continuación;

Etapa de campo

a. Delimitación de la comunidad haciendo uso de GPS.

b. Reconocimiento y delimitación de áreas de diferentes pastizales

naturales dominantes en las zonas planicie y ladera.

c. En los pastizales naturales las especies perennes dominantes y especies

menores serán identificadas haciendo reconocimiento mediante el censo

de vegetación

d. El censo de la vegetación de cada tipo de pastizal delimitado se realizara

utilizando el método de “transección al paso”,

f. Para la clasificación y designación del nombre de las especies

identificadas se recurrirá a un especialista, tomando el nombre del género

y especie respectivo.

La metodología y el procedimiento utilizado para conocer la condición en

que se encuentran los grupos de especies dominantes en la comunidad se

describe a continuación

Instalación de transectos

Para determinar la composición botánica de las asociaciones de pastizales

de la comunidad se utilizó el método de “puntos en parcela lineal

permanente” recomendado por la USDA – Forest Service (Parker, 1951),

para lo cual dentro de cada área determinada, se estableció tres líneas

longitudinales de 30 metros permanentes marcando sus puntos extremos

y el medio con estacas como se aprecia en la figura 1 (Segura, 1963).

Figura 1: Transecta para censo de la composición vegetal 28

Procedimiento del censo

A lo largo de cada transecta establecida sobre una cinta métrica

extendida, se realizó las lecturas con el anillo censador, cuyos contactos o

pisadas con una especie vegetal y suelo desnudo se anotaron cada 30 cm

a partir del punto cero, cuidando de colocar el anillo siempre en el mismo

lado de la cinta todas las veces. Los datos de la composición florística

fueron anotados en los registros de transección al paso u hojas de campo.

Etapa de gabinete

Mensura de vigor

Una vez tabulado los datos del censo, las especies gramíneas,

graminoides, leguminosas y hierbas se agruparon en especies deseables o

decrecientes (ED), poco deseables o acrecentantes (EA) e indeseables (EI)

(Florez y Malpartida, 1987). El procedimiento de cálculo fue el siguiente:

a. Cálculo del índice de especies decrecientes (ED), con los datos

porcentuales de especies deseables existentes en cada grupo de

pastizales, se elaboró un cuadro de especies decrecientes para vacunos,

ovinos y alpacas, luego sumando los porcentajes de cada especie deseable

se calculó este índice por especie animal.

b. Cálculo de índice forrajero, el índice forrajero (IF) es la suma de los

porcentajes de especies decrecientes, especies acrecentantes y especies

indeseables de cada grupo para una determinada especie animal. La

fórmula fue IF = ED + EA + EI

c. Cálculo del índice de desnudez del suelo D.R.P., para ello se sumaron los

porcentajes de suelo desnudo (D), pavimento de erosión (P) y roca (R)

observadas en cada asociación. La fórmula fue: D.R.P = D+P+R. Habiendo

encontrado mínima proporción de esta información en los últimos días de

la evaluación final, debido a la cobertura de brotes de otras especies de

pastos que van siendo incluidas paulatinamente dentro de las especies

dominantes conforme llega la humedad.

d. Cálculo de índice de vigor (IV), fue dividiendo la altura promedio de la

planta de cada especie deseable entre su altura máxima multiplicado por

100, según la fórmula :

Altura promedio de una especie (cm)

IV = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100

Altura máxima de la misma especie (cm)

Puntaje total de índices

Para obtener el puntaje total de índices, las sumas parciales de especies

decrecientes se multiplicó por 0.5 puntos (% ED x 0.5); suma de porcentaje

de índice forrajero por 0.2 puntos (% IF x 0.2); suma del índice de

desnudez del suelo por 0.2 puntos (100- D.R.P. x 0.2) y el porcentaje de

índice de vigor por 0.1 puntos (% IV x 0.1). Sumando estos puntajes

parciales de índice de especies decrecientes (ED), índice forrajero (IF),

índice desnudez del suelo (D.R.P.) e índice de vigor (IV) se obtuvo el

puntaje total de índices de cada grupo de especies dominantes para

vacunos, ovinos y alpacas (Segura, 1963; Florez y Malpartida, 1987)

Condición de las especies dominantes

Para conocer la condición de las especies dominantes se utilizó la

metodología descrita por Florez y Malpartida (1987), Choque y Astorga

(2008). Comparando el puntaje total de índices calculado para cada

especie animal con los valores de la tabla 1, se clasificó la condición en

que se encuentra cada especie dominante para pastoreo de vacunos,

ovinos y alpacas.

Tabla 1

Puntaje total de índices para determinar la condición de pastizales

naturales.

Puntaje total % Condición de la pradera Color suelo mapa

79-100 Excelente Verde claro

54-78 Bueno Verde oscuro

37-53 Regular Amarillo

23-36 Pobre Marrón

00-22 Muy Pobre Rojo

Capacidad de carga animal actual a. Disponibilidad de materia seca Se

estimó el rendimiento de la materia seca utilizando el método del

cuadrante de 1m², el cual se lanzó al aire y en el lugar donde cayó

(superficie del suelo de la pradera) se cosecharon las especies vegetales

presentes dentro del cuadrante propuesto por Delgadillo (2000). El

trabajo realizado consistió en las siguientes fases: - Se arrojó el cuadrante

al azar dentro de la pradera a ser evaluada para la cosecha. 27 - La

cosecha se realizó con ayuda de la hoz y un cuchillo cortando el forraje del

pasto que quedo dentro del cuadrante, a 5 cm y a ras del suelo, según se

trate de especies de estrato alto o de estrato bajo, colocándolas en bolsas

de papel, posteriormente se llevó al laboratorio. - Todas las muestras que

se pesaron en una balanza, permitió calcular la materia verde por metro

cuadrado. - El forraje cosechado de la pradera se llevó a la mufla en un

sobre de papel por un tiempo de 48 horas a 65 º C de temperatura. -

Luego de 48 horas se pesó el forraje seco para calcular el contenido de

humedad y la materia seca por metro cuadrado y por hectárea. b.

Demanda de materia seca por especie animal Cada especie animal tiene

su requerimiento de alimento por día y se menciona de acuerdo a los

reportes de investigación: El vacuno consume en promedio 2,4 % de su

peso vivo en materia seca, pero existe variación en pastoreo libre entre

2,4 % a 3 % del peso vivo. La alpaca consume el 2,3 % de materia seca

como porcentaje de su peso vivo, pero oscila entre 1,8 % y 2,8 % en

pastoreo. El ovino mejorado consume el 3,2 % de materia seca de su peso

corporal. Para estimar la carga animal óptima se ha considerado los

siguientes niveles de consuno de materia seca por especie animal: Una

unidad vacuna de 400 Kg de peso vivo consume 3504 Kg MS/año. Una

alpaca de 55 Kg de peso vivo consume 464 KgMS/año. Un ovino de 35 Kg

de peso vivo consume 409 Kg MS/año (Choque, 2003; Bustinza, 2001). c.

CARGA ANIMAL ACTUAL

Con la información del capital de ganado vacuno, ovino y alpaca

convertida a unidades ovino (UO) y superficie de pastizales naturales se

estimó la carga 28 animal actual de pastoreo por hectárea de cada grupo

de pastizales dominantes (Choque y Astorga, 2008). Para el cálculo de

carga animal actual (CA) de pastoreo se utilizó la siguiente fórmula: Total

capital ganado en unidades ovino.

Total capital ganado en unidades ovino

CA = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total hectáreas pastizales dominantes

CAPACIDAD DE CARGA ÓPTIMA La capacidad de carga animal óptima de

cada asociación de especies vegetales dominantes identificadas se estimó

comparando la condición actual de los pastizales, con la tabla 2 (Florez y

Malpartida, 1987).

Con la información de la disponibilidad de materia seca en las asociaciones

de especies vegetales identificados y requerimiento de consumo de

forraje seco por unidad animal se calculó la carga animal óptima de

pastoreo (CAO) mediante la fórmula (Choque y Astorga, 2008).

Materia seca disponible Kg/ ha/día en las asociaciones

CAO = ----------------------------------------------------------------------

Consumo de materia seca Kg/UA/día

ECOSISTEMA DE LA PUNA

Clima Los ecosistemas de punas se ubican en las tierras altas de los Andes,

desde la Cordillera Blanca donde se inicia la puna húmeda, zona de

transición entre la jalca o páramo, y la puna seca del Centro y del Sur

(Recharte et al, 2009). 18 La región de la Puna se encuentra entre los 3800

msnm hasta los 5200 msnm (Brack y Mendiola, 2004). Esta condición le

brinda características climáticas rudas como son:

• La rarefacción atmosférica por la disminución de la presión, esto implica

una menor concentración y densidad de oxígeno en el aire.

• Las temperaturas bajas y las grandes variaciones de la misma entre el

día y la noche. La temperatura promedio está por debajo de los 6°C, pero

por la altura y la latitud la radiación es considerable y la diferencia entre el

día y la noche es muy marcada, pudiendo sobrepasar los 30°C.

• Los vientos son fríos y secos, y contribuyen enormemente a bajar la

temperatura y a secar el ambiente.

• Predominan dos tipo de clima: - Clima frígido o de puna - : entre los 4000

y 5000 msnm. Se caracteriza por presentar precipitaciones promedio de

700 mm anuales y temperaturas promedios anuales de 6°C. Los veranos

(Diciembre-Marzo) son lluviosos y nubosos, los inviernos (Junio-Agosto)

son secos y con heladas nocturnas continuas. Clima gélido o de nieves

perpetuas En cuanto al relieve de la región Puna es variado, con mesetas y

zonas onduladas, no faltando las zonas altamente escarpadas. Los suelos

predominantes son andosoles y paramosoles, con variaciones

importantes, como en el sur donde son volcánicos.

Existen extensas zonas de suelos salobres en las cercanías de los lagos

salados, los suelos rocosos en las zonas escarpadas, suelos pantanosos en

los Bofedales y zonas con aguas estancadas. : encima de los 5000 msnm.

Se caracteriza por temperaturas promedio por debajo de los 0°C. El

paisaje es característicamente montañoso, con cumbres nevadas, valles

glaciares en forma de “U” o valles de altura cabecera de cuenca, mesetas y

lagunas.

Las punas están dominadas por un paisaje típico que combina la pradera

de pastizales, dominante en el paisaje, con parches de bosque, 19

matorrales y bofedales, limitando con la línea permanente de nieves o

región jalca (Recharte et al, 2009). En el Perú las aguas se caracterizan por

la presencia de numerosos cursos, lagunas y glaciares: - Los ríos y

riachuelos son de curso por lo general tranquilo y de aguas frías. - Los

lagos y lagunas superan en número los 12 000. - Por encima de los 5200

msnm existen glaciares, que no están distribuidos de forma continua sino

puntual. Comunidades vegetales Las formaciones vegetales

predominantes en la región Puna son los pajonales, los bosques de los

keñua (Polylepis tarapacana), los matorrales, los semidesiertos y las

formaciones de plantas almohadilladas (Brack y Mendiola, 2004).

Con respecto a los pastizales se pueden diferenciar hasta cinco tipos en

base al color, altura, composición del conjunto de plantas o vegetación

que los componen (Flores, 1991): - Pajonales. Es el tipo de pastizal que

ocupa la mayor extensión. Están agrupadas en matas de gramíneas de

hojas duras, en algunos casos punzantes, conocidos con los nombres

vulgares de “ichu” o “paja” en todo el territorio andino. Este tipo de

pastizal se encuentra dominado por gramíneas altas de los géneros

Festuca, Calamagrostis y Stipa. - Césped de puna.

Caracterizado por presencia de plantas de porte almohadillo y arrosetado

en su mayor parte, este tipo de vegetación es semejante a la tundra ártica.

Aunque la presencia de líquenes y musgos son de importancia secundaria

en este tipo de pastizal. Su apariencia se encuentra definida,

principalmente, por variaciones en la proporción de los géneros Achiacne,

Azorella, Liabu, Nototriche, Opuntia, Perezia, Picnophyllum y Werneria. –

Bofedales.

Se caracterizan por la presencia de especies vegetales de ambientes

húmedos, de carácter permanente o temporales, 20 constituyendo la

fuente de forraje durante los periodos de sequia. En su composición

florística dominan especies de porte almohadillado como Distichia

muscoides, Plantago rigida y Oxicloe sp., entre otros. –

Tolares.

Son las comunidades vegetales dominados por la Parastrefia lepidophylla

y Diplostephium tacurense, arbustos de baja aceptabilidad, propios de

ambientes secos, logrando alcanzar una altura de hasta 0.70 m. –

Canllares.

Constituido por especies de bajo valor forrajero, conformado casi en su

totalidad por rosáceas espinosas como Margaricarpus pinnatus y M.

estrictus por ejemplo. Existen aquellos tipos de vegetación o grupos de

plantas dominados por una o dos especies que le confieren una apariencia

diferente denominándose subtipos. Éstos no solo marcan los límites de los

sitios sino también responden de manera diferente al tipo de manejo

(Flores, 1991).

LA FAUNA TERRESTRE

La fauna de la Puna es muy característica por lo que tiene muchas

especies endémicas (Brack y Mendiola, 2004):

- En el pajonal de la puna viven de preferencia la vicuña, el zorrino o añás

(Conepatus chinga), el zorro andino (Pseudalopex culpaeus), el poronccoy

o cuy silvestre (Cavia tschudii) y muchos roedores. Entre los depredadores

principales están el puma (Felis concolor) y dos especies de gatos

silvestres u osjollos (Oncifelis colocolo y Oreailurus jacobita).

Entre las aves predominan las perdices como la kiula o kiwio (Tinamotis

pentlandi), la pisacca (Nothoprocta ornata), y el llutu (Nothoprocta

pentlandi) de colores miméticos y malas voladoras, que prefieren correr y

ocultarse en el pajonal.

- En las comunidades de plantas almohadilladas y Bofedales viven

especialmente la taruca o ciervo andino (Hippocamelus antisensis) y la

huallata o ganso andino (Choloephaga melanoptera). Estos lugares se

utilizan para el pastoreo de alpacas.

- En las laderas con vegetación mixta encontramos a la taruca, al venado

gris (Odocoileus virginianus), a los gatos silvestres u osjolloss, y a muchas

aves y ratones.

- En los barrancos rocosos y de tierra viven la vizcachas (Lagidium

peruanum), los gatos silvestres y muchas aves, que buscan estos lugares

para anidar. Una de las especies más características que anida aquí en las

galerías es el pito o acagllo o gargacha (Colpates rupícola), un carpintero

de la puna de tamaño mediano.

- Los quinuales o bosque de Keñua son frecuentados por la taruca, el

puma y muchas aves.

- En los semidesiertos viven pocas especies como la vicuña y el suri o

ñandú andino (Pterocnemia pennata), ave corredora de gran tamaño. En

la puna encontraremos una sola especie de culebra (Tachimenes

peruviana) y varias especies de lagartijas de un género endémico de la

región (Liolaemus).

Estado actual de los pastizales andinos La superficie agropecuaria de la

Sierra del Perú se extiende en unos 22’694,100 ha, de las cuales

15’956,900 ha (70.2 %) corresponde a pastos naturales, 2’833,800 ha (12.5

%) corresponde a superficie agrícola y 3’903,400 ha (17.2%) a superficie

no agrícola. En este escenario de pastos naturales alto andinos se

desarrolla la mayor actividad ganadera del país que sustenta al 78.8 % de

ganado vacuno, el 96.2 % de ganado ovino, el 100% de camélidos

sudamericanos (llamas, alpacas, vicuñas y guanacos) y otras especies de

ganado como el equino, caprino y porcino.

En base los últimos datos oficiales disponibles, III CENAGRO, el tipo de

pastizal predominante es el tipo pajonal con más de 88%, seguido por

césped de puna y bofedal, con 10.9% y 0.4% respectivamente.

Trabajos realizados por Flores (1996) sobre la realidad y limitaciones de

los ecosistemas altoandinas observaron la variación de la condición

ecológica de los pastizales según el sistema de manejo de pastizales. Por

una parte tenemos a las empresas comunales, quienes poseen las

capacidades para poder llevar un manejo eficiente de sus recursos, lo cual

se traduce en mejores ingresos y por otra parte la familia comunal, la cual

no desarrolla las mismas capacidades que la empresa comunal,

obteniendo un manejo poco sostenible de sus recursos, traduciéndose en

una condición de menor calidad.

Degradación de Ecosistemas de Pastizal La degradación del ecosistema

andino es un problema complejo que está relacionado con el modelo de

organización al interior de las comunidades, a la política de tenencia de la

tierra y al gobierno.

Se ha observado que las peores condiciones ecológicas corresponden a los

niveles más elementales de organización y a economías de subsistencia

(Recharte et al, 2009). El sobrepastoreo, las prácticas de manejo

inadecuadas, la sobreexplotación de 23 los recursos y la falta de prácticas

de conservación se encuentran entre las causas principales de la

degradación del suelo en los pastizales andinos.

En el Perú no existe una legislación para regular la utilización y

conservación de los pastizales. La mayor parte de la tierra de pastizales

está bajo el control de la comunidad. Sin embargo una aproximación se da

con la ley N° 24656, denominada “Ley General de Comunidades”,

aprobada por el Congreso en abril de 1987, la cual brindó a las

comunidades autonomía en cuanto a la decisión sobre el número de

animales y las prácticas de utilización de los pastizales en forma de

empresa comunal, familiar o individual.

Las agencias de gobierno, las universidades y las organizaciones no

gubernamentales deben trabajar estrechamente con las comunidades y

entender las formas de manejo de estos recursos y sus transformaciones

históricas para identificar mecanismos de organización y asistencia que

permitan desarrollar e implementar programas de conservación de los

pastizales basados en los intereses e instituciones locales (Florez y

Malpartida, 1987).

En los últimos años ha nacido una gran preocupación por la conservación y

manejo de los ecosistemas, junto con una revaloración de los servicios

que éstos nos brindan. Las principales causas de degradación se detallan

en los resultados de la evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM).

Estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas en el año 2000.

Su informe publicado en el 2005 concluye lo siguiente: “La transformación

sin precedentes operada por el ser humano en los últimos 50 años ha

producido una pérdida sustancial y en gran medida irreversible en la

diversidad de la vida sobre la tierra. Estos cambios han contribuido a

mejoras netas en el bienestar humano y el desarrollo económico; pero a

un costo creciente que, si no es abordado, disminuirá sustancialmente los

beneficios para las futuras generaciones.

La degradación de los servicios podría empeorar significativamente

durante la primera mitad de este siglo y es un obstáculo para lograr las

Metas de Desarrollo del Milenio. Pues la intensidad de los procesos de

degradación de los ecosistemas se mantiene constante o avanza a grandes

zancadas en la primera mitad del siglo XXI”. Cuando el hombre interviene

en los ecosistemas naturales, sobreexplotándolos o modificando los

factores abióticos (suelo, agua), se originan cambios inevitables que

conllevan a la alteración del ecosistema, en algunos casos estos se han

traducido en caídas en la producción en perjuicio directo de la sociedad.

Cuando esto tiene lugar en zonas áridas o semiáridas el resultado final es

la desertificación, un fenómeno que se retroalimenta. Entre las principales

causas de desertificación deben señalarse el desmonte incontrolado, las

prácticas agrícolas inadecuadas, la deficiente utilización del agua, el

sobrepastoreo, fenómenos que tiene su origen en causas tan diferentes

como son el atraso socioeconómico, las tradiciones culturales, el uso y

tenencia de la tierra y el rápido aumento de las poblaciones campesinas

(Olivier, 1988). Cuatro son los procesos

(1) “La transformación de hábitats. que conducen a la degradación y la

pérdida de los ecosistemas naturales y sus servicios según Raéz (2011):

(2) La explotación excesiva de un recurso renovable por encima de su

capacidad de renovación.

(3) La introducción de especies invasoras.

(4) La contaminación con nutrientes excesivos”. Flores (2004) coincide con

lo propuesto por (Raéz, 2011). Sin embargo el determina que en adición a

los puntos mencionados por Recharte et al (2009), líneas arriba, existen

otras causas que inciden en el deterioro de los pastizales. Estas son:

- Escaso conocimiento acerca de la estructura y funcionamiento de los

diferentes ecosistemas de pastizal.

- Ausencia de un sistema de generación y transferencia de tecnología

en pastos naturales, aguadas y biodiversidad.

- Pobreza y baja rentabilidad de los sistemas de producción ganadera

acentúan la presión sobre los ecosistemas de pastizal.

- La sociedad no ha internalizado en sus costos la importancia de

protegerlos ecosistemas de montaña.

- Falta de políticas y marco legal inadecuado para la planificación y

gestión sostenible de las praderas”.

VALOR DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS DE PASTIZAL

En términos simples la diversidad es sinónimo de variedad, en la

naturaleza la variedad puede existir tanto en el medio como en los

organismos que viven en él. La diversidad de un ecosistema es una

propiedad que indica o mide de alguna manera el número de

componentes (individuos, especies, formas de vida) que lo integran.

Una primera forma útil de conceptualizar esta variable es a través

de la “diversidad específica” definida como el número de especies

diferentes que conviven en un ecosistema (Sarmiento, 1980). (West,

1995) Define a la biodiversidad como un fenómeno multifacético en

el que participan la variedad de microorganismos presentes en un

área, las diferencias genéticas entre ellos, los diversos paisajes en

los que éstos se desarrollan, población local y las interacciones

entre estos componentes.

Las condiciones ambientales en que se desarrollan cobran

importancia primaria en la diversidad genética Cada especie de

planta, animal o microorganismo que habitan en los pastizales

posee una variación en su ADN de la base de su estructura genética

que posee como especie. dentro de un ecosistema; se ha observado

que en ecosistemas de condiciones ambientales estables existe una

mayor pérdida de especies, en estas condiciones existe una pobre

variabilidad genética y ante una alteración del medio los individuos

no son capaces de adaptarse.

La importancia de preservar la biodiversidad radica en que aumenta

la probabilidad de aparición de individuos excepcionalmente

superiores a los de su especie. Es además un medio importante para

la investigación científica. Los componentes mencionados entre

otros se suman a una larga lista de beneficios directos e indirectos

que obtenemos de un ecosistema.

La biodiversidad proporciona a las personas recursos (genes,

especies, ecosistemas y sus componentes), algunos de éstos

recursos son valorados y otros no, o más bien son valorados

indirectamente por sus contribuciones al mantenimiento del

sistema (Krishnan, 2008).

La idea misma de biodiversidad y más aun su rol en el

mantenimiento de la naturaleza presume procesos complejos y

difusos tanto escalas espaciales como temporales. Las implicaciones

del significado de la palabra biodiversidad para la gestión de los

recursos naturales son variadas y requieren del aporte de

conocimientos técnicos. Identificarlas y especificarlas en escalas

apropiadas es la clase de medidas que deben confrontar los

administradores cuando están en el proceso de toma de decisiones

(Krishnan, 2008).

La ganadería constituye el principal uso directo de ecosistemas

altoandinos en el Perú. No hay duda entonces que el uso sostenible

y la valorización de los servicios adicionales requiere ante todo un

desarrollo de estrategias ganaderas para los pastizales naturales. El

enfoque exclusivamente productivo debe dar paso a un enfoque

más integral del ecosistema pastizal que valore todos los servicios

que puede ofrecer (Recharte et al, 2009). Como son la formación y

almacenamiento de materia orgánica; la creación y asimilación del

suelo y la neutralización de desechos tóxicos, etc.

También podría gustarte

- Plan Manejo BuraDocumento30 páginasPlan Manejo Buramoncho001100% (1)

- Norma Diseño y Construccion para Urbanizaciones y FraccionamientosDocumento80 páginasNorma Diseño y Construccion para Urbanizaciones y FraccionamientosDaniela Calderón RobletoAún no hay calificaciones

- Determinación de BiomasaDocumento7 páginasDeterminación de BiomasaChristian Castillo HuamanchumoAún no hay calificaciones

- Estudio de La Fibra de AlpacaDocumento10 páginasEstudio de La Fibra de AlpacaMadeleine Jennifer Ayoso100% (1)

- CAMELIDOSDocumento32 páginasCAMELIDOSJosè Martìn Barreto VargasAún no hay calificaciones

- Producción Alpacas IDocumento89 páginasProducción Alpacas IBarbara MamaniAún no hay calificaciones

- Capacitación en Seleccgyión de ReproductoresDocumento27 páginasCapacitación en Seleccgyión de ReproductoresAnvi TueroAún no hay calificaciones

- Reglamento Concurso PDFDocumento17 páginasReglamento Concurso PDFMarioAún no hay calificaciones

- Plan Vicuñas 2012Documento32 páginasPlan Vicuñas 2012Luis Pardo BerasteinAún no hay calificaciones

- Inseminacion AlpacasDocumento7 páginasInseminacion Alpacasfranco668Aún no hay calificaciones

- Caso Clinico DirofilariasisDocumento15 páginasCaso Clinico DirofilariasisAndrea Che UcAún no hay calificaciones

- Diagnsotico de Gestacion en PerrasDocumento8 páginasDiagnsotico de Gestacion en PerrasJorge Xavier Samaniego CampoverdeAún no hay calificaciones

- Monografia AlpacasDocumento59 páginasMonografia AlpacasMelissa Ttito LaymeAún no hay calificaciones

- Crianza y Manejo Genético de LlamasDocumento114 páginasCrianza y Manejo Genético de LlamasDICKSONAún no hay calificaciones

- Inf. Tecnico - PIP Iniciales CheccaDocumento15 páginasInf. Tecnico - PIP Iniciales CheccaJimmy MendozaAún no hay calificaciones

- Articulo Hernias en Bovinos, Año 2021Documento5 páginasArticulo Hernias en Bovinos, Año 2021Arístides Del Real HernándezAún no hay calificaciones

- Libro de Normas FinalDocumento64 páginasLibro de Normas FinalAlfonso PhloresAún no hay calificaciones

- Juzagamiento de Llmas y AlpacasDocumento72 páginasJuzagamiento de Llmas y Alpacasjosrel100% (2)

- Mejoramiento de Produccion de Vacunos en La Comunidad Campesina de Tapana Del Distrito de Huando de La Region HuancavelicaDocumento43 páginasMejoramiento de Produccion de Vacunos en La Comunidad Campesina de Tapana Del Distrito de Huando de La Region HuancavelicaJull Kevin Solano OrtizAún no hay calificaciones

- Sarco RCDocumento11 páginasSarco RCthemystery16Aún no hay calificaciones

- Conservación y Manejo Sustentable de La Vicuña en El PerúDocumento61 páginasConservación y Manejo Sustentable de La Vicuña en El PerúraulAún no hay calificaciones

- Fortalecimiento A La Cadena Productiva de Gallinas CriollasDocumento19 páginasFortalecimiento A La Cadena Productiva de Gallinas CriollasaccionesygestionesAún no hay calificaciones

- Programa y Reglamento 2019Documento21 páginasPrograma y Reglamento 2019NILTON ZAPATAAún no hay calificaciones

- Anti Inter y AnticocciDocumento22 páginasAnti Inter y AnticocciMaricela Ortiz OchoaAún no hay calificaciones

- Tarifas ClinicaDocumento11 páginasTarifas Clinicaestefani pulgarinAún no hay calificaciones

- Reglamento Final Concurso de Alpacas y LlamasDocumento6 páginasReglamento Final Concurso de Alpacas y LlamasRosmeri Aquise TtaccaAún no hay calificaciones

- Negocio Familiar de Acopio de Fibra de Alpaca-Familia KankapaDocumento12 páginasNegocio Familiar de Acopio de Fibra de Alpaca-Familia KankapaJimmy ChipanaAún no hay calificaciones

- Prod. de Cerdos Morebity-Pampa Redonda-IrendaDocumento81 páginasProd. de Cerdos Morebity-Pampa Redonda-IrendaMarco Antonio Bejarano HinojosaAún no hay calificaciones

- Empadre de Alpacas PDFDocumento22 páginasEmpadre de Alpacas PDFEdgarZuasnabarMatamorosAún no hay calificaciones

- Neonatología en AlpacasDocumento59 páginasNeonatología en AlpacasCuba Inga Jonathan100% (1)

- Proyecto Chapisirca Alto, Rojas Rancho y Jatun PujruDocumento112 páginasProyecto Chapisirca Alto, Rojas Rancho y Jatun Pujrumichelponceclau50% (2)

- 123 Libro Ovinos Dohne MerinoDocumento56 páginas123 Libro Ovinos Dohne MerinoCesar Alarcon100% (1)

- Herencia Color Alpacas Munyard TradDocumento57 páginasHerencia Color Alpacas Munyard TradCarolaMeloRojas100% (1)

- Triptico Vii RegionDocumento2 páginasTriptico Vii RegionOmar godoyAún no hay calificaciones

- Clinica VeterinariaDocumento14 páginasClinica VeterinariaAp EfrenchoAún no hay calificaciones

- Manual de OvinosDocumento36 páginasManual de Ovinossantiago morales gilAún no hay calificaciones

- Salmonela PullorosisDocumento9 páginasSalmonela PullorosisRonald AltamiranoAún no hay calificaciones

- MANEJO - OvinosDocumento21 páginasMANEJO - OvinoseberAún no hay calificaciones

- Caracteriszacion Del Rebaño y Catergorizacion de La AlpacaDocumento5 páginasCaracteriszacion Del Rebaño y Catergorizacion de La AlpacaHernan Huacani RiveraAún no hay calificaciones

- Camelidos - Sudamericanos - INKACUBESDocumento21 páginasCamelidos - Sudamericanos - INKACUBESKy BazoberryAún no hay calificaciones

- Documento CompletoDocumento32 páginasDocumento CompletoAquilinoVallejosVereaAún no hay calificaciones

- Destino de Los Vientres f1 en Un Sistema de Produccion de Leche A PastoreoDocumento23 páginasDestino de Los Vientres f1 en Un Sistema de Produccion de Leche A PastoreoJorge Vidal Fructoso SanchezAún no hay calificaciones

- Proyecto OvinosDocumento34 páginasProyecto OvinosSamuel GomezAún no hay calificaciones

- Norma Tecnica Peruana331733003 NTP de Fibra de AlpacaDocumento15 páginasNorma Tecnica Peruana331733003 NTP de Fibra de AlpacaDavid JcAún no hay calificaciones

- Calendario Manejo AlpacasDocumento24 páginasCalendario Manejo AlpacasmaricruzAún no hay calificaciones

- Programa 76° Exposición Internacional de GanaderíaDocumento7 páginasPrograma 76° Exposición Internacional de GanaderíaGuillermo CrampetAún no hay calificaciones

- Evaluaciones Genéticas en AlpacasDocumento8 páginasEvaluaciones Genéticas en AlpacasRufino Paucar ChancaAún no hay calificaciones

- Características de La LlamaDocumento1 páginaCaracterísticas de La Llamamarco antonio ruiz100% (2)

- Chompa de Alpaca Italia PDFDocumento13 páginasChompa de Alpaca Italia PDFRonaldAún no hay calificaciones

- ReportDocumento1 páginaReportNico MartinezAún no hay calificaciones

- Manual de Prevención y Control de Enfermedades Parasitarias PDFDocumento50 páginasManual de Prevención y Control de Enfermedades Parasitarias PDFDenis Fabiola ChavezAún no hay calificaciones

- Reglamento Sanitario para Certamenes GanaderosDocumento7 páginasReglamento Sanitario para Certamenes GanaderosLourdesLunaSilvaAún no hay calificaciones

- Parámetros Productivos de Camélidos SudamericanosDocumento3 páginasParámetros Productivos de Camélidos SudamericanosJuan VergaraAún no hay calificaciones

- Pip PorcinosDocumento64 páginasPip PorcinosocampodelgadoAún no hay calificaciones

- Presentación 1Documento19 páginasPresentación 1karol letona serranoAún no hay calificaciones

- Expoferia Señor de PampacuchoDocumento16 páginasExpoferia Señor de Pampacuchomiriam yoniAún no hay calificaciones

- Historia Clinica Yegua FincaDocumento5 páginasHistoria Clinica Yegua Fincamaria paula bejaranoAún no hay calificaciones

- Proyecto TruchasDocumento164 páginasProyecto TruchasMaria Esther Romero FloresAún no hay calificaciones

- Caracteristica de Vacas LecherasDocumento4 páginasCaracteristica de Vacas LecherasCristianMachucaAún no hay calificaciones

- Guia Fenotipica Caprinos Lechera en MexicoDocumento44 páginasGuia Fenotipica Caprinos Lechera en Mexicomasavima4504Aún no hay calificaciones

- Trayectoria del suplemento cultural El tlacuache.: Una experiencia de divulgación científica y cultura (2015-2016)De EverandTrayectoria del suplemento cultural El tlacuache.: Una experiencia de divulgación científica y cultura (2015-2016)Aún no hay calificaciones

- Epiii .I Sem. Comunicación JcaDocumento3 páginasEpiii .I Sem. Comunicación JcaraquelAún no hay calificaciones

- Psicologia Educativa OKDocumento8 páginasPsicologia Educativa OKraquelAún no hay calificaciones

- EXAMENDocumento15 páginasEXAMENraquelAún no hay calificaciones

- Reconocimiento de Equipos y Materiales Utilizados para El Control de Calidad de FibrasDocumento2 páginasReconocimiento de Equipos y Materiales Utilizados para El Control de Calidad de FibrasraquelAún no hay calificaciones

- Trabajo de Diego Beltran Yucra Quicaño - ANALISIS de INFORMACIONDocumento12 páginasTrabajo de Diego Beltran Yucra Quicaño - ANALISIS de INFORMACIONraquelAún no hay calificaciones

- Chávez Trujillo Trujillo Análisis Cadena ProductivaDocumento188 páginasChávez Trujillo Trujillo Análisis Cadena ProductivaraquelAún no hay calificaciones

- Prevención de Riesgos Laborales en La ConstrucciónDocumento24 páginasPrevención de Riesgos Laborales en La ConstrucciónraquelAún no hay calificaciones

- Davalos Tapia Abigail Laura Tique Alarcon Ruth Abigail PDFDocumento123 páginasDavalos Tapia Abigail Laura Tique Alarcon Ruth Abigail PDFraquelAún no hay calificaciones

- Contaminacion Ambiental - Diego Okokok.Documento15 páginasContaminacion Ambiental - Diego Okokok.raquelAún no hay calificaciones

- 69 0383 AlDocumento249 páginas69 0383 AlraquelAún no hay calificaciones

- 69 0383 AlDocumento249 páginas69 0383 AlraquelAún no hay calificaciones

- Ficha de Trabajo Semana 35 de Ciencias Sociales 1eDocumento4 páginasFicha de Trabajo Semana 35 de Ciencias Sociales 1eARMY FOREVER KIMAún no hay calificaciones

- Informe de Botanica IDocumento16 páginasInforme de Botanica IjorgeAún no hay calificaciones

- El Perú Zonas FronterizasDocumento3 páginasEl Perú Zonas FronterizasleinamargotAún no hay calificaciones

- 20-05-25 - Lagunas de Estabilización PlantillaDocumento13 páginas20-05-25 - Lagunas de Estabilización Plantillacpf111Aún no hay calificaciones

- CLASEDEDOTACIONYACOMETIDADocumento38 páginasCLASEDEDOTACIONYACOMETIDAJHEIMY EDWIN CARIHUASAIRO NAZARIOAún no hay calificaciones

- Atlas AguaDocumento23 páginasAtlas AguaAlina HerdzAún no hay calificaciones

- GLOSARIODocumento12 páginasGLOSARIOsebastian floresAún no hay calificaciones

- 05-03 Valvulas de ControlDocumento7 páginas05-03 Valvulas de Controleudes condori lopezAún no hay calificaciones

- Evaluación de La Eficicencia Hidráulica Del Servicio de Agua Potable en La Comunidad Moquegache Central, Distrito de Lampa - PunoDocumento22 páginasEvaluación de La Eficicencia Hidráulica Del Servicio de Agua Potable en La Comunidad Moquegache Central, Distrito de Lampa - PunoPolitica Region PunoAún no hay calificaciones

- Diseño de Alcantarillado Del Municipio de MontecristoDocumento9 páginasDiseño de Alcantarillado Del Municipio de MontecristofabianAún no hay calificaciones

- Capítulo EMADocumento192 páginasCapítulo EMARosario Gutierrez CelisAún no hay calificaciones

- Mapa de Procesos, Incluye SeguridadDocumento357 páginasMapa de Procesos, Incluye SeguridadYuliannys RodriguezAún no hay calificaciones

- 1 Informe PH y Soluciones AmortiguadorasDocumento4 páginas1 Informe PH y Soluciones Amortiguadorasparra rubio juan diegoAún no hay calificaciones

- Las Comunidades Del Desierto Del Pacífico Tema 2Documento1 páginaLas Comunidades Del Desierto Del Pacífico Tema 2Fredy Oswaldo Salvador RetuertoAún no hay calificaciones

- El Trabajo Sexual en El Contexto de Los Ideales de Desarrollo de PueblaDocumento144 páginasEl Trabajo Sexual en El Contexto de Los Ideales de Desarrollo de PueblaelyanuchaAún no hay calificaciones

- Ficha Autoaprendizaje NR 6 CcssDocumento6 páginasFicha Autoaprendizaje NR 6 CcssBrayan Cusi TutacanoAún no hay calificaciones

- EL Ciclo Del AguaDocumento6 páginasEL Ciclo Del AguaMeryAún no hay calificaciones

- Plan de Emerg Bordo FDocumento37 páginasPlan de Emerg Bordo FJAIMEAún no hay calificaciones

- P2 Taller GH 6° Los Continentes de Las Primeras Civilizaciones1Documento4 páginasP2 Taller GH 6° Los Continentes de Las Primeras Civilizaciones1Paula FuentesAún no hay calificaciones

- Sargaso PDDocumento54 páginasSargaso PDDaniel Eduardo Quiñonez RodriguezAún no hay calificaciones

- ANFÍBIOS - Franz M.Documento11 páginasANFÍBIOS - Franz M.framumeAún no hay calificaciones

- Articulo Las 10 Fechas Mas Importantes en La Historia de La MineriaDocumento21 páginasArticulo Las 10 Fechas Mas Importantes en La Historia de La Minerialuis leandro orduz hernandezAún no hay calificaciones

- Contaminacion Con Plomo Por Caza de Aves Acuaticas en Humedales Romano Et Al 2016Documento14 páginasContaminacion Con Plomo Por Caza de Aves Acuaticas en Humedales Romano Et Al 2016juan AndreoliAún no hay calificaciones

- Matriz de LeopoldDocumento14 páginasMatriz de LeopoldKevin JoelAún no hay calificaciones

- Clase 5 BiomasDocumento171 páginasClase 5 BiomasMaria Alejandra Silva CAún no hay calificaciones

- Manual de Meteorología MilitarDocumento121 páginasManual de Meteorología Militargerardo fiallosAún no hay calificaciones

- Decreto de Ampliación Parque Nacional Henri PittierDocumento6 páginasDecreto de Ampliación Parque Nacional Henri Pittierjose madey AvilaAún no hay calificaciones

- Proyecto Abastecimiento de Agua Potable para El Residencial Punta AzulDocumento25 páginasProyecto Abastecimiento de Agua Potable para El Residencial Punta AzulEZEQUIEL GUADARRAMA BERMEOAún no hay calificaciones

- Informe de Evaluación de Resultados - 2020 Plan Estrategico Institucional - 2020-2024 Ministerio de ViviendaDocumento106 páginasInforme de Evaluación de Resultados - 2020 Plan Estrategico Institucional - 2020-2024 Ministerio de ViviendametodologiainvestigacionpoliticaAún no hay calificaciones