Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

484 Cienciorama PDF

484 Cienciorama PDF

Cargado por

Karina Gomez RojasTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

484 Cienciorama PDF

484 Cienciorama PDF

Cargado por

Karina Gomez RojasCopyright:

Formatos disponibles

El péndulo: un clásico que no pasa de moda

Ricardo Pérez

Todo empezó en Pisa

Galileo utilizó el péndulo para estudiar la caída libre de los cuerpos y posteriormente

otros científicos notables lo utilizaron en sus investigaciones. Por ejemplo Newton lo

empleó en diversos experimentos para: determinar la constante de la gravedad de la

Tierra, g; demostrar la inexistencia del éter propuesto por Aristóteles; mostrar la

relación entre el peso y la masa, estudiar las colisiones entre objetos y determinar la

velocidad del sonido, entre otras cosas. Además, el descubrimiento y estudio del

péndulo tuvo repercusiones tecnológicas. Como ejemplo podemos mencionar que el

desarrollo del reloj mejoró la navegación marítima y por ende aumentó el comercio

global, tampoco se puede pasar por alto la importancia de éstos en la revolución

industrial y así, con el tic tac la vida y nuestra cultura cambió.

Un péndulo es en realidad un dispositivo muy sencillo que cualquiera puede

construir en su casa. Sólo se necesita un objeto con cierta masa, puede ser una

piedra o una plomada y un trozo de cuerda o hilo de cáñamo. El objeto se ata

primero a un extremo de la cuerda y el otro extremo se sostiene con los dedos o se

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 1

ata a una varilla. Después se sostiene la plomada en un lado con el hilo tenso, para

luego soltarla. Así comenzará a moverse de un lado a otro como se muestra en la

figura 1. Si deseas ver una pequeña animación pulsa aquí.

Figura 1. Esquema del péndulo, la masa (en negro) está atada a un extremo de la cuerda, mientras

el otro extremo se fija a un punto. El movimiento del péndulo consiste en oscilaciones que describen

un segmento de círculo. En la figura se representan en blanco las posiciones donde ha estado la

esfera de masa m. Imagen modificada de http://imgarcade.com/1/galileo-inventions-pendulum/

Se cuenta que Galileo descubrió el péndulo en 1583, cuando observó el balanceo de

un candelabro en la catedral de Pisa. Se percató de que a pesar de que la amplitud

de sus oscilaciones disminuía gradualmente, su duración o periodo no variaba, algo

que parecía ir en contra de la intuición. Si se mide el tiempo que le toma a un

péndulo de 50 cm oscilar 10 veces (14.2s) y se compara con el periodo de 30

oscilaciones (tres veces más), se verá que en efecto en este último caso pasa el triple

de tiempo (42.6s); a pesar de que la amplitud después de 30 oscilaciones es menor

que la inicial, pues se disipa energía por la fricción del aire.

Galileo hizo otros descubrimientos acerca del péndulo, por ejemplo encontró

que el periodo depende de la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda (T ~√𝑙), y

que es independiente de la masa del objeto suspendido. También observó que con

una longitud fija, todos los periodos son iguales, es decir que cada oscilación dura el

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 2

mismo tiempo (ver este enlace).

Las propiedades del péndulo lo hacen un dispositivo muy útil, por ello Galileo

propuso construir relojes de péndulo. Aunque no pudo ver la materialización de su

propuesta, años después de su muerte, los péndulos sirvieron para fabricar los relojes

usados para calcular las rutas de navegación de los barcos (ver en Cienciorama “La

historia del relojero astuto y el astrónomo desalmado”). Una aplicación muy curiosa

que Galileo ideó y si realizó, fue la de utilizar el péndulo para medir el pulso cardiaco

de las personas. Lo anterior es posible si se ajusta la longitud del péndulo hasta

acoplar su periodo con las pulsaciones de un individuo, esto es posible ya que el

periodo depende de la longitud (T ~√𝑙) (ver figura 2).

Figura 2. En la imagen se muestra un péndulo cuyo punto fijo está en el extremo izquierdo, la

longitud del cordón se puede variar con ayuda de una perilla (roja) que además indica la longitud

del péndulo; así se puede determinar el periodo, es decir el tiempo de cada oscilación (T

~√𝑙). .Imagen extraída de la referencia 2.

La sencillez de los fenómenos físicos involucrados con el péndulo permitió estudiarlos

sin demasiadas complicaciones. Para dar una idea de cómo el péndulo contribuyó al

conocimiento de algunos fenómenos naturales, se puede hacer un recorrido del

desarrollo de la física a través de algunos estudios que hicieron científicos como

Galileo, Huygens, Newton y otros menos conocidos como Eduard Condon, quién se

podría decir, llevó el péndulo a la mecánica cuántica y después se pudo aplicarlo a

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 3

la física molecular.

Construyendo la ciencia con un péndulo

Galileo intercambiaba correspondencia con sus colegas y por allá de 1602 mantuvo

comunicación con Guiobaldo del Monte, un fuerte crítico de sus afirmaciones sobre el

péndulo. En esos intercambios epistolares se vislumbran varias características de la

forma de hacer ciencia de Galileo y que hoy en día son aspectos centrales de la

práctica científica.

En primer lugar, Galileo podía exagerar un poco mientras argumentaba a favor

de sus descubrimientos ya que en ocasiones no contaba con todos los elementos

para convencer a sus interlocutores sobre la veracidad de sus hallazgos, y lo hacía

porque buscando que creyeran en sus resultados. Esto es algo de mucha utilidad para

todo aquel que quiera dedicarse a hacer ciencia, ya que la comunicación de los

resultados es fundamental en esta actividad y muchas veces para conseguir

financiamiento o para publicar se deben adornar los hallazgos.

En segundo lugar Galileo trataba de ir más allá del sentido común, que en

aquella época era dominado por el pensamiento aristotélico. Él consideraba varias

formas de explicar los fenómenos aunque contradijeran las creencias comúnmente

aceptadas y además buscaba evidencias que sustentaran dichas explicaciones. Otro

aspecto importante a destacar en este intercambio epistolar de Galileo es la

comunicación de sus procedimientos de trabajo y de como abstraía e idealizaba los

fenómenos naturales para poder estudiarlos.

Galileo reconocía que existían elementos que causaban errores sistemáticos en

los experimentos --impedimentos para Galileo--, los cuales provocaban que no siempre

se cumplieran las predicciones hechas; sin embargo, al ignorarlos temporalmente se

hacía posible explicar ciertos aspectos de los fenómenos y hallar regularidades en la

naturaleza. Galileo pudo por ejemplo concluir sus hallazgos sobre el péndulo ignorando

la fricción que en determinado momento hace que éste se detenga. Para poder

determinar qué se puede ignorar y qué no en cada caso, es necesario probar

experimentalmente lo que se supone en forma idealizada; para esto hay que ser muy

sistemático en los experimentos, cosa que Galileo hacía muy bien, como muestra de

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 4

su pericia basta decir que él fue capaz de medir intervalos de tiempo de 1/92

segundos.

Por otro lado, la abstracción que hizo Galileo al estudiar el péndulo queda

patente en los análisis que hizo de su movimiento. Él consideró segmentos muy

pequeños de recorrido durante las oscilaciones, de modo que le fue posible aproximar

a cada punto de la trayectoria circular una línea tangente, la cual Galileo relacionó

con el movimiento de una masa bajando por un plano inclinado (ver figura 3), El uso

de planos inclinados a su vez fue de suma importancia para que Galileo pudiera

estudiar la caída de los cuerpos, por ejemplo desde la torre de Pisa, ya que al intentar

estudiar este fenómeno de forma directa se dio cuanta de la dificultad para hacer

registros, dada la rapidez con que un objeto desciende. De este modo Galileo relacionó

tres fenómenos que parecían diferentes: el movimiento pendular, la caída libre de los

cuerpos y el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Tiempo después Newton

juntó las piezas del rompecabezas y concluyó que todos estos fenómenos se deben

en realidad a uno: la atracción gravitacional entre objetos con masa.

Figura 3. Dibujo hecho por Galileo en 1600 para analizar el movimiento del péndulo (extraído y

modificado de la referencia 2). En el esquema se observa un círculo donde el segmento del círculo

CA representa la posible trayectoria de un péndulo (en color rosa). Sobre esta trayectoria están

indicados los puntos L y F, donde se muestran dos líneas tangentes que representan dos planos

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 5

inclinados (en color morado), que Galileo utilizó para estudiar la caída de los cuerpos. Por otro lado,

la línea CE (en color verde) indica la trayectoria de un cuerpo en caída vertical. En este esquema se

muestran los tres tipos de movimientos que ocuparon la mente de Galileo: el péndulo, el descenso

de los cuerpos por planos inclinados y la caída libre.

La gravedad del asunto

Christiaan Huygens, físico y matemático de los Países Bajos, tuvo un papel muy

importante en el empleo de las matemáticas en la física, además refinó la teoría del

péndulo y la medición del tiempo hecha por Galileo e hizo su propio diseño de un

reloj de péndulo. Estos desarrollos fueron cruciales para resolver el problema de la

determinación de la longitud en los viajes marítimos. La longitud es una forma de

determinar la posición de algo sobre la superficie terrestre. Consiste en fijar un

meridiano, o sea un círculo máximo de la Tierra que pasa por sus dos polos, asumirlo

como origen y a partir de él medir los grados (ver “La historia del relojero asturo y

el astrónomo desalmado”). Actualmente el Meridiano de Greenwich es el meridiano

cero, ver figura 4.

Figura 4. En la imagen se muestra la forma en que se mide la longitud en grados y también cuál es

el meridiano cero a partir del que se hacen dichas mediciones. Imagen extraída de

https://cpogeog5aeq131082014.blogspot.mx/2014/09/practica-3-identificando-cartografia.html

La idea de utilizar relojes en la determinación de la longitud en grados para ubicar

barcos en el mar, se basa en la idea de que la Tierra gira sobre su propio eje, 360°

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 6

en 24 horas; por lo que en una hora la Tierra avanza 15° o bien 1° cada cuatro

minutos. Al fijar el Meridiano de Greenwich como origen, es decir, 0°, se puede suponer

que en esa posición el Sol está en su punto más alto a las 12 del mediodía. Por lo

tanto si un navío se mueve al este o al oeste, sólo tendrá que ver la hora en la que

observa el Sol en la posición más alta. Por ejemplo si en una embarcación se registra

lo anterior a las 2:00 pm, el barco se encontrará 30° al oeste del Meridiano de

Greenwich, o bien, si el reloj marca las 9:00 cuando el Sol está en su punto más alto

se encontrará 45° al este.

Por lo anterior se volvió necesario desarrollar relojes precisos, con los que se

pudiera medir el paso del tiempo para conocer la posición de las embarcaciones. Hay

quienes aseguran que gracias a este problema por el que se ofrecían grandes sumas

de dinero para quién lo resolviera (ver “La historia del relojero astuto y el astrónomo

desalmado” y “El espacio y el tiempo en el tiempo”) se desarrolló el reloj de péndulo.

Figura 5. En la imagen se puede observar cómo cambia la posición del Sol a partir del meridiano

cero que se elige de forma arbitraria. Imagen extraída de la referencia 2.

Otra de las contribuciones de Huyggens al utilizar el péndulo, fue la propuesta de

fijar un estándar internacional para medir la longitud en metros. Recordemos que

Galileo determinó que el periodo del péndulo depende de su longitud (T ~√𝑙), ver

figura 2; Huygens propuso entonces que para construir un péndulo que tuviera un

periodo de un segundo, éste tendría una longitud patrón para todo el mundo. Sugirió

específicamente medir la longitud del punto de suspensión hasta el centro de la masa

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 7

en reposo del péndulo, y posteriormente la longitud resultante se tendría que dividir

arbitrariamente en tres partes iguales, y así definió lo que llamó los “pies hora”.

Huygens basaba la definición del patrón de la longitud una suposición. Él era

partidario de la teoría del éter que se creía llenaba todo el espacio y dentro de dicha

teoría se suponía que cuando los cuerpos rotaban, el éter tendía a ir hacia fuera del

centro de giro; como consecuencia empujaba a los cuerpos ordinarios hacia el centro.

Con esto se explicaba la atracción gravitacional de los cuerpos en la Tierra, la cual

se consideraba constante y por ese motivo Huygens propuso que su patrón de longitud

no cambiaría si se reproducía el experimento del péndulo en cualquier parte del

mundo.

La propuesta de Huygens se probó en un viaje en barco a Cayena, en la

Guayana Francesa, que realizó el astrónomo francés Jean Richer (1630–1696) entre

1672 y 1673. Resultó que el periodo de un mismo péndulo perdía dos minutos y

medio al día en Cayena con respecto al periodo medido en Francia. Inicialmente

Huygens dudó de la capacidad de Richer para hacer los experimentos pero cada vez

se fueron obteniendo más evidencias que apoyaban sus mediciones e incluso Edmund

Halley (1656-1742) -físico famoso por calcular la trayectoria del cometa que lleva su

nombre y que convenció a Newton de publicar su obra- las corroboró tiempo después.

Lo anterior se debe a que la fuerza de gravedad aumentaba de París al ecuador y

esto sirvió para poner en duda que la Tierra fuera esférica. Se dice que Newton se

enteró de los resultados de Richer años después y los utilizó para determinar que la

Tierra en lugar de ser una esfera, esta achatada en los polos, y además utilizó el

péndulo para establecer el valor de la constante de gravedad.

Todo cae por su propio peso

El péndulo aparece en la obra de Newton Principios matemáticos de la filosofía natural

publicada en 1687. Ahí entre los primeros usos que le dio estaba el experimento para

determinar si la hipótesis del éter era correcta. Newton analizó la resistencia al

movimiento del péndulo cuando estaba inmerso en diversos medios como aire, agua,

mercurio, etc., y concluyó que el éter no ofrecía resistencia a las superficies de los

cuerpos al moverse y que si en realidad había un efecto de este medio, tendría que

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 8

ser la causa de la resistencia del éter en el interior de los cuerpos. Entonces hizo

otra serie de experimentos donde colocó una caja en el extremo de un péndulo y la

fue llenando gradualmente con metal, para determinar la resistencia cada vez que

aumentaba el peso. Con esta serie de pruebas concluyó que la resistencia al

movimiento de la caja vacía no variaba con respecto a cuando estaba llena, y de ese

modo pudo concluir que el éter no existe.

Determinar la existencia o no del éter fue de gran importancia para que Newton

desarrollara su teoría de la gravitación, que establece que la fuerza de atracción entre

dos cuerpos con masa (m1 y m2) depende del producto de las masas y del inverso

de la distancia al cuadrado que separa los cuerpos (m1m2/r2). Es importante subrayar

que Newton asumía que la ley de la gravitación podía explicar el movimiento de la

Luna y también la caída de los cuerpos en la Tierra, cosa que en realidad no es

trivial deducir. Con el paso de los años se utilizó y perfeccionó la mecánica clásica,

cuya base son las leyes de Newton, para explicar un sinfín de fenómenos como el

movimiento de los astros, y se llegó a pensar que la física ya estaba terminada, por

lo que sólo se necesitaba aplicar la mecánica para explicar lo que surgiera.

Uno de los fenómenos que explica la mecánica clásica y que sin duda es

impresionante, es la comprobación de la rotación de la Tierra usando un péndulo.

Newton al desarrollar su trabajo supuso siempre que la Tierra giraba sobre su propio

eje y esto lo demostró bastante más tarde el físico francés León Foucault (1819 a

1868) por medio de un péndulo conocido ahora como el péndulo de Foucault. Para

el experimento sólo requirió un péndulo en el que el punto fijo, donde se suspende

el peso (ver figura 1), este libre, de modo que se permite al péndulo oscilar en

cualquier dirección y no únicamente en un plano. Para visualizar mejor cómo es este

péndulo se puede ver la figura 6 y si deseas ver una animación en cámara rápida de

éste fenómeno pulsa aquí.

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 9

Figura 6. Esquematización de la rotación del plano en el que oscila el péndulo. Se muestran las

posiciones de las masas en dos planos diferentes que forman un cierto ángulo. Por ejemplo la línea

entre 1 y 2 representa un plano de oscilación; de igual forma 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8.

El péndulo de Foucault consiste en la rotación del plano de oscilación debido al giro

de la Tierra sobre su propio eje y el comportamiento de este fenómeno varía con la

latitud donde se realice el experimento (ver figura 4). Si el experimento se realiza en

el Polo Norte, se observará que el ángulo de rotación del plano de oscilación (ver

figura 6) tarda 24 horas en girar 360° en el sentido de las manecillas del reloj, es

decir que dará una vuelta completa en un día; si se lleva a cabo en la Ciudad de

México tardará aproximadamente 74 horas para hacer un giro completo. Por otro lado,

para latitudes debajo del ecuador el sentido de giro es contrario al de las manecillas

del reloj. En Bolivia el plano de giro completa una vuelta en un tiempo cercano a 82

horas, mientras que en el Polo Sur da una vuelta de 360° en 24 horas.

El baile de las moléculas

Hemos realizado un recorrido bastante largo sobre los avances del conocimiento

científico a partir del estudio del péndulo, y para cerrar esto les platicaré un poco

acerca de cómo se utiliza la idea del péndulo en la mecánica cuántica. La primera

vez que apareció el péndulo en la mecánica cuántica cuántico fue en 1928 en una

publicación del físico Eduard Condon quien fue uno de los pioneros de la física

atómica.

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 10

Antes de hablar más del péndulo en la mecánica cuántica debe señalarse que

cuando el péndulo clásico se restringe a oscilaciones pequeñas (menores de 10°) el

sistema es equivalente al movimiento de un resorte con una masa (ver la figura 7)

Figura 7. En la figura se observa un resorte que en uno de sus extremos tiene una masa, mientras el

otro extremo está fijo a una pared. El resorte puede oscilar hacia adelante y atrás debido a su

fuerza que se resiste a que lo estiren o que lo compriman.

Con esta imagen en mente es fácil visualizar una de las principales aplicaciones para

el péndulo cuántico, se trata de idealizar a las moléculas como esferas unidas por

un resorte y analizar así sus propiedades físicas, algunos tipos de enlaces químicos

entre átomos y la dinámica molecular para el estudio de los materiales, entre otras

muchas cosas que dan para entretenerse otro rato, pero mientras lo dejaremos así.

Figura 8. Esquematización de moléculas. En la figura se muestran esferas de distinto color unidas

mediante un resorte. El color sirve para diferencia a los átomos que componen a la molécula y

mediante el resorte podemos representar la unión o enlace que mantiene a la molécula unida. Puede

suceder que las moléculas oscilen de modo que los átomos se atraigan y se repelan, por lo que es

posible idealizar al sistema con las esferas y el resorte.

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 11

Hasta aquí se mostró un recorrido rápido del uso del péndulo, desde el siglo XVI

hasta nuestros días. Con él fue posible desarrollar la física tal como la conocemos

hoy y sin duda sigue siendo fundamental para su avance, tanto que todo físico carga

un péndulo en el bolsillo. Si conoce a alguno pregúntele acerca del péndulo y pídale

que haga una demostración de su funcionamiento mientras explica las maravillas de

este artefacto.

Además se aprovechó la ocasión para dar una visión muy rápida de cómo se

construye el conocimiento en física, un proceso en el que participa una gran comunidad

de personas dedicadas a su estudio, en el que se intercambian ideas, se exponen

hallazgos y se argumenta a favor o en contra de ellos, ya sea para apoyar una teoría

o para intentar derribarla, con la intención de construir una completamente nueva y

mejor, o bien ponerle parches para que siga andando otro tramo. Con todo esto se

puede ver al péndulo como un caso paradigmático que permite mirar este proceso al

que muchas personas contribuyen para hacer avanzar la ciencia paso a pasito.

Referencias

1. Newton, R. G. y Newton, R. G, Galileo's Pendulum: From the Rhythm of Time to the Making of

Matter. Harvard University Press, Harvard, 2009.

2. Baker, G. L y Blackburn, J. A., The pendulum: a case study in physics. Oxford University Press,

Oxford, 2005.

3. Matthews, M. R., Time for science education: How teaching the history and philosophy of pendulum

motion can contribute to science literacy, (vol. 8), Springer Science & Business Media, 2012.

4. Nola, R., “Pendula, models, constructivism and reality”, en The Pendulum, Springer Netherlands,

2005, pp. 237-265.

5. Machamer, P. y Hepburn, B.,“Galileo and the Pendulum: Latching on to Time”, Science & Education,

2004,. 13(4-5), 333-347.

6. Condon, E. U.,“The physical pendulum in quantum mechanics” Physical Review, 1928, 31(5), 891.

El péndulo: un clásico que no pasa de moda / Cienciorama 12

También podría gustarte

- El fantástico viaje al Big Bang: La astronomía desde Galileo hasta los agujeros negrosDe EverandEl fantástico viaje al Big Bang: La astronomía desde Galileo hasta los agujeros negrosAún no hay calificaciones

- Galileo TiempoDocumento4 páginasGalileo TiempomanucasttAún no hay calificaciones

- Procedimiento de Preservacion para Equipos Fuera de Servicio 04-07-2014 Rev 0Documento47 páginasProcedimiento de Preservacion para Equipos Fuera de Servicio 04-07-2014 Rev 0Isabel Cabudiva Acuña100% (3)

- Trabajo Fisica 2 Principio de ArquimedesDocumento14 páginasTrabajo Fisica 2 Principio de ArquimedesMiguel AngelAún no hay calificaciones

- Comparación Con Mezclas Asfálticas NFU, Mezclas Convencionales y SBSDocumento35 páginasComparación Con Mezclas Asfálticas NFU, Mezclas Convencionales y SBSRocio GarciaAún no hay calificaciones

- Determinar La Aceleracion de La Gravedad 2Documento16 páginasDeterminar La Aceleracion de La Gravedad 2Jose Alberto DiazAún no hay calificaciones

- ProyectoFinal CAF1Documento8 páginasProyectoFinal CAF1Sleytter Granado'sAún no hay calificaciones

- Pendulo SimpleiiiDocumento9 páginasPendulo SimpleiiiRivasandreeeaAún no hay calificaciones

- Pendulo WaveDocumento5 páginasPendulo WaveSergio Sebastian Rolando Duarte GalanAún no hay calificaciones

- Aportes de Galileo GalileiDocumento5 páginasAportes de Galileo GalileiEdyn Alfonso100% (1)

- Galileo GalileiDocumento5 páginasGalileo GalileifasfasfafAún no hay calificaciones

- SipDocumento11 páginasSipbrianserrano1904Aún no hay calificaciones

- Clase 1 - El Péndulo y La CienciaDocumento2 páginasClase 1 - El Péndulo y La CienciabfbfbAún no hay calificaciones

- Carlos Moreta - Tarea en ClaseDocumento4 páginasCarlos Moreta - Tarea en ClasesofiAún no hay calificaciones

- Elegant Education Pack For StudentsDocumento40 páginasElegant Education Pack For StudentsCarla Janeth Pérez ÁvilaAún no hay calificaciones

- Las Aportaciones de Galileo Galilei Más DestacadasDocumento9 páginasLas Aportaciones de Galileo Galilei Más DestacadasmanuelAún no hay calificaciones

- Los Aportes de Galilie A La CienciaDocumento19 páginasLos Aportes de Galilie A La Cienciasharit tapia100% (1)

- Actividad N°1 INFORME CIENTÍFICO (Estudio Sobre La Caída de Los Cuerpos) .Yoel GutiérrezDocumento5 páginasActividad N°1 INFORME CIENTÍFICO (Estudio Sobre La Caída de Los Cuerpos) .Yoel GutiérrezYoel GutiérrezAún no hay calificaciones

- Galileo GalileiDocumento12 páginasGalileo GalileiGiselle SalazarAún no hay calificaciones

- Galileo GalileiDocumento8 páginasGalileo GalileiIrma Arana perezAún no hay calificaciones

- Experimentos de GalileoDocumento21 páginasExperimentos de GalileoLibardo S. Garcés PoloAún no hay calificaciones

- El Papel Del Péndulo en La Construcción Del Paradigma Newtoniano. Solaz Portoles J J y Sanjose Lopez.Documento6 páginasEl Papel Del Péndulo en La Construcción Del Paradigma Newtoniano. Solaz Portoles J J y Sanjose Lopez.Miller Edisson Hernández PeñaAún no hay calificaciones

- Galileo GalileiDocumento7 páginasGalileo Galileiacuario1997Aún no hay calificaciones

- Aportaciones de GalileoDocumento7 páginasAportaciones de GalileoMakyntosh ZamudioAún no hay calificaciones

- Los Grand..Documento7 páginasLos Grand..laurasm12Aún no hay calificaciones

- Galileo GalileiDocumento3 páginasGalileo GalileiChris' HurtAún no hay calificaciones

- Aportaciones de FisicosDocumento9 páginasAportaciones de FisicosCristian FedericoAún no hay calificaciones

- 5 PLANTEAS DEL SISTEMA SOLAR, GALILEO GALILEI APORTES EtcDocumento12 páginas5 PLANTEAS DEL SISTEMA SOLAR, GALILEO GALILEI APORTES EtcAnonymous H9kxJvYAún no hay calificaciones

- Galileo y El MovientoDocumento6 páginasGalileo y El MovientoDaiana DominguezAún no hay calificaciones

- Galileo Galilei y Su Ley de Caída LibreDocumento8 páginasGalileo Galilei y Su Ley de Caída LibreAbraham de jesus Luna MendozaAún no hay calificaciones

- Galileo GDocumento2 páginasGalileo GKenneth Jair Martinez VeraAún no hay calificaciones

- Galileo GalileiDocumento5 páginasGalileo GalileiAna Lucia Jaramillo MuñozAún no hay calificaciones

- Galileo Galilei y El PénduloDocumento6 páginasGalileo Galilei y El Pénduloangelina maureiraAún no hay calificaciones

- Galileo y La FísicaDocumento9 páginasGalileo y La FísicaCarlos Ivan Jerez GonzalezAún no hay calificaciones

- GalileoDocumento6 páginasGalileoRHOG3128Aún no hay calificaciones

- Tarea 6-Galileo GalileiDocumento2 páginasTarea 6-Galileo GalileiJean CarlosAún no hay calificaciones

- Galileo y La Caída de Los CuerposDocumento6 páginasGalileo y La Caída de Los CuerposJavier RojasAún no hay calificaciones

- 1.galileo Galilei - Spanish VersionDocumento12 páginas1.galileo Galilei - Spanish VersionK DavisAún no hay calificaciones

- Experimento de Galileo Sobre El Movimiento de Caída de Los CuerposDocumento4 páginasExperimento de Galileo Sobre El Movimiento de Caída de Los CuerposAlonso Genaro100% (1)

- Traducciones de Filósofos y Astrónomos GriegosDocumento4 páginasTraducciones de Filósofos y Astrónomos GriegosKaterin PradoAún no hay calificaciones

- Informe Tiempo y ReacciónDocumento6 páginasInforme Tiempo y ReaccióncasandracuestasAún no hay calificaciones

- Trabajo Monografico de Fisica 1Documento16 páginasTrabajo Monografico de Fisica 1josue rojas barrientosAún no hay calificaciones

- 2° Avance de Proyecto Final Caf1Documento22 páginas2° Avance de Proyecto Final Caf1Sleytter Granado'sAún no hay calificaciones

- Relativ I DadDocumento46 páginasRelativ I DadEla GomezAún no hay calificaciones

- Documento Sain TítuloDocumento8 páginasDocumento Sain TítuloLozano Cuasquen SantiagoAún no hay calificaciones

- Preguntas GalileoDocumento3 páginasPreguntas Galileofabis014100% (1)

- Números de GalileoDocumento5 páginasNúmeros de GalileoDasHump100% (2)

- PÉNDULODocumento4 páginasPÉNDULOAlejandro Lopez GuerraAún no hay calificaciones

- Galileo Galilei: TelescopioDocumento4 páginasGalileo Galilei: TelescopioSofia RoseroAún no hay calificaciones

- Mecanica CelesteDocumento8 páginasMecanica CelesteCynthia Aguinaga ArredondoAún no hay calificaciones

- Galileo GalileiDocumento11 páginasGalileo GalileiPabloAún no hay calificaciones

- Explicaciones de Aristóteles y Galileo Acerca de La Caída LibreDocumento14 páginasExplicaciones de Aristóteles y Galileo Acerca de La Caída Libreemmstark009100% (1)

- Galileo GalileiDocumento10 páginasGalileo GalileiBARRIENTOS SUCA ERICK ALAINAún no hay calificaciones

- Aportes de CientificosDocumento4 páginasAportes de Cientificosjafe batistaAún no hay calificaciones

- Marco Teorico Pendulo SimpleDocumento3 páginasMarco Teorico Pendulo SimpleLUIS ANGEL LLANOS ACUÑAAún no hay calificaciones

- GalileoDocumento10 páginasGalileoJosé Román MoránAún no hay calificaciones

- Reporte de Practica 1 Equipo 1Documento12 páginasReporte de Practica 1 Equipo 1kitty monitogringoAún no hay calificaciones

- 10 Grandes Aportaciones de Copérnico A La CienciaDocumento5 páginas10 Grandes Aportaciones de Copérnico A La CienciaWaldemar LaraAún no hay calificaciones

- Relatividad de Galileo TerminadoDocumento16 páginasRelatividad de Galileo Terminadoanon_361157784Aún no hay calificaciones

- Galileo Galilei ExposicionDocumento22 páginasGalileo Galilei ExposicionELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGASAún no hay calificaciones

- Carpeta de ProyectoDocumento8 páginasCarpeta de ProyectoEddie JaviAún no hay calificaciones

- El Paralaje: Desde Hiparco hasta la era espacialDe EverandEl Paralaje: Desde Hiparco hasta la era espacialAún no hay calificaciones

- Teorías, Juegos, y Teoría de JuegosDocumento8 páginasTeorías, Juegos, y Teoría de JuegosRicardo PérezAún no hay calificaciones

- ¿Qué Es El Tiempo?Documento12 páginas¿Qué Es El Tiempo?Ricardo PérezAún no hay calificaciones

- 514 CiencioramaDocumento12 páginas514 CiencioramaRicardo PérezAún no hay calificaciones

- 574 CiencioramaDocumento7 páginas574 CiencioramaRicardo PérezAún no hay calificaciones

- Informe Pci, Iri, EipDocumento47 páginasInforme Pci, Iri, EipJosè Alexander Linares HerreraAún no hay calificaciones

- Entalpia de EbullicionDocumento6 páginasEntalpia de EbullicionFrancisco Javier Arteaga ManriquezAún no hay calificaciones

- Lab 7orgánica 2 UNSCHDocumento15 páginasLab 7orgánica 2 UNSCHRoberto Neyder Fernández NajarroAún no hay calificaciones

- Romero - Introducción A La Astrofísica RelativistaDocumento191 páginasRomero - Introducción A La Astrofísica RelativistaMarcos Palombi0% (1)

- Tema 1 Introducción A La RMDocumento83 páginasTema 1 Introducción A La RMManuelAún no hay calificaciones

- Formulario Forjado Extrusion y LaminadoDocumento8 páginasFormulario Forjado Extrusion y LaminadoAnthony9596Aún no hay calificaciones

- Triptico Metrologia BebeDocumento2 páginasTriptico Metrologia BebeIsrael Rosado CortesAún no hay calificaciones

- Parametros de Durabilidad Del Concreto PDFDocumento43 páginasParametros de Durabilidad Del Concreto PDFAnonymous 8RVWQmTkAún no hay calificaciones

- Resistencias Circuitos IntegradosDocumento28 páginasResistencias Circuitos Integradoseduardo jesusAún no hay calificaciones

- Curso de Energia Solar Fotovoltaica, ReplanteoDocumento668 páginasCurso de Energia Solar Fotovoltaica, ReplanteojomaclAún no hay calificaciones

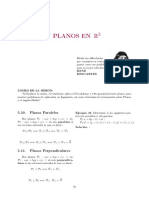

- S07.s2 - PLANOS PARALELOS Y PERPENDICULARES PDFDocumento6 páginasS07.s2 - PLANOS PARALELOS Y PERPENDICULARES PDFBryan SHAún no hay calificaciones

- Serigrafía ElementalDocumento56 páginasSerigrafía ElementalJordi Boluda Valls100% (3)

- Los Poderes de La Sal GruesaDocumento1 páginaLos Poderes de La Sal GruesaapuleyoAún no hay calificaciones

- PI-99!20!09. Inspeccion de SeparadoresDocumento3 páginasPI-99!20!09. Inspeccion de SeparadoresdptocalidadAún no hay calificaciones

- ViguetaDocumento87 páginasViguetakoam00167% (3)

- Libro DerefrigeracionDocumento106 páginasLibro DerefrigeracionBriggitte Stephany Ortiz SanchezAún no hay calificaciones

- Calculo de Viscocidad en Mezcla de Gases RojasDocumento12 páginasCalculo de Viscocidad en Mezcla de Gases RojasAdmi BlackstarAún no hay calificaciones

- Ejercicios y Gráficas Tarea 5 - ADocumento2 páginasEjercicios y Gráficas Tarea 5 - AWROSEROMAún no hay calificaciones

- CONCLUSIONES Informe Parametros Quimicos Del Agua I.Documento1 páginaCONCLUSIONES Informe Parametros Quimicos Del Agua I.Mauricio JarabaAún no hay calificaciones

- Nom 040 Scfi 1994Documento6 páginasNom 040 Scfi 1994Adan CamachoAún no hay calificaciones

- Unidad 2.2 Composicion Del Suelo - Fase Liquida 1 PDFDocumento15 páginasUnidad 2.2 Composicion Del Suelo - Fase Liquida 1 PDFCarol Luz Chavez ChambillaAún no hay calificaciones

- Registro o Perfilaje de PozosDocumento16 páginasRegistro o Perfilaje de Pozosginozky95% (75)

- 2-Tentar A Un Lobo PDFDocumento143 páginas2-Tentar A Un Lobo PDFAnonymous 1BAUj0hAún no hay calificaciones

- Rac 43Documento25 páginasRac 43Omri AmayaAún no hay calificaciones

- INTRODUCCIONDocumento2 páginasINTRODUCCIONGREISSI JHANELLY ROJO LOPEZAún no hay calificaciones

- Graficos de Control Por VariablesDocumento37 páginasGraficos de Control Por Variablesrnavarrete100% (19)

- Monografia de AceroDocumento23 páginasMonografia de AceroCarlos Antonio Meoño HornaAún no hay calificaciones