Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

2010 - Campos, Fernando - Separata Terremoto INVI PDF

2010 - Campos, Fernando - Separata Terremoto INVI PDF

Cargado por

Fernando CamposTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

2010 - Campos, Fernando - Separata Terremoto INVI PDF

2010 - Campos, Fernando - Separata Terremoto INVI PDF

Cargado por

Fernando CamposCopyright:

Formatos disponibles

SEPARATA REVISTA INVI Nº 68 VOLUMEN Nº 25 / MAYO DE 2010 / ISSN 0718-1299

68 REVISTA INVI / INSTITUTO DE LA VIVIENDA / FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO / UNIVERSIDAD DE CHILE

Revista INVI recibe el apoyo financiero de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile

REPRESENTANTE LEGAL: CONSEJO DE EVALUADORES:

Rector Universidad de Chile, Sr. Víctor Pérez Vera

REPRESENTANTE ADJUNTO: Alberto Gúrovich (Chile), Alejandro Suárez (México), Alfonso

Decano(s) Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Sr. Leopoldo Iracheta (México), Alfonso Raposo (Chile), Antonio Sahady

Dominichetti Caroca (Chile), Aurelio Ferrero (Argentina), Carlos Lange (Chile),

Carmen Paz Castro (Chile), Claudio Navarrete (Chile), Dania

DIRECTOR: González (Cuba), Emilio Moyano (Chile), Francisco Ferrando

Director Instituto de la Vivienda, Sr. Jorge Larenas Salas (Chile), Giulietta Fadda (Chile), Gustavo Carrasco (Chile),

EDITOR: Gustavo Romero (México), Hugo Romero (Chile), Jeannette

Académico Instituto de la Vivienda, Sr. Ricardo Tapia Zarricueta Roldán (Chile), Joan Mac Donald (Chile), Jorge Di Paula

(Uruguay), Jorge Larenas (Chile), Jorge Ortiz (Chile), Juan

COEDITORA: Carlos Skewes (Chile), Liliana Martínez (Chile), Luis Ramírez

Académica Instituto de la Vivienda, Sra. Sandra Caquimbo Salazar (Bolivia), Manuel Dannemann (Chile), Marcelo Huenchuñir

(Chile), Marcelo Salgado (Argentina), Margarita Riffo (Chile),

COMITÉ EDITOR: María del Huerto Delgado (Uruguay), María Isabel Pavez (Chile),

Gustavo Carrasco Pérez (académico INVI-FAU-UCH, Chile), Rubén Mariana Enet (Argentina), Mario Torres (Chile), Mercedes

Sepúlveda Ocampo (académico INVI-FAU-UCH, Chile), Orlando Lentini (Argentina), Miguel Ángel Barreto (Argentina), Morris

Sepúlveda Mellado (académico FAU-UCH, Chile), Joan Mac Donald Testa (Chile), Orlando Sepúlveda (Chile), Paola Jirón (Chile),

Maier (Investigadora Corporación de Promoción Universitaria, CPU, Peter Kellett (Inglaterra), Reneé Dunowicz (Argentina), Ricardo

Chile), Juan Carlos Skewes Vodanovic (Investigador Universidad Tapia (Chile), Ronaldo Ramírez (Inglaterra), Rubén Sepúlveda

Austral de Chile, Chile), Giulietta Fadda Cori (Investigadora (Chile), Sandra Caquimbo (Chile), Silva de los Ríos (Perú),

Universidad de Valparaíso, Chile), Víctor Saúl Pelli (Universidad Sofía Letelier (Chile), Teolinda Bolívar (Venezuela), Víctor Pelli

Nacional del Nordeste, Argentina), Jorge Di Paula (Universidad (Argentina).

de la República Oriental del Uruguay, Uruguay), Ronaldo Ramírez

(University College London, University of London, Inglaterra).

Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Volumen Nº 25 1

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 1 17-05-2010 10:53:15

DEFINICIÓN DE REVISTA INVI DEFINITION OF REVISTA INVI

La Revista del Instituto de la Vivienda fue creada en octubre de The Instituto de la Vivienda Journal, formerly known as Boletín

1986 con el nombre de Boletín INVI y el propósito de contribuir INVI, was created in October 1986 as a contribution to the field

al desarrollo del conocimiento sobre el hábitat residencial. of residential habitat. In December 2003 it was renamed Revista

En diciembre de 2003 pasó a llamarse Revista INVI. Es una INVI. This journal is an international publication aimed at people

publicación orientada a los agentes y actores del proceso involved in the housing process. Based on the mission of the

habitacional, tiene cobertura internacional y difunde el tema del Instituto de la Vivienda, the periodical addresses the residential

hábitat residencial y la vivienda desde una perspectiva académica, habitat issue from an academic perspective.

de acuerdo con la misión del Instituto que le dio origen.

Revista INVI es una publicación periódica, editada por el Instituto Revista INVI is a periodical publication of the Instituto de la

de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Vivienda of the Facultad de Arquitectura y Urbanismo of the

Universidad de Chile. Tiene salida regular en los meses de mayo, Universidad de Chile. It is published in May, August and November

agosto y noviembre de cada año. Cada uno de sus números tiene una each year. Every issue is based on interests and concerns identified

asignación temática, en función de los intereses y preocupaciones in the different fields of knowledge related to residential habitat

identificados en las diferentes áreas del conocimiento que se and housing.

vinculan en torno al hábitat residencial y la vivienda.

El nombre Revista INVI, debe ser usado en notas a pie de página, Revista INVI name must be used in footnotes, quotes, notes and

citas, leyendas y referencias bibliográficas. bibliographic references.

Revista INVI está incluida en Indexed / Abstracted in

- SCOPUS, Abstract and citation database of elsevier B. V. - SCOPUS, Abstract and citation database of elsevier B. V.

- SciELO, Scientific Electronic Library Online. - SciELO, Scientific Electronic Library Online.

- REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el - REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el

Caribe, España y Portugal. Caribe, España y Portugal.

- HAPI, Hispanic American Periodicals Index. - HAPI, Hispanic American Periodicals Index.

- DOAJ, Directory of Open Access Journals. - DOAJ, Directory of Open Access Journals.

- LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para - LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y

Portugal. Portugal.

- PERIÓDICA, Índice de Revistas Latinoamericanas en - PERIÓDICA, Índice de Revistas Latinoamericanas en

Ciencias. Ciencias.

2 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Volumen Nº 25

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 2 17-05-2010 10:53:32

Nuestra región está permanentemente expuesta a las consecuencias nefastas de desastres

por fenómenos naturales muy diversos. Por una parte, el terremoto que azotó a la región

centro-sur de Chile puso de manera brutal en el debate distintos temas asociados a la emer-

gencia y la reconstrucción, a las políticas públicas asociadas y las estrategias ciudadanas

requeridas. Por otra parte, las recientes lluvias e inundaciones que han afectado al Estado

de Rio de Janeiro en Brasil, ponen en evidencia lo vulnerables de nuestras ciudades ante

eventos de esta naturaleza.

Parece ser también, que la proliferación de efectos negativos de estos eventos naturales

apunta a señalar que las catástrofes son de carácter social más que natural, principalmente

por la precaria adaptación de nuestras prácticas de ocupación de suelo al comportamiento

(estudiado y por tanto conocido y esperable) de la naturaleza, lo que indicaría -de paso- la

escasa vinculación entre los centros académicos y los responsables del ordenamiento terri-

torial, sin duda con responsabilidades compartidas.

Paradojalmente, esta lamentable coyuntura queremos transformarla en una oportunidad

para, desde nuestro espacio editorial, contribuir a instalar en el debate público diversas

PRESENTACIÓN /Jorge Larenas S. Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 3

Volumen Nº 25: 3-4

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 3 17-05-2010 10:53:32

reflexiones que combinan quehacer académico con ejercicio profesional y que tienen el afán

de aportar al diseño certero de iniciativas asociadas tanto a la prevención como al enfrenta-

miento de situaciones de emergencia y reconstrucción. Se resalta la diversidad de enfoques

disciplinarios que pueden coincidir en estas materias y rescatamos de ello el necesario de-

bate interdisciplinario que debe cruzar la discusión.

Así tenemos, en primer lugar, el trabajo del arquitecto Ricardo Tapia, quien aporta una inte-

resante reflexión en torno a las demandas habitacionales de sectores vulnerables en el marco

de la reconstrucción. Se continúa con el aporte del arquitecto-urbanista Lisandro Silva, quien

pone énfasis en que la reconstrucción debe sostenerse en los recursos comunitarios. Luego

encontramos el trabajo del historiador Mauricio Onetto, que aborda la dimensión temporal

-en perspectiva de tiempo largo- de una sociedad expuesta -pero desmemoriada e irreflexiva-

a fenómenos naturales. Por su parte, el arquitecto Aurelio Ferrero nos aporta con una discu-

sión en torno a la gestión del riesgo. Las geógrafas Carmen Paz Castro y Vanessa Rugiero enfa-

tizan la necesidad de poner en valor la planificación asociada a la gestión ambiental. El trabajo

del médico salubrista Juan Pablo Sarmiento pone énfasis en las tareas pendientes del sistema

institucional frente al riesgo. El geógrafo Hugo Romero pone especial atención en una mirada

crítica a los planes reguladores de las comunas afectadas por el terremoto y posterior tsunami.

Los geólogos Sofía Rebolledo y Sergio Sepúlveda contribuyen con una reflexión en torno a

la prevención. En su texto, el sociólogo Fernando Campos hace hincapié en la necesidad de

implementar políticas públicas con enfoque territorial. Finalmente, los aportes de los arqui-

tectos Pablo Guzmán e Isabel Zapata en colaboración con la geógrafa Ximena Galleguillos, así

como el trabajo de la arquitecta-urbanista Viviana Fernández, exponen ambos una mirada

crítica respecto de las estrategias de instalación de viviendas de emergencia tras la catástrofe.

Como Revista INVI agradecemos a los investigadores que han contribuido en la producción

de esta separata y les invitamos a seguir aportando en el necesario desafío de construir un

hábitat residencial más sustentable, integrado e inclusivo.

Jorge Larenas S.

Director

4 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / PRESENTACIÓN /Jorge Larenas S.

Volumen Nº 25: 3-4

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 4 17-05-2010 10:53:32

TERREMOTO EN CHILE, FEBRERO 2010. DEMANDAS Y

EMERGENCIA HABITACIONAL

Ricardo Tapia Z.1

Las demandas habitacionales de sectores vulnerables que surgen en la etapa de reconstruc-

ción, ante impactos producidos por sismos en Chile, están presentes en toda su historia en

cuanto a que el país, por sus condiciones geográficas, tectónicas y de emplazamiento, ha

estado y seguirá estando sometido a riesgos por este tipo de amenazas, sin desconocer que

hay otras más, presentes y que forman parte de un universo mayor. Con el evento de febre-

ro de 2010 se verifica, porfiadamente, un insuficiente conocimiento público del riesgo y a

pesar de la existencia de cuerpos normativos y la instalación de un sistema de estamentos

que tienen el rol de responder a la emergencia, no existe todavía una educación pública para

asumir la convivencia con un territorio y geografía afectos a amenazas por riesgos naturales.

El factor temporal es uno a tener en cuenta en la caracterización de las demandas habita-

cionales, puesto que según el nivel y características del daño producido por un sismo a los

habitantes serán las demandas que ello genere. Para el caso habrá que distinguir si las con-

diciones del suelo en donde se asentaba la población se han develado como un área de riesgo

1 Chileno. Arquitecto. D.E.A., U. Politécnica de Madrid. Académico del Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y

Urbanismo, Universidad de Chile; editor Revista INVI. Correo electrónico: rictapia@uchile.cl

Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 5

Volumen Nº 25: 5-10

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 5 17-05-2010 10:53:32

sísmico o de tsunami, en cuya situación habrá que reasentar a la población en otro lugar,

seguro. Por lo tanto, variables tales como: tamaño y características de la población afectada,

nivel de vulnerabilidad de ella, condiciones de la calidad del suelo, tenencia y propiedad de

suelos potenciales para reasentar (en caso que ello sea la única condición), capacidad para

alojar a la población damnificada en equipamientos públicos existentes y seguros, condicio-

nes climáticas de la zona, capacidades técnicas y materiales del o los municipios afectados,

grado de desarrollo y gestión de la planificación existente al momento de ocurrida la catás-

trofe, son algunas que se evidencian en un análisis preliminar.

¿Cómo se diseña la etapa de emergencia en relación a la etapa de reconstrucción?

¿Cómo se diseña la etapa de reconstrucción en relación a la etapa de emergencia? Dos pre-

guntas según cada caso y del cual se desprenderán factores de demandas habitacionales que

tendrán a su vez demandas de planificación asociadas en las respuestas.

La experiencia chilena demuestra que históricamente ha resuelto la emergencia entregando

“mediaguas” a los damnificados y que tal alternativa ha sido apropiada por los afectados,

¿institucionalizar de una vez esta alternativa válidamente probada?

Bajo un marco conceptual, referencial a la acción y ausente en el caso del terremoto pasado,

están dadas las condiciones para experimentar con un enfoque innovativo el abordaje de la

emergencia en donde la mediagua podría formar parte de él y la norma asumida como un

instrumento preventivo de primera necesidad.

La mediagua, en catástrofes anteriores, en vista de la lentitud de respuesta por parte del

Estado y su representación en el gobierno local, tiende a transformarse en una vivienda

definitiva. Es usual encontrar a lo largo del territorio cientos de poblaciones que tuvieron

su origen en un campamento o solución provisoria de emergencia y que a veces tienen más

de 50 años de antigüedad. Viene el caso citar la experiencia del terremoto que afectó parte

del valle de Aconcagua, cercano a Santiago, en 1971, en donde el gobierno de la época de-

sarrolló un plan de construcción de 3.000 mediaguas en 3 meses de trabajo para atender

6 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Terremoto en Chile, febrero 2010. Demandas y emergencia habitacional /

Volumen Nº 25: 5-10 Ricardo Tapia Z.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 6 17-05-2010 10:53:32

en forma provisoria a los damnificados del movimiento telúrico2. Los nuevos asentamientos

que se formaron producto de esta acción del Estado, lograron posicionar en la cultura habi-

tacional de la población, el hecho de la mediagua como vivienda de emergencia.

La citada acción, junto a la actividad de la Fundación de Viviendas Hogar de Cristo, la cual pro-

vee de mediaguas desde hace más de 60 años al país y a través de una red de instituciones simi-

lares en Latinoamérica, África y Asia (Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivien-

da Popular, SELAVIP), son dos acontecimientos que refuerzan este tipo de solución habitacional

de emergencia, sea ella originada por la pobreza o una calamidad como lo son los terremotos.

“Mejor cuatro tablas hoy que una casa buena en 5 años más”, es el lema de esta institución.

Reconociendo esta “apropiabilidad tipológica”, representada en la mediagua, por parte de

los pobres afectados por terremotos y tomando en cuenta la comprensión de la vivienda

popular como un proceso progresivo en el tiempo, se propone responder en la etapa de

emergencia, mitigación - reconstrucción, ante terremotos con esta alternativa, bajo la triada:

desastre – mediagua – vivienda definitiva. Visto que “lo provisional tiende a ser permanen-

te” es mejor incorporar la vivienda transitoria, para el caso, la mediagua, a un proceso de

transformación paulatino en el tiempo que bajo la gestión del riesgo en la etapa de mitiga-

ción y reconstrucción, acelera el inicio de esta última.

El proceso de habitar para el caso de realidades pobres chilenas ha partido históricamente hace

más de medio siglo, con un soporte inicial: un lote con servicio o pie de casa, pasando poste-

riormente por la mediagua, para finalizar, al cabo de 5 a 10 años, en una vivienda definitiva,

cuando este proceso es conducido informalmente por los habitantes, sin asesoría técnica ni

apoyo financiero alguno. Se propone, bajo una emergencia producida por un terremoto, utilizar

esta alternativa, con apoyo técnico y financiero, explorando tecnologías alternativas, de calidad

y de bajo costo, aprobadas por la población afectada y con intensidad de uso de mano de obra.

Viene al caso el citar la experiencia exitosa en cuanto al tratamiento de una emergencia por

desastres naturales que afectó y aplicó en respuesta, el municipio de La Florida, Región Metro-

2 Benado, 1971.

Terremoto en Chile, febrero 2010. Demandas y emergencia habitacional / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 7

Ricardo Tapia Z. Volumen Nº 25: 5-10

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 7 17-05-2010 10:53:32

politana de Santiago en 1993. Fue interesante el tratamiento de la etapa de la mitigación, emer-

gencia, rehabilitación y reconstrucción. En ese año más de 400 familias fueron damnificadas

por un aluvión. El municipio tuvo que crear una “unidad operativa de emergencia” e inició un

plan de emergencia en tres fases: el albergue, el campamento de emergencia y las viviendas

definitivas. La etapa de albergue duró un mes, el campamento de emergencia duró dos años.

Las familias fueron instaladas en un terreno de propiedad fiscal en donde se habilitaron me-

diaguas mejoradas con un mínimo equipamiento interno, un mínimo equipamiento vecinal

tal como un retén policial, un jardín infantil, una sede social, un consultorio médico e incluso,

una capilla. Se procuró el que las familias entre ellas tuviesen dentro del campamento una

ubicación similar a la que tenían antes del aluvión, de modo de no perder los lazos comuni-

tarios de afecto y relaciones vecinales. Los servicios higiénicos y lavaderos eran comunitarios.

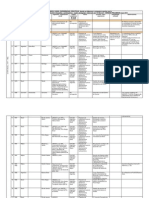

FOTO 1: Campamento “en tránsito” con mediaguas para albergados del aluvión de la comuna de La Florida. Santiago.

Fuente: Municipalidad de La Florida, Santiago, Chile, 1993.

El ejemplo demuestra una combinación de acciones con cierto marco de concertación condu-

cido por el gobierno local, en donde se resuelve una solución habitacional transitoria con una

temporalidad adecuada a las circunstancias y en donde se complementó la resolución del pro-

blema del albergue, la vivienda temporal –una mediagua mejorada– y la acción del gobierno

central, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), que es conveniente tener en cuenta

en el diseño de un programa habitacional para la emergencia y reconstrucción. La temporali-

dad conveniente está presente en las tres fases de la acción en el tratamiento de la emergencia.

8 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Terremoto en Chile, febrero 2010. Demandas y emergencia habitacional /

Volumen Nº 25: 5-10 Ricardo Tapia Z.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 8 17-05-2010 10:53:32

Tomando en cuenta ejemplos internacionales y nacionales, se distinguen múltiples actores

que participan en la gestión del riesgo y en la etapa de emergencia y reconstrucción y con los

cuales se relacionan las demandas habitacionales de los habitantes afectados. La evaluación

de daños en las viviendas, la realizan los propios habitantes y voluntarios locales, los gobier-

nos locales, ong´s y profesionales locales. El suministro de alojamientos de emergencia, lo

realizan voluntarios locales, la administración local, ong´s y sector privado. La habilitación

de tierras y suelos aptos para nuevas viviendas, lo realizan los gobiernos nacionales y loca-

les. Finalmente, la reconstrucción de las viviendas destruidas y deterioradas, la realizan los

sobrevivientes, voluntarios, el gobierno local, nacional, y el sector privado.

La consideración a las fortalezas y debilidades de los diversos actores participantes y los

múltiples mapas relacionales entre ellos puede llegar a constituir otro subconjunto de facto-

res a tener en cuenta en un diseño estratégico a partir de las demandas detectadas.

¿Es posible el diseño previo de planes de reconstrucción como consecuencia de impactos

producidos por sismos muchas veces impredecibles en la magnitud de sus daños?

¿Cómo debe ser un proceso de gestión general y sus características para la etapa de recons-

trucción como consecuencia de impactos producidos por sismos?

Son dos nuevas preguntas que se pueden desprender de este análisis.

Una de las fortalezas que presenta el sistema de provisión habitacional chileno, es el sistema de

postulación al abanico de programas habitacionales diseñados según estratificación de ingre-

sos. La pobreza es medida a través de instrumentos que permiten una adecuada focalización de

los subsidios a la demanda. Sin embargo, el subsidio individual entra en crisis cuando los pro-

blemas de centros poblados afectados por riesgos, también son colectivos. Se propone entonces,

avanzar en el diseño e implementación de nuevos instrumentos que focalicen recursos dirigidos

a localidades vulnerables bajo una política de gestión de riesgos para asentamientos humanos.

Más bien es la oportunidad para actuar sobre proyectos, ya listos con legislaciones de emer-

gencia y reconstrucción, nuevos trazados urbanos, innovando o conservando según opcio-

nes y conveniencias, introduciendo nuevos sistemas de construcción y reglamentos, preci-

sando acertadamente los actores y sus roles.

Terremoto en Chile, febrero 2010. Demandas y emergencia habitacional / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 9

Ricardo Tapia Z. Volumen Nº 25: 5-10

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 9 17-05-2010 10:53:32

Bibliografía

BENADO, Boris; KLAVER, Isaac; PORTALES, PROGRAMA CYTED. Hábitat en Riesgo. Ex-

Fernando. Acciones del MINVU en Zona periencias Latinoamericanas. Programa

de Emergencia. Seminario de Titulación. CYTED. Red XIV-G. Córdoba. Argentina.

F.A.U. U. de Chile. 1971. 2003. 215 p. ISBN: 987-21050-0-6.

BERTRAND, María. Ciudad y Sismo. Emergen- TAPIA Z., Ricardo. Autoconstrucción y albañil-

cia- Prevención- Reconstrucción. Artícu- ería confinada de ladrillo en sectores ur-

lo. En: Revista de Arquitectura, Urbanis- banos populares de Santiago de Chile. Al-

mo, Construcción, Arte. Nº 49. Ediciones cances y Limitaciones en su aplicación por

AUCA. Santiago. Chile. 1985. 55p. autoconstrucción INVI.F.A.U. U. de Chile.

CARITAS CHILE. Construcción de Viviendas por Santiago. 2002. 21 p.

Ayuda Mutua. Evaluación e Intercambio UNDRO. An Overview of Disaster Management.

de Experiencias de los años 1985 y 1986 New Cork. Oficina del Coordinador de las

en Chile. Santiago de Chile. 1986. 207 p. Naciones Unidas para el Socorro en Casos

DE RAMÓN, A. Santiago de Chile (1541-1991). de Desastres. 1992.

Historia de una sociedad urbana. Editorial VARGAS, Jorge E. Políticas públicas para la re-

Sudamericana. Santiago, Chile. 2000. 287 p. ducción de la vulnerabilidad frente a los

FUNDASAL. Campaña de concientización sobre desastres naturales y socionaturales. CE-

atención de desastres y prevención de ries- PAL/ECLAC. N.U. Serie Medio Ambiente

gos. Libros de FUNDASAL. FUNDASAL. y Desarrollo. Santiago. 2002.

2001. El Salvador. 195 p.

ORTIZ, Jorge; CASTRO, Carmen Paz. “Procesos

de reestructuración urbana y niveles de

vulnerabilidad a amenazas naturales en

una ciudad de tamaño medio: La Serena,

Chile”. Investigaciones Geográficas, Nº 36,

2002. Universidad de Chile, Santiago de

Chile, Chile, pp. 17-42.

10 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Terremoto en Chile, febrero 2010. Demandas y emergencia habitacional /

Volumen Nº 25: 5-10 Ricardo Tapia Z.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 10 17-05-2010 10:53:33

RESILIENCIA, HÁBITAT RESIDENCIAL Y

RECONSTRUCCIÓN

Lisandro Silva A.1

Presentación

El concepto de resiliencia ha surgido con fuerza en distintas disciplinas sociales, expan-

diéndose desde la psicología infantil hacia campos como la economía, las ciencias de los

materiales, el urbanismo, la sociología y la antropología. Teniendo un origen en la psico-

logía infantil y en contextos de poblaciones vulnerables producto de guerras y situaciones

de conflicto étnico y pobreza, el motivo de su actual vigencia en nuestro país, se relaciona

con los fuertes impactos en numerosos asentamientos humanos y centros urbanos mayores,

del terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero del presente año, que afectó al

centro sur de nuestro territorio.

La resiliencia es el atributo que muestran personas y grupos sociales, que han sido capaces

de superar una situación traumática y crecer en dicho proceso. Considerada actualmente

por los organismos de cooperación internacional como eje de las estrategias o políticas

1 Chile. Arquitecto, Magíster en Urbanismo, U. de Chile. Encargado de Estudios SECPLAN, Municipalidad de Santiago,

Académico, Magíster en Hábitat Residencial, INVI. Correo electrónico: lsilva.invi@gmail.com.

Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 11

Volumen Nº 25: 11-21

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 11 17-05-2010 10:53:33

FOTO 1. Resiliencia, superar el trauma y reconstruirse.

Fuente: L. Silva.

12 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción /

Volumen Nº 25: 11-21 Lisandro Silva A.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 12 17-05-2010 10:53:33

orientadas a mitigar los efectos negativos del cambio climático, la sustentabilidad ambiental

y la pobreza, la resiliencia viene a constituir la componente explicativa humana esencial de

la sustentabilidad ambiental en la gestión y habitación del territorio.

Además, permite aproximarnos a la experiencia cotidiana y el habitar arraigado a los con-

textos naturales y socioculturales por parte de los distintos grupos humanos. Revela la

importancia que juegan en la formación de conductas resilientes, los contextos físicos y

sociales de vida, y las prácticas sociales compartidas que conforman las maneras cotidianas

de ser y habitar por parte de los distintos grupos sociales en diversas situaciones geográficas

y urbanas.

Frente a un evento catastrófico como el terremoto ocurrido en Chile, el comportamiento de

los sistemas socioculturales y económicos se pone “lejos del equilibrio”. Tanto el comporta-

miento de los mercados o de las prácticas sociales, se enfrentan a situaciones en las cuales

los actores sociales “piensan” y se ven obligados a “tomar opciones”. De esta forma, el pensa-

miento resiliente trata con los sistemas de no equilibrio y genera el tipo de comportamiento

proactivo y vitalmente ligado a los contextos de acción y prácticas sociales compartidas. El

hábitat residencial aparece como el “mundo de la vida” de Habermas2; el “claro en el bosque”

de Heidegger3. Es la estructura que Bourdieu identifica como el trasfondo de las prácticas

sociales compartidas desde las cuales se gatillan los procesos cognitivos y las relaciones de

cooperación y de identidad de los grupos sociales y su relación con el territorio que habitan.

Este trasfondo de la existencia cotidiana, mientras no es problemático, frente a la acción so-

cial, aparece “transparente” pues no entorpece la ocupación cotidiana. El terremoto abrup-

tamente rompe la “transparencia del territorio”; lo hizo violentamente visible a la vida coti-

diana: concreto. Disolvió los símiles virtuales de topografías digitales inmateriales propias

del análisis geográfico y la sistemática omisión que ha tenido en las políticas sectoriales

modernas. A punta de destrucción, el territorio ha mostrado su importancia y vigencia vital

2 Concepto que se refiere al contexto de la acción social cotidiana, ver en: Habermas, 1989.

3 Se refiere al mundo circundante, de los entes “a la mano”, trasfondo de prácticas sociales compartidas de la existencia

humana cotidiana, ver en: Heidegger, 1991.

Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 13

Lisandro Silva A. Volumen Nº 25: 11-21

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 13 17-05-2010 10:53:33

en la deriva de la experiencia cotidiana del hábitat por parte de los grupos sociales, en con-

cordancia con la diversidad de situaciones de éstos en relación con el territorio.

Lo importante es que el impacto de la catástrofe se experimenta en estos diversos espacios

vivenciales y no en el territorio como una totalidad por parte de los afectados, y por eso los

satisfactores frente a la demanda de soluciones son diversos también y de diferente ponde-

ración. No hay soluciones generales.

Concepto de resiliencia y su importancia para

identificar satisfactores de demanda habitacional

En la literatura científica, la resiliencia es un concepto que no tiene consenso aún, pero su

emergencia se relaciona con la necesidad de innovar en los enfoques tradicionales, relacio-

nados con políticas públicas, pues la resiliencia implica desplegar una nueva forma de mirar

la realidad para mejorar los diseños de estrategias de intervención, a partir de dos aspectos

que constituyen las caras de una misma moneda: la resistencia al trauma y las dinámicas

existenciales4, que permiten a individuos y comunidades, superar dicha situación, crecien-

do en el proceso.

Para algunos autores, la resiliencia en la literatura ambiental se ha transformado en una

pieza faltante fundamental del puzzle del cambio climático, asegurando que es un concepto

más útil que el de sustentabilidad, en particular en la aplicación del contradictorio término

de “desarrollo sustentable”, el cual se configura en las estrategias y políticas públicas, como

una respuesta básica frente al cambio climático que enfrentamos5.

Este cambio de enfoque también parece necesario en las políticas habitacionales, urbanas y

del territorio. Pero aún no existe consenso frente al tema, porque las disciplinas que tratan

con la resiliencia, la definen de acuerdo a sus programas de investigación-acción particu-

4 Manciaux, (Compilador), 2005.

5 Hopkins, 2010.

14 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción /

Volumen Nº 25: 11-21 Lisandro Silva A.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 14 17-05-2010 10:53:33

lares con diferentes áreas de interés, y objetos de estudio. La definición más recurrente de

resiliencia es la que incorpora elementos de subjetividad y experiencia de los individuos y

comunidades al sufrir situaciones traumáticas6, así, existen dos definiciones de resiliencia

que interesa incorporar en este pequeño marco conceptual:

“Capacidad emocional, cognitiva y sociocultural de las personas/grupos que les permite recono-

cer, enfrentar y modificar constructivamente aquellas situaciones que causan daño, sufrimiento

y amenaza el desarrollo humano”7.

“La resiliencia es un continuo que refuerza las opciones y oportunidades de las personas me-

diante la aplicación de sus capacidades y recursos internos para enfrentarse a situaciones de ries-

go, o que pongan en peligro su desarrollo, superarlas, mejorar su calidad de vida y hacer posible

sus proyectos de futuro”8.

La resiliencia se construye en un proceso interactivo, entre las comunidades y su medio

vital o social. Introduce al análisis además elementos de azar y complejidad propios de

sistemas lejos del equilibrio (situaciones traumáticas), en los cuales los individuos y comu-

nidades se ven en la obligación de tomar opciones, y visualizar los recursos sociales e indi-

viduales para superar el trauma y crecer en el proceso. Los aspectos claves de la resiliencia

son entonces:

Situaciones traumáticas o de conflicto que quiebran la experiencia cotidiana.

Capacidades para visualizar en los contextos o recursos sociales emergentes detonantes

de resiliencia.

Capacidad de desplegar Soluciones Constructivas sobre la adversidad.

Despliega una actitud proactiva antes que pasiva.

6 Melillo, Suárez y Rodríguez, (Compiladores), 2004.

7 Zarquís y Zacañino, 2004.

8 Garrido y Sotelo, 2005.

Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 15

Lisandro Silva A. Volumen Nº 25: 11-21

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 15 17-05-2010 10:53:33

Hábitat residencial resiliente

¿Puede un contexto de habitación ser resiliente?, y ¿Qué significa esta condición?

El pensamiento resiliente propone nuevas miradas a la realidad, y en consecuencia, de los

fenómenos relacionados con el hábitat residencial. Las situaciones en las que se conjugan

la resistencia al trauma y las dinámicas existenciales que permiten superarlo y crecer

en la construcción de un nuevo futuro, proponen una nueva mirada sobre la estructura del

hábitat residencial, desde el punto de vista de estos fenómenos, y por otro lado, desde el

territorio como elemento físico-geográfico incorporado en las dinámicas existenciales co-

munitarias, que conforman recursos resilientes.

Los efectos del terremoto y posterior maremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero pasa-

do, revelaron la relación evidente y vital entre comunidades y territorio, que el acontecer

cotidiano en situación de equilibrio, tiende a “obviar”. Las respuestas frente al trauma y la

incertidumbre, de los efectos de un fenómeno de este tipo, revelan y establecen la diferencia

entre comunidades resilientes y aquellas con menos recursos de este tipo dependiendo de su

integración social y arraigo territorial. En los sectores rurales, por ejemplo, las comunidades

están más arraigadas a sus entornos territoriales y sociales, de los cuales emergen recursos

de resiliencia (cooperación, solidaridad y proactividad) con mayor facilidad que en las zonas

urbanas, y los saqueos no son alternativas de sobrevivencia.

Como recurso de resiliencia, el contexto (físico y sociocultural) tiene una importancia muy

relevante. En estas dinámicas socio-territoriales cotidianas, el territorio aparece o se mues-

tra en tres dominios, de los cuales el hábitat residencial, aparece como el “entorno vivencial

o influyente”9, como se ve en la figura siguiente.

9 Anderson, 1981.

16 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción /

Volumen Nº 25: 11-21 Lisandro Silva A.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 16 17-05-2010 10:53:33

FIGURA 1. Relación entre Hábitat Residencial (Entorno Influyente) y Territorio (Entornos potencial y latente).

Fuente: Lisandro Silva, Políticas Territoriales y de Vivienda, Magíster en Hábitat Residencial, primer semestre de 2009.

Según este esquema, Hábitat Residencial y Territorio forman parte de una sola estructura,

que surge de la experiencia humana cotidiana, más allá del paradigma sujeto-objeto10 que

los considera como entidades independientes y en relaciones escalares jerarquizadas.

10 Silva, 1998.

Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 17

Lisandro Silva A. Volumen Nº 25: 11-21

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 17 17-05-2010 10:53:33

La recomposición constructiva que establece la resiliencia, tratada en la filosofía contem-

poránea11 y por antropólogos como Pierre Bourdieu12, se despliega a partir de un trasfondo

de prácticas sociales compartidas, como una serie de respuestas penetrantes y moldeadas a

través de experiencias que son historias personales, sociales e incluso biológicas. La recons-

trucción debe tender a recomponer dichas historias de existencia.

De esta forma, el hábitat residencial constituye el entorno vivencial o influyente, en el

cual las comunidades o individuos construyen sus historias sociales y personales en su

trato cotidiano con el territorio. Los límites de dicho entorno son difusos y relativos pues

dependen de la interpretación que hace el colectivo, de su situación, en el trato interesado

y diario con los recursos del territorio y las redes sociales, en su ocupación cotidiana. Los

efectos del terremoto son experimentados en dicho entorno vivencial, y por esta razón, las

comunidades experimentan “territorios catastróficos distintos”, de acuerdo con su locali-

zación geográfica, formas de vida, redes sociales, movilidad y fuentes de trabajo. Requieren

en consecuencia, para su reconstrucción, soluciones acorde con dicha diversidad.

El territorio que no influye en la acción social directamente, constituye sólo un “trasfondo

potencial”, y el problema de la políticas públicas pensadas desde una situación “no invo-

lucrada”, es decir, pensada para un beneficiario o asentamiento humano tipo y abstracto

(promedio), tiende a poner recursos en este entorno “genérico y potencial”, el cual no nece-

sariamente es interpretado por las comunidades como una fuente de recursos y solución a

sus problemas.

La reconstrucción debe hacerse desde la experiencia de las propias comunidades. El hábitat

residencial resiliente, exhibe pautas de diseño sobre condiciones que lo transforman en

“recurso efectivo de reconstrucción” para quienes lo habiten (vivencian), y debería fomentar

en sus espacios privados y públicos:

11 Ver por ejemplo: Heidegger, Op. Cit.; Foucault, 2006 y 2007.

12 Citado en: Dreyfus, 1996.

18 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción /

Volumen Nº 25: 11-21 Lisandro Silva A.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 18 17-05-2010 10:53:34

La autoestima colectiva: Espacios que fomenten las actividades comunitarias, la cele-

bración de fechas importantes, y lugares para fomentar la identidad del barrio.

La identidad cultural: Espacios de interacción social, que permitan la preservación y

desarrollo compartido de costumbres, valores, historias de vida, canciones, danzas, etc.,

e incentiven el sentido de pertenencia a una comunidad.

El Humor y Disposición Afectiva: Calidad del diseño urbano, colores, materialidad,

control climático, percepción del paisaje, disposición de material vegetal, sentido de

bienestar, etc., son todos elementos que influyen en el estado de ánimo o disposición

afectiva de las comunidades respecto de su entorno.

La Solidaridad: Espacios públicos que permitan a la comunidad encontrarse en la vida

diaria, que pueda establecer espacios de cooperación y comunicación entre ellos, un

control presencial o visual desde los espacios privados hacia los espacios públicos y

comunitarios.

Pautas para la reconstrucción

Desde esta perspectiva, podemos trazar 4 ejes de diseño de estrategias de reconstrucción del

hábitat humano afectado.

Las estrategias, instrumentos y políticas de reconstrucción deben ser diseñados e im-

plementados en forma descentralizada y en una lógica desde abajo hacia arriba. Los

recursos deben llegar al espacio vivencial y apoyar los recursos existentes en dichos

entornos vivenciales afectados.

Transformar la catástrofe y la necesidad de actuar efectivamente, en una oportunidad

para descentralizar el país y mejorar las formas de habitar y asentarse en el territorio,

considerando los entornos vulnerables y de riesgo.

No diseñar soluciones de habitación de emergencia, iguales y de producción masiva,

pues la capacidad de producción centralizada en una o pocas entidades (como Techo

Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 19

Lisandro Silva A. Volumen Nº 25: 11-21

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 19 17-05-2010 10:53:34

para Chile), nunca es más eficiente que establecer numerosos puntos de producción en

las mismas localidades afectadas. La solución de emergencia centralizada llegará tarde,

y no todos tienen ni desean una mediagua como solución.

Diversificar y descentralizar la solución, ocupar las capacidades de mano de obra de los

mismos afectados, entregándoles materiales, herramientas y apoyo técnico para salir de

la emergencia pero en un proceso con visión de futuro de reconstrucción de su hábitat

residencial. El estado debe fomentar el suministro de materiales y herramientas, a nivel

local y descentralizado, para activar el comercio, las industrias y el empleo locales.

Bibliografía

ANDERSON, Stanford: “Calles: Problemas de GARRIDO, Victoria y SOTELO, Francisco: “Edu-

estructura y diseño”. Editorial Gustavo car para la resiliencia. Un cambio de mi-

Gili. S.A. Barcelona, España, 1981. rada en la prevención de situaciones de

riesgo social”. Revista Complutense de

DREYFUS, Hubert: “Ser-en-el-mundo”, Trad.

Educación, Vol. 16. Núm. 1, páginas 107-

Francisco Hunneus y Héctor Orrego, 1ª

124, año 2005, ISSN 1130-2496.

Edición, Editorial Cuatro Vientos, Santia-

go de Chile, 1996, 398 páginas. HABERMAS, Jurgen: “Teoría de la Acción Co-

municativa Tomo I, Racionalidad de la

FOUCAULT, Michel: “Seguridad, Territorio, Po-

acción y racionalización social", trad. por

blación”, trad. de Horacio Pons, Segun-

Manuel Jiménez R., 1ª ed., Buenos Aires,

da Reimpresión de la Primera edición en

Aguilar-Altea-Taurus-Alfaguara S.A. de

español, Fondo de Cultura Económica,

Ediciones, 1989, 517 págs.

México D.F., 2007, 484 páginas.

HEIDEGGER, Martín: “El ser y el tiempo”, trad.

------ “Defender la Sociedad”, trad. de Horacio

por José Gaos, 3ª reimpresión, Buenos

Pons, Primera reimpresión de la Segunda

Aires, Fondo de Cultura Económica S.A.,

Edición, Fondo de Cultura Económica,

1991, 478 págs.

México D.F., 2006, 287 páginas.

20 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción /

Volumen Nº 25: 11-21 Lisandro Silva A.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 20 17-05-2010 10:53:34

HOPKINS, Rob: “El Pensamiento Resiliente”, ------ “Resiliencia Humana y Externalidades de

PERMAHABITANTE NOTICIAS, Ecolo- Proyectos Urbanos: Un marco de referen-

gía social y Etología para seres humanos, cia y Programa de Investigación posible”.

15 de enero de 2010. Fecha de Consul- En: “Foro Taller Internacional, Ciudades

ta: 26 de marzo de 2010. Disponible en: Resilientes y Desarrollo Urbano Sustenta-

http://www.permahabitante.com.ar/pen- ble”, Santiago de Chile, CEPAL-Universi-

samiento_resiliente.php. dad Técnica Federico Santa María, 2008.

MELILLO, Aldo; SUÁREZ, Elbio y RODRÍGUEZ, ZARQUÍS, Graciela y ZACAÑINO, Liliana: “La

Daniel (Compiladores): “Resiliencia y Sub- Resiliencia como Herramienta”, en: ME-

jetividad: Los Ciclos de la Vida”, 1ª Edi- LILLO, Aldo; SUÁREZ, Elbio y RODRÍ-

ción, Editorial Paidós SACIF, Buenos Aires, GUEZ, Daniel (Compiladores): “Resilien-

2004, 360 páginas. cia y Subjetividad: Los Ciclos de la Vida”,

1ª Edición, Editorial Paidós SACIF, Buenos

MANCIAUX, Michel (Compilador): “La Resi-

Aires, 2004, páginas 343-360.

liencia: resistir y rehacerse”, Traducción

Fernando González Del Campo, 1ª Reim-

presión, Editorial Gedisa S.A., Barcelona,

2005, 318 páginas.

SILVA, Lisandro: “Hacia la comprensión del Ur-

banismo, más allá del paradigma Sujeto/

Objeto”, Documento Docente, Curso de

Planificación y Diseño Urbano en La Ciu-

dad Contemporánea, FAU U. de Chile,

Departamento de Urbanismo, Santiago,

1998.

Resiliencia, hábitat residencial y reconstrucción / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 21

Lisandro Silva A. Volumen Nº 25: 11-21

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 21 17-05-2010 10:53:34

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 22 17-05-2010 10:53:34

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO, EN BUSCA DE UNA

DISPOSICIÓN ESPACIAL1

Mauricio Onetto P.2

“La historia de Chile es la historia de su devenir espacial…”3

Tras el terremoto del 27 de febrero del presente año, una de las frases más repetitivas que

se escuchaba en Chile era la de “falta de tiempo”, pero sobre todo la de “tiempo perdido”.

Diversos factores explican esta utilización, la cual fue ocupada de manera transversal en la

sociedad. Desde las autoridades que se acusaban unas con otras por la lentitud o falta de

precisión en la información, hasta el señor que había construido una pared y la había dejado

a la mitad disparaban al viento estas frases. Ciertamente, todas apuntaban a señalar que en

caso de haber tenido un poco más de tiempo se hubiera actuado o prevenido a la población

de mejor forma. Es cierto, el tener un poco más de tiempo, en muchos casos, es sinónimo de

tener la posibilidad de hacer mejor las cosas, de ampliar la posibilidad del éxito, sin embargo,

1 El contenido de esta breve reflexión está inscrita dentro de nuestra actual línea de estudio que trata sobre catástrofes,

memorias y construcción del espacio en Chile.

2 Chile. Doctorante en « Histoire et Civilisations » de L’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (EHESS),

Centre GGH-TERRES. Nuestro trabajo es dirigido por Alain Musset. Master en « Histoire » de l’EHESS de París. Licenciado

en « Historia » Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: maonetto@ehess.fr

3 Jocelyn-Holt, 2008, p 16.

Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 23

Volumen Nº 25: 23-30

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 23 17-05-2010 10:53:34

no de asegurarlo. Y ahí está el primer gran error: culpar al tiempo de no haber otorgado más

posibilidades y “espacios” para haber actuado mejor, es decir, invertir la relación de responsa-

bilidad, dejar que las culpas sean arrastradas por el viento –algo común en Chile– y esconder

con ello esas posibilidades que sí pudieron ser consideradas. En este sentido, pensamos que

nuestro “tiempo perdido” no pasa por una falta de atención con la actualidad o únicamente

por haber actuado tarde, sino por no haber leído con atención las posibilidades que pudieron

ser y se dejaron a un lado. Nuestro “tiempo perdido” es haber elegido lo más simple y rápido,

lo que se vislumbra bellamente, lo que resulta heroico y a la vez superficial, no duradero; en

el fondo, de haber pospuesto una y otra vez nuestro único gran punto en común histórico:

esa eterna relación de amor y odio con nuestra geografía diversa, exuberante y sorpresiva.

En otras palabras, nuestro “tiempo perdido” ha sido nuestra incapacidad de reconocer y reflexio-

nar sobre nuestro espacio, sobre dónde nos situamos, o sea, sobre nuestra disposición espacial.

De una “falsa alarma” a una “falta de alarma”

El día 16 de enero del año 2005 fue un día distinto en la región del Bío-Bío4. El ambiente

de tranquilidad y “normalidad” que se apreció durante el día, cambió repentinamente a eso

de las diez de la noche en la mayoría de las comunas que conforman la región. A esa hora

comenzaron a sonar las alarmas de los bomberos en las distintas localidades –Concepción,

Lebu, San Pedro de la Paz, Penco, Tomé y Coronel–, pero no era una alarma cualquiera, de

incendio o accidente, sino la que advertía que venía un tsunami. Nadie cuestionó esta alar-

ma, sino que por el contrario, se hizo lo que como comunidad se había estipulado ante estas

situaciones de emergencias, es decir, correr hacia los cerros más próximos con tal de “salvar

las vidas”. Los habitantes corrían despavoridos, los gritos abundaban, mientras diversos

medios de transporte como “carretas”, autos y camionetas se llenaban de personas; todo con

tal de escapar de aquel “teatro de muerte” que imaginaban en esos momentos5. Pese a esta

4 La región se encuentra ubicada a 450 km al sur de la capital Santiago.

5 Una mujer de 62 años murió mientras escapaba.

24 Separata / Nº 68 / Mayo 2010 / En busca del tiempo perdido, en busca de una disposición espacial /

Volumen Nº 25: 23-30 Mauricio Onetto P.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 24 17-05-2010 10:53:34

suerte de caos que invadía a la localidad, de igual modo, algunos reporteros gráficos se las

ingeniaron para captar parte de las escenas que se vivían en aquellos minutos.

Lo interesante y “conmovedor” se produjo cuando empezaron a pasar los minutos y el mar

no avanzaba desde la orilla de la playa. Las autoridades, en medio del caos que cundía,

comenzaron a deducir que todo se trataba de una falsa alarma, pero por más que quisieron

claudicar el asunto esa misma noche por diversos medios de comunicación, radio, TV, in-

ternet, teléfono, ninguno de éstos fue lo suficientemente convincente para indicar que no

pasaría nada. La gente pernoctó en los cerros y muchos de ellos no quisieron bajar hasta el

atardecer del otro día. A la mañana siguiente, la noticia corrió por todo el país; todos bus-

caban a los culpables, pero éstos no aparecieron. El problema llegó a ser nacional, lo que

provocó que el propio gobierno de turno saliera a tranquilizar a sus “ciudadanos”.

Luego del caos y para informar al “país” un periodista de televisión que estaba en el lugar

relató lo acontecido de la siguiente forma:

“La verdad es que ha sido una larga y complicada noche acá en la octava región luego del aviso,

todavía no sabemos su origen de un tsunami que ocurriría frente a nuestras costas; menos mal

y gracias a Dios todo se trataba, eso sí, de una falsa alarma, pero tenemos imágenes realmente

impactantes del miedo y del pánico de miles de personas que ante este rumor salieron con lo

puesto de sus casas y corrieron hasta un lugar más seguro… situación que se repitió en Coronel,

Lota, Arauco, San Pedro de la Paz, Concepción, Penco, Tomé, en fin, en todas las comunas que

tienen sus hogares frente a las costas”.6

Hacia el año 1751, una situación similar se vivió en la misma región. Sin embargo, aquella

vez sí se produjo un tsunami que ameritó que el pueblo entero corriera hacia un destino se-

guro y que posteriormente se decidiera cambiar el sitio de la ciudad lo más lejos posible del

mar. Lo interesante se da cuando se yuxtaponen ambas descripciones y notamos que tanto

la escenografía como intensidad de las situaciones es realmente parecida:

6 Este relato y las imágenes sobre lo acontecido se encuentra en el archivo electrónico de canal 13: http://teletrece.ca-

nal13.cl/html/Regiones/Sur/208384.html

En busca del tiempo perdido, en busca de una disposición espacial / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 25

Mauricio Onetto P. Volumen Nº 25: 23-30

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 25 17-05-2010 10:53:34

“(…) se hallaban cercados entre ellas y los más en los patios de las casas queriendo con grandes

fatigas unos saltar las exteriores paredes que aún no estaban caídas, otros a derribar sus puer-

tas de la calle que con el peso de la ruina de las casas que cargaba sobre ellas era imposible el

abrirlas y otros imposibilitados de hacer alguna diligencia pues su cortedad de espíritu los tenía

enteramente sorprendidos e imposibilitados de huir del gran peligro que se experimentaba, el

que se hallaba en la calle ya recobrado de huir al monte, gritaba al paso que corría diciendo el

mar sale de su centro”7.

Más allá de la descripción “anecdótica” o de las continuidades, ruptura o similitud entre

ambos casos, a lo cual podríamos dedicar un artículo entero, lo cierto es que estas descrip-

ciones nos sumergen en un verdadero mundo de preguntas e inquietudes sobre cómo los

habitantes de Chile se han relacionado con su espacio. Decimos “espacio” y no catástrofes

puesto que pensamos que los “conflictos” y “tensiones” suceden con respecto a la relación

con el punto de origen de donde ocurren las cosas, en tanto lo demás, entre ellos los desas-

tres que se den, vienen a ser parte de este mismo proceso un poco inconexo.

En este sentido, más allá de catalogar como “torpeza” o “falta de lectura” al ejemplo presenta-

do –lo cual no creemos fuera así8 –, o únicamente quedarse con que el hecho no fue más que

una suerte de “continuidad histórica” ante la falta de conocimiento sobre cómo enfrentar un

fenómeno natural, nos parece una explicación algo limitada. Pensamos, que hay que exten-

der las reflexiones hacia campos que generen preguntas más sofisticadas que vinculen este

tipo de situaciones puntuales con otras de mayor envergadura. Preguntarse sobre el nivel de

alarma en los que vive esa población, los niveles de seguridad que les genera un paisaje de-

terminado –como los cerros aledaños y sus circuitos–, la influencia del tipo de construcción

y vivienda en la zona o, simplemente, develar los recuerdos que alimentan estas sorpresivas

respuestas podrían convertirse en parte de los ejes de investigación para este caso.

7 Tosca narración de lo acaecido en la ciudad de la Concepción de Chile el 24 de mayo de 1751. Gay, 1852.

8 Considerando que unos días antes en Indonesia hubo un maremoto que descolocó a gran parte del mundo por sus imáge-

nes, nos parece comprensible parte de la respuesta que tuvieron los ciudadanos, lo que complejiza totalmente el estudio

sobre el caso.

26 Separata / Nº 68 / Mayo 2010 / En busca del tiempo perdido, en busca de una disposición espacial /

Volumen Nº 25: 23-30 Mauricio Onetto P.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 26 17-05-2010 10:53:34

Con lo anterior no estamos señalando que el tema del espacio no haya sido considerado por

los habitantes y sus autoridades. De hecho, se puede asegurar con certeza que al territorio

chileno, de una manera u otra, se le ha reconocido como algo importante y muchas veces

determinante –sobre todo ante la regularidad de los eventos catastróficos– dentro de su

población. Es más, creemos que hasta la actualidad –en términos culturales– se ha super-

puesto y otorgado al “espacio” una categoría cuyas propiedades se asimilan a las de un “ente”

–eso sí, algo en desórbita–, posicionándolo tan en lo alto que sólo se le ha podido apreciar

o ver desde la lejanía. Quizás, esto podría explicar esa incapacidad histórica de no poder

aprehenderlo como conjunto, es decir, que no se haya podido establecer una intensidad lo

suficientemente certera para construir una relación íntima o de complicidad con él. Es pro-

pio, pero no íntimo y dentro de esta dialéctica o, quizás para otros, contradicción es donde

se han fundado los márgenes, relaciones y contenidos entre el espacio y los habitantes, los

cuales pensamos marcan una parte relevante de su historia. Tanto en lo “popular” como en

lo “oficial” se registra esta misma suerte de propiedad.

Sin duda, hay una serie de elementos que han ayudado a sacralizar esta relación con el

espacio. En efecto, desde el periodo colonial hubo esta necesidad de elevar la geografía del

territorio chileno a un espacio sideral que lo transformara en algo exclusivo. No obstante,

esto se consagró con diferentes personajes y estudiosos de Chile y el mundo que fueron

destacando este aspecto y no ayudando a generar cuestionamientos que hicieran pensar al

espacio de una manera diferente. Gran parte de estas consideraciones se han producido a

partir de la observación de que Chile gozaría de una geográfica algo dispar o “loca” como

han llamado algunos9, que lo convertiría, según aquellos autores, en un país único en el

mundo lo cual es bastante explotado en los argumentos de los autores. A esto se suman los

eventos de tipo catastrófico que se viven de forma periódica en el territorio –terremotos,

erupciones e inundaciones–, lo que da como resultado que esta concepción se haya mante-

nido con el tiempo. Desde el nacimiento de la república en el siglo XIX, habría comenzado

esta operación mediante una serie de “slogans” que vinculaban esta exclusividad espacial y

9 Subercaseaux, 1999.

En busca del tiempo perdido, en busca de una disposición espacial / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 27

Mauricio Onetto P. Volumen Nº 25: 23-30

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 27 17-05-2010 10:53:34

“eventual” con una posible identidad de los habitantes10. Conceptos como el de “exclusivi-

dad territorial”, “pueblo sufrido” o que el poblador chileno tiene un “carácter telúrico” han

sido desarrollados y explotados en la cultura oral, el folclore y también en la academia bajo

un gran consenso11.

De hecho, esto ha sido también creído y explotado por autores extranjeros como Ortega y

Gasset12 y, en su momento, por personajes destacados en la historia americana como Simón

Bolívar. Este último indicaba lo siguiente en referencia a cómo la naturaleza y aquellos espa-

cios de carácter “histórico-naturales” afectaban el “espíritu” de la población:

“El reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes

y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos de Arauco,

a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república. Si alguna

permanece largo tiempo en América, me inclino a pensar que será la Chilena. Jamás se ha extin-

guido allí el espíritu de libertad; los vicios de Europa y Asia llegarán tarde o nunca a corromper

las costumbres de aquel extremo del universo. Su territorio es limitado; estará siempre fuera del

contacto inficionado del resto de los hombres; no alterará sus leyes, usos y prácticas; preservará

la uniformidad en opiniones políticas y religiosas en una palabra: Chile puede ser libre”13.

Sin embargo, lo cierto es que las grandes reflexiones surgidas, a las cuales no quitamos

mérito e, incluso, compartimos en algunos casos, no poseen un sustento histórico mayor, es

decir, ninguno de los análisis se basa en estudios históricos que se hayan dedicado exclusi-

10 Uno de los artículos del dossier estudia cómo los historiadores liberales del siglo XIX han fomentado una memoria de tipo

telúrica para la nación.

11 Subercaseaux, 1999; Roa y Tellier (eds.), 1993; Keller, 1931; Oyarzún, 1967; Castillo Fadic, 2003; Cf Jocelyn- Holt, 2004,

1997.

12 Ver Ortega y Gasset en “Discurso en el Parlamento Chileno”, en Obras Completas, Tomo VIII, Madrid, Revista de Occi-

dente, 1965; “Porque tiene este Chile florido algo de Sísifo, ya que como él vive junto a una alta serranía y, como él, parece

condenado a que éste se le venga abajo cien veces lo que con su esfuerzo cien veces elevó”, Citado por Castillo Fadic,

2003, p 9.

13 Simón Bolívar, Carta de Jamaica (1815). Citado en Castillo Fadic, 2003, p 29.

28 Separata / Nº 68 / Mayo 2010 / En busca del tiempo perdido, en busca de una disposición espacial /

Volumen Nº 25: 23-30 Mauricio Onetto P.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 28 17-05-2010 10:53:35

vamente al tema y es en este escenario que deseamos contribuir14. Ahora bien, también sería

sugerente verificar desde dónde nace todo esto. Suponer que aquellas impresiones vienen

mediatizadas y generadas exclusivamente desde un foco central, como lo puede ser un dis-

curso construido por una elite –autoridades e intelectuales–, lo cual compartimos de una

u otra forma, sería injusto desde el punto de vista del ejercicio de la comprensión. Quitar

importancia a manifestaciones culturales espontáneas o de mayor alcance popular, como

la que vimos más arriba, sería claramente un error. En el fondo, un primer paso de este

proceso de recuperar el “tiempo perdido” sería reconocer quiénes eran y son los personajes

que se ven involucrados en estas apreciaciones, ¿son los habitantes de cada localidad, son

los pobladores de Chile en su conjunto o son las autoridades, historiadores y académicos

quienes se encargan realmente de construir un discurso sobre el territorio? En el fondo, es

dentro de esta mixtura de posibilidades y preguntas donde pensamos hay que irrumpir

para poder penetrar en aquellas tensiones y disputas que han ayudado a construir la noción

espacial del territorio, lo que involucra al mismo tiempo prestar atención a las diferentes

narrativas, relaciones y/o vínculos sociales, prácticas y divergencias que se han desarrollado

o utilizado con respecto al espacio, ya que es probable que todos los grupos hayan ayudado

a forjar esta visión.

Asimismo, habría que preguntarse por qué ese apego de los habitantes de Chile y sus au-

toridades de pensar que el territorio es especial y exclusivo por los acontecimientos que

presenta. Serán este tipo de enunciados y discursos –de pueblo elegido– los que nublan las

decisiones y generan esa distancia que tenemos hacia el territorio. Efectivamente, somos

un país que debe hacer frente a una gama de sorpresas de la naturaleza, pero la pregunta

sería ¿somos más “especiales” o “exclusivos” que Japón, Italia, Perú o espacios amplios como

Centroamérica, quienes se asemejan o nos superan en cantidad de catástrofes?

14 En cuanto a la historiografía, uno de los estudiosos que reflexionó sobre estos problemas fue Rolando Mellafe, pero sólo

alcanzó a establecer una serie de premisas históricas metafísicas con respecto al territorio, lo cual no respaldó en un tra-

bajo historiográfico de alcance científico. De hecho, el autor mediante una suerte de retórica más bien holística señalaba

que Chile tendría dentro de su “ser” un acontecer infausto, es decir, una identidad desastrosa por “naturaleza”, cayendo

casi en un determinismo histórico-geográfico. Ver Mellafe, 1981, p 127.

En busca del tiempo perdido, en busca de una disposición espacial / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 29

Mauricio Onetto P. Volumen Nº 25: 23-30

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 29 17-05-2010 10:53:35

Para finalizar, nos parece relevante destacar la necesidad urgente de pensar estos temas

desde una mirada amplia. Una mirada que sea capaz de leer no sólo el presente, sino que

también el pasado y los devenires en el tiempo. Con esto apuntamos a lo obligatorio que

se vuelve reunir a diferentes estudiosos, diversas áreas, desde técnicos a historiadores para

que juntos puedan forjar un cuerpo de conocimiento que permita buscar los caminos más

coherentes ante un tema tan complejo como es el del espacio y sus catástrofes.

Bibliografía

CASTILLO, FADIC Gabriel. Las Estéticas Noc- ------ El Peso de la Noche: nuestra frágil fortale-

turnas. Ensayo republicano y represen- za histórica. Buenos Aires, Argentina, Edi-

tación cultural en Chile e Iberoamérica. tora Espasa Calpe, 1997.

Santiago, Chile, Estética UC, Colección

Aisthesis “30 años”, N° 2. 2003. KELLER, Carlos. La eterna crisis chilena. Santia-

go, Chile, Nascimiento. 1931.

GAY, Claudio. Historia física y política de Chi-

le. Documentos sobre la historia, la esta- MELLAFE, Rolando. El Acontecer Infausto en el

dística y la geografía, Paris, chez l’auteur, carácter chileno: una proposición de his-

1852, II, p 484. toria de las Mentalidades. Atenea, Nº 442.

1981.

JOCELYN-HOLT, Alfredo. Historia General de

Chile. Tomo III, Amos, señores y patricios. OYARZÚN, Luis. Temas de la Cultura Chilena.

Santiago, Chile, Editorial Sudamericana. Santiago, Chile, Editorial Universitaria.

2008. 1967.

------ Historia General de Chile. Los Cesares ROA, Armando; TELLIER, Jorge. La invención

Perdidos, Santiago, Editorial Sudamerica- de Chile. Santiago, Chile, Editorial Uni-

na, 2004. versitaria. 1993.

SUBERCASEAUX, Bernardo. Chile o una loca

historia. Santiago, Chile, LOM. 1999.

30 Separata / Nº 68 / Mayo 2010 / En busca del tiempo perdido, en busca de una disposición espacial /

Volumen Nº 25: 23-30 Mauricio Onetto P.

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 30 17-05-2010 10:53:35

EL RIESGO COMO CATALIZADOR: APUNTES SOBRE

REALIDADES Y DESAFÍOS

Aurelio Ferrero1

Desde la segunda mitad del siglo XX, la influencia de la psicología primero y la sociología

después, como disciplinas de análisis del comportamiento humano han superado el campo

de lo personal y llegado a los grupos e instituciones. La búsqueda de una mejor compren-

sión del fenómeno de la interactuación institucional, ha llevado desde entonces a intentar

explicar mejor el papel que a cada organización le toca asumir en un escenario determinado,

utilizando para ello la referencia específica del teatro al establecer los actores y sus roles, en

un escenario ubicado en un tiempo y un espacio dados.

Esta analogía con el teatro puede servir tanto para analizar los hechos pasados, como para

ensayar un escenario aproximado frente a los acontecimientos que eventualmente pudieran

suceder. He aquí la riqueza que encierra este método como recurso del conocimiento y del

aprendizaje, sobre un contexto posible previamente considerado. Posteriormente, las disci-

plinas sociales incorporaron el concepto de interacción en los comportamientos y respues-

1 Argentina. Arquitecto, Investigador y Vicedirector del CEVE, Centro Experimental de la Vivienda Económica (AVE-

CONICET), Córdoba, Argentina. Profesor Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de

Córdoba. Correo electrónico: vicedireccion@ceve.org.ar

Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 31

Volumen Nº 25: 31-40

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 31 17-05-2010 10:53:35

tas, desde una visión sistémica que no consideraba cada funcionamiento por separado, sino

como un complejo interconectado.

Hablar de actores y roles cobra particulares características dentro del análisis multidimen-

sional del tema de la Gestión del Riesgo2, debido a que sobre ella estarán actuando fuer-

temente los atributos temporales que conllevan la amenaza como estado, la urgencia, y

frecuentemente, el colapso.

Los encuentros y seminarios sobre Gestión del Riesgo suenan a veces demasiado acartona-

dos al momento de describir genéricamente los actores y sus roles. Los problemas institucio-

nales y humanos no están suficientemente expuestos sobre la superficie para denunciarlos

cuando fuere necesario, o para construir cuando menos estrategias que incorporen esta

compleja realidad en instancias superadoras.

Los eventuales roles pueden caracterizarse formalmente, de hecho así se presentan los es-

quemas ideales, aunque en la práctica es inevitable que la naturaleza de los diversos actores

responda a patrones inherentes a su naturaleza y al contexto temporal donde se desenvuel-

ven. Al igual que lo hacen los individuos, los desempeños institucionales serán expresión de

impulsos de difícil identificación inicial y previsibilidad. Estudiar objetivamente la naturale-

za de estos impulsos, bucear sus causas e interrelación es un tema pendiente para investigar,

un desafío para colaborar en la búsqueda de una planificación más eficaz, incorporando con

realismo y sustento científico este conocimiento. Identificar, nombrar y definir los intereses

y las tensiones generadas permitirá hacerlos visibles y acercarlos a la superficie del sistema

operativo y decisional.

Este encuentro crítico entre modelos de desarrollo y sociedad, está mucho más avanzado

en otros campos, con más años y confrontaciones teóricas (por ejemplo en Hábitat social,

salud, trabajo y otros). Probablemente, la poca edad de la gestión del riesgo como tema de

2 “Proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas

orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los

bienes y servicios y el ambiente. Acciones integradas de reducción de riesgos a través de actividades de prevención, miti-

gación, preparación para, y atención de emergencias y recuperación post impacto” (SNET, 2002).

32 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / El riesgo como catalizador: apuntes sobre realidades y desafíos /

Volumen Nº 25: 31-40 Aurelio Ferrero

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 32 17-05-2010 10:53:35

las agendas públicas, hace que aún esté teñida de cierta ingenuidad en sus formulaciones

oficiales. No es casual que los más críticos a esta ingenuidad provengan de quienes han

intervenido en experiencias sociales ligadas a sectores vulnerables en otros campos (por

ejemplo, el desarrollo social), donde han enfrentado que debajo de los discursos oficiales

hay un mundo no mostrado de intereses que deforma los esquemas ideales.

Las amenazas irrumpen, y de esta manera, las prioridades de una gestión de gobierno y

sus valores subyacentes en cada lógica de actuación, quedarán expuestos descarnadamente.

Esta coyuntura vertiginosa despojará los hechos de posibles atenuaciones o disimulos, com-

probándose si hay solidez institucional, consistencia en los planteles técnicos, revelando la

fuerza y la direccionalidad del compromiso que cada actor posea.

En ocasiones hemos usado el término “segundo desastre” para nombrar intervenciones que

han sido deficientes, cuando no agravantes, frente a un acontecimiento como los terremo-

tos, las inundaciones, los huracanes o los deslizamientos (por nombrar los más frecuentes

en América Latina). No es que falten ejemplos de actuaciones institucionales, algunas muy

buenas, pero en términos generales, las lecciones aprendidas no parecen evidenciar todavía

las claves para los correctivos a implementar. Prueba de ello es que muchos de los grandes

problemas interactorales que se vieron antes, se repiten ante el asombro de la población

afectada y de la opinión pública mundial. Aún no encontramos el punto de encuentro, como

instancia transformadora, entre la abundante literatura de la Gestión del Riesgo, vista desde

los procedimientos sugeridos, y los informes post-catástrofes que evidencian los desencuen-

tros institucionales surgidos. O a veces hay demasiadas críticas en comparación con pocas

propuestas o compromisos para arriesgar responsabilidades directas.

Parece necesario evaluar con palabras no gratas los sucesos acaecidos, con términos tales

como corrupción, voracidad política, impericia técnica, clientelismo, desconocimiento o

desprecio por las organizaciones naturales, etc., para incluirlos como insumos en el análisis

que proponemos ahondar.

Es oportuno citar al experto Allan Lavell, cuando reflexiona diciendo que desastre es sólo

una materialización -no la única- del riesgo:

El riesgo como catalizador: apuntes sobre realidades y desafíos / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 33

Aurelio Ferrero Volumen Nº 25: 31-40

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 33 17-05-2010 10:53:35

“Resulta más y más claro a nuestro modo de ver, que un desastre representa el punto culminante,

la crisis desatada por un proceso continuo de desajuste del ser humano, de sus formas de asenta-

miento, construcción, producción y convivencia con el medio ambiente natural. En consecuencia,

representa una manifestación del inadecuado manejo del medio ambiente y de la ausencia de prin-

cipios duraderos de sustentabilidad. De ahí que el problema de los desastres no resida tanto en lo

que son los extremos de la naturaleza, sino más bien en lo que son los extremos de la sociedad: la

continua despreocupación por encontrar, por parte del ser humano y la sociedad, mecanismos de

ajuste al medio ambiente que le da sustento y asentamiento3”.

Es notable la diferencia entre los avances logrados de tecnologías “duras” para predecir

amenazas, construir artefactos, reconstruir edificios dañados, por ejemplo, respecto a las

tecnologías “blandas” que identifiquen, propongan y mejoren procedimientos para estos

desencuentros. Sería una limitación que no suscribimos quedarse sólo en un diagnóstico

del divorcio entre la teoría y la práctica; tendremos que ver de qué modo pueden acercarse

elementos apropiados para que los roles desempeñados puedan enlazarse en una construc-

ción positiva, reconociendo todos los componentes.

Reflexionaremos a continuación considerando dos maneras de fragmentar los temas antedi-

chos: Una, en lo temporal, a partir de los momentos en la gestión del riesgo. Otra, conside-

rando los actores sociales y sus tendencias.

En la Gestión del Riesgo, algunos autores clasifican los momentos en: prevención, mitiga-

ción, contingencia, rehabilitación y reconstrucción, pudiendo abrirse aún más componentes

específicos o detallados en cada una de estas instancias. La recurrencia de los desastres ha

instalado en la sociedad, a nivel mundial, el tema de la Gestión del Riesgo no hace mucho

tiempo. Su atributo de temporalidad es la característica que tonaliza cada momento del

proceso. Así como las lógicas de actuación de cada sector contienen una carga determinada,

cada momento trae su impronta en términos dinámicos (períodos dispares: alerta, acelera-

ción, urgencia, tiempos críticos, etc.).

3 Lavell , 1996. En: Ministerio de Educación, República del Perú, 2001, p. 5.

34 Separata Nº 68 / Mayo 2010 / El riesgo como catalizador: apuntes sobre realidades y desafíos /

Volumen Nº 25: 31-40 Aurelio Ferrero

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 34 17-05-2010 10:53:35

En la prevención, por ejemplo, el tiempo es más calmo, es un período que tiene más chance

de esperar, y por lo mismo, de postergar. Sólo cuando hay convencimiento gradual de las

instituciones se puede incorporar el tema más claramente dentro de la agendas, darle un

lugar para el análisis, asignar presupuestos y prever funcionamientos operativos. Los acadé-

micos, estudiosos del tema y las instituciones ad-hoc como los organismos del clima y de la

tierra, los centros académicos y educativos, los de defensa civil y otros, hacen sus aportes.

Sin embargo, todos coinciden que no son suficientemente recibidos.

El problema central para radicar la Gestión del Riesgo es que la temática sea aceptada e

incorporada en cada espacio institucional y en cada ámbito interactoral. Frecuentemente,

es la recurrencia de las amenazas lo que sensibiliza en mayor medida esta radicación en

el seno de la sociedad y sus instituciones, pero aún así, el distanciamiento entre sucesos,

desafortunadamente enfría las facilidades para efectuar cambios. La mitigación, en cambio,

acelera el “tempo” sustancialmente, cuando la amenaza permite una alerta temprana y los

mecanismos preparados -cuando existen- echan a andar.

En la contingencia, el otro de los momentos, la tensión es altísima y obviamente emergerán

con fuerza los acuerdos y los desacuerdos, los estilos diferentes con crudeza: la presión in-

mediata hace casi inexistentes las formas diplomáticas que pueden funcionar en otras oca-

siones. En esta tensión los hechos resultarán de la combinación de poder, de la autoridad,

del manejo de recursos y de la capacidad de la que pueda disponer cada uno de los distintos

actores.

Por eso la importancia de trabajar estos temas del mejor modo posible, allanando caminos,

limando asperezas, en una gimnasia de articulación previa a la llegada de las amenazas,

para que los resultados sean los mejores. Las reiteradas lecciones dicen una y otra vez: un

“antes” no preparado, siempre será un “durante” improvisado y un “después” catastrófico.

En la reconstrucción la presión de la emergencia será menos fuerte, pero las apetencias sec-

toriales tendrán mayor tiempo y ocasión de surgir en busca de hacer valer sus intereses. Los

fondos económicos suelen acudir con presteza de distintos sectores sensibilizados –con las

El riesgo como catalizador: apuntes sobre realidades y desafíos / Separata Nº 68 / Mayo 2010 / 35

Aurelio Ferrero Volumen Nº 25: 31-40

4273 Separata Invi 68 Interior.indb 35 17-05-2010 10:53:35

consiguientes tentaciones– y se logrará planificar, pero nuevamente esto ocurrirá a partir de

los poderes, valores e instrumentos que tenga la sociedad, y de cómo interactúan entre sí.

Este aluvión de ayuda es una oportunidad y un gran riesgo al mismo tiempo. Si existían

impulsos latentes para el cambio, la ocasión los destrabará y podrán darse importantes sal-

tos cualitativos en el desarrollo de los modelos socio-económicos, espaciales, pero seamos

claros: en una o en otra dirección.

La otra manera de reflexionar es considerar la modalidad de funcionamiento o, en otras

palabras, la cultura previa de los actores según de donde provengan y su labor cotidiana. En