Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Módulo MINEDU - Etica PDF

Módulo MINEDU - Etica PDF

Cargado por

Danny Toledo CornelioTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Módulo MINEDU - Etica PDF

Módulo MINEDU - Etica PDF

Cargado por

Danny Toledo CornelioCopyright:

Formatos disponibles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ministro de Educación

José Antonio Chang Escobedo

Viceministro de Gestión Pedagógica

Idel Vexler Talledo

Viceministro de Gestión Institucional

Victor Raúl Díaz Chávez

Secretario General

Asabedo Fernández Carretero

Directora Nacional de Educación Básica Regular

Miriam Janette Ponce Vértiz

Director de Educación Secundaria

César Puerta Villagaray

Pedagogía Coordinación y supervisión general - MED

Serie 2 para docentes de Secundaria Antonieta Cubas Mejía

Procesos socioafectivos Supervisión pedagógica - MED

Fascículo 4: FORMACIÓN ÉTICA Y MORAL Miriam Narváez Rivero

Elaboración

Susana Frisancho Hidalgo

Corrección de estilo - MED

c Ministerio de Educación Teresa Mouchard Seminario

Van de Velde 160, San Borja Diseño y diagramación

Rosa Segura Llanos

Primera edición, 2007

Tiraje: 14 000 ejemplares

Impreso en Empresa Editora El Comercio S.A.

Jr. Juan del Mar y Bernedo 1318

Chacra Ríos Sur, Lima 01

Apoyo en diagramación:

Maité Espinoza Virto

Hecho el Depósito Legal en la Teresa Serpa Vivanco

Biblioteca Nacional del Perú Ilustración y retoque digital:

Nro. 2007 - 00789 Rosa Segura Llanos

Z_S2CREDITOSPED.indd 8 8/21/07 6:44:09 PM

Presentación

Este fascículo aborda el tema de la formación ética

y moral. A lo largo de la historia de la educación,

la formación ética ha recibido distintos nombres:

Presentación ............................... 1 educación en valores, educación para la tolerancia,

Logros de aprendizaje ..................... 2 formación del carácter, educación ciudadana y otros

muchos. Estos son distintos nombres para un objeti-

Primera unidad vo común: desarrollar en los niños y jóvenes aquellos

La ética en la labor docente ............. 3 aspectos que tienen que ver con lo esencial de los

1.1 El sentido de la vida: ética de seres humanos y que permiten construir relaciones

nuestra práctica docente. ............ 5 justas y solidarias.

1.2 La vida diaria como docente: Este objetivo no es nuevo. En nuestra época cobra espe-

cuando los fines y metas de la cial relevancia, nadie cuestiona su importancia y debe

docencia aparecen en la práctica ... 10 asumirse como prioritario en el sistema educativo.

Actualmente tenemos mayor conciencia de la nece-

Segunda unidad

sidad de desarrollar en nuestros estudiantes no sola-

La educación y el desarrollo

mente destrezas y capacidades académicas, sino tam-

de la autonomía ............................ 17

bién valores y actitudes que los convertirán en seres

2.1 Educar en y para la autonomía ...... 18

humanos solidarios, justos, responsables de sus actos,

2.2 ¿Cómo nos convertimos en

cuidadosos de la naturaleza e interesados en respetar

autónomos? Respuestas de

y proteger a los demás. Solo así conseguiremos que

la psicología. ............................ 21

nuestro mundo sea un lugar agradable para vivir, y

2.3 ¿Cómo debería ser

que sea aun mejor para las generaciones futuras.

la educación moral para ayudar

a construir la autonomía desde En este contexto, el objetivo del presente fascículo

la institución educativa? .............. 24 es reflexionar juntos acerca de la formación ética.

Revisa conceptos básicos y algunas teorías relevan-

Tercera unidad tes que nos servirán para entender mejor este tipo

El clima moral institucional y de formación. Pero, sobre todo, queremos que te

la construcción de comunidad .......... 27 ayude a reflexionar sobre tu propia práctica peda-

3.1 La construcción de una comunidad gógica, revisando el sentido de esta, y analizando

moral en la institución educativa.... 28 críticamente la vida en común al interior de la insti-

3.2 ¿Cómo puedo aportar a tución educativa.

la construcción de una comunidad

moral en el aula y en la institución

educativa?................................ 30

Bibliografía .................................. 32

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:3 7/31/07 11:13:40 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Logros de Contenidos del fascículo

aprendizaje • La ética y su importancia para la vida de las personas

• Ética de mínimos y ética de máximos

• Reflexiona sobre su práctica

• Relación de la ética con la vocación/labor docente

docente, identificando sus di-

• Los mecanismos cognitivos que permiten a las personas

mensiones éticas.

justificar su conducta

• Identifica los mecanismos cog- • El proceso de desarrollo moral de los seres humanos

nitivos que las personas usa- • La gestión ética institucional y la creación de comuni-

mos para justificar acciones dad en la institución educativa

incorrectas.

• Reconoce la secuencia a tra-

vés de la cual los seres hu-

manos desarrollamos el juicio

Organizador visual

moral.

• Reconoce las características ÉTICA

de un clima moral institucio-

nal y las consecuencias de

Reflexión crítica sobre los Reflexión sobre las normas

construirlo en la institución principios y valoraciones que de convivencia que sostienen

educativa. dan sentido a la vida. la vida en común.

• Desarrolla una actitud positi-

va hacia el comportamiento

ético y un compromiso perso- Tiene que ver con el respeto a

los derechos de los otros, y nuestras

nal por mejorar como ser hu- responsabilidades para con los

mano y como miembro de una Afecta la propia demás. Afecta la organización

vocación, nuestro dentro de la institución educati-

comunidad educativa. va, la manera en que se maneja

quehacer como docentes y

nuestra realización la disciplina y las relaciones que

como seres humanos. se establecen entre los distintos

miembros de la institución.

Ambos aspectos –el sentido de la propia vida y el

reconocimiento de los derechos de los demás- se van construyendo

a lo largo de la vida. El proceso educativo es esencial.

Lo que sabes del tema

¿Qué sabemos de la ética?

Casi todas las personas creen saber qué es la ética. Muchos afirman que la ética tiene que ver con

el aprendizaje de las reglas de la sociedad o con sus costumbres y tradiciones. Otros piensan que

la ética se identifica con la fe y no entienden ninguna ética fuera de un marco religioso. Algunos

otros creen que la ética es más bien un conjunto de principios universales que deben aplicar todas

las personas y las sociedades. Hay muchas ideas sobre lo que es la ética y muchas veces estas son

distintas y hasta contradictorias unas con otras.

En este panorama, ¿quién tiene la razón? ¿Hay alguna manera de entender la ética que sea mejor o

más aceptable que otras? ¿Qué piensas tú, como docente, al respecto?

Sugerimos que para empezar la lectura de este fascículo intentes recordar qué sabes sobre la

ética y cuáles son tus creencias sobre ella. Nuestra sugerencia es que intentes responder a las

preguntas siguientes: ¿Cómo entiendo la ética? ¿Qué tipo de definición estoy manejando? ¿Creo

2 saber poco o mucho sobre ella?

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:4 7/31/07 11:13:48 AM

Primera unidad

La ética en la labor docente

Propósito de la unidad

El propósito de esta primera unidad es reflexionar sobre la práctica docente y el

sentido de ser docente, de modo que se puedan reconocer las dimensiones éticas del

ejercicio profesional y se comprometa con ellas.

Logros de aprendizaje

• Identifica el concepto de ética en sus dos aspectos.

• Reconoce el concepto de ética de mínimos y ética de máximos.

• Identifica los aspectos éticos de la elección vocacional y de la docencia como quehacer

profesional y se compromete con ellas.

Para empezar, lee atentamente el siguiente caso:

Casandra quiere ser maestra

años que ha terminado el co-

Casandra es una chica de 17

versidad. Sus padres, ambos

legio y debe postular a la uni

a ella y se preocupan por su

abogados, desean lo mejor par n

que Casandra estudie tambié

futuro. El padre sueña con el est udi o de

ar con ella en

derecho, pues aspira a trabaj

orp orarla al equipo de trabajo.

abogados que dirige, e inc a,

ía que Casandra sea abogad

A la madre también le gustar s. Le

ibilidades profesionale

pero está abierta a otras pos o

a fuera médico o arquitecta

agradaría también que su hij y

os. Casandra es su única hija

que se dedicara a los negoci

uro.

ellos desean asegurar su fut

.

tiene nada de eso en mente

Sin embargo, Casandra no ra má s

rido ser maestra, y aho

Desde muy niña ella ha que mu -

su vocación. Le interesa

que nunca está muy segura de

cación y siempre se está ha-

cho los problemas de la edu

Además, hace tres veranos

ciendo preguntas al respecto.

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:5 7/31/07 11:13:50 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

a

untaria dando clases de apoyo

que Casandra trabaja como vol se sie nte fel iz,

ellos, Casandra

niños de escasos recursos. Con

vid a tiene mayor sentido. No se

realizada y encuentra que su s, ni

cina trabajando con papele

imagina encerrada en una ofi sab e

acidad en los negocios. Ella

invirtiendo su tiempo y cap ión

ia en el Perú no es una profes

perfectamente que la docenc ero si se ded ica ra

mucho más din

lucrativa y que podría ganar go, alg o den tro

presas. Sin embar

al Derecho o a administrar em ar

ón es enseñar. Para Casandra gan

de ella le dice que su vocaci es rea liza r-

cho más importante

dinero es importante, pero mu ica su

n con aquello a lo que ded

se como persona, sentirse bie va a

os. Siendo docente, piensa,

vida, tener un impacto en otr niñas

personas a muchos niños y

poder ayudar a ser mejores

ocupan.

cuyo presente y futuro le pre

ique-

puede vivir y ser feliz sin enr

Ella está convencida de que car rera

ni ser feliz eligiendo una

cerse, pero no podría vivir ien den

Aunque sus padres no ent

para la que no tiene vocación. ra

desilusionados de ella, Casand

su decisión y se sienten muy

ad para estudiar educación.

decide postular a la universid

Reflexión sobre la experiencia de Casandra

A partir de esta lectura, reflexiona y comparte tus ideas con otros docentes:

Primero, recapitula los hechos:

• ¿Qué sucede con Casandra en esta historia?

• ¿Qué criterios usa para tomar su decisión vocacional? ¿Qué prioriza y por qué?

Después, elabora tus propias opiniones

sobre la decisión de Casandra:

• ¿Qué opinas de la decisión que tomó Casandra? ¿Te parece la mejor? ¿Sí o no?

• ¿Pudo haber decidido de otra manera? ¿Por qué?

Ahora, aplica tus ideas a la vida cotidiana:

• ¿Qué piensas de las personas que priorizan otros factores (las facilidades de

tener un padre en la misma profesión, el prestigio de la profesión, el dinero

que pueden ganar, etc.) al momento de elegir una carrera?

• ¿Qué razones llevan a las personas a priorizar un factor u otro?

• Si tú fueras Casandra o si estuvieras en una situación parecida, ¿cómo y qué

decidirías, por qué?

• ¿Qué harías en el eventual caso de que tus padres dijeran que no te pagarán

una carrera como educación?

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:6 7/31/07 11:14:03 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

1.1 El sentido de la vida:

Archivo Ministerio de Educación

ética de nuestra práctica docente

Los seres humanos nos caracterizamos, entre otras cosas, por bus-

car un sentido a nuestra existencia. Este sentido lo encontramos

de múltiples maneras: algunas personas lo encuentran en la reli-

gión, otras a través del arte, mientras que otras dan sentido a sus

vidas a través del cuidado de sus familias. Nuestro interés voca-

cional también tiene que ver con esta búsqueda del sentido de la

Archivo Ministerio de Educación

vida: lo que escogemos hacer con nuestro tiempo, aquello a lo que

decidimos dedicarnos en la vida constituye también una manera

de ser felices y darle sentido a nuestra existencia.

Siendo todas las profesiones, ocupaciones u oficios, medios para

ganarse la vida (porque las personas deberían ser capaces de vivir,

decentemente, del producto de su trabajo) estas son principal-

mente actividades éticas, que tienen fines y razones de ser que

van más allá de simplemente producir los medios necesarios para

nuestra subsistencia. Cualquier actividad profesional tiene sen-

Archivo Ministerio de Educación

tido solamente en relación con sus fines y sus metas. Estos son

diferentes para las distintas profesiones, porque cada una de ellas

tiene sus particularidades. Así, por ejemplo, la meta de la medici-

na es prevenir enfermedades, curar a las personas y salvar vidas;

mientras que la del periodismo es mantener a la sociedad y a los

ciudadanos plena y verazmente informados.

El rol social de la profesión y los oficios

Llevando a cabo tales actividades y alcanzando sus metas honra-

damente deberíamos poder ganar dinero y tener una vida decente.

Sin embargo, aunque vivir de nuestro trabajo es deseable y justo,

ser medios para la mera subsistencia de las personas no es la razón

www.technal.es

de ser de las profesiones, pues, como ya hemos visto, estas cobran

sentido solamente en relación a sus metas y fines. La medicina y el

periodismo, para seguir con nuestros ejemplos, no son solamente

formas honradas de ganarse la vida, sino actividades que cumplen

una determinada e importante función social.

La sociedad ha encomendado a los médicos una función muy im-

portante: el cuidado de la salud de las personas. Un médico ne-

gligente que daña o incluso mata a sus pacientes debería rendir

cuenta de sus actos a la sociedad, que es afectada por su mala

práctica. Del mismo modo, un periodista que altera la información

y engaña a la ciudadanía y que va en contra de aquello que es la El ejercicio profesional

razón de ser de la profesión (la veracidad, en este caso) debería

siempre tiene dos caras:

también rendir cuentas frente a la sociedad por su conducta. Cada

actividad humana tiene una razón de ser fundamental.

la búsqueda del bien

común y la realización

personal de cada

ser humano.

5

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:7 7/31/07 11:14:09 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Glosario El aspecto individual de la profesión como parte

del sentido de la vida

• Ética: Reflexión crítica so-

bre los principios y valora- Adicionalmente a este rol social de la profesión, que es muy im-

ciones que dan sentido a portante, una profesión es también una actividad que las personas

la vida y sobre las reglas y hemos elegido –o deberíamos haber elegido- porque la disfrutamos

principios que rigen la vida como seres humanos, porque nos gusta ejercerla, porque nos auto-

en común. Implica deter- rrealiza, nos interesa y da sentido a nuestra existencia. Es decir,

minar racionalmente el porque nos trae felicidad (o lo que podríamos llamar también sen-

bien y el mal. tido de bienestar, el logro de una buena vida). Nuestra actividad

profesional tiene también mucho que ver con esta dimensión de

felicidad y del sentido de la vida.

Vocación viene de la palabra latina vocare, que significa ‘llamar’.

Entonces, la vocación es ese llamado que sentimos las personas

para orientar nuestra vida hacia determinada actividad. En este

contexto podemos comprender plenamente la decisión de Casan-

dra: ella escoge ser educadora porque le gusta serlo, porque la

realiza como persona, porque educar le trae bienestar y felicidad.

Este es el sentido de la verdadera vocación; nada hay más triste y

problemático que ver a una persona elegir una profesión por razo-

nes externas y ajenas a su verdadera vocación y condenarse así a

ejercerla sin pasión.

Podemos resumir estas ideas con el siguiente gráfico:

Aspecto social: búsqueda

del bien común

Actividad profesional

u ocupacional

Aspecto individual:

vocación, realización personal

Los dos aspectos de las actividades profesionales

Actividad

✔ Siéntate tranquilamente en un lugar sin ruido. Relájate y piensa en los años en que de-

bías decidir qué estudiar.

✔ Intenta recordar las razones que te llevaron a elegir la profesión docente. Sé honesto

con tus recuerdos e intenta traer a la mente las ideas y sentimientos que tenías en

aquella época.

✔ Haz una lista con las razones que has recordado.

✔ Intenta clasificar tu lista en tres grupos:

• En el primer grupo, anota todas las razones que tienen que ver con el seguimiento

de tu vocación (por ejemplo: “porque me gustaba”, “porque sentía que me podía

realizar de esta manera”).

• En el segundo grupo, anota aquellas razones de orden social o colectivo, aquellas que

apuntan al bienestar del otro o al bien común (por ejemplo, “porque así podía ayudar a

los niños”, “porque en mi comunidad hacía mucha falta un buen docente en la institución

educativa”).

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:8 7/31/07 11:14:15 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

Recuerda

• En el tercer grupo, escribe aquellas razones que

consideran los elementos externos y pragmáticos No hay razones que

(instrumentales, prácticos) que influyeron en tu sean mejores que otras.

decisión (por ejemplo, “porque mis padres eran Usualmente las decisiones

docentes y me podían ayudar”, “porque podía es- se toman en base a un

tudiar educación en el pedagógico de mi comuni- conjunto de factores, que

dad y me quedaba cerca”). nos parecen relevantes al

✔ Ahora, evalúa tu decisión. ¿Cómo la ves ahora, des- momento de decidir.

pués de todo este tiempo? ¿Qué factores crees que Las personas balanceamos

influyeron decisivamente en tu opción por la carrera estos factores y tomamos

docente? ¿Estás satisfecho de la decisión tomada y la decisión más adecuada

de las experiencias de vida que esta te ha brindado? en base a todos ellos en

¿Por qué? conjunto.

¿Cómo podemos entender los fines de

la profesión docente?

Luego de haber reflexionado acerca del sentido de las profesiones,

podemos afirmar que, como cualquier otra profesión, la docencia

cobra también sentido en función de sus fines. Podemos pregun-

tarnos entonces, ¿cuáles son los fines de la docencia?

El término educar proviene de educere que significa ‘sacar afue-

ra’. Entonces, una manera de entender los fines de la docencia es

precisamente desde esta perspectiva:

La docencia cobra sentido en la actividad de potenciar, actualizar,

cultivar, “sacar afuera”, las capacidades, competencias, valores y

talentos de las personas. En este sentido, la educación es un lugar Archivo Ministerio de Educación

privilegiado para el desarrollo humano.

Como afirma Jerome Bruner (1997)1, la educación abarca mucho más

que los asuntos de currículo o los estándares para la evaluación; la

educación está integralmente vinculada a las metas que la sociedad

Para reflexionar

en su conjunto desea alcanzar, es decir, al tipo de ser humano que

¿Te has puesto a pensar

la sociedad necesita y quiere desarrollar. La educación tiene, pues,

en cuál es el tipo de ser

una responsabilidad pública muy importante, ya que:

humano que nuestra

• Refleja las prioridades y preocupaciones básicas de la sociedad. sociedad necesita? ¿Educas

• Comparte la función formadora de la familia. en función de estas

• Debe apuntar a corregir las desigualdades sociales2. necesidades?

Es desde esta perspectiva que muchos psicólogos y filósofos han con-

siderado a la educación como el espacio fundamental en el que el

desarrollo humano tiene lugar. Por ejemplo, John Dewey consideró

que la meta de la educación es el crecimiento, y casi puede decirse

que hizo a la educación sinónimo de crecimiento. Para Dewey, no

debía restringirse el concepto proponiendo una dirección de creci-

1 Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor aprendizaje.

2 Informe Ethos Nº 4 (2000): vuelta a clases, responsabilidad compartida. Santiago de Chile: Universi- 7

dad Alberto Hurtado.

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:9 7/31/07 11:14:20 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

miento determinada. Piaget, por otro lado, también entendió a la

educación como lugar de crecimiento, aunque para él el crecimien-

to estaba orientado hacia un desarrollo cada vez más pleno y consis-

tente de las funciones cognitivas y afectivas de las personas.

Además de su relación con los fines de la docencia, la ética se vin-

cula a la educación de otras tres maneras, que se derivan directa-

mente de este marco general de los fines de la educación:

• La deliberación ética debería ser parte de cualquier reflexión sobre propuestas y políticas edu-

cativas. Cuando se plantean estas políticas y propuestas, siempre debemos detenernos a pensar

si son justas, si ayudan a la convivencia y si sirven a metas que valen la pena.

• La educación cumple una función moral. La educación no solo debe orientarse a dar cono-

cimientos y desarrollar capacidades, sino también a formar el juicio moral y el desarrollo

ético de los estudiantes.

• La conducta profesional del docente y la gestión institucional de las instituciones educa-

tivas deben estar regidas por principios éticos. Las normas que rigen la vida profesional

docente deberían responder a tales principios.

en

os concluir que la docencia es

A manera de resumen, podem ied ad

Los padres de familia y la soc

sí misma una actividad ética. asu-

niños y jóvenes a los docentes,

en su conjunto confían a los y que

tan éticamente en las clases

miendo que estos se compor es. Des de esta

entre los estudiant

promueven valores morales pro fes ore s se

nte a la escuela: los

perspectiva, la ética es inhere la con duc ta

n, premian y sancionan

relacionan entre ellos, dirige , opi nan

menes, evalúan y juzgan

de los estudiantes, toman exá y jó-

relaciones de los estudiantes

sobre cosas e influyen en las a en

La vida de las personas y la vid

venes en el salón de clases. ens ión éti ca.

siempre una dim

la institución educativa tiene

Archivo Ministerio de Educación

Y entonces, ¿qué es la ética y por qué

es importante reflexionar sobre ella?

A partir de lo leído, podemos entender la ética en sus dos acepcio-

Los dos aspectos nes, como reguladora de la convivencia humana y como reflexión

de la ética: sobre el sentido de nuestra existencia. Así, tomando estas dos

a) Reflexión crítica perspectivas en cuenta, la ética es:

sobre los principios • Una reflexión crítica sobre los principios y valoraciones que dan

y valoraciones que sentido a la vida.

• Una reflexión sobre las normas de convivencia que sostienen la

dan sentido a la

vida en común.

vida.

b) Reflexión sobre La ética es pues una actividad de reflexión, que compromete la

las normas de esencia de lo que somos como personas. La ética se encuentra

tanto en la búsqueda del sentido de la vida, aquello que nos hace

convivencia que felices y nos permite ser lo que somos, como en las regulaciones

sostienen la vida en que nos permiten la vida en común. Dado que las personas no

común. somos islas solitarias, la vida en común implica necesariamen-

te reconocer al otro como ser humano y entender su particular

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:10 7/31/07 11:14:25 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

experiencia vital. Organizarse para convivir y normar dicha con-

vivencia para que sea justa y fraterna con todos es un fin funda-

mental de toda ética. Sin ética, la vida colectiva y la búsqueda

de la felicidad personal no serían posibles.

En su libro Ética Mínima3, Adela Cortina afirma que el pluralismo

moral implica la articulación de dos tipos de ética: una ética cívica

mínima y unas éticas de máximos, este es un engranaje entre míni-

mos de justicia (universalizables y exigibles a toda la humanidad) y Adela

máximos de vida buena o de felicidad (aplicables según los valores Cortina.

particulares y la manera de entender la vida de cada ser humano). (1947- )

Adela Cortina lo explica del siguiente modo:

centrales

del fen óm eno mo ral, la étic a suele fijarse en dos orientaciones

En el conjunto cidad, y en ese sentido

justicia y la orientación de la feli

que serían la orientación de la s mínimos de justicia

plural se trata de establecer uno

entiendo que en una sociedad enden lo que a mí me

s por tod os los gru pos …, grupos que por su parte defi

com par tido a fin de cuentas,

rtu no llam ar uno s má xim os de felicidad o de vida buena;

parece opo eles hace más de

es hum ano s tien den a la felicidad, como ya dijera Aristót

todos los ser intos grupos hu-

sigl os. Tod os los ser es hum anos tienden a la felicidad, dist

veinticinco también cierto es que

os de vida feliz, pero lo que es

manos proponen distintos model Pluralismo querría decir

an unas exigencias de justicia…

todos los seres humanos plante distintas propuestas de

s éticas de máximos que hacen

que en una sociedad hay distinta imos de justicia que se

a feli z, y esa s dist inta s étic as de máximos comparten unos mín

vid

ios4.

concretan en valores y en princip

Para reflexionar

Llevar a cabo un proceso

de reflexión personal sobre

Para que las sociedades puedan funcionar más o menos armónicamen-

los fines de la educación es

te, es necesario contar con ciertos valores compartidos por todos los

importante, pues de esta

miembros de la sociedad. Estos son valores sin los cuales la vida en manera podemos tener un

común simplemente no es posible… estos valores constituyen los míni- juicio más elaborado sobre

mos de los que Adela Cortina nos habla. Los máximos, por el contrario, las prácticas educativas.

están vinculados a la idea de felicidad que persigue cada ser humano Confrontándolas con sus

para sí mismo. Como hay muchas maneras de ser feliz y realizarse fines, podemos darnos

como persona, los máximos no son exigibles… solo son exigibles los cuenta de lo justo o injusto,

mínimos. Ambos aspectos, sin embargo, mínimos de justicia y máximos lo adecuado o inadecuado,

de felicidad son dos aspectos de la ética, importantes para entender lo bueno o malo, de nuestro

su sentido a plenitud. quehacer como docentes.

Como veremos a continuación, la ética, como proceso de reflexión Los fines de la docencia,

crítica, involucra procesos de varios tipos. Tiene que ver con la que parten de reconocer

cultura de las personas y con las metas que se plantean para su la dignidad intrínseca a

vida. Un grupo importante de estos procesos son procesos psico- todo ser humano, así como

lógicos, pues el desarrollo ético involucra juicios, razonamiento, su derecho a educarse5 y a

emociones y sentimientos, los cuales se van desarrollando paulati- desarrollarse como persona,

namente a lo largo de la vida. orientan la evaluación de

nuestra práctica docente y

nos permiten hacer juicios

3 Cortina, A. (2001). Ética Mínima. Introducción a la filosofía práctica. Madrid: Anaya.

4 Ver el artículo electrónico siguiente: http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/vida_sub_simple3/

valorativos, de bueno o

0,1250,PRID%253D7562%2526SCID%253D7564%2526ISID%253D347,00.html malo, sobre ella.

5 Frente a la pregunta ¿quién tiene derecho a educarse? la respuesta actual y casi obvia es “todos”. Sin

embargo, hay que recordar que esa respuesta ha ido trasformándose a lo largo de la historia, y que

hubo épocas y siguen habiendo lugares que negaron el derecho a la educación a determinados grupos 9

de personas: los esclavos, las mujeres, los niños con discapacidad, etc.

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:11 7/31/07 11:14:35 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Actividad

✔ Busca tres definiciones acerca de los fines de la docencia, y compáralas entre sí. Puedes

revisar el proyecto educativo institucional de la institución educativa en la que traba-

jas, algún código de ética de la profesión docente, la Ley General de Educación, un libro

o un artículo sobre el tema, o la página web del Ministerio de Educación del Perú o de

otro país.

✔ Los fines educativos que estos materiales proponen: ¿están entendidos de la misma

manera? ¿Existen semejanzas o diferencias entre la manera de describir los fines de

la educación en los distintos documentos que has revisado?¿Cómo se relaciona esto

con los mínimos éticos que plantea Adela Cortina?

✔ Puedes hacer un cuadro comparativo, en el que escribas las definiciones y conceptos

que sobre los fines de la educación dan cada una de las instituciones o documentos re-

visados.

✔ Luego de estas lecturas, reflexiona: ¿cuáles son o deberían ser los fines de la educación,

para ti?

Páginas web 1.2 La vida diaria como docente:

de interés cuando los fines y metas de la docencia

Aquí hay algunas páginas aparecen en la práctica

web que puedes revisar para

realizar esta actividad: Ahora que ya conocemos cuáles son los fines de la docencia, y

■ www.minedu.gob.pe

cómo esos fines contienen una dimensión ética, vamos a iniciar un

■ www.bantaba.ehu.es

recorrido por algunas situaciones de la práctica docente que son

■ www.alternativa21.org.

relevantes para una reflexión ética y que tienen que ver, preci-

mx/revistas/articulos. samente, con estos fines que hemos identificado. Te proponemos

asp?rev=2&art=10

tener siempre en mente tu propia experiencia como docente y

reflexionar sobre ella conforme se aborden los diferentes temas

en las páginas que siguen.

Para empezar, lee atentamente el siguiente caso:

jar

Casandra empieza a traba

a la que llegó

Cas and ra fue en una ins titución educativa de Lima,

El primer trabajo de procesos

o doc ent e de Cie nci as Soc iales a la que le interesan los

llena de entusiasmo. Com n

er de la vida de su institució

es, Cas and ra est á mu y int eresada en observar y aprend est á par ticu lar -

grupal e nueva

, de sus col ega s y de los est udiantes. Por ser una docent

educativa er de los demás.

su mayor esfuerzo y a aprend

mente motivada a dar de sí

en la institución

nte Cas and ra se encuen tra con diversas situaciones

Sin embargo, rápida me en la institu-

nan y la hac en refl exiona r. ¿Por qué suceden estas cosas

educativa que la cuestio embar-

es con scie nte de que sus colegas no son malas personas. Sin

ción educativa? Casandra , de los que no se habla en

una serie de com por tam ien tos cotidianos que la cuestionan

go, hay

10

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:12 7/31/07 11:14:37 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

re todo, a los

iva y que , sin em bar go, afe ctan la vida institucional y, sob

la institución educat educativa lo siguiente:

andra observa en su institución

estudiantes. Por ejemplo, Cas

za a sus

nden productos de belle

1. Hay docentes que ve a las

bajo, haciendo caso omiso

colegas en horario de tra prohí-

titución educativa (que

normas internas de la ins s), de scu ida ndo

des comerciale

ben este tipo de activida dic ars e a est as

udiantes por de

las necesidades de los est qu é lo ha -

les preguntó por

ventas. Cuando Casandra ab an bie n

que era porque no est

cían, ellas respondieron

pagadas.

nales a

stantemente rifas perso

2. Una docente vende con ne un a nota

no le compra, le po

los estudiantes. A quien

baja en participación.

centes

idamente en algunos do

3. Casandra descubrió ráp tes po r condi-

hacia los estudian

rasgos de discriminación os de profe-

lo, porque son hij

ciones externas, por ejemp o po rque

recursos económicos

sionales, tienen mayores o se

aciones programadas. Est

rinden mejor en las evalu que

mento de seleccionar a los

presenta sobre todo al mo donde

mas artísticos culturales

participarán en los progra a de

os estudiantes, con la ide

siempre actúan los mism irir los ve stu a-

ursos para adqu

que ellos tendrán más rec la op ort u-

, ¿cuándo tendrán

rios. Casandra se pregunta

nidad los otros?

les y mar-

titución educativa en desfi

4. Para representar a la ins má s altos y

a los estudiantes

chas, usualmente se escoge los ha-

y morenos no los llevan o ,

blancos. A los más bajitos

cen desfilar atrás. sus colegas no

ser vó de sde el pri mer día que muchos de

5. Finalmente, Casandra

ob os parecen no

la ins tit uc ión . Lo s baños están sucios y ell

cuidan las instalaciones

de colega por

pa pe les al sue lo. Cu ando ella preguntó a un

notarlo. Ellos mismos bo

tan respon-

ltu ra de un ca ram elo al patio del colegio, él

en vo

qué acababa de botar la realmente no hacía nin

gún daño”.

pa pe lito tan ch iqu ito

dió que “un

sus preocupaciones.

dra es qu e casi nadie hace caso a

Lo que más perturba a Ca san ban de mil ma-

ían no ha be rse dado cuenta o justifica

Muchos docentes inclus

o pa rec siado joven e

. Alg ún co leg a le dijo que ella era dema

neras tales comportam

ien tos siente triste,

ía qu e po día ca mb iar el mundo. Casandra se

cre

idealista, y que por eso imada.

r ha ce r alg o para no sentirse desan

y espera pode

Reflexión sobre la experiencia de Casandra

Primero, recapitula los hechos:

• ¿Qué sucede en la institución educativa en la que trabaja Casandra?

• ¿Por qué a Casandra le llaman la atención los comportamientos de sus colegas? ¿Por

qué se fija en ellos?

11

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:13 7/31/07 11:14:41 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Ahora, podemos establecer algunas hipótesis:

• ¿Por qué crees que Casandra está empezando a sentirse triste y desanimada?

Para finalizar, esbocemos opiniones:

• ¿Qué opinión te merece el comentario del colega de Casandra, que le dice que

es “joven e idealista”?, ¿qué opinas al respecto?

• Si fueras Casandra o si estuvieras en una situación parecida, ¿cómo crees que

te sentirías y por qué?

• Analiza y discute: ¿consideras que las situaciones que Casandra observa en la

institución educativa constituyen problemas éticos? ¿Sí o no? ¿Por qué?

Luego de haber leído la experiencia de Casandra al iniciar su labor

como docente y después de haber respondido a las preguntas pro-

puestas, podemos preguntarnos muchas otras cosas. Por ejemplo,

podríamos querer saber lo siguiente:

• ¿Por qué los colegas de Casandra actúan del modo en que lo hacen?

• ¿Son conscientes de que estos comportamientos son contrarios a los fines de la educación?

• Si no lo son, ¿de qué manera llegan a no reconocer que esas conductas constituyen un pro-

blema?

• ¿Se sienten mal de actuar de esa manera?

A continuación intentaremos reflexionar.

Desconexión moral: Identificando los mecanismos

psicológicos que explican estas conductas

Las personas comunes usualmente se comportan de manera diver-

sa. Muchas veces, -la mayoría de veces, felizmente- las personas

cumplen con aquello que es bueno y justo, respetan y siguen los

Página web acuerdos sociales y no lastiman a los demás. Sin embargo, hay

de interés ocasiones en que nos escudamos en ciertas ideas y pensamientos

para no hacer aquello que debemos hacer y para no experimentar

■ Propuesta de Formación remordimiento ni culpa por no hacerlo.

Ética del Ministerio de

Educación del Perú Los pensamientos que a veces usamos para justificar nuestro com-

http://www.minedu. portamiento son llamados por el psicólogo Albert Bandura: meca-

gob.pe/emergenciae nismos de desconexión moral.

ducativa/xtras/Valores

PaisDemocratico.pdf

¿Qué son los mecanismos de desconexión moral?

■ Artículo de Susana Frisan-

cho acerca de la educa-

¿En qué consisten?

ción en valores en el Perú Las personas hemos desarrollado normas éticas con las cuales re-

http://palestra.pucp.edu. gimos nuestra vida. Estas normas, a las que vamos a llamar están-

pe/?id=132 dares morales, son aquellos principios morales que conocemos,

que asumimos como válidos y que intentamos seguir en nuestro

12

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:14 7/31/07 11:14:50 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

comportamiento. Por ejemplo, un estándar moral es respetar la

vida de los otros. Otro, no lastimar a los demás seres humanos. Un

tercero podría ser el tratar con justicia a las personas. Son están-

dares morales porque implican el reconocimiento de los derechos

de los otros, así como el respeto a su dignidad como seres huma-

nos. Pongamos un ejemplo:

erva de pronto un niño

Mariela, camina por la calle y obs

Una mujer, a la que llamaremos y defiende al niño,

sien do gol pea do por un adulto. Instintivamente se acerca

que est á ándar moral que

ra que es una víct ima de una agresión injustificable. El est

pues con side niños, el no

com por tam ien to de Mar iela es el respetar los derechos de los

está detrás del ada niño tiene

nad ie ma ltra te físi cam ent e a un niño, por ninguna razón (“c

permitir que

derecho a la integridad física”).

Sin embargo, los estándares morales no se utilizan todo el tiempo,

www.infoamerica.org

sino que, por el contrario, los seres humanos somos capaces de

usar muchas “maniobras psicológicas” por las cuales podemos de-

jar de lado dichos estándares y actuar de manera opuesta a ellos.

Usualmente, tal como afirma Bandura, las personas mantenemos

procesos de autocensura moral, hablamos con nosotros mismos

sobre lo correcto e incorrecto de nuestras acciones y nos auto-

censuramos cuando nos comportamos incorrecta o inmoralmente.

Por ejemplo, si lastimamos a alguien a propósito, nos decimos que

estuvo mal aquello que hicimos y que fuimos injustos o egoístas

al hacerlo. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta autocensura

moral puede quedar desconectada de la conducta incorrecta, de

modo que podemos realizar acciones incorrectas sin autocensurar-

nos por ello. Albert Bandura (1925- ).

Bandura, que ha inves- Mecanismo de

tigado mucho estos pro- desconexión moral Ejemplo

cesos, propone cuatro

tipos de mecanismos ■ La reconstrucción de la conducta ■ No estoy robando, solo he to-

cognitivos que sirven a en sí misma, de manera tal que mado este dinero prestado.

ésta no se percibe como inmoral.

la gente para justificar

■ La agencia en la operación o ■ No fui yo solo, todos participa-

el porqué ha cometido

acto, de modo que el perpetra- mos.

actos inmorales, y que

dor puede minimizar su rol en la

nos explican cómo es comisión del daño.

que a pesar de conocer ■ La percepción de las consecuencias ■ No pasa nada si le pegas a tu

lo que es correcto, hay que se derivan de las acciones. hijo, así lo educas, nadie se

ocasiones en que ac- muere por unos golpecitos.

tuamos incorrectamen-

■ Cómo se considera a las víctimas ■ Esos no son personas, son te-

te. Estos mecanismos

del maltrato, devaluándolas como rroristas, merecen lo que les

tienen que ver con: seres humanos o culpándolas por pasa.

lo que se les hace.

13

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:15 7/31/07 11:14:51 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

La desconexión puede ocurrir a través de redefinir conductas da-

ñinas como aceptables mediante la justificación moral, la compa-

ración social ventajosa y el lenguaje eufemístico. Puede enfocar-

se en la agencia y el actor, de modo que los perpetradores logran

minimizar su rol en la producción del daño mediante la difusión

o el desplazamiento de la responsabilidad. Puede involucrar tam-

bién minimizar o tergiversar el daño que sigue de las acciones

perjudiciales, de modo que la persona ya no percibe que las accio-

nes son dañinas. Por último, la desconexión puede incluir también

Glosario el deshumanizar o culpar a las víctimas del maltrato.

• Cognitivo: Relativo a la

cognición. Vinculado al ¿Cuáles son, específicamente, estos mecanismos?

pensamiento.

Los ocho mecanismos de desconexión moral que Bandura propone

son los siguientes:

• Justificación moral. • Desplazamiento de la

• Minimización, ignorancia o responsabilidad.

distorsión de las consecuencias. • Difusión de la responsabilidad.

• Lenguaje eufemista. • Deshumanización.

• Comparación ventajosa. • Atribución de culpabilidad.

A continuación presentamos estos mecanismos uno por uno:

La justificación moral:

A través de este mecanismo, la con- Por ejemplo:

ducta se hace personal y socialmen- • “Robé, pero era para comprarle sus zapatillas a mi hijo y no

te aceptable al presentarla como hacerlo pasar vergüenza”.

sirviendo a propósitos loables. • “No pagó lo que debía pero estuvo bien, porque era la única

manera de salvar la empresa”.

• “Está bien torturar si con eso consigues que la persona confie-

se. Hay que acabar con el crimen por cualquier medio”.

Minimización, ignorancia o distorsión de las consecuencias:

A través de este mecanismo, las con- Por ejemplo:

ductas pueden tener diferente apa- • “Mi hijo no es un delincuente, solo es un poquito movido”.

riencia según cómo se les nombre. • A los civiles asesinados en la guerra se les llama “daño cola-

teral”.

• Los animales no son asesinados, sino “beneficiados”.

Lenguaje eufemista:

Este mecanismo funciona a través Por ejemplo:

de la ignorancia o la minimización • “¿Qué va a pasar si te copias? No afectas a nadie con eso”.

de los efectos del comportamiento. • “No pasa nada si tiro esta basurita a la calle, es una cosa chiquita

que no ensucia”.

• “A nadie le hace daño un golpe de vez en cuando. No pasa nada si

se les pega a los niños, nadie se muere por eso”.

14

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:16 7/31/07 11:14:53 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

Comparación ventajosa:

Mediante este mecanismo, los com- Por ejemplo:

portamientos se ven de una u otra ma- • “No, yo no soy borracho, solo tomo unos traguitos de vez

nera según con qué se les compare. en cuando. Borracho es mi vecino que perdió su trabajo por

tomar”.

• “Lo mío no es corrupción. Corrupción es la del gobierno, lo

mío es chancay de a medio en comparación”.

• “La violencia está justificada porque incluso las democra-

cias se formaron con violencia, y más fuerte que esta”.

Desplazamiento de la responsabilidad:

Implica oscurecer o minimizar la Por ejemplo:

activación de la persona en el daño • “Yo seguía órdenes, no eran mis ideas”.

que causa.

• “A mí el jefe me dijo que firmara”.

• “Yo no hice nada, veía que los demás hacían, sí, pero yo no

me metí”.

Difusión de la responsabilidad:

Se difumina la responsabilidad por Por ejemplo:

división del trabajo o por conducta • “No es culpa de nadie. Todos participamos”.

colectiva .

• “Yo solo firmaba los informes. Era otro el que los llevaba a

su destino. Yo no sabía quién los escribía ni para qué eran”.

• “Yo apliqué la inyección pero no saqué la medicina malo-

grada, el doctor que operó debe saber o la enfermera que

tomó la presión, también el departamento de compras que

compró en mal estado y el director del hospital que sabía y

no avisó”.

Deshumanización:

Este mecanismo implica alterar la Por ejemplo:

percepción que construimos de las • “No hemos matado personas sino gusanos comunistas”.

víctimas, al despojarlas de su condi-

• “Los indios son seres sin mente ni corazón, no piensan ni

ción de seres humanos o sus carac-

sienten como nosotros”.

terísticas como tales.

• “Esos son animales”.

Atribución de culpabilidad:

Se considera a las víctimas culpables Por ejemplo:

de los daños que reciben. • “Esta bien que les de SIDA a los homosexuales porque son

todos unos promiscuos”.

• “Ella se lo buscó, por vestirse tan provocativamente”.

• “Son pobres porque son ociosos”.

15

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:17 7/31/07 11:14:55 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Evaluando lo aprendido

✔ Inicia esta actividad analizando qué mecanismos de los que propone Bandura están o podrían

estar presentes en los comportamientos que Casandra ha observado en sus colegas de la ins-

titución educativa en la que trabaja. Enumera cada situación de la experiencia de Casandra,

e identifica los mecanismos cognitivos que sus colegas pueden estar usando para justificar su

comportamiento.

✔ En base a lo leído sobre los mecanismos de desconexión moral que plantea Bandura, identifica

un ejemplo de cada uno que esté vinculado a tu práctica educativa. Puede ser un ejemplo de

tu propia experiencia (un mecanismo que tú hayas usado alguna vez, por ejemplo) o de la ex-

periencia de otras personas. Haz un listado de estos ejemplos, indicando el tipo de mecanismo

que está en juego en cada uno de ellos.

✔ Luego, haz una reflexión más general sobre alguna experiencia de tu vida cotidiana que para ti se

encuentra vinculada a la ética. ¿Te encuentras a ti mismo usando alguno de los mecanismos pro-

puestos por Bandura, para justificar tu comportamiento? ¿Cuáles y por qué?

✔ Si has descubierto que has utilizado alguna vez —como nos sucede a todos en realidad— alguno

de estos mecanismos para justificar comportamientos que podrías cambiar, establece una meta

de cambio para alguno de estos comportamientos. Analiza a fondo el mecanismo que usas, e

identifica un argumento contrario que puedas usar para combatirlo. Te ponemos un ejemplo

para te guíes:

Situación ejemplo Mecanismo Ejemplos de argumentos contrarios

involucrado para combatir el mecanismo

■ “Sí, los despedí sin avi- ■ Comparación ■ “No importa lo que hagan los otros, eso no

sar, pero al menos les ventajosa hace que lo que yo haya hecho esté bien”.

di un cuarto de sueldo; ■ “Los demás pueden actuar incorrecta-

otros no hacen eso cuan- mente y yo no tengo por qué compor-

do despiden” tarme como ellos”.

✔ Ahora identifica tu propio ejemplo, combátelo con un argumento contrario y proponte estar más

alerta para evitar utilizar el mecanismo en el futuro cuando no sea justo o adecuado hacerlo.

Reflexionando sobre lo aprendido (metacognición)

1. En esta sección has aprendido: (escribe tres ideas que hayas adquirido al leer esta parte del

fascículo):

Idea 1 Idea 2 Idea 3

2. A partir de lo aprendido en esta primera parte, ¿qué compromisos te has planteado para me-

jorar como docente? Escríbelos en una hoja aparte.

3. Los cambios personales son un proceso. ¿Cómo vas a monitorear tu propio progreso en el avance

de este compromiso? Escribe dos criterios que vayas a utilizar para evaluar tu progreso:

Criterio de Criterio de

evaluación 1 evaluación 2

16

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:18 7/31/07 11:15:58 AM

Segunda unidad

La educación y

el desarrollo de la autonomía

Propósito de la unidad

El objetivo de esta unidad es reflexionar sobre la autonomía como un fin educativo,

identificar la secuencia evolutiva a través de la cual los seres humanos nos convertimos

en autónomos y analizar brevemente el tipo de educación que contribuye al desarrollo

de la autonomía.

Logros de aprendizaje

• Identifica el concepto de autonomía y el de heteronomía.

• Reconoce la secuencia universal de desarrollo moral.

• Analiza y valora el rol de la educación en el desarrollo moral de las personas y se com-

promete con él.

Para empezar, lee atentamente:

la responsabilidad

Casandra reflexiona sobre

fesora, Casandra se dio cuen-

Durante sus labores como pro tos

estudiantes eran muy distin

ta rápidamente de que los

ban mayor seguridad personal;

unos de otros. Algunos mostra ta-

mplo, cuando hacían alguna

otros, mucho menos. Por eje o hab ían llegado

preguntar cóm

rea y Casandra se acercaba a

estudi antes simplemente borraban

a esa respuesta, muchos

ando —por la pregunta de Ca-

su respuesta como locos, dud

samiento. En lugar de defen-

sandra— hasta de su propio pen

la, dudaban de lo que habían

der su respuesta o explicárse

ta de Casandra significaba que

hecho y asumían que la pregun

su respuesta estaba mal.

n de que muchos estudiantes

Casandra se dio cuenta tambié ían

por sus acciones. Cuando hac

no asumían responsabilidad ían lo

decían que todos hac

algo inadecuado, simplemente les

entando que otra persona

mismo, o se excusaban argum

Sorprendida como estaba, se

había dicho que lo hicieran.

17

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:19 7/31/07 11:16:02 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

n así,

nta de que alg uno s de sus colegas actuaban tambié

cue

asombró aun más al darse las cosas solamente para

ndo res pon sab ilid ad por sus decisiones o haciendo

no asumie

evitar una sanción.

en le dijo que

ntó un poc o por eso . Lo conversó con una amiga, qui

Casandra se desale

eso se llamaba heteronomía.

Reflexión sobre la experiencia de Casandra

Recapitulemos los hechos:

• ¿Qué le ocurre a Casandra en esta parte de la historia?

Ahora, desarrollemos algunas hipótesis:

• ¿Por qué crees que Casandra se desalentó al observar a los estudiantes y algunos de sus

colegas?

• ¿Qué puede haber pasado con estos docentes y estudiantes para que actúen de la ma-

nera en que lo hacen?

Relacionemos ahora lo leído con nuestra vida como docentes:

• ¿Qué tipo de educación promueve este tipo de conductas? ¿Por qué?

• Si fueras Casandra o si estuvieras en una situación parecida, ¿qué harías?

Archivo Ministerio de Educación

2.1 Educar en y para la autonomía

Como hemos visto hasta ahora, la educación es un importante fac-

tor de desarrollo y su rol fundamental es ayudar al niño a actuali-

zar, “sacar afuera”, sus talentos y capacidades. Desde esta pers-

pectiva, la verdadera educación consiste en crear las condiciones

necesarias para que las funciones cognitivas y afectivas de los ni-

ños y jóvenes maduren y se desarrollen. Muchos autores, entre los

que se encuentran Jean Piaget y Lawrence Kohlberg, entendieron

a la educación como el espacio por excelencia en el que los niños

y jóvenes desarrollan su pensamiento y su juicio ético, de tal ma-

nera que se vuelven cada vez más capaces de hacer elecciones

autónomas.

En este contexto, ¿cómo entendemos el concepto de autonomía?

Glosario Autonomía significa “gobernarse uno mismo”, es decir, partici-

par en la generación de las reglas con las cuales vamos a regir

• Evolutivo: Que implica

cambio o transformación nuestras vidas. Este concepto se opone al de heteronomía, que

orientados a una meta. significa “estar gobernado por lo de afuera”. Mientras que una

persona heterónoma es aquella que se rige por normas y valo-

res generados externamente (por ejemplo, normas adquiridas

18

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:20 7/31/07 11:16:18 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

acríticamente por las costumbres y/o la tradición, por el uso

de premios o por el temor a un castigo), una persona autónoma

logra manejar su conducta por razones internas, es decir, por

un proceso de razonamiento, juicio y deliberación. La psicología

evolutiva nos indica que si bien los niños son heterónomos por

naturaleza, los adolescentes y, sobre todo, los adultos deberían

haber alcanzado la autonomía. Todo niño, inicialmente heteróno-

mo, puede y debe desarrollarse hasta alcanzar una moral autó-

noma: es deber de la educación brindarle las oportunidades para

avanzar en este desarrollo.

Autonomía no es relativismo

Es importante señalar aquí que el concepto de autonomía debe

diferenciarse del de relativismo. Estar gobernado por uno mismo

y construir la propia regla moral no quiere decir construirla de

cualquier manera, ni significa que cualquier regla moral que se le

haya ocurrido a una persona es aceptable y valiosa. Por el contra- Glosario

rio, la autonomía, entendida como autodeterminación, requiere y

conlleva necesariamente la capacidad de argumentar y de rendir • Autonomía: Significa “go-

cuenta tanto de nuestras motivaciones como de los fines de nues- bernarse uno mismo”, par-

tras elecciones, desde un marco que reconozca principios éticos ticipar generando las re-

universalizables. Esto es especialmente importante cuando estas glas y normas con las que

vamos a organizarnos y

elecciones tienen consecuencias para la vida de otras personas,

que regirán nuestra vida.

pues la autonomía implica también el reconocimiento de nuestra

interdependencia.

¿Y qué significa universalizable?

Reconocer un principio ético universalizable implica que este principio puede considerarse válido para

todos, con independencia de los contextos y las particularidades de cada persona. El principio es exigible

en toda circunstancia. Como lo siguiente no puede exigirse a todos los seres humanos, quedan fuera del

ámbito de lo universalizable:

a) Las preferencias personales, aquello que es prerrogativa personal, por ejemplo, gustos e incli-

naciones arbitrarias, tales como preferir los helados de vainilla sobre los de chocolate, querer

pasar el tiempo libre leyendo o desear usar un determinado corte de pelo.

b) Las convenciones o acuerdos sociales a los que llega un grupo, por ejemplo, no permitir usar

falda a los varones en una determinada cultura, o considerar inadecuado vestirse de rojo du-

rante una ceremonia de velorio y entierro.

Ni las preferencias personales ni las convenciones sociales son universalizables debido a que no pueden

exigirse a todos los seres humanos. En el terreno de los gustos o preferencias individuales no puede ha-

ber legislación ni regulación. Uno no puede estar equivocado, ni tener la razón sobre lo que al otro le

gusta o escoge como forma de organizar su vida, pues la organización de la propia vida y lo que a cada

persona le produce felicidad vale para cada uno y no puede exigirse a nadie más. En este sentido, los

valores personales expresan simplemente nuestras diferencias como personas, aquello que nos gusta o

que preferimos sobre otras cosas.

19

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:21 7/31/07 11:16:25 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Por otro lado, en el terreno de los acuerdos o convenciones sociales

las personas hemos creado normas y reglas para convivir de manera

razonable. Por ejemplo, tenemos reglas de cortesía, reglas sobre

cómo debemos vestir, y reglas de tránsito, las que son costumbres y

normas socioculturales que pueden ser modificadas si el grupo o la

autoridad lo decidieran. Estas reglas o convenciones sociales son de

cierto modo arbitrarios, pues pueden modificarse por acuerdo o tra-

dición; siempre podrá llegarse a otros acuerdos, tener otras reglas,

o seguir una tradición diferente.

Para reflexionar En contraposición, cuando hablamos de principios universalizables,

estamos entrando a un terreno distinto, un terreno que no está su-

Ahora vamos a pensar jeto a justificaciones legales, ni a gustos locales o costumbres, sino

en los valores morales, que responde solamente a su propia naturaleza ética, es decir, a la

las convenciones y las exigencia de que la regla moral que se usa valga sin restricciones

preferencias personales. para todos los demás. El imperativo categórico6 de Kant es un ejem-

plo de este tipo de principio.

Actividad

✔ De manera individual, dedica unos 10 minutos a pensar en tus propios valores, especial-

mente aquellos que tienen relación con tu labor docente. Utiliza la tabla que se adjunta

más abajo. Debajo de cada columna escribe el valor que corresponda, según tu criterio

(te damos un ejemplo para que te guíes).

✔ Luego, reúnete con algunos colegas para discutir lo que pusiste en las columnas, y

compararlo con lo que escribieron tus compañeros. Algunas ideas para llevar a cabo la

discusión son:

• ¿Cuál es la diferencia entre un valor convencional, un valor personal y un valor moral?

• ¿Estamos todos de acuerdo con las categorías escogidas? (Es decir, ¿hay alguien que

piensa que lo que el compañero clasificó como valor personal, debería ser más bien

un valor moral, o viceversa?).

• ¿Encuentran discrepancias de este tipo entre su forma de clasificar los valores y la de

sus estudiantes? Pongan ejemplos y discútanlos.

• ¿Qué hacen para manejar estos conflictos cuando aparecen en la institución educativa?

✔ Discute con tus colegas las principales conclusiones.

Valores personales Valores Valores morales

socio-convencionales

■ Me gusta vestirme de ■ En nuestro colegio no se ■ Tratar a los demás como nos

negro. permite que los estudiantes gustaría que nos trataran.

llamen a los docentes por su

nombre.

20 6 El imperativo cartegórico de Kant puede entenderse en esta formulación: Actúa de tal manera que la regla de conducta que determina tu vo-

luntad pueda valer también como regla para todos los demás seres humanos.

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:22 7/31/07 11:16:27 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

2.2 ¿Cómo nos convertimos en autónomos?

Respuestas de la psicología

Imagen tomada de: www.unige.ch

La autonomía no es algo que se logre de la noche a la mañana. Por

el contrario, se trata de un proceso largo de desarrollo que toma

varios años y que requiere de la estimulación del ambiente.

Desde la psicología, Jean Piaget es el primero en tener una aproxi-

mación evolutiva al problema del desarrollo moral, planteando con

claridad que la moral se construye por un proceso de desarrollo

individual, en estrecha conexión con el medio social.

Desde su perspectiva, la moral se conceptualiza como un sistema de

reglas, cuya esencia debe buscarse en el respeto que el individuo va

adquiriendo y desarrollando hacia esas reglas.

A través de la observación directa del juego en los niños, Piaget

llega a la conclusión de que existen dos morales distintas, una

moral de obligación o heteronomía, y una moral de cooperación Jean Piaget (1896-1980).

o autonomía, las que resultan del desarrollo del respeto mutuo

entre los individuos. Por respeto mutuo entiende Piaget el senti- Para Piaget existen dos

miento recíproco por el cual cada individuo atribuye a los demás

morales distintas: la

un valor equivalente al suyo, considerándolos por ello como sus

iguales. Este es el proceso que permite al niño aceptar las consig-

de obligación, llamada

nas y reglas -por ejemplo, las reglas de un juego- como producto heteronomía, y

de un acuerdo entre sus miembros y jugar cooperativamente. El la de cooperación,

respeto mutuo engendra la moral de cooperación. llamada autonomía.

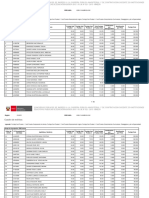

En este cuadro pueden verse las diferencias entre la heteronomía y la autonomía:

CUADRO 1: COMPARACIÓN ENTRE LA HETERONOMÍA Y LA AUTONOMÍA, SEGÚN PIAGET

HETERONOMÍA AUTONOMÍA

Punto de Las cosas son como la persona las ve. El sujeto Puede tomar diferentes perspectivas y colo-

vista es egocéntrico y no puede salir de su propio carse en el lugar de los otros para ver las cosas

punto de vista. como los demás las ven.

Criterio Viene del exterior (de lo que otros dicen, man- Las reglas se crean por acuerdo mutuo. La mo-

moral dan o desean). La moral es fundamentalmente ral es fundamentalmente de cooperación.

de obligación.

Responsabi- Juzga los actos en función de las consecuen- Toma en cuenta las intenciones al momento de

lidad cias, principalmente consecuencias físicas. No juzgar un acto.

logra tomar en cuenta las intenciones.

Respeto por El respeto es unilateral. Lo dicho por el adulto El respeto es mutuo, se respeta a la autoridad

la autoridad es sagrado y no se puede discutir. Las normas y también a los pares. Se empieza a valorar

tienen valor solo cuando vienen de los padres las propias opiniones y las de los compañeros.

o de alguna persona con autoridad. Estos últimos adquieren gran importancia.

Reglas Las reglas se conciben como sagradas e intan- Las reglas surgen en base a acuerdos. Al com-

gibles. No se pueden cambiar, pues son de ori- prender que las reglas se crean, comprende

gen adulto. El niño acepta las cosas “porque lo que pueden modificarse. Acepta las reglas en

dijo el adulto”. función a las necesidades del grupo. Hay ma-

yor comprensión de las normas.

21

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:23 7/31/07 11:16:31 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Lawrence Kohlberg, quien continúa y extiende el trabajo de Pia-

Imagen tomada de: www.gse.harvard.edu

get sobre el razonamiento moral, plantea que los individuos rees-

tructuran su pensamiento acerca de cuestiones sociales y morales

a medida que desarrollan su estructura cognitiva desde lo más

concreto hasta lo más abstracto. De esta manera, los diferentes

niveles morales por los que atraviesan las personas implican dife-

rencias cualitativas en su desarrollo cognitivo, pues no se centran

en contenidos morales específicos sino en las consideraciones que

las personas usan al resolver un problema moral y la lógica con la

que articulan y explican sus argumentos.

Kohlberg ha identificado tres niveles básicos de juicios morales,

los que van desde interpretar las reglas en términos de las con-

secuencias concretas (principalmente consecuencias físicas tales

como castigos), pasan por juzgar lo justo o injusto con conformi-

dad a las expectativas personales y al orden social, y llegan hasta

Lawrence Kohlberg (1927-1987). el desarrollo del punto de vista universal, que define principios

morales con validez independiente de la autoridad de los grupos

que mantienen tales principios, y de la identificación (cercanía o

aprecio) que cada quien tenga con esos grupos. Kohlberg llamó y

describió a estos niveles como sigue:

1) Nivel Pre-Convencional: a este nivel los niños responden a las reglas culturales sobre lo bue-

no y lo malo, pero interpretan estas reglas en términos de las consecuencias concretas de las

acciones, principalmente consecuencias físicas o hedonistas tales como castigos, premios, feli-

citaciones, o intercambios de favores, o en términos del poder físico (para pegar y castigar) de

aquellos que enuncian las reglas. En otras palabras, están motivados a actuar por los premios

o sanciones en lugar de estarlo por algún principio moral.

La justicia usualmente se entiende como retribución (“ojo por ojo, diente por diente”). Por

ejemplo, es frecuente que los niños en esta etapa consideren justo devolver la misma cantidad

de golpes a alguien que los agredió primero.

Los niños que están en el nivel pre-convencional perciben a los problemas morales desde los

intereses concretos de las personas involucradas en ellos. Para ellos lo correcto suele ser lo

que uno siente y desea. Los niños y niñas en esta etapa no han desarrollado aún un concepto

pleno de los principios que hacen que algo sea correcto e incorrecto y, al tener limitaciones

para entender la perspectiva de las otras personas, están motivados en su toma de decisiones,

principalmente, por sus propias necesidades. En general, para juzgar las acciones suelen no

tomar en cuenta las intenciones de las personas, ni las consecuencias que la acción tiene (por

ejemplo, si produce malestar o hace daño a otros) para los demás o para ellos mismos.

2) Nivel Convencional: en este nivel, mantener las expectativas de la propia familia, grupo o na-

ción se percibe como valioso en sí mismo, independientemente de las consecuencias inmediatas

y obvias. La actitud no solamente es de conformidad a las expectativas personales y al orden

social sino también de lealtad hacia él, una actitud de mantenimiento, apoyo y justificación de

este orden, y de identificación con las personas y grupos que están involucrados en él.

Es muy común que los niños de este estadio consideren que la fidelidad a sus amigos (el

grupo de pares) es más importante que el respeto a una norma. Por ayudar a un compañero

22

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:24 7/31/07 11:16:32 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

o por cumplir con lo que sus amigos esperan de ella o él, los niños y las niñas van muchas

veces en contra de lo que los docentes esperan o lo que piden las normas escolares. Una

situación frecuente es, por ejemplo, dejar copiar en un examen para ayudar a sus amigos

a aprobar el curso.

Dado a que este estadio es parte del desarrollo, resulta muy importante que los docentes

comprendan que su labor formadora consiste en ampliar el punto de vista de los estudiantes

para ayudarlos a reconocer los diferentes elementos presentes en las situaciones que viven.

Por ejemplo, el docente puede ayudar al estudiante a reconocer la necesidad de convivir

armónicamente en un grupo, los sentimientos que puede provocar en el docente el compor-

tamiento de los estudiantes, el sentido de las normas o los efectos a largo plazo de la cultura

del plagio y de la copia.

A medida que maduran en su desarrollo, los adolescentes pueden llegar a razonar desde un

punto de vista legal. Esto implica ser capaces de reconocer la importancia de las leyes y nor-

mas. Sin embargo, muchos de ellos pueden interpretarla literalmente, y tener dificultades

para analizar su sentido, sobre todo, cuando esta entra en conflicto con un derecho humano

o un principio moral fundamental. En este caso, la labor docente debe enfocarse a construir

con los estudiantes un punto de vista más amplio que no solo incluya las normas y leyes y la

necesidad de obedecerlas sino sobre todo, el sentido de las normas y los principios morales

que deberían sustentarlas.

3) Nivel Post-Convencional: a este nivel, denominado por Kohlberg “de principios”, hay un

esfuerzo claro por definir valores y principios morales que tienen validez y aplicación con

independencia de la autoridad de los grupos o personas que mantienen tales principios, e in-

dependientemente de la propia identificación de las personas con esos grupos.

Lo importante de este nivel es que en él, las personas logran percibir la sociedad en la que

viven no como la única ni como la mejor, sino como una más en un conjunto de sociedades

posibles. De esta manera, logran reconocer la importancia de los acuerdos sociales y, más

adelante, pueden asumir un punto de vista universal basado en principios morales universali-

zables para juzgar los conflictos éticos.

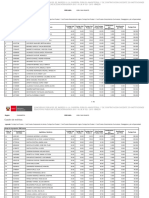

En el siguiente gráfico se resumen estos estadios:

Se juzga en función de las consecuencias concretas de las ac-

Nivel ciones (principalmente físicas), y se dejan de lado los intereses

Pre -Convencional sociales o una noción trascendente de justicia. Corresponde a

un periodo de edad hasta aproximadamente los 9 años.

Niveles de Los problemas morales se enfocan desde la perspectiva de

desarrollo moral ser un miembro de la sociedad. Se prioriza el acatamiento

Nivel a las reglas y el cumplimiento de las expectativas socia-

según Lawrence Convencional les. Este nivel corresponde al periodo de la adolescencia,

aunque la gran mayoría de jóvenes y adultos medios de

Kohlberg nuestras sociedades se ubican dentro de él.

Los problemas morales se ven desde una perspectiva que va

Nivel más allá del grupo social. No priorizan las leyes y las reglas,

Post - Convencional sino los principios morales que las sustentan. En sus investi-

gaciones, Kohlberg encontró que ninguna persona antes de

los 20 años llegaba a alcanzar este nivel.

Resumen de niveles de desarrollo moral según Lawrence Kohlberg

23

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:25 7/31/07 11:16:34 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

2.3 ¿Cómo debería ser la educación moral para

ayudar a construir la autonomía desde la institución educativa?

Como ya hemos visto, el desarrollo moral es un proceso complejo

que involucra varios aspectos. El razonamiento moral es uno de los

aspectos más importantes. El razonamiento moral es un aspecto

cognitivo del desarrollo moral de las personas que también invo-

lucra aspectos afectivos, tales como la empatía, la vergüenza y

otras emociones morales y aspectos de construcción de la propia

identidad.

Con esto en mente, podemos decir que la educación moral no es

simplemente la clarificación de los gustos o preferencias individua-

les, ni tampoco la adquisición simple de las normas sociales. Por el

contrario, una educación que apunte a lograr un verdadero proceso

de desarrollo moral debe tomar en cuenta:

a) Los esfuerzos que hacen los estudiantes para razonar tomando en cuenta valores contradic-

torios y las necesidades de las personas.

b) La calidad de las relaciones colectivas establecidas y el tipo de disciplina empleada en la

escuela.

Desde esta perspectiva, la educación moral enfatiza la reflexión,

Archivo Ministerio de Educación

el razonamiento, la toma de roles, la deliberación, la resolución de

problemas y la capacidad para hacer elecciones autónomas.

La mejor manera de construir autonomía desde la institución edu-

cativa es creando una escuela democrática en la que todos, docen-

tes y estudiantes, tengan voz y voto y participen de un ejercicio

constante de toma colectiva de decisiones. Como veremos en la

tercera parte de este fascículo, el clima moral de una institución

educativa es análogo al clima social de cualquier otra institución, es

decir, un clima basado en el tipo de relaciones entre las personas,

la distribución del poder y la clase de procesos empleados para la

toma de decisiones. Para lograr una auténtica educación moral, la

institución educativa debe convertirse en una comunidad política

Páginas web y, en la medida de lo posible, regirse por medios democráticos. Es

de interés importante incorporar a los estudiantes en la toma de decisiones

■ Artículo de Georg Lind so- respecto a eventos de la vida real, especialmente acerca de la or-

bre la evaluación de com- ganización y vida de la institución educativa.

petencias ciudadanas

http://www.mineduca-

cion.gov.co/1621/arti- 2.3.1 El manejo de la disciplina

cle-87300.html

■ Videos para la forma- Los tipos de sanciones que se usan en la institución educativa pue-

ción moral: http://www. den contribuir o no al desarrollo de la autonomía. La disciplina

huascaran.edu.pe/web- moral es una disciplina que educa, que está orientada a que los

tvpublico.htm estudiantes entiendan el porqué de su conducta y el sentido de

las normas. No se trata solamente de modificar conductas ni de

24

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:26 7/31/07 11:16:37 AM

Fascículo 4: Formación ética y moral

hacer que obedezcan las reglas por temor, sino de lograr que ge-

neren y vayan interiorizando las normas y se hagan responsables

Para reflexionar

de su propio comportamiento. Se enfatiza el rol del estudiante en

el proceso de disciplina y en la búsqueda de soluciones para los El tipo de disciplina que

conflictos. rige en la escuela puede

contribuir al desarrollo

Todos aquellos recursos que otorgan responsabilidad al estudian- moral de los estudiantes

te para el manejo de su propio comportamiento colaboran en la o, al contrario,

construcción de una disciplina adecuada. Por ejemplo, si en un dificultarlo.

aula hay dos estudiantes que son muy buenos amigos pero que se

distraen cuando están juntos porque conversan demasiado, inte-

rrumpiendo el trabajo propio y el de los demás, el docente puede

verse tentado a usar su autoridad para castigar a los estudiantes,

ponerles un jalado en conducta, o separarlos de alguna manera

dentro del aula. Sin embargo, una mejor alternativa es razonar

con ellos, hacer que se den cuenta de que su conducta representa

un problema colectivo (distraen a los demás, perturban el trabajo

en grupo, etcétera) y llegar juntos a soluciones que se probarán Glosario

luego para evaluar su funcionamiento.

• Razonamiento moral:

Ya en 1932, Piaget planteaba seis tipos de “sanciones” orientadas Ejercicio que nos per-

a fomentar la autonomía, es decir, la generación de normas colec- mite reflexionar sobre

tivas y la construcción de responsabilidad. Estas “sanciones”, que nuestros valores y orde-

él llamaba “sanciones por reciprocidad”, van unidas a la coopera- narlos en una jerarquía.

ción, y ya no revisten un carácter puramente externo, sino que se • Juicio moral: Producto

interiorizan en la medida que los sujetos van comprendiendo los del razonamiento moral,

lazos de reciprocidad que los unen a sus semejantes. Lo importan- la posición que la per-

te es que no existe aquí una creencia absoluta en la sanción, sino sona asume sobre lo co-

que lo importante es subsanar los lazos de reciprocidad que han rrecto o incorrecto de un

sido deteriorados. Los seis tipos de sanciones por reciprocidad, hecho o situación

que fomentan la autonomía de las personas, son los siguientes:

• Exclusión temporal o permanente del grupo: el propio grupo decide que la persona que ha

cometido la falta no puede formar parte del grupo.

• Recurrir a las consecuencias directas y materiales del acto: por ejemplo, no tener pan para

desayunar cuando no se ha querido ir a comprarlo.

• Privar al culpable de lo que está abusando: por ejemplo, quitar al niño(a) el objeto que ha mal-

tratado, hasta que él mismo decida que puede jugar con dicho objeto de manera adecuada.

• Reciprocidad simple: hacer al niño lo mismo que ha hecho, cuando esto sea posible.

• Restitución: reparar la falta, por ejemplo, ayudar al estudiante a arreglar el cuaderno de

un compañero que rompió.

• Censura: explicar por qué ha roto el lazo de solidaridad y por qué la conducta que ha tenido

afecta al grupo y la confianza que este tenía en ella o él.

25

Z_Serie 2 fasciculo 4.indd Sec1:27 7/31/07 11:16:43 AM

Pedagogía / Serie 2: Procesos socioafectivos

Evaluando lo aprendido

✔ En base a lo leído acerca de la disciplina moral y la construcción de autonomía desde la escue-