Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco

2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco

Cargado por

salvadororamaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco

2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco

Cargado por

salvadororamaCopyright:

Formatos disponibles

1

IDENTIDAD YGNERO

Maria Paola Scarinci de Delbosco

La autora presenta las formas de relacin entre el varn y la mujer consideradas por

distintos autores en diferentes perodos histricos y diversas tradiciones. Hace

referencia a contextos cruciales: el refuerzo de la estructura familiar que gener el

cristianismo, y posteriormente los antecedentes y la difusin de los movimientos

feministas. En ellos distingue sucesivas etapas: el reclamo de derechos civiles, la

paridad total entre los sexos, el protagonismo y la autonoma femenina, y la idea de

gnero como la construccin sociocultural de la identidad sexual independientemente

del dato corpreo. El trabajo concluye sealando dos aspectos: la esencia de lo

femenino y la riqueza de la apertura al otro sexo.

Introduccin

La historia de las relaciones entre el hombre y la mujer dista mucho de ser un recorrido

lineal que vaya desde el sometimiento total hacia una cada vez mayor presencia. La

realidad ha sido y es ms compleja que esta simplificacin ideolgica, pero para

comprobarlo habr que desechar el filtro deformante con que se observa el pasado, y

por qu no?, tambin el presente. Una mirada serena nos mostrar, por un lado, la

compleja realidad de las relaciones humanas, y por otra parte la clara presencia

femenina en la historia de la vida cotidiana.

Hacer posible la vida en todas sus dimensiones no es una tarea menor: la dilatada

importancia de la historia poltico-militar, que ha ocupado largamente el horizonte de

los estudios historiogrficos, cede desde hace un tiempo el lugar a la historia de la vida

privada. Es en esta realidad cotidiana en donde es trascendente la presencia y la

actividad femenina, tanto que es justo decir que sin las mujeres la vida hubiera sido

imposible, no slo en la procreacin de las vidas nuevas sino en el mantenimiento de la

vida de todos. La preparacin y conservacin de alimentos, el conocimiento y uso de

hierbas medicinales, la educacin de nios y jvenes en el cuidado del cuerpo, en los

pequeos quehaceres y habilidades domsticas, la narracin de cuentos e historias que

han pasado lentamente de una generacin a la otra, as como la iniciacin en la vida de

piedad y la enseanza de oraciones nuevas o fruto de la tradicin: todo esto y mucho

ms es la contribucin de las mujeres a la continuidad viva de la cultura. Pero no sera

justo no recordar tambin el aporte femenino a las artes, muchas desde la poesa, sobre

todo religiosa, y la literatura, algunas desde la pintura y escultura, pero muchas ms en

ese arte menor del bordado de tapices, manteles y vestimenta, que nos han permitido

conocer detalles de la vida de todos los das de otras pocas.

Lo que sigue es una recorrida histrico-cultural de los contrapuntos de estos encuentros

y desencuentros del hombre y de la mujer en su comn tarea de llenar de vida la tierra y

de dominarla.

1.- Las relaciones entre los sexos y sus variaciones

Desde siempre algo pasa entre el varn y la mujer. Y no se trata slo de amor.

2

Unas cuantas afirmaciones serias de autores clsicos junto con su contracara cmica nos

permiten, con buena aproximacin, confirmar que los contrastes entre el mundo

femenino y el masculino no son una novedad de la modernidad ni mucho menos. As lo

vemos en los textos de los pensadores tanto como en el contenido de comedias y

epigramas. Tampoco el ansia de la mujer por su emancipacin y su participacin plena

en el mundo pblico, tradicionalmente dominado por los varones, es algo indito, como

tampoco lo es la habitual desconfianza del varn hacia el mundo imprevisible de la

mujer. Es claro, entonces, que la armonizacin de sus recprocas diferencias en una

convivencia pacfica y enriquecedora es ms bien una conquista, no un punto de partida.

Ser interesante recorrer rpidamente la historia para interpretar con ms equilibrio los

reclamos y las conquistas de nuestro tiempo.

An fuera de la tradicin judeo-cristiana, nos encontramos con expresiones que

manifiestan con igual fuerza el contraste y la tensin entre los sexos, como la que se

atribuye a Pitgoras, filsofo y matemtico del s. VI a.C.: existe un dios bueno que

hizo la luz, el cosmos y el varn, y existe un dios malo que hizo las tinieblas, el caos y

la mujer... En realidad Pitgoras no dej nada escrito, pero su fama de misgino y las

costumbres casi monsticas de su comunidad hacen verosmil la atribucin de esos

conceptos a su persona. Se entiende entonces por qu esta frase le sirvi a Simone de

Beauvoir para encabezar su larga obra: Le deuxime sexe

1

, texto que constituy por

muchos aos la biblia del feminismo del s. XX. Las palabras atribuidas a Pitgoras

describen hiperblicamente el mundo masculino y su aspiracin al dominio de todos los

mbitos reconocidos de una cultura: la luz de la racionalidad, el cosmos de las artes y la

objetividad de la justicia, para dejar a la mujer la oscuridad de las entraas y de lo

afectivo, junto con el caos de los sentimientos y de las pasiones.

Tambin algunas comedias de Aristfanes, s. IV a.C., tocan el tema de los contrastes

entre varones y mujeres, proponiendo situaciones en las que, frente al evidente fracaso

de la gestin masculina de las cosas pblicas, son las mujeres las que buscan

alternativas tanto ante el problema de la guerra como vemos en Lisstrata

2

como en

el de la organizacin de la sociedad, que se resuelve con la participacin poltica de las

mujeres en Las mujeres al Parlamento

3

. Es claro que la propuesta de Aristfanes no

quiere ser realista, pero el efecto cmico est garantizado por lo absurdo de la solucin

que sus comedias presentan; lo ms interesante del caso es que en ambas las mujeres no

carecen de poder, pero se ven obligadas a ejercerlo de forma oblicua, a travs del

engao o de las redes del amor y de la seduccin. Y esto se debe a que la organizacin

del espacio pblico en el mundo occidental ha estado, por lo general, en manos

masculinas.

En Lisstrata, literalmente la que disuelve los ejrcitos, la trama narra cmo las

mujeres griegas deciden establecer una alianza entre ellas, dejando de lado las

tradicionales enemistades que dividan las ciudades, para convencer a sus respectivos

hombres de dejar de trenzarse en guerras sangrientas que, adems de obligarlas a una

prolongada soledad, cosechan intilmente las jvenes vidas que a ellas tanto les cuesta

criar y educar. Es clara la funcin materna, y de ella sale la fuerza femenina que es

1

BEAUVOIR, SIMONE DE. Le deuxime Sexe. Paris: Gallimard,1949.

2

ARISTFANES. Lisstrata. Madrid: Ctedra, 1997.

3

ARISTFANES. Las mujeres al parlamento. Madrid: Ctedra, 1996.

3

capaz de oponerse al podero del varn. El elemento cmico de la comedia reside en el

recurso femenino a la huelga conyugal, para la cual es requerido un frreo juramento

que obligar a las mujeres a no acceder a los requerimientos pasionales de los maridos,

as como de los dems hombres, hasta tanto no se firme un definitivo tratado de paz. En

Las mujeres al parlamento la salvacin poltica de la ciudad es intentada por las

mujeres frente a la evidente ineptitud de los hombres para el gobierno; pero finalmente

las leyes que ms interesarn a las legisladoras femeninas sern las que les aseguren la

atencin amorosa de los hombres cuando ya no tengan los encantos de la juventud. Se

nota aqu la mirada masculina sobre la mujer, caracterizada por la reduccin del mundo

de ellas a lo sentimental, en donde se encuentra el fundamento de su poder sobre los

hombres, pero tambin se percibe algo de las relaciones entre los sexos, con espacios

propios delimitados, de donde el efecto cmico garantizado por la salida de las mujeres

del encierro domstico hacia el mundo pblico.

En La condicin humana

4

Hannah Arendt analiza esta situacin en detalle, mostrando

cmo, en la sociedad griega y en la romana, a las mujeres y a los esclavos se les

destinaba un tipo de actividad invisible, por estar ligada a la supervivencia biolgica

de las personas o a la produccin de instrumentos. En cambio, el campo de la accin,

es decir, de la actividad libre y racional, estaba reservado al varn como algo ms

acorde a su capacidad. Esta distincin al mismo tiempo nos explica ciertos insistentes

lugares comunes sobre las relaciones entre el mundo femenino y el masculino y nos

permite descubrir tambin los fundamentos culturales de una civilizacin

androcntrica, de la que los occidentales somos herederos.

Pero hubo otras civilizaciones, como la mesopotmica desde el tercer milenio a.C. o la

fenicia, que atribuyeron a la mujer un espacio importante en la actividad comercial y en

la posesin de tierras, como resulta de algunos contratos que nos han quedado en las

famosas tablitas de Elba y otros documentos.

Tambin en el corazn de la pennsula itlica en el s. IX a.C, los Etruscos constituan

una sociedad en la cual la mujer se encontraba integrada perfectamente con el varn,

teniendo una fuerte estructura familiar, como se aprecia de la estructura de las

necrpolis y por la gran cantidad de objetos de uso femenino de exquisita hechura,

como espejos, peines, joyas imitadas hoy por muchos orfebres y artesanos. Refuerza

esta imagen de una mujer aceptada al lado del varn no slo la presencia de numerosos

sarcfagos que representan tiernamente a cnyuges unidos ms all de la muerte, sino

tambin las palabras irnicas de algn historiador romano del s. III a.C, que acusaba a

los etruscos de banquetar con sus mujeres. An entre los romanos, que limitaban la

presencia femenina a lo domstico, nos encontramos con figuras femeninas fuertes,

como la de Cornelia, la madre de los Gracos, que hace residir en su maternidad la

verdadera gloria y no en adornos materiales; tambin en la poca imperial muchas

mujeres se trenzan en la trama del poder, haciendo uso de ese poder oblicuo, que es

sumamente eficaz justamente por ser menos visible.

La irrupcin del Cristianismo signific una sustancial modificacin en la consideracin

de la mujer en el mbito del Mediterrneo, reforzando tambin la estructura de la

familia. La estabilidad del vnculo matrimonial, que es ahora smbolo de la unin fiel de

Cristo con la Iglesia, marca la fundamental dignidad tanto del hombre como de la mujer,

4

ARENDT, HANNAH. La condicin Humana. Barcelona: Paids, 1975. (1 ed. 1958)

4

como ya San Pablo lo haba afirmado en Gl. 3,28. Inclusive el modo de vestir revela

cundo una mujer se ha hecho cristiana: adems de ser univira, es decir: casada con

un solo hombre, viste con recato, y no con los lujos y la ostentacin de las patricias

paganas. En cuanto a la situacin de los esclavos, que muchas veces son los que inician

en la fe a sus amos, estos ltimos, admirados por la rectitud y honestidad de su

conducta, al convertirse, los respetan como personas y les otorgan la libertad.

Muy lejos de querer ser un panorama exhaustivo de la condicin femenina en la

historia, estas referencias slo sirven para mostrar ha existido diversidad en las

relaciones entre varones y mujeres y diferentes ubicaciones del rol de la mujer en la

sociedad. Esto nos permite sobre todo restarle crdito a la teora de un supuesto complot

universal masculino contra la mujer, complot que le habra impedido sistemticamente

el acceso a los lugares-clave de la sociedad, lo cual justificara sin duda una actitud

beligerante contra el varn para restablecer el equilibrio. Lo que acabamos de afirmar

constituye la base terica de muchos feminismos de nuestro tiempo. El anlisis de las

distintas modalidades de los feminismos nos permitir comprender contra qu se

combate y cules son los costos y los beneficios de cada postura. Despus nos ser

posible focalizar la atencin en las necesidades permanentes de los seres humanos y

reconocer, frente a los innegables cambios culturales y tcnicos de los tiempos, el

camino viable para la convivencia armoniosa de los dos sexos, en la cual la diferencia es

fuente inagotable de crecimiento.

2.- Privilegio y servicio: la divisin funcional de las tareas

Antes de proceder a analizar los cambios culturales y tcnicos que alteran los roles

recprocos de varones y mujeres en las distintas culturas, tomemos en consideracin la

funcin respectiva de varones y mujeres sobre la base de sus diferentes capacidades.

Reconstruyendo las normas y costumbres que regulan el trato entre varones y mujeres y

su ubicacin en cada sociedad, podra deducirse que la jerarqua y los privilegios del

varn estn siempre ligados por lo menos en su origen a circunstancias histricas o

geogrficas en las cuales su superioridad fsica en cuanto a fuerza y tamao son

valoradas y consideradas indispensables para la supervivencia del grupo humano al que

pertenece. De manera simtrica, en lugares o circunstancias en donde la supervivencia

no depende de la lucha contra el medio o donde las nuevas vidas son particularmente

necesarias, ser la mujer la que goce de un trato preferencial por su capacidad de

engendrar. Esta capacidad femenina podr ser simbolizada tanto positivamente en el

culto a la madre tierra, diosa frtil y favorable, como negativamente, cuando las

capacidades femeninos se asocien a las de una diosa terrible y cruel, cuyos poderes

ocultos pueden tanto dar vida como matar. La diosa Kali, sedienta de sangre, puede ser

un ejemplo. A esto hay que aadir que en cada sociedad se atribuye distinta importancia

a tareas similares segn la situacin concreta en que se vive, y esta diferencia repercute

en las personas encargadas de realizarlas. Si por ejemplo tomamos en consideracin la

actividad de prender el fuego o de recoger agua para cocinar, no tendr la misma

relevancia en una sociedad urbana industrializada, donde esas necesidades estn

aseguradas en la misma infraestructura con las redes de acueducto y de gas, que en

poblaciones nmades en las que tiene en cambio dramtica relevancia, absorbiendo en

su solucin una parte importante de las actividades de sus miembros. Esto sugiere que

las tareas que tienen que ver con el agua y el fuego, para decirlo simblicamente,

5

tendrn distintas valencias en las dos formas de sociedad; as tambin se asignar un

valor distinto a los miembros del grupo que se dediquen a esas actividades. Este tema ha

sido bien analizado por Hannah Arendt en La condicin humana, y tiene una

confirmacin antropolgica en los estudios de Margaret Mead y otros.

As y todo, podemos decir que los privilegios que rodean una funcin son el signo del

reconocimiento de la utilidad de tal funcin en el grupo social; por eso cada sociedad,

segn sus necesidades ms indispensables, prodigar mayores cuidados a los individuos

o a los grupos cuyos servicios ms valore. Todo esto se da por lo menos en la fase

fundacional de la sociedad. Es sin embargo probable que los cambios de circunstancias

no repercutan inmediatamente en la estructura social. sta, trabajosamente lograda a lo

largo de muchas generaciones y por lo tanto muy profundamente arraigada en las

costumbres de las personas, tiende a modificarse con mayor lentitud

3.- Los movimientos feministas

3.1.- Los derechos cvicos, econmicos y culturales de las mujeres

Sin duda la revolucin industrial marca el comienzo de grandes transformaciones en la

sociedad occidental de tal manera que, describiendo solamente las realidades nuevas

que van apareciendo a lo largo de casi dos siglos de cambios incesantes, no haramos

otra cosa que mostrar el proceso de generacin de nuestra sociedad actual.

La gran revolucin que afect el modo de producir y de consumir modific tambin a

quienes producan y consuman, cambiando sus roles recprocos en la sociedad.

Efectivamente, la tradicional divisin de tareas basada en las modalidades especficas

del varn y de la mujer se ve rpidamente remplazada por la intercambiabilidad

prcticamente total entre los dos, tanto que en el campo laboral se empieza a hablar

genricamente de mano de obra, porque en las nuevas tcnicas de produccin

industrial es insignificante que esas manos sean femeninas o masculinas. Esta realidad

no poda tardar en alterar tambin las relaciones entre los dos sexos en el seno de la

familia, aunque el proceso fue ms lento.

Sobre todo en los perodos de posguerra el problema de la asignacin de los roles

respectivos sola agudizarse, y el reclamo femenino por un trato ms equitativo con el

varn se apoyaba en la evidencia de su capacidad de trabajo similar a la del varn, por

haber soportado ellas el peso de las tareas habitualmente desarrolladas por los varones

durante la forzada ausencia de stos. Estos reclamos pronto se organizaron en

movimientos con fundamentacin terica y plataforma de accin.

Los primeros objetivos claros han sido los derechos cvicos y econmicos de la mujer,

objetivos presentes ya en los Cahires de Dolances des Femmes escritos por Mlle. L.F.

de. Kralio durante la Revolucin Francesa. En ellos se reclamaba frente a la

incompleta formulacin de los derechos humanos del 1789. Este texto inspir a Olympe

de Gouges, literata y revolucionaria, su Dclaracion de Droits de la Femme et la

Citoyenne (1791); su autora, por otra parte, fue vctima de sus propios reclamos de trato

igual, porque Robespierre no se apiad de su condicin femenina y la envi a la

guillotina en 1793. Luego, tanto el perodo del Directorio como el gobierno de

Napolen borraron por un tiempo prolongado toda la cuestin. El movimiento por los

derechos femeninos prosigui entonces en Inglaterra, liderado por Mary Wallstonecraft,

6

quien haba publicado ya en 1792 A Vindication of Rights of Women y luego por

Emmelyn Pankhurst, centrado sobre todo en los derechos educativos, cvicos y

econmicos de las mujeres.

Pero la comprensin terica del problema de la incompleta presencia femenina en el

mundo pblico fue enfrentada por un pensador liberal, John Stuart Mill, quien en 1869

public The subjection of Women, que reconoce tres tipos de reclamos: los de carcter

econmico, como la paridad de retribuciones para ambos sexos y la admisin a todo

tipo de profesin sin discriminaciones; los de carcter jurdico, como la plena igualdad

de derechos civiles, y los de carcter poltico, como la admisin al electorado y a la

elegibilidad.

Algo empez a modificarse cuando en los EE.UU. a partir de la segunda mitad del siglo

XIX las mujeres fueron admitidas a los estudios terciarios profesionales y a principios

del siglo XX en las universidades. Simultneamente en Francia algunas mujeres

literatas reclaman para s la misma libertad de la que gozan los artistas varones; el caso

de la poetisa y escritora Aurore Dupin es paradigmtico. Bajo el pseudnimo masculino

de George Sand y vestida como varn, frecuenta todos los ambientes bohemios en claro

desafo a las restricciones vigentes para las mujeres en la vida pblica, as como en su

diario ntimo se jacta de su intensa vida sentimental, que la uni a artistas famosos

como Musset y Chopin, desafiando aqu las restricciones de orden sexual.

El desarrollo de las actividades reivindicatorias tom matices diferentes segn las

tradiciones sociales y culturales de cada lugar. En Inglaterra, por ejemplo, se acentu

sobre todo la lucha a favor del sufragio universal, y el movimiento se llam por esa

razn de las sufragistas. Los primeros resultados positivos se vieron con la concesin

del voto a las mujeres en Nueva Zelanda en el 1893, en Finlandia en 1906, en Noruega

en 1907, en Suecia y Dinamarca en 1915. Mientras tanto en Inglaterra las activistas

encarceladas, bajo el liderazgo de Emmelyn Pankhurst, emprenden una huelga de

hambre, y en las calles las manifestaciones de simpatizantes proceden a sentadas y hasta

actos de violencia. En Amrica, el primer pas que reconoce el derecho al voto a las

mujeres es Mxico en la nueva constitucin del 1917; en ese mismo ao tambin la

Rusia de la revolucin bolchevique admitir el voto femenino. Lo mismo suceder

despus de la Gran Guerra de 1914-18 en unos cuantos pases europeos: Austria,

Inglaterra, Hungra, Holanda, etc, y U.S.A.; para Italia, Francia, Argentina y otros habr

que esperar la Segunda Guerra Mundial de 1939-45.

En este clima general de inauguracin de nuevas posibilidades de participacin

femenina en el mundo de los hombres, no sorprende que se enfatice lo que las mujeres

tienen de igual a ellos y se tienda a dejar de lado toda diferencia. Esta tendencia va

tomando cada vez ms fuerza hasta convertirse en una verdadera teora feminista.

3.2.- El feminismo de la igualdad

La realidad del feminismo propiamente dicho no debe buscarse, sin embargo, en estos

episodios que culminan con las distintas conquistas femeninas de los derechos civiles y

polticos hasta la primera mitad del siglo XX, sino ms bien a partir de los aos 60.

Efectivamente, este nuevo perodo de luchas feministas ya no consiste en el reclamo de

derechos sino en la eliminacin de toda forma de discriminacin y hasta de distincin

7

entre los sexos. Textos inspirados en el ya clsico Le deuxime sexe de S. de Beauvoir

demuestran cmo la historia escrita por varones y una sociedad construida por varones

hacen que la mujer sea siempre el otro sexo. A esto hay que aadir el hecho de que en

la mujer la naturaleza pesa mucho ms que en el individuo varn debido a la biologa de

la procreacin, fenmeno en el cual el individuo-mujer es devorado por la especie desde

sus mismas entraas.

La solucin propuesta para que la mujer pueda disponer de s y proyectar su libertad es

la rebelin y el rechazo de la naturaleza, porque en la mujer mucho ms que en el varn

la liberacin se llama antiphysis

5

, es decir, lucha contra la naturaleza. Esta lucha

reconoce inmediatamente los dos primeros eslabones de la cadena que ata a la mujer: el

matrimonio y la maternidad. Sern estas dos realidades, entonces, las que deben ser

destruidas en primer trmino. El texto de S. de Beauvoir orient en este sentido a ms

de una generacin de mujeres en su lucha por una total equiparacin con el varn.

Tambin otros estudios de carcter antropolgico como los de M. Mead de los aos 40

y 50, Sexo y temperamento y Male and Female, sirvieron para respaldar la teora de la

construccin cultural del ser masculino y femenino y su relacin.

El feminismo inspirado en estas ideas suele llamarse feminismo de la igualdad puesto

que su finalidad es hacer desaparecer toda forma de distincin entre el ser mujer y el ser

varn en todos los mbitos posibles. Coherentemente con este cometido, se llega a

manifestaciones simblicas un tanto teatrales como la quema ritual de corpios en

U.S.A, o el rechazo a la distincin entre seora y seorita en ingls Mrs. y Miss

reemplazada por la genrica denominacin Ms. equivalente al masculino Mr.: el

uso de Ms. define una postura social, cultural y poltica. As se hacen llamar las

integrantes del movimiento Womens Liberation.

La leader feminista norteamericana Betty Friedan, autora de The Feminine Mystique

(1963), pone en evidencia el estado de frustracin de la mujer comn, ama de casa,

madre abnegada y esposa fiel; estas afirmaciones harn que la liberacin femenina

empiece a considerar la necesidad de una verdadera revolucin sexual. Segn esta

tendencia, la doble moral sexual tcitamente aceptada por la sociedad occidental, que le

otorga al varn una casi ilimitada libertad de ejercicio, debe y puede superarse

eliminando las consecuencias femeninas del sexo. La pldora Pinkus se convierte en

cierto modo en un smbolo de la liberacin femenina del yugo de la reproduccin. A

travs de la utilizacin de la anticoncepcin y del aborto voluntario, afirmados como un

derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, empieza un revolucionario cambio

de significacin social de la sexualidad femenina. Adems del efecto desestabilizante

sobre la estructura familiar, cuyo impacto ir en aumento en las generaciones sucesivas,

la contrapartida de estas actitudes extremas y beligerantes en favor de una paridad total

entre los sexos tiene como efecto inmediato, por lo menos en U.S.A. la casi total

ausencia de leyes adecuadas para la proteccin de la maternidad en el mbito laboral,

por considerarlas discriminatorias. Como expresin de esta corriente de pensamiento,

con matices ms o menos politizados, surgen grupos y publicaciones caracterizados por

nombres pintorescos e irritantes como el WITCH (Women's International Plot Coming

from Hell) o el SCUM (Society for Cutting Up Men) o todava el italiano PUSSI

(Prostitute Unite per I'Integrazione Sessuale e Sociale).

5

Ver en BEAUVOIR, SIMONE DE, ob. cit., I Intoduction.

8

En los aos '70 se pone el acento sobre el tema de la auto-gestin del cuerpo de la

mujer, con la creacin de centros clandestinos para practicar abortos con tcnicas cada

vez ms rpidas y siniestras, manifestando as el rechazo hacia cualquier forma de

control del estado patriarcal. El clamor suscitado por casos penossimos como el de

los chicos malformados por la Thalidomida lleva a muchos pases a legislar en favor

del aborto, logrando presentarlo como un servicio para la mujer. Simultneamente, en el

marco del perodo de mayor expansin ideolgica del marxismo, algunos de estos

movimientos feministas se politizan y dan a sus reivindicaciones matices sociales y

econmicos: el sexo femenino es sujeto de explotacin sistemtica en la sociedad

burguesa y patriarcal, por eso la lucha antiburguesa es tambin lucha anti-patriarcal de

liberacin da la mujer.

3.3.- El feminismo de la diferencia

En la dcada del 70 se produce un viraje en la propuesta feminista: ir ms all de la

anterior lucha por la igualdad entre los sexos, recuperando el derecho a ser diferentes en

cuanto mujeres. Estos aos se caracterizan por la exaltacin de los poderes del ser

mujer, entendiendo hasta la maternidad como un derecho individual, lo cual llevaba la

implcita afirmacin de una virtual autosuficiencia de la mujer.

La reflexin sobre el ser femenino induce a la conviccin de que debe empezar una

nueva era del triunfo de la intuicin, de la sensibilidad y de la afectividad por sobre la

racionalidad y el afn de dominio que de ella se deriva. La mujer ha finalmente

descubierto que su pretendida inferioridad es tal slo en el mundo construido por el

varn; por eso ella debe ahora superarlo, creando parmetros alternativos. A travs de

su peculiar visin de la realidad, se recupera el gusto por las relaciones personales, el

estudio de la vida privada en la historia y en las ciencias sociales, en una palabra: se

feminiza la cultura y el mbito pblico.

Este esfuerzo, tendiente a hacer cada vez ms visible a la mujer con su forma peculiar

de ser y de actuar, es lo que se llama feminismo de la diferencia. Algunos autores y

autoras usemos aqu el lenguaje inclusivo han querido reconocer en esta forma de

feminismo una especie de discriminacin positiva que deba reparar la postergacin de

la mujer presente de manera muy arraigada en la cultura. En 1979 una convencin de la

O.N.U., conocida en adelante como CEDAW

6

, procura fomentar esta actitud como

necesaria para modificar las leyes de los pases firmatarios

7

, propiciando cambios

legales y estructurales en el sentido de la discriminacin positiva. Vemos aqu una

postura muy diferente a la de las primeras feministas, preocupadas ms bien de obtener

que el hecho de haber nacido mujer fuera del todo indiferente en cualquier mbito. A

partir de la formacin de la CEDAW, en cambio, esto significar algn tipo de

preferencia.

8

Existe tambin una derivacin en clave New Age de esta postura, que cree reconocer

los sntomas de un radical cambio de era justamente en la expansin de una sensibilidad

6

Convention on the Eliminaton of all forms of Discrimination against Women.

7

Alrededor de 150 en la actualidad.

8

Ver en este sentido la llamada ley de cupo vigente en la Argentina, que garantiza la

presencia de un 30% de candidatas femeninas en cada lista electoral, nombradas en forma

alternada con los candidatos varones para garantizar fehacientemente su efectiva eleccin.

9

de tipo femenino. El predominio de la afectividad, expresin del modo femenino de

conocer, por sobre la fra racionalidad del varn, ser elemento fundamental de una

nueva visin integral del mundo que inaugurar el nuevo milenio. De esta manera,

despus de haberse agotado el proyecto del varn de dominio desptico de la naturaleza

por medio de la tcnica que deshumaniz tanto el trabajo como sobre todo las

relaciones interpersonales fomentando estriles luchas para el poder, triunfar una

visin nueva de la vida, ms integradora, ms contenedora y menos agresiva.

La preocupacin por la ecologa tambin sera consecuencia directa de este cambio de

paradigma, pasando de una actitud explotadora a otra actitud cuidadosa del mundo y de

la vida. En este contexto la maternidad se valora nuevamente como el poder vital de la

mujer, en perfecta sintona con una naturaleza vista ahora como madre nutricia. Se

proclama el derecho a la maternidad, an prescindiendo de la presencia del varn, y se

proyecta la posibilidad de la reproduccin humana asistida, para la total autonoma de la

mujer en su estado ms especficamente femenino. Es la poca en que se magnifica el

fenmeno del lesbianismo, signo de esa autonoma y preludio de un mundo en donde el

varn resulta superfluo. En EE.UU. en algunos estados se propone permitir la

adopcin a mujeres solas, mientras desaparece el estigma social contra la madre soltera.

Estos dos fenmenos no tienen una misma connotacin, pero tienen en comn

manifestar la valoracin positiva sin ms atribuida a la maternidad. Hoy da tenemos

algunos ejemplos en el mundo del espectculo que ilustran claramente este cambio de

mentalidad.

Si bien es de alabar el aprecio del don de la maternidad, es de temer la

instrumentalizacin del hijo como medio de demostracin del poder femenino o como

objeto de derecho. En este planteo la familia sufre un descrdito ulterior por ser resabio

de la mentalidad patriarcal con todos sus corolarios de sometimiento y postergacin de

la mujer. Y porque la maternidad es manifestacin del deseo de la mujer y gesto

elocuente de su libertad, curiosamente es en este perodo en que tambin se habla cada

vez con ms fuerza de derecho al aborto: cuando el hijo es un derecho y no un don, su

existencia est sometida al ejercicio de la libertad de la madre. Aparece aqu claramente

la connotacin de este poder femenino: la naturaleza se manifiesta en la mujer slo

como expansin de su libertad, y no en una verdadera actitud maternal, que se

caracteriza por la aceptacin y la entrega.

El feminismo de la diferencia no tiene fuerza como movimiento independiente, pero

muchos de sus planteos quedan vigentes en la mentalidad actual.

.

3.4.- La perspectiva de gnero

El trmino gnero, utilizado desde hace bastante en las ciencias sociales, vuelve a

sonar en los aos '90 como la bandera de una lucha ms radical an que las anteriores,

constituyndose en su superacin. Se reconoce en este trmino un dinamismo expresivo

que programticamente no se quiere limitar a travs de una definicin categrica,

porque en su indefinicin deja un margen mayor para la transformacin de la

mentalidad dominante. Es verdad tambin que gnero a veces reemplaza simplemente

la palabra sexo, y en ese caso carece de importancia su uso; a lo sumo demuestra una

cierta sensibilidad a modas expresivas y nada ms.

10

Un uso ms especfico y correcto de la expresin es el que con la palabra gnero

indica los roles masculinos y femeninos socio-culturalmente construidos y asignados a

cada varn y a cada mujer respectivamente, entendiendo con eso que cada cultura

construye alrededor del individuo nacido con un cuerpo dotado de tero o de testculos

una esfera de deberes, deseos, performances y conductas que lo determinarn en su

existencia. Esta acepcin del trmino tambin tiene grados de aplicacin que van desde

un anlisis agudo pero respetuoso de cada cultura a la postura crtica, hija de las

filosofas de la sospecha, que ve en cada orden, natural o cultural, un atentado contra la

libertad. Cuando la intencin es realmente permitir el crecimiento ptimo de cada

persona y de remover, por lo tanto, los eventuales obstculos que lo impiden, puede ser

que se reconozca en la construccin cultural del gnero algunos elementos que, surgidos

por distintas razones, constituyen actualmente una barrera para el desarrollo pleno de las

mujeres, y quizs tambin de los varones. En este sentido el Papa Juan Pablo II en su

Carta a las mujeres habla de sedimentaciones culturales que a lo largo de los siglos

han plasmado mentalidades e instituciones

9

y reconoce que ha habido marginacin y

postergacin de la mujer sobre la base de determinados supuestos culturales, que deben

cambiarse. Si bien no es usado el trmino gnero en el texto, es claro que se acepta la

idea de las culturas pueden y deben ser corregidas para favorecer una vida ms humana;

pero el parmetro de la correccin no es una idea arbitraria de libertad, sino el orden

natural inscripto en cada persona.

El uso radical del concepto, en cambio, rechaza la idea misma de orden dado, y se

propone ir ms all de las anteriores luchas feministas. stas tendrn ahora una nueva

impostacin: rechazar la nocin misma de identidad sexual. La razn de este rechazo es

atribuir la discriminacin sistemtica contra las mujeres a la existencia misma de una

identidad sexual de la mujer y del varn.

La interpretacin radical del trmino junto con el apuntalamiento terico para su uso

aparece en Gender Trouble

10

de Judith Butler, docente de la Universidad de California

en Berkeley, quien afirma que es necesario des-esencializar al varn y a la mujer, dado

que ellos existen como tales slo en virtud de una determinada lectura de la realidad.

Esta acepcin radical de la palabra gnero niega la existencia de una naturaleza dada, y

afirma que la realidad es leda siempre por intermedio del lenguaje. De esta manera, el

lenguaje filtra lo real en sus redes y hace ver al mundo de una determinada manera, no

ms ni menos real que otras posibles en dependencia de otras lecturas alternativas.

No se trata de una novedad absoluta, puesto que en los aos '50 el estructuralismo de

Claude Lvv-Strauss

11

haba ya afirmado que el individuo era constituido por la cultura

y el lenguaje de su grupo social, siendo llevado a interpretarse a s mismo y al mundo

circundante segn la estructura cultural a la que perteneca. En pocas palabras, el

estructuralismo disuelve la esencia en el lenguaje, y aunque no le haya gustado nunca

ser considerado estructuralista, Michel Foucault, al que explcitamente se remite

J.Butler, propicia una antimetafsica de tipo estructuralista. Segn esta interpretacin, la

actual y, por lo visto, universal perspectiva de gnero deriva de una lectura binaria de

la realidad, que slo explica al varn por contraste con su contraparte, la mujer.

9

JUAN PABLO II. Carta a las mujeres, 1995, n.3.

10

BUTLER, JUDITH. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 1990.

11

Ver en LVY-STRAUSS, CLAUDE. Antropologa Estructural. Buenos Aires: Eudeba, 1972, cap.

III.

11

En cambio, definir al varn y a la mujer a partir de sus respectivas anatomas implicara

caer en un determinismo biolgico, incapaz de reflejar la ambigedad de la condicin

humana, que slo logran fijar las prohibiciones sociales expresadas en la definicin de

lo femenino y lo masculino.

Una lucha feminista sobre esta base no puede resultar porque persistir siempre la

sombra de la discriminacin mientras se mantenga la nocin misma de identidad; por lo

tanto debe empezarse por subvertir este concepto.

12

Por eso la perspectiva de gnero

penetra con mucha fuerza en el campo educativo, tratando de destruir los llamados

estereotipos de gnero

13

antes de que stos produzcan la ilusin de la esencia

natural femenina o masculina, ordenando as toda una serie de deseos y conductas. Lo

ventajoso de esta perspectiva es que, tratndose de una construccin cultural, puede ser

deconstruida y reconstruida segn otros parmetros ms adecuados a nuevas exigencias

que la sociedad plantea, como son la mejora de la situacin de la mujer, la eliminacin

de la fobia a la homosexualidad y el control de la fertilidad. En efecto, una nueva lectura

de los individuos humanos no ya en clave binaria de dos sexos contrapuestos, sino en la

de infinitos intersexos contiguos hara de la sexualidad exclusivamente una cuestin

privada, de preferencias y gustos individuales no cuestionables. De aqu surgira la

posibilidad de los ms variados grupos humanos en reemplazo de la familia

heterosexual, con la consiguiente eliminacin de prejuicios y adems una notable

contencin de la fertilidad humana.

Sin embargo, la experiencia nos indica que, si realmente los intersexos constituyeran un

continuum entre los dos extremos llamados varn y mujer, sus variaciones

determinaran una campana de Gauss, en neto contraste con la experiencia. Este grfico

implicara que los hermafroditas, es decir los valores intermedios de las variaciones,

seran los individuos ms frecuentes; pero su existencia es, adems de dudosa,

seguramente excepcional (de hecho, la historia de la medicina menciona a unos 28 casos

en total, sealados pero no comprobados); varn y mujer seran en cambio los

escassimos especmenes de los extremos. La realidad nos muestra otro panorama, an

admitiendo variaciones en el grado de virilidad o femineidad de los distintos

individuos

14

. A lo sumo lo que obtendramos seran dos campanas de Gauss, cuya rea

central correspondera a lo que entendemos como varn y mujer, de acuerdo a la

experiencia real.

Esto desechara la hiptesis de los mltiples intersexos, puesto que los individuos ms

frecuentes son justamente los de los extremos de la curva, es decir: el varn y la mujer.

Entonces, es evidente que para mantener la interpretacin del continuum de intersexos,

o para extremar an ms la desesencializacin del concepto de varn y de mujer, debe

negarse la existencia del orden natural, eterno obstculo para una libertad humana

extralimitada. Judith Butler afirma con claridad que su planteo es eco de la filosofa

foucaultiana y de la psicologa lacaniana, por la cual no solamente desaparece la nocin

12

There is no gender identity behind the expressions of gender; ..identity is performatively

constituted by the very expressions that are said to be its results, en Gender trouble,

Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge, 1990, p.25

13

Ver los estudios de Marta Lamas y Gloria Bonder.

14

Aqu sera interesante remitirnos a la II parte de Male and Female de M. Mead, quien

finamente observa que la virilidad y la femineidad deben confrontarse en una misma sociedad,

y que, siendo nuestras sociedades multiculturales y multiraciales, no puede haber resultados

confiables en esas mediciones.

12

de identidad sexual sino tambin la de sujeto: la sexualidad se caracteriza as como una

exploracin continua de posibilidades, respondiendo al carcter fundamentalmente

inestablede los cuerpos.

En una obra posterior, Bodies that Matter(1993)

15

, Butler enfatiza la importancia del

discurso en la formacin del sujeto, de tal manera que ser llamado varn o mujer

constituye al sujeto como varn o como mujer, con exclusin del otro. Dado el carcter

constructivo de los trminos varn y mujer, stos siempre y al mismo tiempo preceden

y exceden al sujeto. Butler quiere defenderse de una interpretacin simplista de su El

gnero en disputa haba originado, que poda hacer pensar en la identidad sexual como

en un optional, y quiso devolverle un cierto carcter social y dinmico: el sexo es

una construccin ideal que se materializa. No es una realidad simple o una condicin

esttica del cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras

materializan el sexo y logran tal materializacin en virtud de la reiteracin forzada de

esas normas. Que la reiteracin sea necesaria es una seal de que la materializacin

nunca es completa, de que los cuerpos nunca acatan enteramente las normas mediante

las cuales se impone su materializacin.

16

La perspectiva de gnero subraya el carcter preformativo del discurso, por el cual ste

ejerce su poder vinculante. Slo tomando conciencia de que un sujeto es formado a

partir del discurso, es decir, aparece en el reconocimiento del otro, se entiende por qu,

segn Butler, deconstruir el carcter limitante del gnero femenino y masculino es la

nica salida de la hegemona heterosexual. La perspectiva de gnero permite as evitar

el determinismo biolgico como destino.

3.5.- La tercera mujer

Desde la tpica posmoderna, Gilles Lipovetsky nos ofrece una interesante vuelta de

tuerca respecto del feminismo. Habiendo aceptado el cambio de paradigma de la

modernidad, le resulta imposible al autor del Crepsculo del Deber expresarse en

trminos de orden natural, pero en La Tercera Mujer

17

reconoce francamente que los

tres feminismos han dado ltimamente un vuelco interesante hacia una nueva propuesta

de disimilitud de gneros: En el corazn mismo de la hipermodernidad se reestructura

la disimilitud de las posiciones de gnero. Slo cuando se vacan de sentido y chocan

de frente con los principios de soberana individual, se eclipsan los cdigos ancestrales

de lo femenino. En los dems casos, las funciones y roles antiguos se perpetan,

combinndose de manera indita con los roles modenos.

18

El planteo de Lipovetsky , por el que se rehabilitan bloques de tradicin en el seno de

la posmodernidad, es quizs el efecto del serenarse de la lucha por el posicionamiento

de la mujer en el mundo pblico, siendo ahora posible reconocer la diversidad y

comprenderla como riqueza.

Esta poca nuestra, aunque rechace el trmino orden natural por aversin a toda

afirmacin fuerte acerca del ser humano, reconoce que hay una estructura natural cuya

alteracin produce efectos muy dainos para todos. Es ms: ha surgido una tica de la

ecologa que nos recuerda los deberes para con las futuras generaciones, instndonos a

15

1 ed. en espaol 2002, Cuerpos que importan. Mxico, ed. Paids

16

op. cit. p.18

17

La Troisime Femme, Paris 1997,ed. Gallimard ; 1 ed. en castellano 1999, Barcelona, Anagrama.

18

op.cit. p.11

13

un mayor cuidado de la naturaleza e inclusive invitndonos a la austeridad como forma

responsable de disponer de los recursos. Entonces hay orden natural. Entonces existe

una naturaleza de las cosas. Evidentemente, la dificultad parecera ser admitir tal orden

dado tambin para la naturaleza humana, por ser dotada de libertad. Pero es un hecho

que el crecimiento real y perfectivo de todo ser viviente es siempre desarrollo de lo que

es ya potencialmente; entonces tambin para el ser humano no podr haber desarrollo si

no es desde su propia naturaleza, aceptada y reconocida como cauce positivo de su

libertad.

4.- Ms all del feminismo

4.1.- Naturaleza y cultura.

En primer lugar es necesario, para ubicarnos en este tema, distinguir con claridad el

concepto de individuo del concepto de persona porque, en los cambios que nos propone

todo este debate acerca de la mujer y del varn, se tiende a olvidar el carcter de

persona que tienen los individuos de la especie humana.

Etimolgicamente la palabra individuo quiere decir no dividido en s mismo, no

divisible. Considerando cualquier especie viviente, vegetal o animal, incluyendo a la

especie humana, podemos operar una divisin en porciones ms pequeas hasta llegar al

lmite en que una ulterior subdivisin significa la muerte de lo que estamos dividiendo:

ese elemento ltimo de la especie no ms divisible es justamente el individuo, en el cual

la especie se manifiesta como tal. En la naturaleza tenemos entonces al individuo como

modo de aparecer de la especie, y podramos afirmar que en cierto sentido su

existencia est al servicio de la especie, al punto que existen mecanismos instintivos que

privilegian los intereses de la especie por encima de los del individuo.

Aclarado este concepto, resulta ahora ms fcil determinar las caractersticas del ser

personal, que puede definirse como un individuo dotado de valor en s mismo; es decir,

un individuo que no solamente es manifestacin de una determinada especie, sino que

adems tiene la posibilidad de realizar de una manera voluntaria y original es decir,

libre el proyecto de la especie.

Despus de todas estas aclaraciones, haciendo un recuento de las especies vivientes en

la tierra se llega con absoluta claridad a la conclusin de que el nico caso en que se

puede hablar de ser personal es el del ser humano. ste, si bien por un lado est atado a

su especie, por su configuracin psico-fsica, tambin est en condiciones de poder

realizar esa humanidad de una manera especial debido a su libertad. Una libertad que se

inscribe, sin embargo, en un ser natural existente, encontrando all su especificacin

pero tambin su limitacin.

Cada ser humano es un proyecto original: frente a la cuna de un beb recin nacido se

trenzan los sueos de innumerables posibilidades de realizacin de esa humanidad. Es

necesario distinguir entonces entre dos conceptos: el de naturaleza y el de cultura o,

para decirlo en su forma latina, en que la asonancia resalta la diferencia: natura y

cultura.

14

Natura tiene su origen en el verbo nascor, nacer, y significa aquello con lo cual

nacemos, lo dado, lo que no depende de nuestra voluntad. De hecho, el haber nacido

mujer o varn significa para cada uno una especificacin de lo que debera ser, es decir,

una determinacin en las posibilidades de realizacin. No digo solamente lmite, sino

mbito de realizacin que, en la medida en que es aceptado, resulta exaltante.

Cultura deriva del verbo colere, cultivar, cuyo primer significado se refiere a la

actividad del agricultor, aqul que obtiene frutos ms abundantes de la tierra,

conociendo y respetando la modalidad propia de sta y perfeccionndola con su trabajo.

En el caso en que se descuidara el modo de ser propio de aquello que se cultive, no

habra perfeccionamiento, y por lo tanto tampoco frutos. Esto debera ser para nosotros

un concepto-gua para entender qu es lo verdaderamente cultural y qu cosa, en

cambio, no es ms que artificio o pseudo-cultura. En este sentido, slo las actividades

humanas tendientes a perfeccionar la naturaleza tanto fsica como espiritualmente son

verdaderas actividades culturales; otras, en cambio, responden slo a un deseo de

dominio o de ruptura con lo dado, como prepotente afirmacin de autonoma del

hombre.

Es claro, entonces, que naturaleza y cultura estn estrechamente ligadas, porque no se

podra hablar de la segunda sin admitir la primera.

El ser humano por estar dotado de libertad es de por s un ser cultural; si no lo fuera

vivira de manera puramente instintiva, su existencia no sera una existencia plenamente

personal, y podramos afirmar que su actuar estara dictaminado por la especie y no por

un proyecto suyo original. Muchas propuestas de liberacin de la conducta humana

presentes en nuestro entorno son, ms bien, una exaltacin de lo puramente instintivo,

sobre todo en el mbito de lo sexual: una hiperestimulacin visual-auditiva del impulso

sexual a travs de los mass-media no libera a nadie, sino ms bien induce a una

conducta compulsiva, en la cual la voluntad tiene muy poca cabida. Y as, por ejemplo,

nuestros adolescentes terminan sintindose anormales si quieren vivir el amor segn un

ideal de pureza y respeto mutuo. En el ser humano la vida instintiva debe ser asumida a

travs de la dimensin de la voluntad libre para poder ser verdaderamente humana.

En conclusin, naturaleza y cultura, que implican lo dado y lo propio en el ser humano,

se encuentran entrelazadas en la realizacin plena de lo humano.

4.2.- Varn y mujer

Consideremos ahora qu especificacin le aade al ser humano el hecho de haber

nacido varn o mujer.

Ya desde lo gentico, es decir desde que existe una nueva persona, existe tambin esta

especificacin, y el desarrollo embrional seguir en base a eso un esquema diferenciado

para cada sexo. El crecimiento posterior marcar adems conductas caractersticas,

reforzadas a travs de la imitacin, amn de variaciones individuales. El resultado ser

un modo peculiar del varn y de la mujer de situarse frente al mundo y frente al otro,

tanto en el aspecto psico-afectivo como en el intelectual y espiritual.

Esto confirma que la innegable determinacin biolgica implica tambin conductas

acordes a lo especfico de cada sexo: el par XX o XY no significan slo rasgos fsicos y

15

produccin de determinadas hormonas, sino tambin tendencias y capacidades. Lo cual

no niega, sin embargo, la posibilidad tanto de un refuerzo como de una modificacin de

las mismas desde la cultura, como los estudios antropolgicos ponen en evidencia. De

hecho el ser humano tiene una tal plasticidad en su desarrollo que la educacin o un tipo

determinado de entorno social pueden exaltar o suprimir en l ciertas manifestaciones

de su modo de ser. Pero esto no llega al punto de construir lo que no est dado en su

naturaleza; si lo intentara y lamentablemente la historia humana no se ha privado de

nada, impedira el verdadero desarrollo de la persona.

No constituye un determinismo biolgico el afirmar que la especificacin sexual

implica un modo peculiar de experimentar el mundo circundante, de sentir y de actuar;

ms bien pone en evidencia la profunda unidad que existe en cada ser humano entre su

dimensin biolgica, psquica y espiritual.

4.3 -La voz de la ciencia

En pocas en las cuales siempre aletea sobre toda conversacin la idea -

aristotlica?freudiana?- del ser femenino como un hombre incompleto, es bueno tener

presente que el embrin humano morfolgicamente se presenta con un esquema de

sugerente igualdad antes de la transformacin acorde con la patente gentica YX o XX.

As que es verdad que varones y mujeres somos igualespero diferentes. Diseados

para cooperar en un mundo complejo, tan complejo que no puede ser comprendido por

una sola mirada: hace falta tambin la otra.

Recientes estudios neurolgicos y de neurociencias parecen haber dado finalmente con

la evidencia de este dimorfismo sexual del cerebro, que explicara el distinto

funcionamiento del aprendizaje femenino y masculino y el distinto modo de percibir la

realidad. Existen hoy pruebas empricas que revelan el funcionamiento diferenciado del

cerebro femenino y masculino.

En los estudios se ve una mayor extensin, en el cerebro de la mujer, del cuerpo calloso

que une a los dos hemisferios cerebrales. Se trata de una red de conexiones nerviosas,

que permiten las sinapsis, es decir la actividad de las neuronas.

Aunque todava no se puede establecer con precisin su funcionamiento, es claro que

hay evidencias suficientes para poder afirmar que el cerebro femenino funciona distinto

del masculino, en una cierta e interesante medida, aunque haya solapamientos

individuales, en el sentido de especiales performances de mujeres y varones especficos,

compatibles con lo que hemos llamado funcionamiento femenino o masculino.

Pero las diferencias existen en los grandes nmeros de una manera notable.

hay una gran cantidad de datos que indican que los factores biolgicos desempean un

papel importante en algunas diferencias cognitivas entre varones y mujeres.19

Algunos estudios han podido comprobar que ,cuando varones y mujeres de condicin

similar son sometidos a una prueba de capacidad intelectual, invariablemente en las

mujeres se da un encendido de los dos hemisferios a la vez, mientras que los varones

trabajan con la mitad que es ms solicitada por el esfuerzo puntual del examen.

Se pueden sacar muchas conclusiones, pero de acuerdo con los ltimos estudios parece

que puede ya afirmarse que el uso simultneo de los dos hemisferios favorece las

competencias lingsticas, como es evidente tambin en el desarrollo precoz de las nias

respecto de los varones de la misma edad. Si se tratara de conductas inducidas socio-

19 Gil-Verona, J.Antonio et Al., Diiferencias sexuales en el sistema nervioso humano. en

Revista Intrnacional de psicologa Clnica y de la Salud, vol.III, 2003, pag.353

16

culturalmente, estas diferencias iniciales deberan acentuarse con el tiempo por el

refuerzo externo, pero en cambio tienden a hacerse menos perceptibles.

A este funcionamiento conjunto de los dos hemisferios puede tambin atribuirse la

mayor capacidad femenina para captar el estado de nimo de los interlocutores: una

percepcin ms global del otro puede manifestar aspectos que las palabras no revelan

directamente.

En el estudio de la comunicacin no verbal hay sobradas evidencias de la especial

capacidad femenina de decodificar con acierto lo no dicho por el otro.

Decir directamente que esto es una ventaja quizs sea una conclusin apresurada, pero

seguramente, al tratarse de una capacidad, puede ser transformada en una ventaja.

As que la ciencia al da nos pone frente a una situacin real de funcionamientos

distintos segn el sexo, ms all de las diferencias individuales - que tambin existen y

son notables-, y esto nos permite inferir que la diversidad es realmente una riqueza

cuando se suma en la cooperacin para humanizar un mundo tan complejo.

4.4-Definir lo femenino

Cmo podemos entonces definir sintticamente la esencia de lo femenino?

Sin duda la funcin maternal determina en ella una especial inclinacin a ponerse al

servicio de la vida; inclusive, en su modo de captar el mundo que la rodea hay en ella

una mayor orientacin a buscar lo concreto, lo global, lo viviente. Esto implica una

menor tendencia o menor preferencia no menor capacidad para el pensamiento

abstracto, inclinndose ms bien a resaltar lo referente a la persona y a la vida.

Una gran pensadora de nuestro siglo, Edith Stein

20

, muerta en Auschwitz en 1942,

quiso definir la esencia de lo femenino y de lo masculino partiendo del segundo relato

de la creacin que aparece en Gn. 2. Dice el texto que, al crear al varn, Dios no quiso

que estuviera solo y le dio una ayuda semejante, que en hebreo se expresa con el

trmino eser kenegdo, que quiere decir lo que est en frente, de tal modo que la ayuda

del hombre a la mujer y la de la mujer al hombre no son ayudas idnticas, sino distintas

y propias de la modalidad especfica de cada uno. Inclusive la propia identidad le deriva

tanto al hombre como a la mujer de su distincin con el otro, en un juego de similitud y

diferencia. Refirindose despus al mandato bblico de la propagacin de la vida

humana y del sometimiento de la tierra, Edith Stein subraya cmo cada tarea se le

encomienda al hombre y a la mujer en un esfuerzo conjunto, pero con prioridades

diferentes. De esta manera, siendo la mujer designada ms de cerca para la procreacin

y el hombre para la transformacin del mundo, la cooperacin activa desde la

especificidad de cada uno obtiene como resultado un mundo plenamente humano. Es

llamativo tambin que, anticipndose a los tiempos, Edith Stein afirmara ya en los aos

30 que no hay profesin que la mujer no pueda desarrollar, pero al mismo tiempo

recomendaba que, en cualquier actividad, la mujer debe llevar su feminidad, para dar al

lugar de trabajo un poco del calor del hogar. Si en cambio, como sucede a menudo,

hacer un trabajo tradicionalmente asignado a los varones tiene el efecto de virilizar a la

mujer, la prdida no es slo para la mujer que deja de ser lo que es, sino para el mundo

que es privado de un aspecto relevante para su desarrollo.

20

STEIN, EDITH. Vocacin del hombre y de la mujer segn el orden de la naturaleza y de la

gracia. En: La mujer. Buenos Aires: Monte Carmelo, 1999.

17

4.5- La apertura al otro

En el mismo sentido del reconocimiento de las especificidades de cada uno de los sexos

entendidas como riquezas de la humanidad, resultan interesantes las conclusiones de

estudios que provienen de otra ciencia y desde una metodologa experimental. Se trata

de la antroploga Margaret Mead, quien desde una ptica muy distinta a la planteada en

el presente trabajo llega a una conclusin sustancialmente idntica, cuando en el eplogo

de Male and Female reconoce que en la polaridad de los dos sexos y en los dones

respectivos se encuentra el potencial del desarrollo de una humanidad ms completa

21

.

Pues se puede afirmar que cuando el ser humano toma conciencia de s, tambin toma

conciencia de lo que no es l: crecer es incorporar lo distinto a s, entendido como tal,

para poderse abrir a una realidad ms rica.

Entre las diferencias que el ser humano percibe est tambin la del otro como ser de otro

sexo, igual pero distinto, humano pero con otra modalidad. Lograr integrarse en este

mundo de diferencias, reconociendo mutuamente la dignidad de los unos y de los otros,

es signo de verdadera apertura, sin la cual las manos del hombre no slo no aprenden a

dar, sino tampoco pueden recibir.

El feminismo y el machismo no son ms que contra caras de una misma imposibilidad,

la de admitir al otro como ser valioso y digno de respeto: los dos representan una forma

rgida de tratar de resolver los problemas de la convivencia humana, los dos se arrogan

para s una superioridad que los enfrenta con el otro sexo y los esteriliza. En el fondo,

ser varn tiene sus mritos as como ser mujer tiene los suyos. La aceptacin de las

superioridades propias de cada sexo respecto del otro no es excusa para una estructura

de privilegios, sino estmulo para poner a disposicin del otro lo que somos y lo que

sabemos hacer, as como apertura y sencillez para recibir lo que nos hace falta. El

resultado es un mundo ms rico y ms interesante, un mundo capaz de dar vida, apto

para la comunidad humana.

Queremos sintetizar estas reflexiones con las palabras de Margaret Mead, que habiendo

sido escritas en el 1948, no han perdido ni un pice de su actualidad:

La competencia de un solo sexo no ofrece sino una respuesta parcial. No se puede

edificar una sociedad en su plenitud salvo que se utilicen simultaneamente los dones

propios de cada sexo y aquellos que les son comunes, es decir, apelando a los dones de

la humanidad entera.

22

21

MEAD, MARGARET. Male and Female, Morrow. La Flche: Denol-Gonthier, 1988 (1 ed.

1948).

22

op.cit.p.436

También podría gustarte

- Invitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralDe EverandInvitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralAún no hay calificaciones

- Deseos DestructivosDocumento197 páginasDeseos DestructivosJames Castrillón100% (1)

- Ejercicios Del Papa Van ThuanDocumento14 páginasEjercicios Del Papa Van ThuanflaviamileAún no hay calificaciones

- Evangelizacion de La UrbeDocumento111 páginasEvangelizacion de La UrbeGutdiel Lopez SalinasAún no hay calificaciones

- Lucio GeraDocumento5 páginasLucio GeraCesar OchoaAún no hay calificaciones

- Oración y Estilos de PersonalidadDocumento13 páginasOración y Estilos de PersonalidadCarlos Giraldo100% (1)

- Diálogo Conyugal Javier Ortíz MonasterioDocumento205 páginasDiálogo Conyugal Javier Ortíz MonasterioLesly TapiaAún no hay calificaciones

- Amor Sin BarrerasDocumento28 páginasAmor Sin BarrerasGaby LopezAún no hay calificaciones

- Psicología SexualidadDocumento22 páginasPsicología SexualidadVanessa PalaciosAún no hay calificaciones

- Reseña de Sin Buda No Podría Ser Cristiano 691610Documento5 páginasReseña de Sin Buda No Podría Ser Cristiano 691610RaulAún no hay calificaciones

- El Don de La Paternidad, Según Juan Pablo II - PaternitaspagnoloDocumento8 páginasEl Don de La Paternidad, Según Juan Pablo II - PaternitaspagnoloDouglas MetranAún no hay calificaciones

- CENCINI, A. - Vivir ReconciliadosDocumento68 páginasCENCINI, A. - Vivir ReconciliadosCarlos Federico Palacios GilibertiAún no hay calificaciones

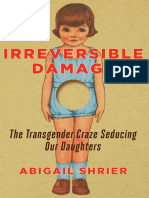

- Dano Irreversible Abigail ShrierDocumento334 páginasDano Irreversible Abigail ShrierAlan BalzacAún no hay calificaciones

- Cuestionarios de Teología Bíblica 1er ParcialDocumento6 páginasCuestionarios de Teología Bíblica 1er ParcialCarlos CruzAún no hay calificaciones

- Ideario y Realidad Del Sacerdote en MéxicoDocumento4 páginasIdeario y Realidad Del Sacerdote en MéxicoolpatecAún no hay calificaciones

- Vivir Peligrosamente Antoni Pascual y Pablo ChapurDocumento100 páginasVivir Peligrosamente Antoni Pascual y Pablo ChapurpaulaAún no hay calificaciones

- El Caracter Del Coaching Ontologico - Echeverria - PizarroDocumento20 páginasEl Caracter Del Coaching Ontologico - Echeverria - PizarroSusana PalaciosAún no hay calificaciones

- Acompanamiento Espiritual Como Practica EclesialDocumento27 páginasAcompanamiento Espiritual Como Practica EclesialRafael Pola100% (1)

- Marins José COMUNIDAD ECLESIAL DE BASET PDFDocumento527 páginasMarins José COMUNIDAD ECLESIAL DE BASET PDFjpcegalAún no hay calificaciones

- EneagramaDocumento26 páginasEneagramaJaviierlawAún no hay calificaciones

- Connaturalidad en La Amistad de JesucristoDocumento171 páginasConnaturalidad en La Amistad de JesucristoErmes_Liriano_5391Aún no hay calificaciones

- Historia de La Geologia (Ramos, Víctor, 2023)Documento326 páginasHistoria de La Geologia (Ramos, Víctor, 2023)O.ComitoAún no hay calificaciones

- Dante Bobadilla - Epistemología de La PsicologíaDocumento31 páginasDante Bobadilla - Epistemología de La PsicologíaJeff David Huarcaya Victoria50% (2)

- VVAA. La Ciencia y El Arte IIDocumento214 páginasVVAA. La Ciencia y El Arte IITrinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)

- Analisis TEP GollumDocumento10 páginasAnalisis TEP GollumDiego Yañez QuezadaAún no hay calificaciones

- Ideas para Acertar en El NoviazgoDocumento4 páginasIdeas para Acertar en El NoviazgoDenisse HerreraAún no hay calificaciones

- Tarjeta de CompromisosDocumento2 páginasTarjeta de CompromisosHéctor MarioAún no hay calificaciones

- El Liderazgo MagisDocumento3 páginasEl Liderazgo MagisVictorAún no hay calificaciones

- Libro Yo Antes de Ti Aura Sofía GuzmánDocumento2 páginasLibro Yo Antes de Ti Aura Sofía GuzmánAURA SOFIA GUZMAN TRUJILLOAún no hay calificaciones

- EAH08 JDL La Educación Al Amor de Los AdolescentesDocumento8 páginasEAH08 JDL La Educación Al Amor de Los AdolescentesracostapAún no hay calificaciones

- Taller de Ejercicios Espirituales: 6 Tips IgnacianosDocumento9 páginasTaller de Ejercicios Espirituales: 6 Tips IgnacianosDiego Javier FaresAún no hay calificaciones

- 10 - Vivir La Sexualidad Como Celibes-CasalaDocumento23 páginas10 - Vivir La Sexualidad Como Celibes-CasalaRenan Robles ParavecinoAún no hay calificaciones

- La Idea Cristiana de Alma - Juan Luis LordaDocumento3 páginasLa Idea Cristiana de Alma - Juan Luis LordachequecroceAún no hay calificaciones

- Boletín OSAR #30 2011 PDFDocumento114 páginasBoletín OSAR #30 2011 PDFmlamas1971Aún no hay calificaciones

- Cuadro Sinóptico de La Espiritualidad TeresianaDocumento2 páginasCuadro Sinóptico de La Espiritualidad TeresianaVictoria Arcos100% (1)

- Fundamentos de Un Modelo Integrativo en Psicoterapia Fernandez AlvarezDocumento6 páginasFundamentos de Un Modelo Integrativo en Psicoterapia Fernandez AlvarezJaquelinaa AriasAún no hay calificaciones

- Retos y Fines de La Pastoral Juvenil Ignaciana PDFDocumento50 páginasRetos y Fines de La Pastoral Juvenil Ignaciana PDFvlillohAún no hay calificaciones

- Aspectos Psicosexuales en La Vida ReligiosaDocumento5 páginasAspectos Psicosexuales en La Vida ReligiosamarthafrAún no hay calificaciones

- Slovakia - Sobre El Autor de La Escultura Del Hijo Perdonando A Su MadreDocumento3 páginasSlovakia - Sobre El Autor de La Escultura Del Hijo Perdonando A Su MadreMariana KappelmayerAún no hay calificaciones

- Adolescencia y Tendencias LesbianasDocumento4 páginasAdolescencia y Tendencias Lesbianaschristian galdames palma100% (1)

- FICHAdame Una PistaDocumento2 páginasFICHAdame Una Pistakabad62Aún no hay calificaciones

- Grun Orientar PersonasDocumento10 páginasGrun Orientar PersonasAdrian Valles FunesAún no hay calificaciones

- Ratzinger, Joseph - Movimientos Eclesiales Y Su Colocacion TeologicaDocumento14 páginasRatzinger, Joseph - Movimientos Eclesiales Y Su Colocacion TeologicausernameonAún no hay calificaciones

- Las Capas de La CebollaDocumento2 páginasLas Capas de La CebollaNataly PessoAún no hay calificaciones

- La Corporalidad en La Vida Consagrada (Emaús #13) (Spanish Edition) (Rafael Gómez Manzano (Gómez Manzano, Rafael) )Documento173 páginasLa Corporalidad en La Vida Consagrada (Emaús #13) (Spanish Edition) (Rafael Gómez Manzano (Gómez Manzano, Rafael) )Ana Silvia Escanero AntónAún no hay calificaciones

- Libros de AntropologíaDocumento3 páginasLibros de AntropologíaJardiel Yersin Agip CastilloAún no hay calificaciones

- Las 11 Creencias Irracionales Básicas de Albert EllisDocumento5 páginasLas 11 Creencias Irracionales Básicas de Albert EllisFelipe AragónAún no hay calificaciones

- Por Tomás Melendo Ser y PersonaDocumento36 páginasPor Tomás Melendo Ser y PersonapihuichoAún no hay calificaciones

- Informe Warnock UK 1984Documento3 páginasInforme Warnock UK 1984albertolecarosAún no hay calificaciones

- Lic. José María Baamonde - Procesos de Persuasión Coercitiva y Reforma de PensamientoDocumento5 páginasLic. José María Baamonde - Procesos de Persuasión Coercitiva y Reforma de Pensamientojuani_rotterAún no hay calificaciones

- Santo Toribio Romo GonzálezDocumento3 páginasSanto Toribio Romo GonzálezSantiago GaliciaAún no hay calificaciones

- Cabarrús Carlos - La Danza de Los Íntimos DesosDocumento65 páginasCabarrús Carlos - La Danza de Los Íntimos DesosIgnacio PamplonaAún no hay calificaciones

- Cego Sus Ojos El Juicio Propio - Miguel Angel FuentesDocumento19 páginasCego Sus Ojos El Juicio Propio - Miguel Angel FuentesdanielavargasaqpAún no hay calificaciones

- La Cultura Del DescarteDocumento3 páginasLa Cultura Del DescarteEnni Key100% (1)

- Catalogo LIBRODocumento26 páginasCatalogo LIBROJULIO SANDRO CHAMBILLA HUANCAAún no hay calificaciones

- E. Morin, Evangelio e Incertidumbre ActualDocumento6 páginasE. Morin, Evangelio e Incertidumbre ActualBaalam44Aún no hay calificaciones

- Informe Misionero Filipinas Marzo 2020Documento24 páginasInforme Misionero Filipinas Marzo 2020EdgarBusinessAún no hay calificaciones

- Libro La Vejez Avanzada y Sus Cuidados PDFDocumento219 páginasLibro La Vejez Avanzada y Sus Cuidados PDFTito SantanaAún no hay calificaciones

- AutorrealizacionDocumento8 páginasAutorrealizacionAnderson Morales Serrano100% (1)

- La Complementariedad de Los SexosDocumento5 páginasLa Complementariedad de Los SexosMaria Castro CabarcasAún no hay calificaciones

- Programa Diplomatura Provida Con Enfoque InterdisciplinarioDocumento28 páginasPrograma Diplomatura Provida Con Enfoque InterdisciplinarioJULIO ALVAREZAún no hay calificaciones

- Montero, J., 2021, Enseñar y Aprender A AmarDocumento44 páginasMontero, J., 2021, Enseñar y Aprender A AmarMaritzaAún no hay calificaciones

- La Batalla Por La Normalidad - Reglas Prácticas para La Autoterapia - Gerard J. M. Van Den Aardweg.Documento33 páginasLa Batalla Por La Normalidad - Reglas Prácticas para La Autoterapia - Gerard J. M. Van Den Aardweg.John LopezAún no hay calificaciones

- Rúbrica para La Corrección de Trabajos EscritosDocumento2 páginasRúbrica para La Corrección de Trabajos EscritosRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- Instrucciones para El PodcastDocumento2 páginasInstrucciones para El PodcastRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- Diego y Su MuralDocumento8 páginasDiego y Su MuralRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- El Aěrbol de La Familia - La Salud de Los EnfermosDocumento1 páginaEl Aěrbol de La Familia - La Salud de Los EnfermosRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- Aunque Tú No Lo SepasDocumento1 páginaAunque Tú No Lo SepasRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- CUESTIONARIO Diario de MotocicletasDocumento2 páginasCUESTIONARIO Diario de MotocicletasRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- Poema No Te SalvesDocumento1 páginaPoema No Te SalvesAlexandronanonin VyperAún no hay calificaciones

- Lectura 2 - La Comida BolivianaDocumento5 páginasLectura 2 - La Comida BolivianaRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- Poema No Te SalvesDocumento1 páginaPoema No Te SalvesAlexandronanonin VyperAún no hay calificaciones

- Clase 8 (1 Feb) Comparativos y SuperlativosDocumento30 páginasClase 8 (1 Feb) Comparativos y SuperlativosRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones

- Halperin Historia en Celuloide Cine Militante enDocumento48 páginasHalperin Historia en Celuloide Cine Militante ennedflandersAún no hay calificaciones

- Clases Clei 4Documento7 páginasClases Clei 4ELVER OLEISON RIASCOS RIASCOSAún no hay calificaciones

- Los 10 Mejores Inventos de La HistoriaDocumento8 páginasLos 10 Mejores Inventos de La HistoriarhyokaAún no hay calificaciones

- Verónica Luque - TP ESI 1Documento7 páginasVerónica Luque - TP ESI 1Verónica LuqueAún no hay calificaciones

- Arte AfricanoDocumento37 páginasArte AfricanoAldones1814100% (1)

- La Historia de Los DDHH - Ansuátegui RoigDocumento5 páginasLa Historia de Los DDHH - Ansuátegui RoignecaoAún no hay calificaciones

- La Epopeya de EdipoDocumento5 páginasLa Epopeya de EdipoAndre D-jkAún no hay calificaciones

- Antropologia Sociocultural Unju 2021Documento11 páginasAntropologia Sociocultural Unju 2021Lean DLAún no hay calificaciones

- Hge 5 Programacion Anual PDFDocumento4 páginasHge 5 Programacion Anual PDFLucio Bernardo Condori PilcoAún no hay calificaciones

- Resumen Primer Parcial Garcia DelgadoDocumento164 páginasResumen Primer Parcial Garcia DelgadoGemaAún no hay calificaciones

- La Cultura Cubana y La HistoriaDocumento10 páginasLa Cultura Cubana y La HistoriaAdy MatosAún no hay calificaciones

- Dominio 1 Núcleo 2Documento23 páginasDominio 1 Núcleo 2Loria Perez América GuadalupeAún no hay calificaciones

- Clase 2 Imagenes y Pedagogia. Algunas Re PDFDocumento19 páginasClase 2 Imagenes y Pedagogia. Algunas Re PDFAda Sofía BenAún no hay calificaciones

- Proyecto Sobre Bicentenario para Nivel PrimarioDocumento4 páginasProyecto Sobre Bicentenario para Nivel Primarioevangelina2gelisAún no hay calificaciones

- Maestria Profesional DiplomaciaDocumento5 páginasMaestria Profesional DiplomaciaDonald Ramirez RodriguezAún no hay calificaciones

- El Sentido Que Los Jovenes Le Otorgan A La Escuela PDFDocumento182 páginasEl Sentido Que Los Jovenes Le Otorgan A La Escuela PDFDiego CardonaAún no hay calificaciones

- La Muerte, La Memoria y El Olvido en Escritos de Héctor Abad Faciolince PDFDocumento11 páginasLa Muerte, La Memoria y El Olvido en Escritos de Héctor Abad Faciolince PDFVictoria Díaz Facio LinceAún no hay calificaciones

- Perspectivas Sociológicas-9-243Documento235 páginasPerspectivas Sociológicas-9-243cocrazy10Aún no hay calificaciones

- Sartre Qué Es La Literatura - SelecciónDocumento34 páginasSartre Qué Es La Literatura - Selecciónsheyla comastriAún no hay calificaciones

- Caficultura Orgánica E Identidades en El Suroccidente de Colombia. El Caso de La Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia, Acoc - Café SanoDocumento191 páginasCaficultura Orgánica E Identidades en El Suroccidente de Colombia. El Caso de La Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia, Acoc - Café Sanolaura gutierrezAún no hay calificaciones

- Actividad 2 Formato RAE Trabajo ColaborativoDocumento16 páginasActividad 2 Formato RAE Trabajo Colaborativomarlen cristina sarrias cardenasAún no hay calificaciones

- LÓPEZ, Alejandro - Historia e Historiografía de La Psicología. Ficha de CátedraDocumento39 páginasLÓPEZ, Alejandro - Historia e Historiografía de La Psicología. Ficha de CátedraMarito MoralesAún no hay calificaciones

- Gramatica NebrijaDocumento102 páginasGramatica NebrijaAngélica DelgadoAún no hay calificaciones

- Planteamiento Marianne Jalil DibDocumento2 páginasPlanteamiento Marianne Jalil DibFrancisco Javier Cervantes BelloAún no hay calificaciones

- Reseña - ¿Otro Mito Historiográfico? La Crisis Del Siglo III y Sus Términos en El Nuevo Debate.Documento5 páginasReseña - ¿Otro Mito Historiográfico? La Crisis Del Siglo III y Sus Términos en El Nuevo Debate.Walter Flores100% (1)

- 1 DP El Amanecer de TodoDocumento12 páginas1 DP El Amanecer de TodoJuan ManuelAún no hay calificaciones